1. 経歴

奥保鞏の生涯は、幕末の動乱期から明治、大正、昭和初期に至るまで、日本の近代化と軍事発展の歩みと深く結びついている。

1.1. 生い立ちと初期の関与

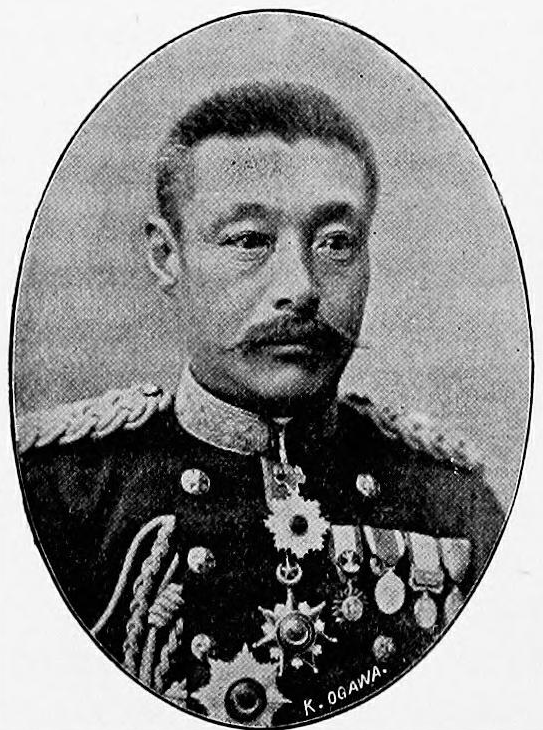

奥保鞏は弘化3年11月19日1847年1月5日日本語、豊前(現在の福岡県)小倉藩小笠原家家臣の奥利右衛門保矩の長男として小倉(現在の北九州市)に生まれた。幼名は為次郎であったが、15歳の時に本家である奥保義の養子となり、家督を継いだ。この際、馬廻・知行300石の身分となり、七郎左衛門と改名して小姓や物頭を務めた。

幕末期には、徳川幕府側に立つ主家に従い、長州征討に参加。明治2年1869年日本語1月には足軽隊長となり、翌月には東京に遊学した。明治4年1871年日本語5月には常備4番小隊長に就任し、同年6月には陸軍に入営、西海鎮台2番大隊小隊長に着任した。同年11月には陸軍大尉心得となり、鎮西鎮台(後の熊本鎮台)に所属。明治5年1872年日本語4月には陸軍大尉に昇進し、鹿児島分営所に配属された。これらの初期の関与は、彼が新たな明治政府の軍隊の中で頭角を現すきっかけとなった。

1.2. 軍務への従事

奥保鞏は、新設された大日本帝国陸軍の指揮官の一人として、明治初期の国内反乱の鎮圧に貢献した。明治6年1873年日本語8月、熊本鎮台中隊長に異動し、佐賀の乱に出征した際には戦傷を負ったものの、その後の軍事活動に支障をきたすことはなかった。明治7年1874年日本語6月には陸軍少佐に進級し、歩兵第11大隊長に就任。同年8月には台湾出兵に従軍した。明治8年1875年日本語2月には歩兵第13連隊大隊長となり、神風連の乱の平定に参加した。

明治10年1877年日本語2月には西南戦争に出征し、同年2月21日から始まった熊本城籠城戦において、歩兵第13連隊長として籠城軍の防衛を指揮した。同年4月8日未明、彼は歩兵1個大隊を率いて薩摩軍の包囲を突破し、薩摩軍の後方に上陸した政府軍(衝背軍)との連絡に成功した。この際、敵弾が口から頬にかけて貫通するという重傷を負ったが、左手で傷口を押さえ、右手で軍刀を持ってひるまず指揮を続けたという逸話が残っている。同年4月20日、熊本鎮台歩兵第14連隊長心得に任命された。

その後も順調に昇進を重ね、明治11年1878年日本語11月には陸軍中佐に進級し、歩兵第14連隊長に就任。その後歩兵第10連隊長を経て、明治15年1882年日本語2月には陸軍大佐に昇進した。近衛歩兵第2連隊長を務めた後、明治18年1885年日本語5月には陸軍少将に進級し、歩兵第7旅団長に着任した。さらに近衛歩兵第1旅団長、東宮武官長、近衛歩兵第2旅団長を歴任し、明治27年1894年日本語2月から9月にかけては欧州に出張した。

1.3. 日清戦争

奥保鞏は日清戦争において重要な役割を果たした。明治27年1894年日本語11月、野津道貫の後任として第5師団長に就任し、翌月には日清戦争に出征した。彼の指揮下で第5師団は奮戦し、その軍功により明治28年1895年日本語8月には男爵を叙爵され、華族の一員となった。

1.4. 日露戦争

日露戦争は奥保鞏の軍人としてのキャリアにおいて最も輝かしい時期であり、彼は第2軍司令官として数々の激戦を指揮し、日本軍の勝利に大きく貢献した。この時期、森林太郎(鷗外)が第2軍軍医部長として彼の幕下にいた。

1.4.1. 南山の戦い

奥保鞏率いる第2軍は、第1師団、第3師団、第4師団、騎兵第1旅団で編成され、遼東半島における重要拠点である大連を確保することを目的とした。

1904年日本語5月5日から13日にかけて遼東半島に上陸した第2軍は、同年5月26日午前5時からロシア軍の強固な陣地である南山への攻撃を開始した。ロシア軍の堅固な防塁と機関銃の斉射により、第2軍は多大な苦戦を強いられた。しかし奥は攻撃を断念せず、苛烈な攻勢を続行。同日午後5時になり海軍の砲艦による艦砲射撃の援護も加えた総力突撃を行い、午後8時にはようやく南山を占領することに成功した。この時の日本軍の死傷者は4,387名にものぼり、その損害数を聞いた東京の大本営は「ゼロが1つ多すぎるのではないか」と耳を疑ったという逸話が残っている。この激戦での勝利により、奥は「南山の奥」としてその勇名をさらに馳せることとなった。

1.4.2. 得利寺の戦い

大連占領後、旅順攻撃を行う第3軍へ第1師団が移動し、編成替えにより第3師団、第4師団、第5師団、野戦砲兵第1旅団、騎兵第1旅団を指揮下とした第2軍は、遼陽を目指して北上した。1904年日本語6月14日、旅順援護のため南下してきた約4万のロシア軍と、遼陽南方約210 kmの得利寺で激突した。2日間にわたる戦闘で、第2軍は側面攻撃を有効に用いて自軍より兵力の大きいロシア軍を撃退することに成功した。この勝利により、旅順要塞の孤立が決定的なものとなった。

1.4.3. 遼陽会戦

得利寺での勝利後、第2軍は新たに第6師団を指揮下に加え、蓋平、大石橋での戦闘にも勝利した。その後、第5師団が第4軍の指揮下へと移ったが、1904年日本語8月4日までに遼陽をうかがう位置まで前進した。同年8月24日の第1軍による行動開始に続き、第2軍は第4軍とともに25日に作戦行動を開始した。鞍山站は抵抗なく占領できたが、続いて攻撃した首山堡はロシア軍の頑強な抵抗に遭遇し、「屍山血河」と形容されるほどの惨烈な戦闘となった。後に陸軍の軍神第1号となった第3師団歩兵第34連隊第1大隊長の橘周太少佐が戦死したのも、この首山堡での戦いであった。同年8月31日朝に一度占領したものの奪還され、第2軍は崩壊の危機に直面した。しかし、同年9月1日の第1軍によるロシア軍左翼への側面攻撃に動揺したロシア軍を追撃し、9月4日朝までには遼陽一帯を占領することができた。

1.4.4. 沙河会戦

1904年日本語10月2日、日本軍の補給欠乏を見越したロシア軍が大規模な反転攻勢に出た。これを受け撃つ日本軍は、右翼の第1軍を軸とした旋回包囲作戦を開始し、左翼の第2軍は10月10日より果敢に前進した。特に10月13日から14日にかけて、沙河左岸一帯において夜襲につぐ夜襲という猛烈な攻撃をかけた。この攻撃により、ロシア軍首脳部は日本軍には豊富な予備隊があるに違いないと大きな誤解をした。さらに10月17日まで攻撃を続行すると、ロシア軍は退却を開始した。しかし、度重なる戦闘で戦力の限界に達していた第2軍に追撃する余力はなかった。

1.4.5. 黒溝台会戦

1905年日本語1月25日、日本軍最左翼を守備していた第2軍所属の秋山支隊約8,000名(秋山好古少将指揮、騎兵第1旅団を中核とした歩兵・砲兵・工兵混成部隊)に対し、約10万のロシア軍が攻撃を開始した。秋山支隊は右翼から李大人屯、韓山台、沈旦堡、黒溝台の4陣地を軸として頑強に抵抗した。満洲軍総司令部は予備隊の第8師団を援軍として急派したが、第8師団司令部の敵情誤断により黒溝台陣地の放棄を強制され、しかも第8師団自体も26日には逆襲を受け包囲されるという事態に陥った。第2軍は麾下の第3師団を救援に派遣したが、満洲軍総司令部の兵力逐次投入や、急遽臨時立見軍(第8師団長・立見尚文中将が臨時司令官)編成という愚策に翻弄され、速やかな作戦行動が妨げられた。ようやく28日になり、第3師団と第5師団が秋山支隊右翼陣地のロシア軍を撃退。黒溝台陣地も第8師団及び第5師団による大規模な夜襲が決行され、ロシア軍は潰走した。

1.4.6. 奉天会戦

1905年日本語2月22日に鴨緑江軍による行動開始に始まり、第2軍は第3師団、第4師団、第6師団、第8師団、秋山支隊、および3個後備旅団を指揮下に置き、日本軍中央左翼を担当した。2月27日から砲撃を開始し、3月7日まで攻撃を続行したが、ロシア軍の抵抗は激しく、前進がままならなかった。ところが、3月7日深夜になり、突如ロシア軍が退却を始めた。これは、日本軍に包囲されると誤解したロシア軍首脳部が、中央の部隊に退却命令を出したためであった。3月8日からは猛烈な追撃戦を行い、3月10日には第2軍は第4軍とともに奉天を占領した。しかし、これ以上の攻撃余力がなく、この会戦が事実上日露戦争における最後の陸戦となった。

1.5. 要職と昇進

日露戦争での輝かしい功績の後も、奥保鞏は大日本帝国陸軍の要職を歴任し、最高位へと昇進した。

日清戦争後には、近衛師団長や東京防御総督(後の東部都督)を歴任し、首都防衛の任に当たった。明治35年1902年日本語10月にはインドに出張し、翌年3月に帰国した。明治36年1903年日本語11月には陸軍大将に進級。

明治37年1904年日本語1月には軍事参議官に就任したが、同年3月の日露戦争開戦に伴い第2軍司令官として出征した。日露戦争終結後の明治39年1906年日本語1月には再び軍事参議官となり、同年7月には急逝した児玉源太郎の後任として参謀総長に就任した。明治40年1907年日本語9月には男爵から伯爵に叙せられ、明治44年1911年日本語10月には元帥府に列せられ元帥の称号を授与された。明治45年1912年日本語2月には議定官に就任し、軍事のみならず国家の要人として重んじられた。

2. 人物像

奥保鞏は、その卓越した軍事的能力と並外れた人柄で知られている。

2.1. 性格と評判

奥保鞏は、佐幕側であった小倉藩の出身であり、しかも長州藩と直接戦火を交えた立場にあったにもかかわらず、大日本帝国陸軍内で異例の抜擢を受け続けた。これはひとえに奥自身の指揮統帥能力の高さと、古武士に例えられるほどの謙虚な性格によるものであると評されている。後年、皇族や薩長出身者以外の人物としてはじめて元帥となった際も、彼の昇進に異論を唱える者は誰もいなかったという。

日露戦争において、軍司令官や参謀長の人事は薩長出身者がほとんどを独占する中で、陸軍部内では「奥だけは外せまい」というのが一致した見方であった。4人の軍司令官のうち、作戦参謀の補佐がなくても作戦計画を立案できたのは奥だけであったと言われている。奥は部分的な難聴を抱えており、そのため戦略会議や幕僚会議への出席を拒むことがあったため、一部では「一匹狼」と評された。しかし、実際にはこの難聴により議論を十分に理解し、貢献することが困難であったため、会議への参加をためらっていたとされている。司令部では、彼は幕僚と筆談で意見交換を行うことで、指揮采配に支障をきたすことなく職務を全うした。

2.2. 政界への無関心と晩年

奥保鞏は生涯を通じて自身の戦功などを語ることがなく、むしろ自身の功績を消そうとすることさえあったらしい。日露戦争終戦後、凱旋した際に日の丸を揚げてバンザイを叫ぶ人々の姿を見て、「済まぬ、許してくれ」とつぶやいたという逸話が残っている。これは、多くの将兵を戦死させてしまったことへの自責の念であったと考えられている。

天性の軍人らしく、彼は政治的なことには一切興味を示さず、静かな晩年を過ごした。第5師団長時代には、桂太郎が台湾総督を辞任した際にその後任を打診されたが、これを断ったほどである。それ故に世間からは忘れ去られがちで、彼が死去した際にも「まだ生きていたのか」と驚く人が少なくなかったという。

大正天皇の東宮武官長や東宮大夫を務めた。1926年大正15年日本語、大正天皇が崩御される際には、東郷、井上両元帥とともに葉山御用邸に詰めることが許された。1927年昭和2年日本語の大喪の礼の際には足元がおぼつかない状態ではあったが、「轜車にお供したい」との強い思いから杖に頼って徒歩の練習を行い、葬場殿には38度の高熱を押して参列した。こうした心労が影響したのか、1928年昭和3年日本語秋には脳溢血で卒倒し、半身不随となっていた。

3. 叙勲・受章

奥保鞏は、その生涯にわたり数多くの栄典を授与された。

| 区分 | 年月日 | 栄典・爵位・階級 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 位階 | 1874年3月23日日本語 | 正七位 | |

| 1874年11月5日日本語 | 従六位 | ||

| 1879年12月20日日本語 | 正六位 | ||

| 1882年4月3日日本語 | 従五位 | ||

| 1885年7月25日日本語 | 正五位 | ||

| 1886年10月28日日本語 | 従四位 | ||

| 1892年2月13日日本語 | 正四位 | ||

| 1897年5月31日日本語 | 従三位 | ||

| 1902年8月20日日本語 | 正三位 | ||

| 1907年8月30日日本語 | 従二位 | ||

| 1914年9月10日日本語 | 正二位 | ||

| 1916年7月19日日本語 | 従一位 | 死去に伴う叙位 | |

| 勲章等 | 1878年1月31日日本語 | 勲四等旭日小綬章 | |

| 1885年4月7日日本語 | 勲三等旭日中綬章 | ||

| 1889年11月25日日本語 | 大日本帝国憲法発布記念章 | ||

| 1893年5月26日日本語 | 勲二等瑞宝章 | ||

| 1895年8月20日日本語 | 男爵・功三級金鵄勲章・旭日重光章 | 日清戦争での軍功による | |

| 1895年11月18日日本語 | 明治二十七八年従軍記章 | ||

| 1900年5月31日日本語 | 勲一等瑞宝章 | ||

| 1905年5月30日日本語 | 旭日大綬章 | ||

| 1906年4月1日日本語 | 功一級金鵄勲章・旭日桐花大綬章・明治三十七八年従軍記章 | 日露戦争での軍功による | |

| 1907年9月21日日本語 | 伯爵 | 男爵からの陞爵 | |

| 1911年10月24日日本語 | 元帥 | 元帥府に列せられる | |

| 1915年4月20日日本語 | 御紋付銀杯 | ||

| 1915年11月7日日本語 | 金杯一組・大正三四年従軍記章 | ||

| 1915年11月10日日本語 | 大礼記念章(大正) | ||

| 1920年11月1日日本語 | 金杯一組・大正三年乃至九年戦役従軍記章 | ||

| 1925年1月14日日本語 | 御紋付銀杯 | ||

| 1928年11月10日日本語 | 大勲位菊花大綬章・大礼記念章(昭和) | ||

| 外国勲章等 | |||

| 1891年6月1日日本語 | Order of Osmanieh第二等オスマニエ勲章英語 | ||

| 日付不明 | レジオンドヌール勲章グラントフィシエ | ||

| 1909年12月6日日本語 | 御赐双龙宝星第一等第二品御賜双龍宝星中国語 | ||

| 1926年3月26日日本語 | Virtuti Militari2等ヴィルッチ・ミリタリ勲章英語 | ||

| 日付不明 | Order of Leopold (Austria)レオポルト勲章英語グロースクロイツ | ||

| 日付不明 | Military Merit Order (Bavaria)武功勲章英語グロースクロイツ |

4. 親族

奥保鞏には、長男の奥保夫がいる。奥保夫も父と同様に軍人の道を進み、陸軍少将まで昇進した。

5. 終焉

奥保鞏は昭和5年1930年日本語7月19日、脳出血により死去した。享年85(数え)。1928年昭和3年日本語秋にはすでに脳溢血で卒倒し、半身不随の状態となっていたため、最晩年は病と闘いながら過ごしていた。

(右から4人目が奥保鞏)

6. 評価

奥保鞏は、その軍事的経歴を通じて、大日本帝国陸軍の発展に多大な影響を与えた人物として高く評価されている。

6.1. 軍事的功績

奥保鞏は、その卓越した軍事指導者としての能力と戦略的才能により、歴史に名を刻んだ。特に日露戦争における第2軍司令官としての指揮は、南山の戦い、得利寺の戦い、遼陽会戦、沙河会戦、黒溝台会戦、奉天会戦といった一連の激戦における日本軍の勝利に不可欠なものであった。彼は作戦参謀の補佐なしに自力で緻密な作戦計画を立案できるほどの能力を持ち、その独立した行動力と的確な判断力は、多くの将兵から信頼を集めた。

また、佐幕側の藩出身でありながら薩長閥が主導する陸軍内で異例の抜擢を受け、最終的に皇族や薩長出身者以外で最初の元帥に列せられたことは、彼の軍才と謙虚な人柄が周囲から高く評価されていた証拠である。彼の難聴という身体的ハンディキャップも、筆談によるコミュニケーションで克服し、指揮に支障をきたさなかった点も、そのプロ意識と能力の高さを示すものとして特筆される。

6.2. 批判と論争

奥保鞏の軍事行動や個人的な言動に関連して、特筆すべき大きな批判や論争は歴史的に記録されていない。彼が戦略・幕僚会議への出席を拒むことがあった「一匹狼」という評判も、彼の部分的な難聴が原因であり、会議の議論に貢献することが困難であったためと説明されており、その行為が批判されることは少なかった。むしろ、自身の戦功を語らず、多くの犠牲者を出したことへの自責の念を抱いていたという逸話は、彼の謙虚で誠実な人柄を示すものとして肯定的に語り継がれている。政治への無関心も彼の軍人としての純粋さを際立たせる要素として認識されている。