1. Early Life and Education

横井軍平は1941年9月10日に京都府京都市で生まれた。同志社大学工学部電気工学科を卒業している。

学生時代から趣味は鉄道模型であり、小学3年生でOゲージを、中学2年生でHOゲージに転向した。高校時代には「SPライン」と名付けたレイアウトを完成させ、1958年1月号の専門誌『鉄道模型趣味』に掲載された。大学でも鉄道同好会に在籍するなど、その興味は学生時代を通じて続いた。

2. Nintendo Career

横井は任天堂でのキャリアを通じて、玩具開発からビデオゲーム開発へと会社の事業転換を主導し、数々の革新的な製品を生み出した。

2.1. Entry and Early Roles

1965年、横井は同志社大学工学部電気工学科を卒業後、大手家電メーカーへの就職を希望していたが、成績不良により就職試験に全て落ちてしまった。その結果、自宅に近く、かつ採用してくれたという理由で任天堂に入社した。当時の任天堂は花札やトランプの製造を主とする京都の企業であり、横井は同社初の工学部出身者であったと言われている。

入社当初、横井は電気主任技術者として、花札の製造ラインで使用される電気設備機器の保守点検業務を担当していた。ある時、彼は暇つぶしに格子状に伸び縮みするおもちゃを自作して遊んでいたところ、当時の社長である山内溥の目に留まった。横井は処罰を覚悟したが、山内は「それをゲーム化して商品化しろ」と命じた。

2.2. Toy Development

山内溥の指示を受け、横井が開発した「ウルトラハンド」は、物を掴めるように改良され、1966年に商品化されると大ヒットを記録し、コピー商品が出回るほどの人気を博した。この成功をきっかけに任天堂内に「開発課」が新設され、横井は玩具開発の責任者となった。当初、開発課は横井と経理担当の今西紘史の2名体制であったが、開発する玩具の増加に伴い人員も増強されていった。

開発課時代、横井は「枯れた技術の水平思考」の哲学に基づき、数多くの玩具を手掛けた。主な作品には、小型のピッチングマシーン「ウルトラマシン」、簡易版嘘発見器「ラブテスター」、そして光線を利用した射撃玩具「光線銃シリーズ」などがある。特に「光線銃シリーズ」は大ヒットしたものの、不良品問題により利益はほとんど出なかった。しかし、社長の山内がこのアイデアに乗り気になり、「レーザークレーシステム」として積極的にアーケードゲーム市場への展開を図った。しかし、オイルショックの影響で建設計画が相次いで撤回され、横井に直接の責任はなかったものの、任天堂が傾くほどの巨額な赤字を計上することになった。

「レーザークレーシステム」の失敗後もアーケード事業は継続され、横井はゲームセンター向けのエレメカ(エレクトロメカニカルゲーム)の開発に携わった。その後、任天堂のアーケード事業がエレメカからコンピュータゲームへと移行したため、横井は再び玩具開発に専念することになった。この時期の主な作品として、ゲーム性を取り入れた掃除機「チリトリー」や、ルービックキューブに触発されて製作した立体パズル「テンビリオン」などがある。

2.3. Transition to Video Games

1974年、任天堂が本格的にビデオゲーム事業へ参入することを決定した際、横井は竹田玄洋に次ぐ同社初期のゲームデザイナーの一人となった。

新幹線での移動中、横井は退屈そうにLCD電卓のボタンを押して遊んでいるビジネスマンの姿を目撃した。この光景から、彼は電卓にミニビデオゲームの機能を兼ね備えた腕時計というアイデアを閃き、これが後のゲーム&ウオッチの開発へと繋がった。

1979年には開発課が分割され、横井は「開発第一部」の部長に就任し、1996年に退社するまで同部署を率いた。この頃から横井自身は主にアイデア出しに専念し、実際の技術開発は岡田智をはじめとする他の技術者が担当する体制が確立された。横井はコンピュータに対して苦手意識を持っていたため、上村雅之は「(コンピュータ好きの私とは)技術者としての道がおのずから別れていった」と語っている。開発第一部は任天堂の携帯ゲーム機のハードウェアおよびソフトウェア開発を主導する部署であったが、他の部署の業務にも積極的に関わる遊撃手的な存在でもあった。

2.4. Key Hardware and Inventions

横井は任天堂在籍中に数々の革新的なハードウェアを設計し、ゲーム業界に多大な影響を与えた。

彼の代表的な発明の一つが、1980年に発売された携帯型ゲーム機「ゲーム&ウオッチ」である。これは、電卓市場での競争激化により安価で大量供給されていた液晶ディスプレイや半導体という「枯れた技術」を、斬新なゲーム体験に活用するという彼の哲学を体現した製品であった。1980年から1991年までに計59タイトルがリリースされ、大成功を収めた。

また、ゲーム&ウオッチの時代に考案された「十字キー」は、その画期的な操作性から、その後の任天堂のテレビゲーム機におけるデファクトスタンダード(事実上の標準)となった。横井自身は多忙を極めていたため、特許出願の際に自身の名前を記載しなかったが、その発明はゲーム操作の歴史に大きな足跡を残した。

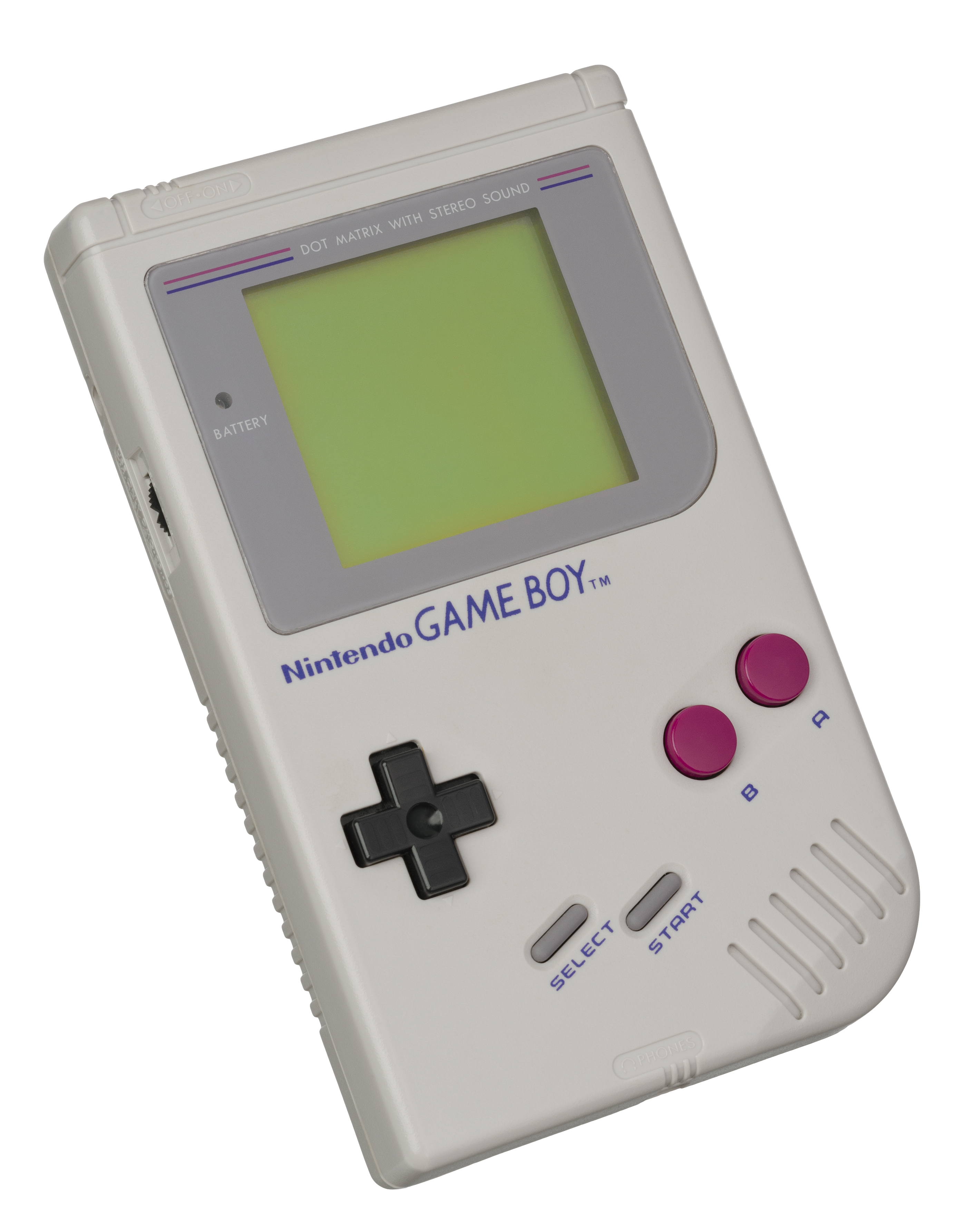

1989年に発売された携帯型ゲーム機「ゲームボーイ」は、横井の「枯れた技術の水平思考」と「ローテク路線」が完全に合致した製品である。当時の競合機であるセガのゲームギアやアタリのリンクスがカラーディスプレイを採用する中、ゲームボーイはモノクロ液晶に徹することで、低コストと圧倒的なバッテリー持続時間を実現し、世界的な大成功を収めた。

しかし、1995年に発売された「バーチャルボーイ」は、横井が「枯れた技術の水平思考」と「ローテク路線」を貫いて開発した3Dゲーム機であったが、商業的には失敗に終わった。任天堂はバーチャルボーイの不振が横井の退社の理由ではないと否定しており、彼の退職は「市場でのハードウェアの性能とは全くの偶然」であると主張した。任天堂とコトの同僚であった滝義弘によると、横井は元々50歳で引退して好きなことをするつもりだったが、単にそれを延期していただけだという。また、デヴィッド・シェフの著書『ゲーム・オーバー』によれば、横井はバーチャルボーイを現在の形でリリースする意図はなかったが、任天堂がNINTENDO64の開発リソースを集中させるために、バーチャルボーイを急遽市場に投入したとされる。

その他にも、ファミリーコンピュータの周辺機器であるロボット型コントローラー「R.O.B.」の設計にも携わっている。

2.5. Game Production and Supervision

横井はハードウェア開発だけでなく、任天堂の主要なゲームタイトルのプロデュースや監修にも深く関わった。

1981年、山内溥社長は宮本茂が制作したアーケードゲーム『ドンキーコング』の監修を横井に任命した。横井はキャリアの初期にあった宮本にゲームデザインの複雑さを詳細に説明し、横井が宮本のゲームアイデアを社長に提示したことで、プロジェクトは承認された。この「部署の垣根を越えた人材活用」という横井の路線は、後の宮本に多大な影響を与えた。

『ドンキーコング』の世界的な成功後も、横井は宮本と協力し、次の『マリオブラザーズ』の開発に携わった。彼はマルチプレイヤーのコンセプトを提案し、宮本にマリオがどんなに高いところからジャンプしても無傷で着地できるといった超人的な能力を与えるよう説得した。

その後、横井は任天堂開発第一部(R&D1)のゲームプロデューサーとして、『メトロイド』や『キッドイカロス』など、数々のヒット作を手掛けた。また、『ファイアーエムブレム』シリーズの初期作品(『ファイアーエムブレム 暗黒竜と光の剣』、『ファイアーエムブレム外伝』、『ファイアーエムブレム 紋章の謎』、『ファイアーエムブレム 聖戦の系譜』)でもプロデューサーを務めた。その他にも、『ドンキーコングJR.』、『ドンキーコング3』、『コンピューター麻雀 役満』、『ダックハント』、『ワイルドガンマン』、『ホーガンズアレイ』、『レッキングクルー』、『バルーンファイト』、『アーバンチャンピオン』、『ブロック』、『ジャイロ』、『ガムシュー』、『中山美穂のトキメキハイスクール』、『ファミコン探偵倶楽部 消えた後継者』、『ファミコン探偵倶楽部PartII うしろに立つ少女』、『ファミコンウォーズ』、『スーパーマリオランド』、『ドクターマリオ』、『ソーラーストライカー』、『ヨッシーのたまご』、『マリオペイント』、『スーパーマリオランド2 6つの金貨』、『ヨッシーのクッキー』、『スーパースコープ6』、『スペースバズーカ』、『ヨッシーのロードハンティング』、『マリオとワリオ』、『メタルコンバット』、『スーパーマリオランド3 ワリオランド』、『テトリスフラッシュ』、『スヌーピーコンサート』(スペシャルサンクス)、『マリオズテニス』、『ギャラクティックピンボール』、『テレロボクサー』、『マリオクラッシュ』、『パネルでポン』、『バーチャルボーイワリオランド』、『カービィのブロックボール』(宮本茂と共同)、そして『ポケットモンスター 赤・緑』など、多岐にわたる作品に関与した。

2.6. Influence and Mentoring within Nintendo

横井は、単なる製品開発者にとどまらず、宮本茂をはじめとする後進のゲーム開発者たちに多大な影響を与え、任天堂の企業文化とゲームデザイン哲学の形成に貢献した。

彼は、宮本茂にゲームデザインの複雑な側面を教え、部署の垣根を越えた人材活用を推進した。この「会社内のクリエイティブ」という考え方は、後の宮本に大きな影響を与えている。

横井の提唱した「ヨコイズム」は、コミュニケーション性や低コストを重視するものであり、宮本の「万人向け」ゲーム開発の思想や、任天堂全体のゲーム開発方針にも深く浸透していった。彼は社内において、管理職も平社員も部署が違っても、会社で働く者同士は立場が対等であるという考えを貫いていた。

彼の哲学は、岩田聡が2002年から2015年まで任天堂の社長を務めていた時期にも受け継がれ、その後の成功した製品であるニンテンドーDSやWiiにも色濃く反映されていると岩田自身が語っている。

3. Activities After Leaving Nintendo

1996年8月15日、横井はNINTENDO64の業界向け発表会に出席した後、31年間勤め上げた任天堂を退社した。開発第一部部長の後任は出石武宏が務めた。

横井はかねてより「50歳を過ぎたら好きな事をする」と語っており、自主退社であった。しかし、バーチャルボーイの不振の責任を取るための辞任であるという報道がなされたため、横井は文藝春秋1996年11月号に『私はなぜ任天堂を辞めたか』を執筆し、これに反論した。

退社後、横井は自身のやりたい商品開発を目指し、株式会社コトを設立した。同社では携帯ゲーム「くねっくねっちょ」や玩具などを企画した。また、バンダイから発売された携帯型ゲーム機「ワンダースワン」の開発にもアドバイザーとして参加した。ワンダースワン用のパズルゲーム『GUNPEY』は横井の監修によるもので、ワンダースワン用ソフトとしてはかなりのヒット作となった。

4. Design Philosophy and Thought

横井軍平は、その生涯を通じて独自の開発哲学と思想を育み、それを製品開発に深く反映させた。

4.1. Lateral Thinking with Withered Technology

横井の最も有名な開発哲学は「枯れた技術の水平思考」(枯れた技術の水平思考かれたぎじゅつのすいへいしこう日本語)として知られている。この哲学は、彼が執筆した書籍『横井軍平ゲーム館』で詳細に語られている。

この文脈における「枯れた技術」とは、すでに広く使用されており、そのメリットとデメリットが明確になっている成熟した技術、つまり安価で大量生産が可能で、十分に理解されている技術を指す。「水平思考」とは、既存の概念にとらわれず、新しい角度から物事を見て、斬新な解決策を見出す思考法である。要するに、この哲学は「既存の技術を、既存の商品とは異なる新しい方法で活用することで、まったく新しい商品を生み出す」という考え方である。このアプローチは、結果的に開発コストを低く抑えることができるという特徴を持つ。

横井は、玩具やゲームは必ずしも最先端の技術を必要とせず、むしろ斬新で楽しいゲームプレイこそが重要であると考えていた。彼はインタビューで、高価な最先端技術が新製品の開発を妨げることがあると示唆している。

「光線銃シリーズ」は、この哲学を代表する製品である。この射撃玩具では、太陽電池を単なる電池としてではなく、光に反応する性質に着目し、センサーとして使用した。一方、光の発信源には豆電球といった、ごく一般的な技術が用いられている。

携帯ゲーム機においてもこの哲学は反映された。ゲーム&ウオッチは、当時シャープやカシオ計算機が激しく競争していたデジタル電卓市場で飽和状態にあった液晶ディスプレイや半導体という「枯れた技術」を、独創的で楽しいゲームに活用したものである。ファミリーコンピュータやゲームボーイも同様の哲学のもとで開発された。携帯型ゲーム機市場では、横井がゲームボーイにカラーディスプレイを採用せず、バッテリーの長寿命を優先したことが、セガのゲームギアやアタリのリンクスといった競合機に打ち勝った主な理由とされている。

低コスト路線は、任天堂の据え置き型ゲーム機開発にも採用され、開発第二部が手掛けたファミコンやスーパーファミコンもこの方式で製造された。しかし、1990年代中盤のいわゆる「次世代ゲーム機戦争」において、他社のハードウェアが3D機能を売りに大きくシェアを伸ばし始めると、風向きが変わり始める。任天堂も競合に対抗すべく3Dに対応した次世代機「NINTENDO64」を開発することになる。3D対応に際しては、当時の最新技術を投入せざるを得なくなり、ファミコン用カセットの特殊チップなどを開発していた開発第三部がNINTENDO64の開発を担当することになった。結果として、NINTENDO64の開発は横井の開発方針である「枯れた技術の水平思考」や「ローテク路線」から離れていくことになった。当時、横井はNINTENDO64を推進する宮本茂に対して「お前もそっちへ行くのか」とこぼしていたという。

横井は同時期に、自身の哲学を貫いた3Dゲーム機「バーチャルボーイ」を開発したが、商業的には失敗に終わった。しかし、低コストという「枯れた技術の水平思考」が幸いし、任天堂の業績にはほとんど影響がなかった。横井はその後、任天堂を退社した。

横井の退社後、『NINTENDO64』はゲーム開発の難しさなどからソフトウェアが揃わず、日本国内での普及に苦戦した。一方で、『ポケットモンスター』の大ヒットにより『ゲームボーイ』がコミュニケーションツールとして復権することとなる。2000年代に入り、任天堂はNINTENDO64の失敗から「数字主義、スペック主義からの決別」を掲げた据え置き型ゲーム機『ニンテンドー ゲームキューブ』を発売する。この頃から任天堂は再び「枯れた技術の水平思考」と「ローテク路線」へと舵を切ることになる。

そして、任天堂は2004年に携帯ゲーム機『ニンテンドーDS』を発売する。ニンテンドーDSでは既存のゲーム機とは異なるタッチパネルを搭載。この機能を生かしたソフトウェア『Touch! Generations』を次々と投入し、かつてのゲームボーイ時代のように性能で上回るPlayStation Portableを圧倒した。また、据え置き型ゲーム機『Wii』では、性能で上回るXbox 360やPlayStation 3を尻目に、小型化・低消費電力化路線を図り、新しいコントローラーを導入しゲームプレイの差別化を行うなど、「遊び方」の変革で成功を収めた。当時の任天堂社長であった岩田聡は、ニンテンドーDSやWiiが横井の「枯れた技術の水平思考」に則ったものであると言及している。

4.2. Yokoi-ism

横井の開発商品は、そのコミュニケーション性が大きな特徴である。彼の大学時代の「遊び人」だった経験が、製品開発に活かされているとされている。これが時に大ヒットを誘発する要因となった。

- 「ラブテスター」は、男女が手を繋ぎ、愛情度を測るための玩具だが、開発の動機は「女性と気兼ねなく手を繋げる」というものであった。その機能や構造は嘘発見器の機能を簡易的に応用したものであり、この設計にも「枯れた技術の水平思考」が使われている。

- 「コンピューター麻雀 役満」は、2台繋げて人間同士でも対決できるボード型の麻雀ゲーム端末である。横井は「2人で線を繋いで対戦できなければしょうがない」という思想を持っていた。

- 「ゲームボーイ」は、削れる要素は徹底的に削ってコスト削減されたが、発売当初は用途がそれほど重要ではなかった通信ポートを搭載していた。その理由は「あまりコストが跳ねないから、付けておけばなにか面白いゲームができるかもしれない」という希望的観測によるものだった。これは後に、世界初のオリジナルモードとなる『対戦型テトリス』や、プレイヤー間の通信がゲームの中心要素となった『ポケットモンスター』で本格的に日の目を見ることになる。以降の携帯ゲーム機市場においても、ユーザー間通信が重要なファクターとなっている。

- ゲーム&ウオッチで初めて搭載された「十字キー」は、感触によって押している方向が手元を見なくても分かるように設計されている。

- 1990年代半ばには、「家庭用ゲーム機はアイデア不足。アイデア不足の逃げ道はCPU競争であり色競争しかないものだ」と、高性能化する家庭用ゲーム機を皮肉った。横井の死後のこととなるが、日本の市場はCPU競争が一段落した1990年代後半から大きく減速し、2000年以降のゲーム業界でのグラフィック重視の風潮やそれらの開発費の高騰が大きな問題となっており、彼の発言は行き着く先を言い当てていたこととなる。

- 社内では、管理職も平社員も、違う部署の人間でも、会社で働く身同士、立場は対等であるという考えを貫いた。

これらの「ヨコイズム」は、宮本茂の「万人向け」ゲームの開発など、任天堂のゲーム開発方針そのものにも大きな影響を与えている。

5. Personal Anecdotes and Other

横井軍平の人間性や開発における姿勢を示す様々なエピソードが残されている。

彼は、ファミリーコンピュータやNINTENDO64の筐体やパッケージのデザインにも携わっていた。これは、デザイン費用を軽減させるためでもあったが、印刷や筐体の発注をしていた当時の協力会社との取引を維持するためでもあった。筐体のデザインにおいては、手触りなどの使いやすさや安全性に加え、蒔絵の筆箱など日本の伝統工芸品も参考にし、独自性を取り入れることを忘れなかった。横井軍平がデザインに携わったのは、初代ゲームボーイからNINTENDO64までである。

コンピュータ嫌いではあったものの、初代ゲームボーイやバーチャルボーイの試作機を自宅に持ち帰り、自ら分解や調整、確認を行うなど、製品に対する深いこだわりを持っていた。

ある時、左手が動かない男の子の母親から「子供のために十字キーとABボタンの位置が左右逆のゲームボーイを作って欲しい」と懇願する手紙が届いた。これを見た横井は、「そんなの機械いじりの知識があれば簡単にできる事だから」と自ら改造し、「会社には内緒で」と言い含めてその男の子に改造品のゲームボーイを無償でプレゼントしたという。

また、小学三年生の男の子が交通事故に遭った際、自転車のカゴに入れていたゲームボーイが道路に叩きつけられて壊れてしまった。母親が任天堂に修理を依頼したが、あまりにも損傷が激しかったため、任天堂から壊れた原因を尋ねられた。母親が交通事故だと事情を話すと、任天堂からは「修理費用はいりません」と返答があり、男の子のもとにはゲームボーイ本体が無償で届けられた。添えられた手紙には「○○君、車には気をつけてね 横井」と書かれてあったという。

実際の経験での感覚や感じたことをソフトウェア開発、制作にも活かしてほしいという思いから、当時の任天堂本社(京都市東山区福稲上高松町、現:京都リサーチパーク)の屋上にあるテニスコートで宮本茂と試合をしたことがある。試合結果は横井の圧勝だったと伝えられている。

任天堂開発部長の頃には、鳥羽街道沿いにあるアパートの一階に二人で住んでいたソフトウェア制作の社員の部屋を大掃除したこともある。

『バーチャルボーイ』の開発中は、自身の志と現実との葛藤や、任天堂開発部長としての苦悩を抱え、一時的に不眠症にも陥っていた。

横井軍平が『ゲームボーイポケット』のシルバーを持った写真は、彼が任天堂を退社した当日、任天堂東京支社内で撮影されたものである。

任天堂の開発部長時代、そして株式会社コトの社長時代を通じて、彼はソフトウェア制作会社や取引会社など、自ら現場に出向いて交渉や調整を行うことが多かった。『MOTHER2』や『ポケットモンスター 赤・緑』の制作など、多数の案件でその手腕を発揮した。

6. Death

1997年10月4日、横井は石川県能美郡根上町(現在の能美市)の北陸自動車道上り線で、知人男性の木曽悦夫が運転する車に乗っていた際、前の軽トラックに追突する事故を起こした。

事故後、横井と木曽は車外に出て損傷状況を確認していたところ、後続の乗用車にはねられた。横井をはねた乗用車の運転手は、観光業に携わる津島源であった。横井は同日午後9時半に搬送された小松市民病院で、外傷性ショックのため56歳で死亡が確認された。木曽は肋骨骨折の軽傷で済んだ。

7. Legacy and Evaluation

横井軍平の死後も、彼の功績と哲学はゲーム業界に大きな影響を与え続けている。

2003年、横井はゲーム・デベロッパーズ・チョイス・アワードにおいて、特別功労賞(Lifetime Achievement Award)を追贈された。GameTrailersは彼を「トップ10ゲームクリエイター」の一人に選出している。

彼の生涯と哲学を称える書籍も多数出版されている。2010年には『ゲームの父・横井軍平伝 任天堂のDNAを創造した男』が、1997年の著書『横井軍平ゲーム館』は2010年に英語に翻訳され『Yokoi's House of Gaming』として紹介された。2014年には『Gunpei Yokoi: The Life & Philosophy of Nintendo's God of Toys』が出版されている。2010年には日本のアートギャラリーで、彼の任天堂での主要な作品を展示する「ゲームの神様と呼ばれた男」と題された美術展が開催された。

1999年、バンダイは横井への敬意を表し、彼の名を冠した携帯型パズルゲームシリーズ『GUNPEY』のリリースを開始した。

横井の退社後、NINTENDO64はゲーム開発の難しさなどから日本国内での普及に苦戦する一方、『ポケットモンスター』の大ヒットにより『ゲームボーイ』がコミュニケーションツールとして復権した。2000年代に入り、任天堂はNINTENDO64の失敗から「数字主義、スペック主義からの決別」を掲げた据え置き型ゲーム機『ニンテンドー ゲームキューブ』を発売する。この頃から任天堂は再び「枯れた技術の水平思考」と「ローテク路線」へと舵を切ることになる。

そして、任天堂は2004年に携帯ゲーム機『ニンテンドーDS』を発売する。ニンテンドーDSでは既存のゲーム機とは異なるタッチパネルを搭載。この機能を生かしたソフトウェア『Touch! Generations』を次々と投入し、かつてのゲームボーイ時代のように性能で上回るPlayStation Portableを圧倒した。また、据え置き型ゲーム機『Wii』では、性能で上回るXbox 360やPlayStation 3を尻目に、小型化・低消費電力化路線を図り、新しいコントローラーを導入しゲームプレイの差別化を行うなど、「遊び方」の変革で成功を収めた。当時の任天堂社長であった岩田聡は、ニンテンドーDSやWiiが横井の「枯れた技術の水平思考」に則ったものであると言及しており、彼の哲学が任天堂のその後の成功の基盤となったことを示している。

8. Major Works

横井軍平が設計、発明、または監修した主要な玩具、ハードウェア、およびビデオゲームは以下の通りである。

8.1. Toys and Hardware

| 年 | 作品名 | 種類 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1966年 | ドライブゲーム | 玩具 | |

| 1966年 | ウルトラハンド | 玩具 | |

| 1968年 | ウルトラマシン | 玩具 | |

| 1969年 | ラブテスター | 玩具 | |

| 1970年 | 光線銃SP | 玩具 | |

| 1970年 | N&Bブロック クレーター | 玩具 | |

| 1970年 | エレコンガ | 玩具 | |

| 1971年 | ウルトラスコープ | 玩具 | |

| 1971年 | 光線電話LT | 玩具 | |

| 1972年 | レフティRX | 玩具 | |

| 1972年 | タイムショック | 玩具 | |

| 1973年 | レーザークレー | 業務用 | |

| 1974年 | ワイルドガンマン | 業務用玩具 | |

| 1974年 | シューティングトレーナー | 業務用 | |

| 1974年 | ファッシネーション | 業務用 | |

| 1976年 | 光線銃カスタム | 玩具 | |

| 1977年 | バトルシャーク | 業務用 | |

| 1977年 | スカイホーク | 業務用 | |

| 1977年 | シーホーク | 業務用 | |

| 1977年 | ダックハント | 玩具 | |

| 1978年 | デッドライン | 業務用 | |

| 1978年 | ファンシーボール | 業務用 | |

| 1979年 | チリトリー | 玩具 | |

| 1980年 | テンビリオン | 玩具 | |

| 1980年 | ゲーム&ウオッチ | 携帯型ゲーム機 | |

| 1981年 | ゲーム&ウオッチ・ワイドスクリーン | 携帯型ゲーム機 | |

| 1982年 | ゲーム&ウオッチ・マルチスクリーン | 携帯型ゲーム機 | |

| 1982年 | コンピューター麻雀 役満 | ボード型ゲーム | |

| 1983年 | 十字キー | 入力デバイス | |

| 1983年 | ファミコンコントローラー | 入力デバイス | |

| 1984年 | ゲーム&ウオッチ・カラースクリーン | 携帯型ゲーム機 | |

| 1985年 | R.O.B. | 周辺機器 | |

| 1985年 | NES Zapper | 周辺機器 | |

| 1989年 | ゲームボーイ | 携帯型ゲーム機 | |

| 1992年 | スーパースコープ | 周辺機器 | |

| 1995年 | バーチャルボーイ | ゲーム機 | |

| 1996年 | ゲームボーイポケット | 携帯型ゲーム機 | 任天堂所属での最後の作品 |

| 1997年 | くねっくねっちょ | 携帯ゲーム機 | 株式会社コト所属 |

| 1997年 | へのへの | 携帯ゲーム機 | 株式会社コト所属 |

| 1999年 | ワンダースワン | 携帯型ゲーム機 | 監修、死後発売 |

8.2. Video Games (Designer/Producer)

| 年 | 作品名 | プラットフォーム | 役割 |

|---|---|---|---|

| 1981年 | ドンキーコング | アーケード | プロデューサー |

| 1982年 | ドンキーコングJR. | アーケード | プロデューサー |

| 1983年 | マリオブラザーズ | アーケード | プロデューサー |

| 1983年 | ドンキーコング3 | アーケード | プロデューサー |

| 1984年 | ダックハント | ファミリーコンピュータ | プロデューサー |

| 1984年 | ワイルドガンマン | ファミリーコンピュータ | プロデューサー |

| 1984年 | ホーガンズアレイ | ファミリーコンピュータ | プロデューサー |

| 1984年 | アーバンチャンピオン | ファミリーコンピュータ | プロデューサー |

| 1984年 | バルーンファイト | アーケード | プロデューサー |

| 1985年 | レッキングクルー | アーケード | プロデューサー |

| 1985年 | ブロック | ファミリーコンピュータ | プロデューサー |

| 1985年 | ジャイロ | ファミリーコンピュータ | プロデューサー |

| 1986年 | ガムシュー | アーケード | プロデューサー |

| 1986年 | メトロイド | ファミリーコンピュータ | プロデューサー |

| 1986年 | キッドイカロス | ファミリーコンピュータ | プロデューサー |

| 1987年 | 中山美穂のトキメキハイスクール | ファミリーコンピュータ | プロデューサー |

| 1988年 | ファミコン探偵倶楽部 消えた後継者 | ファミリーコンピュータ | プロデューサー |

| 1988年 | ファミコンウォーズ | ファミリーコンピュータ | プロデューサー |

| 1989年 | テトリス | ゲームボーイ | プロデューサー |

| 1989年 | スーパーマリオランド | ゲームボーイ | プロデューサー |

| 1989年 | ファミコン探偵倶楽部PartII うしろに立つ少女 | ファミリーコンピュータ | プロデューサー |

| 1990年 | ソーラーストライカー | ゲームボーイ | プロデューサー |

| 1990年 | ファイアーエムブレム 暗黒竜と光の剣 | ファミリーコンピュータ | プロデューサー |

| 1990年 | ドクターマリオ | ファミリーコンピュータ | プロデューサー |

| 1990年 | バルーンキッド | ゲームボーイ | プロデューサー |

| 1991年 | メトロイドII RETURN OF SAMUS | ゲームボーイ | プロデューサー |

| 1991年 | キッドイカロス 光と神話のパルテナ | ゲームボーイ | プロデューサー |

| 1992年 | ファイアーエムブレム外伝 | ファミリーコンピュータ | プロデューサー |

| 1992年 | X | ゲームボーイ | プロデューサー |

| 1992年 | マリオペイント | スーパーファミコン | プロデューサー |

| 1992年 | スーパーマリオランド2 6つの金貨 | ゲームボーイ | プロデューサー |

| 1992年 | バトルクラッシュ | スーパーファミコン | プロデューサー |

| 1992年 | ヨッシーのクッキー | ファミリーコンピュータ / ゲームボーイ | プロデューサー |

| 1993年 | メタルコンバット | スーパーファミコン | プロデューサー |

| 1994年 | スーパーマリオランド3 ワリオランド | ゲームボーイ | プロデューサー |

| 1994年 | ファイアーエムブレム 紋章の謎 | スーパーファミコン | プロデューサー |

| 1994年 | スーパーメトロイド | スーパーファミコン | ゼネラルマネージャー |

| 1995年 | マリオズテニス | バーチャルボーイ | プロデューサー |

| 1995年 | マリオクラッシュ | バーチャルボーイ | プロデューサー |

| 1995年 | パネルでポン | スーパーファミコン | プロデューサー |

| 1995年 | バーチャルボーイワリオランド | バーチャルボーイ | プロデューサー |

| 1995年 | カービィのブロックボール | ゲームボーイ | プロデューサー |

| 1996年 | 3Dテトリス | バーチャルボーイ | プロデューサー |

| 1996年 | ファイアーエムブレム 聖戦の系譜 | スーパーファミコン | プロデューサー |

| 1996年 | ポケットモンスター 赤・緑 | ゲームボーイ | プロデューサー |

| 1999年 | GUNPEY | ワンダースワン | 監修、死後発売 |