1. 初期生い立ちと野球への道

水原茂は1909年1月19日に香川県高松市で生まれた。幼少期に両親が離婚し、父親が再婚先の「水原」姓を名乗る婿入りしたため、彼も水原姓となった。韓国語資料には、水原の元の姓は「竹原たけはら韓国語」だったと、彼の死後に日本のテレビ番組で紹介されたエピソードも記されている。水原自身も生前のインタビューで「野球がなかったら、こう言う不遇な家庭環境だったから、道を誤っていたかもしれない」と語っており、野球を始めたきっかけも、実家の環境から気分転換を図るためだったという。

1.1. 学生野球時代

旧制香川県立高松商業学校(現香川県立高松商業高等学校)時代には、先輩の宮武三郎(のちの阪急初代主将)と共に甲子園に出場し、投手と三塁手としてその名を馳せた。甲子園では、1925年夏と1927年夏の2回、全国優勝を達成した。

水原と宮武は共に慶應義塾大学に進学し、引き続きチームメートとして、また先輩・後輩の関係が続いた。慶應義塾大学時代は六大学野球のスター選手(三塁手、投手)として絶大な人気を博し、春秋通算で5度のリーグ優勝に貢献した。しかし、彼は「リンゴ事件」や麻雀賭博での検挙に連座し、野球部を除名されるという波乱も経験した。打者としてはリーグ通算63試合に出場し、193打数48安打、打率.249、0本塁打、24打点を記録。投手としては通算30試合に登板し、13勝8敗の成績を残した。野球部を除名された後も、水原は慶應義塾大学の慶應スポーツ新聞会が発行する学生新聞「慶應スポーツ」の題字を担当するなど、慶應との繋がりは続いた。

水原は、早稲田大学の三原脩とは学生時代からのライバルであり、プロ野球に進んで以降も監督として日本シリーズで何度も対決することになる。特に1931年6月14日の早慶戦2回戦に水原が登板した際には、三原に満場の度肝を抜くホームスチールを成功させている。このホームスチールは早慶戦史上最高の名場面の一つとして語り継がれている。

1.2. 選手としてのキャリア

水原は1931年と1934年の大リーグ選抜来日時には全日本チームのメンバーに選ばれた。1936年秋に東京巨人軍(のちの読売ジャイアンツ)に入団すると、前川八郎に代わって三塁手のレギュラーの座を掴んだ。その後、二番または三番の上位打線を打ち、1937年秋季リーグでは打率.290、31打点と、いずれもチーム2位の好成績を記録した。

沢村栄治が応召でチームを離れた1938年秋季リーグでは、投手も兼任し、スタルヒンに次ぐ8勝(2敗)を挙げ、防御率1.76とリーグ2位の成績を残した。1939年からは主将を務め、1940年にはベストナインに選出された。さらに、1942年にはシーズン途中の8月に応召で軍務に就きながらも、その人望の厚さから最高殊勲選手(MVP)に選ばれる栄誉に輝いた。

1.3. 軍務とシベリア抑留

第二次世界大戦中、水原は日本軍に徴兵されアジア大陸に渡った。終戦後、彼はシベリア抑留を経験するという過酷な状況に置かれた。捕虜収容所での生活は極度の栄養失調に陥るほど厳しいものであったが、その中で水原は捕虜となったロシアの兵士たちに野球を教え、野球を伝えたというエピソードが残っている。

1949年7月20日、水原は舞鶴港に帰国した。その4日後の10時30分、列車で東京駅に到着すると、その足で後楽園球場へ向かった。そこで行われる巨人対大映戦(ダブルヘッダー)の試合前、彼は「水原茂、ただいま帰ってまいりました」と力強く宣言し、ファンの前で帰還を報告した。すでに40歳になっていた水原だが、ファンから彼のプレーを見たいという声が多数寄せられ、読売本社からの要請を受けて現役に復帰した。しかし、シベリア抑留中の過酷な経験による極度の栄養失調が祟り、体力の衰えは隠せず、復帰したシーズンは公式戦出場がなく、1950年に二リーグ制が導入され、監督に就任した際には選手兼任監督としてわずか7試合の出場に留まった。

2. 監督としての軌跡

水原茂は、読売ジャイアンツ、東映フライヤーズ、そして中日ドラゴンズの3球団で監督を歴任した。21年間の監督生活で通算1586勝1123敗73引分、勝率.585を記録し、これはプロ野球史に残る偉業である。彼は特に読売ジャイアンツで「第二期黄金時代」を築き、東映フライヤーズを日本一に導くなど、チームを勝利に導く手腕と若手育成への情熱で知られた。

2.1. 読売ジャイアンツ監督時代

1949年シーズン終了後、巨人選手たちが当時の三原脩監督に対する排斥騒動を起こし、その流れの中で1949年12月31日、水原は巨人の第7代監督に就任することが発表された。前年チームを戦後初の優勝に導いた三原は総監督に異動となった。この騒動は、三原の水原に対する扱いへの不満を持った選手たちによるクーデターで、事実上指揮権を奪ったものというのが定説となっている。水原本人はこの謀議には関わっておらず、「優勝に導いた監督が辞めさせられるのは筋が通らない」と監督就任に反対していたとも伝えられている。

選手兼任監督だった1950年シーズンは3位に終わるものの、1951年から1953年までリーグ3連覇と日本シリーズ3連覇を同時に達成し、巨人の「第二期黄金時代」を築き上げた。当時のチームには川上哲治、千葉茂、与那嶺要、広田順、別所毅彦らといった名選手が揃っていた。しかし、1954年には杉下茂を擁する中日ドラゴンズにペナントを奪われ、リーグ2位に終わった。

この期間、水原の監督就任4年目にあたる1953年から、巨人のユニフォームに黒とオレンジのチームカラーが導入された。これはMLBのニューヨーク・ジャイアンツを参考にしたものとされる。

1955年の日本シリーズでは、再び独走でリーグ優勝を達成した巨人が南海ホークスと4度目の対戦に臨んだ。巨人は第1戦に勝利するも、第2戦から3連敗を喫し、シリーズで初めて王手をかけられる苦境に立たされた。水原は第5戦に際し、捕手を広田順から藤尾茂へ、二塁手を千葉茂から内藤博文へ、左翼手を樋笠一夫から加倉井実へと若手選手を抜擢する大胆な采配を敢行。この抜擢に応えるように若手選手たちが活躍し、巨人は3連勝して逆転日本一を達成した。

1955年オフ、球団社長に就任した品川主計と水原はソリが合わず、深刻な対立が始まった。品川は水原を「権威(正力松太郎)に甘える男」と思い込み、水原は品川を「素人のくせに」と反発するなど、二人の意見はことごとく衝突した。

翌1956年もリーグ優勝を達成すると、日本シリーズの相手はライバルの三原脩率いる西鉄ライオンズとの対戦となった。この対決は、三原の巨人退団の経緯を踏まえ、マスコミから「巌流島の決戦」と喧伝された。シリーズ前の下馬評では巨人が有利とされていたが、稲尾和久・中西太らの若い力に圧倒され、巨人は2勝4敗で敗れた。この敗戦を受け、品川は若返りのための組織一新としてチーム改革を主張し、投手コーチの谷口五郎、二軍監督の藤本英雄、コーチの内堀保の更迭、平井三郎と南村侑広の現役引退を打ち出した。水原はこれに反対するが、藤本は投手コーチ、新田恭一は二軍監督、内堀は二軍助監督とコーチ陣の異動が行われた。

1957年もリーグ優勝を果たしたものの、日本シリーズでは2年連続で西鉄ライオンズに敗れた。この年は1分4敗と1勝も挙げられずに敗退したため、読売内部から水原の手腕を問う声が高まった。品川は藤本英雄・谷口五郎の両コーチの解任と平井三郎・南村侑広の現役引退を決断するが、水原は藤本の解任に断固反対した。同年12月6日、水原は品川と会談したが、品川の意思が変わらないことを知り、「コーチが悪いのは監督にも責任がある。藤本をやめさせるなら、自分も身を引く」と辞意を漏らした。しかし、巨人球団オーナーの正力松太郎は、当時国家公安委員会委員長を務めており、水原を人事院ビルにあった国家公安委員長室に呼びつけた。正力は品川のコーチ解任人事について、水原に新任コーチの人選を認めることを条件に受け入れるよう命じ、水原はこれを受けて監督辞任を撤回した。だが、これを聞いた品川球団社長は、その場にいたマスコミの前で「きみは虎の威を借る狐だ。ワシに謝れ」と水原をなじり、正力の仲裁で何とかその場を収めた。この修羅場は「人事院騒動」、あるいは「謝れ事件」と報道され、世間の注目を集めた。結局、藤本・谷口両コーチは更迭され、水原は現役を引退した中尾碩志と樋笠一夫を後任のコーチに据えた。

1958年の日本シリーズは三原率いる西鉄ライオンズとの3度目の対決となった。巨人は第1戦から3連勝し、王手をかけた。しかし、明け方まで降り続いた雨のために第4戦は中止となった。だが、試合開始前には雨は上がり、グラウンドコンディションは試合に耐えうる状態だったという。九州各地からバスで観戦に向かうファンたちに配慮しての中止決定とする西鉄側に対し、巨人と水原は執拗に抗議したが認められなかった。その第4戦を落とした巨人は、第5戦も9回表を終えて1点のリードを保っていたが、その裏、西鉄の代打小淵泰輔の三塁線への打球を二出川延明塁審がフェアと判定。水原と三塁手長嶋茂雄はファウルだと猛抗議するが、判定は覆らず、その後関口清治がセンターにタイムリーヒットを放ち同点。試合は延長戦へ突入し、延長10回に稲尾和久のサヨナラ本塁打(シリーズ史上初)で巨人は敗れた。

さらに第6戦開始前には、西鉄が先発メンバーの変更を申し出たこと(当時は前日に先発メンバーを発表)を巡って両軍は揉め、井上登コミッショナーを挟んで悠然と座る三原と、苦虫を噛み潰したような表情の水原が対峙する写真が残されている。この騒ぎで試合開始が遅れ、調整に混乱させられた先発藤田元司が初回に中西太に決勝打となる先制2ランを浴びてこの試合も敗れた。結局、稲尾和久の4連投による4連勝を許し、巨人は史上初の3連勝からの4連敗という屈辱的な逆転負けを喫した。水原は辞意を表明するが、品川は「このまま引き下がってはきみの負けだ。こうなったら何としても西鉄を破るのが男ではないか」と引き止め、水原は品川の慰留の言葉を涙を流して聞いたという。

この年のオフ、投手の別所毅彦が契約更改で登板数の保障を求めたことに、水原は「選手の起用は監督の専権事項」と強く批判した。この対立はマスコミを賑わせたが、最終的に別所が誤りを認めて謝罪し、水原もできるだけ別所の意向に沿うように努めることで決着した。当時通算294勝を挙げていた別所は、ヴィクトル・スタルヒンの持つ通算勝利記録(303勝)の更新を目標としており、登板機会を増やしたいという意図があったとされる。

1959年もリーグ優勝を果たしたものの、今度は杉浦忠を擁する南海ホークス(現福岡ソフトバンクホークス)の前に4連敗を喫し、日本一を逃した。この日本シリーズでの敗戦により、1958年第4戦から翌1959年第4戦まで巨人は日本シリーズ8連敗を記録し、これは原辰徳監督(2020年)が9連敗で更新するまで、巨人監督としてはワースト記録だった。

そして、1960年にはライバルの三原が同じセ・リーグの大洋ホエールズ監督に就任し、マスコミから「巌流島の決戦再び」と喧伝された。三原は巧みな選手起用で6年連続最下位だった大洋のチーム力を引き上げた。この年のセ・リーグは混戦であったが、9月中旬以降は巨人と大洋が抜け出し、激しい優勝争いを繰り広げた。最終的に巨人は大洋に屈し、リーグ優勝を逃して2位となった。

リーグ優勝が絶望的となった10月、水原は試合終了後、カメラマンから執拗に写真を撮られたことに激怒し、そのカメラマンを殴りつけてフィルムを取り上げたという事件を起こした(一説には、殴りつけたのではなく、火のついた煙草を投げつけただけ、騒ぎに気付いてフィルムを取り上げたのは広岡達朗という証言もある)。水原は5年連続で日本一を逃す結果となり、正力オーナーの水原に対する評価も下落した。11月19日、水原は「グラウンドの恥は、グラウンドでそそぐ」という名言を残して巨人の監督を辞任した。

これは実質的な解任であり、同年シーズン終了後、当時の高橋球団社長から告げられた。同時に背広組としての残留要請も受けたが、提示された給料は半額の10.00 万 JPYだったため、水原は不服を露わにした。社長は「君も10.00 万 JPYなりの暮らしをすることだな」と冷たく言い放った。球団に残るなら功労金1000.00 万 JPYも保証されていたが、水原が夫人に相談すると、夫人は「そんな屈辱はないじゃありませんか」と夫に断るように言った。水原は退団を選び、功労金は支払われなかった。

1960年の巨人は、投手陣の不調と駒不足に悩まされ、水原は新人の堀本律雄を69試合に登板させるなど酷使した。堀本は29勝18敗という大活躍で最多勝・新人王を獲得したが、この投げすぎが祟って間もなく肩を壊し、わずか6年で引退した。堀本が引退する際、水原は「君には、全く申し訳ないことをしてしまった。俺が君の寿命を縮めてしまったようなものだ。俺がもっと君の登板に配慮しておれば、君はもっともっと稼ぐ事ができたのに」と述べたという。堀本はこの水原の言葉に救われたと語っている。当時の巨人選手だった広岡達朗は、一握りの突出した選手に頼るのではなく、長いシーズンを見通した投手陣の整備と起用が必要だったと指摘している。

2.2. 東映フライヤーズ監督時代

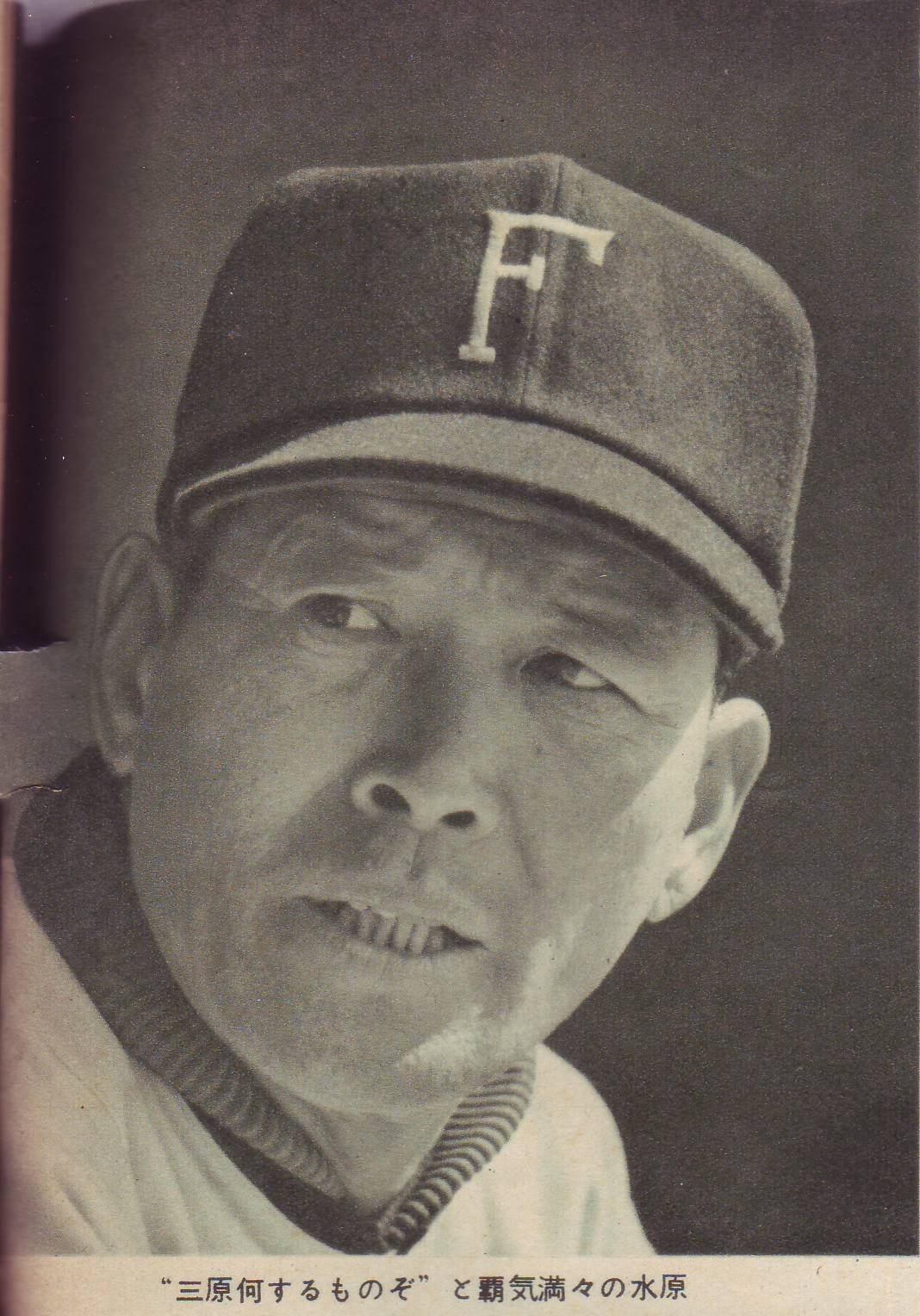

1960年12月8日、水原は東映フライヤーズのオーナー大川博に「金は出すが、口は出さない」と口説かれ、東映の監督に就任した。水原は着任とともに、ユニフォームを自らデザインし、頭文字のFを飛翔する鳥を模した胸ロゴなど、スタイリッシュなものに変更させた。このユニフォームは、色使いが巨人時代のものと似ていたこと(帽子・アンダーシャツなどの色は巨人が黒、東映は焦げ茶)や、水原が巨人時代と同じく三塁コーチも兼任していたため、「巨人の水原ではないか?」と錯覚したファンも少なくなかったという。1967年のオールスター戦から、フロントの主導でビジター用のみデザインの変更が行われている。

それまで万年Bクラスに甘んじていた東映だが、水原は1961年の就任1年目で南海ホークスとシーズン終盤まで優勝争いを繰り広げ、チームを2位に押し上げた。水原は前年9勝を挙げていたがショートリリーフが中心だった久保田治を、土橋正幸が先発した次の日に登板させるなど、積極的に起用し25勝を挙げさせた。また、お山の大将でわがまま放題で誰も触らなかった山本八郎に対しては例外扱いせず、「プロ野球というのはチームが勝たなきゃ何にもならんのだ。ホームラン王、首位打者を獲っても20勝してもチームがBクラスじゃ給料上がらん。いかに一致団結して邁進するか、いかにチームのために自分を殺すかだ」と説教した。張本勲は後に「やっぱり全然違うなと思いましたね」と回顧している。同年9月初めに勢いが落ちた南海に代わって首位に浮上し、一度は球団初の優勝が目前に迫った。しかし、優勝争いに慣れない選手たちは守備でエラーを連発するなど誤算が続き、最終的に息切れし南海の優勝を許した。それでも、83勝52敗5分という貯金31は球団史上最高成績であり、張本が首位打者、土橋が30勝、久保田が25勝、西園寺昭夫はリーグ最多の97得点、毒島章一もリーグ最多の11三塁打を記録するなど、投打が噛み合い始めたシーズンとなった。

1961年オフには大規模な補強を敢行した。浪商高校2年生だった尾崎行雄を中退させて入団させると、早慶戦で活躍した安藤元博、立教大の青野修三、芝浦工大の岩下光一らも獲得した。尾崎はエースとして活躍し、青野、岩下は二遊間を組んでレギュラーとなるなど、これらの補強は成功を収めた。1962年には張本が打率.333(リーグ4位)、31本塁打、99打点(共にリーグ2位)でMVP、久保田が防御率2.12で最優秀防御率、尾崎行雄が20勝を挙げて新人王を獲得するなど、それぞれタイトルを獲得し、チームはリーグ優勝を果たした。

日本シリーズでは藤本定義率いる阪神タイガースと対戦。第1戦と第2戦に連敗し、水原自身としては日本シリーズ10連敗となったが、第3戦に引き分けると、第4戦から4連勝して日本一を達成した。第1戦、第2戦で先発だった土橋は第3戦以降は救援に回り、2勝を挙げて種茂雅之と共にMVPを獲得した。また、第3戦からはデータ研究に長けていた安藤順三から種茂に捕手を変更すると、種茂は思い切ったリードで投手の力を引き出し、打撃でも殊勲打を放った。第7戦では主砲張本を守備固めの選手と交代させるなど非情な采配でチームを引き締めた。水原は以後1967年まで監督を務め、常にAクラスを保った。張本勲は水原について「私はいつも言うけど80年以上のプロ野球の歴史の中で、名将と言えるのは、三原脩さん、水原さん、鶴岡さん、川上哲治さん、この4人だと思うんですよ。優勝して、その後もっと戦力を上げたいじゃないですか。補強もしたい。そのためにはお金も使いたい。ムダなお金じゃないんだから。ところが球団が聞く耳を持たなかったから水原さんは去っていくわけです。東映に7年いらっしゃって、最後の2年ぐらいは我慢したそうなんですよ」と回顧している。

1965年頃にオープン戦で韓国に遠征した際、あるゲームで大杉勝男が韓国のノンプロチームを贔屓する地元審判の露骨なジャッジに腹を立てて悪態をついたのを見るや、水原は大杉を呼びつけるなりビンタを飛ばした。これを見た韓国の観客は水原の行動に心服し涙したというエピソードがある。

1965年に捕手のレギュラーに定着した白仁天を、水原は翌1966年に外野手に転向させた。1967年には新人の大下剛史をショートのレギュラーに抜擢し、大下自身も「オヤジ(水原監督)には感謝している」と語っていた。

毒島章一は水原について「水原さんは勝負師というかな、勝つためにどうしたらいいか、ということがしっかりしてる。そういう人が来て初めて、チームワーク、勝つことに対する執念が出てきた感じでした。で、その上で細かい野球をやる。それまではわりかし自由で、大雑把な野球でね」と語っている。土橋正幸は「水原は血もない涙もない監督だった。でも、監督はそれぐらいじゃないとダメ、優勝できないね。私は結婚して、仲人、水原だったけど、シーズン中、水原と会話もなかったし、一度も褒められたことがない」と語っている。

水原は1967年11月25日に大川オーナーから監督の解任を通告された。

2.3. 中日ドラゴンズ監督時代

水原は1968年11月6日に中日ドラゴンズの監督に就任し、1969年から1971年まで中日の指揮を執った。3年目となる1971年のシーズン開幕時、水原は62歳であり、これは2011年オフに高木守道が就任するまで球団史上最年長監督であった。就任時には中京財界の要人を複数従えており、そのことが球団内での彼の立場を強くした。在任中には4位、5位、2位と優勝は果たせなかったものの、星野仙一、島谷金二、谷沢健一といった若手選手の育成に心血を注ぎ、自身をヘッドコーチとして支えた後継監督の与那嶺要による、巨人のV10を阻む1974年の優勝の土台を築いた。その一方で、1年目に確執のあった江藤慎一をチームから放出したこともあった。

水原の下でプロとして開花した星野仙一は、ルーキーイヤーのある日の巨人戦で打ち込まれ、敗戦投手となることがあった。星野は首脳陣に「明日も投げさせてください。必ずリベンジしてみせます!」と直訴した。コーチたちは連投に難色を示したが、水原は「仙が投げたいと言っているんだ、投げさせてやれ!」と言って翌日の巨人戦でも星野を先発させた。連投の星野はかなり良いピッチングを見せたが、打線の援護なくまたしても敗戦投手になってしまった。面目を失ったと思い、ダグアウトでうなだれている星野に、そっと手を差し出す人間がいて、顔を上げると水原であった。水原は星野に「よくやった。いいか、プロの世界というのは、やられたら必ずやり返す。この精神を忘れるな。それがもてなくなったらプロとしては終わる。今日のことは決して忘れるな。よくやった」と言葉をかけた。星野は「水原さんのあの時の握手してもらった時の手の温かさは今でも昨日のことのように憶えています。プロの精神を自分は水原さんから教えてもらいました」と語っている。

また、水原は東映に続いて中日でもユニフォームのデザインを担当している。当時MLBでは鮮やかなユニフォームが全盛を迎えており、鮮やかな赤いユニフォームを纏い来日して日本のファンに衝撃を与えたセントルイス・カージナルスにあやかろうと考えたが、自身が1950年 - 1951年の巨人、球団も前年に赤いユニフォームで失敗しているため、これに代えて鮮やかなスカイブルーを導入し、赤は差し色として使用した。さらに胸ロゴの「Dragons」は1966年までのロゴに近いデザインながら、髭をOの下までだったのをロサンゼルス・ドジャースのように頭のDの下まで伸ばしたものに変更しており、この意匠はその後のユニフォームにも継承されることとなる(1967年から1968年途中まではドジャースと同様の書体で髭の長いロゴを使用していた)。

水原は1971年10月4日に公式戦終了とともに中日監督を辞任し、監督業からも引退することを表明し、ユニフォーム生活に別れを告げた。水原の監督最終日の第一試合の相手は、ライバル・三原率いるヤクルトアトムズだった。この試合に水原中日は勝利し、1971年の対ヤクルト戦成績を12勝12敗2分の五分とした。第二試合の大洋ホエールズ戦終了後、水原はナインから胴上げされた。

3. 私生活とエピソード

水原茂は私生活においてもユニークな一面を持ち、様々なエピソードが伝えられている。彼は米飯を食べないことで有名で、地方遠征に行くと、朝食からビールに卵黄を二つ入れてシェークして飲むのが常だった。昼はそばなどを軽く食べ、夜は酒の肴を当てにひたすら酒を飲んでいたという。

慶應義塾大学野球部時代には、女優の田中絹代と恋愛関係にあり、当時のマスコミを大いに賑わせた。田中が水原のファンで、田中からどうしても会いたいと電話があり、初めての逢い引きは神宮外苑で待ち合わせたという。彼の妻は、戦前の映画に出演していた女優の松井潤子である。二人は1935年に結婚した。

また、水原は日本にアメリカメジャー仕込みのワンポイントリリーフや、複雑なブロックサインを最初に持ち込んだ人物と言われている。当時、ほとんどのチームの監督が三塁、あるいは一塁のコーチャーズボックスで指揮を執ることが多かった中で、星野仙一は水原を特集した番組内で「水原のオヤジだから、ああ言うブロックサインを送るポーズは絵になった」と語っている。

監督就任以来、彼の背番号は「30」であった時期が長かったが、東映の監督時代最後の年は「81」を、中日の監督時代最初の2年間は「68」に変更した。中日の監督時代には三塁コーチを専属のコーチに一任していたが、最後の年には再び「30」に背番号を戻し、最終試合で東映の監督時代以来、中日では初めて三塁コーチに立った。

浪華商業高等学校で監督を歴任した中島春雄とは、シベリア抑留時代に捕虜収容所で一緒になった関係である。戦後、水原は同校の強打者だった坂崎一彦を獲得した。また、坂崎の後輩である張本勲を高校中退させて巨人にスカウトしようとしたエピソードがあるが、張本は兄の「プロにはいつでも入れるが、高校は卒業していた方が良い」という説得により高校を卒業後、東映に入団した。その後、水原の東映監督就任で二人は同じチームに在籍することになる。さらに20年余りを経て、水原が評論家時代には、張本がトレードで巨人に移籍している。ちなみに、張本を放出した当時の日本ハム(東映の後身)の球団代表は三原脩だった。三原は当時のオーナー大社義規と共に、水原時代に入団した選手を中心とした主力選手(他に大杉勝男・白仁天・大下剛史などがいる)の放出に動いていた。加えて、張本の場合は自身も移籍を希望していたという事情もあったとされる。

4. 後期人生と野球界への遺産

4.1. 野球解説者・評論家としての活動

監督引退後の水原は、1968年、そして中日ドラゴンズ監督退任後の1972年以降は、東京放送(TBSテレビ・TBSラジオ)専属の野球解説者として活動した。また、1968年にはスポーツニッポンの野球評論家、1972年以降は日刊スポーツの野球評論家も務め、野球界に対する鋭い分析や批評を行った。

1978年10月には、テレビ朝日のニュース番組で優勝を逃した巨人について「敗因は長嶋茂雄の指揮棒にミスがある。今年の長嶋の野球を見ていると彼は『野球を知らないのではないか』との考えがする」と発言し、それまでタブー視されていた長嶋への批判を初めて行ったことで大きな話題を呼んだ。

4.2. 野球殿堂入りと最期

水原茂は、その多大な功績が認められ、1977年に野球殿堂入りを果たした。晩年、1982年1月26日には、その年に発足する韓国プロ野球への助言のため、長嶋茂雄、張本勲と共に韓国を訪問した。しかし、同年2月頃に吐血して入院し、同年3月26日、肝不全のため東京都新宿区の東京女子医科大学病院で死去した。享年73歳。

彼の葬儀は、1947年に腸チフスで現役中に急逝し、背番号「4」が永久欠番となった黒沢俊夫に次ぐ、史上2人目の読売巨人軍の球団葬として執り行われた。彼の墓所は横浜市鶴見区にある總持寺に建立された。

4.3. 影響力と評価

水原茂は、日本プロ野球において選手としても監督としても、その指導哲学やプレースタイル、そして人間的な魅力で後世に多大な影響を与えた。

選手としては、主に三塁手としてプレーし、深い守備位置からの幅広い守備範囲を誇った。また、強い肩と手首を活かした正確で早い送球で、深く守っていても一塁で打者走者を刺すことができた。三塁前に転がる緩いゴロを前進して素手で掴み、そのままアンダースローで一塁へ投げ、間一髪で打者走者をアウトにするプレーも得意とした。これは、高松商業時代に当時の慶應義塾大学野球部の監督だった腰本寿の指導を受けたり、アメリカ遠征で現地の選手が三塁線のボテボテのゴロを素手で掴むのを見て採り入れたとされる。打撃においては、手首の強さが特徴で、腰で打つというよりは手で打つスタイルだったと言われている。

監督としては、その強烈なリーダーシップと勝利への執念で知られた。特に若手選手の育成に力を注ぎ、彼らの才能を開花させた手腕は高く評価されている。巨人の「第二期黄金時代」を築き、東映を球団初の日本一に導いた実績は、彼のチーム作りの哲学と采配の妙を示すものである。また、野球の戦術面においても、アメリカメジャーリーグからワンポイントリリーフやブロックサインの概念を日本に初めて持ち込んだ人物の一人とも言われている。

その指導は厳しく、時には「血もない涙もない監督」と評されることもあったが、選手たちはその厳しさの中に愛情とプロとしての教えを見出していた。彼の言葉は多くの選手たちの心に残り、プロ野球選手としての精神を教えてくれたと語られている。水原の指導法、選手育成哲学、そして日本プロ野球界への全体的な貢献は、彼を日本野球史における最も偉大な「名将」の一人として位置づけている。

5. 詳細情報

5.1. 年度別打撃成績

| 年度 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1936年 | 昭和11年 | rowspan="10" style="text-align:center;" | 巨人 | 16 | 66 | 62 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 1 | -- | 1 | -- | 3 | -- | 0 | 7 | -- | .226 | .262 | .258 | .520 | |||

| 1937年 | 昭和12年 | style="text-align:center;" | 56 | 260 | 218 | 32 | 55 | 11 | 2 | 1 | 73 | 18 | 17 | -- | 5 | -- | 33 | -- | 4 | 14 | -- | .252 | .361 | .335 | .696 | |||

| 1937年 | 昭和12年 | style="text-align:center;" | 48 | 221 | 176 | 39 | 51 | 10 | 4 | 3 | 78 | 31 | 12 | -- | 5 | -- | 38 | -- | 1 | 7 | -- | .290 | .419 | .443 | .862 | |||

| 1938年 | 昭和13年 | 34 | 149 | 120 | 19 | 24 | 4 | 0 | 0 | 28 | 13 | 5 | -- | 2 | -- | 23 | -- | 4 | 6 | -- | .200 | .347 | .233 | .580 | |||

| 1938年 | 昭和13年 | 29 | 110 | 91 | 14 | 22 | 3 | 1 | 2 | 33 | 9 | 2 | -- | 1 | -- | 18 | -- | 0 | 8 | -- | .242 | .367 | .363 | .730 | |||

| 1939年 | 昭和14年 | style="text-align:center;" | 96 | 446 | 358 | 61 | 86 | 13 | 3 | 2 | 111 | 40 | 15 | -- | 4 | 2 | 78 | -- | 3 | 26 | -- | .240 | .380 | .310 | .690 | |||

| 1940年 | 昭和15年 | 86 | 384 | 332 | 42 | 79 | 9 | 3 | 1 | 97 | 22 | 9 | -- | 6 | 1 | 43 | -- | 2 | 16 | -- | .238 | .329 | .292 | .621 | |||

| 1941年 | 昭和16年 | style="text-align:center;" | 86 | 415 | 340 | 44 | 86 | 11 | 1 | 3 | 108 | 27 | 6 | -- | 1 | -- | 71 | -- | 3 | 13 | -- | .253 | .386 | .318 | .704 | |||

| 1942年 | 昭和17年 | 65 | 298 | 258 | 32 | 58 | 10 | 2 | 0 | 72 | 16 | 2 | 3 | 2 | -- | 38 | -- | 0 | 8 | -- | .225 | .324 | .279 | .603 | |||

| 1950年 | 昭和25年 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | -- | 0 | 1 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | |||

| 通算:8年 | 523 | 2355 | 1960 | 287 | 476 | 73 | 16 | 12 | 617 | 184 | 69 | 3 | 27 | 3 | 346 | -- | 17 | 106 | 0 | .243 | .361 | .315 | .676 | ||

- 各年度の太字はリーグ最高

5.2. 年度別投手成績

| 年度 | チーム | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 勝率 | 打者 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 敬遠 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | 防御率 | WHIP | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1938年 | 昭和13年 | rowspan="2" style="text-align:center;" | 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | ---- | 11 | 2.0 | 3 | 0 | 3 | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.00 | 3.00 | |||

| 1938年 | 昭和13年 | 11 | 11 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | -- | -- | .800 | 327 | 82.0 | 46 | 4 | 37 | -- | 2 | 44 | 0 | 0 | 25 | 16 | 1.76 | 1.01 | |||

| 通算:1年 | 12 | 11 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | -- | -- | .800 | 338 | 84.0 | 49 | 4 | 40 | -- | 2 | 45 | 0 | 0 | 29 | 20 | 2.14 | 1.06 | ||

5.3. 年度別監督成績

| 年度 | チーム | 背番号 | 順位 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ゲーム差 | チーム 本塁打 | チーム 打率 | チーム 防御率 | 年齢 |

|---|---|---|---|---|---|

| 昭和25年 | rowspan="11" style="text-align:center;" | 巨人 | rowspan="17" style="text-align:center;" | 30 | 3位 | 140 | 82 | 54 | 4 | .603 | 17.5 | 126 | .268 | 2.90 | 41歳 | |||||

| 昭和26年 | style="text-align:center;" | 1位 | 114 | 79 | 29 | 6 | .731 | - | 92 | .291 | 2.62 | 42歳 | |||||

| 昭和27年 | style="text-align:center;" | 1位 | 120 | 83 | 37 | 0 | .692 | - | 77 | .292 | 2.45 | 43歳 | |||||

| 昭和28年 | style="text-align:center;" | 1位 | 125 | 87 | 37 | 1 | .702 | - | 80 | .283 | 2.48 | 44歳 | |||||

| 昭和29年 | 2位 | 130 | 82 | 47 | 1 | .636 | 5.5 | 88 | .271 | 2.38 | 45歳 | |||||

| 昭和30年 | style="text-align:center;" | 1位 | 130 | 92 | 37 | 1 | .713 | - | 84 | .266 | 1.75 | 46歳 | |||||

| 昭和31年 | 1位 | 130 | 82 | 44 | 4 | .646 | - | 100 | .258 | 2.08 | 47歳 | |||||

| 昭和32年 | 1位 | 130 | 74 | 53 | 3 | .581 | - | 93 | .241 | 2.39 | 48歳 | |||||

| 昭和33年 | 1位 | 130 | 77 | 52 | 1 | .596 | - | 101 | .253 | 2.37 | 49歳 | |||||

| 昭和34年 | 1位 | 130 | 77 | 48 | 5 | .612 | - | 117 | .245 | 2.54 | 50歳 | |||||

| 昭和35年 | 2位 | 130 | 66 | 61 | 3 | .519 | 4.5 | 106 | .229 | 3.09 | 51歳 | |||||

| 昭和36年 | rowspan="7" style="text-align:center;" | 東映 | 2位 | 140 | 83 | 52 | 5 | .611 | 2.5 | 108 | .264 | 2.39 | 52歳 | |||||

| 昭和37年 | style="text-align:center;" | 1位 | 133 | 78 | 52 | 3 | .600 | - | 85 | .252 | 2.42 | 53歳 | |||||

| 昭和38年 | 3位 | 150 | 76 | 71 | 3 | .517 | 10.5 | 114 | .236 | 3.02 | 54歳 | |||||

| 昭和39年 | 3位 | 150 | 78 | 68 | 4 | .534 | 5.5 | 100 | .250 | 2.95 | 55歳 | |||||

| 昭和40年 | 2位 | 140 | 76 | 61 | 3 | .555 | 12 | 107 | .240 | 2.88 | 56歳 | |||||

| 昭和41年 | 3位 | 136 | 70 | 60 | 6 | .538 | 9 | 91 | .256 | 2.75 | 57歳 | |||||

| 昭和42年 | style="text-align:center;" | 81 | 3位 | 134 | 65 | 65 | 4 | .500 | 10 | 97 | .260 | 3.19 | 58歳 | |||||

| 昭和44年 | rowspan="3" style="text-align:center;" | 中日 | rowspan="2" style="text-align:center;" | 68 | 4位 | 130 | 59 | 65 | 6 | .476 | 14 | 145 | .231 | 3.11 | 60歳 | |||||

| 昭和45年 | 5位 | 130 | 55 | 70 | 5 | .440 | 23.5 | 118 | .234 | 3.20 | 61歳 | |||||

| 昭和46年 | style="text-align:center;" | 30 | 2位 | 130 | 65 | 60 | 5 | .520 | 6.5 | 127 | .226 | 2.97 | 62歳 | |||||

| 通算:21年 | 1586 | 1123 | 73 | .585 | colspan="5" style="text-align: center;" | Aクラス19回、Bクラス2回 | ||||

- 順位の太字は日本一

- 1953年から1960年、1962年、1966年から1996年までは130試合制

- 1961年、1965年のみ140試合制

- 1963年から1964年までは150試合制

- 1960年、カメラマン暴行事件で謹慎したため、川上哲治が10月3日、5日が監督代行

5.4. 表彰

- 最優秀選手(MVP):1回(1942年)

- ベストナイン:1回(1940年)

- 野球殿堂競技者表彰(1977年)

5.5. 背番号

- 19(1936年 - 1942年)

- 50(1949年)

- 30(1950年 - 1966年、1971年)

- 81(1967年)

- 68(1969年 - 1970年)

5.6. 登録名

- 水原 茂(みずはら しげる、1936年 - 1954年、1960年 - 1971年)

- 水原 円裕(みずはら のぶしげ、1955年 - 1959年)