1. 概要

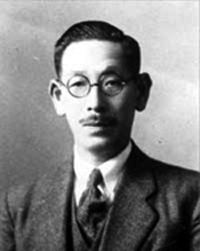

金田一京助(きんだいち きょうすけ)は、1882年から1971年にかけて活躍した日本の言語学者・民族学者である。特にアイヌ語研究の本格的な創始者として知られ、アイヌの叙事詩であるユーカラの記録と研究に生涯を捧げた。その業績は、日本語学および民族学の発展に多大な貢献をもたらした一方で、彼の研究手法やアイヌ同化政策に対する姿勢については、後世のアイヌ研究者や識者から多様な評価と批判が寄せられている。また、歌人石川啄木の親友としても知られている。彼の研究の集大成である『ユーカラの研究』は日本学士院恩賜賞を受賞し、晩年には文化勲章を受章した。

2. 生涯

金田一京助の生涯は、日本の近代化と学術の発展期と重なり、言語学、特にアイヌ語研究の第一人者としての地位を確立した。彼の人生は、学問への情熱と多くの個人的な苦難に彩られている。

2.1. 生い立ち

金田一京助は1882年(明治15年)5月5日、岩手県盛岡市の四ツ家町に、父・久米之助と母・ヤスの長男として生まれた。父が商用で京都に滞在中に生まれたため、「京助」と名付けられた。11人兄弟の長子で、姉1人、弟6人、妹3人がいた。金田一家は、京助の曽祖父である伊兵衛勝澄が米穀商として財を成し、大飢饉の際に蔵を開いて人々を飢えから救った功績により、南部藩の士分に取り立てられた名家であった。父の久米之助は農家出身で読み書き算盤や絵に長けた才気煥発な人物だったが、商売下手で失敗が続き、家計は苦しかった。しかし、伯父である金田一本家の当主・金田一勝定(ヤスの長兄)の経済的援助により、京助は生活苦を知らずに育った。彼の6人の弟も全員東京帝国大学に進学している。

幼少期の京助は、久米之助が寝かしつけの際に『源平盛衰記』や『平家物語』を語って聞かせた影響を受け、文学に親しんだ。やがて金田一本家の文庫蔵に通い、『三国志』『史記評林』『項羽本紀』などを耽読するようになった。

岩手県立盛岡尋常中学校(現在の岩手県立盛岡第一高等学校)に進学し、及川古志郎や野村胡堂と同窓生となった。中学時代、自宅のランプからの火災で手を怪我し、中指と薬指が曲がらなくなったため、得意だった絵の道を諦め、文学に一層熱中するようになった。島崎藤村の『若菜集』に影響を受け、「梅里花明」の筆名で文芸雑誌に歌を投稿し、校内では「金田一花明」と呼ばれた。1900年4月に創刊された文芸誌『明星』に、他の雑誌に投稿した歌が与謝野鉄幹によって転載されたことを機に、『明星』を発行する新詩社の社友となり、その後も短歌を発表した。1901年1月頃、及川古志郎を通じて「短歌を志す後輩」として石川啄木を紹介され、京助は手元にあった『明星』全号を啄木に貸し与えた。やがて、啄木とは短歌の回覧誌『白羊』を共同で制作した。1898年度(中学3年生)には全校で17人の特待生の一人に選ばれ、学業成績平均点は86点だった。

当時の京助は小柄で、柔道の練習では昼間の乱取りを避け、もっぱら朝稽古に参加していた。同じく朝稽古に来ていた2年上級の米内光政と柔道の稽古をするようになった。大柄な米内が小柄な京助の技に大きな音を立てて倒れる様子に、京助は実力差を理解していたため恐縮し、ばつの悪い思いをしたという。

2.2. 初期活動とアイヌ語研究への入室

前列右から小倉進平、伊波普猷、神田城太郎。中列右から保科孝一、八杉貞利、上田万年、藤岡勝二、新村出。後列右から橋本進吉、徳沢(徳沢健三?)、後藤朝太郎、金田一京助。

第二高等学校を経て1904年(明治37年)9月、東京帝国大学文科大学に入学するため上京した。新村出や上田万年の講義に惹かれ、言語学科に進学した。1年先輩には橋本進吉、小倉進平、伊波普猷がいた。小倉は朝鮮語、伊波は琉球語を研究していたが、アイヌ語には日本人研究者がほとんどおらず、イギリス人宣教師のジョン・バチェラーによってアイヌ語辞典が出版されている状況だった。上田万年教授から「アイヌ語研究は日本の学者の使命だ」と勧められ、東北出身の京助はアイヌ語を研究テーマに選んだ。

1906年(明治39年)、初めて北海道に渡り、アイヌ語の採集調査を行った。この調査は伯父・勝定が出した旅費70 JPYによって実現し、京助はこの経験を通じて研究への自信を深めた。翌1907年(明治40年)にはサハリンのオチョポッカで樺太アイヌ語の調査を行った。この時の、アイヌの子供たちを通じて樺太アイヌ語を教わったエピソードは、のちに随筆『心の小径』で広く知られることになった。旅費は勝定から100 JPY、上田教授から100 JPYの計200 JPYという大金が使われたが、40日間の滞在で文法や4000もの語彙の採集に成功した。帰路、京助は生活への心配という迷いを断ち切り、アイヌ語研究の道を進むことを決意した。調査報告書を上田教授に提出した10月には、すでに大学の卒業式は終わっていた。

1908年(明治41年)4月、海城中学校に国語教師として就職した。しかし、その月末には石川啄木が下宿「赤心館」に転がり込んできた。京助は啄木に金を貸し、2人分の家賃30 JPYも負担していたが、8月には家賃の支払いができなくなり、下宿のおかみに待ってもらうよう頼んだが断られた。憤慨した京助は、荷車2台分の蔵書を売り払って30 JPYを作り家賃を支払うと、9月初めに啄木と別の下宿「蓋平館」に引っ越した。10月、言語学科出身の京助には教員資格がないことが判明し、失職。恩師の金沢庄三郎の紹介で三省堂に就職し、同時に國學院大學の非常勤講師も務めることになった。啄木も翌年3月に東京朝日新聞社の校正係に採用され、上京してきた妻子と引っ越していった。

1909年(明治42年)、27歳の京助は20歳の林静江と結婚した。縁談を進めたのは啄木で、「文学士で大学講師で、国ではおじさんが盛岡の銀行頭取」と宣伝していた。京助は、結婚するなら故郷の女性ではなく、標準語を話す本郷あたり出身の女性を望んでおり、本郷出身の静江に心惹かれた。12月28日に結婚式を挙げ、箱根に新婚旅行に行った後、盛岡の勝定の家で披露宴を行った。しかし、東京育ちの静江は盛岡の生活に馴染めず、田舎嫌いになった。さらに、啄木がたびたび金を無心に来るため、静江はやりくりに頭を悩ませたが、京助は頓着しなかった。ついに静江は「自分と啄木のどっちが大切か」と問い、京助は啄木と距離を置くようになった。1910年に啄木の長男・真一が生後24日で死去した際、啄木は京助に葬儀のため喪服を借りたいと葉書を送ったが、京助は返書を出さず、会葬も香典も行わなかった。さらに直後に刊行された『一握の砂』では、扉の文章で名前を挙げて謝意を示され献呈本も送られたが、京助はまったく反応を示さなかった。1911年(明治44年)7月、病床にあった啄木は酷暑の中、杖をついて京助の自宅を訪問し、これが啄木の「最後の訪問」となった。

1912年(明治45年)1月には、長女・郁子が1歳を目前に死去し、これに対して啄木が出した悔やみの葉書が京助宛の最後の書簡となった。3月30日、啄木が重態であることを読売新聞の記事(土岐善麿が執筆)で知った京助は、予定していた花見を取りやめ、処女出版作『新言語学』(ヘンリ・スウィートの翻訳、6月刊行)の稿料の半分10 JPY(実際にはその日に稿料は受け取れず、自宅にあった金から「稿料の半分」として持ち出した)を持って駆けつけた。啄木と妻の節子は涙を流してその好意に感謝した。4月13日早朝、啄木が危篤となり、節子は人力車で京助を呼び寄せたが、まもなく啄木は意識を回復させて会話もしたため、「大丈夫」と安心した京助は國學院に出勤した。しかし、その直後に啄木は死去し、講義を終えて啄木宅に引き返した京助は、啄木の遺骸と対面することになった。啄木の葬儀を済ませてまもなく、実家から父危篤の報が入り、京助は帰郷した。

同年9月26日、父・久米之助が死去した。久米之助は事業の失敗で借金がかさみ、本家の養子である金田一国士に借金を肩代わりしてもらう代わりに家屋敷を取られ、一家は本家の長屋暮らしとなっていた。東京の病院に入院した久米之助を見舞った際、父から「おれはおまえに飯粒一つ食わせてもらったことはなかったぞ」と言われ、父の死後は金にならないアイヌ語研究をやめようかとも考えた。しかし、父を犠牲にした研究を生半可にするものか、と逆に気持ちを奮い立たせたという。9月には三省堂が倒産し、京助は再び失職した。

2.3. アイヌ語研究と主要業績

1912年(大正元年)10月、東京の上野公園で開催された拓殖博覧会で、京助は日本の少数民族の挨拶や日常語を教えるアルバイトをしながら、参加していた樺太アイヌたちから聞き取り調査を行った。この機会に、サハリンで採集したユーカラ「ハウキ」などに訳注をつけることができた。この博覧会で、日高のシウンコツ(紫雲古津)村の鍋沢コポアヌという女性に出会い、ユーカラの中でも長大な「虎杖丸の曲(クズネシリカ)」の存在と、それを語れる盲目のユーカラ名人・ワカルパについて教えられた。京助が上田万年に相談すると、上田はポケットマネーで旅費を出してくれた。

1913年(大正2年)7月、京助はワカルパを東京に呼び寄せた。約1か月の滞在中に、14篇の2万行に及ぶ詞曲と、10冊1000ページにもなる口述を筆録した。しかし、ワカルパの故郷でチフスが発生し、村人から祈祷を頼まれたワカルパは8月末に帰郷した。ワカルパは村人一人ひとりに祈祷を行った後チフスに倒れ、12月7日に亡くなった。京助が彼の死を知ったのは年明けのことだった。

一方、1912年には白瀬矗の南極探検に参加した樺太アイヌの山辺安之助(以前より京助と面識があった)が帰国した際に、山辺の口述する半生を筆記翻訳し、翌1913年に『あいぬ物語』のタイトルで博文館から刊行した(上下2分冊)。

1918年(大正7年)、北海道調査旅行中に金成マツ宅で知里幸恵と出会った。「ユーカラは値打ちのあるものなのか」と問う幸恵に、京助は貴重な文学だと熱っぽく説いた。アイヌ語と日本語に堪能な幸恵を女学校卒業後に東京に呼ぶことを考え、ノートを送ってユーカラのローマ字筆録を勧めた。幸恵は持病の心臓病が芳しくなかったものの、1922年(大正11年)5月に上京し、京助宅に寄寓した。幸恵のノートをもとに『アイヌ神謡集』出版の話が進んでいた。京助は今まで分からなかったアイヌ語の文法を幸恵に解説してもらい、「頭脳の良さ、語学の天才」「天使のような女性」と絶賛した。この頃、京助の妻・静江は生活苦や相次ぐ子供の死(後述の#家族を参照)から精神を病んでおり、四女の若葉を幸恵が世話することもあった。静江の姉が引き取って離婚させる話も出ていたが、京助は「とんでもない。私がもらったんだから」と一蹴し、妻に対する配慮が見られない面もあった。幸恵は『アイヌ神謡集』を書き上げ、9月18日、19歳3か月の短い生涯を閉じた。

1923年(大正12年)、京助はワカルパが「虎杖丸の曲」を途中までしか知らないので、ヌッキベツのユーカラ名人・黒川ツナレを訪ねるよう言い残していたことを受け、ツナレを訪れた。しかしツナレは危篤状態で床に伏しており、家族から面会を断られた。京助は何度も頼み込み、見舞いだけならと通された。ツナレと対面した京助がアイヌ語でツナレを称える挨拶をすると、ツナレは天井から吊るした帯につかまって体を起こし、「虎杖丸の曲」を語り始めた。行きつ戻りつしながらユーカラを語るツナレの元に村人が集まり、「そんなものをツナレのユーカラとして世に残しては恥ずかしい」と京助の筆を止めようとしたが、ツナレは手を振って書き残してくれと頼んだ。この時、ツナレによってワカルパの「虎杖丸の曲」が途中ではなく完結していたことが判明したが、京助の強引な手法はのちに厳しく批判されることとなった。

2.4. 研究の集大成

1931年(昭和6年)、京助畢生の大著『ユーカラの研究:アイヌ叙事詩』I・IIが刊行された。京助の晩年の随筆『私の歩いてきた道』では、「岡書院の岡茂雄に再三頼まれ、昭和5年執筆、6年出版、7年恩賜賞を受賞した」と回想している。しかし、岡が晩年に記した回顧録『本屋風情』所収の「『アイヌ叙事詩ユーカラの研究』生誕実録」では異なる事情が書かれている。最初、京助はこれまでのユーカラ研究を欧文の博士論文として東京帝国大学へ提出したが、審査の適任者を欠いたまま大学附属図書館に置かれているうち、関東大震災で焼失した。これを惜しんだ柳田國男は、懇意にしていた岡茂雄に助力を依頼。岡は震災後バラックに住んでいた京助を訪ね、励ましと協力により、京助が邦文で新たに書き直すことになった。岡の斡旋により、渋沢敬三からは毎月50 JPY、出版の際には東洋文庫からも研究費が京助に届けられるなど、多方面からの支援があった。こうして2巻合わせて1458ページの大著が完成した。岡は前述の『本屋風情』の中で、京助が柳田や渋沢の配慮に触れず、あっさり書いたように流していることを「心底から残念に思っている」と記している。

1930年(昭和5年)、知里幸恵の弟である知里真志保が京助を頼って上京し、旧制一高に入学した。その後、東京帝国大学言語学科を卒業し、久保寺逸彦に次いで京助のアイヌ語研究の2番目の弟子となった。

1943年に刊行された『明解国語辞典』はベストセラーとなった。『辞書をつくる』の中で見坊豪紀は「京助先生のお名前を借りて世に行われている国語辞書は十指に余る。その多くは、先生のお人柄につけ入って単にお名前を利用としたに過ぎないものである」とし、「その中にあって、最後の一行までじっさいに目を通して責任を分かたれたのは『明解国語辞典』だけである」と書いている。しかし、この辞典はほぼ見坊の独力により編纂されたもので、当時まだ東京帝国大学大学院に在学中の院生の名で辞書を出すわけにもいかず、三省堂に見坊を紹介した京助の名を借りることにした。京助の長男で言語学者でもある金田一春彦によると、「金田一京助 編」と銘打った辞書は多いが、名前を貸しただけで、実際にはほとんど手がけていないものが多いという。

戦局が悪化する中、京助は日本の勝利を信じて疑わなかった。東京が空襲を受けるようになり、結婚して家を離れた長男の春彦は疎開を勧め、奥多摩の服部四郎が用意した部屋に静江と若葉、蔵書を預けた。幸い京助宅は空襲で焼けず、終戦後3人の生活が戻ったが、1949年(昭和24年)12月24日、若葉は玉川上水で自殺した。若葉は前年結婚していたが、体が弱く生きていく自信がなくなったと遺書を残して入水したという。

2.5. 晩年と逝去

戦後、三省堂は新しい教科書指定に合わせて国語の教科書を作成することになり、京助・春彦親子に執筆を依頼した。三省堂『中等国語 金田一京助編』、通称『中金』は発刊後から10数年にわたって採択数トップとなり、国語教科書の代表的な存在となった。

晩年の京助は、金成マツらが筆録したユーカラのノートの和訳注解の仕事に専念していた。これらは1959年(昭和34年)から『アイヌ叙事詩ユーカラ集』として刊行された(9巻の訳注中に死去)。

1969年(昭和44年)、春彦が購入した本郷のマンションに移り住んだ。1971年(昭和46年)8月ごろから床に伏すことが増え、11月7日朝に容態が悪化。11月14日午後8時30分、老衰による動脈硬化症と気管支肺炎のため永眠した。享年90(満89歳没)。11月15日に喜福寺で通夜、16日に密葬が行われた。23日には青山葬儀所で三省堂の社葬として告別式が行われた。葬儀委員長は亀井要社長が務め、高見三郎文部大臣や南原繁日本学士院院長などが弔辞を述べ、故人の功績を称えた。大学関係者、マスコミ、俳優、政治家などから多くの弔花が寄せられ、学者の葬儀としては異例の盛大なものとなった。

3. 人物と思想

金田一京助は、日本の学術界において多大な足跡を残した人物であり、その思想と行動は彼の研究対象であるアイヌ語とその文化、そして詩人石川啄木との関係に深く結びついている。彼の生涯は学問への献身と同時に、当時の社会状況や自身の内面的な葛藤を反映していた。

3.1. アイヌ語研究への視点

京助は生涯にわたり貧しい生活に耐えながら、アイヌ語の研究にその人生を捧げた。彼の孫である金田一秀穂は2014年に、「京助がいなければアイヌ語は残らなかったかもしれない」と語っている。当時の日本社会では、アイヌは和人よりも劣った民族であると教え込まれていたが、京助はアイヌの人々に「アイヌは偉大な民族だ」「あなた方の文化は、決して劣ったものなどではない」と真摯に接した。

一方で、彼の内面には研究への情熱と当時の学術的価値観との間の葛藤も存在した。彼は随筆「私の歩いてきた道」(日本図書センター、1997年)の中で、「しかしまた、それはそれとして、同学の人たちがみんな、りっぱな西洋文学へ入っていったり、西洋の哲学とか、日本の哲学とか、そういう高い思想をたどって、自分自身をつくりあげているとき、自分一人、野蛮人のそんなものをやっていたら、みんなからとり残されてしまうのではないか。考えてみると、ずいぶんそれも寂しい気がしました」と綴っている。また、「自分がひとり、未開人の世界へ後もどりをして、蒙昧な、低級文化の中にいつまでも、いつまでも、さまよつて暮らすのかと、さびしさが込み上げる」(「私の仕事」、1954年)とも記している。

このような記述は、アイヌ語研究が当時の日本の学術界において主流ではなかったこと、また当時の日本の社会においてアイヌ文化が「未開」「低級」と見なされていた現実を京助自身も認識し、その中で研究を進めることに複雑な感情を抱いていたことを示唆している。さらに、京助はアイヌがアイヌ語を捨て、帝国日本の言語である国語へと同化すべきだとも考えていた。安田敏朗は2008年の著書『金田一京助と日本語の近代』(平凡社新書)において、これらの京助のアイヌやアイヌ語に対する姿勢を批判的に取り上げている。

京助の門人だった知里真志保は後年、京助ら日本人のアイヌ語研究を厳しく批判した。京助自身も、知里の著書『アイヌ語辞典 植物篇』が朝日賞の候補になった際、冒頭で北海道大学の植物学者をやり玉に挙げていることを理由に推薦を断っている。これに対し知里は「先生は俺を嫉妬している」と周囲に漏らしたという。しかし、続編の『人間篇』では推薦文を書いている。真志保は1961年(昭和36年)52歳で死去したが、79歳だった京助は空路北海道まで駆け付けた。しかし、真志保の「死んだら知らせてほしい人」のメモの中に京助の名はなかったという。

また、昭和天皇にアイヌ語について進講することになった際、持ち時間は15分と決まっていたにも関わらず2時間近く話し続けてしまい、京助は天皇の前で大恥をかいたと落胆したという逸話が残っている。しかしながら、天皇は後日催された茶会の席で、「この間の話は面白かったよ」と労い、京助は「恐れ入りました」と発言したあと言葉が続かず、涙が止まらなくなったという。京助の逝去に際しては、天皇より祭粢料が下賜されている。

3.2. 石川啄木との関係

金田一京助と石川啄木は親友であったが、その関係は常に複雑さを伴っていた。啄木が死去した後、『ローマ字日記』を含む『石川啄木全集』刊行の際、京助は日記の中に啄木とともに浅草の娼妓と遊んだ記述があったため、「娘の結婚に差し支える」と言って収録に猛反対した。生前の啄木は京助に対し、没後に日記を託し、読んで焼いた方がよければ焼却する(そうでなければ焼かない)ことを3度にわたって伝えていた。しかし、啄木の葬儀直後に京助が父の危篤で東京を離れたこと(また、焼却を厳命された丸谷喜市も徴兵検査で不在となったこと)もあり、日記は啄木の妻・節子の手元で保管され、節子が函館で没する直前に宮崎郁雨に託され、その後函館図書館に寄託された。

それから20年以上が経過した1936年、改造社が日記の公刊を希望し、丸谷は京助と土岐善麿と協議の結果、日記の公刊(そのために日記を函館図書館から3人に分配)および、公刊後に「故人及び関係者一同の最も満足すべしと思われる方法」による処置を求める手紙を函館図書館長の岡田健蔵に送ったが、この要望は無視された。岡田健蔵は3年後の1939年にラジオ放送で「自分が生きている間は日記は公刊も焼却もしない」と宣言した。これを聞いた京助は、岡田の判断を「別段理由はないようである。あるものは愛蔵者共通の心理の支配だけである。しかし、それでよかろう。その気概があの日記を焼却から救っているのである」と、表向きは褒めながらも失望を示した。

岡田が1944年に死去し、戦後に石川正雄(啄木の長女・京子の夫)が日記の公刊を決断した際、京助にその内容の確認を求めた。京助は初めて日記を読み、自分に不利な内容の削除は公平を期するために可能な限り我慢したが、「あまりひどい」と感じた『ローマ字日記』の1箇所と、「今生きている人に道徳的に迷惑になる」と判断した1箇所の削除を求めた。しかし、石川正雄はそれらを削らずに出版した。京助は『石川啄木日記』3巻(世界評論社、1949年)に寄稿した「啄木日記の終わりに」の中で、日記を読んだ印象(懐かしさや記憶とのギャップなど)を記し、最後に「あんな苛烈な運命のもとに、運命を呪わず、病苦・貧困を超えて、新しい明日の理想を描いて、最後、眠くなって寝に就くような静かな大往生をして行く永遠の青年の、生々しい記録-啄木日誌の刊行は、そういう意味から、永久に尊ばるべきものを、現代文献に一つあたらしく加え得たと言ってよかろうと信じるものである」と結んだ。

京助は、啄木が最後に訪問してきた際の記憶から、啄木の晩年に「思想的転回」があったと主張していた。これに対して研究者の岩城之徳が資料を基に誤りであると批判し、京助は1961年に感情的な反駁を発表して岩城との間で論争となった。しかし、京助が論点を「啄木の思想的転回」ではなく「啄木の訪問」の有無としたことで岩城は論争を打ち切り、私信を送って誤解を解いたのち、1964年に京助が招待する形で面会して和解した。岩城はもともと京助の著書『石川啄木』に影響を受けて研究を志し、最初の私家版論文を京助に送って交友が始まった。京助は当初から岩城の実証的な研究を高く評価していた。面会の席で京助は「親子の争いのようなものですから気にしないように」と論争について水に流し、その後は岩城と以前と同様の親しい関係を持った。ただし、啄木の「思想的転回」説については岩城の主張が通説となっている。

3.3. その他の逸話

- 樺太アイヌ語採集にまつわる逸話**

1907年(明治40年)、樺太に渡った京助は、それまで学んでいた北海道アイヌ語が現地の人々に通じず、全く口を利いてもらえないため困り果てていた。偶然、遊んでいた子供たちの前で絵を描いたところ、興味を示した子供たちが樺太アイヌ語の単語を話してくれた。京助が覚えた単語を大人たちの前で使ってみたところ、みんな大いに喜び、それから京助に親しく言語を教えてくれるようになった。この逸話は1931年(昭和6年)の「片言をいうまで」(平凡社ライブラリー『ユーカラの人びと』所収)や、戦後の新制中学の国語教科書に載ったエッセイ「心の小径」で広く知られるようになった。しかし、弟子の知里真志保は「樺太アイヌは北海道に来たことがあるので、北海道のアイヌ語がまったく通じないとは考えられない」と指摘した。これに対し京助は「最初のうちは村人たちに警戒されて話してもらえなかっただけで、話が通じなかったとはどこにも書いていない」と弁明している。

- 標準語への見解**

京助は標準語制定に熱心であり、国語審議会では標準語部会の部会長を務めた。しかし、自身の発音についてはコンプレックスを抱いており、息子である春彦は京助が自分の発音を録音したテープを聞いて落胆したというエピソードを語っている。

- 義経北行説への批判**

東北地方の出身であるにもかかわらず、源義経北行説や義経=ジンギスカン説には否定的な立場をとっていた。青年時代に自宅を訪れ親交があったこの説の信奉者小谷部全一郎を、雑誌『中央史壇』で「小谷部説は主観的であり、歴史論文は客観的に論述されるべきものであるとし、この種の論文は『信仰』である」と厳しい論調で批判している。彼は御曹子島渡の説話が古く蝦夷地に渡っていたものを、後に和人がアイヌの伝承と誤解したものであり、オキクルミと義経を結びつけたのは比較的新しく、アイヌの古老の語りは和人を意識していると結論づけている。

4. 著作

金田一京助は、言語学、民族学、日本語研究の分野で多岐にわたる著作を発表し、その学術的貢献は広範である。

4.1. 単著

- 『北蝦夷古謡遺篇』甲寅叢書刊行所(1914年)

- 『アイヌの研究』内外書房(1925年)

- 『ユーカラの研究 アイヌ叙事詩』(全2巻)東洋文庫〈東洋文庫論叢 第14〉(1931年)

- 『国語音韻論』刀江書院(1932年)

- 『アイヌ文学』河出書房(1933年)

- 『言語研究』河出書房(1933年)

- 『石川啄木』文教閣(1934年)のち新編 角川文庫、講談社文芸文庫

- 『北の人』梓書房(1934年)のち角川文庫

- 『学窓随筆』人文書院(1936年)

- 『ゆうから』(随筆)章華社(1936年)

- 『採訪随筆』人文書院(1937年)

- 『国語史 -系統編-』刀江書院(1938年)

- 『国語の変遷』日本放送出版協会(1941年)ラジオ新書、のち創元文庫

- 『新国文法』東京武蔵野書院(1941年)

- 『国語研究』八雲書林(1942年)

- 『ユーカラ概説 アイヌ叙事詩』青磁社(1942年)

- 『言霊をめぐりて』八洲書房(1944年)

- 『国語の進路』京都印書館(1948年)

- 『国語の変遷』東光協会出版部(1948年)のち角川文庫、「日本語の変遷」講談社学術文庫

- 『新日本の国語のために』朝日新聞社(1948年)

- 『国語学入門』吉川弘文館(1949年)

- 『心の小径』(随筆)角川書店(1950年)

- 『言語学五十年』宝文館(1955年)

- 『日本の敬語』角川新書(1959年)、のち講談社学術文庫

- 金田一京助集 私たちはどう生きるか ポプラ社(1959年)

- 金田一京助選集 金田一博士喜寿記念 第1 (アイヌ語研究) 三省堂(1960年)

- 金田一京助選集 第2 (アイヌ文化志) 三省堂(1961年)

- 金田一京助選集 第3 (国語学論考) 三省堂(1962年)

- 金田一京助随筆選集 第1-3 三省堂(1964年)

- 『私の歩いて来た道 金田一京助自伝』講談社現代新書(1968年)

4.2. 共著・編著

- 『アイヌ語法概説』知里真志保共著 岩波書店(1936年)

- 『アイヌ芸術』第1-3巻 杉山寿栄男共著 第一青年社(1941年-1943年)

- 『アイヌ童話集』荒木田家寿共著 第一芸文社(1943年)のち講談社文庫、角川ソフィア文庫

- 『あいぬの昔話』荒木田家寿共著 晃文社(1948年)

- 『りくんべつの翁 アイヌ昔話』知里真志保共編 彰考書院(1948年)

- 『明解国語辞典』三省堂(1943年)

- 『辞海』三省堂(1952年)

- 『古今和歌集の解釈と文法』橘誠共著 明治書院(1954年)

- 『新選国語辞典』佐伯梅友共編 小学館(1959年)

- 『例解学習国語辞典』小学館(1965年)

- 『三省堂国語辞典』金田一春彦、柴田武、山田忠雄、見坊豪紀共編(1960年)

4.3. 翻訳

- 『新言語学』ヘンリ・スウィート 子文社(1912年)

- 『アイヌ聖典』世界聖典全集・世界文庫(1923年)

- 『アイヌラツクルの伝説 アイヌ神話』世界文庫刊行会(1924年)

- 『アイヌ叙事詩ユーカラ』岩波文庫(1936年)復刊1994ほか

- 『虎杖丸の曲 アイヌ叙事詩』青磁社(1944年)

- 『ユーカラ集 アイヌ叙事詩』第1-8 金成マツ筆録 訳注 三省堂(1959年-1968年)

4.4. 記念論集

- 『言語民俗論叢 金田一博士古稀記念』三省堂出版(1953年)

- 『金田一博士米寿記念論文集』三省堂(1971年)

4.5. 作詞活動

- 茨城県水戸市立第一中学校校歌(1952年)

- 東京都杉並区立高井戸中学校校歌(1957年)

- 静岡県焼津市立大村中学校校歌(1957年)

- 東京都豊多摩高等学校校歌(1951年)

- 東京都杉並区立東田小学校校歌(1951年)

- 岐阜県立多治見北高等学校校歌(1961年)

- 新潟県新潟市立藤見中学校校歌(作詞年不明)

5. 家族

金田一京助の家族は、彼の個人的な生活と学術的背景を形成する上で重要な存在であった。彼には多くの兄弟がいたが、子を多く失う悲劇も経験している。

- 妻**: 静江(旧姓 林)

- 長女**: 郁子(1911年生、翌年病没)

- 長男**: 春彦(言語学者)

- 次女**: 弥生(1915年生、同年病没)

- 三女**: 美穂(1916年生、翌年病没)

- 四女**: 若葉(1921年生、病弱を苦に28歳で玉川上水で入水自殺)

京助の子のうち、天寿を全うしたのは長男の春彦のみである。

また、京助の弟には日詰町議会議長を務めた平井直衛がいる。伯父には実業家の金田一勝定がおり、同じく実業家の金田一国士は勝定の女婿(京助の従姉妹の夫)にあたる。大映映画で美人女優として活躍した金田一敦子(1939年生)は国士の孫である。

6. 年譜

金田一京助の生涯とキャリアにおける重要な出来事を時系列に整理する。

- 1882年(明治15年) - 金田一久米之助・ヤス夫妻の長男として生まれる。

- 1888年(明治21年) - 盛岡第一尋常小学校(現・仁王小学校)入学。

- 1892年(明治25年) - 盛岡高等小学校(現・下橋中学校)入学。

- 1896年(明治29年) - 岩手県立盛岡中学校(現・盛岡第一高等学校)入学。

- 1901年(明治34年) - 第二高等学校(現・東北大学)入学。

- 1907年(明治40年) - 東京帝国大学文科大学言語学科卒業。卒業論文は「世界言語の助辞」。7月、単身樺太に渡り、樺太アイヌ語を調査。

- 1908年(明治41年) - 海城中学校に教師として赴任するが10月失職。石川啄木が上京。三省堂校正係、國學院大學講師となる。

- 1909年(明治42年) - 12月28日、林静江と結婚。

- 1912年(大正元年)- 上野の拓殖博覧会で紫雲古津の老女コポアヌに出会う。ユーカラやアイヌ語について質問。石川啄木死去。

- 1913年(大正2年)- 7月から8月末まで、コポアヌの推薦により盲目のユーカラ伝承者、紫雲古津のワカルパを東京に招聘。約1000頁のユーカラ「虎杖丸」をローマ字で筆録。ワカルパは年末に郷里で逝去した。

- 1915年(大正4年)- 秋、紫雲古津を訪ね老女たちの物語歌を採集、筆録。

- 1918年(大正7年) - ジョン・バチェラーの紹介で金成マツ宅を訪問、マツの母で「最後で最大のユーカラクル」モナシノウク、当時16歳の知里幸恵と相知る。

- 1922年(大正11年) - 國學院大學教授、のち名誉教授。

- 1923年(大正12年) - ワカルパに紹介されたヌッキベツの黒川ツナレを訪ね、「虎杖丸」を完全筆録。

- 1925年(大正14年) - 4月、岡倉由三郎の推薦により立教大学文学部教授に就任。

- 1926年(大正15年) - 大正大学専任講師(~1940年)。

- 1928年(昭和3年) - 東京帝国大学助教授。

- 1931年(昭和6年) - 『アイヌ叙事詩 ユーカラの研究』二冊刊行。

- 1932年(昭和7年) - 前年の『ユーカラの研究』で恩賜賞 (日本学士院)受賞。

- 1935年(昭和10年) - 文学博士号取得。論文は「ユーカラノ語法特ニソノ動詞ニ就テ」。東京大学将棋連盟(東京帝大、東京商大、早稲田大学、立教大学が参加)の結成時の会長をつとめる。

- 1940年(昭和15年) - NHK放送用語委員(~1962年)。

- 1941年(昭和16年) - 東京帝国大学教授(~1943年)。

- 1942年(昭和17年) - 勲四等授与。

- 1943年(昭和18年) - 東大退官。三省堂『明解国語辞典』刊行。

- 1948年(昭和23年) - 日本学士院会員。

- 1952年(昭和27年) - 国語審議会委員(~1958年)。

- 1954年(昭和29年) - 文化勲章受章。

- 1959年(昭和34年) - 盛岡市名誉市民第一号の称号を贈られる。

- 1967年(昭和42年) - 日本言語学会二代会長(~1970年)。

- 1971年(昭和46年) - 89歳にて死去。法名「寿徳院殿徹言花明大居士」。叙 従三位・勲一等 授 瑞宝章(戦前に受けていた従四位勲四等からの没時追陞)。

7. 評価と遺産

金田一京助の業績は、日本の言語学、特にアイヌ語研究において計り知れない影響を与えた一方で、その研究手法や時代背景から、後世において多角的な評価がなされている。彼の功績は学術界に留まらず、大衆文化にもその名が刻まれている。

7.1. 肯定的評価

金田一京助は、日本のアイヌ語研究の本格的な創始者としてその功績を高く評価されている。彼の孫である金田一秀穂が述べるように、「京助がいなければアイヌ語は残らなかったかもしれない」という言葉は、彼の研究がアイヌ語の保存にどれほど重要であったかを示している。彼は、ユーカラをはじめとするアイヌ語の口承文学を丹念に記録し、その文法や語彙を詳細に分析することで、消滅の危機にあった言語と文化の貴重な資料を残した。特に、長大なユーカラ「虎杖丸の曲」の筆録や、『アイヌ神謡集』の出版に尽力したことは、アイヌ文学を広く世に知らしめ、その価値を認識させる上で決定的な役割を果たした。

また、三省堂から刊行された『明解国語辞典』の編纂責任者としても知られ、この辞典は国語辞書のベストセラーとなった。戦後、彼と息子・金田一春彦が手掛けた三省堂の国語教科書『中等国語 金田一京助編』は、長きにわたり多くの学校で採用され、戦後日本の国語教育に大きな影響を与えた。これらの業績により、彼は日本学士院恩賜賞や文化勲章といった栄誉に輝き、その学術的貢献が広く認められた。

7.2. 批判と論争

金田一京助のアイヌ語研究は、その多大な貢献にもかかわらず、その手法や時代背景から批判の対象となることもあった。特に、第二次世界大戦後は、彼のアイヌに対する姿勢がアイヌ同化政策に協力的なものであったとして批判された。彼自身、アイヌ語を「野蛮な」「未開な」言語と形容し、アイヌが日本語に同化すべきだという考えを持っていたことが、後世の研究者やアイヌ民族の識者から問題視されている。安田敏朗の『金田一京助と日本語の近代』などがこの点を厳しく指摘している。

また、ユーカラの筆録においては、黒川ツナレから「虎杖丸の曲」を採集した際の強引な手法が批判されている。ツナレが危篤状態であったにもかかわらず、執拗な面会を要求し、体調の悪い名人に口述させたことは、研究倫理の観点から議論の対象となっている。

師弟関係にあった知里真志保との間にも、学術的な意見の相違や軋轢があったことが知られている。真志保は京助らのアイヌ語研究を批判し、京助が自身の著書推薦を断った際には「先生は俺を嫉妬している」と周囲に漏らしたとされている。京助自身はその後、真志保の別の著書に推薦文を書いているが、真志保の臨終の際には「死んだら知らせてほしい人」のリストに京助の名はなかった。

さらに、親友であった石川啄木の遺稿である『ローマ字日記』の公刊を巡る論争も、彼の人物像を多角的に捉える上で重要である。京助は日記に書かれた啄木の私的な生活、特に娼妓との交流に関する記述が、自身の家族や啄木の遺族に不利益をもたらすとして公刊に猛反対した。しかし、最終的には日記はそのままの形で公刊され、京助もその歴史的価値を認めるに至った。また、啄木の晩年に「思想的転回」があったとする京助の主張は、後年の研究者である岩城之徳との間で論争となり、最終的には岩城の説が通説となった。

7.3. 大衆文化への影響

金田一京助の名は、学術の世界だけでなく、大衆文化にも影響を与えている。横溝正史の推理小説に登場する名探偵・金田一耕助の名は、金田一京助の名がもとになっている。横溝が『本陣殺人事件』を執筆していたころ、同作に登場する新しい探偵の名には当初「菊田一◯◯」という名を考えていたが、岡山に疎開するまで横溝が住んでいた東京・吉祥寺の隣組にいた「金田一安三」から、「菊田一(きくたいち)」とよく似た「金田一(きんだいち)」へ変更した。

金田一安三が著名な言語学者・京助の実弟(電気工学者)だということを知ると、「京助(きょうすけ)」の方も拝借して「耕助(こうすけ)」とした。金田一春彦は、「金田」と読み間違えられることが多い「金田一」姓を有名にしてくれた横溝に、「千金を積んでもいい」と感謝している。金田一耕助以前の「金田一」姓は珍しい姓であり、春彦も苗字を「金田」と読み間違えられることが多く、特に召集されてからは軍の上官から不当に怒鳴られることもあったという。しかし、横溝作品の影響で「金田一」が誰でも読める普通の姓になったことで、それまでの名前に関する苦労がなくなったと述べている。

8. 受賞と栄誉

金田一京助は、その学術的貢献と功績により、数多くの賞と栄誉を受けた。

- 日本学士院恩賜賞(1932年)

- 文化勲章(1954年)

- 盛岡市名誉市民(1959年) - 盛岡市名誉市民第一号。2007年時点で唯一の盛岡市名誉市民。

- 勲四等(1942年)

- 従三位(1971年、没時追陞)

- 勲一等瑞宝章(1971年、没時追陞)