1. 概要

鈴木三重吉は、日本の近代児童文学の創始者の一人として知られ、「日本の児童文化運動の父」と称される。彼は、それまでの教訓的・啓蒙的色彩が強かった児童向け読み物に芸術性を導入し、口語による真に文学的な童話・童謡・児童劇の創作を提唱した。その活動の中心は、1918年に創刊し、終生主宰した児童文学雑誌『赤い鳥』である。この雑誌を通じて、芥川龍之介や有島武郎といった当時の文壇の第一人者を児童文学の分野に巻き込み、また坪田譲治や新美南吉といった若き才能を発掘・育成した。彼の児童の自由な精神と表現の尊重という理念は、大正期の児童教育界にも大きな影響を与えた。また、『古事記物語』のように、日本の古典を子供にも親しみやすい物語として再構築する試みも行った。

2. 生涯

鈴木三重吉は、幼少期から学生時代に文学的素養を培い、小説家として活動を開始したが、やがて児童文学へとその活躍の場を移した。

2.1. 幼少期から学生時代

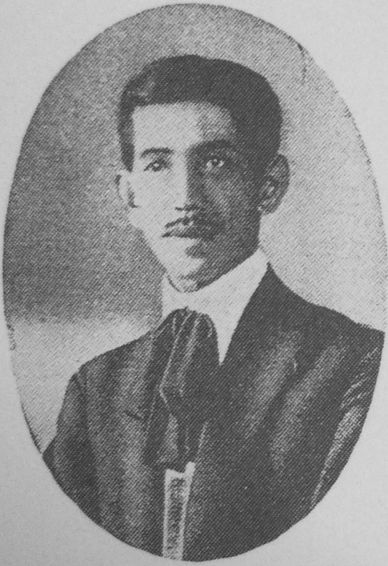

鈴木三重吉は、1882年9月29日、広島県広島市中区紙屋町(旧猿楽町、現在のエディオン広島本店本館がある地)に、父悦二と母ふさの三男として生まれた。

1889年に本川小学校に入学。9歳となる1891年には母ふさを亡くしている。1893年に第一高等小学校に入学し、1896年には広島県広島尋常中学校(現・広島県立広島国泰寺高等学校)へ進学した。中学時代から文筆活動に親しみ、15歳の時の1897年には、早くも『亡母を慕ふ』が雑誌「少年倶楽部」に、『天長節の記』が「小国民」に掲載された。この頃、「映山」の筆名で「新声」などの雑誌にも投稿しており、中学2年時には童話『あほう鳩』が「少年倶楽部」に入選している。

1901年、第三高等学校を経て、東京帝国大学文科大学英文学科に入学し、当時の文豪夏目漱石の講義を受ける機会を得た。1905年には23歳で神経衰弱を患い、大学を休学して広島県能美島(旧佐伯郡能美島)で静養。この時期に後の代表作の一つとなる小説『千鳥』の題材を得た。1906年3月に『千鳥』を完成させ、師である夏目漱石に原稿を送ったところ、漱石の推薦により高浜虚子のもとに送られ、雑誌「ホトトギス」5月号に掲載された。これを機に、鈴木は漱石門下の一員としてその中心的な役割を担うこととなる。

2.2. 初期文筆活動と小説家としての模索

1906年4月から7月にかけて、鈴木三重吉は広島市内の私立中学で講師を務めた。同年夏には親友の加計正文を訪ね、広島県加計町吉水園で過ごし、この経験が小説『山彦』の題材となった。同年9月には上京して大学に復学し、漱石門下として漱石宅での「木曜会」に定期的に参加するようになった。この交流を通じて、高浜虚子、森田草平、寺田寅彦、小宮豊隆ら当時の著名な文人たちと親交を深めていった。1907年1月には『山彦』が「ホトトギス」1月号に掲載され、同年4月には初の著書となる『千代紙』を俳書堂から出版した。

1908年7月、東京帝国大学文科大学文学科を卒業した。同年には父悦二が死去している。同年10月には成田中学校の教頭として赴任し、英語を担当した。1910年3月からは、「国民新聞」において長編小説『小鳥の巣』の連載を開始した。

1911年、29歳で成田中学校を退職して上京し、海城中学校の講師となった。同年5月にはふぢと結婚し、その後は『返らぬ日』、『お三津さん』など活発な創作活動を展開し、次々と作品を雑誌に発表した。1913年4月には中央大学の講師も務めるようになった。同年7月から「国民新聞」に長編小説『桑の実』を連載し、翌年1月に春陽堂から出版され、小説家としての評価を確立した。1915年3月からは『三重吉全作集』(全13巻)の刊行を開始し、同年4月には「中央公論」へ『八の馬鹿』を発表した。しかし、これらの成功にもかかわらず、鈴木は自身の小説家としての限界と行き詰まりを自覚し、この1915年を最後に小説の筆を折ることになる。

2.3. 児童文学への転身

1916年、34歳となった鈴木三重吉は、河上らくとの間に長女すずを授かった。この娘の誕生が、彼の文学活動に大きな転機をもたらすことになる。娘のために創作した童話集『湖水の女』をきっかけに、彼は児童文学の世界に深く関わるようになった。同年7月には妻ふぢを亡くしている。

1917年4月からは『世界童話集』の刊行を開始した。この作品では清水良雄が装丁と挿絵を担当し、鈴木と清水の間で後に児童文芸誌『赤い鳥』へと続く親交が始まった。1918年1月には長男珊吉が誕生。同年6月、ついに児童文学史に名を刻むことになる雑誌『赤い鳥』(7月号)を創刊した。同年9月、彼は海城中学を辞職し、中央大学も休職して、本格的に児童文学雑誌『赤い鳥』の刊行と児童文学運動に全力を注ぎ始めた。

3. 『赤い鳥』と児童文学運動

鈴木三重吉の最も重要な業績は、児童文学雑誌『赤い鳥』の創刊とその後の活動を通じて、日本の児童文学界に大きな革新をもたらしたことである。彼はこの雑誌を拠点に、新しい児童文化運動を主導し、日本の子供たちの感性と表現力を育む基盤を築いた。

3.1. 創刊と理念

『赤い鳥』は、1918年6月(7月号)に創刊された。当時の日本の児童文学界は、子供たちに道徳や教訓を教え込むことを主眼とした読み物が多く、文学性や芸術性は軽視されがちであった。このような状況に対し、鈴木三重吉は、子供の自由な精神と感性を尊重し、芸術的に真に価値のある文学を子供たちに提供すべきだと考えた。

彼は、『赤い鳥』を通じて、以下の革新的な教育・文学理念を追求した。まず、「児童の自由な精神の尊重」を掲げ、子供たちを一方的に教え導くのではなく、彼らの内なる感性や創造性を引き出すことを目指した。次に、「口語による真の芸術性の探求」を重視し、それまでの文語体ではなく、子供たちが日常的に使う口語を用いることで、より自然で心に響く表現を追求した。また、学習においては「観察と経験に基づいた学習」の重要性を強調し、画一的な詰め込み教育ではなく、自ら見て、感じ、考える力を育むことを提唱した。鈴木は、これらの理念に基づき、児童文学を単なる教育の道具ではなく、芸術として高めることを目指した。

3.2. 主な寄稿作家と作品

鈴木三重吉は、『赤い鳥』の理念に賛同する文壇の著名作家たちに積極的に執筆を依頼した。創刊当初から泉鏡花、小山内薫、徳田秋声、高浜虚子、野上豊一郎、野上弥生子、小宮豊隆、有島生馬、芥川龍之介、北原白秋、島崎藤村、森鷗外、森田草平らが賛同し、1年後には小川未明、谷崎潤一郎、久米正雄、久保田万太郎、有島武郎、秋田雨雀、西條八十、佐藤春夫、菊池寛、三木露風、山田耕筰、成田為三、近衛秀麿らも加わった。

特に、芥川龍之介は童話「蜘蛛の糸」を、有島武郎は「一房の葡萄」を発表し、これらは日本の児童文学における不朽の名作として知られている。また、北原白秋らは芸術性の高い童謡を、小山内薫や久保田万太郎らは児童劇の優れた脚本を寄稿した。

『赤い鳥』は、すでに著名な作家だけでなく、若い才能の発掘にも力を入れた。後の童話作家の大家となる坪田譲治や新美南吉(「ごんぎつね」は新美が18歳の時の作品であり、『赤い鳥』に投稿されたものである)も、この雑誌を通じて世に出た作家たちである。その他、童謡作家の巽聖歌、童謡作曲家の成田為三や草川信、童画家の清水良雄なども『赤い鳥』で活躍した。

また、本誌には児童自身が作文や詩を投稿する欄が設けられ、鈴木自身や北原白秋、山本鼎らが選評を担当した。これは子供たちの自己表現を促す画期的な試みであり、児童尊重の教育運動が高まっていた当時の教育界に大きな反響を巻き起こした。

3.3. 影響と終刊

『赤い鳥』は、その創刊以来、日本の児童文学および児童教育界に極めて広範かつ肯定的な影響を与えた。それまでの教訓偏重の風潮を打ち破り、児童文学が芸術として確立される道を切り開いた功績は大きい。最盛期の購読者数は3万部を超えたと言われ、学校や地方の青年会などで回し読みされたことから、実際の読者数はさらに多かったと推測される。

鈴木三重吉が主宰した『赤い鳥』は、1918年6月の創刊から鈴木が死去する1936年まで、足かけ18年間、合計196冊が刊行され続けた。しかし、鈴木三重吉の死去に伴い、雑誌は1936年8月号をもって終刊となった。同年10月には、彼の業績を称える追悼号『赤い鳥 鈴木三重吉追悼号』が刊行されている。

4. 主要作品

鈴木三重吉は、小説家としての初期の活動から、児童文学への転身後、多くの作品を執筆し、また編纂した。

- 『千代紙』 俳書堂、1907年

- 『女と赤い鳥』 春陽堂、1911年

- 『おみつさん』 春陽堂、1912年

- 『返らぬ日』 春陽堂、1912年

- 『小鳥の巣』 春陽堂、1912年

- 『櫛』 春陽堂、1913年

- 『女鳩』 浜口書店、1913年

- 『桐の雨』 浜口書店、1913年

- 『桑の実』 春陽堂、1914年(1913年7月25日より国民新聞に連載)

- 『朝顔』 植竹書院、1914年

- 『赤い鳥』 春陽堂、1915年

- 『懺悔』 ゴリキイ(訳)、博文館、1915年

- 『三重吉全作集』 全13編、春陽堂、1915年 - 1916年

- 『古事記物語』 赤い鳥社、1920年(赤い鳥の本)

- 日本の古典『古事記』を子供にも分かりやすい物語風に現代語訳して、『赤い鳥』に連載された作品。田中千晶は「大正九年の発刊以来、昭和、平成を通じて数度にわたり刊行、増刷(中略)、長期間にわたって販売されつづけた作品」「口語訳として児童にも大人にも広範囲に受容された著名な作品である」と評価している。子供だけでなく、大人にも親しまれる口語訳の古事記物語として広く受容された。

- 『救護隊』 赤い鳥社、1921年(赤い鳥の本)

- 『アンデルセン童話集』 (訳)、アルス、1927年

- 『大震火災記』

- 『ぶくぶく長々火の目小僧』

- 『日本建国物語』 アルス、1930年

- 『現代日本文学全集 第42篇 鈴木三重吉集・森田草平集』 改造社、1930年

- 『千鳥』 岩波文庫、1935年

- 『綴方読本』(編)、中央公論社、1935年

- 『鈴木三重吉全集』 全6巻、岩波書店、1938年

- 『三重吉童話読本』 全10巻、明日香書房、1948年 - 1949年

- 『鈴木三重吉童話全集』 全9巻別巻1、文泉堂書店、1975年

- 『鈴木三重吉全集』 全6巻別巻1、岩波書店、1982年

5. 人物像と逸話

鈴木三重吉は、その文学的功績とは対照的に、個人的な側面では豪放で酒癖が悪く、文壇内での人間関係においては様々な逸話が残されている。

5.1. 性格的特質と人間関係

鈴木三重吉は、非常に酒豪として知られ、一晩に一升の酒を平らげるほどであったという。その酒癖の悪さは有名で、酔うと手が付けられないほどの激しい喧嘩に発展し、灰皿が飛び交うことも珍しくなかったと伝えられている。小説家里見弴の随筆には、里見が泉鏡花を「泉さん」と呼んだことに対し、三重吉が酒に酔って激しく叱責したという逸話が残されている。また、彼と親交のあった小島政二郎の著書『眼中の人』には、鈴木の酒癖の悪さや、小島が彼の作品の代作をしていた実態が描かれている。

鈴木三重吉と『赤い鳥』創刊からの盟友である北原白秋との間には、晩年に絶縁状態に至る確執があった。通説では酒の諍いが原因とされているが、鈴木が永島信吉に宛てた手紙には、北原白秋の原稿遅延が原因であったとする記述も残されている。絶縁に関する詳細は当時の関係者にも不明な点が多く、様々な憶測が飛び交ったが、行き違いが原因であった可能性も指摘されている。

一方で、鈴木は師である夏目漱石を深く敬愛し、漱石門下の一員として「木曜会」に参加し、高浜虚子、森田草平、寺田寅彦、小宮豊隆らとの親交を深め、多くの文学的刺激を得ていた。彼はまた、1921年10月には小泉はまと再婚している。

5.2. 思想と信念

鈴木三重吉は、その生涯を通じて、児童に対する深い敬意と、子供たちの自己表現や創造性を育むことに対する確固たる教育的信念を貫いた。彼は、『赤い鳥』の活動を通じて、子供たちの感性を「押しつける」のではなく「引き出す」ことの重要性を説いた。

彼は、1928年には乗馬による少年の精神教育を目的とした「騎道少年団」を設立するなど、子供たちの身体的・精神的な成長を多角的に支援しようと試みた。また、『赤い鳥』に子供たちの投稿欄を設け、彼らの自由な創作活動を奨励し、自ら選評に当たることで、子供たちの感性と表現力を育む場を提供した。これは、当時の日本の教育界において、児童尊重の思想が広まるきっかけの一つとなり、子供たちの主体性を重視する教育的試みとして大きな影響を与えた。

1935年には山梨県小淵沢で『綴方読本』の執筆にとりかかり、同年12月に刊行している。これは、子供たちの作文能力を伸ばすことを目的としたものであり、彼の教育的信念が凝縮された一冊である。

6. 死去

鈴木三重吉は、1935年10月頃から喘息のため病床に臥せるようになった。病状は次第に悪化し、1936年6月24日には東京帝国大学附属病院真鍋内科へ入院した。そして、同年6月27日午前6時30分、肺がんのため53歳で死去した。彼の戒名は「天真院啓迪日重居士」である。

同年6月29日には、西大久保の自宅で告別式が執り行われた。鈴木三重吉の死去は、彼が生涯を捧げた児童文学運動、特に『赤い鳥』の存続に直接的な影響を与えた。彼の死と共に、『赤い鳥』は同年8月号をもって終刊することとなった。同年10月には、彼の功績を偲び、『赤い鳥 鈴木三重吉追悼号』が刊行された。

7. 評価と後世への影響

鈴木三重吉は、日本の近代児童文学の確立と発展に不可欠な役割を果たした人物として、後世に多大な影響を与え続けている。

7.1. 児童文化の発展への貢献

鈴木三重吉は「日本の児童文化運動の父」として、その革新性と社会への肯定的な影響が高く評価されている。彼は、それまでの子供向け読み物が持っていた教訓偏重の傾向を打破し、芸術としての児童文学の価値を確立した。

『赤い鳥』の創刊と運営を通じて、口語による童話、童謡、児童劇といった新しい表現形式を開拓し、文学的な質を追求した。この試みは、日本の近代児童文学の基礎を築いただけでなく、子供たちの自由な感性と創造性を育む教育的試みとしても画期的であった。彼は、子供たちの作品を掲載する投稿欄を設け、彼ら自身の声を尊重し、表現する機会を与えた。これにより、子供たちの主体的な学びと成長を促し、大正期の教育界に「児童尊重」の気運を高めた。

また、坪田譲治や新美南吉といった才能ある童話作家、巽聖歌のような童謡作家、成田為三や草川信といった童謡作曲家、そして清水良雄のような童画家など、多くの新進気鋭の芸術家を世に送り出した功績も大きい。彼の活動は、日本の児童文学の芸術性向上と普及に決定的な役割を果たした。

7.2. 批評と議論

鈴木三重吉の功績が多大である一方で、彼の個人的な言動や活動の一部には批判的な見解や議論も存在した。特に、彼の激しい酒癖や、それによる人間関係の軋轢はよく知られており、里見弴や小島政二郎らの著作にもその様子が描かれている。小島政二郎が鈴木の作品の代作を行っていたという指摘もあり、当時の文壇における創作のあり方について議論の対象となることもあった。

また、北原白秋との間の絶縁を巡る確執も、彼の人間関係における複雑な側面を示している。酒の諍いという通説の他に、白秋の原稿遅延が原因であったとする鈴木自身の記述も残されており、その詳細は不明な点が多いものの、互いの行き違いが招いた悲劇として語られている。

これらの批評や議論は、彼の文学的業績とは別の、人間としての多面性や、当時の文壇の人間関係の複雑さを物語るものとして、後世に伝えられている。

8. 記念碑と顕彰

鈴木三重吉の功績を称え、後世に伝えるための顕彰活動や記念碑が各地に建立されている。

彼の出生地である広島県広島市中区紙屋町のエディオン広島本店東館の壁面には、彼の生誕を記念する碑が設置されている。

また、広島市の原爆ドームそばには、圓鍔勝三作の鈴木三重吉文学碑が建立されている。この碑には、「私は永久に夢を持つ / ただ年少時のごとく / ために悩むこと浅きのみ」という彼の言葉が刻まれており、彼の児童文学に対する深い思いが込められている。

鈴木三重吉の13回忌にあたる1948年には、「鈴木三重吉賞」が創設された。この賞は現在も継続されており、全国の子供たちの優れた作文や詩に贈られ、次世代の書き手を育む役割を果たしている。

鈴木家の菩提寺である広島市内の長遠寺には、鈴木家の墓があり、三重吉の遺骨もそこに納められている。13回忌の際に、鈴木家の墓のすぐ右隣に三重吉自身の墓碑が建立された。この墓碑に刻まれた「三重吉永眠の地 三重吉と濱の墓」の文字は、鈴木三重吉自身が生前に書き残したものである。