1. 概要

エンヘドゥアンナ(𒂗𒃶𒌌𒀭𒈾シュメール語、紀元前2285年頃 - 紀元前2250年頃)は、古代メソポタミアのシュメール都市ウルにおいて、月神ナンナ(アッカド語ではシン)の高祭司を務めた人物である。彼女はアッカド帝国の創始者であるサルゴン王の娘であり、世界史上で初めて名前が判明している著述家として広く知られている。

エンヘドゥアンナの生涯は、父サルゴンによるアッカドとシュメールの統合政策と深く結びついていた。彼女はウルの高祭司という重要な宗教的・政治的地位に任命され、シュメールとアッカドの宗教間のシンクレティズム(融合)に大きく貢献した。その後の反乱で一時追放されるも、詩作を通じて神々に助けを求め、最終的に職務に復帰した。

彼女に帰属する作品群、特に『イナンナ賛歌』(ニンメシャルラ)や『神殿賛歌集』は、シュメール文学史において画期的な意義を持つ。これらの作品は、初めて一人称の語りを取り入れ、個人的な感情や神との関係性を深く表現したことで、文学的な革新をもたらした。しかし、彼女がこれらの作品を実際に作曲または編集したかについては、現代のアッシリア学者間で活発な議論が続いている。

20世紀の考古学的再発見以来、エンヘドゥアンナは現代のフェミニズムやジェンダー研究において、女性の力と知性の象徴として再評価されてきた。彼女の著作は古代修辞学の初期の例としても分析されており、その文化的遺産は現代においても、水星のクレーターに彼女の名前が冠されるなど、多岐にわたる形で記念されている。

2. 生涯と背景

エンヘドゥアンナの生涯は、彼女の父であるアッカドのサルゴンによるメソポタミア統一の時代と密接に結びついている。彼女は、王女として政治的・宗教的に重要な役割を担い、その影響力は後の時代にまで及んだ。

2.1. 父サルゴンとアッカド帝国

エンヘドゥアンナの父は、アッカド帝国の創始者であるサルゴン王であった。サルゴンは紀元前2334年頃から紀元前2279年頃に在位し、自らを「アッカドの王、イナンナの監督者、キシュの王、アヌの聖別者、国土の王、エンリルの知事」と称した。彼はウルクを征服し、その支配者であるルガルザゲシをエンリルの門に連行した。さらにウルを征服し、ラガシュから海に至る地域を荒廃させ、最終的に少なくとも34の都市を征服した。

サルゴン王は、征服したウルにおいて、娘のエンヘドゥアンナを月神ナンナの重要な祭司職に任命することで、アッカド王朝とシュメールの伝統的な信仰の中心地であるウルとの結びつきを強化しようとしたと考えられている。この任命は、父のアッカド語を話すセム系民族の宗教とシュメール土着の宗教との間にシンクレティズムを築く上で役立ったとされている。

2.2. ウルの月神ナンナの高祭司

エンヘドゥアンナは、父サルゴンによってウルの月神ナンナ(シン)の「エン」(高祭司)に任命された。この役職は、王女が担う重要な政治的役割であり、王族の女性が務める伝統は、紀元前6世紀の新バビロニア末期まで続いた。エンヘドゥアンナは、この伝統の最古の例として知られている。

高祭司としてのエンヘドゥアンナは、ナンナの配偶神であるニンガルの化身として振る舞い、その行動に神聖な権威を与えられたと考えられている。彼女が仕えたウルのギパル(Giparu)と呼ばれる神殿複合体は考古学者によって広範に研究されているが、高祭司の具体的な職務内容については決定的な情報が不足している。

2.3. 名前の意味と象徴性

エンヘドゥアンナ(𒂗𒃶𒌌𒀭𒈾シュメール語)という名前は、シュメール語で「天において讃えられる主人(女主人)」、あるいは「アン(天空神)の飾りである主人(女主人)」を意味する。この名前は、彼女の神聖な地位と、天空神アンとの関連性を示唆している。

3. 活動と役割

エンヘドゥアンナは、高祭司として宗教的・政治的な多岐にわたる活動を行い、アッカド帝国の安定に貢献した。しかし、その地位は常に安泰であったわけではなく、反乱によって一時的に追放されるという経験もしている。

3.1. 宗教的および政治的役割

高祭司としてのエンヘドゥアンナは、シュメールとアッカドの宗教間の統合に重要な役割を果たした。彼女は、シュメールのイナンナ女神とアッカドのイシュタル女神が一体化する上で大きな役割を担ったとされている。彼女はエリドゥ、シッパル、エシュヌンナなど、シュメールとアッカド各地の神殿のために42の賛歌を作曲した。これらの賛歌は、各神殿とその神々を称えるものであり、土着のシュメール宗教とセム系の宗教との間のシンクレティズムを促進するのに役立ったと考えられている。

3.2. ルガルアネの反乱と追放

サルゴン王の孫である第4代アッカド王ナラム・シンの治世末期、アッカド中央政府に対して多くの旧都市国家が反乱を起こした。詩『ニンメシャルラ』(『イナンナ賛歌』)の記述から、エンヘドゥアンナの視点での出来事を再構築できる。ウル市ではルガルアネという人物が権力を握り、都市神ナンナの正当性を主張した。ルガルアネは、古バビロニア時代の文献にウルの王として言及されるルガル・アンナまたはルガル・アンネと同一人物である可能性が高い。

ルガルアネは、月神の妃であり高祭司であるエンヘドゥアンナに自身の権力掌握を承認するよう要求したようである。しかし、サルゴン朝の代表者であるエンヘドゥアンナはこれを拒否し、その結果、職務を停止され、ウル市から追放された。彼女はその後、ギルス市で避難所を見つけたことが、神殿E-ešdam-kuへの言及から示唆されている。この亡命中に、彼女は『ニンメシャルラ』を作曲した。この詩は、アッカド帝国の支援を求めて、女神イナンナ(サルゴン朝の守護女神であるイシュタルとしての)の介入を説得することを目的としていた。

3.3. 帰還と後の王朝

ナラム・シン王は、ルガルアネや他の王たちの反乱を鎮圧し、彼の治世の残りの期間、アッカドの中央権力を回復することに成功した。この後、エンヘドゥアンナはウルの職務に復帰したと考えられている。彼女の死後も、エンヘドゥアンナは重要な人物として記憶され続け、シュメール文化においては半神的な地位に達した可能性もある。王女がエン女神官になるという伝統は、彼女以降も紀元前6世紀の新バビロニア時代末期まで継続した。

4. 文学作品と業績

エンヘドゥアンナは、その著作を通じてメソポタミア文学に多大な影響を与えた。彼女の作品は、その内容の深さだけでなく、文学的な革新性においても特筆される。

4.1. シュメール文学における位置づけ

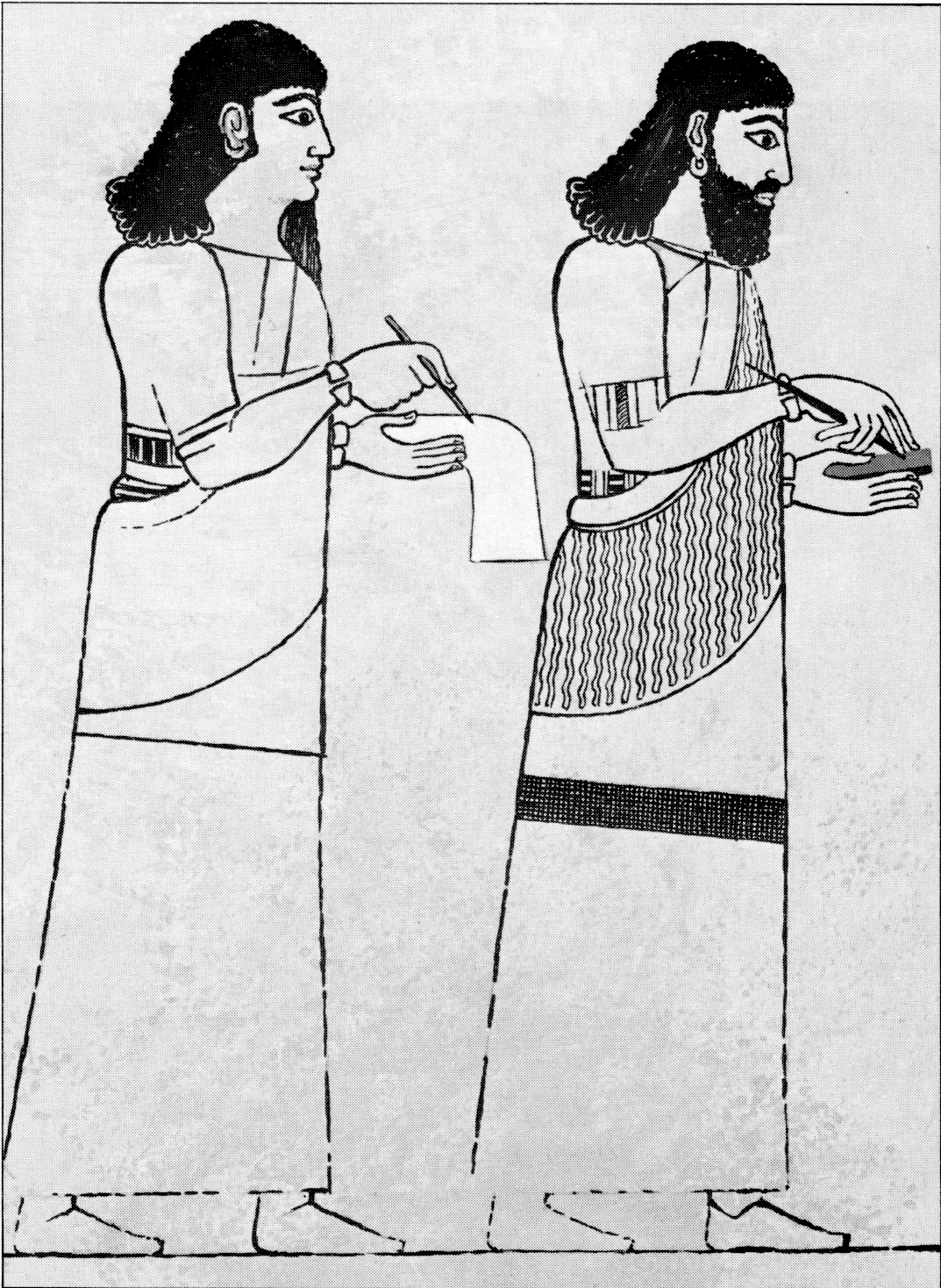

エンヘドゥアンナは、作者が判明している世界最古の人物として、その名を文学史に刻んでいる。当時はごく一部の書記や官僚しか読み書きができなかった時代であり、彼女は自身の母語であるアッカド語だけでなく、シュメール語でも執筆することができた。

彼女の詩は、神々の威厳と、神々に仕える自身の姿を描き、神と個人との関係性や、個人的な心情を綴っている。また、彼女は「わたくし」を語り手とする一人称の視点で文を書いた最古の人物であり、エンヘドゥアンナ以前にこのような形式の文書は発見されていない。

彼女の最も有名な詩である『ニンメシャルラ』(『イナンナ賛歌』)は、その冒頭の言葉から「すべての『メ』の女主人」を意味する『ニンメシャルラ』の名で呼ばれた。この詩は彼女の死後も神聖な文書として崇拝され、後のバビロニア時代にはエドゥブバ(「粘土板の家」と呼ばれる書記学校)で教材として用いられた。この詩を記した粘土板は100枚以上発見されており、後世にも広く知られていたことがうかがえる。

4.2. 主要な賛歌と詩

エンヘドゥアンナに帰属するとされる主要な作品は以下の通りである。

- 『神殿賛歌集』

- シュメールとアッカド各地の様々な神殿を称える42の賛歌からなる。ウルとニップルで発見された37枚の粘土板から再構築されており、そのほとんどはウル第三王朝時代や古バビロニア王国時代のものとされる。各賛歌は特定の神殿と、それに関連する神に捧げられている。

- この賛歌集は、シュメール土着の宗教とセム系の宗教との間のシンクレティズムを促進するのに役立った可能性がある。しかし、後のウル第三王朝の神格化された王シュルギの神殿に宛てられた賛歌9のような一部の詩は、エンヘドゥアンナやアッカド帝国の人物によって書かれたものではなく、このコレクションが時間とともに詩を追加された可能性を示している。

- この賛歌集の最初の英語翻訳は、オーケ・W・ショーベリによって行われた。彼は、作品の終わり近くにある2行の「奥付」が、彼女に作品の作曲を帰していると主張した。しかし、ジェレミー・ブラックは、ほとんどの写本において、この奥付に続く行が42番目の最終賛歌の行数を含んでいることから、先行する2行が42番目の賛歌の一部であると結論付けている。ブラックは、「せいぜい...(エンヘドゥアンナ)がコレクションの最終賛歌である賛歌42のみの作者または編集者であるという主張を受け入れるのが妥当かもしれない」と述べている。

- 『イナンナ賛歌』(ニンメシャルラ)

- 『ニンメシャルラ』(Nin me šaraシュメール語、「無数のメーの女主人」)は、女神イナンナへの154行の賛歌である。クラウス・ヴィルケによれば、このテキストは「シュメール文学の伝統に存在する最も難しいものの一つ」である。最初の完全版はウィリアム・W・ハローとJ・J・A・ファン・ダイクによって1968年に編集・解読された。その後、アネット・ツゴールによって1997年、2014年、2021年に新たな版が発表された。

- この作品は、ルガルアネの反乱とエンヘドゥアンナの追放に言及している。おそらくギルスでの亡命中に作曲されたこの詩は、女神イナンナに紛争への介入を促し、エンヘドゥアンナとサルゴン朝を支援させることを意図している。そのために、テキストは一つの神話を構築している。すなわち、神々の王であるアンが女神イナンナに神聖な力を授け、シュメールのすべての都市に対する彼の裁きを実行させ、彼女自身を国土の支配者とし、すべての神々の中で最も強力な存在にする。ウル市が彼女の支配に反抗すると、イナンナはウルとその都市神ナンナ(彼女の父)を通じて裁きを実行する。これによりイナンナは天地の女主人となり、元々上位の神々(アンとナンナ)に対してもその意志を強制する力を得て、ウルの破壊とルガルアネの没落をもたらす。

- 『イナンナ賛歌』(インニン・シャグルラ)

- 『インニン・シャグルラ』(in-nin ša-gur-raシュメール語、「偉大な心の女主人」または「勇敢な心の女主人」)と呼ばれるこのイナンナへの賛歌は、断片的な形でしか保存されていない。ジェレミー・ブラックらは、この作品が3つの部分から構成されていると概説している。最初の導入部(1-90行)はイナンナの「武術的能力」を強調し、長い中間部(91-218行)はイナンナへの直接の呼びかけであり、彼女の多くの肯定的および否定的な力と、他の神々に対する彼女の優位性を列挙している。そして、エンヘドゥアンナによって語られる結論部(219-274行)は非常に断片的な形で存在している。

- ブラックらは、結論部の断片的な性質から、エンヘドゥアンナがこの賛歌を作曲したのか、結論部が後に追加されたのか、あるいは古バビロニア時代に「彼女に帰属させたいという願望」から彼女の名前が詩に追加されたのかは不明であると推測している。彼らはまた、結論部が「解明できない歴史的出来事」に言及しているようにも見えると指摘している。この詩には、『イナンナとエビフ』で記述されている出来事への潜在的な言及も含まれており、これがジョーン・グッドニック・ヴェステンホルツに、その詩もエンヘドゥアンナによって書かれた可能性があると示唆するに至らせた。

- この作品の最初の英語翻訳は、オーケ・W・ショーベリによって1975年に行われた。

- 『イナンナとエビフ』

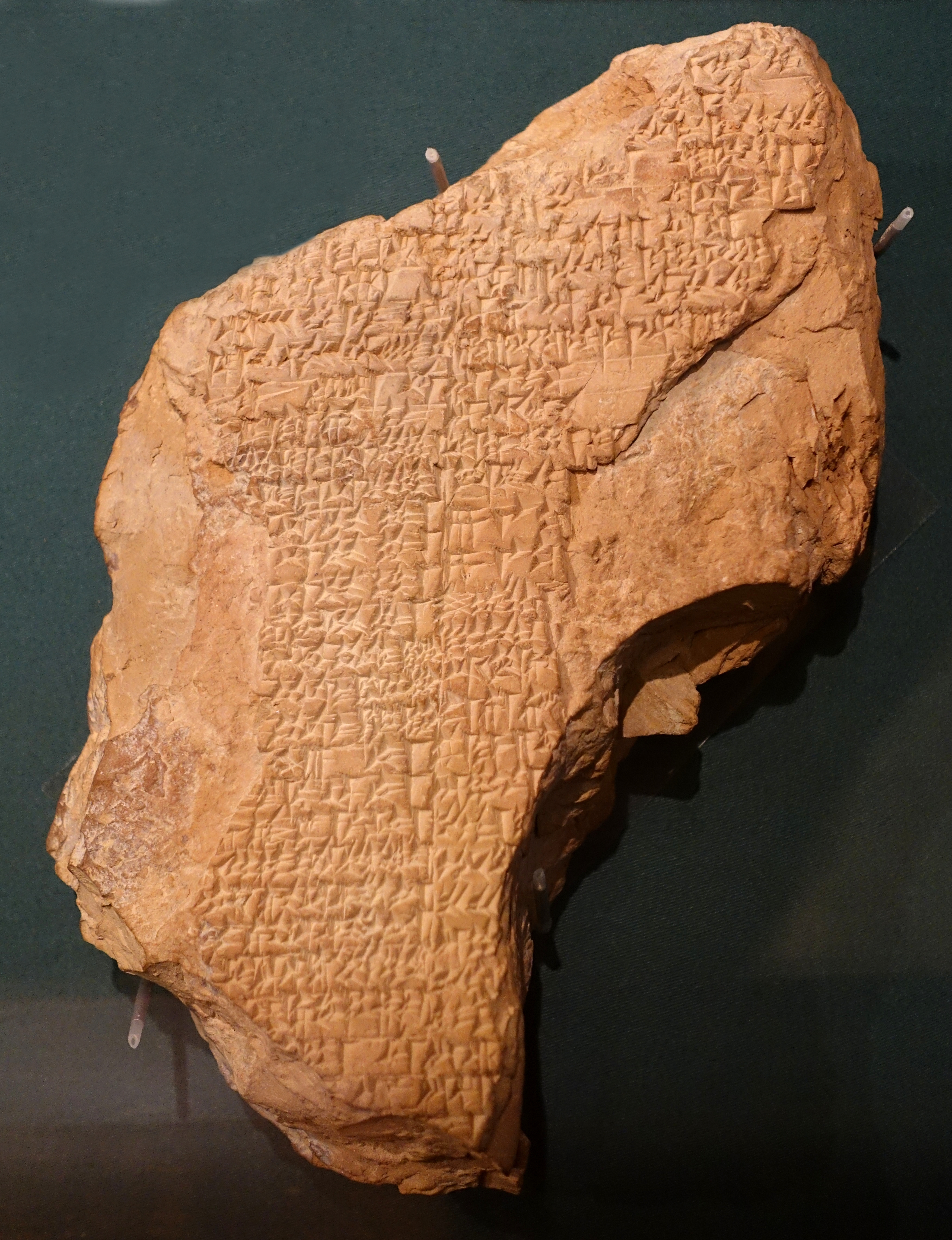

- 『イナンナとエビフ』(in-nin me-huš-aシュメール語)は、ブラックらによって「戦士モードのイナンナ」と特徴づけられている賛歌である。詩は「戦いの女主人」としてのイナンナへの賛歌(1-24行)で始まり、その後、イナンナ自身による一人称の語り(25-52行)に移行する。この部分で彼女は、自分に頭を下げようとしないエビフの山々に対して取りたい復讐について述べている。

女神イナンナとエビフ山との戦いを記述したシュメールの粘土板。 - その後、イナンナは天空神アンを訪ね、彼の助けを求めるが(53-111行)、アンはイナンナの復讐能力を疑う(112-130行)。これによりイナンナは激怒し、エビフを攻撃する(131-159行)。イナンナはその後、いかにしてエビフを打ち倒したかを語り(160-181行)、詩はイナンナへの賛美で終わる(182-184行)。

- 詩の中で打ち倒されるエビフの「反逆の地」は、現在のイラクにあるハムリン山脈と同定されている。ブラックらは、これらの地を「遊牧民の野蛮な部族の故郷であり、シュメール文学においては破壊と混沌の勢力として大きく登場し、時には『神の支配下に置かれる』必要がある」と説明している。

- 『ナンナ賛歌』

- ナンナに捧げられた2つの賛歌は、ヴェステンホルツによって『エンの地位就任に関するエキシュヌガルとナンナへの賛歌』(e ugim e-aシュメール語)と『エンヘドゥアンナの賛歌』(冒頭句は失われている)と名付けられている。後者の賛歌は非常に断片的な形でしか残っていない。

4.3. 文学的な革新

エンヘドゥアンナは、メソポタミア文学において画期的な革新をもたらした。彼女は、それ以前の文書には見られない「わたくし」という一人称の語りを取り入れ、個人的な感情や神との関係性を深く表現した。この一人称視点の採用は、後の文学に大きな影響を与え、個人の内面世界を描写する道を切り開いた。彼女の作品は、女性の識字率や文学創作の可能性についても問いを投げかけるものであった。

5. 考古学的証拠

エンヘドゥアンナの実在と彼女の活動は、考古学的な発見によって裏付けられている。特に、彼女の名前と地位を示すアラバスター製の円盤や印章は、その存在を証明する重要な証拠となっている。

5.1. アラバスター円盤の発見

1927年、イギリスの考古学者レナード・ウーリーは、ウルでの発掘調査の一環として、数個の破片に砕かれたアラバスター製の円盤を発見した。この円盤は後に復元された。円盤の裏面には、エンヘドゥアンナがナンナの妻であり、サルゴン王の娘であることが記されている。表面には、高祭司が礼拝する姿が描かれ、裸の男性像が献酒を行っていると解釈されている。アイリーン・ウィンターは、中央の人物の配置と細部への注意から、「彼女はエンヘドゥアンナであると同定された」と述べている。この円盤は、エンヘドゥアンナが居住していたギパルのイシン・ラルサ時代(紀元前2000年頃 - 紀元前1800年頃)の層で、エンアンナトゥンマという別の女性祭司の像と共に発見された。

5.2. 印章およびその他の遺物

ウルのギパルからは、エンヘドゥアンナの名前が刻まれた2つの印章が発掘されている。これらは彼女の従者に属しており、サルゴン時代にまで遡るものである。

また、彼女に帰属する作品である『イナンナ賛歌』と『イナンナとエビフ』は、古バビロニア王国時代(紀元前18世紀から17世紀)の高度な書記カリキュラムである「デカード」に含まれていたため、多数の写本が残されている。ジェレミー・ブラックらは、「おそらくエンヘドゥアンナは、父であるアッカドのサルゴンの王朝に対する継続的な魅力のために、書記文学の中で生き残った」と示唆している。エンヘドゥアンナの作品の写しは、ニップル、ウル、そしておそらくラガシュでも発見されており、王室の碑文と共に保管されていたことから、それらが王の碑文と同等の価値を持つ貴重なものと見なされていたことが示唆される。

6. 著述家としての真偽論争

エンヘドゥアンナに帰属する詩の作者であるか否かについては、学術界で重要な議論の対象となっている。

6.1. 著述家性肯定論

ウィリアム・W・ハローとオーケ・W・ショーベリは、エンヘドゥアンナに帰属する作品の作者であることを最初に明確に主張した学者である。ハローは、ミゲル・シビルの主張に応答し、エンヘドゥアンナに帰属するすべての作品の作者であることを維持しているだけでなく、アッシリア学全体における「過度の懐疑主義」を拒否している。彼は、「推論を制限するのではなく」、他の学者は「メソポタミアからの豊富な文献資料が、文明の無数の側面の起源と進化を追跡するための貴重な資源を提供する」と考えるべきだと指摘している。

6.2. 著述家性否定または保留論

ミゲル・シビルは、「エンヘドゥアンナ」という言葉が、サルゴン王の娘が保持していたエン祭司の地位を指すのであって、固有名詞ではない可能性を提起している。

ジェレミー・ブラックらは、イナンナとナンナの詩について、現存するすべての粘土板写本が、彼女が生きていたとされる時代から少なくとも6世紀後のものであり、儀式的な場所ではなく、エドゥブバのような書記の環境で発見されたと主張している。また、現存する資料には「古シュメール語の痕跡が見られないため、その推定される原形がどのようなものであったかを想定することは不可能である」と述べている。

ジョンズ・ホプキンス大学のアッシリア学教授であるポール・A・デルネロは、この議論を要約し、「この帰属は例外的であり、当時の匿名作者の慣行に反している。それは、歴史的現実を記録するためというよりも、これらの作品に、そうでなければ持っていたであろうよりもさらに大きな権威と重要性を与えるために役立ったことはほぼ確実である」と述べている。古バビロニア王国の書記たちは、権威を高めるために、サルゴン王朝の伝説的な物語の一部として、これらの作品を彼女に帰属させた可能性がある。

7. 遺産と影響

エンヘドゥアンナの業績は、後世の文学、宗教、文化に多大な影響を与えただけでなく、現代のフェミニズムや学術研究においても重要な再評価の対象となっている。

7.1. 文学、宗教、文化への影響

エンヘドゥアンナの作品は、シュメール文学、宗教、そして文化全体に永続的な影響を与えた。特に、彼女の詩はシュメールの女神イナンナとアッカドの女神イシュタルの同一性を確立する上で重要な役割を果たした。彼女の作品は非常に高く評価され、何世紀にもわたって伝えられた。

7.2. フェミニズムとジェンダー研究における再解釈

エンヘドゥアンナは、フェミニズムにおいて大きな注目を集めている。エレノア・ロブソンは、この現象を1970年代の第二波フェミニズム運動に起因すると考えている。1976年にサイラス・H・ゴードンの講義に出席した2年後、アメリカの人類学者マルタ・ワイグルは、1978年に「女性を言語芸術家として:エンヘドゥアンナの姉妹たちを取り戻す」という導入エッセイで、エンヘドゥアンナを「世界文学で最初に名前が判明した著者」として女性学の学者たちに紹介した。ロブソンは、この出版後、「エンヘドゥアンナのフェミニスト的イメージ...願望充足の人物として」が広まったと述べている。ロブソンは、エンヘドゥアンナがフェミニズムの「先駆的な女流詩人」としてではなく、紀元前18世紀の現存する作品から見ると、「彼女の父の政治的・宗教的道具」としての姿であると強調している。ロブソンはまた、「エンヘドゥアンナが何を考え、何をしたかを知る術」も「(エンヘドゥアンナが)書くことができたという証拠」も存在しないが、高祭司でありサルゴン王の娘として、エンヘドゥアンナは「おそらく当時の最も特権的な女性であった」と述べている。

1980年には、アリキ・バーンストーンとウィリス・バーンストーンが『ニンメシャルラ』のより親しみやすい(非学術的な)翻訳を『古代から現代までの女性詩人選集』に収録して出版した。1983年には、ダイアン・ウォルクシュタインとサミュエル・ノア・クレイマーが、シュメールの女神イナンナに関する古代の詩を集めた書籍『イナンナ:天と地の女王』に、エンヘドゥアンナの詩の英語翻訳を収録した。ウォルクシュタインの翻訳は標準的なものとなり、多くの他の出版物で使用された。研究者ベティ・デ・ション・ミーダーは、2001年にエンヘドゥアンナの作品を翻訳し、このテーマに関する2冊の本『イナンナ:最も大きな心の女主人』と『王女、女祭司、詩人:エンヘドゥアンナのシュメール神殿賛歌』を執筆した。

2014年の国際女性デーを記念して、ブリティッシュ・カウンシルはイラクのアルビールで開催された「ニニティ国際女性文学フェスティバル」に先立ちイベントを開催した。このイベントでは、「作家でニニティ参加者のレイチェル・ホームズが、偉大なシュメールの詩人エンヘドゥアンナから、フェスティバルに参加する現代の作家たちまで、5000年のフェミニズムを振り返るTEDトークを行った」。2017年には、ロンドンとオックスフォード大学の古代近東史教授であるエレノア・ロブソンが、エンヘドゥアンナを「あらゆる夢を叶える人物...魅力的で素晴らしいイメージ」と評した。

7.3. 修辞学および学術的評価

エンヘドゥアンナは、初期の修辞学理論家としても分析されている。ロベルタ・ビンクリーは、『イナンナ賛歌』の中に発明と古典的な説得の様式の証拠を見出している。ウィリアム・W・ハローは、ビンクリーの研究に基づいて、『イナンナ賛歌』、『イナンナとエビフ』、そして『イナンナ賛歌』のシーケンスを聖書のアモス書と比較し、これらを「メソポタミアにおける修辞学の誕生」の証拠と見なしている。ビンクリーは、エンヘドゥアンナが古代ギリシャの数千年前に「修辞学的に複雑な作品」を生み出したにもかかわらず、彼女の作品が性別と地理的要因のために修辞学においてあまり知られていないと主張している。

7.4. 現代的記念と再評価

エンヘドゥアンナは、現代においてもその文化的意義を称えられている。彼女は、科学テレビシリーズ『コスモス:時空の旅』の「不滅の者たち」のエピソードの主題となり、クリスティアン・アマンプールが声優を務めた。また、2018年の「スピリッツ・ポッドキャスト」のエピソードでも、女神イナンナに関する回に登場した。

2015年には、国際天文学連合が水星のクレーターの一つをエンヘドゥアンナにちなんで命名した。