1. 概要

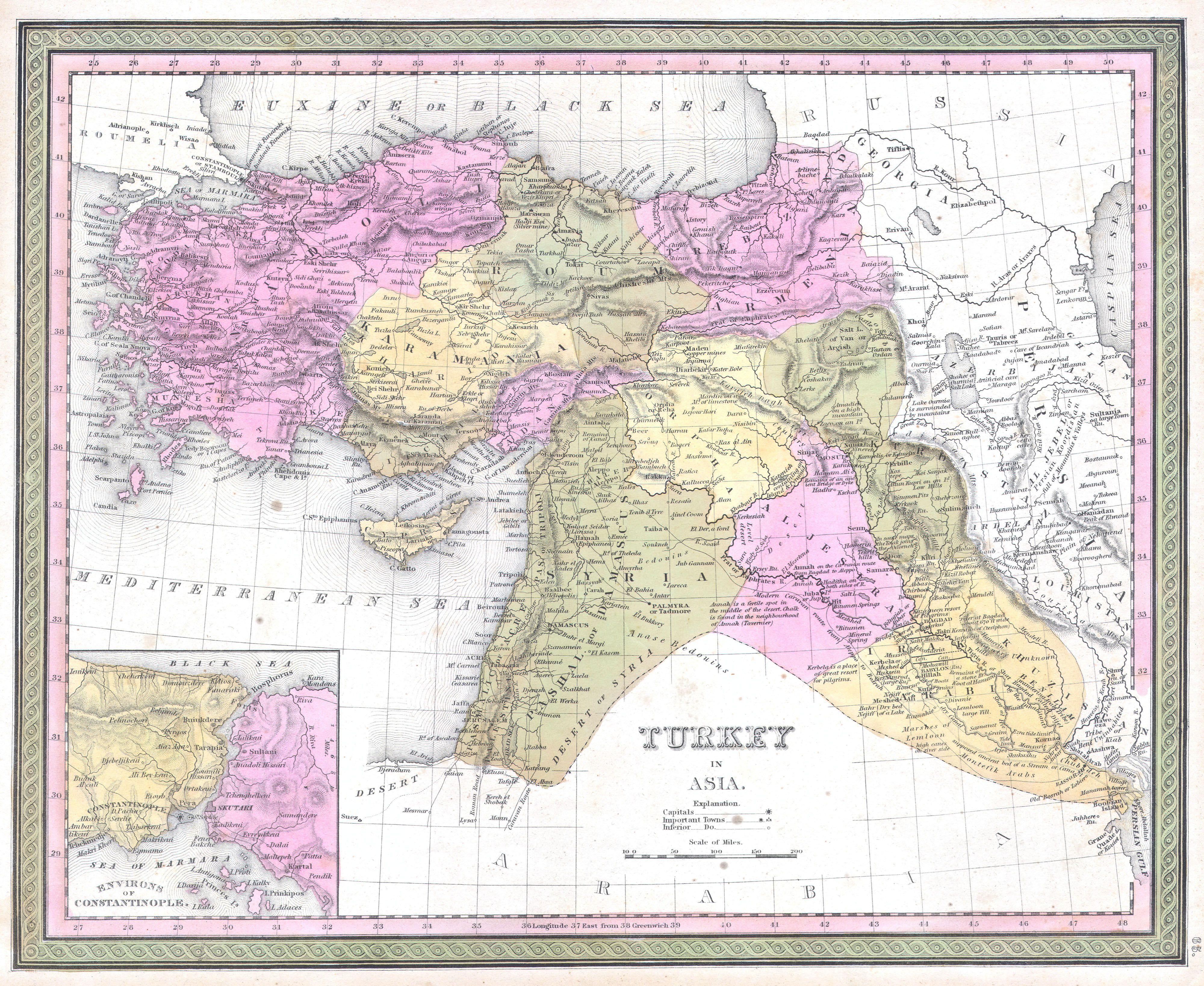

イラクは、西アジアに位置する連邦共和制国家である。国土は、チグリス川とユーフラテス川が流れるメソポタミア平原を中心に広がり、古代メソポタミア文明が栄えた地として知られる。北はトルコ、東はイラン、西はシリアとヨルダン、南はサウジアラビアとクウェートに接し、南東端はペルシア湾に面する。首都はバグダード。

イラクの歴史は古く、紀元前6千年紀には初期の都市、文明、帝国が興隆した。シュメール、アッカド、アッシリアなどがその代表であり、「文明の発祥地」として、筆記体系、数学、航海術、暦、占星術、車輪、法典などが発明された。イスラム化後、アッバース朝時代にはバグダードが首都となり、イスラーム黄金時代における世界の文化的・学術的中心地として栄えた。しかし、モンゴル帝国による侵攻や度重なる疫病、諸帝国の支配により長期的な衰退を経験した。

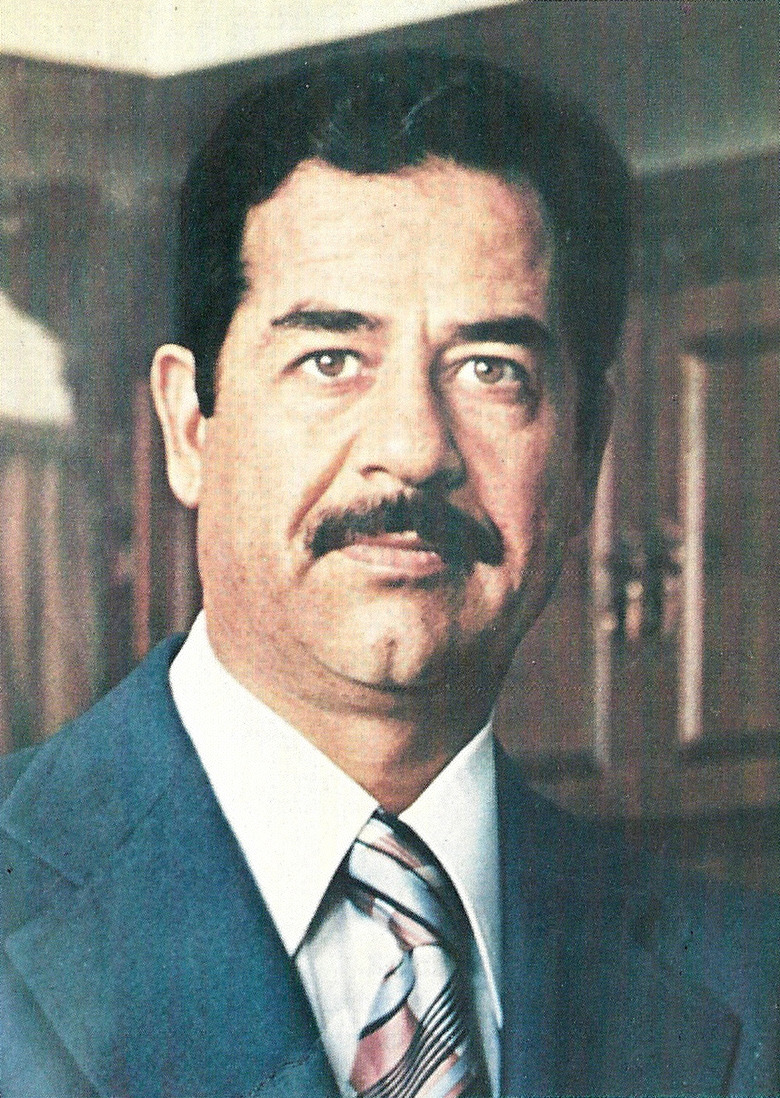

20世紀初頭にオスマン帝国からイギリスの委任統治領となり、1932年に王国として独立。1958年の7月14日革命で共和制へ移行したが、その後もクーデターが頻発し政情不安が続いた。1968年にはバアス党が権力を掌握し、1979年からはサッダーム・フセインによる独裁体制が敷かれた。この時代、イラクはイラン・イラク戦争(1980年-1988年)や湾岸戦争(1990年-1991年)を経験し、国内ではクルド人をはじめとする少数派への人権侵害や、国民生活に深刻な影響を与える国際的な経済制裁が行われた。

2003年のアメリカ主導によるイラク侵攻でサッダーム・フセイン政権は崩壊し、その後、連合国暫定当局(CPA)による統治を経て、2005年に新憲法が制定され、民主的な選挙による政府が樹立された。しかし、その後も国内の武装勢力や宗派間の対立、ISILの台頭などにより深刻な人道問題や治安の悪化が続いた。近年は、外国からの支援を受けながら国家再建が進められている。

イラクは多様な民族構成を持ち、主にアラブ人が多数を占めるが、クルド人、トルクメン人、アッシリア人なども居住する。公用語はアラビア語とクルド語。宗教はイスラム教が多数派で、特にシーア派とスンナ派に大別される。経済は石油に大きく依存しており、世界有数の原油埋蔵量を誇る。農業や観光業も潜在力を持つ。

2. 国名

イラクの正式名称は、アラビア語では جمهورية العراقジュムフーリーヤ・アル=イラークアラビア語、通称は العِرَاقアル=イラークアラビア語 である。クルド語では كۆماری عێراقコマーリー・エーラーククルド語、通称は عێراقエーラーククルド語 とされる。公式の英語表記は Republic of Iraq英語、通称は Iraq英語 である。日本語の表記は「イラク共和国」、通称「イラク」である。

「イラク」という国名の語源については複数の説がある。一説には、古代メソポタミアのシュメールの都市ウルクに由来するとされ、この場合、語源はシュメール語に遡る。別の説では、中期ペルシア語で「低地」を意味する erāgエラーグパフラヴィー語 から来ているとされる。また、アラビア語の民間語源としては、「深く根ざした、水利の良い、肥沃な」といった意味合いを持つ عرقアラクアラビア語 に由来するという解釈もある。これは、砂漠地帯のアラブ人にとって、川沿いの緑豊かな土地が与えた印象を反映している可能性がある。

中世には、現在のイラク南部に相当するメソポタミア下流域を指す ʿIrāq ʿArabīイラーク・アラビーアラビア語(「アラブのイラク」の意)と、現在のイラン中部から西部にかけての地域を指す ʿIrāq ʿAjamīイラーク・アジャミーアラビア語(「ペルシアのイラク」の意)という二つの「イラク」が存在した。歴史的に「イラク」という用語は、ハムリーン山脈の南の平野部を含み、現在のイラク領土の最北部や最西部(アル=ジャジーラ地方)は含まれていなかった。19世紀半ば以前には、現在のイラクを指して Eyraca Arabicaエイラカ・アラビカラテン語 という呼称も一般的に用いられていた。

初期イスラム時代には、ティグリス川とユーフラテス川の沖積平野を指す言葉として Sawādサワードアラビア語 も使われた。

アラビア語の عراقイラークアラビア語 は「縁」「岸」「土手」または「端」を意味するため、民間語源では「アル=イラーク・アラビー」地域の北端および西端を形成するアル=ジャジーラ高原の南東の「急斜面」として解釈されるようになった。

アラビア語での発音は /ʕiˈrɑːq/ である。英語では、 /ɪˈrɑːk/ または /ɪˈræk/ と発音される。

1921年8月23日にイギリスがハーシム家のファイサル1世を国王として擁立した際、国の公式な英語名は「メソポタミア」から現地の呼称である「イラク」に変更された。1992年1月以降、国家の正式名称は「イラク共和国」(Jumhūriyyat al-ʿIrāqジュムフーリーヤト・アル=イラークアラビア語) となり、これは2005年のイラク憲法でも再確認されている。

3. 歴史

イラクの歴史は、古代メソポタミア文明に始まり、ペルシア、ギリシャ系王朝、イスラム帝国、オスマン帝国による支配を経て、20世紀初頭のイギリス委任統治から独立、そして近年の紛争と国家再建の努力へと続く。各時代における主要な出来事と社会の変化を概観する。

3.1. 古代メソポタミア

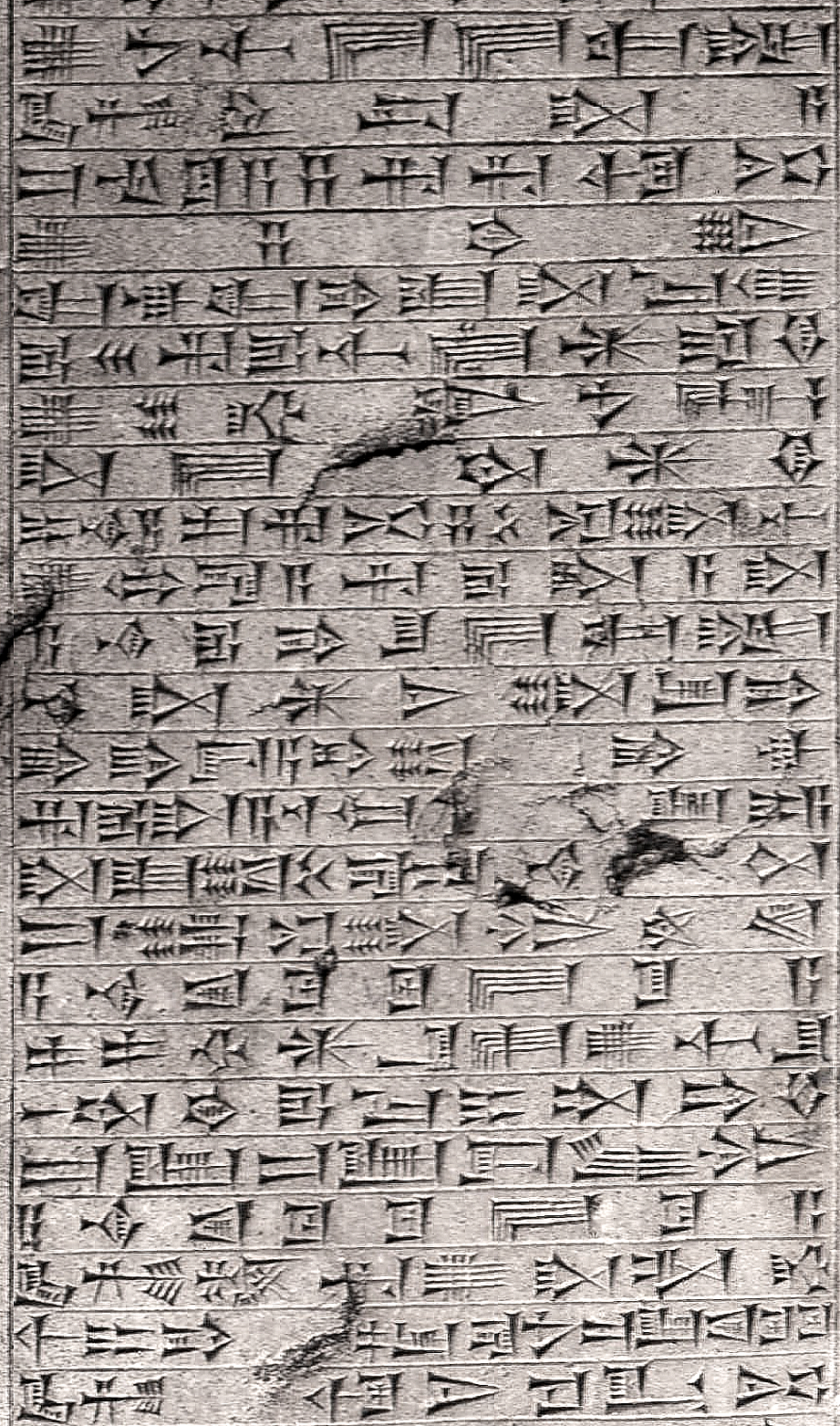

イラクの領土は、歴史的に「文明のゆりかご」と称されるメソポタミアとほぼ一致する。この地域は、紀元前6000年から紀元前5000年頃の新石器時代、ウバイド期に古代シュメール文明が興った地である。シュメールは世界最古の文明とされ、都市の発展、文字言語(楔形文字)、記念碑的建築の始まりを印した。また、アッカド帝国、ウル第三王朝、バビロニア、新アッシリア帝国、新バビロニア帝国といった諸帝国が、青銅器時代から鉄器時代にかけてメソポタミアおよび古代近東の大部分を支配した。

古代イラクは革新の中心地であり、初期の書記言語、文学作品(ギルガメシュ叙事詩など)、そしてバビロニア天文学、バビロニア数学、バビロニア法(ハンムラビ法典など)、哲学における重要な進歩を生み出した。メソポタミアのガラス製造技術は特筆すべきもので、紀元前16世紀のテル・アル・リマー(カッタラ遺跡)からは多色モザイクガラス容器が出土している。この先住民による支配の時代は、紀元前539年に新バビロニア帝国がアケメネス朝のキュロス2世によって征服され、終焉を迎えた。キュロス2世は自らを「バビロンの王」と宣言し、古代バビロニアの権力の座であったバビロン市はアケメネス朝の主要な首都の一つとなった。また、古代イラク、すなわちメソポタミアは、バビロン捕囚の時代に形成された世界最初のユダヤ教徒ディアスポラの地でもある。バビロン陥落後、アケメネス朝はメソポタミア地域を支配し、捕囚されていたユダヤ人は解放されたが、多くはこの地に留まり、ユダヤ人共同体は成長した。イラクには、イスラム教徒やキリスト教徒によっても崇敬されるユダヤ教の史跡が数多く存在する。

3.2. ペルシアおよびギリシャ系王朝時代

アケメネス朝による支配の後、紀元前4世紀にアレクサンドロス大王がこの地域を征服し、その後、セレウコス朝、パルティア(アルサケス朝)、そしてサーサーン朝といったペルシア系およびギリシャ系の勢力が支配した。これらの帝国は、セレウキアやクテシフォンといった新たな中心都市を築いた。紀元3世紀までに、この地域はペルシア系のサーサーン朝の支配下に入った。この時代、南アラビアからアラブの部族がメソポタミア下流域に移住し、サーサーン朝と同盟関係にあったラフム朝が形成された。

3.3. イスラム帝国時代

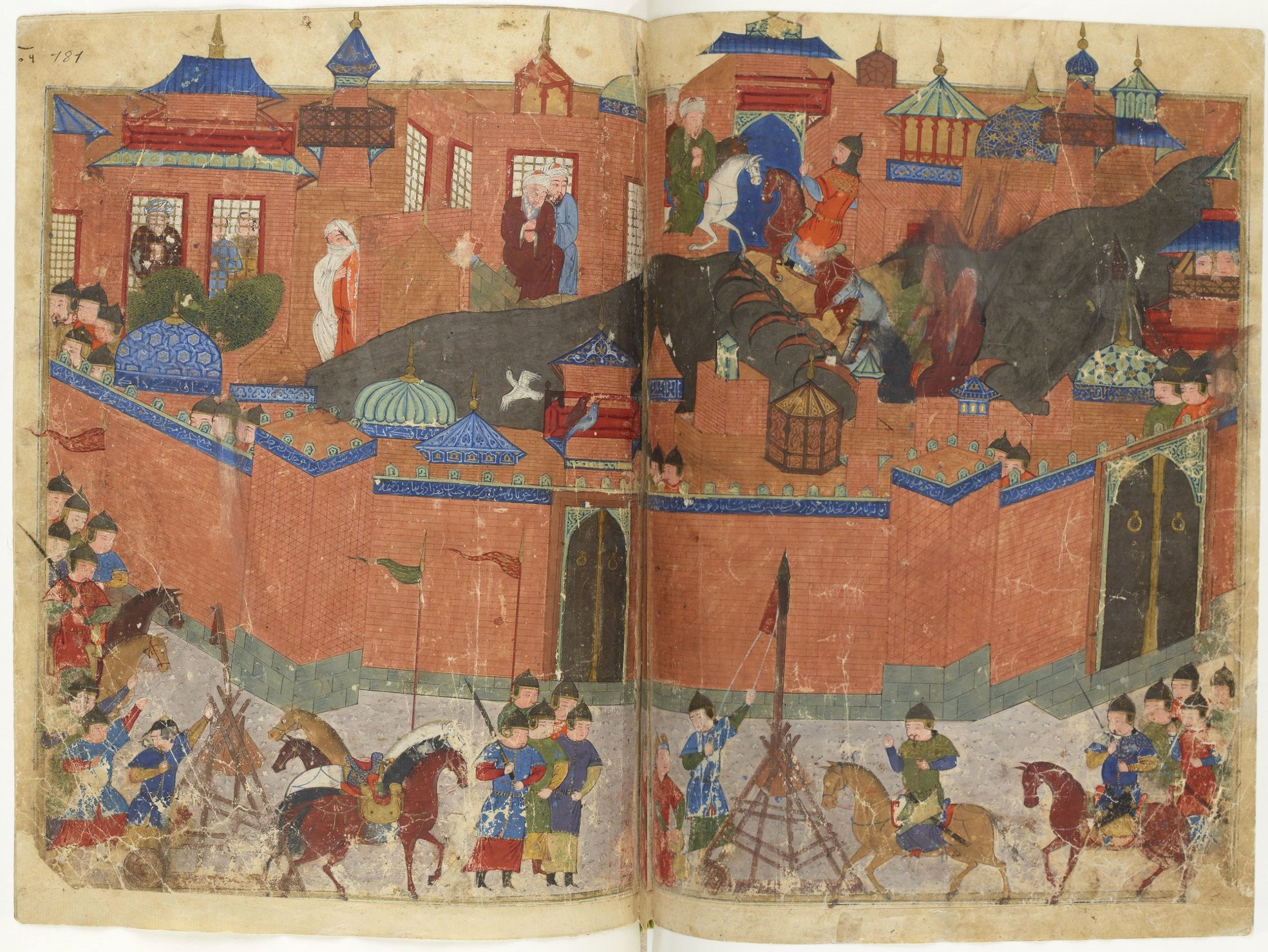

7世紀、イスラム教勢力がサーサーン朝ペルシアを征服し(カーディシーヤの戦い、636年)、イラクはイスラム支配下に入った。預言者ムハンマドの従弟であり娘婿でもある第4代正統カリフ、アリー・イブン・アビー=ターリブは首都をクーファに移した。661年にウマイヤ朝が興ると、首都はダマスカスに移り、イラクは一州として統治された。カルバラーの戦い(680年)の後、カルバラーはシーア派にとって最も神聖な都市の一つとなった。

8世紀半ばにアッバース朝が成立すると、イラクは再びイスラム世界の中心となり、762年に建設されたバグダードが首都となった。バグダードはイスラーム黄金時代に繁栄を極め、文化、科学、学術の世界的な中心地となった。特に知恵の館のような機関は、その象徴であった。しかし、10世紀のブワイフ朝やセルジューク朝の侵攻によりバグダードの繁栄は陰りを見せ始め、1258年のモンゴル帝国によるバグダード陥落で決定的打撃を受け、都市は破壊された。その後、この地域は疫病の流行や相次ぐ諸帝国の支配により、長期的な衰退期に入った。10世紀末には、ブワイフ朝の君主アズド・ウッダウラがナジャフにアリー廟を、カルバラーにフサイン廟を建立した。

3.4. オスマン帝国時代

16世紀、イラクはオスマン帝国の支配下に入った。1509年にオスマン帝国はバグダードをサファヴィー朝ペルシアに奪われたが、1534年にスレイマン1世が奪還。しかし、その後もオスマン帝国とサファヴィー朝の間でバグダードの領有を巡る争いが続き、1624年にはサファヴィー朝のアッバース1世が再びバグダードを占領した。最終的に1638年、オスマン帝国がバグダードを再奪還し、この地域の支配を確立した。

1747年から1831年にかけては、グルジア系のマムルークがオスマン帝国から自治権を獲得してイラクを統治した。しかし、1831年にオスマン帝国はマムルーク体制を打倒し、直接統治を再開した。オスマン帝国の支配は第一次世界大戦終結まで続いた。19世紀のオスマン帝国は、現在のイラクにあたる地域を、バグダード州、バスラ州、モースル州の3州として統治していた。

一方、1901年に隣国ガージャール朝イランのマスジェデ・ソレイマーンで中東初の石油採掘が行われ、モザッファロದ್ದิน・シャーとウィリアム・ノックス・ダーシーの間で60年間の石油採掘利権(ダーシー利権)が結ばれた。これに基づき1908年にアングロ・ペルシャン石油会社(APOC)が設立された。1912年にはカルースト・グルベンキアンがAPOCなどの出資でトルコ石油会社(後のイラク石油会社)を設立した。

3.5. 近現代

20世紀初頭のイギリスによる委任統治から現在に至るまでの、イラクにおける主要な政治的・社会的変革の過程を扱う。

3.5.1. イギリス委任統治と王国時代

イラクの近代史は、第一次世界大戦後のオスマン帝国崩壊とともに始まる。独立の約束に鼓舞されたアラブ軍は、中東におけるオスマン帝国の支配解体を手助けしたが、統一された主権アラブ国家の夢はすぐに打ち砕かれた。メッカのシャリーフであったフサイン・イブン・アリーとの合意にもかかわらず、ヨーロッパ列強はこの地域に対して異なる計画を持っていた。イギリスが統一アラブ国家への支持を撤回した後、フサインの息子ファイサルは、現在のレバノン、パレスチナ、ヨルダン、シリアの一部を含むシリア・アラブ王国を1920年に短期間宣言した。しかし、この王国は現地の反対と、シリアに対する委任統治権を与えられていたフランスの軍事力によって崩壊した。

イギリス委任統治下のイラクでは、外国支配に対する現地の抵抗が高まっていた。反乱が勃発し、イギリスの権威が揺らぎ、新たな戦略の必要性が明らかになった。1921年、ウィンストン・チャーチルやトーマス・エドワード・ロレンスを含むイギリス当局者が主導したカイロ会議は、当時ロンドンに亡命していたファイサルをイラク国王とすることを決定した。この決定は、地域の指導者に対する現地の要求をなだめつつ、イギリスの影響力を維持する方法と見なされた。ファイサル1世は即位後、かつてオスマン帝国の3州(モースル、バグダード、バスラ)に分かれていた土地の統一に注力した。彼はスンナ派とシーア派を含むイラクの多様な住民の支持を得るために努力し、特にシーア派共同体に配慮を示し、戴冠式の日をシーア派イスラム教徒にとって重要な日であるイード・アル=ガディールに合わせた。

彼の治世は近代イラクの基礎を築いた。ファイサル1世は主要な国家機関の設立に取り組み、国民的アイデンティティの育成に努めた。彼の教育改革にはバグダードのアフル・アル=バイト大学の設立が含まれ、シリアからの亡命者を医師や教育者としてイラクに受け入れることを奨励した。また、イラク、シリア、ヨルダンを結ぶ鉄道や地中海への石油パイプラインの計画など、インフラ整備も構想していた。

ファイサル1世はイラクの自治権拡大に成功したが、特に石油産業においてイギリスの影響力は依然として強力であった。1930年、イラクはイギリスと条約を締結し、軍事的駐留や石油利権を含む重要事項に対するイギリスの管理を維持しつつ、ある程度の政治的独立を得た。1932年、イラクは正式に独立し、国際連盟に加盟した。ファイサル1世の治世は、外部からの圧力と主権に対する国内の要求との間でバランスを取る努力によって特徴づけられる。彼は外交手腕とイラクを自決へと導く決意で称賛された。しかし、1933年9月8日に心臓発作で急死し、息子のガージーが王位を継承した。ガージー王の治世は短く、クーデター未遂が相次ぎ、混乱が続いた。彼は1939年に自動車事故で亡くなり、わずか3歳だった息子のファイサル2世に王位が継承された。ファイサル2世の叔父であるアブドゥル=イラーフが、幼い王が成人するまで摂政を務めた。

1927年10月14日、ババ・グルグルでキルクーク油田が発見された。1929年、イギリスはイラク石油会社(IPC)を設立した。

1941年4月1日、ラシード・アリー・アル=ガイラーニーと黄金の方陣のメンバーがクーデターを起こし、親ドイツ・親イタリア政府を樹立した。その後のアングロ・イラク戦争で、イギリスは、イラク政府が枢軸国との関係から西側諸国への石油供給を絶つことを恐れてイラクに侵攻した。戦争は5月2日に始まり、イギリス軍は忠実なアッシリア人レビとともにアル=ガイラーニー軍を破り、5月31日に休戦協定を強いた。ファイサル2世の摂政は1953年に始まった。ファイサル2世の下でのイラクの将来に対する期待は高かったが、国家は依然として分裂していた。イラクのスンナ派支配の君主制は、特に疎外感を感じていたシーア派、アッシリア人、ユダヤ人、クルド人といった多様な民族・宗教集団を和解させるのに苦労した。

3.5.2. 共和制樹立と政権変動

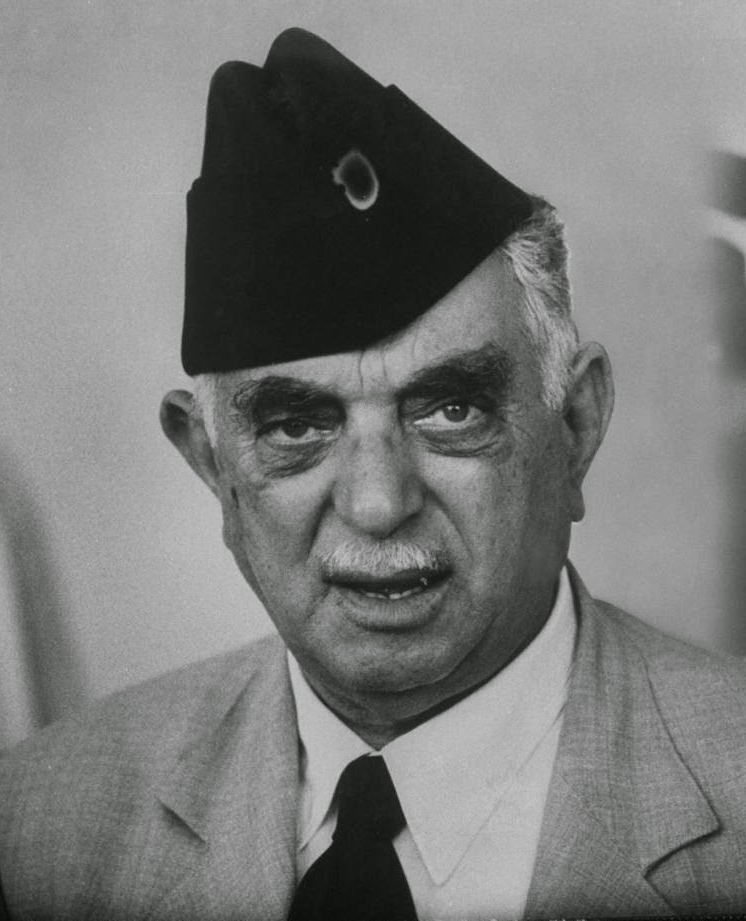

1958年、アラブ世界全体、特に1952年エジプト革命に広がる革命の波に触発され、これらの緊張は軍事クーデターとして頂点に達した。7月14日革命として知られるこのクーデターは、准将であり民族主義者であったアブドルカリーム・カーシムによって指導された。この反乱は本質的に反帝国主義・反君主制であり、社会主義的要素が強かった。ファイサル2世、アブドゥル=イラーフ王子、そしてヌーリー・アッ=サイードは王室の他のメンバーとともに殺害された。カーシムは軍政を通じてイラクを支配し、1958年には少数の市民が所有する余剰土地を強制的に削減し、国家が土地を再分配するプロセスを開始した。1959年、アブド・アル=ワッハーブ・アル=シャッワーフがモースルでカーシムに対する蜂起を主導したが、政府軍によって鎮圧された。カーシムは、1961年にクウェートが独立を認められた際、クウェートをイラクの一部であると主張した。イギリスはイラク・クウェート国境に軍隊を展開し、カーシムは撤退を余儀なくされた。彼は1963年2月のクーデター(ラマダーン革命)でバアス党によって打倒された。しかし、バアス党内の派閥対立が11月に別のクーデターを引き起こし、アブドッサラーム・アーリフ大佐が権力を掌握した。新政権はクウェートの独立を承認した。アーリフは1966年に飛行機事故で死去し、弟のアブドッラフマーン・アーリフが後を継いだ。彼の治世下で、イラクは1967年の六日間戦争に参加した。

3.5.3. バース党政権とサッダーム・フセイン時代

アブドッラフマーン・アーリフは1968年の7月17日革命で打倒された。バアス党が権力を掌握し、アフマド・ハサン・アル=バクルがイラク大統領に就任した。しかし、政府は次第に当時のイラク副大統領であったサッダーム・フセインの支配下に置かれるようになった。サッダームはイラクの民族・宗教集団間の安定を目指した。第一次イラク・クルド戦争は1970年に終結し、その後サッダームとバルザーニーの間で和平条約が締結され、クルド人に自治権が与えられた。彼は無料の医療と教育を導入し、石油を国有化し、女性の権利を推進し、インフラを開発した。

1974年、第二次イラク・クルド戦争が始まり、シャットゥルアラブ川ではイランとの国境紛争が発生した。イランはクルド人武装勢力を支援した。1975年にモハンマド・レザー・パフラヴィーとサッダームが署名したアルジェ合意により紛争は解決され、イランはクルド人への支援を撤回し、その結果、戦争でクルド人は敗北した。1973年、イラクはシリアやエジプトとともにイスラエルに対する第四次中東戦争に参加した。カルバラーへの毎年恒例の巡礼を禁止しようとする試みは、イラク全土でシーア派イスラム教徒による蜂起を引き起こした。1979年から1980年にかけて、イランのイスラム革命の余波として、別のシーア派蜂起が発生した。1979年7月16日、サッダームは大統領に就任し、同年7月に最高執行機関である革命指導評議会の議長に就任した。

イランとの数ヶ月にわたる国境越えの襲撃の後、サッダームは1980年9月にイランに宣戦布告し、イラン・イラク戦争(第一次ペルシャ湾岸戦争)を開始した。イラン革命後の混乱に乗じて、イラクはイラン南西部のいくつかの領土を占領したが、イランは2年以内に失われた領土すべてを奪還し、その後6年間イランは攻勢に出た。スンナ派主導のアラブ諸国とアメリカは戦争中イラクを支援した。1981年、イスラエルはイラクの原子炉を破壊した。戦争の最中、1983年から1986年にかけて、クルド人は政権に対する反乱を起こした。報復として、政府が組織したアンファール作戦により、5万人から10万人の市民が殺害された。戦争中、サッダームはイラン人に対して化学兵器を広範囲に使用した。1988年に膠着状態で終結したこの戦争では、50万人から150万人が死亡した。

クウェートがイラクの債務免除を拒否し、石油価格を引き下げたことが、サッダームにクウェートに対する軍事行動をとらせる動機となった。1990年8月2日、イラク軍はクウェートに侵攻し、第19番目の県として併合し、湾岸戦争が始まった。これはアメリカ主導の同盟による軍事介入を引き起こした。連合軍は軍事目標を標的とした爆撃作戦を進め、その後、イラク南部とクウェートのイラク軍に対して100時間に及ぶ地上攻撃を開始した。イラクはまた、サウジアラビアへの侵攻を試み、イスラエルを攻撃した。イラク軍は戦争中に壊滅的な打撃を受けた。クウェート侵攻後、イラクには制裁が課され、経済的衰退をもたらした。1991年の戦争終結後、イラク北部と南部のイラク系クルド人とシーア派イスラム教徒がサッダーム政権に対するいくつかの蜂起を起こしたが、これらは鎮圧された。多くの市民を含む10万人が殺害されたと推定されている。蜂起中、アメリカ、イギリス、トルコ、フランスは、国際連合安全保障理事会決議688に基づき権限を主張し、攻撃からクルド人住民を保護するためにイラク飛行禁止空域を設定し、クルド人に自治権が与えられた。イラクはまた、1994年から1997年にかけてのイラククルド内戦の影響も受けた。約4万人の戦闘員と市民が殺害された。2001年から2003年にかけて、クルディスタン地域政府とアンサール・アル=イスラムが紛争を起こし、これは来るべき戦争と合流することになる。

3.5.4. 2003年以降

9.11同時多発テロ後、ジョージ・W・ブッシュは、現在では広く偽りの口実と見なされている理由で、サッダーム打倒計画を開始した。サッダームのイラクはブッシュの「悪の枢軸」に含まれていた。アメリカ合衆国議会は共同決議を可決し、イラクに対する武力行使を承認した。2002年11月、国連安全保障理事会は決議1441を可決した。2003年3月20日、アメリカ主導の連合軍は世界対テロ戦争の一環としてイラクに侵攻した。数週間以内に連合軍はイラクの大部分を占領し、イラク軍は連合軍に対抗するためにゲリラ戦術を採用した。4月の第1週にバグダードが陥落した後、サッダーム政権はイラクの支配を完全に失った。サッダームの像がバグダードで倒され、彼の支配の終焉を象徴した。

連合国暫定当局(CPA)はバアス党軍の解体と新政府からのバアス党員の追放を開始した。反乱軍は連合軍と新たに設置された政府に対して戦った。サッダームは捕らえられ処刑された。2006年から2008年にかけてシーア派とスンニ派の内戦が起こった。連合軍は、アブグレイブ刑務所における捕虜虐待、ファルージャ虐殺、マフムーディーヤ強姦殺害事件、ムカラディーブ結婚式虐殺事件といった戦争犯罪で批判された。2011年の米軍撤退後、占領は終了し戦争は終結した。イラク戦争では、15万1千人から120万人のイラク人が死亡した。

戦後、宗派間の暴力とイスラム国の台頭の中で国を再建する努力が始まった。イラクはシリア内戦によって活気づいた。ヌーリー・マーリキー政権に対する不満が続き、抗議デモが発生し、その後、バアス党員とスンニ派過激派の連合が政府に対して攻勢を開始し、イラクでの本格的な戦争が始まった。この戦線のクライマックスは、2014年6月のイスラム国(ISIS)による北部イラク攻勢であり、これは同グループによる急速な領土拡大の始まりを示し、アメリカ主導の介入を促した。2017年末までに、ISISはイラクの全領土を失った。イランも介入し、宗派間のホメイニスト民兵を通じて影響力を拡大した。

2014年、イスラム国グループに属するスンニ派反乱軍が、ティクリート、ファルージャ、モースルなどのいくつかの主要都市を含む広大な土地を支配し、ISIL戦闘員による残虐行為の報告の中で数十万人の国内避難民を生み出した。モースルからは推定50万人の市民が避難した。戦争の一環として、ISISによるヤズィーディー虐殺で約5000人のヤズィーディーが殺害された。アメリカ主導のイラク介入の助けを借りて、イラク軍はISISを首尾よく打ち破った。戦争は2017年に正式に終結し、イラク政府はISISに対する勝利を宣言した。2022年10月、アブドゥルラティーフ・ラシードが議会選挙で勝利した後、大統領に選出された。2022年、ムハンマド・シヤーア・スーダーニーが首相になった。

電力網は、気候変動、燃料不足、需要増加により、組織的な圧力に直面している。汚職はイラク統治全体に蔓延しており、アメリカが承認した宗派政治システムは、暴力的なテロリズムと宗派紛争のレベルを高めている。気候変動は広範囲な干ばつを引き起こしており、水資源は急速に枯渇している。イラクは2020年から長期的な干ばつに見舞われており、2021年には過去40年間で2番目に乾燥した季節を経験した。ティグリス川とユーフラテス川の流量は30~40%減少している。国の農地の半分は砂漠化の危機に瀕している。イラクの約40%が「毎年数万エーカーの耕作可能な土地を奪う吹き荒れる砂漠の砂に覆われている」。

4. 地理

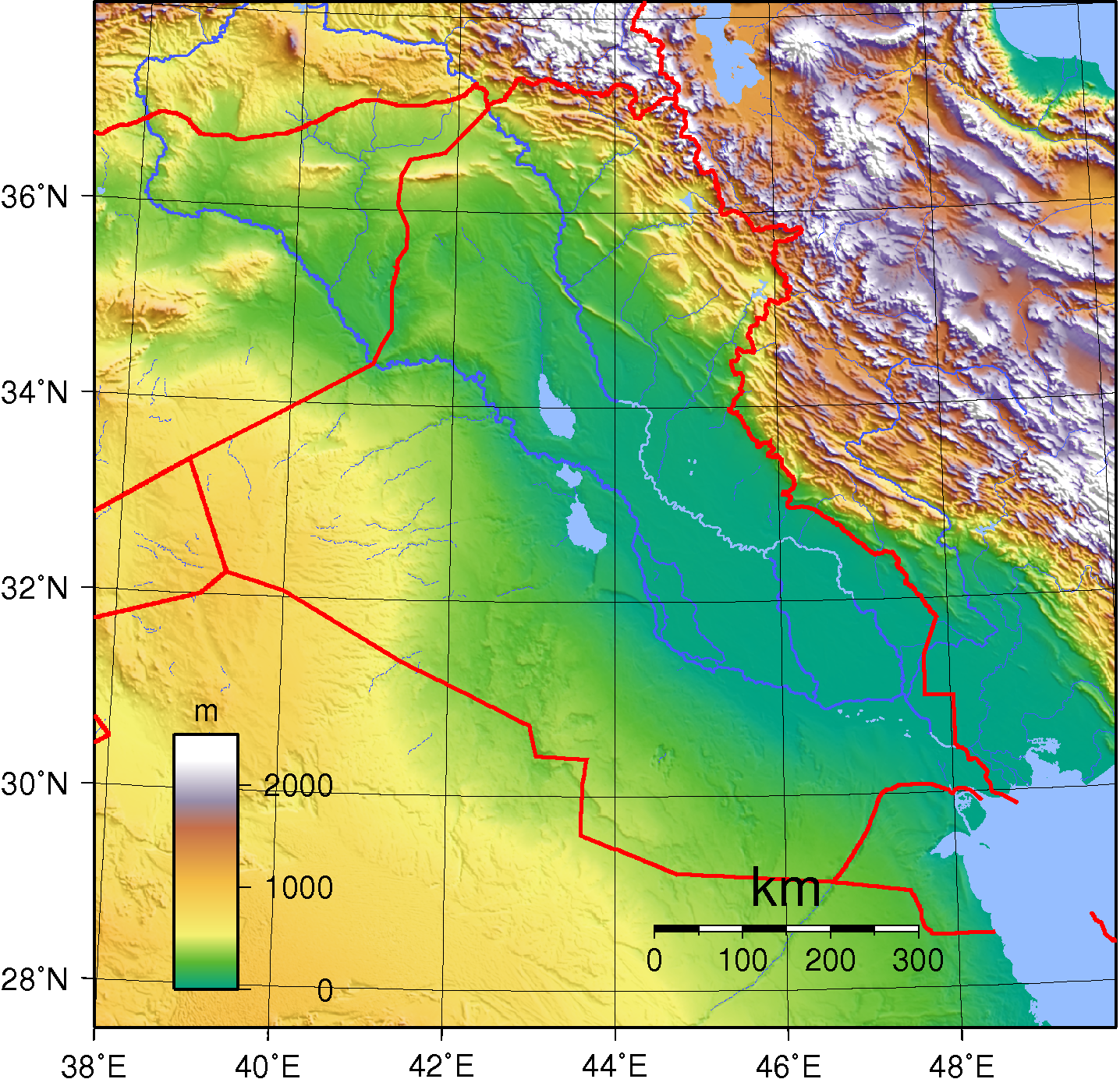

イラクは北緯29度から38度、東経39度から49度の間に位置する(ごく一部は東経39度より西にある)。面積は 43.71 万 km2 で、世界で58番目に大きな国である。北はトルコ、南はサウジアラビア、東はイラン、西はシリア、南東はペルシア湾とクウェート、南西はヨルダンと国境を接している。

イラクはペルシア湾北部に 58 km の海岸線を持つ。国土の大部分は、北西部から南東方向に流れる二つの主要河川、ティグリス川とユーフラテス川が形成するメソポタミア沖積平野である。これら二つの川は南下してシャットゥルアラブ川に合流し、ペルシア湾に注ぐ。この河口周辺(イランではアルヴァンドルードと呼ばれる)には湿地帯が広がり、一部は農耕地となっている。ティグリス川とユーフラテス川は年間約 6000.00 万 m3 のシルトを三角州に運ぶため、両河川に挟まれた地域は肥沃な沖積平野となっている。

南部中央部は、他の国々に比べてやや狭まっているが、自然植生の湿地と水田が混在し、他の平野部と比較して湿潤である。イラクにはザグロス山脈の北西端とシリア砂漠の東部が含まれる。

国土の約40%は岩石砂漠で覆われている。残りの30%は山岳地帯で、冬は非常に寒い。国の北部は主に山岳地帯であり、最高地点は 3611 m のシェーハ・ダー山である。イラクには、ザグロス山脈森林ステップ、中東ステップ、メソポタミア湿地、東地中海針葉樹・硬葉樹・広葉樹林、アラビア砂漠、メソポタミア低木砂漠、南イラン・ヌボ=シンディア砂漠および半砂漠の7つの陸上エコリージョンが存在する。

4.1. 地形

イラクの地形は、主にティグリス川とユーフラテス川によって形成された広大なメソポタミア平野、北部のクルディスタン地域に広がる山岳地帯、そして西部および南部の砂漠地帯に大別される。

ティグリス川とユーフラテス川は、トルコ南東部の山岳地帯に源を発し、イラク国内を北西から南東へと貫流する。両河川は、下流のアル=クルナ付近で合流してシャットゥルアラブ川となり、ペルシア湾に注ぐ。この二つの大河に挟まれた地域は、古代より「メソポタミア」(川の間の土地)と呼ばれ、肥沃な沖積平野が広がり、農業の中心地となってきた。特に下流域には、かつて広大なメソポタミア湿地(アフワール)が存在し、独特の生態系と文化を育んできたが、20世紀後半の干拓事業によりその多くが失われた。近年、一部で湿地の回復が試みられている。

北部にはザグロス山脈の支脈が走り、イランやトルコとの国境地帯を形成している。イラクの最高峰であるシェーハ・ダー山(3611 m)もこの地域にある。山岳地帯は冬には積雪が見られ、河川の水源となっている。

西部および南部は、広大なシリア砂漠とアラビア砂漠の一部をなし、乾燥した不毛の地が広がっている。これらの砂漠地帯は、岩石砂漠や砂砂漠からなり、ワジ(涸れ川)が点在する。

4.2. 気候

イラクの大部分は、亜熱帯の影響を受けた高温乾燥気候(砂漠気候)に属する。夏(6月~9月)は非常に暑く乾燥し、日中の平均気温は多くの地域で 40 °C を超え、しばしば 48 °C に達することもある。一方、冬(12月~2月)は比較的穏やかで、日中の気温は 15 °C 前後まで上がり、夜間は 2 °C から 5 °C 程度まで下がる。

降水量は全体的に少なく、ほとんどの地域で年間 250 mm 未満であり、主に冬の数ヶ月間に集中する。夏期の降雨は、北部山岳地帯を除いて稀である。北部山岳地帯は、冬に寒冷で時折大雪が降り、広範囲な洪水を引き起こすこともある。

イラクは気候変動に対して非常に脆弱である。気温の上昇と降水量の減少に直面しており、1890年から2010年の間に10倍に増加し、現在も増加し続けている人口に対する水不足が悪化している。国の電力網は、気候変動、燃料不足、需要増加により組織的な圧力に直面している。汚職はイラクの統治のあらゆるレベルで蔓延しており、政治システムは宗派間の紛争を悪化させている。気候変動は国全体で広範囲な干ばつを引き起こしており、水資源は急速に枯渇している。国は2020年から長期的な干ばつに見舞われており、2021年には過去40年間で2番目に乾燥した季節を経験した。ティグリス川とユーフラテス川の流量は30~40%減少している。国の農地の半分は砂漠化の危機に瀕している。イラクのほぼ40%が「毎年数万エーカーの耕作可能な土地を奪う吹き荒れる砂漠の砂に覆われている」。

しかし、2023年、ムハンマド・シヤーア・スーダーニーは、政府がより広範な「気候行動のためのイラクのビジョン」に取り組んでいると発表した。この計画には、クリーンで再生可能なエネルギーの促進、新しい灌漑および水処理プロジェクト、産業ガスフレアの削減が含まれると述べた。スーダーニーは、イラクが「2030年までに電力需要の3分の1を供給するために再生可能エネルギー発電所の建設契約を締結する方向で進んでいる」と述べた。さらに、イラクは全国に500万本の木を植え、砂嵐に対する防風林として都市の周りにグリーンベルトを造成する予定である。

同年、イラクとトタルエナジーズは、石油生産を増やし、4つの石油、ガス、再生可能エネルギープロジェクトで国のエネルギー生産能力を高めることを目的とした270.00 億 USDのエネルギー契約を締結した。専門家によると、このプロジェクトは「イラクのエネルギー自給への道を加速し、イラクの集団的な気候変動目標を前進させる」ものである。

4.3. 生態系と野生動植物

イラクの野生生物には、その植物相と動物相、そしてそれらの自然生息地が含まれる。イラクには、北部の山岳地帯からユーフラテス川とティグリス川沿いの湿った湿地地帯まで、多様な生物群系があり、国の西部は主に砂漠といくつかの半乾燥地域で構成されている。イラクの鳥類の多くは絶滅の危機に瀕しており、イラクの哺乳類7種と鳥類12種が含まれる。中部および南部のメソポタミア湿地には、約50種の鳥類と希少な魚類が生息している。世界のウスユキガモの約50%と世界のバスラオオヨシキリの60%がこの湿地に生息しており、危機に瀕している。

現在この地域では絶滅しているアジアライオンは、歴史を通じて国の顕著な象徴であり続けてきた。サッダーム政権時代のメソポタミア湿地の排水は、生物の生息数を大幅に減少させた。2003年から2011年以降、水の流れが回復し、生態系は回復し始めている。イラクのサンゴは、この地域の海水温が摂氏14度から34度の範囲にあるため、最も耐熱性が高いものの一部である。水生または半水生の野生生物は、これらの主要な湖であるハッバーニーヤ湖、ミルフ湖、カーディーシーヤ湖、サルサール湖の周辺に生息している。

5. 政治

イラクの統治体制は、現行のイラク憲法に基づき、民主主義的、連邦制、議院内閣制の共和制と定められている。連邦政府は、行政府、立法府、司法府の三権と、多数の独立委員会から構成される。連邦政府とは別に、イラク国内には、法律で定められた様々な事項について管轄権を持つ地域(1つまたは複数の県で構成)、県、地区が存在する。大統領が国家元首、首相が政府の長であり、憲法はイラク国民議会と連邦評議会の二つの審議機関を規定している。司法府は行政府および立法府から独立している。

2005年10月15日の国民投票で承認されたイラク憲法は、県と地域から構成される連邦制国家と定義しているが、現在でもクルディスタン地域(定義上は「自治区」ではなく「連邦構成体」)を除いて政府から自治権を移譲された県はないため、連邦制自体が全土で浸透しているとは言えない。

国民同盟は主要なシーア派議会ブロックであり、ヌーリー・マーリキー首相の法治国家連合とイラク国民同盟の合併の結果として設立された。イラク国民運動は、スンニ派から広く支持されている世俗派シーア派のイヤード・アッラーウィーが率いている。同党は、ライバルのほとんどよりも一貫して反宗派的な視点を持っている。クルディスタン・リストは、マスウード・バルザーニー率いるクルディスタン民主党とジャラル・タラバニ率いるクルディスタン愛国同盟の二大政党によって支配されている。イラクの首都バグダードは、政府所在地である。グリーンゾーンには、政府本部と軍隊のほか、アメリカ大使館本部や他国の外国機関・組織の本部が置かれている。

2023年のV-Dem民主主義指数によると、イラクは中東で3番目に選挙民主主義的な国であった。サッダーム政権下では政府職員は100万人であったが、2016年には約700万人に増加した。石油価格の低下と相まって、2016年時点で政府の財政赤字はGDPの約25%に達している。

5.1. 政府構造

イラクは連邦議会制共和制をとっており、国家の主要機関として大統領、首相、内閣、そして一院制のイラク国民議会(国会)が設置されている。

大統領は国家元首であり、国民統合の象徴としての儀礼的役割を担う。任期は4年で、国民議会によって選出される。大統領には2名の副大統領が置かれ、伝統的にスンナ派、シーア派、クルド人の主要3勢力から各1名が選出される慣行があったが、2018年以降は副大統領職は空席となっている。

首相は行政の長であり、国民議会の多数派によって選出され、大統領によって任命される。首相は内閣を組織し、閣僚を任命する。内閣は行政権を行使し、法律の執行、予算案の作成、外交政策の実施などを担当する。イラクの内閣は、宗派や民族のバランスを考慮して構成されることが多い。

国民議会は立法府であり、定数は329議席。議員は、各県を単位とする比例代表制および少数派を優先した全国区の比例代表制によって、任期4年で選出される。国民議会は、法律の制定、予算の承認、内閣の信任・不信任、条約の批准などの権限を持つ。

イラクの政府構造は、憲法に基づき権力分立の原則を採用しているが、実際には宗派や民族間の対立、政治的不安定、外部勢力の影響などにより、各機関の機能が十分に発揮されていない側面もある。

5.2. 主要政党および政治勢力

イラクの政治は、多数の政党と、宗派(主にシーア派とスンナ派)および民族(主にアラブ人とクルド人)を基盤とする政治勢力によって特徴づけられる。2003年のサッダーム・フセイン政権崩壊以降、多党制が導入されたが、これらの勢力間の複雑な関係が政治の安定を困難にしている。

2018年の総選挙結果に基づく主要な政党連合および政治勢力は以下の通りである。

- サーイルーン(改革への同盟):シーア派の宗教指導者ムクタダー・アッ=サドル師が率いるサドル潮流を中核とする。ポピュリズム的傾向を持ち、反外国干渉や汚職追放を掲げる。

- ファタハ連合:ISILとの戦いで重要な役割を果たしたシーア派民兵組織「人民動員隊」(PMF)を母体とする。イランとの関係が深いとされる。

- 勝利連合:ハイダル・アル=アバーディ元首相が率いる。シーア派を基盤とするが、より穏健で国民統合を重視する立場を取る。

- クルディスタン民主党(KDP):クルド人自治区の主要政党の一つ。マスウード・バルザーニー元クルディスタン地域大統領の影響力が強い。主にアルビール県やドホーク県を地盤とする。

- 法治国家連合:ヌーリー・マーリキー元首相が率いるシーア派連合。

- ワタニーヤ(国民連合):イヤード・アッラーウィー元首相が率いる世俗派連合。スンナ派の支持も集める。

- ヒクマ潮流:シーア派の有力指導者アンマール・ハキーム師が率いる。イラク・イスラム最高評議会(ISCI)から分派した。

- クルディスタン愛国同盟(PUK):クルド人自治区のもう一つの主要政党。故ジャラル・タラバニ元イラク大統領が創設。主にスレイマニヤ県やキルクーク県を地盤とする。

- スンナ派を基盤とする諸連合:スンナ派住民が多い地域では、選挙ごとに様々な連合が形成されるが、全国的な統一勢力としてはシーア派やクルド人勢力に比べて組織力が弱い傾向がある。

これらの政党や勢力は、選挙や政権樹立の際に複雑な合従連衡を繰り返す。宗派・民族間の対立に加え、各勢力内部での路線対立や権力闘争もイラク政治の不安定要因となっている。また、外部勢力(特にアメリカ合衆国とイラン)の影響も依然として大きい。

5.3. 法制度

イラクの法制度は、2005年に国民投票で承認されたイラク憲法を最高法規とする。この憲法は、イラクを民主的、連邦制、議会制の共和国と規定し、イスラム教を国教とし、立法におけるイスラム法の基本原則を源泉の一つと位置づけている。ただし、憲法は個人の権利と自由、信教の自由、表現の自由なども保障している。

法体系は、大陸法(フランス法の影響を受けた民法典など)とイスラム法(シャリーア)の要素を混合したものとなっている。特に、婚姻、離婚、相続などの身分法に関してはシャリーアが大きな影響力を持つ。1959年に制定された個人身分法は、一夫多妻制を厳しく制限し、離婚時の子の親権を母親に与え、16歳未満の結婚を禁止するなど、当時としては進歩的な内容を含んでいたが、その後の政情不安や宗派対立の中で、シャリーアの厳格な解釈を求める声も強まっている。サッダーム・フセイン政権下の1995年には、一部の刑法犯罪に対してシャリーアに基づく刑罰が導入された。

司法府は、最高司法評議会を頂点とし、連邦最高裁判所、破棄院(最高控訴裁判所)、控訴裁判所、第一審裁判所などから構成される。憲法は司法の独立を保障しているが、実際には政治的圧力や汚職、治安の不安定さなどが司法の機能に影響を与えている。

クルディスタン地域は独自の憲法と法制度を持ち、連邦法と抵触しない範囲で自治を行っている。

2003年の政権崩壊後、連合国暫定当局(CPA)の行政官であったポール・ブレマーは、シャリーアを法の主要な源泉とする憲法草案に対して拒否権を行使すると述べたが、国内のシーア派聖職者などからの強い反発を受け、2005年の憲法制定時にはシャリーアの役割を認める形で妥協が図られた。

5.4. 人権

イラクにおける人権状況は、長年にわたる独裁政権、戦争、内戦、宗派対立、そしてテロリズムにより深刻な課題を抱えている。サッダーム・フセイン政権下では、反対派の弾圧、拷問、超法規的処刑、そして特にクルド人に対するアンファール作戦のようなジェノサイドが行われた。

2003年の政権崩壊後も、人権状況は依然として厳しい。連合軍による占領下、そしてその後のイラク政府統治下でも、恣意的拘束、拷問、不公正な裁判、表現の自由の制限などが報告されている。特に、ISIL(イスラム国)の台頭時には、ISIL支配地域でヤズィーディーに対するジェノサイド、女性や少数派に対する残虐行為、公開処刑など、極めて深刻な人権侵害が発生した。

クルド人問題:イラク北部のクルド人は、長年にわたり自治権を求めて中央政府と対立してきた。アンファール作戦では数万から十数万人のクルド人が殺害されたとされる。1991年の湾岸戦争後、クルド人保護のためのイラク飛行禁止空域が設定され、クルディスタン地域は事実上の自治を獲得した。2005年憲法でクルディスタン地域政府(KRG)の自治権が正式に認められたが、依然として石油資源の配分や係争地の帰属などを巡り中央政府との緊張関係が続いている。

宗教的・民族的少数派の権利:アッシリア人(キリスト教徒)、ヤズィーディー、マンダ教徒、シャバク人、トルクメン人などの少数派は、歴史的に差別や迫害の対象となってきた。ISILの支配下では特に深刻な被害を受け、多くの人々が殺害されたり、故郷を追われたりした。これらの少数派の文化や宗教の保護、政治参加の保障が課題となっている。

女性の権利:イラクの女性は、法律上は男性と平等の権利を有するとされているが、実際には社会慣習や宗教的解釈により、教育、就労、政治参加などの面で多くの制約に直面している。紛争下では、女性や少女が性的暴力の標的となることもあった。女性の権利向上と保護のための法整備や社会改革が求められている。

表現の自由:サッダーム政権下では厳しく制限されていた表現の自由は、2003年以降ある程度拡大したが、依然としてジャーナリストや人権活動家が脅迫や暴力の対象となる事件が後を絶たない。政府によるメディア規制や、宗派・政治勢力による圧力も存在する。

戦争および内戦による人権侵害:長年の戦争や内戦は、無差別攻撃による民間人の殺傷、強制避難、インフラ破壊など、大規模な人権侵害を引き起こしてきた。これらの被害者に対する補償や救済、そして加害者に対する責任追及が重要な課題である。

国内外の人権団体や国際機関は、イラクにおける人権状況の改善と被害者の保護を求めて活動を続けているが、政治的不安定や治安の悪さ、司法制度の脆弱性などが、その取り組みを困難にしている。

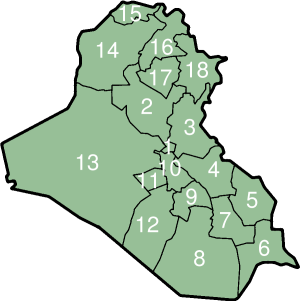

6. 行政区画

イラクは18の県(アラビア語: محافظات muhafazat、単数形: محافظة muhafazah。クルド語: پاریزگه Pârizgah)によって構成されている。これらの県は、日本語では「州」と訳されることもある。各県はさらに複数のカダー(郡または地区、qadhasアラビア語)に、カダーはナヒヤ(亜地区、nawāḥīアラビア語)に細分される。イラク政府によって承認されていないが、19番目の県としてハラブジャ県が存在する。

# バグダード県 (محافظة بغداد) - 県都: バグダード (بغداد)

# サラーフッディーン県 (محافظة صلاح الدين) - 県都: ティクリート (تكريت)

# ディヤーラー県 (محافظة ديالى) - 県都: バアクーバ (بعقوبة)

# ワーシト県 (محافظة واسط) - 県都: クート (الكوت)

# マイサーン県 (محافظة ميسان) - 県都: アマーラ (العمارة)

# バスラ県 (محافظة البصرة) - 県都: バスラ (البصرة)

# ジーカール県 (محافظة ذي قار) - 県都: ナーシリーヤ (الناصرية)

# ムサンナー県 (محافظة المثنى) - 県都: サマーワ (السماوة)

# カーディーシーヤ県 (محافظة القادسية) - 県都: ディーワーニーヤ (الديوانية)

# バービル県 (محافظة بابل) - 県都: ヒッラ (الحلة)

# カルバラー県 (محافظة كربلاء) - 県都: カルバラー (كربلاء)

# ナジャフ県 (محافظة النجف) - 県都: ナジャフ (النجف)

# アンバール県 (محافظة الأنبار) - 県都: ラマーディー (الرمادي)

# ニーナワー県 (محافظة نينوى) - 県都: モースル (الموصل)

# ドホーク県 (محافظة دهوك) - 県都: ドホーク (دهوك)

# アルビール県 (محافظة أربيل) - 県都: アルビール (أربيل)

# キルクーク県 (محافظة كركوك) - 県都: キルクーク (كركوك)

# スレイマニヤ県 (محافظة السليمانية) - 県都: スレイマニヤ (السليمانية)

ドホーク県、アルビール県、スレイマニヤ県の3県は、イラク憲法によって自治が認められているクルディスタン地域を構成している。この地域は独自の政府と議会、軍事組織(ペシュメルガ)を有し、広範な自治権を行使している。

7. 国際関係

イラクの外交政策は、その歴史を通じて様々な政権下で異なる方針を追求してきた。君主制時代は親西側であり、冷戦期にはソビエト連邦に対抗するバグダード条約(後の中央条約機構)の一員であった。カーシム政権下では同条約から脱退し、東側諸国と緊密な関係を築き、クウェートをイラクの一部と主張した。その後の政権はクウェートの独立を承認した。サッダーム・フセイン政権下では、イラクは親ソ連諸国との関係を維持した。また、ベトナム戦争中は北ベトナムに財政支援を行い、ベトナム再建を援助した。この時期、イラクはインドやヨルダンと緊密な貿易関係を持っていた。フランス、ドイツ、ベラルーシ、ロシア、中国はイラク侵攻に反対した。

イラク戦争終結後、イラクは地域経済協力を追求し、近隣諸国との関係改善を図ってきた。2009年2月12日、イラクは正式に化学兵器禁止条約の186番目の締約国となった。この条約の規定に基づき、イラクは申告された化学兵器備蓄を有する締約国とみなされる。加盟が遅れたため、イラクは化学兵器廃棄の既存のタイムラインから免除される唯一の締約国である。状況が緩和されて以来、イラクはアラブ近隣諸国との関係を再構築しつつ、イランとの関係も維持し、イラクを近隣諸国の安全保障上の懸念を悪化させない国として位置づけ、外交関係における現実的なバランスを模索している。

2014年以降、イランも介入し、宗派政党やホメイニズムの民兵を通じて影響力を拡大してきた。この介入は2003年のイラク侵攻にそのルーツを遡る。2003年以降国内に出現した様々な民兵グループはイランと関係がある。イラクのイスラム抵抗運動や人民動員隊内のグループは、レバノン、パレスチナ、イエメン、バーレーン、アフガニスタン、シリアからの他の代理勢力を含むイランの代理勢力である「抵抗の枢軸」の一部である。これらのイラク民兵は、抵抗の枢軸の他のグループとともに、イスラエル・ハマス戦争中にイスラエルと対峙することにも参加してきた。

イラクは新興の中堅国として台頭しており、イランとサウジアラビア間の協議を仲介する上で重要な役割を果たしてきた。2021年、バグダードはイランとサウジアラビア当局者間の会合を主催した。また、エジプト、ヨルダン、イラン間の協議も主催している。

2008年11月17日、アメリカとイラクは、より広範な戦略的枠組み合意の一環として、地位協定に合意した。2020年1月5日、イラク議会は、イラクから米軍を追放するよう政府に促す決議案を可決した。この決議は、イランのガーセム・ソレイマーニー少将(コッズ部隊司令官)を殺害したアメリカのドローン攻撃の2日後に可決された。この決議は、ワシントンがISILに対するイラク支援のために軍隊を派遣することを許可した2014年の合意の終了を具体的に求めている。この決議はまた、イランが最高司令官殺害後に報復を誓っているため、イラクに軍隊を駐留させるというワシントンとの合意の終了を意味する。2020年9月28日、イラン支援の民兵がバグダードのアメリカ大使館にロケット弾を発射した結果、ワシントンはイラクから外交官を撤退させる準備を進めた。当局者らは、この動きはイランとのアメリカの対立の激化と見なされたと述べた。アメリカは、ISIL敗北後、イラクにおける軍事プレゼンスを大幅に削減した。

7.1. 主要国との関係

イラクの国際関係において、特に重要なのはアメリカ合衆国、イラン、トルコ、サウジアラビアなどの周辺国および大国との二国間関係である。これらの国々との関係は、歴史的経緯、地政学的位置、経済的利害、宗派・民族問題などが複雑に絡み合い、協力と対立の様相を呈している。

アメリカ合衆国:2003年のイラク戦争以降、アメリカはイラクの政治・安全保障に深く関与してきた。サッダーム・フセイン政権崩壊後の国家再建やISIL掃討作戦において、アメリカは軍事的・経済的支援を提供してきたが、同時にイラク国内の反米感情や、アメリカの政策が宗派対立を助長したとの批判も存在する。イラク駐留アメリカ軍の地位や役割、撤退問題は常に両国間の重要課題である。近年、アメリカはイランの影響力拡大を警戒し、イラク政府との関係強化を図っている。

イラン:地理的に隣接し、歴史的・宗教的(特にシーア派)に深いつながりを持つイランは、イラクの政治・経済・安全保障に大きな影響力を行使している。2003年以降、イラク国内のシーア派政党や民兵組織への支援を通じて影響力を拡大してきた。両国は経済的にも緊密な関係にあるが、イラク国内ではイランの内政干渉に対する警戒感も存在する。また、イランの核開発問題や地域覇権を巡るアメリカとイランの対立は、イラクの安定にも影響を与えている。

トルコ:トルコはイラク北部のクルディスタン地域と国境を接しており、クルド労働者党(PKK)の活動を巡って長年緊張関係にある。トルコはしばしばPKK掃討を理由にイラク領内で軍事作戦を実施しており、イラク政府は主権侵害であるとして抗議している。また、チグリス川・ユーフラテス川の水資源問題も両国間の懸案事項である。経済的には、トルコはイラクにとって重要な貿易相手国であり、特にクルディスタン地域との経済的結びつきは強い。

サウジアラビア:サウジアラビアはスンニ派の大国であり、イラクのシーア派主導政権やイランの影響力拡大に対して警戒感を持ってきた。歴史的には、イラン・イラク戦争ではイラクを支援したが、湾岸戦争では対立した。近年、両国関係は改善の兆しを見せており、経済協力や国境管理などの分野で対話が進められている。しかし、宗派対立や地域情勢を巡る認識の違いは依然として存在する。

これらの国々との関係は、イラク国内の政治勢力や宗派・民族間の対立とも連動しており、非常に複雑な様相を呈している。イラク政府は、各国とのバランスの取れた外交関係を構築し、自国の主権と国益を確保するとともに、地域全体の安定に貢献することを目指している。その過程において、影響を受ける当事者の視点や人権問題への配慮が不可欠である。

7.2. 国際機関における活動

イラクは、国際連合(UN)、アラブ連盟、石油輸出国機構(OPEC)など、多くの主要な国際機関の加盟国として、国際社会における一定の役割を担っている。

国際連合(UN):イラクは1945年の国際連合設立時からの原加盟国である。長年にわたる紛争と国内の不安定さから、国連はイラクに対して人道支援、復興支援、選挙支援、人権監視、和平構築など多岐にわたる活動を行ってきた。国連イラク支援ミッション(UNAMI)は、イラク政府と国民を支援し、政治プロセス、和解、人権の促進などに取り組んでいる。イラクはまた、国連の各種専門機関(UNESCO、WHO、UNICEFなど)とも協力し、国内の課題解決に努めている。

アラブ連盟:イラクは1945年のアラブ連盟設立時からの加盟国であり、アラブ世界の主要国の一つとして、地域の政治・経済・文化協力において伝統的に重要な役割を果たしてきた。しかし、湾岸戦争やその後の国際的孤立により、アラブ連盟内での影響力は一時的に低下した。2003年以降、イラクはアラブ連盟への復帰を果たし、地域問題の解決やアラブ諸国との関係再構築に努めている。

石油輸出国機構(OPEC):イラクは1960年のOPEC設立時からの原加盟国であり、世界有数の石油埋蔵量と生産量を誇る産油国として、OPECの政策決定において重要な発言権を持つ。OPEC加盟国として、国際石油市場の安定と加盟国の利益保護のために、他の産油国と協調して生産調整などを行っている。石油収入はイラク経済の根幹であり、OPECにおける活動は国家財政に直結する重要性を持つ。

これらの国際機関における活動を通じて、イラクは国際社会との連携を強化し、国内の復興と安定、そして地域および世界の平和と発展に貢献することを目指している。しかし、国内の政治的課題や安全保障上の問題が、その活動の足枷となる場合もある。

8. 軍事

イラクの軍事力は、長年の戦争と政変、そしてその後の再建努力によって大きく変容してきた。サッダーム・フセイン政権時代には中東有数の軍事大国であったが、湾岸戦争とイラク戦争によって壊滅的な打撃を受けた。2003年以降、アメリカ合衆国主導の有志連合の支援のもと、新生イラク軍の再建が進められている。

8.1. イラク軍

現在のイラク軍は、国防省の管轄下にあり、イラク陸軍、イラク空軍、イラク海軍、そしてイラク防空司令部から構成される。また、首相直属の組織として、イラク特殊作戦部隊を統括するイラク対テロ局(CTS)や、人民動員隊(PMF)が存在する。

イラク陸軍は、イラク軍の中核をなし、複数の歩兵師団と機甲師団から構成される。兵力は数十万人規模とされ、戦車、装甲車、火砲などを装備している。サッダーム政権崩壊後、アメリカの協力のもとで再編され、国内の治安維持や国境警備、対テロ作戦などを主な任務としている。

イラク空軍は、戦闘機、攻撃機、輸送機、ヘリコプターなどを保有し、地上部隊の支援、偵察、兵員・物資輸送などを担う。主力戦闘機としてアメリカ製のF-16を導入している。かつては強力な航空戦力を有していたが、湾岸戦争とイラク戦争で大きな損害を受けた。

イラク海軍は、ペルシア湾における領海警備、海上交通路の保護、密輸・テロ対策などを任務とする。規模は比較的小さく、主に哨戒艇や小型艦艇を運用している。

イラク特殊作戦部隊(ISOF)は、対テロ作戦を専門とする精鋭部隊であり、ISILとの戦いで重要な役割を果たした。

2003年以前のイラク軍は主にソ連製の兵器で装備されていたが、それ以降は西側諸国、特にアメリカからの兵器供与や購入が進んでいる。軍の近代化と能力向上は継続的な課題であり、NATO訓練ミッション - イラクなどが訓練支援を行っている。

8.2. 国防政策と対外軍事協力

イラクの国防政策は、主権と領土の一体性の維持、国内の治安確保、テロリズムの脅威への対処を基本方針としている。特に、ISILのような過激派組織の再興を防ぐことが最重要課題の一つである。

軍の近代化は、装備の更新、兵員の訓練、指揮統制システムの改善などを通じて進められている。これには、アメリカ合衆国をはじめとする外国からの軍事援助や技術協力が不可欠である。イラクはアメリカと戦略的枠組み合意を締結しており、安全保障分野での協力を継続している。

また、NATOとも協力関係にあり、NATOはイラク軍の訓練や能力構築を支援している。周辺国との間では、国境警備や情報共有など、安全保障上の課題に対応するための協力が行われている。

しかし、国内の宗派対立や政治的不安定、外部勢力の影響などが、統一的かつ効果的な国防政策の遂行を困難にしている側面もある。特に、人民動員隊(PMF)のような、政府の正式な指揮系統から一部独立した武装勢力の存在は、国家による武力の独占という観点から課題を抱えている。

9. 経済

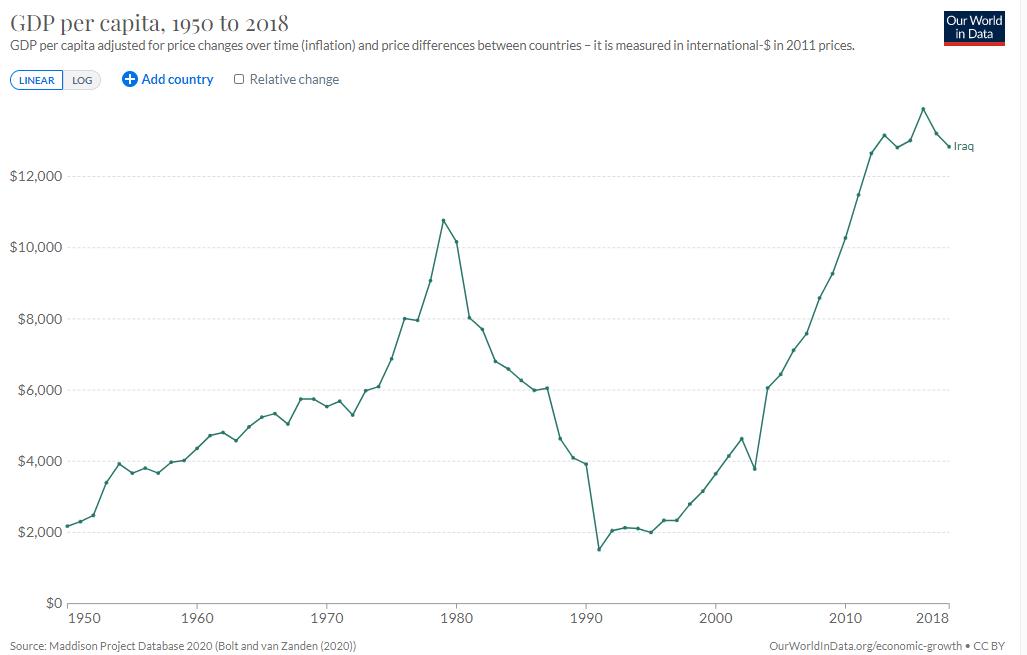

イラク経済は、豊富な石油資源に大きく依存しており、伝統的に石油輸出が外貨収入の大部分を占めてきた。しかし、長年の戦争、国際的な経済制裁、国内の政情不安、そして近年のISILとの戦いは、経済インフラに深刻な打撃を与え、経済再建の大きな足枷となっている。イラク政府は、石油依存からの脱却と経済の多角化、民間セクターの育成、外国投資の誘致などを目指しているが、多くの課題に直面している。経済運営においては、社会的公正や環境への配慮、そして汚職対策が重要な論点となる。

9.1. 経済構造と現状

イラクの経済は、石油部門が圧倒的な支配力を持つ。伝統的に外貨収入の約95%を石油輸出に依存してきた。他の産業部門の発展の遅れは、18%から30%の高い失業率と、一人当たりGDP 4812 USD という結果につながっている(2021年CIA World Factbook)。2011年には、公務員が常勤雇用の約60%を占めていた。石油輸出産業は、イラク経済を支配しているものの、雇用創出にはほとんど貢献していない。女性の労働力参加率は依然として低く、2011年の最高推定値でも22%に留まっている。

国際農業開発基金(IFAD)によると、イラクは石油資源に恵まれた高中所得国である。2020年の国内総生産(GDP)はIMF統計で1695億ドル、一人当たりGDPは4223ドルであった。

アメリカによる占領前、イラクの計画経済は外国資本によるイラク企業の所有を禁止し、ほとんどの大規模産業を国有企業として運営し、外国製品を排除するために高い関税を課していた。サッダーム・フセイン時代、イラクは世界で最も発展した国の一つであった。2003年の侵攻後、連合国暫定当局(CPA)は、イラク経済の民営化と外国直接投資への開放を目的とした多くの拘束力のある命令を次々と発令した。

2004年11月20日、パリクラブの債権国は、イラクがクラブメンバーに対して負っていた420億ドルの債務のうち80%(330億ドル)を帳消しにすることに合意した。侵攻時のイラクの対外債務総額は約1200億ドルであり、2004年までにさらに50億ドル増加していた。債務救済は3段階で実施されることになった(各30%の2段階と20%の1段階)。

イラクの公式通貨はイラク・ディナールである。CPAは新しいディナール硬貨と紙幣を発行し、紙幣はデ・ラ・ルー社によって現代的な偽造防止技術を用いて印刷された。

戦争は経済に大きな打撃を与えたが、近年、イラク経済は回復の兆しを見せている。特に、クルド人地域やシーア派住民が多い地域では、2003年から2011年の戦争終結以降、経済的ブームが見られた。スンナ派住民が多い州でも、多くの新規建設プロジェクトに見られるように、経済的進展が見られる。さらに、イラクは農業国であり、観光業も大きな成長分野となる可能性を秘めている。これには、考古学的遺跡や宗教的巡礼地への観光が含まれ、エコツーリズムの潜在的な場所とも考えられている。

侵攻から5年後、推定240万人が国内避難民となり(さらに国外に200万人の難民)、400万人のイラク人が食糧不安に陥り(子供の4分の1が慢性的な栄養失調)、安全な飲料水を利用できるイラクの子供は3分の1に過ぎなかった。2022年、1990年の侵攻後のクウェートへの賠償を確実にするために設立された国連賠償委員会は、イラクがクウェートに総額524.00 億 USDの戦争賠償金を支払ったと発表した。海外開発研究所によると、国際NGOはその任務を遂行する上で困難に直面しており、その支援は「断片的で、主に秘密裏に行われ、治安の悪さ、調整された資金調達の欠如、限られた運営能力、不十分な情報によって妨げられている」。国際NGOは標的とされており、最初の5年間で援助従事者94人が殺害され、248人が負傷し、24人が逮捕または拘留され、89人が誘拐または拉致された。

労働者の権利、貧富の格差、汚職、富の不均衡な分配といった社会経済的な側面も、イラク経済が抱える重要な課題である。

9.2. 石油・エネルギー産業

イラクは、確認されているだけで1431億バレルの原油埋蔵量を誇り、ベネズエラ、サウジアラビアに次いで世界第3位の規模である。2012年12月には、原油生産量は日量340万バレルに達した。イラクの石油資源開発はまだ初期段階にあり、国内で掘削された油井は約2,000本に過ぎず、これはアメリカ合衆国テキサス州だけで約100万本が掘削されているのと比較すると極めて少ない。イラクは石油輸出国機構(OPEC)の創設メンバーの一つである。

1970年代、イラクは日量最大350万バレルの石油を生産していたが、1990年のクウェート侵攻後の国際的な経済制裁により、国の石油部門は壊滅的な打撃を受けた。制裁により1996年まで石油輸出が禁止され、第一次湾岸戦争後の数年間でイラクの生産量は85%減少した。2003年のアメリカ主導の侵攻によりサッダーム・フセイン政権が打倒され制裁は解除されたが、その後の紛争が石油資源開発の足かせとなっている。

2010年時点で、治安状況の改善と数十億ドルの石油収入にもかかわらず、イラクの発電量は顧客需要の約半分にとどまっており、暑い夏の間には抗議行動を引き起こす原因となっていた。2007年にイラク国民議会に提出されたイラク石油法案は、国内の様々な政治勢力間の意見の相違により承認には至っていない。バスラ石油ターミナルは、パイプラインからタンカーへの積み替え施設であり、スーパータンカーが利用されている。

2007年5月のアメリカの調査によると、過去4年間にイラクが申告した石油生産量のうち、日量10万バレルから30万バレルが汚職や密輸によって流出した可能性がある。2008年、アルジャジーラは、アメリカの管理下にあったイラクの石油収入130億ドルの会計処理が不適切であり、そのうち26億ドルは完全に使途不明であると報じた。政府が石油の公的調達における汚職を減らしたとの報告もあるが、政府高官への贈収賄やリベートに関する信頼できる報告は依然として続いている。

2009年6月30日と12月11日、石油省は、イラク国内の多くの油田について、国際石油会社とサービス契約を締結した。契約された油田には、「超巨大」なマジュヌーン油田、ハルファヤ油田、西クルナ油田、ルメイラ油田などが含まれる。BPと中国石油天然ガス集団(CNPC)は、イラク最大の油田であるルメイラ油田の開発契約を獲得した。

2014年3月14日、国際エネルギー機関(IEA)は、イラクの石油生産量が2月に日量50万バレル増加し、平均360万バレルに達したと発表した。これは、サッダーム・フセインが権力を掌握した1979年以来の最高水準であった。しかし、2014年7月14日、宗派間の紛争が激化する中、クルディスタン地域政府(KRG)軍が北部にあるバイ・ハッサン油田とキルクーク油田を制圧し、イラク中央政府の管理下から奪った。バグダード政府はこの制圧を非難し、油田が返還されなければ「悲惨な結果」を招くと警告した。

2018年、国連は石油がイラクの歳入の99%を占めると推定した。2021年時点で、石油部門は外貨収入の約92%を提供している。

環境問題や資源管理の持続可能性も重要な課題である。石油生産に伴う環境汚染、特にガスフレアによる大気汚染は深刻であり、再生可能エネルギーへの転換やエネルギー効率の改善が求められている。

9.3. 農業

イラクの農業は、チグリス川とユーフラテス川の恩恵を受け、歴史的に国の基幹産業の一つであった。しかし、長年の紛争、インフラの老朽化、水不足、土壌の塩害、そして近年の気候変動の影響により、その生産性は大きく低下している。

国際連合食糧農業機関(FAO)の統計によると、イラクの農地は国土の約13.8%を占める。主な農産物は、小麦、大麦、米といった穀物であり、その他にトマト、ブドウ、そして特産品であるナツメヤシ(デーツ)などが栽培されている。ナツメヤシは、イラクの農業、経済、食文化と深く結びついており、かつては世界有数の生産国であった。バスラ県とバグダード県が主要な産地であり、特にバスラでは数百万本のナツメヤシが植えられているとされた。イラン・イラク戦争や湾岸戦争で大きな被害を受けたが、依然として重要な輸出品目の一つである。イラクで栽培されている主なナツメヤシの品種には、カラセー種、ハラウィ種、カドラウィ種、ザヒディ種などがある。

畜産業では、羊、ヤギ、牛などが飼育されている。特に南部の湿地帯(メソポタミア湿地)では、水牛の飼育が伝統的に行われてきた。

イラク農業が抱える主要な課題は以下の通りである。

- 灌漑システム:ティグリス・ユーフラテス川に依存する灌漑網は、老朽化が進み、効率的な水利用ができていない。また、上流国(特にトルコ)によるダム建設は、イラクへの水供給量を減少させ、深刻な水不足を引き起こしている。

- 土壌塩害:不適切な灌漑や排水により、農地の塩類集積が進み、作物の生育を阻害している。

- 農業技術の遅れ:近代的な農業技術や機械の導入が遅れており、生産性が低い。

- 紛争と治安:長年の紛争は農地の荒廃や農業従事者の避難を招き、治安の不安定さは農業活動の妨げとなっている。

- 気候変動:気温の上昇、降水量の減少、干ばつの頻発は、農業生産に深刻な影響を与えている。

イラク政府は、農業セクターの復興と発展を目指し、灌漑システムの改修、農業技術の導入支援、農家への融資などの政策を進めているが、その道のりは険しい。食料安全保障の確立と農村地域の活性化は、イラクの安定と発展にとって重要な課題である。

9.4. 主要産業と貿易

イラクの経済は石油産業に大きく依存しているが、石油以外の主要産業としては、農業、小規模な製造業(食品加工、繊維、建設資材など)、そして近年成長が見られるサービス業(通信、金融、小売など)が挙げられる。しかし、これらの産業は国内需要を満たすには至っておらず、多くの製品やサービスを輸入に頼っているのが現状である。

製造業は、サッダーム・フセイン政権下で一定の発展を見たものの、その後の戦争や経済制裁により大きな打撃を受けた。現在は、主に国内市場向けの軽工業が中心であり、技術力や競争力の面で課題を抱えている。政府は製造業の再建と育成を目指しているが、電力不足、インフラの未整備、治安の不安定さなどが障害となっている。

サービス業は、2003年以降、特に通信分野や金融分野で成長が見られる。携帯電話の普及やインターネット利用者の増加に伴い、通信関連産業が拡大している。銀行や保険などの金融サービスも徐々に整備されつつあるが、依然として近代化の途上にある。

対外貿易において、イラクは典型的な資源輸出型・工業製品輸入型の構造となっている。

- 輸出:総輸出額の9割以上を原油および石油製品が占めている。非石油製品の輸出は極めて少なく、主にナツメヤシ(デーツ)などの農産物が中心である。主要な輸出相手国は、石油の大口購入国であるアメリカ合衆国、インド、中国、EU諸国などである。

- 輸入:主な輸入品目は、機械類、輸送機器、食料品、医薬品、建設資材、消費財など、国民生活や経済活動に必要なあらゆる製品に及ぶ。主要な輸入相手国は、トルコ、中国、イラン、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、EU諸国などである。

イラク政府は、輸出産品の多角化と輸入依存度の低減を目指し、国内産業の育成や貿易協定の締結などを進めている。しかし、石油への過度な依存体質からの脱却は容易ではなく、経済構造の転換には長期間を要すると見込まれる。また、近隣諸国との貿易関係は、政治情勢や安全保障問題の影響を受けやすいという特徴がある。

9.5. 交通とインフラストラクチャー

イラクの交通網と社会基盤(インフラストラクチャー)は、長年の紛争と投資不足により深刻な問題を抱えているが、近年、復興と開発の努力が進められている。

道路:イラクには近代的な高速道路網が存在し、総延長は約 4.56 万 km に及ぶ。道路網はイラクを近隣諸国のイラン、トルコ、シリア、ヨルダン、サウジアラビア、クウェートと結んでいる。700万台以上の乗用車、100万台以上の業務用タクシー、バス、トラックが使用されている。主要高速道路での最高速度は 110 km/h である。多くの道路は1970年代後半から1980年代初頭に建設され、20年の耐用年数で設計された。これらの施設の多くは、イラクが経験した度重なる戦争で損傷した。それ以来、特にバグダードでは交通渋滞が深刻な問題となっている。

鉄道:イラク共和国鉄道がイラクの鉄道輸送を担当している。鉄道インフラは、総延長 2405 km の線路、109の駅、31両の機関車、1,685両の車両で構成されている。政府は、トルコ、クウェート、サウジアラビアとの鉄道路線を確立し、ヨーロッパと湾岸地域を結ぶ継続的な鉄道ルートを完成させようとしている。現在、カルバラーとナジャフを結ぶ大規模プロジェクトが進行中である。首都バグダードと第二の都市バスラを結ぶ重要路線には、2014年に中国製の高速車両が導入された。

港湾:イラクの石油輸出の大部分は港湾を通じて行われる。バスラ県はイラク唯一の沿岸県であり、イラクの6つの港すべて(アブ・フルース港、アル・バスラ石油ターミナル、グランド・ファウ港、ホール・アル・アマヤ石油ターミナル、ホール・アル・ズバイル港、バスラ港、ウム・カスル港)がここにある。特に、ウム・カスル港と計画中のグランド・ファウ港は、イラクの貿易にとって極めて重要な拠点である。

空港:2012年時点でイラクには約104の空港がある。主要な国際空港は、バグダード国際空港、バスラ国際空港、アルビール国際空港、スレイマニヤ国際空港、キルクーク国際空港、ナジャフ国際空港などがある。政府は、カルバラーとナーシリーヤに国際空港を建設中であり、2013年から2017年の内戦中に閉鎖されたモースル空港の再開も進めている。

電力:電力供給はイラクが抱える最も深刻なインフラ問題の一つである。発電能力の不足、送電網の老朽化、燃料供給の不安定さなどにより、慢性的な電力不足が続いており、国民生活や経済活動に大きな支障をきたしている。夏季には電力需要が急増し、計画停電が頻繁に実施される。

通信:固定電話網は未発達であるが、携帯電話の普及率は高い。インターネットの利用も拡大しているが、接続速度や料金の面で課題がある。

水供給と衛生:安全な飲料水へのアクセスは、特に地方部で依然として低い。下水処理施設の整備も遅れており、公衆衛生上の問題を引き起こしている。

イラク政府は、外国からの援助や投資を受けながら、これらのインフラの復旧と開発に取り組んでいる。特に、2023年には、中国との枠組み合意に基づき、全国に1000校の学校を建設するプロジェクトの一環として790校の新設学校が開校した。また、住宅不足の解消を目指し、全国に15の新しい都市を建設する計画を発表した。バグダード西部に建設されるアル=ジャワヒリ市はその第一弾であり、3万戸の住宅ユニットが供給される予定である。2024年には、イラク、トルコ、カタール、アラブ首長国連邦の間で、イラク開発ロードプロジェクトに関する協力覚書が署名された。このプロジェクトは、中東最大の港を目指すグランド・ファウ港とトルコ国境を鉄道と高速道路で結ぶもので、総工費は170億ドルが見込まれている。

これらのプロジェクトは、イラクの経済成長と国民生活の向上に不可欠であるが、資金調達、治安問題、汚職、技術者不足などが、その進捗を妨げる要因となっている。地域格差やアクセスの公平性への配慮も重要な課題である。

9.6. 財政・金融と復興

イラクの国家財政は、石油収入に大きく依存している。歳入の大部分を石油輸出が占めており、原油価格の変動が国家財政に直接的な影響を与える脆弱な構造となっている。長年の戦争と経済制裁、そしてその後の復興費用により、財政状況は厳しい。多額の対外債務を抱えていたが、2004年のパリクラブ合意などにより、一部債務が削減された。

イラクの金融システムは、イラク中央銀行が中心となり、国有銀行と民間銀行が存在する。しかし、金融インフラは依然として未発達であり、国民の銀行利用率は低い。資金洗浄対策やテロ資金供与対策も重要な課題である。2003年以降に設立された「ドル・オークション」システムは、イラクの銀行が連邦準備銀行に保管されているイラクの石油収入から米ドルを購入することを可能にするものだが、詐欺師、テロリスト、マネーロンダラーによって数十億ドルがイラクから流出するために悪用されてきた。不正の警告や証拠にもかかわらず、アメリカ当局は何年もの間、重要な措置を講じなかった。2015年、イラク議会委員会は、アル=フダ銀行による65億ドルの不正取得を含む広範な不正を明らかにした。典型的な不正は、イラクの銀行が偽の請求書や書類を提出してドルを取得し、その後、合法的な輸出業者ではなく両替商や個人に送金するというものだった。これらの不正利用された資金は、イラン支援の民兵、ISIL、シリア政権など、様々なアメリカの敵対勢力を支援したと報じられている。最近のアメリカの措置には、不正に関与した一部のイラクの銀行や個人に対する制裁が含まれるが、批評家はこれらの措置が遅すぎたと主張している。

戦後の経済復興は、イラク政府にとって最優先課題の一つである。国際社会からの財政支援や技術協力、外国からの直接投資誘致が不可欠であるが、治安の不安定さ、汚職の蔓延、法制度の未整備、官僚主義などが大きな障害となっている。特に、汚職は復興資金の不正流用やプロジェクトの遅延を引き起こし、国民の不満を高める要因となっている。富の公平な分配も重要な課題であり、石油収入の恩恵が一部の地域や層に偏ることなく、国民全体に行き渡るような仕組み作りが求められている。

イラクは、欧州復興開発銀行(EBRD)の加盟国であり、経済改革や民間セクターの育成においてEBRDからの支援を受けている。また、世界銀行や国際通貨基金(IMF)とも協力し、財政再建や経済構造改革に取り組んでいる。

10. 社会

イラク社会は、多様な民族、宗教、言語が混在する複雑なモザイク模様を呈している。長年の紛争と政治的不安定は、社会の分断を深め、多くの課題を生み出してきた。特に、少数派や脆弱な立場の人々の状況は依然として厳しく、彼らの権利擁護と社会統合が重要なテーマとなっている。

10.1. 人口

2023年時点の国際連合の推計によると、イラクの総人口は約4,550万人である。人口増加率は比較的高く、若年層の割合が大きいピラミッド型の人口構成となっている。1878年には約200万人と推定されていた人口は、20世紀を通じて大幅に増加し、2013年には戦後の人口ブームの中で3,500万人に達した。

人口密度は地域によって大きく異なり、ティグリス川とユーフラテス川流域の肥沃な平野部、特に首都バグダード周辺に人口が集中している。一方、広大な砂漠地帯は人口希薄である。

近年の紛争や内戦により、多くの国内避難民や国外への難民が発生し、人口動態に大きな影響を与えている。また、高い失業率、特に若年層の失業は、社会不安の要因の一つとなっている。

都市化も進行しており、多くの人々が農村部から都市部へ移住している。これにより、都市部では住宅不足、インフラの逼迫、環境問題などが深刻化している。

10.2. 民族

イラクは多様な民族が共存する国である。住民はアラブ人が約75~80%、クルド人が約15~20%、アッシリア人が約3%、トルクメン人が約2%を占める。

主要な民族集団は以下の通りである。

- アラブ人:イラクの人口の大多数(約75~80%)を占める。主にイスラム教を信仰し、シーア派とスンナ派に大別される。シーア派アラブ人は主に南部および中部、スンナ派アラブ人は主に西部および中部に居住している。

- クルド人:人口の約15~20%を占め、主にイラク北部のクルディスタン地域に居住する。独自の言語(クルド語)と文化を持つ。多くはスンナ派イスラム教徒であるが、シーア派(フェイリ・クルド人)やその他の宗教を信仰する者もいる。長年にわたり自治権を求めて中央政府と対立してきた歴史がある。

- トルクメン人:人口の数パーセントを占め、主にイラク北部のキルクーク県やニーナワー県などに居住する。テュルク諸語に属するトルクメン語を話す。多くはスンナ派イスラム教徒だが、シーア派も存在する。

- アッシリア人:古代アッシリア人の末裔とされ、主にキリスト教(アッシリア東方教会、カルデア・カトリック教会など)を信仰する。人口は数十万人と推定される。独自のアラム語の方言を話す。歴史的に迫害の対象となり、多くの人々が国外へ移住した。

- ヤズィーディー:クルド語を話す民族宗教集団で、独自のヤズィーディー教を信仰する。主にイラク北西部のシンジャール地方に居住していたが、ISILによるジェノサイドの標的となり、多くの犠牲者と避難民を出した。

- シャバク人:主にニーナワー平原に居住する少数民族。独自の言語(シャバク語)を話すが、クルド語やアラビア語も使用する。多くはシーア派イスラム教徒である。

- アルメニア人:主にオスマン帝国時代のアルメニア人虐殺を逃れてイラクに移住してきた人々の末裔。キリスト教アルメニア使徒教会を信仰する。

- マンダ教徒:古代から続くグノーシス主義的宗教であるマンダ教を信仰する。主にイラク南部の湿地帯に居住していたが、迫害や環境悪化により多くが国外へ移住した。

- ロマ(カウリーヤ):イラク国内に居住するジプシー系の少数民族。

- アフリカ系イラク人:主にバスラ周辺に居住する、アフリカ系のルーツを持つ人々。歴史的にはイスラム帝国時代の奴隷貿易に起源を持つとされる。

これらの民族集団は、それぞれ独自の文化、言語、宗教を持ち、イラク社会の多様性を構成している。しかし、民族間の対立や少数派に対する差別、権利侵害は依然として大きな課題であり、国民和解と共生社会の実現が求められている。特に、サッダーム・フセイン政権下およびその後の紛争において、多くの少数派が迫害や暴力の対象となった。1987年イラク国勢調査の数字は、イラク国民がアラブ人またはクルド人の民族グループにのみ属することを示すことを許可されていたため、政権操作の疑いにより非常に問題があると見なされている。その結果、イラクで3番目に大きな民族グループであるトルクメン人のような他の少数民族の数が歪められた。

10.3. 言語

イラクの公用語は、イラク憲法第4条に基づき、アラビア語とクルド語である。

アラビア語は、イラクの人口の大多数を占めるアラブ人の母語であり、行政、教育、メディアなど社会のあらゆる場面で広く使用されている。イラクで話されるアラビア語は、主にメソポタミア・アラビア語(イラク方言)であり、さらに地域によって発音や語彙に差異が見られる。正則アラビア語(フスハー)は、公的な文書や報道、教育などで標準語として用いられる。

クルド語は、主にイラク北部のクルディスタン地域に居住するクルド人の母語である。クルド語にはいくつかの方言があり、イラクでは主にソラニーとクルマンジーが話されている。クルディスタン地域では、クルド語が行政、教育、メディアの主要言語として使用されている。

公用語以外にも、イラク国内では様々な少数言語が使用されている。憲法では、トルクメン語、シリア語(アラム語の現代方言であるアッシリア現代アラム語やカルデア現代アラム語を指す)、アルメニア語が少数言語として認知されており、これらの言語の話者が多数を占める地域では、教育機関において母語教育を受ける権利が保障されている。また、いかなる地域や県も、住民投票で過半数の承認を得れば、他の言語を公用語として宣言することができる。

その他の少数言語としては、シャバク語、マンダ語、ペルシア語、ロマ語(カウリーヤ語)などがある。

2003年の政権崩壊以前は、アラビア語が唯一の公用語であった。新憲法によるクルド語の公用語化は、クルド人の権利を保障し、多文化共生社会を目指す上での重要な一歩であるが、実際には言語政策の実施において課題も残されている。

10.4. 宗教

イラクはイスラム教が圧倒的多数を占める国であり、国民の約95~98%がイスラム教徒である。その内訳はシーア派が約64.5%、スンナ派が約30.9%である。その他、ヤズィーディー教やグノーシス主義を信仰する人々が約3.4%、キリスト教諸派が約1.2%、その他の宗教が約0.09%存在する。

イスラム教徒は主に二つの宗派に大別される。

- シーア派:イスラム教徒の約60~65%を占め、イラクにおける多数派である。主に南部および中部に居住するアラブ人と、一部のクルド人(フェイリ・クルド人など)やトルクメン人が信仰している。イラクには、シーア派にとって極めて重要な聖地であるナジャフ(第4代正統カリフであり初代イマームであるアリー・イブン・アビー=ターリブの廟がある)とカルバラー(第3代イマームであるフサイン・イブン・アリーが殉教した地)が存在し、多くの巡礼者が訪れる。イラクのシーア派の多くは十二イマーム派である。

- スンナ派:イスラム教徒の約30~35%を占める。主に西部および中部に居住するアラブ人と、クルド人の大部分、トルクメン人の一部が信仰している。サッダーム・フセイン政権はスンナ派主導であったため、2003年の政権崩壊後、スンナ派住民の一部は政治的・社会的に疎外感を抱き、これが宗派対立の一因となった。スンナ派の法学派としては、ハナフィー学派やシャーフィイー学派が有力である。

イスラム教以外では、以下の宗教が少数派として存在する。

- キリスト教:人口の約1%程度を占める。主にアッシリア人(アッシリア東方教会、カルデア・カトリック教会など)やアルメニア人(アルメニア使徒教会)が信仰している。キリスト教はイスラム教伝来以前からこの地域に存在していたが、近年の紛争やISILによる迫害により、多くのキリスト教徒が国外へ避難し、その数は大幅に減少した。

- ヤズィーディー教:クルド語を話すヤズィーディーが信仰する独自の宗教。主にイラク北西部のシンジャール地方に居住していたが、ISILによるジェノサイドの標的となり、深刻な被害を受けた。

- マンダ教:古代から続くグノーシス主義的宗教で、洗礼を重視する。主にイラク南部の湿地帯に居住していたが、迫害や環境悪化により多くが国外へ移住した。

- ユダヤ教:かつてはイラクに大規模なユダヤ人共同体が存在したが、イスラエル建国(1948年)以降の迫害や移住により、現在ではごく少数にとどまる。

- その他:シャバク人が信仰する独自の宗教や、バハイ教、ゾロアスター教、ヤルサン教などもごく少数存在する。

イラク憲法は信教の自由を保障しているが、実際には宗派間の緊張や過激派による攻撃、社会的差別などが存在し、少数派宗教の信者にとっては依然として厳しい状況が続いている。

10.5. 教育

1990年以前および2003年以降、イラクはすでに先進的で成功した教育制度を有していた。しかし、現在では教育の成功において「後退」している。サッダーム・フセインは統治時代にイラクを高等教育の主要な中心地へと変えた。ミレニアム開発目標(MDGs)の実施以来、イラクの教育は改善を見せている。2000年から2012年にかけて、就学者数はほぼ倍増し、600万人に達した。2015年から2016年までには、約920万人の子供たちが学校に通っており、年間4.1%の着実な就学率の増加が見られた。

しかし、初等教育の生徒数の急増は制度に負担をかけている。教育は政府支出のわずか5.7%しか受けておらず、学校への投資不足と地域における教育ランキングの低迷につながっている。UNICEFは、資金が無駄に使われ、中退率と留年率が増加していることを発見した。中退率は1.5%から2.5%の範囲であり、経済的または家族の理由で女子がより影響を受けている。留年率はほぼ17%に達し、2014年から2015年にかけて教育資金の約20%の損失を引き起こした。

地域格差は、イラクの初等教育における子供たちの就学率に大きな影響を与えている。サラーフッディーン県のような紛争地域では、学校が避難所や軍事基地に転用されたため、学齢期の子供たちの90%以上が学校に通えていない。限られた資源が教育制度に負担をかけ、教育へのアクセスを妨げている。しかし、閉鎖された学校を再開する努力がなされており、モースルでは38万人以上の子供たちが学校に戻るという成功が見られている。教育へのアクセスは場所によって異なり、男女間にも格差が存在する。

2024年、政府はイラク・中国間の枠組み合意に基づき、全国に1,000校の学校を建設するプロジェクトの一環として、790校の新しい学校を開校した。このイニシアチブは、過密状態と、長年の紛争による破壊によって悪化した学校での三重シフトの問題に対処することを目的としている。多くの学校は複数のシフトで運営せざるを得ず、時には生徒に1日わずか4時間しか学習時間を与えられないこともあり、これは教育成果に悪影響を及ぼしている。この学校建設プロジェクトは、イラクと中国政府間の2021年の合意に端を発する。さらに、イラク首相は、イラク開発基金(DFI)がまもなく民間部門と協力してさらに400校の学校を建設し、現在国内で8,000校以上不足している学校の問題に対処すると発表した。

イラクにおける教育制度は、伝統的なクルアーンを学ぶ学校に始まる。イギリス委任統治領時代から西欧型の初等教育が始まり、独立前の1929年から女性に対する中等教育も開始された。現在の教育制度は1978年に改訂され、義務教育が6年制となった。教育制度は充実しており、初等教育から高等教育に至るまで無料である。国立以外の学校は存在しない。1990年時点の統計によると、小学校は8,917校である。3年制の中学校への進学は試験によって判断され、3人に1人が中学校に進む。大学へ進学を望むものは中学校卒業後、2年間の予備課程を修了する必要がある。首都バグダードを中心に大学は8校、大学終了後は、19の科学技術研究所に進むこともできる。

10.6. 保健医療

2010年、医療費支出は国のGDPの6.84%を占めた。2008年には、住民1万人あたり医師6.96人、看護師13.92人であった。2010年の出生時平均余命は68.49歳で、男性は65.13歳、女性は72.01歳であった。これは1996年のピーク時の平均余命71.31歳から減少している。

イラクは1970年代に、病院ベースの資本集約的な治療医療モデルを用いて、中央集権的な無料医療制度を開発した。国は、石油輸出収入で支払われる医薬品、医療機器、さらには看護師の大規模な輸入に依存していたと、2003年7月に国連児童基金(UNICEF)と世界保健機関(WHO)が共同で発行した「ウォッチング・ブリーフ」報告書は述べている。プライマリケア従事者を用いた大規模医療に焦点を当てた他の貧しい国々とは異なり、イラクは専門医によって提供される高度な医療処置を備えた洗練された病院の西洋化されたシステムを開発した。UNICEF/WHO報告書は、1990年以前には都市居住者の97%と農村人口の71%が無料のプライマリヘルスケアを利用でき、病院のベッドのわずか2%が私的に管理されていたと指摘している。

2024年、ムハンマド・シヤーア・スーダーニーは、バグダードでほぼ40年ぶりに新しい総合病院となるシャーブ総合病院を正式に開院した。この246床の施設は、長らく遅延していたプロジェクトであり、共同管理モデルの下で完成し、スーダーニーによると、最新のインフラ、高度な医療機器、そして包括的な医療サービスを誇る。サリフ・ハスナウィ保健大臣は、過去2年間の同省の成果として、13の新しい病院、3つの専門センター、2つの熱傷ユニット、そして異なる県に25の腎臓治療センターの建設を挙げ、資格のある企業によって管理される100床規模の新しい病院16棟を建設する計画があることを強調した。同年、政府は新設されたナジャフ教育病院で近代的な病院の共同運営・管理プログラムの実施を開始した。

10.7. 主要都市

イラクには、その長い歴史と多様な文化を反映した多くの主要都市が存在する。これらの都市は、政治、経済、宗教、文化の中心として、国の発展において重要な役割を果たしてきた。

- バグダード:イラクの首都であり、最大の都市。ティグリス川のほとりに位置し、8世紀にアッバース朝の首都として建設されて以来、イスラム世界の政治・文化の中心地として栄えた。イスラーム黄金時代には「千夜一夜物語」の舞台ともなり、学術や芸術が花開いた。近代以降もイラクの行政、経済、文化の中心であり続けているが、度重なる戦争や紛争により大きな被害も受けた。市内には、イラク国立博物館、ムスタンスィリーヤ大学(歴史的建造物)、多くのモスクや市場(スーク)などがある。

- モースル:イラク北部、ティグリス川沿いに位置する国内第2の都市。古代アッシリアの首都ニネヴェの遺跡が近郊にあり、歴史的に多様な民族・宗教が共存してきた。オスマン帝国時代には重要な交易拠点であった。近年、ISILによる占領と破壊、そしてその後の奪還作戦により甚大な被害を受けたが、復興が進められている。旧市街の歴史的建造物や、アル=ヌーリー・モスク(ISILにより破壊されたが再建中)などが知られる。

- バスラ:イラク南部、シャットゥルアラブ川沿いに位置する国内第3の都市であり、イラク唯一の主要港湾都市。古くからペルシア湾貿易の拠点として栄え、アラビア半島やインドとの交易で重要な役割を果たした。石油産業の中心地の一つでもあり、多くの石油関連施設が集積している。ナツメヤシの産地としても有名。

- アルビール(クルド語名:ヘウレール):イラク北部、クルディスタン地域の主都。数千年の歴史を持つ世界最古級の都市の一つとされ、中心部にあるアルビール城はユネスコ世界遺産に登録されている。クルド文化の中心地であり、活気ある市場や博物館、公園などがある。

- キルクーク:イラク北部に位置する多民族都市。豊富な石油資源を埋蔵しており、その帰属を巡って中央政府とクルディスタン地域政府の間で長年対立が続いている係争地の一つである。アラブ人、クルド人、トルクメン人などが混住している。

- ナジャフ:シーア派イスラム教徒にとって最も重要な聖地の一つ。初代イマームであるアリー・イブン・アビー=ターリブの廟があり、世界中から多くの巡礼者が訪れる。シーア派の神学研究の中心地でもある。

- カルバラー:ナジャフと並ぶシーア派の聖地。第3代イマームであるフサイン・イブン・アリーが殉教した地であり、彼の廟には毎年大規模な巡礼(アルバイーン)が行われる。

- スレイマニヤ:イラク北部、クルディスタン地域に位置する主要都市。クルド文化・教育の中心地の一つであり、比較的自由な雰囲気で知られる。

- ファルージャ:イラク中部、アンバール県に位置する都市。スンナ派住民が多く、イラク戦争時にはアメリカ軍との激しい戦闘(ファルージャの戦闘)の舞台となった。

これらの都市は、イラクの多様性と複雑性を象徴しており、それぞれの都市が持つ歴史的背景や文化的特徴、そして直面する課題を理解することが、イラク全体の理解につながる。

10.8. ディアスポラと難民

長年にわたる戦争、政治的不安定、宗派対立、そして近年のISILによる暴力は、数多くのイラク国民を故郷から追いやった。これにより、大規模なイラク人ディアスポラが形成され、国内外に多くの難民および国内避難民(IDP)が発生した。これらの人々の人道的状況や社会統合の課題は、イラク社会が直面する最も深刻な問題の一つであり、特に脆弱な立場の人々への影響が懸念される。

イラク人ディアスポラ:

サッダーム・フセイン政権時代から、政治的迫害や経済的困窮を理由に国外へ脱出するイラク人が存在した。2003年のイラク戦争以降、その数は急増し、主にヨルダン、シリア、レバノン、トルコ、エジプトといった近隣諸国や、スウェーデン、ドイツ、イギリス、アメリカ合衆国、カナダ、オーストラリアなどの欧米諸国に大規模なイラク人コミュニティが形成された。ディアスポラの中には、医師、技術者、学者など高度な専門知識を持つ人材も多く含まれており、彼らの流出はイラクの「頭脳流出」として国の再建にとって大きな損失となっている。

難民と国内避難民(IDP):

国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)によると、2003年の侵攻以降、数百万人のイラク人が難民またはIDPとなった。ピーク時には、国外難民は200万人以上、IDPはそれを上回る数に達したとされる。特に、2006年から2008年にかけての宗派間暴力の激化や、2014年以降のISILの台頭により、避難民の数は再び急増した。ISILは、支配地域でヤズィーディーやキリスト教徒、シーア派イスラム教徒など特定の集団を標的とした迫害やジェノサイドを行い、多くの人々が生命の危機にさらされた。

これらの難民やIDPは、避難先で食料、水、住居、医療、教育などの基本的なニーズを満たすことが困難な状況に置かれることが多い。特に、女性や子供、高齢者、障害者といった脆弱な立場の人々は、搾取や暴力のリスクに晒されやすい。受け入れ国や地域社会も、大量の避難民の流入により、社会サービスやインフラへの負担が増大するという課題に直面している。

イラク政府および国際社会は、難民・IDPへの人道支援、帰還・再定住支援、そして彼らが紛争によって受けたトラウマからの回復支援に取り組んでいる。治安の改善や復興の進展に伴い、一部の避難民は故郷への帰還を果たしているが、依然として多くの人々が避難生活を余儀なくされている。帰還した地域でも、破壊されたインフラ、雇用の機会の欠如、宗派間の不信感などが、持続可能な生活再建の妨げとなっている。

難民・IDP問題の解決は、イラクの平和と安定、そして国民和解にとって不可欠な要素である。彼らの人権を尊重し、安全で尊厳ある生活を保障するための長期的な取り組みが求められている。

11. 文化

イラクの文化は、古代メソポタミア文明から受け継がれる豊かな歴史的遺産と、イスラム文化、そして現代の多様な影響が融合したものである。文学、音楽、美術、建築、食文化など、様々な分野で独自の文化が育まれてきた。

11.1. 歴史的遺産

イラクは、シュメール、アッカド、バビロニア、アッシリアといった古代メソポタミア文明が栄えた地であり、人類史における最も初期の都市、文字(楔形文字)、法典(ハンムラビ法典など)、数学、天文学がここで生まれた。「文明のゆりかご」とも称されるこの地域には、ウル、ウルク、バビロン、ニネヴェ、アッシュール、ハトラなど、数多くの重要な考古学的遺跡が点在している。これらの遺跡からは、壮大な神殿や宮殿、精巧な彫刻や工芸品、そして貴重な粘土板文書などが発見されており、古代オリエント世界の様子を今に伝えている。これらの歴史的遺産は、イラク国民のアイデンティティの源泉であると同時に、全人類にとって貴重な文化財である。しかし、長年の紛争や盗掘、そして近年のISILによる破壊行為により、多くの遺産が危機に瀕している。

11.2. 芸術と建築

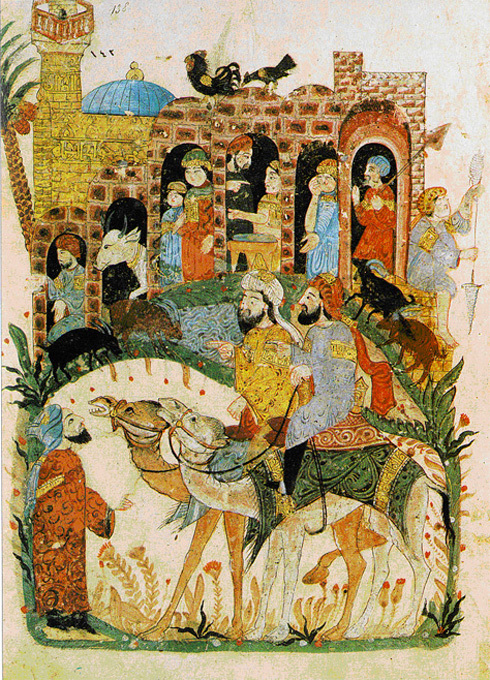

イラクの美術は、古代メソポタミアの伝統に深く根ざしている。シュメールの円筒印章、アッシリアの宮殿を飾った浮彫り、バビロニアの彩釉レンガなどは、その代表的なものである。イスラム時代に入ると、カリグラフィー(書道)、アラベスク(唐草文様)、細密画などが発展した。特にアッバース朝時代には、バグダードを中心にイスラム美術が黄金期を迎え、陶器、金属工芸、ガラス工芸、写本装飾などが高度な水準に達した。12世紀後半には、写本挿絵とカリグラフィーの様式であるバグダード派が興り、日常生活の描写や表情豊かな人物表現が特徴とされた。

近代以降、西洋美術の影響を受けつつも、伝統的な要素を取り入れた現代美術が生まれている。多くの著名な画家や彫刻家が国内外で活躍している。

イラクの建築は、日干しレンガや焼成レンガを用いた古代メソポタミアの建築に始まる。ジッグラト(聖塔)や宮殿、城壁などがその代表例である。イスラム時代には、モスク、マドラサ(神学校)、廟、宮殿、ハンマーム(公衆浴場)など、イスラーム建築の様式が発展した。ドームやミナレット(尖塔)、アーチ、中庭、精緻なタイル装飾などが特徴的である。バグダード、モースル、サマッラーなどには、歴史的なイスラム建築が多く残されている。また、カルバラーやナジャフといったシーア派の聖地には、壮麗な廟建築が見られる。近代建築では、ザハ・ハディッド、バジル・アル=バヤーティー、リファアト・チャディルジ、ヒシャーム・N・アシュクーリーなどが国際的に知られている。

11.3. 文学

イラクの文学は、世界で最も古い文学的伝統の一つを有する。古代メソポタミアでは、楔形文字で書かれた神話、叙事詩、賛歌、知恵文学などが数多く生み出された。その中でも特に有名なのが、英雄ギルガメシュの冒険と苦悩を描いたギルガメシュ叙事詩であり、これは現存する最古の文学作品の一つとされている。その他、天地創造神話であるエヌマ・エリシュや、洪水物語を含むアトラ・ハシース叙事詩なども重要である。

イスラム時代に入ると、アラビア語による文学が花開いた。アッバース朝時代(8世紀~13世紀)には、バグダードが文学の中心地となり、多くの詩人、散文家、学者が活躍した。アル=ジャاحイズ、アル=ムタナッビー、アブー・ヌワース、バスラのアル=ハリーリーなどがこの時代の代表的な文学者である。また、千夜一夜物語(アラビアンナイト)の一部は、アッバース朝時代のバグダードを舞台としている。

近代以降も、イラクからは多くの優れた詩人や小説家が生まれている。彼らは、アラビア語の豊かな伝統を受け継ぎつつ、現代社会の抱える問題や人間の普遍的な感情を表現してきた。著名な現代イラクの文学者としては、詩人のムハンマド・マフディー・アル=ジャワーヒリー、サファー・フルースィー、ドゥンヤ・ミハイルなどが挙げられる。イラク文学は、アラビア語だけでなく、クルド語、トルクメン語、現代アラム語など、国内の少数民族の言語による作品も存在する。

11.4. 音楽

イラクの音楽は、その豊かなマカーム(旋法)の伝統で知られている。これは師から弟子へと口承で受け継がれてきたもので、現在まで途切れることなく続いている。イラク・マカームは、マカームの中でも最も高貴で完成された形式と見なされている。イラク・マカームは、古典アラビア語の16の詩律のいずれか、またはイラク方言(ズハイリー)で書かれた詩を歌うものである。この芸術形式は、ユネスコによって「人類の無形文化遺産」として認定されている。

20世紀初頭、イラクで最も著名な音楽家の多くはユダヤ人であった。1936年に設立されたイラク・ラジオの楽団は、打楽器奏者を除いて全員がユダヤ人であった。バグダードのナイトクラブでは、ウード、カーヌーン、2人の打楽器奏者からなるアンサンブルが演奏し、ラジオではこれにナーイ(葦笛)とチェロが加わる形式が用いられた。1930年代から1940年代にかけて最も有名な歌手は、おそらくサリーマ・パシャ(後のサリーマ・ムラード)であった。当時、女性が公の場で演奏することは恥ずべきこととされていたため、パシャへの尊敬と称賛は異例なものであった。イラク出身の最も有名な初期の作曲家はウード奏者のエズラ・アハロンであり、最も卓越した演奏家はユースフ・ザアルールであった。ザアルールはイラク・ラジオ局の公式アンサンブルを結成し、伝統的なアンサンブルにチェロとナーイを導入する役割を担った。

伝統的な楽器としては、リュートに類似するウード、ヴァイオリンに似たレバーブ、チターに似たカーヌーン、葦笛のナーイ、酒杯型の片面太鼓ダラブッカなどが知られている。ウードは、西洋なしを縦に半分に割ったような形をした撥弦楽器で、フレットがなく、アラブ音楽特有の微分音やマカームの演奏に適している。

民謡には、アラブの伝統詩を歌い上げるカスィーダ、イラク独自の詩形を持つマッワール、パスタなどがある。また、クルド人は独自の音楽文化を持っている。現代のイラク人は、ラジオ放送などで西洋のロック、ヒップホップ、ポップスなども楽しんでいる。

11.5. 食文化

イラク料理の歴史は1万年前に遡り、シュメール、アッカド、バビロニア、アッシリア、古代ペルシアの時代にまで及ぶ。イラクの古代遺跡から発見された粘土板には、宗教的な祭りの際に神殿で調理されたレシピが記されており、これらは世界最古の料理本とされている。古代イラク、すなわちメソポタミアは、料理芸術を含むあらゆる知識分野において、多くの洗練され高度に進んだ文明の本拠地であった。しかし、イラク料理がその頂点に達したのは、バグダードがアッバース朝の首都であったイスラーム黄金時代の中世期であった。今日のイラク料理は、この豊かな遺産だけでなく、隣接するトルコ、イラン、そして大シリア地域の料理伝統からの強い影響も反映している。

イラク料理の特徴的な食材には、野菜(ナス、トマト、オクラ、タマネギ、ジャガイモ、ズッキーニ、ニンニク、ピーマン、トウガラシなど)、穀物(米、ブルグル、大麦など)、豆類(レンズ豆、ヒヨコマメ、カネリーニ豆など)、果物(デーツ、レーズン、アンズ、イチジク、ブドウ、メロン、ザクロ、柑橘類、特にレモンやライム)などがある。

西アジアの他の国々と同様に、鶏肉、特に羊肉が好まれる。ほとんどの料理は米(通常はイラク南部の湿地帯で栽培されるバスマティ米)とともに供される。ブルグル小麦は、古代アッシリア時代から国の主食であったため、多くの料理に使用される。

イラクを代表する料理には以下のようなものがある。

- クッバ(キッベ):ブルグルや米の生地でひき肉などを包んで揚げたり茹でたりしたもの。

- ドルマ:ブドウの葉や野菜(ナス、ピーマン、ズッキーニなど)にご飯やひき肉を詰めて煮込んだもの。

- マスグーフ:ティグリス川やユーフラテス川で獲れる鯉などの淡水魚を直火で焼き上げた伝統料理。

- ティッブシ(テプシ・ベティンジャン):ナスとトマト、ひき肉などを煮込んだ料理。

- 各種ケバブや煮込み料理(シチュー)。

飲み物としては、紅茶(チャイ)が非常に好まれ、日常的に飲まれている。また、ヨーグルト飲料(ラバン)も一般的である。

11.6. スポーツ

イラクで最も人気のあるスポーツはサッカーである。その他、バスケットボール、水泳、ウエイトリフティング、ボディビル、ボクシング、キックボクシング、テニスなども人気がある。

サッカー:イラクサッカー協会(IFA)が国内のサッカーを統括しており、男子代表チーム(サッカーイラク代表)と国内リーグ(イラク・プレミアリーグ)を運営している。イラク代表は、1986 FIFAワールドカップに一度出場したほか、AFCアジアカップでは2007年大会で初優勝を飾るという快挙を成し遂げた。この時のエースストライカーであったユニス・マフムードは国民的英雄となり、2007年のバロンドール候補にも選ばれた。国内リーグでは、アル・ザウラーSCが最多優勝回数を誇る強豪クラブである。日本のサッカーファンにとっては、1993年のFIFAワールドカップ・アジア最終予選で日本代表がロスタイムに同点ゴールを許し、ワールドカップ初出場を逃した、いわゆる「ドーハの悲劇」の対戦相手としても知られている。

オリンピック:イラクはオリンピックにも選手団を派遣しており、これまでにウエイトリフティングで銅メダルを1個獲得している(1960年ローマオリンピック)。

スポーツは、紛争や政治的混乱が続くイラクにおいて、国民が一体感を持ち、喜びを分かち合うことのできる数少ない機会の一つとして、重要な役割を果たしている。

11.7. メディア

イラクは中東で2番目にテレビ局を開設した国であり、1950年代に始まった。イラクの近代化を支援する計画の一環として、イギリスの通信会社パイ社が首都バグダードにテレビ放送局を建設し、委託した。

2003年に完全な国家管理が終了した後、イラクの放送メディアは著しい成長期を迎えた。BBCの報道によると、2003年半ばまでに、イラク人が所有するラジオ局は20局から0.15局から17局のテレビ局に、そしてイラク人が所有・運営する新聞は200紙になった。

イラクのメディア専門家であり、このテーマに関する多くの報告書の著者であるイブラヒム・アル=マラシは、2003年のアメリカによるイラク侵攻の4つの段階を特定しており、それらはその後のイラクメディアのあり方に大きな影響を与える措置を講じていた。これらの段階は、侵攻前の準備、戦争と実際の標的選択、戦後初期、そして反乱の拡大とイラク暫定政府(IIG)およびイヤード・アッラーウィー首相への権力移譲である。

サッダーム・フセイン政権下では、メディアは厳しく統制され、政府のプロパガンダ機関としての役割を担っていた。2003年の政権崩壊後、メディア環境は大きく変化し、多数の新聞、テレビ局、ラジオ局、ウェブサイトが設立された。これにより、報道の自由度は以前に比べて向上したが、依然として多くの課題を抱えている。

ジャーナリストに対する脅迫や暴力、政府や武装勢力による圧力、宗派・民族間の対立を煽るような報道などが問題となっている。また、メディアの所有構造が不透明であったり、特定の政治勢力や外国の影響下にあるメディアも存在する。

インターネットの普及も進んでおり、ソーシャルメディアは情報伝達や世論形成において重要な役割を果たしている。しかし、偽情報やヘイトスピーチの拡散も問題視されている。

報道の自由とメディアの独立性を確保し、国民が多様な情報にアクセスできる環境を整備することが、イラクの民主主義の発展にとって不可欠である。

11.8. 世界遺産

イラクには、その豊かな歴史と文化を反映するユネスコ世界遺産が複数存在する(2024年現在、文化遺産6件)。

- ハトラ(1985年登録):イラク北西部に位置する古代都市遺跡。紀元前3世紀頃にセレウコス朝によって建設され、その後パルティア帝国の重要な通商・宗教都市として栄えた。ローマ帝国とパルティア帝国の緩衝地帯にあり、双方の文化の影響を受けた独自の建築様式を持つ。円形の城壁に囲まれ、壮大な神殿群が残る。ISILによって一部破壊された。

- アッシュール (カラト・シェルカート)(2003年登録、危機遺産):ティグリス川中流域に位置する古代アッシリアの最初の首都。紀元前3千年紀から都市が形成され、アッシリア帝国の宗教的中心地として重要な役割を果たした。神殿、ジッグラト、宮殿などの遺跡が残る。ティグリス川のダム建設計画や紛争により危機遺産に登録されている。

- サーマッラーの考古都市(2007年登録、危機遺産):9世紀にアッバース朝の首都として建設された都市遺跡。壮大なサーマッラーの大モスクとその螺旋状のミナレット(マルウィヤ・ミナレット)、広大な宮殿跡などが残る。アッバース朝時代の都市計画や建築様式を伝える上で貴重。治安悪化により危機遺産に登録されている。

- アルビール城塞(2014年登録):イラク北部、クルディスタン地域の主都アルビールの中心部に位置する城塞都市。数千年にわたり継続的に居住されてきた世界最古級の都市の一つとされる。丘の上に築かれ、城壁や伝統的な家屋が残る。

- イラク南部のアフワール:生物多様性の保護区とメソポタミア都市の残影(2016年登録、複合遺産):イラク南部のメソポタミア湿地(アフワール)と、その周辺に点在する古代メソポタミアの都市遺跡(ウル、ウルク、エリドゥ)を含む。湿地帯は独特の生態系を有し、多くの渡り鳥の生息地となっている。古代都市遺跡はシュメール文明発祥の地であり、人類史において極めて重要な価値を持つ。

- バビロン(2019年登録):古代メソポタミアの中心都市の一つ。ハンムラビ法典で知られる古バビロニア王国や、空中庭園で有名な新バビロニア王国の首都として栄えた。イシュタル門やジッグラト(エ・テメン・アン・キ)の跡などが残る。

これらの世界遺産は、イラクの輝かしい歴史と文化を象徴するものであり、その保護と継承は国際的な課題となっている。