1. 経歴

チャールズ・バックマンの生涯は、彼の家族の背景、教育、軍務経験、そして産業界でのキャリアを通じて、データベース技術の発展に深く関わってきた。

1.1. 生い立ちと教育

チャールズ・バックマンは1924年にカンザス州マンハッタンで生まれた。彼の父チャーリー・バックマンは、当時カンザス州立大学のフットボールのヘッドコーチを務めていた。その後、一家はミシガン州イーストランシングに移り、チャールズはそこで高校に通った。彼の父は1933年から1946年までミシガン州立大学のフットボールのヘッドコーチを務めている。

第二次世界大戦後の1946年、彼はミシガン州立大学に入学し、1948年に機械工学の学士号を取得して卒業した。彼はタウ・ベータ・パイのメンバーでもあった。1949年半ばにはコニー・ハドリーと結婚した。その後、ペンシルベニア大学に進学し、1950年には機械工学の修士号を取得して卒業した。また、同大学のウォートン・スクールでMBAの取得に必要な単位の4分の3を修了していた。

1.2. 軍務経験

第二次世界大戦中、チャールズ・バックマンはアメリカ陸軍に入隊し、1944年3月から1946年2月まで南西太平洋戦線で対空砲隊に勤務した。彼はニューギニア島、オーストラリア、フィリピンなどで活動し、そこで初めて90mm砲の照準に用いられる火器管制コンピュータに触れ、その操作を経験した。

2. 職務経歴

バックマンは学界ではなく産業界でキャリアを築き、ソフトウェアエンジニアや管理者として活動した。彼のキャリアは、データ処理の黎明期からデータベース管理システムの発展期にかけて、主要な企業での重要な役割を担ってきた。

2.1. ダウ・ケミカル

1950年、バックマンはミシガン州ミッドランドにあるダウ・ケミカルに入社し、キャリアをスタートさせた。1957年には、ダウ・ケミカル初のデータ処理マネージャーに就任した。彼はIBMのユーザーグループであるSHAREと協力し、新しいレポートジェネレータソフトウェアである9PACの開発に携わった。しかし、計画されていたIBM 709の導入がキャンセルされたため、このソフトウェアが実際に使用されることはなかった。

2.2. ゼネラル・エレクトリック

1960年、バックマンはゼネラル・エレクトリック(GE)に移籍した。GEでは、1963年までに製造情報管理システム(Manufacturing Information And Control SystemMIACS英語)製品の一部として、初期のデータベース管理システムの一つである統合データストア(Integrated Data StoreIDS英語)を開発した。IDSは、後にナビゲーショナルデータベースモデルとして知られるようになる手法を用いたシステムであった。

1965年には、顧客であるウェアーハウザーと協力し、IDSデータベースへの初のマルチプログラミングネットワークアクセス機能であるWEYCOSウェイコス英語を開発した。これは初期のオンライン・トランザクション処理システムであった。その後、GEで彼はBASIC言語のタイムシェアリングシステムユーザー向けにデータベースサポートを提供する「dataBasicデータベーシック英語」製品を開発した。

1970年、GEはコンピュータ事業をハネウェル・インフォメーション・システムズに売却したため、バックマンと彼の家族はアリゾナ州フェニックスからマサチューセッツ州レキシントンへと転居した。

2.3. Cullinane Information Systems / Cullinet

1981年、バックマンは小規模な企業であるCullinane Information Systems(後にカリネットと改称)に入社した。この会社は、IDSの改良版であるIDMSを提供しており、IBMのメインフレームをサポートしていた。

2.4. Bachman Information Systems

1983年、チャールズ・バックマンは自身の会社であるBachman Information Systemsを設立した。この会社は、CASE製品のラインナップを開発した。これらの製品の中心となったのは「BACHMAN/Data Analyst」であり、これはバックマン線図の作成と保守をグラフィカルにサポートする機能を提供した。

BACHMAN/Data AnalystはIBMの「リエンジニアリング・サイクル」マーケティングプログラムに採用され、以下の要素を組み合わせたものとして注目された。

- 旧式のメインフレームデータベースのリバースエンジニアリング

- データモデリング

- 新しい物理データベースへのフォワードエンジニアリング

- パフォーマンスとDBMSの特性に合わせた物理データベース設計の最適化

1991年、Bachman Information SystemsはIPOを行い、NASDAQに「BACH」のティッカーシンボルで上場した。株価は1992年2月に37.75 USDの高値を記録したが、1995年には1.75 USDまで下落した。

1996年、彼の会社はCadre Technologyと合併し、Cayenne Softwareを設立した。バックマンは合併会社の社長を1年間務めた後、アリゾナ州ツーソンに引退した。彼はCayenne Softwareの取締役会長として引き続き活動し、同社は1998年にSterling Softwareに買収された。

3. 主な貢献と革新

チャールズ・バックマンは、データベース管理分野をはじめとするコンピュータ科学に多大な技術的貢献と革新をもたらした。

3.1. 統合データストア (IDS)

統合データストア(IDS)は、チャールズ・バックマンがゼネラル・エレクトリックで1960年代初頭に開発した、初期のナビゲーショナルデータベースシステムの一つである。これは製造情報管理システム(MIACS)製品の一部として開発され、データ管理の分野における画期的な進歩であった。IDSは、データの格納とアクセス方法をプログラムで明示的に指定する必要がある、いわゆる「プログラマがナビゲーターとなる」アプローチを採用していた。このシステムは、その後のデータベース技術の発展に大きな影響を与えた。

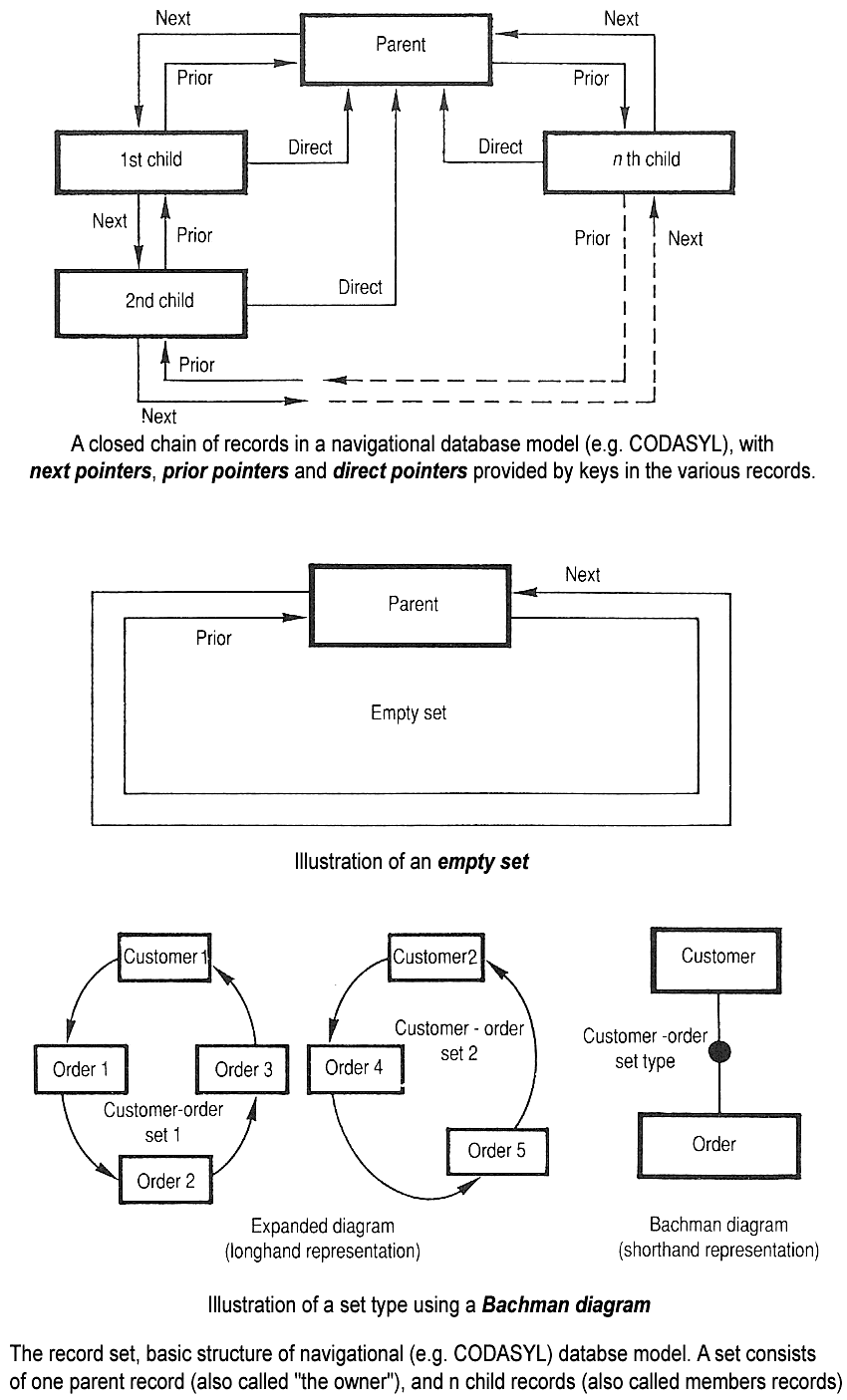

3.2. バックマン・ダイアグラム

バックマン線図は、データモデリングのためにチャールズ・バックマンが考案したグラフィカルな表記法である。このダイアグラムは、エンティティ(データ要素)とその間のリレーションシップ(関係)を視覚的に表現することを目的としている。長方形でエンティティを、矢印でリレーションシップを示すことで、データベースの構造を直感的かつ明確に理解できるようにした。この概念は、彼の設立したBachman Information SystemsのCASE製品「BACHMAN/Data Analyst」の中心的な機能として、データ構造のグラフィカルな作成と保守を可能にした。

3.3. その他の貢献

バックマンはIDSとバックマン線図以外にも、いくつかの重要な技術的貢献を行った。彼はウェアーハウザー向けに、IDSデータベースへの初のマルチプログラミング・ネットワークアクセス機能であるWEYCOSを開発した。これは初期のオンライン・トランザクション処理システムであり、複数のユーザーが同時にデータベースにアクセスできる環境を実現した。また、GEではBASIC言語のタイムシェアリングユーザー向けにデータベースサポートを提供する「dataBasic」製品を開発した。さらに、彼は様々な専門団体や国際標準化団体を通じて、データ標準化作業にも積極的に参加し、その発展に貢献した。

4. 受賞歴と栄誉

チャールズ・バックマンは、彼のデータベース技術とソフトウェア工学への貢献に対して、数々の主要な賞と栄誉を授与されている。

4.1. チューリング賞

1973年、バックマンはACMからチューリング賞を授与された。受賞理由は「データベース技術への多大な貢献」であった。彼の受賞講演のタイトルは「プログラマはナビゲーター」であり、これは彼が開発したナビゲーショナルデータベースモデルの特性を象徴するものであった。

4.2. その他の受賞歴

- 1977年、彼はデータベースシステムにおける先駆的な業績を称えられ、英国コンピュータ学会の特別フェローに選出された。

- 2012年には、「データベース管理、トランザクション処理、およびソフトウェア工学における基礎的な発明」に対して、国家技術革新勲章を授与された。

- 2014年には、「データベース技術、特に統合データストアへの貢献」が評価され、ACMフェローに選出された。

- 2015年には、「データベースシステムの開発における初期の業績」により、コンピュータ歴史博物館のフェローに任命された。

5. 著作と資料保管

チャールズ・バックマンは、そのキャリアを通じて数多くの論文や著作を発表し、彼の研究と実践の成果を記録に残した。

5.1. 主要な著作

彼の貢献を代表する重要な論文や著作の一部は以下の通りである。

- 1962年: "Precedence Diagrams: The Key to Production Planning, Scheduling and Control." In: ProCo Features. Supplement No 24, August 24.

- 1965年: "Integrated Data Store." in: DPMA Quarterly, January 1965.

- 1969年: "Software for Random Access Processing." in: Datamation April 1965.

- 1969年: "Data Structure Diagrams." in: DataBase: A Quarterly Newsletter of SIGBDP. vol. 1, no. 2, Summer 1969.

- 1972年: "Architecture Definition Technique: Its Objectives, Theory, Process, Facilities, and Practice." J. Bouvardとの共著。in: Data Description, Access and Control: Proceedings of the 1972 ACM-SIGFIDET Workshop, November 29-December 1, 1972.

- 1972年: "The Evolution of Storage Structures." In: Communications of the ACM vol. 15, no. 7, July 1972.

- 1972-73年: "Set Concept for Data Structure." In: Encyclopedia of Computer Science, 1972-1973.

- 1973年: "The Programmer as Navigator." 1973 ACM Turing Award lecture. In: Communications of the ACM vol. 16, no. 11, November 1973. [https://web.archive.org/web/20120402212748/http://awards.acm.org/images/awards/140/articles/1896680.pdf (PDF)]

- 1974年: "Implementation Techniques for Data Structure Sets." In: Data Base Management Systems, 1974.

- 1977年: "Why Restrict the Modeling Capability of Codasyl Data Structure Sets?" In: National Computer Conference vol. 46, 1977.

- 1978年: "Commentary on the CODASYL Systems Committee's Interim Report on Distributed Database Technology." National Computer Conference vol. 47, 1978.

- 1978年: "DDP Will Be Infinitely Affected, So Managers Beware!" in: DM, March 1978.

- 1980年: "The Impact of Structured Data Throughout Computer-Based Information Systems." In: Information Processing 80, 1980.

- 1980年: "The Role Data Model Approach to Data Structures." In; International Conference on Data Bases, March 24, 1980.

- 1982年: "Toward a More Complete Reference Model of Computer-Based Information Systems." Ronald G. Rossとの共著。In: Computers and Standards 1, 1982.

- 1983年: "The Structuring Capabilities of the Molecular Data Model." In; Entity-Relationship Approach to Software Engineering. C. G. Davis, S. Jajodia, and R. T. Yeh. eds. June 1983.

- 1987年: "A Case for Adaptable Programming." In: Logic vol. 2, no. 1, Spring 1987.

- 1989年: "A Personal Chronicle: Creating Better Information Systems, with Some Guiding Principles." In: IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering vol. 1, no. 1, March 1989.

5.2. 資料アーカイブ

1951年から2007年までのチャールズ・W・バックマンの論文や記録は、ミネソタ大学のチャールズ・バベッジ研究所に保管されている。このコレクションには、ダウ・ケミカル(1951年-1960年)、ゼネラル・エレクトリック(1960年-1970年)、ハネウェル・インフォメーション・システムズ(1970年-1981年)、Cullinane Database Systems/Cullinet(1972年-1986年)、Bachman Information Systems, Inc.(1982年-1996年)での活動に関する文書のほか、ACM(1971年-1982年)、ANSI(1978年-1983年)、およびいくつかの国際標準化団体での活動に関する文書が含まれている。

引退後、バックマンは初期のソフトウェア開発の歴史を記録する活動にボランティアとして貢献した。2002年にはコンピュータ歴史博物館で統合データストア(IDS)の構築に関する講演を行い、2004年にはACM、2011年にはIEEEのためにオーラルヒストリー(口述歴史)を提供した。

6. 私生活

チャールズ・バックマンは1949年半ばにコニー・ハドリーと結婚した。

7. 死亡

チャールズ・バックマンは2017年7月13日、マサチューセッツ州レキシントンの自宅で、パーキンソン病のため92歳で死去した。

8. 遺産と影響力

チャールズ・バックマンは、データベース技術とソフトウェア工学の分野に計り知れない影響を与えた。彼が開発した統合データストア(IDS)は、初期のデータベース管理システムの基礎を築き、その後のデータ管理手法の進化に道を開いた。また、バックマン線図は、データモデリングの標準的なツールとして広く採用され、ソフトウェア開発におけるデータ構造の視覚化と理解を大幅に改善した。彼の産業界での実践的な経験は、理論と実用性の橋渡しとなり、コンピュータ科学の進歩に直接貢献した。さらに、彼は引退後も初期のソフトウェア開発の歴史を記録する活動に尽力し、後世の研究者や技術者にとって貴重な情報源を残した。彼の業績は、現代のデータ駆動型社会の基盤を築いた重要な要素として、今後も記憶され続けるだろう。

9. 関連事項

- バックマン線図

- ナビゲーショナルデータベース