1. 概要

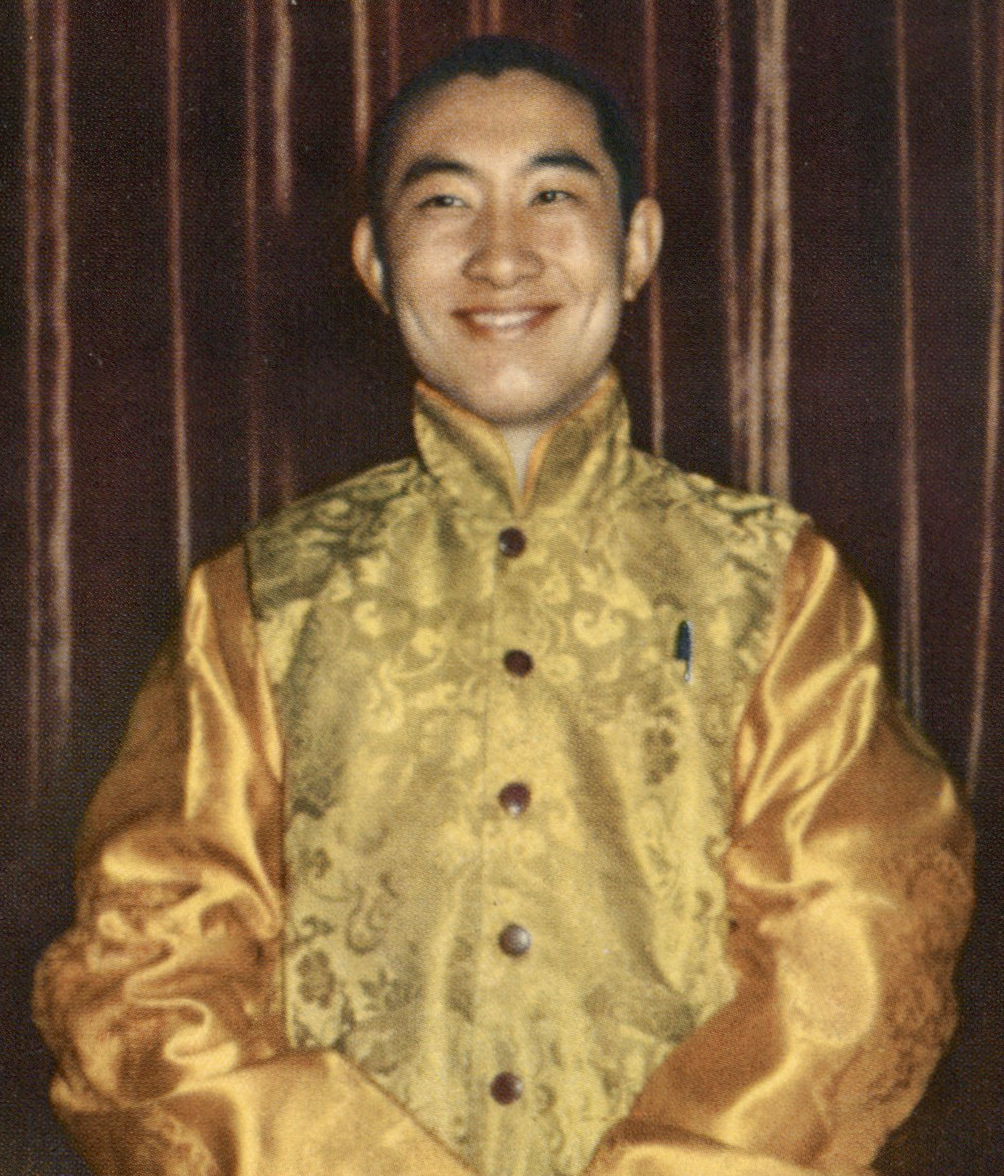

パンチェン・ラマ10世、ロサン・ティンレー・ルンドゥプ・チューキ・ギャルツェン(བློ་བཟང་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་་Lobsang Trinley Lhündrub Chökyi Gyaltsenチベット語)は、1938年2月19日に生まれ、1989年1月28日に没したチベット仏教ゲルク派の最高位の化身ラマの一人であり、第10代のパンチェン・ラマである。チベット仏教において、パンチェン・ラマは阿弥陀如来の生きた化身とされている。彼は中国政府との複雑な関係の中で、チベット仏教の保護とチベット文化の維持に尽力し、その生涯は政治的抑圧と苦難に満ちていた。特に、中国政府のチベット政策を批判した「七万言上書」の提出と、それに続く投獄は、彼の人生における重要な転換点となった。彼は中国共産党の支配下における複雑な宗教指導者としての遺産を残し、チベット社会において高く評価されている一方で、その政治的立場については批判的な視点も存在する。

2. 生い立ちと転生者の認定

パンチェン・ラマ10世は、俗名をゴンポ・ツェテン(མགོན་པོ་ཚེ་བརྟན་Gönbo Cêdänチベット語)といい、1938年2月19日に現在の青海省循化サラール族自治県のビド(旧アムド地方)で、父ゴンポ・ツェテンと母ソナム・ドロルマの間に生まれた。

パンチェン・ラマ9世トゥプテン・チューキ・ニマが1937年に死去した後、その転生者を探す二つの動きが同時に進行した。一つはラサのチベット政府(ガンデンポタン)が西康省出身の少年を候補としたもので、もう一つは9世の側近たちがゴンポ・ツェテンを選んだものであった。

中国国民党政府は、国共内戦の最中にあった1949年6月3日、ゴンポ・ツェテンへの支持を表明した。同年6月11日、チベットの数え方で12歳であったゴンポ・ツェテンは、アムド地方の主要なゲルク派寺院であるクンブム・チャンパーリン寺(Kumbum Jampa Ling monasteryクンブム・チャンパーリン寺英語)でパンチェン・ラマ10世として即位し、ロサン・ティンレー・ルンドゥプ・チューキ・ギャルツェンの法名を与えられた。この即位式には、中華民国蒙蔵委員会の長官関吉玉と、国民党の青海省主席馬歩芳が出席した。ラサにいたダライ・ラマ14世は、数年後にパンチェン・ラマ10世と会見した後、その地位を認めた。

3. 即位と初期の政治活動

中華民国政府は、パンチェン・ラマ10世を中国南西部における広範な反共産主義勢力の基盤を築くために利用しようと画策した。国民党は、パンチェン・ラマの支援を受けて、3つのカム地方のチベット人師団を動員し、共産主義者に対抗する計画を立てた。

1949年9月、ラサのチベット政府がパンチェン・ラマが伝統的に支配していた領域を否定した際、彼は馬歩芳にチベットに対する軍隊を率いるよう求めた。共産党の勝利が迫る中、馬歩芳はパンチェン・ラマに国民党政府と共に台湾へ行くよう説得を試みたが、パンチェン・ラマは代わりに共産党の中華人民共和国への支持を表明した。当時のダライ・ラマの摂政政府は1947年のチベット内戦を経験し、不安定な状態にあったため、国民党はこの状況を利用してラサでの影響力を拡大しようとしていた。

1951年、「西蔵和平解放」によりチベット全域が中国人民解放軍によって制圧された後、パンチェン・ラマは彭徳懐率いる第一野戦軍の警護を受けてチベット入りし、そのままシガツェのタシルンポ寺において座主として正式に即位した。

4. 中華人民共和国との関係

パンチェン・ラマ10世は、中国がチベットに対する主権を主張すること、そして中国のチベット改革政策を支持していると報じられた。北京放送は、この宗教指導者がチベットの「解放」を中国に呼びかける放送を行い、ラサ政府に中華人民共和国との交渉を促す圧力をかけた。パンチェン・ラマは、チベットの社会改革と政治的安定を強化するため、チベットを中華人民共和国に統合するという中国共産党の考えを支持した。当時のチベットは、政治的不安定と様々な社会問題に直面していた。

4.1. 政治的地位と活動

1951年、パンチェン・ラマは北京に招かれ、チベット代表団が十七か条協定に署名し、ダライ・ラマに協定の履行を電報で伝える場に立ち会った。彼は1952年にダライ・ラマ14世と会見し、その地位を認められた。

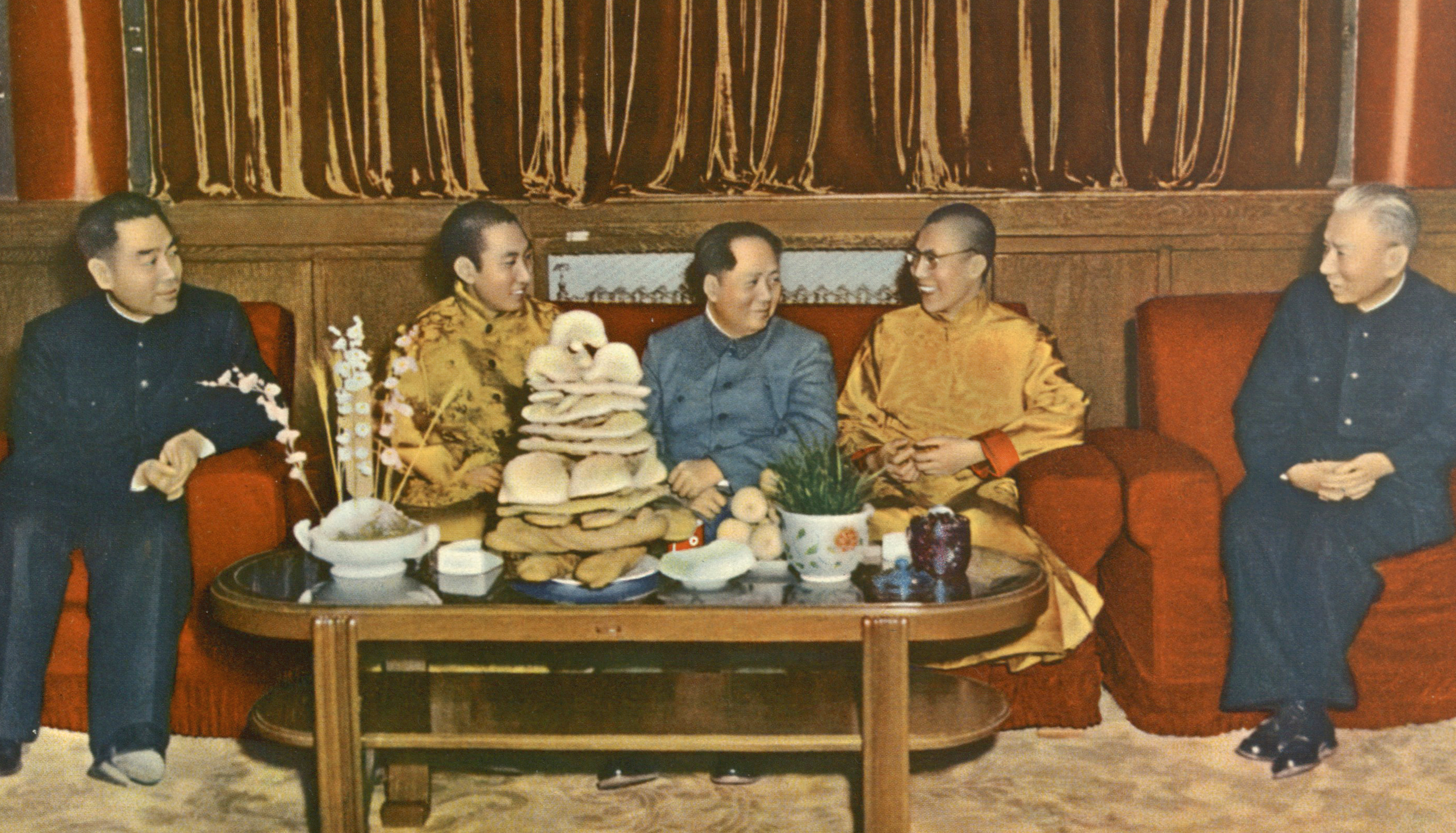

1954年9月、ダライ・ラマとパンチェン・ラマは共に北京を訪れ、第1期全国人民代表大会の第1回会議に出席し、毛沢東をはじめとする中国の指導者たちと会見した。パンチェン・ラマはすぐに全国人民代表大会常務委員会の委員に選出され、1954年12月には中国人民政治協商会議の副主席に就任した。1956年には、ダライ・ラマと共にインドへ巡礼の旅に出た。

1959年にダライ・ラマがインドへ亡命した後、パンチェン・ラマは公然と中国政府を支持した。中国政府は彼をラサに招き、チベット自治区準備委員会の委員長に任命した。

4.2. チベット政策への関与と見解

パンチェン・ラマ10世は、中華人民共和国政府のチベット政策への支持を表明し、チベット自治区準備委員会の委員長として公的な役割を果たした。中国共産党は彼を厚遇し、亡命したダライ・ラマ14世に対抗する親中国派のチベット民族指導者に仕立て上げようとしたため、亡命チベット人社会からは中国共産党の傀儡であるとみなされることもあった。しかし、この公的な立場の中で、彼はチベットの状況を深く理解し、後に中国政府の政策を批判するようになる。

5. 中国政府政策への批判と迫害

中華人民共和国に留まったパンチェン・ラマ10世は、チベットに対する中国政府の抑圧政策の実状に触れるにつれ、次第に自立性を発揮することになる。この自立的な姿勢は、彼に政治的弾圧と苦難をもたらした。

5.1. 「七万言上書」とその内容

1962年、パンチェン・ラマ10世は、中国のチベット支配を批判する7万字にも及ぶ諌言「七万言上書」を周恩来首相に提出した。この文書は、イザベル・ヒルトンによれば「チベットにおける中国の政策に対して書かれた最も詳細で情報に基づいた攻撃」であるとされている。

パンチェン・ラマは周恩来と会談し、彼が書いた請願書について議論した。当初、周恩来の反応は肯定的であったが、1962年10月には、中国当局がこの請願書を批判した。毛沢東主席は、この請願書を「反動的な封建領主が党に放った毒矢」と呼んだ。

この報告書の内容は、1996年にその一部が公開されるまで、中国指導部の最高レベルを除いて何十年もの間、秘密にされていた。1998年1月には、パンチェン・ラマ10世の生誕60周年を記念して、チベット研究者のロバート・バーネットによる英訳版『毒矢:パンチェン・ラマ10世の秘密報告書』が出版された。

七万言上書は8項目について書かれており、その内容は多岐にわたる。

- 政治的弾圧に対して**

- 1959年のチベット動乱に対する中国政府の過剰な報復的処罰を批判している。彼は、「どれ位の数の人が逮捕されたのか、知る術もない。各地域で、それぞれ1万人以上の人が逮捕されている。善人であろうと悪人であろうと、無罪であろうと有罪であろうと、皆逮捕されてしまった。世界のいかなる場所に存在する、いかなる法制度にも合致しないことだ。地域によっては、男性の大多数が逮捕され監獄に入れられてしまったので、殆どの仕事が女性や老人また子供によってなされている」と述べた。

- また、連帯責任を追及する処罰によって、親戚が決起に加わったという理由で処刑された者がいること、政治囚は収監された後、意図的に過酷な環境に置かれ死んでいる、不自然な死が極端に多い、と報告している。

- 飢饉に対して**

- 中国全土で5000万人もの餓死者を出したといわれる大躍進政策はチベットでも行われており、チベット東部では集団農場(人民公社)が設立されていたが、餓死者が続出しており、パンチェン・ラマは周恩来首相に改善を求めた。

- 彼は、「チベットの多くの地域で、民衆が餓死している。地域によっては、民衆が全滅してしまった所もあり、死亡率は恐ろしく高い。過去においてはチベットは、暗く野蛮な封建社会であった。しかし、このような食料不足を経験したことは無かった。特に仏教が広まってからは、そうであった。チベット地区の民衆は、極端な貧しさの中に生きており、老いも若きも殆どが餓死寸前である。あるいは非常に衰弱し、病気に抵抗できなくて死んでいる」と記した。

- 公共食堂での食事を義務づけられた際、チベット民衆は1日当たり180 gの、草や葉っぱや木の皮などが混じった小麦が配給されるのみであった。パンチェン・ラマは、「この恐るべき配給は、命を支えるのに充分でなく、民衆は飢餓の恐ろしい苦痛に苛まれている。チベットの歴史において、こんなことは起きたことがない。民衆は夢の中でも、こんな恐ろしい飢餓を想像することはなかった。地域によっては、1人が風邪を引くとそれが数百人に伝染し、それによって多数の人が死んで行く」と書いている。

- さらに、「チベットでは1959年から1961年までの2年間、牧畜と農業は殆ど完全に停止させられた。遊牧民は食べる穀物が無く、農民は食べる肉もバターも塩も無かった。いかなる食料も材料も、輸送することが禁じられた。それだけでなく民衆は出歩くことを禁止され、携帯用のツァンパ(麦焦がし)袋も没収され、多くの人々がそれに抵抗してあちこちで抗争が起こった」と報告した。

- カム地方では、1965年まで飢餓が続き、パンチェン・ラマが批判した惨状が継続していた。

- 1989年に中国社会科学院が行った調査では、飢饉で死亡した数は1500万人とされ、人口統計学者のジュディス・バニスターは3000万人と推計している。1980年代の北京経済制度研究所による報告書では、パンチェン・ラマの故郷である青海省では、人口の45%に当たる90万人が死亡し、四川省では900万人が死亡したという。飢饉について研究したジェスパー・ベッカーは、「中国のいかなる民族も、この飢饉によってチベット人程の苛酷な苦難に直面した人々はいない」と発言している。

- 民族絶滅に対して**

- パンチェン・ラマは、チベット人自身が民族としてのチベット人を消滅させることも可能であると述べた上で、チベット民族の消滅を危惧した。「ある民族の言語や衣服、また習慣を取り去ってしまったならば、その民族は消滅し、別の民族に変化してしまうであろう。チベット人が別の民族に変化しないと、どうして我々が保証できようか」と書いている。

- 宗教弾圧に対して**

- 中国共産党は唯物史観に則り、宗教をアヘンまたは前時代の遺物として根絶しようとし、中国国内の寺院なども破壊した。チベットにおいても、各種寺院がすでに文化大革命以前に破壊されていたことを、パンチェン・ラマは記録している。

- 彼は、「かつて2500カ寺の僧院が存在していたが、今では70カ寺が残っているだけであり、93パーセントの僧侶・尼僧が追放された。共産党の幹部たちは、少数の人々を使って宗教を非難し、それがチベット大衆の意見であるとの誤った見解を導きだし、宗教を抹殺する時機が到来したとの結論を出す。そのために覚醒を生み出す仏の教えは、チベット全土で栄えていたが、今や我々の目の前でチベットの大地から消し去られようとしている。私を含めた90パーセントのチベット人は、これには決して耐えられない」と訴えた。

5.2. 批判集会と投獄生活

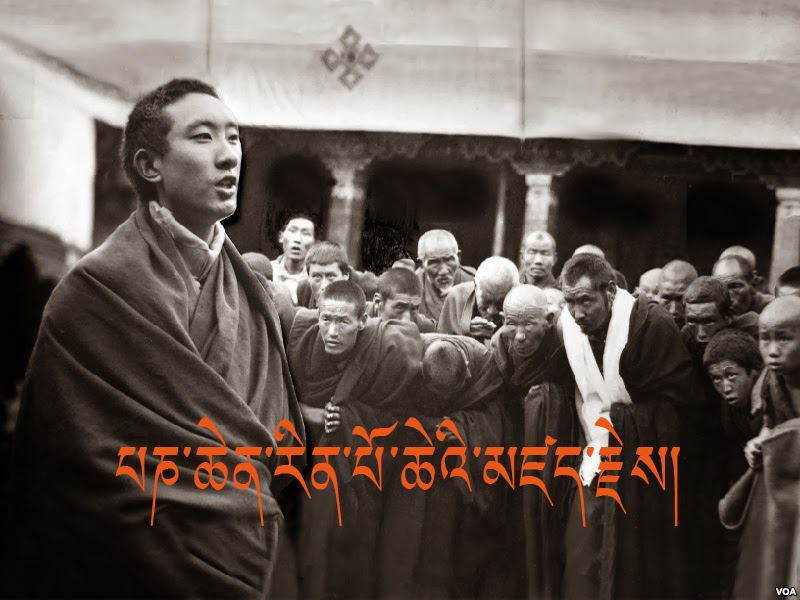

1964年、パンチェン・ラマはラサで催された大祈願祭(モンラム・チェモ-)において、特に象徴的な行動に出た。中国共産党からダライ・ラマを批判するよう命じられて演壇に立った彼は、公衆に向かって「ダライ・ラマ法王はチベットの真の指導者であり、法王は必ずやチベットに復帰されるであろう。ダライ・ラマ法王万歳!」と演説した。

これらの行動によってパンチェン・ラマ10世は共産党の激怒を買い、政治局会議で公然と闘争大会にかけられ、すべての公職から解任され、「チベット人民の敵」と宣告された。彼の夢日記も没収され、彼に対する証拠として利用された。当時26歳であった彼は、その後投獄された。彼の状況は文化大革命が始まるとさらに悪化した。中国の反体制派であり元紅衛兵の魏京生は、1979年3月に、パンチェン・ラマ10世が収監されていた秦城刑務所の劣悪な状況を非難する手紙を、匿名著者の名で発表した。

彼は1977年10月に釈放されたが、1982年まで北京で軟禁状態に置かれた。

6. 後半生と復権

投獄生活という苦難を経験しながらも、パンチェン・ラマ10世は釈放後、チベット仏教の保護に尽力し、文化大革命で荒廃したシガツェ市にあるタシルンポ寺を復興させた。こうした誠実さと手腕はチベット人社会から高く評価され、パンチェン・ラマ10世を中国共産党の傀儡とする見方は後を絶った。

6.1. 釈放と政治的復権

1977年10月に監禁から解放された後、パンチェン・ラマは1982年までに完全に政治的地位を回復した。彼は全国人民代表大会の副委員長やその他の政治的役職を与えられ、公的な活動を再開する過程を歩んだ。

6.2. 結婚と家族

1978年、パンチェン・ラマは出家僧の誓いを放棄した後、家族を持つために中国各地を旅した。彼は朝鮮戦争で中国人民解放軍の部隊を指揮した董其武将軍の孫娘である李潔と交際を始めた。彼女は西安の第四軍医大学の医学生であった。当時、パンチェン・ラマには金銭がなく、党からブラックリストに載せられたままであったが、鄧小平の妻と周恩来の未亡人は、チベット人ラマと漢人女性の結婚に象徴的な価値を見出した。彼らは個人的に介入し、1979年に人民大会堂で盛大な結婚式を挙げさせた。

1983年には娘のヤプシ・パン・リンジンワンモ(ཡབ་གཞིས་པན་རིག་འཛིན་དབང་མོ་Yabshi Pan Rinzinwangmoチベット語)が生まれた。彼女は「チベットのプリンセス」として知られ、パンチェン・ラマまたはダライ・ラマの転生系譜の620年以上の歴史の中で唯一知られている子孫であるため、チベット仏教とチベット・中国関係の政治において重要視されている。

娘のリンジンワンモは、父の早すぎる死についてコメントを拒否したと報じられているが、その死は彼の全般的な健康不良、病的肥満、慢性的な睡眠不足に起因するとされる。パンチェン・ラマ10世の死後、彼の妻と娘、そしてタシルンポ寺の間で、2000.00 万 USDに上る彼の資産を巡る6年間の紛争が勃発した。

6.3. チベットへの帰還と公的な活動

パンチェン・ラマは1980年以降、北京からチベットへ数回旅をした。

1980年には東チベットを巡る中で、有名なニンマ派の師であるケンポ・ジグメ・プンツォクをラルンガル・ゴンパを訪れた。

1987年には北京でケンポ・ジグメ・プンツォクと再び会見し、「菩薩の三十七行」の教えを授けた。また、ラルンガル・ゴンパを祝福し、その名をセルタ・ラルン・ンガリク・ナンテン・ロブリン(一般的にセルタ・ラルン五明仏学院と訳される)と授与した。

パンチェン・ラマの招きにより、ケンポ・ジグメ・プンツォクは1988年に中央チベットでの奉献儀式に参加した。これはポタラ宮、ノルブリンカ、ネチュン寺、サキャ寺、タシルンポ寺、そしてサムイェー寺など、チベットの聖なる仏教遺跡を巡る記念碑的な巡礼となった。

また、1987年には「チベット・ガンギェン開発公社」を設立した。これはチベット人が自らの近代化を主導し、参加できるようにするというチベットの未来を描いたものであった。1959年以降にチベットで破壊された聖なる仏教施設の再建計画も含まれていた。ギャラ・ツェリン・サムドゥプはこの事業に協力したが、1995年5月にパンチェン・ラマ11世ゲドゥン・チューキ・ニマが認定された後に逮捕された。

1989年初頭、パンチェン・ラマ10世は再びチベットへ戻り、1959年に紅衛兵によって破壊されたタシルンポ寺にある歴代パンチェン・ラマの墓から回収された遺骨を再埋葬し、そのためのチョルテンを奉献した。

1989年1月23日、パンチェン・ラマはチベットで演説を行い、「解放以来、確かに発展はあったが、この発展のために支払われた代価は得られたものよりも大きかった」と述べた。彼はチベットにおける文化大革命の過剰な行為を批判し、1980年代の改革開放政策を称賛した。

7. 死

パンチェン・ラマ10世は、1989年1月28日、先の演説からわずか5日後にシガツェで急逝した。享年50歳であった。

7.1. 死の状況と関連する疑惑

公式発表された死因は心臓発作とされているが、多くのチベット人の間では、その死が自然なものではなく、不審な死であったという疑惑が広がった。チベット人の間では、パンチェン・ラマが最後の会見で妻に自身の死を予見するメッセージを送ったという話や、彼の死の前に空に虹が現れたという伝説が広まった。

ダライ・ラマ14世を含む多くの人々は、彼が自身の医療スタッフによって毒殺されたと信じている。この説の支持者たちは、パンチェン・ラマが1月23日に高官に対して行った発言が人民日報やチャイナデイリーに掲載されたことを根拠としている。

2011年には、中国の反体制派である袁紅冰が、当時チベットの共産党書記であり人民解放軍チベット部隊の政治委員であった胡錦濤がパンチェン・ラマ10世の死を画策したと主張した。また、孟宏偉も関与したとされている。

パンチェン・ラマの葬儀は、シガツェのタシルンポ寺を中心に、チベットの全ての寺院で執り行われた。1993年8月、彼の遺体はタシルンポ寺に移され、白檀の棺に納められた後、特別に作られた安全な厨子に入れられ、最終的に寺院の霊塔に安置され、保存されている。

中国国営の人民日報によると、中国仏教協会はダライ・ラマをパンチェン・ラマの葬儀に招き、この機会にチベットの宗教コミュニティと接触するよう求めた。しかし、ダライ・ラマは葬儀に参列することができなかった。

8. 遺産と評価

パンチェン・ラマ10世は、チベット仏教とチベット社会に深い影響を与えた。中国共産党の支配下という極めて困難な状況において、彼は宗教指導者としての役割を果たし、チベット人の信仰と文化の維持に尽力した。彼の遺産は、複雑な政治的立場と、その中で示された勇気ある行動によって特徴づけられる。

8.1. チベット社会における評価

チベット社会において、パンチェン・ラマ10世は非常に高く評価されている。特に「七万言上書」の提出と、それに続く投獄生活、そして釈放後もチベット仏教の保護とタシルンポ寺の復興に尽力したことは、チベット人の間で彼への尊敬を確固たるものにした。中国共産党の傀儡であるという見方は、彼の苦難と献身的な活動によって払拭され、彼はチベット人の真の指導者の一人として受け入れられている。彼の行動は、チベット人が自らの文化と信仰を守る上で大きな精神的支柱となった。

8.2. 批判的な視点

一方で、パンチェン・ラマ10世の生涯、特に中国政府との関係においては、批判的な視点も存在する。彼の即位が中国国民党政府によって一方的に行われたこと、そして初期に中華人民共和国政府のチベット政策を支持したことなど、彼の政治的立場は複雑であった。しかし、彼が「七万言上書」で中国政府の政策を厳しく批判し、そのために投獄され、苦難を経験した事実は、彼が単なる「傀儡」ではなかったことを示している。彼の死を巡る毒殺疑惑や、胡錦濤や孟宏偉といった中国政府高官の関与が指摘されていることは、彼が中国共産党支配下でいかに危険な道を歩んでいたかを物語っている。彼の遺産は、権威主義体制下における宗教指導者の複雑な役割と、その中で信仰と民族の尊厳を守ろうとした個人の葛藤を象徴している。