1. 概要

本稿では、東アジアに位置する島嶼国家である中華民国(通称:台湾)について詳述する。その歴史は、先史時代からオランダ、スペインによる植民地支配、鄭氏政権による統治、清朝による併合、そして日本による統治を経て、第二次世界大戦後に中華民国が台湾地区を実効支配するに至るまで、複雑な変遷を辿ってきた。国共内戦の結果、台湾へ政府を移転した中華民国は、長期にわたる戒厳令と一党独裁体制を敷いたが、1980年代後半からの民主化運動を経て、複数政党制に基づく民主主義国家へと移行した。この過程は、台湾住民の人権意識の高まりと、より公正な社会を求める運動によって推進された。

地理的には、台湾島を中心に多数の島々から構成され、多様な地形と亜熱帯・熱帯気候を特徴とし、豊かな生態系を有する。政治体制は五権分立を基本としつつ、総統を中心とする強力な行政権が特徴であり、民主化の進展と共に、LGBTの権利保障など人権擁護の取り組みも進んでいる。国際関係においては、中華人民共和国との複雑な両岸関係や、国際社会における地位の問題を抱えつつも、主要国との実務的な関係を維持し、民主主義国家としての価値観を共有しようと努めている。経済面では、「台湾の奇跡」と呼ばれる高度経済成長を達成し、特に半導体産業を中心とするハイテク産業が世界的に重要な地位を占めているが、その成長の影で環境問題や労働者の権利といった社会的公正に関わる課題も顕在化している。社会・文化面では、漢民族文化を基層としつつ、台湾原住民文化や外来文化が融合した多様な様相を呈しており、食文化や大衆文化も独自の発展を遂げている。本稿は、これらの多岐にわたる側面を、中道左派・社会自由主義的な視座から、特に民主主義の発展、人権擁護、そして社会的公正の実現という観点に着目し、総合的に記述するものである。

2. 国号

中華民国の国号は、その歴史的経緯と国際的な政治状況を反映し、「中華民国」という正式名称の他に、「台湾」という通称が広く用いられている。これらの呼称の由来や変遷、そして「チャイニーズタイペイ」問題など、国際社会における呼称をめぐる複雑な背景と論争が存在する。

2.1. 呼称の由来

台湾島の呼称は、歴史的に多様な変遷を辿ってきた。古くは、1349年に汪大淵が著した『道夷誌略』において、島または澎湖に最も近い部分を指して「流求」という名が用いられた。この「流求」は、他の文献では琉球諸島全体や沖縄本島を指すこともあり、日本語の「琉球」もこの「流求」に由来する。636年の『隋書』など初期の文献にもこの名は見られるが、これらが琉球、台湾、あるいはルソン島のいずれを指すかについては学者の間で見解が一致していない。

「フォルモサ」(福爾摩沙フォルモサ中国語)という名は、1542年にポルトガルの船員たちが海図にIlha Formosaイーリャ・フォルモーザポルトガル語(「美しい島」の意)と記したことに始まる。この名称は、その後ヨーロッパの文献で他の呼称に取って代わり、20世紀まで英語圏で一般的に使用された。

「台湾」という呼称の起源は、17世紀初頭に遡る。当時、オランダ東インド会社は台湾南西部の沿岸砂州「タイオワン」(Tayouan、現在の台南市安平区付近)に商業拠点を設けた。この「タイオワン」は、現地の台湾原住民の一部族(おそらくタイボアン族)の民族名に由来するとされる。この名称は中国語にも取り入れられ、砂州およびその周辺地域(台南)を指す言葉として「大員」「大圓」「大灣」「臺員」「臺圓」「臺窩灣」など様々な漢字で表記された。この地域はヨーロッパ人植民者と漢民族移民双方にとって最初の恒久的入植地となり、島の最も重要な交易センターへと発展し、1887年まで首都として機能した。

現在の漢字表記「臺灣」または「台灣」の使用は、清朝統治時代の1684年、現在の台南を中心とする台湾府が設置された際に公式化された。その後の急速な発展に伴い、台湾本島全体が「台湾」として知られるようになった。

一方、「中華民国」という国号は、1905年に孫文が設立した中国同盟会の綱領において、「満州族の支配者を駆逐し、中華を回復し、民国を創立し、土地を人民に平等に分配する」という中国革命の四つの目標の一つとして初めて提唱された。孫文は革命成功後の新国家の名称として「中華民国」を提案した。1912年の中華民国成立後、大陸に位置していた政府は、自らを指す略称として「中国」(中國Zhōngguó中国語)を用いた。これは「中央」または「中間」を意味する「中」(中zhōng中国語)と、「国家、民族国家」を意味する「国」(国guó中国語)に由来する。この用語は周王朝時代に王室の直轄領を指して発展し、その後、東周時代の洛陽周辺地域、さらに中国の中原へと適用範囲が広がり、清朝時代には国家の同義語として時折使用されるようになった。

2.2. 国名表記問題

中華民国は、国際社会において様々な呼称で呼ばれており、その背景には複雑な政治的状況と歴史的経緯が存在する。特に「チャイニーズタイペイ」(Chinese Taipeiチャイニーズ・タイペイ英語、中華臺北Zhōnghuá Táiběi中国語)という名称は、オリンピックやアジア太平洋経済協力(APEC)など、多くの国際的なフォーラムや組織で中華民国が参加する際に使用される。これは、中華民国の国際参加を巡る中華人民共和国との妥協の産物である。

中華民国政府自身も、2005年以降、公式名称「Republic of China」の後に括弧書きで「Taiwan」を付記するなど、国際的な混乱を避けるための措置を講じている。政府刊行物では、「Republic of China (Taiwan)」、「Republic of China/Taiwan」、あるいは単に「Taiwan (ROC)」といった表記が見られる。これは、国際社会において「China」という呼称が中華人民共和国を指すことが一般的であるため、中華民国を明確に区別する必要性から生じたものである。

中華人民共和国は、中台関係において台湾側の政府を指す際に「台湾当局」という呼称を用いることがある。これは、中華人民共和国が中華民国政府を正当な国家政府として承認せず、「一つの中国」原則に基づき台湾を自国の一部と見なす立場を反映したものである。

台湾内部においても、国号に関する議論は活発である。伝統的に中国大陸との再統一を志向する泛藍連盟は「中華民国」の国号を堅持する立場を取る一方、台湾の独立を志向する泛緑連盟は「台湾」という名称をより前面に出し、将来的には国号を「台湾共和国」などに変更することを目指す動きもある。近年では、両陣営ともに穏健化の傾向が見られ、より広範な支持を得るために現実的な路線を取るようになってきているが、国号をめぐる問題は依然として台湾の政治における重要な争点の一つであり続けている。

また、「台湾地区」という呼称は、中華民国憲法増修条文や関連法規において、中華民国政府の実効支配が及ぶ範囲(台湾本島、澎湖、金門、馬祖など)を指すために用いられる。これは、中華人民共和国が実効支配する「大陸地区」と対比される概念である。

3. 歴史

台湾の歴史は、先史時代から始まり、オーストロネシア系原住民による文化形成、17世紀のオランダ・スペインによる植民統治、鄭氏政権、清朝統治、日本統治を経て、第二次世界大戦後に中華民国が実効支配するに至るまで、多層的かつ複雑な変遷を辿ってきた。各時代は、台湾の政治、社会、経済、文化にそれぞれ独自の影響を与え、今日の台湾を形成する上で重要な役割を果たしている。特に、民主化への道のりは、人権意識の高まりと市民社会の成熟を映し出している。

3.1. 先史時代と原住民

台湾島は、後期更新世にはアジア大陸と陸続きであったが、約1万年前に海面が上昇し分離した。島内からは2万年から3万年前の人骨や旧石器時代の遺物が発見されており、これらはフィリピンのネグリトに類似するオーストラロ・メラネシア人のものと考えられている。これらの旧石器時代人は、約3万年前に琉球諸島にも渡ったとされる。焼畑農業は少なくとも1万1千年前に始まった。

台東県や鵝鑾鼻では長浜文化の石器が発見されている。考古学的遺物から、当初は狩猟採集民であったが、次第に集中的な漁労へと移行したことが示唆される。苗栗県で発見された独特の網形文化は、当初は採集民であったが、後に狩猟へと移行した。

約6000年前、現在の中国南東部から渡来したと考えられる大坌坑文化の農耕民が台湾に定住した。これらの文化は、現代の台湾原住民の祖先であり、オーストロネシア語族の起源とされている。紀元前2千年紀初頭からはフィリピンとの交易が続いており、台湾の玉がフィリピンの玉文化で使用された例もある。

大坌坑文化の後、島内各地で多様な文化が興った。大湖文化や営埔文化などがそれに該当し、円山文化は稲作を特徴とする。鳥松文化などでは鉄器が出現し、中国や海洋東南アジアとの交易の影響が見られる。平埔族は主に恒久的な環濠集落に居住し、農耕、漁労、狩猟を基盤とした生活を送っていた。伝統的に母系社会であったとされる。これらの原住民文化は、後の台湾文化の多様性の基層をなしている。

3.2. 初期植民統治と鄭氏政権 (17世紀)

17世紀初頭、台湾にはすでに少数の漢民族が居住し、漁業や小規模農業、交易に従事していた。1603年には明の陳第が台湾を訪れ、原住民に関する記録を残している。

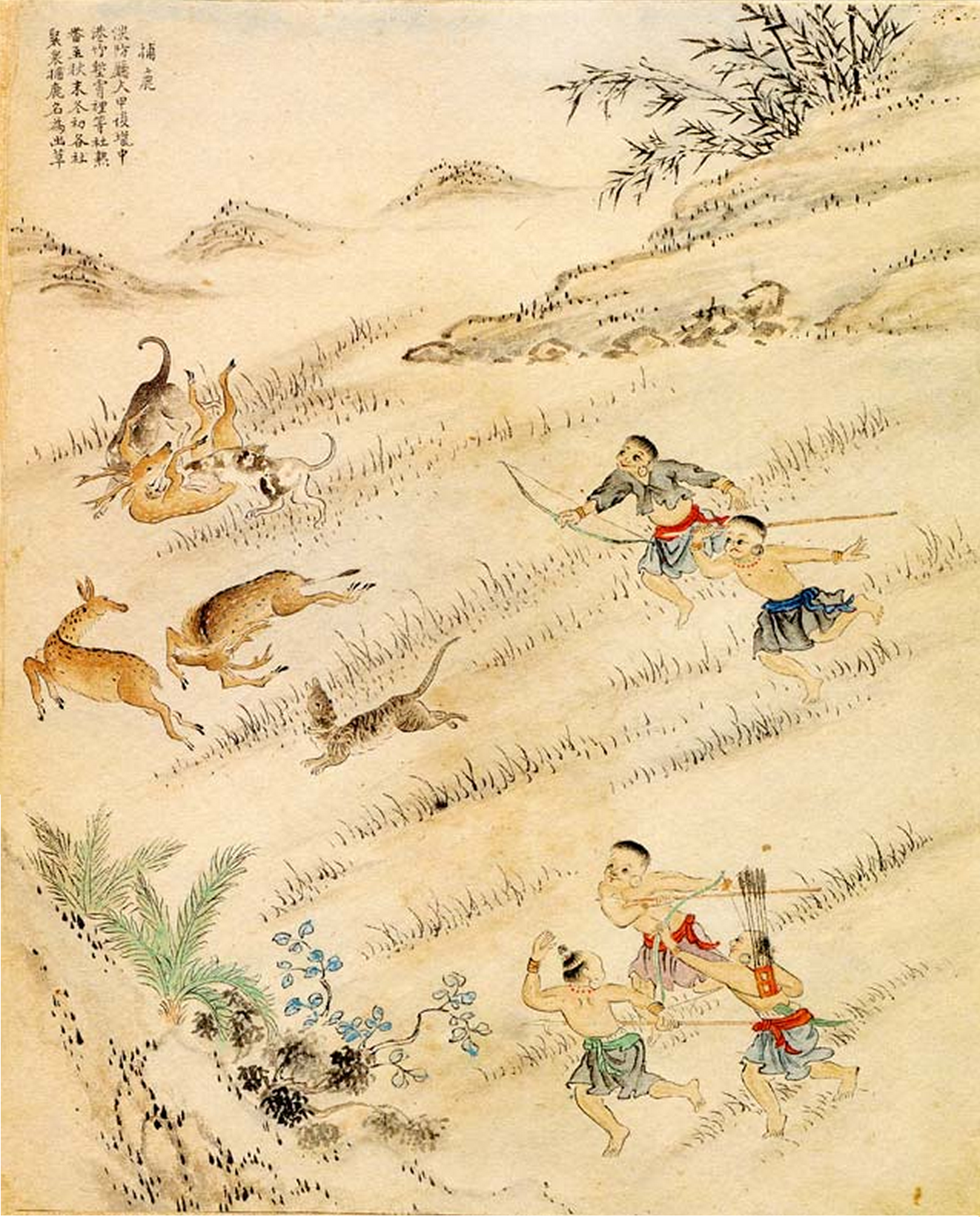

1624年、オランダ東インド会社(VOC)は台湾南西部のタイオワン(現在の台南市)にゼーランディア城を建設し、植民統治を開始した。VOCは漢民族の農民を奨励してオランダ支配下の土地を開墾させ、1660年代には約3万人から5万人の漢民族が島内に居住していた。農民の多くは米を栽培し、砂糖を輸出用に生産した。一部の移民は鹿狩りを行い、鹿皮などを輸出した。この時期の植民統治は、台湾の経済構造と人口構成に大きな変化をもたらした。

1626年、スペイン帝国は台湾北部を交易拠点として占領し、鶏籠(現在の基隆市)に拠点を設け、1628年には淡水にサント・ドミンゴ城を建設した。しかし、このスペイン植民地は1642年にオランダ軍の攻撃により終焉を迎えた。

1644年に明が滅亡すると、鄭成功は南明の永暦帝に忠誠を誓い、清朝に対抗した。1661年、清からの圧力が強まる中、鄭成功は厦門の拠点から台湾へ軍を移し、翌1662年にオランダ勢力を駆逐して鄭氏政権を樹立した(ゼーランディア城包囲戦)。鄭氏政権は明への忠誠を掲げつつも独立して統治を行ったが、鄭成功の孫である鄭克塽の代になり、1683年に清の施琅率いる水軍に敗れ、鄭氏政権による台湾統治は終焉を迎えた。鄭氏政権の時代は、漢民族による台湾統治の最初の時代として、その後の台湾のアイデンティティ形成に影響を与えた。

3.3. 清朝統治時代 (1683年 - 1895年)

1683年、鄭成功の孫である鄭克塽が施琅提督率いる艦隊に敗れた後、清朝は1684年5月に台湾を正式に併合し、福建省の台湾府とした。行政の中心地(現在の台南市)は鄭氏政権時代と同様に首都として機能した。

清朝政府は、台湾の人口過多による紛争を避けるため、一貫して台湾への移住を制限しようとした。鄭氏政権滅亡後、台湾の住民の多くは大陸へ送還され、公式な人口は約5万人(兵士1万人を含む)に減少した。公式な制限にもかかわらず、台湾の役人たちは大陸からの入植者を勧誘し、1711年までには年間数万人が渡来するようになった。許可制度は1712年に公式に記録されたが、実際には1684年頃から存在した可能性があり、大陸に財産を持つ者、台湾に家族がいる者、妻や子供を伴わない者のみに入境を許可するなどの制限があった。男性移民の多くは現地の原住民女性と結婚した。18世紀を通じて制限は緩和され、1732年には家族での台湾移住が許可された。1811年までには台湾には200万人以上の漢民族入植者がおり、砂糖や米の生産は大陸への重要な輸出品となっていた。1875年には台湾への入境制限は撤廃された。

清朝統治下の200年間で、平埔族は政府に対してほとんど反乱を起こさず、山岳地帯の原住民は清朝統治の最後の20年間まで独自の生活を維持していた。清朝時代に発生した100件以上の反乱のほとんどは、林爽文の乱など、漢民族入植者によるものであった。「三年一反、五年一亂」(3年ごとに小規模な反乱、5年ごとに大規模な反乱)という言葉は、主に1820年から1850年の間の状況を表すものとして用いられた。これらの反乱は、清朝の統治に対する不満や社会不安を反映しており、台湾社会の不安定な側面を示している。

1874年に日本が台湾南部の原住民居住区を侵攻した牡丹社事件以降、清朝はより積極的な植民政策を採用するようになった。台湾の行政区画は拡大され、山地への道路が建設された。1875年に台湾への入境制限は撤廃され、大陸に入植者を募集する機関が設立されたが、入植促進の取り組みは間もなく終了した。1884年、清仏戦争中に台湾北部の基隆がフランス軍に占領されたが、フランス軍は内陸への進軍に失敗し、1885年の澎湖諸島での勝利も戦争終結とともに病気と撤退に終わった。劉銘伝の下で植民努力が再開され、1887年に台湾の地位は省に格上げされ、台北は1893年に恒久的な首都となった。劉銘伝による台湾の農産物に対する歳入増加の努力は、外国からの増税反対の圧力によって妨げられた。地租改正が実施され、歳入は増加したが期待には及ばなかった。劉銘伝の統治下で電灯、鉄道、電信線、蒸気船サービス、産業機械などの近代技術が導入されたが、いくつかのプロジェクトは期待したほどの成果を上げられなかった。原住民を正式に服従させるための遠征は、泰雅族の激しい抵抗の末に軍の3分の1を失い終了した。劉銘伝はこれらの費用のかかるプロジェクトへの批判により1891年に辞任した。

清朝末期には、台湾西部の平野部は完全に農地として開発され、約250万人の漢民族入植者がいた。山岳地帯は依然として大部分が原住民の支配下にあった。清朝統治の大部分において国家主導の土地収奪がなかったため、清朝下での原住民の土地喪失は比較的緩やかなペースで進行したが、それでも原住民の生活空間は徐々に圧迫されていった。

3.4. 日本統治時代 (1895年 - 1945年)

日清戦争(1894年 - 1895年)における清の敗北後、台湾、その付属島嶼、澎湖諸島は下関条約によって大日本帝国に割譲された。清国臣民であり続けたい住民は2年間の猶予期間内に中国大陸へ移住する必要があったが、これを実行可能と見なした者は少なかった。猶予期間満了前に約4,000人から6,000人が退去し、その後の混乱の中で20万人から30万人が続いたと推定されている。1895年5月25日、清朝支持派の高官グループが、迫り来る日本の支配に抵抗するため台湾民主国を宣言した。日本軍は台南の首都に入り、1895年10月21日にこの抵抗を鎮圧した。初期の戦闘で約6,000人の住民が死亡し、日本統治の最初の年には約14,000人が死亡した。さらに1898年から1902年にかけて12,000人の「匪賊反乱軍」が殺害された。その後の日本に対する反乱(1907年の北埔事件、1915年の西来庵事件、1930年の霧社事件)は失敗に終わったが、日本の支配に対する抵抗と台湾人の民族意識を示すものであった。

植民地時代は、鉄道やその他の交通網の拡大、広範な衛生システムの構築、正式な教育制度の確立、そして首狩りの慣習の終焉など、島の工業化に貢献した。台湾の資源は日本の発展を助けるために利用された。砂糖などの換金作物の生産は大幅に増加し、そのため広大な地域が米の生産から転用された。1939年までに、台湾は世界で7番目に大きな砂糖生産国となっていた。しかし、これらの発展は日本の植民地支配という文脈の中で行われ、台湾人の主体性はしばしば抑圧された。

漢民族と原住民は二等国民、三等国民として分類され、多くの名誉ある政府や企業の役職は彼らに閉ざされていた。日本当局は、統治の最初の10年間で漢民族ゲリラを鎮圧した後、山岳地帯に居住する原住民に対する血なまぐさい作戦に従事し、1930年の霧社事件で頂点に達した。左翼運動に参加した知識人や労働者も逮捕され虐殺された(例:蔣渭水、渡辺政之輔)。これらの出来事は、日本統治下における人権侵害の深刻さを示している。

1935年頃、日本は島全体で皇民化運動を開始した。中国語の新聞やカリキュラムは廃止され、台湾の音楽や演劇は禁止された。伝統的な台湾の信仰を抑圧すると同時に、国家神道が推進された。1940年からは家族も日本の姓を採用するよう要求されたが、1943年までにそうしたのはわずか2%であった。1938年までに、309,000人の日本人が台湾に居住していた。皇民化運動は、台湾人の文化やアイデンティティを抹殺しようとする試みであり、強い反発を招いた。

第二次世界大戦中、島は海軍および空軍基地として開発された一方、農業、工業、商業は被害を受けた。フィリピンへの空爆とそれに続く侵攻は台湾から開始された。大日本帝国海軍は台湾の港を多用し、そのシンクタンクである「南進政策」は台北帝国大学に拠点を置いていた。高雄や基隆などの軍事基地や工業中心地は、連合国軍による激しい爆撃の標的となり、日本が建設した工場、ダム、輸送施設の多くが破壊された。1944年10月には、アメリカ空母と台湾の日本軍との間で台湾沖航空戦が戦われた。20万人以上の台湾人日本兵が日本軍に従軍し、3万人以上が死傷した。2,000人以上の女性が、婉曲的に「慰安婦」と呼ばれ、日本軍兵士のための性的奴隷として強制された。これらの事実は、戦争が台湾の人々にもたらした甚大な犠牲と苦痛を物語っている。

日本の降伏後、ほとんどの日本人居住者は追放された。

3.5. 中華民国統治時代 (1945年 - 現在)

第二次世界大戦後の中華民国による台湾接収から現在に至るまでの台湾の歴史は、激動の政治、経済、社会変革の時代であった。日本の統治終了直後の混乱、二・二八事件、国共内戦の敗北と中華民国政府の台湾移転(国府遷台)、長期にわたる戒厳令下の白色テロと経済成長(台湾の奇跡)、そして1980年代後半からの民主化と、それに伴う現代台湾の諸課題の出現へと続く。この時代は、台湾が権威主義体制から民主主義国家へと移行する苦難の道のりを歩み、人権と社会的公正を求める声が高まった時期でもあった。

3.5.1. 第二次世界大戦後と国府遷台

1945年の日本の降伏後、カイロ宣言及びポツダム宣言に基づき、台湾の施政権は中華民国に移譲された。1945年10月25日、陳儀率いる中華民国国民政府の軍隊が台湾に進駐し、台湾省行政長官公署を設置した。当初、台湾住民は「祖国復帰」を歓迎したが、国民政府による統治は汚職や経済的混乱、本省人に対する差別的な扱いを引き起こし、急速に不満が高まった。

1947年2月28日、専売局員による闇タバコ摘発時の民衆射殺事件をきっかけに、台湾全土で国民政府に対する抗議運動が勃発した(二・二八事件)。これに対し、国民政府は大陸から増援部隊を派遣し、武力による徹底的な弾圧を行った。この事件による死者・行方不明者は数万人規模に上ると推定され、台湾社会に深い傷跡を残した。二・二八事件は、その後の台湾における人権と民主主義を求める運動の原点の一つとなった。

一方、中国大陸では国共内戦が再燃し、中国共産党が優勢となっていった。1949年には南京が陥落し、同年10月1日に中華人民共和国が成立すると、蔣介石率いる中華民国政府は1949年12月7日に台湾への移転(国府遷台)を決定し、台北を臨時首都とした。約200万人の軍人、官僚、知識人、財界人などが台湾へ移住し、彼らは「外省人」と呼ばれ、それ以前からの住民である「本省人」との間に新たな社会対立を生んだ。

3.5.2. 戒厳令時代 (1949年 - 1987年)

1949年5月、台湾に戒厳令が敷かれ、これは1987年まで継続された。この期間は「白色テロ」として知られ、国民党に反対する者や共産党支持者と見なされた人々に対する政治的抑圧が横行し、約14万人が投獄または処刑されたと言われている。多くの市民が逮捕、拷問、投獄、処刑され、特に知識人や社会指導者層が標的とされたため、台湾の政治・社会指導者の一世代が失われた。この時代は、台湾における民主主義と人権の暗黒時代であった。

朝鮮戦争勃発後、アメリカのハリー・S・トルーマン大統領はアメリカ海軍第7艦隊を台湾海峡に派遣し、中台間の敵対行為を阻止した。アメリカはまた、米華相互防衛条約を締結し、1951年から1965年にかけて国民党政権に多大な経済援助を行った。この援助は台湾の物価安定に貢献した。国民党政府は、大陸では効果的に実施できなかった多くの法律や土地改革を実施した。米中合同農村復興委員会などのプログラムによるアメリカの援助と相まって、農業部門は後の経済成長の基盤となった。土地改革と農業開発プログラムの複合的な刺激の下、農業生産は1952年から1959年にかけて年平均4%増加した。政府はまた、輸入品を国内で生産しようとする輸入代替工業化政策を実施し、繊維、食品、その他の労働集約型産業の発展を促進した。

1960年代から1970年代にかけて、中華民国は国民党による権威主義的な一党支配体制を維持しつつ、経済は工業化と技術指向型へと転換した。この急速な経済成長は「台湾の奇跡」として知られ、農業優先、軽工業、重工業の順で優先順位を付ける戦略に従って達成された。輸出志向型工業化は、輸出に対する税還付、輸入制限の撤廃、複数為替レートから単一為替レートへの移行、新台湾ドルの切り下げによって達成された。中山高速公路、台湾桃園国際空港、台中港、金山原子力発電所などの十大建設が開始され、台湾南部の鉄鋼、石油化学、造船産業の台頭により高雄は台北と並ぶ直轄市へと変貌した。1970年代、台湾はアジアで2番目に急成長した経済となり、実質GDP成長率は平均10%を超えた。1978年までに、税制優遇措置と安価で熟練した労働力の組み合わせにより、華僑、アメリカ、日本から19.00 億 USD以上の投資が集まった。1980年までに、対外貿易は年間3900.00 億 USDに達し、4650.00 万 USDの黒字を生み出した。香港、シンガポール、韓国とともに、台湾はアジア四小龍の一つとして知られるようになった。

この時代、民主主義の発展は停滞し、人権侵害や少数派への影響も深刻であったが、同時に経済発展の基礎が築かれた時期でもあった。しかし、その経済成長は国民全体の社会的公正に必ずしも繋がらず、格差の問題も抱えていた。

3.5.3. 民主化時代 (1987年 - 現在)

1970年代後半から1990年代にかけて、台湾は政治的・社会的改革を経て民主主義国家へと変貌した。蔣介石の息子である蔣経国は、1972年から行政院長を務め、1978年に総統に就任すると、より多くの権限を「本省人」(日本の降伏以前からの台湾居住者とその子孫)に移そうと努めた。民主化活動家である「党外」が野党として台頭した。1979年、高雄事件が人権デーに高雄で発生した。抗議行動は当局によって急速に鎮圧されたが、台湾の野党勢力を結集させる主要な出来事と見なされている。この事件は、台湾の民主化運動における重要な転換点であり、人権意識の高まりを象徴するものであった。

1984年、蔣経国は李登輝を副総統に選出した。1986年に台湾初の野党として民主進歩党(民進党)が(非合法に)結成されると、蔣経国は新党結成を許可すると発表した。1987年7月15日、蔣経国は台湾本島における戒厳令を解除した。これは台湾の民主化における画期的な出来事であった。

蔣経国の死後、1988年に李登輝が台湾生まれ初の中華民国総統に就任した。李登輝政権は、動員戡乱時期臨時条款が廃止され、中華民国憲法増修条文が導入されるという民主化の時代を監督した。議会の代表権は台湾地区のみに割り当てられ、台湾は本土化の過程を経て、汎中国的な視点よりも台湾の文化と歴史が推進され、同化政策は多文化主義の支援に置き換えられた。1996年、李登輝は初の直接総統選挙で再選された。李登輝政権時代、彼と彼の党は「黒金政治」として知られるようになった汚職論争に関与した。

2000年、民進党の陳水扁が国民党以外で初の総統に選出された。しかし、陳水扁は議会の過半数を欠いていた。野党国民党は他党と泛藍連盟を結成し、民進党主導の泛緑連盟に対して僅差の過半数を確保した。台湾では、泛藍連盟が最終的な中国統一を支持する一方、泛緑連盟が台湾独立運動を支持するという二極化した政治が出現した。

2008年、国民党の馬英九が、「相互不否認」政策の下で経済成長の促進と中台関係の改善を掲げて総統選挙に勝利した。馬英九政権下で、台湾と中国は直行便と貨物輸送を開始した。馬英九はまた、白色テロに対する公式謝罪も行った。しかし、中国との経済関係緊密化は、その政治的影響について懸念を引き起こした。2014年、大学生が立法院を占拠し、両岸サービス貿易協定の批准を阻止した事件は、ひまわり学生運動として知られるようになった。この運動は、時代力量などの若者ベースの第三政党の台頭をもたらし、2016年の民進党の総統選挙と立法院選挙での勝利に貢献したと見なされており、後者は台湾史上初の民進党の立法院過半数をもたらした。ひまわり学生運動は、市民参加型の民主主義の成熟を示す重要な出来事であった。

2024年1月、与党・民主進歩党の頼清徳が総統選挙で勝利した。しかし、同時に行われた立法院選挙では、2004年以来初めてどの政党も過半数を獲得できず、民主進歩党が51議席、中国国民党が52議席、台湾民衆党が8議席を獲得した。

現代台湾は、移行期正義の実現、台湾人としてのアイデンティティの確立、中台関係のあり方など、多くの重要な課題に直面している。民主主義の価値と人権擁護の精神は、これらの課題に取り組む上で不可欠な要素となっている。社会的公正の実現に向けた努力も続けられている。

4. 地理

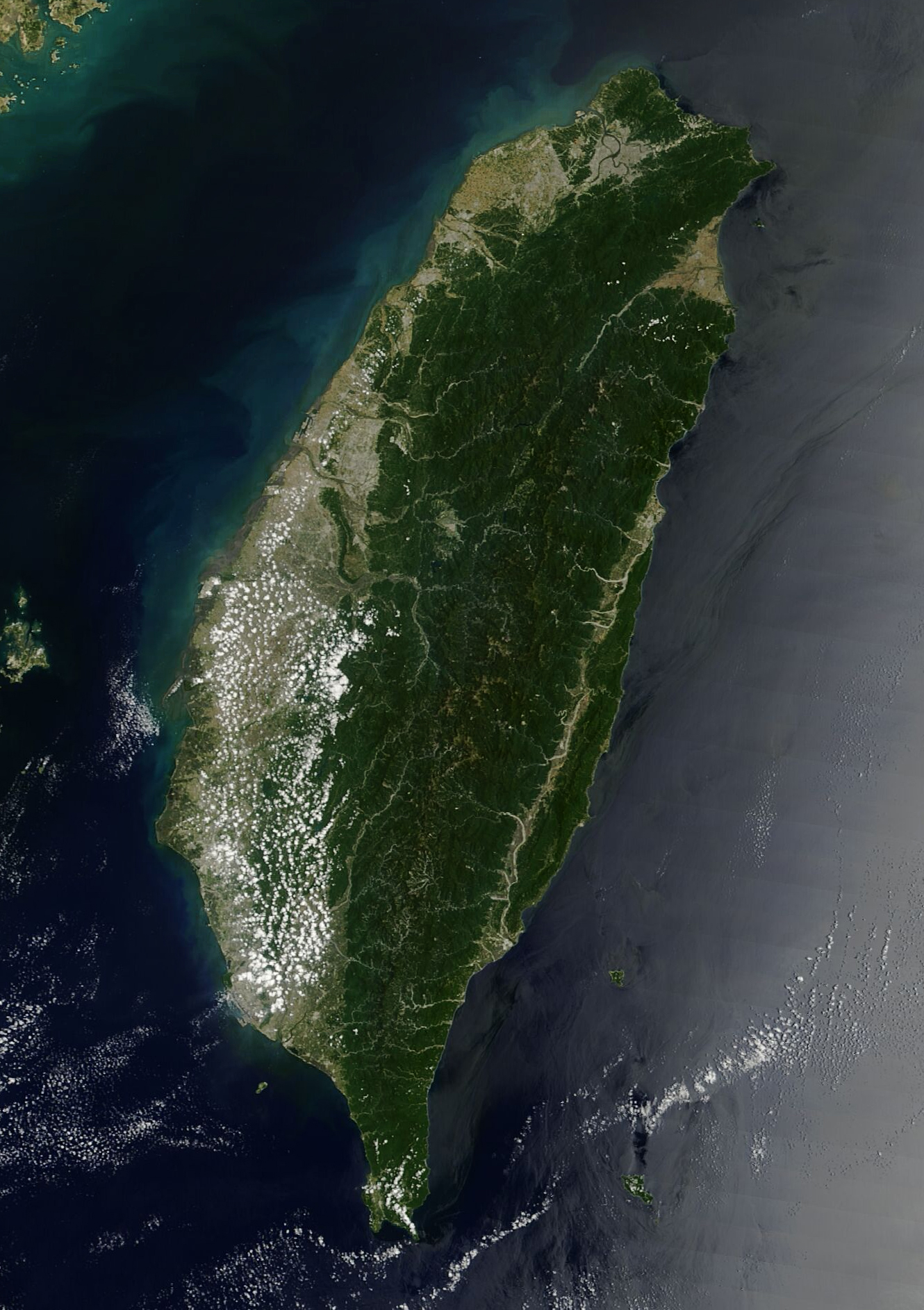

中華民国が実効支配する領域は、合計168の島々から構成され、総面積は3.62 万 km2である。そのうち主要な島である台湾島は、歴史的に「フォルモサ」としても知られ、この面積の99%を占め、面積は3.58 万 km2、中国大陸南東岸から台湾海峡を隔てて約180 kmの位置にある。北には東シナ海、東にはフィリピン海、南にはルソン海峡、南西には南シナ海が広がる。台湾本島以外の主要な島としては、台湾海峡に位置する澎湖諸島、中国大陸沿岸に近い金門群島、馬祖列島、烏坵、そして南シナ海に位置するいくつかの島々(東沙諸島、太平島など)がある。これらの島々は、多様な地形と気候を有し、豊かな自然環境と生態系を育んでいる。

4.1. 地形

台湾本島は傾動地塊であり、東側3分の2を占める、東海岸に平行な5つの険しい山脈と、西側3分の1を占める平坦から緩やかに起伏する平野との対照が特徴で、台湾の人口の大部分がこの西側平野に集中している。島には3500 mを超える山がいくつかあり、最高峰は玉山(標高3952 m)で、台湾を世界で4番目に高い島としている。これらの山脈を形成した地殻構造線は現在も活動しており、島では多くの地震が発生する。台湾海峡には活発な海底火山も多数存在する。

台湾の主な地形は、中央部を南北に貫く中央山脈を中心とした山岳地形、西部に広がる平野部、そして変化に富んだ海岸線に大別される。

- 山岳地形**: 玉山山脈、雪山山脈、阿里山山脈、海岸山脈など、複数の山脈が連なり、島の面積の約3分の2を占める。これらの山脈は、険しい峡谷や豊かな森林景観を形成している。

- 平野部**: 主に台湾島西部に位置し、嘉南平野、屏東平野、台中盆地、台北盆地などが代表的である。これらの平野は、河川による堆積作用で形成され、台湾の主要な農業地帯であり、人口が集中している。

- 海岸線**: 東海岸は断層海岸が多く、切り立った崖が続く一方、西海岸は遠浅の砂浜海岸やラグーンが発達している。北部には岬や湾が入り組んだリアス式海岸も見られる。

4.2. 気候

台湾は北回帰線が通過しており、気候は海洋性気候に属する。北部は亜熱帯、南部は熱帯に区分され、山岳地帯は温帯の気候を呈する。

年間平均降水量は島全体で2600 mmであり、梅雨の時期は5月から6月にかけての東アジアモンスーンの到来と一致する。島全体で6月から9月にかけて高温多湿な天候となる。台風は7月、8月、9月に最も多く襲来する。冬季(11月から3月)は、北東部では雨が続く一方、島の中部および南部はほとんど晴天となる。

気候変動の影響により、台湾の平均気温はこの100年間で1.4 °C上昇しており、これは世界平均の2倍である。台湾政府は、2005年比で2030年までに二酸化炭素排出量を20%、2050年までに50%削減することを目標としている。2005年から2016年の間に二酸化炭素排出量は0.92%増加した。気候変動は、台湾の自然環境や社会経済に深刻な影響を与える可能性があり、その対策は喫緊の課題である。

4.3. 自然環境と生態系

台湾は、その地理的位置と多様な地形により、豊かな自然環境と独自の生態系を有している。島国であること、そして高峻な山脈が存在することから、多様な気候帯が凝縮され、多くの固有種が生息・生育する特異な環境が形成されている。

- 主要な生態地域**: 台湾は主に常緑広葉樹林に覆われているが、標高によって植生が変化する。低地は亜熱帯・熱帯林、中高度は温帯林、高山帯は亜寒帯林や高山草原が見られる。海岸部にはマングローブ林や砂丘植物群落も存在する。

- 固有の動植物**:

- 動物: タイワンツキノワグマ、タイワンカモシカ、ミカドキジ、サンケイ、タイワンザル、タイワンジカ、タイワンヤマネコなどが代表的な固有哺乳類である。鳥類ではタイワンアオカササギ、カンムリチメドリなどが知られる。爬虫類・両生類にも多くの固有種が存在し、タイワンハブや各種カエルなどがいる。昆虫類も多様性に富む。

- 植物: タイワンスギ、ベニヒ、タイワンヒノキなどの針葉樹や、クスノキ、タブノキなどの広葉樹に固有種が多い。高山植物も豊富で、ニイタカトドマツやシャクナゲ類などが見られる。

- 自然保護区**: 玉山国家公園、太魯閣国家公園、雪覇国家公園など9つの国家公園が設置されており、これらは台湾の代表的な自然景観と生態系を保護している。その他、自然保護区、野生動物保護区、自然保留区などが指定され、生物多様性の保全が図られている。

- 環境問題**:

- 気候変動への対応**: 海面上昇、極端気象の頻発化、生態系への影響などが懸念されており、再生可能エネルギー導入促進、省エネルギー化、温室効果ガス排出削減目標の設定など、気候変動緩和策と適応策が進められている。

- 持続可能な開発**: 経済発展と環境保全の両立が課題となっている。森林伐採、土砂災害、水質汚染、廃棄物問題などに対し、環境アセスメントの強化、里山保全活動、循環型社会の構築などが試みられている。社会的公正の観点からも、環境負荷の低減と資源の公平な利用が求められている。

- 外来種問題**: ヒアリやセイヨウオオマルハナバチなどの外来種が在来生態系を脅かしており、駆除や侵入防止策が講じられている。

台湾の豊かな自然環境と生態系は、貴重な財産であると同時に、様々な環境問題に直面している。持続可能な社会の実現に向けた取り組みが、今後ますます重要となっている。

5. 政治

中華民国の政治は、五権分立を基本とする立憲・民主・共和制国家であり、総統を中心とした半大統領制を採用している。その政治体制は、中華民国憲法とその増修条文によって規定されており、国民の権利と自由の保障、権力分立、そして民主的な選挙制度が柱となっている。近年は、主要政党間の競争、国民のアイデンティティをめぐる議論、LGBTの権利保障など、多様な政治的争点を抱えつつ、民主主義の深化と人権擁護、社会的公正の実現を目指している。

5.1. 政府構造

中華民国の政府構造は、孫文が提唱した五権分立の原則に基づいている。これは、伝統的な三権分立(行政・立法・司法)に、監察権(公務員の不正行為の監視・弾劾)と考試権(公務員採用試験の実施・人事管理)を加えた独自の制度である。各権能は以下の機関が担当する。

- 行政院**: 内閣に相当し、国家の行政を担当する最高機関。行政院長(首相)が総統によって任命され、各部会(省庁)を統括する。政策の立案・執行、予算案の作成、法律案の提出などを行う。

- 立法院**: 国会に相当し、一院制の立法機関。国民の直接選挙によって選出される立法委員で構成される。法律の制定・改正・廃止、予算の審議・議決、条約の承認、行政院長に対する不信任決議などを行う。

- 司法院**: 最高司法機関。憲法解釈、法律・命令の統一解釈、政党の解散に関する事項などを担当する大法官会議(憲法法廷)と、民事・刑事・行政訴訟の終審を担当する最高法院、最高行政法院などから構成される。

- 監察院**: 公務員の不正行為や怠慢を監視・調査し、弾劾権を行使する機関。また、会計検査や行政監察も行う。国家人権委員会も監察院に属する。

- 考試院**: 公務員の任用資格の試験、銓衡(資格審査)、人事管理などを担当する機関。中国の伝統的な科挙制度に由来する。

これらの五院は相互に抑制・均衡を図りつつ、国家運営を行う。実際には、国民から直接選挙される総統が外交・国防・両岸関係など国家の重要政策において主導的な役割を担い、行政院長を任命し行政院を指揮監督するなど、総統を中心とした権力構造となっている。

5.2. 憲法

中華民国の憲法は、1947年に中国大陸で制定・施行された中華民国憲法を基本とし、その後の台湾における民主化の進展に伴い、複数回にわたる中華民国憲法増修条文によって実質的な内容が修正・補足されてきた。

- 制定背景と主要内容**: 1947年憲法は、孫文の三民主義(民族・民権・民生)と五権分立の理念に基づき、国民の権利と義務、国家機関の組織と権限などを規定した。当時は中国大陸全土を統治範囲として想定しており、国民大会が総統選挙や憲法改正などの最高権力機関とされていた。

- 民主化過程における憲法改正(増修条文)**:

- 1949年の国府遷台後、長期にわたる戒厳令下では憲法の多くの条項が動員戡乱時期臨時条款によって事実上停止されていた。この時期の人権抑圧は深刻な問題であった。

- 1980年代後半からの民主化運動の高まりを受け、1991年に臨時条款が廃止され、憲法増修条文が制定された。これにより、国民大会の権限縮小、総統・副総統の台湾地区住民による直接選挙の導入、立法院の権限強化、地方自治の保障などが段階的に進められた。これは、民主主義の発展と国民の権利拡大に向けた重要な一歩であった。

- その後の改正では、国民大会の事実上の廃止(2005年)、公民投票による憲法改正手続きの導入、監察院委員の任命方法の変更などが行われた。

- 増修条文は、中華民国の統治が及ぶ「自由地区」(台湾地区)における憲政運営の現実に対応するためのものであり、大陸地区の統治権に関する憲法本文の規定は、その適用が事実上留保されている状態にある。

現行の中華民国憲法(本文および増修条文)は、台湾における民主主義と人権保障の基礎をなし、政治体制の安定と発展を支える上で極めて重要な役割を担っている。

5.3. 主要政党と政治状況

中華民国の政治は、事実上の複数政党制が定着しており、主要政党間の競争と協力によって運営されている。特に中国国民党と民主進歩党の二大政党が長年にわたり国政の中心を担ってきたが、近年は第三勢力も台頭しつつある。

- 中国国民党(国民党、KMT)**:

- 理念・政策: 三民主義を党是とし、伝統的に中華民族意識を重視し、中華民国を中国の正統な代表と位置づけてきた。近年は台湾本土の視点も取り入れ、「九二共識」を基礎とした中国大陸との安定的な関係維持、経済交流の深化を主張する。社会政策では中道右派的、保守的な傾向があり、過去の権威主義体制との関連から批判的に見られることもある。

- 支持基盤: 外省人、軍人・公務員関係者、北部地域の住民、財界の一部などに伝統的な支持層を持つ。

- 泛藍連盟の中心勢力であり、親民党や新党などと共に「泛藍」と呼ばれる政治ブロックを形成することがある。

- 民主進歩党(民進党、DPP)**:

- 理念・政策: 台湾の主権と民主主義を最重要視し、台湾の国際的地位向上を目指す。中国大陸との関係においては、中華民国と中華人民共和国は互いに隷属しないという「現状維持」を主張し、台湾の将来は台湾住民の意思によって決定されるべきであるとの立場を取る。社会政策では中道左派的、リベラルな傾向があり、人権擁護や社会的公正を重視する。

- 支持基盤: 本省人、特にホーロー人、若年層、南部地域の住民、知識人層などに強い支持基盤を持つ。

- 泛緑連盟の中心勢力であり、台湾基進などと共に「泛緑」と呼ばれる政治ブロックを形成する。

- 台湾民衆党(民衆党、TPP)**:

- 理念・政策: 2019年に柯文哲前台北市長を中心に結成された中道政党。既成の二大政党政治からの脱却、実用主義、透明性の高い政治、社会正義の実現などを掲げる。大衆迎合的(ポピュリスト的)な側面も指摘される。

- 支持基盤: 特定のイデオロギーに縛られない無党派層、若年層、都市部の住民などに支持を広げようとしている。

- 政治状況**:

- 総統選挙と立法委員選挙が定期的に実施され、政権交代も行われるなど、民主的な政治プロセスが定着している。

- 近年は、二大政党の力が相対的に低下し、台湾民衆党などの第三勢力がキャスティングボートを握る場面も見られるようになっている。

- 主要な政治的争点としては、中国大陸との関係(統一か独立か、現状維持か)、経済政策(成長と格差)、エネルギー政策(原子力発電の是非)、社会福祉、移行期正義(過去の権威主義体制下の人権侵害の清算)、憲法改正などが挙げられる。

- 選挙においては、候補者の個人的人気、地方派閥の影響、メディア戦略なども重要な要素となる。

中華民国の政治は、活発な市民社会と自由な言論空間を背景に、多様な意見が交錯するダイナミックな状況にある。民主主義の価値の深化と、国民全体の人権および社会的公正の保障が、今後の政治における重要な課題である。

5.4. 国民意識と世論

中華民国における国民意識と世論は、歴史的背景、政治状況、そして中国大陸との関係性といった複雑な要因によって形成され、多様な様相を呈している。

- アイデンティティ**:

- 伝統的には、中国国民党政権下で「中国人」としてのアイデンティティ(中華民族意識)が強調されてきた。しかし、民主化以降、特に台湾で生まれ育った世代を中心に、「台湾人」としてのアイデンティティ意識が高まっている。

- 各種世論調査では、「自分は台湾人である」と回答する割合が最も高く、次いで「台湾人でもあり中国人でもある」、「中国人である」と続く傾向にある。この「台湾人」アイデンティティの強まりは、台湾独自の歴史、文化、民主主義体制への誇り、そして人権意識の高まりなどが背景にあると考えられる。

- 一方で、「中国人」としてのアイデンティティは、文化的な繋がりや血縁関係を意識する人々の中に依然として存在する。

- 統一と独立に関する世論**:

- 中国大陸との関係については、大きく分けて「統一」「独立」「現状維持」の三つの立場が存在する。

- 「統一」を支持する意見は少数派であり、主に泛藍連盟支持者の一部に見られる。

- 「独立」(中華民国体制からの離脱、あるいは台湾共和国としての明確な独立宣言)を支持する意見は、主に泛緑連盟支持者に見られるが、その具体的な方法論や時期については様々な意見がある。

- 最も多くの支持を集めているのは「現状維持」である。これは、中華人民共和国による武力行使のリスクや、国際社会の複雑な情勢を考慮し、当面は台湾の事実上の独立状態を維持しつつ、将来の選択肢を残しておきたいという現実的な判断に基づいている。

- 「現状維持」の中にも、「将来的な独立を目指す現状維持」や「将来的な統一も視野に入れる現状維持」など、ニュアンスの違いが存在する。

- 関連する論争**:

- 九二共識**: 中国国民党は、中台間の対話の基礎として「一つの中国の原則を各自が表明する」という「九二共識」の存在を主張するが、民主進歩党はこれを認めていない。この認識の違いは、中台関係の進展における大きな障害の一つとなっている。

- 台湾の地位**: 国際法上、台湾の地位が未確定であるとする台湾地位未定論も一部で議論されている。

- 国号・国旗・国歌の変更問題**: 台湾アイデンティティの高まりと共に、中華民国の国号、国旗、国歌を台湾をより代表するものに変更すべきであるとの議論があるが、これには強い反対意見も存在する。

台湾の国民意識と世論は流動的であり、国内外の情勢変化に応じて変化し続けている。民主主義が成熟する中で、多様な意見が共存し、議論を通じて社会の方向性が模索されている。

5.5. LGBTの権利

中華民国(台湾)は、アジアにおいてLGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー)の権利保障が進んでいる地域の一つとして国際的に注目されている。これは、台湾社会における人権意識の高さと民主主義の成熟を示す重要な側面である。

- 人権状況と社会的受容**:

- 伝統的な家族観や保守的な価値観も根強く残っているものの、都市部を中心にLGBTに対する社会的な受容は進んでいる。毎年、大規模なプライドパレード(台灣同志遊行)が台北などで開催され、多くの参加者と支持者を集めている。これは東アジア最大級のLGBTイベントの一つとなっている。

- メディアやエンターテイメント業界においても、LGBTをテーマにした作品が制作され、社会的な議論を喚起している。

- 一方で、宗教団体や保守的な団体からは、同性婚やLGBT教育に対して反対の声も依然として存在する。

- 同性婚法制化の過程**:

- 長年にわたり、LGBT活動家や人権団体が同性婚の法制化を求めて運動を展開してきた。

- 2017年5月24日、司法院大法官会議(憲法裁判所に相当)は、現行の民法が同性カップルの結婚の自由を保障していない点を違憲とする判断を下し、2年以内の法改正を立法院に命じた。これはアジアで初めての画期的な司法判断であり、台湾の人権擁護の歴史における重要な一歩となった。

- しかし、2018年の国民投票では、同性婚を民法で保障することに反対する案が多数を占めるなど、法制化への道のりは平坦ではなかった。

- 最終的に、2019年5月17日、立法院は「司法院釋字第七四八號解釋施行法」と題する特別法を可決し、同性カップルの結婚を法的に認めた。これにより、台湾はアジアで初めて同性婚を合法化した国となった。この法律は、同性カップルに対して、相続、医療、養子縁組(継親養子)など、異性カップルとほぼ同等の権利を保障するものであり、社会的公正の実現に向けた大きな前進と評価されている。

- 関連する社会的議論**:

- 同性婚法制化後も、LGBTの権利に関する社会的議論は続いている。

- 教育現場におけるジェンダー平等教育の内容や、トランスジェンダーの人々の権利保障(性別変更手続きの要件緩和など)が今後の課題として挙げられている。

- 同性カップルの共同養子縁組(双方の血縁関係がない子どもの養子縁組)の権利については、特別法では限定的な規定となっており、さらなる法整備を求める声がある。

- 宗教的価値観との調和や、保守層への理解促進も、LGBTの権利が社会全体に完全に根付くための重要な課題である。

台湾におけるLGBTの権利保障の進展は、アジア地域における人権意識の高まりと多様性の尊重という観点から、国際的に高く評価されている。これは、台湾の民主主義が成熟し、社会の多様な構成員の声に耳を傾ける能力を持っていることを示している。

6. 行政区分

中華民国の行政区分は、歴史的な経緯と実効支配地域の現状を反映し、複雑な階層構造となっている。中華民国憲法では省を中心とした大陸統治時代の区分が規定されているが、1949年の国府遷台以降、台湾地区(自由地区)における実効支配に基づいて行政区分が再編されてきた。近年の地方自治の進展は、民主主義の定着と住民の権利意識の高まりを反映している。

現在の中華民国の行政区分体制は、主に以下のようになっている。

- 省**:

- 憲法上の第一級行政区画であるが、1998年の地方制度改革(省虚級化)により、行政機関としての機能は大幅に縮小され、事実上名目化している。これは、中央集権的な統治から地方分権への移行という民主化の流れの中で行われた。

- 台湾省: 台湾本島の大部分と一部離島を管轄するが、省政府の権限は中央政府に移管されている。

- 福建省: 金門県と連江県(馬祖列島)を管轄する。台湾省と同様に省政府の機能は名目化している。

- 直轄市**:

- 省と同格の第一級行政区画であり、行政院(中央政府)の直接管轄下に置かれる。人口、経済規模などが一定の基準を満たした主要都市が指定される。

- 現在、以下の6市が直轄市である。

- 台北市(首都)

- 新北市

- 桃園市

- 台中市

- 台南市

- 高雄市

- 県**:

- 省の下に置かれる第二級行政区画(ただし省が名目化しているため、実質的には中央政府の監督下にある)。

- 台湾省管轄下に11県が存在する(例:宜蘭県、新竹県、苗栗県、彰化県、南投県、雲林県、嘉義県、屏東県、台東県、花蓮県、澎湖県)。

- 福建省管轄下に2県が存在する(金門県、連江県)。

- 市(県轄市)**:

- 省の下、または県と同格に置かれる第二級行政区画。直轄市以外の市を指す。

- 台湾省管轄下に3市が存在する(基隆市、新竹市、嘉義市)。これらは人口や経済規模が県と同程度と見なされる。

- 下級行政区画**:

- 直轄市および市の下には区が置かれる。

- 県の下には郷、鎮、県轄市が置かれる。

- 郷、鎮、県轄市、区の下には、さらに村(農村部)または里(都市部)が置かれ、その下に鄰が続く。

各級地方政府(直轄市政府、県政府、市政府、郷鎮市公所、区公所)は、選挙によって選ばれる首長と議会を持ち、それぞれの管轄区域における行政サービス、公共事業、教育、福祉などを担当する。台湾原住民が多数居住する地域には、原住民区が設置され、一定の自治権が認められている。これは、少数民族の権利保障と多文化共生の観点から重要である。

6.1. 主要都市

中華民国(台湾)には、政治・経済・文化の中心となる多くの魅力的な都市が存在する。以下に主要な都市の特徴、人口(2024年初頭の概算)、経済的重要性を記述する。

- 台北市**:

- 特徴: 中華民国の首都であり、政治、経済、文化、交通の中心地。近代的な高層ビル群と歴史的な建造物、活気ある夜市、豊かな緑が共存する国際都市。国立故宮博物院や台北101などのランドマークがある。

- 人口: 約250万人。

- 経済的重要性: 金融、情報通信、商業、観光業などが集積する台湾最大の経済拠点。多くの大企業の本社が置かれている。

- 新北市**:

- 特徴: 台北市を取り囲むように位置し、台湾で最も人口の多い都市。多様な地形(山地、海岸、平野)を有し、ベッドタウンとしての性格と独自の産業基盤を併せ持つ。淡水、九份などの観光地も有名。

- 人口: 約400万人。

- 経済的重要性: 中小企業が多く、製造業、観光業などが盛ん。台北都市圏の重要な一部を構成する。

- 高雄市**:

- 特徴: 台湾南部最大の都市であり、台湾最大の国際港である高雄港を有する港湾都市。重工業が発展し、近年は文化芸術都市への転換も進めている。愛河や蓮池潭などが観光名所。

- 人口: 約275万人。

- 経済的重要性: 国際貿易、海運、鉄鋼、石油化学、造船業などが主要産業。南部地域の経済的中心。

- 台中市**:

- 特徴: 台湾中部に位置し、気候が温暖で住みやすいとされる。文化施設や教育機関が多く、近年急速に発展している。「台湾の京都」とも称されることがある。国立台湾美術館や逢甲夜市が有名。

- 人口: 約285万人。

- 経済的重要性: 精密機械、自転車産業、工具産業などが盛ん。台湾中部の商業、交通の要衝。

- 台南市**:

- 特徴: 台湾で最も歴史の古い都市の一つで、「古都」として知られる。多くの古跡や廟宇が残り、伝統文化や美食が豊か。赤崁楼や安平古堡などが代表的な史跡。

- 人口: 約185万人。

- 経済的重要性: 伝統産業、農業、観光業が中心。近年は南部サイエンスパークを中心にハイテク産業も発展。

- 桃園市**:

- 特徴: 台湾桃園国際空港を擁する台湾の空の玄関口。台北市の衛星都市として発展し、工業団地も多い。近年、人口増加が著しい。

- 人口: 約230万人。

- 経済的重要性: 国際物流、航空関連産業、製造業が集積。北部地域の重要な産業拠点。

これらの都市は、それぞれ独自の魅力と経済的役割を担い、台湾全体の発展を支えている。

7. 国際関係

中華民国の国際関係は、その特殊な政治的地位と歴史的背景により、極めて複雑かつデリケートな様相を呈している。中華人民共和国による「一つの中国」原則の圧力の下、正式な外交関係を持つ国は限られているが、多くの国々と実務的な関係を維持し、国際社会での活動空間を確保しようと努めている。台湾の民主主義と人権擁護の姿勢は、一部の国々からの共感を呼んでいるが、国際政治の現実の中で困難な状況に置かれている。

7.1. 両岸関係

中華民国と中華人民共和国との間の関係、すなわち「両岸関係」は、中華民国の国際関係において最も重要かつ複雑な要素である。

- 政治的対立**:

- 中華人民共和国は「一つの中国」原則を掲げ、台湾を自国の一部と見なし、中華民国政府を正当な国家として承認していない。武力行使の放棄も明言しておらず、台湾の独立を阻止する姿勢を鮮明にしている。これは、台湾の民主主義体制と国民の自己決定権に対する重大な脅威となっている。

- 中華民国は、事実上の独立国家として存続しており、民主主義と自由の価値を堅持している。現在の蔡英文政権は、「中華民国と中華人民共和国は互いに隷属しない」との立場を明確にし、主権の維持を最優先課題としている。

- 過去には、中国国民党政権下で「九二共識」(1992年に中台の窓口機関が「一つの中国」の原則を確認したとされる合意、ただしその解釈は双方で異なる)を対話の基礎とする動きもあったが、民主進歩党政権はこれを認めていない。

- 経済的関係**:

- 政治的対立とは裏腹に、両岸の経済的結びつきは非常に強い。台湾企業による中国大陸への投資は巨額に上り、多くの台湾人が大陸で就業・生活している。

- 2010年には両岸経済協力枠組協議(ECFA)が締結され、関税引き下げや市場開放が進められた。

- しかし、経済的依存度の高まりは、台湾の安全保障や政治的自律性に対する懸念も生んでいる。

- 軍事的緊張**:

- 中華人民共和国は台湾海峡での軍事演習を常態化させ、軍用機による台湾の防空識別圏への進入も頻繁に行うなど、軍事的圧力を強めている。

- 中華民国は、アメリカからの武器供与や自主開発により防衛力を強化し、抑止力の維持に努めている。

- 台湾有事の可能性は、東アジア地域の平和と安定にとって大きな懸念材料となっている。

- 人的・文化的交流**:

- 経済関係の深化に伴い、人的往来や文化交流も活発に行われてきた。観光客の相互訪問や学術交流、文化イベントの共同開催などが見られる。

- しかし、近年の政治的緊張の高まりは、これらの交流にも影響を与えている。

- 人道的問題**:

- 中国大陸における人権状況(香港の民主化運動弾圧、ウイグル人への人権侵害など)は、台湾社会において強い懸念を引き起こしており、両岸関係にも影を落としている。台湾は、中国からの政治的迫害を逃れた人々に対する一定の人道的支援を行っており、人権擁護の立場を明確にしている。

両岸関係は、台湾の将来を左右する最重要課題であり、その動向は国際社会からも注視されている。台湾は、民主主義と主権を守りつつ、平和的かつ安定的な関係構築を模索しているが、道のりは依然として険しい。

7.2. 国際社会における地位と参加

中華民国の国際社会における地位は、歴史的経緯と中華人民共和国の「一つの中国」原則に基づく外交圧力により、極めて特殊な状況にある。

- 国際連合における地位喪失**:

- 中華民国は1945年の国際連合設立時の原加盟国であり、国際連合安全保障理事会常任理事国の一つであった。

- しかし、1971年の国際連合総会決議2758(アルバニア決議)により、国連における「中国」の代表権が中華人民共和国に移譲され、中華民国は国連および関連機関からの脱退を余儀なくされた。

- 以降、中華民国は国連への再加盟やオブザーバー参加を求めてきたが、中華人民共和国の反対により実現していない。

- 国際機関への参加状況**:

- 多くの国連専門機関やその他の政府間国際機関への正式な加盟は困難な状況にある。

- しかし、一部の国際経済機関には、実利的な観点から限定的な形で参加が認められている。

- 世界貿易機関 (WTO)**: 2002年に「Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu台湾・澎湖・金門・馬祖独立関税地域英語」の名称で加盟。

- アジア太平洋経済協力 (APEC)**: 1991年に「チャイニーズタイペイ」(Chinese Taipeiチャイニーズ・タイペイ英語)の名称で参加。

- 世界保健機関 (WHO)**: 過去にはオブザーバー参加が認められた時期もあったが(2009年~2016年、「チャイニーズタイペイ」名義)、近年は中華人民共和国の反対により参加できていない。COVID-19パンデミックにおいては、台湾の公衆衛生上の貢献や情報共有の重要性が指摘されたにもかかわらず、政治的理由で排除されたことが国際的な批判を招いた。これは、台湾住民の健康への権利が国際政治によって侵害されている事例として問題視されている。

- 「チャイニーズタイペイ」名義使用の背景**:

- 「チャイニーズタイペイ」は、中華民国がオリンピックをはじめとする国際スポーツ大会や一部の国際機関に参加する際に使用される呼称である。

- これは、中華人民共和国が「中華民国」や「台湾」といった名称の使用を認めない一方、中華民国側も「台湾 (中国)」のような中華人民共和国の一部であることを示唆する名称を受け入れられないという、双方の政治的立場を考慮した妥協の産物である(名古屋決議)。

- この名称は、台湾の選手や代表団が国際舞台で活動するための現実的な手段となっているが、台湾の国家としての尊厳やアイデンティティを十分に反映していないとの批判も国内には存在する。

- 国際社会からの孤立が台湾住民の権利や国際協力に与える影響**:

- 国際機関への不参加は、台湾住民が国際的な基準や協力体制から恩恵を受ける機会を制限する。例えば、感染症対策、航空安全、気候変動対策など、国境を越えた協力が不可欠な分野での情報共有や国際ルール策定プロセスからの排除は、台湾住民の安全や健康、経済活動に不利益をもたらす可能性がある。

- 国際的な規範形成への参加が制限されることで、台湾の価値観や利益が国際社会に十分に反映されない恐れがある。

- 外交的孤立は、台湾の民主主義や人権擁護の努力に対する国際的な支持を得にくくする側面もある。

中華民国は、厳しい国際環境の中で、実務的な関係を重視し、非政府組織(NGO)との連携や、人道支援、防災協力、文化交流などを通じて国際社会への貢献を続けている。国際社会におけるプレゼンスを高め、台湾の価値と重要性をアピールすることで、活動空間の拡大を目指している。

7.3. 主要国との関係

中華民国は、正式な外交関係を持つ国が限られているものの、多くの主要国と実務的かつ戦略的に重要な関係を築いている。これらの国々との関係は、経済、安全保障、文化など多岐にわたる。台湾は、これらの国々との間で民主主義、人権、法の支配といった共通の価値観を共有し、連携を深めようとしている。

- アメリカ合衆国**:

- 外交: 正式な国交はないが(1979年断交)、台湾関係法に基づき、事実上の同盟関係に近い強固な友好関係を維持している。アメリカは台湾の自衛能力の維持を支援し、台湾の民主主義と人権を支持する立場を表明している。台北経済文化代表処がワシントンD.C.に、米国在台湾協会が台北に設置され、外交業務を行っている。近年、高官の相互訪問も活発化している。

- 安全保障: アメリカは台湾関係法に基づき、台湾に対する武器売却を継続しており、台湾の防衛力向上に貢献している。台湾海峡の平和と安定はアメリカの重要な関心事であり、中国による一方的な現状変更の試みには反対の立場を取っている。

- 経済協力: 台湾にとってアメリカは主要な貿易相手国の一つであり、ハイテク産業を中心に緊密な経済関係がある。半導体サプライチェーンにおける協力などが注目されている。

- 日本**:

- 外交: 1972年に国交を断絶したが、その後も日本台湾交流協会(台北事務所)と台湾日本関係協会(東京事務所)を通じて、実務的な友好関係が維持・発展している。価値観を共有する重要なパートナーとして、議員外交や地方自治体間の交流も活発である。

- 安全保障: 台湾有事の可能性は日本の安全保障にも大きな影響を与えるとの認識が広まっており、日米同盟の枠組みの中で台湾海峡の平和と安定の重要性が強調されている。

- 経済協力: 日本は台湾にとって主要な貿易相手国であり、観光、文化、技術協力など幅広い分野で交流が盛んである。特に東日本大震災や台湾での大規模地震の際には、相互に多額の義援金が送られるなど、市民レベルでの友好感情も深い。

- その他の主要国**:

- 欧州連合 (EU) および欧州主要国(イギリス、フランス、ドイツなど)**: 正式な国交はないが、経済、文化、科学技術などの分野で交流がある。近年、台湾の民主主義や国際的地位に対する関心が高まっており、欧州議会や一部の国会議員団が台湾を訪問するなど、関係強化の動きも見られる。

- オーストラリア、カナダ**: 民主主義、人権、法の支配といった価値観を共有しており、台湾の国際機関への実務的参加を支持する立場を取ることがある。経済関係も重要である。

- 東南アジア諸国 (ASEAN)**: 地理的に近く、経済的結びつきが強い。台湾は「新南向政策」を推進し、ASEAN諸国との経済、文化、人的交流の強化を図っている。

- インド**: 近年、戦略的観点から関係強化の動きが見られる。経済協力やハイテク分野での連携が期待されている。

中華民国は、これらの主要国との関係を多角的に発展させ、経済的繁栄と安全保障の確保、そして国際社会における活動空間の拡大を目指している。共通の価値観を持つ国々との連携を深めることが、台湾の将来にとって不可欠であるとの認識が広がっている。

8. 軍事

中華民国国軍は、中華民国憲法第36条に基づき、中華民国総統を最高司令官とする。その主な任務は、中華民国の主権と領土を防衛し、国民の生命と財産を保護することであり、特に中華人民共和国からの軍事的脅威への対処が最大の課題となっている。台湾の防衛は、民主主義体制と国民の権利を守るための重要な柱である。

- 組織**:

- 国軍は、陸軍、海軍(海兵隊を含む)、空軍の三軍から構成される。これらに加え、憲兵隊が軍内の規律維持や重要施設の警備を担当する。

- 国防部は、国軍の行政、作戦指揮、兵站などを統括する最高機関である。

- 兵力**:

- 近年の「精兵政策」により兵力は削減傾向にあるが、依然として一定規模の常備兵力と多数の予備役を擁している。2021年時点での常備兵力は約21万5千人。

- 志願兵制度への移行が進められているが、1994年1月1日以降に生まれた男性には4ヶ月の軍事訓練義務が課せられている。中国からの圧力増大を受け、2022年12月には2024年から徴兵期間を1年間に延長することが発表された。

- 主要兵器システム**:

- アメリカ合衆国からの武器供与が中心であり、F-16V戦闘機、パトリオットミサイルシステム、M1A2T戦車などが配備されている。

- 自主開発兵器としては、戦闘機「経国号(IDF)」、対艦ミサイル「雄風II型」「雄風III型」、巡航ミサイル「雲峰」などがある。近年は潜水艦国産化計画も進められている。

- 国防政策**:

- 「固守防衛、重層抑止」を基本戦略とし、非対称戦力の強化(ミサイル防衛、サイバー戦能力、機雷敷設能力など)に重点を置いている。

- 敵の侵攻を遅滞させ、国際社会からの支援を得る時間を稼ぐことを目指す。

- アメリカとの軍事協力関係が国防の柱の一つであり、合同演習や情報共有が行われている。

- 徴兵制から募兵制への移行**:

- かつては徴兵制が主体であったが、専門性の高い軍隊を構築するため、段階的に募兵制(志願兵制)への移行が進められてきた。

- しかし、近年の台湾海峡の緊張の高まりを受け、防衛力強化の必要性から、2024年より徴兵期間を4ヶ月から1年間に延長し、訓練内容も実戦的なものに改めることが決定された。これは、全世代的な国防意識の向上と即応戦力の確保を目指すものである。

- 台湾防衛戦略**:

- 中華人民共和国による台湾侵攻シナリオ(水陸両用作戦、ミサイル攻撃、サイバー攻撃、情報戦など)を想定し、多層的な防衛体制を構築している。

- 海岸線での阻止、都市部での抵抗、後方支援体制の確保などが重要視される。

- 国民の防衛意識向上や民間防衛体制の強化も進められている。

中華民国国軍は、限られた資源の中で、中華人民共和国という強大な軍事力に対峙するため、装備の近代化、訓練の高度化、そして国際的な連携の強化に努めている。

9. 経済

中華民国(台湾)の経済は、第二次世界大戦後の急速な工業化と成長により、「台湾の奇跡」と称されるほどの発展を遂げた。香港、韓国、シンガポールと並ぶ「アジア四小龍」の一つであり、2022年10月時点で、名目GDPでは世界第21位の経済規模を誇る。その経済体制は、輸出志向型の資本主義であり、国家による投資や貿易への関与は段階的に減少し、民営化が進められている。経済発展は目覚ましい一方で、所得格差の拡大、環境問題、労働者の権利の確保といった社会的公正に関わる課題も抱えている。

9.1. 経済発展の過程

第二次世界大戦後の台湾経済は、農業を中心とした体制から出発した。国民党政府は「耕者有其田」政策などの農地改革を実施し、農業生産力の向上を図るとともに、アメリカからの経済援助を活用して軽工業の育成に着手した。これは、輸入代替工業化から輸出志向型工業化への転換の第一歩であった。

1960年代に入ると、政府は輸出加工区の設置や投資奨励策を通じて、労働集約型の輸出産業(繊維、雑貨、家電組立など)を積極的に振興した。安価で質の高い労働力と政府の強力な後押しにより、台湾製品は国際市場で競争力を獲得し、輸出が急増した。この時期の経済成長率は年平均10%を超える驚異的なものであり、「台湾の奇跡」と呼ばれた。

1970年代から80年代にかけては、石油危機を乗り越えつつ、重化学工業化への転換が進められた。鉄鋼、石油化学、造船などの基幹産業が育成され、同時に電子産業の萌芽も見られた。政府は科学技術開発への投資を強化し、後のハイテク産業発展の基礎を築いた。

1990年代以降は、労働集約型産業から資本集約型・技術集約型産業への構造転換が一層進み、特に情報通信技術(ICT)産業が台湾経済の牽引役となった。TSMC(台湾積体電路製造)やUMC(聯華電子)に代表される半導体ファウンドリ産業は世界をリードする存在となり、パーソナルコンピュータやその関連部品の生産でも高いシェアを誇るようになった。

この経済発展の過程では、中小企業が大きな役割を果たした点が特徴的である。政府の支援策や産業クラスターの形成が、中小企業の柔軟性と競争力を高めた。しかし、急速な経済成長は、所得格差の拡大、環境汚染、労働問題といった社会的コストも伴った。近年は、これらの課題への対応や、より持続可能な開発と社会的公正を重視した経済成長モデルへの転換が模索されている。

9.2. 主要産業

中華民国(台湾)の経済は、高度な技術力と国際競争力を有する多様な産業によって支えられている。特に半導体を中心とするハイテク産業が世界的に重要な地位を占めている。

- 半導体産業**:

- 台湾は世界の半導体製造において圧倒的なシェアを誇り、特にファウンドリ(半導体受託製造)分野ではTSMC(台湾積体電路製造)が世界最大の企業である。UMC(聯華電子)なども有力企業として存在する。

- 集積回路(IC)の設計、製造、パッケージング、テストといったサプライチェーン全体が台湾に集積しており、スマートフォン、PC、自動車、AIなどあらゆる分野の電子機器に不可欠な半導体を供給している。

- 政府による長期的な産業育成策、研究開発への投資、人材育成が成功の要因とされる。

- 近年の地政学的リスクの高まりから、半導体サプライチェーンの安定確保が国際的な課題となっており、台湾の戦略的重要性は一層増している。

- 電子製品・情報通信技術(ICT)産業**:

- パーソナルコンピュータ、サーバー、マザーボード、ノートパソコン、スマートフォンなどの電子製品の設計・製造で高い国際競争力を有する。鴻海精密工業(フォックスコン)、ASUS(エイスース)、Acer(エイサー)、GIGABYTE(ギガバイト)などが代表的な企業。

- EMS(電子機器受託製造サービス)企業も世界的に有力であり、多くのグローバルブランドの製品製造を担っている。

- 5G通信、IoT(モノのインターネット)、AI(人工知能)などの先端技術分野への取り組みも活発である。

- その他の主要産業**:

- 機械工業**: 工作機械、精密機械、産業用ロボットなど。

- 石油化学工業**: プラスチック原料、合成繊維原料など。

- 鉄鋼業**:

- 輸送機械工業**: 自動車部品、自転車(GIANTなど高級ブランドが有名)、スクーター。

- 金融業**:

- 観光業**: 近年成長しており、多様な自然景観、豊かな食文化、歴史遺産などが魅力。

- 労働者の権利や環境問題への配慮**:

- 経済発展の過程で、労働者の権利や環境保護が必ずしも十分ではなかった時期もあったが、民主化の進展とともにこれらの問題への意識が高まっている。

- 労働組合の活動活発化、労働基準法の改正、環境規制の強化などが行われている。

- 企業によるCSR(企業の社会的責任)活動も広がりつつあり、持続可能な開発と社会的公正への取り組みが進められている。

台湾は、既存の強みであるハイテク産業をさらに発展させるとともに、グリーンエネルギー、バイオテクノロジー、スマート機械などの新興産業の育成にも力を入れ、経済構造の高度化と多角化を目指している。

9.3. 科学技術

中華民国(台湾)は、高度な科学技術力を有し、特に半導体や情報通信技術(ICT)分野における研究開発と産業応用で世界的に重要な地位を占めている。

- 科学技術研究開発の現況**:

- 政府は科学技術の振興を国家戦略の柱と位置づけ、国家科学及技術委員会(旧科技部)が研究開発政策の策定と予算配分を統括している。

- GDPに占める研究開発費の割合は高く、企業による研究開発投資も活発である。

- 産官学連携による共同研究や技術移転が奨励されており、イノベーション創出に向けたエコシステムの構築が進められている。

- 主要研究機関**:

- 中央研究院 (Academia Sinica)**: 台湾の最高学術研究機関であり、人文科学、社会科学、数理科学、生命科学の各分野で先端的な研究を行っている。

- 工業技術研究院 (ITRI)**: 産業技術の研究開発と実用化を推進する中核機関。半導体、情報通信、材料、バイオテクノロジーなど幅広い分野で成果を上げ、多くのスピンオフ企業を生み出している。

- 国家中山科学研究院 (NCSIST)**: 国防技術の研究開発を担う機関。ミサイル、レーダー、航空宇宙技術などで高い技術力を有する。

- 大学**: 国立台湾大学、国立清華大学、国立陽明交通大学、国立成功大学などの主要大学は、基礎研究から応用研究まで活発な研究活動を展開し、多くの優秀な研究者や技術者を育成している。

- サイエンスパーク**: 新竹科学園区、南部科学園区、中部科学園区などのサイエンスパークは、ハイテク企業の研究開発拠点として機能し、イノベーションの集積地となっている。

- 先端技術分野の成果**:

- 半導体**: 設計、製造(ファウンドリ)、封止・検査といったサプライチェーン全体で世界をリード。特に最先端プロセスの微細化技術では他国の追随を許さない。

- 情報通信技術 (ICT)**: コンピュータ、サーバー、通信機器、ディスプレイパネルなどの分野で高い技術力と生産能力を持つ。

- 光エレクトロニクス**: LED、太陽電池、液晶ディスプレイなど。

- 精密機械**: 工作機械、ロボットなど。

- バイオテクノロジー・医療技術**: 新薬開発、医療機器、再生医療などの分野で研究開発が進められている。

- グリーンエネルギー**: 太陽光発電、風力発電、スマートグリッドなどの技術開発と導入が進められている。

台湾は、グローバルなサプライチェーンにおいて不可欠な役割を担っており、その科学技術力は世界経済の発展にも大きく貢献している。今後も、AI、5G/6G、量子技術、宇宙技術といった次世代技術の研究開発に注力し、国際的な競争力を維持・強化していくことが期待される。

9.4. 観光

中華民国(台湾)は、多様な魅力を持つ観光地として、近年国際的な人気が高まっている。豊かな自然景観、多彩な歴史文化、活気ある都市、そして美食が多くの観光客を引きつけている。

- 主要な観光資源**:

- 自然景観**:

- 太魯閣峡谷: 大理石の断崖絶壁が続く壮大な景観。

- 日月潭: 台湾最大の湖。美しい湖畔の風景とサイクリングロードが人気。

- 阿里山: ご来光、雲海、森林鉄道、茶畑で有名。

- 玉山: 東アジア最高峰。登山者に人気。

- 墾丁: 台湾最南端の国立公園。美しいビーチや熱帯性の気候が魅力。

- 澎湖諸島: 玄武岩の柱状節理や伝統的な集落、美しい海が特徴。

- 歴史・文化遺産**:

- 国立故宮博物院: 中国歴代王朝の至宝を収蔵する世界有数の博物館。

- 中正紀念堂: 初代総統蔣介石を顕彰する巨大な紀念堂。

- 総統府: 日本統治時代の台湾総督府庁舎。

- 龍山寺(台北)、赤崁楼(台南)、安平古堡(台南)など、各地の歴史的建造物や廟宇。

- 九份: かつて金鉱で栄えたノスタルジックな街並み。

- 都市の魅力と美食**:

- 台北市: 台北101、活気ある夜市(士林夜市、饒河街観光夜市など)、多彩なショッピングエリア。

- 台中市: アートギャラリー、国立台湾美術館、個性的なカフェ。

- 台南市: 「美食の都」として知られ、小吃(シャオチー)と呼ばれる屋台料理が豊富。

- 高雄市: 愛河、蓮池潭、駁二芸術特区など、港町の雰囲気が楽しめる。

- 牛肉麺、小籠包、魯肉飯、マンゴーかき氷、タピオカティーなど、台湾ならではのグルメ。

- 観光客の現況**:

- 新型コロナウイルス感染症のパンデミック以前は、年間1000万人以上の外国人観光客が訪れていた。

- 主要な送客市場は、日本、韓国、香港、マカオ、東南アジア諸国、中国大陸など。欧米からの観光客も増加傾向にあった。

- パンデミック後は、国内旅行が中心となったが、徐々に国際観光の再開が進められている。

- 観光産業政策**:

- 交通部観光局が観光振興政策を推進。

- 「Taiwan - The Heart of Asia」をスローガンに、国際的なプロモーション活動を展開。

- 多様な旅行テーマ(エコツーリズム、サイクリング、温泉、医療ツーリズムなど)の開発。

- 観光インフラの整備(交通網、宿泊施設、多言語対応など)。

- MICE(会議、研修旅行、国際会議、展示会)誘致にも力を入れている。

- 経済的影響**:

- 観光産業は台湾経済において重要な役割を担っており、外貨獲得、雇用創出、地域経済の活性化に貢献している。

- ホテル、飲食、交通、小売など幅広い分野に経済効果が波及する。

台湾は、その多様な魅力を活かし、持続可能な観光の発展を目指している。旅行者の安全と満足度を高め、地域社会と環境に配慮した観光政策を推進することで、国際的な観光デスティネーションとしての地位をさらに向上させることが期待される。

- 自然景観**:

10. 交通

中華民国(台湾)の交通網は、経済発展とともに高度に整備され、国民生活と経済活動を支える重要なインフラとなっている。道路、鉄道、航空、海運の各分野で、利便性と効率性の向上が図られている。

10.1. 道路

台湾の道路網は非常に発達しており、特に西部平野部を中心に高規格な高速道路が整備されている。

- 高速道路 (國道)**:

- 中山高速公路 (国道1号): 台湾西部を南北に縦貫する最も主要な高速道路。基隆市から高雄市を結ぶ。

- フォルモサ高速公路 (国道3号): 中山高速公路のバイパス的な役割も担い、同様に台湾西部を南北に結ぶ。

- その他、東西横断高速道路や都市圏を結ぶ路線も整備されている。

- ETCシステムが普及しており、スムーズな料金徴収が行われている。

- 省道・県道・郷道**:

- 高速道路以外の一般国道(省道)、地方道(県道、郷道)も稠密に整備され、各都市や地方を結んでいる。

- 山岳部を横断する中部横貫公路、南部横貫公路、北部横貫公路などは、景観が美しい観光ルートとしても知られるが、台風や地震による通行止めも発生しやすい。

- 主要な交通手段**:

- 自動車**: 自家用車の普及率は高いが、都市部では渋滞が慢性的な問題となっている。

- スクーター(機車)**: 手軽な移動手段として非常に普及しており、特に都市部ではスクーターの数が自動車を上回る。通勤、通学、買い物など日常の足として広く利用されているが、交通安全上の課題も指摘される。2019年3月時点で、1386万台が登録されており、これは自動車の2倍にあたる。

- バス**: 都市内バス、長距離高速バスともに路線網が発達している。特に高速バスは、鉄道と並ぶ都市間交通の重要な手段である。

- 自転車**: 近年、健康志向や環境意識の高まりから、レジャーとしての利用や、一部都市ではシェアサイクルシステムも導入されている。

台湾では、交通量の多さ、多様な交通手段の混在、一部運転マナーの問題などから、交通事故が社会問題の一つとなっている。政府は交通安全対策の強化に取り組んでいる。

10.2. 鉄道

台湾の鉄道は、長距離移動から都市内交通まで、多様な役割を担っている。

- 一般鉄道(台鉄)**:

- 台湾鉄路股份有限公司(旧台湾鉄路管理局、略称: 台鉄)が運営する路線網が台湾本島を一周しており、主要都市間を結んでいる。

- 西部幹線(基隆 - 高雄)と東部幹線(台北 - 台東)が主要な路線である。

- 列車種別には、自強号(特急に相当)、莒光号(急行に相当)、区間車(普通列車に相当)などがある。

- 近年は、都市近郊区間での捷運化(高頻度運転、駅施設改良など)が進められている。

- 高速鉄道(台湾高速鉄道、THSR)**:

- 2007年に開業した台湾初の高速鉄道。台北(南港駅)から高雄(左営駅)までを結び、所要時間を大幅に短縮した。

- 日本の新幹線技術(700T型車両)を導入している。

- ビジネスや観光における重要な足となっており、利用者は多い。

- 都市鉄道(MRT)**:

- 主要都市では、地下鉄や新交通システムを中心とした都市鉄道網(捷運、MRT)が整備・拡充されている。

- 台北MRT: 台湾で最初に開業した最も大規模なMRTシステム。

- 高雄MRT:

- 桃園空港MRT: 台湾桃園国際空港と台北市内を結ぶ。

- 新北MRT:

- 台中MRT:

- 通勤・通学客の重要な足であり、都市交通の円滑化に貢献している。

- このほか、阿里山森林鉄路のような観光鉄道も存在する。

鉄道は、環境負荷の低い交通手段としても注目されており、今後のさらなる発展が期待されている。

- 主要都市では、地下鉄や新交通システムを中心とした都市鉄道網(捷運、MRT)が整備・拡充されている。

10.3. 航空

台湾の航空輸送は、国際線と国内線の両方で重要な役割を果たしている。地理的に島国であるため、国際的な移動や一部離島へのアクセスにおいて航空路が不可欠である。

- 主要な国際空港**:

- 台湾桃園国際空港 (TPE)**: 台湾最大の国際空港であり、台北都市圏の主要な玄関口。多くの国際線が就航している。

- 高雄国際空港 (KHH)**: 南部最大の国際空港。アジア主要都市への路線が中心。

- 台中国際空港 (RMQ)**: 中部地域の国際空港。

- 台北松山空港 (TSA)**: 台北市内に位置し、近距離国際線(東京羽田、ソウル金浦、上海虹橋など)と国内線が中心。

- 主要な国内空港**:

- 上記の国際空港に加え、台東空港、花蓮空港、馬公空港(澎湖諸島)、金門空港(金門島)、南竿空港(馬祖列島)などが国内線の拠点となっている。

- 国籍航空会社**:

- チャイナエアライン (China Airlines, CI)**: 台湾のフラッグ・キャリアの一つ。幅広い国際線ネットワークを持つ。

- エバー航空 (EVA Air, BR)**: 大手航空会社の一つ。スターアライアンスに加盟。

- マンダリン航空 (Mandarin Airlines, AE)**: チャイナエアラインの子会社。主に国内線と近距離国際線を運航。

- ユニー航空 (UNI Air, B7)**: エバー航空の子会社。主に国内線と近距離国際線を運航。

- タイガーエア台湾 (Tigerair Taiwan, IT)**: 台湾初の格安航空会社 (LCC)。

- 国際および国内航空路線の現況**:

- 国際線**: アジア主要都市(東京、ソウル、香港、シンガポール、バンコクなど)への路線が充実している。北米、ヨーロッパ、オセアニアへの長距離路線も運航されている。

- 国内線**: 台湾本島内の都市間路線は高速鉄道の開業により便数が減少したが、台北、台中、高雄と東部(花蓮、台東)や離島(澎湖、金門、馬祖)を結ぶ路線は依然として重要である。

台湾の航空産業は、観光客の誘致やビジネス交流の促進、離島住民の生活維持に貢献している。

10.4. 海運

台湾は島国であり、国際貿易の大部分を海上輸送に依存しているため、海運業は台湾経済にとって極めて重要である。主要な国際港は、貨物取扱量が多く、世界的な物流ネットワークのハブ港としての機能も有している。

- 主要な国際港**:

- 高雄港**: 台湾最大の国際港であり、世界有数のコンテナ港の一つ。アジア、北米、ヨーロッパなど世界各地と結ばれている。台湾南部の工業製品の輸出入拠点。

- 基隆港**: 台湾北部の主要港。台北都市圏の玄関口であり、コンテナ貨物や旅客輸送(クルーズ船など)を扱う。

- 台中港**: 台湾中部の主要港。工業団地に隣接し、ばら積み貨物やコンテナ貨物を取り扱う。

- 台北港**: 新北市に位置する比較的新しい港で、基隆港の機能を補完し、コンテナ貨物や自動車輸送などを扱う。

- 花蓮港**: 台湾東部の主要港。セメントなどの鉱産資源の輸出が中心。

- 蘇澳港**: 台湾北東部に位置し、漁業基地としての役割も大きい。

- 安平港**: 台南市に位置する歴史ある港。

- 海上物流**:

- 台湾の輸出入貨物の大部分は海上輸送によって行われる。

- 主要な輸出品は電子部品(半導体など)、機械設備、金属製品など。輸入品は原油、石炭、鉄鉱石、農産物など。

- 長栄海運(エバーグリーン・マリン)、陽明海運(ヤンミン・マリン)、万海航運(ワンハイ・ラインズ)など、世界的に有力な台湾の船会社が国際的なコンテナ輸送網を構築している。

- 旅客輸送**:

- 国際旅客輸送は、主にクルーズ船の寄港や、一部近隣諸国とのフェリー航路(現在は限定的)。

- 国内旅客輸送としては、台湾本島と澎湖諸島、金門島、馬祖列島、緑島、蘭嶼などを結ぶフェリーが運航されており、島民の生活や観光客の移動手段として重要である。

台湾政府は、港湾インフラの整備、物流効率の向上、国際競争力の強化に努めており、海運業の持続的な発展を目指している。

11. 社会

台湾社会は、急激な経済発展と民主化を経て、伝統的な価値観と現代的なライフスタイルが共存する、ダイナミックで多様性に富んだ社会へと変貌を遂げてきた。人口構成、民族、言語、宗教、教育、保健医療、社会福祉など、その側面は多岐にわたる。これらの側面は、民主主義の発展、人権擁護、社会的公正の実現という観点からも重要な意味を持つ。

11.1. 人口統計

中華民国(台湾)の人口は、2023年末時点で約2,390万人である。人口統計学的特徴は以下の通り。

- 総人口**: 約2,390万人(2023年末)。

- 人口密度**: 約650人/km²(2023年)。世界的に見ても人口密度が高い地域の一つである。特に西部平野部や主要都市に人口が集中している。

- 人口増加率**: 近年、少子化と高齢化の進行により、人口増加率は鈍化しており、自然増はマイナスに転じている。2020年には初めて人口が自然減少し、2021年以降もその傾向が続いている。社会増(移民)が人口維持に一定の役割を果たしている。

- 年齢構造**:

- 高齢化が急速に進行しており、2018年に高齢社会(65歳以上人口比率14%超)に突入し、2025年には超高齢社会(同20%超)になると予測されている。

- 若年人口(0~14歳)の割合は減少し続けている。

- 生産年齢人口(15~64歳)も減少傾向にある。

- 合計特殊出生率**: 世界最低水準にあり、2022年は0.870であった。少子化対策が喫緊の課題となっている。これは、将来の労働力確保や社会保障制度の持続可能性という点で、社会的公正に関わる問題でもある。

- 平均寿命**: 2022年時点で男性77.67歳、女性83.28歳であり、比較的高い水準にある。

- 都市化率**: 約80%が高く、人口の大部分が都市部に居住している。特に台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市の六大直轄市への人口集中が見られる。

- 婚姻率と離婚率**: 婚姻率は低下傾向にあり、晩婚化も進んでいる。離婚率は比較的高い水準で推移している。

これらの人口動態の変化は、労働力不足、年金・医療制度への負担増、地域社会の活力低下など、台湾社会に様々な課題をもたらしている。政府は少子化対策、高齢者福祉の充実、移民政策の見直しなど、多角的な対応を進めている。

11.2. 民族

中華民国(台湾)の住民は、多様な民族集団によって構成されており、それぞれの文化や歴史が共存している。主な民族集団は以下の通りである。

- 漢民族**: 台湾の人口の約95%を占める。主に以下の3つのグループに分けられる。

- ホーロー人 (河洛人、Hō-ló)**: 人口の約70%を占める最大のグループ。主に17世紀から19世紀にかけて中国大陸南部の福建省(特に泉州、漳州)から移住してきた人々の末裔。台湾語(閩南語の一方言)を母語とする。

- 客家人 (Hakka)**: 人口の約15%を占める。主に17世紀から19世紀にかけて中国大陸の広東省、福建省、江西省などから移住してきた人々の末裔。客家語を母語とする。

- 外省人 (Waishengren)**: 人口の約10~15%を占める。主に1945年の第二次世界大戦終結後、特に1949年の国共内戦で中国国民党と共に中国大陸各地から台湾へ移住してきた人々とその末裔。標準中国語(国語)を母語とすることが多い。

- 台湾原住民 (Indigenous Peoples)**:

- 人口の約2.4%(約58万人)を占める。オーストロネシア語族に属し、漢民族が移住してくる以前からの先住民族。

- 政府によって公式に認定されているのは16民族(アミ族、パイワン族、タイヤル族、ブヌン族、ルカイ族、プユマ族、ツォウ族、サイシャット族、タオ族(ヤミ族)、サオ族、クバラン族、タロコ族、サキザヤ族、セデック族、カナカナブ族、ラアルワ族)。

- それぞれ独自の言語、文化、伝統を持っている。多くは山間部や東部に居住している。

- 歴史的に差別や土地収奪の対象とされてきたが、近年は権利回復や文化復興の運動が進められている。移行期正義の観点から、過去の人権侵害に対する謝罪や補償も求められている。

- 新住民 (New Immigrants)**:

- 主に結婚や就労により、近年台湾に移り住んだ人々。主に中国大陸出身者や東南アジア諸国(ベトナム、インドネシア、フィリピン、タイなど)出身者が多い。

- 台湾社会の多文化化に貢献しているが、言語や文化の違いによる適応の問題、社会的支援の必要性などが課題となっている。彼らの人権と社会的公正の確保も重要な課題である。

- 社会的関係および少数派の権利状況**:

台湾社会は、これらの多様な民族集団が互いの文化を尊重し、共生していくことを目指している。民主主義の成熟と共に、人権擁護と社会的公正の実現に向けた努力が続けられている。

11.3. 言語

中華民国(台湾)では、多様な言語が使用されており、2018年に制定された「国家言語発展法」により、全ての固有の言語が「国家言語」として平等な地位を持つと定められている。これは、言語的マイノリティの権利を保障し、多文化主義を推進する民主的な取り組みである。

- 標準中国語(国語、華語)**:

- 事実上の公用語であり、教育、行政、メディアなどで最も広く使用されている。大多数の住民が使用可能。

- 中華人民共和国の普通話と基本的には同じであるが、発音や語彙に若干の違いがあり、台湾国語(台湾華語)とも呼ばれる。

- 文字は繁体字が標準的に用いられる。

- 台湾語(閩南語、ホーロー語、Tâi-gí)**:

- ホーロー系住民を中心に、台湾で最も話者人口の多い母語の一つ(人口の約70%)。福建省南部の閩南語に由来する。

- 日常生活や伝統芸能などで広く使用される。近年、メディアや教育現場での使用も増えている。

- 客家語 (Hak-kâ-ngî)**:

- 客家系住民の母語(人口の約15%)。広東省、福建省、江西省などの客家語に由来する。

- 地域によっていくつかの方言差がある。政府による保存・振興策が進められている。

- 原住民諸語**:

- オーストロネシア語族に属し、各原住民族が固有の言語を持つ。政府認定の16民族それぞれに独自の言語があるが、多くが話者数の減少や伝承の危機に瀕している。

- 近年、原住民語の復興・保存運動が活発化しており、学校教育での導入やメディアでの使用が試みられている。

- 文字は主にラテン文字をベースにした表記法が用いられる。

- 台湾手話**:

- 聴覚障害者のコミュニティで使用される。国家言語発展法により国家言語の一つとされている。

- その他の言語**:

- 馬祖語(閩東語の一方言)、烏坵語(莆仙語の一方言)など、一部離島で使用される中国語の方言。

- 英語は、国際的なコミュニケーション言語として、教育現場で重視され、ビジネスシーンなどでも使用される。

- 日本語は、歴史的経緯から高齢者層に理解者がおり、若年層にも日本文化の影響で学習者がいる。

- 言語政策と多言語主義の推進状況**:

11.4. 宗教

中華民国(台湾)は、信教の自由が憲法で保障されており、多様な宗教が共存している。これは、台湾の民主主義と人権尊重の精神を反映している。2020年の宗教構成推定によると、中国の民俗宗教(儒教を含む)が43.8%、仏教徒が21.2%、道教徒を含むその他が15.5%、無所属が13.7%、キリスト教徒が5.8%、イスラム教徒が0.1%未満であった。

- 主要宗教の現況と信者分布**:

- 仏教**: 台湾で最も信者の多い宗教の一つ。大乗仏教が主流であり、禅宗、浄土宗、天台宗など様々な宗派が存在する。慈済基金会、仏光山、法鼓山、中台禅寺は台湾四大仏教教団として知られ、社会奉仕活動や教育にも力を入れている。

- 道教**: 仏教と並び、台湾の民間信仰に深く根付いている。媽祖、関帝、玉皇大帝、土地公など、様々な神々が祀られており、各地に大小の道観(道教寺院)が存在する。日常生活や祭礼と密接に結びついている。

- キリスト教**:

- プロテスタント: 長老派教会が最大の教派であり、台湾原住民の間に多くの信者を持つ。その他、バプテスト教会、メソジスト教会など多様な教派が存在する。

- カトリック:

- 民間信仰**: 仏教、道教、儒教の要素が融合し、地域や家庭ごとに独自の神々や信仰形態が見られる。祖先崇拝も広く行われている。

- 一貫道**: 20世紀初頭に中国大陸で成立した新宗教。儒教、仏教、道教、キリスト教、イスラム教の五教の教えを融合させている。台湾では多くの信者を持つ。

- その他**: イスラム教(主に回族系住民やインドネシアからの移民・労働者)、天理教、創価学会なども活動している。

- 信教の自由および社会的影響**:

- 中華民国憲法は信教の自由を保障しており、政府は原則として宗教活動に介入しない。

- 宗教団体は、宗教活動のほか、教育、医療、福祉、災害救助など、社会の様々な分野で重要な役割を果たしている。これらの活動は、社会的公正の実現にも貢献している。

- 宗教行事や祭礼は、地域社会の結束を強め、文化を継承する上で重要な意味を持つ。

- 近年、一部の新興宗教団体による問題行動や、宗教間の対立が表面化するケースは稀である。

- 2019年時点で、台湾には15,175の宗教施設があり、人口約1,572人あたり1つの宗教施設が存在する計算になる。そのうち12,279が道教と仏教の寺院であった。

台湾社会は、宗教的寛容性が比較的高く、多様な信仰が人々の精神生活や社会活動に影響を与えている。

11.5. 教育

中華民国(台湾)の教育制度は、儒教的な教育熱の高さを背景に、質の高い労働力の育成と経済発展に大きく貢献してきた。民主化以降は、教育内容の多様化や、人権教育、ジェンダー平等教育なども重視されるようになっている。

- 教育制度の概要**:

- 現行の学制は、基本的に国民小学(小学校)6年間、国民中学(中学校)3年間の計9年間が義務教育とされている(十二年国民基本教育)。

- 義務教育修了後は、高級中学(普通科高校)、高級職業学校(専門高校)、または五年制専科学校(高等専門学校に類似)に進学する道がある。

- 高等教育機関としては、四年制大学、科技大学(技術系大学)、二年制専科学校、二年制技術学院などがある。大学院(修士課程、博士課程)も設置されている。

- 教育熱**:

- 伝統的に学歴を重視する傾向が強く、大学進学率は非常に高い。2008年以降、大学進学率は95%を超えている。

- 親は子供の教育に熱心であり、補習班(塾や予備校)に通う生徒も多い。

- 主要大学**:

- 国立台湾大学 (NTU): 台湾を代表する総合大学。

- 国立清華大学 (NTHU): 理工系に強みを持つ。

- 国立陽明交通大学 (NYCU): 医学・理工学・情報科学分野で知られる。

- 国立成功大学 (NCKU): 工学系を中心に幅広い分野をカバー。

- その他、多くの国立・私立大学が特色ある教育・研究を行っている。

- 教育関連の争点**:

- 過度な受験競争と詰め込み教育**: 高い学歴志向が、生徒の過度な学習負担や創造性の欠如を招いているとの批判がある。

- 学歴インフレとミスマッチ**: 大学卒業者の増加に対し、それに見合う質の高い雇用が不足しており、若者の非正規雇用や不完全雇用が問題となっている。これは、社会的公正の観点からも課題である。

- 教育格差**: 都市部と地方、経済的に恵まれた家庭とそうでない家庭の間での教育機会や教育の質の格差が指摘されている。

- カリキュラム改革**: 本土化教育(台湾の歴史・文化・言語の重視)の推進や、グローバル化に対応した教育内容の導入が進められているが、その内容やバランスについては議論がある。

- 高等教育の質保証と国際競争力強化**: 少子化による大学経営の厳しさが増す中で、大学の再編や教育の質の向上が課題となっている。

- 人材流出**: 近年、中国大陸などが台湾の高度技術人材(特に半導体エンジニアなど)を高待遇で引き抜く動きがあり、「頭脳流出」として懸念されている。

台湾政府は、教育改革を通じて、これらの課題に対応し、より質の高い、多様なニーズに応える教育システムの構築を目指している。2020年時点で、台湾の識字率は99.03%であった。

11.6. 保健医療

中華民国(台湾)の保健医療システムは、国民皆保険制度である「全民健康保険」(NHI)を中核とし、比較的高水準の医療サービスを提供していると評価されている。この制度は、国民の健康への権利を保障し、社会的公正を実現するための重要な柱である。

- 全民健康保険(NHI)制度**:

- 1995年に導入された単一支払者制度による社会保険方式の国民皆保険制度。

- 台湾に居住する全ての国民および一定期間滞在する外国人に加入が義務付けられている。2004年末時点で国民の99%が加入。

- 財源は、主に給与に応じた保険料(労使折半および政府補助)、一部自己負担金、政府からの直接補助金で賄われる。

- 低所得者、退役軍人、100歳以上の高齢者、3歳未満の子供、および難病患者は自己負担が免除される。障害者や低所得世帯の自己負担は軽減され、保険料の100%がカバーされる。

- 医療機関への診療報酬支払いは、当初は出来高払い制度であったが、医療費抑制のため、2002年に包括払い制度(総額予算制)に移行した。

- この制度により、国民は比較的安価な負担で質の高い医療サービスを受けることができ、低所得者層の医療アクセス改善に大きく貢献した。

- 最近の調査では、患者の75.1%が病院サービスに「非常に満足している」、20.5%が「まあまあ満足している」と回答しており、患者満足度は高い。

- 医療機関の現況**:

- 医療機関の多くは民間によって運営されており、競争市場を形成している。

- 医学センター、地域病院、地区病院、診療所といった階層構造があり、高度医療からプライマリケアまで提供されている。

- 医師、看護師などの医療従事者の質は高く、医療技術も先進的である。

- 伝統中国医学も広く利用されており、多くの病院で西洋医学と併用されている。

- 主要な健康指標**:

- 平均寿命: 2020年時点で男性77.5歳、女性83.9歳。

- 乳児死亡率: 2019年時点で出生1,000人あたり4.2人。

- 人口1万人あたりの医師数は20人、病院ベッド数は71床(2019年)。

- 公衆衛生システム**:

- 衛生福利部疾病管制署(台湾CDC)が感染症対策や公衆衛生政策を統括している。

- 2003年のSARS流行の経験を教訓に、2004年に国家衛生指揮中心(NHCC)が設立され、その下に中央流行疫情指揮中心(CECC)が置かれた。CECCは、COVID-19を含む感染症流行への対応において中心的な役割を果たしている。

- 予防接種、健康増進プログラム、食品安全管理なども積極的に行われている。

台湾の保健医療システムは、国民の健康水準向上に大きく貢献してきたが、高齢化に伴う医療費の増大、医療従事者の労働環境、地域医療格差などが今後の課題として挙げられている。

11.7. 社会福祉

中華民国(台湾)の社会福祉制度は、経済発展と民主化の進展に伴い、徐々に拡充されてきた。特に社会的弱者とされる高齢者、児童、障害者などを対象とした支援に力が入れられており、社会的公正の実現と国民の人権保障を目指している。

- 高齢者福祉**:

- 急速な高齢化に対応するため、年金制度の改革、介護サービスの充実(長期介護保険制度の導入など)、高齢者向け住宅の整備、健康増進プログラムの提供などが進められている。

- 地域包括ケアシステムの構築も課題となっている。

- 児童福祉**:

- 児童虐待防止、ひとり親家庭支援、保育サービスの拡充、発達障害児支援などが行われている。

- 少子化対策の一環として、育児休業制度の充実や育児手当の支給なども実施されている。

- 障害者福祉**:

- 障害者の権利擁護、就労支援、バリアフリー環境の整備、リハビリテーションサービスの提供、障害者手帳制度による各種割引・助成などが行われている。

- インクルーシブ教育の推進も図られている。

- 年金制度**:

- 国民年金、労働者保険年金、公務員・教職員保険年金など、複数の年金制度が存在する。

- 高齢化と少子化による年金財政の悪化が懸念されており、給付水準の見直しや保険料引き上げなどの改革が議論されている。

- 社会保障システム**:

- 上記の年金制度、全民健康保険に加え、失業保険、労災保険などの社会保険制度がある。

- 生活困窮者に対する生活保護制度(社会救助法に基づく)も整備されている。

- 災害時における被災者支援制度もある。

- 社会的弱者への支援**:

- 低所得者層、ホームレス、薬物依存者、DV被害者など、様々な困難を抱える人々に対する支援プログラムが、政府機関やNGOによって提供されている。

- 特に、ひとり親家庭、外国籍配偶者(新住民)、台湾原住民など、社会的に脆弱な立場に置かれやすい人々へのきめ細やかな支援が重視されている。

- 近年は、精神疾患を抱える人々への支援や、自殺予防対策も強化されている。

台湾の社会福祉制度は、依然として課題を抱えつつも、より包摂的で公正な社会の実現を目指して、制度の改善とサービスの拡充が進められている。

12. 文化

中華民国(台湾)の文化は、その複雑な歴史的背景を反映し、中国大陸の伝統文化を基層としつつ、台湾原住民の文化、日本統治時代の影響、そして戦後の欧米文化や近隣アジア諸国の文化が融合した、多層的でダイナミックな様相を呈している。民主化の進展は、文化表現の自由を拡大させ、台湾独自のアイデンティティを模索する動きを活発化させた。伝統芸術から現代の大衆文化に至るまで、その表現は多岐にわたる。

12.1. 芸術

台湾の芸術は、伝統と革新が共存し、独自の発展を遂げている。

- 伝統芸術**:

- 京劇**: 中国大陸から伝わった伝統的な歌舞演劇。台湾では独自の発展も見せ、国立国光劇団などが活動している。

- 布袋戯(ポテヒ)**: 福建省南部発祥の人形劇。台湾で非常に人気があり、テレビ番組としても放送されるなど、大衆的な娯楽として親しまれている。霹靂布袋戯などが有名。

- 歌仔戯(カアヒ)**: 台湾発祥のオペラ形式の演劇。台湾語で演じられ、庶民の娯楽として親しまれている。

- 南管・北管**: 伝統的な器楽合奏。廟宇の祭礼などで演奏される。

- 書道・水墨画**: 中国の伝統を受け継ぎつつ、台湾独自の題材や表現も追求されている。

- 現代美術**:

- 戦後は中国大陸から渡ってきた芸術家の影響が大きかったが、次第に台湾本土のアイデンティティを模索する動きが活発化した。

- 戒厳令解除後は表現の自由が拡大し、インスタレーション、ビデオアート、パフォーマンスアートなど多様な表現形態が登場した。

- 国際的なアートフェアやビエンナーレも開催され、台湾の現代美術は国際的にも注目を集めている。

- 音楽**:

- 古典音楽**: 西洋クラシック音楽も盛んであり、国立台湾交響楽団などのオーケストラや、国際的に活躍する音楽家を輩出している。チョーリャン・リン(ヴァイオリニスト)、チン=ユン・フー(ピアニスト)、ウー・ハン(ピアニスト、リンカーン・センター室内楽協会芸術監督)などが知られる。

- ポピュラー音楽(C-POP、Mandopop)**: 華語(標準中国語)圏のポピュラー音楽の中心地の一つ。テレサ・テン、ジェイ・チョウ、Mayday、ヘヴィメタルバンドのChthonic(ボーカルはフレディ・リム)などが国際的に知られている。多様なジャンルの音楽が制作され、若者文化に大きな影響を与えている。Chthonicのフレディ・リムは政治家としても活動し、台湾の民主主義と人権を訴えている。

- 台湾原住民の音楽**: 各民族が独自の歌や楽器を持ち、伝統的な祭礼や日常生活の中で受け継がれている。近年、現代的なアレンジを加えた音楽も登場している。

- 公演芸術**:

- 演劇、ダンス、ミュージカルなど、多様な公演芸術が活発に行われている。

- 国立両庁院(国家戯劇院・国家音楽庁)は、台湾を代表する舞台芸術の殿堂である。

- 小劇場運動も盛んで、実験的な作品が数多く上演されている。

- 主要な文化施設**:

- 国立故宮博物院**: 中国歴代王朝の美術品・工芸品約70万点を収蔵する世界屈指の博物館。

- 国立台湾美術館**: 台湾およびアジアの近現代美術を中心に収蔵・展示。

- 台北市立美術館**:

- 高雄市立美術館**:

- その他、各地に公立・私立の美術館、博物館、劇場、コンサートホールなどが存在する。

台湾の芸術は、伝統を尊重しつつも新しい表現を模索し、社会の変化や人々の想いを映し出す鏡として、豊かに発展し続けている。

12.2. 大衆文化

台湾の大衆文化は、東アジアのポップカルチャーの重要な発信地の一つであり、国内外で大きな影響力を持っている。

- 映画・ドラマ**:

- 台湾映画**: 侯孝賢(ホウ・シャオシェン)、エドワード・ヤン(楊徳昌)、アン・リー(李安)などの国際的に評価の高い監督を輩出。1980年代の台湾ニューシネマは写実的な作風で知られる。近年は、多様なジャンルの作品が制作され、若手監督も活躍している。

- 台湾ドラマ(華流ドラマ)**: アジア各地で人気を博しており、特に恋愛ドラマやアイドルドラマが有名。『流星花園~花より男子~』はその代表例。近年は社会派ドラマや質の高い作品も増えている。

- 音楽(Mandopop、C-POP)**:

- 華語(標準中国語)圏のポピュラー音楽(Mandopop)の中心地の一つ。ジェイ・チョウ(周杰倫)、ジョリン・ツァイ(蔡依林)、Mayday(五月天)、S.H.Eなど、アジア全域で人気のあるアーティストを多数輩出。

- アイドル文化も盛んで、多くのアイドルグループが活動している。

- インディーズ音楽シーンも活発である。

- 放送**:

- 地上波テレビ局(台視、中視、華視、民視、公視)のほか、多数のケーブルテレビチャンネルが存在し、多様な番組が放送されている。

- バラエティ番組、トークショー、ニュース番組などが人気。

- 韓流および日本文化の影響**:

- 韓国のドラマ、K-POP、映画は台湾でも非常に人気があり、若者文化に大きな影響を与えている。

- 日本の漫画、アニメ、ゲーム、J-POP、ドラマも長年にわたり根強い人気を保っている。日本のファッションや食文化も広く浸透している。

- KTV(カラオケ)など余暇文化**:

- カラオケ(KTV)は台湾で非常に人気の高い娯楽の一つ。友人同士や家族、会社の同僚など、グループで楽しむのが一般的。個室タイプの店舗が多く、飲食も提供される。

- 夜市は、飲食だけでなく、ゲームや雑貨販売など、庶民の娯楽の場として賑わっている。

- オンラインゲームやモバイルゲームも若者を中心に広く普及している。

- 近年は、キャンプやハイキングなどのアウトドアレジャーも人気が高まっている。

台湾の大衆文化は、外来文化を巧みに取り入れつつ、独自の創造性を発揮し、常に新しいトレンドを生み出している。

12.3. 食文化

台湾の食文化は、その歴史的背景と多様な民族構成を反映し、中国各省の料理、台湾原住民の食文化、日本統治時代の影響などが融合した、豊かで奥深いものとなっている。「小吃(シャオチー)」と呼ばれる手軽な屋台料理から、洗練されたレストラン料理まで、幅広い選択肢がある。

- 台湾特有の食文化**:

- 夜市文化**: 台湾の食文化を象徴するものの一つ。各地の夜市では、蚵仔煎(オアチェン、カキのオムレツ)、臭豆腐、大鶏排(ダージーパイ、巨大なフライドチキン)、胡椒餅など、様々なB級グルメが楽しめる。

- 朝食文化**: 豆漿(トウジャン、豆乳)と油条(ヨウティアオ、揚げパン)、飯糰(ファントァン、台湾風おにぎり)、蛋餅(ダンピン、台湾風クレープ)など、独自の朝食メニューが豊富。

- 辦桌(パントー)**: 宴会料理。冠婚葬祭や祝賀行事の際に、屋外や特設会場で大人数で料理を囲む伝統的なスタイル。

- お茶文化**: 烏龍茶(特に凍頂烏龍茶や高山茶)が有名。茶芸館で本格的なお茶を楽しむ文化がある。

- 代表的な料理**:

- 牛肉麺 (ニョウロウミェン)**: 台湾を代表する麺料理。醤油ベースや辛味のあるスープなど、多様なバリエーションがある。

- 小籠包 (シャオロンバオ)**: 薄皮で肉汁たっぷりの蒸し餃子。鼎泰豊などが有名。

- 魯肉飯 (ルーローファン)**: 甘辛く煮込んだ豚ひき肉をご飯にかけた丼物。庶民的な人気料理。

- 三杯鶏 (サンベイジー)**: 鶏肉を醤油、ごま油、米酒で煮込んだ料理。

- 割包 (グァバオ)**: 豚の角煮などを挟んだ台湾風ハンバーガー。

- 肉粽 (バーツァン)**: もち米に豚肉や椎茸などを入れて笹の葉で包んで蒸したちまき。

- 火鍋 (フゥオグゥオ)**: 各自が好きな具材を鍋に入れて煮込むスタイル。多様なスープやタレがある。

- 代表的な飲料**:

- タピオカティー(珍珠奶茶、チェンヂュウナイチャ)**: 台湾発祥の国民的ドリンク。ミルクティーにタピオカパールを入れたもの。世界的に人気。

- マンゴーかき氷 (芒果冰、マングォビン)**: 夏の定番スイーツ。かき氷に新鮮なマンゴーと練乳などをトッピングしたもの。

- 冬瓜茶 (ドングヮチャ)**: 冬瓜を煮詰めて作る甘い飲み物。

- 酸梅湯 (スァンメイタン)**: 梅を燻製にして作る甘酸っぱい飲み物。

台湾の食文化は、地域ごとの特色もあり、常に新しい料理やトレンドが生まれている。外国人観光客にとっても大きな魅力の一つとなっている。

12.4. スポーツ

中華民国(台湾)では、多様なスポーツが楽しまれており、国際大会でも活躍する選手を多数輩出している。

- 人気のスポーツ種目**:

- 野球**: 国民的スポーツとされ、最も人気が高い。プロ野球リーグ「中華職業棒球大聯盟(CPBL)」があり、熱狂的なファンを持つ。国際大会では、チャイニーズタイペイ代表がアジアの強豪として知られ、オリンピックやワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で好成績を収めている。多くの台湾人選手がMLBや日本プロ野球で活躍している(例:王建民、陳偉殷)。

- バスケットボール**: 野球に次いで人気のあるチームスポーツ。プロリーグ「P.リーグ+(P. LEAGUE+)」と「T1リーグ(T1 LEAGUE)」があり、若者を中心に支持を集めている。

- テコンドー**: オリンピックで複数の金メダルを獲得するなど、国際的に高い実力を持つ。武道としてだけでなく、フィットネスとしても人気。

- バドミントン**: 世界トップレベルの選手を多数輩出。戴資穎は女子シングルスで長期間世界ランキング1位を維持した。

- 卓球**: 国際大会で常に上位に食い込む強豪国の一つ。

- 重量挙げ**: オリンピックでメダルを獲得するなど、実績がある。

- ゴルフ**: ヤニ・ツェンは女子ゴルフ界でメジャー選手権5勝を達成し、世界ランキング1位を長期間保持した。

- テニス**: 謝淑薇は女子ダブルスでグランドスラム優勝経験を持つ。

- サッカー**: 他のスポーツに比べて人気は限定的だが、近年は育成強化の動きも見られる。

- 国内プロリーグ**:

- 野球: 中華職業棒球大聯盟 (CPBL) - 6球団 (2024年時点)

- バスケットボール: P.リーグ+ (PLG)、T1リーグ (T1)

- このほか、バレーボールやサッカーにもセミプロリーグが存在する。

- 国際大会への参加(「チャイニーズタイペイ」名義)**:

- オリンピック、アジア競技大会などの国際総合競技大会には、「チャイニーズタイペイ」の名義で参加している。これは、中華人民共和国との政治的な問題を回避するための妥協の産物である。

- 2009年には高雄でワールドゲームズ、台北でデフリンピック、2017年には台北で夏季ユニバーシアードを主催した。

- 主要選手**:

- 野球: 王建民、郭泓志、陳偉殷、林智勝、張育成など。

- バドミントン: 戴資穎、周天成、王子維など。

- 卓球: 荘智淵、林昀儒、鄭怡静など。

- テコンドー: 陳詩欣、朱木炎など。

- 重量挙げ: 許淑浄、郭婞淳など。

台湾のスポーツは、国民の健康増進や娯楽としてだけでなく、国際的なイメージ向上や国家アイデンティティの形成にも貢献している。

12.5. 暦と祝祭日

中華民国(台湾)では、公的な場面や日常生活において、西暦と伝統的な暦法が併用されている。

- 民国紀元の使用**:

- 公文書や新聞、銀行など多くの場面で、中華民国の建国年である1912年を元年とする「民国紀元」(民國紀年)が使用される。例えば、西暦2024年は民国113年(民國一一三年)と表記される。

- 日常生活でも、商品の賞味期限表示や個人の生年月日などで一般的に用いられる。

- 伝統的な祝祭日(旧暦に基づくもの)**:

- 台湾の多くの伝統的な祝祭日は、太陰太陽暦である旧暦(農曆、農民曆)に基づいて祝われる。

- 春節 (旧正月)**: 最も重要な祝祭日。旧暦の1月1日。家族が集まり、特別な料理を食べ、紅包(お年玉)を交換する。数日間の連休となる。

- 元宵節**: 旧暦1月15日。各地でランタンフェスティバルが開催される。

- 清明節**: 二十四節気の一つで、通常は4月5日頃。墓参りをして祖先を祀る。

- 端午節**: 旧暦5月5日。ちまき(粽子)を食べ、ドラゴンボートレースが行われる。

- 七夕**: 旧暦7月7日。恋人たちの日とされる。

- 中元節**: 旧暦7月15日。死者の魂を慰めるための行事(普度)が行われる。

- 中秋節**: 旧暦8月15日。月を愛で、月餅を食べ、家族団欒の時を過ごす。

- 冬至**:

- 除夕**: 旧暦12月の晦日(大晦日)。家族で年越しのご馳走(年夜飯)を囲む。

- 国民の祝日(公休日、西暦に基づくものも含む)**:

- 元日 (中華民国開国紀念日)**: 1月1日。

- 和平紀念日**: 2月28日。二・二八事件を追悼する日。

- 児童節**: 4月4日。

- 労働節**: 5月1日。(労働者のみ休日)

- 国慶日 (双十節)**: 10月10日。辛亥革命(武昌起義)を記念する建国記念日。

これらの祝祭日は、台湾の人々の生活に深く根付いており、伝統文化を継承し、家族や地域社会の絆を強める上で重要な役割を果たしている。連休となる祝祭日には、多くの人々が帰省したり旅行に出かけたりする。

- 台湾の多くの伝統的な祝祭日は、太陰太陽暦である旧暦(農曆、農民曆)に基づいて祝われる。