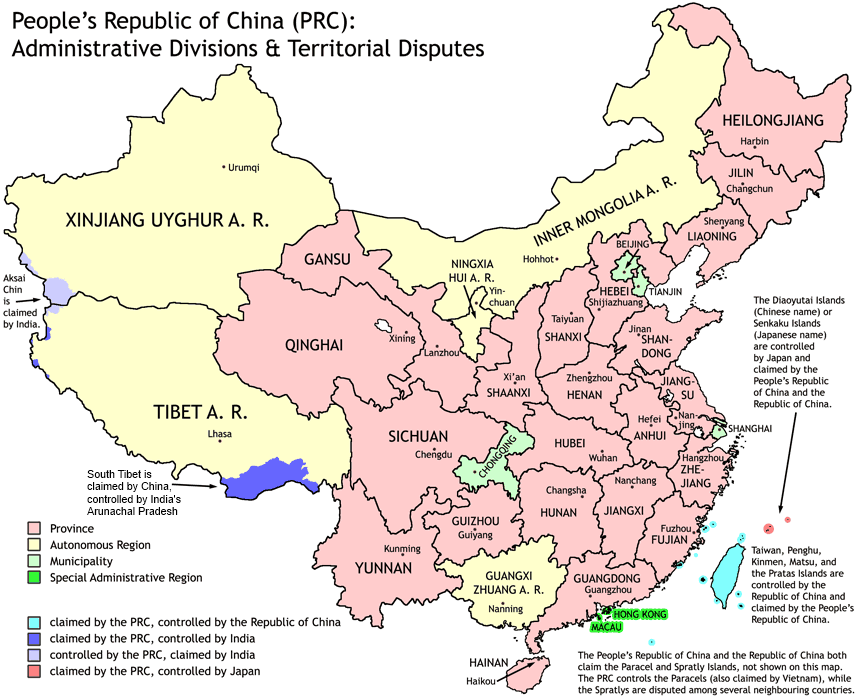

| 自治区 (自治区ジチク中国語 (漢字)) | - 広西チワン族自治区 ({{lang|zh-hans|广西壮族自治区|カンシーチワンぞくジチク}})

- 内モンゴル自治区 ({{lang|zh-hans|内蒙古自治区|うちモンゴルジチク}})

- 寧夏回族自治区 ({{lang|zh-hans|宁夏回族自治区|ネイカかいぞくジチク}})

- チベット自治区 ({{lang|zh-hans|西藏自治区|チベットジチク}})

- 新疆ウイグル自治区 ({{lang|zh-hans|新疆维吾尔自治区|しんきょうウイグルジチク}})

>- | 直轄市 (直辖市チョッかつし中国語 (漢字)) | - 北京市 ({{lang|zh|北京市|ペキンし}})

- 重慶市 ({{lang|zh-hans|重庆市|じゅうけいし}})

- 上海市 ({{lang|zh|上海市|シャンハイし}})

- 天津市 ({{lang|zh|天津市|テンシンし}})

>- | 特別行政区 (特别行政区トクベつギョウセイク中国語 (漢字)) | - 香港特別行政区 ({{lang|zh-hans|香港特别行政区|ホンコンとくべつギョウセイク}})

- マカオ特別行政区 ({{lang|zh-hans|澳门特别行政区|マカオとくべつギョウセイク}})

>} |  中国の外交関係

中国の外交関係 2014年5月21日、中国とロシアは4000.00 億 USD相当のガス契約を締結した。現在、ロシアは中国に天然ガスを供給している。

2014年5月21日、中国とロシアは4000.00 億 USD相当のガス契約を締結した。現在、ロシアは中国に天然ガスを供給している。中華人民共和国(PRC)は179の国連加盟国と外交関係を有し、174カ国に大使館を置いている。2024年現在、中国は世界で最も大きな外交ネットワークの一つを有している。1971年、PRCは国際連合において中華民国(ROC)に代わって中国の唯一の代表となり、国連安全保障理事会の5つの常任理事国の一つとなった。中国はG20、上海協力機構(SCO)、BRICS、東アジア首脳会議(EAS)、アジア太平洋経済協力会議(APEC)などの政府間組織のメンバーである。中国はかつて非同盟運動のメンバーであり指導者でもあったが、現在も開発途上国の擁護者であると自認している。

PRCは公式には一つの中国原則を維持しており、これは中国という名の主権国家はPRCによって代表される唯一のものであり、台湾はその中国の一部であるという見解である。台湾の特殊な地位のため、PRCを承認する国々はそれぞれ異なる「一つの中国政策」を維持しており、一部の国はPRCの台湾に対する主張を明確に承認しているが、アメリカや日本を含む他の国々は単にその主張を認めるにとどまっている。中国当局は、外国が台湾に外交的働きかけを行った際、特に武器売却の問題において、数多くの抗議を行ってきた。1971年にPRCが国連でROCに取って代わって以来、ほとんどの国がROCからPRCへの承認を切り替えている。

現在の中国の外交政策の多くは、周恩来首相の平和共存五原則に基づいており、またイデオロギーの違いにもかかわらず国家間の外交関係を奨励する「和して同ぜず」の概念によっても推進されている。この政策は、中国がスーダン、北朝鮮、イランなど、西側諸国から危険かつ抑圧的と見なされている国家を支持したり、緊密な関係を維持したりすることにつながった可能性がある。中国とミャンマーの緊密な関係には、その支配政府への支援だけでなく、アラカン軍を含む民族反乱グループへの支援も含まれている。中国はロシアと緊密な政治・経済・軍事関係にあり、両国は国連安全保障理事会でしばしば一致して投票する。中国とアメリカの関係は複雑であり、深い貿易関係を含む一方で、著しい政治的相違も存在する。

2000年代初頭以来、中国は貿易と二国間協力のためにアフリカ諸国との関与政策を追求してきた。中国は欧州連合(EU)と広範かつ高度に多様化した貿易関係を維持しており、物品に関する最大の貿易相手国となっている。中国は中央アジアおよび南太平洋における影響力を増大させている。中国はASEAN諸国や南米の主要経済国と強い貿易関係にあり、ブラジル、チリ、ペルー、ウルグアイ、アルゼンチンなどいくつかの国の最大の貿易相手国となっている。

2013年、中国は年間500.00 億 USDから1000.00 億 USD規模の資金調達を行う大規模な世界的インフラ建設計画である一帯一路構想(BRI)を開始した。BRIは現代史上最大の開発計画の一つとなる可能性がある。その後6年間で大幅に拡大し、2020年4月現在、138カ国と30の国際機関が参加している。外交関係の強化に加え、特に東アフリカとヨーロッパを結ぶ21世紀海上シルクロードなど、効率的な輸送路の構築に重点が置かれている。しかし、この計画の下で行われた多くの融資は持続不可能であり、中国は債務国から多くの債務救済の要請に直面している。

中国の外交政策は、長らく鄧小平が提唱した「韜光養晦(とうこうようかい)」(才能を隠して内に力を蓄える)を基本としてきたが、経済力と軍事力の増大に伴い、近年はより積極的かつ自己主張の強い外交姿勢へと変化している。

一つの中国原則:

- これは中国外交の最も核心的な原則であり、台湾が中国の不可分の一部であり、中華人民共和国政府が全中国を代表する唯一の合法政府であるという立場である。この原則に基づき、中国は各国に対して台湾(中華民国)との公式な外交関係を持たないよう圧力をかけている。台湾問題は、中国の外交政策において最も敏感な問題の一つであり続けている。

平和共存五原則:

- 1954年に周恩来首相とインドのネルー首相の間で提唱された、(1)相互の領土保全と主権の尊重、(2)相互不可侵、(3)相互内政不干渉、(4)平等互恵、(5)平和共存の五つの原則。これは中国外交の基本原則として長年掲げられてきた。

一帯一路構想:

- 2013年に習近平国家主席が提唱した広域経済圏構想。「シルクロード経済ベルト」(陸路)と「21世紀海上シルクロード」(海路)からなり、アジア、ヨーロッパ、アフリカにまたがるインフラ投資や経済協力を推進している。中国の国際的影響力拡大の主要戦略と見なされているが、参加国における債務問題や環境・社会への影響、地政学的な意図などについて懸念や批判も存在する。

多国間主義とグローバル・ガバナンスへの関与:

- 中国は国際連合安全保障理事会常任理事国として、また世界貿易機関(WTO)、上海協力機構(SCO)、BRICSなどの主要な国際・地域機関のメンバーとして、グローバル・ガバナンスへの関与を深めている。気候変動対策、パンデミック対応、テロ対策などの地球規模課題に対しても、一定の役割を果たす姿勢を示している。

戦狼外交:

- 習近平政権下で顕著になった、強硬かつ対決的な外交スタイル。中国の国益や核心的利益を断固として擁護する姿勢を前面に出し、他国からの批判に対しては強い言葉で反論することが特徴。このスタイルは国内で一定の支持を得る一方で、国際社会との摩擦や反発を招いている。

経済外交:

- 巨大な経済力を背景に、貿易、投資、開発援助などを通じて国際的な影響力を拡大している。特にアフリカやラテンアメリカ、東南アジア諸国との経済関係を強化している。

中国の外交政策は、国内の安定と発展、国家主権と安全保障の維持、そして国際社会における発言力と影響力の向上を主な目標としている。経済大国としての台頭に伴い、その外交政策は国際秩序全体に大きな影響を与えるようになっている。

中華人民共和国は、その経済力と国際的影響力の増大に伴い、世界の主要国と複雑かつ多面的な関係を築いている。

アメリカ合衆国(米中関係):

- 米中関係は、協力と競争、そして対立が混在する、世界で最も重要な二国間関係の一つである。経済的には相互依存関係が深いが、貿易摩擦、技術覇権争い、台湾問題、南シナ海問題、人権問題などを巡って対立が先鋭化している。特にトランプ政権以降、米中間の対立は「新冷戦」とも形容されるほど激化し、バイデン政権下でもその基調は続いている。安全保障面でも、互いに警戒感を強めている。

ロシア(中露関係):

- 中露関係は「戦略的パートナーシップ」として近年強化されている。両国はアメリカ主導の国際秩序に対抗する姿勢を共有し、国連などの国際場裡で協調行動をとることが多い。経済的にはエネルギー分野での協力が進み、軍事技術協力や合同軍事演習も行われている。しかし、歴史的な不信感や中央アジアにおける影響力争いなど、潜在的な対立要因も存在する。

日本(日中関係):

- 日中関係は、経済的には緊密な相互依存関係にある一方で、歴史認識問題(靖国神社問題、南京事件など)や尖閣諸島問題といった領土問題、東シナ海の資源開発問題などで対立を抱えている。国民感情の悪化も課題となっている。安全保障面では、中国の軍備増強や海洋進出に対する日本の警戒感が高まっている。

大韓民国(中韓関係):

- 中韓関係は、経済的には貿易・投資が活発であるが、北朝鮮の核問題、THAAD配備問題、歴史認識問題(高句麗史など)、漁業問題などで複雑な側面を持つ。中国は朝鮮半島の安定に大きな影響力を持ち、韓国にとっては重要な外交相手国である。

欧州連合(EU):

- EUは中国にとって最大の貿易相手地域の一つであり、経済関係は深い。しかし、中国の人権状況、市場アクセスの不均衡、知的財産権侵害、国有企業への補助金問題などに対するEU側の懸念は強く、近年は中国を「協力パートナー」であると同時に「経済的競争相手」「体制的ライバル」と位置づけるなど、より警戒感を持った対応に変化している。

東南アジア諸国連合(ASEAN):

- ASEAN諸国にとって中国は最大の貿易相手国であり、経済的な結びつきは強い。しかし、南シナ海の領有権問題やメコン川の水資源問題などで、一部のASEAN諸国と中国との間には緊張関係が存在する。中国は一帯一路構想を通じてASEAN地域へのインフラ投資を積極的に行っているが、その影響力拡大に対する警戒感も一部で見られる。

アフリカ諸国:

- 中国はアフリカ諸国にとって重要な経済パートナーとなっており、資源開発、インフラ建設、貿易などを通じて関係を強化している。開発援助も積極的に行っているが、債務問題や資源収奪、労働・環境問題などに対する批判も存在する。

これらの主要国との関係は、経済的相互依存の深化と、政治体制、価値観、安全保障上の利害の相違から生じる対立や競争が複雑に絡み合っている。中国の台頭は、既存の国際秩序や各国との関係に大きな変化をもたらしており、その動向は国際社会全体にとって重要な関心事となっている。

中華人民共和国は、その国力増大に伴い、国際機関および地域機関において積極的な役割を果たすようになっている。

国際連合(UN):

- 中国は1971年にアルバニア決議によって国際連合における「中国」の代表権を獲得し、中華民国(台湾)に代わって国際連合安全保障理事会常任理事国となった。常任理事国として、国際の平和と安全の維持に関する重要事項の決定において拒否権を持つ。

- 近年、国連の分担金やPKOへの拠出を増やし、気候変動、開発、保健などの分野で発言力を高めている。ただし、人権問題などでは国連人権理事会などで西側諸国の批判を受けることも多い。

世界貿易機関(WTO):

- 2001年に加盟。WTO加盟は中国経済のグローバル化を加速させ、世界経済への統合を深めた。一方で、国有企業への補助金、知的財産権保護、市場アクセスの不平等など、WTOルール遵守のあり方を巡って他の加盟国との間で摩擦が生じることもある。

上海協力機構(SCO):

- 2001年に中国、ロシア、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ウズベキスタンの6カ国で発足した地域協力機構(後にインド、パキスタン、イランなども加盟)。当初は中央アジア地域の安全保障(テロ対策、分離独立運動対策、宗教過激派対策など)を主目的としていたが、近年は経済、文化、科学技術など多分野での協力を目指している。中国はこの機構において主導的な役割を担っている。

BRICS:

- ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカからなる新興5カ国の枠組み。経済成長著しいこれらの国々が、国際経済やグローバル・ガバナンスにおける発言力強化を目指して協力している。中国はBRICSの中でも経済規模が最も大きく、主導的な立場にある。新開発銀行(NDB)の設立など、既存の国際金融体制への対抗軸を形成しようとする動きも見られる。

アジアインフラ投資銀行(AIIB):

- 2015年に中国主導で設立された国際開発金融機関。アジア太平洋地域のインフラ整備支援を目的とする。日米主導のアジア開発銀行(ADB)や世界銀行に対抗する存在とも見なされており、中国の国際金融における影響力拡大の一環と位置づけられている。

その他、アジア太平洋経済協力会議(APEC)、東アジア首脳会議(EAS)、G20などの国際会議や枠組みにも積極的に参加し、自国の国益を反映させるとともに、国際的なルール形成への関与を強めている。中国の国際機関における活動は、その国益追求と国際社会への貢献という二つの側面を持ち合わせているが、既存の国際秩序に対する挑戦と見なされることも少なくない。

中華人民共和国の軍事力は、中国人民解放軍(PLA)を中核とし、急速な近代化と能力向上を続けている。国家の主権、安全、発展の利益を守ることを主要な任務とし、近年では国際的な影響力拡大のための重要な手段ともなっている。

本節では、中国人民解放軍の組織構造、主要な戦力、国防予算の規模、核兵器の保有状況、そして軍事近代化の取り組みとその影響について解説する。

成都 J-20 第5世代ステルス戦闘機

成都 J-20 第5世代ステルス戦闘機中国人民解放軍(People's Liberation Army, PLA)は、中華人民共和国の正規軍であり、陸軍、海軍、空軍、ロケット軍、戦略支援部隊の5つの主要な軍種から構成される。名目上は国家の軍隊であるが、実質的には中国共産党の軍隊であり、党の絶対的な指導下に置かれている。

指揮系統:

- 中国共産党中央軍事委員会(党中央軍事委員会):PLAに対する最高の指導権を持つ。党中央軍事委員会主席が軍の最高司令官となる。

- 中華人民共和国中央軍事委員会(国家中央軍事委員会):国家の軍事指導機関であるが、党中央軍事委員会と構成員や機能がほぼ同一であり、「一つの機関、二つの看板」と称される。

主要軍種:

- 陸軍(PLAGF):最大の兵員数を有し、国土防衛、国境警備、国内の安定維持などを主要任務とする。近年は、機動力、情報化、統合作戦能力の向上に力を入れている。

- 海軍(PLAN):沿岸防衛から遠洋海域での作戦能力向上を目指し、空母、原子力潜水艦、大型駆逐艦などの増強を進めている。第一列島線、第二列島線を越えて影響力を拡大しようとしている。

- 空軍(PLAAF):国土防空に加え、戦略爆撃機、早期警戒管制機、空中給油機などの導入により、長距離作戦能力や攻防兼備の能力向上を図っている。ステルス戦闘機の開発・配備も進めている。

- ロケット軍(PLARF):核戦力と通常戦力の双方を担う戦略ミサイル部隊。大陸間弾道ミサイル(ICBM)、中距離弾道ミサイル(IRBM)、短距離弾道ミサイル(SRBM)など、多様なミサイルを保有・運用し、核抑止力と精密打撃能力を強化している。

- 戦略支援部隊(PLASSF):宇宙、サイバー、電子戦、情報戦、心理戦などを担当する統合戦略部隊。現代戦における情報優越の確保を目指す。

この他に、準軍事組織として中国人民武装警察部隊(武警)があり、国内の治安維持、テロ対策、重要施設警備などを担当する。また、民兵組織も存在し、有事の際にはPLAを支援する役割を担う。

中国人民解放軍は、約200万人(2024年時点)の現役兵員を擁し、世界最大の常備軍である。近年は兵員の量から質への転換、専門性の高い職業軍人の育成、統合作戦能力の強化などが進められている。

中国の国防力は、過去数十年間にわたり急速な近代化と増強を遂げており、国際社会における軍事バランスに大きな影響を与えている。

国防予算:

- 中国の公式国防予算は、2023年時点で約1.55 兆 CNY(約2240.00 億 USD)であり、アメリカ合衆国に次いで世界第2位の規模である。ただし、実際の軍事支出は公式発表よりも大幅に多いと多くの国際的な研究機関(SIPRIなど)は推計しており、2023年の実質的支出は2960.00 億 USDに達すると見られている。これは世界の軍事支出総額の約12%を占め、中国のGDPの約1.7%に相当する。国防予算は過去20年以上にわたり、ほぼ毎年2桁の伸び率で増加してきたが、近年はその伸び率が鈍化する傾向も見られる。

核戦力:

- 中国は核保有国であり、核拡散防止条約(NPT)上の核兵器国として認められている。保有する核弾頭の正確な数は公表されていないが、SIPRIの推計では2023年時点で約500発とされ、アメリカ、ロシアに次ぐ世界第3位の核戦力規模である。中国は伝統的に「先制不使用」の核政策を掲げ、最小限の核抑止力を維持する方針を示してきたが、近年は核戦力の近代化と多様化を進めており、大陸間弾道ミサイル(ICBM)、潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)、戦略爆撃機からなる「核の三本柱」の構築を目指している。

軍事技術の発展と近代化:

- 中国は「強軍目標」を掲げ、2035年までに国防と軍隊の近代化を基本的に実現し、今世紀半ばまでに世界一流の軍隊を建設することを目指している。

- 海軍力:航空母艦の建造と運用(「遼寧」「山東」が就役済み、さらに新型空母を建造中)、原子力潜水艦、大型駆逐艦、フリゲート艦などの増強を進め、遠洋作戦能力の向上を図っている。

- 空軍力:第5世代ステルス戦闘機(J-20、J-31)の開発・配備、戦略爆撃機、早期警戒管制機、空中給油機などの導入を進め、近代的な航空戦力を構築している。

- ミサイル技術:弾道ミサイル、巡航ミサイル、極超音速ミサイルなど、多様なミサイルの開発と配備を進めている。特に、対艦弾道ミサイルや極超音速滑空兵器は、アメリカの空母打撃群などに対する「接近阻止・領域拒否(A2/AD)」能力の中核と見なされている。

- 宇宙・サイバー戦力:衛星攻撃兵器(ASAT)、軍事衛星網の拡充、サイバー攻撃・防御能力の強化など、新たな戦闘領域における能力向上にも力を入れている。

これらの軍事近代化は、中国の国益保護能力を高めるとともに、台湾海峡、東シナ海、南シナ海など周辺地域における軍事バランスを変化させ、地域安全保障環境に大きな影響を与えている。アメリカをはじめとする西側諸国は、中国の軍拡の意図や透明性の欠如に対して警戒感を強めている。

中華人民共和国は、目覚ましい経済発展を遂げる一方で、多くの深刻な社会問題と人権問題を抱えている。これらの問題は、国内の安定や持続可能な発展に対する課題であると同時に、国際社会からの厳しい視線も集めている。本節では、中国国内の主要な社会的葛藤、人権状況、少数民族政策、そして政府の対応と国際社会の評価について、客観的な記述を維持しつつ、問題提起と多様な視点をバランス良く含めることを目指す。

2010年ノーベル平和賞受賞者であり、2017年に政府の拘留下で臓器不全により死去した中国の劉暁波を追悼する行進。

2010年ノーベル平和賞受賞者であり、2017年に政府の拘留下で臓器不全により死去した中国の劉暁波を追悼する行進。中華人民共和国における人権状況は、国内外から深刻な懸念が表明されている。中国政府は「中国の特色ある社会主義」の下で人権保障を進めていると主張するが、国際的な人権基準とは大きな隔たりがあると指摘されている。

言論・表現の自由:

- 憲法では保障されているものの、実際には厳しく制限されている。政府や中国共産党に批判的な言論、民主化要求、少数民族の権利擁護、歴史認識に関する特定の主張などは厳しく検閲・弾圧される。ジャーナリスト、学者、弁護士、活動家などが、国家政権転覆扇動罪、国家分裂罪、騒動挑発罪といった曖昧な罪状で拘束・投獄される事例が後を絶たない。インターネット検閲(グレート・ファイアウォール)も広範に行われている。

信教の自由:

- 憲法では保障されているが、国家が公認する宗教団体(仏教、道教、イスラム教、カトリック、プロテスタントの五大宗教)とその活動範囲内に限定されている。非公認の宗教団体や活動、特に政府が「邪教」と認定した団体(例:法輪功)や、独立志向を持つとされるチベット仏教、新疆ウイグルのイスラム教、一部のキリスト教家庭教会などは厳しい弾圧の対象となっている。宗教施設の破壊、聖職者の拘束、信者への思想改造なども報告されている。

司法の独立と公正な裁判の権利:

- 司法は中国共産党の指導下にあり、独立性は保障されていない。党の意向が司法判断に強く影響し、政治的に敏感な事件では公正な裁判が期待できないとされる。弁護士の活動も厳しく制限され、人権派弁護士が拘束されたり弁護士資格を剥奪されたりする事例が多発している。自白の強要、拷問、不当な長期拘留なども問題視されている。

労働者の権利:

- 独立した労働組合の結成は認められておらず、公式の労働組合である中華全国総工会も共産党の指導下にある。労働条件の改善を求めるストライキや抗議活動は抑制されることが多い。長時間労働、低賃金、安全対策の不備、戸籍制度による出稼ぎ労働者(農民工)への差別なども社会問題となっている。

社会保障制度:

- 年金、医療保険、失業保険などの社会保障制度は整備が進められているが、都市部と農村部、地域間の格差が大きい。特に農村部の社会保障は依然として不十分であり、高齢化の進行に伴い制度の持続可能性も課題となっている。

死刑制度:

- 中国は世界で最も死刑執行数が多い国の一つとされ、その適用範囲の広さや手続きの不透明さについて国際的な批判がある。

これらの人権状況に対し、中国政府は「内政問題」であるとして外部からの批判に反発し、「生存権と発展権が最大の人権である」との立場を主張することが多い。しかし、国際人権団体や多くの国々は、中国政府に対して国際的な人権基準の遵守と具体的な改善措置を強く求めている。

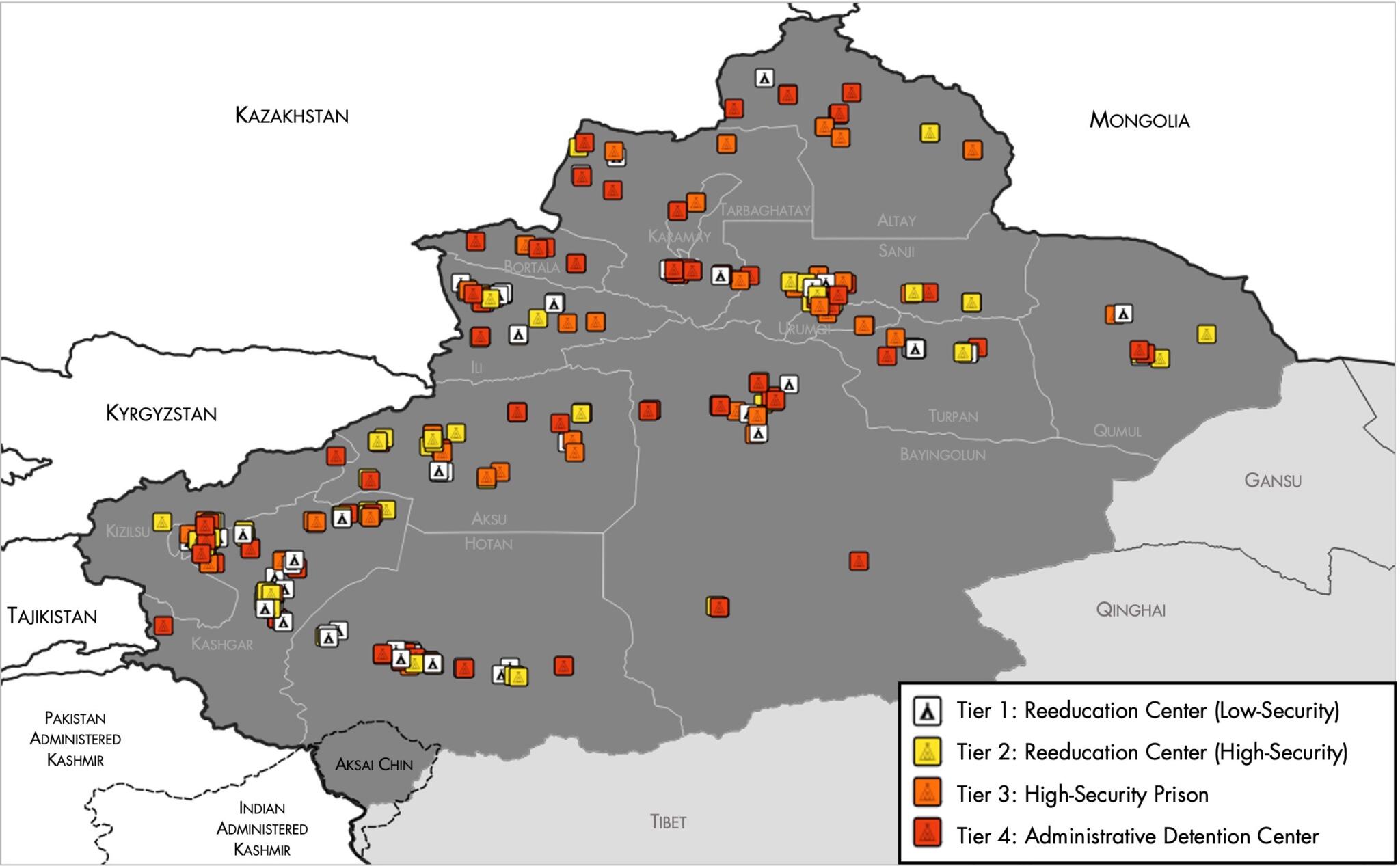

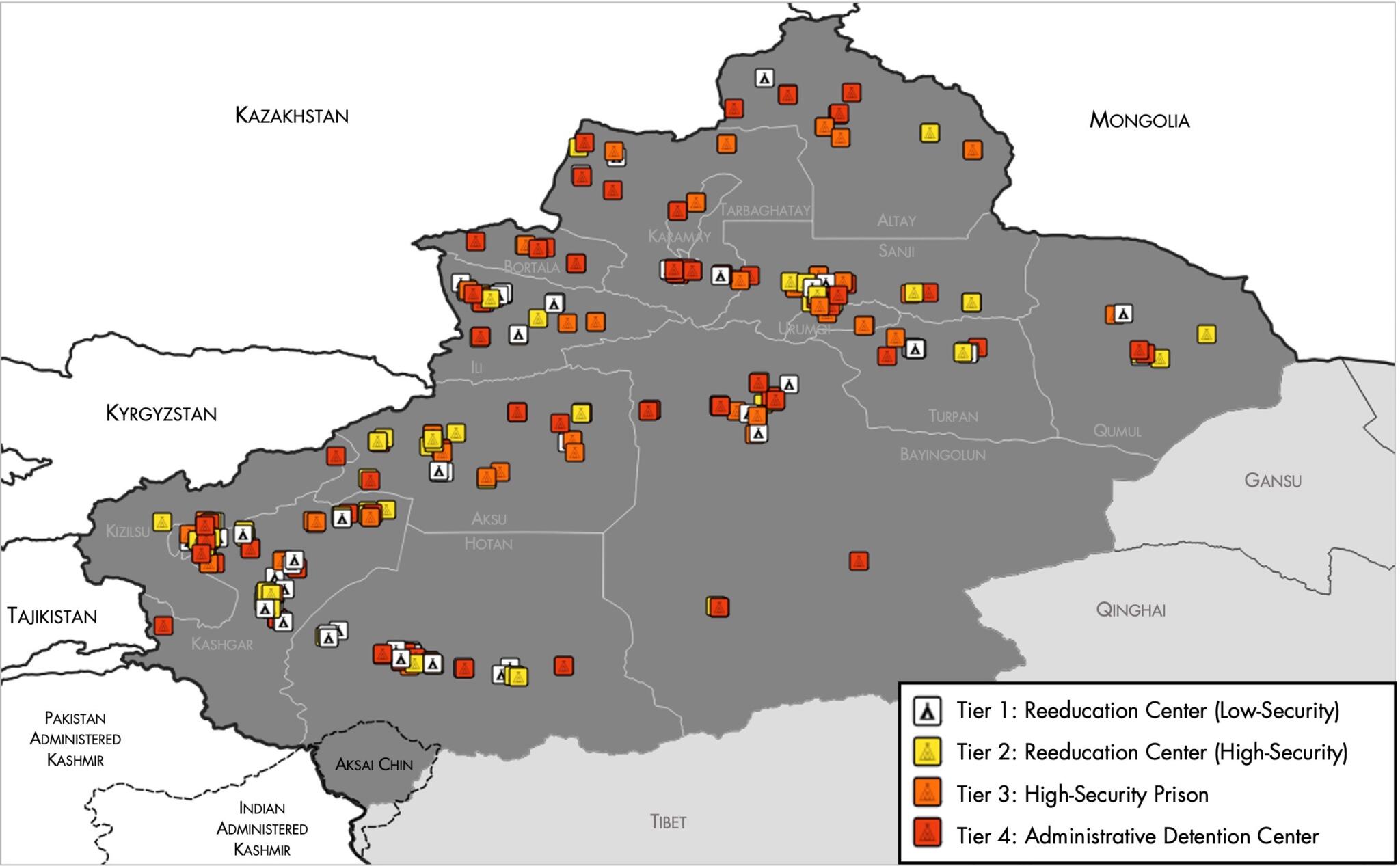

新疆では、中国がウイグル人に対するジェノサイドを行い、100万人以上のウイグル人やその他の少数民族をキャンプに収容していると非難されている。

新疆では、中国がウイグル人に対するジェノサイドを行い、100万人以上のウイグル人やその他の少数民族をキャンプに収容していると非難されている。中華人民共和国は公式に55の少数民族を認定しており、これらの民族は主に辺境地域に居住している。政府は民族区域自治制度を導入し、少数民族の文化や言語の保護を謳っているが、実際には多くの少数民族地域で深刻な人権問題や文化的・宗教的葛藤が発生している。

新疆ウイグル問題:

- イスラム教を信仰するウイグル族が多く居住する新疆ウイグル自治区では、独立運動やテロリズムへの対策を名目に、中国政府による大規模な人権弾圧が行われていると国際社会から強く非難されている。

- 数百万人に及ぶウイグル族やその他のテュルク系ムスリムが、「職業技能教育訓練センター」と称される施設(実態は強制収容所との指摘が多い)に強制的に収容され、思想改造、拷問、強制労働、不妊手術などが行われているとの報告が多数ある。

- ウイグル族の言語、文化、宗教は厳しく制限され、モスクの破壊、宗教行事の禁止、伝統的な生活様式の変容などが進められている。

- アメリカ合衆国など一部の国は、これらの状況を「ジェノサイド(集団殺害)」または「人道に対する罪」と認定している。中国政府はこれらの疑惑を全面的に否定し、「テロ対策と脱過激化のための正当な措置」であると主張している。

チベット問題:

- チベット仏教を信仰するチベット族が主に居住するチベット自治区および周辺のチベット族居住地域では、中国政府による支配に対する不満が根強く存在する。

- チベット仏教の最高指導者であるダライ・ラマ14世は亡命しており、中国政府は彼を「分裂主義者」として非難している。

- チベット族の言語、文化、宗教の自由は制限され、僧院への監視や統制が強化されている。抗議活動に対する厳しい弾圧や、チベット族の「漢化政策」も懸念されている。

- 環境開発に伴うチベット高原の生態系への影響も問題視されている。

その他の少数民族:

- 内モンゴル自治区におけるモンゴル族の言語教育の制限や、その他の少数民族地域における文化・宗教の抑圧、経済開発に伴う格差なども報告されている。

中国政府は「民族団結」を強調し、少数民族地域の経済発展を推進しているが、その一方で、少数民族固有の文化やアイデンティティを抑圧し、漢民族への同化を強める政策(同化政策)を進めているとの批判が絶えない。少数民族の言語・文化の保護と継承は名目上は行われているものの、実際には中国語(普通話)教育の強化や、伝統的な生活様式の変容が進んでいる。これらの問題は、中国国内の社会不安要因であるとともに、国際的な人権問題として注視されている。

2019年-2020年香港民主化デモ

2019年-2020年香港民主化デモ1997年にイギリスから中国へ返還された香港は、「一国二制度」の原則に基づき、中国本土とは異なる高度な自治を50年間保障されるとされてきた。この原則の下、香港は独自の行政、立法、司法制度、そして言論、報道、集会の自由などを享受してきた。しかし、近年、特に2010年代後半以降、中国中央政府による香港への統制強化が進み、「一国二制度」の形骸化が深刻な懸念となっている。

雨傘運動(2014年):

- 香港行政長官選挙の普通選挙制度導入を求める大規模な民主化デモ。中国全人代常務委員会が示した選挙制度改革案が、民主派の立候補を事実上排除するものであったため、学生らを中心に79日間にわたり主要道路を占拠する抗議活動が展開された。最終的にデモは強制排除され、具体的な政治改革には結びつかなかった。

逃亡犯条例改正案反対運動(2019年 - 2020年):

- 香港政府が提出した、中国本土を含む他地域への容疑者引き渡しを可能にする逃亡犯条例改正案に反対する大規模なデモ。数百万人が参加するデモや、警察との激しい衝突が繰り返された。当初の条例改正案反対から、普通選挙の実現、警察の暴力に対する独立調査委員会の設置など、より広範な民主化要求へと発展した。

香港国家安全維持法の施行(2020年6月):

- 中国全人代常務委員会が香港基本法とは別に直接制定し、施行した法律。国家分裂、政権転覆、テロ活動、外国勢力との結託による国家安全危害行為などを厳しく取り締まる内容で、最高刑は無期懲役。

- この法律の施行後、民主派活動家、議員、ジャーナリストなどが多数逮捕・起訴され、民主派団体は解散に追い込まれ、報道機関も廃刊となるなど、香港の自由と自治は急速に後退した。

- 国際社会は、国家安全維持法が「一国二制度」の原則を著しく損ない、香港の高度な自治と基本的自由を侵害するものとして強く批判している。

選挙制度の変更:

- 2021年以降、香港の行政長官選挙および立法会議員選挙の制度が中国主導で変更され、「愛国者による香港統治」の原則が強調された。これにより、民主派の立候補が極めて困難になり、中国共産党の意向に沿った人物が選出されやすい仕組みとなった。

香港問題は、「一国二制度」の将来、香港市民の自由と権利、そして中国の国際的公約の遵守といった観点から、国際社会の大きな注目を集めている。かつてアジアの自由と繁栄の象徴であった香港の変容は、中国の強権的な統治姿勢を象徴する出来事として捉えられている。

中華人民共和国政府は、国内における情報の流通を厳しく管理・統制しており、これは「社会の安定維持」と「中国共産党による指導の堅持」を目的としている。この情報統制と検閲は、報道機関、出版、学術研究、そして特にインターネットに対して広範かつ体系的に行われている。

報道・出版への統制:

- 新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどの伝統的なメディアは、すべて党の宣伝部門や政府機関の管理下に置かれている。報道内容は事前に検閲され、政府や党に不都合な情報、批判的な論調は厳しく制限される。「報道の自由」は事実上存在せず、メディアは党の「喉と舌」としての役割を担うことが求められる。

- 書籍の出版についても同様に検閲が行われ、政治的に敏感な内容や歴史認識に関する特定の記述は出版が許可されないことが多い。

インターネット検閲(グレート・ファイアウォール):

- 中国政府は、世界で最も大規模かつ高度なインターネット検閲システムを構築・運用している。これは通称「グレート・ファイアウォール(金盾工程)」と呼ばれる。

- このシステムを通じて、海外の主要なニュースサイト(BBC、ニューヨーク・タイムズなど)、ソーシャルメディア(Facebook、Twitter、YouTubeなど)、検索エンジン(Google)、メッセージングアプリ(WhatsApp、Telegramなど)、そして多くの学術データベースやNGOのウェブサイトなどが中国国内からアクセスブロックされている。

- 国内のインターネットサービスプロバイダやコンテンツプラットフォーム(Weibo、WeChatなど)に対しても、政府の指示に基づき、特定のキーワードやコンテンツをリアルタイムで検閲・削除するよう義務付けている。

- 政府に批判的な意見や、デモ・抗議活動の呼びかけ、少数民族問題、人権問題、歴史問題などに関する「敏感な」情報は厳しく統制される。

- VPN(仮想プライベートネットワーク)を利用したグレート・ファイアウォールの回避も規制が強化されている。

学術分野への統制:

- 大学や研究機関における学術研究や言論活動に対しても、党のイデオロギーに沿った指導が強化されている。特に政治学、歴史学、社会学などの分野では、党の方針に反する研究や教育は困難である。

- 教科書の記述内容も厳しく管理され、党の公式見解に沿った歴史認識や社会観が教え込まれる。

影響:

- 情報統制と検閲は、中国国民が国内外の多様な情報にアクセスする権利を著しく制限し、自由な意見表明や議論の場を狭めている。

- 国民の知る権利が損なわれ、政府の政策決定プロセスに対する市民の監視や参加が困難になっている。

- 国際社会との情報格差を生み出し、相互理解を妨げる要因ともなっている。

- イノベーションや学術研究の自由な発展を阻害する可能性も指摘されている。

中国政府は、情報統制を国家の安全と社会の安定に不可欠な措置であると主張しているが、国際社会からは人権侵害であり、自由な社会の発展を妨げるものとして強い批判を受けている。

中華人民共和国の経済は、1978年の改革開放政策開始以来、急速な成長を遂げ、世界経済における地位を劇的に向上させた。かつての計画経済体制から、中国共産党の指導の下で市場メカニズムを大幅に導入した「社会主義市場経済」へと移行し、今日では国内総生産(GDP)でアメリカ合衆国に次ぐ世界第2位の経済大国となっている。しかし、この目覚ましい発展の影で、所得格差の拡大、環境問題の深刻化、不動産バブル、地方政府の債務問題など、多くの課題も抱えている。

本節では、中国経済の規模、成長過程、主要産業、対外経済関係、そして当面する課題を総合的に説明し、経済発展がもたらす社会的影響(労働者の権利、環境問題、地域格差、社会公平性など)も考慮する。

中華人民共和国の経済体制は、1949年の建国から現在に至るまで大きな変遷を遂げてきた。

建国初期~計画経済時代(1949年~1978年):

- 建国当初は、ソビエト連邦のモデルに倣い、計画経済体制の確立を目指した。土地改革により地主制度を解体し、その後、農業の集団化(合作社、人民公社)を進めた。工業部門では、主要産業の国有化が行われ、国家による計画的な生産と分配が行われた。

- 第一次五カ年計画(1953年~1957年)では重工業化が推進されたが、続く大躍進政策(1958年~1960年)は、非現実的な目標設定と強引な手法により大失敗に終わり、深刻な食糧不足と経済混乱(中華人民共和国大飢饉)を引き起こした。

- 文化大革命(1966年~1976年)は、さらなる経済的停滞と社会混乱をもたらした。この時期、経済運営はイデオロギー闘争の従属的な位置に置かれ、生産活動は著しく阻害された。

改革開放政策と社会主義市場経済への移行(1978年~現在):

- 1978年末の第11期3中全会で、鄧小平の指導の下、経済建設を中心とする路線転換が決定され、改革開放政策が開始された。

- 農村改革:人民公社を解体し、生産責任制(家族単位での請負制)を導入。これにより農民の生産意欲が向上し、農業生産が大幅に増加した。

- 対外開放:経済特区(深圳、珠海、厦門、汕頭など)を設置し、外国からの直接投資(FDI)を積極的に誘致。これにより、技術導入と輸出志向型工業化が進展した。

- 国有企業改革:国有企業に対して経営自主権の拡大、株式制度の導入、民営化などを段階的に進めた。市場競争原理を導入し、効率性の向上を目指した。

- 社会主義市場経済体制の確立:1992年の第14回党大会で、「社会主義市場経済体制の確立」が目標として正式に掲げられた。これは、中国共産党の指導を堅持しつつ、資源配分において市場が基礎的な役割を果たす経済体制を目指すものである。

- 2001年には世界貿易機関(WTO)に加盟し、経済のグローバル化が一層進んだ。

改革開放政策は、中国経済に未曾有の高度成長をもたらし、国民生活水準も大幅に向上した。GDPは数十倍に拡大し、貧困人口も劇的に減少した。しかし、その過程で、計画経済から市場経済への移行に伴う様々な矛盾や問題(所得格差、地域格差、環境破壊、腐敗など)も顕在化している。近年は、「共同富裕」を掲げ、格差是正や内需主導型経済への転換、イノベーションによる質の高い成長を目指す政策が推進されている。

中華人民共和国の経済は、改革開放以降、急速な工業化と産業構造の高度化を遂げてきた。伝統的な農業国から、世界の工場と呼ばれる製造業大国へと変貌し、近年ではサービス業の比重も高まっている。

農業(第一次産業):

- 依然として多くの就業人口を抱える重要な産業。主な農産物は、米、小麦、トウモロコシ、大豆、綿花、茶、野菜、果物など。農業生産高は世界最大級。

- 課題としては、耕地面積の減少、水資源の不足、農村部の労働力流出、農業従事者の高齢化、食品安全問題などが挙げられる。

- 近代化、機械化、規模拡大、高付加価値化に向けた取り組みが進められている。スマート農業の導入や、持続可能な農業への関心も高まっている。

工業・製造業(第二次産業):

- 中国経済成長の最大の牽引役。「世界の工場」として、繊維、衣料、家電、電子機器、玩具、鉄鋼、セメント、自動車、造船など、多岐にわたる製品を大量に生産し、輸出している。

- 近年は、労働コストの上昇、環境規制の強化、技術力の向上などを背景に、労働集約型から資本・技術集約型への産業構造の転換(産業高度化)が進められている。

- 「中国製造2025」計画の下、次世代情報技術、ハイエンド工作機械・ロボット、航空宇宙設備、海洋エンジニアリング設備・ハイテク船舶、先進軌道交通設備、省エネ・新エネルギー自動車、電力設備、新素材、バイオ医薬・高性能医療機器などの重点分野における国際競争力の強化を目指している。

- 工業化に伴う環境汚染は深刻な問題であり、環境負荷の低減、省エネルギー化、クリーン生産技術の導入などが急務となっている。労働条件の改善や労働者の権利保護も重要な課題である。

サービス業(第三次産業):

- 近年、急速に成長しており、GDPに占める割合が最も大きくなっている。

- 卸売・小売業、運輸・郵便業、宿泊・飲食サービス業、金融業、不動産業、情報通信業、科学研究・技術サービス業、教育、医療・社会福祉などが主要な分野。

- 特に、電子商取引(EC)、モバイル決済、フィンテック、人工知能(AI)を活用したサービスなどが著しい発展を遂げている。

- 都市化の進展、所得水準の向上、ライフスタイルの多様化などを背景に、サービス業のさらなる発展が期待されている。ただし、規制緩和の遅れや、専門人材の不足などが課題として指摘されることもある。

各産業において、技術革新の推進、環境への配慮、持続可能性の確保、そして労働者の権利保護と生活の質の向上は、中国経済が直面する共通の課題である。

中華人民共和国の対外経済関係は、改革開放政策以降、飛躍的に拡大・深化し、世界経済における中国のプレゼンスを著しく高めてきた。

貿易:

- 中国は世界最大の貿易大国であり、輸出入ともに世界トップクラスの規模を誇る。

- 主要輸出品は、電気機械、一般機械、衣類・繊維製品、家具、プラスチック製品、自動車部品など。かつての労働集約型製品中心から、近年は高付加価値製品の割合が増加している。

- 主要輸入品は、集積回路(半導体)、原油、鉄鉱石、大豆、自動車、医薬品、航空機など。国内の産業高度化や消費拡大に伴い、資源、エネルギー、先端技術製品、高品質な消費財の輸入が増加している。

- 主要貿易相手国・地域は、ASEAN、EU、アメリカ合衆国、日本、大韓民国など。近年、一帯一路構想参加国との貿易も拡大している。

- アメリカとの間では、貿易不均衡や知的財産権侵害、技術移転強要などを巡る米中貿易戦争が勃発し、世界経済に大きな影響を与えた。

外国直接投資(FDI):

- 受入れ(対内直接投資):中国は世界有数のFDI受入れ国であり、巨大な国内市場、比較的安価な労働力、整備された産業インフラなどを背景に、多国籍企業による投資が活発に行われてきた。近年は、製造業からサービス業への投資シフトや、先端技術分野への投資が増加している。政府は外資誘致のための規制緩和や投資環境改善を進めているが、市場アクセスの制限、法制度の不透明性、技術移転強要への懸念なども存在する。

- 海外投資(対外直接投資):中国企業の海外進出も活発化しており、資源・エネルギー確保、技術獲得、市場拡大などを目的とした海外投資(M&Aを含む)が世界各地で展開されている。特に一帯一路構想に関連したインフラ投資が目立つ。ただし、投資先の国の債務問題や、環境・社会への影響、安全保障上の懸念などが指摘されることもある。

人民元の国際化:

- 中国政府は、人民元の国際的な決済・投資・準備通貨としての地位向上を目指し、段階的に国際化を進めている。人民元改革を通じて管理変動相場制への移行、オフショア人民元市場の育成、二国間通貨スワップ協定の締結、人民元のIMFの特別引出権(SDR)構成通貨への採用(2016年)などが進められてきた。

- しかし、資本取引規制が依然として存在するため、人民元の完全な国際化には至っておらず、米ドルやユーロなどの主要国際通貨に比べてその役割は限定的である。

中国の対外経済関係の拡大は、世界経済の成長に貢献する一方で、国際的な経済ルールや秩序との間で摩擦や調整の必要性も生じさせている。

中華人民共和国の急速な経済発展は、国内における著しい地域間経済格差と所得不均衡をもたらしてきた。この問題は社会の安定や持続可能な発展にとって大きな課題となっている。

東高西低・南高北低の経済構造:

- 伝統的に、経済発展は地理的条件や政策的恩恵を受けやすい東部沿岸地域(珠江デルタ、長江デルタ、環渤海経済圏など)に集中してきた。これらの地域は、輸出志向型工業化や外資導入により高い経済成長を遂げ、都市化も急速に進んだ。

- 一方、西部内陸地域(西部大開発の対象地域)や東北部(旧工業地帯)は、経済発展から取り残されがちであった。近年は政府による開発政策(西部大開発、東北振興、中部台頭計画など)が進められているものの、依然として東部との格差は大きい。

- 近年では、伝統的な「東高西低」に加え、成長著しい南部沿岸地域と相対的に停滞気味な北部地域との間で「南高北低」という新たな経済格差の構図も指摘されている。

都市と農村の格差:

- 都市部と農村部の間には、所得水準、雇用機会、教育・医療・社会保障などの公共サービスの質において大きな格差が存在する。

- 戸籍制度により、農村戸籍を持つ人々(農民工)が都市部で働く際に、社会保障や子供の教育などで都市戸籍を持つ住民と同等の待遇を受けられないという問題がある。これは都市への人口集中と農村の空洞化を助長し、社会的な不平等を深刻化させている。

政府の地域均衡発展政策:

中華人民共和国は、古代から現代に至るまで、科学技術の分野で世界史に大きな足跡を残してきた。近年では、経済発展と国家戦略的重点化により、科学技術力は飛躍的に向上し、一部の分野では世界をリードする存在となっている。技術発展は、経済成長、国際競争力強化、国民生活の向上に貢献する一方で、社会や環境への影響、倫理的課題なども顕在化させている。

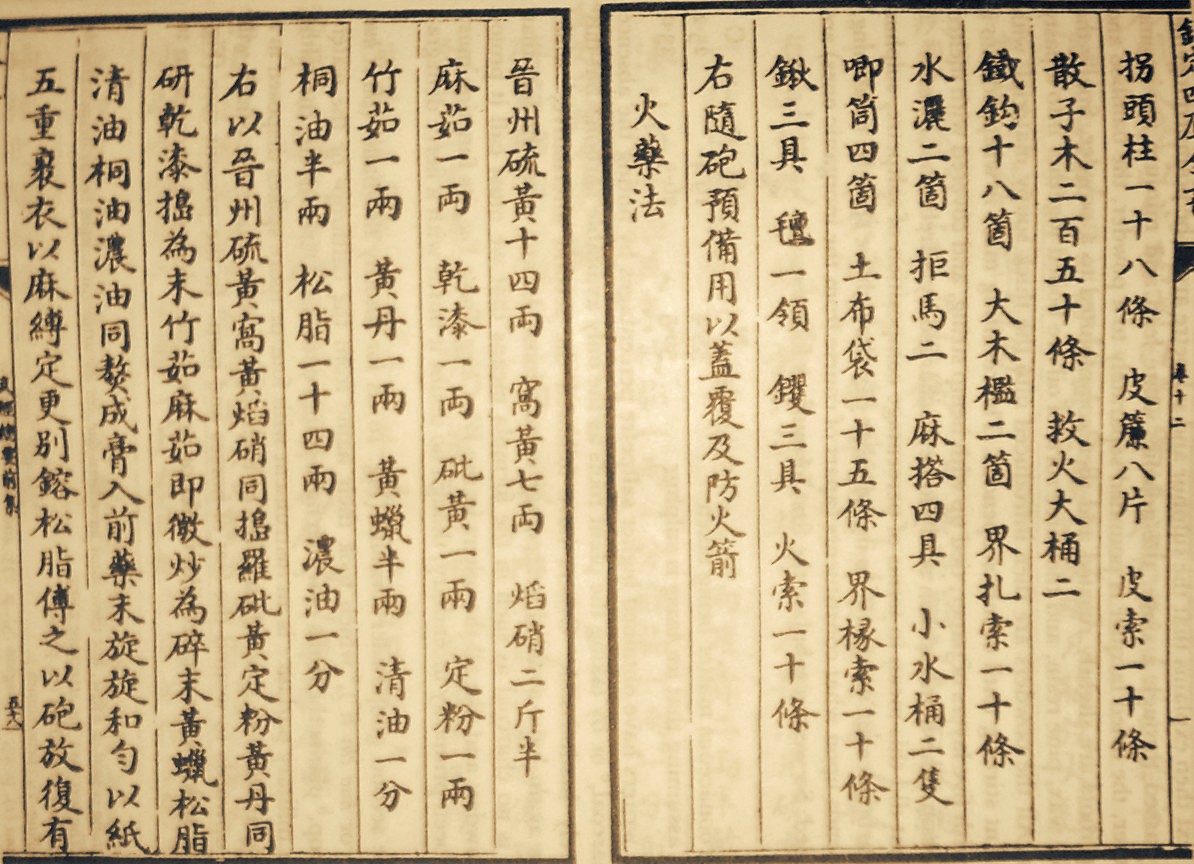

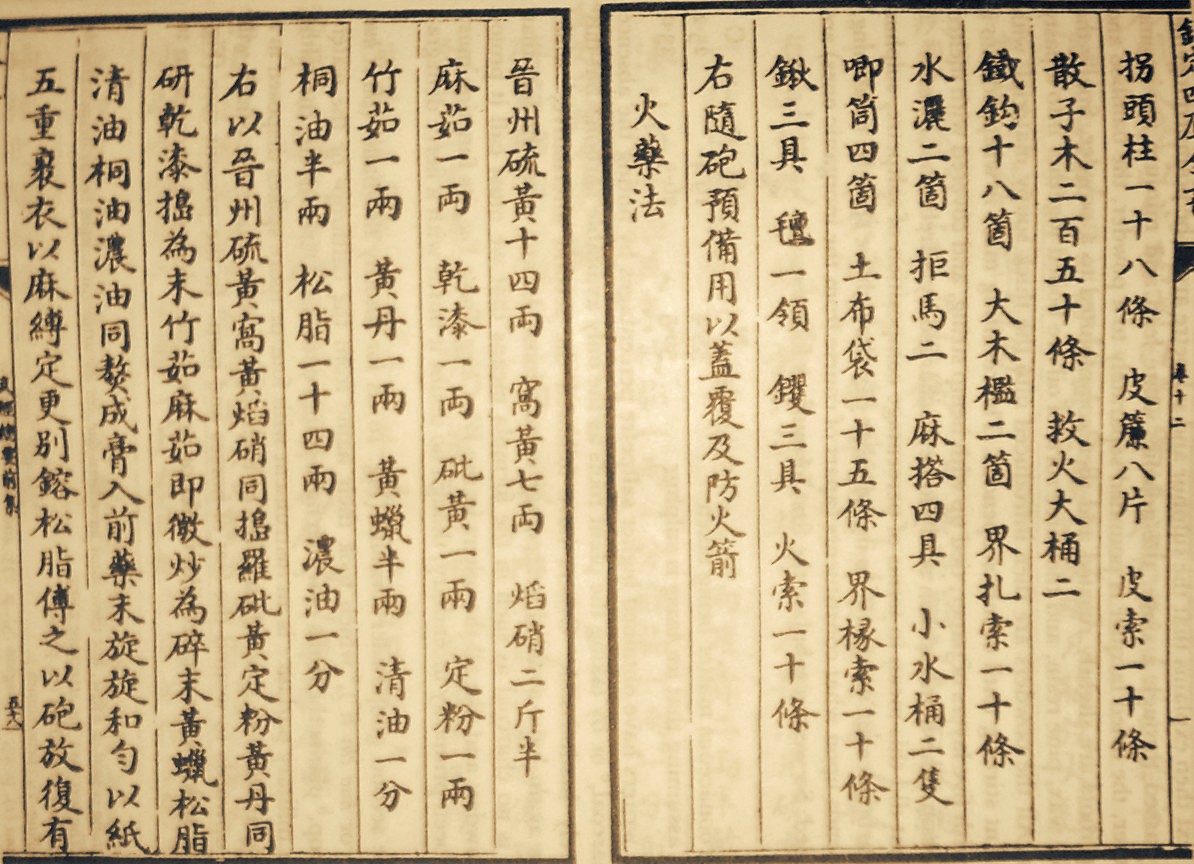

1044年の『武経総要』に見られる、既知の最古の火薬の製法

1044年の『武経総要』に見られる、既知の最古の火薬の製法中国の科学技術の歴史は古く、古代から多くの重要な発明や発見がなされてきた。

古代~中世:

- 「四大発明」として知られる製紙、活版印刷、羅針盤、火薬は、中国で発明され、世界の文明発展に大きな影響を与えた。

- 数学の分野では、負の数の概念が早くから用いられ、天文学、暦学、農業技術なども高度に発展した。

- 漢方医学は独自の理論体系と治療法を発展させ、東アジア医学の基礎となった。

- 宋代には、科学技術は一つの頂点を迎え、沈括の『夢渓筆談』などには当時の多様な科学的知見が記録されている。

近世~近代初期:

- 明代中期以降、西洋との比較において中国の科学技術の発展は相対的に停滞したとされる(大分岐)。この原因については様々な議論がある。

- 清代末期には、西洋列強の軍事的・技術的優位を目の当たりにし、洋務運動などを通じて西洋技術の導入が試みられたが、本格的な近代化には至らなかった。

中華人民共和国成立後:

- 建国当初はソビエト連邦のモデルに倣い、国家主導で科学技術の振興が図られた。しかし、大躍進政策や文化大革命の混乱により、科学技術の発展は大きく阻害された。

- 1978年の改革開放政策開始以降、科学技術は「四つの近代化」の重要な柱と位置づけられ、再び発展の軌道に乗った。

- 研究開発体制の整備、高等教育の拡充、国際協力の推進などが進められ、基礎研究から応用技術開発まで幅広い分野で成果が上がり始めた。

21世紀以降:

- 「科学技術は第一の生産力である」との認識の下、国家戦略として科学技術イノベーションが最重要視されている。研究開発(R&D)投資は飛躍的に増大し、アメリカに次ぐ世界第2位の規模となっている。

- 情報通信技術(ICT)、宇宙開発、高速鉄道、人工知能(AI)、量子技術、バイオテクノロジーなどの分野で目覚ましい進歩を遂げている。

- 特許出願件数は世界第1位となり、学術論文の発表数も質・量ともに向上している。

中国の科学技術発展史は、古代の輝かしい成果から、近代における停滞と模索、そして現代における急速なキャッチアップとイノベーションへの挑戦というダイナミックな過程を辿っている。

中華人民共和国は、国家戦略として科学技術イノベーションを推進し、多くの分野で世界トップレベルの研究開発能力と成果を目指している。

情報通信技術(ICT):

- 通信インフラ:5G技術の開発と商用化で世界をリードしており、全国的なネットワーク構築が進んでいる。光ファイバー網も広範に整備されている。

- インターネットサービス:電子商取引(アリババ、JD.comなど)、ソーシャルメディア(WeChat、Weiboなど)、モバイル決済(Alipay、WeChat Payなど)が国民生活に深く浸透し、巨大な市場を形成している。

- 人工知能(AI):顔認証、音声認識、自動運転、医療診断など、AI技術の研究開発と応用が急速に進展しており、政府も国家戦略として強力に後押ししている。AI関連の特許出願数や論文発表数で世界トップクラス。

- 半導体:国内の半導体設計・製造能力の向上は国家的な重要課題とされ、巨額の投資が行われているが、依然として海外技術への依存度が高い分野も存在する。

生命工学・バイオテクノロジー:

- ゲノム編集技術(CRISPR-Cas9など)の研究と応用が進んでいる。遺伝子治療、再生医療、創薬などの分野で成果が期待されている。

- バイオ医薬品の開発、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)ワクチンの開発などでも国際的な注目を集めた。

- 農業バイオテクノロジー分野では、遺伝子組み換え作物の研究開発も行われている。

新素材:

- ナノマテリアル、高性能複合材料、レアアース機能材料、グラフェンなど、先端材料の研究開発に力が入れられている。これらの新素材は、航空宇宙、エレクトロニクス、エネルギー、医療など幅広い分野での応用が期待される。

エネルギー・環境技術:

- 太陽光発電、風力発電などの再生可能エネルギー技術で世界をリードしており、設備容量、発電量ともに世界最大級。関連機器の製造・輸出も盛ん。

- 電気自動車(EV)の開発・普及も急速に進んでおり、国内市場は世界最大。電池技術の開発も活発。

- 石炭のクリーン利用技術、CO2回収・貯留(CCS)技術、水処理技術など、環境負荷低減に向けた技術開発も進められている。

宇宙開発:

- 独自の宇宙ステーション「天宮」の建設・運用、月探査計画(嫦娥計画)、火星探査計画(天問1号)、独自の衛星測位システム「北斗」の運用など、目覚ましい成果を上げている。(詳細は「宇宙開発」の項を参照)

その他先端分野:

- 量子技術(量子コンピューティング、量子通信、量子センシング)の研究開発にも国家的に注力しており、一部で世界をリードする成果を上げている。

- スーパーコンピュータの開発でも世界トップレベルの性能を競っている。

これらの研究分野における成果は、中国の経済成長、産業競争力の強化、国民生活の質の向上に貢献している。一方で、技術の軍事転用、倫理的課題、国際的な技術覇権争いといった側面も持つ。

長征2号Fロケットによる神舟13号の打ち上げ。中国は独自の有人宇宙飛行能力を持つ世界3カ国の一つである。

長征2号Fロケットによる神舟13号の打ち上げ。中国は独自の有人宇宙飛行能力を持つ世界3カ国の一つである。中華人民共和国の宇宙開発は、1950年代後半にソビエト連邦からの技術移転を受けて始まったが、本格的な発展は自国技術の確立以降である。国家的な威信と実利(通信、気象観測、資源探査、安全保障など)の両面から宇宙開発は重視され、近年目覚ましい進展を遂げている。

初期の取り組み:

- 1970年、初の人工衛星「東方紅1号」の打ち上げに成功し、世界で5番目に自力で衛星を軌道に乗せた国となった。

有人宇宙飛行計画(神舟計画):

- 2003年、楊利偉宇宙飛行士を乗せた「神舟5号」が有人宇宙飛行に成功し、ソ連(ロシア)、アメリカに次ぐ世界で3番目の有人宇宙飛行実現国となった。

- その後も継続的に有人宇宙船を打ち上げ、船外活動、ドッキング技術などを習得。

月探査計画(嫦娥計画):

- 月周回探査機「嫦娥1号」(2007年)、「嫦娥2号」(2010年)を打ち上げ。

- 2013年、「嫦娥3号」が月面軟着陸に成功し、月面ローバー「玉兎号」による探査を実施。

- 2019年、「嫦娥4号」が世界で初めて月の裏側への軟着陸に成功。

- 2020年、「嫦娥5号」が月のサンプルリターンに成功し、アメリカ、ソ連に次いで月の試料を地球に持ち帰った3番目の国となった。

- 2024年、「嫦娥6号」が世界で初めて月の裏側からのサンプルリターンに成功。

火星探査計画:

- 2021年、探査機「天問1号」が火星周回軌道投入、着陸、探査車「祝融号」による探査に成功し、アメリカに次いで自力で火星探査車を着陸・運用させた2番目の国となった。

宇宙ステーション計画(天宮計画):

- 実験的宇宙ステーション「天宮1号」(2011年)、「天宮2号」(2016年)を打ち上げ、ドッキング技術や宇宙滞在技術を検証。

- 2022年、独自のモジュール型宇宙ステーション「天宮」を地球低軌道に完成させ、本格的な運用を開始。長期的な宇宙滞在と科学実験を行っている。

衛星測位システム:

- 独自の全地球航法衛星システム「北斗(BeiDou)」を構築・運用。2020年に全球測位サービスを開始し、アメリカのGPS、ロシアのGLONASS、EUのガリレオと並ぶ主要なGNSSの一つとなっている。

将来計画:

- 2030年頃までの有人月面着陸を目指している。そのために、新型の大型ロケット「長征10号」や有人月着陸船の開発を進めている。

- 火星からのサンプルリターン、木星系探査、小惑星探査なども計画されている。

中国の宇宙開発は、国家主導の下で急速に進展しており、科学技術力の向上、国際的地位の向上、そして将来的な宇宙資源の利用などを視野に入れた長期的な戦略に基づいて推進されている。

中華人民共和国は、急速な経済成長と都市化に伴い、交通、通信、エネルギー、水資源といった主要な社会基盤施設(インフラストラクチャー)の整備を国家的な重要課題として推進してきた。これらのインフラ整備は、国民生活の質の向上、経済活動の効率化、地域発展の促進に大きく貢献している一方で、環境への影響や地域格差、持続可能性といった課題も抱えている。

北盤江第一橋は世界で最も高い橋である。

北盤江第一橋は世界で最も高い橋である。 北京中央商務区(CBD)付近を走行する復興号高速列車

北京中央商務区(CBD)付近を走行する復興号高速列車中国の交通インフラは、過去数十年間で劇的な発展を遂げ、国内の移動と物流の効率を大幅に向上させた。

道路網:

- 高速道路網(高速公路)は総延長で世界最長を誇り、2022年末時点で約17.70 万 kmに達している。主要都市間を結ぶネットワークがほぼ完成し、地方都市への延伸も進んでいる。

- 一般国道(国道)や省道、県道なども整備が進み、全国的な道路網が形成されている。

- 自動車保有台数の急増に伴い、都市部を中心に交通渋滞や大気汚染が深刻な問題となっている。

鉄道網:

- 高速鉄道(高鉄)網は総延長で世界最長であり、2023年末時点で約4.50 万 kmに達している。「四縦四横」から「八縦八横」へと主要路線網の整備が進められ、多くの都市が高速鉄道で結ばれている。北京・上海高速鉄道や北京・広州高速鉄道などが代表的な路線である。

- 在来線も依然として重要な役割を担っており、旅客輸送と貨物輸送の両方で活用されている。総延長は約15.90 万 km(2023年末時点)。

- 都市部では、地下鉄(地鉄)やライトレールなどの都市鉄道の整備が急速に進んでおり、2023年末時点で55都市で運行されている。上海地下鉄や北京地下鉄は世界最大級の路線網を持つ。

航空輸送:

- 航空旅客・貨物輸送量は世界トップクラス。国内線・国際線ともに路線網が拡大している。

- 主要な国際ハブ空港として、北京首都国際空港、上海浦東国際空港、広州白雲国際空港などがある。近年は地方空港の建設も積極的に進められている。

- 航空会社の競争も激化しており、中国国際航空、中国南方航空、中国東方航空の三大国営航空会社のほか、多くの地方航空会社や格安航空会社(LCC)が参入している。

港湾:

- 世界のコンテナ取扱量ランキングで上位を占める港湾が多数存在する。上海港、寧波舟山港、深圳港、広州港、青島港などが代表的。

- 国際貿易の拡大に伴い、港湾インフラの整備と効率化が進められている。

内陸水運:

- 長江や珠江などの河川を利用した水運も重要な輸送手段である。

これらの交通インフラ整備は、地域間の経済格差の是正、産業立地の分散化、観光振興などに貢献している。一方で、建設に伴う環境への影響、既存交通網との接続、運営の効率性などが課題として残る。

1995年~2012年の東アジアおよび東南アジアにおける中国のインターネット普及率

1995年~2012年の東アジアおよび東南アジアにおける中国のインターネット普及率中国の通信インフラは、過去20年間で飛躍的な発展を遂げ、世界最大の通信市場の一つとなっている。

固定電話・携帯電話:

- 携帯電話の契約者数は世界最大で、2023年2月時点で17億件を超えている。スマートフォンが急速に普及し、モバイルインターネット利用の基盤となっている。

- 固定電話の契約者数は減少傾向にあるが、依然として一定の需要がある。

インターネット:

- インターネット利用者数は世界最大で、2024年12月時点で11億人を超え、人口の約78.6%に達している。ブロードバンド接続も広く普及している。

- 4Gネットワークは全国をカバーしており、2018年時点で利用者数は10億人を超え、世界の4G利用者総数の約40%を占めた。

- 5G技術の開発と商用化で世界をリードしており、2023年12月時点で5G利用者数は8億1000万人を超え、基地局数は338万局に達している。5Gは産業のデジタルトランスフォーメーション(DX)や新たなサービスの創出を加速させると期待されている。

主要通信事業者:

- チャイナモバイル(中国移動)、チャイナテレコム(中国電信)、チャイナユニコム(中国聯通)の三大国営企業が市場を寡占している。これらの事業者は、固定通信、移動体通信、ブロードバンドインターネット接続など総合的な通信サービスを提供している。

衛星測位システム(北斗):

- 中国は独自の全地球航法衛星システム「北斗(BeiDou)」を構築・運用している。2012年にアジア太平洋地域でのサービスを開始し、2018年末には全球測位サービスを提供開始した。2020年には全地球サービスが完成し、アメリカのGPS、ロシアのGLONASS、EUのガリレオと並ぶ主要なGNSS(全球測位衛星システム)の一つとなっている。

課題:

- 通信インフラの急速な発展の一方で、政府によるインターネット検閲(グレート・ファイアウォール)は依然として厳しく、情報の自由な流通は制限されている。

- サイバーセキュリティの問題や、個人情報保護のあり方も重要な課題となっている。

- ファーウェイ(華為技術)やZTE(中興通訊)といった中国の通信機器メーカーは、その製品の安全性や政府との関係について、一部の国々から懸念を持たれている。

通信技術の発展は、中国の経済成長、社会変革、国民生活の利便性向上に大きく貢献しているが、同時に新たな社会・政治的課題も生み出している。

三峡ダムは世界最大の水力発電ダムである。

三峡ダムは世界最大の水力発電ダムである。中国の急速な経済成長と都市化は、エネルギーと水資源の需要を大幅に増大させ、これらの確保と持続可能な管理が国家的な重要課題となっている。

エネルギー生産及び消費構造:

- 中国は世界最大のエネルギー消費国であり、また最大のエネルギー生産国でもある。

- 依然として石炭がエネルギー消費の大きな割合を占めている(2023年時点で電力の約60.5%)が、その依存度は徐々に低下傾向にある。石炭は国内で豊富に産出されるが、大気汚染の主要因ともなっている。

- 石油と天然ガスの消費も増加しており、輸入依存度が高い。ロシアなどからのパイプライン輸入や、中東、アフリカ、南米などからの海上輸送による輸入が行われている。

- 政府はエネルギー安全保障の観点から、国内の石油・ガス探査・開発を強化するとともに、海外での権益獲得も積極的に進めている。

再生可能エネルギー開発:

- 中国は再生可能エネルギーの開発と導入で世界をリードしている。2022年には約5460.00 億 USDを投資し、世界最大の投資国となっている。

- 太陽光発電と風力発電の設備容量は世界最大であり、急速に拡大している。関連機器の製造においても世界的な競争力を持つ。2023年の発電量に占める割合は、太陽光が約6.2%、風力が約9.4%であった。

- 水力発電も重要な再生可能エネルギー源であり、設備容量は世界最大(2023年時点で発電量の約13.2%)。

- 原子力発電もクリーンエネルギー源として位置づけられ、新規建設が進められている(2023年時点で発電量の約4.6%)。

- バイオマスエネルギーも一定の割合を占めている(2023年時点で約2.2%)。

- 政府は、2030年までに二酸化炭素排出量をピークアウトさせ、2060年までにカーボンニュートラルを達成するという目標を掲げており、再生可能エネルギーのさらなる拡大が不可欠である。

水資源管理:

- 中国は水資源の地域的偏在(南部に多く北部に少ない)と、季節的変動が大きいという課題を抱えている。

- 急速な都市化と工業化、農業用水の増大により、特に華北平原などの北部地域で水不足が深刻化している。地下水の過剰な汲み上げによる地盤沈下も問題となっている。

- 水質汚染も深刻であり、安全な飲用水の確保が困難な地域も存在する。

- 南水北調プロジェクト:長江流域の水を黄淮海流域や西北地域に送水する大規模な導水プロジェクト。東線、中線、西線の3ルートが計画され、東線と中線は既に運用を開始している。水不足の緩和に貢献する一方で、建設コスト、環境への影響、移転住民の問題などが指摘されている。

エネルギー政策と水資源問題は、中国の環境保護、地域社会の発展、そして持続可能な開発目標の達成にとって極めて重要である。石炭依存からの脱却、再生可能エネルギーへの転換、水資源の効率的な利用と保全、そして水質汚染対策が、今後の中国の大きな課題となる。

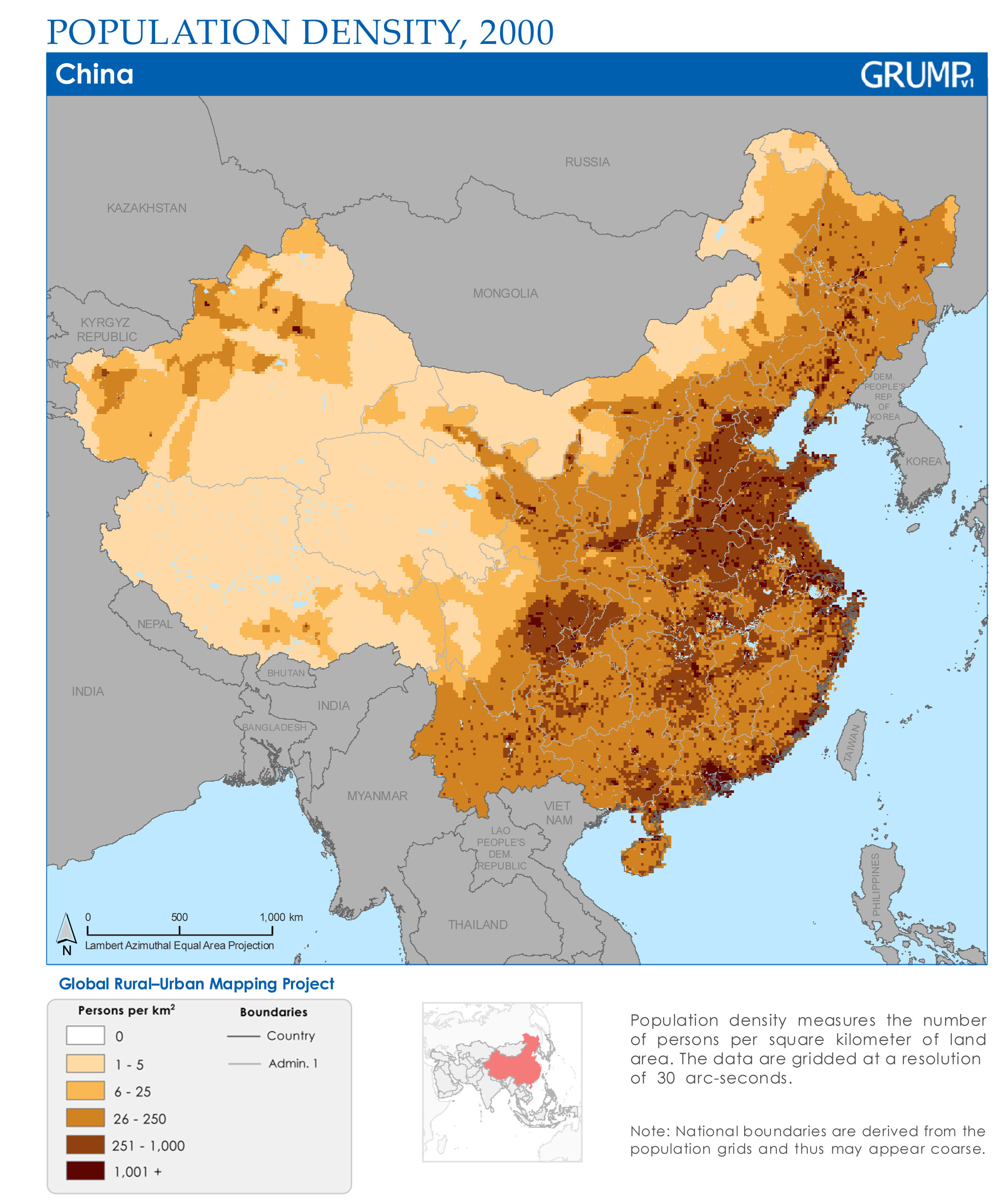

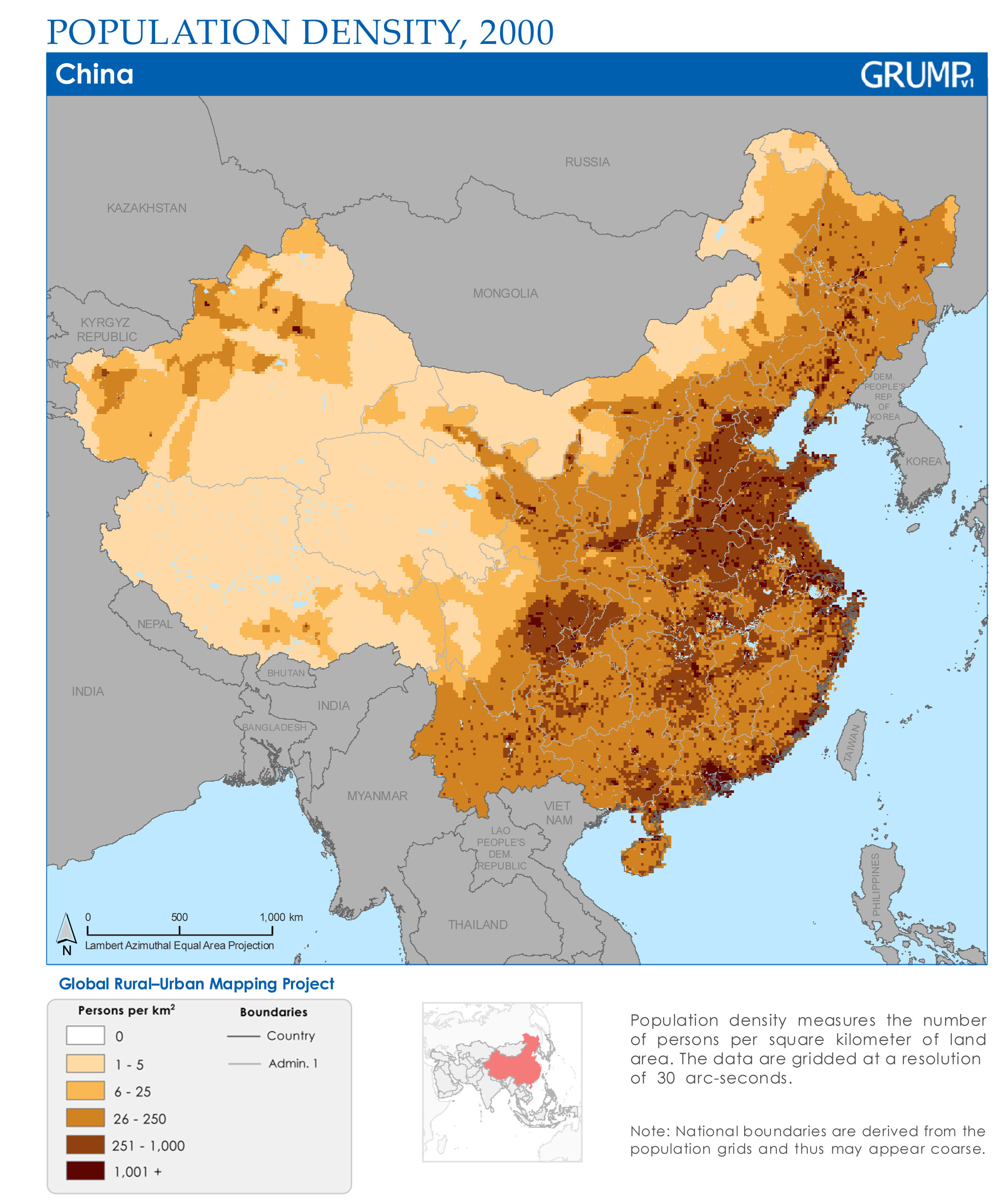

中華人民共和国の人口密度図(2000年)

中華人民共和国の人口密度図(2000年)中華人民共和国は、2022年までは世界最多の人口を擁する国であったが、2023年にインドに抜かれ世界第2位となった。その巨大な人口規模と構造、分布、そして長年にわたる人口政策は、中国の経済、社会、環境に多大な影響を与えてきた。

本節では、最新の統計資料に基づき、中国の人口規模、構成、分布、人口政策の変遷と影響、そして都市化の現状について説明する。

2020年に実施された第7回全国人口調査(国勢調査)によると、中華人民共和国の総人口(香港、マカオ、台湾を除く)は約14億1178万人であった。

主な人口指標(2020年国勢調査に基づく):

- 総人口:約14億1178万人

- 性別構成:男性が約51.24%(約7億2334万人)、女性が約48.76%(約6億8844万人)。出生時の男女比は依然として男性に偏っている(女児100に対し男児111.3)。

- 年齢構成:

中華人民共和国の人口政策は、建国以来、国家の発展戦略と社会状況に応じて大きく変動してきた。

建国初期~1970年代前半(人口増加奨励と抑制の模索):

- 建国当初、毛沢東指導部は「人多力量大」(人が多ければ力も大きい)というスローガンの下、多産を奨励した。医療水準の向上と生活改善により、死亡率が低下し、人口は急速に増加した。

- 1960年代に入ると、急増する人口に対する食糧供給や資源への圧迫が意識され始め、一部の都市部で家族計画が試みられたが、文化大革命の混乱などにより本格的な人口抑制策は進まなかった。

一人っ子政策(1979年~2015年):

- 1970年代末、人口爆発への危機感から、強力な人口抑制策として「一人っ子政策」が導入された。これは、都市部の夫婦に原則として子供一人まで、農村部の夫婦には第一子が女児の場合に限り二人目までを認めるというものであった(少数民族は例外)。

- この政策は、出生率の低下と人口増加の抑制に一定の効果を上げたが、同時に多くの深刻な社会的・経済的問題を引き起こした。

- 急速な少子高齢化:労働力人口の減少、年金・医療などの社会保障負担の増大。

- 出生性比の不均衡:男児選好の伝統的価値観と相まって、女児の中絶や間引きが横行し、男性の人口が女性を大幅に上回る「婚難」問題。

- 「小皇帝」問題:一人っ子として甘やかされて育った子供たちの社会性の欠如や過保護。

- 失独家庭:一人っ子を事故や病気で失った親たちの精神的・経済的苦境。

- 人権侵害:強制的な中絶や不妊手術、違反者への高額な罰金など。

二人っ子政策への転換(2016年~2021年):

- 少子高齢化の進行と労働力不足への懸念から、2013年に一部緩和(夫婦のどちらかが一人っ子の場合、二人目の出産を許可)された後、2016年から全面的に二人っ子政策へと移行した。

三人っ子政策と出産制限の撤廃(2021年~):

- 二人っ子政策への転換後も出生率の回復は限定的であったため、2021年5月に三人っ子政策が導入され、同年7月には出産奨励策の一環として、子供の数に応じた罰金制度などが完全に撤廃された。

- しかし、長年の一人っ子政策による晩婚化・非婚化の進展、子育てコストの高騰、女性のキャリア志向の高まりなどを背景に、依然として出生率は低迷しており、人口減少と高齢化は中国社会の大きな課題となっている。政府は育児支援の充実や教育費負担の軽減など、様々な少子化対策を打ち出しているが、その効果は未知数である。

中国の都市の人口順位|大都市10都市の地図(2010年)

中国の都市の人口順位|大都市10都市の地図(2010年)中華人民共和国の都市化は、改革開放政策以降、世界史的にも稀に見る速度と規模で進行してきた。

都市化の進行過程:

- 改革開放以前(1978年まで)の都市化率は20%未満と低水準であった。計画経済体制下では、都市部への人口移動は厳しく制限されていた。

- 改革開放政策の開始(1978年)以降、経済特区や沿岸都市部を中心とする工業化が急速に進み、農村部から都市部への大規模な人口移動が始まった。

- 2011年には都市人口が農村人口を初めて上回り、歴史的な転換点を迎えた。

- 2023年末時点で、都市化率は約66.16%に達しており、都市人口は約9億3267万人にのぼる。

- 政府は「新型都市化」を推進し、大都市への過度な集中を避けつつ、中小都市や都市群の均衡ある発展、都市と農村の融合発展を目指している。

主要都市の発展状況:

- 北京、上海、広州、深圳といった「一線都市」は、国際的な経済・金融・科学技術の中心地として発展を遂げ、人口も1000万人を超えるメガシティとなっている。

- 成都、重慶、武漢、杭州、南京など「新一線都市」と呼ばれる都市も急速に成長し、地域経済のハブとしての役割を担っている。

- 全国には人口100万人以上の都市が100以上存在するとされる。

農民工問題:

- 都市化の過程で、農村から都市へ出稼ぎに来る「農民工」と呼ばれる大規模な移動労働者層が出現した。彼らは都市の建設現場や工場などで低賃金労働に従事し、中国経済の発展を底辺で支えてきた。

- しかし、農民工は都市戸籍を持たないため、都市部で医療、教育、社会保障などの公共サービスを十分に享受できず、不安定な生活を強いられることが多い。子供を故郷に残して出稼ぎに来る「留守児童」や、都市で生まれた子供の教育問題なども深刻である。

- 近年は、農民工の権利保護や都市戸籍制度の改革が進められているが、依然として多くの課題が残る。

都市化に伴う社会変化と課題:

- 住宅問題:都市部の住宅価格は高騰し、特に若年層や低所得者層にとって住宅確保が困難になっている。

- 生活環境の変化:交通渋滞、大気汚染、水質汚染、ゴミ問題など、都市部の生活環境は悪化している。

- 社会構造の変化:伝統的な地域コミュニティの希薄化、核家族化の進行、ライフスタイルの多様化など。

- 地域格差:都市部と農村部の経済格差、都市内部における所得格差の拡大。

- インフラ整備:急増する都市人口に対応するための交通、水道、エネルギーなどのインフラ整備が追いつかない場合がある。

中国の都市化は、経済成長の原動力であると同時に、多くの社会経済的課題を生み出している。持続可能で包摂的な都市化の実現は、中国の将来にとって極めて重要なテーマである。

中華人民共和国は公式に56の民族で構成される多民族国家であると規定している。これらの民族は「中華民族」という包括的な概念の下に一体化が図られている。

最大の民族集団は漢民族であり、総人口の約91%以上(2020年国勢調査)を占める。漢民族は歴史的に中国の政治・経済・文化の中心を担ってきた。

残りの約9%弱が55の少数民族であり、その人口は合計で約1億2500万人にのぼる。主な少数民族としては、人口順に以下の民族が挙げられる(2020年国勢調査に基づく概数):

- チワン族(約1960万人)

- ウイグル族(約1180万人)

- 回族(約1140万人)

- ミャオ族(約1100万人)

- 満洲族(約1040万人)

- イ族(約980万人)

- トゥチャ族(約960万人)

- チベット族(約700万人)

- モンゴル族(約630万人)

- 朝鮮族(約160万人)

これらの少数民族は、主に辺境地域や山岳地帯に集住しており、それぞれ独自の言語、文化、宗教、生活習慣を持っている。

民族政策:

- 中国政府は、民族区域自治制度を基本政策として採用している。これは、少数民族が集住する地域に自治区、自治州、自治県などを設置し、一定の自治権(言語・文化の保持、経済発展計画の策定など)を付与するというものである。現在、5つの自治区(内モンゴル自治区、新疆ウイグル自治区、チベット自治区、寧夏回族自治区、広西チワン族自治区)のほか、多数の自治州、自治県が存在する。

- 建前上は、各民族の平等、団結、共同繁栄を掲げ、少数民族の言語・文化の保護、経済発展支援、教育機会の提供などが行われているとされる。

民族間関係と社会問題:

中華人民共和国は、その広大な国土と多数の民族を反映し、極めて多様な言語状況を呈している。

公用語と標準語:

- 国家の公用語は中国語である。その標準形は「普通話(プートンホワ)」と呼ばれ、北京語音を標準音とし、北方方言を基礎方言とし、模範的な現代白話文の著作を文法規範とする。

- 普通話は、全国共通語として教育、放送、行政などあらゆる公的な場面で使用が推進されており、異なる方言話者間や漢民族と少数民族間のコミュニケーションを円滑にする役割を担っている。2020年時点で、全国の普通話普及率は約80%に達している。

中国語の方言:

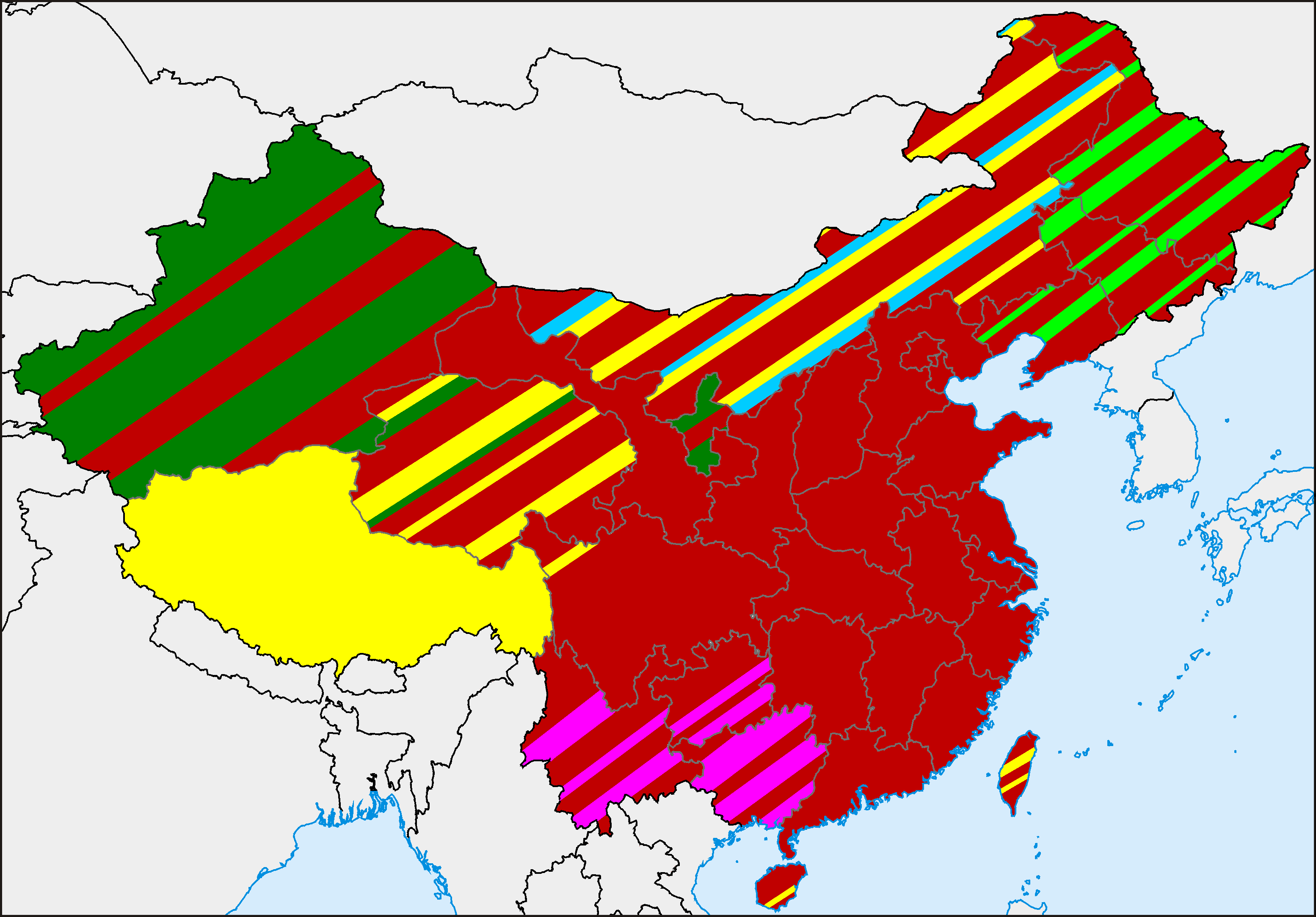

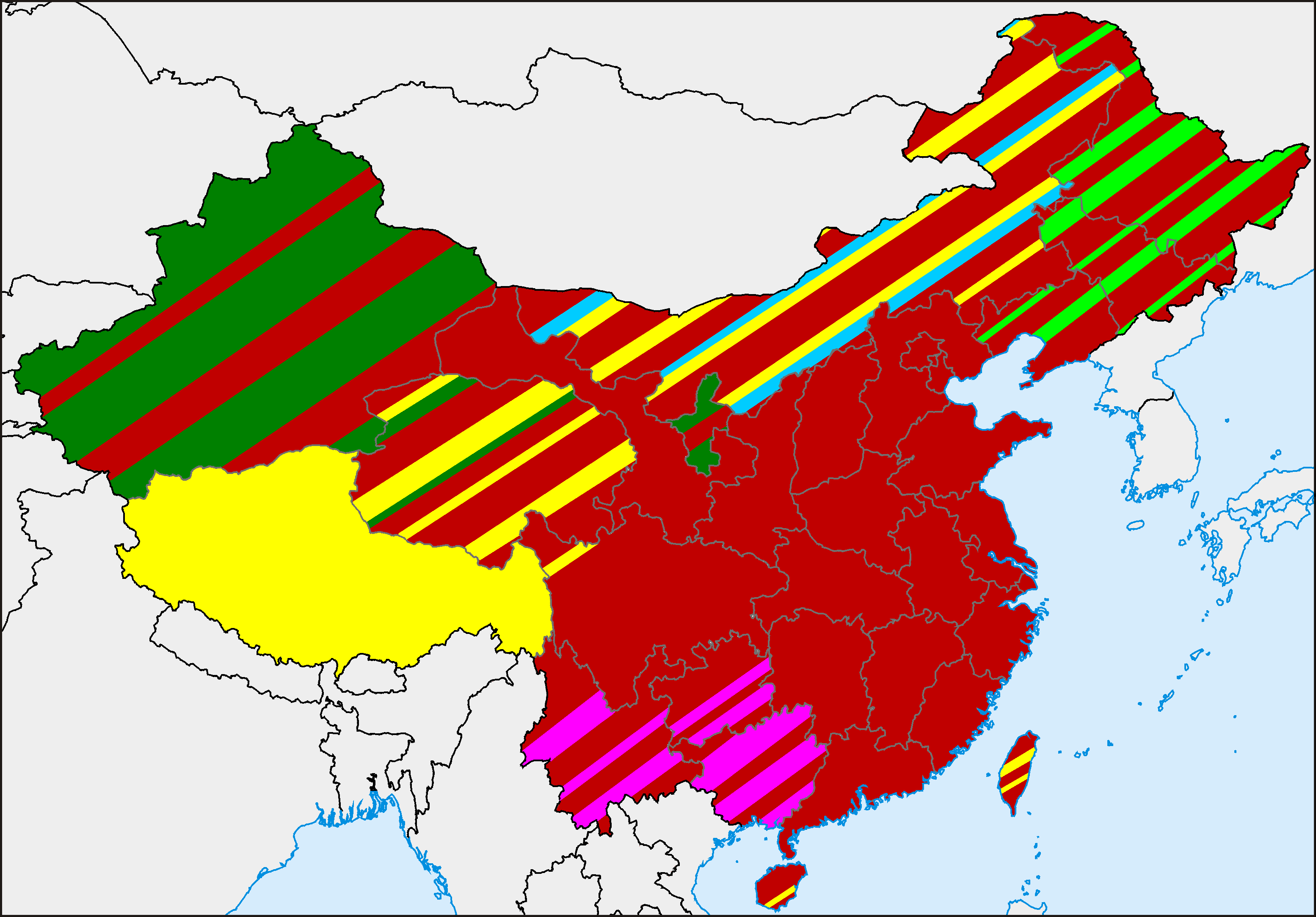

中国における宗教の地理的分布図。赤色は中国の民俗宗教(儒教、道教、中国仏教の諸派を含む)、黄色は純粋な仏教、緑色はイスラム教、ピンク色は少数民族の固有宗教、水色はモンゴル人の民俗宗教、明るい緑色は中国東北部のツングース系および満州族のシャーマニズムの影響を受けた民俗宗教や広範囲にわたる善人道を示している。

中国における宗教の地理的分布図。赤色は中国の民俗宗教(儒教、道教、中国仏教の諸派を含む)、黄色は純粋な仏教、緑色はイスラム教、ピンク色は少数民族の固有宗教、水色はモンゴル人の民俗宗教、明るい緑色は中国東北部のツングース系および満州族のシャーマニズムの影響を受けた民俗宗教や広範囲にわたる善人道を示している。 道教は中国史を通じて何度か国教とされてきた。

道教は中国史を通じて何度か国教とされてきた。中華人民共和国は、憲法で信教の自由を保障しているが、実際には中国共産党の厳格な管理下に置かれている。国家は公式には無神論の立場をとっており、宗教事務は国家宗教事務局(統一戦線工作部の傘下)が管轄する。

中国の宗教状況は複雑で、伝統的な民間信仰、制度化された主要宗教、そして政府による統制が絡み合っている。

中国の民俗宗教(伝統信仰):

- 中国で最も広範に見られる信仰形態であり、特定の教義や組織を持たず、祖先崇拝、自然崇拝、神々(天地、山川、歴史上の英雄、地域の守護神など)への信仰、そして儒教、道教、仏教の要素が融合したものである。

- 春節、清明節、端午節、中秋節などの伝統的な祝祭日は、これらの民間信仰と深く結びついている。

- 近年、政府は一部の民間信仰を「非物質文化遺産」として保護・奨励する動きも見せるが、迷信や社会秩序を乱すものと見なされれば規制の対象となる。

道教:

- 中国固有の宗教であり、老子や荘子の思想を基盤とし、神仙思想、陰陽五行思想などが融合して成立した。

- 不老長寿、現世利益、自然との調和などを重視し、道観(寺院)を中心に修行や儀礼が行われる。

- 歴史を通じて、民間信仰や養生文化に大きな影響を与えてきた。

仏教:

- 紀元前後にインドから伝来し、中国の文化や思想と融合しながら発展した。主に大乗仏教が広まり、禅宗、浄土宗、天台宗、華厳宗など多様な宗派が形成された。

- 寺院は修行の場であるとともに、地域社会の文化センターとしての役割も果たしてきた。

- チベット仏教(ラマ教)は、チベット族、モンゴル族などの間で信仰されている。

キリスト教:

- カトリック教会とプロテスタントが存在する。

- 政府公認の「中国天主教愛国会」(カトリック)と「中国基督教三自愛国運動委員会」(プロテスタント)があり、これらの団体に所属しない「家庭教会」や「地下教会」も多数存在するとされるが、非公認の活動は厳しい監視下に置かれる。

- 近年、信者数は増加傾向にあるとされるが、政府による統制や弾圧も強化されている。

イスラム教:

- 主に回族、ウイグル族、カザフ族などの少数民族の間で信仰されている。多くはスンナ派である。

- モスク(清真寺)が礼拝の中心であり、イスラム法(シャリーア)に基づく生活様式が守られている地域もある。

- 新疆ウイグル自治区では、政府によるイスラム教への厳しい統制と弾圧が国際的な問題となっている。

信教の自由の問題:

- 憲法で信教の自由は保障されているが、中国共産党は宗教を社会主義体制と両立し得ない潜在的な脅威と見なす傾向があり、宗教活動全般に対する管理と統制を強めている。

- 「宗教の中国化」政策が進められ、宗教が党の指導に従い、社会主義社会に適応することが求められている。

- 宗教指導者の任命、宗教施設の建設、宗教教育、外国との宗教交流などは政府の厳格な管理下に置かれる。

- 特に、党の統制を受け入れない宗教団体や、政治的な色彩を帯びると見なされる宗教活動は、「国家の安全」や「社会の安定」を理由に厳しく弾圧される。

統計によれば、中国の人口の大部分は特定の制度化された宗教に所属していないか、伝統的な民間信仰を実践しているとされる。一方で、キリスト教徒やイスラム教徒の数は増加傾向にあるとの報告もあるが、正確な信者数を把握することは困難である。

北京の北京大学、中国でトップランクの大学の一つ。

北京の北京大学、中国でトップランクの大学の一つ。中華人民共和国の教育制度は、急速な経済発展と社会の変化に対応するため、大きな変革と拡充を続けてきた。政府は教育を国家発展の基盤と位置づけ、教育水準の向上と人材育成に力を入れている。

教育制度の概要:

- 就学前教育(幼稚園):3歳から6歳までの幼児が対象。都市部を中心に普及しているが、農村部ではまだ十分ではない。

- 義務教育(9年間):小学校6年間と初級中学(日本の中学校に相当)3年間。法律で無償とされているが、実際には雑費などがかかる場合もある。就学率は高い。

- 高級中学(日本の高等学校に相当):3年間。義務教育ではないが、進学率は上昇している。普通高級中学と職業高級中学がある。

- 高等教育:

- 大学(本科):通常4年間(一部5年間)。卒業すると学士号が授与される。

- 専科学校:2~3年間。専門技術教育を行う。

- 大学院:修士課程(通常2~3年間)、博士課程(通常3~4年間)。

- 全国統一大学入学試験「高考」が、大学進学のための最も重要な試験となっている。競争は極めて激しい。

- 職業教育・成人教育:職業技術学校、成人学校、継続教育機関など多様な形態が存在する。

教育改革の動向:

- 素質教育の推進:知識偏重の教育から、創造性、実践能力、道徳性などを重視する「素質教育」への転換が掲げられている。

- 教育格差の是正:都市部と農村部、沿岸部と内陸部、重点校と非重点校の間の教育格差が大きな社会問題となっており、政府は教育資源の均等配分や農村部・貧困地域への支援強化に取り組んでいる。

- 高等教育の質の向上:大学の国際競争力強化を目指し、「211工程」や「985工程」、近年の「双一流」計画など、重点大学への集中的な投資が行われている。

- 職業教育の強化:産業構造の変化に対応できる技術人材の育成が重視されている。

- 教育の国際化:海外の大学との交流、留学生の受け入れ・派遣が積極的に行われている。

課題:

- 過度な受験競争:「高考」を中心とする受験競争は依然として激しく、学生や保護者に大きなプレッシャーを与えている。

- 教育内容の画一性:創造性や批判的思考力を育む教育が十分でないとの指摘がある。

- 教育費の負担:義務教育は無償とされているが、塾や参考書などの費用を含めると、家計における教育費負担は依然として重い。

- 思想・政治教育:中国共産党のイデオロギーに基づく思想・政治教育が重視されており、学問の自由や教育の中立性に対する懸念がある。

中国の教育は、国民全体の識字率向上や高等教育の大衆化といった面で大きな成果を上げてきたが、質の高い、公平で、多様なニーズに応える教育システムの構築に向けて、多くの課題に直面している。

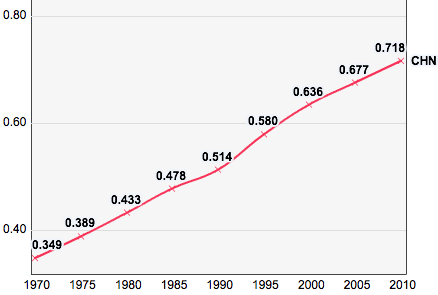

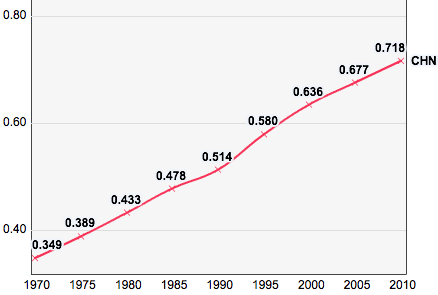

1970年から2010年までの中国の人間開発指数の上昇を示すグラフ

1970年から2010年までの中国の人間開発指数の上昇を示すグラフ中華人民共和国の保健医療制度は、建国以来、大きな変遷を遂げてきた。国民全体の健康水準は著しく向上したが、経済体制の移行や社会構造の変化に伴い、新たな課題も生じている。国家衛生健康委員会が地方の関連委員会とともに国民の健康ニーズを監督している。

建国初期~改革開放以前:

- 「予防を主とし、農村へ重点を置く」という方針の下、公衆衛生の改善と伝染病対策に力が入れられた。赤脚医生(裸足の医者)制度などにより、農村部でも基本的な医療サービスが提供された。愛国衛生運動は衛生環境改善や特定の疾病の治療・予防を目的としていた。コレラ、腸チフス、猩紅熱などの疾病はこの運動によりほぼ根絶された。

- 平均寿命の大幅な向上、乳児死亡率の劇的な低下など、顕著な成果を上げた。

改革開放以降:

- 市場経済化の進展に伴い、医療制度も市場原理が導入され、医療サービスの多くが有料化された。

- 医療技術や設備は高度化したが、医療費の高騰、都市部と農村部の医療格差の拡大、公的医療保障制度の脆弱化などが問題となった。

- 2003年のSARS(重症急性呼吸器症候群)の流行は、公衆衛生体制の課題を露呈させた。

近年の医療改革:

- 2009年以降、政府は「健康中国」戦略を掲げ、医療制度改革を本格的に推進している。

- 主な目標は、全国民をカバーする基本的な医療保障制度の確立、公立病院改革、末端の医療衛生サービス網の強化、医薬品供給システムの改善など。

- 都市住民基本医療保険、新型農村合作医療、都市職工基本医療保険といった公的医療保険制度が整備され、加入率は95%以上に達している。しかし、保障レベルや自己負担割合には依然として課題がある。

- 公立病院の公益性回復、医療費抑制、医師の待遇改善などが進められているが、道半ばである。

公衆衛生の現状と課題:

- 平均寿命は78歳を超え、乳児死亡率は1000人あたり5人と、全体的な健康指標は中進国レベルに達している。

- 一方で、生活習慣病(がん、心血管疾患、糖尿病など)の増加、高齢化に伴う医療需要の増大、新たな感染症(COVID-19など)への対応、精神衛生問題などが大きな課題となっている。

- 大気汚染、水質汚染、食品安全問題なども国民の健康を脅かす要因である。

- 都市部と農村部の医療格差は依然として大きく、質の高い医療サービスへのアクセスは都市部に集中している。

国際保健協力:

- 中国は世界保健機関(WHO)の活動に積極的に参加し、発展途上国への医療支援や、グローバルな感染症対策にも貢献している。

中国の保健医療は、国民の健康水準向上という大きな成果を上げた一方で、公平性、効率性、持続可能性の確保という点で多くの課題に直面している。医療制度改革の深化と、公衆衛生体制の強化が引き続き求められている。

天壇、天人感応の中心地であり、ユネスコ世界遺産。天と人類の相互作用を象徴する。

天壇、天人感応の中心地であり、ユネスコ世界遺産。天と人類の相互作用を象徴する。 中国庭園の月亮門。

中国庭園の月亮門。中華人民共和国の文化は、数千年にわたる豊かな歴史と広大な国土、多様な民族を背景に形成されてきた、深く多層的なものである。伝統文化が現代社会においても強い影響力を持ち続ける一方で、急速な経済発展とグローバル化の中で、新たな大衆文化や芸術表現も生まれている。

本節では、中国の伝統文化、文学、芸術、食文化、そして現代の映画や大衆文化、スポーツなど、多様な文化現象と社会的価値観を紹介する。

鳳凰県、明清様式の多くの建築遺跡が残る古い町。

鳳凰県、明清様式の多くの建築遺跡が残る古い町。中国の伝統文化は、数千年の歴史を通じて育まれ、国民の価値観、生活様式、芸術表現の基盤となっている。

儒教思想:

- 孔子を始祖とする儒教は、仁、義、礼、智、信といった徳目を重視し、家族道徳、社会秩序、国家統治の理念として、2000年以上にわたり中国社会に絶大な影響を与えてきた。

- 孝(親孝行)、長幼の序、忠(君主や国家への忠誠)などの概念は、伝統的な人間関係や社会規範の核心を成してきた。

- 科挙制度を通じて、儒教的教養を持つ知識人が官僚として国家を運営する体制が長く続いた。

- 現代中国においても、道徳教育や社会秩序の維持といった観点から、儒教の再評価が進められている側面がある。

中国の伝統的な祝祭日:

- 春節(旧正月):最も重要な伝統的祝祭日で、家族が集まり、新年を祝う。大晦日には年越し料理(年夜飯)を食べ、爆竹を鳴らし(近年は都市部で制限)、圧歳銭(お年玉)を渡す習慣がある。

- 元宵節(旧暦1月15日):春節の終わりを告げる祭りで、灯籠を飾り、元宵(団子)を食べる。

- 清明節(4月5日頃):祖先の墓参りをし、墓を清掃する日。

- 端午節(旧暦5月5日):屈原の故事にちなみ、ちまきを食べ、ドラゴンボートレースが行われる。

- 七夕節(旧暦7月7日):牽牛と織女の伝説にちなむ祭りで、恋愛や良縁を願う。

- 中秋節(旧暦8月15日):月を愛でる祭りで、家族が集まり月餅を食べる。

- これらの祝祭日は、家族の絆を確認し、伝統文化を次世代に伝える重要な機会となっている。

書道:

- 漢字を筆と墨で美しく書く芸術であり、単なる文字表記を超えた精神性の表現として重視されてきた。

- 王羲之、顔真卿など歴史上多くの名筆家を輩出し、多様な書体(篆書、隷書、楷書、行書、草書)が発展した。

- 書は絵画とともに「書画同源」とされ、知識人の必須の教養とされてきた。

京劇:

- 北京を中心に発展した中国の代表的な伝統演劇。歌、台詞、立ち回り、アクロバット、美しい衣装や隈取(くまどり)と呼ばれる独特の化粧などが特徴。

- 歴史物語や民間伝説を題材とした演目が多く、中国の伝統文化や価値観を反映している。

これらの伝統文化は、中国人のアイデンティティ形成に深く関わっており、現代社会においてもその影響力は大きい。一方で、近代化やグローバル化の中で、伝統文化の継承や変容も課題となっている。

西遊記の物語は京劇でよく見られるテーマである。

西遊記の物語は京劇でよく見られるテーマである。中国文学は、数千年にわたる豊かな歴史を持ち、多様なジャンルと膨大な作品群を生み出してきた。その流れは、古典文学から現代文学に至るまで、社会の変化や思想の潮流を反映しながら展開してきた。

古典文学:

- 先秦文学:詩経(中国最古の詩集)、楚辞、諸子百家の著作(論語、老子、荘子、孟子、韓非子など)が代表的。これらの作品は、後の中国文学と思想の源流となった。

- 漢代文学:賦(長大な叙事詩)、楽府(民間歌謡)、司馬遷の『史記』(紀伝体の歴史書)などが重要。

- 魏晋南北朝文学:建安文学、陶淵明の詩、世説新語などが知られる。個人の感情や内面を表現する傾向が強まった。

- 唐代文学:詩が黄金時代を迎え、李白、杜甫、白居易など多くの偉大な詩人が登場した。古文復興運動も起こり、散文も発展した。

- 宋代文学:詞(歌謡に合わせて作られた詩)、蘇軾、陸游などの詩人、欧陽脩、王安石などの散文家が活躍。朱子学の影響も文学に及んだ。

- 元代文学:雑劇(元曲)と呼ばれる戯曲が隆盛し、関漢卿の『竇娥冤』などが代表作。口語に近い言葉で書かれた。

- 明清文学:白話小説が大きく発展し、「四大奇書」(『三国志演義』、『水滸伝』、『西遊記』、『金瓶梅』)や『紅楼夢』といった長編小説の傑作が生まれた。聊斎志異のような短編小説集も人気を博した。

現代文学(20世紀以降):

中華人民共和国の芸術は、数千年にわたる豊かな伝統と、時代ごとの社会・文化の変動を反映した多様な表現形式を持つ。絵画、書道、音楽、工芸、建築など、各分野で独自の発展を遂げ、世界的に高い評価を得ている作品も多い。

中国の音楽は、古代の宮廷音楽や祭祀音楽に始まり、民間音楽、伝統楽器による器楽、戯曲音楽、そして現代のポピュラー音楽に至るまで、非常に多様なジャンルと様式を持つ。

伝統音楽:

- 古琴音楽:数千年の歴史を持つ撥弦楽器「古琴」による独奏音楽。精神性の高い芸術として文人に愛好された。

- 雅楽:古代から宮廷や祭祀で演奏された儀式音楽。

- 民族楽器:二胡、琵琶、古筝、笛子、笙、揚琴など、多種多様な伝統楽器が存在し、それぞれ独奏曲や合奏曲がある。

- 民間音楽・民謡:各地域や民族に伝わる歌や器楽曲。労働歌、恋歌、祭りの音楽など、生活に密着したものが多く、地方色が豊か。

戯曲音楽:

- 京劇、崑曲、越劇、粤劇など、各地方で発展した伝統演劇の伴奏音楽や歌唱。それぞれ独自の旋律や様式を持つ。

現代ポピュラー音楽(C-POP):

- 20世紀初頭の上海でジャズなどの影響を受けて始まった。

- 改革開放以降、香港や台湾のポピュラー音楽(マンドポップ、カントポップ)の影響を受けながら発展。

- 近年では、ロック、ヒップホップ、R&B、アイドルポップなど、多様なジャンルが若者を中心に人気を集めている。

- インターネットや音楽配信サービスの普及により、インディーズ音楽も活発化している。

中国の音楽は、伝統と現代、国内と国外の要素が融合し、常に新しい表現を生み出し続けている。

中国の美術は、新石器時代の土器や玉器に始まり、青銅器、絵画、書道、彫刻、陶磁器、漆器など、多岐にわたる分野で高度な発展を遂げてきた。

絵画:

- 戦国時代の帛画(絹に描かれた絵)に始まり、漢代の壁画、魏晋南北朝時代の人物画、唐代の山水画・花鳥画の確立、宋代の精緻な院体画と文人画の興隆、元・明・清代の多様な流派の展開など、長い歴史を持つ。

- 山水画、花鳥画、人物画が主要なジャンル。墨の濃淡や線の表現を重視し、詩書画一体の芸術として発展した。

- 代表的な画家に、顧愷之、呉道玄、李唐、馬遠、夏珪、倪瓚、董其昌、石濤、斉白石などがいる。

書道:

- 漢字を芸術的に表現するもので、中国文化において極めて重要な位置を占める。実用的な文字表記を超え、精神性や人格の表現として重視されてきた。

- 篆書、隷書、楷書、行書、草書など多様な書体があり、それぞれ独自の美意識を持つ。

- 王羲之、顔真卿、欧陽詢、褚遂良、蘇軾、黄庭堅、米芾などが歴史的な名筆家として知られる。

彫刻:

- 殷周時代の青銅器の鋳造技術、秦代の兵馬俑、漢代の画像石や俑、南北朝時代から唐代にかけての仏教彫刻(石窟寺院の石仏、金銅仏など)が代表的。

- 石、木、土、青銅、玉など多様な素材が用いられた。

陶磁器:

- 新石器時代の彩陶や黒陶に始まり、殷周の原始青磁、漢の鉛釉陶、唐の唐三彩、宋の青磁・白磁・天目、元の青花(染付)、明清の五彩・粉彩など、各時代に特色ある陶磁器が生産された。

- 景徳鎮は中国最大の陶磁器の生産地として知られる。

工芸:

- 玉器、青銅器、漆器、金銀器、染織、刺繍、木工、竹細工など、多様な分野で高度な技術と精緻な意匠が発展した。

現代においても、伝統美術の継承と発展、そして西洋美術や現代アートの影響を受けた新しい表現が追求されている。

紫禁城、北京の古典的な中国建築様式を示す。

紫禁城、北京の古典的な中国建築様式を示す。中国の伝統建築は、数千年の歴史の中で独自の様式と特徴を発展させてきた。木造軸組構造を基本とし、左右対称の配置、中庭(四合院など)の活用、風水思想の反映、屋根の形状や装飾などが特徴的である。

建築様式と特徴:

- 木造軸組構造:柱と梁で構造を支え、壁は間仕切りとしての役割が強い。これにより、内部空間の柔軟な設計が可能となる。

- 斗栱(ときょう):柱の上部にあって軒を支える複雑な組物。構造的な役割と装飾的な役割を兼ね備える。

- 屋根:寄棟造、入母屋造、切妻造など多様な形式があり、反りを持たせた曲線的な屋根や、瑠璃瓦などの色鮮やかな瓦が特徴。屋根の装飾(鴟尾、鬼瓦、走獣など)も豊かである。

- 左右対称配置:主要な建物は中心軸上に配置され、左右対称の構成を基本とする。これは宇宙観や社会秩序を反映したものとされる。

- 中庭(四合院など):建物を中庭を囲むように配置する形式。プライバシーを確保し、自然との調和を図る。

- 色彩:宮殿や寺院などでは、赤、黄、青、緑などの鮮やかな色彩が用いられる。特に黄色は皇帝の色とされた。

主要な建築物:

- 紫禁城(故宮)(北京):明・清代の皇宮。現存する世界最大の木造宮殿建築群であり、中国伝統建築の粋を集めた壮大な建造物。

- 万里の長城:異民族の侵入を防ぐために建設された長大な防御壁。秦の始皇帝の時代に本格的に連結・修築され、明代に現在の姿に近い形になった。

- 天壇(北京):明・清代の皇帝が天を祀った祭祀施設。祈年殿の円錐形の屋根は象徴的。

- 頤和園(北京):清代の離宮。広大な庭園と人工湖、多様な建築物からなる。

- 蘇州の古典園林:江南地方の私家庭園の総称。自然の景観を巧みに取り入れ、詩情豊かな空間を創造している。

- 莫高窟(敦煌):仏教石窟寺院。多数の石窟と壁画、仏像が残る。

- 福建土楼:福建省南西部の客家(ハッカ)などの人々が築いた、土壁の集合住宅。円形や方形の独特な形状を持つ。

現代建築の動向:

- 改革開放以降、急速な都市化と経済発展に伴い、現代的な高層ビルや大規模な公共建築物が次々と建設されている。

- 海外の著名な建築家による設計も多く、斬新なデザインの建築物も増えている。

- 一方で、伝統建築の保存と再生、現代建築と伝統様式の融合なども試みられている。

中国の建築は、その歴史を通じて、自然観、宇宙観、社会秩序、美意識などを反映し、独自の文化的景観を形成してきた。

中国の食文化は、数千年にわたる歴史と広大な国土、多様な民族、豊かな食材を背景に、世界でも有数の多様性と深みを持つ。地域ごとに特色ある料理が発展し、調理法や味付けも極めて多彩である。

中国四大料理と地域別の食文化:

一般的に「中国四大料理」として、以下の4つが挙げられることが多い。

- 山東料理(魯菜):北京を含む華北地方の代表的な料理。宮廷料理の流れを汲み、比較的あっさりとした味付けで、ネギやニンニクを多用する。北京ダックなどが有名。

- 四川料理(川菜):四川省を中心とする西南地方の料理。唐辛子や花椒(ホアジャオ)を多用した、麻辣(マーラー、痺れるような辛さ)が特徴。麻婆豆腐、回鍋肉、担担麺など。

- 広東料理(粤菜):広東省を中心とする華南地方の料理。新鮮な食材の持ち味を生かした薄味で、海鮮料理や点心が豊富。フカヒレスープ、飲茶など。

- 江蘇料理(蘇菜):長江下流域の江蘇省を中心とする料理。淮揚料理、蘇錫料理、徐海料理、南京料理などからなる。素材の味を生かし、煮込みや蒸し物が多く、繊細な味付けと美しい盛り付けが特徴。清炖蟹粉獅子頭(肉団子の澄ましスープ煮)、松鼠鳜魚(ケツギョの丸揚げ甘酢あんかけ)など。

この四大料理以外にも、浙江料理(浙菜)、安徽料理(徽菜)、福建料理(閩菜)、湖南料理(湘菜)などを加えて「八大料理(菜系)」とすることもある。さらに、各省や民族ごとに独自の料理文化が発展している。

代表的な料理と食材:

- 主食:米(南方)、小麦粉製品(麺類、饅頭、餃子など。北方)。

- 肉類:豚肉、鶏肉、アヒル肉、羊肉などがよく使われる。

- 魚介類:淡水魚、海水魚、エビ、カニ、貝類など豊富。

- 野菜・豆類:多種多様な野菜が使われる。豆腐や豆豉(トウチ)などの大豆製品も重要。

- 調味料:醤油、酢、豆板醤、甜麺醤、オイスターソース、ごま油、各種香辛料(八角、桂皮、花椒、唐辛子など)。

調理法:

- 炒(チャオ、炒める)、爆(バオ、強火でさっと炒める)、焼(シャオ、煮込む・炒り煮する)、炸(ジャー、揚げる)、蒸(ヂョン、蒸す)、烤(カオ、炙り焼く)、煮(ジュウ、煮る)、燉(ドゥン、とろ火で煮込む)など、非常に多様な調理法がある。

食事作法:

- 円卓を囲み、大皿料理を取り分けて食べるのが一般的。

- 箸を使い、料理によっては匙(レンゲ)も用いる。

- 主食はご飯か麺類で、料理と同時に、あるいは料理の後に食べることが多い。

- お茶を飲む習慣が広く普及している。

中国の食文化は、単に栄養を摂取するだけでなく、家族や友人とのコミュニケーション、季節の移り変わり、地域の伝統などを反映した、豊かな文化でもある。

中国の映画産業と大衆文化は、20世紀初頭の揺籃期から、政治的変動や社会変革の影響を受けつつ、近年では急速な経済成長とグローバル化の中で大きな変貌を遂げている。

中国映画産業の発展:

- 1905年に初の中国映画とされる『定軍山』が製作された。

- 1920年代~1930年代:上海を中心に映画産業が発展し、「中国映画の黄金時代」を迎えた。社会問題を扱った作品や、武侠映画、恋愛映画などが製作された。

- 中華人民共和国成立後(1949年~):映画はプロパガンダの手段として重視され、社会主義リアリズムに基づく作品が多く作られた。文化大革命期には映画製作は停滞した。

- 改革開放以降(1978年~):映画製作が再び活発化し、張芸謀(チャン・イーモウ)、陳凱歌(チェン・カイコー)などの「第五世代」監督が登場し、国際的な評価を得た。その後、「第六世代」監督や、より商業的な作品も増えていった。

- 21世紀以降:中国映画市場は急速に拡大し、アメリカに次ぐ世界第2位の市場規模となっている。国産映画の製作本数も増加し、興行収入でハリウッド映画を上回る作品も現れている。SF大作、歴史大作、コメディ、アニメーションなど多様なジャンルの映画が製作されている。

- 一方で、政府による検閲は依然として厳しく、表現の自由には制約がある。

主要な映画祭:

- 国内:上海国際映画祭、北京国際映画祭、中国金鶏百花映画祭などが主要な映画祭として開催されている。

- 国際:中国映画は、カンヌ国際映画祭、ヴェネツィア国際映画祭、ベルリン国際映画祭など、世界の主要な映画祭でも注目を集めている。

大衆文化現象と社会的影響:

- テレビドラマ:連続テレビドラマは国民的な娯楽であり、歴史ドラマ、現代ドラマ、恋愛ドラマなど多様なジャンルが人気。

- 音楽:C-POP(チャイニーズ・ポップ)は若者を中心に広く聴かれている。アイドルグループや、ヒップホップ、ロックなども人気がある。

- インターネット文化:ショート動画(TikTok/抖音など)、ライブストリーミング、オンラインゲーム、電子商取引などが日常生活に深く浸透し、新たな文化現象や消費行動を生み出している。

- 韓流:韓国のドラマ、映画、音楽(K-POP)は中国でも人気が高いが、政治的関係の変化により影響を受けることもある。

- アニメ・漫画:日本のアニメや漫画は依然として人気が高いが、中国国産のアニメ(国漫)や漫画も発展してきている。

- ファッション・美容:若者を中心に、流行に敏感な層が増えており、国内ブランドやインフルエンサーの影響力も大きい。

大衆文化は、社会の価値観やライフスタイルを反映し、またそれに影響を与える力を持っている。中国の大衆文化は、急速な経済成長と社会の変化の中で、伝統と現代、国内と国外の要素が混じり合いながら、ダイナミックに変化し続けている。

中国で人気の伝統的スポーツ、ドラゴンボートレース

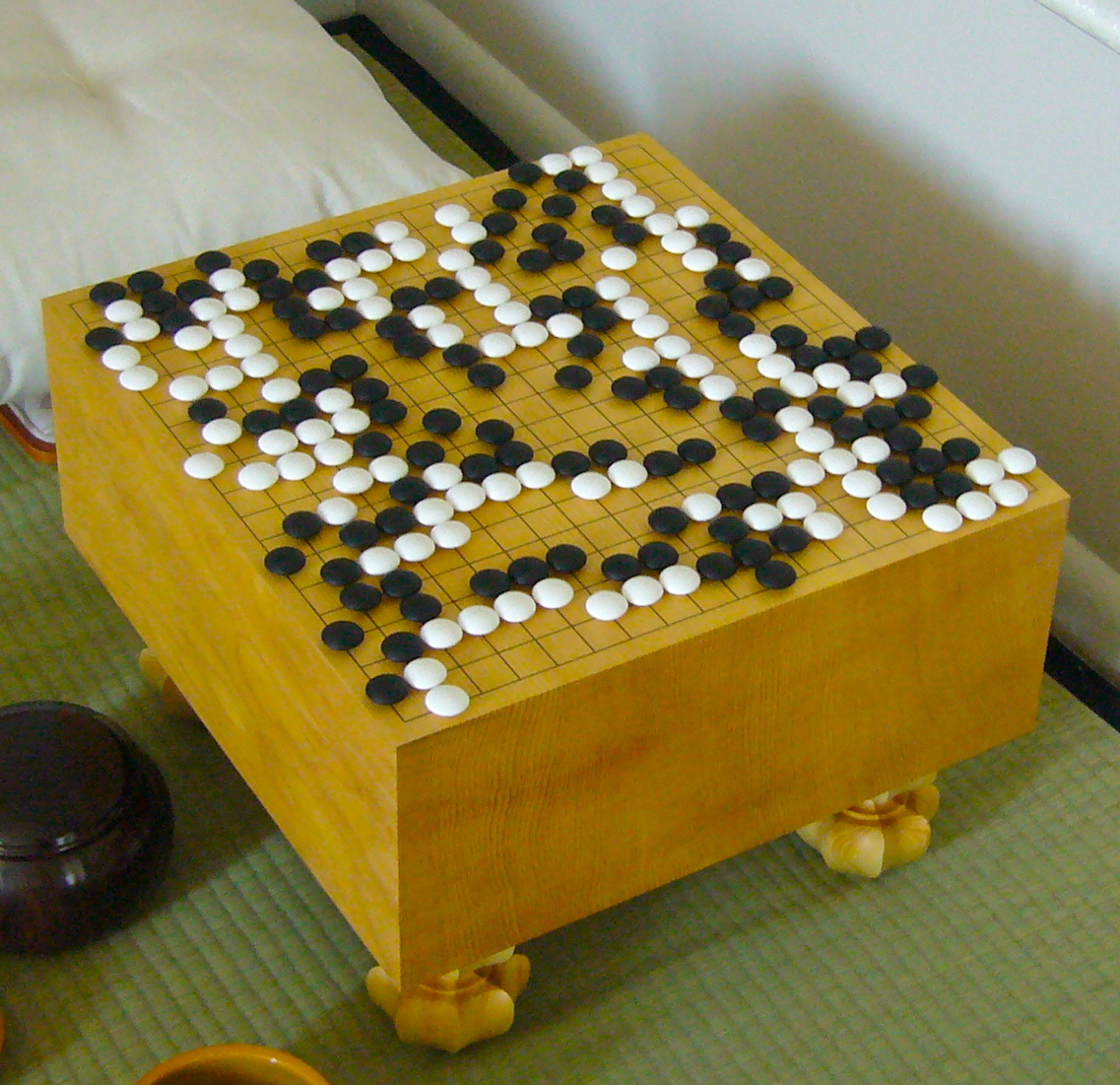

中国で人気の伝統的スポーツ、ドラゴンボートレース 囲碁は2人で行う抽象戦略ボードゲームで、相手より多くの領土を囲むことを目的とし、2500年以上前に中国で発明された。

囲碁は2人で行う抽象戦略ボードゲームで、相手より多くの領土を囲むことを目的とし、2500年以上前に中国で発明された。中国におけるスポーツは、古代から続く伝統的な武術や競技と、近代以降に導入された西洋起源のスポーツが共存し、国民の健康増進、娯楽、そして国威発揚の手段として重要な役割を担っている。

伝統スポーツ:

- 中国武術(カンフー、ウーシュー):数多くの流派が存在し、健康法、護身術、精神修養として広く実践されている。太極拳、少林拳などが有名。

- ドラゴンボート(龍舟):端午節に行われる伝統的なボートレース。チームワークと力強さが求められる。

- 獅子舞(舞獅):祭りや祝賀行事で演じられる、獅子の頭と胴体を模した衣装を着て行う踊り。

- 蹴鞠(シュウキク):古代の球技で、サッカーの原型の一つとされる。

- 囲碁(圍棋):2人で行う陣取りゲーム。高度な戦略性と思考力が要求される。

- 象棋(シャンチー):中国将棋。

人気のある現代スポーツ:

- バスケットボール:NBAの影響もあり、若者を中心に非常に人気が高い。国内プロリーグ(CBA)も盛ん。

- サッカー:国内プロリーグ(中国スーパーリーグ)があり、関心は高いが、代表チームの国際的な成績は伸び悩んでいる。近年、大規模な投資が行われている。

- 卓球:国技とも言われ、オリンピックや世界選手権で常にトップレベルの成績を収めている。国民的な人気スポーツ。

- バドミントン:卓球と並び、国際大会で強豪国として知られる。

- 体操競技、飛込競技、競泳、ウエイトリフティング:オリンピックで多くのメダルを獲得している得意種目。

- eスポーツ:近年急速に市場が拡大し、若者を中心に人気を集めている。プロリーグや国際大会も開催されている。

オリンピックなど国際大会への参加及び開催状況:

- 中国は1932年に初めてオリンピックに参加したが、本格的な参加は中華人民共和国成立後の1952年ヘルシンキオリンピックからである。

- 2008年には北京夏季オリンピックを成功裏に開催し、金メダル獲得数で初めて世界1位となった。

- 2022年には北京冬季オリンピックを開催し、北京は夏冬両季のオリンピックを開催した史上初の都市となった。

- アジア競技大会も、1990年(北京)、2010年(広州)、2022年(杭州)と複数回開催している。

- パラリンピックにおいても、中国は常にメダル獲得数で上位を占める強豪国である。

政府はスポーツを国民の健康増進だけでなく、国威発揚や外交手段としても重視しており、「体育強国」の建設を目標に掲げている。一方で、過度な勝利至上主義や、一部競技におけるドーピング問題なども指摘されることがある。

|---|