1. 生涯初期と教育

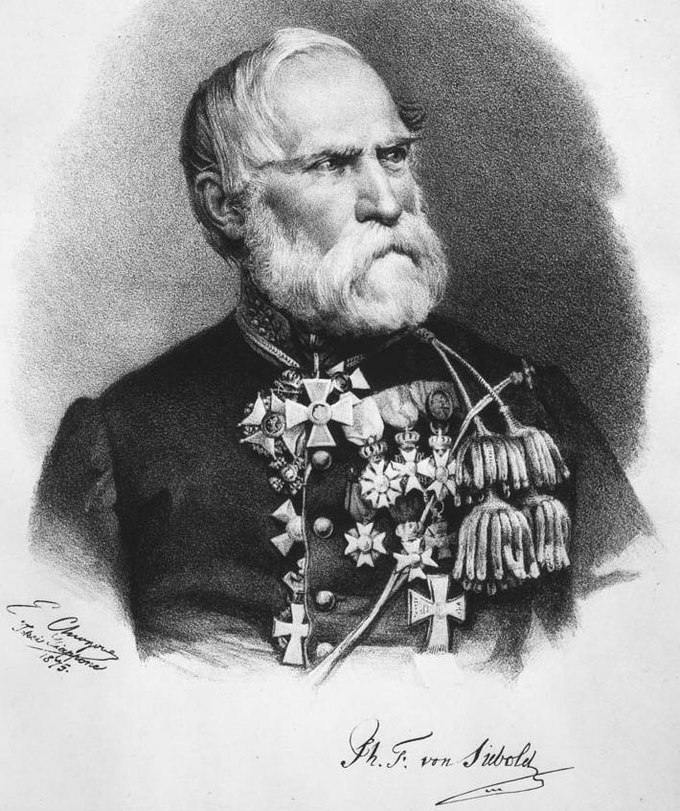

フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトは、神聖ローマ帝国の司教領ヴュルツブルク(現在のドイツ連邦共和国バイエルン州)に生まれた。シーボルト家は祖父のカール・カスパール・シーボルト以来、ヴュルツブルク大学で医学を教える医師や教授を多数輩出する医学界の名門であった。父はヴュルツブルク大学医学部産婦人科教授のヨハン・ゲオルク・クリストフ・フォン・シーボルトである。彼の姓に冠された「フォン (von)」は貴族階級を意味し、シーボルト家はフィリップが20歳になった1816年にバイエルン王国の貴族階級に登録された。

フィリップは1歳1か月の時に父を亡くし、その後はハイディングスフェルトに住む母方の叔父に育てられた。母マリア・アポロニア・ヨゼファとの間には2男1女がいたが、長兄と長姉は幼くして亡くなり、フィリップだけが成人した。9歳で母とハイディングスフェルトに移住し、1810年にヴュルツブルクの高校に入学するまでここで育った。12歳からは、地元の司祭となった叔父から個人授業を受け、教会のラテン語学校にも通った。

1815年、ヴュルツブルク大学の哲学科に入学したが、家系や親類の意向に従い医学の道に進むことになる。大学在学中は、生理学者、比較解剖学者として著名だった解剖学教授のイグナーツ・デリンガーの家に寄寓した。デリンガーは医学だけでなく自然科学全般に深い関心を持ち、自宅には多くの学者が集まり議論を交わしていたため、シーボルトは医学、動物学、植物学、地理学など、多岐にわたる学問に触れる機会を得た。特にデリンガーは、医学を単なる思弁ではなく、臨床での正確な観察、記述、比較を重視する経験主義の自然科学として捉えることを重視しており、シーボルトは彼から多大な影響を受けた。植物学者のクリスティアン・ゴットフリート・ダニエル・ネース・フォン・エーゼンベック教授との出会いも、シーボルトが植物学に目覚めるきっかけとなった。また、彼は有名な博物学者で探検家であったアレクサンダー・フォン・フンボルトの著書を愛読し、それが彼を遠い異国への旅へと誘うきっかけとなったとされる。

シーボルトは大学在学中、自分が名門の出身であるという高い誇りと自尊心を持っていた。また、メナニア団という同郷会に属し議長に選ばれ、乗馬を奨励する一方で、当時は常識だった決闘を33回も行い、顔に傷跡を残した。

1820年に医学博士号(M.D.)を取得し、国家試験に合格した後、ハイディングスフェルトで開業した。しかし、町医者として生涯を終えることを望まず、東洋学研究を志すことになる。1822年にはゼンケンベルク自然科学研究学所通信会員、王立レオポルド・カロリン自然研究者アカデミー会員、ヴェタラウ全博物学会正会員に任命され、フランクフルトに新設される博物館用のタイプ標本の収集を依頼されるなど、学術的な評価をすでに得ていた。同年7月にはオランダ領東インド陸軍病院の外科少佐となる。

2. 東アジアへの赴任と日本への初渡航

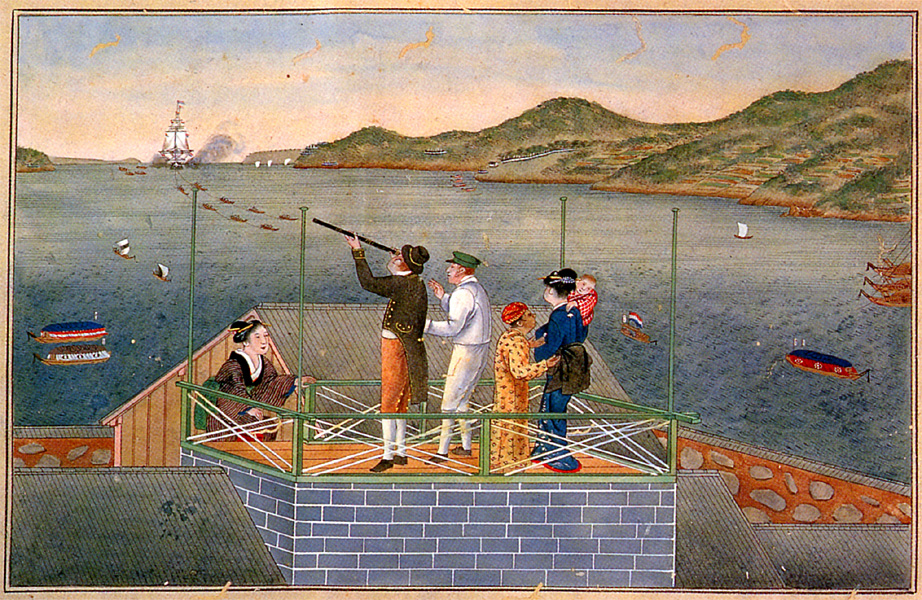

シーボルトは、オランダ領東インド陸軍病院の外科少佐としてバタヴィアへ赴任し、その後、日本の長崎・出島にオランダ商館医・科学者として派遣されることになった。

2.1. オランダ領東インドでの活動

家族の知り合いからオランダに招かれたシーボルトは、オランダ植民地への渡航を可能にする軍医の職に応募した。1822年6月19日にオランダ軍に入隊し、軍艦「アドリアーナ」の船医として、ロッテルダムからオランダ領東インド(現在のインドネシアジャカルタ)のバタヴィアへ向かうことになった。

バタヴィアへの長い航海の途中、シーボルトはオランダ語の知識を実践で磨き、またマレー語も急速に習得した。この航海中に彼は海洋動物の収集も開始した。1823年2月18日、バタヴィアに到着したシーボルトは、砲兵隊の軍医に配属された。しかし、病気回復のため数週間、オランダ領東インド総督ゴダート・ファン・デル・カペレン男爵の邸宅で療養することになった。その学識によって、彼は総督だけでなく、ブイテンゾルグ(現在のボゴール)の植物園長カスパー・ゲオルク・カール・ラインワルトにも深い感銘を与えた。彼らはシーボルトの中に、かつて日本の出島に駐在した医師で、『日本植物誌』の著者であるエンゲルベルト・ケンペルやカール・ツンベルクの後継者としての資質を見出した。シーボルトはすぐにバタヴィア学術協会の会員に選出された。

2.2. 出島への赴任と役割

バタヴィア到着からわずか数ヶ月後の1823年6月28日、シーボルトは長崎の小さな人工島である出島に駐在する医師兼科学者として配属され、1823年8月11日に到着した。日本への波乱に満ちた航海の途中、東シナ海での台風により、あわや溺死するところだったという。

鎖国時代の日本において、出島にはごく少数のオランダ人職員しか居住が許されていなかったため、医師と科学者の役職は兼務する必要があった。出島は17世紀以来、オランダ東インド会社(VOC)の所有であったが、1798年に同社が破産した後も、政治的配慮からオランダ政府によって貿易拠点として運営されており、日本側にも大きな恩恵をもたらしていた。

ヨーロッパから植物学の訓練を受けた医師を日本に派遣する伝統は古くからあった。1690年から1692年まで日本に滞在したドイツ人医師・植物学者であるケンペルが、この医師と植物学者を兼ねる伝統を確立した。1775年に日本に到着したスウェーデン人植物学者で医師のツンベルクも、その伝統を受け継いでいた。

日本に到着したシーボルトは、本来ドイツ人であるにもかかわらず、オランダ人であると偽って入国した。彼の話すオランダ語が、日本人通辞にとって不正確に聞こえた際、「自分はオランダ山地出身の高地オランダ人なので訛りがある」「山オランダ人」であると偽ってその場を切り抜けたという逸話がある。これは、国土のほとんどが干拓地で山地が存在しないオランダの地理を知らない日本人には通用する言い訳であった。

3. 日本における主要活動(第一次滞在)

日本滞在期間中(第一次滞在)にシーボルトは、西洋医学の導入と教育、日本の動植物相および民族誌学研究、そして個人的な家族関係の構築など、多岐にわたる重要な活動を行った。

3.1. 西洋医学の導入と教育

日本に滞在中、シーボルトは日本人学者たちから西洋科学の驚異を示すよう招かれ、彼らを通じて日本の文化や習慣について多くを学んだ。有力な地元役人の病気を治療したことで、シーボルトは貿易拠点を出る許可を得た。彼はこの機会を利用して、貿易拠点の周辺地域で日本人患者を治療した。シーボルトは、日本で初めて種痘と病理解剖学を導入した人物とされている。

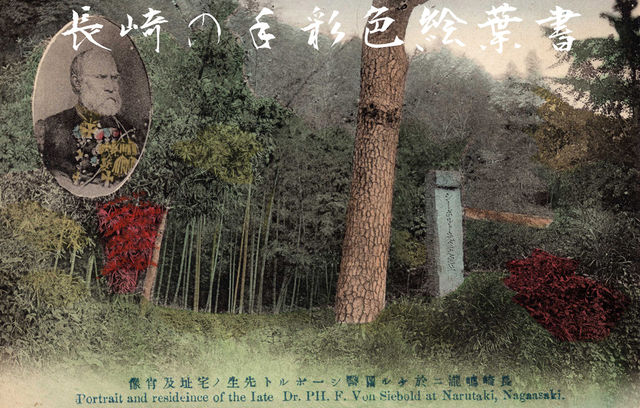

1824年、シーボルトは長崎に医学校である「鳴滝塾」を設立した。この塾は、約50人の蘭学を学ぶ学生たちの集いの場へと発展した。彼らはシーボルトの植物学や博物学の研究を助けた。明治維新までの間、オランダ語はこれらの学術的な交流における共通語となった。

シーボルトは患者から診察料を品物で受け取ったため、その日常品や工芸品が後に歴史的な価値を持つようになる。これらの品々は、彼の膨大な民族誌学的コレクションの基礎となり、日用品、浮世絵、道具、日本人が使用する手作りの品々で構成されていた。

3.2. 日本の動植物および民族誌学研究

シーボルトの主な関心は、日本の動物相と植物相の研究にあった。彼はできる限りの資料を収集した。彼は自宅裏に小さな植物園を設けて(出島は小さな島で場所が限られていたため)、1400種以上の日本固有の植物を収集した。特別に建てられた温室では、日本の植物をオランダの気候に適応させるため栽培した。川原慶賀のような地元の日本人画家たちは、これらの植物の絵を描き、植物学的な図版だけでなく、日本の日常生活の様子も描き、彼の民族誌コレクションを補完した。彼は珍しい動物を追跡し、標本を収集するために日本の猟師を雇った。

多くの標本は、彼の日本人協力者である伊藤圭介、水谷蒐月、大河内常進、そして将軍家の侍医であった桂川甫賢らの協力を得て収集された。また、シーボルトの助手であり、後に後任となったハインリヒ・ビュルゲルも、シーボルトの日本での研究を引き継ぐ上で不可欠な存在であった。

シーボルトは、ギボウシ(Hosta)やアジサイ Otaksaといった、今日ではおなじみの園芸植物をヨーロッパに初めて紹介した。日本には知られることなく、彼は茶の木の発芽可能な種子をバタヴィアのブイテンゾルグに密輸することにも成功した。この行為一つで、当時のオランダ植民地であったジャワ島における茶の栽培が始まった。それまで日本は茶の木の取引を厳重に管理していたが、1833年にはジャワ島で50万本もの茶の木が栽培されていたという。

また、彼はイタドリ(Reynoutria japonica、シノニム: Fallopia japonica)を日本からヨーロッパに導入したが、この植物はヨーロッパと北アメリカで非常に侵略的な外来種となってしまった。これらは全て、シーボルトが収集した一株の雌株に由来するとされる。

出島滞在中、シーボルトは、未知の数の植物標本をライデン、ヘント、ブリュッセル、アントウェルペンに3回に分けて送付した。ライデンへの送付品には、ヨーロッパに送られた最初のオオサンショウウオ(Andrias japonicus)の標本が含まれていた。

1825年、オランダ領東インド政府は、シーボルトに2人の助手を派遣した。薬剤師兼鉱物学者であるハインリヒ・ビュルゲル(後にシーボルトの後任となる)と、画家のカール・フーベルト・デ・ヴィルヌーヴである。彼らは、民族誌学から植物学、園芸学に至るまで、シーボボルトの活動にとって有用であった。デ・ヴィルヌーヴは川原慶賀に西洋絵画の技法を教えた。

報告によると、シーボルトは扱いにくい人物であり、傲慢であると感じていたオランダの上官たちと常に衝突していたという。この衝突の脅威は、1827年7月に彼がバタヴィアへ召還される原因となった。しかし、彼をバタヴィアへ連れ戻すために派遣された船「コルネリス・ハウツマン号」は、1828年9月18日に長崎湾で台風に遭い座礁した。同じ嵐は出島にも大きな被害をもたらし、シーボルトの植物園も破壊された。修理されたコルネリス・ハウツマン号は再び航行可能になり、シーボルトの救出された植物コレクション89箱を積んでバタヴィアへと出発したが、シーボルト自身は出島に留まった。

3.3. 日本における家族

日本滞在中、シーボルトは日本人女性の楠本滝(楠本ソノギ)と「夫婦同様に生活」した。1827年、滝は娘の楠本(お)イネを出産した。シーボルトは妻を「オタクサ」(「お滝さん」に由来すると思われる)と呼び、あるアジサイに彼女の名をとってHydrangea otaksaと命名した。楠本イネは、後に西洋医学の訓練を受けた最初の日本人女性として知られるようになり、高い評価を受ける医師として活躍し、1882年には皇后の典医を務めた。彼女は1903年に宮中で亡くなっている。

3.4. 江戸参府と情報収集

1826年、シーボルトは第162回目となるオランダ商館長(カピタン)の江戸参府に随行した。この長旅の間、彼は多くの植物や動物を収集した。また、日本の地理、植生、気候、天文などを調査することに没頭した。1826年には将軍徳川家斉に謁見した。江戸においても学者らと交友し、将軍御典医桂川甫賢、蘭学者宇田川榕庵、元薩摩藩主島津重豪、中津藩主奥平昌高、蝦夷地探検家最上徳内、天文方高橋景保らと交友した。この年、彼はそれまでに収集した博物標本6箱をライデン博物館へ送った。

最上徳内からは北方の地図を贈られた。また、高橋景保にはクルーゼンシュテルンによる最新の世界地図を与える見返りとして、日本の詳細な地図(伊能忠敬作)を受け取った。

3.5. シーボルト事件と追放

1828年、シーボルトが帰国する際、先に荷物を積んで出発した船が難破し、積荷の多くが海中に流出、一部は日本の浜に流れ着いた。その積荷の中に、江戸で高橋景保から入手した、幕府禁制の日本地図があることが発覚した。日本政府はシーボルトを国家反逆罪およびロシアのスパイ容疑で告発した。

日本政府はシーボルトを自宅軟禁とし、1829年10月22日に彼を日本から追放した。当初の予定では帰国3年後に再来日する予定だった。彼は日本人協力者たちが自身の研究を引き継ぐことに満足し、数千に及ぶ動物や植物の膨大なコレクション、書籍、地図を携えて、軍艦「ジャワ」でかつての滞在地バタヴィアへと旅立った。ブイテンゾルグの植物園には、シーボルトが持ち帰った2,000種の生きた植物コレクションが収容されることになった。彼は1830年7月7日にオランダに到着した。彼の日本とバタヴィアでの滞在期間は8年間に及んだ。

4. ヨーロッパへの帰国と主要著作の刊行

日本から追放されたシーボルトはヨーロッパに戻り、収集した膨大な資料を基に学術活動に専念し、数々の主要著作を刊行した。

4.1. ヨーロッパでの定住と学術活動

フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトは1830年にオランダに到着したが、ちょうどその頃、ブリュッセルで政治的な混乱が勃発し、やがてベルギー独立革命へとつながった。彼はアントウェルペンに保管されていた民族誌学コレクションと、ブリュッセルにあった植物標本を急いで回収し、ヨハン・バプティスト・フィッシャーの助けを得てライデンへと持ち帰った。しかし、ヘント大学に送られていた生きた植物の植物コレクションは残してきた。この珍しい異国の植物コレクションのその後の拡大は、ヘントの園芸における名声を高めることになった。ヘント大学は謝意として、1841年にシーボルトの元のコレクションから得た全ての植物の標本を彼に贈呈した。

シーボルトはコレクションの大部分を携えてライデンに定住した。「フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト・コレクション」は、多くのタイプ標本を含み、日本から持ち帰られた最も初期の植物コレクションであった。現在に至るまで、これはシーボルトが成し遂げた研究の深さを示す証拠として、継続的な研究の対象となっている。このコレクションは、約12,000点の標本を含み、そのうち約2,300種を彼が記述することができた。このコレクション全体は、オランダ政府によって高額で買い取られた。シーボルトはまた、オランダ国王ウィレム2世から多額の年金を与えられ、「日本問題に関する国王顧問」に任命された。1842年には、国王によってナイト爵に叙せられた。

「シーボルト・コレクション」は1831年に一般公開された。彼は1837年に自宅に博物館を設立した。この小さな私設博物館は、やがてライデンの国立民族学博物館へと発展した。シーボルトの日本での後任であったハインリヒ・ビュルゲルは、さらに3回にわたって日本で収集した植物標本をシーボボルトに送った。この植物コレクションは、ライデンのオランダ国立植物標本館の日本のコレクションの基礎となり、シーボルトが収集した動物学標本は、後にナチュラリス生物多様性センターとなったライデンの国立自然史博物館に保管された。これら両機関は2010年にナチュラリス生物多様性センターに統合され、シーボルトがライデンに持ち帰った全ての自然史コレクションを現在も管理している。

1845年、シーボルトはヘレーネ・フォン・ガーゲルン(1820年-1877年)と結婚し、3人の息子と2人の娘をもうけた。

4.2. 主要著作

ライデン滞在中、シーボルトは1832年に『日本』(Nippon. Archiv zur Beschreibung von Japan und dessen Neben- und Schutzländern: Jezo mit den Südlichen Kurilen, Krafto, Koorai und den Liukiu-Inseln)の第一部を執筆した。これは日本に関する豊富なイラストを伴う民族誌的および地理学的著作である。この「日本」は全7巻で構成され、最後の巻は彼の死後の1882年に出版された。彼の息子たちは1887年に編集された廉価版を再版した。この著作の中で、間宮海峡を「マミヤ・ノ・セト」と表記し、その名を世界に知らしめた。

『Bibliotheca Japonicaラテン語』は1833年から1841年にかけて出版された。この著作は、ヨハン・ヨーゼフ・ホフマンと、シーボルトと共にバタヴィアから旅してきたジャワ島出身の中国系クオ・チェンチャンとの共著であった。この本には日本の文学の調査と、中国語、日本語、朝鮮語の辞書が含まれていた。日本の宗教や習慣に関するシーボルトの記述は、初期近代ヨーロッパにおける仏教や神道の概念形成に顕著な影響を与え、彼は日本の仏教が一種の一神教であると示唆した。

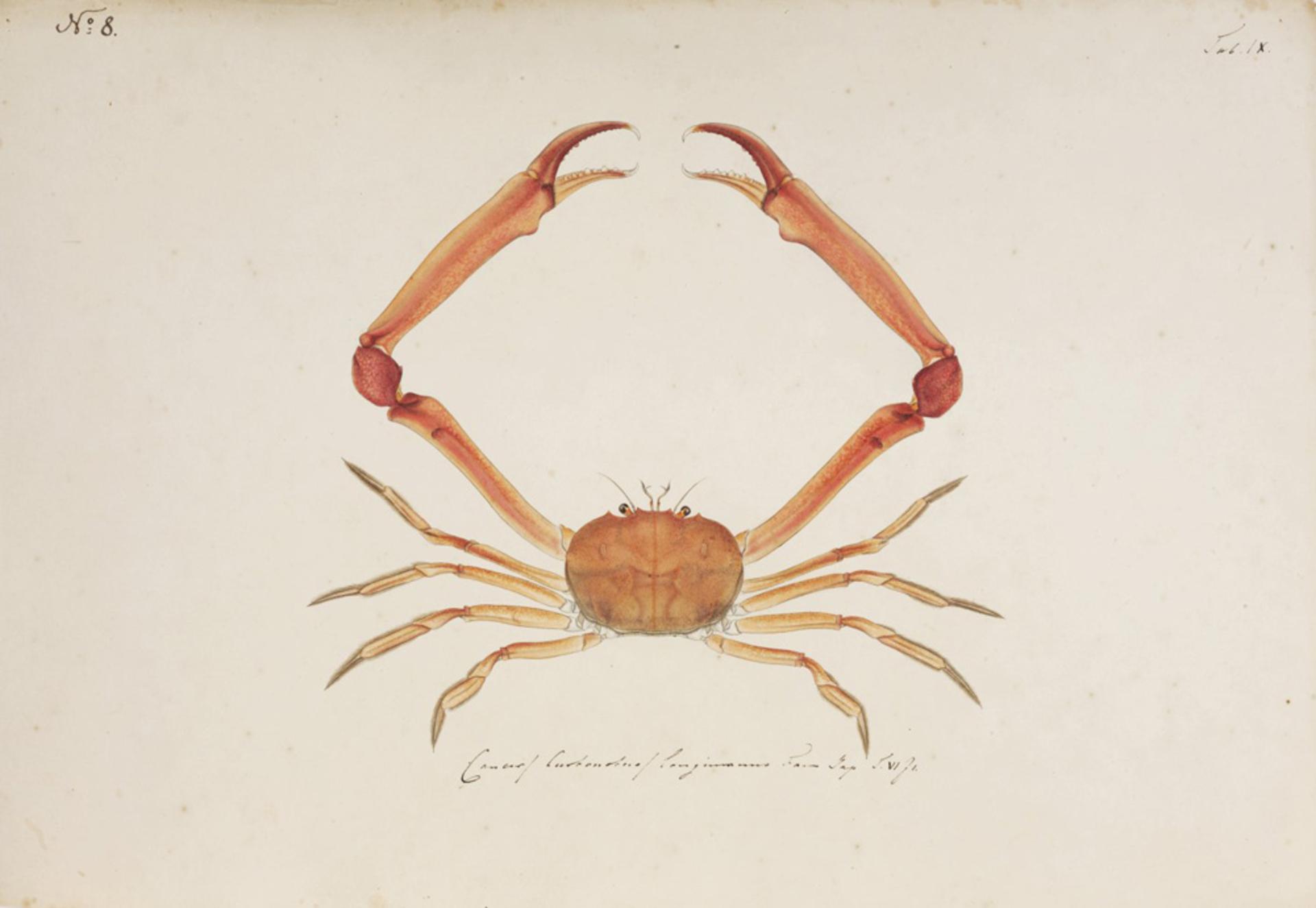

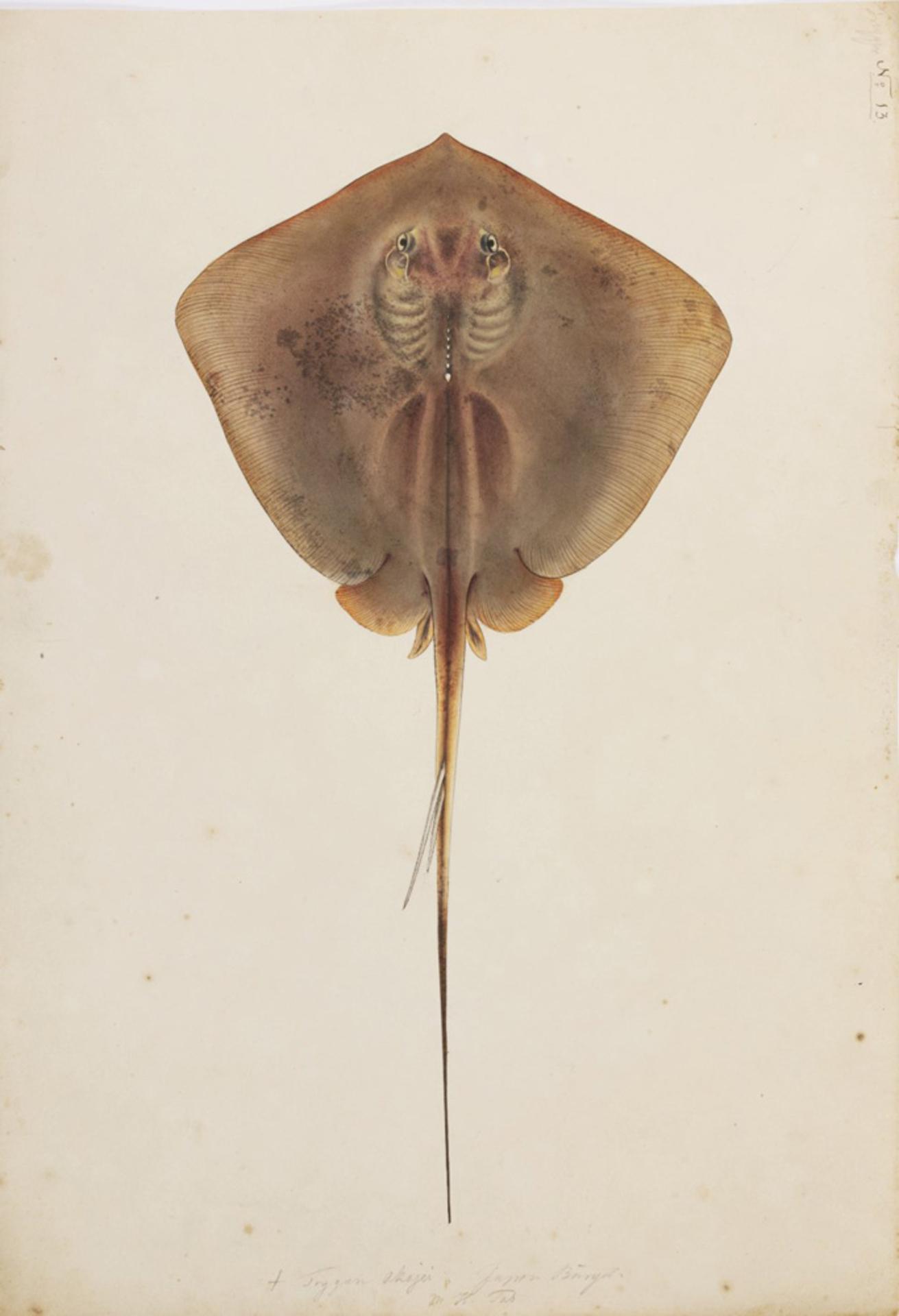

動物学者のコンラート・ヤコブ・テミンク(1777年-1858年)、ヘルマン・シュレーゲル(1804年-1884年)、ヴィルヘルム・デ・ハーン(1801年-1855年)が、シーボルトが収集した日本の動物コレクションを科学的に記述・記録した。1833年から1850年にかけて出版された一連のモノグラフ『日本動物誌』(Fauna Japonicaラテン語)は、主にシーボルトのコレクションに基づいており、日本の動物相を非ヨーロッパの動物相として最も詳細に記述した「驚くべき偉業」となった。この『日本動物誌』の大部分は、出島におけるシーボルトの後任であったハインリヒ・ビュルゲルのコレクションにも基づいている。

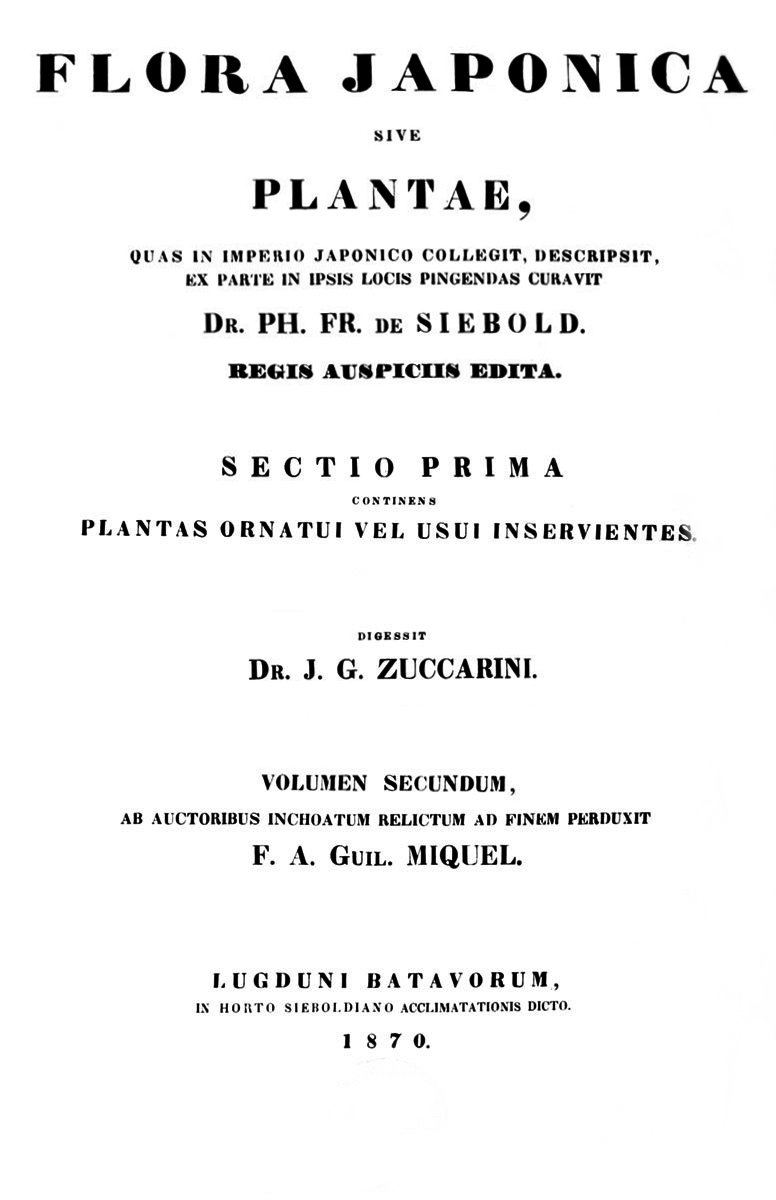

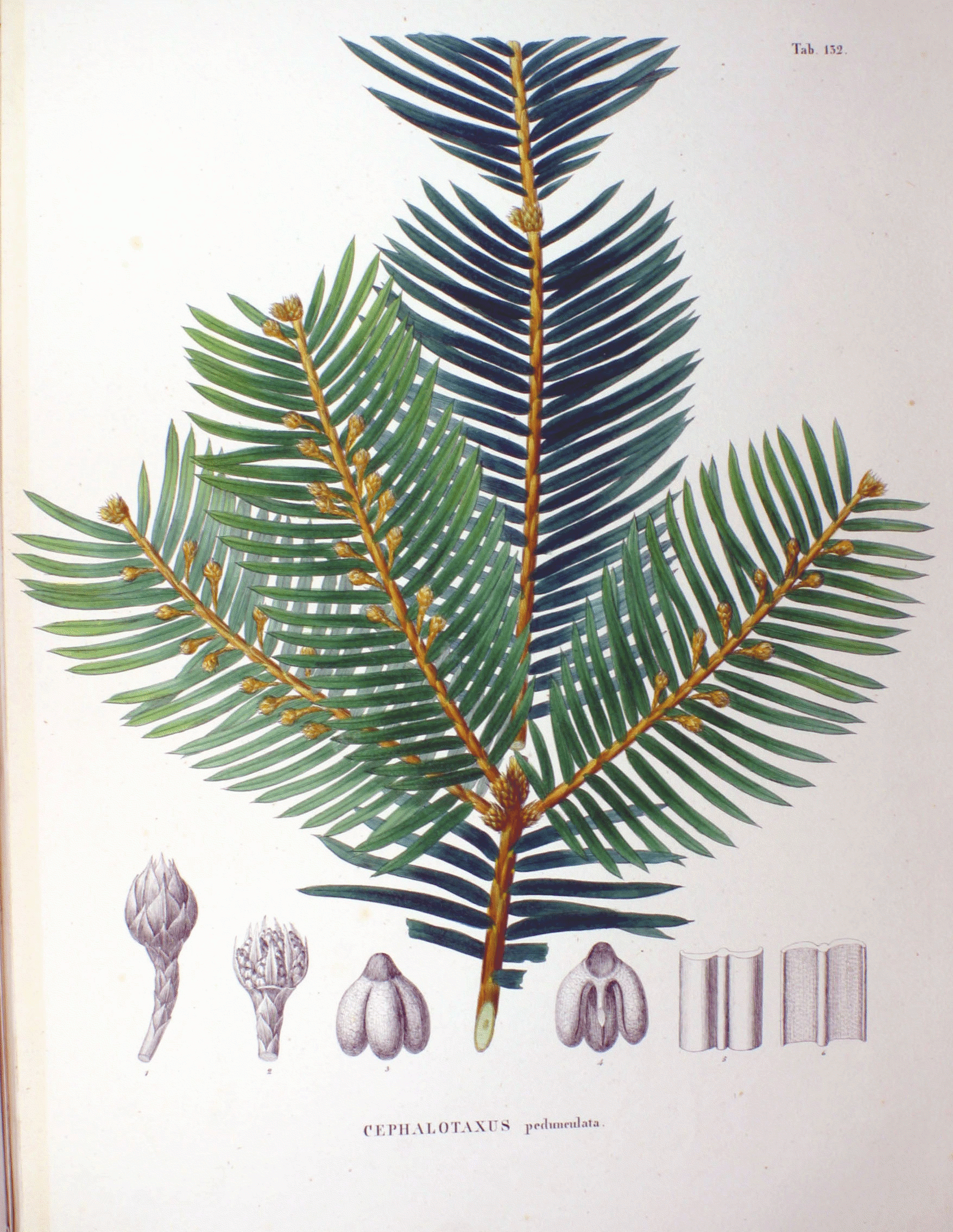

シーボルトはドイツの植物学者ヨーゼフ・ゲアハルト・ツッカリーニ(1797年-1848年)と共同で『日本植物誌』(Flora Japonicaラテン語)を執筆した。この著作は1835年に初版が出版されたが、シーボルトの死後、ライデン国立植物標本館の館長F.A.W. ミケル(1811年-1871年)によって1870年に完成した。この著作により、シーボルトの学術的評価は日本からヨーロッパへと広まった。

ライデン・ホルタス・ボタニクスから、シーボルトが持ち帰った多くの植物がヨーロッパに広がり、そこからさらに他の国々へと伝わった。ギボウシやアジサイ、アザレア、日本のフキやカツラ、そしてカラマツなどが世界中の庭園に広がるようになった。

5. 日本再訪と晩年

日本の開国後、シーボルトは再び日本を訪れ、その後の晩年は苦難に満ちたものとなった。

5.1. 日本再訪と顧問活動

ヨーロッパ帰国後、シーボルトは自身の日本に関する知識を活かそうと試みた。ボッパルトに住んでいた1852年からは、プロイセン駐在ロシア大使ブドバーグ=ベーンハウゼン男爵などのロシア外交官と書簡を交わし、その結果、ロシア政府に日本との貿易関係を開く方法を助言するため、サンクトペテルブルクへ赴くよう招かれた。彼はまだオランダ政府に雇われていたにもかかわらず、この旅についてオランダ政府には帰国するまで伝えなかった。

アメリカ海軍のマシュー・C・ペリー提督は、1854年の日本遠征に先立ち、シーボルトに助言を求めた。シーボルトは特にタウンゼント・ハリスに対し、日本でキリスト教を広める方法について助言を与え、日本人がキリスト教を「嫌悪している」と述べた。

1858年、日本政府はシーボルトに対する追放令を解除した。彼は1859年にオランダ貿易会社(Nederlandsche Handel-Maatschappij)の長崎駐在顧問として再来日した。しかし、彼の助言は価値がないと見なされたため、2年後に貿易会社との関係は解消された。この長崎滞在中、彼は日本人使用人の一人との間に子供をもうけた。

1861年、シーボルトは日本政府の顧問としての任命を組織し、その職務で江戸へ赴いた。そこで彼は外国代表者と日本政府の間で仲介役を務めようと試みた。しかし、彼は日本へ行く前にオランダ当局から政治への一切の干渉を慎むよう特別に注意を受けていたため、在日オランダ総領事J.K.デ・ウィットはシーボルトの解任を命じられた。シーボルトはバタヴィアへの帰還を命じられ、そこからヨーロッパへと戻った。

5.2. 日本での第二次活動と帰国

シーボルトは、日本滞在中も精力的に活動を続けた。プロイセン遠征隊が長崎に寄港すると、彼は息子アレクサンダー・フォン・シーボルトに日本の地図を持たせて、ロシア海軍極東遠征隊司令官リハチョフを訪問させた。その後、シーボルト自身もプロイセン使節や司令官、全権公使らと会見し、司令官リハチョフとは密に連絡を取り合った。その他、フランス公使やオランダ植民大臣らの要請に応じて、日本の情勢に関する情報を提供した。

並行して博物収集や自然観察なども続行し、風俗習慣や政治など日本関連のあらゆる記述を残した。江戸や横浜にも滞在したが、幕府より江戸退去を命じられ、幕府外交顧問・学術教授の職も解任された。また、オールコックイギリス公使を通じて、息子アレクサンダーをイギリス公使館の職員に就職させた。1862年5月、シーボルトは多数の収集品とともに長崎から帰国した。

5.3. 晩年と逝去

帰国後、シーボルトはオランダ政府に対し、日本における総領事としての任用を求めたが拒否された。オランダ政府は、彼への多額の貸付金による負債を理由に、年金の支払いを除いてシーボルトとの一切の関係を断絶した。

シーボルトは日本への再度の航海を企画し続けた。ロシア政府からの雇用を得ることに失敗した後、彼は1865年にパリへ赴き、フランス政府に日本への別の遠征資金提供を依頼したが、これも失敗に終わった。

彼は1866年10月18日、ミュンヘンで風邪をこじらせ、敗血症を併発して死去した。享年70歳。彼の墓は石造りの仏塔の形で、旧ミュンヘン南墓地(Alter Münchner Südfriedhof)にある。

6. 遺産と影響

シーボルトは、日本の動植物相、地理、文化、そして西洋医学の普及において、計り知れない学術的・文化的な遺産を後世に残した。

6.1. 学術的遺産

シーボルトは、植物学、動物学、日本学といった多岐にわたる学問分野に大きな影響を与えた。彼が日本で収集した膨大な標本と著作は、当時の西洋においてほとんど知られていなかった日本の生物や文化に関する重要な研究資料となり、多くの模式標本となった。これらの標本の多くは、ライデンの国立自然史博物館(現在のナチュラリス生物多様性センター)に保管され、現在も継続的な研究の対象となっている。シーボルトは、イタドリなどの一部の植物をヨーロッパに導入したが、これらが後に侵略的外来種となる問題も生じた。

シーボルトの活動は、西洋における日本学の発展に大きく寄与した。彼の死後、息子のハインリヒ・フォン・シーボルトは父の研究の一部を引き継ぎ、エドワード・S・モースと共に日本の近代考古学の創始者の一人として認識されている。

6.2. 文化への影響と評価

シーボルトは、日本と西洋間の文化交流および相互理解の促進に大きく貢献した。彼は日本の文化、習慣、言語について詳細な記録を残し、それをヨーロッパに紹介した。また、日本における西洋医学の普及と発展に尽力し、鳴滝塾を通じて多くの日本人医師を育成したことは、日本の医療史に大きな足跡を残した。

日本では「シーボルトさん」として広く知られ、教科書にもその名が記載されているほど、その功績は高く評価されている。しかし、園芸家が彼の名にちなんだ植物を鑑賞する以外では、ヨーロッパではあまり知られていない。

6.3. 記念施設と収集品の保存

シーボルトの業績を記念する施設は、日本とヨーロッパの各地に存在する。

- 日本博物館シーボルトハウス**: オランダのライデンにあり、シーボルトがかつて住んでいた家を改装し、ライデンのシーボルトコレクションの主要な展示を行っている。

- ナチュラリス生物多様性センター**: オランダのライデンにある国立自然史博物館で、シーボルトが日本での最初の滞在中(1823年-1829年)に収集した動物学および植物学の標本を収蔵している。これには、哺乳類200点、鳥類900点、魚類750点、爬虫類170点、無脊椎動物5,000点以上、植物2,000種、植物標本12,000点が含まれる。

- 国立民族学博物館 (オランダ)**: オランダのライデンにあり、シーボルトが日本での最初の滞在中に収集した大規模な民族誌コレクションを収蔵している。

- ミュンヘン州立民族学博物館**: ドイツのミュンヘンにあり、シーボルトが日本への2度目の航海(1859年-1862年)で収集したコレクションと、ミュンヘンに民族学博物館を設立するよう国王ルートヴィヒ1世に促すシーボルトからの書簡が収蔵されている。

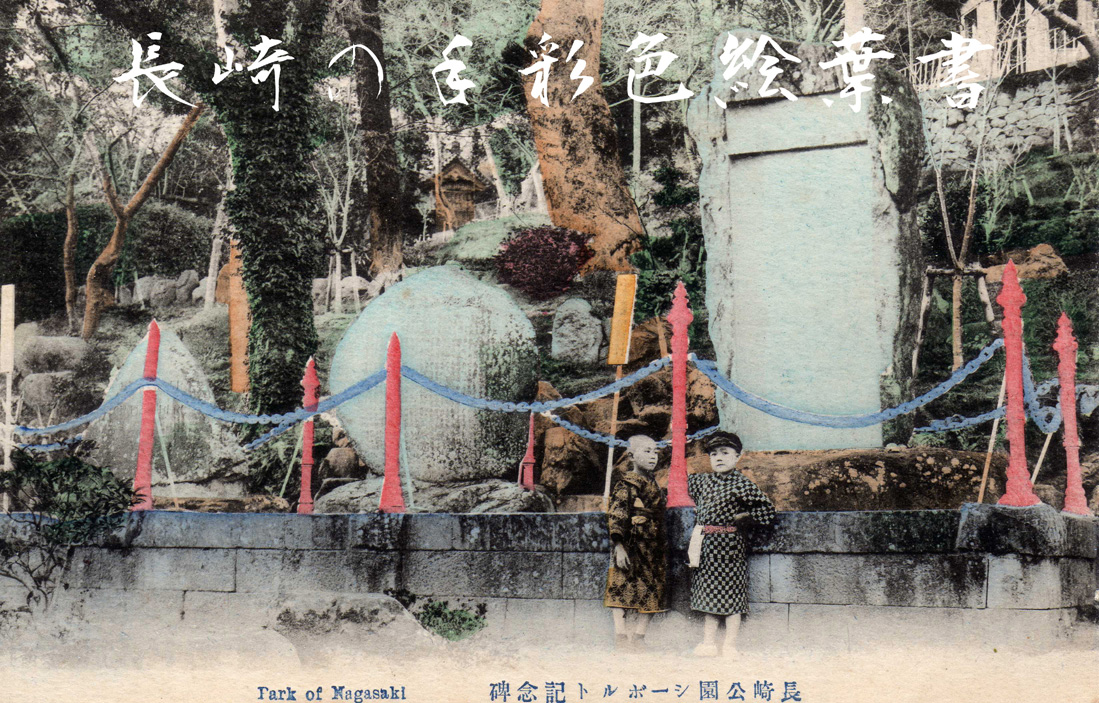

- シーボルト記念館**: 日本の長崎市にある。シーボルトの旧宅跡に隣接する敷地に建てられており、日本で非日本人を記念する最初の博物館である。

- シーボルト博物館**: ドイツのヴュルツブルクに存在する。

- シーボルト博物館**: ドイツのシュリュヒテルンにあるブランデンシュタイン城内にある。

シーボルトのコレクションは、ミュンヘンとライデンの民族誌博物館の基礎を築いた。彼のヨーロッパ人妻との間に生まれた息子の一人であるアレクサンダー・フォン・シーボルトは、シーボルトの死後ヴュルツブルクに残された多くの資料をロンドンの大英博物館に寄贈した。ロシア科学アカデミーは、『日本植物誌』の彩色版600枚を購入した。

ライデンにあるホルタス・ボタニクスには、シーボルトが日本から送った植物を植えた「フォン・シーボルト記念庭園」が最近造営された。この庭園は、シーボルトの生涯にまで遡る樹齢150年のケヤキの木の下に配置されている。多くの日本人訪問者がこの庭園を訪れ、シーボルトに敬意を表している。ミュンヘンには彼の名にちなんだ通りや、植物園での多数の言及がある。長崎市にはシーボルト宅跡から新大工町商店街を結ぶ「シーボルト通り」が存在する。

6.4. 家系と子孫

シーボルトの家系は、日本とドイツにわたる広範な子孫を持つ。

- 長女**: 楠本イネ(1827年5月31日 - 1903年8月26日)。日本人女性楠本滝との間に生まれた娘で、日本初の西洋医学を修めた女性医師となる。

- 長男**: アレクサンダー・フォン・シーボルト(1846年8月16日 - 1911年1月23日)。ヨーロッパ人妻ヘレーネ・フォン・ガーゲルンとの長男で、シーボルトの再来日時に同行した。1859年(安政6年)以来日本に滞在し、イギリス公使館の通弁官(通訳)を務めた。1867年(慶応3年)には徳川昭武らのフランス派遣(パリ万国博覧会のため)に帯同した。陸奥宗光や井上馨などの明治維新の功労者とも交流が深く、後年は外務卿井上馨の特別秘書となった。彼が伊達宗城に宛てた書簡からは、明治政府の偽札防止のための「小印紙」注文に関わったことが示されている。日本語訳された著書に『シーボルト最後の日本旅行』(斎藤信訳、平凡社東洋文庫)がある。日本語は宇和島藩士から学んだとされ、楠本高子の手記によれば、高子の夫である三瀬諸淵も彼に日本語を教えていた。

- 次男**: ハインリヒ・フォン・シーボルト(別名:小シーボルト)(1852年7月21日 - 1908年8月11日)。1869年(17歳)に兄アレクサンダーの再来日に従って日本に赴き、日本滞在中に岩本はなと結婚し、1男1女をもうけた。オーストリア=ハンガリー帝国大使館の通訳官・外交官業務の傍ら、考古学調査を行い『考古説略』を発表し、「考古学」という言葉を日本で初めて使用した人物としても知られる。ハインリッヒの没後100年にあたる2008年には、各地で記念企画が行われた。

- 次女**: ヘレーネ(1848年 - 1927年)。マクシミリアン・フォン・ウルム・ツ・エルバッハ男爵夫人。

- 三女**: マティルデ(1850年 - 1906年)。グスタフ・フォン・ブランデンシュタイン夫人。彼女の息子アレクサンダーは、飛行船で有名なツェッペリン伯爵の一人娘ヘレーネと結婚し、その子孫はフォン・ブランデンシュタイン=ツェッペリンを家名としている。

- 三男**: マクシミリアン・フォン・シーボルト(1854年 - 1887年)。オランダ領インド駐留下士官。

現在のシーボルトの直系子孫としては、楠本イネの子孫である楠本家、堀内家、次男ハインリッヒの家系である関口家、井上家が日本に、またドイツには次女マティルデの子孫であるブランデンシュタイン=ツェッペリン家が残っている。2023年に迎えたシーボルト来日200周年にあたる長崎市での記念式典には、子孫を代表して、関口忠相(ハインリッヒの子孫、日本シーボルト協会)、コンスタンティン・ブランデンシュタイン・ツェッペリン(マティルデの子孫、ドイツ・シーボルト協会)、楠本貞夫(楠本イネの子孫)が招かれた。

- 孫**: 山脇たか(楠本高子)(1852年2月26日 - 1938年7月18日)。楠本イネの娘で、一時は自ら医師を志したが、医師に嫁いだ。彼女の手記が公開されている。

- 玄孫**(小シーボルトの曾孫):関口忠志(シーボルト研究者、日本シーボルト協会設立者)。

- 玄孫**(シーボルト次女マティルデの子孫):コンスタンティン・ブランデンシュタイン・ツェッペリン(シーボルト研究者、ドイツ・シーボルト協会会長)。

- 来孫**:関口忠相(しぃぼるとぷろだくしょん社長、日本シーボルト協会)。

- 来孫**:(楠本イネの子孫)楠本貞夫(歯科医師)他、井上家、堀内家。

- 昆孫**:堀内和一朗(医師、ファウストボール日本代表、メンサ会員)。

傍系親族には、医学者のアダム・エリアス・フォン・ジーボルト(1775年 - 1828年、シーボルトの父の弟)、アダムの息子で産科医のエドゥアルト・カスパル・フォン・ジーボルト(1801年 - 1861年)と動物学者のカール・テオドール・エルンスト・フォン・ジーボルト(1804年 - 1885年)の兄弟(従弟)、そしてエドゥアルト・カスパルの娘アガーテ・フォン・ジーボルト(1835年 - 1909年)がいる。アガーテは作曲家ヨハネス・ブラームスの婚約者だったことで知られる。

7. 大衆文化におけるシーボルト

シーボルトは、日本の歴史と文化に深く関わった人物として、様々な大衆文化作品の中で描かれ、扱われてきた。

- 小説**

- アルフォンス・ドーデ『盲目の皇帝』:短編集『月曜物語』第二部に収録。若い小説家だったドーデと年老いたシーボルトの交友を描く。

- 吉村昭『ふぉん・しいほるとの娘』(新潮文庫)

- 吉村昭『長英逃亡』(新潮文庫)

- 漫画**

- みなもと太郎『風雲児たち』

- 真船一雄『スーパードクターK』

- 増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和 第11巻197幕

- 飴あられ『陽炎 稲妻 水の月』

- テレビドラマ**

- 土曜時代劇『桂ちづる診察日録』(NHK、2010年) - 俳優:エリック・ボシック

- 舞台**

- 「シーボルト父子伝 ~蒼い目のサムライ~」(2020, 2021, 2022年、築地本願寺ブディストホール)

8. 彼に献名された名称

シーボルトの名は、彼の学術的功績を称え、数多くの動植物種や場所、機関、交通機関、賞などに献名されている。

8.1. 動植物への献名

シーボルトに敬意を表し、学名に「sieboldi」または「sieboldii」が付けられた動植物種は数多く存在する。

- Acer sieboldianum(コハウチワカエデ)

- Calanthe sieboldii(エビネ)

- Clematis florida var. sieboldiana(クレマチス・シーボルディアーナ)

- Corylus sieboldiana(ツノハシバミ)

- Dryopteris sieboldii(オオベニシダ)

- Hosta sieboldii(オオバギボウシ)

- Magnolia sieboldii(オオヤマレンゲ)

- Malus sieboldii(ズミ)

- Primula sieboldii(サクラソウ)

- Prunus sieboldii(サトザクラ)

- Sedum sieboldii(ミセバヤ)

- Tsuga sieboldii(ツガ)

- Viburnum sieboldii(ゴマギ)

- Enhydris sieboldii(シーボルト・スムース・ウォータースネーク)

- Nordotis gigantea(クロアワビの一種)

- Sieboldius(オニヤンマ属のトンボ)

- Zacco sieboldii (ヌマムツ)

- Treron sieboldii (アオバト)

8.2. その他の記念名称

シーボルトの功績を称え、彼の名前が付けられた地名、施設名、交通機関名、賞などは多岐にわたる。

- 長崎県立大学シーボルト校(旧県立長崎シーボルト大学)

- 「シーボルト」:JR九州が佐世保駅~長崎駅間を運行した特急

- シーボルト通り(長崎市)

- シーボルトの湯(佐賀県嬉野市にある公衆浴場)

- シーボルトハウス

- シーボルト記念館

- シーボルト台風

- 十八銀行シーボルト支店(仮想口座の支店)

- フィリップ・フランツ・フォン・ジーボルト賞