1. 概要

インドネシア共和国、通称インドネシアは、東南アジア及びオセアニアに位置する国家である。インド洋と太平洋の間に広がる17,000以上の島々から構成される世界最大の島嶼国家であり、その面積は約190.46 万 km2に及ぶ。人口は2億8000万人を超え、世界第4位の人口大国であると同時に、世界最大のムスリム人口を抱える国でもある。ジャワ島には国の人口の半数以上が居住している。

インドネシアは大統領制の立憲共和制国家であり、選挙で選ばれた議会が立法府を構成する。全国は38の州に分かれ、そのうち9州が特別自治権を有する。首都はジャカルタであり、世界で2番目に人口の多い都市圏を形成しているが、カリマンタン島への首都移転計画が進行中である。国土は広大で人口密度が高い地域がある一方、豊かな自然と世界最高レベルの生物多様性を誇る原生地域も広範囲に存在する。

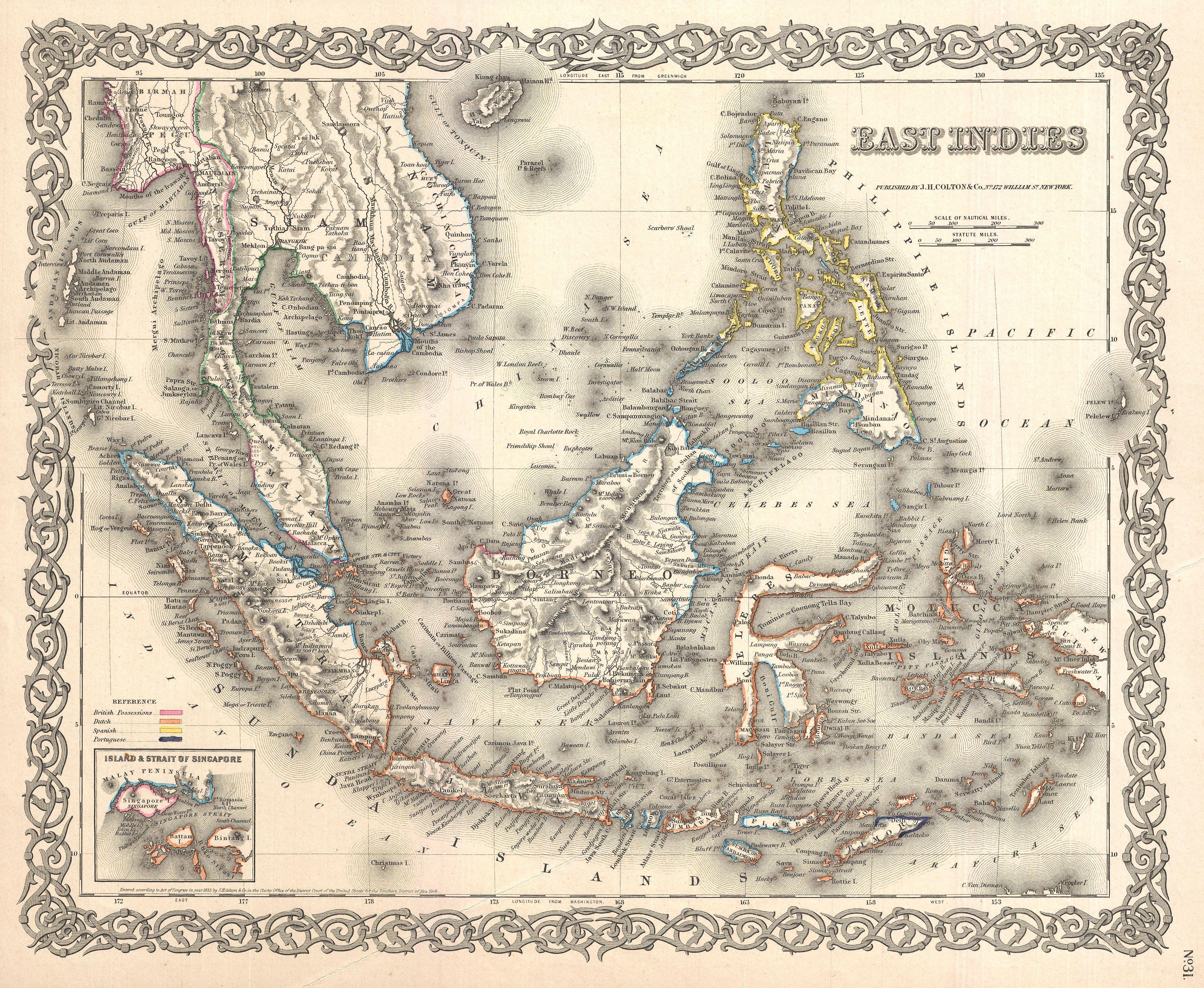

歴史的には、7世紀のシュリーヴィジャヤ王国やその後のマジャパヒト王国などが中国大陸やインド亜大陸との交易を通じて栄え、ヒンドゥー教や仏教文化が花開いた。その後、イスラム教が伝播し、大航海時代にはヨーロッパ列強が香辛料貿易の独占を目指した。3世紀半にわたるオランダの植民地支配を経て、第二次世界大戦後に独立を達成した。独立後は、分離独立運動、汚職、自然災害といった課題に直面しつつも、民主化と急速な経済成長を遂げてきた。

インドネシア社会は数百の民族集団と言語集団から成り立ち、ジャワ人が最大の民族集団である。国家のアイデンティティは、「多様性の中の統一(Bhinneka Tunggal Ikaビネカ・トゥンガル・イカインドネシア語)」という国是のもと、インドネシア語という国語、文化的・宗教的多元主義、植民地主義の歴史とそれに対する抵抗の歴史によって形成されている。新興工業国として、経済規模は名目GDPで世界第16位、購買力平価(PPP)で世界第8位にランクされる。世界第3位の民主主義国家であり、国際社会における中堅国として、国際連合、世界貿易機関、G20、BRICSのメンバーであり、非同盟運動、東南アジア諸国連合(ASEAN)、東アジア首脳会議、アジア太平洋経済協力(APEC)、イスラム協力機構の創設メンバーでもある。

2. 国名

「インドネシア」という国名は、古代ギリシア語の「Ἰνδόςインドス古代ギリシア語」(Indos、インドの)と「νῆσοςネソス古代ギリシア語」(nesos、島)に由来し、「インドの島々」を意味する。この名称は、独立国家としてのインドネシアが成立するよりもずっと前の19世紀に遡る。

1850年、イギリスの民族学者ジョージ・ウィンザー・アールは、「インド群島」または「マレー諸島」の住民を指す言葉として、「Indunesians(インドゥネシア人)」および、彼がより好んだ「Malayunesians(マラユーネシア人)」という用語を提案した。同じ出版物の中で、アールの弟子の一人であるジェームズ・リチャードソン・ローガンは、「Indonesia(インドネシア)」を「インド群島」の同義語として使用した。

しかし、オランダ領東インドの出版物で執筆するオランダの学者は「インドネシア」という名称の使用に消極的であった。彼らは「マレー諸島」(Maleische Archipelマライシェ・アルヒペルオランダ語)、「オランダ領東インド」(Nederlandsch Oost Indiëネーデルランツ・オースト・インディエオランダ語、通称 Indiëインディエオランダ語)、「東方」(de Oostデ・オーストオランダ語)、そして「インスリンデ」(Insulindeインスリンデオランダ語、この用語はムルタトゥーリが小説『マックス・ハーフェラール』(1860年)でオランダの植民地主義を批判する文脈で導入した)といった用語を好んで用いた。

1900年以降、「インドネシア」という名称はオランダ以外の学術界でより一般的に使われるようになり、現地の民族主義者グループも政治的表現のためにこの名称を採用した。ベルリン大学のアドルフ・バスティアンは、著書『Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipels, 1884-1894インドネシア、またはマレー諸島の島々ドイツ語』を通じてこの名称を広めた。現地の知識人として初めてこの名称を用いたのは、キ・ハジャル・デワンタラ(スワルディ・スルヤニングラット)であり、1913年にオランダで報道局「Indonesisch Pers-bureauインドネシッヒ・プレス・ビューローオランダ語」を設立した際に使用した。日本の文献では「印度尼西亞」という漢字表記が用いられ、「印尼」と略されることもある。

3. 歴史

インドネシアの歴史は、人類の初期の居住から始まり、古代王国の興亡、ヨーロッパ勢力の到来と植民地支配、日本軍政、そして独立と現代国家の形成に至るまで、複雑で多岐にわたる変遷を遂げてきた。それぞれの時代は、インドネシアの社会、文化、政治に深い影響を与え、今日の国家の姿を形作っている。本節では、これらの主要な歴史的事件と発展過程を、民主主義、人権、そして民衆の視点に配慮しつつ、時代順に詳述する。

3.1. 先史時代

インドネシア群島には、ホモ・エレクトス(ジャワ原人)の時代から人類が居住しており、その化石は200万年前から50万年前のものと推定されている。フローレス島で発見されたホモ・フローレシエンシス(フローレス人)の化石は、約70万年前から6万年前のものとされる。現生人類であるホモ・サピエンスは約4万3千年前にこの地域に到達した。スラウェシ島やボルネオ島では、4万年から6万年前の世界最古級の洞窟壁画が発見されており、初期人類の精神文化の高さを示している。また、西ジャワのグヌン・パダン、スラウェシ島のロレ・リンドゥ、スマトラ島のニアス島やスンバ島に残る巨石文化遺跡は、初期の集落や祭祀の痕跡を今に伝えている。

紀元前2000年頃、オーストロネシア語族の人々が現在の台湾にあたる地域から東南アジアへ移住を開始し、徐々に先住民であるメラネシア人を群島の東方へ押しやりながら東へと広がった。彼らが現代インドネシア人の多数派を形成することになる。良好な農業条件と、紀元前8世紀頃までの水田稲作のような農業技術の進歩は、紀元1世紀頃までの村落や王国の成長を可能にした。群島の戦略的な位置は、インド亜大陸や中国大陸の文明との島嶼間および国際的な交流を促進し、交易を通じてインドネシアの歴史と文化に大きな影響を与えた。

3.2. 古代・中世の王国

インドネシアの古代・中世は、ヒンドゥー教、仏教文化の影響を受けつつ、後にイスラム教が伝播する過程で、多くの王国が興亡を繰り返した時代であった。これらの王国は、交易や農業を基盤として繁栄し、壮大な宗教建築や独自の文化を育んだ。

3.2.1. ヒンドゥー・仏教王国時代

7世紀頃、スマトラ島を拠点とするシュリーヴィジャヤ王国が海洋交易国家として繁栄し、ヒンドゥー教と仏教の影響を強く受けた。8世紀から10世紀にかけては、仏教国のシャイレーンドラ朝とヒンドゥー教国のマタラム王国(古マタラム王国)がジャワ島で興亡し、ボロブドゥール遺跡やプランバナン寺院群のような壮大な宗教建築物を残した。これらの寺院は、当時の高度な建築技術と豊かな精神文化を今に伝えている。

13世紀末に東ジャワで成立したヒンドゥー教国のマジャパヒト王国は、宰相ガジャ・マダの指導のもと、その勢力を現在のインドネシアのほぼ全域にまで拡大し、しばしばインドネシア史における「黄金時代」と称される。マジャパヒト王国は、強力な海軍力と巧みな外交政策によって広大な版図を維持し、多様な文化が共存する社会を築いた。

これらのヒンドゥー・仏教王国は、インド文化を受容しつつも、土着の文化と融合させ、独自の文化を発展させた。サンスクリット語の使用、王権神授思想、カースト制度の導入(ただしインド本土ほど厳格ではない)などが見られる一方、ワヤン(影絵芝居)のような土着の芸能も洗練されていった。

3.2.2. イスラム・スルタン国時代

13世紀頃、北スマトラにイスラム教が伝来し始め、徐々に群島内の他の島々へも広がっていった。16世紀までには、ジャワ島とスマトラ島でイスラム教が主要な宗教となり、既存の伝統と融合して、特にジャワ島では独特のイスラム文化(例えば、ヒンドゥー・仏教的要素を取り入れたグヌン・カウィのような墓廟建築)が形成された。

イスラム教の伝播と共に、多くのスルタン国が興亡した。スマトラ島では、マラッカ王国(15世紀にマレー半島で勃興し、スマトラ島東岸にも影響力を持った)やアチェ王国(16世紀初頭に成立し、胡椒貿易で繁栄、オスマン帝国とも交流があった)が有力であった。ジャワ島では、15世紀末にマジャパヒト王国を滅ぼしたドゥマク王国が最初のイスラム教国として台頭し、その後、マタラム・スルタン国(16世紀末に成立)がジャワ島中・東部を支配した。これらのスルタン国は、イスラム法(シャリーア)を導入しつつも、旧来の慣習法(アダット)やヒンドゥー・仏教的要素を保持し続けるなど、文化的な混淆が見られた。

これらのイスラム・スルタン国は、内陸の農業生産と沿岸部の交易を基盤として経済的に発展し、港湾都市は国際的な交易センターとして賑わった。しかし、内紛やヨーロッパ勢力の進出により、次第にその勢力を弱めていくことになる。

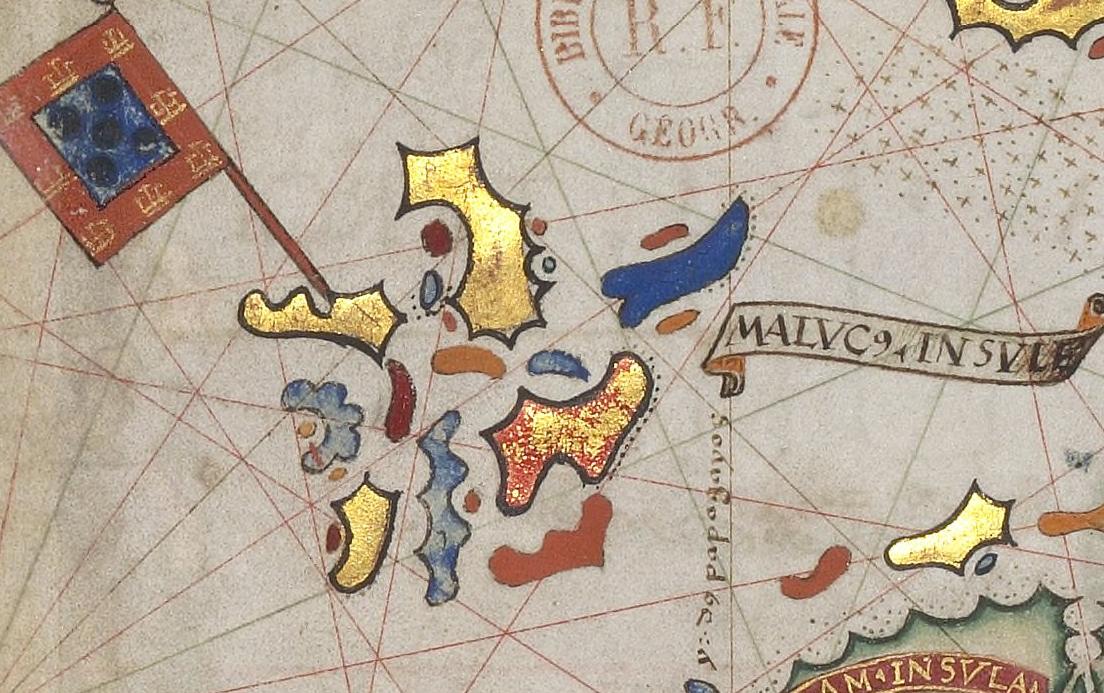

3.2.3. ヨーロッパ勢力の到来と初期植民活動

1512年、フランシスコ・セラン率いるポルトガルの貿易商たちが、モルッカ諸島(香料諸島)における香辛料貿易の独占を目指してインドネシアに来航したのが、ヨーロッパ勢力による本格的な進出の始まりであった。当時、丁子やナツメグなどの香辛料はヨーロッパで非常に高価であり、その産地であるモルッカ諸島は「宝の島」と見なされていた。ポルトガルはテルナテ島などに商館や要塞を築き、香辛料貿易の支配を試みた。

その後、オランダやイギリスの貿易商も香辛料を求めて来航するようになった。1602年、オランダはオランダ東インド会社(VOC)を設立し、強力な軍事力と商業的才覚をもって、ポルトガルやイギリスの勢力を駆逐し、約2世紀にわたりインドネシアにおけるヨーロッパの支配的な勢力となった。VOCはバタヴィア(現在のジャカルタ)に総督府を置き、ジャワ島を中心に徐々に支配地域を拡大していった。イギリスもイギリス東インド会社を通じて進出を試みたが、オランダとの競争に敗れ、スマトラ島のベンクーレン(現在のブンクル)などに拠点を維持するにとどまった。

この時期のヨーロッパ勢力の活動は、主に香辛料貿易の独占と、そのための戦略的拠点の確保に焦点が当てられていた。彼らは現地のスルタン国間の対立を利用したり、武力介入を行ったりすることで、自国の利益を追求した。これは、インドネシアの伝統的な交易網や政治体制に大きな変容をもたらし、後の本格的な植民地支配への道を開くことになった。

3.3. オランダ植民時代

オランダによるインドネシア支配は、17世紀初頭のオランダ東インド会社(VOC)設立から始まり、1942年の日本軍侵攻まで約3世紀半に及んだ。この長期間にわたる植民統治は、インドネシア社会の政治、経済、文化に深刻かつ多大な影響を与え、同時にインドネシア民衆による絶え間ない抵抗運動を引き起こした。

3.3.1. オランダ東インド会社(VOC)統治

1602年に設立されたオランダ東インド会社(Verenigde Oostindische Compagnieフェレニヒデ・オーストインディッシェ・コンパニーオランダ語、略称VOC)は、単なる貿易会社ではなく、条約締結権、軍隊組織権、貨幣鋳造権などを持つ強力な組織であった。VOCは、ジャワ島のバタヴィア(現在のジャカルタ)に総督府を置き、香辛料貿易の独占を目指して積極的に勢力を拡大した。主な活動としては、ポルトガルやイギリスなどの競合勢力を武力で排除し、モルッカ諸島におけるクローブやナツメグなどの香辛料生産を厳しく管理し、価格を吊り上げた。また、ジャワ島では、現地のスルタン国間の対立に介入し、マタラム王国などを弱体化させ、間接統治体制を敷いた。VOCは、特定の作物(コーヒー、サトウキビなど)の栽培を強制し、低価格で買い上げる「強制供出制度」を導入し、現地住民から搾取を行った。しかし、18世紀後半になると、汚職の蔓延、非効率な経営、イギリスとの競争激化などにより経営が悪化し、1799年に解散した。VOCの解体は、オランダ本国政府による直接統治への移行を意味した。

3.3.2. オランダ直接統治と植民地拡大

1799年のVOC解散後、インドネシアはオランダ本国政府の直接統治下に置かれることになった(オランダ領東インド)。19世紀初頭、ナポレオン戦争の影響で一時的にイギリスの支配を受けた時期もあったが、その後オランダの支配が再確立された。1830年代には、ヨハネス・ファン・デン・ボス総督のもとで悪名高い「強制栽培制度」(Cultuurstelselクルチュールステルセルオランダ語)が導入された。これは、ジャワ島の農民に輸出用作物(コーヒー、サトウキビ、藍など)の作付けを強制し、政府が安価で買い上げるもので、オランダ本国に莫大な利益をもたらした一方、現地住民の貧困と飢餓を深刻化させ、人権を著しく侵害した。

オランダは、ジャワ島以外にも支配地域を拡大しようとし、各地で激しい抵抗に直面した。主な戦争としては、スマトラ島西部のイスラム改革派と伝統派の対立に介入したパドリ戦争(1803年-1837年)、ジャワ島中部でディポヌゴロ王子が指導した大規模な反乱であるジャワ戦争(1825年-1830年)、スマトラ島北部で長期にわたったアチェ戦争(1873年-1904年頃)などがある。これらの戦争は、オランダ軍による残虐行為や現地住民の大量虐殺を伴うこともあり、インドネシア民衆に深い傷跡を残した。20世紀初頭までに、オランダは現在のインドネシアのほぼ全域を武力で平定し、植民地支配を確立した。

この時期の植民地支配は、現地社会経済に大きな打撃を与えた。伝統的な経済構造は破壊され、モノカルチャー経済化が進行した。また、天然資源の収奪は環境破壊を引き起こし、森林伐採や鉱山開発による土壌流出などが問題となった。人権侵害も常態化し、強制労働、恣意的な逮捕・投獄、言論・集会の自由の抑圧などが行われた。

3.3.3. 民族運動と独立意識の成長

20世紀初頭になると、オランダの植民地支配に対するインドネシア人の民族意識が高まり始めた。1901年にオランダ本国で提唱された「倫理政策」は、植民地住民の福祉向上を掲げたものの、実態は支配体制の強化とオランダ経済への従属を深めるものであった。しかし、この政策の一環として行われた西洋式教育の普及は、皮肉にもインドネシアの知識人層を育成し、彼らが民族運動の担い手となっていった。

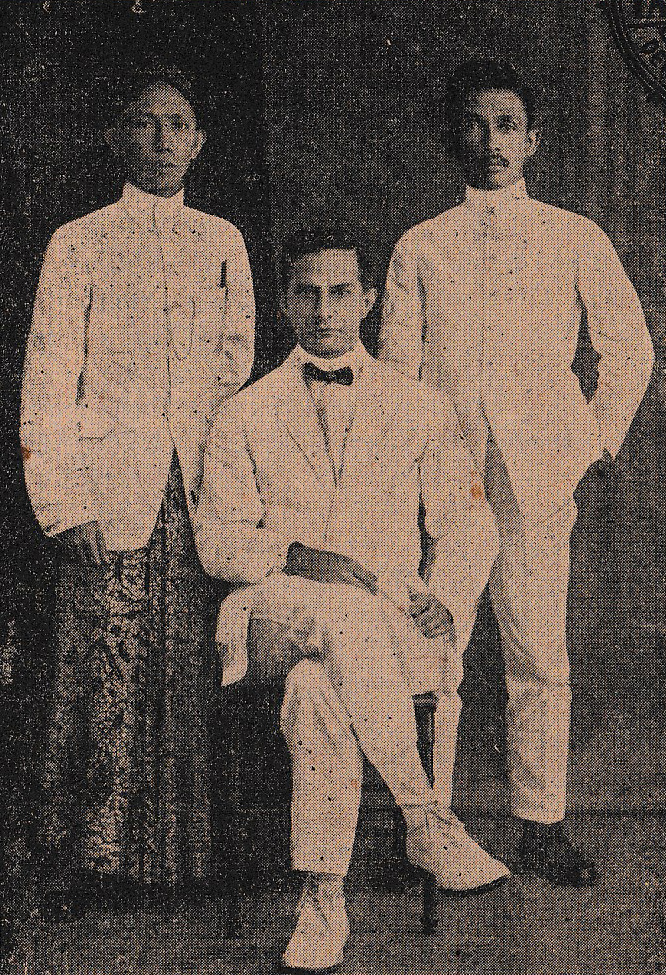

1908年5月20日、ジャワの医学生らによってブディ・ウトモ(「至高の善」の意)が結成された。これは、ジャワ文化の復興と教育の普及を通じて民族の地位向上を目指す穏健な文化団体であったが、インドネシア初の民族主義的組織として、その後の運動の先駆けとなった。このため、5月20日は「民族覚醒の日」としてインドネシアの祝日となっている。

1910年代には、イスラム教を紐帯とする大衆組織サレカット・イスラム(イスラム同盟)が急速に勢力を拡大し、数百万人の会員を擁するまでに成長した。当初はイスラム教徒商人の経済的利益擁護を目的としていたが、次第に政治色を強め、反植民地主義的な要求を掲げるようになった。

1920年代に入ると、より急進的な民族主義運動が登場する。1920年にはインドネシア共産党(PKI)が結成され、労働運動や農民運動を通じて植民地政府と激しく対立した。1927年には、スカルノらがインドネシア国民党(PNI)を結成し、完全独立を目標に掲げた。

そして、1928年10月28日、ジャカルタで開催された第2回インドネシア青年会議において、「青年の誓い」(Sumpah Pemudaスンパ・プムダインドネシア語)が採択された。これは、「一つの祖国・インドネシア、一つの民族・インドネシア民族、一つの言語・インドネシア語」を宣言するものであり、多様な島々や民族から成るインドネシアという統一国家の理念を明確に示した画期的な出来事であった。この誓いは、インドネシア人の民族的覚醒と独立意識の高揚を象徴するものとして、今日でも高く評価されている。

しかし、これらの民族運動はオランダ植民地政府による厳しい弾圧に直面した。共産党は1926-27年の反乱失敗後に非合法化され、スカルノらPNIの指導者も逮捕・投獄された。これにより、民族運動は一時的に停滞を余儀なくされたが、独立への希求は人々の間で深く根付いていった。

3.4. 日本軍政時代

第二次世界大戦中の1942年1月から3月にかけて、日本軍はオランダ領東インドに侵攻し、短期間で全域を占領した(蘭印作戦)。日本の占領は、約3世紀半に及んだオランダの植民地支配を終焉させ、インドネシアの独立運動に大きな影響を与えることになったが、同時に現地住民の生活や人権に多大な苦難をもたらした。

日本の占領統治は、当初「アジアの解放」を掲げ、一部のインドネシア民族主義者からは歓迎された。日本軍はオランダ人を追放し、スカルノやモハマッド・ハッタといった民族主義指導者を解放して協力関係を築こうとした。行政機構においては、オランダ時代のものを基本的に踏襲しつつ、要職には日本人を配置し、インドネシア人を次官以下の地位に登用した。また、インドネシア語の使用を奨励し、オランダ語の使用を禁止したことは、後の国語統一に繋がった。

しかし、戦局の進行とともに日本の統治は次第に過酷なものとなった。石油、ゴム、ボーキサイトなどの重要資源は日本の戦争遂行のために収奪され、食糧供出の強制は現地住民の生活を圧迫した。また、多くのインドネシア人が労務者(ロームシャ)として国内外の軍事施設建設や鉱山労働に強制的に動員され、劣悪な環境下で多数の犠牲者を出した。さらに、従軍慰安婦として多くの女性が人権を蹂躙された。これらの人権侵害は、日本軍政に対する批判と抵抗を招いた。

日本軍政は、インドネシアの青年層に対して軍事教練を施し、郷土防衛義勇軍(PETA)や兵補(ヘイホ)といった補助兵力を組織した。これは、日本軍の戦力増強を目的としたものであったが、結果としてインドネシア人に軍事技術や組織運営の経験を与えることになり、後の独立戦争におけるインドネシア国軍の母体の一つとなった。

1944年後半以降、日本の敗色が濃厚になると、日本はインドネシアの独立を容認する方針に転換し、1944年9月には「将来の独立」を約束する小磯声明を発表した。1945年3月には独立準備調査会(BPUPK)が、同年8月には独立準備委員会(PPKI)が設立され、スカルノやハッタらが中心となって独立後の憲法制定や国家体制の準備を進めた。

日本軍政は、インドネシアに3年半という短い期間ではあったが、オランダ植民地体制を崩壊させ、インドネシア人の政治意識を高め、独立への気運を醸成したという側面を持つ一方で、資源収奪、強制労働、人権侵害といった負の遺産も残した。この時期の経験は、インドネシアの独立運動家たちに、外国勢力による支配の過酷さと、自力による独立達成の重要性を改めて認識させることになった。

3.5. 独立戦争と国家樹立

日本の敗戦は、インドネシアにとって独立達成への大きな転換点となった。独立宣言からオランダとの激しい独立戦争を経て、国際社会の支持を得て共和国を樹立するまでの過程は、インドネシア国民の団結と苦難の歴史であった。

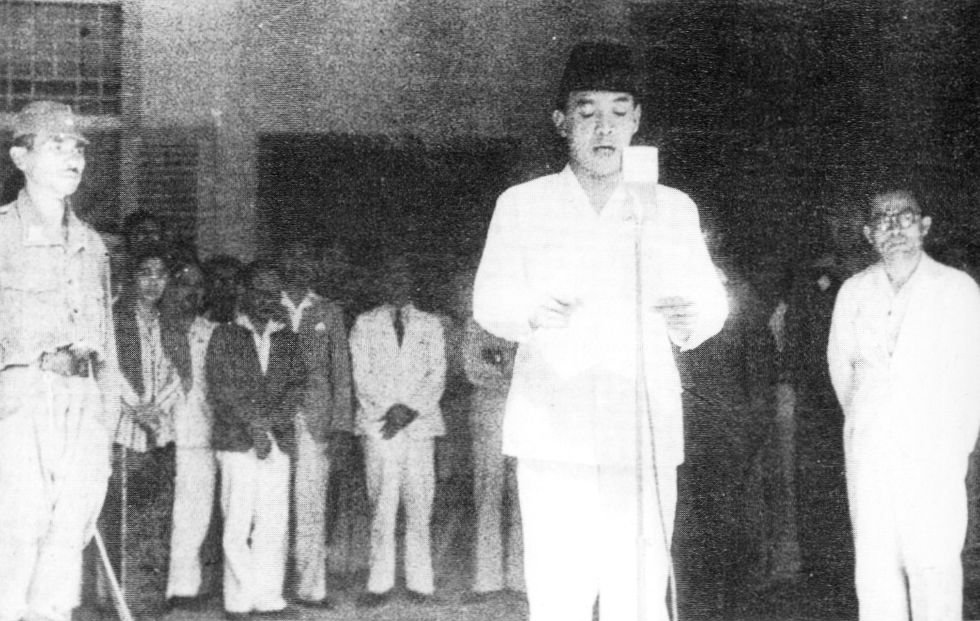

3.5.1. 独立宣言と革命

1945年8月15日、日本が連合国に降伏すると、インドネシアの青年民族主義者たちは即時独立を強く要求した。スカルノとモハマッド・ハッタは、当初、独立準備委員会を通じた手続きを重視していたが、青年たちの圧力と情勢の緊迫化を受け、1945年8月17日、ジャカルタのプガンサアン・ティムール通り56番地(スカルノの私邸)において、インドネシアの独立を宣言した。この独立宣言は簡潔なものであったが、インドネシア国民の長年の悲願である主権国家樹立への強い意志を示すものであった。

しかし、独立宣言はすぐに国際的な承認を得られたわけではなかった。旧宗主国であるオランダはインドネシアの独立を認めず、再植民地化を目指して軍隊を派遣した。イギリス軍も連合国の一員として日本の武装解除と治安維持を名目に進駐したが、結果的にオランダの再植民地化を助ける形となった。

これに対し、インドネシア国民は武器を取り、正規軍(当初は人民海軍安全保障隊(BKR)、後にインドネシア共和国軍(TRI)、そしてインドネシア国軍(TNI)へと発展)だけでなく、各地で結成された非正規の民兵組織もオランダ軍及びイギリス軍との間で激しい戦闘を繰り広げた。特に、1945年11月のスラバヤの戦いは、装備に劣るインドネシア側がイギリス軍に対して勇敢に戦い、独立への強い決意を内外に示した象徴的な戦闘となった。この独立戦争(インドネシアでは「革命」と呼ばれる)は、1945年から1949年まで約4年半に及び、多くの犠牲者を出した。

この過程では、人道的な課題も生じた。オランダ側による住民への弾圧や虐殺(例:南スラウェシでのヴェステルリンク事件)、インドネシア側によるオランダ人や親オランダ派と見なされた人々への報復行為などが報告されている。また、国内では、外交交渉を通じて独立を達成しようとする穏健派と、武力闘争を重視する急進派との間で路線対立も見られた。しかし、オランダの再植民地化の試みに対する反発は、多様な国内勢力を独立という共通の目標の下に結束させる力となった。

国際世論は、次第にインドネシアの独立に同情的となり、特にアメリカ合衆国やオーストラリア、インドなどがオランダに対して外交的圧力を強めた。国際連合も仲介に乗り出し、安全保障理事会は停戦と交渉による解決を勧告した。

3.5.2. 共和国初期 (連邦共和国時代)

オランダとの独立戦争と並行して、インドネシアの国家体制のあり方も模索された。オランダは、インドネシアをいくつかの構成国からなる連邦国家とすることで、自国の影響力を保持しようと画策した。1949年12月27日、オランダのハーグで開催されたオランダ-インドネシア円卓会議(ハーグ円卓会議)の結果、オランダはインドネシアの主権をインドネシア連邦共和国(Republik Indonesia Serikatインドネシア語、略称RIS)に正式に委譲した。

RISは、当初独立を宣言したインドネシア共和国(ジャワ島とスマトラ島の一部を領土とする)を含む16の構成国・自治地域から成る連邦国家であった。スカルノがRISの大統領に、ハッタが首相に就任した。しかし、この連邦制は、多くのインドネシア国民にとってオランダによる分割統治の延長と見なされ、支持を得られなかった。各構成国では、単一のインドネシア共和国への再編入を求める動きが活発化した。

その結果、RISは短命に終わり、1950年8月17日、独立宣言からちょうど5年後に、インドネシアは再び単一の共和国(現在のインドネシア共和国)へと移行した。この過程は、インドネシア国民の強い統一国家への志向を示すものであったが、同時に、地方の多様性や自治権をどのように尊重していくかという課題を将来に残すことにもなった。

3.6. 独立後の現代史

インドネシアは独立後、スカルノ大統領による「指導される民主主義」、スハルト大統領による「新秩序」体制、そして1998年の民主化(レフォルマシ)以降という大きな時代区分を経て、政治・経済・社会の各方面で劇的な変化と発展を遂げてきた。しかし、その道のりは平坦ではなく、権威主義的統治、人権侵害、経済格差、地域紛争といった多くの課題を抱えながらの歩みであった。

3.6.1. スカルノ時代 (指導される民主主義)

独立後のインドネシアは、当初議会制民主主義を採用したが、政党間の対立や地方の反乱が頻発し、政治的混乱が続いた。この状況を打開するため、スカルノ大統領は1959年、1945年憲法への復帰を宣言し、「指導される民主主義」(Demokrasi Terpimpinデモクラシ・トゥルピンピンインドネシア語)体制を樹立した。これは、大統領の権限を大幅に強化し、国会や政党の役割を抑制するもので、実質的にはスカルノの個人支配に近いものであった。

外交面では、スカルノは非同盟運動を積極的に推進し、アジア・アフリカ諸国の連帯を訴えた(1955年バンドン会議)。しかし、次第に西側諸国との対立を深め、中華人民共和国やソビエト連邦といった共産主義国に接近した。国内経済は、外国企業の接収や国営化が進められたが、インフレと物資不足が深刻化し、国民生活は困窮した。

この時期の重要な出来事として、西イリアン(現在のパプア州及び西パプア州)のオランダからの編入(1963年)や、マレーシア連邦結成に対する「粉砕キャンペーン」(Konfrontasiコンフロンタシインドネシア語)などが挙げられる。

スカルノ政権末期には、国軍とインドネシア共産党(PKI)との対立が激化し、1965年9月30日には9月30日事件(G30S)が発生した。これは、国軍内の青年将校らによるクーデター未遂事件とされるが、真相には不明な点が多い。この事件をきっかけに、スハルト少将(当時)を中心とする国軍右派が実権を掌握し、PKIは壊滅させられ、数十万人から百万人以上とも言われる共産党員やそのシンパが虐殺されるという悲劇が起きた。この事件は、スカルノの失脚とスハルト体制への移行を決定づけるものとなった。

スカルノの「指導される民主主義」は、カリスマ的指導者による国家統一の試みであったが、経済的破綻と政治的混乱を招き、最終的には軍部の台頭と大規模な人権侵害を引き起こした。国内外からは、民主主義の後退と人権抑圧に対する批判が強く、その評価は今日でも分かれている。

3.6.2. スハルト時代 (新秩序)

1965年の9月30日事件を機に実権を掌握したスハルトは、1967年に正式に大統領に就任し、以後32年間にわたる長期政権を敷いた。この体制は「新秩序」(Orde Baruオルデ・バルインドネシア語)と呼ばれ、政治的安定と経済開発を最優先課題とした。

経済面では、外国からの投資を積極的に導入し、石油収入にも支えられて高度経済成長を達成した。インフラ整備や工業化が進み、国民生活は一定の向上を見せた。しかし、その一方で、開発はしばしばトップダウンで強引に進められ、環境破壊や地域住民の権利侵害を引き起こした。また、スハルト一族やその側近による汚職や縁故資本主義(クローニー・キャピタリズム)が蔓延し、富の偏在が深刻化した。

政治面では、共産主義の脅威を名目に、国軍を中核とする強力な権威主義体制が敷かれた。政党活動は厳しく制限され、ゴルカル(職能団体)が事実上の与党として機能した。言論・報道の自由は抑圧され、反体制的な動きは厳しく弾圧された。人権侵害も頻発し、政治犯の投獄、拷問、超法規的殺人などが報告されている。

外交面では、スカルノ時代の親共産主義的路線を転換し、西側諸国との協調を重視した。東南アジア諸国連合(ASEAN)の設立(1967年)にも主導的な役割を果たした。しかし、1975年には東ティモールに軍事侵攻し、併合を強行した。この占領は24年間に及び、東ティモール住民の激しい抵抗と国際社会からの強い非難を招き、数十万人が犠牲になったとされる。

スハルト政権は、表面的には政治的安定と経済成長をもたらしたが、その裏では民主主義の抑圧、人権侵害、深刻な汚職が進行していた。1997年のアジア通貨危機はインドネシア経済に大打撃を与え、国民の不満が爆発。1998年5月、大規模な学生デモと暴動(1998年5月ジャカルタ暴動)が発生し、スハルトは辞任に追い込まれた。

「新秩序」体制は、インドネシアに一定の経済的発展をもたらしたものの、その代償として民主主義と人権を犠牲にした権威主義統治であったと評価される。その負の遺産は、今日のインドネシア社会にも影響を及ぼしている。

3.6.3. 改革期 (レフォルマシ) 以降

1998年のスハルト大統領退陣は、インドネシアにおける「レフォルマシ」(改革)時代の幕開けを告げた。この時期は、権威主義体制からの民主化、経済危機からの脱却、そして長年にわたる人権侵害や社会紛争の解決に向けた努力が続けられている。

スハルト辞任後、副大統領だったユスフ・ハビビが大統領に昇格し、民主化に向けた重要な措置を次々と打ち出した。報道の自由化、政党結成の自由化、政治犯の釈放などが進められ、1999年には自由で公正な総選挙が実施された。同年、東ティモールでは住民投票が行われ、圧倒的多数がインドネシアからの分離独立を選択し、2002年に独立を達成した。

2001年には、アブドゥルラフマン・ワヒド(通称ガス・ドゥル)が大統領に就任したが、政治的混乱から2001年に罷免され、副大統領のメガワティ・スカルノプトゥリが大統領に昇格した。メガワティ政権下では、2004年に初の大統領直接選挙が実施され、スシロ・バンバン・ユドヨノが当選した。ユドヨノ政権は2期10年続き、政治的安定と経済成長の維持に努めた。

2014年にはジョコ・ウィドド(通称ジョコウィ)が大統領に就任し、2019年に再選された。ジョコウィ政権は、インフラ整備、貧困削減、官僚改革などを主要政策として掲げている。

レフォルマシ期における主要な政治改革としては、国軍の政治介入の排除、地方分権の推進、人権委員会の設置、憲法改正による大統領権限の制限と議会機能の強化などが挙げられる。これにより、インドネシアは東南アジアにおける主要な民主主義国家の一つへと変貌を遂げた。

しかし、民主化の進展にもかかわらず、多くの課題が残されている。汚職問題は依然として深刻であり、司法改革の遅れも指摘されている。過去の人権侵害(特に1965-66年の共産党員虐殺やスハルト政権下での人権侵害)の真相究明と責任追及は十分に進んでいない。また、パプア州における分離独立運動や、一部地域における宗教的・民族的マイノリティに対する不寛容や暴力事件も後を絶たない。特に、少数派宗教の信者やLGBTコミュニティに対する差別や暴力は、国際的な懸念材料となっている。

経済面では、アジア通貨危機の打撃から回復し、比較的安定した成長を続けているが、貧富の格差拡大や若年層の失業問題は依然として深刻である。政府は、地方分権を通じて地域経済の活性化を図るとともに、人権擁護や社会紛争の平和的解決に向けた取り組みを続けているが、その道のりは依然として険しい。少数派や脆弱な集団の権利保障は、インドネシアの民主主義が真に成熟するための重要な試金石となっている。

4. 地理

インドネシアは、東南アジアとオセアニアにまたがる広大な群島国家である。赤道を挟んで北緯6度から南緯11度、東経95度から東経141度の範囲に位置し、その範囲は東西約5120 km、南北約1760 kmに及ぶ。17,000以上の島々から構成され、そのうち約922島に恒久的に人が居住している。主要な島としては、スマトラ島、ジャワ島、カリマンタン島(マレーシア、ブルネイと分割)、スラウェシ島、ニューギニア島(パプアニューギニアと分割)がある。

国土面積は世界第14位の約190.46 万 km2である。陸上の国境線は、カリマンタン島でマレーシアと、ニューギニア島でパプアニューギニアと、ティモール島で東ティモールと接している。海上の国境は、シンガポール、マレーシア、ベトナム、タイ、フィリピン、オーストラリア、パラオ、インド(アンダマン・ニコバル諸島)と接している。

ジャカルタが最大の都市であり首都であるが、過密化や地盤沈下などの問題から、カリマンタン島東部に新首都ヌサンタラを建設し、移転する計画が進行中である。

インドネシアの地形は非常に多様で、そびえ立つ山脈、広大な湖、そして広範囲にわたる河川系が特徴である。最高峰はニューギニア島にあるプンチャック・ジャヤ(標高4884 m)である。最大の湖はスマトラ島にあるトバ湖で、面積は約1145 km2である。主要な河川は主にカリマンタン島とニューギニア島にあり、カプアス川、バリト川、マンベラモ川、セピック川、マハカム川などが挙げられ、これらは遠隔地の河川沿いのコミュニティにとって重要な交通・通信路となっている。

4.1. 地形・地質

インドネシアの地形は、山脈、平野、海岸線など非常に多様性に富んでいる。国土の大部分は山がちであり、特にスマトラ島、ジャワ島、バリ島、ロンボク島、スラウェシ島、ニューギニア島などには活火山を含む多くの山々が連なっている。これは、インドネシアが環太平洋火山帯(リング・オブ・ファイア)に位置し、インド・オーストラリアプレートと太平洋プレートがユーラシアプレートの下に沈み込む地質学的に活発な地域であるためである。このプレートの動きは、頻繁な地震や火山活動を引き起こす原因となっている。

インドネシアには約400の火山があり、そのうち約130が活火山である。ジャワ島だけでも、1972年から1991年の間に29回の火山噴火が記録されている。火山灰は一部地域で農業に予測不可能な影響を与える一方で、土壌を肥沃にし、歴史的にジャワ島やバリ島の高い人口密度を支えてきた。

過去には世界的に影響を及ぼした大規模な火山噴火も発生している。約7万4千年前に現在のトバ湖で発生したトバの大噴火(火山爆発指数VEI-8)は、地球規模の火山の冬を引き起こし、気候を寒冷化させ、人類の進化にも影響を与えた可能性が指摘されている。1815年のタンボラ山の噴火(VEI-7)は、北半球の多くで「夏のない年」を引き起こし、9万2千人の死者を出し、広範囲に火山灰を降らせた。1883年のクラカタウ火山の噴火(VEI-6)は、記録史上最大の爆発音を生じさせ、噴火そのものと津波によって3万6千人の死者を出し、その後何年にもわたって世界中に影響を及ぼした。近年でも、2004年のスマトラ島沖地震や2006年のジャワ島中部地震など、地震活動による壊滅的な災害が発生している。

平野部は、主にスマトラ島東部、ジャワ島北部、カリマンタン島南部に見られ、これらの地域は主要な農業地帯や人口密集地となっている。海岸線は非常に長く、変化に富んでおり、砂浜、マングローブ林、サンゴ礁などが広がっている。

4.2. 気候

インドネシアは赤道直下に位置するため、年間を通じて比較的一定の気候を特徴とする。主な季節は、5月から10月にかけての乾季と、11月から4月にかけての雨季の二つであり、夏と冬のような極端な気温差はない。気候は主に熱帯雨林気候であり、海抜1300 mから1500 mを超える山岳地帯ではより冷涼な気候となる。熱帯雨林気候に隣接する高地では海洋性気候(ケッペンの気候区分 Cfb)が見られ、年間を通じて降水量が均一である。熱帯モンスーン気候やサバナ気候に近い高地では、亜熱帯高地気候(ケッペンの気候区分 Cwb)が乾季に顕著となる。

降水パターンには地域差があり、西スマトラ、ジャワ島、カリマンタン島やパプアの内陸部では降水量が多い一方、ヌサ・トゥンガラ諸島のようなオーストラリアに近い地域は乾燥している。インドネシアの面積の81%を占める暖かい海水は、陸地の気温を安定させ、湿度は70~90%と高く、モンスーンサイクルに影響される穏やかで予測可能な風が吹く。主な気象災害としては、ロンボク海峡やサペ海峡のような海峡における強い潮流が挙げられるが、台風や暴風雨による被害は比較的少ない。

4.2.1. 気候変動の影響

多くの研究が、インドネシアは気候変動によって予測される影響に対して深刻なリスクにさらされていると指摘している。排出量が削減されない場合、2050年までに気温が1.5 °C上昇すると予測されている。この温暖化は、干ばつの激化、農業に不可欠な降雨パターンの混乱、食糧不足、疾病、山火事の発生頻度の増加を引き起こす可能性がある。海面水位の上昇は、人口が密集する沿岸地域を脅かすことになり、貧困コミュニティは気候変動によって不均衡に大きな影響を受けると予想される。

インドネシア政府は、気候変動の緩和と適応策に取り組んでいるが、森林伐採、泥炭地の破壊、化石燃料への依存といった課題が残っている。特に脆弱な地域社会や生態系への影響を考慮した、持続可能な開発と気候変動対策の両立が求められている。

4.3. 生物多様性

インドネシアは、その熱帯気候、広大な国土、そして群島という地理的特徴により、世界で最も生物多様性の高い国の一つとしてコンサベーション・インターナショナルによって17のメガダイバース国家の一つに認定されている。インドネシアの動植物相は、アジア種とオーストララシア種が混在していることが特徴である。

スンダランド(スマトラ島、ジャワ島、カリマンタン島)は、かつてアジア大陸と陸続きであったため、アジア系の動物相が豊かである。一方、スラウェシ島、小スンダ列島、モルッカ諸島、パプアは大陸から分離していたため、独自の生態系を進化させてきた。かつてオーストラリア大陸の一部であったパプアには、オーストラリアと近縁の600種以上の鳥類が生息している。インドネシアは、固有種の総数でオーストラリアに次いで第2位であり、1,531種の鳥類のうち6%、515種の哺乳類のうち39%が固有種である。

また、インドネシアは8.00 万 kmに及ぶ海岸線を有し、砂丘やマングローブ林といった多様な海洋・沿岸生態系を誇る。特にサンゴ礁のトライアングルに位置するサンゴ礁は、世界で最も多様なサンゴ礁魚類の生息地であり、インドネシア東部には1,650種以上が生息している。イギリスの博物学者アルフレッド・ラッセル・ウォレスによって記述されたウォーレス線は、アジア種とオーストララシア種の生物地理学的な境界を示しており、ウォーレス線とウェーバー線の間(ウォーレシアと呼ばれる)の地域は、ウォレスの1869年の著書『マレー諸島』で記述されているように、独自の生物多様性を有している。インドネシアの広大な森林は、東南アジアの原生林の83%を占め、地域の生態学的バランスと炭素貯蔵にとって極めて重要であると考えられている。

これらの象徴的な種に加え、インドネシアには数多くの固有種が存在し、その生態系は地球規模での生物多様性保全において極めて重要である。

4.3.1. 動植物相

インドネシアは、その広大な領土と熱帯気候により、驚くほど多様な動植物相を誇る。アジア大陸とオーストラリア大陸の間に位置することから、両大陸の生物地理学的特徴が混在し、ウォーレス線、ウェーバー線、ライデッカー線といった生物地理区の境界線が国内を横切っているため、地域ごとに異なる種の分布が見られる。

哺乳類では、スマトラトラ、スマトラサイ、ジャワサイ、オランウータン(ボルネオオランウータン、スマトラオランウータン、タパヌリオランウータン)、アジアゾウ、マレーグマ、バビルサ、アノア、テングザル、各種のジャコウネコ、コウモリなどが代表的である。特にコモドオオトカゲはコモド島とその周辺にのみ生息する世界最大のトカゲとして有名である。

鳥類も非常に多様で、ゴクラクチョウ(フウチョウ)、サイチョウ、カンムリワシ、ジャワショウビン、コオオハナインコモドキなどが知られる。カンムリシロムク(バリ島固有種)のように絶滅が危惧される種も多い。

爬虫類・両生類では、各種のヘビ(アミメニシキヘビ、キングコブラなど)、トカゲ、ワニ(イリエワニなど)、カエルが多数生息する。

魚類では、淡水魚・海水魚ともに豊富で、アロワナや、サンゴ礁のトライアングルの中心に位置することから、スズメダイ、チョウチョウウオ、ハタなど、多様な海洋生物が見られる。

植物相も豊かで、フタバガキ科の樹木が優占する熱帯雨林が広がり、ラフレシア(世界最大の花)、スマトラオオコンニャク(世界最大の花序)、各種のラン、ウツボカズラ、ビカクシダ、マンゴー、ドリアンなどの熱帯果樹が自生または栽培されている。竹やヤシも重要な植物である。

これらの動植物は、スマトラ島、ジャワ島、カリマンタン島(スンダランド)、スラウェシ島(ウォーレシア)、ニューギニア島(サフルランド)といった主要な島々や地域ごとに特徴的な分布を示し、それぞれが独特の生態系を形成している。

4.3.2. 環境問題と保全

インドネシアは、1970年代以降の伐採、プランテーション、農業などの産業による広範な森林破壊、泥炭地の破壊、資源の過剰開発により、深刻な環境問題に直面している。最近では、特にアブラヤシ(パーム油)産業が大きな要因となっている。森林被覆率は1950年の87%から2022年には48%にまで減少し、インドネシアは森林由来の温室効果ガス排出量の主要国の一つとなっている。これらの問題は、高い貧困レベルと弱体で資源不足のガバナンスのために、しばしば優先順位が低く扱われている。

これらの環境破壊は、バリ島固有のカンムリシロムク、スマトラオランウータン、ジャワサイなど、国際自然保護連合(IUCN)によって絶滅危惧種に指定されている多くの固有種や土着種を脅かしている。環境破壊は、一部の学者によってエコサイド(生態系破壊)と名付けられるほど深刻であり、地域住民の生活や権利にも影響を与えている。

2023年現在、インドネシアは陸地の21.3%を保護地域に指定しており、2022年の昆明・モントリオール生物多様性枠組に沿った戦略を目指している。さらに、411の海洋保護区が国土の海洋面積の9%を占めており、2045年までにこれを30%に増やす目標を掲げている。しかし、最近の研究では、現在の取り組みは目標から外れており、既存の海洋保護区の管理も不十分であると指摘されている。約390の海洋地域が政府機関、コミュニティ、その他のセクターによって管理されており、「その他の効果的な地域ベースの保全措置」(OECMs)として分類される可能性があるが、それらを報告するための国内的な仕組みは存在しない。

インドネシアの保全枠組みには55の国立公園が含まれ、国土面積の約9%を占めている。このうち9つは主に海洋公園であり、6つが世界遺産、7つが世界生物圏保護区ネットワークの一部、そして5つの湿地が1971年のラムサール条約の下で国際的に重要な湿地として認められている。特筆すべきは、インドネシアには2012年時点で1570万ヘクタールに及ぶ100以上の海洋保護区があり、林業省と地方政府によって管理されていることである。以前の目標には、スシロ・バンバン・ユドヨノ元大統領の2009年のイニシアチブの下で2020年までに2000万ヘクタール、領海の10%(3100万ヘクタール)に達することが含まれていた。

5. 政治

インドネシアの政治は、大統領制共和制を基本とし、行政府、立法府、司法府の三権分立が憲法で定められている。1998年のスハルト政権崩壊以降、民主化が進展し、憲法改正を通じて政治システムが大きく再編された。国家の基本理念であるパンチャシラは、多様な民族、宗教、文化を内包するインドネシアの統一と社会正義の実現を目指す上で重要な役割を果たしている。

5.1. 政府構造と体制

インドネシアは大統領制の共和制国家である。1998年の「新秩序」体制崩壊後、大幅な憲法改正が行われ、行政府、立法府、司法府の三権が再編された。これにより、権力の地方分権化が進められたものの、単一国家としての枠組みは維持されている。

大統領は元首であり、政府の長、そしてインドネシア国軍(TNI)の最高司令官を兼務し、内政および外交政策を統括する。大統領は連続2期、各5年の任期を務めることができる。

立法府は国民協議会(MPR)によって構成される。MPRは、憲法改正、大統領の就任または弾劾、国家政策の策定などを担う最高代表機関である。MPRは二院制を採用しており、575議席の国民代表議会(DPR)と136議席の地方代表議会(DPD)から成る。DPRは法案審議と行政府の監督を担当し、DPDは地方に関連する事項に焦点を当てる。1998年以降の改革により、DPRの統治における役割は大幅に強化され、DPDはインドネシアの多様な地方の利益を代表する機関となっている。

インドネシアの司法府には、いくつかの主要な機関がある。最高裁判所(Mahkamah Agung)は、最終的な上訴および事件審査を扱う最高の司法機関である。憲法裁判所(Mahkamah Konstitusi)は、憲法および政治問題に対処する。宗教裁判所(Pengadilan Agama)は、イスラム教の個人法関連事件を管轄する。さらに、司法委員会(Komisi Yudisial)は司法の遂行を監視する。

インドネシアの建国理念であるパンチャシラは、「唯一神への信仰」「公正で文化的な人道主義」「インドネシアの統一」「合議制と代議制を通じた英知に導かれる民主主義」「全インドネシア国民に対する社会正義」の5つの原則から成り、国の政治的・社会的な指針となっている。この理念は、多様な民族、宗教、文化を内包するインドネシアの統一と調和を維持する上で極めて重要な意味を持つ。

5.2. 政党と選挙

{{multiple image

|align = right

|direction = horizontal

|caption_align = center

|total_width = 260

|image1 = Prabowo Subianto 2024 official portrait.jpg

|caption1 = プラボウォ・スビアント、

第8代インドネシア大統領

|image2 = Gibran Rakabuming 2024 official portrait.jpg

|caption2 = ギブラン・ラカブミン・ラカ、

第14代インドネシア副大統領

}}

インドネシアは1999年以来、多党制を採用しており、単一の政党が議会選挙で過半数の議席を獲得したことはない。主要な政党は大きく分けて、世俗的・民族主義的政党とイスラム系政党に分類される。前者には、闘争民主党(PDI-P)、ゴルカル(Golkar、職能代表党)、グリンドラ党(Gerinda、大インドネシア運動党)などがあり、後者には民族覚醒党(PKB)、福祉正義党(PKS)などがある。インドネシアの政治スペクトルは、イデオロギー的固執よりも、現行の政治情勢に適合するための実用主義を優先する傾向があり、また、いわゆるカルテル政党(複数の政党間で広範な権力分担が行われ、有権者への説明責任が限定的になる)という特徴も持つ。多くの民主主義国とは異なり、選挙前の連立形成が一般的である。

1955年に最初の総選挙が行われ、国民代表議会(DPR)と制憲議会(Konstituante)の議員が選出された。2024年の直近の選挙では、8つの政党がDPRに議席を獲得し、国政選挙の阻止条項(議席獲得のための最低得票率)は全国得票の4%であった。

国政レベルでは、2004年まで国民が大統領を直接選挙することはなかった。それ以降、大統領は5年任期で選出され、DPRの政党所属議員および無所属のDPD議員も同様である。2015年の地方選挙以降、知事選挙と市長選挙は同日に行われている。2013年、憲法裁判所は、2019年から議会選挙と大統領選挙を同時に実施すると裁定した。

5.3. 行政区画

インドネシアはいくつかの行政レベルに分かれている。第一レベルは州(Provinsiプロヴィンシインドネシア語)であり、各州には州議会(Dewan Perwakilan Rakyat Daerahデワン・プルワキラン・ラヤット・ダエラインドネシア語、DPRD)と選挙で選ばれた知事がいる。州の数は1945年の8州から、2022年に南西パプア州が新設されたことで現在は38州となっている。

第二レベルには県(Kabupatenカブパテンインドネシア語)と市(Kotaコタインドネシア語)があり、それぞれ県知事(Bupatiブパティインドネシア語)と市長(Walikotaワリコタインドネシア語)が首長を務め、県市議会(DPRD Kabupaten/Kotaデーペーエルデー・カブパテン/コタインドネシア語)が置かれている。その下には郡(Kecamatanクチャマタンインドネシア語、パプア地方では Distrikディストリクインドネシア語 と呼ばれる)があり、第四レベルとして村がある。村は Desaデサインドネシア語、Kelurahanクルラハンインドネシア語、Kampungカンプンインドネシア語、Nagariナガリインドネシア語(西スマトラ州)、Gampongガンポンインドネシア語(アチェ州)など、地域によって様々な名称で呼ばれる。村はさらにコミュニティグループ(Rukun Wargaルクン・ワルガインドネシア語、RW)と近隣グループ(Rukun Tetanggaルクン・テタンガインドネシア語、RT)に細分化され、ジャワ島ではさらに小集落(Dusunドゥスンインドネシア語 または Dukuhドゥクインドネシア語)のような区分もある。

村レベルは最下層の行政単位であるが、日常生活に大きな影響力を持つ。村政府は選挙で選ばれた村長(Lurahルラインドネシア語 または Kepala Desaクパラ・デサインドネシア語)が率い、地域の事柄を処理する。2001年の地方自治法施行以来、県と市が主要な行政単位となり、ほとんどの行政サービスを担当している。

9つの州(アチェ州、ジャカルタ、ジョグジャカルタ特別州、パプア州、中部パプア州、山岳パプア州、南パプア州、南西パプア州、西パプア州)は、中央政府から特別自治地位(Otonomi Khususオトノミ・クススインドネシア語)を付与されている。保守的なイスラム主義地域であるアチェ州は、シャリーア法の一部を適用する権利を有する。ジョグジャカルタは、植民地化以前のスルタン家とパクアラム公家がそれぞれ知事と副知事を世襲する独自の君主制を維持している。パプア州群は、先住民が地方統治において特権を持つ唯一の州である。

5.3.1. 首都

現在の首都はジャカルタであるが、過密化、交通渋滞、地盤沈下、洪水リスクといった多くの都市問題を抱えているため、政府は首都機能の移転を計画している。2019年、ジョコ・ウィドド大統領は、新首都をカリマンタン島(ボルネオ島)の東カリマンタン州、具体的には北プナジャム・パスール県とクタイ・カルタネガラ県の一部地域に移転する構想を発表した。

2022年1月、インドネシア国会は首都移転法案を可決し、新首都の名称を「ヌサンタラ」とすることを正式に決定した。「ヌサンタラ」は古ジャワ語で「群島」を意味し、インドネシアの多様性と統一性を象徴する名称として選ばれた。

首都移転の背景には、ジャカルタの都市問題の深刻化に加え、ジャワ島への経済・政治機能の一極集中を是正し、国土の均衡ある発展を促進するという狙いがある。新首都ヌサンタラは、「森林都市」「スマートシティ」をコンセプトに、環境に配慮した持続可能な都市として開発が進められている。

2024年8月17日の独立記念日に合わせて、一部政府機能の移転開始が予定されているが、計画の遅れや財政的な課題も指摘されている。首都移転は、インドネシアの国家建設における一大プロジェクトであり、その進捗と影響が注目されている。

5.4. 国際関係

インドネシアは、1948年に建国の父であるモハマッド・ハッタによって提唱された「自由かつ能動的」(Bebas Aktifベバス・アクティフインドネシア語)な外交政策を基本方針としている。これは、大国間の政治力学に左右されず、自主性を維持し、主要大国との同盟関係を避けることを目指すものである。大統領が外交政策の方向性を最終的に決定する権限を持ち、外務省がその策定と実施を担当する。一方、国会(DPR)は監督機能と国際条約の批准を行う。インドネシアは国際的に中堅国と見なされている。

東南アジア最大の国家であり、東南アジア諸国連合(ASEAN)の創設メンバーとして、ASEANを外交政策の基軸に据えている。パレスチナを積極的に支援しており、イスラエルとは公式な外交関係を持たないが、両国間には非公式なつながりが維持されている。過去10年半の間、インドネシアは主にインフラ投資と貿易に関連して中国との関係を深めてきたが、同時に経済協力、安全保障、テロ対策を中心にアメリカ合衆国との戦略的パートナーシップも維持している。

インドネシアは1950年から国際連合の加盟国であり(インドネシア・マレーシア紛争の際、マレーシアの安全保障理事会への選出に抗議して一時脱退したが、18ヶ月後に復帰。これは国連史上初めて加盟国が脱退を試みた事例である)、非同盟運動(NAM)、イスラム協力機構(OIC)、東アジア首脳会議の創設メンバーでもある。また、ASEAN自由貿易地域協定、ケアンズ・グループ、世界貿易機関(WTO)の署名国である。インドネシアは1967年以来、人道援助および開発援助の受入国であったが、2019年には独自の海外援助プログラムを設立した。さらに、1957年以来、レバノン、コンゴ民主共和国、マリなど、複数の国連平和維持活動に数千人の軍人および警察官を派遣し、国際の平和と安全の維持に貢献している。

5.5. 軍事

{{Main|インドネシア国軍|インドネシアの軍事史}}

インドネシア国軍(TNI)は、陸軍(TNI-AD)、海軍(TNI-AL、海兵隊を含む)、空軍(TNI-AU)から構成され、陸軍は約40万人の現役兵力を擁する。インドネシア独立戦争中に設立されたTNIは、当初、非公式の民兵と共にゲリラ戦を展開した。その国土防衛構造は、国内の安定維持と外国からの脅威の抑止に重点を置いている。1998年の政治改革によりTNIの公式な立法的役割は廃止されたが、スハルト政権時代の「二重機能」の頂点からは縮小したものの、依然として政治的影響力を有している。2022年の国防費はGDPの0.7%であり、軍所有の商業事業をめぐる論争も存在する。

独立以来、インドネシアは特にアチェやパプアにおける分離独立運動や反乱に対し、国家統一の維持に苦慮してきた。アチェの紛争は2005年に平和的に終結したが、パプアでは地方自治の実施にもかかわらず、TNIによる超法規的殺害、強制失踪、表現の自由の制限といった人権侵害がアムネスティ・インターナショナル、ヒューマン・ライツ・ウォッチ、国連人権理事会(UNHRC)によって報告されており、紛争が続いている。インドネシアの歴史的な軍事作戦には、オランダ領ニューギニアをめぐるオランダとの紛争、イギリスが支援したマレーシア建国への反対(コンフロンタシ)、反共産主義者の大量虐殺、そしてインドネシア最大の軍事作戦であった東ティモール侵攻などがある。

5.6. 司法及び人権

インドネシアの法執行は、主にインドネシア国家警察(POLRI)が担当し、大統領、各省庁、または国営企業の下にある他の機関によって補佐されている。これらの機関は特定の警察業務を遂行し、法と秩序の維持を担当する国家文民警察であるPOLRIによって監督・訓練されている。

インドネシアには、特に華人系インドネシア人やパプア人に対する人種差別や紛争の歴史が記録されており、時には暴力に発展した。顕著な例としては、1998年の反華人暴動や1962年以来続くパプア紛争がある。LGBTのような他の少数派も課題に直面しており、2010年代半ば以降、このトピックが数十年間比較的曖昧であったのに対し、反LGBTのレトリックが急速に増加している。宗教的少数派に対する差別も一般的である。

憲法で保障されているにもかかわらず、言論の自由や集会の権利に関する問題は依然として存在する。電子情報取引法(Informasi dan Transaksi Elektronikインフォルマシ・ダン・トランザクシ・エレクトロニックインドネシア語、ITE法)のような法律は、しばしば反対意見を犯罪化するために用いられ、批評家や活動家がオンラインで意見を表明したことで起訴されることがある。パプアの先住民の権利や環境問題といったデリケートな問題に取り組む平和的な抗議活動は、しばしば法執行機関による強硬な対応に直面する。政府は、特に当局に批判的な人々や権利を主張する人々に対して、集会の許可に制限を課すことがある。

6. 経済

インドネシアは、民間部門と政府が共に重要な役割を果たす混合経済体制をとっている。東南アジア唯一のG20加盟国として、地域最大の経済規模を誇り、新興工業国に分類される。2024年時点での名目GDPは1.40 兆 USDで世界第16位、購買力平価(PPP)換算GDPは4.66 兆 USDで世界第8位である。一人当たりGDP(PPP)は1.65 万 USD、名目一人当たりGDPは4980 USDである。2022年のデータによると、就業者数ではサービス業(48.8%)が最も多く、次いで農業(29.2%)、工業(21.8%)となっている。GDP構成比では、サービス業と工業がほぼ同等(それぞれ約41%)、農業がそれに次ぐ(12.4%)状況である。

経済構造は時代と共に大きく変化してきた。1950年代から1960年代にかけては農業中心であったが、1960年代後半から1980年代にかけて徐々に工業化と都市化が進展した。1980年代の石油価格下落を機に、工業製品輸出への多角化が進み、GDPは平均7.1%という大幅な経済成長を遂げ、貧困率は60%から15%へと削減された。しかし、1990年代後半のアジア通貨危機の際にはGDPが13%減少し、インフレ率が78%に達する深刻な打撃を受け、1999年のGDP成長率はわずか0.8%にとどまった。2000年代初頭から経済は回復基調に入り、2004年から2024年にかけて年率4%から6%の成長率を維持した。これは、堅実な銀行規制、より良い金融・財政政策、柔軟な為替レートによるものであった。これらの要因と旺盛な国内消費が相まって、インドネシアは2008年の金融危機を乗り越えることができた。2020年代初頭のCOVID-19パンデミックは景気後退を引き起こしたが、経済は1年以内に回復した。

インドネシアは、ニッケル、石炭、石油といった豊富な天然資源を誇り、これらが輸出の大部分を占めている。精製石油、原油、自動車部品などを輸入しており、主要な貿易相手国は中国、アメリカ合衆国、日本、シンガポール、インド、マレーシア、韓国、タイである。豊富な降雨量、日照、肥沃な土壌に恵まれ、インドネシアは主要な農業国でもあり、パーム油、ゴム、コーヒー、茶、キャッサバ、米、小麦、ココナッツオイル、タバコの主要生産国の一つである。これらの資源と数十年にわたる開発にもかかわらず、ジャワ島やスマトラ島のような人口が密集し経済的に有利な西部地域と、マルク諸島やパプアのような人口が希薄で未開発な東部地域との間では、富、雇用、経済機会の格差が依然として存在している。

6.1. 経済構造と歴史

インドネシア経済は、農業中心の経済から工業化、そしてサービス経済へと段階的に発展してきた。独立当初は農業が主要産業であったが、1960年代後半のスハルト政権下で「新秩序」体制が確立されると、外国からの投資誘致と石油資源を背景に工業化が推進された。当初は輸入代替工業化政策が採られたが、1980年代以降は輸出志向工業化へと転換し、繊維、電子部品、自動車などの製造業が成長した。この間、年平均7%を超える高い経済成長を達成し、「アジアの奇跡」の一翼を担った。

しかし、1997年のアジア通貨危機はインドネシア経済に深刻な打撃を与え、通貨ルピアの暴落、企業の倒産、失業者の急増を招いた。この危機は、スハルト政権の汚職や縁故資本主義の問題点を露呈させ、政権崩壊の引き金ともなった。通貨危機以降、インドネシア経済はIMFの支援のもとで構造改革を進め、徐々に回復軌道に乗った。2000年代以降は、比較的安定した経済成長を維持しているが、依然として貧困、格差、インフラ不足、官僚主義といった課題を抱えている。

近年の経済政策は、国内消費の拡大、インフラ投資の促進、輸出競争力の強化、外国直接投資の誘致などに重点を置いている。また、経済成長に伴う社会的公正の確保や環境問題への配慮も重要な課題として認識されており、持続可能な開発目標(SDGs)の達成に向けた取り組みも進められている。

6.1.1. 主要産業

インドネシアの経済は多様な産業部門によって支えられている。各産業は国のGDP、雇用、輸出に大きく貢献しているが、同時に環境への影響や労働者の権利といった課題も抱えている。

- 農業:伝統的に重要な産業であり、多くの国民が従事している。主要な農産物には、米(主食)、アブラヤシ(パーム油の世界最大の生産・輸出国)、天然ゴム、コーヒー(ロブスタ種、アラビカ種)、カカオ、タバコ、香辛料(コショウ、クローブ、ナツメグなど)、キャッサバ、トウモロコシ、果物(マンゴー、バナナ、ドリアンなど)がある。しかし、小規模農家が多く、生産性の向上やプランテーション開発に伴う森林破壊、労働者の権利問題などが課題となっている。

- 鉱業:インドネシアは豊富な天然資源に恵まれており、鉱業は輸出収入の大きな柱である。主要な鉱物資源には、石炭(世界最大の輸出国の一つ)、石油、天然ガス(LNGの主要輸出国)、ニッケル(世界最大の生産国)、スズ、銅、金、ボーキサイトなどがある。鉱業開発は環境破壊(森林伐採、水質汚染など)や地域住民との紛争を引き起こすことがあり、持続可能な開発と環境保全の両立が求められている。

- 製造業:経済成長とともに重要性を増してきた産業である。主な製造業分野には、繊維・衣料産業(輸出の主力)、自動車産業(国内市場向け及び輸出)、電子部品・電機産業、食品加工、化学製品、製紙・パルプ、セメントなどがある。労働集約的な産業が多く、雇用創出に貢献しているが、労働条件の改善や技術力の向上が課題である。

- サービス業:GDPの最大の構成要素であり、雇用の面でも重要性が高まっている。観光業、金融、情報通信技術(ICT)、運輸、小売業、不動産業などが含まれる。特に観光業は外貨獲得の重要な手段となっている。デジタル経済の成長も著しく、電子商取引やフィンテックが急速に発展している。

各産業の発展は、環境規制の強化、労働者の権利保護、地域社会との共存、そして技術革新を通じた生産性向上といった課題への対応と密接に関連している。政府は、これらの課題に取り組みつつ、持続可能で包摂的な経済成長を目指している。

6.1.2. 観光

インドネシアの観光は、同国の経済において重要な役割を果たしており、2023年にはGDPに140.00 億 USD貢献し、1160万人の外国人観光客を誘致した。観光客の主な出身国は、オーストラリア、シンガポール、マレーシア、中国、インドである。

インドネシアの観光産業は、その豊かな自然と文化遺産を基盤としている。国土の57%(2億2500万エーカー)を占める熱帯雨林は、保全状態の良い自然生態系を誇り、特にスマトラ島やカリマンタン島のオランウータン保護区などが人気の自然観光地となっている。また、インドネシアは5.47 万 kmに及ぶ世界有数の長大な海岸線を有している。

文化観光も盛んで、古代のボロブドゥール遺跡やプランバナン寺院群、トラジャ族の高地集落、バリ島の伝統的な祭りなどが多くの観光客を魅了している。

インドネシアには、コモド国立公園や「ジョグジャカルタの宇宙論的軸線とその歴史的建造物群」など、10件のユネスコ世界遺産がある。さらに、ブナケン国立公園やラジャ・アンパット諸島など18件が暫定リストに記載されている。歴史観光も主要な魅力の一つであり、ジャカルタのコタトゥアやスマランのオランダ植民地時代の建築、パガルユン王宮やウブド王宮といった王宮などが訪れる人々を引きつけている。

6.2. 科学技術

インドネシア政府の研究開発への支出は比較的低く、2020年のGDP比で0.28%である。2024年の世界イノベーション指数では133カ国中54位にランクされているものの、高中所得国としての期待を上回る成果を上げている。歴史的なイノベーションとしては、稲作のための棚田技術(teraseringテラセリンインドネシア語)や、ブギス人およびマカッサル人の伝統的な帆船「ピニシ」が挙げられる。1980年代には、チョコルダ・ラカ・スカワティが「ソスロバフ」という道路建設技術を開発し、これは現在国際的にも利用されている。また、インドネシアは国営のインドネシア鉄道産業公社(Industri Kereta Apiインドゥストリ・クレタ・アピインドネシア語、INKA)を通じて旅客列車や貨車を生産し、海外にも輸出している。

インドネシアは軍用機およびコミューター機の製造の歴史を持ち、東南アジアで唯一これを行う国である。国営の航空宇宙企業であるPT ディルガンタラ・インドネシア(PTDI)は、ボーイングやエアバスに部品を供給し、スペインのCASAとCN-235を共同開発した。元航空宇宙技術者であったユスフ・ハビビ元大統領は、政治家になる前に国の航空宇宙研究の推進に重要な役割を果たした。最近では、インドネシアは韓国と第4.5世代戦闘機KAI KF-21 ポラメで協力している。

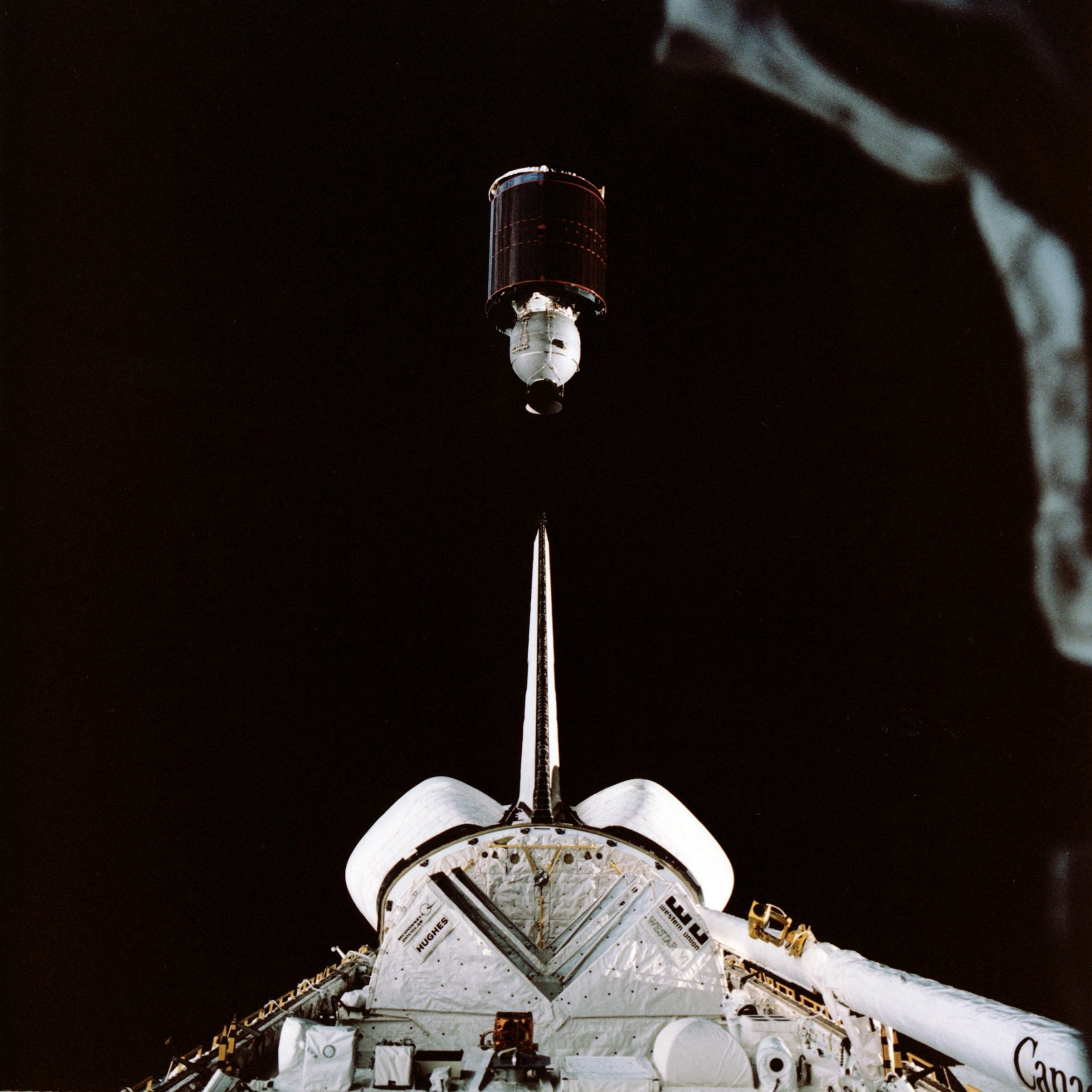

インドネシアの宇宙計画は、国立航空宇宙研究所(Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasionalレンバガ・プヌルバンガン・ダン・アンタリカサ・ナショナルインドネシア語、LAPAN)が管理しており、1976年にアメリカ合衆国の支援を受けて初の衛星「パラパ」を打ち上げた。これにより、インドネシアは衛星システムを持つ最初の開発途上国となった。2024年現在、インドネシアは通信その他の目的で19基の衛星を打ち上げている。最近では、政府がスターリンクに対し、農村部やサービスが行き届いていない地域へのインターネット接続提供を認可した。

6.3. 社会基盤施設

インドネシアの社会基盤施設、特に交通網とエネルギー供給システムは、国の経済発展と国民生活の向上に不可欠な要素である。広大な群島国家であるという地理的特性から、これらの施設の整備と近代化は継続的な課題となっている。

6.3.1. 交通

インドネシアの広大な群島国家では、陸海空の多様な交通手段が国民生活と経済活動を支えている。

インドネシアの交通システムは、その群島という地理的特徴と、人口がジャワ島に偏在していることを反映している。2022年時点で、主要な道路網は54.81 万 kmに及び、これには世界最長のバス高速輸送システム(BRT)を運行するトランスジャカルタが含まれる。都市部の一般的な交通手段としては、リキシャの一種である「バジャイ」や「ベチャ」、乗り合いタクシーの「アンコット」やミニバスなどがある。

鉄道は主にジャワ島、スマトラ島、スラウェシ島の一部に敷設されており、貨物輸送と旅客輸送(ジャカルタ首都圏やジョグジャカルタの通勤・都市間鉄道サービスなど)を担っている。2010年代後半には、ジャカルタとパレンバンに高速輸送システムが導入され、他の都市でも計画が進められている。インドネシアは中国と協力し、2023年にジャカルタとバンドンを結ぶ初の高速鉄道「Whoosh(ウーシュ)」を開業させた。これは東南アジアおよび南半球で最初の高速鉄道システムである。

航空輸送と海上輸送も重要な役割を果たしている。インドネシア最大の空港であるスカルノ・ハッタ国際空港は、2023年に4900万人の旅客を扱い、次いでングラ・ライ国際空港とジュアンダ国際空港が続く。1949年以来の国営航空会社であるガルーダ・インドネシア航空は、世界有数の航空会社の一つであり、国際的な航空連合スカイチームのメンバーである。国内で最も利用が多く、最も先進的な港であるタンジュン・プリオク港は、インドネシアの積み替え貨物輸送の半分以上を取り扱っている。

6.3.2. エネルギー

インドネシアは主要なエネルギー生産国かつ消費国であり、2023年には18.8×1015 BTU(5,509TWh)のエネルギーを生産し、10.514×1015 BTU(3,081 TWh)を消費した。2022年時点での国の総発電設備容量は約83.8ギガワット(GW)で、その大部分(61%)を石炭が占めている。その他の主要なエネルギー源には、天然ガス、石油、そして地熱、水力、太陽光といった再生可能エネルギーがある。国営の国家電力会社(Perusahaan Listrik Negaraプルサハーン・リストリック・ヌガラインドネシア語、PLN)が国内の配電を独占している。

インドネシアのエネルギーミックスは依然として非再生可能エネルギー源が支配的であり、石炭が過半数を占め、次いで天然ガスと石油が続く。地熱(5%)、水力(7%)、太陽光(1%)を含む再生可能エネルギーは、割合は小さいものの成長を続けている。再生可能エネルギーのポテンシャルは非常に大きく、特に地熱発電では世界有数の生産国の一つである。インドネシアは世界最大の一般炭の生産・輸出国であり、液化天然ガス(LNG)の重要な輸出国でもある。

政府はより環境に優しいエネルギー源への移行を目指し、2060年までに炭素排出量実質ゼロを達成する計画である。2025年初頭の最新のエネルギー計画では、政府は2034年までに再生可能エネルギーを中心に71ギガワットの発電容量拡大を目指している。しかし、インドネシアは再生可能エネルギーのためのインフラが不十分であり、遠隔地への電力供給に困難を抱え、依然として石炭への依存度が高い状況が続いている。

7. 社会

インドネシアの社会は、その広大な国土と2億7千万人を超える人口、そして数百にのぼる多様な民族、言語、宗教によって特徴づけられる。長年にわたる歴史的経緯の中で、これらの多様な要素が相互に影響し合い、複雑でダイナミックな社会構造を形成してきた。本節では、人口動態、民族と言語、宗教、教育、保健といった側面から、インドネシア社会の現状と課題を概観する。

7.1. 人口

2020年の国勢調査によると、インドネシアの人口は2億7020万人で、世界第4位であり、人口増加率は1.25%と比較的高い水準にある。ジャワ島は世界で最も人口の多い島であり、国の人口の56%がこの島に居住している。人口密度は1平方キロメートルあたり141人で世界第88位であるが、ジャワ島の人口密度は1平方キロメートルあたり1171人に達する。1961年の植民地独立後初の国勢調査では、総人口は9700万人であった。人口は2030年までに約2億9500万人、2050年までに約3億2100万人に増加すると予測されている。現在、インドネシアは比較的若い人口構成であり、年齢の中央値は31.5歳(2024年推定)である。

人口分布は群島全体で不均一であり、居住環境や発展レベルは、ジャカルタのようなメガシティからパプア州の非接触部族まで様々である。2022年時点で、人口の約58%が都市部に居住している。ジャカルタは国のプライメイトシティであり、3400万人以上の住民を抱える世界第2位の人口を持つ都市圏である。約800万人のインドネシア人が海外に居住しており、その多くはマレーシア、オランダ、サウジアラビア、シンガポール、台湾、香港、アメリカ合衆国、イギリス、オーストラリアに定住している。

| 順位 | 都市名 | 州 | 人口 |

|---|---|---|---|

| 1 | ジャカルタ | ジャカルタ首都特別州 | 10,562,088 |

| 2 | スラバヤ | 東ジャワ州 | 2,874,314 |

| 3 | ブカシ | 西ジャワ州 | 2,543,676 |

| 4 | バンドン | 西ジャワ州 | 2,444,160 |

| 5 | メダン | 北スマトラ州 | 2,435,252 |

| 6 | デポック | 西ジャワ州 | 2,056,335 |

| 7 | タンゲラン | バンテン州 | 1,895,486 |

| 8 | パレンバン | 南スマトラ州 | 1,668,848 |

| 9 | スマラン | 中部ジャワ州 | 1,653,524 |

| 10 | 南タンゲラン | バンテン州 | 1,354,350 |

注:人口は2020年国勢調査に基づく。都市圏は除く。

7.2. 民族と言語

インドネシアには約600の明確な土着民族グループが存在し、その大部分は台湾から渡来した可能性が高いオーストロネシア祖語を話すオーストロネシア人の子孫である。東インドネシアに居住するメラネシア人は、もう一つの主要な民族グループを構成している。最大の民族グループはジャワ人で、人口の40%を占め、政治的にも支配的な立場にある。彼らは主にジャワ島中東部に居住し、他の州にもかなりの数がいる。その他の主要なグループには、スンダ人、マレー人、バタック人、マドゥラ人、ブタウィ人、ミナンカバウ人、ブギス人などがいる。インドネシア国家としての意識は、強い地域的アイデンティティと並存している。

公用語であるインドネシア語は、何世紀にもわたって群島のリングワ・フランカ(共通語)となったマレー語の格式方言の一変種である。他の多くの言語との重要な接触により、ジャワ語、スンダ語、ミナンカバウ語、マカッサル語、サンスクリット語、中国語、アラビア語、オランダ語、ポルトガル語、英語など、地域的および外国の影響を豊かに受けている。1920年代に民族主義者によって初めて推進され、1945年の独立後に「Bahasa Indonesiaバハサ・インドネシアインドネシア語」という名称で公式の地位を獲得し、それ以来、教育、メディア、ビジネス、行政での使用により広く採用されている。ほぼすべてのインドネシア人が「バハサ」を話すが、ほとんどの人は700以上の地域言語のいずれかを、しばしば母語として話す。これらは主にオーストロネシア語族に属し、東インドネシアには270以上のパプア諸語が存在する。ジャワ語は最も広く話されている地域言語であり、ジョグジャカルタ特別州では公用語の地位を保持している。

オランダ人やインド人のようなヨーロッパ系の子孫は、植民地時代には重要であったが、常に人口のごく一部を占めるに過ぎず、1930年には約20万人しかいなかった。オランダ語は、オランダ植民地が文化的統合よりも商業に焦点を当てていたため、実質的な牽引力を得ることはなかった。今日、オランダ語の流暢さは一部の高齢者や法律専門家の間で少数存在するに過ぎず、特定の法律法規はその言語でしか利用できないままである。

7.3. 宗教

インドネシアは公式に6つの宗教を承認している:イスラム教、プロテスタント、ローマ・カトリック、ヒンドゥー教、仏教、儒教。また、行政目的で土着宗教も認めている。憲法では信教の自由が保障されている。2023年時点で、人口の87.1%(2億4400万人)がイスラム教徒であり、インドネシアは世界で最もイスラム教徒の人口が多い国となっている。イスラム教徒の99%はスンニ派である。(残りはシーア派とアフマディーヤで、それぞれイスラム教徒人口の1%(100万~300万人)と0.2%(20万~40万人)を占める。)人口の10%を占めるキリスト教徒は、いくつかの東部州で多数派を形成している。一方、ヒンドゥー教徒と仏教徒は、それぞれ主にバリ人と華人系インドネシア人である。

主要な世界的宗教が到来する以前、インドネシアの先住民はアニミズムやダイナミズムを実践し、祖先の霊を崇拝し、大きな木、山、森などの自然要素に宿る超自然的な力(hyangヒャンインドネシア語)を信じていた。このような信仰はオーストロネシア人に共通するものである。スンダのスンダ・ウィウィタン、ジャワのケジャウェン、ダヤクのカハリンガンといったこれらの土着の伝統は、現代の宗教実践に大きな影響を与え、ジャワのアバンガン、バリ・ヒンドゥー、ダヤク・キリスト教のような、より正統的でない習合的な信仰形態を生み出している。

ヒンドゥー教は紀元1世紀に群島に到達し、仏教は6世紀に続いた。両宗教は、マジャパヒト、シュリーヴィジャヤ、シャイレーンドラといった影響力のある帝国を通じてインドネシアの宗教史を形作り、今日でも両宗教が多数派でなくなってもなお、持続的な文化的影響を残している。イスラム教は8世紀初頭にインド亜大陸および南アラビアからのスンニ派およびスーフィーの商人を通じて到来し、地元の文化的・宗教的伝統と混ざり合い、独特のイスラム文化(サントリ)を形成した。16世紀までに、イスLAM教はジャワ島とスマトラ島で支配的な宗教となり、これは交易、ダアワ(ワリ・サンガや中国人探検家鄭和などによる)、そしていくつかのスルタン国による軍事作戦の組み合わせの結果であった。

カトリックとプロテスタントは、ヨーロッパ植民地化時代の宣教活動(イエズス会のフランシスコ・ザビエルなどによる)を通じて後に導入されたが、前者の普及はオランダ東インド会社(VOC)およびオランダ植民地時代の政策の下で困難に直面した。後者の主要な宗派にはカルヴァン主義とルター派が含まれるが、国内には他にも多数の宗派が存在する。群島には少数のユダヤ人コミュニティが存在し、主にオランダ人およびイラク系ユダヤ人の子孫であったが、1945年の独立以来その数は減少した。今日では、ジャカルタ、マナド、スラバヤといった主要都市に少数のユダヤ人が残るのみである。現存するシナゴーグの一つ、シャアル・ハシャマイムは、マナドから約31 kmの北スラウェシ州トンダノにある。

インドネシアにおける宗教間関係は、政治的指導力と市民社会によって大きく形成され、パンチャシラの第一原則(唯一神への信仰と宗教的寛容を強調する)に導かれている。この原則は調和を促進するものであるが、宗教的不寛容は依然として繰り返される問題である。宗教は大多数のインドネシア人の生活の中心であり、国の社会、文化、アイデンティティにおける不可欠な役割を反映している。

7.4. 教育

インドネシアは、5000万人以上の学生、400万人の教師、25万以上の学校を擁する、世界最大級の教育システムを有している。このシステムは、初等中等教育省、高等教育・科学技術省、およびイスラム学校を管轄する宗教省によって監督されており、6-3-3-4制(小学校6年、中学校3年、高校3年、大学4年)を採用している。識字率は96%と高いが、農村部や遠隔地では低い傾向にある。就学率は教育レベルによって異なり、初等教育ではほぼ普遍的(97.9%)であるが、中等教育前期で81.7%、後期で64.2%に低下し、高等教育では約42.6%となる。

政府の教育支出は、2022年のGDPの約3.6%を占めている。同年、国内には大学、イスラム系教育機関、公開大学を含む4,481の高等教育機関が存在する。インドネシア大学、ガジャ・マダ大学、バンドン工科大学は国内トップ3の大学であり、いずれも世界のトップ300大学にランクインしている。

質と公平性に関する問題は依然として存在し、特に都市部と農村部の格差、不十分な学校インフラ、資格のある教師の不足が課題となっている。また、このシステムは、OECD生徒の学習到達度調査(PISA)のような国際的なベンチマークにおいても遅れをとっており、インドネシアの生徒は読解力、数学、科学の分野で常に下位にランクされている。高等教育部門は、資金不足、質の低さ、研究成果の限定性、卒業生のスキルと労働市場のニーズのミスマッチといった問題に苦慮している。

7.5. 保健

インドネシアは、1945年以来、保健システムの発展において大きな進歩を遂げてきた。当初、医療サービスは限られており、医師、病院、インフラが不足していた。1960年代後半、政府は農村地域に基本的なサービスを提供するため、地域保健センター(puskesmasプスケスマスインドネシア語)の設立を開始した。1970年代から1980年代にかけては、世界保健機関(WHO)の支援を受け、ポリオや麻疹といった疾病と闘うための予防接種プログラムを実施した。2014年には、保健社会保障庁(BPJS Kesehatanベーペーイェーエス・クセハタンインドネシア語)が運営する国民皆保険制度「Jaminan Kesehatan Nasionalジャミナン・クセハタン・ナショナルインドネシア語」(JKN)が開始され、システムは大きな変革を経験した。これは世界最大級の単一支払者制度の一つであり、2021年には人口の83%以上(2億2590万人)をカバーしている。

政府の保健医療支出は、2021年のGDPの3.71%を占めている。プライマリヘルスケアは、プスケスマス、病院、民間クリニックを通じて提供されている。マレーシアやシンガポールといった近隣ASEAN諸国の保健システムには遅れをとっているものの、平均寿命の延伸(1973年の54.9歳から2023年には71.1歳へ)、児童死亡率の低下(1972年の出生100人あたり15.5人から2022年には2.1人へ)、2014年のポリオ撲滅、マラリア患者数の減少といった顕著な公衆衛生上の成果を上げてきた。

しかし、いくつかの慢性的な健康問題が依然として存在している。2022年のデータによると、5歳未満の子どもの21.6%が発育阻害の影響を受けている。特に主要都市における大気質の低さは呼吸器疾患の一因となっており、妊産婦と子どもの健康指標は依然として懸念事項であり、妊産婦死亡率は地域で3番目に高い。さらに、インドネシアは世界で最も喫煙率が高い国の一つ(成人の34.8%)であり、心血管疾患や肺がんといった非感染性疾患の高い有病率の一因となっている。

8. 文化

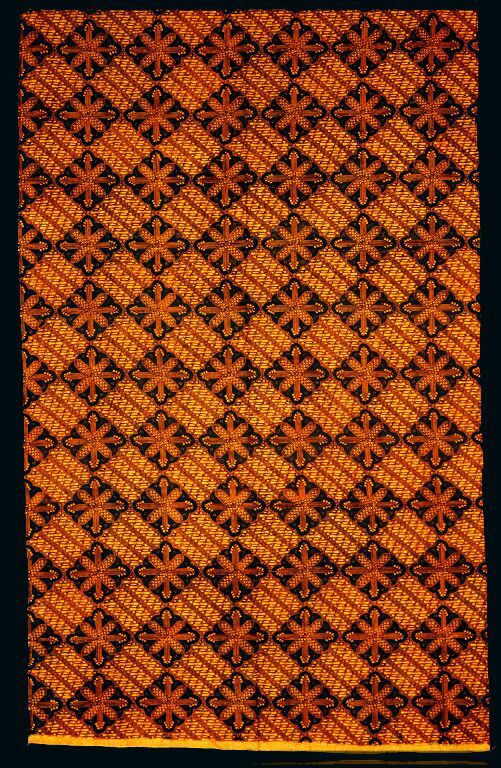

インドネシアの文化史は2000年以上に及び、インド亜大陸、中国、中東、ヨーロッパ、メラネシア、そしてオーストロネシアの人々からの影響を受けて形成されてきた。これらの影響は、国の多文化的、多言語的、多民族的なアイデンティティを形作り、土着のルーツとは異なる独自性を生み出している。インドネシアは、ワヤン(影絵芝居)、バティック(ろうけつ染め)、アンクルン(竹製楽器)、サマン踊り、プンチャック・シラット(武術)など、ユネスコによって無形文化遺産として認定された16項目を保有している。最近では、パントゥン(詩形)、クバヤ(伝統衣装)、コリンタン(木琴の一種)が共同推薦によりリストに追加された。

8.1. 芸術と建築

インドネシアの芸術と建築は、地域ごとの伝統と外来文化の影響が融合した多様な姿を見せる。

インドネシアの芸術は、インド、アラブ世界、中国、ヨーロッパからの影響を受け、文化交流と貿易によって形成された伝統的および現代的な形態を包含している。バリ島の芸術的伝統、例えば古典的なカマサン様式やワヤン様式の絵画は有名であり、東ジャワのチャンディ(寺院)の浅浮き彫りに描かれた視覚的な物語に起源を持つ。伝統建築は民族の多様性を反映しており、トラジャ族の「トンコナン」、ミナンカバウ族の「ルマー・ガダン」、ジャワの「プンドポ」、ダヤク族の長屋といった象徴的で伝統的な家屋(ルマー・アダット)は、それぞれ独自の慣習と歴史を示している。大工仕事や石工といった他の伝統工芸も、世代から世代へと受け継がれてきた複雑な装飾や技術を誇っている。

巨石彫刻の発見は、ニアス族、バタック族、アスマット族、ダヤク族、トラジャ族のコミュニティにおける部族芸術の隆盛につながり、彼らは木材や石を主要な彫刻材料として利用した。8世紀から15世紀にかけて、ジャワ文明はヒンドゥー・仏教のダルマ文化に大きく影響を受け、洗練された石彫刻と建築に秀でていた。この時代には、ボロブドゥール遺跡やプランバナン寺院群といった記念碑的な作品が生み出され、これらは今日でもインドネシアの洗練された芸術的および建築的遺産の傑作として称賛されている。

8.2. 音楽と舞踊

インドネシアの音楽と舞踊は、地域ごとに独自の発展を遂げ、豊かな文化的多様性を示している。

インドネシアの音楽的遺産は歴史記録以前に遡り、先住民族は詠唱やアンクルン、ガムラン、ササンドゥといった伝統楽器を儀式で使用していた。他文化からの影響はインドネシア音楽を豊かにし、中東からはガンブスやカシダ、ポルトガルからはクロンチョン、そして国内で最も人気のある音楽ジャンルの一つであるダンドゥットは、ヒンディー、マレー、中東の要素を取り入れている。今日、インドネシア音楽は文化的類似性と言語の理解可能性により、マレーシア、シンガポール、ブルネイで地域的な人気を博している。

3000を超える伝統舞踊を有するインドネシアの舞踊形式は、魔術師の踊りやフドック(仮面舞踊)のような儀式や宗教的崇拝、そしてヒンドゥー・仏教およびイスラム教の影響を受けた時代に起源を持つ。西洋、日本、韓国文化によって形成された現代的および都市的な舞踊の人気が高まっている一方で、ジャワ、バリ、ダヤクの舞踊のような伝統舞踊は生きた伝統として残っている。

インドネシアの豊かな文化史は、その多様な服装スタイルにも反映されており、バティックやクバヤといった民族衣装は広く認識されており、これらはジャワ、スンダ、バリ文化にルーツを持つ。伝統的な服装は地域や各州によって異なり、バタックのウロス、マレーやミナンカバウのソンケット、ササックのイカットなどがあり、儀式、結婚式、公式行事で一般的に着用される。

8.3. 伝統衣装

インドネシアの伝統衣装は、その多様な民族と文化を反映しており、地域ごとに特色あるスタイルが存在する。最も広く知られているのは、ジャワ島、スンダ地方、バリ島などを起源とするバティック(ろうけつ染めの布)とクバヤ(女性用の上衣)である。これらは国の象徴的な衣装として、公式な行事や祭礼などで着用される。

スマトラ島では、バタック人のウロス(手織りの肩掛け布)、マレー人やミナンカバウ人のソンケット(金銀糸を織り込んだ布)が有名である。ヌサ・トゥンガラ諸島では、ササック人のイカット(絣織り)が知られる。カリマンタン島(ボルネオ島)のダヤク人は、樹皮やビーズを用いた独特の装飾を持つ衣装をまとう。スラウェシ島では、トラジャ族の豪華な儀式用の衣装や、ブギス人のバジュ・ボド(女性用のゆったりとした上衣)などがある。パプア地方では、コテカ(男性用の瓢箪製ペニスケース)のような伝統的な装身具が知られている。

これらの伝統衣装は、単に身を覆うだけでなく、社会的地位、民族的アイデンティティ、儀礼的な意味合いを持つことが多い。結婚式、宗教儀式、年中行事などの特別な機会に着用され、インドネシアの豊かな文化遺産を彩っている。

8.4. 演劇と映画

インドネシアの伝統演劇であるワヤン(影絵芝居)は、しばしばラーマーヤナやマハーバーラタといったヒンドゥー叙事詩を描写する。その他の演劇形式としては、ルドゥルック、クトプラック、サンディワラ、レノン、そしてユーモア、音楽、観客との対話を取り入れることが多いバリの舞踊劇などがある。ミナンカバウのランダイのような独自の伝統は、音楽、舞踊、武術(シラット)を組み合わせ、伝統的な儀式や祭りの際に半歴史的な伝説を語る。現代演劇では、テアトル・コマなどが風刺を通じて社会的・政治的テーマに取り組んでいる。

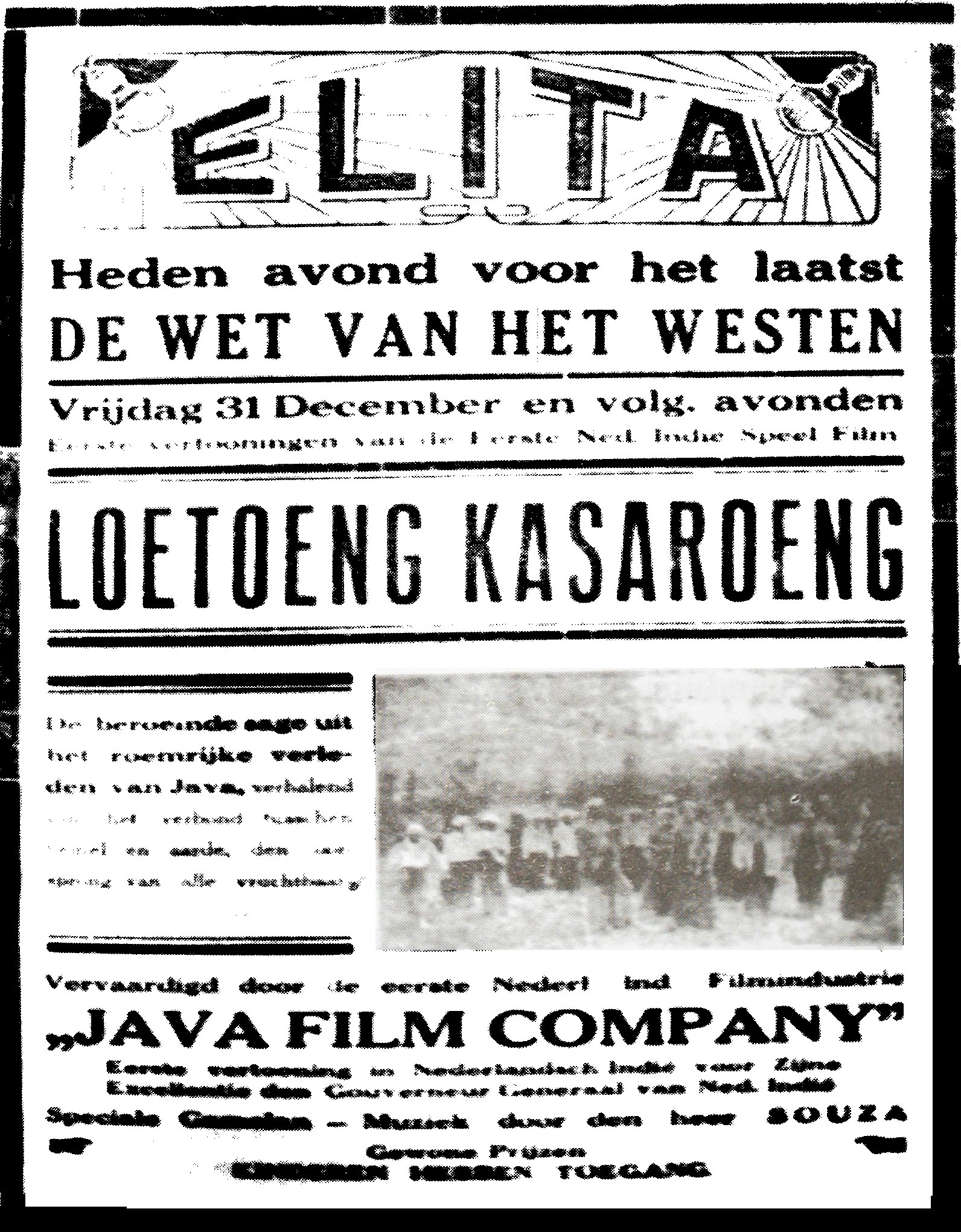

群島で最初に製作された映画は、1926年の『ルトゥン・カサルン』であり、オランダ人監督L・フフェルドープによるサイレント映画であった。映画産業は独立後に拡大し、1950年代にはウスマル・イスマイルが先駆的な役割を果たした。1960年代のスカルノ時代後期には、映画はナショナリズムと反西洋感情を促進するために利用され、一方、スハルトの「新秩序」体制は社会秩序を維持するために検閲を課した。映画製作は1980年代にピークを迎え、『プンガブディ・セタン』(1980年)、『チュッ・ニャ・ディン』(1988年)、ワルコップのコメディ映画などの著名な作品が生まれたが、続く10年間で産業は衰退した。

スハルト後の時代には産業は再興し、独立系映画製作者たちは以前は検閲されていた人種、宗教、愛といったテーマに取り組み、『プトゥアランガン・シェリナ』(2000年)、『アダ・アパ・ドゥンガン・チンタ?』(2002年)、『ラスカル・プランギ』(2008年)などの注目すべき映画を製作した。2022年の映画『KKN・ディ・デサ・プナリ』は興行記録を更新し、920万枚のチケットを売り上げ、最も視聴されたインドネシア映画となった。インドネシア映画祭(フェスティバル・フィルム・インドネシア)は、1955年以来、チトラ賞を授与し、映画の功績を称えている。

8.5. マスメディアと文学

インドネシアのメディアの自由は、情報省によってメディアが厳しく統制されていたスハルト政権崩壊後に大幅に改善された。テレビ放送は、公共放送TVRI(1962年~1989年)の独占から、全国ネットおよび地方局との競争市場へと移行した。21世紀までには、テレビ信号はすべての村に届き、最大11チャンネルが視聴可能となった。民間ラジオ局はニュースを提供し、外国放送局は多様な番組を提供している。印刷出版物も1998年以降大幅に拡大した。インドネシアのインターネット開発は1990年代初頭に始まり、最初の商業インターネットサービスプロバイダであるPT. Indo Internetが1994年に操業を開始した。2018年までに、国内のインターネットユーザーは1億7100万人に達し、主に15歳から19歳の若年層が、コンピュータではなく携帯電話を通じてインターネットにアクセスしていた。インターネット普及率は年々増加し続けている。

インドネシア文学は、5世紀のサンスクリット碑文と強力な口承にルーツを持ち、初期の近代文学はスマトラの伝統に由来する。伝統的な形式であるシャイール、パントゥン、ヒカヤット、ババッドが初期の散文と詩を支配し、『シャイール・アブドゥル・ムルク』、『ヒカヤット・ハン・トゥア』、『スラルス・サラティン』(マレー年代記)、『ババッド・タナハ・ジャウィ』(ジャワ年代記)などの著名な作品がある。1917年のバライ・プスタカ(国営出版社)設立は、土着文学の発展を推進する動きとなり、1950年代から1960年代にかけて文学の黄金時代を迎えた。国の政治的・社会的状況のダイナミクスに影響を受け、現代文学にはハイリル・アンワル、プラムディヤ・アナンタ・トゥール、アユ・ウタミといった著名な人物の作品が含まれる。

8.6. 料理

インドネシア料理は多くの地方料理があり、しばしば土着文化と、中国、アフリカ、ヨーロッパ、中東、インドといった外国の影響に基づいている。米が主要な主食であり、肉や野菜のおかずと共に出される。香辛料(特に唐辛子)、ココナッツミルク、魚、鶏肉が基本的な材料である。

ナシゴレン、ガドガド、ミーアヤム、バッソ、サテ、ソトといった人気の料理はどこにでもあり、国民食と考えられている。しかし、観光省は2014年に、様々な料理の伝統の多様性を結びつけるものとしてトゥンペンを公式な国民食として選んだ。その他の人気料理には、パダン料理の一つであるルンダンや、デンデン、グライなどがある。もう一つの発酵食品はオンチョムであり、テンペといくつかの点で似ているが、大豆だけでなく様々な基質を使用し、異なる菌によって作られ、西ジャワ州で広く食されている。

8.7. スポーツ

バドミントンとサッカーがインドネシアで最も人気のあるスポーツである。インドネシアは、男子バドミントンの世界団体選手権であるトマス杯と、女子のユーバー杯で優勝経験のある数少ない国の一つである。ウエイトリフティングと共に、インドネシアのオリンピックメダル獲得に最も貢献しているスポーツである。リーガ1は国内のトップサッカークラブリーグである。国際舞台では、インドネシア代表は、1938年にオランダ領東インドとしてFIFAワールドカップに初めて参加したアジアのチームである。地域レベルでは、1958年アジア競技大会で銅メダルを獲得し、1987年、1991年、2023年の東南アジア競技大会(SEA Games)で3つの金メダルを獲得した。AFCアジアカップへの初出場は1996年であった。

その他の人気スポーツには、ボクシングやバスケットボールがあり、これらは1948年の第1回国民体育大会(Pekan Olahraga Nasionalペカン・オラフラガ・ナシオナルインドネシア語、PON)の一部であった。セパタクローやマドゥラ島のカラパン・サピ(牛レース)は、インドネシアの伝統スポーツの例である。部族間抗争の歴史がある地域では、フローレス島の「チャチ」やスンバ島の「パソラ」のような模擬戦闘競技が行われる。プンチャック・シラットはインドネシアの武術であり、2018年にはアジア競技大会の競技種目の一つとなり、インドネシアは主要な競争相手国の一つとして登場した。東南アジアでは、インドネシアは1977年以来、SEA Gamesのメダル獲得数で10回首位に立っており、直近では2011年であった。

8.8. 祝祭日

インドネシアの祝祭日は、国家の歴史、宗教、文化を反映しており、国民の生活において重要な役割を果たしている。主な祝祭日には、国家記念日と宗教関連の祝日がある。

国家記念日

- インドネシア独立記念日(Hari Kemerdekaan Republik Indonesiaハリ・クメルデカアン・レプブリク・インドネシアインドネシア語):8月17日。1945年の独立宣言を記念する最も重要な祝日。全国で式典やパレード、様々な催しが行われる。

- パンチャシラの日(Hari Lahir Pancasilaハリ・ラヒル・パンチャシラインドネシア語):6月1日。国家イデオロギーであるパンチャシラの誕生を記念する。

- カルティニの日(Hari Kartiniハリ・カルティニインドネシア語):4月21日。女性解放運動の先駆者であるカルティニを記念する日。

- 労働者の日(Hari Buruh Internasionalハリ・ブル・インターナシオナルインドネシア語):5月1日。国際的なメーデー。

- 英雄の日(Hari Pahlawanハリ・パラワンインドネシア語):11月10日。1945年のスラバヤでの独立戦争の英雄たちを追悼する日。

宗教関連の祝日(暦年により日付が変動するものが多い)

- イード・アル=フィトル(Idul Fitriイドゥル・フィトリインドネシア語、レバラン):イスラム教の断食月(ラマダン)明けを祝う最も重要な祝祭。多くの人々が帰省し、家族や親戚と過ごす。

- イード・アル=アドハー(Idul Adhaイドゥル・アドハインドネシア語):イスラム教の犠牲祭。メッカ巡礼(ハッジ)の最終日と重なる。

- イスラム暦元日(Tahun Baru Islamタフン・バル・イスラムインドネシア語):イスラム暦の新年。

- 預言者ムハンマド生誕祭(Maulid Nabi Muhammad SAWマウリド・ナビ・ムハンマドSAWインドネシア語):預言者ムハンマドの誕生日を祝う。

- ムハンマド昇天祭(Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAWイスラ・ミラジ・ナビ・ムハンマドSAWインドネシア語):預言者ムハンマドの夜の旅と昇天を記念する。

- クリスマス(Hari Natalハリ・ナタルインドネシア語):12月25日。キリスト教の祝日。

- 聖金曜日(Wafat Isa Al-Masihワファト・イサ・アルマシインドネシア語):キリスト教の祝日。イエス・キリストの受難と死を記念する。

- キリストの昇天(Kenaikan Isa Al-Masihクナイカン・イサ・アルマシインドネシア語):キリスト教の祝日。イエス・キリストの昇天を記念する。

- ニュピ(Hari Raya Nyepiハリ・ラヤ・ニュピインドネシア語):バリ・ヒンドゥー教の新年。静寂の日とされ、一切の活動が禁じられる。

- ウェーサーカ祭(Hari Raya Waisakハリ・ラヤ・ワイサックインドネシア語):仏教の最も重要な祝祭。釈迦の誕生、悟り、入滅を祝う。

- 旧正月(Tahun Baru Imlekタフン・バル・イムレックインドネシア語):華人系住民の祝日。

これらの祝祭日は、インドネシアの多様な文化と宗教的寛容性を象徴するものであり、国民のアイデンティティ形成に寄与している。