1. 概要

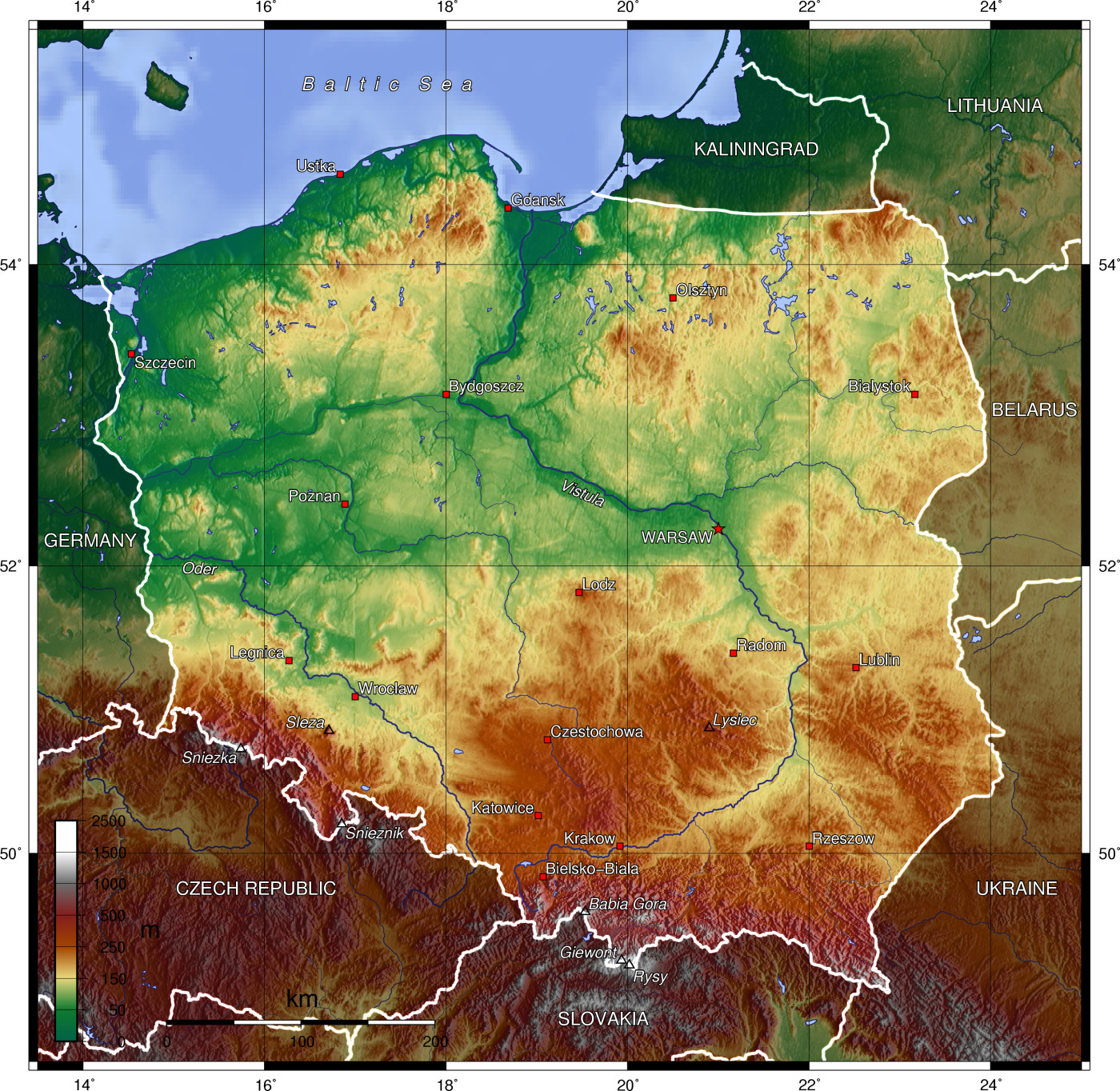

ポーランドは、中央ヨーロッパに位置する共和国である。北はバルト海に面し、西はドイツ、南はチェコおよびスロバキア、東はウクライナおよびベラルーシ、北東はリトアニアおよびロシア(カリーニングラード州)と国境を接している。国土面積は約31.27 万 km2で、多様な景観、生態系、温暖な気候を特徴とする。16の県(ヴォイヴォトシップ)から構成され、人口は約3,800万人強で、欧州連合(EU)加盟国中5番目に人口が多く、面積ではEU第5位の国である。首都であり最大の都市はワルシャワであり、その他の主要都市にはクラクフ、ヴロツワフ、ウッチ、ポズナン、グダニスク、シュチェチンなどがある。

ポーランドの歴史は、先史時代から現代に至るまで、国家の形成、発展、分割、そして再独立という激動の道のりを歩んできた。10世紀にキリスト教を受容し、ポーランド国家の基礎が築かれた。16世紀にはリトアニアと連合してポーランド・リトアニア共和国を形成し、ヨーロッパ有数の大国へと発展、「黄金時代」と呼ばれる繁栄期を迎えた。この時期、共和国は選挙王政と貴族民主主義を特徴とし、1791年にはヨーロッパ初の近代的な成文憲法である5月3日憲法を採択した。しかし、18世紀後半には周辺列強による3度のポーランド分割により国家は消滅した。第一次世界大戦後、ポーランドは独立を回復し第二共和国を樹立したが、第二次世界大戦ではナチス・ドイツとソビエト連邦による侵攻を受け、再び国土は分割され、ホロコーストを含む甚大な被害を被った。戦後、ソ連の影響下にポーランド人民共和国が成立し、共産主義体制が敷かれたが、「連帯」運動などの民主化運動を経て、1989年に円卓会議により共産主義体制は崩壊し、ポーランド第三共和国として民主化と市場経済への移行を果たした。

ポーランドは半大統領制の共和国であり、行政、立法、司法の三権分立に基づいている。NATOおよびEUの加盟国であり、国際連合、世界貿易機関(WTO)、経済協力開発機構(OECD)など多くの国際機関にも加盟している。経済的には、サービス業、工業、農業が主要産業であり、EU加盟後は急速な経済成長を遂げ、高所得国に分類されている。国民は高い生活水準、安全性、経済的自由を享受し、無料の大学教育や国民皆保険制度も整備されている。ポーランドは豊かな文化遺産を有し、17件のユネスコ世界遺産が登録されている。

2. 国名

ポーランドの公式な国名は、ポーランド語で Rzeczpospolita Polskaジェチュポスポリタ・ポルスカポーランド語 と表記される。通称は Polskaポルスカポーランド語 である。日本語では「ポーランド共和国」、通称「ポーランド」と呼称される。

「ポルスカ」の語源は、ヴァルタ川流域、現在のヴィエルコポルスカ地方に6世紀から8世紀にかけて居住していた西スラヴ系部族の「ポラン人(Polanieポーランド語)」に由来する。この部族名は、スラヴ祖語で「野原」や「平原」を意味する名詞「pole」から派生しており、これはさらにインド・ヨーロッパ祖語で「平地」を指す「*pleh₂-」に遡る。この名称は、ヴィエルコポルスカ地方の平坦な地形を示唆している。

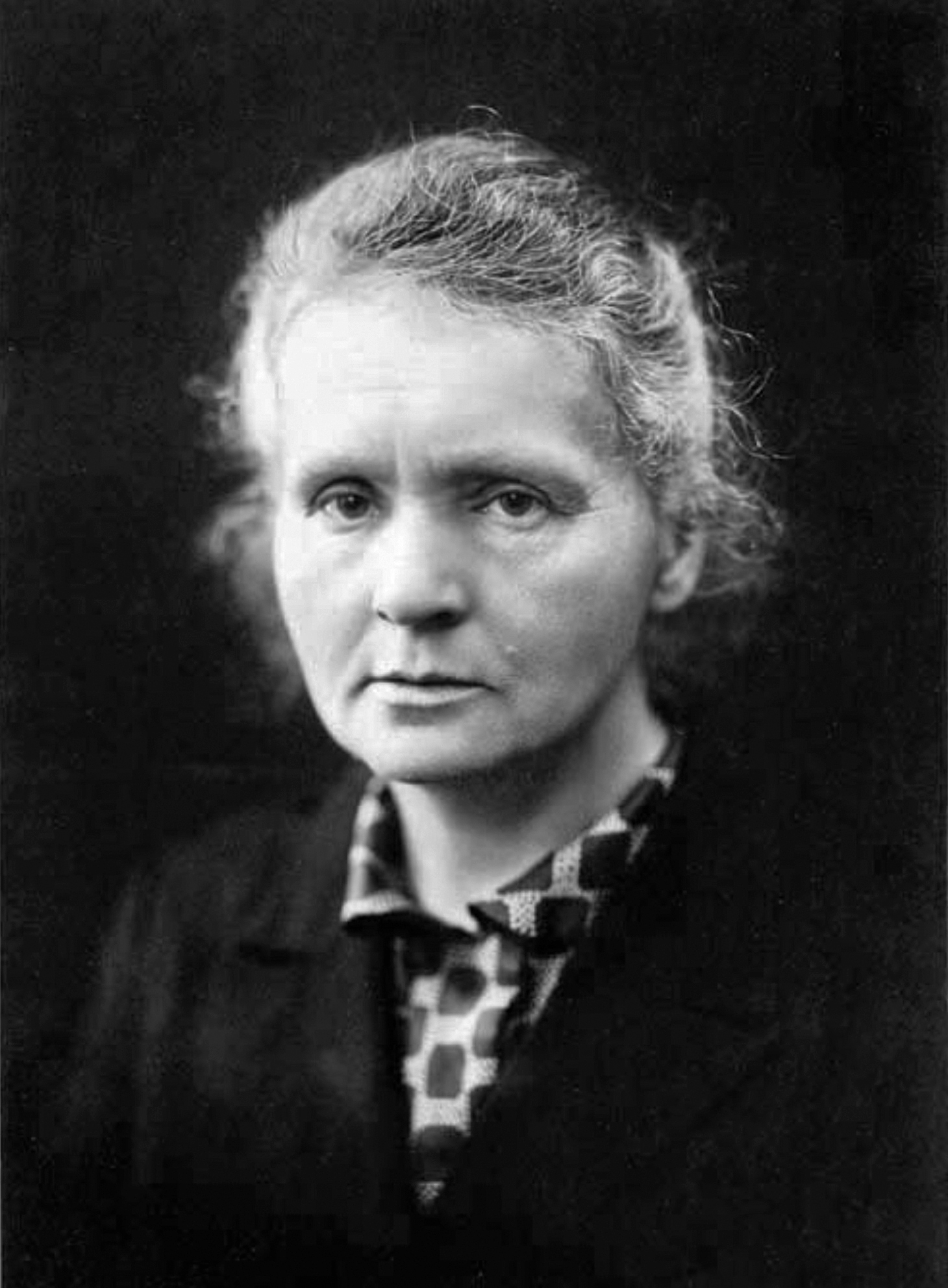

英語の国名「Poland」は、1560年代にドイツ語の「Pole(n)」(ポーランド人)に「land」(国、土地)という接尾辞が付加されて形成された。それ以前、中世ヨーロッパではラテン語形の「Polonia」が広く用いられていた。この「Polonia」は、ポーランド出身の科学者マリア・スクウォドフスカ=キュリーが発見した元素「ポロニウム」の名称の由来ともなっている。

ポーランドの古風な別称として「Lechia(レヒア)」があり、その語源は伝説的なレヒト族の支配者「Lech(レフ)」、あるいはポーランド南東端の小ポーランド地方に住んでいた西スラヴ系部族「Lendians(レンディア人)」に由来すると考えられている。レンディア人の部族名は、古ポーランド語で「平原」を意味する「lęda」に起源を持つ。中世の年代記においては、「Lechia」と「Polonia」はポーランドを指す言葉としてしばしば互換的に用いられた。ハンガリー語、リトアニア語、ペルシア語など一部の言語では、現在も「Lechia」に由来する呼称が公式に使用されている。

「ジェチュポスポリタ」は、「公共のもの」を意味するラテン語の「res publica」をポーランド語に翻訳借用したものであり、歴史的には16世紀のポーランド・リトアニア共和国時代から用いられている。「res」(物、財産)がポーランド語の「rzecz」に、「publica」(公共の)が「pospolita」に対応する。1952年から1989年までの共産主義時代には「ポーランド人民共和国(Polska Rzeczpospolita Ludowa)」と称され、これが歴史的な国名の呼称における唯一の断絶期間であった。

3. 歴史

ポーランドの歴史は、古代の部族社会から国家形成、ピャスト朝とヤギェウォ朝による中世王国の発展、ポーランド・リトアニア共和国の「黄金時代」と選挙王政、そして18世紀末のポーランド分割による国家消滅と、それに続く1世紀以上にわたる独立闘争の時代を経て、第一次世界大戦後に第二共和国として独立を回復するまでの複雑な道のりをたどる。しかし、第二次世界大戦ではナチス・ドイツとソビエト連邦の侵攻により再び国土は蹂躙され、甚大な人的・物的被害を被った。戦後はソ連の影響下でポーランド人民共和国が成立し共産主義体制が敷かれたが、1980年代の「連帯」運動を中心とする民主化運動が実を結び、1989年の円卓会議を経て共産主義体制は崩壊、現在のポーランド第三共和国へと移行し、民主主義と市場経済を基盤とする国家として再出発した。

3.1. 先史時代と古代国家

現在のポーランド領における人類の活動は、約50万年前の旧石器時代前期にまで遡り、ホモ・エレクトスのような古代人類が居住していた。しかし、厳しい気候のため、恒久的な定住地の形成は妨げられた。現生人類(ホモ・サピエンス)の到来は、約1万年前の最終氷期(ヴァイクセル氷期)末期の気候変動と一致し、この頃からポーランドは居住可能となった。

新石器時代には広範な発展が見られ、ポーランドのクヤヴィア地方では紀元前5500年頃のヨーロッパ最古のチーズ製造の痕跡が発見されている。また、ブロノチツェの壺には、紀元前3400年頃の車輪付き車両と考えられる最古の描写が刻まれている。

青銅器時代から鉄器時代初期(紀元前1300年~紀元前500年)にかけては、人口密度が増加し、柵で囲まれた集落(ゴルド)が建設され、ルサチア文化が拡大した。この時代の重要な考古学的発見としては、青銅器時代後期(紀元前8世紀半ば)のルサチア文化に属するビスフピンの要塞化された集落が挙げられる。

古典古代(紀元前400年~紀元後500年)には、ケルト人、スキタイ人、ゲルマン人、サルマタイ人、バルト人、そして初期スラヴ人など、多くの異なる古代部族が現在のポーランド領に居住していた。さらに、考古学的発見は、琥珀交易路を保護するために派遣されたローマ軍団の存在も確認している。

ポーランドの諸部族は、6世紀頃の民族移動時代の第二波の後に現れた。彼らはスラヴ人であり、それ以前にこの地域に住んでいた人々の同化された残存者を含んでいた可能性がある。10世紀初頭から、西ポラン人がこの地域の他のレヒト諸部族を支配するようになり、当初は部族連合を形成し、後に中央集権的な君主制国家を形成した。

3.2. ポーランド王国 (ピャスト朝)

ポーランドは、10世紀半ば頃、ピャスト朝の下で認識可能な統一的・領域的実体として形成され始めた。966年、ポラン人の支配者ミェシュコ1世は、ローマ・カトリック教会の後援のもとキリスト教を受容し、ポーランド洗礼を行った。968年にはポズナンに宣教司教区が設立された。「ダゴメ・イウデックス」と題された文書は、グニェズノを首都とするポーランドの地理的境界を初めて定義し、その君主制が教皇庁の保護下にあることを確認した。この国の初期の起源は、現存する最古のポーランド年代記であるガルス・アノニムスの『ゲスタ・プリンキプム・ポロノルム』に記述されている。この時代の重要な国家的出来事として、997年にプロイセンの異教徒に殺害されたプラハのアダルベルトの殉教があり、その遺骨はミェシュコの後継者ボレスワフ1世勇敢王によってその重量分の金で買い戻されたと伝えられている。

1000年、グニェズノ会議において、ボレスワフ1世は神聖ローマ皇帝オットー3世から叙任権を獲得し、オットー3世は追加の司教区とグニェズノ大司教区の創設に同意した。その後、クラクフ、コウォブジェク、ヴロツワフに3つの新しい教区が設立された。また、オットー3世はボレスワフ1世に王室のレガリアと聖槍のレプリカを授与し、これらは後に1025年頃、教皇ヨハネス19世から戴冠の許可を得て、初代ポーランド王として戴冠する際に使用された。ボレスワフ1世はまた、ドイツのルサチア、チェコのモラヴィア、上ハンガリー、キエフ大公国の南西部地域を占領することにより、領土を大幅に拡大した。

ポーランドにおける異教からキリスト教への移行は即座には行われず、1030年代の異教徒の反動を引き起こした。1031年、ミェシュコ2世ランベルトは王位を失い、暴力のなか亡命した。この混乱により、1038年、カジミェシュ1世復興王によって首都はクラクフに移された。1076年、ボレスワフ2世大胆王は王位を再興したが、1079年、政敵であったシュチェパヌフのスタニスワフ司教を殺害したため追放された。1138年、ボレスワフ3世曲唇公が息子たちの間で領地を分割したため、国は5つの主要な公国(マウォポルスカ、ヴィエルコポルスカ、シロンスク、マゾフシェ、サンドミェシュ、そして断続的にポモージェを支配)に分裂した。1226年、マゾフシェ公コンラト1世は、バルト海のプロイセン人との戦いを支援するためにドイツ騎士団を招いたが、この決定は後に騎士団との数世紀にわたる戦争を引き起こすことになった。

13世紀前半、ヘンリク1世髭公とヘンリク2世敬虔公は分裂した公国を統一することを目指したが、モンゴルのポーランド侵攻とレグニツァの戦いでのヘンリク2世の戦死により、統一は妨げられた。それに続く荒廃の結果、人口減少と職人労働の需要がドイツ人およびフランドル人入植者のポーランドへの移住を促し、これはポーランドの諸公によって奨励された。1264年、カリシュの法令は、ヨーロッパの他の地域で迫害を逃れてポーランドに来たポーランドのユダヤ人に前例のない自治権を与えた。

1320年、ヴワディスワフ1世短身王は、1296年のプシェミスウ2世以来、再統一されたポーランドの最初の王となり、クラクフのヴァヴェル大聖堂で戴冠した最初の王となった。1333年から始まったカジミェシュ3世大王の治世は、城郭インフラ、軍隊、司法、外交の発展によって特徴づけられた。彼の権威の下で、ポーランドはヨーロッパの主要な大国へと変貌し、1340年にはルテニアに対するポーランドの支配を確立し、黒死病の蔓延を防ぐための検疫を実施した。1364年、カジミェシュはヨーロッパ最古の高等教育機関の一つであるクラクフ大学(現ヤギェウォ大学)を創設した。1370年の彼の死によりピャスト朝は終焉を迎えた。彼の最も近い男性親族であるハンガリーのラヨシュ1世が後を継ぎ、ポーランド、ハンガリー、クロアチアを人的同君連合で統治した。ラヨシュの末娘ヤドヴィガは1384年にポーランド初の女性君主となった。

3.3. 黄金時代 (ヤギェウォ朝)

1386年、ポーランド女王ヤドヴィガはリトアニア大公ヨガイラ(ポーランド名ヴワディスワフ2世ヤギェウォ)と便宜結婚し、ヤギェウォ朝とポーランド・リトアニア連合を形成した。この連合は中世後期から近世初期にかけて続いた。ポーランド人とリトアニア人の協力関係は、広大な多民族国家であるリトアニア大公国の領土をポーランドの勢力圏に引き入れ、当時のヨーロッパで最大級の政治的実体の一つの中で共存していた住民にとって有益であることが証明された。

バルト海地域では、ポーランドとリトアニアのドイツ騎士団との戦いが続き、1410年のグルンヴァルトの戦いで頂点に達した。この戦いでポーランド・リトアニア連合軍はドイツ騎士団に対して決定的な勝利を収めた。1466年、13年戦争の後、カジミェシュ4世ヤギェロンчик王はトルンの和約に王室の同意を与え、これにより将来のプロイセン公国がポーランドの宗主権下に置かれ、プロイセンの支配者は貢納を強いられることになった。ヤギェウォ朝はまた、ボヘミア王国(1471年以降)とハンガリー王国の王朝支配も確立した。南方では、ポーランドはオスマン帝国(ヴァルナ十字軍)とクリミア・ハン国と対峙し、東方ではリトアニアがモスクワ大公国と戦うのを助けた。

ポーランドは封建制国家として発展し、主に農業経済であり、ますます強力になる地主貴族(シュラフタ)が農民をフォルヴァルクと呼ばれる私的な荘園農場に閉じ込めていた。1493年、ヤン1世オルブラフトは、下院(代議院)と上院(元老院)から成る二院制議会(セイム)の創設を認可した。1505年にポーランド議会(セイム)で採択された「ニヒル・ノヴィ」法は、立法権の大部分を君主から議会に移譲し、この出来事は「黄金の自由」として知られる時代の始まりを示した。この時代、国家は表向きは自由で平等なポーランド貴族によって統治されていた。

16世紀にはプロテスタント宗教改革運動がポーランドのキリスト教に深く浸透し、その結果、当時ヨーロッパではユニークな宗教的寛容を促進する政策が確立された。この寛容さにより、国はヨーロッパを悩ませた宗教的混乱や宗教戦争を回避することができた。ポーランドでは、非三位一体派キリスト教が、カルヴァン派から分離し、世界的なユニテリアン主義の共同創設者となった、いわゆるポーランド兄弟団の教義となった。

ジグムント1世老王とジグムント2世アウグストゥスのもとで呼び起こされたヨーロッパ・ルネサンスは、文化的な覚醒を促進する必要性に切迫感を与えた。「ポーランド黄金時代」には、国の経済と文化が栄えた。ミラノ公ジャン・ガレアッツォ・スフォルツァの娘でジグムント1世の王妃であったイタリア生まれのボナ・スフォルツァは、ヴァヴェル城における建築、料理、言語、宮廷慣習に多大な貢献をした。

3.4. ポーランド・リトアニア共和国

1569年のルブリン合同により、選挙王政を特徴とし、主に貴族によって統治される統一連邦国家であるポーランド・リトアニア共和国が成立した。この時期は繁栄の時代と重なっていた。ポーランドが支配するこの連合は、その後、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ、南東ヨーロッパ、北ヨーロッパの一部を政治的に支配する主要な大国であり、主要な文化的存在となった。ポーランド・リトアニア共和国は、最大時には約100.00 万 km2を占め、ヨーロッパ最大の国家であった。同時に、ポーランドは新たに獲得した領土においてポーランド化政策を強行し、これは少数民族や宗教的少数派の抵抗に遭った。

1573年、最初の選挙王であるフランスのアンリ・ド・ヴァロワ(後のフランス王アンリ3世)は、将来の君主が貴族の権利を尊重することを義務付けるヘンリク条項を承認した。彼がポーランドを離れてフランス王になると、後継者のステファン・バートリはリヴォニア戦争で成功を収め、ポーランドはバルト海東岸にさらに多くの領土を獲得した。その後、国政は大法官ヤン・ザモイスキによって率いられた。バートリの後継者であるジグムント3世ヴァーサは、ポーランド継承戦争でハプスブルク家の対立候補マクシミリアン3世大公を破った。1592年、ジグムントは父ヨハン3世を継いでスウェーデン王となった。ポーランド・スウェーデン合同は1599年まで続き、その時彼はスウェーデン人によって退位させられた。

1609年、ジグムントは内戦に巻き込まれていたロシア・ツァーリ国に侵攻し(ポーランド・モスクワ戦争)、1年後、スタニスワフ・ジュウキェフスキ指揮下のポーランド有翼重騎兵部隊(フサリア)はクルシノの戦いでロシア軍を破った後、2年間モスクワを占領した。ジグムントはまた、南東部でオスマン帝国に対抗した。1621年のホティンの戦いでは、ヤン・カロル・ホトキェヴィチがトルコ軍に対して決定的な勝利を収め、スルタン・オスマン2世の失脚を招いた。ジグムントのポーランドにおける長い治世は、「銀の時代」と一致した。リベラルなヴワディスワフ4世ヴァーサはポーランドの領土的領有を効果的に防衛したが、彼の死後、広大な共和国は国内の混乱と絶え間ない戦争により衰退し始めた。

1648年、ウクライナに対するポーランドの覇権はフメリニツキーの乱を引き起こし、続いて第二次北方戦争中の壊滅的な「大洪水時代」が起こり、1657年にはブロンベルク条約によりプロイセンが独立した。1683年、ヤン3世ソビエスキはウィーンの戦いでヨーロッパへのオスマン軍の進撃を阻止し、軍事力を再確立した。アウグスト2世強健王とアウグスト3世のザクセン朝時代には、ポーランドを犠牲にして近隣諸国が勢力を増した。両ザクセン王は、大北方戦争(1700年)とポーランド継承戦争(1733年)においてスタニスワフ・レシチニスキの反対に直面した。

3.5. ポーランド分割と独立運動

1764年の国王選挙により、スタニスワフ・アウグスト・ポニャトフスキが王位に就いた。彼の立候補は、彼の後援者であり元愛人であったロシアの女帝エカチェリーナ2世によって広範囲に資金提供された。新王は、必要な近代化改革を実行したいという願望と、周辺諸国との平和を維持する必要性との間で巧みに立ち回った。彼の理想は、ポニャトフスキとあらゆる外部からの影響に対抗することを目的とした1768年のバール連盟の結成につながった。この連盟は、ポーランドの主権と貴族が持つ特権を維持することを不器用に目指した。政府再編の試みの失敗と国内の混乱は、近隣諸国を侵略へと駆り立てた。

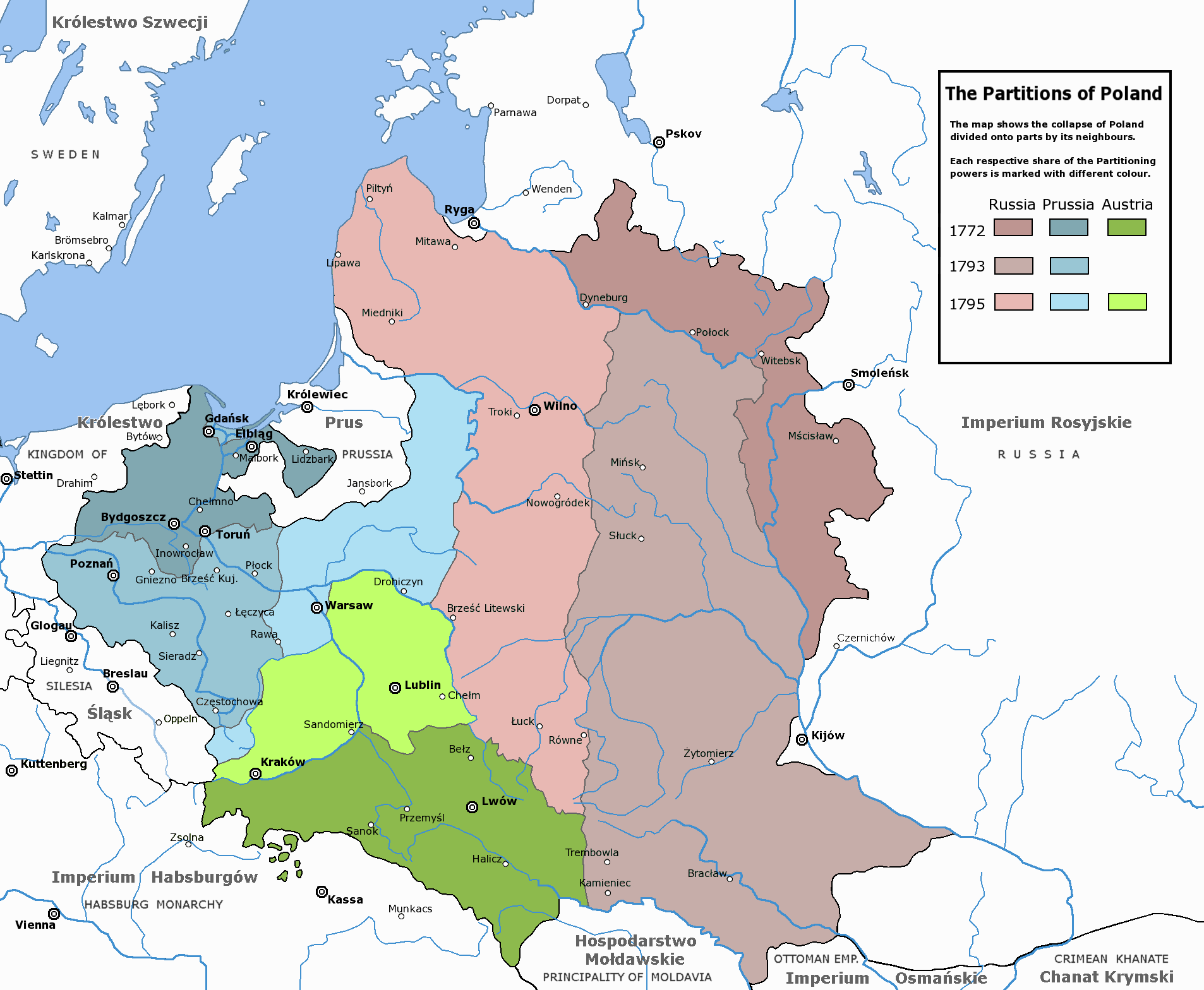

1772年、プロイセン、ロシア、オーストリアによる共和国の第一次ポーランド分割が行われ、この行為を分割セイムはかなりの強要のもとに、最終的に既成事実として批准した。領土喪失を無視して、1773年に重要な改革計画が策定され、その中でヨーロッパ初の政府教育機関である国民教育委員会が発足した。学童に対する体罰は1783年に公式に禁止された。ポニャトフスキはポーランド啓蒙主義の中心人物であり、産業の発展を奨励し、共和制の新古典主義建築を受け入れた。芸術と科学への貢献により、彼は王立協会のフェローシップを授与された。

1791年、大セイム(議会)は最初の最高国家法典である5月3日憲法を採択し、立憲君主制を導入した。この法律に反対する貴族と代議員の組織であるタルゴヴィツァ連盟はエカチェリーナに訴え、1792年のポーランド・ロシア戦争を引き起こした。ポーランドの覇権再興を恐れたロシアとプロイセンは、1793年に第二次ポーランド分割を計画・実行し、これにより国は領土を奪われ、独立した存在として存続できなくなった。1795年10月24日、共和国は第三次ポーランド分割によって3度目の分割を受け、領土的実体として消滅した。最後のポーランド王スタニスワフ・アウグストは1795年11月25日に退位した。

ポーランド人は、分割国や占領軍に対して何度も蜂起した。ポーランドの主権を守るための失敗した試みは、1794年のコシチュシュコの蜂起で行われた。この蜂起では、数年前にアメリカ独立戦争でジョージ・ワシントンの下で戦った、民衆的で著名な将軍タデウシュ・コシチュシュコがポーランドの反乱軍を率いた。ラツワヴィツェの戦いでの勝利にもかかわらず、彼の最終的な敗北は、123年間にわたるポーランドの独立した存在の終焉を意味した。

1806年、ヤン・ヘンリク・ドンブロフスキによって組織された蜂起が、第四次対仏大同盟戦争中にナポレオンがプロイセンに進軍する前に西ポーランドを解放した。1807年のティルジット条約に基づき、ナポレオンは同盟国であるザクセン王フリードリヒ・アウグスト1世が統治する従属国であるワルシャワ公国を宣言した。ポーランド人はナポレオン戦争でフランス軍を積極的に支援し、特にユゼフ・ポニャトフスキ指揮下の部隊は、1813年のライプツィヒの戦いで戦死する直前にフランス元帥となった。ナポレオンの追放後、ワルシャワ公国は1815年のウィーン会議で廃止され、その領土はロシアのポーランド立憲王国、プロイセンのポズナン大公国、そしてクラクフ自由都市を有するオーストリア領ガリツィアに分割された。

1830年、ワルシャワの士官候補生学校の下士官たちが十一月蜂起で反乱を起こした。その崩壊後、ポーランド立憲王国は憲法上の自治権、軍隊、立法議会を失った。ヨーロッパ諸国民の春の間、ポーランド人は1848年のヴィエルコポルスカ蜂起でドイツ化に抵抗するために武器を取ったが、その失敗により公国の地位は単なるポーゼン州に格下げされ、その後1871年にドイツ帝国に統合された。ロシアでは、一月蜂起(1863年~1864年)の崩壊が、ポーランド系ユダヤ人に対する国外追放とポグロムに続く、厳しい政治的、社会的、文化的報復を引き起こした。19世紀末に向けて、ポーランド立憲王国は高度に工業化され、その主要輸出品は石炭、亜鉛、鉄、繊維であった。

3.6. ポーランド第二共和国

第一次世界大戦後、連合国は1919年6月のヴェルサイユ条約を通じて確認されたポーランドの再建に合意した。3つの占領国の軍隊と共に戦ったポーランド軍は総計200万人にのぼり、45万人以上が死亡した。1918年11月のドイツとの休戦協定後、ポーランドはポーランド第二共和国として独立を回復した。

ポーランド第二共和国は、一連の軍事紛争、最も顕著なのはポーランド・ソビエト戦争であり、この戦争でポーランドはワルシャワの戦いで赤軍に壊滅的な敗北を与えた後、主権を再確認した。

戦間期はポーランド政治の新時代を告げた。ポーランドの政治活動家は第一次世界大戦までの数十年間、厳しい検閲に直面していたが、国内に新しい政治的伝統が確立された。後に首相となるイグナツィ・パデレフスキのような多くの亡命ポーランド活動家が帰国した。彼らの多くは、その後、新しく形成された政治および政府機関で重要な地位に就いた。1922年、初代大統領ガブリエル・ナルトヴィッチがワルシャワのザヘンタ美術館で画家であり右翼民族主義者のエリギウス・ニェヴィアドムスキによって暗殺されるという悲劇が起こった。

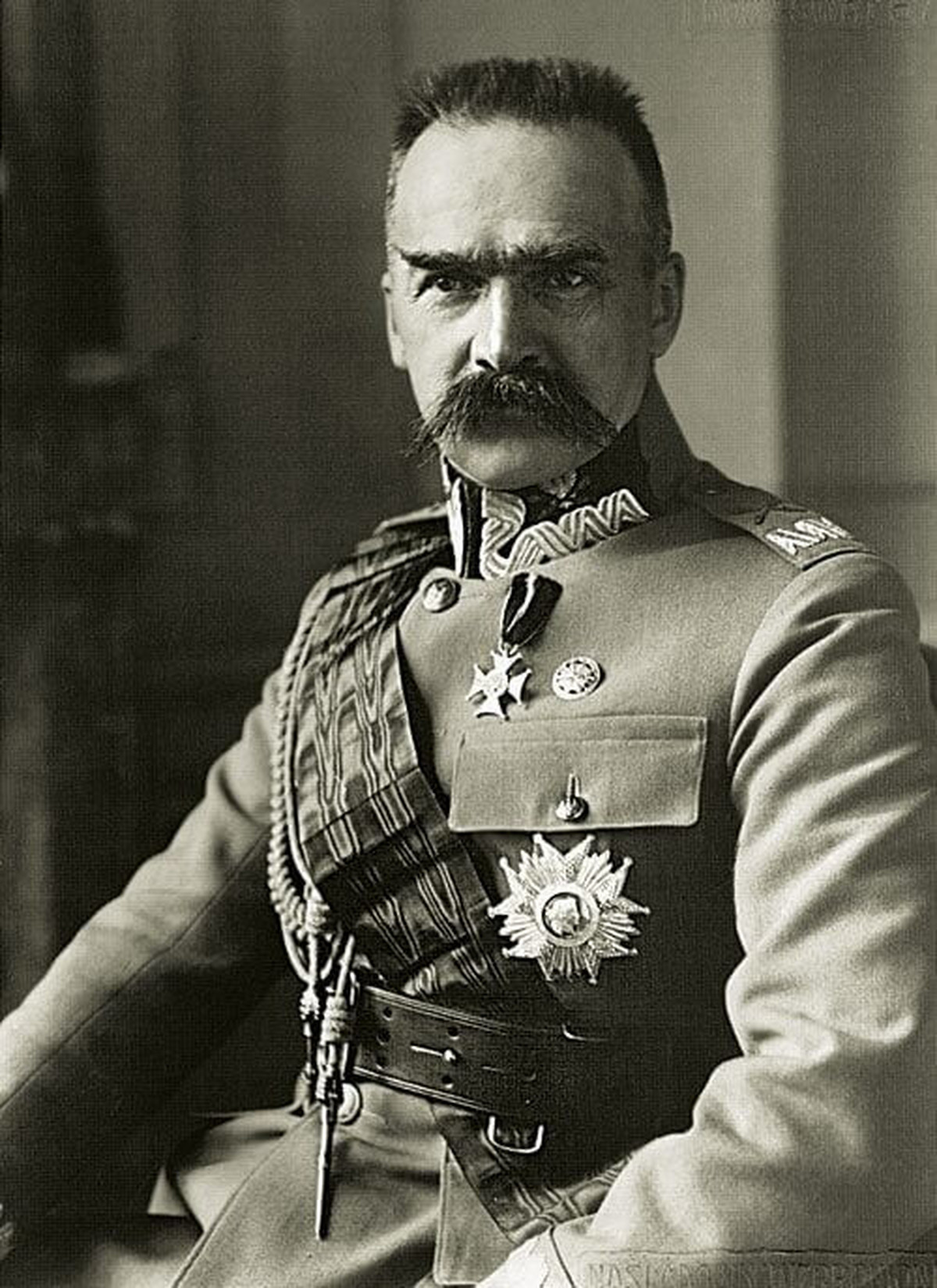

1926年、ポーランド独立運動の英雄ユゼフ・ピウスツキ元帥が率いる5月クーデターにより、ポーランド第二共和国の統治は、左右両派の過激な政治組織が国を不安定化させるのを防ぐため、無党派のサナツィア(「治癒」)運動に移行した。1930年代後半までに、国内の政治的過激主義による脅威の増大により、ポーランド政府はますます強硬になり、国の安定を脅かす共産主義政党や超国家主義政党を含む多くの過激派組織を禁止した。

3.7. 第二次世界大戦

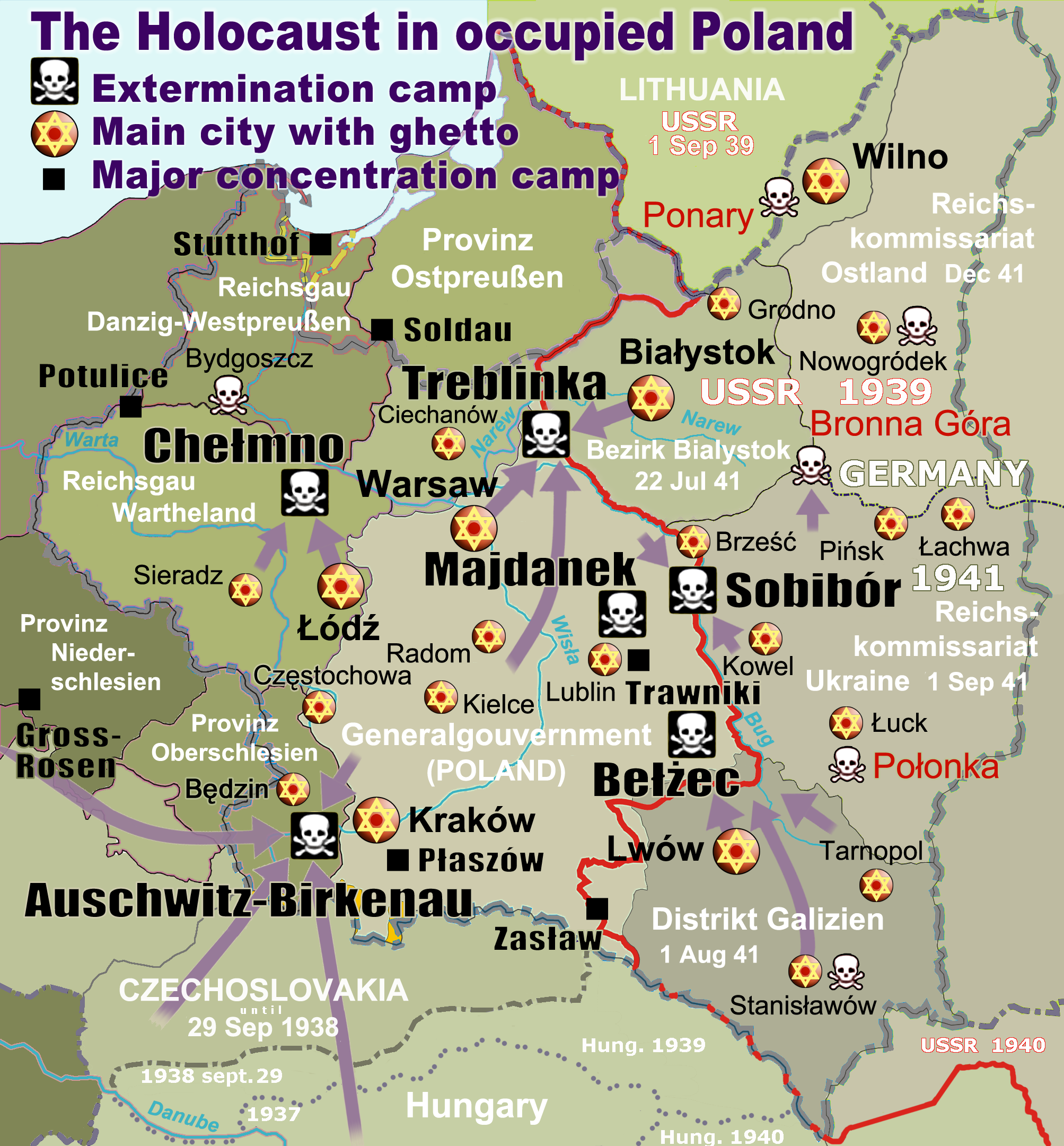

第二次世界大戦は、1939年9月1日のナチス・ドイツによるポーランド侵攻と、それに続く9月17日のソビエト連邦によるポーランド侵攻によって始まった。1939年9月28日、ワルシャワは陥落した。モロトフ=リッベントロップ協定で合意されたように、ポーランドはナチス・ドイツが占領する地域とソビエト連邦が占領する地域の2つに分割された。1939年から1941年にかけて、ソ連は何十万人ものポーランド人を追放した。ソ連のNKVDは、バルバロッサ作戦に先立ち、カティンの森事件などで何千人ものポーランド人捕虜を処刑した。ドイツの計画立案者たちは1939年11月に「すべてのポーランド人の完全な破壊」を要求しており、彼らの運命は大量虐殺的な「東部総合計画」に概説されていた。

ポーランドはヨーロッパで4番目に大きな兵力を提供し、その軍隊は西側のポーランド亡命政府と東側のソビエト指導部の両方に仕えた。ポーランド軍はノルマンディー上陸作戦、イタリア戦線、北アフリカ戦線、オランダ解放作戦で重要な役割を果たし、特にバトル・オブ・ブリテンとモンテ・カッシーノの戦いで記憶されている。ポーランドの諜報員は連合国にとって非常に貴重であり、ヨーロッパ内外から多くの情報を提供した。ポーランドの暗号解読者はエニグマ暗号の解読を担当し、マンハッタン計画に参加したポーランドの科学者はアメリカの原子爆弾の共同製作者であった。東部では、ソ連が支援するポーランド第1軍がワルシャワ蜂起とベルリンの戦いで活躍した。

戦時中の抵抗運動であり国内軍(Armia Krajowa)は、ドイツの占領と戦った。それは戦争全体の3大抵抗運動の1つであり、学位授与大学や裁判制度を備えた地下国家として機能する広範な秘密活動を含んでいた。抵抗運動は亡命政府に忠実であり、一般的に共産主義ポーランドの考えに憤慨していた。このため、1944年の夏にテンペスト作戦を開始し、1944年8月1日に始まったワルシャワ蜂起はその最もよく知られた作戦である。

アドルフ・ヒトラーの命令を受けたナチス・ドイツ軍は、占領下のポーランドにトレブリンカ、マイダネク、アウシュヴィッツを含む6つのドイツ絶滅収容所を設置した。ドイツ軍は、占領下のヨーロッパ全土から何百万人ものユダヤ人をそれらの収容所に移送し殺害した。合計で、ポーランドのユダヤ人300万人(戦前のポーランドのユダヤ人の約90%)と、180万人から280万人のポーランド人(ポーランドの知識人5万人から10万人を含む、学者、医師、弁護士、貴族、聖職者)が、ドイツによるポーランド占領中に殺害された。ワルシャワ蜂起だけでも、15万人以上のポーランド市民が殺害され、そのほとんどはヴォラとオホタの虐殺中にドイツ軍によって殺害された。1939年から1941年にかけてソ連によるポーランド東部(クレシー)占領中に約15万人のポーランド市民がソ連によって殺害され、さらに1943年から1944年にかけてウクライナ蜂起軍(UPA)によってヴォウィニ虐殺として知られる事件で推定10万人のポーランド人が殺害された。戦争に参加したすべての国の中で、ポーランドは市民の割合が最も高く、約600万人が死亡した。これは戦前のポーランドの人口の6分の1以上であり、その半分はポーランド系ユダヤ人であった。死亡者の約90%は非軍事的性質のものであった。

1945年、ポーランドの国境は西に移動した。クレシーの200万人以上のポーランド住民は、スターリンによってカーゾン線に沿って追放された。西の国境はオーデル・ナイセ線となった。その結果、ポーランドの領土は20%、または7.75 万 km2縮小した。この移動は、ポーランド人、ドイツ人、ウクライナ人、ユダヤ人を含む何百万人もの人々の移住を強制した。

3.8. 共産主義時代 (ポーランド人民共和国)

ヨシフ・スターリンの主張により、ヤルタ会談はモスクワに新しい暫定的な親共産主義連合政府の形成を承認し、ロンドンに本拠を置くポーランド亡命政府を無視した。この行動は、連合国による裏切りと見なした多くのポーランド人を怒らせた。1944年、スターリンはウィンストン・チャーチルとフランクリン・ルーズベルトに対し、ポーランドの主権を維持し、民主的な選挙を行うことを保証していた。しかし、1945年に勝利を収めると、占領下のソビエト当局が組織した選挙は偽造され、ポーランド問題に対するソビエトの覇権の正当性の見せかけとして利用された。ソビエト連邦は、東側諸国の他の多くの国々と同様に、ポーランドに新しい共産主義政府を樹立した。共産主義ヨーロッパの他の地域と同様に、ポーランドに対するソビエトの影響力は、当初から武力抵抗に遭い、それは1950年代まで続いた。

広範な反対にもかかわらず、新しいポーランド政府は、戦前のポーランド東部地域(特にヴィリニュスとリヴィウ市)のソビエトによる併合を受け入れ、ポーランド領土への赤軍部隊の恒久的な駐留に同意した。冷戦中のワルシャワ条約機構内の軍事同盟は、ポーランドの政治文化におけるこの変化の直接的な結果として生じた。ヨーロッパの舞台では、それは共産主義諸国の兄弟関係へのポーランドの本格的な統合を特徴づけるようになった。

新しい共産主義政府は、1947年2月19日の小憲法の採択により政権を掌握した。ポーランド人民共和国(Polska Rzeczpospolita Ludowa)は1952年に公式に宣言された。1956年、ボレスワフ・ビェルトの死後、ヴワディスワフ・ゴムウカの政権は一時的により自由主義的になり、多くの人々を刑務所から解放し、いくつかの個人の自由を拡大した。ポーランド人民共和国における集団化は失敗した。同様の状況は1970年代にエドヴァルト・ギエレクの下で繰り返されたが、ほとんどの場合、反共産主義反対派グループの迫害は続いた。それにもかかわらず、当時のポーランドは東側諸国の中で最も抑圧的でない国の一つと考えられていた。

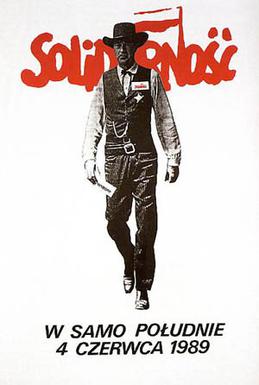

1980年の労働争議は、独立労働組合「連帯」(Solidarność)の結成につながり、それは時間とともに政治勢力となった。ヴォイチェフ・ヤルゼルスキ将軍による1981年の戒厳令の迫害と賦課にもかかわらず、それはポーランド統一労働者党の支配を侵食し、1989年までに第二次世界大戦終結以来のポーランド初の部分的自由で民主的な議会選挙で勝利した。連帯の候補者であったレフ・ヴァウェンサは、最終的に1990年の大統領選挙で勝利した。連帯運動は、ヨーロッパ全土の共産主義政権と政党の崩壊を告げた。

3.9. ポーランド第三共和国 (現代)

1990年代初頭にレシェク・バルツェロヴィチによって開始されたショック療法プログラムは、国がソビエト式計画経済を市場経済に変革することを可能にした。他のポスト共産主義諸国と同様に、ポーランドは社会的、経済的、生活水準の一時的な低下に苦しんだが、1995年には早くも1989年以前の国内総生産(GDP)レベルに達した最初のポスト共産主義国となり、失業率は上昇したものの。ポーランドは1991年にヴィシェグラード・グループのメンバーとなり、1999年にNATOに加盟した。その後、ポーランド人は2003年6月の国民投票で欧州連合(EU)への加盟に投票し、その結果、組織の拡大に続いて2004年5月1日にポーランドは正式加盟国となった。

ポーランドは2007年にシェンゲン圏に加盟し、その結果、他のEU加盟国との国境が撤廃され、EUの大部分で完全な移動の自由が可能となった。2010年4月10日、ポーランド大統領レフ・カチンスキは、他の89人のポーランド高官と共に、ロシアのスモレンスク近郊で飛行機事故で死亡した。

2011年、与党市民プラットフォームが議会選挙で勝利した。2014年、ポーランド首相ドナルド・トゥスクが欧州理事会議長に選出され、首相を辞任した。2015年と2019年の選挙では、ヤロスワフ・カチンスキ率いる国民保守主義の法と正義党(PiS)が勝利し、欧州懐疑主義の増大とEUとの摩擦の激化をもたらした。2017年12月、マテウシュ・モラヴィエツキが2015年から首相を務めていたベアタ・シドゥウォの後任として首相に就任した。法と正義党の支持を受けたアンジェイ・ドゥダ大統領は、2020年の大統領選挙で再選された。

2023年11月現在、ロシアによるウクライナ侵攻により、1700万人のウクライナ難民がポーランド国境を越えた。2023年11月現在、そのうち90万人がポーランドに滞在している。2023年10月、与党の法と正義(PiS)党は選挙で最多得票を獲得したが、議会で過半数を失った。2023年12月、ドナルド・トゥスクが市民連合、第三の道、左翼からなる連立政権を率いて新首相に就任した。法と正義は主要野党となった。

4. 地理

ポーランドは、ヨーロッパ中央部に位置し、北はバルト海、西はドイツ、南はチェコとスロバキア、東はウクライナとベラルーシ、北東はリトアニアとロシア(カリーニングラード州)と国境を接している。総面積は31.27 万 km2で、ヨーロッパで9番目に大きな国である。そのうち陸地が約31.19 万 km2、内水が約2041 km2、領海が約8783 km2を占める。地形学的に、ポーランドの景観は多様な地形、水域、生態系によって特徴づけられる。バルト海に隣接する中央部と北部は平坦な中央ヨーロッパ平原内に位置するが、南部は丘陵地帯と山岳地帯になっている。平均標高は173メートルと推定されている。

4.1. 地形と水系

ポーランドは、北部のバルト海沿岸から南部のカルパティア山脈とスデーティ山地に至るまで、多様な地形を有している。海岸線は約770 kmに及び、西のポメラニア湾から東のグダニスク湾まで広がっている。砂浜の海岸線は砂丘や海岸隆起が豊富で、ヘル半島やロシアと共有するヴィスワ潟などの砂嘴や潟湖によって入り組んでいる。バルト海におけるポーランド最大の島は、ヴォリン国立公園内にあるヴォリン島である。ポーランドはまた、シュチェチン潟とウーゼドム島をドイツと共有している。

国の南端に広がる山岳地帯は、西のスデーティ山地と東のカルパティア山脈という2つの主要な山脈に分けられる。カルパティア山塊の最高部は、ポーランド南部の国境に沿って延びるタトラ山脈である。ポーランドの最高地点は、タトラ山脈にあるリシ山(標高2501 m)である。スデーティ山地の最高峰は、チェコ共和国と共有するシニェシュカ山(標高1603.3 m)である。ポーランドの最低地点は、ヴィスワ・デルタのラチュキ・エルブロンスキエにあり、海抜-1.8 mである。

ポーランド最長の河川は、ヴィスワ川、オドラ川(オーデル川)、ヴァルタ川、ブク川である。また、国内には約1万の湖沼が存在し、その密度は世界でも有数であり、主に北東部のマズールィ湖水地方に集中している。100 km2を超える最大の湖はシニャルドヴィ湖とマムリ湖であり、最も深い湖は深さ108.5 mのハンチャ湖である。

4.2. 気候

ポーランドの気候は温帯移行性気候であり、北西部では海洋性気候、南東部では大陸性気候へと変化する。南端の山岳地帯は高山気候に属する。ポーランドは温暖な夏を特徴とし、7月の平均気温は約20 °C、冬は適度に寒く、12月の平均気温は-1 °Cである。最も温暖で日照時間の長い地域は南西部のドルヌィ・シロンスクであり、最も寒い地域は北東端のポドラシェ県スヴァウキ周辺で、スカンジナビアとシベリアからの寒冷前線の影響を受ける。降水は夏期に多く、6月から9月にかけて最も降水量が多い。

日々の天候にはかなりの変動があり、特定の季節の到来は年によって異なる。気候変動やその他の要因は、年間の気温異常と気温上昇にさらに貢献しており、2011年から2020年までの年間平均気温は9.33 °Cで、2001年から2010年の期間よりも約1.11 °C高かった。冬はまた、みぞれや降雪が少なくなり、ますます乾燥する傾向にある。

4.3. 生物多様性

植物地理学的に、ポーランドは北方圏の中央ヨーロッパ州に属する。国内には4つの旧北区エコリージョン(中央、北部、西ヨーロッパの温帯広葉樹混交林、およびカルパティア山地針葉樹林)が存在する。森林はポーランドの陸地面積の31%を占め、最大のものはドルヌィ・シロンスク原生林である。国内で最も一般的な落葉樹はオーク、カエデ、ブナであり、最も一般的な針葉樹はマツ、トウヒ、モミである。全森林の約69%が針葉樹林と推定されている。

ポーランドの植物相と動物相はヨーロッパ大陸のものであり、ヨーロッパバイソン(ヴィセント)、シュバシコウ、オジロワシが国獣として指定され、ヒナゲシが非公式の国花とされている。最も保護されている種の中には、ヨーロッパで最も重い陸上動物であるヨーロッパバイソン、ユーラシアビーバー、オオヤマネコ、ハイイロオオカミ、タトラシャモアなどがある。この地域はまた、1627年にポーランドで最後の個体が死んだ絶滅したオーロックスの生息地でもあった。アカシカ、ノロジカ、イノシシなどの狩猟動物はほとんどの森林で見られる。ポーランドはまた、渡り鳥の重要な繁殖地であり、世界のシュバシコウの約4分の1が生息している。

ポーランドの領土の約31.51 万 ha(1%に相当)は23のポーランド国立公園内で保護されており、そのうちビャウォヴィエジャの森とビェシュチャディ国立公園の2つはユネスコ世界遺産である。また、123の景観公園、多数の自然保護区、およびナチュラ2000ネットワーク下のその他の保護地域が存在する。

5. 政治

ポーランドは共和国であり、国家元首として大統領、行政の長として首相を擁する半大統領制の統治機構を持つ。憲法に基づき、行政、立法、司法の三権分立が定められている。近年は、司法改革や中絶問題を巡る議論など、政治的・社会的な課題も抱えている。

5.1. 政府構造

ポーランドの国家元首は大統領であり、国民の直接選挙によって選出され、任期は5年である。大統領は、国の最高代表者であると同時に、国政運営の継続性を保障する役割を担う。首相および閣僚評議会(内閣)は行政権を行使する。首相は閣僚評議会の長として、国の内外政策を遂行する。首相は通常、下院(セイム)の多数派から大統領によって指名され、その後、首相の提案に基づき大統領が閣僚を任命する。閣僚評議会はセイムに対して責任を負う。

5.2. 議会

ポーランドの立法府は、下院(セイム)と上院(セナト)からなる二院制の国民議会である。

下院(セイム)は定数460名で、ドント方式による比例代表制で選出される。ただし、全国投票の合計で得票率5%以上(政党連合の場合は8%以上)を獲得した政党のみが議席を得ることができる。少数民族政党はこの限りではない。セイムは法案の審議・可決、予算の承認、内閣の信任・不信任など、国政の主要な権限を有する。

上院(セナト)は定数100名で、小選挙区制で選出される。セナトはセイムが可決した法案を修正または否決する権限を持つが、セイムは多数決でセナトの決定を覆すことができる。

下院議員および上院議員の任期は4年である。

5.3. 主要政党

ポーランドの政党システムは多党制であり、主要な政党としては以下のようなものがある。

- 法と正義 (PiS):国民保守主義、右派ポピュリズムを掲げる政党。近年の選挙で大きな勢力を持ち、政権を担ってきた。

- 市民プラットフォーム (PO):中道右派、自由保守主義を掲げる政党。法と正義党の主要な対抗勢力の一つ。市民連合 (KO) の中核をなす。

- ポーランド2050:中道、キリスト教民主主義を掲げる比較的新しい政党。シモン・ホウォヴニャが率いる。第三の道連合の一部。

- 新左翼 (Nowa Lewica):社会民主主義、進歩主義を掲げる左派政党。左翼連合 (Lewica) の中核をなす。

- ポーランド農民党 (PSL):農本主義、中道主義を掲げる伝統的な政党。第三の道連合の一部。

- 自由と独立連合 (Konfederacja):極右、リバタリアニズム、欧州懐疑主義などを掲げる政党連合。

これらの政党は、選挙結果や連立交渉を通じて政権を形成し、国政を運営している。近年のポーランド政治は、法と正義党を中心とする保守派と、市民プラットフォームを中心とするリベラル・中道派との間で大きな対立が見られる。2023年の議会選挙の結果、市民プラットフォームのドナルド・トゥスクが首相となり、複数の政党による連立政権が発足した。

5.4. 法制度と司法

ポーランドの法体系は大陸法に基づいており、憲法が最高法規として位置づけられている。司法府は、国の最高司法機関である最高裁判所、行政事件を管轄する最高行政裁判所、憲法適合性を審査する憲法裁判所などから構成される。裁判官は国家司法評議会によって推薦され、大統領によって終身任命される。

法の支配と人権保障はポーランドの法制度の重要な柱であるが、近年、特に法と正義党政権下で行われた司法改革を巡っては、司法の独立性や三権分立の原則を損なうものとして国内外から批判の声が上がった。欧州連合(EU)は、これらの改革がEUの基本的価値に反するとして、ポーランドに対して法的措置を取る事態にも発展した。

また、中絶の権利に関する問題も、ポーランド社会において大きな議論を呼んでいる法的課題の一つである。憲法裁判所が胎児の先天性異常を理由とする中絶を違憲と判断したことにより、中絶はレイプや近親相姦、母体の生命の危険がある場合にのみ許可される極めて厳格なものとなり、これに反対する大規模な抗議デモが発生するなど、社会的な対立が深まっている。

5.5. 治安及び緊急サービス

ポーランドの法執行は、内務・行政省に従属する複数の機関によって行われている。主要な機関は、犯罪捜査を担当する国家警察(Policja)と、公共の秩序を維持する地方自治体警察(Straż Miejska)である。この他に、国境警備隊(Straż Graniczna)などの専門機関も存在する。私設警備会社も一般的であるが、容疑者の逮捕や拘留といった法的権限は持たない。市警備隊は主に県、地域、または市議会によって指揮され、個々の警備員は上級指揮官の指示がない限り火器を携行することは許可されていない。

国内保安庁(ABW)は、ポーランドの国内安全保障を保護する主要な防諜機関であり、海外で脅威を特定し秘密情報を収集する情報庁(AW)と協力している。中央捜査警察局(CBŚP)と中央汚職対策局(CBA)は、国家および民間機関における組織犯罪と汚職対策を担当している。

ポーランドの緊急サービスは、救急医療サービス、ポーランド軍の捜索救助部隊、および国家消防局から構成される。救急医療サービスは地方および地域政府によって運営されているが、中央集権的な国家機関である国家救急医療サービス(Państwowe Ratownictwo Medyczne)の一部である。ポーランドはその地理的位置から、地震、火山噴火、竜巻、熱帯低気圧といった自然災害の脅威からは基本的に免れている。しかし、過去には極端な降雨時に低地で洪水が発生した例もある(例:2010年中央ヨーロッパ洪水)。

6. 行政区画

ポーランドは、16の県(województwoヴォイヴォトシップポーランド語)からなる地方行政制度を採用している。これらの県は、歴史的な地方区分や主要都市の名前に基づいて設定されていることが多い。県レベルの行政権限は、政府任命の県知事(ヴォイヴォダ)、選挙で選ばれる県議会(セイミク)、そして県議会によって選出される執行機関の長である県議会議長(マルシャウェク・ヴォイェヴツトヴァ)の間で分担されている。

県の下位区分として、380の郡(powiatポヴィャトポーランド語)が存在する。さらに郡は、2,477の基礎自治体である市町村(gminaグミナポーランド語)に細分化される。主要都市は通常、グミナとポヴィャトの両方の地位を併せ持つ。各レベルの自治体は、それぞれの権限の範囲内で自治を行っている。

| 県 | 県都 | 面積 | 人口 | |

|---|---|---|---|---|

| 日本語表記 | ポーランド語表記 | {{nobr|km2}} | 2021年 | |

| ヴィエルコポルスカ県 | Wielkopolskie | ポズナン | 29,826 | 3,496,450 |

| クヤヴィ・ポモージェ県 | Kujawsko-Pomorskie | ブィドゴシュチュ と トルン | 17,971 | 2,061,942 |

| マウォポルスカ県 | Małopolskie | クラクフ | 15,183 | 3,410,441 |

| ウッチ県 | Łódzkie | ウッチ | 18,219 | 2,437,970 |

| ドルヌィ・シロンスク県 | Dolnośląskie | ヴロツワフ | 19,947 | 2,891,321 |

| ルブリン県 | Lubelskie | ルブリン | 25,123 | 2,095,258 |

| ルブシュ県 | Lubuskie | ゴジュフ・ヴィエルコポルスキ と ジェロナ・グラ | 13,988 | 1,007,145 |

| マゾフシェ県 | Mazowieckie | ワルシャワ | 35,559 | 5,425,028 |

| オポーレ県 | Opolskie | オポーレ | 9,412 | 976,774 |

| ポドラシェ県 | Podlaskie | ビャウィストク | 20,187 | 1,173,286 |

| ポモージェ県 | Pomorskie | グダニスク | 18,323 | 2,346,671 |

| シロンスク県 | Śląskie | カトヴィツェ | 12,333 | 4,492,330 |

| ポトカルパチェ県 | Podkarpackie | ジェシュフ | 17,846 | 2,121,229 |

| シフィェンティクシシュ県 | Świętokrzyskie | キェルツェ | 11,710 | 1,224,626 |

| ヴァルミア・マズールィ県 | Warmińsko-Mazurskie | オルシュティン | 24,173 | 1,416,495 |

| 西ポモージェ県 | Zachodniopomorskie | シュチェチン | 22,905 | 1,688,047 |

6.1. 主要都市

ポーランドには、歴史、文化、経済の各側面で重要な役割を果たす多くの都市が存在する。首都ワルシャワは、国の政治・経済・文化の中心であり、第二次世界大戦で壊滅的な被害を受けたものの見事に再建された旧市街は世界遺産に登録されている。古都クラクフは、ヴァヴェル城や中央市場広場など中世の面影を色濃く残し、ポーランドで最も観光客に人気の都市の一つである。ウッチはかつて繊維産業で栄え、現在も映画産業の中心地として知られる。ヴロツワフは、オーデル川に浮かぶ多くの島々と橋が美しい「ポーランドのヴェネツィア」とも呼ばれ、多様な文化が融合する活気ある都市である。ポズナンは、国際見本市が開催される商業都市であり、歴史的な建造物も多い。バルト海沿岸のグダニスクは、ハンザ同盟の主要都市として繁栄し、自由都市としての歴史も持つ港湾都市で、「連帯」運動発祥の地としても知られる。これらの都市は、それぞれ独自の魅力を持ち、ポーランドの多様な顔を映し出している。

以下にポーランドの主要都市を人口順に示す(2024年、中央統計局)。

| 都市名 | 県 | 人口 |

|---|---|---|

| ワルシャワ | マゾフシェ県 | 1,862,402 |

| クラクフ | マウォポルスカ県 | 807,644 |

| ヴロツワフ | ドルヌィ・シロンスク県 | 673,531 |

| ウッチ | ウッチ県 | 648,711 |

| ポズナン | ヴィエルコポルスカ県 | 536,818 |

| グダニスク | ポモージェ県 | 487,834 |

| シュチェチン | 西ポモージェ県 | 387,700 |

| ルブリン | ルブリン県 | 328,868 |

| ブィドゴシュチュ | クヤヴィ・ポモージェ県 | 324,984 |

| ビャウィストク | ポドラシェ県 | 290,907 |

| カトヴィツェ | シロンスク県 | 278,090 |

| グディニャ | ポモージェ県 | 240,554 |

| チェンストホヴァ | シロンスク県 | 204,703 |

| ジェシュフ | ポトカルパチェ県 | 197,706 |

| ラドム | マゾフシェ県 | 194,916 |

| トルン | クヤヴィ・ポモージェ県 | 194,273 |

| ソスノヴィエツ | シロンスク県 | 185,930 |

| キェルツェ | シフィェンティクシシュ県 | 181,211 |

| グリヴィツェ | シロンスク県 | 169,259 |

| オルシュティン | ヴァルミア・マズールィ県 | 166,697 |

7. 国際関係

ポーランドは、ヨーロッパにおける中堅国であり、地域大国へと移行しつつある。2024年時点で欧州議会に53名の代表を擁している。首都ワルシャワは、EUの対外国境警備機関であるフロンテックスや、欧州安全保障協力機構(OSCE)の主要機関の一つである民主制度・人権事務所(ODIHR)の本部となっている。EUに加え、ポーランドは北大西洋条約機構(NATO)、国際連合(UN)、世界貿易機関(WTO)の加盟国である。

近年、ポーランドはアメリカ合衆国との関係を著しく強化し、ヨーロッパにおける最も緊密な同盟国および戦略的パートナーの一つとなっている。歴史的に、ポーランドはハンガリーと強い文化的・政治的結びつきを維持しており、この特別な関係は2007年に両国議会によって3月23日を「ポーランド・ハンガリー友好の日」とする共同宣言で承認された。

ポーランドの外交政策は、NATOおよびEU内での積極的な役割、近隣諸国との良好な関係構築、そして国際的な安全保障と安定への貢献を基本方針としている。特に、ウクライナの主権と領土一体性を強く支持し、ロシアによる侵攻後はウクライナに対する人道的・軍事的支援の主要な拠点となっている。また、エネルギー安全保障の確保や、地域紛争の解決、民主主義と人権の促進にも積極的に取り組んでいる。人道支援や国際協力の分野でも、ポーランドは国際社会において責任ある役割を果たそうと努めている。

8. 軍事

ポーランド軍は、陸軍、海軍、空軍、特別軍、領土防衛軍の5つの軍種から構成される。軍は国防省に従属するが、平時の最高司令官は大統領であり、将校、国防大臣、参謀総長を任命する。ポーランドの軍事的伝統は、毎年8月15日に祝われる軍隊の日によって記念されるのが一般的である。2024年7月現在、ポーランド軍の現役兵力は216,100名であり、EU最大の常備軍であり、NATOでは3番目に大きな常備軍である。

ポーランドは軍事費において世界で14位にランクされており、2024年にはGDP総額の4.12%(約350.00 億 USD)を軍事費に充当した。2022年から、ポーランドはアメリカ、韓国、および地元のポーランド防衛メーカーと緊密に協力して、軍隊の大規模な近代化プログラムを開始した。また、ポーランド軍は、兵員と将校を25万人に、防衛隊員を5万人に増強する予定である。SIPRIによると、同国は2020年に4億8700万ユーロ相当の武器・兵器を外国に輸出した。

男性に対する兵役義務(以前は9ヶ月間 phục vụしなければならなかった)は2008年に廃止された。ポーランドの軍事ドクトリンは、NATOのパートナーと同様の防衛的性格を反映しており、同国はNATOの軍事演習を積極的に受け入れている。1953年以来、同国はさまざまな国連平和維持活動に大きく貢献しており、現在、中東、アフリカ、バルト三国、南東ヨーロッパに軍事プレゼンスを維持している。

9. 経済

ポーランドは社会市場経済であり、東中央ヨーロッパの地域経済大国である。2023年現在、同国の国内総生産(GDP)は、名目基準で欧州連合(EU)で6番目に大きく、購買力平価(PPP)調整後GDPでは5番目に大きい。EU内で最も急速に成長している国の一つであり、2018年には先進国市場の地位に達した。ユーロスタットが2023年に発表した失業率は2.8%で、EUで2番目に低い水準であった。2023年現在、就業人口の約62%がサービス部門、29%が製造業、8%が農業部門で働いており、高度に多様化した経済を示している。ポーランドはEU単一市場の加盟国であるが、法定通貨としてユーロを採用しておらず、独自の通貨であるポーランド・ズウォティ(zł、PLN)を維持している。

| GDP (PPP) | 1.99 兆 USD (2025年) |

|---|---|

| 名目GDP | 9150.00 億 USD (2025年) |

| 実質GDP成長率 | 5.3% (2022年) |

| 消費者物価指数(CPI)インフレ率 | 2.5% (2024年5月) |

| 就業率 | 57% (2022年) |

| 失業率 | 2.8% (2023年) |

| 政府債務 | 3400.00 億 USD (2022年) |

ポーランドは、海外直接投資の面でヨーロッパの地域的リーダーであり、収益で地域最大の企業500社の約40%を擁し、高いグローバル化率と比較的高い経済競争力を維持している。同国の最大手企業は、ワルシャワ証券取引所で取引されるWIG20およびWIG30株価指数を構成している。中央統計局は、2014年に3,194の外国法人に関心を持つ1,437のポーランド企業が存在したと推定している。ポーランドはまた、中央ヨーロッパで最大の銀行セクターを有し、成人10万人あたり32.3の支店がある。金融政策は、通貨発行を管理するポーランド国立銀行(NBP)によって決定される。2008年の世界金融危機を回避した唯一のヨーロッパ経済であった。2019年以降、26歳未満の労働者は所得税が免除されている。

同国は世界で19番目に大きな商品・サービスの輸出国である。商品・サービスの輸出は、2023年時点でGDPの約58%を占める。ポーランドの最大の貿易相手国は、ドイツ、英国、チェコ共和国、フランス、イタリア、オランダ、米国である。主な輸出品には、自動車、バス、車両関連アクセサリー、機械、電子機器、電気バッテリー、家電製品、家具、化粧品、軍事装備、タバコのほか、銀、銅、鉄鋼、石炭、亜鉛、タール、コークスなどの素材がある。2023年、同国は1300トンの銀を生産し、世界第5位の銀生産国であった。2024年現在、ポーランドは世界第12位の金準備量を保有しており、推定377トンである。

9.1. 経済構造と指標

ポーランドの経済は、第二次世界大戦後の共産主義時代における中央計画経済から、1990年代初頭の「ショック療法」と呼ばれる急進的な市場経済への移行を経て、大きく変貌を遂げた。国内総生産(GDP)は、EU加盟後に著しい成長を記録し、2023年の名目GDPは約8420.00 億 USD、購買力平価(PPP)換算では約1.70 兆 USDに達している。一人当たりGDPも着実に上昇し、高所得国に分類されている。

経済成長率は、2008年の金融危機の影響を比較的軽微に抑え、EU内でも高い水準を維持してきた。近年は、世界経済の変動や国内政策の影響を受けつつも、安定した成長を目指している。インフレ率は、エネルギー価格の変動や金融政策によって上下するものの、ポーランド国立銀行が物価安定を目標に管理している。失業率は、市場経済移行初期には高い水準にあったが、経済成長とともに低下し、近年はEU平均を下回る低いレベルで推移している。貿易収支は、輸出の拡大により改善傾向にあるが、エネルギー資源の輸入などにより赤字となることもある。

産業構造を見ると、サービス業がGDPおよび雇用の過半数を占める最も大きな部門となっている。具体的には、小売・卸売業、運輸・通信業、金融・保険業、不動産業、ビジネスサービス、観光業などが活発である。工業部門も依然として重要であり、自動車産業、電機・電子産業、機械工業、食品加工業、化学工業などが主要な柱となっている。農業部門のGDPに占める割合は比較的小さいが、小麦、ライ麦、ジャガイモ、果物(リンゴ、ベリー類など)、野菜の生産が盛んであり、一部は輸出も行われている。

一方で、経済発展に伴う課題として、所得格差の問題が指摘されている。都市部と地方部、あるいは産業間での格差が存在し、貧困層への対策も重要な政策課題となっている。政府は、社会保障制度の充実や地域開発支援などを通じて、これらの問題に取り組んでいる。

9.2. 主要産業

ポーランド経済は多様な産業部門によって支えられている。以下に主要な産業とその特徴を記す。

- 製造業:ポーランド経済の重要な柱であり、特に自動車産業は国内外のメーカーが進出し、乗用車、商用車、部品の生産拠点となっている。電機・電子産業も盛んで、家電製品や電子部品の生産が行われている。また、機械工業は、産業用機械や農業機械などを供給している。その他、食品加工業、化学工業、家具製造なども重要な位置を占める。労働者の権利に関しては、労働組合の活動が活発であり、労働条件の改善や安全衛生の確保に向けた取り組みが進められている。環境への配慮としては、EUの基準に沿った排出規制や廃棄物処理、省エネルギー化が進められているが、一部の古い工場では課題も残る。

- 農業:小麦、ライ麦、ジャガイモ、テンサイ、菜種などが主要作物である。果物(リンゴ、ベリー類など)や野菜の生産も盛んである。畜産業では、豚、鶏、牛の飼育が行われている。EU加盟後は、農業補助金制度の活用や近代化が進められているが、小規模農家が多く、競争力強化が課題となっている。環境負荷の低減や持続可能な農業への関心も高まっている。

- 鉱業:石炭(瀝青炭、褐炭)の埋蔵量が豊富で、長らく国内エネルギー供給の柱であった。しかし、環境問題やEUの政策転換により、石炭産業は縮小傾向にある。銅鉱石の生産も重要であり、世界有数の産出国の一つである。その他、亜鉛、鉛、硫黄なども産出される。鉱業における労働者の安全確保や環境再生は重要な課題である。

- サービス業:GDPおよび雇用の過半数を占める最大の産業部門である。小売・卸売業、運輸・通信業、金融・保険業、不動産業、ビジネスサービス(ITサービス、コンサルティングなど)、観光業などが活発である。特にITサービス分野は近年急速に成長しており、多くの国際企業がポーランドに拠点を置いている。

これらの主要産業は、互いに関連し合いながらポーランド経済の発展に貢献している。近年の課題としては、デジタル化への対応、高付加価値化、サプライチェーンの強靭化、そして持続可能性の追求などが挙げられる。

9.3. エネルギー

ポーランドのエネルギー供給構造は、歴史的に石炭に大きく依存してきた。国内には豊富な石炭(瀝青炭および褐炭)埋蔵量があり、これが長らく発電および暖房の主要な燃料源となってきた。石炭火力発電所は国内電力供給の大部分を占めてきたが、EUの気候変動対策目標や環境規制の強化に伴い、その役割は徐々に縮小しつつある。

天然ガスと石油は、国内産出量では需要を賄いきれず、多くを輸入に頼っている。特に天然ガスは、ロシアからの輸入依存度が高かったが、近年の地政学的状況の変化を受け、供給源の多様化(LNG輸入の拡大、パイプラインの新規建設など)とエネルギー安全保障の強化が急務となっている。

再生可能エネルギーの導入は、近年積極的に進められている。風力発電(陸上・洋上)、太陽光発電、バイオマス発電などが拡大しており、政府は再生可能エネルギーの割合を高める目標を掲げている。しかし、送電網の整備や許認可プロセスの課題も存在する。

原子力発電については、長年計画段階にあったが、エネルギー安全保障の向上と二酸化炭素排出量削減の観点から、近年再び注目されている。複数の原子炉の建設が計画されており、最初の原子力発電所の稼働を目指している。

ポーランドのエネルギー政策は、エネルギー安全保障の確保、EUの気候変動目標の達成、そして経済競争力の維持という3つの主要な柱に基づいている。石炭依存からの脱却、再生可能エネルギーの拡大、原子力発電の導入、エネルギー効率の向上などが、その主要な戦略となっている。気候変動への対応として、排出量取引制度への参加や、省エネルギー技術の普及促進なども行われている。

9.4. 科学技術

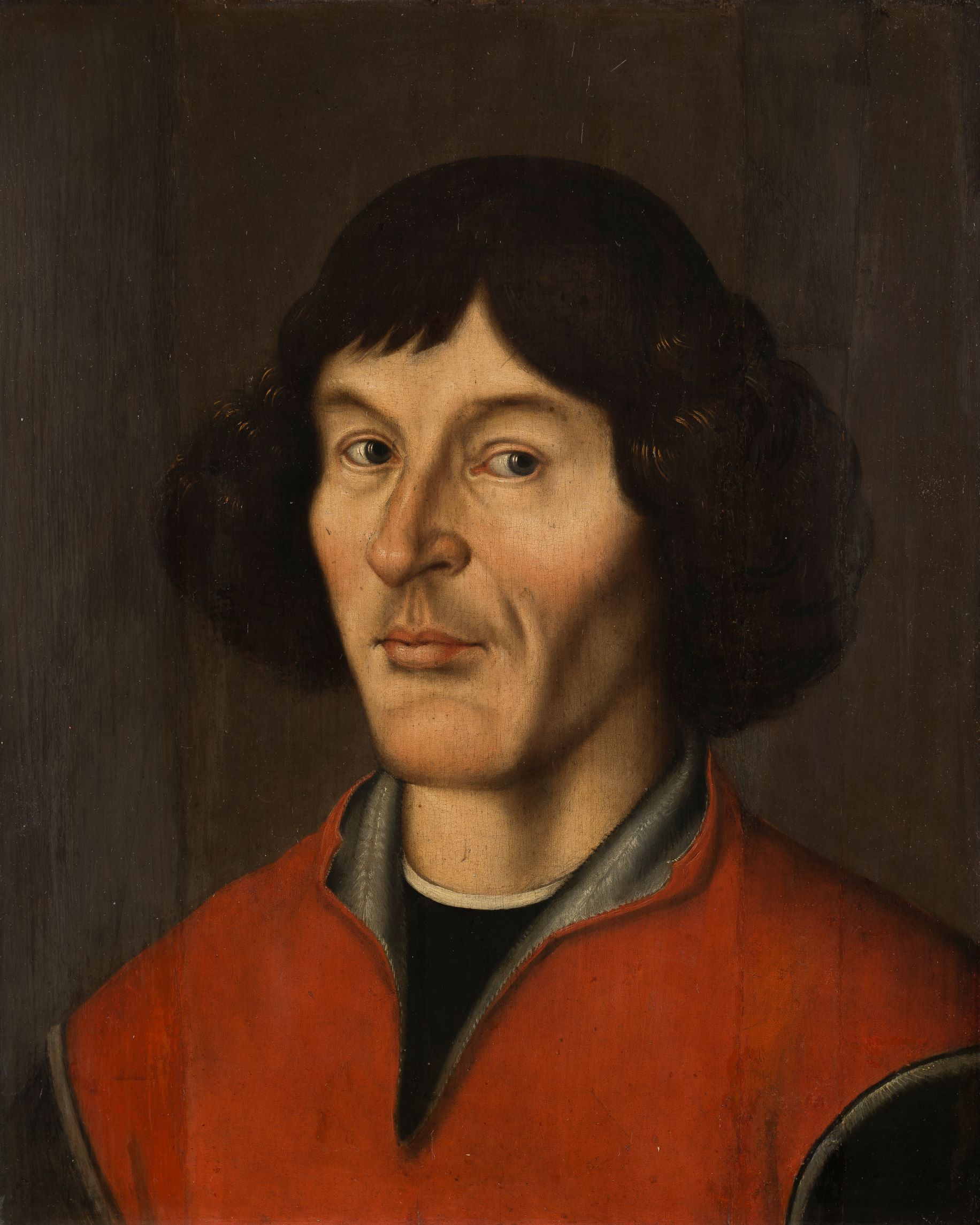

ポーランドは、歴史を通じて科学技術分野で多くの重要な貢献をしてきた。最も著名な人物の一人が、地動説を提唱し天文学に革命をもたらしたニコラウス・コペルニクスである。また、放射能研究の先駆者であり、2度のノーベル賞(物理学賞、化学賞)を受賞したマリア・スクウォドフスカ=キュリーもポーランド出身である。彼女はワルシャワにラジウム研究所を設立するなど、故国の科学発展にも尽力した。

現代のポーランドにおける科学技術研究開発は、大学、ポーランド科学アカデミー(PAN)傘下の研究機関、および企業の研究開発部門が中心となって行われている。主要な研究分野には、情報通信技術(ICT)、生命科学、材料科学、エネルギー技術、環境科学などがある。政府はイノベーション政策を通じて、研究開発への投資促進、産学連携の強化、スタートアップ企業の育成などを支援している。

国際協力も活発であり、EUの研究開発フレームワークプログラム(ホライズン・ヨーロッパなど)への参加や、二国間・多国間の共同研究プロジェクトが進められている。また、海外の大学や研究機関との研究者交流も盛んである。

近年、ポーランドはグローバル・イノベーション・インデックスにおいて着実な進歩を見せており、2024年には40位にランクされた。特にICT分野では、ソフトウェア開発やゲーム産業が国際的に高い評価を得ている。

科学技術の社会への貢献という点では、医療技術の進歩、環境問題の解決、産業競争力の強化などが期待されている。同時に、人工知能(AI)や遺伝子技術といった先端技術に関しては、倫理的な側面や社会的な影響についての議論も行われている。

9.5. 交通

ポーランドの交通システムは、道路網、鉄道網、航空網、そしてバルト海沿岸の港湾を中心とした水運から構成される。地理的にヨーロッパの中央に位置するため、国際的な輸送・物流の重要なハブとしての役割も担っている。EU加盟後は、インフラ整備への大規模な投資が行われ、交通網は大幅に近代化された。

道路網:高速道路(アウトストラダ)と急行道路(エクスプレソヴァ・ドロガ)からなるネットワークが全国に張り巡らされており、総延長は5000 kmを超える(2023年8月現在)。国道や地方道も整備が進んでいる。ヨーロッパの主要な国際道路であるE30号線やE40号線もポーランドを通過している。

鉄道網:2022年時点で総延長1.94 万 kmに及び、EU内ではドイツ、フランスに次ぐ規模である。ポーランド国鉄(PKP)グループが主要な鉄道事業者であり、都市間特急(インターシティ)、地域列車、都市圏通勤列車などを運行している。一部の地方都市や都市圏では、地方自治体が運営する鉄道事業者も存在する。近年は、主要都市間を結ぶ高速鉄道計画も進められている。

航空網:国内各地に国際空港が整備されており、最大のものはワルシャワ・ショパン空港である。これはポーランドのフラッグ・キャリアであるLOTポーランド航空の主要ハブ空港となっている。その他、クラクフ、グダニスク、カトヴィツェ、ヴロツワフなどにも国際空港がある。格安航空会社(LCC)の就航も多く、国内外の航空アクセスは充実している。

水運:バルト海沿岸には、グダニスク、グディニャ、シュチェチン、シフィノウイシチェなどの主要な港湾があり、貨物輸送やフェリー輸送の拠点となっている。特にグダニスク港は、バルト海で唯一、大型外航船が寄港可能な港である。内陸水運も、オドラ川やヴィスワ川などを中心に一定の役割を果たしている。

公共交通機関に関しては、都市部ではトラムやバスが市民の足として広く利用されている。都市間の移動には、鉄道や長距離バスが利用される。アクセシビリティの向上や、環境負荷の低減(電気バスの導入など)も進められている。

9.6. 観光

ポーランドは、豊かな歴史遺産、美しい自然景観、そして活気ある都市文化を背景に、魅力的な観光地として国際的に認知されている。2020年、ポーランドの観光産業の総価値は1,043億ズウォティ(ポーランドGDPの4.5%に相当)に達した。観光は経済全体に大きく貢献し、国のサービス市場の比較的大きな割合を占めている。2020年には約20万人がホスピタリティ(宿泊・ケータリング)部門で雇用されていた。2021年、ポーランドは海外からの到着者数で世界第12位の訪問国となった。

ポーランドの観光名所は多岐にわたり、南部の山岳地帯から北部の砂浜まで、豊かな建築遺産と文化遺産が点在する。最も有名な観光地には、クラクフ、ワルシャワ、ヴロツワフ(ヴロツワフの小人像)、グダニスク、ポズナン、ルブリン、トルン、ザモシチなどの歴史都市の旧市街のほか、博物館、動物園、テーマパーク、そして地下の迷路のようなトンネル、地底湖、鉱夫が岩塩を彫って作った礼拝堂があるヴィエリチカ岩塩坑などがある。国内には100を超える城があり、その多くはドルヌィ・シロンスク県や「鷲の巣の道」沿いに存在する。面積で世界最大の城はマルボルク城である。オシフィエンチム(アウシュヴィッツ)のドイツ・アウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所やクドヴァ・ズドルイの頭蓋骨礼拝堂はダークツーリズムの対象となっている。

自然を基盤とした旅行では、東部のマズールィ湖水地方とビャウォヴィエジャの森が注目される。南部にはカルコノシェ山脈、テーブルマウンテン、タトラ山脈があり、リシ山やオルラ・ペルチ登山道が位置する。ピェニヌィ山脈とビェシュチャディ山脈は南東端にある。

持続可能な観光への取り組みや、観光が地域社会に与える影響(経済効果、文化保護、環境負荷など)も考慮されつつ、観光客誘致と観光資源の保全が図られている。

10. 社会

ポーランド社会は、人口動態、民族構成、言語、宗教、教育制度、医療・保健システムなど、国民生活に関わる基本的な側面において、歴史的経緯と近年の変化を反映した特徴を持っている。社会問題としては、高齢化、所得格差、若年層の失業、都市部と地方部の格差などが挙げられる。市民社会の活動は活発であり、NGOや市民団体が様々な分野で役割を果たしている。人権状況については、EU加盟国として基本的な権利は保障されているものの、近年、司法の独立性やメディアの自由、性的マイノリティの権利などを巡って国内外から懸念が示されることもある。

10.1. 人口と民族

2021年現在、ポーランドの総人口は約3,820万人であり、ヨーロッパで9番目、欧州連合(EU)加盟国の中では5番目に人口の多い国である。人口密度は1平方キロメートルあたり約122人である。合計特殊出生率は2021年時点で女性1人あたり1.33人と推定され、世界でも低い水準にある。さらに、ポーランドの人口は著しく高齢化しており、平均年齢は42.2歳である。

人口の約60%が都市部または主要都市に居住し、40%が農村部に居住している。2020年には、ポーランド人の50.2%が一戸建て住宅に、44.3%がアパートに居住していた。最も人口の多い県はマゾフシェ県であり、最も人口の多い都市は首都ワルシャワで、人口は約180万人、首都圏全体では200万人から300万人が居住している。カトヴィツェを中心とする上シロンスク都市圏は、人口270万人から530万人を擁する最大の都市集積地域である。人口密度はポーランド南部で高く、主にヴロツワフとクラクフの間に集中している。

ポーランドの伝統的な民族舞踊の衣装を纏った女性。

ポーランドの民族舞踊マズルを踊る男女。

2011年のポーランド国勢調査によると、37,310,341人がポーランド人としてのアイデンティティを報告し、846,719人がシレジア人、232,547人がカシューブ人、147,814人がドイツ人と報告した。その他のアイデンティティは163,363人(0.41%)によって報告され、521,470人(1.35%)はいかなる国籍も明示しなかった。公式の人口統計には、永住許可証や「カルタ・ポラカ(ポーランド人カード)」を持たない移民労働者は含まれていない。2017年には170万人以上のウクライナ人市民がポーランドで合法的に働いていた。移民の数は着実に増加しており、2021年だけで同国は504,172件の外国人労働許可を発行した。欧州評議会によると、12,731人のロマ人がポーランドに居住している。

近年の移民・難民の状況としては、特に2022年のロシアによるウクライナ侵攻以降、多数のウクライナ避難民を受け入れている。この大規模な人口流入は、ポーランド社会に労働力供給、社会サービス、文化的多様性などの面で影響を与えている。

少数民族の法的地位は憲法および関連法規によって保障されており、文化の維持や言語教育、社会参加の権利が認められている。しかし、一部の少数民族は依然として差別や社会経済的な課題に直面している場合もある。

10.2. 言語

ポーランドの公用語はポーランド語であり、国民の大多数が母語として使用している。ポーランド語はスラヴ語派の西スラヴ語群に属し、チェコ語やスロバキア語と近縁関係にある。表記にはラテン文字が用いられる。

ポーランドは現在、言語的に非常に均質な国であり、回答者の97%がポーランド語を母語として申告している。国内には15の少数民族言語が存在し、その中で最も話者数が多いのはカシューブ語で、北部カシューブ地方およびポモージェ地方で約10万人が日常的に使用している。カシューブ語は地域言語として法的に認められている。

その他、ドイツ語、ベラルーシ語、ウクライナ語、リトアニア語、ロシア語、スロバキア語、チェコ語、イディッシュ語、ヘブライ語、アルメニア語、タタール語、カライム語、ロマ語などが少数民族によって使用されている。特定の自治体では、これらの少数民族言語がポーランド語と共に補助的な行政言語として使用され、バイリンガルの標識や地名が見られる。

外国語教育に関しては、英語が最も広く教えられており、小学校から履修科目となっている。次いでドイツ語の人気が高い。その他、フランス語、ロシア語なども学ばれている。2015年の調査によると、ポーランド国民の約32%が英語の知識を有すると申告している。冷戦時代にはロシア語教育が義務付けられていたため、中高年層にはロシア語を解する人も多いが、若い世代ではその数は減少している。

少数民族言語の保護と振興は、国の重要な政策課題の一つであり、言語教育の支援や文化活動の助成が行われている。

10.3. 宗教

2021年の国勢調査によると、ポーランド国民の71.3%がローマ・カトリック教会に帰属しており、6.9%が無宗教、20.6%が回答を拒否した。ポーランドはヨーロッパで最も宗教心の篤い国の一つであり、ローマ・カトリックは国民的アイデンティティの一部であり続けており、ポーランド生まれのヨハネ・パウロ2世教皇は広く尊敬されている。2015年には、回答者の61.6%が宗教が非常に重要または重要であると回答した。しかし、近年、教会のミサへの参加率は大幅に減少しており、2021年にはカトリック教徒のわずか28%しか週に一度のミサに参加しておらず、2000年の約半分から減少している。『ウォール・ストリート・ジャーナル』によると、「2018年にピュー研究所が調査した100カ国以上のうち、ポーランドは若者の宗教心と年長者の宗教心の格差によって測定される世俗化が最も急速に進んでいる国であった」。

ポーランド憲法は信教の自由を保障しており、ポーランドとローマ教皇庁との間のコンコルダート(政教条約)により、公立学校での宗教教育が可能となっている。歴史的に、ポーランド国家は高度な宗教的寛容(ワルシャワ連盟協約など)を維持し、ヨーロッパの他の地域で宗教的迫害を逃れてきた難民に避難所を提供してきた。ポーランドはヨーロッパ最大のユダヤ人ディアスポラを抱え、ホロコーストまではアシュケナージ・ユダヤ文化と伝統的学問の中心地であった。

現代の宗教的少数派には、ポーランド正教会、プロテスタント(ポーランド福音アウクスブルク教会のルター派、ポーランド・ペンテコステ派教会のペンテコステ派、セブンスデー・アドベンチスト教会など)、その他の小規模な福音主義宗派(エホバの証人を含む)、東方カトリック教会、マリアヴィーテ教会、ユダヤ教徒、イスラム教徒(タタール人)、そして一部がポーランド原住民教会に属するネオペイガンなどがいる。

10.4. 教育

ポーランドの教育制度は、就学前教育から高等教育(大学)に至るまで整備されている。その起源は古く、1364年にカジミェシュ3世大王によってクラクフに設立されたヤギェウォ大学は、ポーランド最初の高等教育機関であり、現在も継続して運営されている世界最古の大学の一つである。また、1773年に設立された国民教育委員会(Komisja Edukacji Narodowej)は、世界初の国家教育省とされている。

現代のポーランドの教育制度は、1999年の改革により6年制の小学校、3年制のギムナジウム(中学校)、3年制のリツェウム(高等学校)または4年制のテクニクム(技術高校)、2-3年制の職業学校という構造になったが、2017年からの改革でギムナジウムが廃止され、8年制小学校と4年制リツェウムまたは5年制テクニクム、あるいは職業学校という制度に移行している。義務教育は、就学前教育の最終学年(6歳)と小学校(7歳から)が対象となる。リツェウムまたはテクニクムを卒業する際には、マトゥーラと呼ばれる全国統一卒業試験を受験し、これに合格することで大学への進学資格が得られる。

2018年のOECD生徒の学習到達度調査(PISA)では、ポーランドの教育成果はOECD諸国の中でも高く評価され、生徒の到達度で5位、生徒の成績で6位(2022年)にランクされた。この調査は、ポーランドの生徒がほとんどのOECD諸国よりも学業成績が良いことを示している。

高等教育機関としては、ワルシャワ大学、ヤギェウォ大学、ヴロツワフ大学、アダム・ミツキェヴィチ大学(ポズナン)、グダニスク工科大学などが国内有数の大学として知られている。ポーランドには500以上の大学レベルの機関があり、伝統的な大学のほか、工科大学、医科大学、経済大学、農業大学、教育大学、神学大学、海事大学、国防大学、美術・音楽アカデミーなど、多様な分野の高等教育機関が存在する。学位には、リツェンツィヤット(学士に相当、主に人文科学系)またはインジニエル(技術士、学士に相当、主に工学系)の第一サイクル、マギステル(修士)の第二サイクル、ドクトル(博士)の第三サイクルがある。

教育における機会均等と社会的包摂は重要な課題であり、特別な支援が必要な生徒への対応や、地域間の教育格差の是正に向けた取り組みが行われている。

10.5. 保健

ポーランドの医療サービス提供者および病院は保健省に従属しており、保健省は一般的な医療行為の行政的監督と精査を行い、高い水準の衛生と患者ケアを維持する義務を負っている。ポーランドは包括的な保険制度に基づく国民皆保険制度を有しており、国民健康基金(NFZ)の一般健康保険プログラムの対象となるすべての市民が、国が助成する医療を利用できる。民間医療施設も全国に存在し、人口の50%以上が公的部門と民間部門の両方を利用している。

2020年の人間開発報告書(HDI)によると、出生時平均寿命は79歳(男児は約75歳、女児は約83歳)であり、乳児死亡率は低い(出生1,000人あたり4人)。2019年の主要な死因は虚血性心疾患であり、循環器系疾患が全死亡の45%を占めた。同年、ポーランドは医薬品および製薬製品の輸入で世界第15位であった。

医療提供体制における課題としては、医師不足(特に専門医)、地域間の医療格差、一部の高度医療へのアクセスにおける待機時間の長さなどが挙げられる。政府はこれらの課題に対し、医療従事者の育成強化、地方医療への投資、医療システムの効率化などを通じて取り組んでいる。公衆衛生に関しても、予防接種プログラムの推進、生活習慣病対策、感染症対策などが重要な課題として認識されている。医療アクセスにおける公平性の確保も、重要な政策目標の一つである。

11. 文化

ポーランドの文化は、その1,000年以上にわたる複雑な歴史と密接に結びついており、西欧文明の重要な構成要素を形成している。ポーランド人は自国の国民的アイデンティティに大きな誇りを持っており、それはしばしば白と赤の色で連想され、「biało-czerwoni(白赤の人々)」という表現で滲み出ている。王冠を戴いた白鷲を筆頭とする国の象徴は、衣服、記章、紋章などにしばしば見られる。重要な建築記念物はポーランド国家遺産委員会によって保護されている。国の最も重要な有形文化財100以上が歴史記念物登録簿に登録されており、さらに17件がユネスコの世界遺産として認定されている。

11.1. 伝統と祝祭日

ポーランドには政府公認の年間祝祭日が13日ある。1月1日の元日、1月6日の三賢者の日、イースターサンデーとイースターマンデー、5月1日の労働者の日、5月3日の憲法記念日、聖霊降臨祭(ペンテコステ)、聖体の祝日(コルプス・クリスティ)、8月15日の聖母被昇天の祝日(および軍隊の日)、11月1日の諸聖人の日、11月11日の独立記念日、そして12月25日と26日のクリスマスである。

ポーランドで守られている特定の伝統や迷信的な習慣は、ヨーロッパの他の地域では見られないものがある。クリスマスイブ(ヴィギリア)は祝日ではないが、一年で最も記憶に残る日であり続けている。12月24日にクリスマスツリーが飾られ、イエスの飼い葉桶に似せてテーブルクロスの下に干し草が置かれ、集まった客の間でクリスマスウェハース(オプワテク)が分けられ、最初の星が現れると同じ夜に12品の肉なしの夕食が出される。予期せぬ客のために、空の皿と席が象徴的にテーブルに残される。時折、四旬節の期間まで、民俗的なトゥロンという生き物と一緒にキャロラーが小さな町を巡る。

脂の木曜日(トゥスティ・チュヴァルテク)には、通常イースターの52日前に、広く人気のあるポンチュキ(ドーナツ)や甘いペストリーの饗宴が行われる。聖なる日曜日(イースターサンデー)のためのイースターエッグは彩色され、飾られたシフィエンツォンカ(祝福された食べ物が入った籠)に入れられ、イースターサタデーに教会で聖職者によって事前に祝福される。イースターマンデーは、若者が水かけっこに興じる異教のディングス(シフィグス・ディングス)の祝祭で祝われる。諸聖人の日には、家族が毎年故人の墓地や墓を訪れる。敬意の印として墓石が清められ、前例のない規模で死者を称えるためにろうそくが灯される。

11.2. 文学

ポーランド文学の作品は、伝統的に愛国心、精神性、社会的寓話、道徳的物語といったテーマに集中してきた。ラテン語で書かれたポーランド文学の最も初期の例は12世紀に遡る。「Day ut ia pobrusa, a ti poziwai(私にやらせてください、私は挽きます、そしてあなたは休んでください)」という最初のポーランド語のフレーズは、ヘンリクフの書に記録されており、クエルン石の使用を反映していた。それ以来、このフレーズはユネスコの世界記憶遺産に登録されている。現存する古ポーランド語の優れた散文の最古の写本は、聖十字架説教集とゾフィア王妃の聖書であり、アルマナック・クラコヴィエンセ(1474年)はポーランド最古の現存する印刷物である。

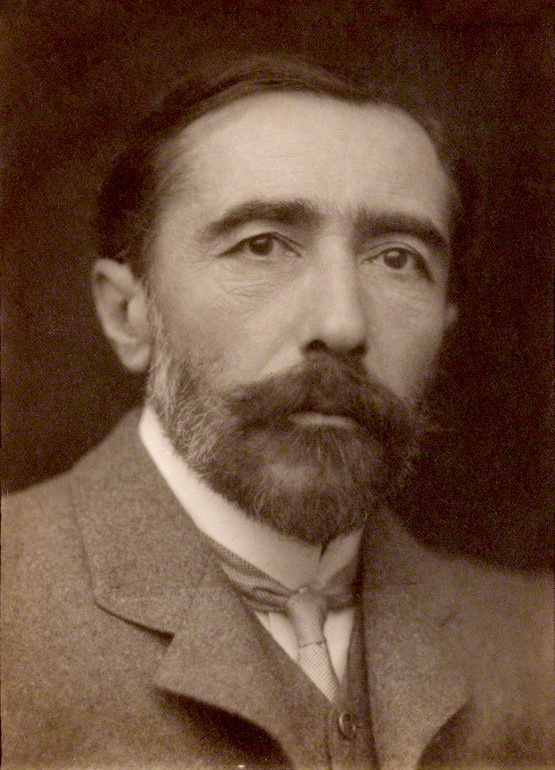

詩人のヤン・コハノフスキとミコワイ・レイは、ポーランド語で執筆した最初のルネサンス作家となった。この時代の主要な文学者には、ヨハネス・ダンティスクス、アンドジェイ・フリッチ・モドジェフスキ、ヴァヴジニエツ・ゴシリツキ、マチェイ・カジミェシュ・サルビェフスキ、そして神学者のヤン・ワスキがいた。ポーランド・バロック時代には、イエズス会の哲学と地元の文化が、ヤン・アンジェイ・モルシュティン(マリニズム)とヤン・フリゾストム・パセク(サルマティズムの回想録)の文学技法に大きな影響を与えた。ポーランド啓蒙主義時代には、劇作家のイグナツィ・クラシツキがポーランド語初の小説『ミコワイ・ドシフィアドチンスキ氏の冒険』を作曲した。ポーランドの19世紀ロマン主義を代表する詩人は、ユリウシュ・スウォヴァツキ、ジグムント・クラシンスキ、そして国民的叙事詩『パン・タデウシュ』(1834年)が国民的古典とされるアダム・ミツキェヴィチの三大詩人であった。20世紀には、イギリスの印象派文学および初期モダニズム文学の作家ジョゼフ・コンラッドの著作が、彼を史上最も著名な小説家の一人にした。

現代ポーランド文学は多岐にわたり、特にファンタジー・ジャンルが高く評価されている。スタニスワフ・レムによる哲学的SF小説『ソラリス』やアンジェイ・サプコフスキによる『ウィッチャー』シリーズは、世界文学の傑作として称賛されている。ポーランドには、ヘンリク・シェンキェヴィチ(『クォ・ヴァディス』;1905年)、ヴワディスワフ・レイモント(『農民』;1924年)、アイザック・バシェヴィス・シンガー(1978年)、チェスワフ・ミウォシュ(1980年)、ヴィスワヴァ・シンボルスカ(1996年)、オルガ・トカルチュク(2018年)の6人のノーベル文学賞受賞者がいる。

11.3. 音楽

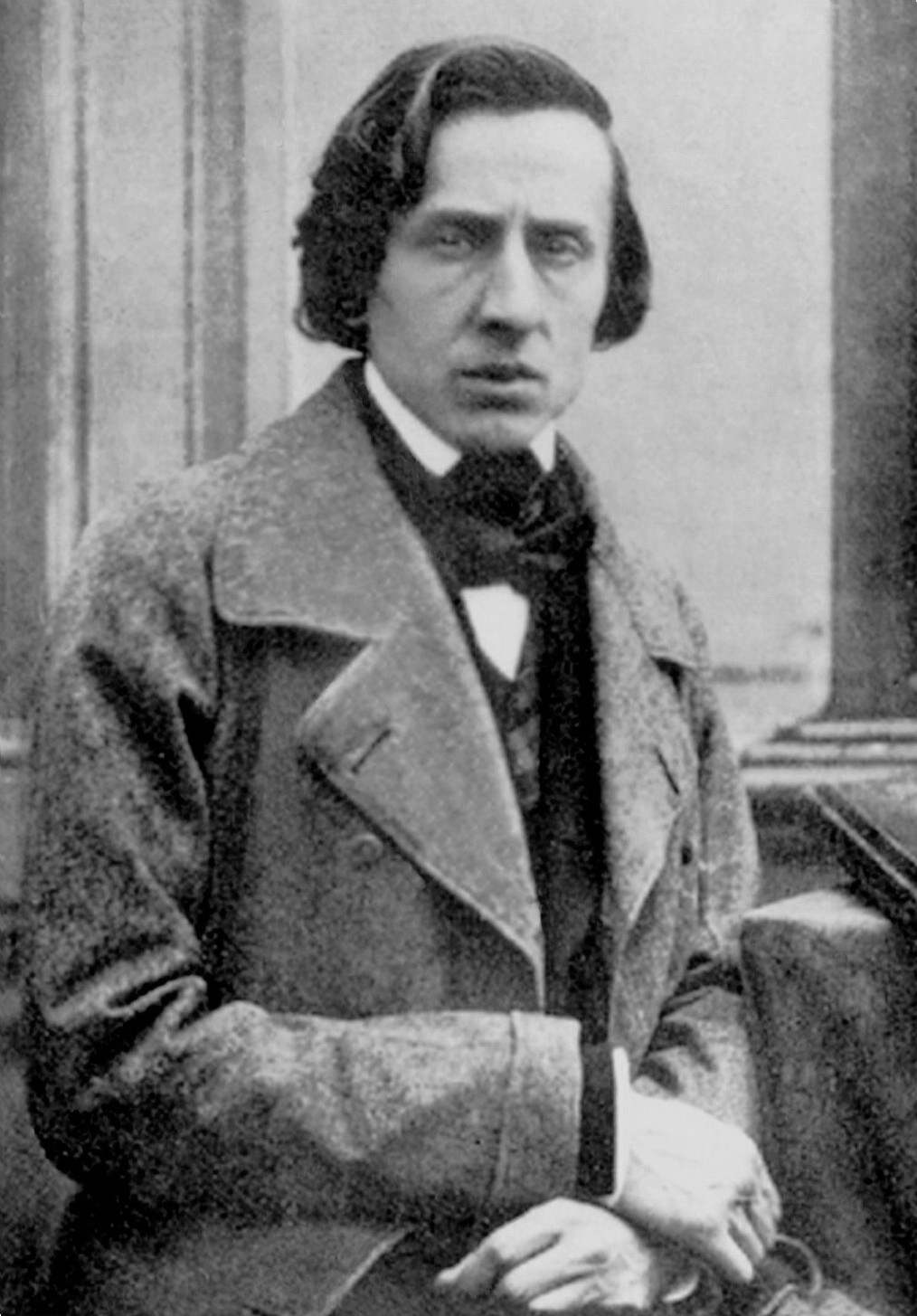

ポーランド出身の芸術家には、フレデリック・ショパン、アルトゥール・ルービンシュタイン、イグナツィ・パデレフスキ、クシシュトフ・ペンデレツキ、ヘンリク・ヴィエニャフスキ、カロル・シマノフスキ、ヴィトルト・ルトスワフスキ、スタニスワフ・モニューシュコといった有名な音楽家や、伝統的で地域色の濃い民俗音楽の作曲家たちが含まれ、活気に満ちた多様な音楽シーンを創り出している。このシーンは、歌われる詩やディスコ・ポロといった独自の音楽ジャンルさえも認識している。

ポーランド音楽の起源は13世紀にまで遡ることができ、スタリ・ソンチュで発見された写本には、パリのノートルダム楽派に関連する多声音楽の作曲が含まれている。他の初期の作曲、例えば『ボグロジツァ』の旋律や、未知の作曲家によるポーランド王のための戴冠ポロネーズの曲である『神は生まれ給う』も、この時代に遡る可能性があるが、最初に知られる著名な作曲家、ラドムのミコワイは15世紀に生きていた。クラクフに住んでいたイタリア生まれのディオメデス・カトーは、ジグムント3世の宮廷で有名なリュート奏者となり、南ヨーロッパからいくつかの音楽スタイルを輸入しただけでなく、それらを土着の民俗音楽と融合させた。

17世紀から18世紀にかけて、ポーランドのバロック音楽作曲家たちは、声楽や楽器のための協奏曲やソナタのような典礼音楽や世俗的な作曲を書いた。18世紀末には、ポーランドのクラシック音楽はポロネーズのような国民的形態へと発展した。ヴォイチェフ・ボグスワフスキは、1794年に初演された『クラコヴィヤツィ・イ・グラレ』と題された最初のポーランド国民オペラを作曲したとされている。

今日のポーランドは活発な音楽シーンを持ち、特にジャズとメタルジャンルが現代の民衆の間で人気がある。クシシュトフ・コメダのようなポーランドのジャズミュージシャンは独自のスタイルを創造し、それは1960年代と1970年代に最も有名であり、今日まで人気を保ち続けている。ポーランドはまた、大規模な音楽祭の主要な開催地となっており、その中でも主なものはポルアンドロック・フェスティバル、オプネール・フェスティバル、オポーレ・フェスティバル、ソポト・フェスティバルである。

フレデリック・ショパンの作品には、1832年に作曲され、十一月蜂起を記念したとされる三拍子の様式化された民俗舞踊であるマズルカ(ポーランド語: mazurekマズレックポーランド語)作品17の第4番(イ短調)などがあります。

11.4. 美術

ポーランドの美術は常にヨーロッパのトレンドを反映しており、ポーランド絵画は民俗、カトリックのテーマ、歴史主義、写実主義に重点を置いているが、印象派やポーランドのロマン主義にも影響を受けている。重要な美術運動は、19世紀後半にデカダンス、象徴主義、アール・ヌーヴォーを推進するために発展した「若きポーランド」であった。20世紀以来、ポーランドのドキュメンタリーアートと写真は世界的に名声を博しており、特にポーランド派ポスターが知られている。ポーランドで最も著名な絵画の一つは、レオナルド・ダ・ヴィンチ作の『白貂を抱く貴婦人』(1490年)である。

国際的に有名なポーランドの芸術家には、ヤン・マテイコ(歴史主義)、ヤツェク・マルチェフスキ(象徴主義)、スタニスワフ・ヴィスピャンスキ(アール・ヌーヴォー)、ヘンリク・シェミラツキ(ローマのアカデミック美術)、タマラ・ド・レンピッカ(アール・デコ)、ズジスワフ・ベクシンスキー(ディストピア的シュルレアリスム)などがいる。また、カテジナ・コブロ、ヴワディスワフ・ストゥシェミンスキ、マグダレナ・アバカノヴィッチ、アリナ・シャポチニコフ、イゴール・ミトライ、ヴィルヘルム・サスナルなど、多くのアヴァンギャルド、構成主義、ミニマリズム、現代美術運動の代表者として評価されたポーランドの芸術家や彫刻家もいる。

ポーランドの著名な美術アカデミーには、クラクフ美術アカデミー、ワルシャワ美術アカデミー、シュチェチン美術アカデミー、ポズナン美術大学、ヴロツワフのゲッペルト美術アカデミーなどがある。現代作品は、ザヘンタ国立美術館、ウヤズドフスキ城現代美術センター、クラクフ現代美術館(MOCAK)などの美術館で展示されている。

11.5. 建築

ポーランドの建築はヨーロッパの建築様式を反映しており、イタリア、ドイツ、低地諸国から強い歴史的影響を受けている。マクデブルク法に基づいて設立された集落は、中央市場広場(plac, rynek)を中心に発展し、格子状または同心円状の街路網に囲まれ、旧市街(stare miasto)を形成していた。ポーランドの伝統的な景観は、華麗な教会、都市の長屋(kamienica)、市庁舎(ratusz)によって特徴づけられる。織物会館(sukiennice)は、かつてポーランドの都市建築の豊かな特徴であった。南部の山岳地帯は、ポーランド発祥のザコパネ様式のシャレーで知られている。

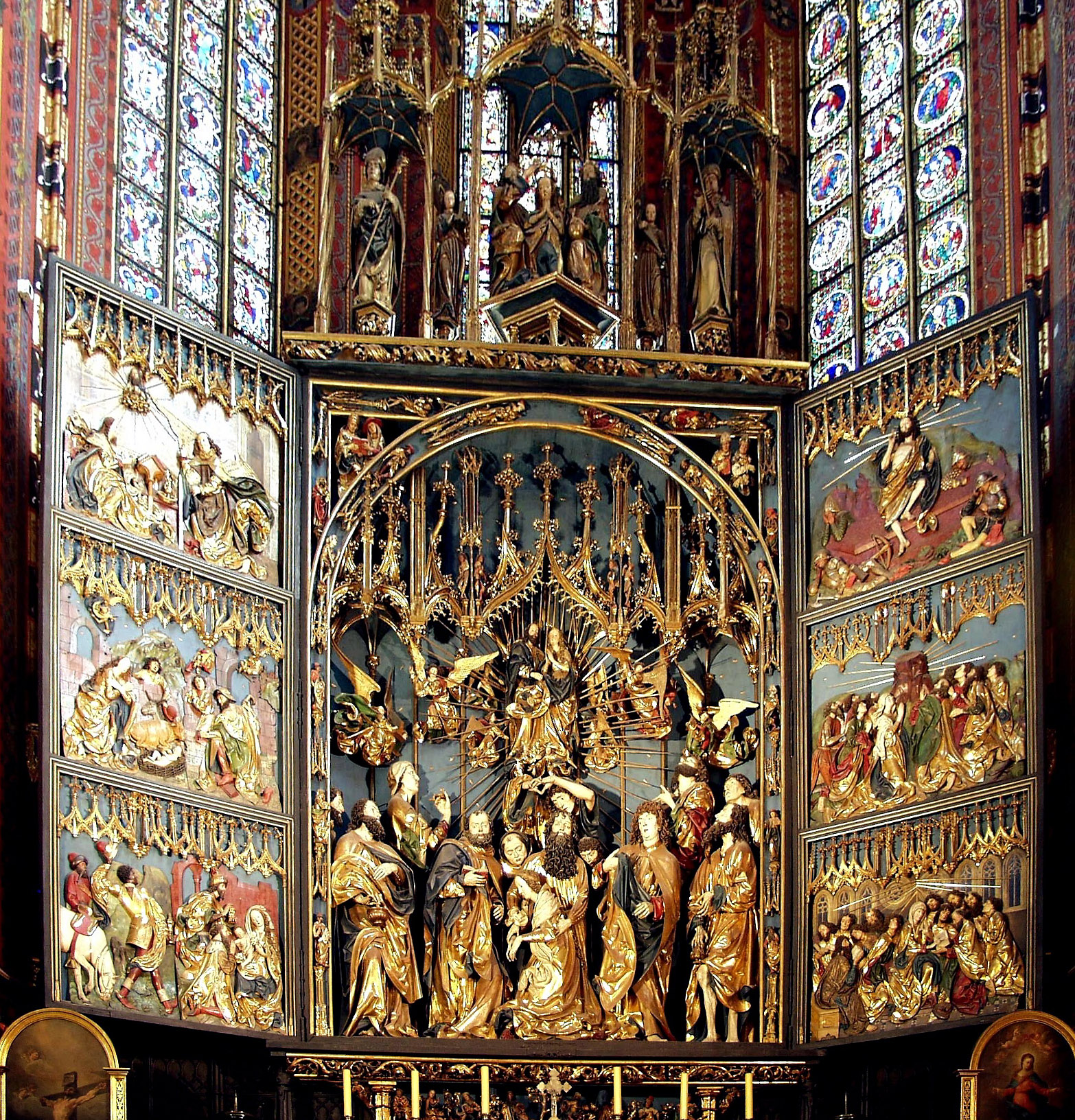

最も初期の建築様式はロマネスク様式(11世紀以前)であったが、円形ロタンダの形でその痕跡は乏しい。煉瓦ゴシック様式(13世紀以前)の到来は、マルボルク城、リズバルク城、グニェフ城、クフィジン城のような城郭や、グニェズノ大聖堂、グダニスクの聖マリア教会、ヴロツワフ大聖堂、フロンボルク大聖堂、クラクフの聖マリア教会といった大聖堂によって示される、ポーランドの最も際立った中世様式を定義した。ポーランド・ルネサンス(16世紀)は、イタリア風の中庭、防御的な宮殿、ジグムント礼拝堂のような霊廟を生み出した。小尖塔のある装飾的な屋根裏部屋やアーケードのロッジアは、ポズナン、ルブリン、ザモシチに見られるポーランド・マニエリスム建築の要素である。外国の職人はしばしば王や貴族の費用で招かれ、彼らの宮殿はその後、バロック様式、新古典主義様式、リバイバル様式(17世紀~19世紀)で建設された。

主要な建築材料である木材と赤レンガは、ポーランドの民俗建築で広範に使用され、要塞化された教会の概念は一般的であった。ドヴォレク(邸宅)、農家、穀倉、製粉所、田舎の宿屋といった世俗的な建造物は、一部の地域や野外博物館(スカンセン)に今も残っている。しかし、伝統的な建設方法は、都市化と機能主義的な集合住宅や住宅地の建設により、20世紀初頭から半ばにかけて衰退した。

11.6. 食文化

ポーランド料理は多岐にわたり、他の地域料理と類似点を共有している。定番料理や郷土料理には、ピエロギ(詰め物をしたダンプリング)、キェウバサ(ソーセージ)、ビゴス(狩人のシチュー)、コトレット・スハボヴィ(パン粉をまぶしたカツレツ)、ゴウォンプキ(キャベツロール)、バルシチ(ボルシチ)、ジュレック(酸味のあるライ麦スープ)、オスツィペク(燻製チーズ)、トマトスープなどがある。パンの一種であるベーグルもポーランド発祥である。

伝統的な料理はボリュームがあり、豚肉、ジャガイモ、卵、クリーム、キノコ、地元のハーブ、ソースが豊富に使われている。ポーランド料理は、様々な種類のクルスキ(柔らかいダンプリング)、スープ、穀物、そして多種多様なパンやオープンサンドイッチが特徴的である。ミゼリア(キュウリのサラダ)、コールスロー、ザワークラウト、ニンジン、炒めたビーツなどのサラダが一般的である。食事の最後には、セルニック(チーズケーキ)、マコヴィエツ(ケシの実のロールケーキ)、またはナポレオンカ(ミルフィーユ)クリームパイなどのデザートが出される。

伝統的なアルコール飲料には、13世紀から広まっている蜂蜜酒(ミード)、ビール、ワイン、ウォッカなどがある。ウォッカに関する世界初の記述はポーランドに由来する。現在最も人気のあるアルコール飲料はビールとワインであり、1980年から1998年にかけてより人気があったウォッカに取って代わった。グロジスキエは、「ポーランドのシャンパン」とも呼ばれ、ポーランドの歴史的なビールスタイルの一例である。お茶は19世紀からポーランド社会で一般的であり続け、コーヒーは18世紀から広く飲まれている。

11.7. ファッションとデザイン

ポーランドのデザイナーやスタイリストの中には、美容の発明や化粧品において遺産を残した人物が何人かいる。ヘレナ・ルビンスタインやマクシミリアン・ファクトロヴィチ(マックス・ファクター)などがその例で、ファクトロヴィチはカリフォルニアに化粧品会社を設立し、「メイクアップ」という言葉を作り出した。彼はまた、現代のまつげエクステンションの発明者としても知られている。2020年現在、ポーランドはヨーロッパで6番目に大きな化粧品市場を有しており、イングロット・コスメティックスが国内最大の美容製品メーカーである。また、小売店のリザーブドは、国内で最も成功している衣料品チェーン店の一つである。

歴史的に、ファッションはポーランドの国民意識や文化的 biểu hiệnの重要な側面であり、国は17世紀初頭にサルマティズムとして知られる独自のスタイルを発展させた。ポーランドの民族衣装やエチケットはヴェルサイユ宮殿にも影響を与え、ポーランドの衣服に触発されたフランスのドレスには「ローブ・ア・ラ・ポロネーズ」や「ヴィッツchoura」などがあった。影響範囲は家具にも及び、天蓋付きのロココ調の「ポーランドベッド」はフランスのシャトーで流行した。サルマティズムは最終的に18世紀の終わりに衰退した。

11.8. 映画

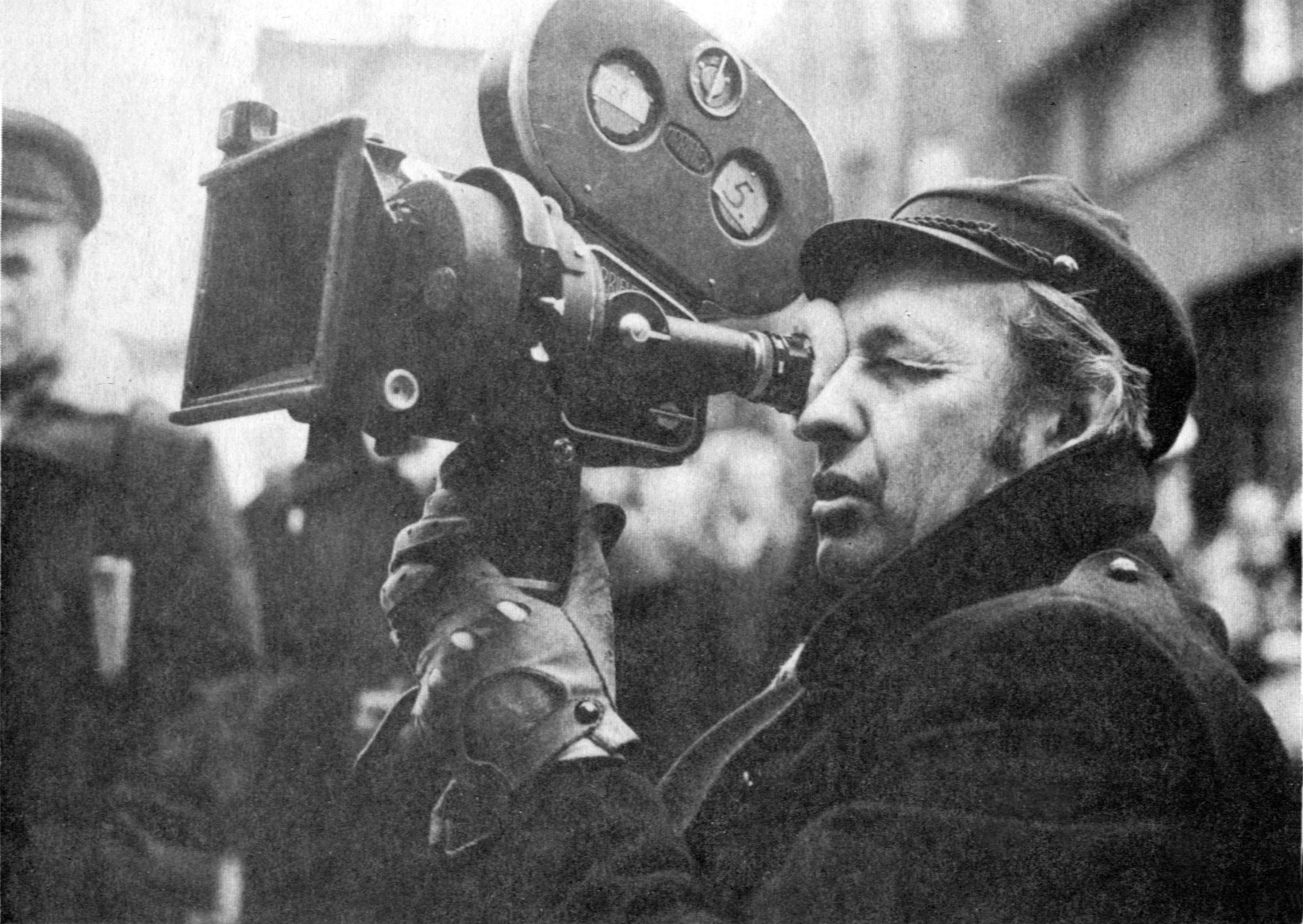

ポーランド映画の起源は1894年に遡り、発明家カジミェシュ・プルシンスキがプレオグラフ、その後エアロスコープ(最初の手持ち式映画カメラ)の特許を取得した。1897年には、ヤン・シュチェパニクがテレビの原型であるテレヘクトロスコープ(画像と音声を送信する装置)を製作した。彼らは共に映画撮影術の先駆者として認識されている。ポーランドはまた、ロマン・ポランスキー、アンジェイ・ワイダ、ポーラ・ネグリ、サミュエル・ゴールドウィン、ワーナー兄弟、マックス・フライシャー、アグニェシュカ・ホランド、クシシュトフ・ザヌッシ、クシシュトフ・キェシロフスキなど、多くがハリウッドで活躍した影響力のある監督、映画プロデューサー、俳優を輩出してきた。

ポーランド映画で一般的に探求されるテーマには、歴史映画、ドラマ、戦争、文化、ブラックリアリズム(フィルム・ノワール)などがある。21世紀には、ポーランドの2作品がアカデミー賞を受賞した。ロマン・ポランスキー監督の『戦場のピアニスト』(2002年)と、パヴェウ・パヴリコフスキ監督の『イーダ』(2013年)である。ポーランド映画はまた、多くの好評を得たコメディ作品も生み出しており、その中でも最も知られているのはスタニスワフ・バレイアとユリウシュ・マフルスキによって作られたものである。

11.9. メディア

ユーロバロメーター報告書(2015年)によると、ポーランド人の78%が毎日テレビを視聴している。2020年には、人口の79%が1日に1回以上ニュースを読んでおり、スウェーデンに次いで第2位であった。ポーランドには、公共放送局であるポーランド・テレビ(TVP)、無料放送チャンネルのTVNとポルサット、そして24時間ニュースチャンネルのTVP Info、TVN24、ポルサット・ニュースなど、多くの主要な国内メディアが存在する。公共テレビは、TVP Sport、TVP Historia、TVP Kultura、TVP Rozrywka、TVP Seriale、そしてポーランド人ディアスポラ向けのポーランド語テレビ放送専用の国営チャンネルであるTVP Poloniaといった特定のジャンルの番組にも事業を拡大している。2020年、最も人気のある新聞の種類はタブロイド紙と社会政治ニュースの日刊紙であった。

ポーランドはビデオゲーム開発者のヨーロッパにおける主要なハブであり、最も成功している企業にはCD Projekt、Techland、The Farm 51、CI Games、People Can Flyなどがある。ポーランドで開発された人気のビデオゲームには、『ウィッチャー』三部作や『サイバーパンク2077』などがある。ポーランドの都市カトヴィツェはまた、世界最大のeスポーツイベントの一つであるインテル・エクストリーム・マスターズを開催している。

11.10. スポーツ

モータースピードウェイ、バレーボール、サッカーは国内で最も人気のあるスポーツであり、国際大会での豊かな歴史を持つ。陸上競技、バスケットボール、ハンドボール、ボクシング、総合格闘技(MMA)、スキージャンプ、クロスカントリースキー、アイスホッケー、テニス、フェンシング、水泳、重量挙げなども人気のあるスポーツである。

ポーランドサッカーの黄金時代は1970年代から1980年代初頭にかけて起こり、サッカーポーランド代表はFIFAワールドカップで最高の成績を収め、1974年と1982年の大会で3位に入賞した。チームは1972年夏季オリンピックでサッカーの金メダルを獲得し、1976年と1992年には銀メダルを獲得した。2012年、ポーランドはUEFA EURO 2012を共同開催した。

2024年9月現在、バレーボールポーランド男子代表はFIVB世界ランキングで1位にランクされている。チームは1976年夏季オリンピックで金メダルを獲得し、FIVB世界選手権では1974年、2014年、2018年に金メダルを獲得した。

マリウシュ・プジャノフスキは非常に成功したストロングマン競技者であり、世界の他のどの競技者よりも多くの世界最強の男のタイトルを獲得しており、2008年には5度目のイベント優勝を果たした。

ポーランドはオートバイスピードウェイレースで際立った足跡を残している。トップリーグのエクストラクラサは、ポーランドのどのスポーツよりも平均観客動員数が最も多いリーグの一つである。ポーランド代表スピードウェイチームは、国際スピードウェイの主要チームの一つである。個人では、ポーランドには3人のスピードウェイグランプリ世界チャンピオンがおり、最も成功しているのは5度の世界チャンピオンであるバルトシュ・ズマルズリクで、2019年と2020年に連続優勝し、さらに2022年、2023年、2024年にも優勝した。2021年、ポーランドはイングランドのマンチェスターで開催されたスピードウェイ・オブ・ネイションズ世界選手権決勝で準優勝した。

21世紀に入り、国内ではテニスの人気が高まり、世界ランキング1位のイガ・シフィオンテク(グランドスラムシングルス5回優勝)、元世界ランキング2位のアグニエシュカ・ラドワンスカ(WTAツアーシングルス通算20勝、2015年WTAファイナルズ優勝)、ATPトップ10選手のフベルト・フルカチュ、元世界ランキング1位ダブルス選手のルカシュ・クボット(グランドスラムダブルス2回優勝)、ヤン・ジェリンスキ(グランドスラム混合ダブルス2回優勝)など、多くの成功したテニス選手を輩出している。ポーランドはまた、アグニエシュカ・ラドワンスカとイェжи・ヤノヴィチが国を代表して2015年ホップマンカップで優勝した。

ポーランド人は登山、特にヒマラヤ山脈や八千メートル峰の冬季登頂で大きな成果を上げてきた(例:イェжи・ククチュカ、クシシュトフ・ヴィエリツキ、ヴァンダ・ルトキェヴィチ)。ポーランドの山々は国の観光名所の一つである。ハイキング、登山、スキー、マウンテンバイクは、世界中から毎年多くの観光客を魅了している。ウォータースポーツは最も人気のある夏のレクリエーション活動であり、特に国の北部地域では、釣り、カヌー、カヤック、セーリング、ウィンドサーフィンに適した場所が豊富にある。

11.11. 世界遺産

ポーランドには、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産および自然遺産が多数存在する。これらは、ポーランドの豊かな歴史、文化、そして自然の多様性を物語っている。

代表的な文化遺産としては、まず中世の面影を色濃く残すクラクフ歴史地区が挙げられる。ヴァヴェル城、中央市場広場、聖マリア教会など、かつての王都の栄華を今に伝えている。次に、人間が採掘した世界最古の塩鉱山の一つであるヴィエリチカ・ボフニャ王立岩塩坑は、地下深くに広がる壮大な塩の彫刻や礼拝堂で知られる。ナチス・ドイツによるユダヤ人大量虐殺の悲劇を伝えるアウシュヴィッツ=ビルケナウ:ナチス・ドイツの強制絶滅収容所 (1940年-1945年)は、負の遺産として人類の記憶に刻まれている。

その他、ワルシャワ歴史地区(第二次世界大戦で破壊された後、忠実に再建された)、ザモシチ旧市街(ルネサンス様式の計画都市)、マルボルクのドイツ騎士団の城(ヨーロッパ最大の煉瓦造りの城)、トルン中世都市、カルヴァリア・ゼブジドフスカ(マニエリスム様式の建築と公園の景観複合体、巡礼地)、ヤヴォルとシフィドニツァの平和教会(17世紀に建設されたヨーロッパ最大の木造宗教建築)、マウォポルスカ南部の木造教会群、ムスカウ公園/ムジャコフスキ公園(ドイツとポーランドにまたがる広大な景観公園)、タルノフスキェ・グルィの鉛・銀・亜鉛鉱山とその地下水管理システム、クシェミオンキの先史時代の縞状燧石鉱山地域などが文化遺産として登録されている。

自然遺産としては、ビャウォヴィエジャの森がベラルーシと共有する形で登録されている。ヨーロッパ最後の原生林の一つとされ、ヨーロッパバイソン(ジュブル)の生息地として貴重な生態系を保持している。また、カルパティア山脈とヨーロッパ各地のブナ原生林(スロバキア、ウクライナ、ドイツなどと共有)も自然遺産として登録されている。

これらの世界遺産は、ポーランドの歴史的・文化的重要性を世界に示し、多くの観光客を惹きつけている。同時に、これらの遺産の保護と適切な管理は、ポーランドにとって重要な責務となっている。