1. 概要

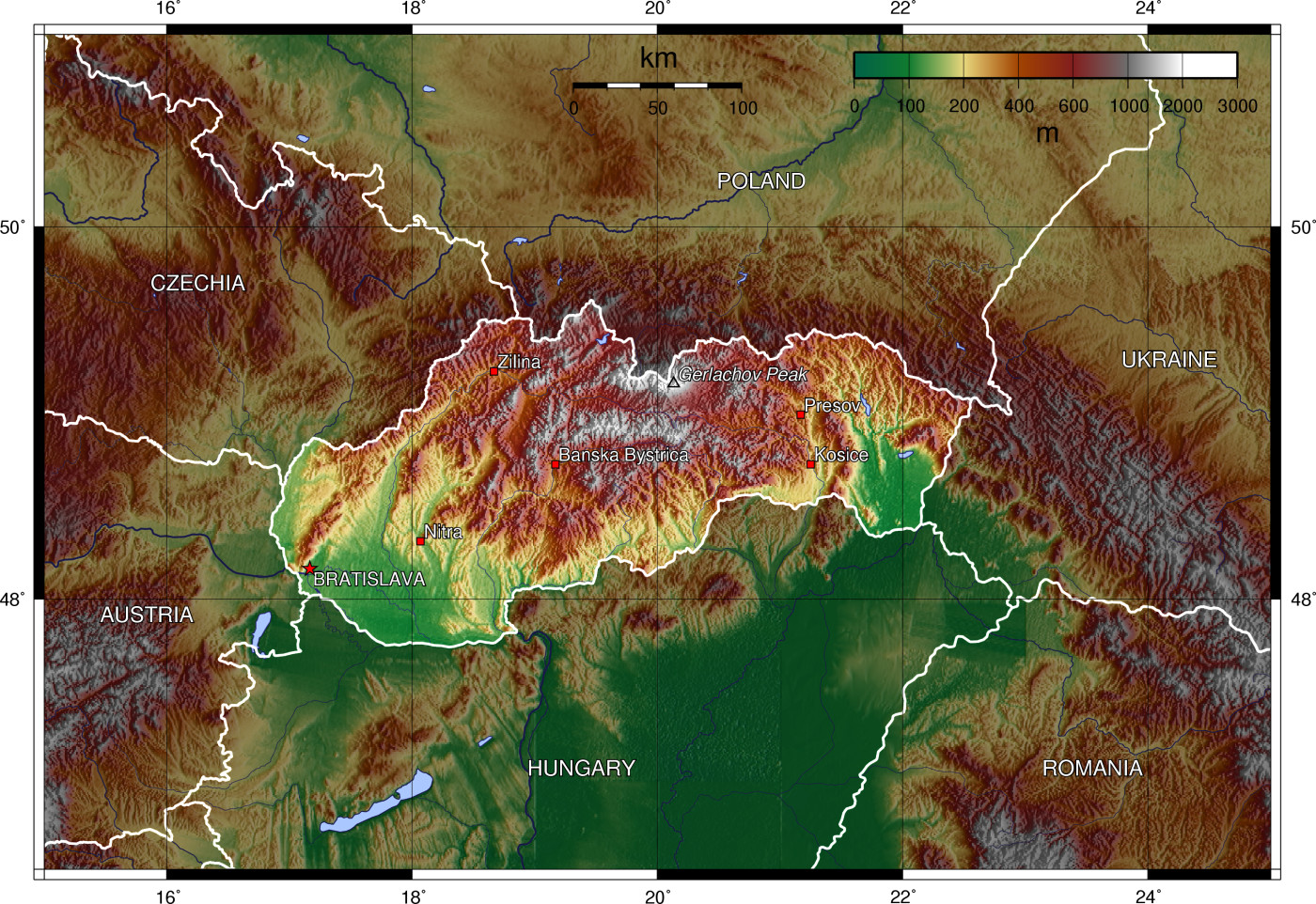

スロバキア共和国は、中央ヨーロッパに位置する内陸国である。北西にチェコ、北にポーランド、東にウクライナ、南にハンガリー、南西にオーストリアと国境を接する。国土の大部分は山がちで、カルパティア山脈が国土の北半分を占めている。首都はブラチスラヴァであり、最大の都市でもある。公用語はスロバキア語である。

スロバキアの地にスラヴ人が到達したのは5世紀から6世紀にかけてのことである。7世紀にはサモ王国の成立に重要な役割を果たし、9世紀にはニトラ公国を形成した。その後、大モラヴィア王国の一部となったが、10世紀に王国が崩壊すると、ハンガリー大公国に組み込まれ、1000年にはハンガリー王国の一部となった。13世紀のモンゴル侵攻により国土の大部分が荒廃したが、ベーラ4世によって復興された。

第一次世界大戦後、オーストリア=ハンガリー帝国が解体されると、スロバキアはチェコと統合してチェコスロバキアを結成した。第二次世界大戦中はナチス・ドイツの保護国であるスロバキア第一共和国が成立し、ユダヤ人に対する迫害が行われた。戦後、チェコスロバキアは再建されたが、1948年のクーデターにより共産主義体制下に入った。1968年のプラハの春はワルシャワ条約機構軍の侵攻によって弾圧されたが、1989年のビロード革命により共産党政権は崩壊した。1993年1月1日、チェコスロバキアは平和的に解体され、スロバキア共和国が独立国家となった。

スロバキアは高所得先進経済国であり、市場経済と包括的な社会保障制度を組み合わせた体制を持つ。国民皆保険、無償教育、欧州でも最長の育児休業制度などが整備されている。欧州連合(EU)、北大西洋条約機構(NATO)、ユーロ圏、シェンゲン圏、国際連合、OECDなどの国際機関に加盟している。国内には8つのユネスコ世界遺産があり、2019年時点で人口一人当たりの自動車生産台数が世界で最も多い国である。

2. 国名

スロバキアの国名は、スロバキア語で「スロヴァキア人の地」を意味する Slovenskoスロヴェンスコスロバキア語 に由来する。これは、古スラヴ語の Sloven/Slovieninスラヴ語派 から派生した言葉である。そのため、スロベニアやクロアチアのスラヴォニア地方の名称と語源を共有している。中世のラテン語、ドイツ語、そして一部のスラヴ語の文献では、スロバキア人、スロベニア人、スラヴォニア人、そしてスラヴ人全般を指して同じ名称が使われることがしばしばあった。

一説によると、13世紀から14世紀にかけて、外国の影響を受けてスロバキア人の祖先に対する新しい民族名が形成されたとされる。これは、中世の文献(1291年以降)に見られるチェコ語の Slovákスロヴァークチェコ語 という言葉である。この形式は徐々に男性の民族名を置き換えていったが、女性の民族名 (Slovenkaスロヴェンカスロバキア語)、居住地を指す名称 (Slovenskoスロヴェンスコスロバキア語)、そして言語の名称 (slovenčinaスロヴェンチナスロバキア語) は、古い形式を基盤として維持された(スロベニア語の対応する言葉と比較のこと)。英語の「Slovakia」、ドイツ語の Slowakeiスロヴァカイドイツ語、フランス語の Slovaquieスロヴァキーフランス語 など、ほとんどの外国語訳はこの新しい形式に由来する傾向がある。

中世ラテン語の文献では、Slavusラテン語、Slavoniaラテン語、または Slavorumラテン語(その他多くの変種があり、早くも1029年から見られる)といった用語が使用されていた。ドイツ語の文献では、スロバキアの地名は Windenlandドイツ語 または Windische Landeドイツ語(15世紀初頭)であり、「Slovakia」や Schlowakeiドイツ語 といった形式は16世紀に現れ始めた。現在のスロバキア語の形式である Slovenskoスロバキア語 が最初に文献に登場するのは1675年のことである。

日本語の正式名称はスロバキア共和国、通称はスロバキアである。

3. 歴史

スロバキアの領土は、先史時代から現代に至るまで、数多くの民族の興亡と国家の変遷を経験してきた。旧石器時代の人類の痕跡から始まり、ケルト人やゲルマン人の活動、スラヴ人の定住と国家形成、そしてハンガリー王国、ハプスブルク君主国、オスマン帝国の支配を経て、20世紀にはチェコスロバキアの一部となり、その後独立を達成した。この歴史的過程は、スロバキアの文化、社会、そして国民性に大きな影響を与えている。

3.1. 先史時代と古代

スロバキアの地における人類の歴史は旧石器時代に遡り、青銅器時代、鉄器時代を経て、ローマ帝国の影響を受ける古代へと続く。この間、様々な文化が興亡し、ケルト人やゲルマン人などの民族がこの地で活動した。

3.1.1. 旧石器時代

スロバキアで発見された最も古い人類の遺物は、ノヴェー・メスト・ナド・ヴァーホム近郊で見つかり、約27万年前の旧石器時代前期のものとされている。これらの古代の道具はクラクトン文化の技法で作られており、スロバキアにおける古代の人類の居住を証明している。

旧石器時代中期(紀元前20万年~8万年)の他の石器は、ボイニツェのプレヴォスト(プレポシュツカー)洞窟や近隣の遺跡から出土している。この時代の最も重要な発見は、スロバキア北部ガーノフツェ村近くで発見されたネアンデルタール人の頭蓋骨(約20万年前)である。

考古学者は、この地域で先史時代の人骨や、主にニトラ川、フロン川、イペル川、ヴァー川の河川渓谷からジリナ市に至るまで、またヴィホルラット山脈、イノヴェツ山脈、トリベチ山脈の麓やミヤヴァ山地において、グラヴェット文化の多数の遺物や痕跡を発見している。最も有名な発見物には、紀元前22,800年のマンモスの骨で作られた最古の女性像である著名なモラヴァニのヴィーナスがある。この像は1940年代にピエシュチャニ近郊のモラヴァニ・ナド・ヴァーホムで発見された。第三紀のキプリナ科熱帯性巻貝の殻で作られた多数の首飾りが、ザーコフスカー、ポドコヴィツェ、フビナ、ラドシナの遺跡から出土している。これらの発見は、地中海と中央ヨーロッパの間で行われた商業交換の最も古い証拠を提供している。

3.1.2. 青銅器時代

青銅器時代(紀元前2000年~紀元前800年)、現在のスロバキアの地理的領域は3つの発展段階を経た。文化、経済、政治の主要な発展は、特に中央スロバキア(例:シュパニア・ドリナ)と北西スロバキアにおける銅生産の大幅な増加に起因する。銅は地元住民の安定した繁栄の源となった。

チャカニ文化とヴェラティツェ文化が消滅した後、ルサチア文化の人々は、大きな恒久的な建物と行政センターを備えた、強力で複雑な要塞の建設を拡大した。ルサチアのヒルフォートの発掘は、その時代の貿易と農業の実質的な発展を記録している。墓の豊かさと多様性はかなり増加した。この地域の住民は、武器、盾、宝石、食器、彫像を製造していた。

3.1.3. 鉄器時代

鉄器時代には、スロバキア地域はハルシュタット文化とラ・テーヌ文化の影響を強く受け、ケルト人が定住し、独自の文化を発展させた。

3.1.4. ローマ時代

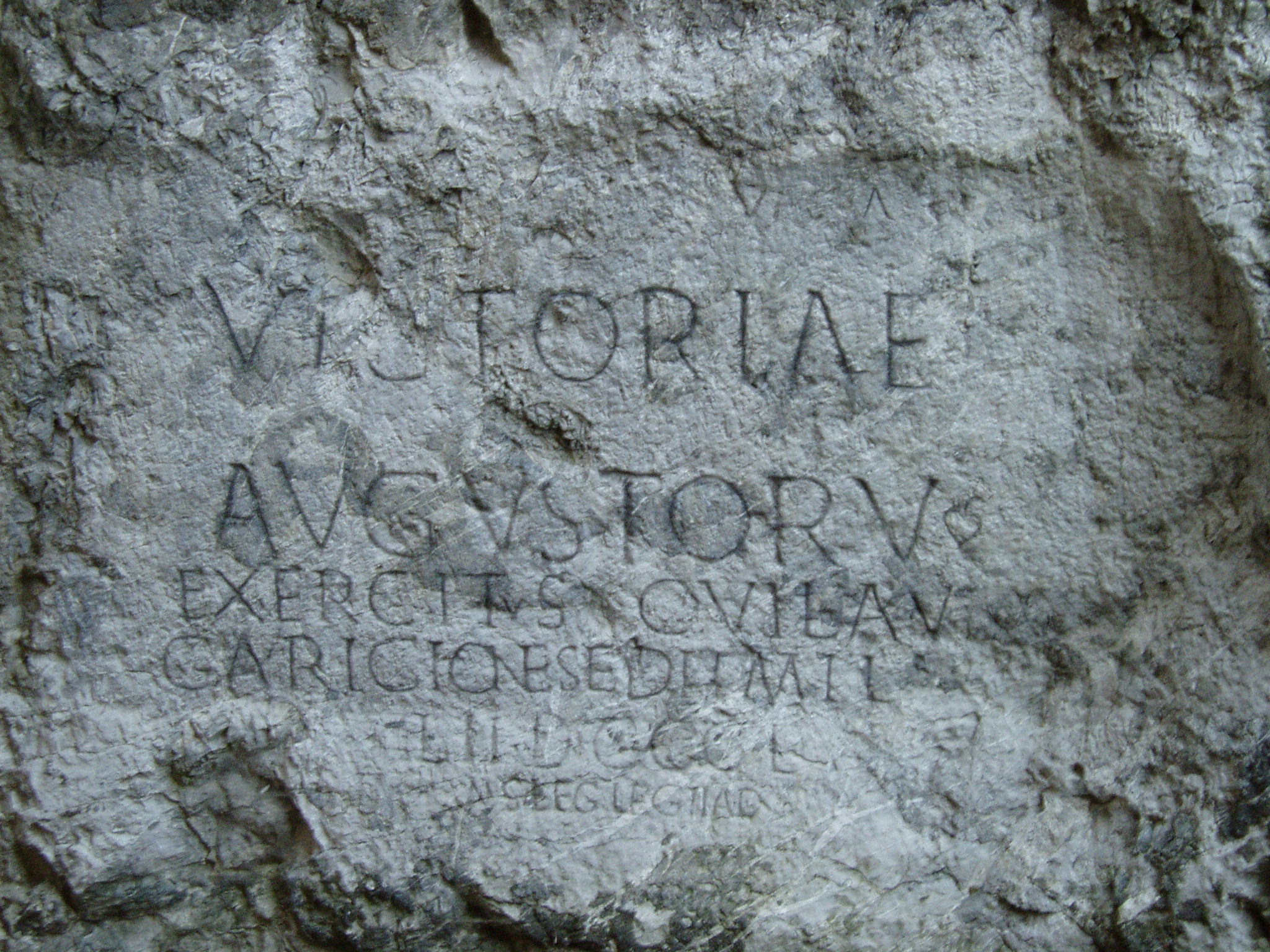

西暦2年から、拡大するローマ帝国はドナウ川周辺およびそのすぐ南に一連の前哨基地を設立し維持した。そのうち最大のものはカルヌントゥム(その遺跡はウィーンとブラチスラヴァの中間にある主要道路上にある)とブリゲティオ(現在のハンガリーとスロバキアの国境にあるセーニ)として知られていた。このようなローマの国境集落は、現在のブラチスラヴァ郊外のルスフツェの地域に建設された。軍事要塞は民間のヴィクス(村)といくつかのヴィラ・ルスティカ(農場)タイプの農場に囲まれていた。この集落の名前はゲルラタであった。軍事要塞には約300頭の馬を持つ補助騎兵部隊があり、カナネファテス族をモデルにしていた。ローマ時代の建物の遺跡は、ストゥパヴァ、デヴィーン城、ブラチスラヴァ城の丘、そしてブラチスラヴァのドゥーブラフカ郊外にも残っている。

ローマ帝国の後背地であるリメス・ロマヌスの最北端近くには、ラウガリツィオ(現在のトレンチーン)の冬営地があり、そこでは第二次軍団アウクシリアが西暦179年のマルコマンニ戦争中にゲルマン系のクアディ族に対する決定的な戦いで勝利を収めた。ゲルマン系のスエビ族であるクアディ族とマルコマンニ族、そしてオシ族やコティニ族を含むいくつかの小規模なゲルマン系およびケルト系の部族によって建国されたヴァンニウス王国は、紀元前8~6年から西暦179年まで西スロバキアと中央スロバキアに存在した。

3.2. 中世初期

ゲルマン民族、フン族、アヴァール族など主要民族の移動と定着、そしてスラヴ民族の登場と初期国家形成過程は、スロバキアの歴史における重要な転換期であった。これらの民族の興亡は、後の国家形成に大きな影響を与えた。

3.2.1. 民族移動時代とスラブ人の定住

2世紀から3世紀にかけて、フン族は中央アジアの草原を離れ始めた。彼らは西暦377年にドナウ川を渡り、パンノニアを占領し、75年間にわたり西ヨーロッパへの略奪遠征の拠点として利用した。しかし、453年のアッティラの死によりフン族の帝国は消滅した。568年、テュルク・モンゴル系の部族連合であるアヴァール人が中部ドナウ地域に侵攻した。アヴァール人はパンノニア平原の低地を占領し、カルパティア盆地を支配する帝国を築いた。

623年、パンノニア西部に住むスラヴ人は、フランク人の商人サモに率いられた革命の後、アヴァール帝国から離脱した。626年以降、アヴァール人の勢力は徐々に衰退し始めたが、その支配は804年まで続いた。

5世紀には、スラヴ系の部族が現在のスロバキアの領土に定住した。

3.2.2. スラブ人国家

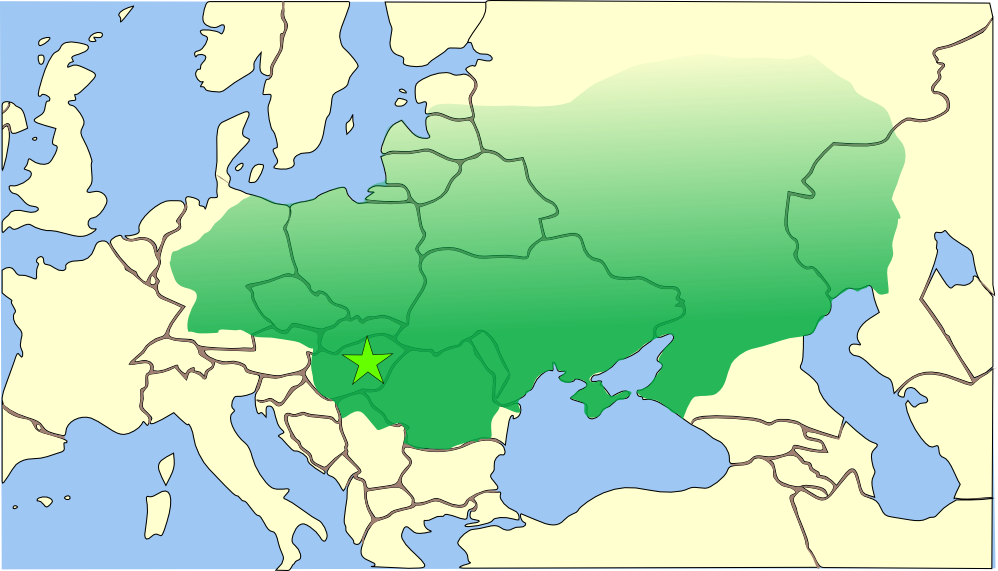

7世紀には、西スロバキアがサモ王国の中心地となった。8世紀にはニトラ公国として知られるスラヴ人国家が興り、その支配者プリビニャは、828年までに現在のスロバキア領土で最初のキリスト教教会を献堂させた。ニトラ公国は、隣接するモラヴィアと共に、833年から大モラヴィア王国の中核を形成した。このスラヴ帝国の最盛期は、ラスチスラフ公の治世下、863年にキュリロスとメトディオスが到来したこと、そしてスヴァトプルク1世王の下での領土拡大によって特徴づけられる。

3.2.3. 大モラヴィア王国 (830年頃 - 907年以前)

大モラヴィア王国は、830年頃にモイミール1世がドナウ川北部に定住していたスラヴ部族を統一し、モラヴィアの覇権を彼らに及ぼしたことによって成立した。846年、モイミール1世が東フランク王国の王の宗主権からの離脱を試みた際、国王ルートヴィヒ・ドイツ人王は彼を退位させ、モイミール1世の甥ラスチスラフ(846年~870年)の即位を助けた。新しい君主は独立政策を追求し、855年にフランク軍の攻撃を阻止した後、彼の領内で説教するフランク人聖職者の影響力を弱めようとした。ラスチスラフ公は、ビザンツ帝国皇帝ミカエル3世に、スラヴ語でキリスト教を解釈する教師を派遣するよう要請した。

ラスチスラフの要請により、ビザンツの役人で宣教師であった兄弟、キュリロスとメトディオスが863年にやって来た。キュリロスは最初のスラヴ文字であるグラゴル文字を開発し、福音書を古代教会スラヴ語に翻訳した。ラスチスラフはまた、国家の安全保障と行政にも関心を払った。彼の治世中に国内各地に建設された多数の要塞化された城が年代特定されており、そのいくつか(例えば、ドヴィナ、時にはデヴィーン城と同一視される)は、フランクの年代記によってラスチスラフと関連付けられて言及されている。

ラスチスラフの治世中、ニトラ公国は彼の甥であるスヴァトプルクにアパナージュ(分邦国)として与えられた。この反抗的な公はフランク人と同盟を結び、870年に叔父を打倒した。前任者と同様に、スヴァトプルク1世(871年~894年)は王(rex)の称号を名乗った。彼の治世中、大モラヴィア王国は最大の領土規模に達し、現在のモラヴィアとスロバキアだけでなく、現在のハンガリー北部と中部、下オーストリア、ボヘミア、シレジア、ルサティア、ポーランド南部、セルビア北部も王国に属したが、彼の領土の正確な境界は現代の著者によって依然として議論されている。スヴァトプルク1世はまた、マジャル人部族や第一次ブルガリア帝国の攻撃にも耐えたが、時には東フランク王国との戦争の際にマジャル人を雇うこともあった。

880年、教皇ヨハネス8世は、大モラヴィアに大司教メトディオスを長とする独立した教会管区を設立した。彼はまた、ドイツ人聖職者ヴィヒングをニトラの司教に任命した。

スヴァトプルク公の死後(894年)、その息子たちであるモイミール2世(894年~906年?)とスヴァトプルク2世が、それぞれ大モラヴィア公とニトラ公として後を継いだ。しかし、彼らは帝国全体の支配をめぐって争い始めた。内紛と東フランク王国との絶え間ない戦争によって弱体化した大モラヴィアは、その周辺領土のほとんどを失った。

その間、半遊牧民のマジャル部族は、おそらく同様に遊牧民であったペチェネグ人に敗北を喫した後、カルパティア山脈東方の領土を離れ、カルパティア盆地に侵入し、896年頃から徐々に領土を占領し始めた。彼らの軍隊の前進は、地域の国々の間で継続的な戦争があったことによって促進された可能性があり、それらの支配者たちは依然として時折彼らを雇って紛争に介入させていた。

モイミール2世とスヴァトプルク2世のその後については、906年以降の文献に言及がないため不明である。907年7月4~5日と8月9日のブラチスラヴァ近郊での3つの戦いで、マジャル人はバイエルン族の軍隊を破った。一部の歴史家はこの年を、ハンガリーの征服による大モラヴィア帝国の崩壊の日付としているが、他の歴史家はもう少し早い時期(902年まで)としている。

大モラヴィアは中央および東ヨーロッパに永続的な遺産を残した。グラゴル文字とその後のキリル文字は他のスラヴ諸国に広まり、彼らの社会文化的発展における新たな道を切り開いた。

3.3. ハンガリー王国・ハプスブルク君主国・オスマン帝国時代 (1000年頃 - 1918年)

ハンガリー王国の支配下に置かれたスロバキア地域は、中世から近代にかけて、オスマン帝国の侵攻やハプスブルク君主国の影響を受けながら、独自の歴史を歩んだ。この時代には、民族構成の変化、都市の発達、宗教改革、そして民族運動など、後のスロバキアのアイデンティティ形成に繋がる重要な出来事が起こった。

3.3.1. ハンガリー王国初期と中世盛期

10世紀初頭の大モラヴィア帝国崩壊後、マジャル人は現在のスロバキアを含む領土を併合した。レヒフェルトの戦いでの敗北後、マジャル人は遊牧生活を捨ててカルパティア盆地中央部に定住し、徐々にキリスト教を受け入れ、新たな国家であるハンガリー王国を建設し始めた。

1001年~1002年および1018年~1029年の間、スロバキアはボレスワフ1世によって征服され、ポーランド王国の一部となった。スロバキアの領土がハンガリーに返還された後、ニトラ公国と呼ばれる半自治的な政体が存続した(あるいは1048年に国王アンドラーシュ1世によって創設された)。ニトラ公国とビハール公国の領土から成り、これらは「テルシア・パルス・レグニ」(王国の三分の一)と呼ばれた。

この政体は1108年または1110年まで存続し、その後は再建されなかった。これ以降、1918年にオーストリア=ハンガリー帝国が崩壊するまで、スロバキアの領土はハンガリー国家の不可欠な部分であった。スロバキアの民族構成は、13世紀のカルパティア・ドイツ人の到来と14世紀のユダヤ人の到来により、より多様になった。

1241年のモンゴル侵攻とその後の飢饉により、人口は著しく減少した。侵攻後、領土の多くは破壊されたが、主にハンガリー王ベーラ4世のおかげで復興した。しかし、中世のスロバキア地域は、ドイツ人とユダヤ人の移住、都市の隆盛、多数の石造りの城の建設、そして芸術の育成によって特徴づけられた。

ドイツ人要素の到来は、時には土着のスロバキア人(そしてより広範なハンガリー内のマジャル人でさえ)にとって問題となることがあった。なぜなら、彼らはしばしば中世の都市で最も権力を素早く獲得し、その後それを分かち合うことを拒否したからである。ドイツ人による古い慣習の破壊は、しばしば民族間の紛争を引き起こした。その一つは、1381年に国王ラヨシュ1世がジリナ市で「Privilegium pro Slavis」(スロバキア人のための特権)を公布することによって解決されなければならなかった。この特権によれば、スロバキア人とカルパティア・ドイツ人はジリナ市議会の議席をそれぞれ半分ずつ占め、市長は毎年これらの民族間で交互に選出されることになっていた。これはこのような事例の最後ではなかった。

3.3.2. 中世後期と近世

1465年、国王マティアス・コルヴィヌスは、プレスブルク(ブラチスラヴァ)にハンガリー王国で3番目の大学を設立したが、彼の死後1490年に閉鎖された。フス派もフス戦争後にこの地域に定住した。

オスマン帝国のハンガリー領への拡大により、古いハンガリーの首都ブダが1541年に陥落するのに先立ち、1536年にブラチスラヴァがハンガリーの新しい首都に指定された。それはオーストリアのハプスブルク君主国の一部となり、新しい時代の始まりを示した。現在のスロバキアを構成する領土は、当時は上ハンガリーとして知られ、トルコから逃れてきたマジャル貴族のほぼ3分の2の入植地となり、以前よりもはるかに言語的、文化的にハンガリー的になった。一部は古いフス派の家族やマルティン・ルターのもとで学んだスロバキア人のおかげで、この地域はその後プロテスタントの成長を経験した。17世紀の短期間、ほとんどのスロバキア人はルター派であった。彼らはカトリックのハプスブルク家に反抗し、宗教的寛容を実践し、通常はオスマン帝国の支援を受けていたマジャル国家の継続である隣国のトランシルヴァニアに保護を求めた。上ハンガリー、すなわち現在のスロバキアは、西部のカトリック教徒と東部のプロテスタント教徒の間、そしてトルコ人に対する頻繁な戦争の場となった。国境は常に軍事的警戒態勢にあり、カトリックのドイツ人やスロバキア人の兵士が駐屯する城や城塞によって厳重に要塞化されていた。1648年までに、スロバキアは対抗宗教改革を免れず、人口の大多数がルター派からローマ・カトリックに戻った。1655年、トルナヴァ大学の印刷所は、イエズス会のベネディクト・セレージの『カントゥス・カトリキ』を制作した。これは、キュリロスとメトディオスの初期の作品との関連性を再確認するスロバキア語のカトリック聖歌集であった。

オスマン戦争、オーストリアとトランシルヴァニアの間の対立、そしてハプスブルク君主国に対する頻繁な反乱は、特に農村地域に大きな荒廃をもたらした。1663年~1664年のオーストリア・トルコ戦争では、大宰相が率いるトルコ軍がスロバキアを壊滅させた。1682年、オスマン帝国の従属国である短命の上ハンガリー公国が現在のスロバキア領土に設立された。これ以前には、その南端の地域はすでにエゲル、ブディン、ウイヴァールのエヤレト(州)に含まれていた。上ハンガリー公国のテケリ・イムレのクルツ反乱軍は、1683年の第二次ウィーン包囲でヤン3世ソビエスキが率いるオーストリア軍とポーランド軍に対してトルコ軍と共に戦った。17世紀後半に大トルコ戦争でトルコ人がハンガリーから撤退するにつれて、現在のスロバキアを構成する領土の重要性は低下したが、プレスブルクは1848年にブダに首都が戻されるまでハンガリーの首都としての地位を維持した。

3.3.3. 18世紀と19世紀の民族運動

18世紀後半から19世紀にかけて、オスマン帝国がハンガリーから後退すると、スロバキア地域にも変化が生じた。1848年革命は、スロバキア人の民族意識を高揚させ、民族運動が展開される契機となった。この運動は、オーストリア帝国内でのスロバキア人の権利拡大や自治を求めるものであったが、ハンガリー政府によるマジャル化政策(ハンガリー化政策)の強化に直面し、スロバキア語や文化の維持をめぐる抵抗運動へと発展した。この時期の民族運動は、後のチェコスロバキア建国やスロバキア独立への伏線となった。

1848年~1849年の革命の際、スロバキア人はオーストリア皇帝を支持し、二重君主国のハンガリー部分からの独立を期待したが、目的を達成することはできなかった。しかし、この紛争はスロバキア人の言語権をもたらした。

その後、民族間の関係は悪化し(マジャル化政策参照)、第一次世界大戦後にスロバキアがハンガリーから分離独立することで頂点に達した。

3.4. チェコスロバキア (1918年 - 1992年)

チェコスロバキアの建国から解体に至るまでの期間は、スロバキアにとって激動の時代であった。第一次世界大戦後の独立、戦間期の民主主義と経済発展、第二次世界大戦中のナチス・ドイツ支配下の第一共和国、戦後の共産主義体制、そして民主化と連邦解体という大きな政治的・社会的変化を経験した。これらの出来事は、スロバキアの国家アイデンティティと国際的地位に深い影響を与えた。

3.4.1. 第一次共和国 (1918年 - 1939年)

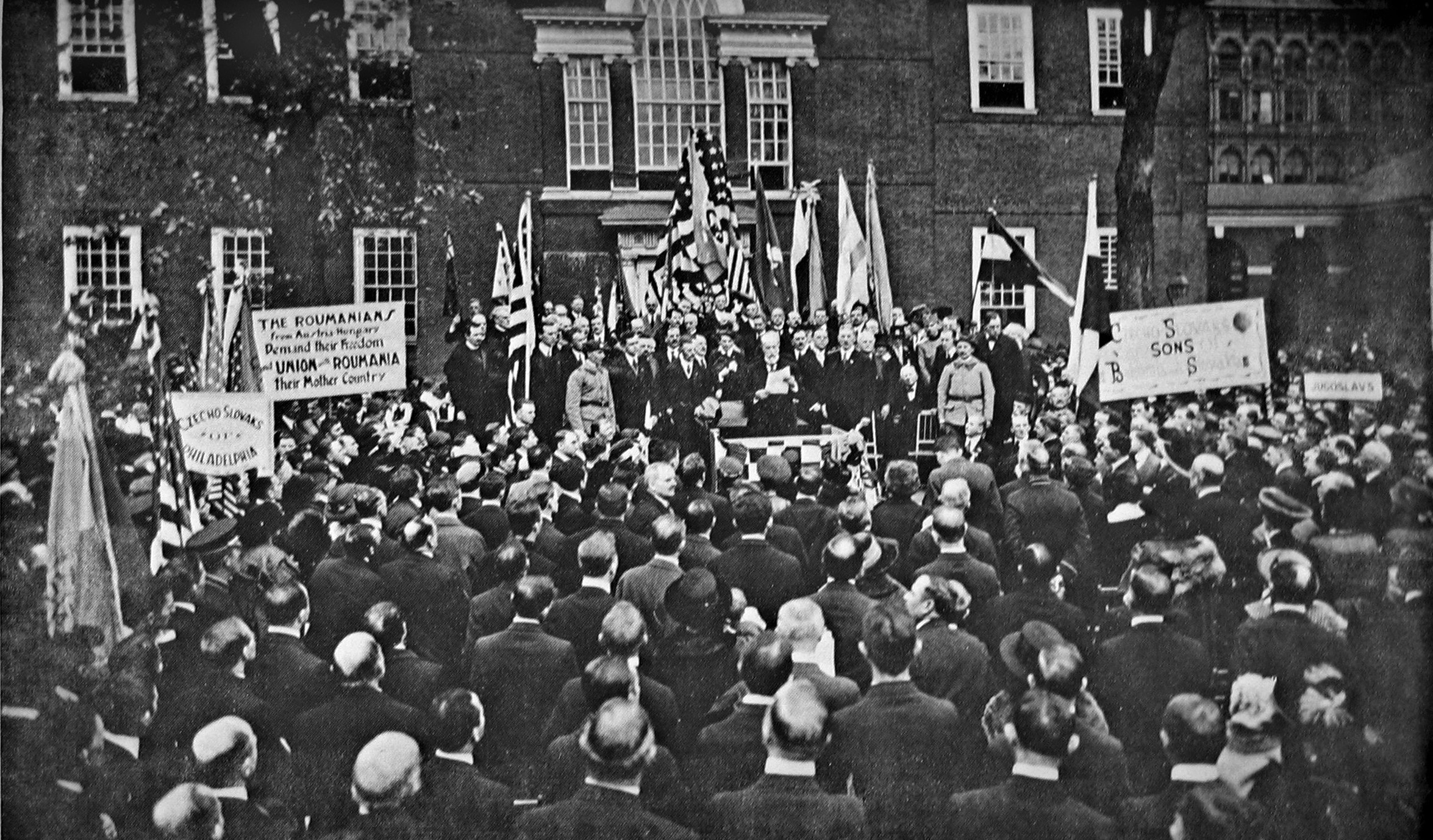

1918年10月18日、トマーシュ・マサリク、ミラン・ラスチスラフ・シュテファーニク、エドヴァルド・ベネシュは、ワシントンD.C.において、オーストリア=ハンガリー帝国からのボヘミア、モラヴィア、シレジア、上ハンガリー、カルパティア・ルテニアの領土の独立を宣言し、共通国家であるチェコスロバキアを布告した。

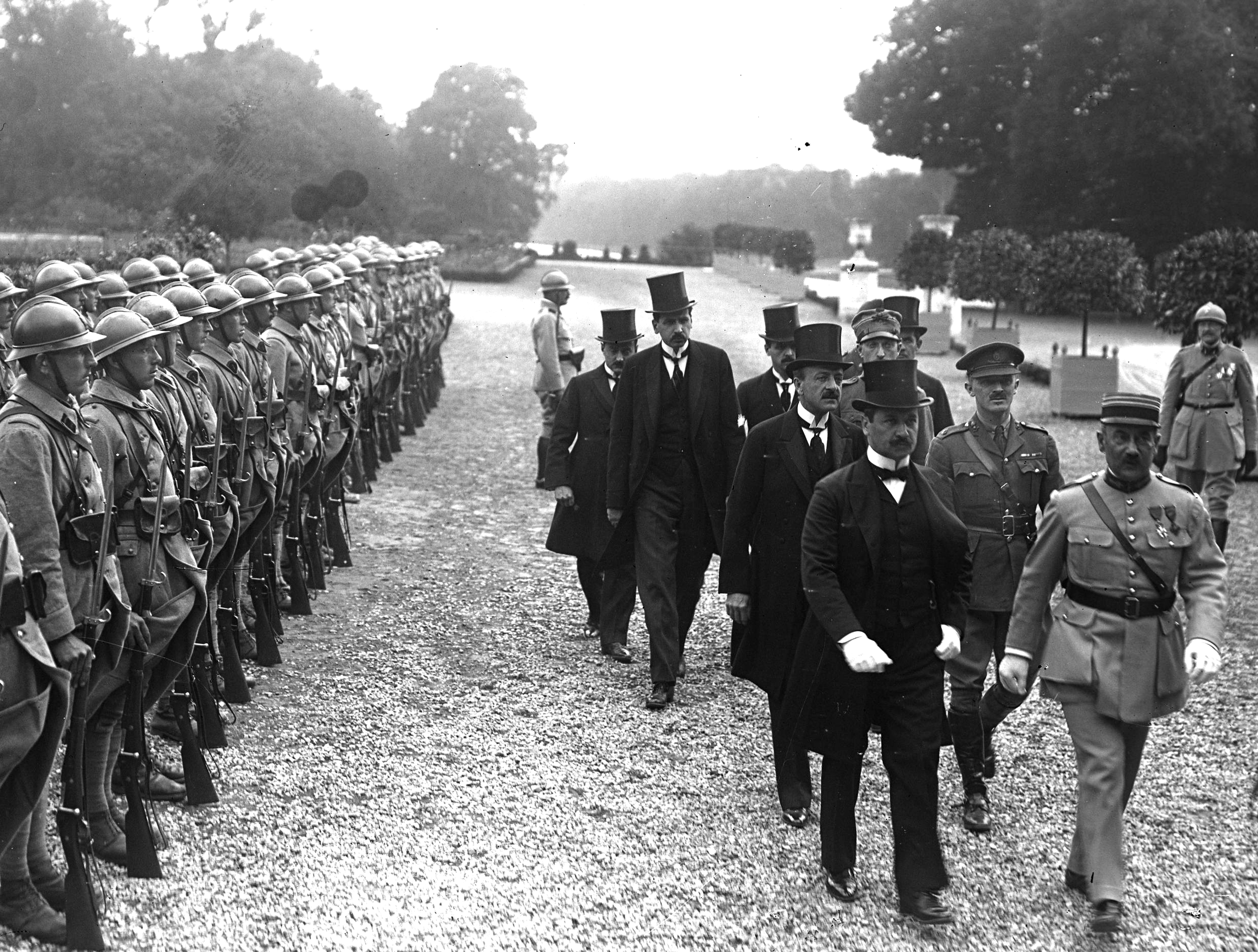

オーストリア=ハンガリー帝国の崩壊後の混乱の中、チェコスロバキアは多数のチェコ人、ドイツ人、スロバキア人、ハンガリー人、ルシン人と共に形成された。国境は1919年のサン=ジェルマン条約と1920年のトリアノン条約によって設定された。第一次世界大戦後の諸条約により、チェコスロバキアは主権を持つヨーロッパ国家として出現した。

戦間期において、民主的なチェコスロバキアはフランスと同盟を結び、またルーマニアとユーゴスラビア王国とも同盟を結んだ(小協商)。しかし、1925年のロカルノ条約は東ヨーロッパの安全保障を未解決のままにした。チェコ人とスロバキア人は共に相対的な繁栄の時期を享受した。国の経済発展だけでなく、文化や教育の機会においても進歩が見られた。しかし、世界恐慌は急激な経済の悪化を引き起こし、それに続いてヨーロッパにおける政治的混乱と不安定が生じた。

1930年代、チェコスロバキアはドイツ、ハンガリー、ポーランドの復讐主義政府から絶え間ない圧力を受け、これらの政府は国内の不満を持つ少数民族を都合の良い手段として利用した。国境の改訂が要求され、チェコ人は人口のわずか43%しか占めていなかった。最終的に、この圧力は1938年9月のミュンヘン協定につながり、チェコスロバキア国境地帯であるズデーテン地方の多数派であるドイツ系住民がドイツに編入されることを許可した。残りの少数民族は自治を求める圧力を強め、国家は連邦化され、スロバキアとルテニアに議会が設置された。チェコスロバキアの残りの部分はチェコ=スロバキアと改名され、より大きなスロバキアの政治的自治が約束された。しかし、これは実現しなかった。南部および東部スロバキアの一部も、1938年11月の第一次ウィーン裁定でハンガリーによって再領有された。

3.4.2. 第二次世界大戦とスロバキア第一共和国 (1939年 - 1945年)

ミュンヘン協定とそのウィーン裁定の後、ナチス・ドイツはスロバキアの一部を併合し、残りの地域をハンガリーまたはポーランドに分割すると脅迫したため、独立を宣言せざるを得なかった。こうして、スロバキアは1939年3月にチェコ=スロバキアから分離独立し、ドイツの要求通り、アドルフ・ヒトラーの連合国と同盟を結んだ。この分離独立により、歴史上最初のスロバキア人国家が誕生した。

聖職者ファシズムの一党独裁制国家であるスロバキア共和国は、極右のフリンカのスロバキア人民党によって統治され、大統領ヨゼフ・ティソと首相ヴォイテク・トゥカが率いた。(第一次)スロバキア共和国は、主にナチス・ドイツとの対独協力で知られており、それには1939年9月のポーランド侵攻や1941年のソ連侵攻(バルバロッサ作戦)への軍隊派遣が含まれた。1940年11月24日、指導者たちが日独伊三国同盟に署名したことで、スロバキアは枢軸国に加わった。この国はドイツの強い影響下にあり、徐々に多くの点で傀儡国家となった。

一方、チェコスロバキア亡命政府は、ミュンヘン協定とその後のドイツによるチェコスロバキア占領を覆し、共和国を1937年の国境に戻すことを目指した。政府はロンドンから活動し、最終的にはそれを承認した国々によって、第二次世界大戦を通じてチェコスロバキアの正当な政府と見なされた。

地元のユダヤ人住民は激しく迫害された。スロバキアにおけるホロコーストの一環として、ハンガリーが南部地域を占領した後にスロバキア領土に残っていた8万人のユダヤ人のうち7万5千人が追放され、ドイツの絶滅収容所へ送られた。何千人ものユダヤ人、ジプシー、その他の政治的に望ましくない人々が、セレジュ、ヴィフネ、ノヴァーキのスロバキア強制労働収容所に留め置かれた。ティソは、大統領特免を与えることで、戦争経済に不可欠な1,000人から4,000人の人々が追放を免れることを許可した。

ティソ政権とハンガリー占領下で、戦前のスロバキアのユダヤ人人口の大部分(占領地で死亡した者を含め、7万5千人から10万5千人)が殺害された。スロバキア国家は、追放されたユダヤ人一人につき500ライヒスマルクをドイツに「再訓練と宿泊」のために支払った(同様だがより小額の30ライヒスマルクの支払いがクロアチア独立国によって行われた)。

ソビエト赤軍がナチスを東欧および中欧から追い出すことが明らかになると、反ナチスレジスタンス運動が始まった。ファシスト政府の政策に対する国内の反対運動は、1944年夏の終わりに近いスロバキア国民蜂起で頂点に達した。その後、血なまぐさいドイツ軍占領とゲリラ戦が続いた。ドイツ軍とその地元の協力者(フリンカ防衛隊)は93の村を完全に破壊し、しばしば一度に数百人もの数千人の民間人を虐殺した。蜂起は最終的に鎮圧されたものの、パルチザンの抵抗は続いた。スロバキアの領土は、1945年4月末までにソビエト軍とルーマニア軍によって解放された。このスロバキア国民蜂起は、ナチス支配に対する抵抗であり、スロバキアの民主主義と人権の回復を目指す重要な行動であったが、同時に多くの犠牲者を出した悲劇でもあった。

3.4.3. 共産主義体制 (1945年 - 1989年)

第二次世界大戦後、チェコスロバキアは再建されたが、共産党が権力を掌握し、社会主義体制下で大きな変化を経験した。民主化運動は弾圧され、人権状況も厳しいものであったが、体制内部からの改革の試みや国民の抵抗も存在した。

3.4.4. 民主化と連邦解体 (1989年 - 1992年)

1989年のビロード革命によるチェコスロバキアの共産主義支配の終焉は、再び国の解体へと続いた。今度は二つの後継国家への解体であった。チェコスロバキア社会主義共和国はチェコおよびスロバキア連邦共和国と改名され、連邦内の二つの共和国の名称から「社会主義」という言葉が削除され、スロバキア社会主義共和国はスロバキア共和国と改名された。この革命は、市民の力によって平和的に独裁体制を打倒し、民主主義と人権を回復させた点で歴史的に重要である。

1992年7月17日、ヴラジミール・メチアル首相率いるスロバキアは、自らを主権国家と宣言し、その法律が連邦政府の法律に優先することを意味した。1992年の秋を通じて、ヴラジミール・メチアルとチェコ首相ヴァーツラフ・クラウスは連邦解体の詳細について交渉した。11月、連邦議会は1992年12月31日に国を公式に解体することを票決した。この平和的な連邦解体は「ビロード離婚」と呼ばれ、チェコとスロバキアそれぞれの国民の意思を尊重した結果であった。

3.5. スロバキア共和国 (1993年 - 現在)

1993年の独立以降、スロバキア共和国は市場経済への移行、民主主義体制の確立、欧州統合という大きな課題に取り組みながら、国家としての発展を遂げてきた。この過程では、政治的・経済的な困難や社会問題も経験したが、国際社会の一員としての地位を確立しつつある。

3.5.1. 1990年代: 独立初期と体制転換期

スロバキア共和国とチェコ共和国は、第二次世界大戦によってのみ中断された74年間の共同生活の後、1993年1月1日にそれぞれの道を歩み始めた。この出来事は「ビロード離婚」と呼ばれることもある。それにもかかわらず、スロバキアはチェコ共和国との緊密なパートナーであり続けている。両国はヨーロッパの緊密な同盟国であり、共にハンガリーおよびポーランドとヴィシェグラード・グループで協力している。スロバキア共和国の初代大統領は、1993年2月にスロバキア共和国国民議会によって選出されたミハル・コヴァーチであった。スロバキアは1993年1月19日に国際連合の加盟国となり、1993年3月31日に世界遺産条約を批准し、その歴史的遺跡がユネスコのリストに登録される資格を得、1993年4月15日にGATT(現在の世界貿易機関)に加盟した。

共産主義の崩壊とチェコスロバキアの解体後、国は組織犯罪に対して無防備であった。1990年代にスロバキアの犯罪率は急上昇し、最初のポスト共産主義のギャングスターが出現し、スロバキア・マフィアが国の主要な問題となった。法執行官、検察官、裁判官の多くは、犯罪者の捜査、裁判、判決の経験がなかった。多くの役人は、地域社会の主要な犯罪組織に関する基本的な知識さえ欠いていた。1994年から1998年の間、ヴラジミール・メチアル首相の政権下で、組織犯罪は十分に確立され、最高の政治的地位にまで浸透した。主要な犯罪事件の一つは、1995年にスロバキア大統領の息子ミハル・コヴァーチ・ジュニアが、スロバキア情報局(SIS)とヴラジミール・メチアル政権によって組織された誘拐事件であった。スロバキアにおける民営化のプロセスが始まったが、透明性の欠如と汚職のためにしばしば批判された。何百もの国有資産が、選ばれた一部のビジネスマンの手に渡った。1990年代、スロバキアは中央ヨーロッパで最も経済実績が悪く、高い失業率とインフレ、そして最も民主的でない政府を特徴としていた。マデレーン・オルブライト米国務長官は、スロバキアを「ヨーロッパの中心にあるブラックホール」と呼んだ。スロバキアにおけるこの時期は、「野生の90年代」(Divoké 90. rokyディヴォケー・ジェヴァジェシャテ・ロキスロバキア語)としても知られている。1998年3月以降、スロバキア共和国国民議会が何度も新大統領を選出できなかったため、国は14ヶ月間国家元首不在となり、その結果1999年に大統領直接選挙が導入された。この時期は、民主主義の未成熟さや法の支配の脆弱性が露呈した時期であり、人権状況にも課題が残った。

1998年の議会選挙後、ミクラーシュ・ズリンダがヴラジミール・メチアルに代わって首相となり、1998年から2006年までの2期連続の政権で、メチアル政権下で停滞していた変革プロセスを再開した。国は、フラットタックスの導入、労働市場の自由化、ビジネスの規制緩和、社会保障の部分的民営化を含む改革路線に着手した。ミクラーシュ・ズリンダ政権は、スロバキアをOECD、NATO、欧州連合に導いた。1999年、スロバキアの第2代大統領に、初代直接選挙で選出されたルドルフ・シュステルが就任した。

3.5.2. 2000年代: 欧州統合と経済成長

スロバキアは2000年12月14日にOECD、2004年3月29日にNATO、2004年5月1日に欧州連合の加盟国となった。この国は2000年代に「タトラの虎」と呼ばれ、2000年から2008年にかけて毎年平均約6%の一人当たりGDP成長を達成した。イヴァン・ガシュパロヴィッチは2004年にスロバキアの第3代大統領となり、2009年にはスロバキアで最初にして唯一再選された大統領となった。

2006年、ロベルト・フィツォが首相に就任し、彼の最初の政権下で、スロバキアは2007年12月21日にシェンゲン圏に加盟し、ビザなし渡航を可能にし、2009年1月1日にはユーロを30.1260コルナ対ユーロの為替レートで国の通貨として採用した。スロバキア経済は、2008年と2009年の世界金融危機の間に大きな減速に見舞われ、歴史上最も深刻な景気後退を経験した。2009年初頭、スロバキアはエネルギー危機に直面し、ロシアがウクライナとの価格紛争の一環としてウクライナのパイプライン経由でヨーロッパへのガス供給を停止した後、非常事態宣言を発令した。この時期の経済成長は、国民生活の向上に貢献した一方で、新たな社会格差や環境問題も生み出した。

3.5.3. 2010年代: 政治的変化と社会的挑戦

2010年から2012年の間、スロバキア政府は初の女性首相であるイヴェタ・ラジチョヴァーによって率いられた。彼女の政府はわずか2年間しか続かず、ラジチョヴァーは欧州金融安定ファシリティ(ユーロ圏における重要な危機対策メカニズム)の強化に関する投票を、内閣の信任投票と結びつけた。スロバキア議会はEFSFを否決し、これが政府の崩壊につながった。

2012年、ロベルト・フィツォが彼の政党スメルが選挙で勝利し、国民議会の150議席中83議席を獲得したことで、二度目の首相に就任した。これは、共産主義崩壊以来、スロバキア議会で単独過半数を獲得した最初の政党となった。2014年、アンドレイ・キスカがスロバキアの第4代大統領に就任した。初めて起業家であり、政治家としては初当選で大統領に選出された。国際的な危機はスロバキア政治に影響を与え、急速に国の政治生活とメディア報道を支配し始めた。例えば、2014年の隣国ウクライナにおけるロシアによるクリミアの併合や、2015年の欧州難民危機などである。

2016年の議会選挙後、ロベルト・フィツォが3度目の首相に就任し、通算するとスロバキア史上最長の首相となった。フィツォ政権の第3期は、社会的・政治的混乱を特徴としていた。2018年2月21日、若いスロバキアの調査報道ジャーナリスト、ヤン・クツィアクと彼の婚約者がヴェľká Mačaの自宅で殺害された。スロバキア全土で数千人が、ジャーナリスト殺害の独立調査と「信頼できる」政府を求めて街頭で抗議し、これはビロード革命以来最大のデモとなった。抗議のため、ロベルト・フィツォは辞任し、政府は新首相ペテル・ペレグリニの下で継続された。この事件は、報道の自由やジャーナリストの安全、そして政治と組織犯罪との癒着疑惑といった深刻な問題を浮き彫りにし、国民の政治不信を高めた。2019年、ズザナ・チャプトヴァーがスロバキアの第5代大統領、初の女性大統領に就任した。彼女の当選は、政治腐敗への批判と変化を求める国民の声の表れと見なされた。

3.5.4. 2020年代: パンデミックと地政学的危機

2020年の議会選挙後、イゴール・マトビッチがスロバキアの新首相に就任した。マトビッチと彼の政府は、ほとんどあるいは全く政府経験がないまま、COVID-19パンデミックとCOVID-19不況に対処し、その間にスロバキアでは2020年から2023年の間に21,000人以上が死亡し、第二次世界大戦終結以来最悪の死者数となった。2020年のパンデミックにより、スロバキア経済は世界金融危機以来最悪の経済危機に直面し、景気後退に陥った。

2021年初頭、マトビッチはロシアのスプートニクV COVID-19ワクチン200万回分を取得する契約に署名したが、これは欧州連合の規制当局によって承認されていなかった。マトビッチは連立パートナー間の意見の不一致にもかかわらずこの取引を画策し、これが政権危機と彼の辞任につながった。政府は新首相エドゥアルド・ヘゲルの下で継続された。ヘゲルと彼の政府は、進行中のCOVID-19パンデミック、隣国ウクライナでのロシアのウクライナ侵攻、ウクライナ難民危機、世界エネルギー危機、インフレ急増など、多くの課題に直面した。2021年の力強い経済回復の後、ロシアのウクライナ侵攻、特にその後のEUの対ロシア制裁と世界エネルギー危機の結果として、2022年と2023年には成長が著しく鈍化した。スロバキアは、2022年と2023年のヘゲル政権下で、ウクライナへの軍事援助の最大の供与国の一つとなった。スロバキアの政権危機は、連立内の様々な紛争と共に続いた。2022年末、ヘゲル政権は議会での不信任投票に敗れ、崩壊した。2023年、次期選挙までの暫定期間として、ズザナ・チャプトヴァー大統領はスロバキア史上初のテクノクラート政権を任命し、ルドヴィート・オードルがわずか6ヶ月間、3年間で3人目のスロバキア首相となった。これらの出来事は、政治的不安定が民主的価値観や社会の安定性に与える影響を示している。

2023年の議会選挙後、ロベルト・フィツォが4度目の首相に就任した。新政府はウクライナへの軍事援助を停止したが、人道支援と電力供給は継続した。2024年5月15日、ロベルト・フィツォ首相が暗殺未遂事件で数発撃たれ負傷した。容疑者は取り調べで、主にフィツォ政権のウクライナへの軍事支援反対を理由に行動したと供述した。この事件は、国内の政治的分断と社会不安を象徴するものであり、民主主義の基盤を揺るがす暴力行為として国際的な懸念を呼んだ。2024年、ペテル・ペレグリニがスロバキアの第6代大統領に就任した。ペレグリニは、大統領、首相、国会議長の3つの最高憲法上の役職をすべて経験した最初のスロバキアの政治家である。

4. 地理

スロバキアは北緯47度から50度、東経16度から23度の間に位置する。スロバキアの景観は主に山がちな性質で知られ、カルパティア山脈が国土の北半分の大部分に広がっている。これらの山脈の中には、ファトラ・タトラ地域(タトラ山脈、大ファトラ、小ファトラを含む)、スロバキア鉱石山脈、スロバキア中央山地、ベスキディ山脈などの高峰が含まれる。最大の低地は南西部の肥沃なドナウ低地であり、南東部の東スロバキア低地がこれに続く。森林はスロバキアの国土の41%を覆っている。このセクションでは、スロバキアの山がちな地形、特にタトラ山脈、多様な国立公園、特徴的な洞窟群、主要な河川とその水資源、地域によって異なる気候、そして豊かな生物多様性について詳述する。

4.1. 地形

スロバキアの地形は、北部に広がるカルパティア山脈によって特徴づけられる。この山脈は、国内最高峰を含むタトラ山脈や、大ファトラ山脈、小ファトラ山脈など、複数の山塊から構成される。これらの山岳地帯は、豊かな森林資源と多様な生態系を育んでいる。一方、国土の南部には、ドナウ川流域に広がる肥沃な低地があり、農業が盛んである。主要な低地としては、南西部のドナウ低地と南東部の東スロバキア低地が挙げられる。森林は国土の約41%を占め、国土の保水や生物多様性の維持に重要な役割を果たしている。

4.1.1. タトラ山脈

タトラ山脈は、海抜2500 mを超える29の峰々を持つ、カルパティア山脈で最も高い山脈である。タトラ山脈の面積は750 km2であり、その大部分(600 km2)がスロバキア領内にある。山脈はいくつかの部分に分かれている。

北側、ポーランド国境近くには、人気のハイキングやスキーの目的地であり、多くの美しい湖や谷、そしてスロバキアの最高峰であるゲルラホフスキー峰(2655 m)や、国の象徴的な山であるクリヴァーニ峰がある高タトラ山脈がある。西側には、最高峰ビストラー(2248 m)を持つ西タトラ山脈があり、東側には面積で最も小さいベリアンスケ・タトラ山脈がある。

ヴァー川の谷によってタトラ山脈本体から隔てられているのが低タトラ山脈であり、その最高峰はジュムビエル(2043 m)である。

タトラ山脈は、スロバキアの国章の3つの丘の一つとして表現されている。

4.2. 国立公園

スロバキアには9つの国立公園があり、国土面積の6.5%を占めている。これらの公園は以下の通りである。

- タトラ国立公園

- 低タトラ国立公園

- 大ファトラ国立公園

- スロバキア・カルスト国立公園

- ポロニニ国立公園

- 小ファトラ国立公園

- ムラーンスカ・プラニナ国立公園

- スロバキア・パラダイス国立公園

- ピエニニ国立公園

これらの国立公園は、スロバキアの豊かな自然環境と生物多様性を保護するために設立されており、ハイキング、スキー、景観鑑賞など、多様なレクリエーションの機会を提供している。

4.3. 洞窟

スロバキアの山々には数百の洞窟や鍾乳洞があり、そのうち30ヶ所が一般公開されている。ほとんどの洞窟には、地面から伸びる石筍と天井から垂れ下がる鍾乳石がある。

現在、ユネスコ世界遺産に登録されているスロバキアの洞窟は5ヶ所ある:ドブシンスカ氷穴、ドミツァ洞窟、ゴンバセク洞窟、ヤソフスカ洞窟、オフチンスカ・アラゴナイト洞窟。その他に一般公開されている洞窟には、ベリアンスカ洞窟、デマノフスカ自由の洞窟、デマノフスカ氷の洞窟、ビストリアンスカ洞窟などがある。

4.4. 河川

スロバキアの河川のほとんどはスロバキアの山々に源を発する。一部はスロバキアを通過するだけであり、その他は周辺国との自然国境を形成している(総延長620 km以上)。例えば、北のドゥナイェツ川(17 km)、南のドナウ川(172 km)、西のモラヴァ川(119 km)などである。スロバキア領内の河川の総延長は4.98 万 kmである。

スロバキアで最も長い川はヴァー川(403 km)であり、最も短い川はチエルナ・ヴォダ川である。その他の重要で大きな川には、ミヤヴァ川、ニトラ川(197 km)、オラヴァ川、フロン川(298 km)、ホルナート川(193 km)、スラン川(110 km)、イペル川(232 km、ハンガリーとの国境を形成)、ボドロク川、ラボレツ川、ラトリツァ川、オンダヴァ川がある。

スロバキアの河川の流量が最も多くなるのは、山々の雪が解ける春である。唯一の例外はドナウ川で、アルプス山脈の雪が解ける夏に流量が最大となる。ドナウ川はスロバキアを流れる最大の河川である。

4.5. 気候

スロバキアの気候は、比較的温暖な夏と、寒く曇りがちで湿度の高い冬を特徴とする、温帯と大陸性気候の間に位置する。極端な気温は-41 °Cから40.3 °Cの間であるが、-30 °C以下の気温は稀である。天候は、山がちな北部と南部の平野部とでは異なる。

最も温暖な地域はブラチスラヴァと南部スロバキアで、夏には気温が30 °Cに達し、フールバノヴォでは時折39 °Cになることもある。夜間は気温が20 °Cまで下がる。冬の平均日中気温は-5 °Cから10 °Cの範囲である。夜間は氷点下になることもあるが、通常は-10 °Cを下回ることはない。スロバキアには四季があり、各季節(春、夏、秋、冬)は3ヶ月続く。乾燥した大陸性気団が夏の暑さと冬の霜をもたらす。対照的に、海洋性気団は降雨をもたらし、夏の気温を下げる。低地や谷間では、特に冬に霧が発生することが多い。

春は3月21日に始まり、最初の数週間は平均日中気温が9 °Cと比較的寒く、5月には約14 °C、6月には約17 °Cとなる。スロバキアの春の天候と気候は非常に不安定である。

夏は6月22日に始まり、通常は日中気温が30 °Cを超える暑い天候が特徴である。7月は最も暑い月で、特に南部スロバキアのコマールノ、フールバノヴォ、シュトゥーロヴォなどの都市部では、気温が37 °Cから40 °C程度まで上昇する。「メダルドヴァ・クヴァプカ」(メダルドの雫 - 40日間の雨)と呼ばれる夏のモンスーンにより、にわか雨や雷雨が発生することがある。北部スロバキアの夏は通常穏やかで、気温は25 °C前後である(山間部ではそれ以下)。

スロバキアの秋は9月23日に始まり、主に雨が多く風の強い天候が特徴であるが、最初の数週間は非常に暖かく晴れることもある。9月の平均気温は約14 °C、11月には3 °Cまで下がる。9月下旬から10月上旬は、乾燥して晴れた時期である(いわゆるインディアンサマー)。

冬は12月21日に始まり、気温は-5 °Cから-10 °C前後である。12月と1月は通常雪が降り、一年で最も寒い月である。標高の低い地域では、雪は冬の間ずっと残るわけではなく、解けて霜に変わる。山間部では冬はより寒く、雪は通常3月か4月まで残り、夜間の気温は-20 °C以下に下がる。

4.6. 生物多様性

スロバキアは1993年5月19日にリオ生物多様性条約に署名し、1994年8月25日に条約の締約国となった。その後、国家生物多様性戦略及び行動計画を作成し、1998年11月2日に条約事務局に受理された。

スロバキアの生物多様性は、動物(環形動物、節足動物、軟体動物、線形動物、脊椎動物など)、菌類(子嚢菌、担子菌、ツボカビ、グロムス菌、接合菌など)、微生物(粘菌を含む)、植物から構成される。スロバキアの地理的位置が、動植物の多様性の豊かさを決定している。その領土全体で11,000種以上の植物種、約29,000種の動物種、1,000種以上の原生動物が記載されている。固有の生物多様性も一般的である。

スロバキアは、温帯広葉樹混交林の生物群系と、パンノニア混合林およびカルパティア山地針葉樹林の陸上エコリージョンに位置している。標高が変化するにつれて、植生群落と動物群集は高度帯(オーク、ブナ、トウヒ、ハイマツ、高山草原、基層土)を形成している。森林はスロバキア領土の44%を覆っている。2019年の森林景観保全指数の平均スコアは4.34/10で、172カ国中129位であった。森林構成の観点からは、60%が広葉樹、40%が針葉樹である。動物種の出現は、適切な種類の植物群落と生物群系に強く関連している。

スロバキアからは4,000種以上の菌類が記録されている。そのうち、約1,500種が地衣類形成種である。これらの菌類の一部は間違いなく固有種であるが、どれだけの数がそうであるかは十分に知られていない。地衣類形成種のうち、約40%は何らかの形で絶滅危惧種として分類されている。約7%は明らかに絶滅し、9%は絶滅危惧IA類、17%は絶滅危惧IB類、7%は希少種である。スロバキアにおける地衣類を形成しない菌類の保全状況は十分に文書化されていないが、大型菌類についてはレッドリストが存在する。

4.7. 水資源

スロバキアの全人口が安全な飲料水源を利用できる。この国は世界でも有数の質の高い水道水を有しており、ヨーロッパでは(オーストリアに次いで)2番目に大きな飲料水埋蔵量を持つ国である。地下水はスロバキア憲法によって保護されている最高品質の飲料水源である。2014年以降、パイプラインや水タンクによる飲料水およびミネラルウォーターの輸出は禁止されている。この禁止措置は、ボトル入り飲料水および個人使用の水は除外する。飲料水源としては、地下水(82.2%)と地表水(17.8%)の両方が利用されている。ジトニー島はスロバキア最大の自然地下水源であり、中央ヨーロッパでも最大である。

約1300の鉱泉が登録されており、療養水や高品質の飲用ミネラルウォーターを供給している。これらの鉱泉には21の温泉保養地が建設されている。最も訪問者が多いのはピエシュチャニ、トレンチアンスケ・テプリツェ、バルデヨフ、ドゥディンツェである。

5. 政府と政治

スロバキアは、議会制民主主義共和国であり、複数政党制を採用している。国家元首は大統領、行政府の長は首相である。立法府は一院制の国民議会、司法府は憲法裁判所を頂点とする司法制度によって構成される。憲法は基本的人権を保障し、国の基本的な統治構造を定めている。外交政策は欧州連合(EU)および北大西洋条約機構(NATO)との協調を基軸とし、人権擁護も重要な課題となっている。

スロバキアは、複数政党制をとる議院内閣制の民主共和国である。直近の議会選挙は2023年9月30日に行われ、大統領選挙の2回の投票は2024年3月23日と4月6日に行われた。

スロバキアの元首であり、行政の形式的な長は大統領(現在はペテル・ペレグリニ)であるが、その権限は非常に限定的である。大統領は、二回投票制による直接普通選挙で選出され、任期は5年である。ほとんどの行政権は政府の長である首相(現在はロベルト・フィツォ)にあり、通常は与党の党首が務め、議会で過半数の連立を形成する必要がある。首相は大統領によって任命される。内閣の残りの閣僚は、首相の推薦に基づき大統領によって任命される。

スロバキアの最高立法府は、定数150議席の一院制であるスロバキア共和国国民議会(Národná rada Slovenskej republikyナーロドナー・ラダ・スロヴェンスケイ・レプブリキスロバキア語)である。議員は比例代表制に基づいて4年の任期で選出される。

スロバキアの最高司法府は、憲法問題を裁定するスロバキア憲法裁判所(Ústavný súdウースタヴニー・スートスロバキア語)である。この裁判所の13人の裁判官は、議会が推薦した候補者名簿の中から大統領によって任命される。

スロバキア憲法は1992年9月1日に批准され、1993年1月1日に施行された。1998年9月に大統領の直接選挙を可能にするために改正され、2001年2月にはEU加盟要件のために再び改正された。大陸法体系はオーストリア=ハンガリー法典に基づいている。法典は、欧州安全保障協力機構(OSCE)の義務を遵守し、マルクス・レーニン主義の法理論を排除するために修正された。スロバキアは、留保付きで国際司法裁判所の強制的管轄権を受諾している。

5.1. 政治体制

スロバキアは議会制民主主義共和国であり、三権分立の原則に基づいている。大統領は国家元首であり、主に儀礼的な役割を担うが、法律の拒否権や議会の解散権など、一定の権限を持つ。首相は行政府の長であり、内閣を率いて国政運営の実務を担う。複数政党制が採用されており、国民議会選挙の結果に基づいて連立政権が形成されることが一般的である。

5.2. 行政

スロバキアの行政は、国家元首である大統領と、政府の長である首相および内閣によって担われる。大統領は国民の直接選挙によって選出され、任期は5年である。首相は国民議会の多数派の支持を得て大統領によって任命され、内閣の閣僚は首相の推薦に基づいて大統領が任命する。内閣は、各省庁を通じて国の行政事務を遂行し、国民議会に対して責任を負う。

5.3. 立法

スロバキアの立法府は、一院制のスロバキア共和国国民議会(Národná rada Slovenskej republikyナーロドナー・ラダ・スロヴェンスケイ・レプブリキスロバキア語)である。定数は150議席で、議員は比例代表制による直接選挙で選出され、任期は4年である。国民議会の主な機能と権限には、法律の制定、予算の承認、政府の監督、国際条約の批准、大統領の弾劾などが含まれる。

5.4. 司法

スロバキアの司法制度は、憲法裁判所を含む複数の裁判所によって構成されている。憲法裁判所は、法律の合憲性審査や憲法に関する紛争の解決を担う。通常の裁判所は、民事事件、刑事事件、行政事件などを管轄し、地方裁判所、地域裁判所、最高裁判所の三審制が基本となっている。司法の独立は憲法によって保障されており、裁判官は政治的圧力から独立して職務を遂行することが求められる。

5.5. 憲法

スロバキア憲法は、1992年9月1日に制定され、1993年1月1日のスロバキア共和国独立とともに施行された。その主要な内容には、国の統治構造、国民の基本的人権と自由の保障、国家機関の権限と役割などが規定されている。基本的人権としては、生命の権利、個人の自由、思想・良心・宗教の自由、表現の自由、集会・結社の自由などが保障されている。憲法改正には、国民議会の5分の3以上の多数による議決が必要とされる。これまでに、大統領直接選挙の導入や欧州連合加盟に伴う改正などが行われている。

5.6. 行政区画

スロバキアは8つの県(krajクライスロバキア語、クライ)に分かれており、各県はその主要都市にちなんで名付けられている。県は2002年以降、ある程度の自治権を享受している。県の自治体は、自治県(単数形: samosprávny krajサモスプラーヴニ・クライスロバキア語、複数形: samosprávne krajeサモスプラーヴネ・クライエスロバキア語)または上位地方行政単位(単数形: vyšší územný celokヴィッシー・ウーゼムニー・ツェロクスロバキア語、複数形: vyššie územné celkyヴィッシェー・ウーゼムネー・ツェルキスロバキア語、略称VÚC)と呼ばれる。

県はさらに郡(okresオクレススロバキア語、オクレス)に細分化される。スロバキアには現在79の郡がある。

郡はさらに市町村(obecオベツスロバキア語、オベツ)に分けられる。現在、2,890の市町村がある。

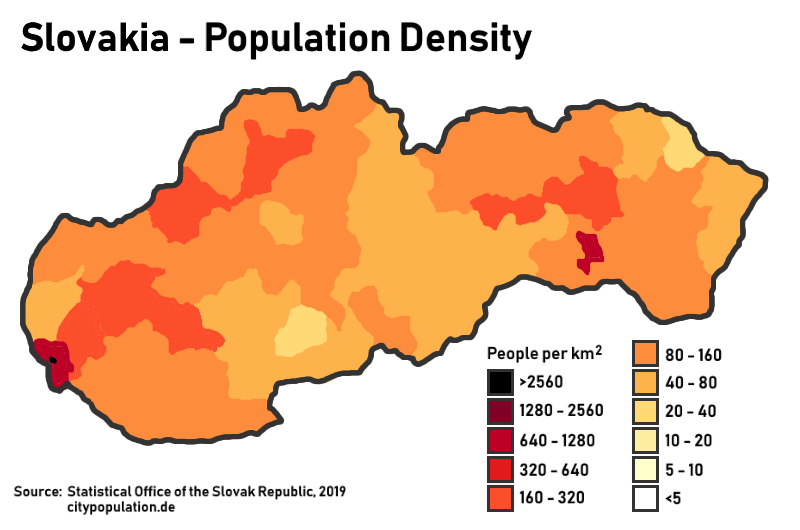

経済および失業率の観点から見ると、西部地域は東部地域よりも豊かである。ブラチスラヴァは、一人当たりGDP(PPP)で欧州連合の19番目に裕福な地域であり、購買力平価でのGDPは他のスロバキア地域よりも約3倍高い。この地域間の経済格差は、国内の社会経済政策における重要な課題の一つとなっている。

|

| 県名 | スロバキア語名 | 県都 | 人口 (2019年) |

|---|---|---|---|

ブラチスラヴァ県 | Bratislavský kraj | ブラチスラヴァ | 669,592 |

トルナヴァ県 | Trnavský kraj | トルナヴァ | 564,917 |

ニトラ県 | Nitriansky kraj | ニトラ | 674,306 |

トレンチーン県 | Trenčiansky kraj | トレンチーン | 584,569 |

ジリナ県 | Žilinský kraj | ジリナ | 691,509 |

バンスカー・ビストリツァ県 | Banskobystrický kraj | バンスカー・ビストリツァ | 645,276 |

プレショフ県 | Prešovský kraj | プレショフ | 826,244 |

コシツェ県 | Košický kraj | コシツェ | 802,460 |

5.7. 外交関係

スロバキア外務・欧州問題省(Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostíミニステルストヴォ・ザフラニチュニフ・ヴェツィー・ア・エウロプスキフ・ザーレジトスチースロバキア語)は、スロバキア共和国の対外関係の維持および国際的な外交使節団の管理を担当している。同省の長は外務・欧州問題大臣である。同省は、個々の国との二国間関係や国際機関における代表など、外国とのスロバキアの案件を監督している。

スロバキアは2004年に欧州連合とNATOに加盟し、2007年にシェンゲン圏、2009年にユーロ圏に加盟した。

スロバキアは国際連合の加盟国(1993年以降)であり、その専門機関に参加している。2005年10月10日、国は2006年から2007年までの2年間の任期で国連安全保障理事会の理事国に選出された。また、欧州評議会(CoE)、欧州安全保障協力機構(OSCE)、世界貿易機関(WTO)、世界保健機関(WHO)、経済協力開発機構(OECD)、国際通貨基金(IMF)、地中海連合(UfM)、国際刑事警察機構(INTERPOL)、国際連合教育科学文化機関(UNESCO)、欧州原子核研究機構(CERN)、ブカレスト9(B9)のメンバーであり、ヴィシェグラード・グループ(V4:スロバキア、ハンガリー、チェコ共和国、ポーランド)の一員でもある。

2024年、スロバキア国民は184の国と地域にビザなしまたは到着ビザでアクセスでき、スロバキアのパスポートはヘンリー・パスポート・インデックスで旅行の自由度ランキング10位(ラトビア、アイスランドと同順位)となった。

スロバキアは、主に外務・欧州問題省を通じて134カ国と外交関係を維持している。スロバキアは、64の大使館、7つの多国間機関への代表部、9つの総領事館、1つの領事事務所、1つのスロバキア経済文化事務所、8つのスロバキア研究所を含む90の在外公館を維持している。ブラチスラヴァには41の外国大使館と22の領事館がある。

最大の貿易相手国は欧州連合の国々である。2024年には、スロバキアの輸出の80%以上が欧州連合向けであり、スロバキアの輸入の65%以上が他の欧州連合加盟国からのものであった。

スロバキアとアメリカ合衆国は強力な外交関係を維持し、軍事および法執行機関の分野で協力している。米国防総省のプログラムは、スロバキアの軍事改革に大きく貢献してきた。両国は、スロバキア人少佐ヤーン・ラジスラフ・ポレレツキーがジョージ・ワシントンと共にヨークタウンで植民地の独立を勝ち取るために戦ったアメリカ独立戦争に遡る長い歴史を持つ。

ウッドロウ・ウィルソン大統領とアメリカ合衆国は、1918年10月28日の当初のチェコスロバキア国家の設立において主要な役割を果たした。約100万人のアメリカ人がスロバキアにルーツを持ち、多くがスロバキア共和国との強い文化的・家族的結びつきを維持している。アメリカの鉄鋼メーカーであるU.S.スチールは、コシツェで12,000人の従業員を擁する東スロバキア最大の雇用主である。

5.8. 軍事

大統領は形式上、スロバキア軍の最高指揮官である。

スロバキアは2004年3月にNATOに加盟した。2006年から、軍は完全に専門職化された組織に変革され、徴兵制は廃止された。スロバキア軍は2022年に19,500人の制服組職員と4,208人の文官を擁していた。

スロバキアは、アメリカ主導およびNATO主導の軍事行動に積極的に参加しており、多くの国連平和維持軍事作戦に関与してきた。主なものとして、ユーゴスラビアにおけるUNPROFOR(1992年~1995年)、ウガンダおよびルワンダにおけるUNOMUR(1993年~1994年)、ルワンダにおけるUNAMIR(1993年~1996年)、クロアチアにおけるUNTAES(1996年~1998年)、リベリアにおけるUNOMIL(1993年~1997年)、アンゴラにおけるMONUA(1997年~1999年)、ボスニア・ヘルツェゴビナにおけるSFOR(1999年~2003年)、モルドバにおけるOSCEミッション(1998年~2002年)、アルバニアにおけるOSCEミッション(1999年)、コソボにおけるKFOR(1999年~2002年)、イラクにおけるUNGCI(2000年~2003年)、エチオピアおよびエリトリアにおけるUNMEE(2000年~2004年)、東ティモールにおけるUNMISET(2001年)、マケドニアにおけるEUFORコンコルディア(2003年)、シエラレオネにおけるUNAMSIL(1999年~2005年)、ダルフールにおけるアフリカ連合へのEU支援行動(2006年)、アフガニスタンにおける不朽の自由作戦(2002年~2005年)、イラクにおけるイラクの自由作戦(2003年~2007年)、イスラエルとシリアの国境におけるUNDOF(1998年~2008年)などがある。

2025年現在、スロバキアはキプロスにUNFICYP国連主導の平和支援活動のために240人の軍人を派遣しており、ボスニア・ヘルツェゴビナにEUFORアルテアのために50人、ラトビアにNATO強化前方プレゼンスのために135人の部隊を派遣している。

スロバキア陸軍は2個の現役機械化歩兵旅団で構成されている。空軍および防空軍は、1個戦闘機飛行隊、1個汎用ヘリコプター飛行隊、1個SAM旅団で構成されている。訓練および支援部隊は、国家支援部隊(多機能大隊、輸送大隊、修理大隊)、首都ブラチスラヴァの守備隊、訓練大隊、ならびに各種後方支援、通信、情報基地で構成される。総参謀部直轄のその他の部隊には、第5特殊部隊連隊が含まれる。

5.9. 人権

スロバキアの人権は、1992年のスロバキア憲法および1948年から2006年の間にスロバキアで署名された複数の国際法によって保障されている。スロバキアは、市民的自由、報道の自由、インターネットの自由、民主的統治、平和の測定において良好な成績を収めている。

米国務省は2021年に次のように報告した:

> 政府は概して市民の人権を尊重していたが、いくつかの分野で問題があった。重大な人権問題には、汚職、ロマ人およびその他の少数民族に対する暴力および暴力の脅威、ならびにレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クィア、インターセックスの人々を標的とした暴力および暴力の脅威に関する信頼できる報告が含まれていた。

欧州ロマ権利センター(ERRC)によると、スロバキアのロマは「雇用市場、住宅、教育分野で人種差別に耐え、しばしば強制立ち退き、自警団による脅迫、警察による不均衡なレベルの暴力、そしてより巧妙な形の差別にさらされている」。これらの問題は、スロバキアが民主主義を発展させ、すべての人々の人権を保障する上で取り組むべき重要な課題であることを示している。

6. 経済

スロバキア経済は、高所得先進経済国として位置づけられ、ユーロ圏の一員でもある。自動車産業と電気電子産業を柱としつつ、サービス業の比重も高まっている。外国直接投資の誘致に積極的で、近年は「タトラの虎」と称されるほどの経済成長を遂げた時期もあった。しかし、地域間の経済格差や、ロシアへのエネルギー依存、労働者の権利保護、社会保障制度の持続可能性、環境問題への配慮といった課題も抱えている。

6.1. 経済概観

スロバキアは、高所得の先進国経済を有する。2024年時点で、人口わずか500万人ながら、一人当たり国内総生産(購買力平価ベース)が4.41 万 USDで世界第46位の豊かな国であり、GDPが1408.08 億 USDで世界第61位の経済大国である。一人当たりGDPは、2023年時点で欧州連合の平均の74%に相当する。主要な民営化は完了し、銀行部門はほぼ完全に民間の手に渡り、外国投資も増加している。

2024年には、スロバキアの輸出の80%以上が欧州連合向けであり、スロバキアの輸入の65%以上が他の欧州連合加盟国からのものであった。主な輸出相手国はドイツ(総輸出の23%)、チェコ共和国(12.4%)、ポーランド(8.3%)、オーストリア(5.7%)である。

国は、富と雇用の地域間格差に対処するのに困難を抱えている。一人当たりGDPは、ブラチスラヴァのEU平均の188%から東スロバキアの54%まで幅がある。ブラチスラヴァは、一人当たりGDP(PPP)で欧州連合の19番目に裕福な地域である。地域間の所得格差は大きいものの、国民の90%が持ち家を所有している。

この国は、中央集権的な計画経済から市場主導型経済への転換に成功し、2000年から2008年にかけて毎年平均約6%の一人当たりGDP成長を達成したため、2000年代には「タトラの虎」と呼ばれていた。2017年、スロバキア経済はヨーロッパで最も成長の速い経済の一つであり、ユーロ圏では3番目に速かった。

OECDは2017年に次のように報告した:

> スロバキア共和国は、健全な金融セクター、低い公的債務、そして大規模な国内投資に支えられた高い国際競争力を背景に、力強い経済成長を続けている。

スロバキアの政府債務対GDP比は、2024年に60.5%に達した。

失業率は、1999年末に19%でピークに達したが、2019年には4.9%に低下し、スロバキア史上最低の記録となった。2024年の失業率は5.4%であった。

世界的なサプライチェーンとエネルギー輸入への高い依存度は、スロバキア経済を外部からの衝撃に対して脆弱にしている。その結果、大規模な経済政策支援にもかかわらず、経済は世界的なCOVID-19パンデミック危機(2020年に-3.3%の減少)によって大きな打撃を受けた。そして、2021年の力強い回復(+4.8%の成長)の後、ロシアのウクライナ侵攻、特にその後のEUの対ロシア制裁とエネルギー価格の高騰の結果として、2022年(+1.9%)と2023年(+1.6%)には成長が著しく鈍化した。これらの経済状況は、地域格差の拡大、労働者の権利への影響、そして社会保障制度の持続可能性といった問題と密接に関連している。

スロバキア政府は、経済の原動力の一つである外国投資を奨励している。スロバキアは、主に低賃金、低い税率、よく教育された労働力、中央ヨーロッパの中心という有利な地理的位置、国の欧州連合加盟によって強化された強力な政治的安定性、良好な国際関係により、外国投資家にとって魅力的な国である。一部の地域、主にスロバキア東部では、大規模な投資誘致に失敗しており、多くの経済的および社会的分野で地域格差が悪化している。

スロバキアは、ユーロ圏の16番目の加盟国として、2009年1月1日にユーロ通貨を導入した。スロバキアのユーロは、2008年5月7日に欧州委員会によって承認された。スロバキア・コルナは、2008年5月28日に1ユーロ=30.126コルナに再評価され、これがユーロの為替レートでもあった。

スロバキアは、2020年世界銀行ビジネス環境報告書によると、ビジネスのしやすさで190経済中45位、2022年世界競争力年鑑報告書によると、競争力のある経済で63カ国・地域中49位にランクされている。

6.2. 主要産業

スロバキアの経済は、自動車産業と電気電子産業を中核とし、近年はサービス業の比重も増している。これらの産業は国の経済成長を牽引する一方で、国際競争や技術革新への対応、労働者の権利保護、環境負荷の低減といった課題も抱えている。

6.2.1. 自動車産業

スロバキアのGDPは主に第三次(サービス)部門から来ているが、工業部門も経済において重要な役割を果たしている。主要な産業部門は自動車製造と電気工学である。2007年以来、スロバキアは一人当たりの自動車生産台数が世界最大であり、2018年だけで国内で1,090,000台の自動車が製造された。275,000人が自動車産業に直接的および間接的に雇用されている。現在、4つの自動車組立工場があり、5番目の工場が建設中である:ブラチスラヴァのフォルクスワーゲン工場(モデル:フォルクスワーゲン・アップ、フォルクスワーゲン・トゥアレグ、アウディ・Q7、アウディ・Q8、ポルシェ・カイエン、ランボルギーニ・ウルス)、トルナヴァのPSA・プジョーシトロエン工場(モデル:プジョー・208、シトロエン・C3ピカソ)、起亜自動車のジリナ工場(モデル:キア・シード、キア・スポーテージ、キア・ヴェンガ)、ニトラのジャガーランドローバー工場(モデル:ランドローバー・ディフェンダー、ランドローバー・ディスカバリー)。ボルボは、スロバキア東部の新工場で電気自動車を製造する予定で、建設は2023年にコシツェで始まり、量産は2026年に開始される。ヒュンダイモービスのジリナ工場は、スロバキアの自動車産業における最大のサプライヤーである。

6.2.2. 電気電子産業

電子機器製造業も盛んである。フォックスコンはニトラに液晶テレビ製造工場を、サムスンはガランタにコンピュータモニターおよびテレビセット製造工場を有している。鉄鋼メーカーのU.S.スチール(コシツェ)は、スロバキア東部で最大の雇用主であり、12,000人の従業員を抱えている。

6.2.3. IT産業

ESETはブラチスラヴァに本社を置くITセキュリティ企業で、現在世界中に1,000人以上の従業員を擁している。支社はアメリカ合衆国、アイルランド、イギリス、アルゼンチン、チェコ共和国、シンガポール、ポーランドにある。近年、ブラチスラヴァではサービス業およびハイテク指向のビジネスが繁栄している。IBM、デル、レノボ、AT&T、SAP、アクセンチュアなど多くのグローバル企業が、ここにアウトソーシングおよびサービスセンターを建設している。多国籍企業の流入の理由としては、西ヨーロッパへの近さ、熟練した労働力、そして大学や研究施設の密度が高いことなどが挙げられる。ブラチスラヴァに本社を置くその他の大企業および雇用主には、アマゾン、スロバック・テレコム、オレンジ・スロバキア、スロベンスカー・スポリテリナ、タトラ銀行、ドプラスタフ、ヒューレット・パッカード・スロバキア、ヘンケル・スロベンスコ、スロベンスキー・プリナレンスキー・プリミセル、マイクロソフト・スロバキア、モンデリーズ・スロバキア、ワールプール・スロバキア、チューリッヒ保険グループ・スロバキアなどがある。

ブラチスラヴァの中央ヨーロッパにおける地理的位置は、古くからブラチスラヴァを国際貿易交通の交差点としてきた。琥珀の道やドナウ川水路など、様々な古代の交易路が現在のブラチスラヴァの領土を横切っていた。今日、ブラチスラヴァは道路、鉄道、水路、空路のハブとなっている。

6.3. 貿易

スロバキアの貿易は、欧州連合(EU)域内市場への依存度が高い。主な輸出品は自動車およびその部品、機械類、電気製品であり、輸入品は機械類、輸送機器、中間財、燃料などである。最大の貿易相手国はドイツであり、チェコ、ポーランド、ハンガリーといった近隣諸国との貿易も活発である。近年の経済成長に伴い、輸出入額は増加傾向にあるが、国際経済の変動やサプライチェーンの混乱による影響も受けやすい構造となっている。

6.4. 外国投資

スロバキア政府は、外国直接投資(FDI)を経済の推進力の一つとして奨励している。スロバキアが外国投資家にとって魅力的な国である主な理由は、比較的低い賃金、低い税率、教育水準の高い労働力、中央ヨーロッパの中心という有利な地理的位置、欧州連合加盟によって強化された強力な政治的安定性、そして良好な国際関係である。一部の地域、主にスロバキア東部では、大規模な投資誘致に失敗しており、多くの経済的および社会的分野で地域格差が悪化している。外国直接投資の流入は2000年以降600%以上増加し、2006年には累計で過去最高の173.00 億 USD、2008年末には一人当たり約2.20 万 USDに達した。

6.5. エネルギー

スロバキアは、2023年にモホフツェ原子力発電所の3号機が稼働開始したことにより、電力生産において自給自足となっている。

2020年、スロバキアは合計29,322GWhの電力を生産した。総電力生産の54%(15,400 GWh)を原子力エネルギーが占め、次いで水力発電エネルギーが16%、天然ガスが16%、石炭が8%、バイオ燃料が3%、太陽光発電が3%であった。

スロバキアにある2つの原子力発電所は、ボフニツェ原子力発電所とモホフツェ原子力発電所である。ボフニツェには稼働中の原子炉が2基ある。モホフツェには稼働中の原子炉が3基あり、モホフツェ3号機は2023年1月に稼働を開始し、モホフツェ4号機は2025年末に完成予定である。モホフツェの追加原子炉により、スロバキアは再び電力の純輸出国となった。

2024年、スロバキア政府はボフニツェに新たな原子炉を建設する計画を承認した。これは、エネルギー自給率のさらなる向上と、化石燃料への依存度低減を目指すものであり、環境への影響も考慮しつつ、安全基準を遵守した計画が求められる。

スロヴェンスキー・プリナレンスキー・プリミセル(スロバキアガス産業)は、スロバキア最大の天然ガス販売会社である。2024年現在、国内のガス生産はスロバキアの消費量の約2%を賄っている。平均で約6,500万立方メートルの天然ガスが生産される一方、42億立方メートルの天然ガスが輸入されている。2025年現在、スロバキアへのガス輸入の大部分は、トルコストリームパイプライン経由でロシアから行われている。トルコストリームはロシアとトルコを結び、ガスはバルカン半島とハンガリーを経由してスロバキアに到達する。

スロバキアの石油生産はガス生産よりもさらに低い。2021年には年間4,500トンに達し、総石油消費量は年間約600万トンであった。欧州連合諸国の中で、スロバキアはロシアの石油および石油製品への依存度が最も高い。2020年、ロシアは同国の総石油輸入量の78%を占める原産国であった。従業員4,000人を擁するスロヴナフトは、ブラチスラヴァに拠点を置くスロバキア最大の石油精製会社である。同社は年間550万から600万トンの原油を精製し、幅広い種類の自動車燃料、燃料油、石油化学製品を生産している。ロシアへのエネルギー依存は、地政学的リスクやエネルギー安全保障の観点から課題であり、エネルギー源の多様化や再生可能エネルギーへの転換が模索されている。

6.6. 交通

スロバキアには、D1からD4までの4つの主要な高速道路と、R1からR8までの8つの快速道路がある。その多くはまだ建設中である。

スロバキアの主要な高速道路はD1であり、ブラチスラヴァからトルナヴァ、ニトラ、トレンチーン、ジリナなどを経由してスロバキアの主要都市を東西に結んでいる。2025年現在、D1の一部の区間はまだ建設中である。D2高速道路は、南北方向にプラハ、ブルノ、ブダペストと接続している。ブラチスラヴァの高速道路網への圧力を緩和するD4高速道路(外環状道路)の大部分は2021年に開通した。ウィーンへ向かうA6高速道路は、スロバキアをオーストリアの高速道路網に直接接続し、2007年11月19日に開通した。

スロバキアには3つの国際空港がある。ブラチスラヴァ空港が主要かつ最大の国際空港である。市の中心部から北東に9 kmの場所に位置する。民間および政府の定期便および不定期の国内便および国際便を運航している。現在の滑走路は、現在使用されているすべての一般的な種類の航空機の着陸をサポートしている。同空港は近年、旅客数が急速に増加しており、2000年には279,028人、2018年には2,292,712人の旅客にサービスを提供した。コシツェ国際空港はコシツェにサービスを提供する空港である。スロバキアで2番目に大きな国際空港である。ポプラト=タトリ空港は3番目に利用客の多い空港で、ポプラトの西北西5 kmに位置する。中央ヨーロッパで最も標高の高い空港の一つであり、標高は718 mで、オーストリアのインスブルック空港よりも150 m高い。

スロバキア国鉄(Železnice Slovenskej Republikyジェレズニツェ・スロヴェンスケイ・レプブリキスロバキア語)は、国内線および国際線で鉄道輸送サービスを提供している。

ブラチスラヴァ港は、スロバキアにある2つの国際河川港の一つである。この港はブラチスラヴァを国際的な船舶交通に接続しており、特にライン・マイン・ドナウ運河を経由して北海から黒海への相互接続を行っている。さらに、ブラチスラヴァの旅客港からは、デヴィーン、ウィーンなどへの観光船が運航されている。コマールノ港はスロバキアで2番目に大きな港で、面積は20ヘクタールを超え、ブラチスラヴァから東に約100 kmの場所に位置する。ドナウ川とヴァー川の2つの川の合流点にある。

交通インフラの整備は、国内経済の活性化や地域間格差の是正、さらには欧州域内との連携強化にとって不可欠であり、継続的な投資と開発計画が進められている。

6.7. 観光

スロバキアは、自然景観、山々、洞窟、中世の城や町、民俗建築、温泉、スキーリゾートを特徴としている。2017年には540万人以上の観光客がスロバキアを訪れた。最も魅力的な目的地は、首都ブラチスラヴァと高タトラ山脈である。ほとんどの訪問者はチェコ共和国(約26%)、ポーランド(15%)、ドイツ(11%)から来ている。

スロバキアには多くの城があり、そのほとんどが廃墟となっている。最も有名な城には、ボイニツェ城(しばしば撮影場所として使用される)、スピシュ城(ユネスコ世界遺産)、オラヴァ城、ブラチスラヴァ城、そしてデヴィーン城の遺跡などがある。チェイテ城は、かつて世界で最も多くの犠牲者を出した女性連続殺人鬼、「血の伯爵夫人」バートリ・エルジェーベトの居城であった。

スロバキアのヨーロッパにおける位置と国の過去(ハンガリー王国、ハプスブルク君主国、チェコスロバキアの一部であったこと)により、多くの都市や町はチェコ共和国(プラハなど)、オーストリア(ザルツブルクなど)、またはハンガリー(ブダペストなど)の都市に似ている。少なくとも一つの広場を持つ歴史的中心部は多くの町で保存されている。大きな歴史的中心部は、ブラチスラヴァ、トレンチーン、コシツェ、バンスカー・シュチャヴニツァ、レヴォチャ、トルナヴァで見られる。歴史的中心部は近年修復が進められている。

歴史的な教会は、スロバキアのほぼすべての村や町で見られる。そのほとんどはバロック建築様式で建てられているが、ロマネスク建築やゴシック建築の例も多く、例えばバンスカー・ビストリツァ、バルデヨフ、スピシュスカー・カピトゥラなどがある。世界で最も高い木彫りの祭壇があるレヴォチャの聖ヤコブ大聖堂と、中世のフレスコ画があるジェフラの聖霊教会は、ユネスコ世界遺産である。ブラチスラヴァの聖マルティン共同司教座聖堂は、ハンガリー王国の戴冠式教会として機能した。スロバキアで最も古い宗教建築は、9世紀の大モラヴィア王国時代に遡る。

非常に貴重な建造物は、スロバキア北部および北東部の完全な木造教会である。そのほとんどは15世紀以降にカトリック教徒、ルター派、東方キリスト教の教会員によって建てられた。

観光はスロバキア経済の主要部門の一つであるが、まだ十分に活用されていない。観光客のほとんどが国内でレジャー旅行をするスロバキア国民および居住者であるため、国内観光に基づいている。ブラチスラヴァおよび高タトラと低タトラは最も賑わう観光地である。その他の人気のある観光地には、コシツェ、バンスカー・シュチャヴニツァ、バルデヨフなどの都市や町、そしてピエニニ国立公園、小ファトラ国立公園、大ファトラ国立公園、ポロニニ国立公園、スロバキア・パラダイス国立公園など多数の国立公園がある。

国内には多くの城が点在している。観光客に人気のある城には、ボイニツェ城、スピシュ城、スタラー・リュボフニャ城、クラースナ・ホルカ城、オラヴァ城(吸血鬼ノスフェラトゥの多くのシーンが撮影された場所)、トレンチーン城、ブラチスラヴァ城などがあり、またベツコフ城、デヴィーン城、シャリシュ城、ポヴァジエ城、ストレチュノ城(ドラゴンハートが撮影された場所)などの廃墟となった城もある。

一般公開されている洞窟は主にスロバキア北部にある。ドリニ洞窟は西スロバキアで唯一一般公開されている洞窟である。ドブシンスカ氷穴、デマノフスカ氷の洞窟、デマノフスカ自由の洞窟、ベリアンスカ洞窟、ドミツァ洞窟などが最も人気のある観光地である。中央スロバキアにあるオフチンスカ・アラゴナイト洞窟は、世界に3つしかないアラゴナイト洞窟の一つである。スロバキアには何千もの洞窟があり、そのうち13ヶ所が一般公開されている。

スロバキアはまた、数多くの温泉地でも知られている。ピエシュチャニは国内最大かつ最も賑やかな温泉街であり、湾岸諸国、主にアラブ首長国連邦、カタール、クウェート、バーレーンから多くの観光客を魅了している。バルデヨフ、トレンチアンスケ・テプリツェ、トゥルチアンスケ・テプリツェ、ライェツケー・テプリツェも主要な温泉街である。その他、シュトース、チージュ、ドゥディンツェ、コヴァーチョヴァー、ニムニツァ、スミルダキ、ルーチュキ、ヴィシュネー・ルジバヒなどが有名な小規模な温泉街や村である。

スロバキアの代表的なお土産は、民族衣装を着た人形、陶器、クリスタルガラス、木彫りの置物、チィルパーク(木製の水差し)、フヤラ(ユネスコのリストに載っている民族楽器)、ヴァラシュカ(装飾された民族帽子)、そして何よりもトウモロコシの皮や針金で作られた製品、特に人間の形をしたものである。お土産は、国営組織ÚĽUV(Ústredie ľudovej umeleckej výrobyウーストレヂエ・リュドヴェイ・ウメレツケイ・ヴィーロビスロバキア語 - 民俗芸術生産センター)が運営する店で購入できる。Dieloヂエロスロバキア語という店チェーンは、スロバキアの芸術家や職人の作品を販売している。これらの店は主に町や都市で見られる。

輸入品の価格は概して近隣諸国と同じであるが、地元の製品やサービス、特に食品の価格は通常安い。

6.8. 科学技術

スロバキア科学アカデミーは、1953年以来、国内で最も重要な科学研究機関である。スロバキア人は歴史を通じて顕著な科学技術的貢献をしてきた。1999年、宇宙飛行士イヴァン・ベラは、宇宙を飛行した最初で唯一のスロバキア国民となった。

欧州宇宙機関(ESA)へのオブザーバー資格は2010年に付与され、その際スロバキアは協力一般協定に署名し、進行中の教育プログラムに関する情報が共有され、スロバキアはESAの様々な交渉に招待された。2015年、スロバキアは欧州協力国協定に署名し、それに基づいてスロバキアはPECS(欧州協力国計画)という名称の加盟準備プログラムへの資金提供を約束した。これは正規加盟のための準備として機能する。スロバキアの研究開発機関は、宇宙技術の進歩に関するプロジェクトの資金提供を申請することができる。スロバキアは2022年に欧州宇宙機関の準加盟国となった。2024年、国はNASAとアルテミス合意に署名した。

スロバキアは2024年の世界イノベーション指数で46位にランクされた。科学技術の発展は、経済成長や社会の進歩に不可欠であり、国際協力の推進や研究開発への投資が重要となる。

7. 人口

スロバキアの人口は約540万人で、その大部分をスロバキア人が占める。少数民族としては、ハンガリー人、ロマ人、チェコ人、ルシン人などが居住している。公用語はスロバキア語であるが、少数民族言語も一定の地域で使用されている。宗教はローマ・カトリックが多数を占める。教育制度は義務教育が10年間で、高等教育機関も整備されている。

人口は約540万人を超え、そのほとんどがスロバキア人である。平均人口密度は1平方キロメートルあたり110人である。2021年の国勢調査によると、スロバキアの住民の大多数はスロバキア人(83.82%)である。ハンガリー人が最大の少数民族グループ(7.75%)である。その他の民族集団には、ロマ(1.23%)、チェコ人(0.53%)、ルシン人(0.44%)、その他または不特定(6.1%)が含まれる。

2018年、スロバキアの人口の年齢の中央値は41歳であった。

スロバキア人の最大の移民の波は19世紀と20世紀初頭に起こった。1990年のアメリカ合衆国の国勢調査では、180万人がスロバキア系の祖先を持つと自己申告した。

2024年の世界飢餓指数では、スロバキアはGHIスコアが5未満の22カ国の一つである。

| 都市 | 県 | 人口 |

|---|---|---|

| ブラチスラヴァ | ブラチスラヴァ県 | 475,503 |

| コシツェ | コシツェ県 | 229,040 |

| プレショフ | プレショフ県 | 84,824 |

| ジリナ | ジリナ県 | 82,656 |

| ニトラ | ニトラ県 | 78,489 |

| バンスカー・ビストリツァ | バンスカー・ビストリツァ県 | 76,018 |

| トルナヴァ | トルナヴァ県 | 63,803 |

| トレンチーン | トレンチーン県 | 54,740 |

| マルチン | ジリナ県 | 52,520 |

| ポプラト | プレショフ県 | 49,855 |

| プリエヴィドザ | トレンチーン県 | 45,017 |

| ズヴォレン | バンスカー・ビストリツァ県 | 40,637 |

| ポヴァジュスカー・ビストリツァ | トレンチーン県 | 38,641 |

| ノヴェー・ザームキ | ニトラ県 | 37,791 |

| ミハロフツェ | コシツェ県 | 36,704 |

| スピシュスカー・ノヴァー・ヴェス | コシツェ県 | 35,431 |

| コマールノ | ニトラ県 | 32,967 |

| レヴィツェ | ニトラ県 | 31,974 |

| フメンネー | プレショフ県 | 31,359 |

| バルデヨフ | プレショフ県 | 30,840 |

7.1. 民族構成

2021年の国勢調査によると、スロバキアの住民の大多数はスロバキア人(83.82%)である。ハンガリー人が最大の少数民族グループ(7.75%)であり、主に南部および東部国境地域に居住している。その他の民族集団には、ロマ(1.23%)、チェコ人(0.53%)、ルシン人(0.44%)、その他または不特定(6.1%)が含まれる。ロマの人々は、統計上の数字よりも実際には多く存在すると推定されており、教育、雇用、住居などの面で社会経済的に困難な状況に置かれていることが多い。少数民族の権利保護と社会統合は、スロバキア社会の重要な課題の一つである。

7.2. 言語

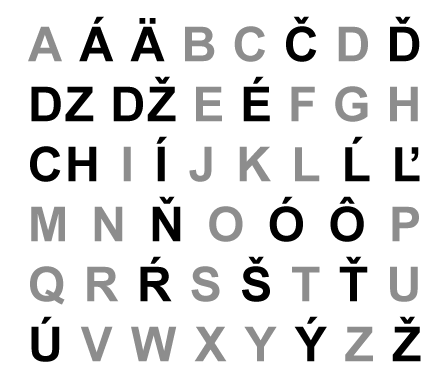

公用語はスロバキア語であり、スラヴ語派に属する。南部地域ではハンガリー語が広く話されており、北東部の一部ではルシン語が使用されている。少数民族言語は、2回連続の国勢調査で少数民族人口が法的基準である15%を満たす自治体において、共同公用語としての地位を有する。

スロバキアは、外国語の知識に関してEU諸国の中で上位にランクされている。2007年には、25歳から64歳の人口の68%が2つ以上の外国語を話せると主張し、欧州連合で2番目に高い結果となった。スロバキアで最もよく知られている外国語はチェコ語である。ユーロスタットの報告書によると、後期中等教育のスロバキアの学生の98.3%が2つの外国語を履修しており、欧州連合の平均60.1%を大きく上回っている。2012年のユーロバロメーター調査によると、人口の26%が会話レベルの英語知識を持ち、次いでドイツ語(22%)、ロシア語(17%)となっている。

ろう者のコミュニティはスロバキア手話を使用している。チェコ語とスロバキア語の話し言葉は似ているが、スロバキア手話はチェコ手話とは特に近くない。

7.3. 宗教

スロバキア憲法は信教の自由を保障している。2021年、人口の55.8%がローマ・カトリック、5.3%がルター派、1.6%がカルヴァン派、4%がギリシャ・カトリック、0.9%が東方正教会、23.8%が無神論または無宗教、6.5%が信仰に関する質問に回答しなかった。2004年、教会員の約3分の1が定期的に教会に通っていた。スロバキア・ギリシャ・カトリック教会は、東方典礼のスイ・イウリス(自律)カトリック教会である。第二次世界大戦前、スロバキアには推定9万人のユダヤ人が住んでいた(人口の1.6%)が、ほとんどがホロコーストで殺害された。戦後の移民と同化によるさらなる減少の後、現在では約2,300人のユダヤ人しか残っていない(人口の0.04%)。

スロバキアには18の国家登録宗教があり、そのうち16がキリスト教、1つがユダヤ教、1つがバハイ教である。2016年、スロバキア議会の3分の2の多数が、イスラム教やその他の宗教団体が国家公認宗教になることを妨げる新しい法案を可決した。この法案は、最低信者数の基準を25,000人から50,000人に倍増させるものであったが、当時のスロバキア大統領アンドレイ・キスカはこの法案に拒否権を発動した。2010年、スロバキアには推定5,000人のイスラム教徒がおり、これは国の人口の0.1%未満に相当する。スロバキアは、モスクを持たない唯一の欧州連合加盟国である。

7.4. 教育

経済協力開発機構(OECD)が調整する学習到達度調査(PISA)は、現在、スロバキアの中等教育を世界で30位にランク付けしている(アメリカ合衆国のすぐ下、スペインのすぐ上に位置する)。

スロバキアの教育は6歳から16歳までが義務教育である。教育制度は小学校と中学校から成り、小学校は第一段階(6歳~10歳)と第二段階(10歳~15歳)に分かれ、スロバキア語と数学の全国共通試験であるモニター試験によって修了する。保護者は、小学校または高校に在学中の子供に対して社会扶助を申請することができる。承認されれば、国が子供の基本的な学習用品を提供する。学校は、外国語学習用の書籍や、主に小学校一年生で使われるノート筆記が必要な書籍を除き、すべての生徒に書籍を提供する。

小学校卒業後、生徒は高校に1年間通う義務がある。

高校卒業後、生徒は大学に進学することができ、強く奨励されている。スロバキアには幅広い大学がある。最大の大学は1919年に設立されたコメニウス大学である。スロバキア領土に設立された最初の大学ではないが、現在も運営されている最古の大学である。スロバキアのほとんどの大学は公的資金で運営されており、誰でも応募できる。すべての国民は公立学校で無償教育を受ける権利を有する。

スロバキアにはいくつかの私立大学があるが、公立大学は一貫して私立大学よりもランキングで優れている。大学は学生受け入れのための異なる基準を持っている。誰でも任意の数の大学に応募することができる。

8. 文化

スロバキアの文化は、豊かな民俗伝統、多様な芸術、独自の食文化、そして盛んなスポーツなど、多岐にわたる側面を持っている。歴史的に中央ヨーロッパの交差点に位置してきたことから、近隣諸国の影響を受けつつも、独自の文化的アイデンティティを育んできた。

8.1. 伝統民俗

民俗伝統はスロバキアに深く根付いており、文学、音楽、舞踊、建築に反映されている。その代表例は、民謡「コパラ・ストゥディエンク」の旋律に基づいたスロバキア国歌「稲妻がタトラの上を走り去り」である。

スロバキアの民俗文化の顕著な現れは、「ヴィホドナー」民俗祭である。これは、国際的な参加を得て毎年ヴィホドナーで開催される、最も古く最大の全国的な祭りである。スロバキアは通常、多くのグループによって代表されるが、主にSĽUK(Slovenský ľudový umelecký kolektívスロヴェンスキー・リュドヴィー・ウメレツキー・コレクティーフスロバキア語 - スロバキア民俗芸術集団)によって代表される。SĽUKはスロバキア最大の民俗芸術グループであり、民俗伝統の保存に努めている。

スロバキアの木造民俗建築の例は、1993年からユネスコ世界遺産となっている保存状態の良いヴルコリニェツ村で見ることができる。プレショフ県には、世界で最も注目すべき民俗木造教会が保存されている。そのほとんどはスロバキアの法律によって文化遺産として保護されているが、一部はユネスコのリストにも登録されており、ボドルジャル、ヘルヴァルトフ、ラドミローヴァ、ルスカ・ビストラーなどがある。

多くの民俗神話に見られる最も有名なスロバキアの英雄は、ユライ・ヤノシーク(1688年~1713年)(ロビン・フッドのスロバキア版)である。伝説によると、彼は富める者から奪い、貧しい者に与えたという。ヤノシークの生涯は、20世紀を通じて多くの文学作品や映画で描かれてきた。最も人気のあるものの一つは、1935年にマルティン・フリチュが監督した映画『ヤノシーク』である。彼は主に、彼の家族が住んでいたテルホヴァで記念されている。

8.2. 芸術

スロバキアの視覚芸術は、絵画、素描、版画、イラストレーション、美術工芸、彫刻、写真、コンセプチュアル・アートを通じて表現される。1948年に設立されたスロバキア国立美術館は、スロバキア最大の美術館ネットワークである。ブラチスラヴァにある2つの展示施設は、旧市街のドナウ川沿いに隣接するエステルハージ宮殿(Esterházyho palácエステルハージホ・パラーツスロバキア語)と水兵舎(Vodné kasárneヴォドネー・カサールネスロバキア語)にある。

1961年に設立されたブラチスラヴァ市立美術館は、同種の美術館としてはスロバキアで2番目に大きい。約35,000点のスロバキアおよび国際的な美術品を収蔵し、旧市街にあるパルフィ宮殿とミルバッハ宮殿で常設展示を行っている。ヨーロッパで最も新しい美術館の一つであるダヌビアナ美術館は、チュノヴォ水道施設(ガプチーコヴォ水道施設の一部)の近くにある。その他の主要な美術館には、アンディ・ウォーホル現代美術館(ウォーホルの両親はミコーヴァ出身)、東スロバキア美術館、エルネスト・ズメターク美術館、ズヴォレン城などがある。

8.3. 文学

キリスト教の主題には、4つの福音書の序文としての詩プログラス、聖書の古代教会スラヴ語への部分訳、『{{仮リンク|人々のための裁判法典|en|Zakon Sudnyi Liudem}}』などがある。

11世紀から15世紀にかけての中世文学は、ラテン語、チェコ語、スロバキア化されたチェコ語で書かれた。叙情詩(祈り、歌、定型句)は依然として教会によって管理されていたが、叙事詩は伝説に集中していた。この時代の作家には、ヨハネス・ド・トゥロツ(クロニカ・フンガロルムの著者)やマウルスなどがおり、彼らは共にハンガリー人であった。世俗文学もこの時期に出現し、年代記が書かれた。

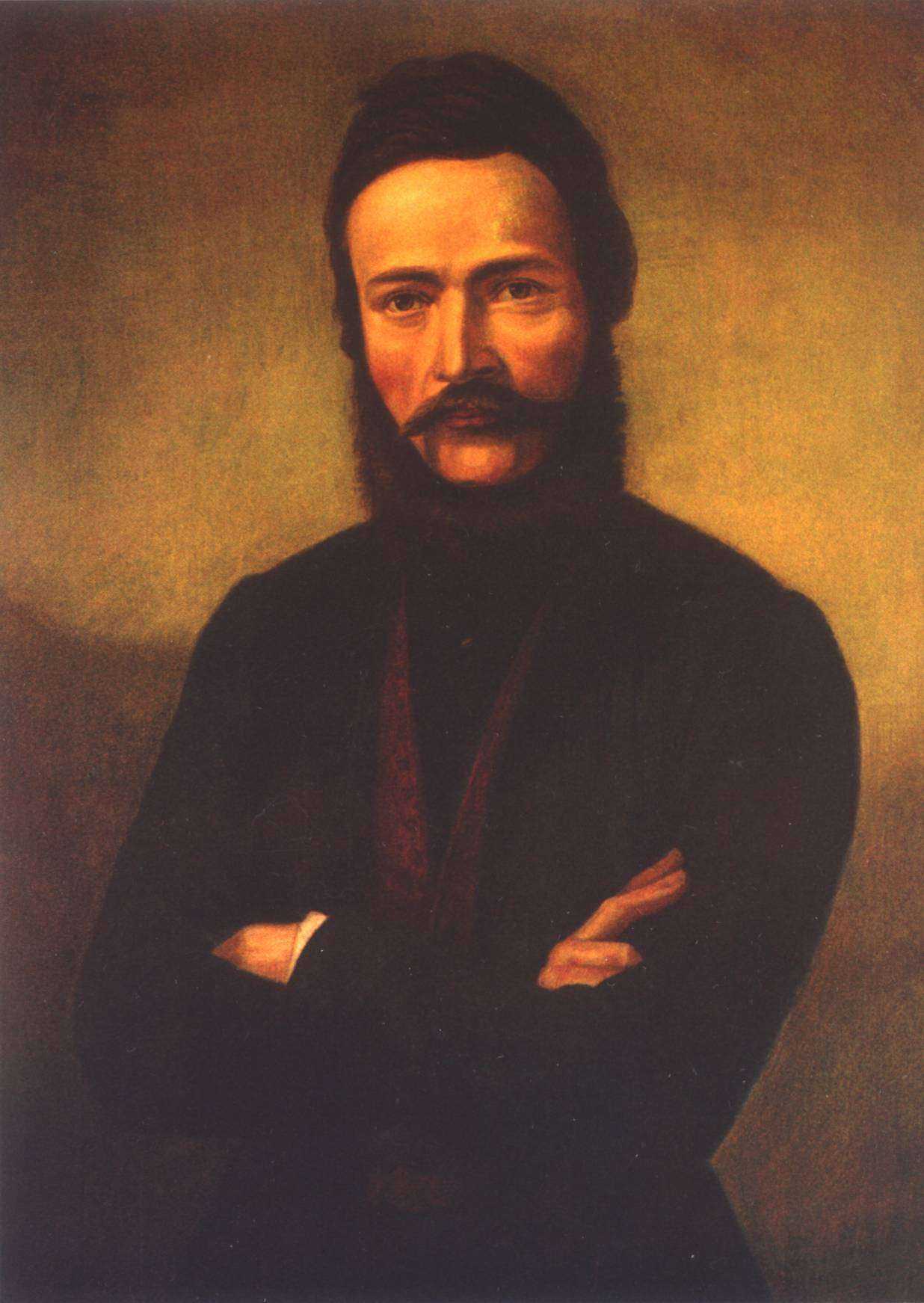

スロバキア語を成文化した主要な人物は2人いる。1人目はアントン・ベルノラークで、彼の構想は1787年に西部スロバキアの方言に基づいていた。これはスロバキア人にとって最初の文学言語の成文化であった。2人目はリュドヴィート・シュトゥールで、彼は1843年に中部スロバキア方言の原則を取り入れてスロバキア語を形成した。

スロバキアはまた、パヴェル・ヨゼフ・シャファーリク、マティアス・ベル、ヤーン・コラールなどの博学者や、ミラン・ラスティスラフ・シュテファーニクやアレクサンデル・ドゥプチェクなどの政治的革命家や改革家でも知られている。

8.4. 食文化

伝統的なスロバキア料理は、主に豚肉、家禽(鶏肉が最も広く食べられ、次いでアヒル、ガチョウ、七面鳥)、小麦粉、ジャガイモ、キャベツ、乳製品に基づいている。ハンガリー料理、チェコ料理、ポーランド料理、オーストリア料理と比較的密接に関連している。東部では、ウクライナ料理(レムコ人やルシン人の料理を含む)の影響も受けている。他のヨーロッパ諸国と比較して、森林資源が豊富で狩猟が比較的盛んであるため、スロバキアではジビエ(狩猟肉)がより入手しやすい。イノシシ、ウサギ、シカ肉は一般的に一年中入手可能である。子羊やヤギ肉も食べられるが、広く人気があるわけではない。

伝統的なスロバキア料理は、ブリンゾヴェー・ハルシュキ、ブリンゾヴェー・ピロヒーなど、ジャガイモ生地とブリンザを使った料理である。ブリンザは羊乳から作られる塩味のチーズで、強い風味と香りが特徴である。特にブリンゾヴェー・ハルシュキは国民食とされており、伝統的なスロバキア料理レストランのメニューで非常によく見かける。

代表的なスープはザワークラウトスープ(「カプストニツァ」)である。豚のあらゆる部位から作られるブラッドソーセージ「クルヴァヴニツァ」も、スロバキア特有の料理である。

ワインはスロバキア全土で楽しまれている。スロバキアワインは、主にドナウ川とその支流沿いの南部地域から産出される。国の北半分は寒冷で山がちなため、ブドウ栽培には適していない。伝統的に、赤ワインやロゼワインよりも白ワインが人気があり(一部地域を除く)、辛口ワインよりも甘口ワインが人気があったが、近年は嗜好が変化しているようである。ビール(主にピルスナースタイルだが、ダークラガーも飲まれる)も人気がある。

8.5. スポーツ

スポーツ活動はスロバキアで広く行われており、その多くはプロレベルである。アイスホッケーとサッカーは伝統的にスロバキアで最も人気のあるスポーツと見なされてきたが、テニス、ハンドボール、バスケットボール、バレーボール、ホワイトウォータースラローム、自転車競技、アルペンスキー、バイアスロン、陸上競技も人気がある。

スロバキアで最も人気のあるチームスポーツの一つがアイスホッケーである。スロバキアは1993年2月2日にIIHFのメンバーとなった。それ以来、チームはアイスホッケー世界選手権で金メダル1個、銀メダル2個、銅メダル1個の計4個のメダルを獲得している。直近の成功は、ヘルシンキで開催された2012年IIHF世界選手権での銀メダルである。スロバキア代表ホッケーチームはオリンピックに8回出場し、バンクーバーで開催された2010年冬季オリンピックでは4位、北京で開催された2022年冬季オリンピックでは銅メダルを獲得し3位となった。国内には8,280人の登録選手がおり、現在IIHF世界ランキングで7位にランクされている。スロバキアのホッケーチームであるHCスロヴァン・ブラチスラヴァとHCレフ・ポプラトは、コンチネンタル・ホッケー・リーグに参加していた。

スロバキアは2011年アイスホッケー世界選手権を開催し、フィンランドが金メダルを獲得した。また、2019年アイスホッケー世界選手権も開催し、ここでもフィンランドが金メダルを獲得した。両大会ともブラチスラヴァとコシツェで開催された。

サッカーはスロバキアで最も人気のあるスポーツで、登録選手は40万人を超える。1993年以来、サッカースロバキア代表はFIFAワールドカップに1度、2010年大会に出場した。彼らはベスト16に進出し、そこでオランダに敗れた。最も注目すべき結果は、イタリアに対する3-2の勝利であった。2016年、ヤーン・コザーク監督の下、サッカースロバキア代表はUEFA EURO 2016に出場した。これにより、チームはFIFAランキングで過去最高の14位に到達した。

クラブ大会では、UEFAチャンピオンズリーググループステージに出場したのは、1997-98シーズンのMFKコシツェ、2005-06シーズンのFCアルトメディア・ブラチスラヴァ、2010-11シーズンのMŠKジリナの3チームのみである。FCアルトメディア・ブラチスラヴァは最も成功したチームであり、UEFAカップのグループステージで3位となり、ノックアウトステージに進出した。彼らはグループステージで勝利を収めた唯一のスロバキアのクラブである。

8.6. 世界遺産

スロバキアには、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が6件、自然遺産が2件ある(うち1件は国境を越える遺産)。これらの遺産は、スロバキアの豊かな歴史、文化、そして美しい自然を象徴している。

文化遺産は以下の通りである。

- バンスカー・シュチャヴニツァ市街と近隣の鉱山技術建造物群(1993年)

- レヴォチャ歴史地区、スピシュスキー城及びその関連文化財(1993年、2009年拡大)

- ヴルコリニェツ(1993年)

- バルデヨフ市街保護区(2000年)

- スロバキアのカルパティア山脈地域の木造教会群(2008年)

- ローマ帝国の国境線-ドナウのリーメス(西セグメント)(2021年、オーストリア、ドイツと共有)

自然遺産は以下の通りである。

- アグテレク・カルストとスロバキア・カルストの洞窟群(1995年、2000年拡大、ハンガリーと共有)

- カルパティア山脈とヨーロッパ各地の古代及び原生ブナ林(2007年、2011年・2017年・2021年拡大、アルバニア、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、チェコ、フランス、ドイツ、イタリア、北マケドニア、ポーランド、ルーマニア、スロベニア、スペイン、スイス、ウクライナと共有)

これらの世界遺産は、スロバキアの貴重な文化財や自然環境を保護し、後世に伝えるための重要な役割を担っている。