1. 生い立ちと教育

市川房枝は1893年(明治26年)5月15日、愛知県中島郡明地村字吉藤(現在の一宮市明地)に、6人きょうだいの三女として生まれた。家は代々農業を営み、市川が生まれた頃は7、8反の土地を有していた。彼女の父である藤九郎は1848年生まれの農夫で、一時商売をしていたこともあったが、暴力的な傾向があった。一方、母のたつは1859年生まれで、隣村の農家に育ち、19歳で11歳年上の藤九郎と結婚した。父は農業という自身の生業に否定的で、教育熱心な人物であった。長男の藤市を小学校教師から東京の政治学校の学生、さらには米国への留学生に育て上げ、長女も奈良県の女子師範学校に進学させた。また、房枝の妹は名古屋市の淑徳女学校に進学後、渡米し、日系人と結婚した。

市川は明地村立明地尋常小学校を卒業後、1903年(明治36年)4月に起町外三ヶ村学校組合立西北部高等小学校に入学した。4年生の二学期に村に朝日尋常高等小学校ができたため転校し、同校を卒業した。その後、米国にいる兄の藤市が費用を工面し、市川は上京して三輪田高等女学校の3年生の補欠試験を受けたが不合格となった。

1908年(明治41年)4月、女子学院に入学するも、7月には郷里に戻った。帰郷後まもなく、萩原町立萩原尋常小学校(現在の一宮市立萩原小学校)の代用教員の職を得て、9月から教壇に立った。1909年(明治42年)1月27日に尋常小学校準教員免許を取得。その後、次姉が通っていた額田郡岡崎町(現在の岡崎市六供町)の愛知県第二師範学校女子部に進学することを決めた。当時、師範学校は月謝や寄宿舎費用が無料で、卒業後5年間、県内の小学校に勤務する権利と義務が与えられていたため、独立した職業を望む少女たちの入学希望者が多く、競争率は定員約30人に対し毎年2、3倍であった。市川は本科1年生の補欠試験に合格し、同年4月に入学、寄宿舎に入り岡崎で3年間学んだ。テニスに熱中し、同じ六供にあった岡崎町立高等女学校(現在の愛知県立岡崎北高等学校)との対抗試合では優勝を飾った。

1912年(明治45年)4月には、西春日井郡金城村(現在の名古屋市西区天神山町)に新設された愛知県女子師範学校に移った。同年7月、新校長の「良妻賢母」教育に反発し、同級生28人と共に授業ストライキを実施、28か条の要求書を提出した。1913年(大正2年)に愛知県女子師範学校を第1期卒業生として卒業し、同年4月、母校の朝日尋常高等小学校の訓導に任命された。1914年(大正3年)4月には名古屋市の第二高等小学校に転任した。

2. 初期活動と女性団体設立

市川房枝は教職を離れ、ジャーナリズムの世界に足を踏み入れ、日本の女性運動の黎明期を築く上で中心的な役割を果たした。

2.1. 女性参政権運動

1917年(大正7年)3月、病気のため教職を退いた市川は、文化人グループで旧知の間柄であった小林橘川の紹介で、同年7月10日に名古屋新聞社(現在の中日新聞社)に入社し、記者となった。十数人の記者の中で女性は市川ただ一人であった。1918年(大正7年)8月、同社を退職し、上京した。

1919年(大正8年)、市川は平塚らいてうらと共に、日本初の婦人団体「新婦人協会」を設立した。この団体は、女性の地位向上と福祉の改善を目的としており、特に女性の集会結社の自由を禁止していた治安警察法第5条の改正を求める運動を展開した。女性たちが政治活動を制限されていたため、協会は「講演会」と称する集会を頻繁に開催し、その活動を推進した。この法律は、市川らの粘り強い運動の結果、1922年に帝国議会によって改正され、その後協会は解散した。

協会解散から2年後、市川は米国へ渡り、現地の婦人運動や労働運動を視察した。この際、米国の女性参政権運動指導者であるAlice Paul英語やキャリー・チャップマン・キャットと面会し、国際的な視野を広げた。1924年(大正13年)1月、帰国した市川は、国際労働機関(ILO)の東京支部に勤務し、女性の深夜労働の実態調査などを行った(1927年に辞職)。

同年12月13日、市川は日本初の女性参政権組織である「婦人参政権獲得期成同盟会」を結成した。男子普通選挙が成立した1925年(大正14年)には、同盟会を「婦選獲得同盟」と改称し、政府や議会に対して女性参政権の付与を求める運動を継続した。1930年(昭和5年)には「第1回婦選大会」を開催し、同年には婦人参政権(公民権)付与の法案が衆議院で可決されたものの、貴族院の反対により実現には至らなかった。市川は、のちに参議院議員となる山高しげりと密接に連携し、運動を進めた。

第二次世界大戦後の占領期において、市川は女性参政権を日本国憲法に明記させる上で極めて重要な役割を果たした。彼女は、女性の政治的エンパワーメントが日本を破滅的な戦争へと導くことを防ぐ可能性があったと主張した。女性参政権獲得を目的とする団体である「新日本婦人同盟」が設立されると、市川はその初代会長に就任した。彼女のたゆまぬ努力は、ポツダム宣言の要求と相まって、1945年11月の女性に対する完全な参政権の付与に結実した。

1946年(昭和21年)4月10日に行われた第22回衆議院議員総選挙では、39人の女性議員が誕生した。市川自身は立候補せず、また有権者名簿の登録漏れのため投票もできなかったが、この総選挙を機に、女性たちが主体的に政治に参画していくための啓発と教育が必要であると考えた。同年12月、渋谷区代々木に「婦選会館」を立ち上げた。

2.2. その他の社会・政治活動

市川は、参政権運動以外にも多岐にわたる社会・政治活動に関与した。選挙における腐敗を抑制する活動もその一つで、1933年には「東京婦人会館」を結成し、これが後に「選挙浄化中央会」という政府公認の機関の設立へと繋がり、市川は5人の女性理事の一人として任命された。彼女は母子保護や生活防衛を目的とした様々な運動にも関わり、1937年頃からは東京婦人会館の評議員も務めた。

第二次世界大戦中、市川は国策(戦争遂行)への協力姿勢を示すことで、婦人の政治的権利獲得を目指す方針をとり、評論活動も行った。1940年には婦選獲得同盟を解消し「婦人時局研究会」へ統合。1942年には婦人団体が「大日本婦人会」へ統合され、大政翼賛会を中心とした翼賛体制に組み込まれる中で、市川は「大日本言論報国会」の理事に就任した。これは内閣情報局の指導により結成された団体で、戦争に協力的と見られる評論家ばかりを会員に選んでいた。1943年12月には東京都南多摩郡川口村(現在の八王子市)で講演を行った。

1944年(昭和19年)6月、市川は講演を通じて縁ができた川口村の村長に書籍や資料の疎開を打診し、地元住民が貸してくれた離れと蔵に移り住んだ。養女の市川ミサオ(旧姓・真下ミサオ、1949年8月20日に市川の養女となる)と共に生活し、休日には借りた土地を開墾して野菜を育てた。これはもともと林であった土地を女手だけで木を倒し、根を掘り起こす重労働であった。

戦後も、彼女はたゆまぬ女性問題の擁護者として、国内外の女性会議を組織し、参加した。1980年には、日本政府に女性に対するあらゆる形態の差別撤廃条約を批准するよう強く促す主要な声として、その先頭に立った。1951年11月2日には「公娼制度復活反対協議会」を結成し、売春防止運動を起こした。同年12月19日には平塚らいてう、上代たのらと共に「再軍備反対婦人委員会」を結成した。

3. 政治家としてのキャリア

市川房枝は、第二次世界大戦後の困難な時期を経て、政治家としてのキャリアを確立し、議会内で女性の権利擁護と選挙改革に一貫して尽力した。

3.1. 公職追放と復帰

1945年(昭和20年)8月15日、市川は東京で長田幹彦の家で玉音放送を聞いた。8月18日まで東京に滞在し、女性解放について友人を訪ね歩いた。同年8月25日には久布白落実、山高しげり、赤松常子らと共に「戦後対策婦人委員会」を組織し、引き続き政府や各政党に婦人参政権を要求した。同年10月10日、市川とも交流があった堀切善次郎内務大臣が幣原内閣の初閣議で婦人参政権の実現を提案し、同内閣は普通選挙法の改正を決定した。

同年11月3日には戦後初の婦人団体「新日本婦人同盟」を結成し、会長に就任した。そして、同年12月17日には衆議院議員選挙法改正により女性参政権(男女普通選挙)が実現した。

しかし、1947年(昭和22年)3月24日、市川は戦時中に大日本言論報国会理事であったことを理由に公職追放を受け、公職から排除された最初の女性となった。

その後、1950年(昭和25年)10月13日に公職追放が解除されると、同年11月9日には新日本婦人同盟の臨時総会において、団体の名称が「日本婦人有権者同盟」と改称され、市川が会長に復帰した。

3.2. 参議院での活動

1953年(昭和28年)3月23日、市川は日本婦人有権者同盟会長を辞任した。同年4月24日に行われた第3回参議院議員通常選挙に東京都選挙区(改選数4)から無所属で立候補し、初当選を果たした。

市川は生涯にわたり、組織に頼らず個人的な支援者が手弁当で選挙運動を行う「理想選挙」と呼ばれる選挙スタイルを貫いた。この手法は、金権政治が横行する中で、クリーンな選挙の可能性を示すものとして注目された。彼女は自らの選挙手法を他の候補者にも広めようとし、様々な選挙浄化運動に参加した。しかし、橋爪大三郎はこの「金のかからない選挙」が市川のような有名人だからこそ可能であり、誰も真似のできないやり方を正しいと主張することは制度提案になっていないと批判している。国会内では特定の政党に属さず、無所属議員の集合体である第二院クラブに所属して活動を行った。

市川の政治活動は、時には物議を醸す人物との協力も見られた。例えば、彼女は石原莞爾を「高潔な人格者」「立派な軍人」と評価したり、1963年結成の「麻薬追放国土浄化同盟」に加入し、右翼の大物である田中清玄や暴力団・山口組組長の田岡一雄、オールド・ライトの小説家である山岡荘八と協力したりすることもあった。

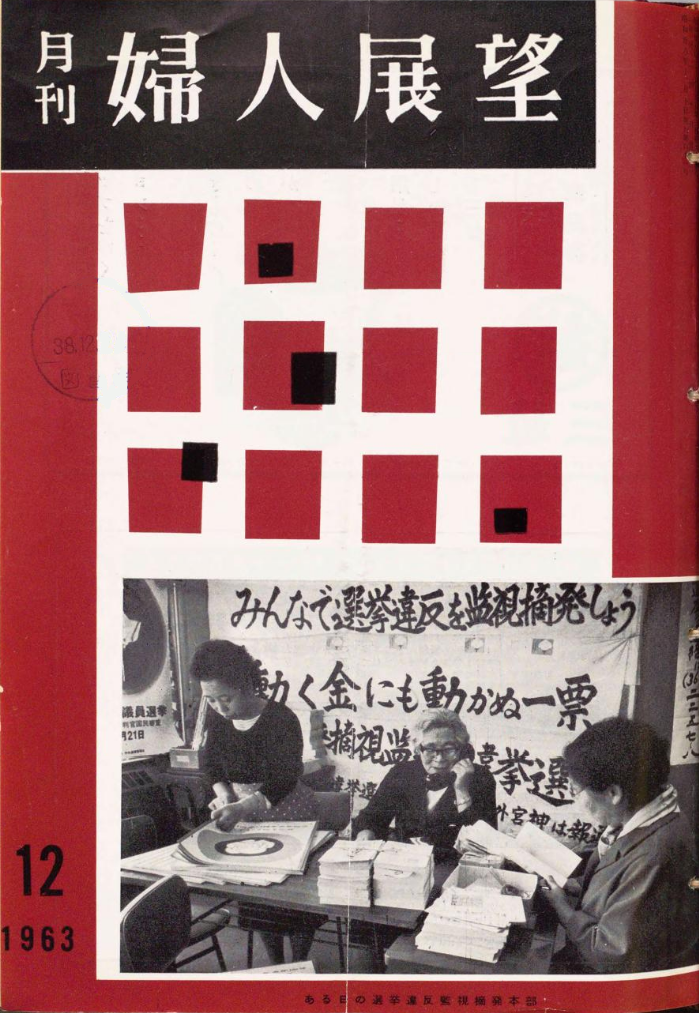

1954年(昭和29年)7月1日、婦人問題研究所から専門誌『婦人界展望』を発刊した。1962年(昭和37年)10月2日には、渋谷区代々木に設立した婦選会館が「財団法人婦選会館」となり、婦人問題研究所と統合された。『婦人界展望』も編集方針を一部変更し、1963年1月号から誌名を『婦人展望』に変えた。

1964年(昭和39年)11月30日、徳島ラジオ商殺し事件で有罪判決が確定した冨士茂子の無実をはらすため、市川、池田みち子、大原富枝、神近市子、北林谷栄、小夜福子、瀬戸内晴美、奈良岡朋子、三宅艶子、由起しげ子ら10人は「徳島事件の公正裁判を要請するアピール」を行い、同日、仮出所の嘆願書を提出した。

1965年(昭和40年)7月、第7回参議院議員選挙で3期目の当選を果たした。同年10月15日には、日本武道館で「国民参政75周年・普通選挙40周年・婦人参政20周年記念式典」が開催され、天皇皇后も出席した。この式典で、市川、久布白落実、奥むめおの3名が婦人参政に功績があったとして特別顕彰を受けた(山川菊栄も選ばれたが辞退)。同日夕方、総理府賞勲局から「勲章を授与したい」と打診があったが、市川は1963年の閣議決定による勲章制度復活に反対の立場であり、「民主主義の今日、人間に等級をつけるなどとはとんでもないことだ」と考えていたため、即座に辞退した。後に、打診された勲章が勲二等瑞宝章であったことが伝えられた。

1967年(昭和42年)2月25日、東京都知事選挙で革新統一候補の美濃部亮吉を応援するため、日本婦人有権者同盟会長の辞意を表明し、2月28日付で辞職した。彼女は美濃部の選挙母体である「明るい革新都政をつくる会」の代表委員を務めた。

1968年(昭和43年)、市川は「国際連合に日本人女性を送り出したい」と考え、当時国際基督教大学講師を務めていた国際政治学者の緒方貞子に白羽の矢を立て、その年の国際連合総会日本代表団に加わるよう説得し、了承させた。これが契機となり、緒方は国際連合の仕事に関わるようになった。

1971年(昭和46年)7月の第9回参議院議員選挙の東京都選挙区(改選数4)で、市川は6番目の得票数で落選した。1972年(昭和47年)の沖縄返還密約問題に対しては、「情を通じ」という発表のみを重視し、日本社会党の土井たか子、佐々木静子、田中寿美子らとともに「蓮見さん問題を考える会」を結成した。

1974年(昭和49年)2月、「理想選挙推進市民の会」が参院選・東京都選挙区に向けて擁立した紀平悌子の推薦会が結成され、市川は大渡順二と共に代表者に就任した。青年組織「草の根運動で理想選挙を闘うグループ」は、市川を全国区から立候補させるためのパーティーを開催し、3月16日には13名の青年代表が市川に申入書を提出した。当初、市川は高齢(当時81歳)を理由に辞退し、青年らに紀平の運動への協力を要請したが、熱意にほだされ、5月28日夜についに全国区立候補を受諾した。翌29日、記者会見を開き正式に出馬表明し、即日、「市川房枝さんを推薦する会」が結成された。代表者には菅直人、田上等、朝倉剛一の3人が就き、菅直人は選挙事務長も務めた。同年7月7日、第10回参議院議員通常選挙が執行され、市川は通算4期目の当選を果たした。東京都選挙区から立候補した紀平は落選した。

同年、三宅一生は自身がデザインした服を市川に贈り、ベージュと茶、黒を織り込んだロング丈のニットジャケットと黒いシャツを着た市川の姿は『アサヒグラフ』10月11日号の表紙を飾り、話題となった(撮影は篠山紀信)。

1975年(昭和50年)11月22日、日本の女性団体計41団体が共立講堂に集まり、「国際婦人年日本大会」を開催し、市川はその実行委員長を務めた。同年12月1日には「国際婦人年日本大会の決議を実現するための連絡会」(現在の国際婦人年連絡会)が結成され、こちらも市川が委員長を務めた。

社会問題化していた旧統一教会への反対運動にも協力し、1978年に発足した「原理運動を憂慮する会」の呼びかけ人に名を連ねた。1978年春の叙勲にあたり、勲二等宝冠章授与を打診されたが、辞退した。

1979年(昭和54年)、市川は雑誌『クロワッサン』の読者の好きな「女の顔」の1位に選ばれ、7月10日発売号の表紙を飾った。86歳の市川の写真は、2位の山口百恵の倍以上の得票を得て1位となった。彼女は「化粧は一度もしたことがないですねえ。風呂上り、肌がパサパサするので、クリームをつけるぐらいが化粧と言えば化粧ですか」と語った。

1980年(昭和55年)6月の第12回参議院議員通常選挙(衆参同日選挙)で、87歳という高齢にもかかわらず全国区でトップ当選を果たし、1977年から1981年まで参議院の最年長議員を務めた。

4. 思想と理念

市川房枝の核となる思想は、民主主義、人権、そしてジェンダー平等の原則に深く根ざしていた。彼女は、真の民主主義はすべての市民が平等な権利を持ち、政治に参加できることによってのみ実現されると考えた。特に、女性が政治から排除されることは民主主義の根本的な欠陥であると捉え、女性参政権の獲得は単なる権利の拡張ではなく、社会全体の健全な発展と平和の維持に不可欠であると主張した。

彼女は、女性が政治的に力を得ていれば、日本が第二次世界大戦のような破滅的な戦争に突入することを防げたかもしれないという強い信念を持っていた。この考えは、彼女の戦後の活動、特に新憲法に女性参政権を明記させる上での積極的な役割に強く影響を与えた。

また、市川は個人の自由と尊厳を重んじ、公娼制度の復活に反対したり、再軍備に反対する運動にも関与した。彼女は、勲章の授与を辞退したことからもわかるように、民主主義社会において人間に等級をつけることに反対し、個人の業績は評価されるべきであるものの、それが社会に新たな階級や差別を生むことには批判的な立場をとった。

「理想選挙」運動を通じて、彼女は金権政治や腐敗を排し、市民が主体的に参加するクリーンな選挙を実現することを理想とした。これは、彼女の民主主義と市民参加への深い信頼を示すものであった。その一方で、時に目的達成のために多様な政治的背景を持つ人物との連携も辞さないなど、現実的な側面も持ち合わせていた。市川の思想は、単なる女性の権利の擁護に留まらず、より公正で平和な社会を目指すという広範な社会改革の哲学に導かれていた。

5. 受賞と評価

市川房枝は、社会の平等と女性の権利向上への多大な貢献が国際的にも高く評価された。

1974年には、そのコミュニティリーダーシップに対する功績が認められ、アジアのノーベル賞と称されるラモン・マグサイサイ賞を受賞した。この賞は、彼女の社会正義のためのたゆまぬ努力と、アジアにおける女性の地位向上への貢献に対する国際的な評価を示すものであった。

また、彼女の出身地である愛知県尾西市(現在の一宮市)からは、1981年に名誉市民の称号が贈られた。

2000年に朝日新聞社が実施した、西暦1000年から1999年までの日本史の人物を対象とした「あなたが一番好きな政治リーダー」の読者投票において、市川は230票を獲得して9位にランクインした。これは、女性として唯一トップ10入りしたものであり、彼女が20世紀の日本において、国民から尊敬と共感を広く集めた歴史的人物であったことを示している。

6. 私生活

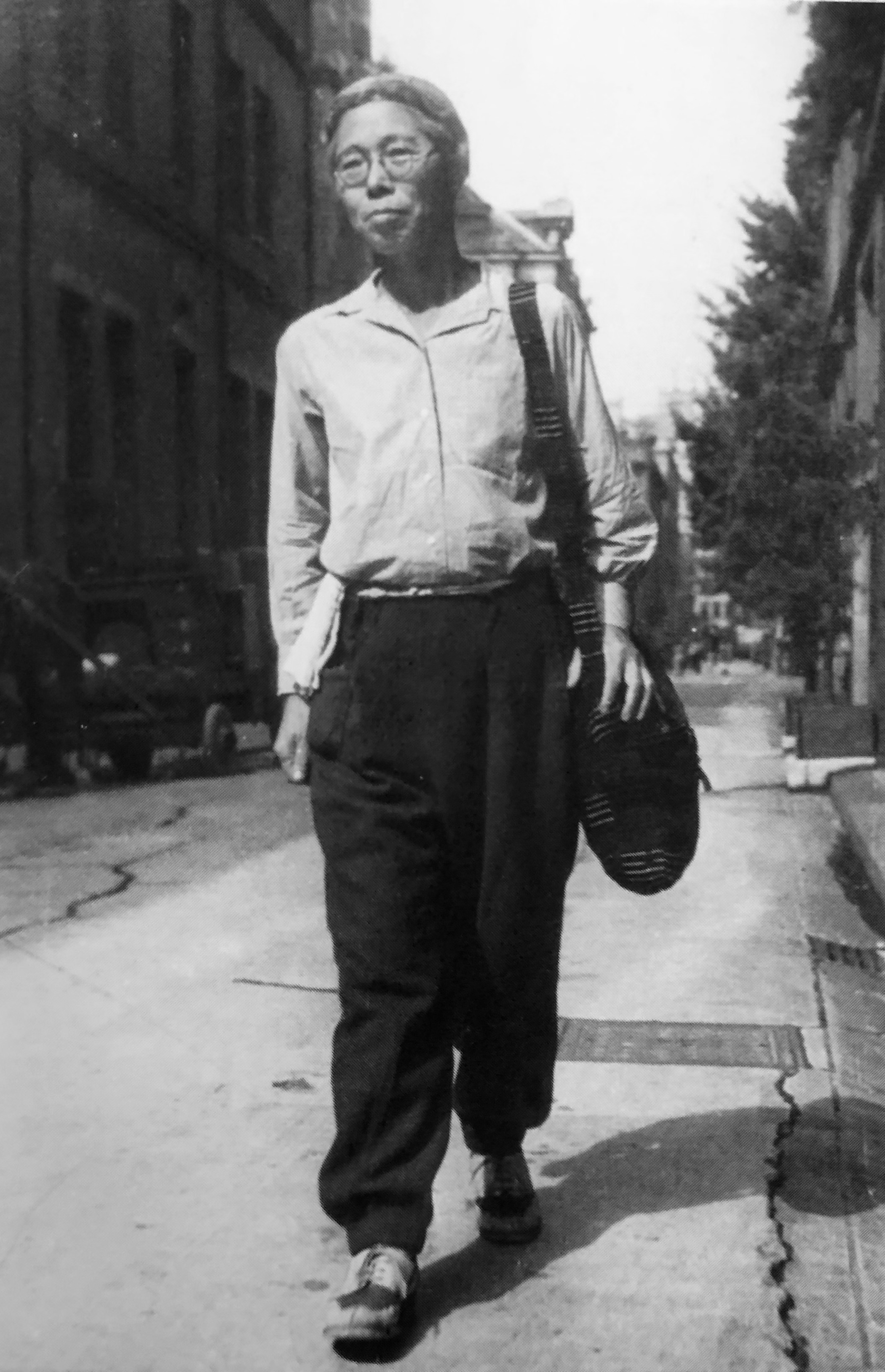

市川房枝の私生活に関する公の情報は限られているが、彼女の活動を支える上で重要な側面がいくつか知られている。彼女は結婚することはなく、生涯を女性運動と政治活動に捧げた。

家族関係においては、1944年(昭和19年)に疎開した際、養女の市川ミサオ(旧姓・真下ミサオ)と共に生活したことが記録されている。ミサオは富山県出身の農家の娘で、16歳の時に市川の家に住み込みで働くこととなり、1949年8月20日に市川の養女となった。市川はミサオと共に、疎開先で借りた土地を開墾し、自給自足の生活を送った。

市川は質素な生活を送り、公私ともに飾らない人物として知られていた。1979年には雑誌『クロワッサン』の読者投票で「女の顔」1位に選ばれた際、「化粧は一度もしたことがないですねえ。風呂上り、肌がパサパサするので、クリームをつけるぐらいが化粧と言えば化粧ですか」と語るなど、その自然体な人柄がうかがえる。

7. 死去とレガシー

市川房枝の死去は、日本社会に大きな反響を呼び、彼女の築き上げたレガシーは今日まで多大な影響を与え続けている。

7.1. 死去

1981年(昭和56年)1月16日、市川は胸の苦しみを訴え、東京都渋谷区の日本赤十字社医療センターに入院し療養していた。そして、同年2月11日午前7時13分、心筋梗塞のため、87歳でその生涯を閉じた。彼女は死去の直前まで参議院議員として現職であり、その活動的な生涯を全うした。

死去から2日後の2月13日、参議院本会議では市川に対し議長から弔詞と永年在職議員表彰が行われた。同年2月27日には、参議院本会議で石本茂により哀悼演説が捧げられた。墓所は冨士霊園に位置する。

7.2. 死後の影響と記念事業

市川房枝の死後、彼女の遺志を継ぎ、その功績を記念する多くの事業が展開された。1981年には、ドキュメンタリー映画『八十七歳の青春 -市川房枝生涯を語る-』(監督・脚本:村山英治)が公開され、その生涯と思想が広く知られるきっかけとなった。

1983年(昭和58年)11月15日には、市川が設立した婦選会館の増改築竣工式が行われ、建物の2階には「市川房枝記念展示室」が設置された。同日、財団法人婦選会館は「財団法人市川房枝記念会」へと改称され、彼女の活動を後世に伝えるための拠点となった。この記念会は、2009年に「財団法人市川房枝記念会女性と政治センター」と名称変更し、2013年4月1日には「公益財団法人市川房枝記念会女性と政治センター」に移行し、現在も女性の政治参加促進とジェンダー平等に関する活動を続けている。

市川が会長を務めた日本婦人有権者同盟の活動は、後に参議院議員となった紀平悌子に受け継がれたが、会員の高齢化や減少に伴い、2016年4月に解散した。

現在、国立国会図書館には、市川が1978年(昭和53年)に語った「政治談話録音」が収録されており、その肉声と思想に触れることができる。これは約7時間に及ぶ貴重な記録であり、当初の公開期限より前に公開されたもので、国立国会図書館にて視聴、および文字起こしされた「談話速記録」の閲覧、複写が可能となっている。市川房枝の残した遺産は、日本の民主主義と女性の権利の歴史において、今後も重要な意義を持ち続けるだろう。

8. 著書

市川房枝は、その生涯を通じて多くの著書や論文を執筆し、自身の思想や運動の記録を後世に残した。彼女の主要な出版物と文学的貢献は以下の通りである。

- 『戦時婦人読本』(昭和書房、1943年)

- 『婦人界の動向』(婦人問題研究所、1944年)

- 改題『戦後婦人界の動向 : 婦人の民主化を中心として』(婦選会館出版部、1969年)

- 『婦人公民教育問題』(大日本教育會、1946年)

- 『新しき政治と婦人の課題』(印刷局、1946年)

- 『婦選運動回顧』(婦人問題研究所、1955年)

- 『全日本婦人議員大会議事録 : 婦人参政十周年記念』(婦人参政十周年記念行事実行委員会残務整理委員会、1956年)

- 『婦人参政十周年記念行事実行委員会記録 : 附婦人参政関係資料』(婦人参政十周年記念行事実行委員会残務整理委員会、1959年)

- 『37・7・1の参議院議員選挙の費用と37年の政党等の政治資金と会社の政治献金 : 市川房枝調査』(理想選挙普及会、1965年)

- 『私の婦人運動』(秋元書房、1972年)

- 『私の政治小論』(秋元書房、1972年)

- 『市川房枝自伝 戦前編(明治26年5月-昭和20年8月)』(新宿書房、1974年)

- 『私の言いたいこと : 政治とくらしを考える』(ポプラ社、1976年)

- 『政治』(ドメス出版、1977年)

- 『人権』(ドメス出版、1978年)

- 『だいこんの花』(新宿書房、1979年)

- 『ストップ・ザ・汚職議員! : 市民運動の記録』(新宿書房、1980年)

- 『野中の一本杉』(新宿書房、1981年)

- 『市川房枝の国会全発言集 : 参議院会議録より採録』(市川房枝記念会出版部、1992年)

- 『私の國会報告』(市川房枝記念会出版部、1992年)

- 『婦選 : 婦選獲得同盟機関誌』(不二出版、1992年)

- 『市川房枝 私の履歴書ほか』(日本図書センター、1999年)

- 『市川房枝集』(日本図書センター、1994年)

- 共著**

9. 関係者

市川房枝の活動には、多くの協力者や関係者が存在し、彼らは彼女の運動や政治キャリアに大きな影響を与えた。

- 菅直人:1974年の参議院選挙で市川の選挙事務長を務めた。菅は当時、この選挙の様子が有吉佐和子の著書『複合汚染』にも紹介されたと述べている。1976年の第34回衆議院議員総選挙に無所属で出馬したが落選。後に江田三郎に誘われ社会市民連合へ参加した。1980年の衆参同日選挙において、菅は旧東京7区から社会民主連合(社民連)公認で立候補し初当選したが、同年の参議院全国区で無所属現職の市川を支援せず、社民連公認の秦豊を支援した。

- 田上等:1974年の参院選で市川の選挙スタッフを務めた。後に社民連の国会議員候補となった。

- 河西信美:市川の元公設秘書の一人。その後、社会党狛江市議を4期務め、2001年には民主党都議会議員となった。2004年の狛江市長選挙に出馬したが、日本共産党推薦の現職矢野ゆたかに敗れた。

- 紀平悌子:市川の秘書を務めた後、1974年の参議院選挙に東京都選挙区から「理想選挙推進市民の会」の推薦を得て立候補するも落選した。しかし、1989年の参議院選挙には熊本県選挙区から立候補し初当選を果たした。

- 平塚らいてう:市川が「新婦人協会」を共同で設立した日本のフェミニストの先駆者。

- 山高しげり:市川と密接に協力し、後に参議院議員となった。

- 久布白落実:戦後の婦人参政権獲得に向けた「戦後対策婦人委員会」を市川と共に組織した一人。

- 奥むめお:1965年の婦人参政20周年記念式典で、市川と共に功績を顕彰された。

- 堀切善次郎:市川と交流があり、内務大臣として婦人参政権の実現を閣議に提案した。

- 緒方貞子:市川が国際連合への派遣を強く働きかけ、彼女の国際的なキャリアの契機を作った人物。

- 三宅一生:1974年に市川のために服をデザインし、その姿は雑誌の表紙を飾った。

10. 外部リンク

- [https://www.ichikawa-fusae.or.jp/ 公益財団法人市川房枝記念会女性と政治センター]

- [https://ndlsearch.ndl.go.jp/rnavi/kensei/seijidannwarokuonn#Seijidanwa_Ichikawa 国立国会図書館 憲政資料室 市川房枝政治談話録音]

- [https://www.ndl.go.jp/jikihitsu/part2/s3_1.html#n066 第3章 議会政治家 | あの人の直筆] - 国立国会図書館

- [https://ameblo.jp/shomuken/entry-12443747383.html 参院選選挙公報全国区・市川房枝(無所属・1980年)]