1. 少年時代と背景

トーマス・太郎・比嘉は、沖縄移民である両親のカネとカメゾ・比嘉のもと、1916年9月22日にハワイ準州のホノルルで、12人兄弟の3番目の子供として生まれた。

1.1. ハワイと沖縄での生い立ち

20世紀初頭、多くの沖縄や西日本出身者が「移民労働者」として新たな生活を築き、故郷に名誉をもって帰ることを望んでハワイへ移住した。比嘉の両親は多忙で子供たちの育児に十分な時間を割けなかったため、ハワイで生まれた子供たちを沖縄の親戚に託して送り返した。比嘉もまた、兄と姉と共に祖先の地である沖縄県中頭郡北中城村島袋に送られ、9歳まで祖父母に育てられた。

1.2. 日本での経験

幼少期を過ぎた後、比嘉は従兄弟とその妻や子供たちと共に、従兄弟の新しい土地で暮らすという夢を実現するため大阪へ向かった。比嘉の最初の仕事は、和歌山県出身の人物が経営する野村町の大丸商店という店であった。その後、富山県出身の帝国大学卒業生が経営する堀越小鉄舎という化粧品卸売店で住み込みの見習いとして働いた。また、後藤保太郎の下で軍事用の鉄硬化窯を製造していた富士電炉工業株式会社にも雇用された。

ハワイの実家では、父親が大規模な農場を経営しており、さらなる人手が必要であったため、比嘉は手伝いができる年齢になった頃にハワイへ帰国した。1937年には電気技術を学ぶために東京へ渡航した。特許庁で特許を申請する際に自身のアメリカ市民権を証明する必要があり、幾度か在日アメリカ合衆国大使館を訪れていたことから、秘密警察にスパイとして疑われた。比嘉は尋問を受け、暴力を振るわれたため、太平洋戦争が始まる前年の1940年にハワイへ帰国した。この経験は、日本におけるマイノリティへの人権侵害の一例として特筆される。

2. 第二次世界大戦中の軍務

第二次世界大戦中、トーマス・比嘉はアメリカ陸軍の兵士として多大な功績を残した。

2.1. アメリカ陸軍への入隊と訓練

ハワイの両親のもとに帰国後、翌年の1941年6月に徴兵され、オアフ島のスコフィールドバラックス陸軍基地に所属した。同年12月7日の真珠湾攻撃には衝撃を受けたものの、すぐに他の二世部隊と共に海岸パトロール任務にあたった。その後始まった日系人の強制収容では、ホノルルからウィスコンシン州のキャンプ・マッコイに、さらにそこからミシシッピ州のキャンプ・シェルビーに移送され、日系二世で構成された第100歩兵大隊の基礎訓練を受けた。

2.2. ヨーロッパ戦線での従軍

1943年8月、比嘉の所属する第100歩兵大隊はアルジェリアのオランに上陸し、9月にはイタリアのサレルノに到着した。第100歩兵大隊はイタリアの第34歩兵師団に所属し、比嘉はカッシーノでの激しい砲火の中、1943年11月5日に重傷を負った。しかし、彼は2人の兵士を150 ydも運び、安全な場所へと避難させた。その後、爆撃による大規模な火災で再び重傷を負い、その勇敢な行動に対しパープルハート章とシルバースター勲章を授与され、除隊した。

2.3. 日系アメリカ人支援のための講演活動

ジョージア州の陸軍病院で治療を受けた後、静養中に同郷の沖縄出身者と共にコロラド州にあった日系人強制収容所のアマチ収容所を訪れ、ヨーロッパ戦線で活躍する日系人兵士について講演した。これがきっかけとなり、日系アメリカ人市民同盟(JACL)に依頼され、1944年6月から1945年1月までの7か月間、アメリカ陸軍再配置局と日系アメリカ人市民同盟の後援のもと、米国中の75か所の日系人強制収容所を巡る講演ツアーを行った。この講演活動の目的は、日系アメリカ人部隊への意識を高め、支援を得ることであった。

2.4. 沖縄戦における役割

比嘉は英語、日本語、そしてしまくとぅばを話すことができたため、アメリカ軍にとって貴重な人材であった。ケンドール・J・フィールダー将軍は比嘉に対し、第二次世界大戦中の沖縄戦で沖縄の人々を洞窟から出て投降させる手助けをするよう要請した。比嘉は、彼らが個人的なつながりを感じられるようにと期待されたためである。比嘉は丸腰で洞窟に入り込むという自身の命を危険に晒しながら、数多くの村の人々を救った。彼は「ワンネー、ヤマグスクヌタルーヤイビーン。ンジティクミソーリヨー(私は中城村の比嘉太郎です。信じて出てきてください)」と沖縄語で投降を呼びかけ続け、12回の洞窟潜入のうち11回で住民の降伏に成功した。彼のこの人道的な活動は、マイノリティの命と人権を守る上で極めて重要な貢献であった。

3. 戦後の活動と貢献

第二次世界大戦後、比嘉は故郷の沖縄と日系アメリカ人社会のために多大な貢献をした。

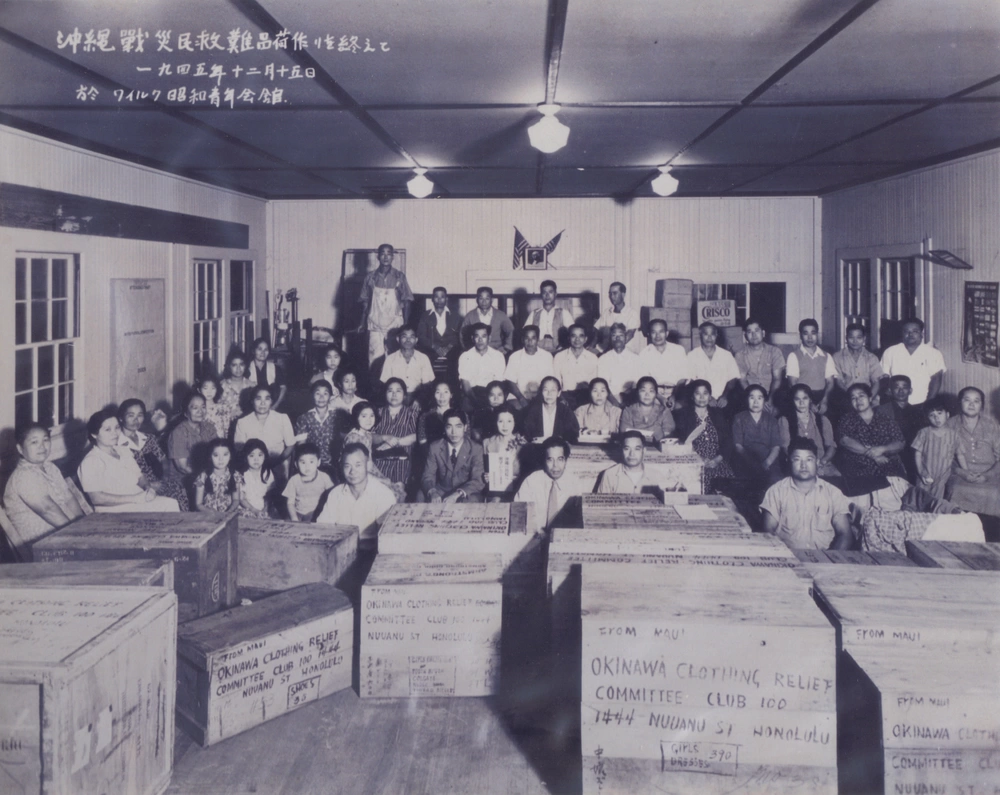

3.1. 沖縄救援・復興支援活動

1945年9月13日、沖縄戦からハワイに帰国した比嘉は、戦争で荒廃した故郷の窮状を救うため、再び各地で講演会を開いた。ハワイの沖縄人コミュニティーは直ちにその呼びかけに応じ、豚のほか、食料、衣料、医薬品などの救援物資を送る活動を展開した。その年の10月29日にはハワイで沖縄衣類救済会が組織された。当初の救援物資輸送はアメリカ海軍の協力があったが、1946年7月以降、米軍の沖縄統治が海軍から陸軍に移管されると、海軍の協力が見込まれなくなり、移送は一時中断した。しかし、1946年からはララ(アジア救済連盟)に引き継がれ、衣類や食糧、学校の文房具から野菜の種子まで、あらゆる救援物資が沖縄に届けられた。

1969年、比嘉は沖縄移民が初めてハワイに到着した1900年1月8日から65年間の沖縄系ハワイ移民を描いたカラードキュメンタリー映画『ハワイに生きる沖縄移民65年の足跡 Life in Hawaii - Okinawans 65 year Documentary英語』を制作した。この映画は、沖縄系移民の苦難と成功の歴史を記録したものであり、社会的な連帯と復旧努力への彼の貢献を示している。

3.2. 日系アメリカ人の市民権運動

戦後、ハワイで『コロラド・タイムズ』の編集長を務めていた比嘉は、1946年、日系人だけに許されていなかった帰化権が差別であると抗議し、声を上げ続けた。彼は米大陸の帰化権獲得期成同盟会の講演活動などを通して、帰化権獲得のためのハワイでの大きなうねりに貢献した。その結果、1952年には日系人の帰化権(移民国籍法)が認められ、日系アメリカ人の権利向上に大きく寄与した。

4. 発明家・電気技術者として

比嘉は、その技術的な才能を活かし、発明家としても名を馳せた。

4.1. 電気技術と発明

比嘉は、少年時代に堀越小鉄舎で初めて電気に興味を抱いた。ハワイに戻ると、自宅の灯油ランプを発電機で動く電灯に替えることを望んだ。彼は自宅の近くの小川の水力と廃材、そして廃車を利用して発電機を製作した。この発電機の噂は広まり、早稲田大学理工学部の山本忠興教授が比嘉に会いに来て、来日して勉強するように勧めたという。その後、比嘉はさらに15の発明を完成させ、東京の特許庁でいくつかの特許を申請した。

5. 私生活

比嘉は私生活においても、戦時中の手紙を通じたロマンスという特異な経験を持っていた。

5.1. 結婚

比嘉はカウアイ島出身の知念とし子と1945年11月22日に結婚した。彼はとし子からの励ましの手紙をきっかけに彼女を知った。彼女は頻繁に手紙を送り、比嘉も直接会うことを望んでいた。手紙ではお互いの家族や友人のこと、そして健康や個人的な話が交わされるようになり、二人は関係を深め、比嘉が戦争から帰還次第結婚することを決めた。これは、互いに一度も会ったことがない状況での大きな決断であった。比嘉は結婚に不安を感じていたが、かつての教師から1943年12月18日付で「悪しきことが時に恩恵となることもある。落胆してはいけない。精神力が体の状態を支配する。精神の力で傷を癒しなさい。あなたならできると信じています」という手紙を受け取り、それが彼を強く支えた。そして、その2年後、彼はとし子と結婚した。

6. 死亡

トーマス・太郎・比嘉は、1985年2月11日にハワイ州ホノルルで死去した。

7. 遺産と評価

比嘉の生涯とその活動は、後世に多大な影響を与え、高く評価されている。

7.1. 受賞・表彰

比嘉は、戦中および戦後の沖縄県民への多大な貢献が認められ、数々の賞や表彰を受けている。

| 年月 | 受賞・表彰名 | 授与機関 / 備考 |

|---|---|---|

| 1943年11月5日 | シルバースター勲章 | イタリアでの激しい砲火の中、負傷しながらも2人の兵士を安全な場所へ運び、再度戦場に戻り支援を行った勇敢な行動に対して |

| 不明 | パープルハート章 | 軍務中の負傷に対して |

| 1983年5月 | 感謝状 | 沖縄県および琉球大学より、戦中・戦後の沖縄県民への貢献に対して |

| 1983年7月 | 沖縄タイムス賞 | 沖縄タイムス社より |

| 1984年8月 | 感謝状 | 全米日系人市民連盟のハワイ州ホノルルでの全国大会にて |

7.2. 文化的な記念と影響

比嘉らの活動は、下嶋哲朗の著書『海から豚がやってきた』(1995年)で描かれ、その後ミュージカルとして上演されるなど、戦後の沖縄救援運動の象徴的な出来事となった。2015年4月24日、長男でアメリカ合衆国カリフォルニア州在住の県系3世、比嘉アルビン(愛作)が沖縄を訪れ、大田昌秀元知事との交流を語り、比嘉の残した多くの写真や手記が沖縄県公文書館などに寄贈されたことを伝えた。アルビンはまた、宜野座村などを訪れる前の晩、父親が夢に出てきて「うちなーぐちが沖縄を助けたが、今は話せる人が少なくなり危機的な状況だ。うちなーぐちを助けてほしい」と語ったと伝え、自らもうちなーぐちを勉強したいと語った。

2015年には、NHKが比嘉を記念するドキュメンタリードラマ『戦場の真心(チムグクル)~沖縄を救った日系人~』を制作した。この作品は中江裕司が監督し、ガレッジセールのゴリがナレーションと出演を務めた。ロケは比嘉の両親の故郷である北中城村島袋で行われ、地元住民がエキストラとして参加した。2017年3月5日には、うるま市のうるま市民芸術劇場の敷地内に「海から豚がやってきた」記念碑が建てられた。

7.3. 社会的・人道的影響

下嶋哲郎は、2018年のアメリカでの講演で、比嘉の社会的な影響について次のように語っている。「ことの始まりはこうです。まずハワイに、沖縄を救えとの一粒の種子を蒔いた若き二世がいました。沖縄救済運動や市民権獲得運動など、社会のために尽くしたことで知られる比嘉太郎です。このたった一粒の種子はハワイあげての大運動に広がったばかりではなく、あたかも鳳仙花の実のはじけるがごとく、世界のウチナーンチュ社会という豊かな土に拡散したのでした。」この言葉は、比嘉が単なる一兵士や一市民に留まらず、文化、社会、人道的な側面から多層的な影響をもたらし、その行動が世界中の沖縄系移民コミュニティに広がり、大きな連帯と支援の輪を生み出したことを示している。

8. 著作

比嘉はまた、以下の著作を出版している。

- 1968年 ドキュメンタリー映画『ハワイに生きる』(『Life in Hawaii英語』)を制作。これはハワイへの沖縄移民65周年を記念して作成された。

- 1974年 『移民は生きる』出版。この書籍はハワイおよび北南米への複数の沖縄移民の記録であった。

- 1982年 『ある二世の轍』出版。