1. 概要

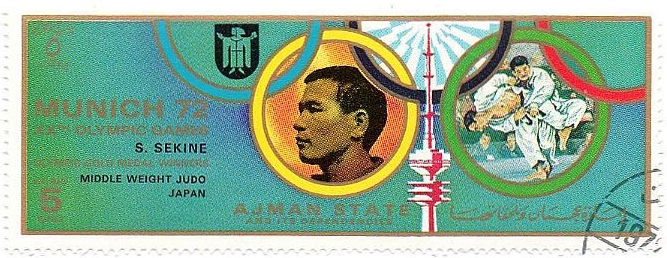

関根忍(関根 忍せきね しのぶ日本語)は、日本の著名な柔道家であり、1972年ミュンヘンオリンピック柔道男子80kg級の金メダルを獲得したことで知られる。彼は茨城県東茨城郡大洗町出身で、警視庁を経て平成国際大学でも柔道の指導に当たり、日本の柔道界に多大な貢献をした。そのキャリアは、選手としての輝かしい功績のみならず、引退後も全日本柔道連盟の要職を務めるなど、多岐にわたる活動を通じて柔道の発展に尽力した。

2. 生涯

関根忍の生涯は、茨城県での生い立ちから始まり、柔道への情熱を通じてオリンピック金メダリストとなり、引退後も柔道の指導者や役員としてその普及に貢献し続けた軌跡である。

2.1. 生い立ちと教育

関根忍は1943年9月20日に茨城県東茨城郡大洗町で生まれた。茨城県立那珂湊第一高等学校を卒業後、中央大学に進学し、柔道の技術を磨いた。大学卒業後は警視庁に入庁し、柔道家としてのキャリアを本格的にスタートさせた。

2.2. 柔道への道

関根が柔道家としての道を志すきっかけとなったのは、彼と同じ茨城県出身で同年齢のライバルであった岡野功が、1964年東京オリンピック柔道男子80kg級で金メダルを獲得する姿を目の当たりにしたことだったと言われる。この経験が彼に大きな影響を与え、柔道界の頂点を目指す強い動機となった。警視庁では、左手をぐいと伸ばして肩越しに背中をつかむという変形の組み手で実力を伸ばしていった。

3. 選手経歴

関根忍の選手経歴は、国内大会での着実な実績と、国際舞台での輝かしい活躍によって特徴づけられる。

3.1. 初期と主要な大会成績

関根は、ミュンヘンオリンピック以前から数々の大会で実績を残している。1961年のインターハイでは無差別級で2位となり、才能の片鱗を見せた。中央大学在学中の1964年には全日本学生柔道選手権大会で優勝を果たした。国際大会では、1966年アジア柔道選手権大会(フィリピン・マニラ)で中量級(-80kg級)で金メダルを獲得し、さらに無差別級でも銅メダルに輝いた。その後も、1969年の全日本選抜柔道体重別選手権大会で3位、1971年には同大会で優勝を飾るなど、国内のトップ選手としての地位を確立した。1971年世界柔道選手権大会(ルートヴィヒスハーフェン)では無差別級で銅メダルを獲得し、世界レベルでの実力を示した。そして、1972年には中量級の選手ながら全日本柔道選手権大会で優勝を果たすという快挙を成し遂げた。

3.2. 1972年ミュンヘンオリンピック

柔道が正式種目ではなかった1968年メキシコシティオリンピックを経て、関根は28歳のベテランとして1972年ミュンヘンオリンピックに臨んだ。彼は男子柔道80kg級に出場し、この大会で金メダルを獲得するという柔道家としての最大の栄誉を手にした。

トーナメントでは、5回戦で韓国の呉勝立選手に敗れたものの、呉選手が決勝まで勝ち進んだため、敗者復活戦を勝ち上がって決勝で再び呉選手と対戦することになった。決勝戦の序盤、関根は防戦一方となる苦しい展開を強いられたが、残り数十秒というところで捨て身の反撃として体落を試み、相手を畳に崩した。この技の結果を巡り、2人の副審の判定は1対1に割れたが、オランダ出身の主審が関根に旗を挙げ、関根の勝利が決定した。この勝利は、試合の大半で呉選手がポイントでリードしていたことを考えると、「薄氷の思い」で手にした金メダルと評されるほど、極めて僅差の、ドラマチックな判定勝利であった。

4. 引退後の活動

オリンピックでの金メダル獲得後、関根忍は選手生活から引退し、柔道界の発展のために多岐にわたる活動を行った。

4.1. 指導者・役員としての貢献

引退後、関根は全日本柔道連盟の強化コーチや強化委員を歴任し、後進の指導に当たった。また、審判委員会委員長を務めるなど、柔道のルールと公平性の確立にも尽力した。1996年アトランタオリンピックでは、柔道競技の審判員として国際舞台に立ち、世界の柔道発展に貢献した。

さらに、長年在籍した警視庁で主席師範を務め、柔道指導を通じて多くの警察官を育成した。その後は平成国際大学の師範として教壇に立ち、柔道部の指導に情熱を注いだ。加えて、東京都柔道連盟の会長も務め、地域における柔道普及・振興の中心的な役割を担った。

5. 受賞と栄誉

関根忍は、その輝かしい功績に対し、数々の賞や栄誉を受けている。

- 大洗町民栄誉賞**:2004年には、自身の出身地である茨城県大洗町から、同じく大洗町出身のプロ野球選手である井川慶、大久保博元らと共に「町民栄誉賞」を受賞した。

- 講道館九段**:2012年4月28日、柔道界の総本山である講道館の創立130周年記念式典において、柔道界最高の栄誉の一つである九段に昇段し、柔道着に赤帯を締めることを許された。これは、長年の柔道への貢献と、卓越した技術及び人格が認められた証である。

- 旭日双光章**:2017年には、長年にわたる公共への功労が認められ、旭日双光章を受章した。これは、国や公共のために功労があった人物に授与される日本の勲章である。

- 正六位**:死去後には、正六位が送られた。

6. 死去

関根忍は2018年12月18日に75歳で死去した。日本の柔道界に多大な功績を残した偉大な柔道家の逝去は、関係者や多くの柔道ファンに深い悲しみをもたらした。

7. 評価と遺産

関根忍は、その独特な「変形の組み手」と、粘り強く最後まで諦めない柔道スタイルで知られる。1972年ミュンヘンオリンピックでの金メダル獲得は、日本柔道史において重要な出来事の一つとして記憶されている。彼は中量級選手でありながら全日本柔道選手権大会で優勝するという、階級を超えた実力を示した。この偉業は、後の柔道家たちにとって大きな目標となり、階級の壁を越えた挑戦の可能性を示すものとなった。

引退後も、全日本柔道連盟の要職や警視庁、平成国際大学での指導を通じて、後進の育成と柔道の普及・発展に尽力した。特に、1996年アトランタオリンピックでの審判員としての活動は、国際柔道の公平性と質の向上に貢献した。彼の功績は、単なる競技成績に留まらず、柔道の技術指導、ルールの厳守、そして柔道精神の伝承という多角的な側面から、日本の柔道界およびスポーツ史に大きな遺産を残したと言える。彼の生涯は、困難な状況でも粘り強く勝利を掴み取る精神と、柔道への献身的な姿勢を後世に伝えている。

8. 関連項目

- 柔道家一覧

- 柔道の日本人オリンピックメダリスト一覧

- 日本の夏季オリンピック金メダル

- 1972年ミュンヘンオリンピックの日本選手団