1. 概要

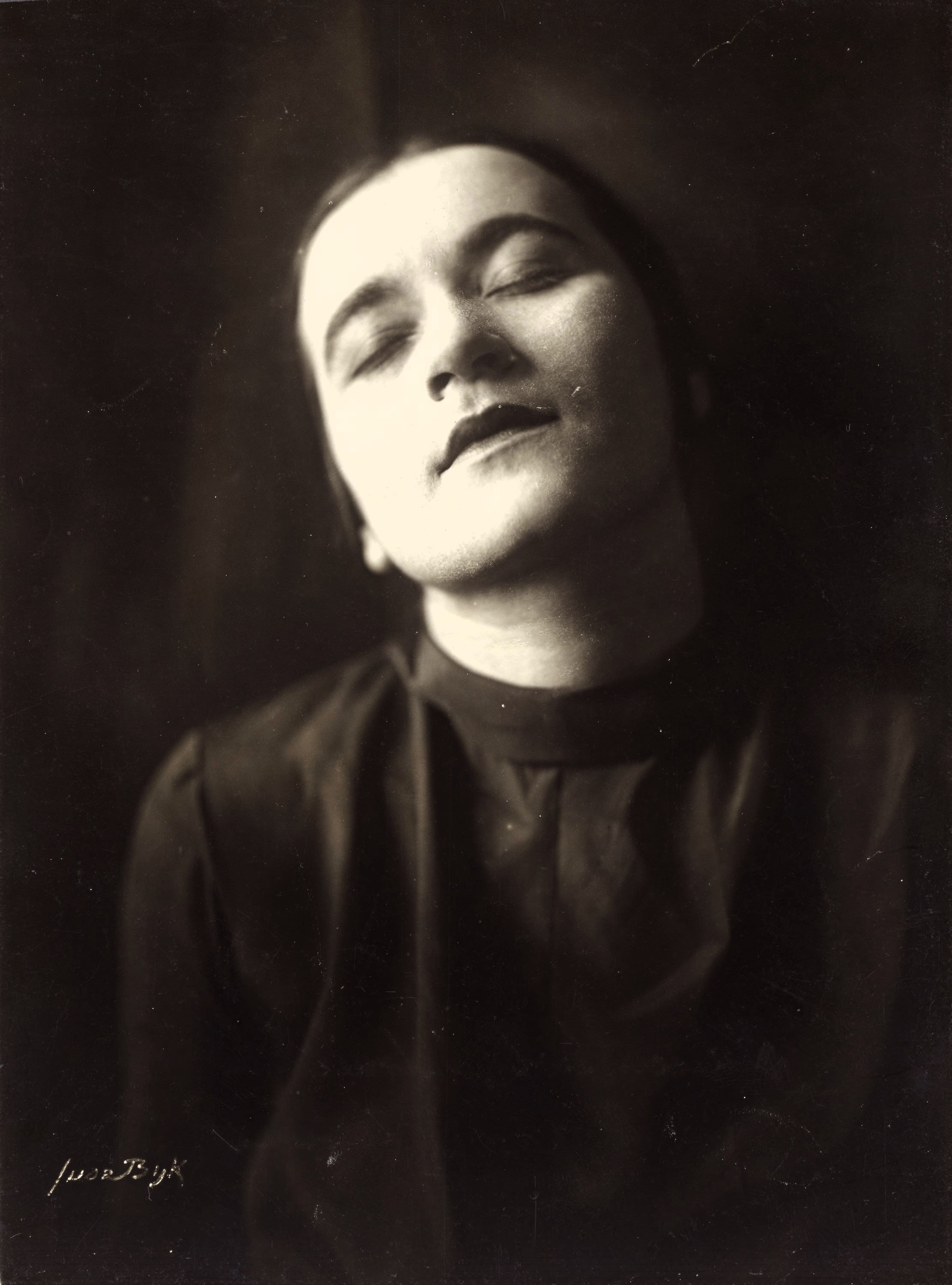

ヴァレスカ・ゲルト(Valeska Gertヴァレスカ・ゲルトドイツ語、1892年1月11日 - 1978年3月16日頃)は、ドイツのダンサー、パントマイム、キャバレー芸人、女優、そしてパフォーマンスアートの先駆者である。彼女は伝統的な芸術形式に囚われず、表現主義やダダイズムといった当時の最先端の芸術運動と深く結びつき、挑発的かつ革新的なパフォーマンスを通じて社会の慣習に挑戦し続けた。

ヴァイマル共和政期には、その急進的なダンススタイルと型破りな表現で観客を魅了し、時には衝撃を与えた。彼女のパフォーマンスは、単なる娯楽に留まらず、身体を通じた社会批評や人間の内面性の探求として評価されている。ナチス政権下でユダヤ人としての出自を理由にドイツの舞台から追放された後も、ロンドン、アメリカ、そしてヨーロッパ各地で活動を続け、キャバレー経営や映画出演など多岐にわたる分野でその才能を発揮した。晩年にはフェデリコ・フェリーニやライナー・ヴェルナー・ファスビンダーといった著名な監督の作品にも出演し、その芸術的遺産は後世のパフォーマーや研究者に多大な影響を与えている。

2. 生い立ちと背景

ヴァレスカ・ゲルトは、ベルリンでゲルトルート・ヴァレスカ・ザモッシュ(Gertrud Valesca Samoschゲルトルート・ヴァレスカ・ザモッシュドイツ語)として、ユダヤ系の家庭に生まれた。製造業者テオドール・ザモッシュとアウグスタ・ローゼンタールの長女であった。彼女は学業や事務仕事に全く興味を示さず、幼い頃から芸術への強い情熱を抱いていた。

2.1. 幼少期と教育

ゲルトは9歳でダンスのレッスンを始め、その才能の片鱗を見せ始めた。1915年には、演技をマリア・モイッシから、ダンスをリタ・サケットから学ぶなど、専門的な指導を受け、表現者としての基礎を築いた。彼女の華やかなファッションへの愛着も相まって、ダンスとパフォーマンスアートの道へと進むこととなる。

2.2. 初期キャリア

第一次世界大戦が勃発し、父親の経済状況が悪化したことで、ゲルトは他のブルジョワの娘たちよりもはるかに早く自立を余儀なくされた。第一次世界大戦が激化する中、彼女はベルリンのダンスグループに参加し、革新的な風刺ダンスを創作した。1916年初頭には初のソロダンス作品『オレンジ色のダンス』(Dance in Orange英語)を創作し、ダンス教師リタ・サケットのプログラムの一環としてベルリンのブリュートナーザールで初演した。その翌週には、ベルリンのノレンドルフプラッツにあるUFA映画館で、2本の映画の合間にパフォーマンスを行った。

ドイツ劇場やトリビューネでの活動を経て、ゲルトは表現主義演劇やダダイズムのミクストメディアアートナイトでのパフォーマンスに招かれた。オスカー・ココシュカの『ヨブ』(1918年)、エルンスト・トラーの『変容』(1919年)、フランク・ヴェーデキントの『フランツィスカ』での演技は、彼女の人気を不動のものとした。

3. 主要な芸術活動

ヴァレスカ・ゲルトの芸術活動は、ダンス、映画、キャバレーと多岐にわたり、それぞれの分野で革新的な足跡を残した。彼女は既存の芸術形式の限界を押し広げ、身体表現を通じて社会のタブーに挑戦し続けた。

3.1. ダンスとパフォーマンス・アート

1920年代のヴァイマル共和政期において、ゲルトは最も挑発的な作品の一つである『カナイユ』(Canaille売春婦フランス語)を初演した。この時期、彼女の革新的なパフォーマンスには、交通事故を踊る、ボクシングをする、あるいは死を表現するといった演目も含まれていた。彼女の芸術は革命的かつ急進的であり、常に観客を驚かせ、同時に魅了し続けた。1922年にベルリンで『カナイユ』を演じた際には、そのあまりの挑発性から観客が警察を呼ぶ事態にまで発展した。

この時期、彼女はキャバレー「シャール・ウント・ラウフ」(Schall und Rauch音と煙ドイツ語)でもパフォーマンスを行った。また、彼女自身のダンスツアーも開催し、『オレンジ色のダンス』、『ボクシング』、『サーカス』、『日本のグロテスク』、『死』、そして『カナイユ』といった演目を披露した。さらに、『ディ・ヴェルトビューネ』(Die Weltbühne世界の舞台ドイツ語)や『ベルリン日報』(Berliner Tageszeitungベルリナー・ターゲスツァイトゥングドイツ語)などの雑誌にも記事を寄稿した。

1926年以降、ゲルトは『トーンタンツェ』(Tontänzeサウンド・ダンスドイツ語)と称する新たなソロ作品を発表した。これは、動き、ジェスチャー、表情に加えて、声(ノイズや言葉)を取り入れるという革新的な表現手法であった。ゲルトのパフォーマンスは、時にグロテスクで、強烈で、嘲笑的で、哀れで、あるいは激怒したものであった。彼女のアナーキーな激しさと芸術的な大胆不敵さは、ダダイストたちにも高く評価された。ヴァレスカ・ゲルトは社会慣習の限界を分析し、その分析から得られた洞察を自身の身体で表現した。

3.2. 映画活動

1923年までに、ゲルトは活動の一部を映画演技に集中させ、アンドリュース・エンゲルマンやアーノルド・コルフらと共演した。彼女はゲオルク・ヴィルヘルム・パプスト監督の作品に多数出演し、1925年の『喜びなき街』、1929年の『失われたものたちの日記』、そして1931年の『三文オペラ』で重要な役柄を演じた。

彼女の出演作品は以下の通りである。

| 年 | タイトル | 監督 | 役柄 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 無声映画 | ||||

| 1918 | 『コロンバ』 (Colomba) | アルツェン・フォン・チェレーピ | ドイツ映画 | |

| 1924 | 『真夏の夜の夢』 (Ein Sommernachtstraum) | ハンス・ノイマン | パック | ドイツ映画 |

| 1925 | 『喜びなき街』 (Die freudlose Gasse) | ゲオルク・ヴィルヘルム・パプスト | グライファー夫人 | ドイツ映画、ノンクレジット |

| 1926 | 『ナナ』 (Nana) | ジャン・ルノワール | ゾエ(メイド) | ドイツ・フランス合作 |

| 1928 | 『アルラウネ』 (Alraune) | ヘンリク・ガレーン | 街の少女 | ドイツ映画 |

| 1929 | 『死』 (Der Tod) | カール・コッホ | ドイツ映画、実験映画 | |

| 1929 | 『失われたものたちの日記』 (Das Tagebuch einer Verlorenen) | ゲオルク・ヴィルヘルム・パプスト | 監督の妻 | ドイツ映画 |

| 1930 | 『人生かくも厳し』 (Takový je život) | カール・ユングハンス | ウェイトレス | ドイツ・チェコスロバキア合作 |

| 1930 | 『日曜日の人々』 (Menschen am Sonntag) | ロベルト・シオドマク、ロクス・グリーゼ、エドガー・G・ウルマー | 本人役 | ドイツ映画 |

| トーキー映画 | ||||

| 1931 | 『三文オペラ』 (Die Dreigroschenoper) | ゲオルク・ヴィルヘルム・パプスト | ピーチャム夫人 | ドイツ映画 |

| 1934 | 『ペットとポット』 (Pett and Pott) | アルベルト・カヴァルカンティ | メイド | イギリス映画、短編 |

| 1939 | 『リオ』 (Rio) | ジョン・ブラーム | スペシャリティ | イギリス映画、ノンクレジット |

| 1965 | 『魂のジュリエッタ』 (Giulietta degli spiriti) | フェデリコ・フェリーニ | ピジマ | イタリア・フランス・西ドイツ合作 |

| 1966 | 『善良な婦人』 (La Bonne dame) | ピエール・フィリップ | フランス映画 | |

| 1973 | 『エイト・アワーズ・ドント・メイク・ア・デイ』 (Acht Stunden sind kein Tag) | ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー | もう一人の祖母 | 西ドイツ、テレビシリーズの一話 |

| 1975 | 『青い水兵たちの誘惑』 (Die Betörung der blauen Matrosen) | ウルリケ・オッティンガー | 老いた鳥 | 西ドイツ映画 |

| 1976 | 『クー・ド・グラース』 (Coup de Grâce) | フォルカー・シュレンドルフ | プラスコヴィア叔母 | 西ドイツ・フランス合作、最終出演映画 |

| 1977 | 『ただ楽しみのために、ただ遊びのために - ヴァレスカ・ゲルトの万華鏡』 (Nur zum Spaß, nur zum Spiel - Kaleidoskop Valeska Gert) | フォルカー・シュレンドルフ | 西ドイツ、ドキュメンタリー |

3.3. キャバレー活動

ベルリンの「シャール・ウント・ラウフ」でのパフォーマンスに加え、ヴァレスカ・ゲルトは自身でキャバレーを運営し、その独自の芸術性を展開した。1941年末にはニューヨーク市で「ベガーズ・バー」(Beggar's Bar英語)を開店した。このキャバレー兼レストランは、不揃いの家具やランプで満たされた独特の雰囲気を持っていた。ここには後に著名な芸術家となるジュリアン・ベック、ジュディス・マリーナ、ジャクソン・ポロックらが従業員として働いていた。短期間ではあったが、劇作家のテネシー・ウィリアムズもバスボーイとして働いていたが、チップを共有することを拒否したため解雇された。ゲルトは彼の仕事ぶりを「ひどく雑だった」と評している。ベガーズ・バーは成功を収めたものの、公式な許可証の不足により、1945年2月に閉鎖せざるを得なかった。

ゲルトは1946年まで毎年夏をプロビンスタウンで過ごし、そこで新たなキャバレー「ヴァレスカス」(Valeska's英語)を開店した。プロビンスタウンではテネシー・ウィリアムズと再会し、ベガーズ・バーで70歳の小人マドモアゼル・パンパーニッケルを雇った話などを語った。マドモアゼル・パンパーニッケルはゲルトが舞台に立つたびに嫉妬したという。1946年夏に「ヴァレスカス」を経営していた際、窓からゴミを捨てたり、ダンスパートナーに賃金を支払わなかったりしたとしてプロビンスタウンの裁判所に召喚された。彼女はウィリアムズを証人として呼び出し、彼も喜んで証言した。ウィリアムズは、かつてゲルトに解雇されたにもかかわらず、友人たちに「ただ彼女が好きだっただけだ」と語ったという。

1947年にヨーロッパに戻った後、パリやチューリッヒに滞在し、1948年には半年間キャバレーカフェ「ヴァレスカと彼女の厨房スタッフ」(Valeska und ihr Küchenpersonalヴァレスカ・ウント・イール・キューヒェンペルソナルドイツ語)を経営した。その後、ベルリン封鎖下のベルリンに戻り、1949年から1950年にかけて旧オペラケラーでキャバレー「バイ・ヴァレスカ」(Bei Valeskaバイ・ヴァレスカドイツ語)を開店し、1950年にはキャバレー「魔女の厨房」(Hexenkücheヘクセンキュッヒェドイツ語)を開いた。この「魔女の厨房」は1956年4月まで毎年冬に営業した。同時期に、1951年夏にはズュルト島のカンペン村でキャバレー「ヤギ小屋」(Ziegenstallツィーゲンシュタールドイツ語)を開店した。この小規模ながらも有名なキャバレーは、彼女が亡くなるまで毎年夏に営業を続けた。

4. 亡命と国際的な活動

ヴァレスカ・ゲルトは、ナチス政権の台頭によりドイツを追われ、国際的な活動を余儀なくされた。彼女の亡命生活は、ロンドン、アメリカ、そしてヨーロッパ各地を転々としながらも、その芸術活動を止めることはなかった。

4.1. イギリスへの亡命

1933年、ゲルトはユダヤ系の出自を理由にドイツの舞台から追放された。ドイツからの亡命により、彼女はしばらくの間ロンドンに滞在し、劇場と映画の両方で活動を行った。ロンドンでは実験的な短編映画『ペットとポット』(Pett and Pott英語)に出演したが、この作品は長らく彼女の最後の映画となった。ロンドン滞在中、彼女はイギリスの作家ロビン・ヘイ・アンダーソンと結婚した。これは彼女にとって2度目の結婚であった。

4.2. アメリカへの亡命

1939年初頭、ゲルトはアメリカ合衆国に移住し、ユダヤ難民コミュニティの支援を受けた。同年、彼女はキャバレー活動を継続するため、17歳のゲオルク・クライスラーをリハーサルピアニストとして雇った。1940年夏には、プロビンスタウンで芸術家のヌードモデルとして仕事を見つけた。1941年末までに、彼女はニューヨーク市に「ベガーズ・バー」を開店した。このキャバレー兼レストランは、不揃いの家具やランプで満たされていた。ジュリアン・ベック、ジュディス・マリーナ、ジャクソン・ポロックらが彼女のもとで働いた。テネシー・ウィリアムズも短期間バスボーイとして働いたが、チップをプールすることを拒否したため解雇された。ゲルトは彼の仕事が「ひどく雑だった」とコメントしている。1945年2月、ベガーズ・バーは成功していたにもかかわらず、公式な許可証の不足により閉鎖を余儀なくされた。

ゲルトは1946年まで毎年夏をプロビンスタウンで過ごし、そこで新しいキャバレー「ヴァレスカス」を開店した。プロビンスタウンではテネシー・ウィリアムズと再会した。彼女はウィリアムズに、ベガーズ・バーで70歳の小人マドモアゼル・パンパーニッケルを雇った話をした。マドモアゼル・パンパーニッケルはゲルトが舞台に上がるたびに嫉妬したという。1946年夏、「ヴァレスカス」を経営中に、窓からゴミを捨てたり、ダンスパートナーに賃金を支払わなかったりしたとしてプロビンスタウンの裁判所に召喚された。彼女はウィリアムズを証人として呼び出し、ウィリアムズは彼女に解雇されたにもかかわらず、喜んで証言した。彼は信じられない友人たちに「ただ彼女が好きだっただけだ」と語った。

4.3. ヨーロッパへの帰還

1947年、彼女はヨーロッパに戻った。パリとチューリッヒに滞在した後、1948年には半年間キャバレーカフェ「ヴァレスカと彼女の厨房スタッフ」を経営した。その後、ベルリン封鎖下のベルリンに戻り、1949年から1950年にかけて旧オペラケラーにキャバレー「バイ・ヴァレスカ」を開店し、1950年にはキャバレー「魔女の厨房」を開いた。これは1956年4月まで毎年冬に活動した。同時期、1951年夏にはズュルト島のカンペン村にキャバレー「ヤギ小屋」を開店した。彼女は亡くなるまで毎年夏、この小規模ながらも有名なキャバレーを経営した。

5. 後期のキャリアと再評価

1960年代に入ると、ヴァレスカ・ゲルトは映画界に復帰し、新たな世代の観客や映画製作者から再評価されることとなる。1965年にはフェデリコ・フェリーニ監督の『魂のジュリエッタ』に出演し、その成功をきっかけに1970年代には若手ドイツ人監督たちに自身を売り込んだ。この時期、彼女はライナー・ヴェルナー・ファスビンダー監督のテレビシリーズ『エイト・アワーズ・ドント・メイク・ア・デイ』や、フォルカー・シュレンドルフ監督の1976年の映画『クー・ド・グラース』に出演した。シュレンドルフはまた、1977年に彼女に関するドキュメンタリー映画『ただ楽しみのために、ただ遊びのために - ヴァレスカ・ゲルトの万華鏡』も監督している。

6. 私生活

ヴァレスカ・ゲルトは、1923年にアリベルト・ヴェッシャーと出会い、1938年まで関係を続けた。その後、ロンドン亡命中にイギリスの作家ロビン・ヘイ・アンダーソンと2度目の結婚をしている。彼女の私生活は、その芸術活動と同様に、型にはまらない独立した精神を反映していた。

7. 死

1978年、ヴェルナー・ヘルツォーク監督は、F・W・ムルナウ監督の古典映画『ノスフェラトゥ』のリメイク版で不動産仲介人ノック役を演じるようヴァレスカ・ゲルトに依頼した。契約は3月1日に署名されたが、彼女は撮影開始のわずか2週間後に死去した。1978年3月18日、ドイツのカンペンに住む隣人や友人たちが、彼女が4日間姿を見せていないと通報した。警察の立ち会いのもとドアがこじ開けられると、彼女は死亡しているのが発見された。死亡日は3月16日と推定されている。享年86歳であった。

8. 評価と遺産

ヴァレスカ・ゲルトは、その生涯を通じて芸術の限界を押し広げ、後世の芸術家や文化に計り知れない影響を与えた。彼女の先駆的な精神と、社会の慣習に挑戦し続けた姿勢は、現代においても高く評価されている。

8.1. 受賞歴

ヴァレスカ・ゲルトは、その芸術的功績に対して生前および没後にいくつかの栄誉を受けている。

- 1970年:ドイツ映画への生涯の功績を称え、ドイツ映画賞の金フィルム帯(Filmband in Goldフィルムバンド・イン・ゴルトドイツ語)を受賞。

- 2004年:マインツのキャバレーの殿堂に星が刻まれ、その功績が称えられた。

8.2. 芸術的影響力

ゲルトの大胆で新しいダンススタイルは、同時代の人々によって早くから認識されていた。彼女のパフォーマンスは、単なる身体表現に留まらず、社会のタブーや人間の内面性を深く掘り下げたものであり、特にダダイズムといった前衛芸術運動に強い影響を与えた。

2010年には、ベルリン現代美術館ハンブルガー・バーンホフで開催された展覧会「ポーズ。動く断片」(Pause. Bewegte Fragmenteパウゼ・ベヴェーグテ・フラグメンテドイツ語)で、ヴァレスカ・ゲルトの芸術が紹介された。この展覧会では、アートパンクバンド「ディ・テートリッヒェ・ドリス」(Die Tödliche Doris死のドリスドイツ語)の創設者ヴォルフガング・ミュラーと美術史家アン・ペーンフイゼンがキュレーターを務め、ゲルトがパフォーマンスを行うビデオ『ベイビー』(Baby英語)が展示された。これは1969年にエルンスト・ミツカによって撮影されたものである。ミツカによるゲルトの『ベイビー』と『死』(Death英語)のパフォーマンスビデオは、ビデオアートコレクション「レコード・アゲイン!40年のビデオアート。パート2」(Record Again! 40 Jahre Videokunst.de part 2.レコード・アゲイン!フェアツィヒ・ヤーレ・ヴィデオクンスト・デー・パーテ・ツヴァイ英語)にも収録されている。

8.3. 学術的考察

ヴァレスカ・ゲルトの生涯と作品は、その革新性と多面性から、多くの学術研究の対象となっている。彼女に関するモノグラフや学術論文が多数発表されており、彼女の芸術史における位置づけが深く分析されている。

主な学術的考察には以下のようなものがある。

- ガブリエレ・ブランシュテッターによる『ダンス・レクチャー。アヴァンギャルドの身体像と空間図形』(1995年)

- ダイアン・S・ハウによる『個性と表現 - 新ドイツダンスの美学、1908年-1936年』(1996年)

- ラムゼイ・バートによる『異質な身体:初期モダンダンスにおけるモダニティ、「人種」、国家の表象』(1998年)

- クリスティアーネ・クールマンによる『動く身体 - 機械的装置。1920年代のダンスと写真のメディア的交錯』(2003年)

- イヴォンヌ・ハルトによる『政治的身体。ヴァイマル共和政における表現ダンス、抗議の振付、労働者文化運動』(2004年)

- アメリー・ソイカによる「多くのシューシューと音を立てる小さなロケット:ヴァレスカ・ゲルト」(2004年)

- アレクサンドラ・コルブによる「これほど素晴らしいものはこれまでなかった!!! ヴァレスカ・ゲルトのヴァイマル文化におけるパフォーマンス」(2007年)

- ケイト・エルスウィットによる「再び?ヴァレスカ・ゲルトの亡命」(2012年)

- クリステン・ヒレンスキーによる「『私が死んでも生きていたい』:ヴァレスカ・ゲルトの自伝的遺産」(2013年)

- クリステン・ヒレンスキーによる「『私の人生の万華鏡』:ヴァレスカ・ゲルトの自己のパフォーマンス」(2009年)

これらの研究は、ヴァレスカ・ゲルトが単なるダンサーや女優に留まらず、20世紀の芸術と社会において極めて重要な役割を果たしたことを明らかにしている。