1. 初期生い立ちと家族背景

アルベルト・ゲーリングの出自や幼少期を取り巻く環境は、彼の後の人生、特にナチズムに対する姿勢に影響を与えました。

1.1. 出生と家族構成

アルベルト・ゲーリングは1895年3月9日にベルリン郊外のフリーデナウで生まれました。彼は、元ドイツ領南西アフリカの国家弁務官であり、ハイチのドイツ総領事を務めたハインリヒ・エルンスト・ゲーリングと、バイエルン州の農家出身である妻フランツィスカ・「ファニー」・ティーフェンブルンクの間の五番目の子供でした。

ゲーリング家は、スイスやドイツのエーベルレ/エーベルリン地域に住む多くの親族とつながりがありました。その中には、航空の先駆者であるフェルディナント・フォン・ツェッペリン伯爵を含むドイツの伯爵家、ドイツの国民的芸術史家で後にナチスに受け入れられる「歴史を動かすドイツの英雄」という概念の提唱者であるヘルマン・グリム、スイスの芸術・文化・政治・社会思想史家ヤーコプ・ブルクハルト、スイスの外交官で歴史家、赤十字国際委員会委員長を務めたカール・J・ブルクハルト、ドイツの製薬大手メルクの所有者であるメルク家、そしてドイツのカトリック作家で詩人のゲルトルート・フォン・ル・フォールなどがいました。

ゲーリング一家は、ユダヤ系の貴族出身の代父であるヘルマン・エーペンシュタイン・リッター・フォン・マウテルンブルクと共に、彼のフェルデンシュタイン城とマウテルンドルフ城で暮らしていました。エーペンシュタインは著名な医師であり、ハインリヒ・ゲーリングが家を空けることが多かったため、子供たちにとって代理の父親のような存在でした。アルベルトには、兄のヘルマンとカール・エルンスト、そして父の最初の結婚による異母姉のオルガ・テレーゼ・ゾフィーとパウラ・エリザベス・ローザがいました。

1.2. 大叔父エーペンシュタインとの関係

アルベルトの誕生の約1年前から、エーペンシュタインはフランツィスカ・ゲーリングと愛人関係にありました。エーペンシュタインとアルベルト・ゲーリングの身体的な強い類似性から、多くの人々が彼らを実の親子だと信じるようになりました。もしこれが事実であれば、アルベルト・ゲーリングは4分の1ユダヤ系であるということになります。ニュルンベルク法の基準で言えば、エーペンシュタインは「半ユダヤ人」に該当しました。しかし、フランツィスカ・ゲーリングは1893年3月から1894年半ばまで夫に同行してハイチのポルトープランスに滞在しており、この説は極めて可能性が低いとされています。

1.3. 第一次世界大戦での従軍

第一次世界大戦中、アルベルトは帝国ドイツ陸軍の信号兵として前線で従軍しました。

2. ナチズムへの反対と人道的活動

アルベルト・ゲーリングは、ナチズムとその残虐性を深く嫌悪し、その影響下でユダヤ人や迫害された人々を救うために、自身の立場や兄の権威を利用した人道的な活動を行いました。

2.1. ナチズムへの個人的見解

アルベルトは、兄ヘルマンが主要メンバーであったナチ党が1933年に政権を掌握するまで、映画製作者として「特筆すべきことのない人生」を送るかに見えました。しかし、彼はナチズムとその残虐性を深く軽蔑し、反ユダヤ主義政策やその暴力性に対して批判的な立場を取りました。

2.2. ユダヤ人や反体制派の救済活動

ゲーリングのナチ党のイデオロギーと体制への抵抗を示す逸話は数多く存在します。例えば、ある時、街路を清掃させられていたユダヤ人女性たちのグループにアルベルトが加わったと伝えられています。これを見たSSの将校が彼の身分証を確認したところ、それがヘルマン・ゲーリングの弟であることを知り、ヘルマン・ゲーリングの弟を公衆の面前で屈辱を与えることの責任を問われることを恐れて、そのグループの清掃活動を中止させました。

アルベルト・ゲーリングは、ナチスに逮捕されたユダヤ人の元上司オスカー・ピルツァーを解放するために自身の影響力を行使しました。ゲーリングはその後、ピルツァーとその家族がドイツから脱出するのを助けました。彼は他にも数多くのドイツの反体制派の人々に対しても同様の支援を行ったと報告されています。

2.3. シュコダ・ワークスでの活動とチェコ抵抗運動支援

チェコスロバキアの保護領であったボヘミア・モラヴィア保護領に位置するシュコダ・ワークスで輸出部長に任命されてから、ゲーリングは反ナチ活動をさらに活発化させました。彼は小規模なサボタージュ行為を奨励し、チェコ抵抗運動と接触を持っていました。彼は何度も兄の署名を偽造して通行許可証を作成し、反体制派の人々が逃れる手助けをしました。

ゲーリングはまた、ナチス強制収容所に労働者を要求する名目でトラックを送り込みました。これらのトラックは人里離れた場所で停車し、乗っていた人々はそこで脱走することを許されました。

2.4. 兄ヘルマンの権威の利用

アルベルトは、自身の活動が発覚して逮捕された際には、兄ヘルマン・ゲーリングの権威を利用して釈放されました。日本の資料によると、彼はアドルフ・ヒトラー批判の言動からたびたびゲシュタポに逮捕されたものの、その都度兄ヘルマンが彼を救い出しています。ヘルマンの娘であるエッダ・ゲーリングは2010年に「彼は困っている人々を財政的に、そして個人的な影響力で助けることができたが、より高位の権威や役人を巻き込む必要があった際には、父の支援が必要であり、彼はそれを得ていた」と語っています。

3. 戦後の生活と社会的評価

第二次世界大戦後、アルベルト・ゲーリングは兄の悪名高い姓のために社会的な困難に直面し、その人道的功績が公に認められることなく生涯を終えました。

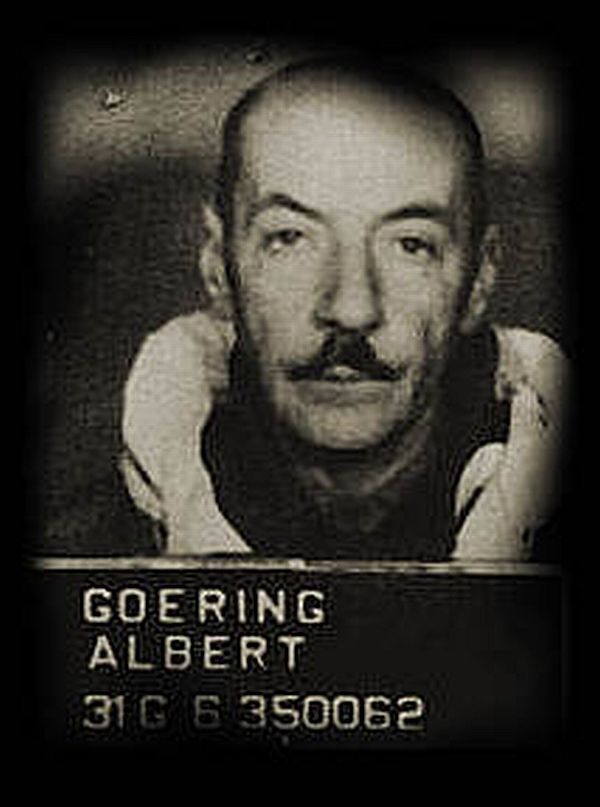

3.1. 戦後の逮捕と裁判

戦後、アルベルト・ゲーリングはニュルンベルク裁判中に尋問を受けました。しかし、彼が助けた多くの人々が彼の弁護のために証言したため、彼は釈放されました。その後すぐにチェコスロバキア当局に逮捕されましたが、彼の活動の全容が明らかになると、再び釈放されました。

日本の資料によれば、彼はヘルマン・ゲーリングの親族という理由だけでアメリカ軍によって逮捕されました。彼は一貫して反ナチ運動家であったことを主張しましたが、米軍は聞き入れませんでした。アメリカ側はニュルンベルク裁判で兄ヘルマンを追及できる情報を探しており、アルベルトも兄に批判的な証言をすれば自分の立場が有利になることは理解していましたが、彼はそうしませんでした。政治的な見解は異なっていたものの、何度もゲシュタポから自分を守り、仕事の世話をしてくれた兄に感謝していたと伝えられています。

3.2. 社会的排斥と経済的困難

釈放後、ゲーリングはドイツに戻りましたが、彼の姓のために社会から疎外されました。彼は時折、作家や翻訳家として仕事を見つけ、子供時代の豪華な暮らしとはかけ離れた質素なアパートで暮らしました。彼の不貞を知ったチェコ人の妻ミラは彼と離婚し、娘のエリザベスと共にペルーのリマへ移住しました。

3.3. 死去

晩年、ゲーリングは政府からの年金で生活していました。彼は、もし結婚すれば、自身の死後、年金が妻に引き継がれることを知っていました。感謝の気持ちを示すため、彼は1966年に家政婦と結婚し、彼女が年金を受け取れるようにしました。その1週間後の1966年12月20日、アルベルト・ゲーリングは、戦時中の反ナチ活動が公に認められることなく死去しました。彼はバイエルン州のミュンヘンで晩年を過ごしましたが、隣接するバーデン=ヴュルテンベルク州のノイエンビュルクにある病院で亡くなりました。

4. 兄ヘルマン・ゲーリングとの関係性

アルベルトと兄ヘルマン・ゲーリングの間には、政治的見解の相違から生じる複雑な関係性がありました。

ヘルマンはニュルンベルクで弟アルベルトについて次のように語っています。「アルベルトはいつも私より10歳年上に見えた。たぶん物事を深刻に考えすぎるからだろう。私たち兄弟は本当の意味でよい関係になったことはない。党に対するアルベルトの態度が原因で私たちは12年間まったく口を利かなかった。お互い腹を立てていたわけではないが、そういう状況のせいで疎遠になってしまったのだ」と述べました。

また、ヘルマンは「弟と私はいつも正反対だった。弟は政治にも軍事にも関心がなかったが、私はそれに関心が強かった。弟は物静かで孤独を好んだが、私は仲間付き合いや大勢の集まりが好きだ。弟は憂鬱そうで悲観的だが、私は楽観的だ。だがアルベルトは悪いやつではない」とも語り、政治的・性格的な相違がありながらも、弟に対する一定の評価を保っていたことがうかがえます。日本の資料によれば、ヘルマンはアルベルトに職を世話することもあったとされています。

5. 遺産と大衆文化における顕彰

アルベルト・ゲーリングの人道的功績は、長らく公に知られることがありませんでしたが、20世紀末から21世紀初頭にかけて、書籍やドキュメンタリーを通じて再評価されるようになりました。

5.1. 人道的功績への評価

アルベルト・ゲーリングの物語は、彼の死後30年が経過しても、一般にはほとんど知られていませんでした。兄ヘルマン・ゲーリングが多くの出版物の主題となったのに対し、アルベルトはほとんど注目されませんでした。唯一の例外は、1960年代初頭に作家エルンスト・ノイバッハがドイツの週刊誌『aktuellアクチュエルドイツ語』に寄稿した短い記事で、これはゲーリングが生きていた頃に書かれたものでした。しかし、20世紀末から21世紀初頭にかけて、アルベルト・ゲーリングとその活動はいくつかの書籍やドキュメンタリーの主題となり、それに伴い新たな出版物も増えました。

2009年に出版されたウィリアム・ヘイスティングス・バークの著書『Thirty Fourサーティ・フォー英語』の書評では、ヤド・ヴァシェム記念館でアルベルト・ゲーリングを顕彰するよう求める声が上がりました。しかし、ヤド・ヴァシェムはその後、ゲーリングを「諸国民の中の正義の人」として認定しないと発表しました。その理由として、「アルベルト・ゲーリングがユダヤ人に対して肯定的な態度を持ち、一部の人々を助けたという兆候はあるものの、彼が追放や死の危険からユダヤ人を救うために並外れた危険を冒したことを示す十分な証拠、すなわち一次資料がない」と述べました。

5.2. メディアによる紹介

ゲーリングはいくつかの映画ドキュメンタリーの主題となりました。最初で最も広範なものは、1998年にイギリスで制作・放送された3BM TVの『The Real Albert Goeringザ・リアル・アルベルト・ゲーリング英語』でした。このドキュメンタリーはヒストリーチャンネルによって海外配給され、2000年代初頭には特にアメリカ合衆国など他の国々でも放映されました。

約10年後、ウィリアム・ヘイスティングス・バークは自身の著書に基づいたドキュメンタリーを制作しました。2014年には、ヴェロニク・ロルム監督の『Le Dossier Albert Göringル・ドシエ・アルベール・ゲーリングフランス語』がフランスのテレビで放送されました。

2016年1月には、ドイツのテレビ局ダス・エルステが、アルベルト・ゲーリング役をバーナビー・メッチュラート、兄ヘルマン役をフランシス・フルトン=スミスが演じたドキュドラマ『Der gute Göringデア・グーテ・ゲーリングドイツ語』(「善良なゲーリング」)を放送しました。また、2016年1月にはBBCラジオ4のドキュメンタリー『The Good Göringザ・グッド・ゲーリング英語』も放送され、イギリスのジャーナリストで放送作家のギャビン・エスラーがアルベルト・ゲーリングの生涯を調査しました。2018年には、エマニュエル・アマラが『Toute L'Histoireトゥート・リストーリーフランス語』のために『La liste Goringラ・リスト・ゲーリングフランス語』(「ゲーリングのリスト」)を監督しました。

6. 関連人物

- ハインツ・ハイドリヒ: ラインハルト・ハイドリヒの弟で、多くのユダヤ人がナチスから逃れるのを助けました。

- ナチズムに抵抗したドイツ人の一覧