1. 概要

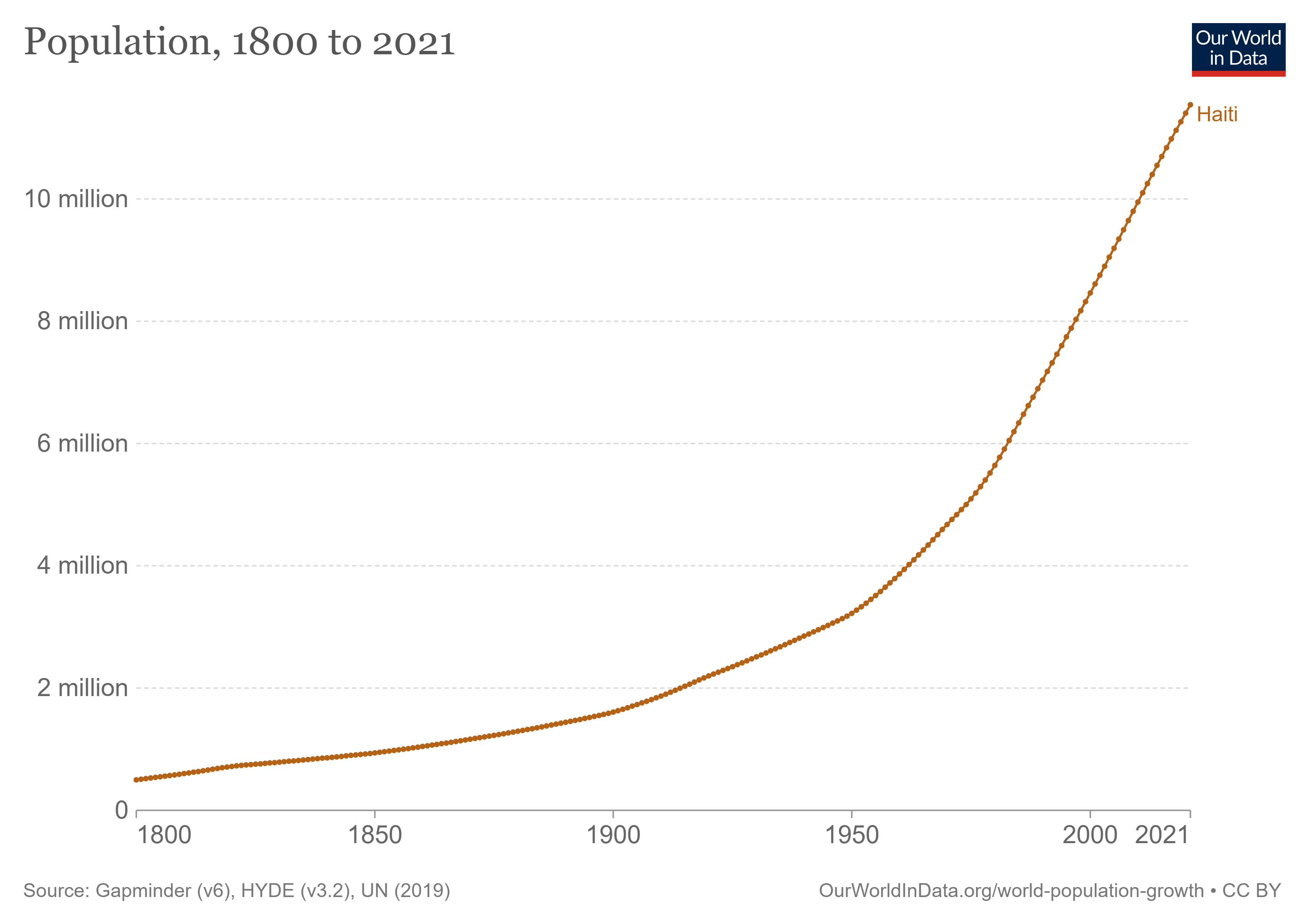

ハイチは、カリブ海の大アンティル諸島に位置するイスパニョーラ島の西側3分の1を占める共和国である。東はドミニカ共和国と国境を接し、キューバ、ジャマイカの東、バハマ、タークス・カイコス諸島の南に位置する。国土面積は2.77 万 km2、推定人口は約1,140万人(2024年時点)で、カリブ海諸国の中で最も人口が多い。首都はポルトープランスである。

ハイチは、奴隷制に対する反乱を通じて1804年にフランスから独立を達成した世界初の黒人共和国であり、ラテンアメリカ・カリブ海地域で最初の独立国でもある。しかし、独立以来、政情不安、経済的困難、自然災害、そして外国からの干渉が繰り返され、国民は深刻な貧困と人権侵害に苦しんできた。特にフランソワ・デュヴァリエとジャン=クロード・デュヴァリエ父子による独裁政権下(1957年-1986年)では、恐怖政治と人権抑圧が横行し、ハイチ社会の民主主義と人権状況に壊滅的な影響を与えた。

21世紀に入っても、クーデター、2010年の大地震とそれに続くコレラの流行、ジョブネル・モイーズ大統領暗殺事件(2021年)、そして現在進行中のギャングによる国土の広範囲な支配と政府機能の麻痺など、深刻な国家的危機が続いている。これらの危機は、特に貧困層や社会的弱者の生活を直撃し、基本的な人権の確保すら困難な状況を生み出している。

ハイチは国際連合、米州機構、カリブ共同体(CARICOM)、フランコフォニー国際機関の加盟国である。国際社会からの支援に大きく依存しているが、その効果は限定的であり、持続可能な開発と社会的公正の実現、民主主義の定着、そして国民の人権擁護が喫緊の課題となっている。本文書は、中道左派的・社会自由主義的な視点から、特に社会的公正、人権、民主主義の発展、マイノリティや社会的弱者の状況に焦点を当てて、ハイチの歴史、社会、文化、そして直面する課題を記述する。

2. 国名

ハイチという国名は、イスパニョーラ島の先住民族であるタイノ人の言葉に由来する。独立に際して、それまでのフランス植民地時代の名称「サン=ドマング」(Saint-Domingueサン=ドマングフランス語)から改められた。現地での呼称は、ハイチ・クレオール語ではAyitiアイティハイチ語、フランス語ではHaïtiアイティフランス語である。英語ではHaitiヘイティ英語と発音される。

正式名称は、ハイチ・クレオール語でRepiblik d Ayitiレピブリック・ダイティハイチ語、フランス語でRépublique d'Haïtiレピュブリック・ダイティフランス語、英語でRepublic of Haitiリパブリック・オブ・ヘイティ英語である。日本語の表記は「ハイチ共和国」であり、通称は「ハイチ」である。

2.1. 語源

「ハイチ」という名称は、イスパニョーラ島にヨーロッパ人が到来する以前に居住していた先住民族タイノ人のアラワク語族の言葉「アイティ」(Ayitiアイティハイチ語)に由来する。これは「山が多い土地」または「高地の土地」を意味し、イスパニョーラ島全体の、特に山岳地帯の多い地形的特徴を表している。

独立運動の指導者ジャン=ジャック・デサリーヌは、1804年の独立宣言時に、この先住民の言葉を復活させ、新しい国名として採用した。これは、ヨーロッパの植民地支配からの脱却と、島の本来の住民であった先住民への敬意を示す意図があったとされる。

フランス語では、国名の「Haïti」の「ï」にはトレマ(分音記号)が付される。これは、母音「a」と「i」を分けて発音することを示す(例:naïve)。一方、語頭の「H」は発音されない。フランス語では、ハイチはその自然の美しさと、フランス王国にもたらした莫大な富から、「アンティル諸島の真珠」(La Perle des Antillesラ・ペルル・デ・アンティーユフランス語)という愛称でも呼ばれていた。

ハイチ・クレオール語では、国名はAyitiアイティハイチ語と綴られ、Hを用いずに発音される。この他にも、ハイチのコミュニティ内では、アフリカのフォン語に由来するとされるAyiti-Tomèアイティ・トメ (今日からこの土地は我々の土地だ)フォン語から派生した「アイティ・トマ」、愛情を込めた「アイティ・シェリ」(Ayiti Cheriアイティ・シェリ (愛しのハイチ)ハイチ語)、デサリーヌへの敬意を示す「テ・デサリン」(Tè Desalinテ・デサリン (デサリーヌの土地)ハイチ語)、あるいは単に「ラカイ」(Lakayラカイ (我が家、故郷)ハイチ語)といったニックネームで呼ばれることもある。

英語での発音は多様で、「HIGH-ti」「high-EE-ti」「haa-EE-ti」などがあるが、「HAY-ti」(ヘイティ)が最も広く定着している。かつて英語の文献では「Hayti」という綴りも一般的であったが、20世紀半ば以降は「Haiti」が標準的となった。

3. 歴史

ハイチの歴史は、先コロンブス期から始まり、ヨーロッパ列強による植民地支配、世界初の黒人共和国としての独立、そしてその後の度重なる政治的混乱、経済的困難、自然災害、そして現在進行形の国家的危機へと続く、苦難と抵抗の道のりである。本節では、特に政治的変動、社会経済的影響、人権状況、民主化の進展に着目し、ハイチの歴史を概観する。

3.1. 先コロンブス期

ヨーロッパ人が到来する以前、イスパニョーラ島(ハイチがその西側3分の1を占める)には、紀元前約6000年から南アメリカ大陸の北部または中部から渡ってきたアメリカ大陸の先住民が居住していたと考えられている。これらの古期の人々は主に狩猟採集民であった。紀元前1千年紀には、タイノ人の祖先にあたるアラワク語を話す人々がカリブ海地域に移住を開始した。古期の人々とは異なり、彼らは土器製作や集約的な農業を実践していた。イスパニョーラ島におけるタイノ人の祖先の最も古い痕跡は、紀元後600年頃に遡るオスティオノイド文化である。

タイノ社会における最大の政治組織単位は、ヨーロッパ人が理解するところの「カシケ」(caciqueカシケスペイン語)または首長によって率いられていた。ヨーロッパ人との接触時、イスパニョーラ島は5つの「カシカド」(cacicazgoカシカazgoスペイン語、首長国)に分かれていた。北東部のマグア、北西部のマリエン、南西部のハラグア、シバオ中央部のマグアナ、そして南東部のイグエイである。

タイノ人の文化的遺物には、国内数カ所の洞窟壁画が含まれる。これらはハイチの国家的象徴であり、観光名所となっている。南西部のフランス植民都市として始まった現在のレオガンは、かつてのハラグア首長国の首都のそばに位置している。

3.2. 植民地時代

スペイン及びフランスによる植民地支配は、イスパニョーラ島の先住民社会及び後のハイチ社会に深刻かつ永続的な影響を与えた。プランテーション経済の発展は、アフリカからの強制的な奴隷労働に依存し、過酷な奴隷制とそれに伴う深刻な人権侵害を引き起こした。

3.2.1. スペイン統治時代 (1492年-1625年)

1492年12月6日、航海者クリストファー・コロンブスは、彼が「モール・サン=ニコラ」と名付けた地域に上陸し、この島をカスティーリャ王国領と宣言した。その19日後、彼の船サンタ・マリア号が現在のカパイシャン付近で座礁した。コロンブスは島に39人の部下を残し、彼らは1492年12月25日にラ・ナビダッドの入植地を設立した。当初良好だった先住民との関係は悪化し、入植者たちは後にタイノ人によって殺害された。

船員たちはユーラシア大陸固有の感染症を持ち込み、これが流行して多数の先住民が死亡した。アメリカ大陸で最初に記録された天然痘の流行は、1507年にイスパニョーラ島で発生した。先住民の数は、スペイン人が先住民を金鉱山やプランテーションで強制的に労働させた「エンコミエンда制」(encomiendaエンコミエンダスペイン語)の過酷さによってさらに減少した。

スペインは、先住民の虐待を禁じ、カトリックへの改宗を奨励し、エンコミエンダ制に法的枠組みを与えるブルゴス法(1512年-1513年)を制定した。先住民は特定のプランテーションや産業で働くためにこれらの場所に連れてこられた。

スペインが植民地化の努力を中央・南アメリカ本土のより豊かな富に再び集中させるにつれて、イスパニョーラ島は主に交易と補給の拠点へと縮小された。その結果、フランス(トルトゥーガ島を拠点とする)やイギリスなど、スペインに敵対的なヨーロッパ諸国に奨励され、カリブ海での海賊行為が広まった。スペインは島の西側3分の1をほぼ放棄し、植民地化の努力を東側3分の2に集中させた。島の西部は、フランスのバッカニア(海賊)たちによって徐々に植民地化された。その中には、タバコの栽培に成功し、マルティニークやグアドループから多くのフランス植民家族を募集したベルトラン・ドジェロンもいた。1697年、フランスとスペインはライスワイク条約によって島における敵対関係を解決し、イスパニョーラ島を両国間で分割した。

3.2.2. フランス統治時代 (1625年-1804年)

フランスはイスパニョーラ島の西側3分の1を獲得し、その後、スペインの植民地サント・ドミンゴ(サントドミンゴ総督領)のフランス語相当であるサン=ドマング(Saint-Domingueサン=ドマングフランス語)と名付けた。フランス人入植者たちは、アフリカから大量に輸入された奴隷を使って砂糖とコーヒーのプランテーションを作り上げ、サン=ドマングはフランスにとって最も豊かな植民地に成長した。フランスの対外貿易の40%を生み出し、イギリスの全植民地を合わせた富の2倍を生み出したとも言われる。

フランス人入植者は、奴隷の数に比べて10分の1近く少なかった。1788年の国勢調査によると、ハイチの人口は約25,000人のヨーロッパ人、22,000人の自由有色人種、そして700,000人のアフリカ人奴隷で構成されていた。対照的に、1763年までに、はるかに広大な領土であったフランス領カナダの白人人口はわずか65,000人であった。島の北部では、奴隷たちはアフリカの文化、宗教、言語との多くのつながりを維持することができ、これらのつながりは新たに輸入されたアフリカ人によって絶えず更新されていた。一部の西アフリカ人奴隷は、ヴードゥー教の伝統的信仰をカトリックと密かに習合させることで維持していた。

フランスは、ジャン=バティスト・コルベールが準備し、ルイ14世が批准した「コード・ノワール」(黒人法典)を制定し、奴隷の待遇と許容される自由に関する規則を定めた。サン=ドマングは、最も残酷で効率的な奴隷植民地の一つとして描写されてきた。18世紀末には、ヨーロッパの熱帯産物の3分の2を供給していたが、新たに輸入されたアフリカ人の3分の1は数年以内に死亡した。多くの奴隷が天然痘や腸チフスなどの病気で死亡した。出生率は低く、一部の女性は奴隷制の絆の中で子供を産むよりも胎児を中絶したという証拠もある。プランテーションのために森林が伐採され、フランスのプランテーション所有者のために最大の利益を引き出すために土地が酷使されたため、植民地の環境も悪化した。

フランス領ルイジアナ植民地と同様に、フランス植民地政府は、ヨーロッパ人男性入植者とアフリカ人女性奴隷(および後には混血女性)の混血の子孫である自由有色人種(gens de couleurジャン・ド・クルールフランス語)にいくつかの権利を認めていた。時が経つにつれて、多くが奴隷制から解放され、彼らは別の社会階級を確立した。白人のフランス人クレオール人の父親は、しばしば混血の息子を教育のためにフランスに送った。一部の有色人種の男性は軍隊に入隊を認められた。より多くの自由有色人種が島の南部、ポルトープランス近郊に住み、多くが自分たちのコミュニティ内で結婚した。彼らはしばしば職人や商人として働き、自分たちの奴隷を含むいくらかの財産を所有し始めた。自由有色人種は、彼らの権利を拡大するよう植民地政府に請願した。

奴隷生活の残虐さから、多くの奴隷が山岳地帯に逃亡し、そこで独自の自治共同体を設立し、「マルーン」(maroonマルーン英語、逃亡奴隷)として知られるようになった。マルーンの指導者の一人、フランソワ・マッカンダルは1750年代に反乱を率いたが、後にフランス人に捕らえられ処刑された。

3.3. ハイチ革命 (1791年-1804年)

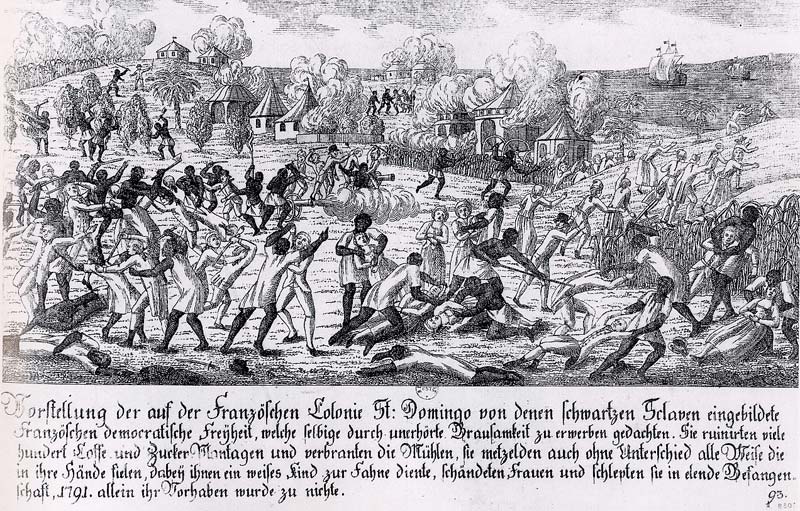

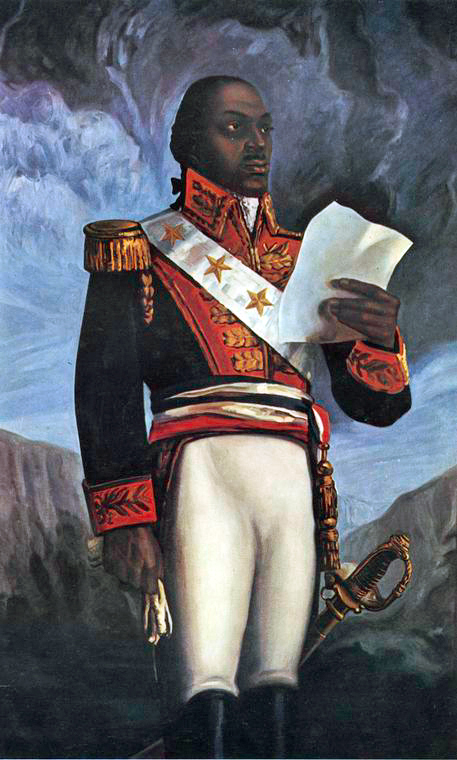

1789年のフランス革命と人権宣言の原則に触発され、フランス人入植者と自由有色人種は、より大きな政治的自由とより多くの市民権を求めた。これら二つの集団間の緊張は紛争へと発展し、1790年にはヴァンサン・オジェによって自由有色人種の民兵組織が設立されたが、彼は捕らえられ、拷問の末に処刑された。機会を捉え、1791年8月、ヴードゥー教の司祭(ウンガン)であるデュティ・ブークマンに触発され、サント・ドミンゴのスペイン人に支援されたトゥーサン・ルーヴェルチュールの指導の下、ハイチ北部で最初の奴隷軍が結成された。まもなく、植民地全体で本格的な奴隷反乱が勃発した。

1792年、フランス政府は支配を再確立するために3人の委員と軍隊を派遣した。有色人種(gens de couleurジャン・ド・クルールフランス語)と奴隷との同盟を築くため、委員のレジェ=フェリシテ・ソンテナとエティエンヌ・ポルヴェレルは植民地における奴隷制を廃止した。その6ヶ月後、マクシミリアン・ロベスピエールとジャコバン派が率いる国民公会は奴隷制廃止を承認し、全てのフランス植民地に拡大した。

アメリカ合衆国は、それ自体が新しい共和国であったが、誰が大統領であるかによって、トゥーサン・ルーヴェルチュールと新興国ハイチを支持するか否かの間で揺れ動いた。奴隷所有者であり孤立主義者であったワシントンはアメリカ合衆国を中立に保ったが、アメリカの民間人は時折、反乱を鎮圧しようとするフランスのプランテーション所有者に援助を提供した。奴隷制度の断固たる反対者であったジョン・アダムズは、1798年から外交承認、財政支援、軍需品、軍艦(USSコンスティテューションを含む)を提供することで奴隷反乱を全面的に支持した。この支援は、別の奴隷所有者大統領であるジェファーソンが就任し、アメリカ海軍を撤退させた1801年に終了した。

奴隷制が廃止されると、トゥーサン・ルーヴェルチュールはフランスへの忠誠を誓い、状況を利用してサン=ドマングに侵攻したイギリス軍とスペイン軍を撃退した。スペインはその後、1795年のバーゼルの和約の条件に基づき、島の一部をフランスに割譲せざるを得なくなり、島は一つの政府の下に統一された。しかし、東部ではフランス支配に対する反乱が勃発し、西部ではルーヴェルチュールの軍隊とアンドレ・リゴー率いる自由有色人種との間でナイフ戦争(1799年-1800年)が起こった。この戦争におけるアメリカ合衆国の黒人支援は、ムラートに対する彼らの勝利に貢献した。25,000人以上の白人と自由黒人が難民として島を離れた。

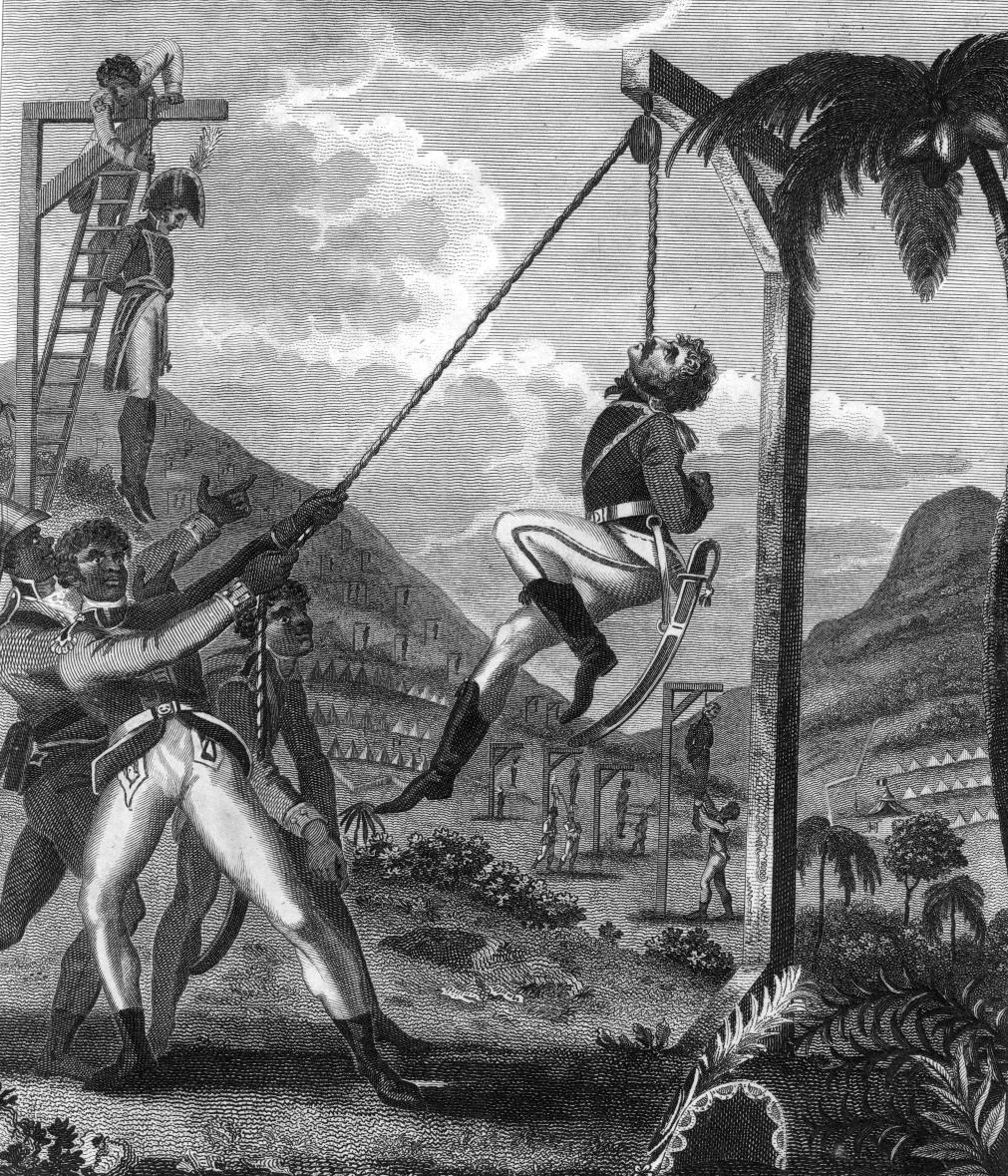

ルーヴェルチュールが分離主義的な憲法を作成し、終身総督を宣言した後、ナポレオン・ボナパルトは1802年、義弟シャルル・ルクレール指揮下の20,000人の兵士と多数の水兵からなる遠征隊を派遣し、フランスの支配を再確立しようとした。フランス軍はいくつかの勝利を収めたが、数ヶ月以内に軍のほとんどが黄熱病で死亡した。最終的に、植民地奪還の試みで50,000人以上のフランス兵が死亡し、その中には18人の将軍も含まれていた。フランス軍はルーヴェルチュールを捕らえ、裁判のためにフランスへ移送することに成功した。彼はジュ-要塞に投獄され、1803年に衰弱と恐らく結核により死亡した。

奴隷たちは、自由有色人種や同盟者と共に、ジャン=ジャック・デサリーヌ、アレクサンドル・ペション、アンリ・クリストフといった将軍たちに率いられて独立のための戦いを続けた。反乱軍は最終的に1803年11月18日のヴェルティエールの戦いでフランス軍を決定的に破り、奴隷反乱を通じて独立を成功させた史上初の国家を樹立した。デサリーヌの総指揮の下、ハイチ軍は会戦を避け、代わりにナポレオン軍に対して成功裏にゲリラ戦を展開し、黄熱病などの病気と協力してフランス兵の数を減らした。その年の後半、フランスは残りの7,000人の軍隊を島から撤退させ、ナポレオンは北アメリカ帝国再建の構想を放棄し、ルイジアナ買収によってルイジアナをアメリカ合衆国に売却した。

革命全体を通じて、推定20,000人のフランス兵が黄熱病で死亡し、さらに37,000人が戦闘で死亡した。これは、アルジェリア、メキシコ、インドシナ、チュニジア、西アフリカにおける19世紀の様々な植民地戦役で戦死したフランス兵の総数(約10,000人)を上回る。イギリス軍は45,000人の死者を出した。加えて、350,000人の元奴隷のハイチ人が死亡した。その過程で、デサリーヌはナポレオン・フランスに対する闘争において、間違いなく最も成功した軍事司令官となった。

3.4. 独立初期 (1804年-1915年)

ハイチは独立後、初代皇帝ジャン=ジャック・デサリーヌによる第一次ハイチ帝国の樹立から始まり、国家分裂と再統一、旧宗主国フランスへの巨額賠償金問題による国家財政と国民生活への重圧、周辺国との関係、そして繰り返される政治的混乱と社会不安という困難な道を歩んだ。

3.4.1. 第一次ハイチ帝国 (1804年-1806年)

サン=ドマングの独立は、1804年1月1日、ゴナイーヴにおいてジャン=ジャック・デサリーヌによって先住民の名称「ハイチ」の下に宣言され、彼は軍隊によって終身皇帝ジャック1世として宣言された。デサリーヌは当初、白人プランテーション所有者やその他の人々に保護を申し出た。しかし、権力を握ると、彼は残りのほとんどすべての白人の虐殺を命じた。1804年1月から4月にかけて、3,000人から5,000人の白人が殺害され、その中には黒人住民に友好的で同情的だった人々も含まれていた。例外として、フランス軍から脱走しハイチ反乱軍と共に戦った一部のポーランド兵、北西部地域に招かれた少数のドイツ人入植者、そして医師や専門家のグループの3つのカテゴリーの白人のみが選ばれて助命された。伝えられるところによると、ハイチ軍の将校とコネクションのある人々や、非白人男性と結婚することに同意した女性も助命された。

奴隷反乱が奴隷州に与える潜在的な影響を恐れたアメリカ合衆国大統領トーマス・ジェファーソンは、新共和国の承認を拒否した。アメリカ議会で強力な投票ブロックであった南部政治家たちは、1861年にアメリカ連合国を結成するために脱退するまで、数十年にわたりアメリカ合衆国の承認を妨げた。

革命は移民の波を引き起こした。1809年、白人プランテーション所有者と有色人種の両方を含む9,000人のサン=ドマングからの難民が、キューバでの最初の避難所からスペイン当局によって追放された後、ニューオーリンズに集団で定住し、市の人口を倍増させた。加えて、新たに到着した奴隷は市のアフリカ人人口を増加させた。

ハイチではプランテーション制度が賃金制ではあるものの再確立された。しかし、多くのハイチ人は疎外され、新国家の政治においてこれが強引に施行されたやり方に憤慨した。反乱運動は分裂し、デサリーヌは1806年10月17日にライバルによって暗殺された。

3.4.2. 国家分裂とイスパニョーラ島統一 (1806年-1844年)

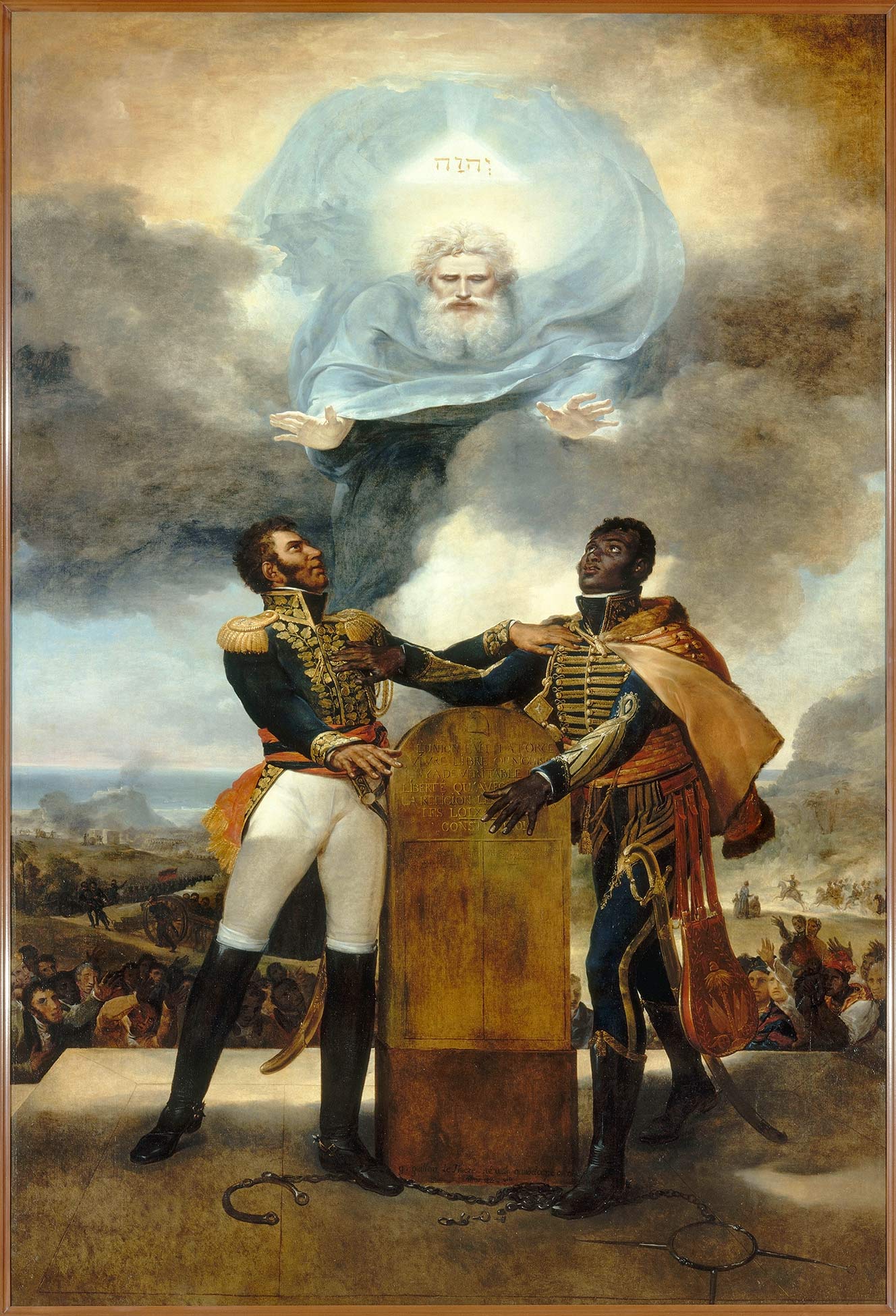

デサリーヌの死後、ハイチは二つに分裂した。北部はアンリ・クリストフ(後にアンリ1世と宣言)が率いるハイチ王国となり、南部はポルトープランスを中心とし、有色人種のアレクサンドル・ペションが率いる共和国となった。ペションの共和国はそれほど絶対主義的ではなく、彼は農民階級に利益をもたらす一連の土地改革を開始した。ペション大統領はまた、革命指導者シモン・ボリーバルに軍事的・財政的援助を与え、これは彼がヌエバ・グラナダ副王領を解放する上で極めて重要であった。一方、イスパニョーラ島東部の不安定な支配を維持していたフランス軍は、フアン・サンチェス・ラミレス率いる反乱軍にパロ・インカドの戦いで敗れ、1809年にこの地域はスペイン支配に戻った。

1821年から、ペションの後継者でもある有色人種のジャン=ピエール・ボワイエ大統領は、アンリ・クリストフの自殺後、島を再統一した。サント・ドミンゴが1821年11月30日にスペインからの独立を宣言した後、ボワイエは侵攻し、武力によって島全体を統一し、サント・ドミンゴにおける奴隷制を終わらせようとした。

換金作物を生産するための農業経済の再興に苦労していたボワイエは、農地法(Code Rural)を可決した。これは、農民労働者が土地を離れたり、町に入ったり、自分の農場や店を始めたりする権利を否定するものであり、ほとんどの農民がプランテーションで働くよりも自分の農場を持ちたがっていたため、大きな反感を買った。

1824年9月から、アメリカの慈善団体(アメリカ植民協会やリベリアでの活動と同様の機能を持つ)によって輸送費が支払われ、6,000人以上のアフリカ系アメリカ人がハイチに移住した。多くは条件が厳しすぎると感じ、アメリカ合衆国に戻った。

1825年7月、フランス国王シャルル10世は、フランス君主制復古期に、ハイチを再征服するために艦隊を派遣した。圧力の下、ボワイエ大統領は、フランスが1億5000万フランの支払いと引き換えに国家の独立を正式に承認するという条約に同意した。1826年4月17日の命令により、フランス国王は主権の権利を放棄し、ハイチの独立を正式に承認した。フランスへの強制的な支払いは、長年にわたりハイチの経済成長を妨げ、多くの西側諸国がハイチへの正式な外交承認を拒否し続けたことで悪化した。イギリスは1833年にハイチの独立を承認し、アメリカ合衆国は1862年まで承認しなかった。ハイチは借金を返済するために西側銀行から非常に高い金利で多額の借金をした。賠償額は1838年に9000万に減額されたものの、1900年までにハイチの政府支出の80%が債務返済であり、国がそれを完済したのは1947年であった。

3.4.3. イスパニョーラ島東部の喪失と第二次ハイチ帝国 (1844年-1859年)

ハイチのエリート層の支持を失った後、ボワイエは1843年に追放され、シャルル・リヴィエール=エラールが大統領に就任した。イスパニョーラ島東部のフアン・パブロ・ドゥアルテ率いるドミニカ民族主義勢力は、1844年2月27日にサント・ドミンゴを制圧した(ドミニカ独立戦争)。大規模な蜂起に備えていなかったハイチ軍は反乱軍に降伏し、事実上、ハイチによるイスパニョーラ島東部の支配は終了した。3月、リヴィエール=エラールは権威を再確立しようとしたが、ドミニカ軍は大きな損害を与えた。リヴィエール=エラールはムラートの階層によって失脚させられ、老将フィリップ・ゲリエが1844年5月3日に大統領に就任した。

ゲリエは1845年4月に死去し、ジャン=ルイ・ピエロ将軍が後を継いだ。新大統領としてのピエロの最も差し迫った任務は、ハイチ軍を悩ませていたドミニカ人の侵入を阻止することであった。ドミニカの砲艦もハイチ沿岸で略奪行為を行っていた。ピエロ大統領は、単なる反乱軍と見なしていたドミニカ人に対する作戦を開始することを決定したが、1845年のハイチの攻勢は国境で阻止された。

1846年1月1日、ピエロはイスパニョーラ島東部に対するハイチの宗主権を再確立するための新たな作戦を発表したが、彼の将校と兵士たちはこの新たな召集を軽蔑の目で迎えた。そのため、1ヶ月後の1846年2月、ピエロが軍隊にドミニカ人に対して進軍するよう命じたとき、ハイチ軍は反乱を起こし、兵士たちは彼を共和国大統領から追放すると宣言した。ドミニカ人との戦争はハイチで非常に不人気になっていたため、新大統領ジャン=バティスト・リシェ将軍の力をもってしても、別の侵攻を行うことはできなかった。

1847年2月27日、リシェ大統領は就任後わずか1年で死去し、無名の将校であるフォースタン・スールーク将軍が後任となった。スールーク政権の最初の2年間、権力維持における陰謀と反対があまりにも多かったため、ドミニカ人は独立を固めるためのさらなる猶予期間を与えられた。しかし、1848年にフランスが最終的にドミニカ共和国を自由で独立した国家として承認し、平和、友好、通商、航海の条約を暫定的に締結すると、ハイチは即座に抗議し、条約は自国の安全保障に対する攻撃であると主張した。スールークは、フランス政府が条約を批准する前に新共和国に侵攻することを決定した。

1849年3月21日、ハイチ兵はラス・マタス・デ・ファルファンのドミニカ守備隊を攻撃した。士気を失った守備隊は、武器を放棄する前にほとんど抵抗を示さなかった。スールークは進撃を続け、サン・フアンを占領した。これにより、ハイチ軍と首都の間には、残りのドミニカの拠点としてアスアの町だけが残った。4月6日、アスアは18,000人の強力なハイチ軍に陥落し、5,000人のドミニカ軍の反撃も彼らを追い出すことができなかった。サント・ドミンゴへの道は今や開かれていた。しかし、ポルトープランスに存在する不満の知らせがスールークに届き、彼のさらなる進撃を止めさせ、軍隊と共に首都に戻らせた。

ハイチ軍の突然の撤退に勇気づけられたドミニカ軍は反撃した。彼らの小艦隊はハイチ西海岸のダム=マリーまで進み、略奪して放火した。1855年の別のハイチの作戦の後、イギリスとフランスが介入し、ドミニカ共和国として独立を宣言したドミニカ人のために休戦協定を得た。

1855年の作戦中に兵士たちが耐えた苦しみ、そして何の補償も実質的な結果ももたらさずに国に与えられた損失と犠牲は、大きな不満を引き起こした。1858年、タバラ公ファブル・ジェフラール将軍率いる革命が始まった。その年の12月、ジェフラールは帝国軍を破り、国のほとんどを制圧した。その結果、皇帝は1859年1月15日に王位を退いた。フォースタンは亡命し、ジェフラール将軍が大統領として後を継いだ。

3.4.4. 19世紀後半から20世紀初頭

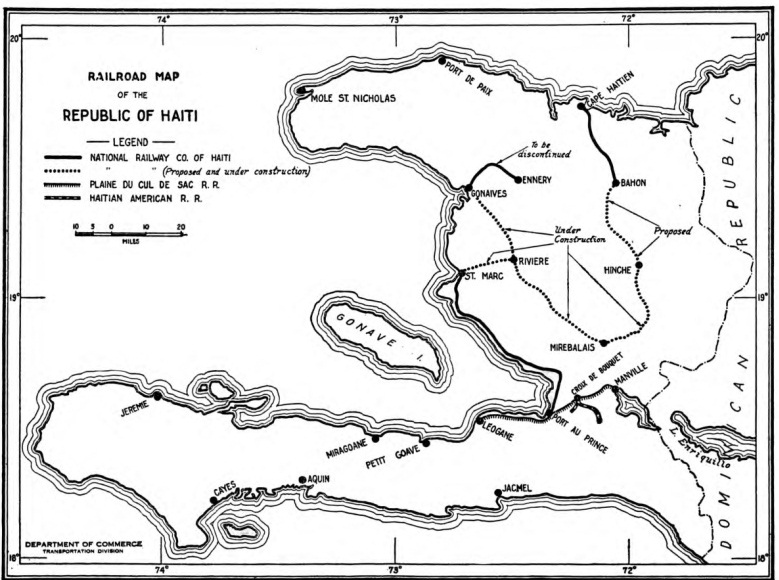

スールーク失脚後から世紀の変わり目までの期間は、ハイチにとって政治的不安定が繰り返される激動の時代であった。ジェフラール大統領は1867年にクーデターで失脚し、その後継者シルヴァン・サルナーヴも1869年に失脚した。ミシェル・ドミング大統領(1874年-76年)の下では、両者が互いの独立を承認する条約の締結により、ドミニカ共和国との関係が劇的に改善された。この時期、特にルイ・サロモン大統領(1879年-1888年)とフロールヴィル・イポリット大統領(1889年-1896年)の下で、経済とインフラの近代化もいくらか行われた。

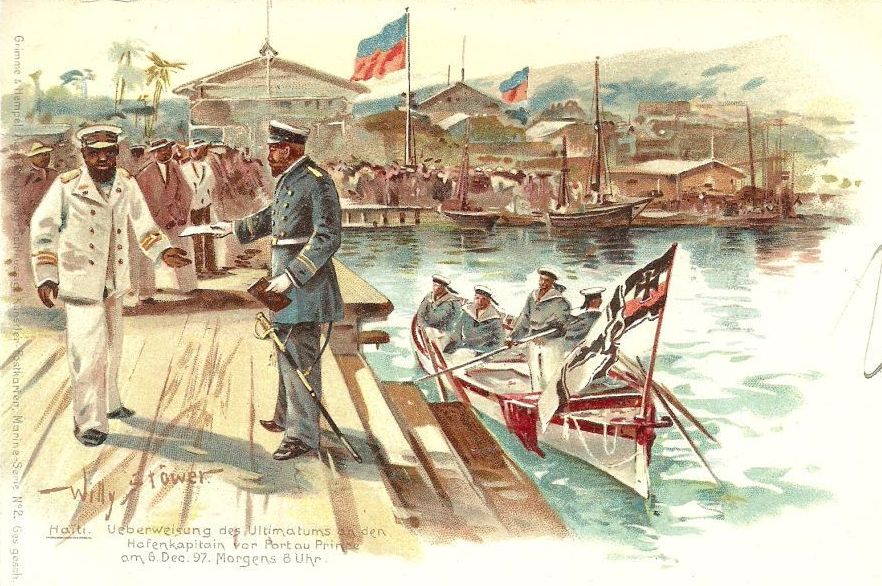

ハイチの対外関係はしばしば緊張した。1889年、アメリカ合衆国はハイチにモール・サン=ニコラでの海軍基地建設を許可させようとしたが、イポリット大統領はこれを断固として拒否した(モール・サン=ニコラ事件)。1892年、ドイツ帝国政府はアンテノール・フィルマンの改革運動の弾圧を支持し、1897年には、ドイツはリューダース事件において、ティレジアス・シモン・サム大統領(1896年-1902年)のハイチ政府を威嚇し、屈辱を与えるために砲艦外交を用いた。

20世紀初頭の数十年間、ハイチは大きな政治的不安定を経験し、フランス、ドイツ、アメリカ合衆国に多額の負債を抱えていた。短命な大統領職が次々と現れては消えた。ピエール・ノール・アレクシス大統領は1908年に失脚し、その後継者フランソワ・C・アントワーヌ・シモンも1911年に失脚した。サンシナトゥス・ルコント大統領(1911年-12年)は国立宮殿での(恐らく意図的な)爆発で死亡した。ミシェル・オレスト(1913年-14年)はクーデターで追放され、その後継者オレステ・ザモールも1914年に追放された。

3.5. アメリカ軍政時代 (1915年-1934年)

この時期、ドイツはハイチにおける影響力を増大させ、ドイツ人入植者の小規模なコミュニティがハイチ経済において不均衡な影響力を行使していた。ドイツの影響力は、ハイチに多額の投資も行っていたアメリカ合衆国に不安を引き起こし、アメリカ政府はモンロー主義の下でアメリカ大陸への外国干渉に反対する権利を擁護した。1914年12月、アメリカ軍はハイチ国立銀行から50万ドルを搬出したが、債務返済を助けるために差し押さえるのではなく、ニューヨークでの安全保管のために搬出された。これにより、アメリカ合衆国は銀行を管理し、他の勢力がそうすることを防いだ。これは経済を構築し、債務返済を可能にするための安定した財政基盤を提供した。

1915年、ハイチの新大統領ヴィルブラン・ギョーム・サムは、167人の政治犯の大量処刑によって、彼の脆弱な支配を強化しようとした。この殺害に対する怒りは暴動を引き起こし、サムはリンチによって捕らえられ殺害された。外国からの介入の可能性、あるいは反米的なハイチの政治家ロザルヴォ・ボボが率いる新政府の出現を恐れたウッドロウ・ウィルソン大統領は、1915年7月にアメリカ海兵隊をハイチに派遣した。ウィリアム・バンクス・カパートン少将指揮下のUSSワシントン (ACR-11)は、秩序を回復しアメリカの利益を保護するためにポルトープランスに到着した。数日以内に、海兵隊は首都とその銀行、税関を制圧した。海兵隊は戒厳令を宣言し、報道を厳しく検閲した。数週間以内に、親米的な新しいハイチ大統領フィリップ・シュドレ・ダルティグナーヴが就任し、アメリカ合衆国の利益に有利な新しい憲法が起草された。この憲法(将来のアメリカ大統領フランクリン・D・ルーズベルトによって起草された)には、ハイチにおける土地の外国人所有を初めて許可する条項が含まれており、ハイチの議会と市民から激しい反対を受けた。

占領はハイチのインフラの一部を改善し、ポルトープランスに権力を集中させた。1700キロメートルの道路が使用可能になり、189の橋が建設され、多くの灌漑用水路が修復され、病院、学校、公共建築物が建設され、主要都市に飲料水が供給された。農業教育が組織され、中央農業学校と国内69の農場が設立された。しかし、多くのインフラプロジェクトは、政府/占領軍が家や農場から人々を(必要であれば銃を突きつけて)強制的に連れ出し、道路や橋などを建設させることを許可する賦役制度(コルヴェ)を使用して建設されたため、一般のハイチ人から深く恨まれた。サイザル麻もハイチに導入され、サトウキビと綿花が重要な輸出品となり、繁栄を後押しした。農村部に拠点を置くハイチの伝統主義者たちは、アメリカが支援する変化に強く抵抗し、一方、通常混血である都市部のエリートたちは、経済成長を歓迎したが、より多くの政治的支配を望んでいた。彼らは共に、ステニオ・ヴァンサン大統領(1930年-1941年)の下で1934年に占領を終わらせるのに貢献した。債務は依然として未払いだったが、繁栄の増大により減少し、アメリカの財務顧問兼一般徴税官が1941年まで予算を扱った。

アメリカ海兵隊は、「父親と子供たちの関係の比喩で表現される」ハイチ人に対する特別な種類の温情主義を植え付けられていた。アメリカのプレゼンスに対する武力抵抗は、シャルルマーニュ・ペラルトの指揮下のカコによって率いられた。彼の1919年の捕縛と処刑は、彼に国民的殉教者の地位をもたらした。1921年の上院公聴会で、海兵隊司令官は、20ヶ月間の活発な不安の中で、2,250人のハイチ人が殺害されたと報告した。しかし、海軍長官への報告書では、死者数を3,250人と報告した。ハイチの歴史家は実際の数ははるかに多かったと主張しているが、これはハイチ国外のほとんどの歴史家によって支持されていない。

3.6. アメリカ軍政以降・デュヴァリエ以前 (1934年-1957年)

1934年にアメリカ軍が撤退した後、ドミニカ共和国の独裁者ラファエル・トルヒーヨは、反ハイチ感情を国家主義的な道具として利用した。1937年、パセリ虐殺として知られる事件で、彼は軍にドミニカ側の国境に住むハイチ人を殺害するよう命じた。銃弾はほとんど使われず、代わりに20,000人から30,000人のハイチ人が棍棒で殴られ、銃剣で刺された後、海に追い込まれ、そこでサメがトルヒーヨが始めたことを終えた。この無差別虐殺は5日間にわたって行われた。

ハイチ大統領ステニオ・ヴァンサンは、ますます独裁的になる行動のためにアメリカからの圧力の下、1941年に辞任し、エリー・レスコ(1941年-46年)が後任となった。1941年、第二次世界大戦中、レスコは日本(12月8日)、ドイツ(12月12日)、イタリア(12月12日)、ブルガリア(12月24日)、ハンガリー(12月24日)、ルーマニア(12月24日)に宣戦布告した。これら6つの枢軸国のうち、ルーマニアだけが同日(1941年12月24日)にハイチに宣戦布告することで報復した。1945年9月27日、ハイチは国際連合(ハイチもまた創設メンバーであった国際連盟の後継組織)の創設メンバーとなった。

1946年、レスコは軍によって追放され、デュマルセ・エスティメが後に新大統領となった(1946年-50年)。エスティメは経済と教育を改善し、黒人ハイチ人の役割を高めようとした。しかし、彼が支配を固めようとしたため、彼もまたポール・マグロワール率いるクーデターで追放され、マグロワールが大統領として彼に取って代わった(1950年-56年)。断固たる反共主義者であった彼は、アメリカ合衆国によって支持された。より大きな政治的安定により、観光客がハイチを訪れ始めた。ポルトープランスのウォーターフロントエリアは、クルーズ船の乗客が文化的名所に歩いて行けるように再開発された。

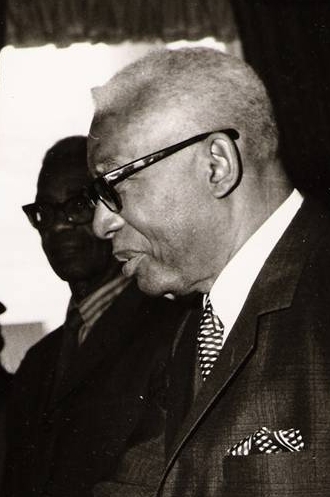

3.7. デュヴァリエ王朝 (1957年-1986年)

1956年から57年にかけて、ハイチは深刻な政治的混乱に見舞われた。マグロワールは1956年に辞任を余儀なくされ国を離れ、その後4つの短命な大統領職が続いた。1957年9月の選挙で、フランソワ・デュヴァリエがハイチ大統領に選出された。「パパ・ドク」として知られ、当初は人気があったデュヴァリエは、1971年の死まで大統領を務めた。彼は公共部門における黒人の利益を推進し、そこでは時間の経過とともに、教育を受けた都市エリートとして有色人種が優勢となっていた。軍を信用せず、不忠と見なされた将校を頻繁に追放したにもかかわらず、デュヴァリエは「トントン・マクート」(ボギーマン)として知られる私設民兵を創設し、住民と政敵を恐怖に陥れることで秩序を維持した。1964年、デュヴァリエは自身を「終身大統領」と宣言した。その年のジェレミーでの彼の支配に対する蜂起(ジェレミーの晩鐘)は暴力的に鎮圧され、首謀者は公に処刑され、町の数百人の混血市民が殺害された。教育を受けた専門家層の大部分が国を離れ始め、汚職が蔓延した。デュヴァリエは個人崇拝を築こうとし、自身をヴードゥー教のロア(またはルワ)、つまり精霊の一人であるバロン・サメディと同一視した。彼の支配下での虐待が広く報道されたにもかかわらず、デュヴァリエの断固たる反共産主義はアメリカ人の支持を得て、アメリカは国に援助を提供した。

1971年、デュヴァリエは死去し、息子のジャン=クロード・デュヴァリエ(愛称「ベビー・ドク」)が後を継ぎ、1986年まで支配した。彼は概ね父親の政策を継続したが、国際的な尊敬を得るために最悪の行き過ぎたいくつかを抑制した。パパ・ドクの時代に急落した観光業は、再び成長産業となった。しかし、経済が後退し続けるにつれて、ベビー・ドクの権力掌握は弱まり始めた。1970年代後半の豚コレラの発生後、ハイチの豚の個体数は屠殺され、投資として豚を利用していた農村地域社会に困難をもたらした。1983年にヨハネ・パウロ2世が国を訪問し、公に大統領を非難したことで、反対派はより声を大にするようになった。1985年にゴナイーヴでデモが発生し、その後全国に広がった。アメリカ合衆国からの圧力の下、デュヴァリエは1986年2月にフランスへ出国した。

合計で、約4万人から6万人のハイチ人がデュヴァリエ父子の治世中に殺害されたと推定されている。彼の脅迫戦術と処刑の使用を通じて、多くの知識人のハイチ人が逃亡し、国はまだ回復していない大規模な頭脳流出に見舞われた。

3.8. デュヴァリエ以後 (1986年-現在)

デュヴァリエ政権崩壊後、ハイチは民主化への移行を試みるものの、頻発するクーデターや政治的混乱、2010年の大地震をはじめとする自然災害の頻発と深刻な被害、国際社会の介入、そして現在進行形の深刻な国家的危機(ギャング支配、政府機能不全など)に見舞われ続けている。この時代は、国民生活と人権の観点から特に困難な時期である。

3.8.1. アリスティド政権とクーデター (1986年-2004年)

デュヴァリエの出国後、軍の指導者アンリ・ナンフィ将軍が新しい国民統治評議会を率いた。1987年11月に予定されていた選挙は、首都で兵士とトントン・マクートによって数十人の住民が射殺された後、中止された。1988年には不正選挙が行われ、市民のわずか4%しか投票しなかった。新しく選出された大統領レスリー・マニガは、数ヶ月後に1988年6月ハイチ・クーデターで追放された。

1988年9月には、著名な政府批判者でありカトリック司祭であったジャン=ベルトラン・アリスティドが率いるミサに出席していた約13人から50人が殺害されたサン・ジャン・ボスコ虐殺事件の後、別の1988年9月ハイチ・クーデターが起こった。その後、プロスペル・アヴリル将軍が1990年3月まで軍事政権を率いた。

アヴリルは1990年3月10日に陸軍参謀総長エラール・アブラハム将軍に権力を移譲した。アブラハムは3日後に権力を放棄し、20世紀のハイチで自発的に権力を放棄した唯一の軍事指導者となった。アブラハムは後に1990年-1991年ハイチ総選挙の確保に貢献した。

1990年12月、ジャン=ベルトラン・アリスティドがハイチ総選挙で大統領に選出された。しかし、彼の野心的な改革アジェンダはエリート層を心配させ、翌年9月、彼はラウル・セドラ率いる軍によって1991年ハイチ・クーデターで追放された。混乱が続く中、多くのハイチ人が国外へ逃亡しようとした。

1994年9月、アメリカ合衆国はハイチ軍指導者の出国と、アップホールド・デモクラシー作戦の下での2万人のアメリカ軍の平和的入国を交渉した。これにより、民主的に選出されたジャン=ベルトラン・アリスティドが大統領として復帰し、彼は10月にハイチに戻り任期を終えた。取引の一環として、アリスティドはハイチ経済を改善する試みとして自由市場改革を実施しなければならなかったが、その結果はまちまちであった。1994年11月、ハリケーン・ゴードンがハイチをかすめ、大雨を降らせ、鉄砲水を引き起こし、地すべりを誘発した。ゴードンは推定1,122人の死者を出したが、一部の推定では2,200人にも上る。

1995年の選挙はルネ・プレヴァルが勝利し、低投票率ではあったものの、一般投票の88%を獲得した。アリスティドはその後、自身の政党ラヴァラの家族を結成し、政治的膠着状態が続いた。2000年11月の選挙では、アリスティドが92%の得票率で大統領に返り咲いた。この選挙は、5月の議会選挙での紛争をめぐり、当時民主集中に組織されていた野党によってボイコットされた。その後数年間、対立する政治派閥間の暴力と人権侵害が増加した。アリスティドは新しい選挙について民主集中と何年も交渉したが、民主集中が十分な選挙基盤を築けなかったため、選挙は魅力のないものとなった。

2004年、ハイチ北部で反アリスティド反乱が始まった。反乱は最終的に首都に達し、アリスティドは亡命を余儀なくされた。事件の正確な性質については議論がある。アリスティドと彼のボディガードであるフランツ・ガブリエルを含む一部の人々は、彼がアメリカ軍による「新しいクーデターまたは現代の誘拐」の犠牲者であると述べた。これらの告発はアメリカ政府によって否定された。政治的暴力と犯罪が増加し続ける中、秩序を維持するために国際連合ハイチ安定化ミッション(MINUSTAH)が導入された。しかし、MINUSTAHは、法と秩序を維持するための時折の強硬なアプローチと、民間人の性的虐待の疑いを含むいくつかの虐待事例が、一般のハイチ人の間で憤りと不信を引き起こしたため、物議を醸した。

ボニファス・アレクサンドルは2006年まで暫定的な権限を引き継ぎ、その後選挙後にルネ・プレヴァルが大統領に再選された。

3.8.2. 2004年以降の混乱と災害

アリスティド大統領の二度目の追放以降、政治的空白と不安定が継続し、2010年の大地震による未曾有の被害と復興の遅れ、コレラの流行、ジョブネル・モイーズ大統領暗殺事件、そしてギャングによる暴力の激化と国土の広範囲にわたる支配といった近年の国家的危機が続いている。これらの危機は、貧困層や脆弱な立場の人々への打撃を中心に、社会経済に深刻な影響を与えている。

継続する政治的混乱の中、一連の自然災害がハイチを襲った。2004年、熱帯低気圧ジャンヌが北岸をかすめ、主にゴナイーヴ市で洪水と地滑りにより3,006人が死亡した。2008年、ハイチは再び熱帯低気圧に見舞われた。熱帯低気圧フェイ、ハリケーン・グスタフ、ハリケーン・ハンナ、ハリケーン・アイクはすべて強風と大雨をもたらし、331人が死亡、約80万人が人道支援を必要とした。これらの嵐によって引き起こされた事態は、2008年4月に食糧危機と政治不安を引き起こした既に高騰していた食料と燃料価格によって悪化した。

2010年1月12日、現地時間午後4時53分、ハイチはマグニチュード7.0の地震に見舞われた。これは同国で200年以上ぶりの最も激しい地震であった。地震により16万人から30万人が死亡し、最大160万人が家を失ったと報告されており、史上最も死者数の多い自然災害の一つとなった。また、史上最も死者数の多い地震の一つでもある。この状況は、国連平和維持部隊の基地からのコレラに汚染された廃棄物が国の主要河川であるアルティボニット川を汚染したことによって引き起こされた、その後の大規模なコレラの発生によって悪化した。2017年には、約1万人のハイチ人が死亡し、ほぼ100万人が罹患したと報告された。何年もの否定の後、国連は2016年に謝罪したが、2017年現在、彼らは過失を認めることを拒否しており、したがって財政的責任を回避している。

総選挙は2010年1月に予定されていたが、地震のために延期された。2010年11月28日に選挙が行われ、上院、議会、大統領選挙の第一回投票が行われた。ミシェル・マテリとミルランド・マニガの間の決選投票は2011年3月20日に行われ、4月4日に発表された暫定結果ではミシェル・マテリが勝者とされた。2011年、元独裁者ジャン=クロード・デュヴァリエとジャン=ベルトラン・アリスティドの両者がハイチに帰国した。デュヴァリエを彼の支配下で行われた犯罪で裁判にかける試みは、2014年の彼の死後、棚上げされた。2013年、ハイチ政府はヨーロッパ諸国に対し、奴隷制に対する賠償金を支払い、過去の不正行為の解決のための公式委員会を設立するよう求めた。一方、野党との政治的駆け引きの継続と選挙不正の疑惑の後、マテリは2016年に後継者がいないまま辞任することに同意した。壊滅的なハリケーン・マシューの影響もあって数回の延期の後、2016年11月に選挙が行われた。勝者であるハイチ・テット・カレ党のジョブネル・モイーズは2017年に大統領に就任した。燃料価格の上昇に対応して、2018年7月7日に抗議行動が始まった。時間が経つにつれて、これらの抗議行動はモイーズ大統領の辞任要求へと発展した。

2021年7月7日、モイーズ大統領は私邸への襲撃で暗殺され、マルティーヌ・モイーズ大統領夫人は入院した。政治的危機の中、ハイチ政府は2021年7月20日にアリエル・アンリを暫定首相に任命した。2021年8月14日、ハイチは再び巨大地震に見舞われ、多数の死傷者が出た。地震はハイチの経済状況も悪化させ、2021年9月までに長期にわたる本格的なギャング戦争やその他の暴力犯罪へとエスカレートした。2022年3月現在、ハイチには依然として大統領がおらず、議会の定足数も満たされておらず、裁判官不足のために高等裁判所も機能不全に陥っている。2022年、政府と燃料価格上昇に対する抗議行動が激化した。

2023年、誘拐事件は前年の第1四半期から72%増加した。医師、弁護士、その他の裕福な社会層が誘拐され、身代金を要求された。多くの犠牲者は身代金要求が満たされなかった場合に殺害され、手段を持つ人々は国外へ逃亡し、国を危機から脱却させる努力をさらに妨げた。危機の中、2023年末までに有資格医療スタッフの最大20%がハイチを離れたと推定されている。

2024年3月、アリエル・アンリはケニア訪問後、ギャングによってハイチへの帰国を阻止された。アンリは暫定政府が樹立され次第辞任することに同意した。同月現在、世界食糧計画によると、ハイチの人口のほぼ半分が深刻な食糧不安の中で生活している。2024年4月25日、暫定大統領評議会がハイチの統治を引き継ぎ、2026年まで権力を維持する予定である。ミシェル・パトリック・ボワヴェールが暫定首相に任命された。2024年6月3日、評議会はギャリー・コニーユを暫定首相として宣誓させた。2024年11月10日、アリックス・ディディエ・フィス=エメがコニーユの後任として暫定首相に就任した。

4. 地理

ハイチはイスパニョーラ島の西側3分の1を占め、カリブ海で2番目に大きな島である。面積は2.77 万 km2で、カリブ海ではキューバとドミニカ共和国に次いで3番目に大きな国であり、ドミニカ共和国とは360 kmの国境を共有している。国土はおおよそ馬蹄形をしており、そのため不均衡に長い海岸線(1771 km)を持ち、これは大アンティル諸島ではキューバに次いで2番目の長さである。ハイチはカリブ海で最も山がちな国であり、その地形は小さな沿岸平野と河川渓谷が点在する山々で構成されている。

4.1. 地形と気候

ハイチの国土の大半は複雑な山岳地形であり、狭小な海岸平野と河川渓谷が点在する。気候は熱帯性で、標高によって多少の変動がある。最高地点はピック・ラ・セルで、標高は2680 mである。

北部地域(マリエン地域)は、マッシフ・デュ・ノール(北部山塊)とプレーヌ・デュ・ノール(北部平野)から成る。マッシフ・デュ・ノールはドミニカ共和国のコルディジェラ・セントラル(中央山脈)の延長である。これはハイチ東部国境、グアヤムック川の北から始まり、北部半島を通って北西に延びている。プレーヌ・デュ・ノールの低地は、マッシフ・デュ・ノールと北大西洋の間のドミニカ共和国との北部国境沿いに位置する。

中部地域(アルティボニット地域)は、2つの平野と2つの山脈群から成る。プラトー・セントラル(中央高原)は、マッシフ・デュ・ノールの南、グアヤムック川の両側に沿って延びている。南東から北西に走っている。プラトー・セントラルの南西にはモンターニュ・ノワール(黒い山々)があり、その最北西部はマッシフ・デュ・ノールと合流する。ハイチで最も重要な穀倉地帯はアルティボニット平野であり、モンターニュ・ノワールとシェーヌ・デ・マチューの間に位置する。この地域には、ハイチ最長の川であるアルティボニット川が流れており、この川はドミニカ共和国西部に源を発し、その大部分がハイチ中部を流れ、その後ゴナイーヴ湾に注いでいる。また、この渓谷にはハイチで2番目に大きな湖であるペリグル湖があり、これは1950年代半ばのペリグルダム建設の結果として形成された。

南部地域(ザラグア地域)は、プレーヌ・デュ・キュル=ド=サック(南東部)と山がちな南部半島(ティブロン半島)から成る。プレーヌ・デュ・キュル=ド=サックは自然の窪地であり、トルー・カイマンやハイチ最大の湖であるソーマトル湖などの塩湖を擁する。シェーヌ・ド・ラ・セル山脈(ドミニカ共和国南部山脈、シエラ・デ・バオルコの延長)は、東のマッシフ・ド・ラ・セルから西のマッシフ・ド・ラ・ホットまで延びている。

ハイチにはいくつかの沖合の島もある。トルトゥーガ島はハイチ北部の沖合に位置する。ゴナイーヴ島の郡は、ゴナイーヴ湾にある同名の島に位置する。ハイチ最大の島であるゴナイーヴ島には、農村部の村人が適度に住んでいる。イル・ア・ヴァッシュは南西岸沖に位置する。また、カイェミート諸島もハイチの一部であり、ゴナイーヴ湾のペステル北部に位置する。ナヴァッサ島は、ハイチ南西半島のジェレミーの西約74 km(40海里)に位置し、現在アメリカ合衆国が管理している島であり、領有権をめぐって係争中である。

ハイチの気候は熱帯性で、標高によって多少の変動がある。ポルトープランスの1月の平均最低気温は23 °C、平均最高気温は31 °Cである。7月は25 °Cから35 °Cとなる。降雨パターンは様々で、一部の低地や山脈の北部・東部斜面では雨量が多くなる。ハイチの乾季は11月から1月までである。ポルトープランスの年間平均降水量は1370 mmである。雨季は4月から6月と10月から11月の2回ある。ハイチは周期的な干ばつと洪水の影響を受けやすく、森林破壊によってさらに深刻化している。ハリケーンは脅威であり、国は洪水や地震にも脆弱である。ハイチはサバナ気候と熱帯モンスーン気候が混在し、ハリケーンの常襲地帯である。

4.2. 地質

ハイチが位置するエンリキーリョ=プランテインガーデン断層帯に関連する伏在衝上断層が存在する。2010年の地震後、地表断裂の証拠はなく、地質学者の調査結果は地震学的、地質学的、地盤変形データに基づいていた。

この断層の北側の境界は、カリブプレートが北アメリカプレートに対して年間約20 mm東に移動する場所である。この地域の横ずれ断層系はハイチに2つの分岐を持ち、北部にセプテントリオナル=オリエンテ断層、南部にエンリキーリョ=プランテインガーデン断層がある。

2007年の地震ハザード調査では、エンリキーリョ=プランテインガーデン断層帯が地震サイクルの終わりに近づいている可能性があり、最悪の場合、1692年ジャマイカ地震と同様の規模のマグニチュード7.2の地震が発生すると結論付けられた。この断層系のハザード評価を行った調査チームは、過去40年間に地震がほとんど記録されておらず、断層が完全に固着しているため、「優先度の高い」歴史的地質学的断裂調査を推奨した。マグニチュード7.0の2010年ハイチ地震は、2010年1月12日にこの断層帯で発生した。

ハイチには、モン・オルガニゼ金鉱山などで見つかる金などの希少元素も存在する。

ハイチには現在活動中の火山はない。「テール=ヌーヴ山地では、オー・ボワーヌから約12キロメートルの地点で、少なくとも漸新世後期、おそらく中新世のものとされる小さな貫入岩が知られている。他の温泉地の近くでは、これほど新しい時代の火山活動は知られていない。」

4.3. 環境

上流域からの土壌流出と森林破壊は、周期的かつ深刻な洪水を引き起こしており、例えば2004年9月17日に経験したようなものである。その年の5月初旬には、洪水によりハイチとドミニカ共和国の南部国境で3,000人以上が死亡した。

ハイチの森林は、わずか50年前には国土の60%を覆っていたが、現在では推定30%の樹木被覆率に半減している。この推定値は、同国の環境状態に関する言説でしばしば引用される誤った数値である2%とは著しい違いを示している。ハイチは2019年の森林景観完全性指数(Forest Landscape Integrity Index)の平均スコアが4.01/10で、172カ国中137位であった。

コロンビア大学地球研究所の国際地球科学情報ネットワークセンター(CIESIN)と国際連合環境計画(UNEP)の科学者たちは、生態系回復と持続可能な資源管理を通じて貧困と自然災害への脆弱性を削減することを目指すイニシアチブであるハイチ再生イニシアチブに取り組んでいる。

ハイチが直面する深刻な環境問題には、木炭生産などによる森林破壊、土壌侵食、水質汚染などがあり、これらが自然災害への脆弱性を高めている。国内外の組織による環境保全の取り組みも行われている。

4.3.1. 生物多様性

ハイチには、イスパニョーラ湿潤林、イスパニョーラ乾燥林、イスパニョーラ松林、大アンティル諸島マングローブ林の4つのエコリージョンが存在する。

小規模ながら、ハイチの山がちな地形とそれに伴う複数の気候帯は、多種多様な植物相をもたらしてきた。注目すべき樹種には、パンノキ、マンゴーの木、アカシア、マホガニー、ココヤシ、ロイヤルパーム、ニシインドスギなどがある。森林はかつてはるかに広範囲に及んでいたが、深刻な森林破壊に見舞われている。

ほとんどの哺乳類種は在来種ではなく、植民地時代以降に島に持ち込まれたものである。しかし、様々な在来のコウモリ種や、固有種のイスパニョーラフーティアやイスパニョーラソレノドンが存在する。ハイチの沖合ではクジラやイルカの種も見られる。

260種以上の鳥類が生息しており、そのうち31種がイスパニョーラ島の固有種である。注目すべき固有種には、イスパニョーラトラフズク、イスパニョーラインコ、ハイガシラフウキンチョウ、イスパニョーラボウシインコなどがある。また、数種類の猛禽類や、ペリカン、トキ、ハチドリ、カモなども生息している。

爬虫類は一般的で、サイイグアナ、ハイチボア、アメリカワニ、ヤモリなどの種がいる。

かつて豊かだったハイチの生物多様性の現状、固有種を含む動植物相、主要な生態系(熱帯雨林、乾燥林、マングローブ林など)の特徴、そして森林破壊や環境汚染によるその危機的状況と保全への課題は深刻である。

5. 政治

ハイチの政治体制は半大統領制であり、政府構造は行政府、立法府、司法府から成る。主要な政治勢力は複数存在するが、独立以来続く慢性的な政治不安定が特徴である。この不安定の要因としては、深刻な貧困、蔓延する汚職、外部からの干渉、そして社会の分断などが挙げられ、これらが民主主義の発展、人権状況、国民生活に深刻な影響を与えている。

5.1. 政府構造

ハイチの憲法は、大統領、首相、内閣(行政府)、二院制議会(立法府)、及び司法府の構成、権限、役割分担を規定している。しかし、実際の政府機能は、特に近年、麻痺状態に陥っている。

大統領は国家元首であり、国民の直接選挙によって選出され、任期は5年である。首相は行政府の長であり、大統領が国会多数派から選んで任命する。行政権は大統領と首相が共同で行使し、政府を構成する。

立法権は政府と、元老院(上院)及び代議院(下院)の二院から成るハイチ国民議会の両方に帰属する。政府は単一国家として組織されており、中央政府は憲法上の同意なしに各県に権限を委譲する。現在のハイチの政治システムの構造は、1987年3月29日のハイチ憲法に定められている。

ハイチの政治は論争が多く、独立以来32回のクーデターが発生している。ハイチは西半球で唯一、奴隷革命(ハイチ革命)に成功した国であるが、フランソワ・デュヴァリエとその息子ジャン=クロード・デュヴァリエのような独裁者による長年の抑圧の歴史が、共和国の統治と社会に著しい影響を与えてきた。デュヴァリエ時代の終焉以来、ハイチは民主主義システムへの移行を進めている。

5.2. 行政区画

ハイチは10の県(départementデパルトマンフランス語)に分かれている。県はさらに42の郡(arrondissementアロンディスマンフランス語)、145の市町村(communeコミューンフランス語)、そして571の地区(section communaleセクション・コミュナルフランス語)に細分化されている。これらはそれぞれ第二級、第三級の行政単位として機能する。各レベルの行政単位が担う役割及び地方自治の現状は、中央集権的な傾向が強い。

県(県庁所在地):

# アルティボニット県 (ゴナイーヴ)

# 中央県 (アンシュ)

# グランダンス県 (ジェレミー)

# ニップ県 (ミラゴアーヌ)

# 北県 (カパイシャン)

# 北東県 (フォールリベルテ)

# 北西県 (ポールドペ)

# 西県 (ポルトープランス)

# 南東県 (ジャクメル)

# 南県 (レカイ)

5.2.1. 主要都市

ハイチの主要都市には、首都であり最大の都市であるポルトープランスのほか、歴史的な港町カパイシャン、独立宣言の地ゴナイーヴ、南西部の中心都市ジェレミー、南部の主要都市レカイなどがある。これらの都市は、それぞれ独自の地理的特徴、人口規模、歴史的背景、経済機能、文化的特色を持つ一方で、スラム化、インフラ不足、治安悪化といった共通の課題も抱えている。

- ポルトープランス** (Port-au-Princeポルトープランスフランス語): ハイチの首都であり、政治・経済・文化の中心地。ゴナイーヴ湾に面した西県に位置する。人口は約120万人(都市圏を含めるとさらに多い)。1749年にフランスによって建設された。2010年の大地震で甚大な被害を受けた。スラムの拡大、失業、インフラの未整備、治安悪化が深刻な問題となっている。

- カパイシャン** (Cap-Haïtienカパイシャンフランス語): 北県最大の都市で、ハイチ第二の都市。大西洋に面する。人口は約53万人。フランス植民地時代には「北のパリ」と呼ばれ、豊かなプランテーション経済の中心地であった。歴史的建造物が多く残るが、経済的には停滞している。

- ゴナイーヴ** (Gonaïvesゴナイーヴフランス語): アルティボニット県の県庁所在地。ハイチ独立宣言(1804年)が行われた歴史的な都市。人口は約35万人。アルティボニット川流域の農業地帯の中心であり、港湾都市でもある。洪水被害を頻繁に受ける。

- カルフール** (Carrefourカルフールフランス語): ポルトープランスの南西に隣接する都市。西県に属し、ポルトープランス大都市圏の一部を形成する。人口は約44万人。急速な都市化に伴い、スラム化やインフラ不足が問題となっている。

- デルマ** (Delmasデルマフランス語): ポルトープランスに隣接する都市で、西県に属す。人口は約38万人。ポルトープランス大都市圏の重要な住宅・商業地域。

- ペシオンヴィル** (Pétion-Villeペシオンヴィルフランス語): ポルトープランス南東の丘陵地に位置する高級住宅街・商業地区。西県に属す。比較的裕福な層が多く住み、外国公館や高級ホテルも多い。

- レカイ** (Les Cayesレカイフランス語): 南県の県庁所在地。ハイチ南西部の主要港湾都市。人口は約12万人。農業(特にベチバー)と漁業が盛ん。

- ジャクメル** (Jacmelジャクメルフランス語): 南東県の県庁所在地。カリブ海に面する。人口は約13万人。19世紀末の鉄骨建築やカーニバルで知られる。2010年の地震で大きな被害を受けた。

- ポールドペ** (Port-de-Paixポールドペフランス語): 北西県の県庁所在地。大西洋に面する港町。人口は約25万人。歴史的にトルトゥーガ島との関連が深い。

- ジェレミー** (Jérémieジェレミーフランス語): グランダンス県の県庁所在地。ティブロン半島の先端近くに位置する。詩人や作家を多く輩出したことから「詩人の街」とも呼ばれる。

これらの都市は、ハイチの多様な顔を映し出す一方で、国全体が抱える貧困、インフラ不足、自然災害への脆弱性といった問題を共有している。

5.3. 軍事

ハイチ国軍(Forces Armées d'Haïtiフォルス・アルメ・ダイティフランス語, FAdH)は、独立時のハイチ革命における貢献から始まり、クーデターへの関与、1995年の解体、そして2010年代の再建の試みといった複雑な歴史的変遷を辿ってきた。独立以来、20世紀に至るまで、ハイチの歴代大統領は軍の将校であった。アメリカによる占領期には、軍はハイチ憲兵隊(Gendarmerie d'Haïtiジャンダルムリ・ダイティフランス語)、その後ハイチ軍(FAdH)として再編された。1990年代初頭、軍は非憲法的に解体され、ハイチ国家警察(PNH)に取って代わられた。2018年、ジョブネル・モイーズ大統領はFAdHを再活性化させた。

現在のハイチの防衛組織は、国防省が統括する。かつてのハイチ軍は1995年に解体されたが、再建の努力が続けられている。現在のハイチの防衛力は、高度に訓練されたSWATチームを擁するハイチ国家警察(PNH)と、ハイチ沿岸警備隊が担っている。2010年時点で、ハイチ国家警察の警察官は約7,000人であった。2023年現在、ハイチ陸軍は編成中の1個歩兵大隊(約700人)を有している。

主要任務には、国防、災害救助、国境警備などが含まれるが、その実効性については、特に近年の国内治安の悪化を背景に疑問視されている。

5.4. 治安と犯罪

ハイチにおける治安状況は極めて深刻であり、特に首都ポルトープランスを中心に武装ギャングによる暴力(殺人、誘拐、強盗、性暴力など)が蔓延している。麻薬取引や武器密輸といった組織犯罪も横行しており、市民生活と人権に甚大な影響を与えている。

ハイチの法制度は、ナポレオン法典を修正したものを基礎としている。ハイチは汚職認識指数において、一貫して世界で最も腐敗した国の一つにランク付けされてきた。2006年の汚職認識指数の報告書によると、ハイチにおける汚職と貧困の間には強い相関関係がある。同共和国は、国内の汚職認識レベルで調査対象国の中で第1位にランクされた。ジャン=クロード・デュヴァリエ元大統領、その妻ミシェル、そして彼らの代理人たちは、1971年から1986年の間に国庫から5.04 億 USDを盗んだと推定されている。同様に、1995年にハイチ軍が解体された後、ハイチ国家警察(HNP)はハイチ市民に対する唯一の権力機関となった。多くのハイチ人や監視者は、この独占的な権力が腐敗した警察力を生み出した可能性があると考えている。一部のメディアは、ジャン=ベルトラン・アリスティド元大統領によって数百万ドルが盗まれたと主張した。BBCはまた、ハイチ人が2002年に数億ドルを失ったネズミ講を、アリスティド時代の「唯一の真の経済的イニシアチブ」と評した。

逆に、2013年の国連薬物犯罪事務所(UNODC)の報告書によると、殺人率(人口10万人あたり10.2人)は地域平均(人口10万人あたり26人)をはるかに下回っており、ジャマイカ(人口10万人あたり39.3人)の4分の1未満、ドミニカ共和国(人口10万人あたり22.1人)のほぼ半分であり、地域でより安全な国の一つとなっている。これは主に、2012年に開始された4年間のイニシアチブである国家警察を毎年50%増強するという公約を国が果たすことができたためである。毎年の新規採用に加え、ハイチ国家警察(HNP)は犯罪を取り締まるために革新的な技術を使用してきた。近年注目された摘発では、ウェストポイント訓練を受けたハイチ人職員が開発した高度なソフトウェアプログラムの使用により、国内最大の誘拐組織が解体され、その効果は非常に高かったため、外国の顧問から問い合わせがあったほどである。

2010年、ニューヨーク市警察(NYPD)は、捜査技術、誘拐防止戦略、地域社会への働きかけに関する特別訓練を通じて、ハイチ警察力の再建を支援するために警官チームをハイチに派遣した。また、HNPがポルトープランスの地区であるデルマに警察署を設置するのを支援した。

2012年と2013年には、150人のHNP職員がアメリカ政府の資金提供による専門訓練を受け、ラジオ能力の向上や、ポルトープランスで最も暴力が多発するシテ・ソレイユやグラン・ラヴィーンの地区からカラコルの新しい北部工業団地まで新しい警察署を建設することで、インフラと通信支援にも貢献した。

国連によると、ハイチは極度の暴力、政治的不安定、そして深刻化する人道的緊急事態によって特徴づけられる悪化する危機に直面している。国連特別代表ヴァージニア・ガンバは、武装ギャングによる子供たちの利用を非難し、戦争の武器としての性的暴力を強調した。暫定首相ギャリー・コニーユの解任は、統治をさらに不安定化させた。武装グループは学校や病院を標的にし、数千人が避難し、30万人の子供たちが教育を受けられなくなっている。270万人以上がギャングの支配下で生活しているため、国連は危機に対処するために緊急の人道支援、強化された安全保障努力、そして政治的団結を求めている。

国家警察の対応能力は限界に達しており、国際社会による治安維持支援の取り組みも多くの課題を抱えている。市民生活と人権への影響は甚大であり、早急な対策が求められている。

5.5. 刑務制度

ハイチの刑務所システム(国立刑務所など)は、過密収容、劣悪な衛生環境、食糧・医療不足といった非人道的な処遇問題が深刻である。特にポルトープランス刑務所は、ハイチの囚人の半数を収容しており、収容能力1,200人に対し、2017年11月時点で4,359人、つまり363%の収容率であった。資金不足は致命的な栄養失調を引き起こし、劣悪な生活環境は結核などの感染症のリスクを高めている。

ハイチの法律では、逮捕後48時間以内に裁判官の前に出頭しなければならないと定められているが、これは非常に稀である。家族が必要な資金を提供して囚人が裁判官の前に出頭できるようにしない限り、囚人が裁判を受ける可能性は非常に低く、平均して10年以内である。

1日22~23時間監禁された生活空間では、囚人にはトイレが提供されず、ビニール袋に排泄することを余儀なくされている。これらの状況は、2008年に米州人権裁判所によって非人道的であると見なされた。

2024年3月3日、武装ギャングがポルトープランスの主要刑務所を襲撃し、約3700人の囚人が脱走、12人が死亡した。未決勾留者の多さも問題であり、関連する人権侵害の実態は国際的な報告書でも指摘されている。

6. 経済

ハイチ経済は、西半球で最も貧しく、慢性的な貧困、低い経済成長率、高い失業率、外国からの援助への極度の依存、著しい所得格差といった特徴を持つ。その構造的問題と現状、国民生活への影響、及び持続可能な発展への課題は、社会的公正性の観点から深刻な分析を必要とする。

6.1. 経済構造と現状

ハイチの一人当たりGDPは1800 USD、GDPは199.70 億 USD(2017年推定)である。国の通貨はハイチ・グールドを使用している。観光産業があるにもかかわらず、ハイチはアメリカ大陸で最も貧しい国の一つであり、その主な原因として汚職、政治的不安定、劣悪なインフラ、医療不足、教育不足が挙げられている。失業率は高く、多くのハイチ人が移住を求めている。2010年の地震とその後のコレラの流行後、貿易は劇的に減少し、国の購買力平価GDPは8%減少した(121.50 億 USDから111.80 億 USDへ)。ハイチは2010年の国連人間開発指数で182カ国中145位にランクされ、人口の57.3%がHDIの貧困指標のうち少なくとも3つで剥奪状態にあった。

2000年の選挙紛争とアリスティド大統領の統治に関する非難の後、ハイチ政府への米国の援助は2001年から2004年にかけて停止された。2004年のアリスティドの退陣後、援助は再開され、ブラジル軍が国連ハイチ安定化ミッションの平和維持活動を率いた。ほぼ4年間の不況の後、経済は2005年に1.5%成長した。2009年9月、ハイチはIMFと世界銀行の重債務貧困国プログラムによって設定された条件を満たし、対外債務の帳消しの資格を得た。

2015年には、政府予算の90%以上がベネズエラ主導の石油同盟であるペトロカリブとの協定から来ていた。

農業中心の脆弱な経済構造、インフォーマルセクターの肥大化、政治不安、自然災害、インフラ不足、海外からの負債といった構造的な経済難が、ハイチ経済の低迷の主な原因となっている。

6.2. 対外援助

ハイチ経済は、二国間援助や国際機関からの援助といった国際援助に極めて高く依存している。主要な援助国・機関には、アメリカ合衆国、カナダ、欧州連合、世界銀行、国際通貨基金などがある。援助の形態は、人道支援、開発援助、財政支援など多岐にわたる。しかし、長年にわたる多額の援助にもかかわらず、ハイチの貧困状況は改善されず、「援助疲れ」や援助が自立性を阻害しているといった批判も存在する。援助の透明性や効果的な活用、そしてハイチ自身のオーナーシップ確立が大きな課題となっている。

ハイチは1990年から2003年にかけて40.00 億 USD以上の援助を受け、そのうち15.00 億 USDは米国からのものであった。最大の援助国は米国であり、カナダと欧州連合がそれに続く。2010年1月、地震後、バラク・オバマ米国大統領は11.50 億 USDの援助を約束した。欧州連合は4.00 億 EUR(6.16 億 USD)以上を約束した。隣国のドミニカ共和国も、公立大学の資金提供と建設、国境地域での無料医療サービス、2010年の地震後の物流支援など、ハイチに広範な人道支援を提供してきた。

国連によると、2020年までに地震後の復興のために133.40 億 USDが割り当てられたが、2010年の地震から2年後には、その金額の半分以下しか実際には解放されていなかった。2015年現在、米国政府は40.00 億 USDを割り当て、30.00 億 USDはすでに支出され、残りは長期的なプロジェクトに充てられている。

6.3. 貿易

ハイチの主要な輸出品は衣料品、マンゴー、コーヒー、精油(特にベチバー油)などであり、輸入品は食料品、燃料、工業製品などである。主要な貿易相手国はアメリカ合衆国、ドミニカ共和国、欧州連合諸国である。慢性的な貿易赤字が続いており、輸出産業の育成と競争力強化が課題となっている。2015年のCIAワールドファクトブックによると、ハイチの主な輸入相手国はドミニカ共和国35%、米国26.8%、オランダ領アンティル8.7%、中国7%(2013年推定)であった。ハイチの主な輸出相手国は米国83.5%(2013年推定)であった。ハイチは2011年に30.00 億 USDの貿易赤字を抱えており、これはGDPの41%に相当する。

6.4. エネルギー

ハイチはエネルギー需要の多くをペトロカリブとの石油同盟に大きく依存している。近年、水力、太陽光、風力エネルギーが持続可能なエネルギー源として検討されている。

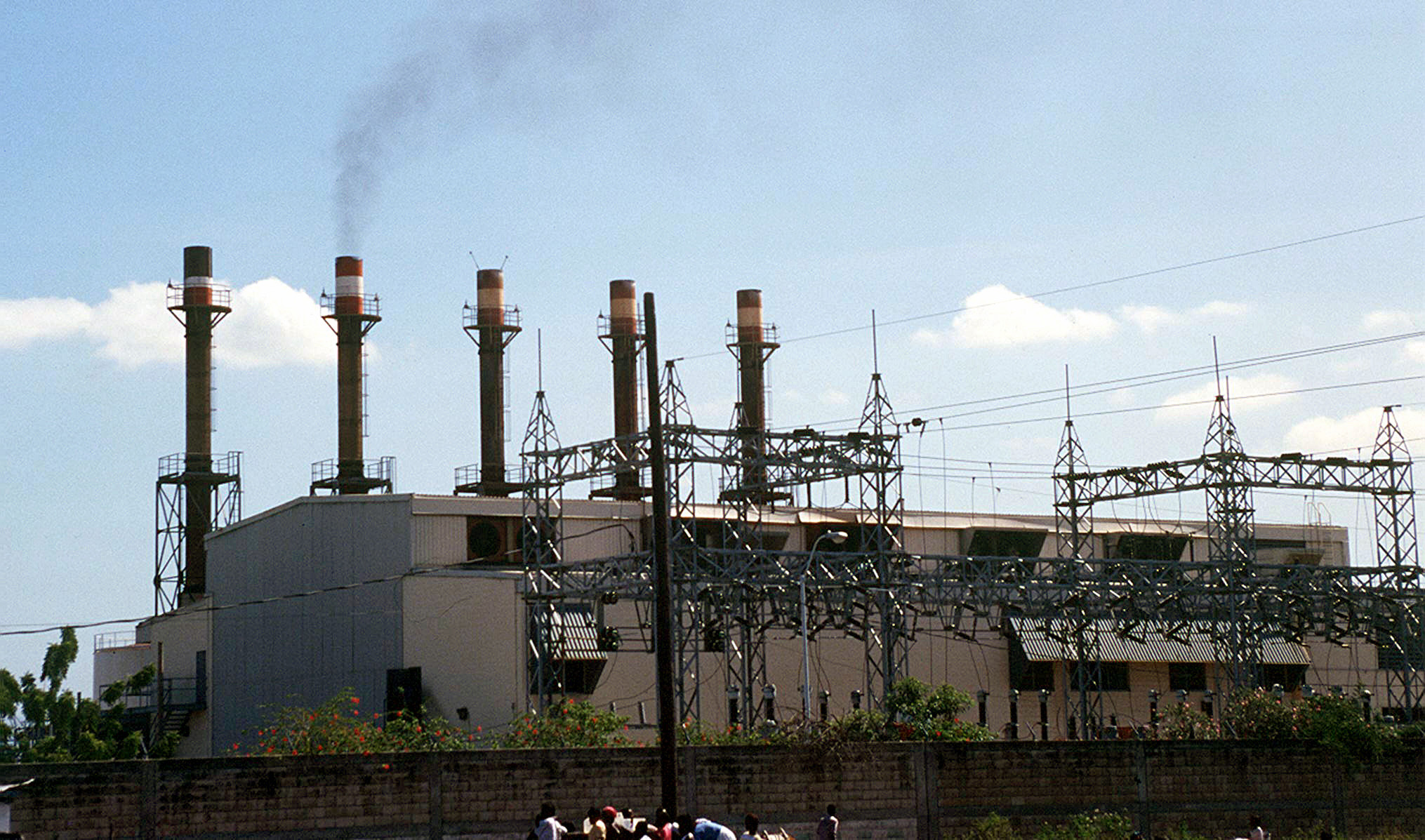

2017年現在、アメリカ大陸の全国家の中で、ハイチは最もエネルギー生産量が少ない。国土の4分の1未満しか電力網が整備されていない。エネルギー供給があるハイチのほとんどの地域は発電機によって電力が供給されている。これらの発電機はしばしば高価で、多くの汚染を生み出す。電力が供給される地域でも日常的に停電が発生し、一部の地域では1日12時間の電力供給に制限されている。電力は少数の独立系企業(Sogener、E-power、Haytrac)によって供給されている。全国的な電力網は存在しない。最も一般的なエネルギー源は木材であり、木炭も同様である。年間約400万トンの木材製品が消費されている。木炭や木材と同様に、石油も重要なエネルギー源である。ハイチは自国で燃料を生産できないため、すべての燃料を輸入している。年間約69万1000トンの石油が同国に輸入されている。

2018年、24時間電力供給プロジェクトが発表された。この目的のために、ポルトープランスだけで236MWの電力が必要であり、他のすべての地域ではさらに75MWが必要である。現在、人口の27.5%しか電力にアクセスできておらず、さらに、国営電力会社であるハイチ電力(Ed'H)は全体の電力需要の62%しか満たすことができていない。

慢性的な電力不足、低い発電能力、電力アクセスにおける著しい地域格差と都市部での計画停電が常態化している。再生可能エネルギー(太陽光など)開発の取り組みも進められているが、資金や技術面での課題が大きい。

6.5. 主要産業

ハイチ経済を支える、あるいは潜在的に支え得る主要な産業部門には、農業、軽工業(特に縫製業)、観光業などがある。しかし、いずれの産業も多くの課題を抱えており、労働者の権利保護、環境への配慮、地域社会への貢献といった観点からの持続可能な発展が求められている。

6.5.1. 農業

ハイチ農業は伝統的に小規模自作農が中心で、天水に依存している。主要な栽培作物はコーヒー、マンゴー、サトウキビ、カカオ、ベチバー(香水の原料となる)などである。しかし、生産性は低く、食料自給率も低い。これにより、食糧安全保障は危機的な状況にあり、農村地域の貧困は深刻である。農民の生活改善のためには、灌漑設備の整備、農業技術の向上、市場へのアクセス改善などが不可欠である。

ハイチは、高級香水、エッセンシャルオイル、フレグランスの製造に使用される根菜であるベチバーの世界有数の生産国であり、世界の供給量の半分を占めている。ハイチ人の約40~50%が農業部門で働いている。しかし、1980年代初頭の米国農務省による土壌調査によると、作物の栽培に非常に適した土地はわずか11.3%であった。ハイチは食料需要の半分を輸入に頼っており、米の80%を輸入している。

ハイチはマンゴー、カカオ、コーヒー、パパイヤ、マホガニーナッツ、ホウレンソウ、クレソンなどの作物を輸出している。農産物は全輸出の6%を占める。さらに、現地の農産物にはトウモロコシ、豆、キャッサバ、サツマイモ、ピーナッツ、ピスタチオ、バナナ、キビ、ハト豆、サトウキビ、米、ソルガム、木材などがある。

6.5.2. 観光業

ハイチは、美しいビーチや山岳地帯といった自然景観、シタデル・ラフェリエールのような歴史的・文化的遺産など、観光資源に恵まれている。観光産業は潜在的な可能性を秘めているが、深刻な治安不安、インフラの未整備、政治的不安定などがその発展を大きく阻害している。政府による観光振興策も行われているが、根本的な問題解決が不可欠である。

ハイチの観光市場は未開発であり、政府はこの分野を重点的に推進している。ハイチには、白い砂浜、山岳風景、一年中温暖な気候など、他のカリブ海の観光地が観光客を惹きつける多くの特徴がある。しかし、海外での同国のイメージの悪さ(時には誇張されている)が、この分野の発展を妨げてきた。2014年、同国は125万人の観光客(主にクルーズ船から)を受け入れ、この産業は2014年に2.00 億 USDを生み出した。

2014年には、高級なベストウェスタンプレミア、ペシオンヴィルのオクシデンタル・ホテルズ&リゾーツによる5つ星のロイヤルオアシスホテル、ポルトープランスのトゥルジョー地区にある4つ星のマリオットホテルなど、いくつかのホテルが開業した。また、ポルトープランス、レカイ、カパイシャン、ジャクメルにも新しいホテル開発が行われている。

2012年10月21日、ハイチのミシェル・マテリ大統領、ヒラリー・クリントン米国務長官、ビル・クリントン、リチャード・ブランソン、ベン・スティラー、ショーン・ペンが、カリブ海最大の600エーカーのカラコル工業団地を開設した。このプロジェクトには3.00 億 USDの費用がかかり、10メガワットの発電所、水処理プラント、労働者住宅が含まれていた。この公園の計画は2010年の地震以前から存在していたが、ハイチの復興を支援するための米国の対外援助戦略の一環として迅速に進められた。この公園は、カパイシャン国際空港を大型国際便に対応できるよう拡張すること、フォールリベルテに国際港を建設すること、2012年1月12日にリモナード(カパイシャン近郊)に新大学の5000万ドルのロワ・アンリ・クリストフキャンパスを開設することなどを含む、ハイチ北部および北東部県の「マスタープラン」の一部であった。

2012年、アメリカ合衆国国際開発庁(USAID)は、この公園が完全に開発されれば最大65,000人の雇用を創出する可能性があると考えていた。韓国の衣料品メーカーであるセアトレーディング株式会社は、この公園の唯一の主要テナントであり、計画していた20,000人のうち5,000人の恒久的雇用を創出し、5,000戸の住宅を建設すると約束したが、2014年までにカラコル近郊に建設された住宅はわずか750戸であった。

10年後、この公園はクリントン夫妻が約束した変革を実現できなかったと考えられていた。米国は港湾プロジェクトに数千万ドルを投資したが、最終的には放棄した。この公園を設立するために、小規模農家の数百家族、全体で約3,500人が土地から立ち退かされた。米国政府会計検査院による監査では、港湾プロジェクトには「港湾の計画、建設、監督における技術的専門知識を持つスタッフ」が不足しており、USAIDは1970年代以降どこにも港湾を建設していなかったことが明らかになった。2015年のUSAIDの実現可能性調査では、「新しい港は様々な技術的、環境的、経済的理由から実現不可能」であり、米国は予測される費用の大部分をカバーするための資金が7200万米ドル不足しており、USAIDが誘致しようとしていた民間企業は「ハイチ北部に新しい港を建設することを支援することに関心がない」ことが判明した。

6.6. 通貨

ハイチの公式通貨はハイチ・グールド(HTG)である。その歴史、為替レートの変動、そして「ハイチ・ドル」(一般的に米ドルを指す通称、1ハイチ・ドル=5グールド)の併用状況が見られる。インフレーションは国民の購買力に大きな影響を与えており、生活必需品の価格上昇が貧困層の生活をさらに圧迫している。ビジネス部門や個人の大多数は米ドルも受け入れるが、屋外市場ではグールドが好まれる場合がある。地元の人々は米ドルを「dollar américain」(dollar américainドラ・アメリケンフランス語)または「dollar US」(dollar USウーエス英語と発音)と呼ぶことがある。

6.7. 社会基盤

ハイチの交通(道路、港湾、空港)、通信(固定・携帯電話、インターネット)、エネルギー供給、上下水道といった全般的な社会基盤(インフラストラクチャー)の整備状況は著しく遅れている。これが国家の経済発展、国民生活の質、災害対応能力に深刻な影響を与えており、特に社会的弱者へのアクセス格差が問題となっている。

6.7.1. 交通

ハイチには、国の一端から他端まで走る2つの主要な幹線道路がある。北部の国道1号線(National Highway One)はポルトープランスから始まり、モンルイやゴナイーヴといった沿岸の町を蛇行しながら、北部の港カパイシャンに至る。南部の国道2号線は、ポルトープランスとレカイをレオガンやプチ=ゴアーヴを経由して結んでいる。ハイチの道路状況は一般的に劣悪で、多くが穴だらけであり、悪天候時には通行不能になる。

ポルトープランス港(Port international de Port-au-Princeポール・アンテルナショナル・ド・ポルトープランスフランス語)は、国内の他の十数港よりも多くの船舶登録数を誇る。港の施設にはクレーン、大型の停泊施設、倉庫などがあるが、これらの施設は状態が良くない。港は、港湾使用料が非常に高いためか、十分に利用されていない。サン=マルク港は現在、消費財の主要な入港地となっている。

かつてハイチは鉄道輸送を利用していたが、使用されていた鉄道インフラの維持管理が悪く、修復費用はハイチ経済の資力を超えている。2018年、ドミニカ共和国地域開発評議会は両国間の「トランス・イスパニョーラ」鉄道を提案した。

主要幹線道路の整備不良、地方における道路網の欠如、ポルトープランス港など主要港湾施設の老朽化と機能不全、国際空港の現状、そして「タップタップ」と呼ばれる乗り合いバスを中心とする公共交通手段の特徴と限界は、経済活動と国民生活の大きな足かせとなっている。「タップタップ」バスは、カラフルに塗装されたバスやピックアップトラックで、乗り合いタクシーとして機能している。「タップタップ」という名前は、乗客が降りたいことを示すためにバスの金属製の車体を叩く音に由来する。これらの貸切車両はしばしば個人所有であり、広範囲に装飾されている。それらは固定ルートを走り、乗客で満員になるまで出発せず、乗客は通常どの地点でも下車できる。装飾は典型的なハイチの芸術形式である。

6.7.2. 通信

ハイチの通信には、ラジオ、テレビ、固定電話、携帯電話、インターネットが含まれる。ハイチは、世界経済フォーラムのネットワーク準備指数(NRI)において、北米諸国の中で最下位にランクされた。これは、国の情報通信技術の発展レベルを決定するための指標である。ハイチは2014年のNRIランキングで全体148カ国中143位となり、2013年の141位から順位を下げた。

固定電話及び携帯電話の普及状況には地域差があり、特に地方ではアクセスが限られている。インターネットへのアクセス率も低く、情報通信技術(ICT)分野の発展は遅れている。これが教育機会の格差、ビジネスの阻害、情報アクセスへの不平等といった問題を引き起こしている。

6.7.3. 上下水道

ハイチは上下水道セクターにおいて重要な課題に直面している。特に、公共サービスへのアクセスは非常に低く、その質は不十分であり、外国からの援助や政府がセクターの制度強化を宣言しているにもかかわらず、公的機関は依然として非常に脆弱である。外国およびハイチのNGOは、特に農村部や都市のスラム地域において、このセクターで重要な役割を果たしている。

安全な飲料水へのアクセスが著しく低い現状は、国民の健康を脅かす深刻な問題である。未整備な下水道システムは衛生問題を引き起こし、コレラなどの水系感染症の蔓延リスクを高めている。国際機関やNGOによる給水・衛生改善の取り組みが進められているが、広範な普及には至っていない。

7. 社会

ハイチ社会は、人口構成、民族、言語、宗教、教育、保健医療といった構造的特徴に加え、深刻な貧困、著しい社会的・経済的不平等、高い失業率、社会不安、ジェンダー不平等など、多岐にわたる主要な社会問題を抱えている。本節では、特に社会的弱者の視点と人権状況に焦点を当ててこれらの問題を分析する。

7.1. 人口

2018年、ハイチの人口は約1078万8000人と推定された。2006年には、人口の半数が20歳未満であった。1950年、最初の公式国勢調査では総人口310万人であった。ハイチの平均人口密度は約350人/km2で、人口は都市部、沿岸平野部、渓谷部に最も集中している。

高い人口密度と都市部(特に首都)への集中、若年層が多い年齢構成、高い出生率と乳幼児死亡率、低い平均寿命といった主要な人口統計学的特徴が見られる。近年の変化の傾向としては、都市化の進行と海外への移民増加が挙げられる。

アメリカ合衆国には2015年時点で推定881,500人のハイチ系住民がおり、ドミニカ共和国には2007年時点で推定80万人がいた。キューバには2013年に30万人、カナダには2006年に10万人、フランス本土には2010年に8万人、バハマには2009年に最大8万人のハイチ系住民がいた。

2018年時点の出生時平均余命は63.66歳であった。

7.2. 民族構成

植民地支配下では、ハイチのムラートは一般的に黒人多数派よりも特権を与えられていたが、白人人口よりは権利が少なかった。国の独立後、彼らは国の社会エリートとなった。ハイチの歴史を通じて多くの指導者がムラートであった。この間、奴隷と解放奴隷(affranchi)は教育、収入、職業への機会が限られていたが、独立後も社会構造は今日まで遺産として残っており、上流階級と下流階級の格差は植民地時代から大きく改革されていない。人口の5%を占めるムラートは、ハイチの政治、経済、社会、文化の階層において優位性を維持してきた。その結果、今日のエリート階級は、一般的に肌の色が薄い影響力のある人々の小さなグループで構成されている。

アフリカ系住民が人口の大多数(約95%)を占める。ムラート(白人とアフリカ系の混血)やその他の少数派(ヨーロッパ系、レバノン系など)も存在する。歴史的に形成された肌の色に基づく社会階層と、それに伴う差別や不平等の問題は根深く、社会的公正の実現に向けた大きな課題となっている。

7.3. 言語

ハイチの2つの公用語はフランス語とハイチ・クレオール語である。フランス語は主要な書記言語であり、行政上認可された言語(報道の主要言語でもある)であり、ハイチ人の42%が話す。教育を受けたハイチ人全員が話し、ほとんどの学校での教育媒体であり、ビジネス部門でも使用されている。結婚式、卒業式、教会のミサなどの儀式的な行事でも使用される。ハイチは、フランス語を公用語として指定しているアメリカ大陸の2つの独立国の一つである(もう一つはカナダ)。他のフランス語圏地域はすべてフランスの海外県または海外領土である(例:フランス領ギアナ)。ハイチ・クレオール語は、ほぼすべてのハイチ人人口によって話されている。ハイチ・クレオール語の基礎言語であるフランス語は、ハイチのエリート層や上流階級の間で人気がある。フランス語はビジネス部門でも人気があり、アメリカの影響により、はるかに少ない程度ではあるが英語も人気がある。スペイン語は、ハイチとドミニカ共和国の国境沿いに住む一部のハイチ人によって話されている。英語とスペイン語は、アメリカ合衆国や様々なラテンアメリカ諸国からのハイチ人被強制送還者によって話されることもある。全体として、ハイチ人の約90~95%がハイチ・クレオール語とフランス語のみを流暢に話し、半数以上がクレオール語しか知らない。

地元では「クレヨル」と呼ばれるハイチ・クレオール語は、最近標準化が進み、事実上全人口によって話されている。フランス語系クレオール言語の一つであるハイチ・クレオール語は、語彙の大部分がフランス語に由来するが、その文法は一部の西アフリカ言語に似ている。また、タイノ語、スペイン語、ポルトガル語からの影響も受けている。ハイチ・クレオール語は他のフランス語クレオール語、特にアンティル・クレオール語やルイジアナ・クレオール語と関連がある。

ハイチ・クレオール語は国民のほぼ全員が話す日常語であり、フランス語はエリート層や公教育、公式文書などで主に使われる。この二言語併用環境は、国民のアイデンティティ形成、教育機会の均等、社会参加のあり方に複雑な影響を与えている。近年、クレオール語の地位向上と教育における活用が推進されている。

7.4. 宗教

2018年のCIAワールドファクトブックによると、ハイチ人の55%がカトリック教徒、29%がプロテスタント(バプテスト15.4%、ペンテコステ派7.9%、セブンスデー・アドベンチスト3%、メソジスト1.5%、その他0.7%)であった。他の情報源ではプロテスタント人口がより多く、2001年には人口の3分の1を占めていた可能性を示唆している。ラテンアメリカの他の国々と同様に、ハイチでもプロテスタントの全般的な拡大が見られ、その多くは福音派とペンテコステ派である。

ハイチのシブリー・ラングロワ枢機卿は、カトリック教会の全国司教協議会の会長である。

西アフリカにルーツを持ち、キューバやブラジルの宗教と類似点を持つヴードゥー教は、人口の2.1%が正式に信仰している。しかし、ハイチ人の50~80%がヴードゥー教の信仰や慣習の要素を、特にカトリックと組み合わせて宗教に取り入れていると推定されている。これは、奴隷たちが伝統的なロア(精霊)をカトリックの聖人として偽装することを余儀なくされた植民地時代のヴードゥー教の起源を反映しており、これは習合と呼ばれるプロセスの一部である。そのため、特に歴史的な迫害や大衆メディア・文化における誤解、そして増え続けるプロテスタント人口の一部における現代的なスティグマを考えると、ハイチにおけるヴードゥー教徒の数を推定することは困難である。それにもかかわらず、ヴードゥー教は2003年にハイチ政府によって公式に承認された。

ヴードゥー教の文化と信仰の遍在性を反映して、ハイチの多くのカトリック教徒やプロテスタントはヴードゥー教を「悪魔崇拝」として非難する一方で、その精霊の力や存在を否定するのではなく、「邪悪」で「悪魔的」な敵対者と見なし、キリスト教の祈りによる介入が必要であると考える。プロテスタントはカトリックの聖人崇敬を偶像崇拝と見なし、一部のプロテスタントはしばしば彫像やその他のカトリックの道具を破壊する。

ハイチの少数派宗教には、イスラム教、バハイ教、ユダヤ教、仏教などがある。

ローマ・カトリックが多数派を占める一方で、アフリカ起源の伝統宗教であるヴードゥー教が広く信仰され、両者が混淆・併存しているのがハイチの宗教文化の大きな特徴である。プロテスタント諸派の信者も近年増加している。宗教は、社会規範、日常生活、そして時には政治にも影響を与えている。

7.5. 教育

ハイチの教育制度はフランス式を基盤としている。高等教育は教育省の管轄下にあり、大学やその他の公立・私立機関によって提供されている。

初等学校の80%以上が、非政府組織、教会、コミュニティ、営利事業者が運営する私立であり、政府の監督は最小限である。2013年のミレニアム開発目標報告書によると、ハイチは初等教育の純就学率を1993年の47%から2011年には88%に着実に向上させ、教育における男女の平等な参加を達成した。フード・フォー・ザ・プアやハイチアン・ヘルス・ファウンデーションなどの慈善団体が、子供たちのために学校を建設し、必要な学用品を提供している。

2015年のワールドファクトブックによると、ハイチの識字率は60.7%である。

多くの改革者が、ハイチのすべての初等学校年齢の生徒のための無料、公立、普遍的な教育システムの創設を提唱してきた。米州開発銀行は、政府が適切に資金提供されたシステムを創設するために少なくとも30.00 億 USDが必要になると推定している。

中等学校を無事卒業すると、学生は高等教育に進むことができる。ハイチの高等教育機関にはハイチ大学が含まれる。ハイチ大学および海外では、医学部や法学部も提供されている。ブラウン大学は、ハイチのサン=ダミアン病院と協力して、小児医療カリキュラムを調整している。

極めて低い就学率と高い中退率、教育の質の低さ、著しい地域間・所得層間格差、低い識字率が深刻な問題である。高等教育機関としてはハイチ大学などがあるが、その機能は十分とは言えない。教育が貧困の連鎖を断ち切る上での役割は大きいが、多くの課題を抱えており、国際社会の支援も不可欠である。

7.6. 保健医療

2012年現在、ハイチの10歳未満の子供の60%が予防接種を受けていたが、これは他の国の93~95%と比較して低い。最近では、特定の病気(この場合は麻疹と風疹)に対して対象人口の91%もの予防接種を行うと主張する大規模な予防接種キャンペーンが実施されている。ほとんどの人々は、ハイチの病院への交通手段やアクセスがない。

世界保健機関(WHO)は、下痢性疾患、HIV/AIDS、髄膜炎、呼吸器感染症をハイチにおける一般的な死因として挙げている。ハイチの子供たちの90%が水系感染症と腸内寄生虫に苦しんでいる。ハイチの人口の1.71%(2015年推定)がHIVに感染している。2017年の報告書によると、ハイチにおける結核(TB)の発生率は地域で最も高く、人口10万人あたり推定200例である。毎年約3万人のハイチ人がマラリアに罹患している。

ハイチの世帯の約75%が水道水を利用できない。安全でない水、不十分な住居、非衛生的な生活環境が、感染症の高い発生率に寄与している。医療従事者の慢性的な不足があり、病院は資源が不足しており、この状況は2010年1月の地震後に明らかになった。2019年のハイチの乳児死亡率は出生1,000人あたり48.2人であり、米国の出生1,000人あたり5.6人と比較される。

2010年の地震後、パートナーズ・イン・ヘルスは、世界最大の太陽光発電病院であるミレバレ大学病院を設立した。

ハイチ国民は、感染症、栄養失調、高い妊産婦・乳幼児死亡率といった主要な健康問題に直面している。医師・看護師不足、医療施設・医薬品の欠乏により、医療サービスへのアクセスは著しく制限されている。劣悪な公衆衛生環境も問題を深刻化させており、平均寿命は短い。保健医療システムは国際援助に大きく依存しているが、その持続可能性と質の向上が大きな課題である。

7.7. 社会問題

ハイチ社会は、極度の貧困、深刻な所得格差と富の偏在、高い失業・不完全雇用、慢性的な食糧不足(飢餓)、劣悪な住環境、高い犯罪率(特にギャングによる暴力)、児童労働(「レスタヴェック」問題を含む)、人身売買、ジェンダーに基づく暴力といった、多層的かつ深刻な社会問題を構造的に抱えている。これらの問題の背景、実態、そして人権への影響は、国際社会からの注目と支援を必要としている。

7.7.1. 貧困と所得

ハイチは熟練労働者の不足、広範な失業、不完全雇用に苦しんでいる。労働力人口のほとんどのハイチ人は非公式な仕事に就いている。人口の4分の3が1日2 USD以下で生活している。

海外に住むハイチ人からの送金が主要な外貨獲得源であり、2012年時点でGDPの5分の1(20%)に相当し、輸出による収入の5倍以上であった。2004年には、ハイチの大学卒業生の80%以上が海外に住んでいた。

時折、子供の世話をできない家族が、子供をより裕福な家庭に「レスタヴェック」、つまり家事使用人として住まわせることがある。その見返りとして、その家庭は子供が教育を受け、食事と住居を提供されることになっている。しかし、この制度は悪用されやすく、物議を醸しており、児童奴隷制度に例える人もいる。

国民の大多数が1日2米ドル以下で生活するという極度の貧困が蔓延しており、ジニ係数などで示される深刻な所得格差の実態は、社会の不安定化を招く大きな要因となっている。食糧不安と飢餓問題も深刻で、その背景には低い農業生産性、自然災害、経済的困難などがある。貧困削減と社会的セーフティネット構築のための国内外の取り組みが続けられているが、道半ばである。

7.7.2. 住居

農村部では、人々はしばしば波板鉄板の屋根を持つ木造の小屋に住んでいる。屋外便所は小屋の裏手にある。ポルトープランスでは、カラフルなスラム街が都心部を取り囲み、山腹を登っている。

中間層および上流階級は郊外、または大都市の中心部のアパートに住んでおり、そこには都市計画がある。彼らが住む家の多くは、金属製のスパイク、有刺鉄線、割れたガラス、時にはその3つすべてが埋め込まれた壁の後ろにあるミニチュア要塞のようである。電力網が不安定なため、家にはバックアップ発電機がある。屋上に貯水槽を備えている家さえある。

都市部のスラム(特にシテ・ソレイユなど)における過密で劣悪な住環境は、衛生問題や感染症のリスクを高めている。地震やハリケーンといった自然災害による住宅の大規模な破壊と再建の遅れも深刻である。土地所有権の不明確さが再建を妨げる一因ともなっている。全般的な住居の不安定な状況とホームレス問題も、多くの国民が直面する困難である。

8. 文化

ハイチの文化は、アフリカ、フランス、そして先住民であるタイノの文化要素が融合し、独自の発展を遂げた豊かで多様なものである。伝統芸術、音楽、舞踊、文学、映画、食文化、建築、民間信仰、祭礼、スポーツといった側面から、その独自性と魅力がうかがえる。

8.1. 芸術

ハイチの芸術は独特であり、特に絵画と彫刻を通じて際立っている。鮮やかな色彩、素朴な視点、そして巧妙なユーモアがハイチ芸術を特徴づけている。ハイチ芸術で頻繁に取り上げられる題材には、大きな食べ物、風景、市場の活動、ジャングルの動物、儀式、踊り、神々などがある。深い歴史と強いアフリカとの結びつきの結果、シンボルはハイチ社会において大きな意味を持つようになった。多くの芸術家は、都市の日常生活を描いたカパイシャン派、その沿岸都市の険しい山々や湾を反映したジャクメル派、あるいは抽象化された人間のフォルムが特徴でヴードゥーの象徴主義に強く影響を受けたサン=ソレイユ派など、絵画の「流派」に集まっている。

1920年代には、ハイチの文化とアフリカのルーツに触発された表現主義的な絵画で、インディジェニスト運動が国際的な評価を得た。この運動の著名な画家には、エクトール・イポリット、フィロメ・オバン、プレフェット・デュフォーなどがいる。近年の著名な芸術家には、エドゥアール・デュヴァル=カリエ、フランツ・ゼフィラン、ルロワ・エグジル、プロスペル・ピエール=ルイ、ルイジアヌ・サン=フルーランなどがいる。彫刻もハイチで行われており、この分野の著名な芸術家にはジョルジュ・リオトーやセルジュ・ジョリモーがいる。

強烈な色彩、素朴な視点、独特の象徴性を持つハイチ美術は、「ナイーブアート(素朴派)」として国際的に知られる絵画が特に有名である。金属彫刻や木彫も盛んで、ヴードゥー教の影響を受けた作品も多い。主要な芸術潮流としてはサン・ソレイユ派などがあり、代表的な芸術家にはエクトール・イポリット、ジョルジュ・リオトーなどが挙げられる。

8.2. 音楽と舞踊

ハイチ音楽は、この地に定住した多くの人々から引き出された広範な影響を組み合わせています。それはフランス、アフリカ、スペインの要素、そしてイスパニョーラ島に住んでいた他の人々、そしてわずかな先住民タイノの影響を反映しています。ハイチ文化に特有の音楽スタイルには、ヴードゥー教の儀式の伝統から派生した音楽、ララパレード音楽、トゥルバドゥのバラード、ミニジャズロックバンド、ラシン運動、ハイチのヒップホップクレオール、メレンゲ、そしてコンパなどがあります。若者はディスコと呼ばれるナイトクラブでパーティーに参加し、バル(フォーマルなダンスのような舞踏会)に出席します。

コンパ(konpa)は、アフリカのリズムとヨーロッパの社交ダンスから生まれ、ハイチのブルジョア文化と混ざり合った、複雑で常に変化する音楽です。メレンゲを基本的なリズムとする洗練された音楽です。ハイチには、1937年にジャズ・ギニャールが非商業的に録音されるまで、録音された音楽はありませんでした。

ハイチ独自の多様な音楽ジャンルには、コンパ(Compas)、メレンゲ(Méringue)、ララ(Rara)、ミジック・ラシン(Mizik Rasin)などがある。ヴードゥー教の儀式と結びついた伝統音楽や、それらに関連する舞踊文化(宗教舞踊、カーニバルでの踊りなど)も豊かで、その歴史と特徴はハイチ文化の重要な一部を成している。

8.3. 文学

ハイチは常に文学的な国であり、国際的に認められた詩、小説、演劇を生み出してきました。フランス植民地時代の経験は、フランス語を文化と威信の場として確立し、それ以来、フランス語は文学界と文学作品を支配してきました。しかし、18世紀以来、ハイチ・クレオール語で書くための持続的な努力がなされてきました。クレオール語が公用語として認められたことにより、クレオール語の小説、詩、演劇が拡大しました。1975年、フランケチエンヌは、完全にハイチ・クレオール語で書かれた最初の小説である『Dezafi』の出版により、フィクションにおけるフランスの伝統を初めて打ち破りました。他の著名なハイチの作家には、ジャン・プライス=マルス、ジャック・ルーマン、ジャック・ステファン・アレクシス、マリー・ヴュー=ショーヴェ、ピエール・クリタンドル、ルネ・ドゥペストル、エドウィージ・ダンティカ、リオネル・トゥルイヨ、ダニー・ラフェリエールなどがいます。

ハイチ文学は、フランス語文学とクレオール語文学の両方で豊かな歴史を持つ。ジャック・ルーマン、ルネ・ドゥペストル、エドウィージ・ダンティカといった主要な作家とその代表作は国際的にも評価が高い。亡命文学(ディアスポラ文学)も重要な位置を占め、現代ハイチ文学は国内外で注目を集めている。

8.4. 映画

ハイチには小規模ながら成長を続ける映画産業があります。主にドキュメンタリー映画製作で活躍する著名な監督には、ラウル・ペックやアルノルド・アントナンなどがいます。フィクション映画を製作する監督には、パトリシア・ブノワ、ウィルケンソン・ブルーナ、リチャード・セネカルなどがいます。

ラウル・ペックなどの国際的に評価される監督や俳優を輩出している。ドキュメンタリー映画やフィクション映画において、ハイチ社会の現実や歴史を映し出す作品が制作されている。

8.5. 食文化

ハイチは、クレオール料理(ケイジャン料理に関連)とスープ・ジュウムで有名です。

ハイチ料理は、アフリカ、フランス、スペイン、そしてタイノの食文化が融合した独特の味わいを持つ。米、豆、プランテン(料理用バナナ)、唐辛子などが主要な食材として使われる。代表的な料理には、豚肉の揚げ物「グリオ」(griotグリオハイチ語)、独立記念日に食されるカボチャのスープ「スープ・ジュム」(soup joumouスープ・ジュムハイチ語)、ハイチ風パティ(pâté haïtienパテ・ハイシアンハイチ語)などがある。ラム酒を含む飲料文化も豊かである。

8.6. 建築

シタデル・ラフェリエールやサン=スーシ宮殿といったユネスコ世界文化遺産に登録されている歴史的建造物は、ハイチの独立と建国の歴史を象徴する。コロニアル様式の建築や、「ジンジャーブレッド・ハウス」と呼ばれる独特の美しい木造住宅、伝統的な住居の建築様式など、多様な建築文化が見られる。記念碑には、1982年に世界遺産に登録されたサン=スーシ宮殿とシタデル・ラフェリエールが含まれる。北部マッシフ・デュ・ノール、国立歴史公園に位置するこれらの建造物は、19世紀初頭のものである。これらの建物は、ハイチがフランスから独立した後に最初に建てられたものの一つである。

アメリカ大陸最大の要塞であるシタデル・ラフェリエールは、ハイチ北部に位置する。1805年から1820年にかけて建設され、今日では一部のハイチ人から世界の八番目の不思議と呼ばれている。

国立遺産保護研究所は、33の歴史的建造物とカパイシャンの歴史的中心部を保存している。

植民地都市ジャクメルは、暫定的に世界遺産として承認されていたが、2010年の地震で広範囲に被害を受けた。

8.7. 博物館

クリストファー・コロンブスの最大の船であるサンタ・マリア号の錨は、ポルトープランスのハイチ国立パンテオン博物館(MUPANAH)に展示されている。

MUPANAHをはじめとする国内の主要な博物館や美術館は、ハイチの歴史、芸術、考古学、民俗文化に関する貴重な収蔵品を展示しており、国の文化遺産の保護と継承に貢献している。

8.8. 民俗と神話

ハイチは民俗伝統で知られています。その多くはハイチのヴードゥー教の伝統に根ざしています。ゾンビへの信仰も一般的です。他の民俗上の生き物には、ルガルー(狼男)がいます。

ヴードゥー教の信仰体系と深く関連するハイチの豊かな民間伝承には、口承文学(民話、ことわざ)、神話上の存在(ロアと呼ばれる神々、ゾンビ、ルガルーなど)、そして伝統的な儀礼や習慣が含まれる。これらはハイチ人の世界観や共同体の絆を形成する上で重要な役割を果たしている。

8.9. 国民の祝日と祭礼

ハイチのカーニバルは、カリブ海で最も人気のあるカーニバルの一つです。2010年、政府は毎年ポルトープランス以外の別の都市でイベントを開催することを決定しました。国民カーニバルは、2月または3月に1週間早く開催される人気のジャクメルカーニバルに続きます。

ララはイースター前に祝われる祭りです。この祭りはカーニバル音楽のスタイルを生み出しました。

独立記念日(1月1日)やデサリーヌ記念日(10月17日)といった主要な国民の祝日がある。また、毎年盛大に開催されるハイチ・カーニバル(マルディグラ)や、ララ祭りといった代表的な文化祭は、その歴史的背景、宗教的・社会的意味、そして独特の慣習や祝祭の様子が特徴的である。

8.10. スポーツ

サッカーはハイチで最も人気のあるスポーツであり、何百もの小規模なクラブが地域レベルで競い合っています。バスケットボールと野球の人気が高まっています。スタッド・シルヴィオ・カトールはポルトープランスにある多目的スタジアムで、現在は主にサッカーの試合に使用されています。1974年、ハイチ代表サッカーチームは、カリブ海のチームとして2番目にワールドカップに出場しました。代表チームは2007年のカリビアン・ネーションズカップで優勝しました。

ハイチは1900年からオリンピックに参加しており、いくつかのメダルを獲得しています。ハイチのサッカー選手ジョー・ゲイジェンズは、1950年のFIFAワールドカップでアメリカ代表チームでプレーし、イングランドに対する1-0の番狂わせの勝利で決勝ゴールを決めました。

最も人気のあるスポーツはサッカーであり、国内リーグ(リーグ・ハイチ)も存在する。サッカーハイチ代表は、過去にFIFAワールドカップ(1974年)やCONCACAFゴールドカップに出場した経験を持つ。バスケットボールや野球も一部で人気があり、オリンピックへの参加や主要選手の活躍も見られる。

9. 対外関係

ハイチの基本的な外交政策は、主権尊重、内政不干渉、国際協力などを原則としている。主要な国交樹立国との二国間関係に加え、国際連合(UN)、米州機構(OAS)、カリブ共同体(CARICOM)といった国際機関及び地域機関での活動も行っている。隣国ドミニカ共和国との間には、国境問題や移民問題といった長年の懸案事項が存在する。国際協力、人道支援、人権外交は、ハイチの外交における重要な側面である。

ハイチは、国連、CARICOM、ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体、国際通貨基金、米州機構、フランコフォニー国際機関、OPANAL、世界貿易機関など、広範な国際的および地域的組織のメンバーである。

2012年2月、ハイチはアフリカ連合(AU)のオブザーバー資格を準加盟国資格に格上げすることを目指すと表明した。AUは2013年6月のサミットでハイチの資格をオブザーバーから準加盟国に格上げする計画であると報じられたが、2016年5月までに申請はまだ批准されていなかった。

9.1. 主要国との関係

ハイチは、歴史的、政治的、経済的に関係の深い主要な国々として、アメリカ合衆国、フランス、カナダ、ドミニカ共和国、キューバなどと二国間関係を築いている。これらの国々との関係は、援助、貿易、移民、安全保障といった多岐にわたる分野で展開されている。

日本との間には、1956年に外交関係が再開され、経済協力や文化交流が行われている。在ハイチ日本国大使館は2021年に開設された。

ハイチは中華民国(台湾)を承認している数少ない国の一つである。