1. 概要

ペルー共和国(ペルー)は、南アメリカ大陸西部に位置する立憲共和制国家である。国土は、太平洋沿岸の乾燥した平原地帯、アンデス山脈の高地帯、そして広大なアマゾン熱帯雨林という三つの主要な地理的地域から成る。首都はリマに置かれている。

古代より多様な文明が栄え、特に15世紀には広大なインカ帝国がこの地を支配した。16世紀にスペインの植民地となり、ペルー副王領の中心として南米大陸におけるスペイン統治の拠点となった。19世紀初頭に独立を達成して以降、ペルーは政治的不安定や経済的困難を幾度も経験しつつも、民主主義体制の確立と持続的な経済発展の道を模索してきた。

ペルーの政治体制は、大統領を行政の長とする三権分立(行政府、一院制の共和国議会から成る立法府、最高裁判所を頂点とする司法府)に基づいている。しかし、その歴史を通じて汚職や政治的基盤の脆弱性が国家運営における大きな課題となっており、特に近年は頻繁な政権交代やそれに伴う社会不安が顕著に見られる。

経済面では、銅、金、銀などの鉱物資源に恵まれ鉱業が主要な輸出産業であるほか、コーヒーやアスパラガスといった農産物の輸出、豊かな漁業資源、そしてマチュ・ピチュなどの世界遺産を中心とした観光業も重要な位置を占める。経済成長の陰で、国内の深刻な貧富の差や地域間格差は依然として大きな社会問題であり、社会的公正の実現が求められている。

社会的には、メスティーソ(混血)、先住民(ケチュア族、アイマラ族など)、ヨーロッパ系、アフリカ系、アジア系(日系、中国系など)といった多様な民族が共存する多文化社会である。公用語はスペイン語、ケチュア語、アイマラ語であり、この多様性を反映している。しかし、歴史的に先住民や少数派の権利が十分に保障されてきたとは言えず、差別撤廃や社会的包摂は現代ペルーにおける重要な課題である。教育水準の向上や保健医療への普遍的アクセスの確保も、国民全体の福祉と社会的公正の観点から継続的な努力が求められている。

文化的には、インカ帝国以前の古代文明の豊かな遺産、スペイン植民地時代に持ち込まれた様式、そして各民族の伝統文化が融合し、音楽、舞踊、食文化、芸術など多岐にわたる独自の文化を形成している。マチュ・ピチュやナスカの地上絵などの世界遺産は、その代表例として世界的に広く知られている。

2. 国名

ペルーという国名の語源については複数の説が存在するが、最も有力なものは、16世紀初頭に現在のパナマのサン・ミゲル湾近くに住んでいた首長「ビルー」(Birúビルスペイン語)に由来するというものである。スペインの探検家たちがこの地域に到達した際、現地住民から南方に「ビルー」という豊かな国があると聞き、これが転訛して「ペルー」となったとされる。フランシスコ・ピサロをはじめとするコンキスタドールたちは、さらに南下してインカ帝国を発見した際、この地域全体を「ペルー」と呼称するようになった。

1529年のトレド協定(Capitulación de Toledoカピトゥラシオン・デ・トレドスペイン語)により、スペイン国王カルロス1世(神聖ローマ皇帝カール5世)は、新たに征服されたインカ帝国の領域を「ペルー県」として公式に認めた。これにより、「ペルー」という名称は法的な地位を獲得した。植民地時代には、この地域は「ペルー副王領」(Virreinato del Perúビレイナート・デル・ペルースペイン語)として統治された。

19世紀にスペインからの独立を果たした後も、この名称は引き継がれ、「ペルー共和国」(República del Perúレプブリカ・デル・ペルースペイン語)となった。1979年の憲法改正により、現行の正式名称である「ペルー共和国」が改めて定められた。

公用語では、スペイン語で「República del Perúレプブリカ・デル・ペルースペイン語」、ケチュア語では「Piruw Ripuwlikaピルウ・リプウリカケチュア語」、アイマラ語では「Piruw Suyuピルウ・スユアイマラ語」と表記される。通称はいずれも「ペルー」(スペイン語:Perúペルースペイン語、ケチュア語:Piruwピルウケチュア語、アイマラ語:Piruwピルウアイマラ語)である。日本語の漢字表記では「秘露」や「平柳」と記されることもある。

3. 歴史

ペルーの歴史は、古代文明の興隆からインカ帝国の成立と滅亡、スペイン植民地時代、そして独立後の共和国としての歩みと、多岐にわたる。各時代を通じて、ペルーの地は南米大陸における重要な文化的・政治的中心地の一つであり続けてきた。その歴史は、先住民文化の豊かな伝統と、外部からの影響との複雑な相互作用によって形成されてきた。社会的公正、人権、民主主義といった観点から見ると、ペルーの歴史は支配と抵抗、搾取と解放を求める闘いの連続でもあった。

3.1. 先コロンブス期

ペルーにおける人類の居住の最も古い証拠は、約1万2500年前に遡るワカ・プリエタ遺跡に見られる。アンデス社会は、灌漑や段々畑といった技術を用いた農業を基盤とし、ラクダ科動物の飼育や漁労も重要な役割を果たしていた。これらの社会は市場や貨幣の概念を持たず、互酬性と再分配の原則によって組織されていた。

ペルーで知られる最古の複雑な社会は、カラル・スーペ文明(ノルテ・チコ文明とも)であり、紀元前3000年から紀元前1800年にかけて太平洋岸で栄えた。これはアメリカ大陸最古の文明の一つであり、世界の文明発祥地の一つとも考えられている。石造建築を特徴とし、宗教的・政治的な中心地として機能していた。

これらの初期の発展に続いて、ペルー全土の海岸部やアンデス山岳地帯で様々な考古学的文化が興亡した。紀元前1000年から紀元前200年頃にかけて太平洋岸で栄えたクピスニケ文化は、初期のプレ・インカ文化の一例である。

紀元前1500年から紀元前300年頃に発展したチャビン文化は、政治的というよりは宗教的な現象であった可能性が高く、その宗教的中心地はチャビン・デ・ワンタルにあった。ネコ科動物や蛇、コンドルなどを神格化した図像が特徴的である。

紀元1世紀初頭にチャビン文化が衰退した後、続く1000年の間に、海岸部と高地の両方で地域的・専門的な文化が興亡した。海岸部では、パラカス文化、ナスカ文化、ワリ文化、そしてより顕著なチムー文化やモチェ文化などが含まれる。

モチェ文化は紀元1千年紀に最盛期を迎え、乾燥地帯を肥沃にする灌漑システム、洗練された陶器、壮大な建造物、巧妙な金属加工で知られていた。「太陽のワカ」や「月のワカ」といった巨大なピラミッド状建造物を築いた。一方、ナスカ文化は、巨大なナスカの地上絵で有名であり、これは宗教的儀式や農耕暦と関連していたと考えられている。

高地では、ティティカカ湖付近のペルーとボリビアにまたがるティワナク文化と、現在のアヤクーチョ市近郊のワリ文化が、紀元500年から1000年の間に大規模な都市集落と広範な国家システムを発展させた。ワリ文化は、四辺形を組み合わせた計画都市を建設し、いわゆるインカ道の先駆けとなる道路網を整備するなど、アンデス全域に影響力を持った「ワリ帝国」とも称される。

海岸北部では、ワリ文化の終末期と重なるようにシカン文化が興隆し、金やトゥンバガ製の豪華な仮面で知られる。その後、同じく海岸北部ではチムー王国が台頭し、首都チャン・チャンは2万5千人以上の人口を抱える大都市となった。チムー王国は高度な灌漑技術と金属加工技術を持っていた。

これらの多様な文化は、それぞれ独自の社会構造、宗教観、芸術様式を発展させ、後のインカ帝国、さらには現代ペルーの文化的基盤を形成する上で重要な役割を果たした。しかし、これらの文化の多くは階層化された社会であり、支配者層による富の集中や、労働力の動員といった側面も持っていた。

3.2. インカ帝国

15世紀、クスコを拠点とするケチュア人の一集団であったインカ族が急速に勢力を拡大し、1世紀足らずの間にコロンブス以前のアメリカ大陸で最大の帝国、タワンティン・スウユ(Tawantinsuyuタワンティンスウユケチュア語、インカ帝国の自称で「四つの州」または「四つの統合された州」を意味する)を形成した。インカの拡大は、皇帝パチャクテク(在位1438年頃 - 1471年頃)の治世下で特に加速した。パチャクテクとその息子トゥパック・インカ・ユパンキの時代に、インカはアンデス地域の大部分を支配下に置き、人口は900万人から1600万人に達したとされる。パチャクテクはまた、広大な帝国を統治するための包括的な法典を公布し、壮大に再建されたクスコから統治する太陽神としての絶対的な現世的・精神的権威を確立した。

1438年から1533年にかけて、インカは征服から平和的同化に至るまで様々な方法を用いて、西は太平洋、東はアマゾン熱帯雨林に挟まれたアンデス山脈を中心とする南アメリカ西部の広大な地域を版図に収めた。その範囲は現在のコロンビア南部からチリ北部にまで及んだ。帝国の公用語はケチュア語であったが、数百もの地方言語や方言も話されていた。

インカは多くの地方の信仰形態の存在を許容したが、太陽神インティの崇拝を奨励し、パチャママ(母なる大地)のような他の信仰の上にその主権を確立した。インカは彼らの王であるサパ・インカを「太陽の子」と考えていた。

インカ帝国は高度に中央集権化された国家であり、精巧な道路網(インカ道)、農業技術(アンデネスと呼ばれる段々畑)、食糧貯蔵システム、そしてキープと呼ばれる結び目を使った記録システムを発展させた。社会は階層的であり、サパ・インカを頂点とし、貴族、聖職者、戦士、そして一般の農民や職人が存在した。ミタ制と呼ばれる労働奉仕制度により、公共事業や軍事活動に必要な労働力が動員された。

しかし、その繁栄の陰で、被征服民族に対する支配や、ミタ制による労働力の徴発は、一部の地域では不満の要因ともなった。

16世紀初頭、ワイナ・カパック帝の死後、その息子であるワスカルとアタワルパの間で帝位継承を巡る激しいインカ内戦が勃発した。この内戦はアタワルパの勝利に終わったが、帝国は著しく疲弊した。この混乱の最中に、フランシスコ・ピサロ率いるスペインのコンキスタドールたちがペルーに上陸し、インカ帝国の征服を開始した。

3.3. スペイン植民地時代

1532年12月、フランシスコ・ピサロ率いるスペインのコンキスタドールたちは、チャンカ族、ワンカ族、カニャーリ族、チャチャポヤ族などのインディオ補助兵の支援を受け、カハマルカの戦いでインカ皇帝アタワルパを打ち破り捕虜とした。これは、数十年にわたる戦闘を伴う長い遠征の第一歩であり、スペインの勝利と、リマを首都とするペルー副王領(当時の公式名称はペルー王国)として知られる地域の植民地化に終わった。リマは「王たちの都」(La Ciudad de los Reyesラ・シウダ・デ・ロス・レイエススペイン語)とも呼ばれた。ペルー征服は、副王領全土での派生的な遠征や、先住民の抵抗を鎮圧するためのアマゾン盆地への遠征にもつながった。最後のインカの抵抗は、1572年にスペイン人がビルカバンバのビルカバンバにあったネオ・インカ国を滅ぼしたことで鎮圧された。

先住民の人口は、スペイン人が持ち込んだ伝染病、搾取、社会経済的変化により激減した。副王フランシスコ・デ・トレドは1570年代に国内を再編し、金銀採掘を主要経済活動とし、先住民のミタ制による強制労働を主要労働力とした。ポトシ(現在のボリビア)やワンカベリカで巨大な銀鉱脈が発見されると、副王領は鉱物資源の重要な供給源として繁栄した。ペルーの地金はスペイン王室に収益をもたらし、ヨーロッパやフィリピンにまで及ぶ複雑な貿易ネットワークを支えた。マニラ・ガレオン船によるラテンアメリカとアジア間の商業・人口交流は、アカプルコを経由し、ペルーのカヤオをアメリカ大陸における貿易路の最遠端とした。これに関連して、パナマ総督ドン・セバスティアン・ウルタド・デ・コルクエラは、ペルー人兵士や植民者を動員してフィリピンのサンボアンガ市を建設した。労働人口を拡大するためにアフリカ人奴隷が追加された。植民地行政機構と官僚制度の拡大は、経済再編と並行して進んだ。

征服と共に南アメリカにおけるキリスト教の布教が始まり、ほとんどの人々はカトリックに強制的に改宗させられた。スペイン人聖職者たちは、後のイギリス植民地のピューリタン神学者たちと同様に、先住民が「悪魔によって堕落させられ」、彼らの事業を妨害するために「彼らを通して働いている」と信じていた。人口を改宗させるのにわずか一世代しかかからなかった。彼らは全ての都市に教会を建て、クスコのコリカンチャのようなインカの神殿の一部を教会に置き換えた。教会は異端審問を用い、拷問を使って新たに改宗したカトリック教徒が他の宗教や信仰に迷い込まないようにし、修道院学校では特にインカ貴族や上流階級の少女たちを、修道女になるか、修道院を出て父親たちがペルーに建設しようとしていたキリスト教社会での役割(estadoエスタードスペイン語)を担うのに十分な年齢になるまで教育した。ペルーのカトリックは、多くのラテンアメリカ諸国で見られるシンクレティズムに従っており、土着の宗教的儀式がキリスト教の祝祭と統合されている。この努力の中で、教会は先住民の文化変容において重要な役割を果たし、彼らをスペイン人入植者の文化的影響圏に引き込んだ。

18世紀までに、銀生産の減少と経済の多様化により王室収入は大幅に減少した。これに対し、王室はブルボン改革を実施し、一連の勅令によって増税し副王領を分割した。新法はトゥパク・アマル2世の反乱やその他の反乱を引き起こしたが、全て鎮圧された。これらの変化やその他の変化の結果、スペイン人とその後継者であるクリオーリョたちは土地の支配を独占するようになり、大規模な先住民人口減少によって放棄された最良の土地の多くを掌握した。しかし、スペイン人はポルトガルによるアメリカ大陸の植民地化によるブラジルの子午線越えの拡大には抵抗しなかった。トルデシリャス条約は、スペインがポルトガルを支配していた1580年から1640年の間は意味をなさなかった。スペインとの通信と貿易を容易にする必要性から副王領は分割され、ヌエバ・グラナダ副王領とリオ・デ・ラ・プラタ副王領がペルー副王領を形成していた領土を犠牲にして創設された。これにより、リマの副王領首都としての権力、卓越性、重要性が低下し、収益性の高いアンデス貿易はブエノスアイレスやボゴタに移り、鉱業と繊維生産の衰退はペルー副王領の漸進的な衰退を加速させた。

最終的に、副王領は、スペイン帝国の大部分と同様に、19世紀初頭の国民独立運動によって挑戦されると解体されることになる。これらの運動は、かつてペルー副王領を構成していた領土に、現代の南アメリカ諸国の大部分が形成されることにつながった。征服と植民地化は、スペイン人がペルー領土を征服する以前には存在しなかった文化と民族の混合をもたらした。多くのインカの伝統は失われたり希薄化したりしたが、新たな習慣、伝統、知識が加わり、豊かな混血のペルー文化が創造された。スペインに対する最も重要な先住民の反乱は、1742年のフアン・サントス・アタワルパの反乱と、1780年のクスコ近郊の高地を中心としたトゥパク・アマル2世の反乱であった。

3.4. 独立

19世紀初頭、南アメリカのほとんどの国々が独立戦争の嵐に巻き込まれる中、ペルーは王党派の牙城であり続けた。エリート層が解放とスペイン王室への忠誠の間で揺れ動く中、独立はホセ・デ・サン・マルティンとシモン・ボリーバルの軍事作戦による占領後に初めて達成された。

経済危機、ヨーロッパにおけるスペインの権力失墜、アメリカ独立戦争、そして先住民の蜂起はすべて、南アメリカのクリオーリョ住民の間で解放思想が発展するための好ましい風潮に貢献した。しかし、ペルーのクリオーリョ寡頭制は特権を享受し、スペイン王室に忠誠を誓い続けた。解放運動はアルゼンチンで始まり、スペイン政府が植民地に対する権威を失った結果、自治的なフンタが創設された。

リオ・デ・ラ・プラタ副王領の独立のために戦った後、ホセ・デ・サン・マルティンはアンデス軍を創設し、21日間でアンデスを越えた。チリに到着すると、チリ軍の将軍ベルナルド・オイギンスと合流し、1818年のチャカブコの戦いとマイプの戦いで国を解放した。1820年9月7日、8隻の軍艦からなる艦隊が、サン・マルティン将軍とチリ海軍に所属していたトマス・コクランの指揮のもと、パラカス港に到着した。直ちに10月26日、彼らはピスコの町を制圧した。サン・マルティンは11月12日にワチョに定住し、そこに司令部を設置する一方、コクランは北上し、リマのカヤオ港を封鎖した。同時期に北方では、グアヤキルがグレゴリオ・エスコベド指揮下の反乱軍に占領された。ペルーは南アメリカにおけるスペイン政府の牙城であったため、サン・マルティンのペルー解放戦略は外交を用いることであった。彼はリマに代表を派遣し、ペルーに独立を認めるよう副王に促したが、すべての交渉は不調に終わった。

ペルー副王ホアキン・デ・ラ・パスエラは、サン・マルティンによる侵攻の脅威からリマを守るため、ホセ・デ・ラ・セルナを王党派軍の総司令官に任命した。1月29日、デ・ラ・セルナはデ・ラ・パスエラに対するクーデターを組織し、これはスペインに承認され、彼はペルー副王に任命された。この内部権力闘争は解放軍の成功に貢献した。軍事衝突を避けるため、サン・マルティンは新たに任命された副王ホセ・デ・ラ・セルナと会見し、立憲君主制の創設を提案したが、この提案は拒否された。デ・ラ・セルナは都市を放棄し、1821年7月12日、サン・マルティンはリマを占領し、7月28日にペルー独立を宣言した。彼は最初のペルー国旗を作成した。アルト・ペルー(現在のボリビア)は、3年後にシモン・ボリーバルの軍隊が解放するまでスペインの牙城として残った。ホセ・デ・サン・マルティンはペルーの保護者と宣言された。ペルーの国民的アイデンティティはこの時期に形成され、ラテンアメリカ連邦のためのボリーバルの計画は頓挫し、ペルー・ボリビア連合との連合は短命に終わった。

シモン・ボリーバルは北方から遠征を開始し、1821年のカラボボの戦いと1年後のピチンチャの戦いでヌエバ・グラナダ副王領を解放した。1822年7月、ボリーバルとサン・マルティンはグアヤキル会談で会合した。ボリーバルはペルーの完全解放を担当し、サン・マルティンは最初の議会が招集された後に政界から引退した。新たに設立されたペルー共和国議会はボリーバルをペルーの独裁官に任命し、彼に軍隊を組織する権限を与えた。

アントニオ・ホセ・デ・スクレの助けを借りて、彼らは1824年8月6日のフニンの戦いと同年12月9日の決定的なアヤクーチョの戦いでより大規模なスペイン軍を破り、ペルーとアルト・ペルーの独立を確固たるものにした。アルト・ペルーは後にボリビアとして建国された。共和国初期には、軍事指導者間の権力闘争が蔓延し、政治的不安定を引き起こした。

3.5. 19世紀

独立宣言後、サン・マルティンは1821年8月3日の布告に基づき、保護者の称号のもと、ペルーの自由州の軍事・政治指揮権を掌握した。保護領の事業は、国立図書館の創設(知識の振興のため)、国歌の承認、ミタ制の廃止(先住民の利益のため)に貢献した。1821年12月27日、サン・マルティンは3つの省を創設した:フアン・ガルシア・デル・リオを国務・外務大臣、ベルナルド・デ・モンテアグードを陸海軍大臣、イポリト・ウナヌエを財務大臣とした。

1840年代から1860年代にかけて、ペルーはラモン・カスティーリャ大統領の下で、グアノ輸出による国家歳入の増加を通じて安定期を享受した。1864年、スペイン遠征隊がチンチャ諸島(グアノ産出地)を占領し、ペルー国内政治に大きな影響を与える国際事件を引き起こし、フアン・アントニオ・ペセット大統領に対するクーデターとマリアーノ政権の成立につながった。ペルーはボリビア、チリ、エクアドルの支援を得て、スペインに宣戦布告した。1866年5月2日のカヤオの戦いの後、スペイン海軍はペルーから撤退した。ホセ・バルタ政権はインフラ整備事業(中央鉄道の建設)に惜しみなく資金を投じたが、政府支出過剰の最初の兆候はすでに現れていた。1870年代までにグアノ資源は枯渇し、国は多額の負債を抱え、政治的内紛が再び高まった。

1859年までに、1829年以来国を揺るがした絶え間ない内戦で約4万1千人のペルー人が死亡した。グアノ販売による資金のおかげで、ペルーは鉄道などのさまざまな公共事業で近代化を開始した。文官および軍官僚が増加し、先住民は貢納をやめ、奴隷は自由を達成した。ドイツ人、オーストリア人、アイルランド人、イタリア人の移民政策が始まった。

1879年4月5日、チリはペルーに宣戦布告し、太平洋戦争が勃発した。開戦事由は、1873年にペルーがボリビアと締結した防衛同盟条約によってペルーが関与した、ボリビアとチリ間の税金問題をめぐる対立であった。しかし、ペルーの歴史学は、この戦争の根本的な原因は、ペルー南部の硝石とグアノの領土を支配したいというチリの野心であったという点で一致している。戦争の第一段階である海戦では、ペルー海軍は1879年10月8日までチリの攻撃を撃退した。その日、アンガモスの海戦が行われ、チリ海軍の軍艦コクラン、ブランコ・エンカラーダ、ロア、コバドンガが、ペルー海軍の主力艦であり、海戦で戦死し、以来ペルー最大の英雄となったミゲル・グラウ提督が指揮するモニター艦ワスカルを追い詰めた。

1879年、ペルーは1884年まで続いた太平洋戦争に突入した。ボリビアはチリに対するペルーとの同盟を援用した。ペルー政府はチリ政府と交渉するために外交団を派遣して紛争を調停しようとしたが、委員会は戦争は避けられないと結論付けた。ペルーの歴史学は、この戦争の根本的な原因は、ペルー南部とボリビアの硝石とグアノの領土を支配したいというチリの野心であったという点で一致している。

戦争の第一段階である海戦では、ペルー海軍は1879年10月8日までチリの攻撃を撃退した。その日、アンガモスの海戦が行われ、チリ海軍の軍艦コクラン、ブランコ・エンカラーダ、ロア、コバドンガが、ペルー海軍の主力艦であり、海戦で戦死し、以来ペルー最大の英雄となったミゲル・グラウ提督が指揮するモニター艦ワスカルを追い詰めた。約5年間の戦争は、アタカマ地方のタラパカ県とタクナ県およびアリカ県の喪失で終わった。フランシスコ・ボログネシとミゲル・グラウは共に戦争の著名な英雄である。当初、チリはアリカとタクナの都市に対し、数年後に国民投票を実施して国民的帰属を自己決定することを約束した。しかし、チリは条約の適用を拒否し、どちらの国も法定枠組みを決定できなかった。太平洋戦争はペルーが戦った中で最も血なまぐさい戦争であった。太平洋戦争後、並外れた再建努力が始まった。政府は戦争の損害から回復するために多くの社会的・経済的改革を開始した。政治的安定は1900年代初頭にようやく達成された。

3.6. 20世紀

戦後の国内紛争の後、シビリスタ党の下で安定期が続き、それはアウグスト・B・レギーアの権威主義体制の始まりまで続いた。世界恐慌はレギーアの失脚、新たな政治的混乱、そしてアメリカ人民革命同盟(APRA)の出現を引き起こした。この組織とエリート層および軍部の連合との間の対立が、続く30年間のペルー政治を規定した。1929年のペルーとチリの間で調印された最終平和条約、リマ条約は、タクナをペルーに返還した。1932年から1933年にかけて、ペルーはアマソナス県とその首都レティシアをめぐる領土紛争でコロンビアとの1年間の戦争に巻き込まれた。

1941年、ペルーとエクアドルはエクアドル・ペルー戦争を戦い、その後リオ議定書が両国間の国境を正式化しようとした。1948年10月29日の軍事クーデターで、マヌエル・A・オドリーア将軍が大統領になった。オドリーアの政権は「オチェニオ」として知られている。彼はAPRAを厳しく取り締まり、一時的に寡頭制と右派のすべてを喜ばせたが、貧困層や下層階級から大きな支持を得たポピュリズム路線を追求した。繁栄する経済は、彼が高価ではあるが大衆受けする社会政策に耽ることを可能にした。しかし同時に、市民権は厳しく制限され、彼の政権全体で汚職が蔓延していた。オドリーアの後任はマヌエル・プラド・ウガルテチェであった。しかし、広範な不正疑惑により、ペルー軍はプラドを追放し、リカルド・ペレス・ゴドイ率いるクーデターを通じて軍事政権を樹立した。ゴドイは短期間の暫定政府を運営し、1963年に新たな選挙を実施し、フェルナンド・ベラウンデ・テリーが勝利し、1968年まで大統領を務めた。ベラウンデは民主的プロセスへのコミットメントで認められていた。

1968年10月3日、フアン・ベラスコ・アルバラード将軍率いる将校グループによる別のクーデターが、CEPALの依存と低開発に関する論文に影響を受けた、「社会的進歩と統合的発展」という国家主義的で改革主義的なドクトリンを適用する目的で軍を権力の座につけた。クーデターから6日後、ベラスコはペルー石油を採掘していた北米企業である「インターナショナル・ペトロリアム・コーポレーション」(IPC)を国有化し、その後国家機構の改革、農地改革を開始した。これはラテンアメリカでこれまでに行われた中で最大の農地改革であった。それはラティフンディウム制度を廃止し、より公平な土地再分配(農民の90%が協同組合または社会的利益の農業協会を結成)を通じて農業を近代化させた。土地はそれを耕作する者が所有することになり、大地主は収用された。許可された唯一の大規模所有は協同組合であった。1969年から1976年の間に、32万5千家族が国から平均73.6 acreの土地を受け取った。「革命政府」はまた、教育への大規模な投資を計画し、人口のほぼ半分が話すがそれまで当局に軽蔑されていたケチュア語をスペイン語と同等の地位に引き上げ、私生児の平等を確立した。ペルーはいかなる依存からも解放されることを望み、第三世界の外交政策を実行した。アメリカ合衆国は商業的、経済的、外交的圧力で対応した。1973年、ペルーはワシントンが課した金融封鎖を克服し、農業および鉱業開発政策に資金を供給するために国際開発銀行から融資を交渉することで勝利を収めたように見えた。チリとの関係は、ピノチェト将軍のクーデター後に非常に緊張した。エドガルド・メルカード・ハリン将軍(首相兼陸軍総司令官)とギジェルモ・ファウラ・ガイグ提督(海軍大臣)は、数週間以内に互いに暗殺未遂を逃れた。1975年、フランシスコ・モラレス・ベルムデス・セルッティ将軍が権力を掌握し、前任者の政策と決別した。彼の政権は、他のアメリカの軍事独裁政権と協力してコンドル作戦に時折参加した。

アラン・ガルシア大統領の経済政策はペルーを国際市場からさらに遠ざけ、その結果、同国への海外投資が減少した。国が慢性インフレを経験した後、1985年半ばに、ペルーのソルはインティに置き換えられ、インティ自体も1991年7月にヌエボ・ソルに置き換えられた(新ソルは10億旧ソルの累積価値を持っていた)。1980年代末には、ペルー人の一人当たり年間所得は720ドル(1960年の水準以下)にまで落ち込み、ペルーのGDPは20%減少し、国家準備金は9億ドルの赤字を抱えていた。当時の経済的混乱はペルーの社会的不安を悪化させ、センデロ・ルミノソ(輝ける道)やMRTAのような暴力的な地方反乱運動の台頭に部分的に貢献し、国全体に大きな混乱を引き起こした。

ペルー軍は、ガルシア政権が国の危機に対処できないことに不満を抱き、貧困層および先住民ペルー人のジェノサイド、メディアの統制または検閲、そして軍事政権によって支配される新自由主義経済の確立を含むプラン・ベルデを起草した。アルベルト・フジモリは1990年に大統領に就任し、国家情報局(SIN)長官ロスピリオシによると、フジモリ、ブラディミロ・モンテシノス、およびプラン・ベルデに関与した一部の軍将校の間で、フジモリの就任前に軍の要求に従うという合意が確立された。フジモリはプラン・ベルデで概説された政策の多くを採用し、それによりインフレ率は1990年初頭の7,650%から1991年には139%、1992年には57%へと急落した。フジモリが改革努力への反対に直面した際、彼は議会を解散し、司法を停止し、数人の反対派指導者を逮捕し、1992年4月5日の「アウトゴルペ」(自己クーデター)で全権を掌握した。その後、彼は憲法を改正し、新たな議会選挙を呼びかけ、多数の国営企業の民営化、投資しやすい環境の創出、健全な経済運営を含む実質的な経済改革を実施した。それにもかかわらず、これらの政策は最貧困層にはあまり恩恵をもたらさず、フジモリの経済的功績にもかかわらず不平等は存続した。

フジモリ政権は、特にセンデロ・ルミノソといった反政府勢力に悩まされ、彼らは1980年代から1990年代にかけて国中で攻撃を実行した。フジモリは反政府勢力を厳しく取り締まり、1990年代後半までにはほぼ鎮圧することに成功したが、その戦いはペルー治安部隊と反政府勢力の双方による残虐行為によって汚された。政府系民兵組織によるバリオス・アルトス虐殺事件やラ・カントゥータ虐殺事件、センデロ・ルミノソによるタラタやフレクエンシア・ラティーナの爆破事件などである。フジモリはまた、左翼の政敵を迫害するために可能な限り多くの行動を犯罪化する目的で、テロリズムの定義を拡大した。「テルケオ」という、反対派をテロリズムで告発するために使われた恐怖喚起戦術を用いて、フジモリは自身を英雄として描き出す個人崇拝を確立し、左翼イデオロギーをペルーにおける永遠の敵とした。これらの事件は、その後、暴力の最後の数年間に犯された人権侵害を象徴するものとなった。彼のポブラシオン国民計画はまた、少なくとも30万人の貧困層および先住民女性の強制不妊手術をもたらした。

1995年初頭、ペルーとエクアドルは再びセネパ戦争で衝突したが、1998年に両国政府は国境を明確に画定する平和条約に調印した。2000年11月、フジモリは大統領職を辞任し、自主亡命したが、当初は新たなペルー当局による人権侵害と汚職容疑の訴追を免れていた。

3.7. 21世紀

ペルーは21世紀初頭に経済成長を維持しつつ汚職と戦おうとしたが、フジモリ主義は、フジモリとその支持者によって反対派の参加なしに書かれた1993年憲法で創設された制度と法律の統制を維持することを通じて、ペルー社会の多くを支配し続けた。反乱の時代以来の人権の進展にもかかわらず、多くの問題が依然として目に見えており、ペルー紛争の暴力を経験した人々の継続的な疎外を示している。バレンティン・パニアグアが議長を務める暫定政府が、新たな大統領選挙と議会選挙を実施する責任を負った。その後、アレハンドロ・トレドが2001年から2006年まで大統領を務めた。2006年7月28日、元大統領アラン・ガルシアが2006年の選挙で勝利した後、ペルー大統領に就任した。2006年、アルベルト・フジモリの娘であるケイコ・フジモリが、父の遺産を引き継ぎ、フジモリ主義を支持するためにペルー政界に参入した。2008年5月、ペルーは南米諸国連合のメンバーとなった。2009年4月、元大統領アルベルト・フジモリは、1990年代の左翼ゲリラとの戦いにおける死の部隊による殺害と誘拐における役割で人権侵害の有罪判決を受け、25年の禁固刑を宣告された。

オジャンタ・ウマラ、ペドロ・パブロ・クチンスキ、マルティン・ビスカラの大統領時代、ケイコ・フジモリ率いる右派議会は、大統領が行った行動の多くを妨害した。2011年6月5日、オジャンタ・ウマラが大統領に選出され、彼の内閣はフジモリ派議会によって不信任案が可決された。ペドロ・パブロ・クチンスキを皮切りに、議会は1993年ペルー憲法の広範に解釈された弾劾文言を用いて、理由なく大統領を弾劾することを可能にし、大統領に圧力をかけ、2018年に彼の政権をめぐる様々な論争の中で辞任を余儀なくさせた。副大統領マルティン・ビスカラはその後、2018年3月に就任し、反汚職憲法国民投票運動を主導したため、概ね好意的な支持率を得た。COVID-19のパンデミックは、ペルーが世界で最も高いCOVID-19による死亡率を経験する結果となり、フジモリ政権以来続いていた不平等の多くを露呈させ、議会によるビスカラの大統領解任につながる経済危機を引き起こした。議会によるクーデターと広く見なされ、その議長であり新たに就任したマヌエル・メリノ大統領は、国中で抗議デモに直面し、5日後にメリノは大統領職を辞任した。メリノの後任にはフランシスコ・サガスティ大統領が就任し、彼は暫定的な中道政権を率い、ビスカラの以前の政策の多くを実施した。2021年4月11日に選挙が行われ、自由ペルー党のペドロ・カスティジョが第1回投票で勝利し、ケイコ・フジモリが僅差で続き、フジモリと同盟する右派政党が議会で議席を維持した。

2021年7月28日、ペドロ・カスティジョは接戦の決選投票で僅差で勝利した後、新たなペルー大統領として就任宣誓を行った。同年、ペルーは独立200周年を祝った。カスティジョは大統領在任中に右派支配の議会から複数回の弾劾投票に直面し、2022年12月7日、議会が3回目の弾劾努力を開始する数時間前に、カスティジョは野党支配の立法府を解散し、「例外的緊急政府」を創設しようとしてこれを阻止しようとした。これに対し、議会は同日に緊急会議を迅速に開催し、その中でカスティジョを罷免し、副大統領ディナ・ボルアルテを後任とすることを101対6(棄権10)で可決した。彼女は同国初の女性大統領となった。カスティジョはメキシコ大使館に逃亡しようとした後に逮捕され、反逆罪で起訴された。

ボルアルテ政権は、右派議会と軍部と手を組んだことで国民の不人気を買い、有権者を裏切った。この不満が2022年-2023年ペルー政治抗議につながり、ボルアルテと議会の解任、即時総選挙、新憲法の制定を求めた。当局は抗議デモに暴力的に対応し、この時期にアヤクーチョ虐殺とフリアカ虐殺が発生し、国内で20年以上経験したことのない最も激しい暴力をもたらした。リマの政治エリートによる強硬な対応は、彼らが権威主義的または文民・軍事政府を樹立しようとしているのではないかという懸念を高めた。

4. 地理

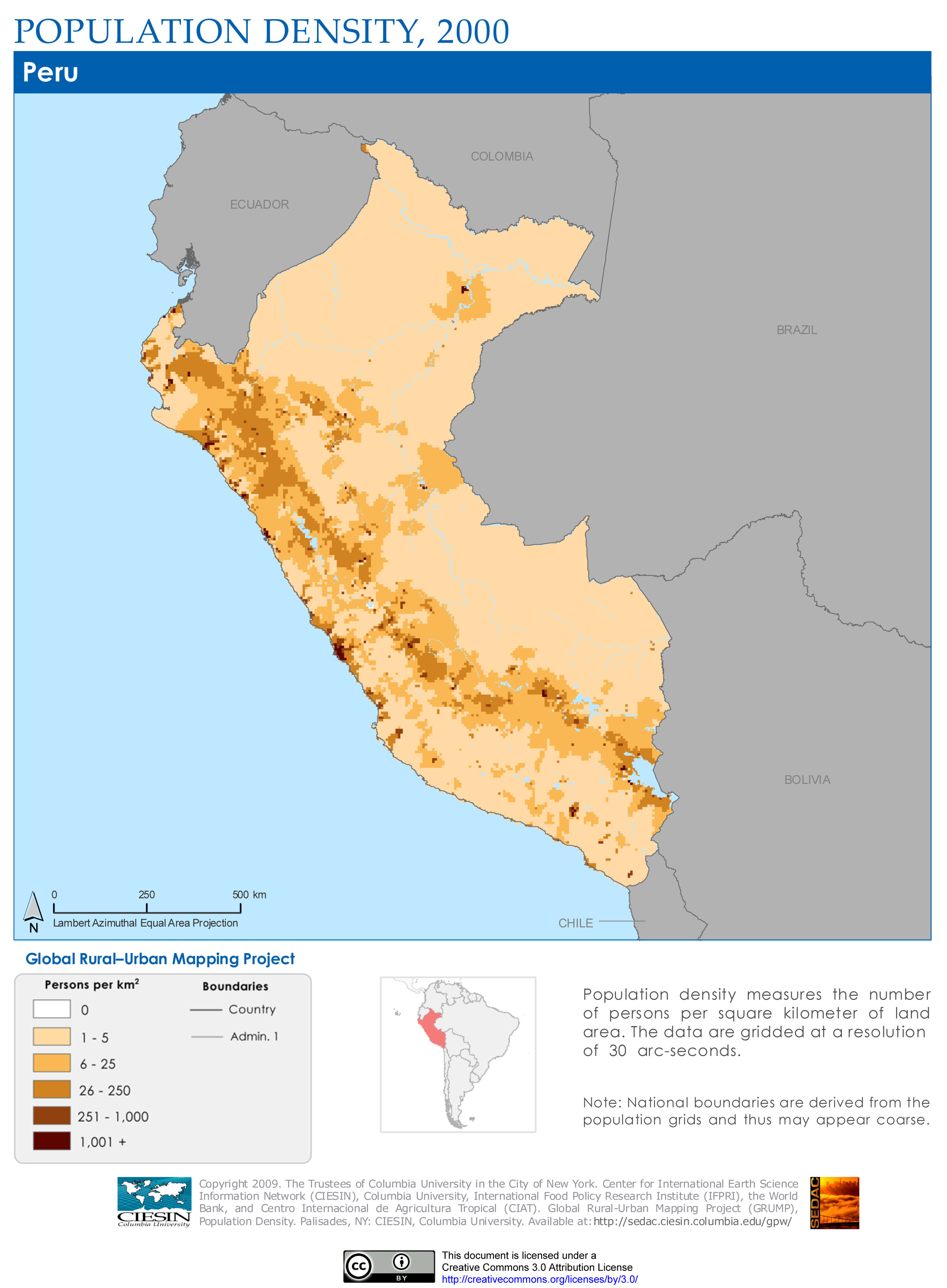

ペルーは南アメリカ大陸の中央西海岸に位置し、太平洋に面している。国土は完全に南半球にあり、最北端は赤道から南に緯度1.8分、約3.3 kmの地点に達し、南アメリカ西部の128.52 万 km2を占める。北はエクアドルとコロンビア、東はブラジル、南東はボリビア、南はチリ、西は太平洋と国境を接している。アンデス山脈は太平洋と平行に走り、伝統的にペルーの地理を説明するために用いられる3つの地域を定義している。

西側のコスタ(海岸部)は、季節的な河川によって形成された谷を除いて、大部分が乾燥した狭い平野である。シエラ(山岳部)はアンデス山脈の地域であり、アルティプラーノ高原や、国内最高峰である標高6768 mのワスカラン山が含まれる。第3の地域はセルバ(ジャングル)であり、東に広がるアマゾン熱帯雨林に覆われた広大な平地である。国土の約60パーセントがこの地域に位置する。ペルーには54の水系があり、そのうち52は太平洋に注ぐ小さな沿岸水系である。残りの2つは、ティティカカ湖の内陸流域と、大西洋に注ぐアマゾン流域である。どちらもアンデス山脈によって区切られている。アマゾン流域は特に注目に値し、全長6872 kmの世界最長の河川であるアマゾン川の源流であり、ペルー領土の75%を占める。ペルーは地球上の淡水の4%を保有している。

ペルーのほとんどの河川はアンデス山脈の山頂に源を発し、3つの流域のいずれかに流れ込む。太平洋に向かって流れ込む河川は急勾配で短く、断続的にしか流れない。アマゾン川の支流ははるかに流量が多く、長く、シエラを出ると勾配が緩やかになる。ティティカカ湖に流れ込む河川は一般に短く、流量が多い。ペルーで最も長い河川は、ウカヤリ川、マラニョン川、プトゥマヨ川、ヤバリ川、ワジャガ川、ウルバンバ川、マンタロ川、そしてアマゾン川である。

ペルー最大の湖であるティティカカ湖は、ペルーとボリビアの国境、アンデス山脈の高地に位置し、南アメリカ最大の湖でもある。ペルー沿岸地域にある最大の貯水池は、ポエチョス、ティナホネス、サン・ロレンソ、エル・フライレ貯水池である。

4.1. 気候

ペルーは完全に熱帯に位置しているが、熱帯の緯度、山脈、地形の変動、そして2つの海流(フンボルト海流とエルニーニョ)の組み合わせにより、ペルーは非常に多様な気候を有している。国内の海抜は-37 mから6778 mの範囲に及び、降水量は砂漠地域の年間20 mm未満から熱帯雨林地域の年間8000 mm以上まで様々である。

その地理的条件から、ペルーは主に3つの気候帯に分けられる。連続的で比較的狭い海岸地域は、温暖な気温、少ない降水量、高い湿度を特徴とするが、より暖かく湿潤な北部地域は例外である。国土のほぼ3分の1を占める山岳地域では、夏に雨が多く、アンデス山脈の凍結した山頂に向かって高度が上がるにつれて気温と湿度が低下する。ペルーの総面積の半分以上を占めるペルー・アマゾンは、年間を通して降雨量が多く高温であるが、最南部は冬が寒く、降雨は季節的である。

4.2. 自然環境と生態系

地理と気候の多様性により、ペルーは高い生物多様性を誇り、2003年時点で21,462種の動植物が報告されており、そのうち5,855種が固有種である。ペルーはメガダイバース国家の一つである。

ペルーには1,800種以上の鳥類(120種が固有種)、500種以上の哺乳類、300種以上の爬虫類、そして1,000種以上の淡水魚類が生息している。数百種に及ぶ哺乳類には、ピューマ、ジャガー、メガネグマといった希少種も含まれる。ペルーの鳥類は、経済的に重要な輸出品であるグアノを大量に生産する。太平洋にはシーバス、カレイ、アンチョビ、マグロ、甲殻類、貝類が豊富に生息し、多くのサメ、マッコウクジラ、クジラの生息地でもある。無脊椎動物相については調査が十分に進んでおらず、少なくとも甲虫類(鞘翅目)は、アメリカ・ネブラスカ大学のキャロライン・S・チャブー氏が主導する「ペルーの甲虫」プロジェクトで調査され、12,000種以上が記録され、多くの新種がペルーで発見された。

ペルーは同様に多様な植物相も有している。海岸砂漠では、サボテンの他、丘陵地の霧のオアシスやユニークな植物が生育する河川渓谷を除いては、ほとんど植物が生育しない。

森林限界より上の高地はプーナとして知られ、低木、サボテン、イチュのような乾燥に強い植物、そして最大のブロメリア科植物である壮大なプヤ・ライモンディが生育している。

アンデス山脈の雲霧林の斜面にはコケ、ラン、ブロメリアが生育し、アマゾン熱帯雨林は多様な樹木と林冠植物で知られている。ペルーの2019年の森林景観保全指数の平均スコアは8.86/10で、172ヶ国中14位であった。

5. 政治

ペルーは、複数政党制を採用する単一の半大統領制共和国である。国は、大統領により強い権限を与えるために連邦制に傾斜した憲法に代わる1993年憲法の下で、自由民主主義体制を維持してきた。また、中央政府が最も権力を持ち、行政区画を創設できる単一国家でもある。ペルーの統治システムは、アメリカ合衆国(成文憲法、自治的な最高裁判所、大統領制)と中華人民共和国(一院制議会、首相および省庁制)の政治システムから派生した要素を組み合わせている。

ペルー政府は三権分立の原則に基づき、以下の3つの部門に分かれている。

- 立法府:ペルー共和国議会(一院制)。人口比に基づき130名の議員で構成され、議会議長および常任委員会を有する。

- 行政府:大統領、および首相と18名の閣僚から成る閣僚評議会。実際には国内法案を統制し、大統領の諮問機関として機能する。

- 司法府:ペルー最高裁判所(リマ王立アウディエンシアとしても知られる)。最高裁判所長官を含む18名の裁判官で構成され、その他に28の上級裁判所、195の第一審裁判所、1,838の地方裁判所が存在する。

憲法に基づき、ペルー大統領は国家元首および政府首脳を兼任し、任期は5年で即時の再選は認められない。大統領は、首相を含む18省庁の大臣を内閣に任命する。憲法は、大臣会議を主宰し、大統領に助言し、行政府の報道官として機能する首相に最小限の権限を指定している。大統領はまた、ペルー共和国議会に信任問題を提起し、結果として議会を解散させることもできる。これは1992年にアルベルト・フジモリが、2019年にマルティン・ビスカラが行った。

ペルー共和国議会には、それぞれの人口に応じて25の行政区画から選出された130名の議員がおり、任期は5年である。法案は行政府および立法権によって提案され、議会での多数決によって法律となる。司法府は名目上独立しているが、歴史を通じて司法問題への政治的介入が一般的であった。ペルー共和国議会はまた、不信任決議を可決し、大臣を問責し、幹部を弾劾し有罪判決を下すこともできる。1993年ペルー憲法における広範に解釈された弾劾文言により、立法府は理由なく大統領を弾劾することができ、実質的に行政府を議会に従属させている。近年の歴史では、立法機関は半成功的な弾劾と2つの成功的な弾劾を可決した。アルベルト・フジモリは2000年に解任前に辞任し、ペドロ・パブロ・クチンスキは2018年に辞任し、マルティン・ビスカラは2020年に解任され、ペドロ・カスティジョは2022年に解任された。2023年2月のペルー憲法裁判所(議員は議会によって選出される)の判決に続き、立法機関に対する司法的監視も裁判所によって取り除かれ、実質的に議会にペルー政府の絶対的な支配権を与えた。

ペルーの選挙制度は、18歳から70歳までの市民(二重国籍者および海外在住のペルー人を含む)に対する義務投票制を採用している。国会議員は、それぞれの選挙区の有権者によって比例代表制を通じて直接選挙で選出される。大統領は、副大統領と共に、二回投票制における多数決による一般選挙で選出される。選挙は、全国選挙審査会、全国選挙プロセス事務局、および全国身分証明・民事登録局によって監視および組織される。

ペルーは、議会選挙および一般選挙において多党制を採用している。連邦レベルおよび立法レベルの両方で政権を樹立した主要なグループは、歴史的に経済的自由主義、進歩主義、右翼ポピュリズム(特にフジモリ主義)、ナショナリズム、および改革主義を採用してきた政党である。

直近の総選挙は2021年4月11日に行われ、自由ペルー党が議会で最多議席を獲得したが、過半数には遠く及ばなかった。ペドロ・カスティジョとケイコ・フジモリの間で行われた大統領決選投票は2021年6月5日に行われ、カスティジョの勝利に終わった。

5.1. 政治における汚職疑惑

1990年代から2020年代にかけて、多くのペルー大統領が汚職疑惑で罷免されたり投獄されたりしている。アルベルト・フジモリは、在任中(1990年~2000年)の反乱鎮圧作戦で民間人を殺害した死の部隊を指揮した罪で25年の禁固刑に服していた。彼は後に汚職でも有罪判決を受けた。元大統領アラン・ガルシア(1985年~1990年および2006年~2011年)は、オデブレヒト贈収賄計画に関与した容疑でペルー警察が逮捕に来た際、2019年4月に自殺した。元大統領アレハンドロ・トレドは、在任中(2001年~2006年)にブラジルの建設会社オデブレヒトから賄賂を受け取った疑いで告発されている。元大統領オジャンタ・ウマラ(2011年~2016年)も、大統領選挙運動中にオデブレヒトから賄賂を受け取った疑いで捜査を受けている。ウマラの後任であるペドロ・パブロ・クチンスキ(2016年~2018年)は、オデブレヒトとの契約を有利に進めた容疑で検察が捜査している間、自宅軟禁下に置かれている。元大統領マルティン・ビスカラ(2018年~2020年)は、数年前に地方知事を務めていた際に賄賂を受け取ったとするメディア報道の後、議会によって論争の的となる形で罷免された。

汚職はまた、議員が議員特権やその他の利益のために職権を利用するため、議会全体に蔓延しており、ペルー国民の大多数が議会とその行動を不承認としているにもかかわらず、この状況は続いている。

5.2. 行政区分

ペルーは26の単位に分かれている:24の県、カヤオ憲法県、そしてどの州にも属さず国の首都として機能するリマ県(LIM)である。憲法に基づき、24の県とカヤオ県には、州知事と州議会から成る選挙で選ばれた政府があり、これらは県レベルの行政単位であるにもかかわらず一般に「州政府」と呼ばれる。

知事は行政機関を構成し、予算を提案し、法令、決議、州プログラムを作成する。州の立法機関である州議会は、予算を審議・採決し、州職員を監督し、知事、副知事、または評議会のいずれかの議員を解任するために投票することができる。州知事と州議会は4年の任期を務め、即時の再選はできない。これらの政府は、地域開発を計画し、公共投資プロジェクトを実行し、経済活動を促進し、公共財産を管理する。

リマのような州は、市長が率いる市議会によって管理されている。権力を州および市政府に委譲する目的は、とりわけ国民参加を改善することであった。NGOは地方分権プロセスにおいて重要な役割を果たし、依然として地方政治に影響を与えている。

ペルーの一部の地域は、地区区域と重複する都市圏として定義されている。その中で最大のリマ都市圏は、アメリカ大陸で7番目に大きな大都市である。

5.3. 国際関係

近年の数十年間、ペルーの外交関係は歴史的にアメリカ合衆国およびアジアとの緊密な関係によって支配されてきたが、特にアジア太平洋経済協力会議(APEC)、世界貿易機関、太平洋同盟、メルコスール、そして米州機構(OAS)を通じてである。

ペルーはいくつかの地域貿易ブロックの積極的なメンバーであり、アンデス共同体の創設メンバーの一つである。また、OASや国際連合のような国際組織のメンバーでもある。ペルーの著名な外交官であるハビエル・ペレス・デ・クエヤルは、1981年から1991年まで国連事務総長を務めた。

ペルーは、経済的成功と制度強化への努力がOECD加盟の要因を満たしているとして、2021年までに経済協力開発機構(OECD)への完全加盟を計画していた。ペルーは世界貿易機関のメンバーであり、ペルー・アメリカ合衆国自由貿易協定、中国・ペルー自由貿易協定、欧州連合自由貿易協定、日本との自由貿易協定など、多数の主要な自由貿易協定を追求してきた。

ペルーは他の南米諸国との統合的な関係を維持しており、米州機構、メルコスール、アンデス共同体、太平洋同盟、APECなど、様々な南米の政府間協定のメンバーである。ペルーは歴史的にチリとの関係が緊張しており、ペルー対チリ事件の国際裁判所判決やチリ・ペルー海洋紛争などがあったが、両国は関係改善に向けて協力することに合意している。

ペルーは、リマ・グループの設立を通じて、ベネズエラ危機への対応において主導的な役割を果たしてきた。

2024年の世界平和度指数によると、ペルーは世界で99番目に平和な国である。

5.3.1. 周辺国との関係

ペルーは、エクアドル、コロンビア、ブラジル、ボリビア、チリといった近隣諸国と国境を接しており、これらの国々との関係は歴史的経緯、経済的結びつき、国境問題、そして人道的課題など、多岐にわたる要因によって形成されてきた。

エクアドルとは、長年にわたりアマゾン地域の領有権を巡る国境紛争を抱えていたが、1998年のブラジリア平和協定によって最終的に解決された。現在は、経済協力やインフラ整備、環境保全などの分野で協力関係を深めている。しかし、国境付近での非公式な経済活動や、それに伴う環境破壊、人身売買などの問題も依然として存在する。

コロンビアとは、アマゾン川流域の国境を共有しており、麻薬密輸対策や組織犯罪対策での協力が重要となっている。両国はアンデス共同体の加盟国として経済統合を進めているが、国境地帯における違法伐採や金の違法採掘といった問題も抱えている。これらの活動は、先住民コミュニティの生活や環境に深刻な影響を与えている。

ブラジルとは、広大なアマゾン熱帯雨林の国境を接しており、近年、両国を結ぶ大陸横断道路の建設などインフラ整備が進み、経済関係が強化されている。しかし、これらの開発プロジェクトがアマゾンの環境や先住民の権利に与える影響については、懸念の声も上がっている。

ボリビアとは、歴史的・文化的に深いつながりがあり、ティティカカ湖を共有している。両国はアンデス共同体のメンバーであり、経済協力や文化交流が活発である。しかし、国境を越えた密輸や、ボリビアからの政治的亡命者の問題などが時折、外交上の課題となることがある。

チリとは、19世紀の太平洋戦争の結果、領土問題が生じ、長らく緊張関係が続いていた。特にアリカとタクナの帰属問題は20世紀初頭まで unresolved であった。近年は経済関係が緊密化し、外交関係も改善傾向にあるが、太平洋戦争の歴史認識や、ペルー沖の漁業権を巡る問題などが、依然として両国関係の機微な点となっている。これらの問題は、特に国境地域の住民の感情に影響を与えることがある。

ペルーは、これらの周辺国との関係において、国益を追求しつつも、地域協力の枠組みを通じて、国境を越える課題(環境問題、貧困、組織犯罪など)への対応にも努めている。その際、影響を受ける当事者、特に国境地域に住む人々や先住民コミュニティの視点も考慮に入れることが、持続可能な友好関係の構築には不可欠である。

5.3.2. 主要国との関係

ペルーは、国際社会において多角的な外交を展開しており、アメリカ合衆国、中国、そして欧州連合(EU)とは特に重要な貿易・外交パートナーシップを築いている。これらの国々との関係は、ペルーの経済成長に大きく貢献する一方で、社会的・環境的な課題ももたらしている。

アメリカ合衆国:歴史的にアメリカ合衆国はペルーにとって最大の貿易相手国の一つであり、政治・経済・軍事面で深い関係を有してきた。ペルー・アメリカ合衆国貿易促進協定(PTPA)は、両国間の貿易と投資を大幅に拡大させた。しかし、この協定がペルー国内の小規模農家や労働者の権利、環境保護に与える影響については、市民社会から懸念の声が上がっている。また、麻薬対策やテロ対策における協力関係も重要だが、アメリカの「裏庭」としての地政学的位置づけから、内政干渉と見なされかねない米国の政策に対しては、ペルー国内で複雑な感情が存在する。

中国:21世紀に入り、中国はペルーにとって急速に重要性を増しているパートナーである。現在、中国はペルーの最大の貿易相手国であり、特に鉱物資源(銅、鉄鉱石など)の主要な輸出先となっている。中国からの投資も活発で、鉱業、インフラ、エネルギー分野に集中している。この経済的結びつきはペルー経済の成長を牽引する一方で、環境規制の緩さや労働条件の悪化、地域社会との軋轢といった問題も指摘されている。特に、大規模な鉱山開発プロジェクトは、環境破壊や水資源の汚染、先住民コミュニティの生活様式の破壊といった深刻な社会的影響をもたらすことがあり、これに対する抗議運動も頻発している。

欧州連合(EU):EUもまた、ペルーにとって重要な貿易・投資パートナーである。EUとペルー(およびコロンビア、エクアドル)の間で締結された多国間貿易協定は、市場アクセスを改善し、経済関係を強化している。EUは、ペルーにおける民主主義の強化、人権擁護、持続可能な開発といった分野での協力も重視しており、資金援助や技術協力を行っている。しかし、EU市場向けの農産物(アスパラガス、マンゴーなど)の輸出拡大が、水資源の過剰な利用や農薬使用による環境問題を引き起こす可能性も指摘されている。

これらの主要国との関係において、ペルー政府は経済的利益を追求しつつも、国内の社会的公正や環境保護とのバランスを取るという難しい課題に直面している。国際的な経済協力が、ペルー国民全体の福祉向上、特に脆弱な立場にある人々の生活改善に結びつくよう、透明性の高い政策決定と、市民社会との対話が求められている。

5.3.3. 日本との関係

ペルーと日本の関係は、19世紀末の日本人移民の開始に遡る。1899年、「佐倉丸」に乗った790人の日本人契約移民がペルーに到着したのが最初であり、彼らは主にサトウキビや綿花のプランテーションで働いた。その後も移民は続き、ペルーには南米でブラジルに次ぐ規模の日系人社会が形成された。アルベルト・フジモリ元大統領も日系二世である。

政治関係:両国は1873年に外交関係を樹立して以来、基本的に友好な関係を維持してきた。特にフジモリ政権時代(1990年~2000年)には、日本はペルーにとって最大の経済援助国の一つとなり、経済再建やインフラ整備に貢献した。しかし、1996年のペルー日本大使公邸占拠事件は両国関係に衝撃を与えた。事件後、日本はペルーのテロ対策や治安向上への支援を強化した。近年では、民主主義、法の支配、人権といった価値観を共有するパートナーとして、国際場裡での協力も進んでいる。

経済関係:日本はペルーにとって重要な貿易相手国であり、投資国でもある。ペルーから日本へは、主に銅、亜鉛、鉛などの鉱物資源、魚粉、コーヒー、アスパラガスなどが輸出されている。日本からペルーへは、自動車、一般機械、電気機械などが輸出されている。2011年には日・ペルー経済連携協定(EPA)が発効し、両国間の貿易・投資のさらなる活性化が期待されている。日本の技術や知見を活用したインフラ整備プロジェクト(例:リマ首都圏の都市交通システム)への協力も行われている。

文化交流:日系人社会の存在は、両国間の文化交流において大きな役割を果たしている。日本食や日本のポップカルチャーはペルーでも人気があり、逆にペルーの音楽(フォルクローレなど)や食文化(セビーチェなど)も日本で紹介されている。両国間の学術交流や人的交流も活発に行われており、相互理解の深化に貢献している。

協力関係:日本は長年にわたり、政府開発援助(ODA)を通じてペルーの経済社会開発を支援してきた。支援分野は、貧困削減、教育、保健医療、環境保全、防災、インフラ整備など多岐にわたる。特に、持続可能な開発や気候変動対策、社会的包摂といった地球規模課題への対応において、両国は協力を深めている。

ペルーと日本の関係は、移民の歴史を基盤とし、経済、政治、文化の各分野で多層的に発展してきた。今後も、共通の価値観と相互利益に基づき、より強固なパートナーシップを築いていくことが期待される。

6. 軍事

ペルー軍(Fuerzas Armadas del Perúフエルサス・アルマーダス・デル・ペルースペイン語)は、陸軍(Ejército del Perúエヘルシート・デル・ペルースペイン語)、海軍(Marina de Guerra del Perúマリーナ・デ・ゲーラ・デル・ペルースペイン語)、空軍(Fuerza Aérea del Perúフエルサ・アエレア・デル・ペルースペイン語)から構成される。2020年時点で、総兵力は約392,660人(正規兵120,660人、予備役272,000人)であり、ラテンアメリカで4番目の規模を有する。その主な任務は、国の独立、主権、領土保全を守ることである。

ペルー軍の各部門の機能は以下の通りである。

- 陸軍:参謀本部、2つの統制機関、2つの支援機関、5つの軍管区、6つの司令部から構成される。

- 空軍:1929年5月20日にペルー航空隊として正式に創設された。主な機能は国の防空であり、また、到達困難な地域への社会支援キャンペーン、災害時の空輸橋の設営、国際平和維持任務にも参加する。主要な4つの空軍基地は、ピウラ、カヤオ、アレキパ、イキトスにある。

- 海軍:国の海上、河川、湖沼の防衛を担当する。約26,000人の水兵で構成され、人員は上級士官、下級士官、水兵の3つのレベルに分かれる。

軍は最高司令官、国防省、および軍統合参謀本部(CCFFAA)によって統括される。CCFFAAは、国防および行政府が提供する任務の遂行に必要な軍事作戦を実施する作戦コマンドおよび特別コマンドを従属させている。徴兵制度は1999年に廃止され、志願兵制に置き換えられた。ペルー国家警察はしばしば軍の一部として分類されるが、明確な組織構造と純粋な文民任務を有している。特に過去20年間のテロ対策部隊としての訓練と活動は、陸海空のかなりの能力と約14万人の労働力を持つ事実上の第4の軍事部門としての明確な軍事的特徴を付与している。ペルー軍は国防省を通じて報告し、ペルー国家警察は内務省を通じて報告する。

2000年のペルー危機終結以来、連邦政府は国防費を大幅に削減してきた。2016年から2017年の予算では、国防費はGDPの1.1%(23.00 億 USD)を占め、アルゼンチンに次いで南米でGDP比で2番目に低い支出であった。近年、ペルー軍は民間防衛にも活用されている。2020年には、COVID-19パンデミック時の厳格な検疫措置を施行するために、ペルーは軍人および予備役さえも動員した。

国内紛争の歴史、特に1980年代から1990年代にかけてのセンデロ・ルミノソやMRTAといったゲリラ組織との戦いにおいて、軍は治安維持の中心的役割を担った。しかし、この過程で軍による人権侵害も多数報告されており、フジモリ政権下での「汚い戦争」は国内外から厳しい批判を受けた。民主化以降、軍の文民統制の確立と人権意識の向上が課題となっている。また、麻薬密輸組織との戦いや、アマゾン地域における違法伐採・違法採掘の取り締まりなど、新たな脅威への対応も軍の重要な任務となっている。これらの活動は、しばしば地域住民や環境保護団体との緊張関係を生むこともある。

7. 経済

ペルーの経済は、世界銀行によって「高中所得国」に分類されており、購買力平価(PPP)ベースでは世界で48番目の規模を持つ。2000年代の経済ブームにより、2011年時点では世界で最も急速に成長している経済の一つであった。人間開発指数は0.77で平均以上であり、過去25年間着実に改善している。歴史的に、ペルーの経済実績は輸出に結びついており、輸出は輸入と対外債務支払いのためのハードカレンシーを供給してきた。輸出は実質的な収益をもたらしてきたが、自立的成長とより平等な所得分配は達成が困難であることが証明されている。2015年のデータによると、総人口の19.3%が貧困層であり、そのうち9%が極度の貧困状態にある。2012年のインフレ率はラテンアメリカで最も低い1.8%であったが、2013年には石油および商品価格の上昇により増加し、2014年時点で2.5%、2023年には8.6%となっている。失業率は2012年に3.6%であった。

ペルーの経済政策は、過去数十年にわたり大きく変動してきた。1968年から1975年のフアン・ベラスコ・アルバラード政権は、農地改革、外国企業の収用、経済計画システムの導入、大規模な国有部門の創設など、急進的な改革を導入した。これらの措置は、所得再分配と先進国への経済的依存の終焉という目標を達成できなかった。

これらの結果にもかかわらず、ほとんどの改革は1990年代まで覆されず、アルベルト・フジモリの自由化政権が価格統制、保護主義、対外直接投資の制限、およびほとんどの国有企業を廃止した。

2010年時点で、サービス業がペルーの国内総生産の53%を占め、次いで製造業(22.3%)、採掘業(15%)、税金(9.7%)となっている。近年の経済成長は、マクロ経済の安定、改善された交易条件、そして投資と消費の増加によって支えられてきた。2006年4月12日に署名されたアメリカ合衆国との自由貿易協定の実施後、貿易はさらに増加すると予想されていた。ペルーの主な輸出品は銅、金、亜鉛、繊維製品、魚粉であり、主要な貿易相手国はアメリカ合衆国、中国、ブラジル、チリであった。

2019年において、非公式労働者は労働市場の70%を占めていると国立統計情報院(INEI)は報告している。2016年には、約300万人の子供と青少年が非公式部門で働いていた。

ペルー経済は、鉱物資源の豊富な埋蔵量に大きく依存しており、これが輸出収入の大部分を占めている。しかし、この依存は国際的な商品価格の変動に対して脆弱であり、経済の不安定要因ともなっている。フジモリ政権下で推進された新自由主義的改革は、マクロ経済の安定化とインフレ抑制には成功したが、一方で国内の貧富の差を拡大させ、社会的不平等を深刻化させたという批判もある。鉱業開発に伴う環境汚染や、地域住民との利益相反は、しばしば社会不安を引き起こし、持続可能な開発の観点から大きな課題となっている。農業部門では、伝統的な小規模農家と、輸出向けの近代的な大規模農園との間で格差が広がっており、農村部の貧困問題は依然として深刻である。近年の経済成長の恩恵が、必ずしも社会の隅々まで行き渡っていない現状は、社会的公正の実現に向けたペルー経済の大きな挑戦である。

7.1. 主要産業

ペルー経済を構成する核心的な産業分野の特徴と現状、そしてそれが社会や環境に与える影響について、多角的に説明する。

7.1.1. 鉱業

ペルーは鉱物資源が非常に豊富な国であり、鉱業は国の経済を支える基幹産業の一つである。主要な鉱物資源としては、銅、金、銀、亜鉛、スズ、鉛、モリブデン、ホウ素などが挙げられる。2023年の輸出総額の61.3%を鉱業が占めた。2019年には、銅と亜鉛の生産量で世界第2位、金の生産量で世界第8位、鉛の生産量で世界第3位、スズの生産量で世界第4位、ホウ素の生産量で世界第5位、モリブデンの生産量で世界第4位であった。2023年には銀の生産量で世界第3位であった。石油や天然ガスも産出される。これらの豊富な資源は、ペルーを世界の鉱業市場における競争力のある国とし、ラテンアメリカにおける鉱業のリーダーシップを維持する上で重要な役割を果たしている。

カハマルカ州にあるヤナコチャ鉱山は、ペルーにおける金採掘の主要な供給源であり、南米最大の金鉱山、そして世界第2位の規模を誇る。2005年には9.4 万 kg (333.31 万 oz)の金が生産された。鉱業の成長は輸出額にも顕著に表れており、1990年の14.47 億 USDから2023年には396.39 億 USDへと大幅に増加した。

しかし、鉱業の発展は負の側面も伴っている。特に大規模鉱山開発においては、環境汚染(水質汚染、土壌汚染など)、生態系への影響、そして地域社会への影響が深刻な問題となっている。鉱山周辺の住民は、生活環境の悪化、健康被害、そして伝統的な生活様式の破壊に直面することが少なくない。労働条件も常に良いとは言えず、安全基準の不備や低賃金が問題となることもある。先住民コミュニティが暮らす地域での開発は、彼らの権利や文化を脅かす可能性があり、しばしば社会的な対立や紛争を引き起こしている。ペルー政府は、鉱業からの税収を経済成長や社会開発に活用しようとしているが、環境保護規制の執行や、地域社会との公正な利益配分、持続可能な開発への移行といった課題に直面している。

7.1.2. 農業

ペルーの農業は、多様な気候と地形を反映し、多種多様な農産物を生産している。伝統的な作物としては、ジャガイモ(数千種類が存在するとされる)、トウモロコシ、キヌア、マカなどがあり、これらはアンデス地域の食文化と深く結びついている。特にキヌアとマカは、ペルーが世界最大の生産国の一つである。

輸出志向の農業も盛んであり、アスパラガス、コーヒー、カカオ、ブドウ、アボカド、ブルーベリー、マンゴー、柑橘類などが主要な輸出品となっている。ペルーは、アスパラガス、アボカド、ブルーベリー、アーティチョークの世界5大生産国の一つであり、コーヒーとカカオでは世界10大生産国の一つ、ジャガイモとパイナップルでは世界15大生産国の一つである。また、サトウキビ、米、バナナ、トウモロコシ、キャッサバも相当量が生産されている。畜産業では、鶏肉の生産量が世界20大生産国の一つに入る。

しかし、ペルーの農業は多くの課題も抱えている。土地利用を巡る問題としては、農地の拡大による森林伐採や土壌劣化、水資源の競合などが挙げられる。特に輸出向けの大規模プランテーションでは、集約的な農業経営が環境への負荷を高めることがある。また、小規模農家や先住民コミュニティは、市場へのアクセス、技術支援、資金調達などの面で困難に直面しやすく、貧困から抜け出せないケースも多い。2022年8月に国連食糧農業機関(FAO)が発表した報告書によると、ペルーの人口の半数(1660万人)が中程度の食料不安にあり、20%以上(680万人)が深刻な食料不安に直面している。これは、食料生産国であるペルーの大きな矛盾であり、高い社会的不平等と低賃金、そして広大な非正規雇用が原因とされている。FAOによると、小規模農家自身が飢餓に苦しんでおり、低賃金に加えて気候変動の影響や、彼らの土地における麻薬密売や土壌を枯渇させる鉱業活動の問題に直面している。

農村部におけるインフラ整備の遅れや、気候変動による干ばつや洪水のリスクも、農業生産の安定性を脅かしている。ペルー政府は、持続可能な農業の推進、農家の所得向上、食料安全保障の確保といった目標を掲げているが、その実現には多面的な取り組みが必要とされている。

7.1.3. 漁業

ペルーの太平洋沿岸は、寒流であるフンボルト海流の影響を受け、世界有数の豊かな漁場となっている。この豊富な水産資源を基盤としたペルーの漁業は、国の経済にとって重要な位置を占めている。主要な漁獲物はアンチョビ(カタクチイワシ)であり、その漁獲量は世界的に見ても非常に多い。アンチョビの大部分は、飼料や肥料として利用される魚粉や魚油の生産に向けられる。ペルーはかつて魚粉生産で世界最大のシェアを誇り、現在も主要な輸出品の一つである。アンチョビ以外にも、イワシ、サバ、アジ、タラ、イカ、エビ、カニなど、多様な魚介類が漁獲されている。

ペルー漁業の規模は大きく、国内消費だけでなく輸出にも大きく貢献している。しかし、その一方で、乱獲による資源枯渇のリスクや、持続可能性の問題も指摘されている。過去には、アンチョビ資源の過剰な漁獲が、生態系全体に深刻な影響を与えた事例もある。エルニーニョ現象のような海洋環境の変動も、漁業生産に大きな影響を与える。

近年、ペルー政府は漁業資源の管理強化や、持続可能な漁業への転換を進めようとしている。漁獲枠の設定、禁漁期間の導入、漁船の監視体制の強化などの措置が取られているが、違法漁業(IUU漁業)の問題も依然として残っている。また、小規模漁民の生活安定や、水産加工業における労働条件の改善も課題である。気候変動による海洋環境の変化が、将来のペルー漁業に与える影響も懸念されており、適応策の検討が求められている。

7.1.4. 製造業

ペルーの製造業は、国内市場向けおよび輸出向けの両方で多様な分野にわたって展開されている。主要な製造業分野としては、繊維・衣料、食品加工、金属製錬、化学製品、製紙、建設資材などが挙げられる。

繊維・衣料産業は、ペルーの伝統的な強みであり、特にアルパカやビクーニャの毛、ピマコットンといった高品質な天然繊維を用いた製品は国際的にも評価が高い。輸出向けのアパレル製品の生産も行われている。

食品加工業は、豊富な農水産資源を背景に発展しており、缶詰、冷凍食品、飲料、乳製品などが生産されている。近年では、スーパーフードとして注目されるキヌアやマカなどの加工品も増加している。

金属製錬業は、国内で産出される銅、亜鉛、鉛などの鉱物資源を精錬し、付加価値を高める役割を担っている。

その他の製造業分野としては、肥料、医薬品、プラスチック製品、セメント、ガラスなどがある。

ペルーの製造業の発展状況は、国内経済の動向や国際市場の需要に左右される。政府は、産業の多角化や高付加価値化を目指し、製造業への投資誘致や技術開発支援を進めている。しかし、多くの製造業、特に中小企業は、インフラの未整備、資金調達の困難さ、熟練労働者の不足といった課題に直面している。

労働環境に関しては、一部の工場では低賃金、長時間労働、安全衛生基準の不備などが問題となることがある。非正規雇用も多く、労働者の権利保護が十分でない場合もある。環境規制の遵守も、特に中小企業にとってはコスト負担が大きく、課題となることがある。

国際競争の激化や、技術革新への対応も、ペルー製造業が持続的に発展していくための重要な課題である。国内市場の育成と輸出競争力の強化、そして労働者の技能向上と権利保護を両立させることが求められている。

7.2. 観光業

ペルーは、その豊かな歴史遺産、多様な自然景観、そして独自の文化により、世界的に人気のある観光地の一つである。観光業は、漁業、鉱業に次ぐペルーの第3の主要産業であり、外貨獲得や雇用創出において重要な役割を果たしている。

主要な観光資源としては、インカ帝国の謎に包まれた都市マチュ・ピチュ、広大な砂漠に描かれたナスカの地上絵、インカ帝国の首都であったクスコの歴史地区、首都リマの植民地時代の建造物群などが挙げられる。これらの多くはユネスコ世界遺産に登録されている。

自然観光も盛んであり、アンデス山脈の壮大な景観、ティティカカ湖、アマゾン熱帯雨林でのエコツアー、パラカス国立保護区での野生動物観察などが人気を集めている。アドベンチャーツーリズム(トレッキング、ラフティング、登山など)も多くの観光客を惹きつけている。

ペルー政府の調査によると、ペルーを訪れた観光客の満足度は94%に達する。観光業はペルーで最も急速に成長している産業であり、過去5年間で年間25%の成長率を記録し、これは南米の他のどの国よりも高い成長率である。

観光収入はペルーのGDPの7%に貢献しており、輸出・観光振興ペルー委員会(Promperú)によって規制・奨励されている。観光業はペルーの経済活動人口の11%(直接雇用48万4千人、間接雇用34万人)を雇用しており、その多くはホスピタリティと運輸業に従事している。

観光客が最も多く訪れる場所は、リマとその歴史地区、インカ帝国と植民地時代の建築が特徴的なクスコ(主なアトラクションは聖なる谷とマチュ・ピチュ)、歴史地区とコルカ渓谷で知られるアレキパ、そしてティティカカ湖のあるプーノである。国内の主要な観光ルートは南部サーキットであり、イカ、ナスカ、ピスコ、パラカス、アヤクーチョ、プエルト・マルドナドなど、建築的、文化的、自然的魅力を持つ都市が含まれる。2番目に重要なルートは、アンカシュ県のカジェホン・デ・ワイラスであり、アドベンチャーツーリズムの本拠地であり、新アンデス料理の主要な参照点である。

ペルーには他にも多くの観光ルートがある。これらには、ワンカヨ市を軸の一つとするマンタロ川渓谷や、中央ジャングルへの入り口であり、世界最大の日干しレンガの城塞であるチャン・チャン、伝統的な温泉地ワンチャコ、そしてチムー文化に属する太陽のワカと月のワカがある北部の都市トルヒーヨなどが含まれる。チクラーヨ、ピウラ、そして熱帯雨林都市イキトスも非常に人気のある目的地である。

観光業の発展は、地域経済の活性化や文化遺産の保護・修復に貢献する一方で、いくつかの課題も抱えている。人気観光地への観光客の集中は、環境負荷の増大や、文化遺産の摩耗を引き起こす可能性がある。また、観光開発が地域住民の生活や伝統文化と調和しない場合、社会的な摩擦を生むこともある。観光収入が必ずしも地域社会全体に公平に分配されるわけではなく、一部の地域では観光客向けの物価上昇が住民の生活を圧迫するケースも見られる。持続可能な観光のあり方、地域住民への利益還元、そして文化・環境の保全との両立が、ペルー観光業の今後の重要な課題である。

7.3. 貿易

ペルーの貿易は、国の経済において重要な役割を果たしている。2021年の輸出額は5733.70 億 USD、輸入額は5108.30 億 USDであった。

主要輸出入品:

ペルーの主要輸出品は、鉱物資源、農産物、水産物である。鉱物資源では、銅、金、亜鉛、鉛、スズなどが大きな割合を占める。農産物では、ブドウ、ブルーベリー、アボカド、アスパラガス、コーヒー、マンゴーなどが主要な輸出品となっている。水産物では、魚粉や冷凍魚介類が重要である。

一方、主要輸入品は、燃料(石油製品など)、輸送機器(自動車など)、電気製品、一般機械、化学製品、食料品(小麦、トウモロコシなど)である。

主要貿易相手国:

2021年時点で、ペルーの輸出相手国上位5カ国は、中国、アメリカ合衆国、韓国、日本、カナダであった。特に中国とアメリカ合衆国への輸出が全体の約45%を占めている。

輸入相手国上位5カ国は、中国、アメリカ合衆国、ブラジル、アルゼンチン、メキシコであり、こちらも中国とアメリカ合衆国からの輸入が全体の約47%を占めている。

貿易収支:

近年、ペルーは基本的に貿易黒字を計上している。これは、国際的な鉱物資源価格の上昇や、農産物輸出の拡大によるものである。しかし、国際市況の変動や国内の経済状況によって、貿易収支は変動する可能性がある。

対外貿易政策:

ペルーは積極的に自由貿易協定(FTA)の締結を進めており、市場の拡大と貿易の円滑化を図っている。主要なFTAとしては、アメリカ合衆国(PTPA)、中国、欧州連合(EU)、日本(日・ペルー経済連携協定)、カナダ、韓国、チリ、メキシコなどとの間で締結されている。また、環太平洋パートナーシップ協定(CPTPP)にも参加している。

アンデス共同体(CAN)や太平洋同盟(Pacific Alliance)といった地域経済統合の枠組みにも積極的に関与し、域内貿易の促進にも努めている。

貿易の拡大はペルー経済の成長に貢献する一方で、国内産業への影響や、環境・社会問題との関連も考慮する必要がある。特に、輸出依存度の高い一次産品(鉱物資源、農産物)の価格変動リスクや、輸出向け生産の拡大に伴う環境負荷、労働条件の問題などが課題として挙げられる。

7.4. 社会基盤

ペルーの社会基盤(インフラストラクチャー)は、経済発展と国民生活の向上にとって不可欠な要素であるが、地理的な制約や長年の投資不足により、依然として多くの課題を抱えている。特に、交通、エネルギー、通信の各分野における現状、発展計画、そしてそれが社会の公正なアクセスや地域格差に与える影響について簡潔に記述する。

交通:

- 道路:ペルーの道路網は2021年時点で総延長17.56 万 kmであり、そのうち舗装されているのは2.96 万 kmである。主要な幹線道路としてパンアメリカンハイウェイやインターオセアニックハイウェイがある。2016年時点で複線化された高速道路は827 kmであり、2026年までに2634 kmを目指して投資が進められている。しかし、山岳地帯やアマゾン地域では道路整備が遅れており、地域間のアクセス格差が大きい。これが物流コストの上昇や地域開発の遅れの要因となっている。

- 鉄道:鉄道網は限定的であり、2018年時点で総延長は1939 kmにとどまる。主に鉱物輸送や一部の観光路線(クスコ - マチュピチュ間など)に利用されている。都市部ではリマに地下鉄(メトロ)があるが、全国的な旅客・貨物輸送における鉄道の役割は小さい。

- 港湾:太平洋に面しているため、港湾は国際貿易において重要である。主要港はカヤオ港、イロ港、マタラニ港など。カヤオ港はペルー最大の港だが、中国とペルーの共同プロジェクトであるチャンカイ港(リマ北方)が完成すれば、ラテンアメリカ最大の港となる見込みで、2024年末に第一期工事が完了予定。港湾施設の近代化や効率化が進められているが、内陸部との接続改善が課題である。

- 空港:主要な国際空港はリマのホルヘ・チャベス国際空港、クスコのアレハンドロ・ベラスコ・アステテ国際空港、アレキパのロドリゲス・バロン国際空港など。ホルヘ・チャベス国際空港は現在拡張工事中で、新滑走路、管制塔、新ターミナルなどが建設され、年間4000万人の旅客輸送が可能になる予定(2024年12月完成予定)。また、クスコにはチンチェロ国際空港が建設中で、既存空港に代わり国際線の直接乗り入れを目指している。国内線のネットワークは主要都市を結んでいるが、地方空港の設備は十分でない場合がある。

エネルギー:

- 電力:電力供給は近年改善しており、2007年の電化率82%から2016年には94.2%に向上した。発電能力は水力発電と火力発電(石油、ガス、石炭)がほぼ半々を占める。全国相互接続電力システムが接続人口の85%を供給し、残りは独立したシステムでカバーされている。2022年10月のペルーの電力生産量は5.1TWhで、そのうち52%が水力発電、38.3%が火力発電、9.7%が風力、太陽光などの再生可能エネルギーであった。2021年時点で、再生可能電力の設備容量は水力5490 MW(世界34位)、風力409 MW(世界49位)、太陽光336 MW(世界62位)、バイオマス185MWであった。天然ガス資源の発見により、ガス火力発電の比重が高まっている。しかし、地方や農村部では依然として電力アクセスが不十分な地域があり、再生可能エネルギーの導入拡大や送電網の整備が課題である。

- 石油・ガス:ペルーは石油・天然ガスを産出するが、国内需要を全て賄えるわけではなく、一部を輸入に頼っている。アマゾン地域での資源開発は、環境への影響や先住民の権利との関係でしばしば論争となる。

通信:

- インターネット:インターネット普及率は都市部を中心に向上しているが、地方や貧困層へのアクセスは依然として低い。ブロードバンド環境の整備が遅れている地域も多い。

- 移動体通信:携帯電話の普及率は高いが、地方や山間部では通信エリアのカバー率が低い場合がある。スマートフォンを通じたインターネット利用が増加している。

社会基盤の整備は、地域格差の是正や、教育・医療など基本的な公共サービスへのアクセスの公平性を確保する上で極めて重要である。特に、地方や貧困地域におけるインフラ投資の遅れは、これらの地域の発展を阻害し、社会的不平等を固定化させる要因となっている。政府はインフラ整備計画を進めているが、資金調達、地理的制約、環境・社会への配慮といった課題を克服し、全ての国民が恩恵を受けられるような公正なインフラ整備を実現する必要がある。

8. 社会

ペルー社会は、その多様な民族構成、歴史的背景、そして地理的条件によって複雑な様相を呈している。人口統計、民族、言語、宗教、教育、保健医療といった側面から、ペルー社会の主要な特徴と、それに伴う社会的公正や人権に関わる課題を概観する。

8.1. 人口

ペルーの総人口は、国立統計情報院(INEI)の2022年の推計によると33,396,698人で、南アメリカで4番目に人口の多い国である。人口密度は1平方キロメートルあたり25.79人、年間人口増加率は1.1%である。

人口分布には地域差が大きく、沿岸部(コスタ)に人口の58.8%が集中し、山岳部(シエラ)に27%、熱帯雨林部(セルバ)に14.2%が居住している。2020年時点で、都市部に住むペルー人は2700万人で、これは人口の80%に相当する。1940年には700万人だったペルーの人口は、1950年から2000年の間に人口増加率が2.6%から1.6%に低下し、2050年には約4200万人に達すると予想されている。

2017年時点で、都市部居住者は79.3%、農村部居住者は20.7%であった。主要都市には、980万人以上が住むリマ首都圏のほか、アレキパ、トルヒーヨ、チクラーヨ、ピウラ、イキトス、クスコ、チンボテ、ワンカヨがあり、これらはすべて2007年の国勢調査で25万人以上の住民を報告した。アレキパはペルー第2の都市で、推定人口1,177,000人、トルヒーヨは第3の都市で1,048,000人である。ペルーには15の既知の未接触のアメリカ先住民部族が存在する。ペルーの平均寿命は、世界銀行の2016年の最新データによると75.0歳(男性72.4歳、女性77.7歳)である。

経済活動人口は総人口の53.78%に相当し、約17,830,500人である。最大の都市は沿岸部に位置し、スリャナ、ピウラ、チクラーヨ、トルヒーヨ、チンボテ、リマ、イカなどがある。山岳部では、アレキパ、クスコ、ワンカヨ、カハマルカ、フリアカの各都市が際立っている。最後に、ジャングルではイキトスが最も重要で、次いでプカルパ、タラポト、モヨバンバ、ティンゴ・マリアが続く。

都市への人口集中、特に首都リマへの一極集中は、住宅、交通、衛生、治安など様々な都市問題を引き起こしている。一方、農村部では過疎化や高齢化が進む地域もあり、地域間の格差が顕著である。

以下は、ペルー国立統計情報院(INEI)による2024年推計の主要都市である。

| 都市 | 州 | 人口 | 備考 |

|---|---|---|---|

| リマ | リマ州 | 10,213,900 | 都市圏人口 |

| アレキパ | アレキパ州 | 1,177,200 | 都市圏人口 |

| トルヒーヨ | ラ・リベルタ州 | 1,048,800 | 都市圏人口 |

| チクラーヨ | ランバイエケ州 | 615,700 | 都市圏人口 |

| ピウラ | ピウラ州 | 586,300 | |

| ワンカヨ | フニン州 | 563,400 | |

| クスコ | クスコ州 | 490,900 | |

| イキトス | ロレート州 | 458,300 | |

| プカルパ | ウカヤリ州 | 428,700 | |

| チンボテ | アンカシュ州 | 410,300 | |

| イカ | イカ州 | 362,400 | |

| フリアカ | プーノ州 | 341,700 | |

| タクナ | タクナ州 | 327,800 | |

| アヤクーチョ | アヤクーチョ州 | 261,200 | |

| カハマルカ | カハマルカ州 | 254,300 | |

| ワヌコ | ワヌコ州 | 242,400 | |

| チンチャ・アルタ | イカ州 | 222,500 | |

| スリャナ | ピウラ州 | 209,200 | |

| ワチョ | リマ州 | 192,100 | |

| タラポト | サン・マルティン州 | 178,800 |

8.2. 民族

ペルーは、5世紀にわたる様々な人々の連続的な波によって形成された多民族国家である。アメリカ先住民は、16世紀のスペイン征服以前に数千年にわたりペルー領土に居住していた。歴史家ノーブル・デイヴィッド・クックによると、彼らの人口は1520年代の約500万~900万人から、主に感染症のために1620年には約60万人に減少した。

2017年の国勢調査では、初めて民族的自己認識に関する質問が含まれた。その結果によると、60.2%の人々がメスティーソ、22.3%がケチュア人、5.9%が白人、3.6%が黒人、2.4%がアイマラ人、2.3%がその他の民族グループ、そして3.3%が民族を申告しなかった。ペルーの歴史の様々な段階で、民族構成は変化しており、複数の社会経済的・社会文化的要因、出生管理、高い死亡率、排除などにより、アメリカ先住民の割合は継続的に減少している。国は、植民地時代初期から今日に至るまで、すべての民族区分の緩やかな一般化された混血に向かう傾向がある。ペルー人口の大多数がメスティーソになったため、一部の人々は、言葉を適切に発音できない、あるいは単に文章をうまく読めないという理由で、山岳地帯やジャングルの原住民に対して優越感を抱き、それが彼らに対する一種の人種差別につながっている。

ペルー副王領時代には、スペイン人とアフリカ人が多数到来し、互いに、そして主に海岸部(山岳地帯とジャングルは非常に混血の少ない先住民の多数派を維持していた)で先住民と広範に混血した。独立後には、スペイン、イタリア、イギリス、フランス、ドイツからのヨーロッパ移民、そして中東からの移民があった。ペルーは1854年に黒人奴隷を解放した。中国人および日本人は、奴隷制度終了後の労働者として1850年代に到来し、それ以来ペルー社会に大きな影響を与える存在となっている。最初のクロアチア移民は1573年にドゥブロヴニクからペルーに来た。

近年、ペルー人の海外移住者数は著しい増加を示しており、現在ではペルー人の10%以上が国外に居住している。この移住の動きは2000年以降に顕著になり、1990年から2011年までのペルー人海外移住者の公式数は2,444,634人である。これには子孫の人口や、主に近隣諸国に存在する不法滞在の流動人口は含まれていない。過去82年間で、350万人以上のペルー人が国外に移住したと推定されている。1990年から2011年の間のペルー人海外移住者の主な目的地は、アメリカ合衆国(31.5%)、スペイン(16%)、アルゼンチン(14.3%)、イタリア(10.1%)、チリ(8.8%)、日本(4.1%)、ベネズエラ(3.8%)であった。ペルー人海外移住者の75%は19歳から49歳の間で、わずかに女性が多い。大部分において、ペルー人の海外移住は労働移住である。

歴史を通じて、ペルーはヨーロッパ(主にスペインとイタリア、そして程度は低いがフランス、イギリス、その他の中央ヨーロッパ諸国および南ヨーロッパ諸国から)、サハラ以南アフリカ、東アジア(中国と日本)からの移民を受け入れてきた。現在では、自国の経済危機から逃れてきた多数のベネズエラ移民を受け入れている。

2016年以降、ペルーへのベネズエラ人の流入が増加し、同年の居住者6615人から2019年6月中旬までに約82万人に達し、21世紀における同国で最も重要な移住の波となっている。ペルーはコロンビアに次いで2番目に多くのベネズエラ移民を受け入れている国である。

ペルー社会における民族の多様性は文化の豊かさの源泉である一方、差別や不平等の温床ともなってきた。特に先住民やアフリカ系ペルー人は、歴史的に社会経済的な機会から疎外され、貧困や差別に苦しむことが多い。彼らの文化や言語、伝統的知識の尊重と権利擁護は、社会的公正を実現する上で重要な課題である。近年、先住民の政治参加や権利要求運動が活発化しているが、依然として多くの困難に直面している。

8.3. 言語

1993年のペルー憲法によると、ペルーの公用語はスペイン語であり、それが優勢な地域ではケチュア語およびその他の先住民言語も公用語とされる。スペイン語は人口の82.6%が母語として話し、いくつかの先住民言語と共存している。その中で最も重要なのは、人口の16.92%が話すケチュア語、1.7%がアイマラ語、0.8%がその他の先住民言語である。国の都市部、特に沿岸地域ではスペイン語のモノリンガルが優勢であるが、国の多くの農村部、特にアマゾン地域では多言語人口が優勢である。

スペイン語は政府によって使用され、メディア、教育システム、商業で使用される国の主流言語である。アンデス高地に住むアメリカ先住民はケチュア語とアイマラ語を話し、アンデス東側およびアマゾン盆地に隣接する熱帯低地に住む多様な先住民グループとは民族的に異なる。

ペルーの明確な地理的地域は、スペイン語がアメリカ先住民言語よりも優勢な沿岸部と、山岳地帯および高地のより多様な伝統的なアンデス文化との間の言語的分断に反映されている。アンデス東側の先住民人口は様々な言語と方言を話す。これらのグループの一部は依然として伝統的な先住民言語を堅持しているが、他のグループはほぼ完全にスペイン語に同化している。ケチュア語が話されている地域では、公立学校でケチュア語を教えるための組織的かつ増加する努力がなされてきた。ペルーのアマゾンでは、アシャニンカ語、ボラ語、アグアルナ語など、多数の先住民言語が話されている。

先住民言語の話者数は減少傾向にあり、多くの言語が消滅の危機に瀕している。これは、スペイン語中心の教育システム、都市への人口流出、そして先住民言語に対する社会的な偏見などが原因である。先住民言語の復興と保存は、ペルーの文化的多様性を維持し、先住民のアイデンティティを尊重する上で重要な課題である。二言語教育の推進や、先住民言語によるメディアの発展などが試みられているが、その効果は限定的である。

8.4. 宗教

ローマ・カトリックは何世紀にもわたりペルーの主要な信仰であったが、宗教的慣習は先住民の伝統と高度にシンクレティズム(習合)している。ペルーの大学のうち2つ、ペルー・カトリック大学とサンパブロ・カトリック大学は、同国トップ5の大学に含まれている。2017年の国勢調査によると、12歳以上の人口の76%が自身をカトリックと述べ、14.1%が福音派、4.8%がプロテスタント、ユダヤ教徒、末日聖徒、エホバの証人と述べ、5.1%が無宗教であった。

アメリカ先住民の宗教的伝統は、ペルー人の信仰において引き続き主要な役割を果たしている。コルプス・クリスティ、聖週間、クリスマスといったカトリックの祝祭は、時にアメリカ先住民の伝統と融合する。コロンブス以前のアメリカ先住民の祝祭は依然として広範に行われており、古代インカの祭りであるインティ・ライミは、特に農村コミュニティで今も祝われている。

大多数の町、都市、村には、独自の公認教会または大聖堂と守護聖人がいる。ペルーの2人の聖人は、アメリカ大陸初の聖人であるリマのローザとマルティン・デ・ポレスである。ペルー最大のカテドラルはリマ大聖堂である。その他の著名な教会やカテドラルには、クスコ大聖堂、アレキパ大聖堂、サント・ドミンゴ教会などがある。

信教の自由は憲法で保障されているが、カトリック教会は歴史的に国家と密接な関係を持ち、社会的に強い影響力を有してきた。近年、福音派プロテスタントの信者数が急速に増加しており、特に都市部の貧困層や地方部で影響力を拡大している。これは、伝統的なカトリック教会が人々のニーズに十分に応えられていないことの現れとも考えられる。宗教の多様化は、ペルー社会における価値観の多元化を反映しているが、一方で宗教間の対立や、一部の新興宗教による社会問題も発生している。

8.5. 教育

ペルーでは、教育は教育省の管轄下にあり、教育省が国家教育政策の策定、実施、監督を担当している。ペルー政治憲法によると、教育は初等、中等教育レベルの公立学校では義務教育であり無料である。また、学業成績が優秀で入学試験に合格した学生に対しては、公立大学でも無料である。ペルーの学校の多くは私立学校および宗教学校である。

教育は様々なレベルに分かれている。初等教育は0歳から5歳までの期間に相当し、子供たちに総合的な発達に必要な刺激を提供することを目的とした保育所と、技術教育活動を提供する幼稚園が担当する。初等教育は、1年生と2年生で構成される最初のサイクルから始まる。子供たちの入学年齢は6歳である。このレベルは1年生から始まり、小学校6年生で終わる。中等教育は1年生から5年生までの5年間である。その後、技術、生産、技術、または大学の高等教育が続く。大学に入学するためには入学試験を受けることが不可欠であるが、その難易度は大学の要件によって異なる。

ペルーの識字率は2007年時点で92.9%と推定されている。この率は農村部(80.3%)よりも都市部(96.3%)の方が低い。初等および中等教育は義務教育であり、公立学校では無料である。

ペルーは新世界で最も古い高等教育機関の一つがある。サン・マルコス国立大学は、ペルー副王領時代の1551年5月12日に設立され、アメリカ大陸で最初に正式に設立され、継続的に機能している最も古い大学である。サン・マルコス大学はペルーで最も優れており、南米でもトップクラスの大学として知られている。

ペルーの教育システムは、長年にわたり多くの課題に直面してきた。都市部と地方部、富裕層と貧困層の間での教育格差は依然として大きく、教育の質にもばらつきがある。公立学校の教員の給与水準は低く、教育資源も不足しがちである。これが、社会的流動性を阻害し、貧困の連鎖を生む一因となっている。

近年、政府は教育改革を進めており、教員の質の向上、カリキュラムの現代化、教育インフラの改善などに取り組んでいる。特に、先住民が多く住む地域では、二言語教育(スペイン語と先住民言語)の推進が重要視されているが、教材の不足や教員の養成が追いついていないのが現状である。

高等教育においては、大学の質保証や、産業界のニーズに合った人材育成が課題となっている。また、研究開発への投資も十分とは言えず、国際的な競争力の向上が求められている。教育が、個人の能力開発だけでなく、民主主義社会の担い手を育成し、社会全体の発展に貢献する役割を果たすためには、より一層の努力が必要である。

8.6. 保健医療

ペルーの保健医療システムは、公的部門と民間部門から構成され、依然として多くの課題を抱えている。

主要な保健指標を見ると、汎米保健機構によると、男性の平均寿命は72.6歳、女性は77.9歳である。乳児死亡率は出生1000人あたり18人で、1990年から2011年にかけて76%減少した。ペルー人の主な死因は、新生物、インフルエンザと肺炎、細菌性疾患、虚血性心疾患、脳血管疾患である。2017年の人口・住宅センサスによると、人口の75.5%、すなわち22,173,663人が何らかの健康保険に加入しているが、それにもかかわらず、人口の24.5%は何の保険にも加入していない。

公的医療保険制度には、主に低所得者層や非正規雇用者を対象とする統合医療保険(SIS)と、正規雇用者を対象とする社会保険(EsSalud)がある。しかし、保険加入率は依然として低く、特に農村部や貧困層では医療サービスへのアクセスが困難な状況が続いている。医療施設の数や質にも地域差が大きく、都市部に集中している。地方では医師や専門医が不足し、医薬品や医療機器の供給も不安定である。

公衆衛生上の主要な問題としては、依然として高い妊産婦死亡率や乳幼児死亡率(特に地方部や先住民コミュニティ)、栄養失調、結核などの感染症、そして近年増加している生活習慣病(糖尿病、高血圧など)が挙げられる。メンタルヘルスケアの体制も十分とは言えない。

脆弱な立場の人々(貧困層、先住民、農村部住民、高齢者、障害者など)の医療アクセスは特に深刻な課題である。経済的理由、地理的障壁、文化的・言語的障壁などが、彼らが適切な医療サービスを受けることを妨げている。健康の社会的決定要因、すなわち所得、教育、雇用、生活環境、社会的ネットワークなどが、健康格差を生み出す大きな要因となっている。

ペルー政府は、国民皆保険の実現や医療サービスの質の向上、地域格差の是正などを目標に掲げ、保健医療改革を進めている。しかし、財源の確保、人材育成、効率的な医療提供体制の構築など、多くの課題が山積している。市民社会や国際機関との連携も、これらの課題解決には不可欠である。

9. 文化

ペルーの文化は、主にイベリア半島とアンデスの伝統に根ざしているが、様々なヨーロッパ、アジア、アフリカの民族グループからも影響を受けている。ペルーの芸術的伝統は、プレ・インカ文化の精巧な陶器、織物、宝石、彫刻にまで遡る。インカ人はこれらの工芸品を維持し、マチュ・ピチュの建設を含む建築的成果を上げた。バロックは植民地時代の芸術を支配したが、先住民の伝統によって修正された。

この期間、ほとんどの芸術は宗教的な主題に焦点を当てていた。当時の数多くの教会やクスコ派の絵画が代表的である。独立後、芸術は停滞したが、20世紀初頭に「インディヘニスモ」が出現した。1950年代以降、ペルーの芸術は折衷的であり、外国と地元の芸術潮流の両方によって形成されてきた。

9.1. 食文化

スペインの遠征とアメリカ発見により、探検家たちはコロンブス交換を開始し、それにはジャガイモ、トマト、トウモロコシなど旧世界では知られていなかった食物が含まれていた。現代のペルー先住民の食物には、しばしばトウモロコシ、ジャガイモ、トウガラシが含まれる。ペルーのジャガイモ研究所によると、現在ペルーの土地では3,000種類以上のジャガイモが栽培されている。

現代のペルー料理は、アメリカ先住民とスペイン料理を融合させたもので、中国、アフリカ、アラブ、イタリア、日本の料理から強い影響を受けている。一般的な料理には、アンティクーチョ、セビーチェ、パチャマンカなどがある。ペルーの多様な気候は、料理に適した多様な植物や動物の生育を可能にしている。ペルーは世界で最も優れた料理の一つを持つことで知られている。首都リマには、世界のベストレストランの一つであるセントラル・レストランテがあり、国の各地、コスタ(海岸)、シエラ(山岳)、セルバ(熱帯雨林)の様々なペルー料理を提供している。

ペルー料理は、地元の慣習や食材を反映しており、インカを含む先住民や、入植者や移民によってもたらされた料理の影響を受けている。母国の馴染みのある食材がなかったため、移民たちはペルーで入手可能な食材を使って伝統的な料理を改良した。ペルー料理の4つの伝統的な主食は、トウモロコシ、ジャガイモなどの塊茎、ヒユ科(キヌア、カニワ、キウィチャ)、マメ科(豆、ルピナス)である。スペイン人がもたらした主食には、米、小麦、肉類(牛肉、豚肉、鶏肉)がある。キヌア、キウィチャ、トウガラシ、いくつかの根菜や塊茎など、多くの伝統的な食材は、近年人気が高まっており、ペルー先住民の食材や料理技術への関心の復活を反映している。また、クスコのような観光客が訪れる町では、伝統的な料理が現代的な趣向で提供されるのをよく見かける。シェフのガストン・アクリオは、地元の食材の認知度を高めたことでよく知られている。

9.2. 芸術

ペルーの芸術は、アンデス文明にその起源を持つ。これらの文明は、スペイン人の到来以前に現代ペルーの領土で興った。ペルーの芸術はスペイン征服後にヨーロッパの要素を取り入れ、何世紀にもわたって進化し続け、現代に至っている。

9.2.1. コロンブス以前の美術

ペルーの最も初期の美術作品は、太平洋岸に集中していたクピスニケ文化と、主にリマの北、コルディレラ・ネグラとコルディレラ・ブランカのアンデス山脈の間にあったチャビン文化からもたらされた。この時代、およそ紀元前9世紀の装飾作品は、象徴的で宗教的な性質を持っていた。芸術家たちは金、銀、陶磁器を使って様々な彫刻やレリーフ彫刻を制作した。これらの文明はまた、建築や木彫でも知られていた。

パラカス・カベルナス文化とパラカス・ネクロポリス文化は、紀元前9世紀から紀元後2世紀にかけてペルー南岸で発展した。パラカス・カベルナスは、宗教的表現を伴う複雑な多色および単色の陶磁器を生産した。パラカス・ネクロポリスの埋葬品からは、多くが洗練された幾何学模様で作られた複雑な織物も出土した。紀元前3世紀には、ランバイエケ地方で都市文化であるモチェ文化が開花した。モチェ文化は、太陽のワカと月のワカやシパンのワカ・ラハダのような建築作品を生み出した。彼らは段々畑での耕作や水利工学の専門家であり、独創的な陶磁器、織物、絵画、彫刻作品を制作した。もう一つの都市文化であるワリ文明は、8世紀から12世紀にかけてアヤクーチョで栄えた。彼らの中央集権的な都市計画は、パチャカマック、カハマルキージャ、ワリ・ウィルカといった他の地域にも拡大された。紀元9世紀から13世紀にかけて、軍事的都市ティワナク帝国がティティカカ湖のほとりで興隆した。現在のボリビアにある同名の都市を中心としたティワナクは、記念碑的なタイプの石造建築と彫刻を導入した。これらの建築と美術作品は、ティワナクが青銅を開発し、必要な道具を作ることができたことによって可能になった。

都市建築は、14世紀から15世紀にかけてチムー文化で新たな高みに達した。チムーは、ラ・リベルタのモチェ川の谷にチャン・チャン市を建設した。チムーは熟練した金細工職人であり、注目すべき水利工学作品を制作した。スペイン征服直前の数世紀にペルーをその覇権下に統一したインカ帝国は、それ以前の文明の文化的遺産の大部分を自らの作品に取り入れた。彼らの美術作品と建築の重要な遺物は、クスコのような都市、サクサイワマンやマチュ・ピチュのような建築遺跡、そしてクスコとインカ帝国の残りの部分を結んだ石畳で見ることができる。

9.2.2. 植民地時代の美術

ペルーの彫刻と絵画は、セビーリャ・バロック派の影響を強く受けた修道士たちによって設立されたアトリエから自己を定義し始めた。この文脈で、リマ大聖堂の聖歌隊席の屋台、リマ中央広場の泉(いずれもペドロ・デ・ノゲラ作)、そして植民地時代の制作物の大部分が記録された。スペイン人によって設立された最初の美術センターは、ケチュア語の芸術家にヨーロッパの絵画様式を教えたクスコ派であった。ディエゴ・キスペ・ティト(1611年~1681年)はクスコ派の最初のメンバーの一人であり、マルコス・サパタ(1710年~1773年)はその最後の一人であった。

この時代の絵画は、囚人アタワルパの肖像画(D・デ・モラ作)や、イタリア人マテオ・ペレス・デ・アレシオとアンジェリーノ・メドーロ、スペイン人フランシスコ・ベハラーノとJ・デ・イジェスカス、そしてクリオーリョのJ・ロドリゲスのカンヴァスに見られるように、ヨーロッパと先住民の影響の統合を反映していた。

17世紀から18世紀にかけて、バロック様式とロココ様式は、その重厚な装飾と主に曲線的な線描により、建築と造形美術の分野でも支配的であり、例えばリマのサンフランシスコ修道院の壁などに見られる。

9.3. 文学

ペルー文学とは、現代ペルー共和国で生み出された文学だけでなく、植民地時代のペルー副王領で生み出された文学や、コロンブス以前の時代に現在のペルーに住んでいたケチュア人、アイマラ人、チャンカ族など多様な民族グループによって創造された口承伝統も指す。

スペイン人は16世紀に文字を導入した。植民地時代の文学表現には、年代記や宗教文学が含まれていた。最初の年代記者の中には、軍事遠征の公式記録を作成する責任を負った作家や兵士がいた。また、この地域を征服し植民地化する努力について独自の個人的な洞察を提供した、非公式の年代記者や個人的な日記作家の小さなグループもいた。大部分において、これらの年代記者はすべて、ペルーの先住民を「文明化」し、「真の信仰を明らかにする」ことを使命としていたスペインのコンキスタドールの視点から書いていた。公式のスペイン人年代記者の中には、ピサロの個人秘書であったフランシスコ・ヘレスがおり、彼は1534年に『ペルー征服と新カスティーリャと呼ばれるクスコ県の真実の報告』(Verdadera relación de la conquista del Perú y provincia del Cuzco llamada la Nueva Castillaベラデラ・リラシオン・デ・ラ・コンキスタ・デル・ペルー・イ・プロビンシア・デル・クスコ・ジャマダ・ラ・ヌエバ・カスティーリャスペイン語)を執筆した。先住民の年代記者も知られており、例えばティトゥ・クシ・ユパンキは、スペイン文化に精通した後、1570年に『スペイン人がどのようにペルーに入り、彼らが彼らの中で暮らしていた間にマンゴ・インカが経験した出来事の報告』(Relación de cómo los españoles entraron en Pirú y el subceso que tuvo Mango Inca en el tiempo en que entre ellos vivióリラシオン・デ・コモ・ロス・エスパニョーレス・エントラロン・エン・ピル・イ・エル・スブセソ・ケ・トゥボ・マンゴ・インカ・エン・エル・ティエンポ・エン・ケ・エントレ・エヨス・ビビオスペイン語)を執筆した。

独立後、コストゥンブリスモとロマン主義が最も一般的な文学ジャンルとなり、リカルド・パルマの作品に代表される。20世紀初頭の「インディヘニスモ」運動は、シロ・アレグリアやホセ・マリア・アルゲダスといった作家たちによって主導された。19世紀後半から20世紀初頭のアヴァンギャルド運動では、雑誌『コロニダ』と『アマウタ』が創刊され、後者は1926年に著名な社会主義エッセイストホセ・カルロス・マリアテギによって創刊された。その協力者の一人であった影響力のある詩人セサル・バジェホは、1920年代から1930年代にかけてモダニズム的でしばしば政治的な詩を書いた。現代ペルー文学は、ラテンアメリカ文学ブームの主要メンバーであるノーベル賞受賞者マリオ・バルガス・リョサのような作家のおかげで認められている。

9.4. 音楽・舞踊

ペルーの音楽は、アンデス、スペイン、アフリカのルーツを持っている。コロンブス以前の時代には、音楽表現は各地域で大きく異なっていた。ケーナとティンヤは一般的な2つの楽器であった。スペイン人は、ギターやハープといった新しい楽器を導入し、それがチャランゴのような混血楽器の発展につながった。ペルー音楽におけるアフリカの貢献には、そのリズムと打楽器であるカホンが含まれる。ペルーの民族舞踊には、マリネラ、トンデロ、サマクエカ、ディアブラダ、ワイニョなどがある。

ペルー音楽は、国民的楽器であるチャランゴによって支配されている。チャランゴはリュート族の楽器の一員であり、植民地時代にスペインのビウエラを模倣した音楽家たちによって発明された。カナス地方やティティカカ湖地方では、チャランゴは求愛の儀式で用いられ、象徴的に人魚を楽器で呼び起こし、女性を男性演奏者に誘い込む。1960年代まで、チャランゴは地方の貧しい人々の楽器として軽蔑されていた。1959年の革命後、インディヘニスモ運動(1910年~1940年)を築き上げた後、チャランゴは他の演奏家の間で広まった。変種には、ワライチョ、チジャドール、チンリリ、そしてより大きく低い音域のチャランゴンがある。

スペインギターは広く演奏されているが、スペイン起源のバンドゥリアも同様である。ギターとは異なり、それは長年にわたってペルーの演奏家によって変容され、12弦6コースの楽器から、わずか4コースで12~16弦を持つ楽器へと変化した。ヴァイオリンとハープもヨーロッパ起源であり、演奏されている。ペルーの非常に有名な楽器は、インカ時代にまで遡るパンフルートである。それは中空の竹管で作られており、ペルーのアンデス地方で広く演奏されている。

ペルーの舞踊は、その多様性と活気で知られている。

- マリネラ:ペルーを代表する国民的な踊りで、男女のペアダンス。ハンカチを使った優雅な動きが特徴。特に北部(マリネラ・ノルテーニャ)とリマ(マリネラ・リメーニャ)でスタイルが異なる。その起源はサマクエカにあるとされる。

- ワイニョ:アンデス地方の最も代表的な音楽であり舞踊。祭りや社会的な集まりで踊られる。地域によって多様なスタイルがある。

- トンデロ:ペルー北部の海岸地域、特にピウラ県発祥の踊り。アフリカ系とスペイン系の影響を受けた情熱的なペアダンス。

- サマクエカ:19世紀に流行したペアダンスで、マリネラやアルゼンチンのサンバ、チリのクエカなど、多くの南米の踊りの起源となったとされる。

- ディアブラダ(悪魔の踊り):プーノ地方の祭りで特に有名な、善と悪の戦いを表現する仮面舞踊。ボリビアのオルロのカーニバルでも知られる。

- アフロペルー舞踊:アフリカ系ペルー人の文化を反映したリズミカルで力強い踊り。フェステホ、ランドー、サパテオなどがある。カホンのリズムが特徴的。

- セルバの踊り:アマゾン地域の先住民の伝統舞踊。自然や動物、神話などをテーマにしたものが多く、カラフルな衣装や羽飾りが用いられる。

これらの音楽と舞踊は、ペルーの豊かな文化遺産を構成し、人々のアイデンティティや社会的な絆を強める上で重要な役割を果たしている。

9.5. 映画

ペルーの映画産業は、他のいくつかのラテンアメリカ諸国ほど多作ではなかったが、制作された一部のペルー映画は地域的な成功を収めている。歴史的に、ペルーの映画は、ゴムブームと外国人による技術の都市への流入により、1932年にアントニオ・ウォン・レンヒフォによってイキトスで始まった(1900年の重要な初期の映画看板と共に)。これにより、首都リマで制作された映画とは異なるスタイルを特徴とする、広範で独特なフィルモグラフィーが発展した。

ペルーはまた、ラテンアメリカで最初の3Dアニメーション映画である『カヤオの海賊』を制作した。この映画は、植民地時代にスペインの植民地との貿易を妨害しようとするオランダとイギリスの私掠船の攻撃から自衛しなければならなかった歴史的な港町カヤオを舞台にしている。この映画は、ペルー人の会社アルパマヨ・エンターテインメントによって制作され、1年後に2作目の3D映画『ドラゴンズ:炎の運命』を制作した。

2006年2月、ペルーとスペインの共同制作でクラウディア・リョサが監督した映画『マデイヌサ』は、架空のアンデス山脈の村を舞台にし、マガリ・ソリエルが演じるマデイヌサの停滞した生活と、内戦後のペルーのトラウマを描いている。

ガブリエル・ガルシア・マルケスのマジックリアリズムの要素を共有するリョサは、ロッテルダム国際映画祭で賞を受賞した。リョサの2作目の長編映画『悲しみの乳房』(La Teta Asustadaラ・テタ・アススターダスペイン語)は、アカデミー史上初のペルー映画として、第82回アカデミー賞外国語映画賞にノミネートされた。この映画は2009年のベルリン国際映画祭で金熊賞を受賞した。

近年のペルー映画は、社会問題、歴史、先住民文化などをテーマにした作品が増えており、国際的な映画祭での評価も高まっている。しかし、国内市場の規模が小さいことや、資金調達の難しさなど、映画産業の発展には依然として課題も多い。

9.6. スポーツ

スポーツの概念は16世紀のスペイン人の到来に遡るが、多くのゲームやその他の先住民の娯楽形態は植民地時代以前から存在していた。最近では、商業化と結びついたアメリカの体育思想が広範な魅力を集めている。国内のスポーツはいくつかのスポーツ連盟(各種目ごとに一つ)に分かれており、それらはその実践を規制する最高の国家機関であるペルースポーツ研究所(IPD)の指導下にある。スポーツ連盟のほとんどはリマのビジャ・デポルティーバ・ナシオナルに拠点を置いている。ペルー最大のスタジアムはエスタディオ・モヌメンタル「U」で、収容人数は8万人を超え、南米で2番目に大きなスタジアムとなっている。国の国立競技場はエスタディオ・ナシオナルである。ペルーは、2004年コパ・アメリカ、2005 FIFA U-17世界選手権、2013年および2024年ボリバリアンゲームズ、そして国が開催した最大のスポーツイベントである2019年パンアメリカン競技大会など、様々なスポーツイベントを主催してきた。

サッカーは国内で最も人気があり、広く実践されている。ペルー・プリメーラ・ディビシオンは国内で最も重要なクラブトーナメントである。男子代表チームは世界の舞台でいくつかの重要な成績を収めている。彼らはFIFAワールドカップに5回出場している。同様に、コパ・アメリカでは1939年と1975年の2回優勝しており、1936年夏季オリンピックでは準々決勝でオーストリアに不戦勝が与えられた後に棄権して帰国する前に印象的な活躍を見せた。テオフィロ・クビジャスはペルー最高のサッカー選手と見なされている。クラブレベルでは、ウニベルシタリオが1972年のコパ・リベルタドーレスで準優勝し、スポルティング・クリスタルも1997年に準優勝している。国際タイトルを持つ唯一のペルークラブは、2003年レコパ・スダメリカーナと2004年レコパ・スダメリカーナで優勝したシエンシアーノと、2011年U-20コパ・リベルタドーレスのチャンピオンであるウニベルシタリオである。

ペルーで人気のあるその他のスポーツには、バレーボール、サーフィン、空手がある。ペルーはパンアメリカン競技大会で複数の金、銀、銅メダルを獲得している。ペルー女子バレーボール代表チームは1980年代から90年代にかけて有力チームの一つであり、1988年夏季オリンピックでは銀メダルを獲得し、ソビエト連邦に3対2で敗れた(ただし、大差でリードしていた)。ペルーは通常、サーフィンとバレーボールで非常に優れている。

9.7. 世界遺産

ペルー国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が8件、自然遺産が2件、複合遺産が2件存在する。これらはペルーの豊かな歴史と多様な自然環境を象徴しており、国内外から多くの観光客を惹きつけている。

文化遺産:

- クスコ市街(1983年登録):インカ帝国の首都であり、スペイン植民地時代の建築物とインカ時代の石組みが見事に融合した歴史都市。

- チャビンの考古遺跡(1985年登録):紀元前900年頃から紀元前200年頃にかけて栄えたチャビン文化の宗教的中心地。精巧な石彫で知られる。

- チャン・チャン遺跡地帯(1986年登録):チムー王国の首都であった、日干しレンガで作られた世界最大の都市遺跡。

- リマ歴史地区(1988年、1991年登録):ペルー副王領の首都として栄えたリマの植民地時代の歴史的建造物群。大聖堂、サンフランシスコ修道院など。

- ナスカとフマナ平原の地上絵(1994年登録):広大な砂漠に描かれた巨大な幾何学模様や動植物の地上絵。その目的は謎に包まれている。

- アレキパ歴史地区(2000年登録):白い火山岩(シヤール)で作られた美しいバロック様式の建築物が特徴的な都市。

- カラル=スーペの聖市(2009年登録):アメリカ大陸最古級(紀元前3000年頃)の都市遺跡。ピラミッド状の建造物群が見られる。

- カパック・ニャン、アンデスの道(2014年登録、他国と共有):インカ帝国が整備した広大な道路網。

自然遺産:

- ワスカラン国立公園(1985年登録):ブランカ山群に位置し、ペルー最高峰ワスカラン山(6768 m)を含む。多様な高山植物や動物が生息する。

- マヌー国立公園(1987年登録):アマゾン熱帯雨林の非常に生物多様性の高い地域。多くの固有種や絶滅危惧種が生息する。

複合遺産:

- マチュ・ピチュの歴史保護区(1983年登録):アンデス山中の尾根に位置するインカ帝国の謎の都市遺跡。壮大な自然景観と調和した石造建築が見事。

- リオ・アビセオ国立公園(1990年登録):アンデス山脈東斜面の雲霧林に位置し、チャチャポヤス文化の考古遺跡も含む。生物多様性と文化遺産の両方で価値が高い。

これらの世界遺産は、ペルーの誇りであると同時に、人類共通の貴重な財産である。その保護と持続可能な利用は、ペルー政府および国際社会にとって重要な課題となっている。

9.8. 主な祝祭日

ペルーの祝祭日は、カトリックの宗教的行事、国の歴史的出来事を記念するもの、そして伝統的な先住民の祭りが融合したものが多く、国民生活に彩りを与えている。社会的公正の観点からは、これらの祝祭が多様な文化背景を持つすべての人々にとって包摂的なものであるか、また、一部の祝祭が特定の集団の伝統を不当に強調したり、商業主義に利用されたりしていないかといった点に留意する必要がある。

| 日付 | 日本語表記 | スペイン語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | Año Nuevo | 国民の祝日 |

| 3月 - 4月 | 聖週間 | Semana Santaセマナ・サンタスペイン語 | 移動祝日。聖木曜日と聖金曜日が特に重要。ペルー各地で宗教行列や儀式が行われる。アヤクーチョの聖週間は特に有名。 |

| 5月1日 | メーデー (労働者の日) | Día de los Trabajadores | 国民の祝日。労働者の権利を記念する日。 |

| 6月24日 | インティ・ライミ (太陽の祭り) | Inti Raymi | クスコで盛大に行われるインカ帝国時代の太陽の祭り。先住民文化の重要な象徴。公式の祝日ではないが、クスコでは主要な祭り。 |

| 6月29日 | 聖ペドロと聖パウロの祝日 | San Pedro y San Pablo | 国民の祝日。漁師の守護聖人としても知られ、沿岸部では祝祭が行われる。 |

| 7月28日-7月29日 | 独立記念日 (フィエスタス・パトリアス) | Día de la Independencia del Perú (Fiestas Patrias) | 国民の祝日。1821年の独立宣言を記念。軍事パレードや各種イベントが全国で行われる。 |

| 8月30日 | リマの聖ローサの記念日 | Santa Rosa de Limaサンタ・ロサ・デ・リマスペイン語 | 国民の祝日。アメリカ大陸初のカトリック聖人であり、ペルーとフィリピンの守護聖人。 |

| 10月8日 | アンガモスの海戦記念日 | Día del Combate de Angamos | 国民の祝日。太平洋戦争 (1879年-1884年) における重要な海戦と、英雄ミゲル・グラウ提督を記念。 |

| 10月中 (特に18日、19日、28日) | セニョール・デ・ロス・ミラグロス (奇跡の主の祭り) | Señor de los Milagros | リマで盛大に行われる宗教行列。ペルーで最も重要な宗教的行事の一つ。アフロ・ペルー文化とも関連が深い。公式の祝日ではないが、大規模な社会現象。 |

| 11月1日 | 諸聖人の日 (万聖節) | Día de Todos Los Santos | 国民の祝日。カトリックの祝日。 |

| 12月8日 | 無原罪の聖母の祭日 | Día de la Inmaculada Concepción | 国民の祝日。カトリックの祝日。 |

| 12月25日 | クリスマス | Navidadナビダスペイン語 | 国民の祝日。 |

これらの祝祭日は、ペルー国民のアイデンティティ形成や共同体意識の醸成に貢献している一方で、その準備や実施が特定の地域や集団に過度な負担を強いることがないよう、また、多様な文化的背景を持つ人々の参加を促すような配慮が求められる。

10. 主な出身者

ペルーは、歴史、政治、学術、芸術、スポーツなど、多岐にわたる分野で重要な足跡を残した人物や、国際的に名を知られた人物を数多く輩出してきた。以下に挙げるのはその一部であり、特に民主主義の推進、人権擁護、社会進歩に貢献した人物、あるいはその行動がこれらの価値観に大きな影響を与えた人物にも光を当てることを目指す。

政治・社会運動

- ホセ・カルロス・マリアテギ (1894-1930): 20世紀初頭のマルクス主義思想家、ジャーナリスト。ラテンアメリカにおける社会主義思想の先駆者の一人で、ペルーの現実と先住民問題に根差した独自の分析を展開し、後の社会運動に大きな影響を与えた。

- ビクトル・ラウル・アヤ・デ・ラ・トーレ (1895-1979): アメリカ人民革命同盟 (APRA党) の創設者。反帝国主義とラテンアメリカ統合を掲げ、ペルー政治に長きにわたり影響力を持った。その評価は、民衆解放への貢献とポピュリズム的側面の両面から論じられる。

- フアン・ベラスコ・アルバラード (1910-1977): 軍人、政治家。1968年のクーデターで政権を掌握し、「ペルー革命」を推進。農地改革や重要産業の国有化など急進的な社会改革を行ったが、その手法や経済的帰結、人権状況については批判もある。

- アルベルト・フジモリ (1938-): 第91代ペルー大統領(在任1990-2000)。日系二世。ハイパーインフレの終息や左翼ゲリラの鎮圧といった実績を上げた一方、強権的な政治運営、人権侵害、汚職問題で国内外から厳しい批判を受け、失脚後有罪判決を受けた。その統治はペルー社会に深い分断を残した。

- マリア・エレナ・モヤノ (1958-1992): アフリカ系ペルー人の社会活動家、フェミニスト。リマ郊外の貧困地区で活動し、女性の権利向上や貧困問題に取り組み、センデロ・ルミノソの暴力に反対したが、同組織により暗殺された。その勇気ある行動は人権擁護の象徴とされる。

文学・芸術

- インカ・ガルシラーソ・デ・ラ・ベーガ (1539-1616): 歴史家、作家。インカ皇族の母とスペイン人征服者の父を持つメスティーソ。『インカ皇統記』は、インカ文化とスペインによる征服を独自の視点から描いた古典。

- セサル・バジェホ (1892-1938): 20世紀ラテンアメリカを代表する詩人の一人。貧困、不正、人間の苦悩などをテーマにした革新的な作品で知られ、社会正義への強い希求を示した。

- ホセ・マリア・アルゲダス (1911-1969): 小説家、人類学者。アンデスの先住民文化とスペイン語文化の間の葛藤や融合を深く描いた作品で知られる。先住民の視点や言語を尊重し、その尊厳の回復を訴えた。

- マリオ・バルガス・リョサ (1936-): 小説家、エッセイスト。2010年ノーベル文学賞受賞。ラテンアメリカ文学ブームの旗手の一人。政治や社会に対する鋭い批判精神を持つ作品を多数発表。一時期大統領選挙にも出馬した。その政治的立場は、新自由主義的と評されることもある。

- スサーナ・バカ (1944-): アフロ・ペルー音楽の歌手、作曲家、元文化大臣。アフロ・ペルー文化の復興と普及に尽力し、グラミー賞を受賞するなど国際的に高い評価を得ている。

学術・科学

- フリオ・C・テージョ (1880-1947): 考古学者。「ペルー考古学の父」と称される。チャビン文化やパラカス文化など、多くの古代ペルー文化の発見と研究に貢献し、ペルー独自の文明の起源を主張した。

- サンティアゴ・アントゥネス・デ・マヨロ (1887-1967): 物理学者、数学者、エンジニア。水力発電の開発や科学技術教育の推進に貢献。

スポーツ

- テオフィロ・クビジャス (1949-): サッカー選手。ペルー代表としてFIFAワールドカップで活躍し、「ペルーの至宝」と称された。

- ソフィア・ムラノビッチ (1987-): プロサーファー。女性サーファーとして世界チャンピオンに輝き、ペルーのスポーツ界に大きな影響を与えた。

これらの人物は、ペルーの多様な側面を代表しており、彼らの業績や活動は、ペルー社会の発展や国際的な認知度向上に貢献してきた。同時に、彼らの生涯や思想は、ペルーが直面してきた、あるいは現在も直面している社会的、政治的、文化的な課題を映し出す鏡でもある。