1. 概要

アレクサンドロス大王の将軍であり、その死後の後継者(ディアドコイ)の一人として、ヘレニズム世界の形成に大きな影響を与えたアンティゴノス朝の創始者、アンティゴノス1世・モノフタルモスは、紀元前382年にマケドニアで生まれ、紀元前301年のイプソスの戦いで戦死するまで、その生涯を軍事と政治に捧げた。彼は「隻眼の」を意味するΜονόφθαλμοςモノフタルモス古代ギリシア語という異名で知られ、その強大な軍事力と野心をもって、アレクサンドロス帝国の再統一を目指したが、他のディアドコイとの激しい抗争の末、その夢は潰えた。

アンティゴノスは、フィリッポス2世の時代からマケドニア軍に仕え、アレクサンドロス大王のペルシア遠征ではフリュギア太守として補給路の維持に貢献した。大王の死後、彼はディアドコイ戦争において最も有力な勢力となり、小アジア、シリア、メソポタミア、そしてギリシアの一部を支配下に置いた。紀元前306年には自ら王を称し、アンティゴノス朝を創始したが、その勢力拡大は他のディアドコイ(カッサンドロス、セレウコス、プトレマイオス、リュシマコス)との全面的な対立を招いた。最終的に、彼はイプソスの戦いで連合軍に敗れ、戦死した。彼の死により、アレクサンドロス帝国の再統一の可能性は完全に消滅し、ヘレニズム諸国家の分立が確定した。しかし、彼の息子デメトリオスはマケドニア王位を獲得し、アンティゴノス朝は紀元前168年に共和政ローマに征服されるまで存続した。

1.1. 初期生涯と軍歴

アンティゴノスの初期の生涯については、歴史的資料が限られているものの、彼の出自と初期の軍事経験が、その後の輝かしいキャリアの基盤を築いたことが示唆されている。彼はマケドニア貴族としての地位を確立し、フィリッポス2世の下で重要な軍事経験を積んだ。

1.1.1. 出生と家族

アンティゴノスは紀元前382年頃、マケドニアのエリメイアで、フィリッポスという名の貴族の息子として生まれた。彼の母親の名前は不明である。一部の資料では、彼が農民階級の出身であったり、マケドニア王家と血縁関係があったりすると主張されているが、これらは信頼性が低い。最も有力な説は、彼の家族が社会的に著名なマケドニアの貴族であったというものである。

彼にはデメトリオスという兄と、将軍ポレマイオスの父であるポレマイオスという弟がいた。また、テレフォロスという甥もおり、彼はアンティゴノスの三人目の兄弟の息子であった可能性がある。さらに、彼の母親とペラのペリアンダーとの再婚によって、マルシュアスという異母弟もいた。

アンティゴノスは紀元前340年頃、コラエウスの娘ストラトニケと結婚し、二人の息子、デメトリオス1世・ポリオルケテスとフィリッポスをもうけた。コラエウスが上マケドニアのリンケスティダまたはオレスティデ出身の貴族であったという説もあるが、これも確実ではない。

1.1.2. 幼少期と教育

アンティゴノスの幼少期の具体的な環境や教育についてはほとんど知られていないが、彼は若い頃から深い野心を持っていたとされている。この野心は、彼がマケドニア軍に志願する動機となった。彼がいつ軍隊に入隊し、軍務の初期にどのような功績を挙げたかは不明だが、成長するにつれてマケドニア軍において重要な人物となっていったことは確かである。

1.1.3. 初期軍歴

アンティゴノスは、マケドニアが隆盛を極めた時代にフィリッポス2世に仕え、エウメネス、パルメニオン、ポリュペルコン、アンティパトロスといったフィリッポス2世の主要な副官たちと友情を築いた。彼のフィリッポス宮廷における重要性は、これらの友情によって示されている。

紀元前340年、ペリンソス攻囲戦において、投石機の矢が目に当たり、片目を失ったと伝えられている。歴史家のリチャード・ビロウズによれば、この話はアンティゴノスに最もよく当てはまるという。この出来事以降、彼は「隻眼の」を意味するΜονόφθαλμοςモノフタルモス古代ギリシア語という異名で呼ばれるようになった。

2. アレクサンドロス大王下の軍歴

アンティゴノスはアレクサンドロス大王の東方遠征に初期から参加し、その軍事的な才能を発揮した。特にフリュギア太守としての任命は、大王の広大な帝国の補給路を維持する上で極めて重要な役割を担うこととなった。

2.1. ペルシア遠征と太守職

紀元前334年、アンティゴノスはアレクサンドロス大王のペルシア帝国侵攻軍において、コリントス同盟のギリシア同盟歩兵約7,000名の指揮官を務めた。アレクサンドロスはギリシア歩兵を信頼しておらず、グラニコス川の戦いには彼らを同行させなかったため、アンティゴノスはこの戦いには参加していない。

アレクサンドロスが東方へ進軍すると、アンティゴノスはフリュギアの太守に任命された。フリュギア太守として、彼はペルシア軍が残した傭兵の駐屯地(カリア人1,000名とギリシア人100名)を包囲し、降伏後には彼らを自軍に編入した。これにより、彼は自身のギリシア兵(傭兵1,500名)をイッソスの戦いに備えるアレクサンドロスのもとへ増援として送ることが可能となった。イッソスの戦い後、彼は戦死した大フリュギアのアケメネス朝太守アティジエスの後任となった。

アンティゴノスの主要な任務は、アレクサンドロス大王の長期間にわたるペルシア遠征中、小アジア中央部を通る補給路と通信線を防衛することであった。イッソスの戦いでのアレクサンドロスの勝利後、ペルシア軍の一部はカッパドキアで再編成され、アレクサンドロスの補給路を寸断しようと試みた。しかし、アンティゴノスはペルシア軍を三度の異なる戦いで撃破し、この反攻を阻止した。この勝利後、アンティゴノスはフリュギアの残りの地域を征服し、アレクサンドロスの補給路と通信線を維持することに注力した。当時のフリュギアの状況は不安定であり、ビテュニアは独立を保ち、パフラゴニア、カッパドキア、リュカオニアはペルシア太守の支配下にあり、イサウリアやピシディアはマケドニアの支配を認めていなかった。さらに、ロドスのメムノンがペルシア艦隊を率いてエーゲ海の島々を攻略し、後方を脅かしていたが、メムノンは艦隊を率いる途中で病死し、ペルシア海軍は無力化された。

2.2. 大王の死と帝国分割

紀元前323年、アレクサンドロス大王がバビロンで急死した際、アンティゴノスはバビロン会議での決定に基づき、フリュギア、リュカオニア、パンフィリア、リュキア、そして西ピシディアの支配権をペルディッカス(帝国の摂政)によって確認された。

しかし、彼はエウメネスが割り当てられた属州であるパフラゴニアとカッパドキアを獲得するのを拒否したため、ペルディッカスの敵意を買うこととなった。レオナトスが軍を率いてギリシアへ向かった後、アンティゴノスはカッパドキアに単独で対処することになったが、彼は追加の援軍なしにはこの任務を完了できない、あるいは完了しようとしなかったようである。ペルディッカスはこれを自身の権威に対する直接的な侮辱とみなし、王室軍を率いてカッパドキアを征服した。その後、ペルディッカスはアンティゴノスへの挑発として西のフリュギアへ向かった。アンティゴノスは息子デメトリオスと共にギリシアへ逃亡し、そこでマケドニアの副王であったアンティパトロス(紀元前321年)と、アレクサンドロス大王の最高位の将軍の一人であったクラテロスの支持を得た。

第一次ディアドコイ戦争において、アンティゴノスはアンティパトロス、クラテロス、そしてプトレマイオスと連合を形成した。紀元前320年、アンティゴノスはキプロスへ航海し、その地を確保した。この戦争は紀元前320年に終結した。ペルディッカスはプトレマイオスのサトラップであるエジプトへの侵攻に失敗した後、不満を抱いた自身の将校たち(セレウコスやアンティゲネスなど)によって殺害された。

3. ディアドコイ戦争

アレクサンドロス大王の死後、広大な帝国領土を巡って後継者たちが繰り広げた激しい戦いは「ディアドコイ戦争」として知られる。アンティゴノスは、この複雑な権力闘争において、その軍事的才能と野心をもって一時は最も強力なディアドコイとなり、アレクサンドロス帝国の再統一という壮大な目標を掲げた。

3.1. ペルディッカスの死と第一次ディアドコイ戦争

紀元前321年のペルディッカスの死後、トリパラディソスの軍会で帝国の新たな分割が試みられた。この会議でアンティパトロスが帝国の新たな摂政となり、アンティゴノスはアジアのストラテゴス(総司令官)に任命された。アンティゴノスは、トリパラディソスで有罪とされた旧ペルディッカス派の将軍たちに対する戦争の指揮を委ねられた。

アンティゴノスは王室軍の一部を指揮し、アンティパトロスのヨーロッパ軍からの信頼できる増援を得た後、小アジアにいた旧ペルディッカス派のエウメネス、アルケタス、ドキシモス、アッタロス、ポレモンらと戦うため進軍した。アンティゴノスはまずカッパドキアにいたエウメネスを相手にすることにした。数で劣勢であったにもかかわらず、アンティゴノスは大胆かつ攻撃的な戦略を採用した。彼は最終的にオルキュニアの戦いでエウメネスを巧みに打ち破り、エウメネスをノラの要塞(Νῶραノーラ古代ギリシア語)に撤退させた。

エウメネスを包囲下に置いた後、アンティゴノスはピシディアのクレトポリス近郊にいたアルケタス、ドキシモス、アッタロス、ポレモンの連合軍に進軍した。アンティゴノスはクレトポリスの戦いで敵を奇襲し、打ち破った。アンティゴノスは、一回の遠征シーズン中に二つの輝かしい作戦を展開し、ノラに閉じ込められたエウメネスを除くペルディッカス派の残党を壊滅させた。アルケタスは自害に追い込まれた。

3.2. 第二次ディアドコイ戦争

紀元前319年、アンティパトロスが死去した際、彼は摂政の地位を息子カッサンドロスではなくポリュペルコンに譲った。アンティゴノスと他のディアドコイたちは、ポリュペルコンを承認することを拒否した。なぜなら、それは彼ら自身の野心を損なうものであったからである。アンティゴノスはエウメネスと交渉に入ったが、エウメネスはすでにポリュペルコンに説得されており、ポリュペルコンは彼に帝国内の他のすべての将軍に対する権限を与えていた。

エウメネスは策略を用いてノラを脱出し、小規模な軍隊を編成して南のキリキアへ逃れた。アンティゴノスは、ヘレスポントスに大規模な艦隊を持つ白のクレイオスに対する遠征で小アジア北西部に拘束されていたため、エウメネスに直接対抗する動きは取らなかった。クレイオスは海戦でアンティゴノスの提督ニカノルを破ったが、翌朝、アンティゴノスとニカノルが陸海から彼の陣営に二重攻撃を仕掛けた際、完全に不意を突かれ、彼の全軍は捕獲されるか殺された(ビュザンティオンの戦い参照)。

一方、エウメネスはキリキア、シリア、フェニキアを掌握し、銀盾隊とヒュパスピスタイの指揮官であるアンティゲネスとテウタモスと同盟を結び、ポリュペルコンのために海軍力を増強し始めた。準備が整うと、彼は艦隊を西へ送りポリュペルコンを増援しようとしたが、キリキア沖でアンティゴノスの艦隊と遭遇し、寝返った。アンティゴノスは小アジアでの問題を解決し、シリアでエウメネスと戦うことを意図して東のキリキアに進軍した。エウメネスはこれを事前に察知し、フェニキアからシリアを経てメソポタミアへ進軍し、上部サトラピーで支持を集めることを目論んだ。

エウメネスはメソポタミア太守アンフィマコスの支持を得たが、バビロニア太守セレウコスとメディア太守ペイソンからは支持を得られなかった。エウメネスは軍を北バビロニアに進め、そこで冬営に入った。冬の間、彼はセレウコスとペイソンと交渉し、アンティゴノスに対する協力を求めた。アンティゴノスはエウメネスが属州を去ったことを知ると、キリキアと北シリアを確保するのに時間を費やした後、メソポタミアに進軍した。セレウコスとペイソンを説得できなかったエウメネスは、早期に冬営地を出発し、スサにある主要な王室財宝庫を目指してスシアナへ進軍した。スサで、エウメネスはスシアナの北と東にいるすべての太守に、王の名において全軍を率いて合流するよう書簡を送った。太守たちがエウメネスに合流すると、彼はかなりの兵力を有し、アンティゴノスとの戦いに自信を持って臨むことができた。エウメネスはその後、南東のペルシアへ進軍し、そこで追加の増援を得た。

一方、アンティゴノスはスサに到着し、セレウコスをそこに残して包囲させ、自身はエウメネスを追撃した。コプラタス川で、エウメネスは渡河中のアンティゴノスを奇襲し、彼の兵4,000名を殺害または捕獲した。壊滅的な状況に直面したアンティゴノスは渡河を断念し、北へ引き返し、メディアへ進軍して上部サトラピーを脅かした。エウメネスは西へ進軍し、アンティゴノスの補給路を寸断しようとしたが、太守たちは自らの属州を放棄することを拒否し、エウメネスを東に留まらせた。紀元前316年夏後半、アンティゴノスは再び南へ移動し、エウメネスとの決戦に持ち込み、戦争を早期に終結させようと試みた。最終的に、両軍は南メディアで遭遇し、決着のつかないパライタケネの戦いを戦った。アンティゴノスはより多くの犠牲者を出したため、翌夜には軍を強行軍させて安全な場所へ退避させた。

紀元前316年から紀元前315年の冬、アンティゴノスは砂漠を横断して軍を進め、エウメネスを奇襲しようと試みたが、残念ながら地元住民に発見され、敵に報告された。数日後、両軍は戦闘態勢に入った。ガビエネの戦いは、前回のパライタケネの戦いと同様に決着がつかなかった。プルタルコスとディオドロスによれば、エウメネスは戦いに勝利したものの、彼の同盟者ペウケスタスの裏切りまたは無能により、自軍の輜重隊の管理を失った。この損失は特に銀盾隊にとって深刻であった。輜重隊には、30年以上にわたる成功した戦争で蓄積された略奪品だけでなく、兵士たちの女性や子供も含まれていたからである。銀盾隊の指揮官の一人であるテウタモスに接近したアンティゴノスは、エウメネスの身柄と引き換えに輜重隊を返還することを提案した。銀盾隊はこれに応じ、エウメネスとその将校たちを逮捕し、引き渡した。

こうして戦争は終結した。エウメネスは監視下に置かれ、アンティゴノスは彼の運命を決定するための会議を開いた。アンティゴノスは息子デメトリオスに支持され、捕虜を助命する意向であったが、会議は彼らの意見を却下し、エウメネスは処刑された。アンティゴノスはかつての友に暴力を振るうことを良しとせず、エウメネスを餓死させることを考えたが、エウメネスはアンティゴノスの知らぬ間に殺された。行軍の混乱の中でアンティゴノスの部下に喉をかき切られたとも伝えられる。アンティゴノスはエウメネスのために盛大な葬儀を執り行い、遺灰は銀の壺に納めて妻子のもとへ送った。

また、ガビエネの戦いの後、アンティゴノスの同盟者であり、パライタケネとガビエネでアンティゴノスの副将的地位にあったメディア太守ペイソンが帝国東方領土への野心を見せたため、アンティゴノスは彼を殺害した。

その結果、アンティゴノスは帝国のアジア領土を掌握し、その権威は東方属州から西のシリアや小アジアにまで及んだ。彼はスサの財宝庫を占領し、バビロンに入城した。バビロンの総督であったセレウコスはプトレマイオスのもとへ逃亡し、彼、リュシマコス、カッサンドロスとの同盟を結んだ。

3.3. 第三次ディアドコイ戦争

紀元前314年、アンティゴノスは同盟を結んだディアドコイであるプトレマイオス、カッサンドロス、リュシマコスからの使節を受け取った。彼らはアンティゴノスに対し、カッパドキアとリュキアをカッサンドロスに、ヘレスポントス・フリュギアをリュシマコスに、フェニキアとシリアをプトレマイオスに、そしてバビロニアをセレウコスに割譲し、彼が蓄積した財宝を分けるよう要求した。アンティゴノスの唯一の返答は、ディアドコイたちに戦争の準備をするよう忠告することであった。

アンティゴノスはミレトスのアリストデモスを1,000タレントと共にペロポネソス半島へ送り、そこで軍を編成させ、また旧敵であったポリュペルコンと同盟を結ばせ、彼とポリュペルコンがカッサンドロスと戦うように仕向けた。彼はまた、甥のポレマイオスに軍を率いてカッパドキアを経由してヘレスポントスへ向かわせ、カッサンドロスとリュシマコスが小アジアを侵略するのを阻止させた。アンティゴノス自身はプトレマイオスの支配下にあったフェニキアを侵略し、ティルスを包囲した。ティルスの包囲は一年を要し、フェニキアを確保した後、彼は主力を率いて小アジアへ進軍し、アサンダー(リュディアとカリアの太守で、プトレマイオスとカッサンドロスの同盟者)を排除しようとした。シリアとフェニキアの防衛は長男デメトリオスに任せた。

紀元前312年、アンティゴノスはリュディアとカリア全域を占領し、アサンダーを追放した。その後、彼は甥のテレフォロスとポレマイオスをギリシアのカッサンドロスに対して派遣した。アンティゴノスが西方で活動している間、プトレマイオスはこの状況を利用して南方から侵攻した。彼はガザの戦いでデメトリオスの軍と遭遇し、プトレマイオスは圧倒的な勝利を収めた。戦いの後、プトレマイオス側で戦っていたセレウコスはバビロニアへ戻り、すぐに旧属州の支配権を確立し、アンティゴノスに対する東方属州の防衛を固めた。セレウコスの征服はバビロニア戦争へと発展し、この戦争中にセレウコスはデメトリオスとアンティゴノスの両者を破り、東方属州の支配を確実なものとした。紀元前311年から紀元前309年まで続いたバビロニア戦争の後、アンティゴノスとセレウコスとの間で和平が締結され、それぞれが自らの領域(アンティゴノスは西方、セレウコスは東方)で権力を固めることになった。

西方では、アンティゴノスは敵を疲弊させ、彼らに和平を強制した。この和平によって、彼はその勢力の絶頂期に達した。アンティゴノスの帝国と同盟システムは、この時、ギリシア、小アジア、シリア、フェニキア、そして北メソポタミアを包含していた。

3.4. 第四次ディアドコイ戦争とイプソスの戦い

和平協定は、アンティゴノスが一部の自由なギリシア都市に駐屯軍を置いたことを口実に、プトレマイオスとカッサンドロスによってすぐに破られた。プトレマイオスとカッサンドロスはアンティゴノスに対する敵対行為を再開した。アンティゴノスの息子デメトリオス・ポリオルケテスは、カッサンドロスからギリシアの一部を奪い取った。

紀元前306年、アンティゴノスの末息子フィリッポスが26歳から28歳という若さで早世した。これはアンティゴノスにとって深刻な打撃であり、息子を失っただけでなく、今後の戦役で最大の価値を持つであろう将軍を失ったことでもあった。

紀元前306年、キプロスのサラミスの海戦でプトレマイオスを破った後、デメトリオスはキプロスを征服した。この勝利に続き、アンティゴノスは自ら王(バシレウス)の称号を名乗り、息子にも同じ王位を与えた。これは実質的に、アンティゴノスがもはや帝国から独立した存在であることを宣言するものであった。他のディアドコイたち、すなわちカッサンドロス、プトレマイオス、リュシマコス、セレウコスもすぐにアンティゴノスの先例に倣い、自らを王と宣言した。

アンティゴノスは大規模な軍隊と強大な艦隊を準備し、その指揮をデメトリオスに与え、急いでプトレマイオスを自身の領地で攻撃した。しかし、彼のエジプト侵攻は失敗に終わり、プトレマイオスの防衛線を突破できず、撤退を余儀なくされた。それでも、彼はプトレマイオスに大きな損害を与えた。

紀元前305年、デメトリオスはロドスの制圧を試みた。ロドスはアンティゴノスによるエジプト攻撃への協力を拒否していたからである。ロードス包囲戦は一年間続き、紀元前304年にデメトリオスが頑強な抵抗に遭い、ロドス人がアンティゴノスのために船を建造し、プトレマイオス以外のいかなる敵に対しても彼を支援するという条件で和平条約を結ばざるを得なくなり、終結した。ロドス人は、長期間の包囲戦におけるプトレマイオスの援助に対し、彼をΣωτήρソテル古代ギリシア語(「救世主」の意)と称した。

帝国の最も強力なディアドコイたち、今や自ら王となったカッサンドロス、セレウコス、プトレマイオス、リュシマコスは、アンティゴノスの成功に対し、しばしば婚姻を通じて互いに同盟を結ぶことで応じた。アンティゴノスはすぐに彼ら四人全員と戦争状態に陥った。これは主に、彼の領土が彼らそれぞれの領土と国境を接していたためである。紀元前304年から303年にかけて、デメトリオスはギリシア人の支持を得てカッサンドロスを繰り返し破り、彼を苦しい立場に追い込んだ。アンティゴノスはカッサンドロスに対し、マケドニアの無条件降伏を要求した。これに対し、セレウコス、リュシマコス、プトレマイオスは連合軍を結成し、アンティゴノスを攻撃した。リュシマコスとカッサンドロスの将軍プレペラオスはトラキアから小アジアに侵攻し、ヘレスポントスを越えた。リュシマコスはすぐにイオニアのほとんどの都市を確保した。一方、セレウコスはメソポタミアとカッパドキアを通過して進軍していた。アンティゴノスは、息子が最近テッサリアでカッサンドロスと決着のつかない遭遇戦をしていたギリシアからデメトリオスを呼び戻さざるを得なかった。そしてアンティゴノスとデメトリオスはリュシマコスとプレペラオスに対抗した。

しかし、紀元前301年の決定的なイプソスの戦いで、セレウコス、リュシマコス、プレペラオスの連合軍はアンティゴノスとデメトリオスの軍を打ち破った。アンティゴノスは81歳で、戦いの最中に投槍を受けて戦死した。イプソス以前、彼は一度も戦いに敗れたことがなかった。彼の死により、アレクサンドロス帝国の再統一計画はすべて終わりを告げた。アンティゴノスの王国は分割され、その領土のほとんどはリュシマコスとセレウコスが支配する新たな王国に組み込まれた。勝利者たちはアンティゴノスの先例に倣い、自らを王と称したが、彼らはかつてのアレクサンドロス帝国の全権や互いに対する支配権を主張することはなかった。その代わりに、これらの王たちは互いに不安定ながらも(そして最終的には失敗に終わった)共存関係を築き、自らの王国を独立した領域として受け入れた。

4. 王位宣言とアンティゴノス朝の創始

アンティゴノスは、ディアドコイ戦争の最中に自らの勢力を拡大し、他のディアドコイに先駆けて王位を宣言した。これは単なる称号の変更に留まらず、アレクサンドロス帝国の再統一という彼の壮大な構想と、その後のアンティゴノス朝の創始に深く関わるものであった。

4.1. 王位宣言と帝国の再統一構想

紀元前306年、息子デメトリオスがキプロスのサラミスの海戦でプトレマイオスに対し決定的な勝利を収めたことを受け、アンティゴノスは自らを王(バシレウス)と宣言し、デメトリオスにも同じ王位を与えた。この宣言は、アンティゴノスがもはやアレクサンドロス帝国の摂政や太守の地位に留まらず、独立した主権者として全帝国の支配権を主張するものであることを明確に示した。

この王位宣言の背景には、アレクサンドロス4世(アレクサンドロス大王の息子)が紀元前309年に殺害され、アレクサンドロス大王の正統な後継者がいなくなったという状況があった。これにより、ディアドコイたちはそれぞれの支配領域で自立的な権力を確立する道が開かれた。アンティゴノスは、この空白を利用して、かつてのアレクサンドロス帝国の再統一という野望を抱いていた。彼は、自らが最も強力なディアドコイであると認識しており、他のディアドコイを屈服させて、再び一つの帝国を築き上げようと画策した。彼の王位宣言は、この再統一構想の第一歩であり、他のディアドコイに対する挑戦でもあった。

4.2. アンティゴノス朝の創始

アンティゴノスが王位を宣言したことに伴い、他の主要なディアドコイたち(カッサンドロス、プトレマイオス、リュシマコス、セレウコス)も次々と王を称するようになった。これにより、アレクサンドロス帝国の分裂は決定的なものとなり、それぞれのディアドコイが自らの王朝を創始するヘレニズム時代の幕開けとなった。

アンティゴノス朝は、アンティゴノス1世・モノフタルモスの王位宣言によって正式に成立した。彼はその広大な支配領域において、中央集権的な統治体制を確立しようと試みた。彼の統治は、軍事的な征服と、獲得した領土の効率的な管理に基づいていた。しかし、彼の帝国は、イプソスの戦いでの彼の死とともに、短命に終わった。

しかし、彼の息子デメトリオスは、イプソスの戦いでの敗北後も生き残り、紀元前294年にはマケドニアの王位を獲得した。これにより、アンティゴノス朝はマケドニアの支配者として存続し、アンティゴノス2世・ゴナタスなどの後継者によって、その勢力を維持した。アンティゴノス朝は、紀元前168年のピュドナの戦いで共和政ローマに征服されるまで、マケドニアを断続的に支配し続けた。アンティゴノス1世の創始した王朝は、ヘレニズム世界の主要な勢力の一つとして、後世に大きな影響を与えた。

5. 人物像と身体的特徴

アンティゴノス1世は、その野心、軍事的才能、そして特徴的な身体的特徴によって、同時代の人々や後世の歴史家から注目された人物である。彼の性格は、アレクサンドロス帝国の再統一という壮大な目標を追求する上で重要な役割を果たした。

5.1. 性格と野心

アンティゴノスは、幼少期から深い野心を持っていたとされ、それが彼がマケドニア軍に志願するきっかけとなった。彼は卓越した指導力と戦略的思考を持ち、その生涯を通じてアレクサンドロス帝国の再統一という壮大な野望を抱き続けた。彼は、他のディアドコイがそれぞれ独立した王国を築く中で、自らが唯一アレクサンドロスの正統な後継者であり、分裂した帝国を再び一つにまとめ上げる使命を持つと考えていた。

彼の戦略は、軍事的な征服と外交的駆け引きを巧みに組み合わせるものであった。彼は敵対するディアドコイを個別に打ち破り、その勢力を吸収することで、自らの支配領域を拡大していった。特に、エウメネスとの戦いでは、エウメネスを捕らえた際に助命を検討したものの、部下の反対により処刑を余儀なくされたという逸話は、彼の人間的な側面と、当時のディアドコイ間の厳しい権力闘争の現実を示している。彼はまた、メディア太守ペイソンのように、自らの野望を脅かす可能性のある同盟者を排除することも躊躇しなかった。

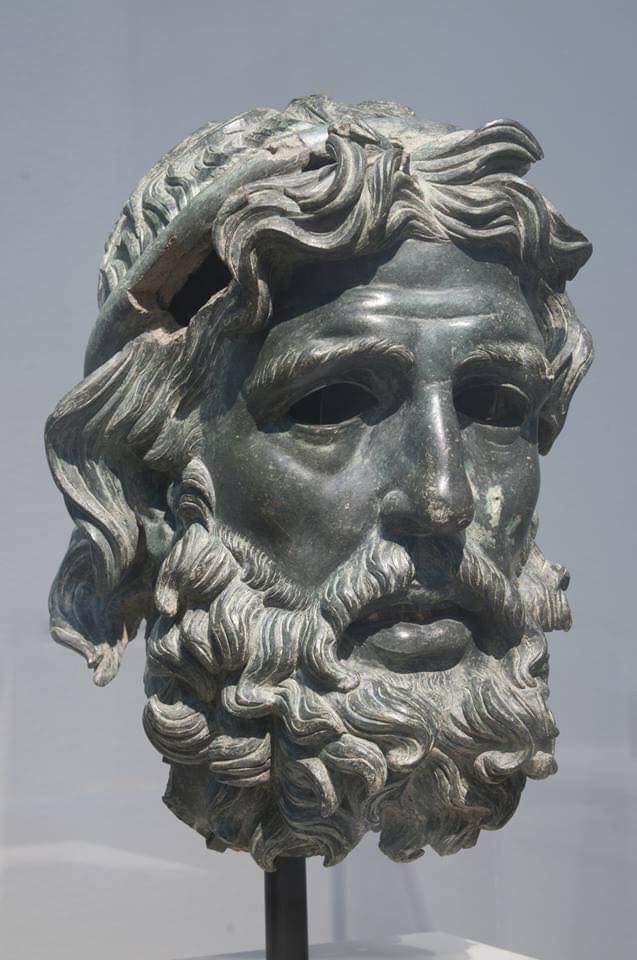

5.2. 身体的特徴と「片眼の」

アンティゴノスは、その並外れて大きな体格で知られていた。彼の息子デメトリオスは「英雄的な体格」と評されており、彼もまた大柄な人物であったが、アンティゴノスはそれ以上に背が高かったと伝えられている。

彼の外見をさらに印象的なものにしていたのは、彼が片目を失っていたことであり、これが彼の異名「モノフタルモス」(隻眼の意)の由来となった。彼は紀元前340年のペリンソス攻囲戦において、投石機の矢が目に当たり、片目を失ったとされている。コインの肖像が右向きであることから、左目を失っていたと推測されている。

プルタルコスの著書には、テオグリテスというソフィストが、アンティゴノスをギリシア神話に登場する隻眼の巨人キュクロープスになぞらえて風刺詩を作ったため、処刑されたという逸話が記されている。この逸話は、アンティゴノスの権力に対する絶対的な意識と、彼が自身の身体的特徴を侮辱されることを許さなかったことを示唆している。

6. 死と遺産

アンティゴノス1世の死は、ヘレニズム世界の歴史における転換点となった。彼の壮大な野望はイプソスの戦いで潰え、広大な領土は他のディアドコイによって分割されたが、彼の築いた王朝は息子デメトリオスによって継承され、マケドニアの主要な勢力として存続した。

6.1. 戦死と領土の分割

紀元前301年、アンティゴノスは小アジアのイプソスにおいて、セレウコス、リュシマコス、カッサンドロスの将軍プレペラオスからなる連合軍と最終決戦に臨んだ。このイプソスの戦いは、ディアドコイ戦争の中でも最大規模の戦いとなり、アンティゴノスは、息子デメトリオスの部隊と分断され孤立した本隊が壊滅する中で、投槍を受けて戦死した。享年81歳であった。

イプソスの戦い以前、アンティゴノスは一度も主要な戦いに敗れたことがなかったとされている。彼の死は、アレクサンドロス帝国の再統一という彼の長年の計画に終止符を打った。彼の広大な王国は、勝利者たちによって分割された。領土のほとんどは、リュシマコスとセレウコスが支配する新たな王国に組み込まれた。この分割により、ヘレニズム諸国家の分立が確定し、アレクサンドロス帝国の統一は不可能となった。勝利者たちもアンティゴノスの先例に倣い、自らを王と称したが、彼らはかつてのアレクサンドロス帝国の全権や互いに対する支配権を主張することはなく、それぞれが独立した王国として共存関係を築くことになった。

6.2. 王朝の継承と影響

アンティゴノス1世の死後、彼の唯一の生存している息子であるデメトリオスは、敗残兵を率いてギリシアへ脱出した。デメトリオスはその後も軍事活動を続け、紀元前294年にはカッサンドロスの息子アレクサンドロス5世を殺害してマケドニアの支配権を掌握した。これにより、アンティゴノス朝はマケドニアの王位を継承し、断続的ではあるが、紀元前168年のピュドナの戦いで共和政ローマに征服されるまで存続した。

アンティゴノス1世の遺産は、単に王朝の存続に留まらなかった。彼の強大な軍事力と、アレクサンドロス帝国の統一を目指した野心は、その後のヘレニズム世界の政治地図を形成する上で決定的な影響を与えた。彼の死によって帝国再統一の夢は潰えたものの、彼が築き上げた国家の枠組みや、ディアドコイ間の権力均衡の試みは、後続のヘレニズム諸国家の統治や外交に影響を与えた。彼はまた、都市の建設にも力を入れ、自身の名を冠したアンティゴニアなどの都市を築いた。

7. 歴史的評価と現代的視点

アンティゴノス1世は、その軍事的・政治的手腕と、アレクサンドロス帝国の再統一という壮大な野心によって、歴史上重要な人物として評価されている。しかし、その功績の裏には、権力欲がもたらした負の側面も存在し、現代的な視点からは多角的な分析が行われている。

7.1. 軍事的・政治的手腕

アンティゴノスは、卓越した軍事的才能を持つ将軍として知られている。イプソスの戦いで敗れるまで、彼は一度も主要な戦いで敗北したことがなかったという記録は、彼の戦術的・戦略的手腕の高さを示している。彼は、大規模な軍隊を組織し、遠隔地への遠征を成功させる能力に長けていた。特に、フリュギア太守としての補給路維持や、ディアドコイ戦争におけるエウメネスや白のクレイオスとの戦いでの勝利は、彼の軍事的洞察力と実行力を証明している。

政治的手腕においても、アンティゴノスは巧みであった。彼は、アンティパトロスやポリュペルコンといった摂政たちとの関係を巧妙に操り、自らの勢力を拡大していった。また、プトレマイオス、カッサンドロス、リュシマコス、セレウコスといった他の有力なディアドコイたちとの複雑な外交的駆け引きを繰り広げ、一時はギリシア、小アジア、シリア、メソポタミア北部を支配する広大な帝国を築き上げた。紀元前306年の王位宣言は、彼の政治的野心の頂点を示すものであり、ヘレニズム時代の新たな秩序を形成するきっかけとなった。

7.2. 功罪と批判

アンティゴノス1世の最大の功績は、その軍事的才能と政治的手腕によって、アレクサンドロス大王の死後の混乱期に広大な領域を支配し、アンティゴノス朝の基礎を築いたことである。彼は、アレクサンドロス帝国の再統一という壮大な目標を掲げ、ディアドコイ戦争の主導者としてヘレニズム世界の形成に大きな影響を与えた。

しかし、彼の野心と権力欲は、絶え間ない征服戦争を引き起こし、地域社会や人々に多大な影響を与えた。彼の支配拡大は、多くの都市や地域で破壊と苦難をもたらした。例えば、エウメネスを処刑した件は、彼が自身の権力維持のためには冷徹な判断を下すことも厭わなかったことを示している。また、プルタルコスが伝えるテオグリテスの処刑の逸話は、彼が自身の権威や身体的特徴に対する批判を許さなかった、独裁的な側面を浮き彫りにしている。

アンティゴノスは、アレクサンドロス大王の遺した帝国の統一を試みた最後の人物の一人であったが、その試みは失敗に終わり、結果的にヘレニズム諸国家の分立を決定づけた。彼の死後、ディアドコイたちはそれぞれ独立した王国を築き、互いの存在を認め合う新たな国際秩序が形成された。この意味で、彼の野望は、皮肉にも、アレクサンドロス帝国の最終的な分裂を加速させる結果となったとも言える。彼の功績は、その軍事的・政治的才能に疑いの余地はないが、その権力追求がもたらした犠牲と、歴史の大きな流れにおける彼の役割については、批判的な視点からの考察が不可欠である。

8. 大衆文化におけるアンティゴノス

アンティゴノス1世・モノフタルモスは、その劇的な生涯と「隻眼の」という特徴的な異名から、現代の創作物においてもたびたび題材とされている。

- メアリー・ルノーの小説『葬送試合』では、アンティゴノスの異名が英語で「One Eye」と翻訳されて登場する。

- オリバー・ストーン監督の2004年の映画『アレクサンドロス』では、イアン・ビーティーがアンティゴノスを演じている。

- L・スプレイグ・ディ・キャンプの歴史小説『An Elephant for Aristotle』と『The Bronze God of Rhodes』には、アンティゴノス(ギリシア語名のアンティゴノスとして)が登場する。これらの作品は、約20年の間隔を置いて設定されている。

- クリスチャン・キャメロンの歴史小説『A Force of Kings』では、アンティゴノスが主要な敵役として描かれている。

- アルフレッド・ダガンの歴史小説『Elephants and Castles』(米国版タイトル:『Besieger of Cities』)の初期の章にアンティゴノスが登場する。この小説は、彼の息子デメトリオスの生涯に基づいている。

- エリック・フリントの代替歴史小説『The Alexander Inheritance』とその続編『The Macedonian Hazard』では、アンティゴノスが脇役の敵役として登場する。