1. 概要

キプロス共和国は、地理的には西アジアに分類されるものの、文化的・地政学的には南東ヨーロッパの性格を強く持つ、地中海東部に位置する島国である。地中海では3番目に大きな島であり、首都はニコシア(レフコシア)である。本稿では、キプロス共和国の地理、歴史、政治、経済、社会、文化などについて、中道左派・社会自由主義的な視点を反映し、人権、民主主義、社会的公正といった価値観を重視しつつ記述する。キプロスは、古代より多様な文明の十字路として栄え、豊かな歴史と文化遺産を有している。しかし、20世紀後半以降、ギリシャ系住民とトルコ系住民の対立が深刻化し、1974年のトルコ軍による軍事侵攻とそれに続く国土分断という悲劇を経験した。現在も南北分断国家であり、北部は国際的に未承認の「北キプロス・トルコ共和国」が実効支配している。キプロス共和国は2004年に欧州連合(EU)に加盟し、国際社会の一員として積極的な役割を果たしているが、分断問題の解決と人権状況の改善は依然として重要な課題である。近年では、いわゆる「ゴールデンパスポート」問題や「キプロス秘密文書(Cyprus Confidential)」といった汚職疑惑が浮上し、社会的な透明性や公正性の確保が求められている。

2. 国名

キプロスという国名は、古典ギリシャ語の「Κύπρος」(キュプロス)に由来する。この語の起源については諸説ある。一つは、地中海沿岸に多く自生するイトスギ(学名: Cupressus sempervirens)を意味するギリシャ語「κυπάρισσος」(キュパリッソス)に由来するという説である。もう一つは、ヘナ(指甲花、学名: Lawsonia alba)のギリシャ名である「κύπρος」(キュプロス)から来たという説もある。さらに、島内で豊富に産出された銅に関連するという説もある。例えば、銅を意味するシュメール語の「zubar」や青銅を意味する「kubar」が語源である可能性が指摘されている。古代においてキプロスは主要な銅の産地であり、この島の名は海外交易を通じて「キプロスの金属」を意味するラテン語「aes Cyprium」となり、後に短縮されて銅を意味する「Cuprum」となった。これが英語の「copper」など、多くのヨーロッパ言語における銅の語源となった。

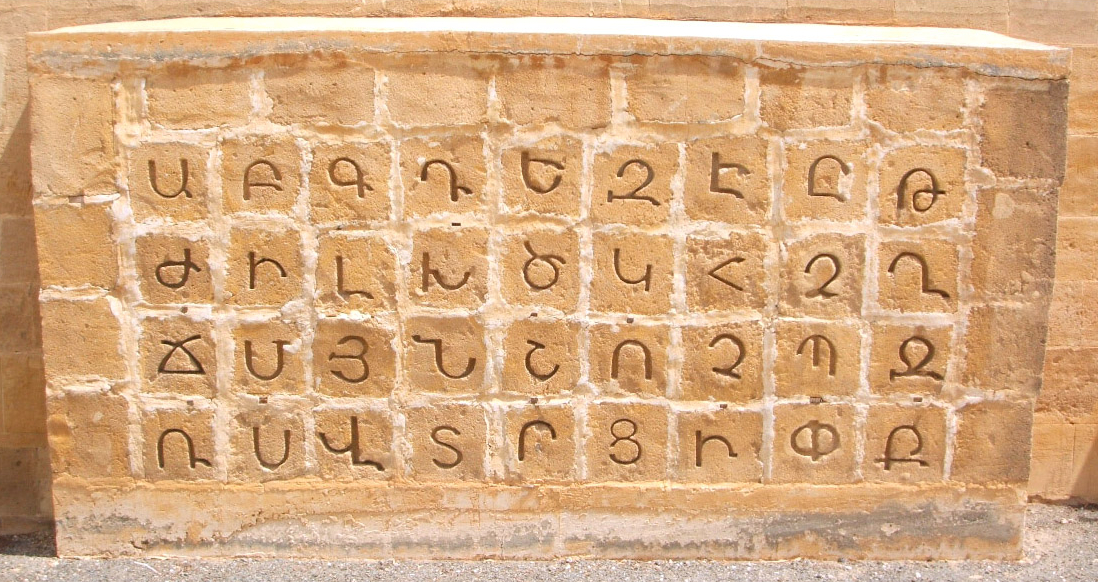

最も古い「キプロス」への言及は、紀元前15世紀のミケーネ・ギリシャ語で、「キプロス人」を意味する𐀓𐀠𐀪𐀍ku-pi-ri-jogmyであり、線文字Bで記されている。

キプロス共和国の正式名称は、現代ギリシャ語ではΚυπριακή Δημοκρατίαキプリアキ・ディモクラティア現代ギリシア語、トルコ語ではKıbrıs Cumhuriyetiクブルス・ジュムフリエティトルコ語である。日常的には、ギリシャ語でΚύπροςキプロス現代ギリシア語、トルコ語でKıbrısクブルストルコ語と呼ばれる。英語では「Republic of Cyprus」が正式名称、「Cyprus」が通称である。

1974年のトルコ軍侵攻による南北分断以降、トルコ系住民が支配する北部は1983年に「北キプロス・トルコ共和国」として一方的に独立を宣言したが、この「国家」を承認しているのはトルコのみである。これに対し、国際的に承認されているキプロス共和国は、事実上ギリシャ系住民が支配する南部のみを統治しており、「南キプロス」あるいは「南キプロス・ギリシャ共和国」と呼称されることもある。一方、北キプロスおよびトルコは、キプロス共和国の正統性を認めず、「南キプロス・ギリシャ系住民管理地域」(Güney Kıbrıs Rum Yönetimiギュネイ・クブルス・ルム・ヨネティミトルコ語)と呼んでいる。

3. 歴史

キプロス島の歴史は、先史時代から現代に至るまで、地中海世界の主要な出来事と深く結びついている。地理的要衝に位置するため、多くの民族や帝国による支配と文化的影響を受けながら、独自の歴史を形成してきた。その変遷は、先史時代・古代の文明の黎明期から、中世における十字軍やヴェネツィア共和国の支配、オスマン帝国時代、イギリス植民地時代を経て、第二次世界大戦後の独立とそれに続くギリシャ系住民とトルコ系住民の対立による国土分断、そして21世紀における再統一の模索と欧州連合加盟後の国際的役割へと続く。

3.1. 先史時代と古代

キプロス島における人類の活動は、紀元前11千年紀から紀元前10千年紀頃に遡る。南部海岸のアエトクレムノスや内陸部のヴレツィア・ルディアスといった遺跡の年代測定から、狩猟採集民が最初に島に到達したことが示されている。この最初の人類の到来は、島固有の大型哺乳類であった体高75 cmのキプロスドワーフカバや体高1 mのキプロスドワーフゾウの絶滅と時期を同じくする。

紀元前8500年頃には、島に新石器時代の農耕集落が出現した。キプロス西部で発見された井戸は、世界最古級のものとされ、9000年から10500年前のものと推定されている。特筆すべきは、ある新石器時代の遺跡で、生後8ヶ月の猫が人間と共に埋葬されているのが発見されたことである。この墓は推定9500年前(紀元前7500年)のもので、古代エジプト文明よりも古く、人間と猫科動物の関わりの歴史を大幅に遡らせるものとなった。非常によく保存された新石器時代の村であるヒロキティアは、紀元前6800年頃に遡るユネスコの世界遺産である。

青銅器時代後期、紀元前1650年頃から、キプロス(当時の文書では全体または一部がアラシアとして特定される)は、トロードス山脈から採掘される銅の交易によって地中海世界との結びつきを強めた。この銅交易は島内各地の都市化された集落の発展を促し、記録によれば、この時期のキプロスは他の地中海諸国の指導者(例えばエジプト新王国のファラオ、アマルナ文書に記録されている)と書簡を交わす「王」たちによって統治されていた。記録に残る最初のキプロスの王の名はクシュメシュシャであり、紀元前13世紀にウガリットへ送られた書簡に見られる。

青銅器時代の終わりには、島は2度にわたるギリシャ人の入植を経験した。最初の波はミケーネ・ギリシャの商人たちで、紀元前1400年頃からキプロスを訪れ始めた。ミケーネ・ギリシャの青銅器時代後期の崩壊(紀元前1100年から1050年頃)に続いて、大規模なギリシャ人入植が行われたと考えられており、島のギリシャ的性格はこの時期に遡る。キプロスはギリシャ神話においても重要な役割を果たし、アプロディーテーとアドニスの生誕地であり、キニュラース王、テウクロス、ピュグマリオーンの故郷でもある。

文学的証拠によれば、キティオンには初期のフェニキア人の存在が示唆されており、紀元前10世紀初頭にはティルスの支配下にあった。ティルスから来たとされる一部のフェニキア商人たちはこの地域を植民地化し、キティオンの政治的影響力を拡大した。紀元前850年頃以降、カタリ遺跡の聖域はフェニキア人によって再建され、再利用された。

キプロスは東地中海の戦略的要衝に位置していたため、紀元前708年から約1世紀間新アッシリア帝国に支配され、その後エジプトによる短期間の支配を経て、紀元前545年にはアケメネス朝ペルシアの支配下に入った。サラミス王オネシロスに率いられたキプロス人は、紀元前499年のイオニアの反乱でイオニア諸都市のギリシャ人と共にアケメネス朝に反旗を翻したが、反乱は鎮圧された。しかし、キプロスは高度な自治を維持し、ギリシャ世界への傾斜を保った。ペルシア支配時代を通じてキプロスの諸王は継続的に統治し、反乱時には小アジアのペルシア支配者によって鎮圧された。これはキプロス人がペルシア大王と直接的な関係を持ち、ペルシアのサトラップ(総督)がいなかったことを示している。キプロスの諸王国は特別な特権と半自治的地位を享受したが、依然として大王の臣下と見なされていた。

紀元前333年にアレクサンドロス3世(大王)によって島は征服され、キプロス海軍はティルス包囲戦でアレクサンドロスを支援した。キプロス艦隊はアンフォテロス提督の支援にも派遣された。加えて、アレクサンドロスにはソリ出身のスタサンデルとスタサノルという2人のキプロス人将軍がおり、両者とも後にアレクサンドロス帝国でサトラップとなった。

アレクサンドロスの死後、帝国の分割とそれに続くディアドコイ戦争の結果、キプロスはプトレマイオス朝エジプトのヘレニズム帝国の一部となった。この時期に島は完全にヘレニズム化された。紀元前58年、キプロスは共和政ローマに獲得され、紀元前22年にはローマ帝国のキュプルス属州となった。

3.2. 中世

286年にローマ帝国が東西に分裂すると、キプロスは東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の一部となり、約900年間その支配下に置かれた。ビザンツ支配下で、古代以来顕著であったギリシャ的志向は、ギリシャ系キプロス人コミュニティの際立った特徴であり続ける強力なヘレニズム=キリスト教的性格を発展させた。

649年以降、キプロスはウマイヤ朝による度重なる攻撃と襲撃に苦しんだ。多くは短期間の襲撃であったが、中には大規模な攻撃もあり、多くのキプロス人が殺害され、莫大な富が奪われたり破壊されたりした。サラミス市は破壊され、再建されることはなかった。ビザンツ帝国の支配は北部沿岸でより強力であり、アラブ人は南部でより大きな影響力を行使した。688年、皇帝ユスティニアノス2世とカリフアブドゥルマリクは条約を締結し、キプロスはカリフ国と帝国に同額の貢納金を支払い、帝国が統治する属州として維持されつつも両者に対して政治的に中立を保つことになった。この時期に現存するビザンツ様式の教会はなく、島は貧困の時代に入った。965年、皇帝ニケフォロス2世フォカスが陸海で決定的な勝利を収め、完全なビザンツ支配が回復された。

1156年、ルノー・ド・シャティヨンとアルメニアのトロス2世は3週間にわたりキプロスを徹底的に略奪し、莫大な戦利品を奪い、多くの指導的市民とその家族を身代金目当てに捕虜にしたため、島が回復するのに数世代を要した。数名のギリシャ人聖職者は身体を切断され、コンスタンティノープルへ送られた。

1185年、ビザンツ皇族の一員であるイサキオス・コムネノスがキプロスを掌握し、帝国からの独立を宣言した。1191年、第3回十字軍の際、イングランド王リチャード1世がイサキオスから島を奪取した。彼は島をサラセン人から比較的安全な主要補給基地として利用した。1年後、リチャードは島をテンプル騎士団に売却したが、血なまぐさい反乱の後、騎士団はそれをギー・ド・リュジニャンに売却した。彼の弟であり後継者であるアモーリーは、神聖ローマ皇帝ハインリヒ6世によってキプロス王として承認された。

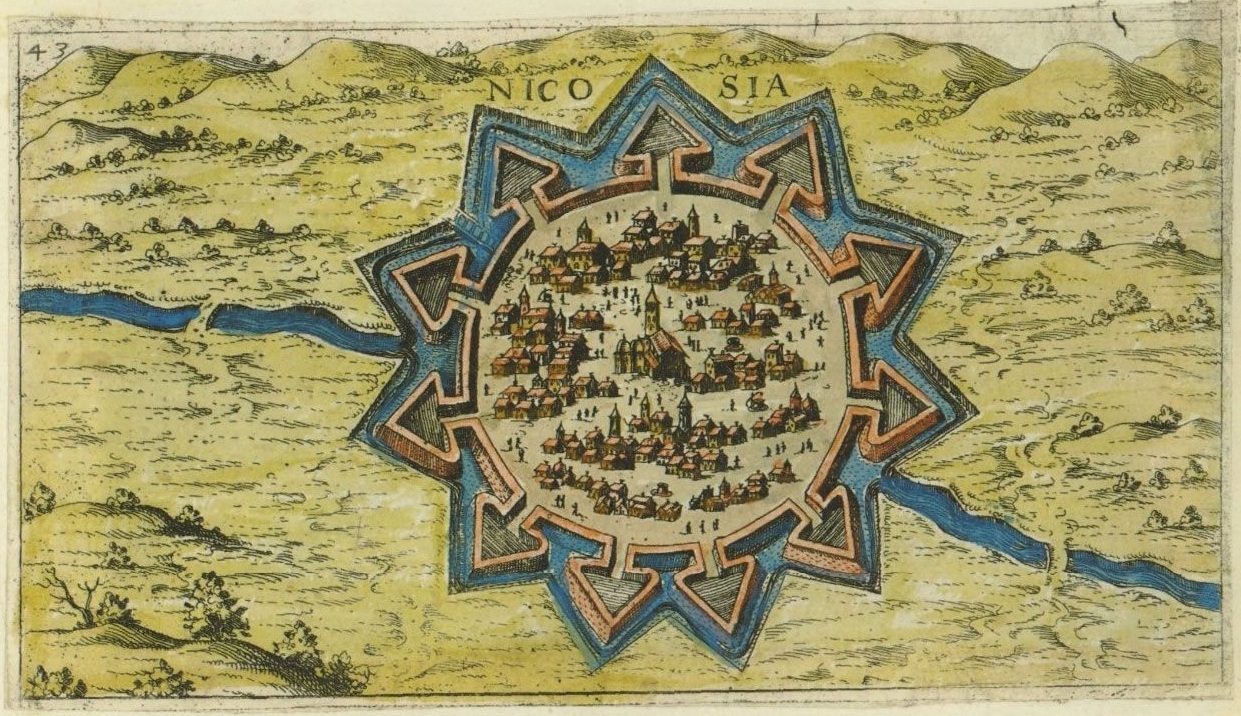

1473年に最後のリュジニャン朝の王であるジャック2世が死去すると、ヴェネツィア共和国が島の実権を掌握し、故王のヴェネツィア人の未亡人である女王カテリーナ・コルナーロが名目上の統治者として君臨した。カテリーナの退位後、ヴェネツィアは1489年にキプロス王国を正式に併合した。ヴェネツィア人はニコシアをニコシアの城壁を建設して要塞化し、重要な商業拠点として利用した。ヴェネツィア支配時代を通じて、オスマン帝国は頻繁にキプロスを襲撃した。1539年、オスマン帝国はリマソールを破壊し、最悪の事態を恐れたヴェネツィア人はファマグスタとキレニアも要塞化した。

中世を通じてリュジニャン朝のフランス貴族がキプロスの支配的社会階級であり続けたが、ギリシャ人が単に農奴として扱われていたという従来の仮説は、もはや学術的に正確であるとは考えられていない。現在では、中世期にはギリシャ系キプロス人が上流階級に昇進するケースが増加し、ギリシャ人の中間層が成長し、リュジニャン王家でさえギリシャ人と結婚したことが認められている。これには、ヘレナ・パレオロギナと結婚したキプロス王ジャン2世が含まれる。

3.3. オスマン帝国時代

1570年、6万人の兵力を投入したオスマン帝国の大規模な攻撃により、ニコシアとファマグスタの住民による頑強な抵抗にもかかわらず、島はオスマン帝国の支配下に入った(オスマン領キプロス)。キプロスを占領したオスマン軍は、多くのギリシャ系およびアルメニア系のキリスト教徒住民を虐殺した。以前のラテン系エリート層は破壊され、イスラム教徒コミュニティの形成とともに、古代以来初めての重要な人口動態の変化が起こった。征服戦に参加した兵士たちが島に定住し、アナトリアからトルコ人の農民や職人が島へ移住させられた。この新しいコミュニティには、追放されたアナトリアの部族、「望ましくない」人物、様々な「厄介な」イスラム教宗派のメンバー、そして島内の多数の新規改宗者も含まれていた。

オスマン帝国は以前の封建制度を廃止し、キプロスにミッレト制を適用した。これにより、非イスラム教徒の人々は自身の宗教当局によって統治された。ラテン支配時代とは逆に、キプロス正教会の長はギリシャ系キプロス人の指導者として任命され、キリスト教徒のギリシャ系キプロス人とオスマン当局との間の仲介者として機能した。この地位により、キプロス正教会はローマ・カトリック教会の絶え間ない侵害を終わらせることができた。オスマン帝国のキプロス統治は、スルタンや地方官僚の気質によって、時に無関心であり、時に圧政的であった。

オスマン支配時代を通じて、イスラム教徒とキリスト教徒の比率は変動した。1777年から1778年にかけては、47,000人のイスラム教徒が島の37,000人のキリスト教徒を上回り多数派を形成していた。1872年までに、島の人口は144,000人に増加し、内訳はイスラム教徒44,000人、キリスト教徒100,000人であった。イスラム教徒の人口には、オスマン当局によるカトリック教徒コミュニティへの宗教的迫害のために生まれた隠れカトリック教徒コミュニティであるリノヴァンヴァキを含む、多数の隠れキリスト教徒が含まれていた。このコミュニティはイギリス統治時代にトルコ系キプロス人コミュニティに同化していった。

1821年にギリシャ独立戦争が勃発するとすぐに、数人のギリシャ系キプロス人がギリシャ軍に参加するためにギリシャへ渡った。これに対し、キプロスのオスマン帝国総督は、キプロス大主教キプリアノスや他の4人の主教を含む486人の著名なギリシャ系キプロス人を逮捕し処刑した。1828年、近代ギリシャの初代大統領イオアニス・カポディストリアスはキプロスとギリシャの統合を呼びかけ、数多くの小規模な蜂起が発生した。オスマン帝国の失政に対する反発は、ギリシャ系およびトルコ系キプロス人の双方による蜂起を引き起こしたが、いずれも成功しなかった。オスマン帝国による数世紀にわたる怠慢の後、大多数の人々の貧困と常に存在する徴税人がギリシャのナショナリズムを煽り、20世紀までには新たに独立したギリシャとの統合(エノシス)という考えがギリシャ系キプロス人の間で固く根付いていた。

オスマン支配下では、識字率、就学率、読み書き能力はいずれも低かった。オスマン支配が終わった後もしばらくその状態が続いたが、20世紀に入ると急速に改善した。

3.4. イギリス植民地時代

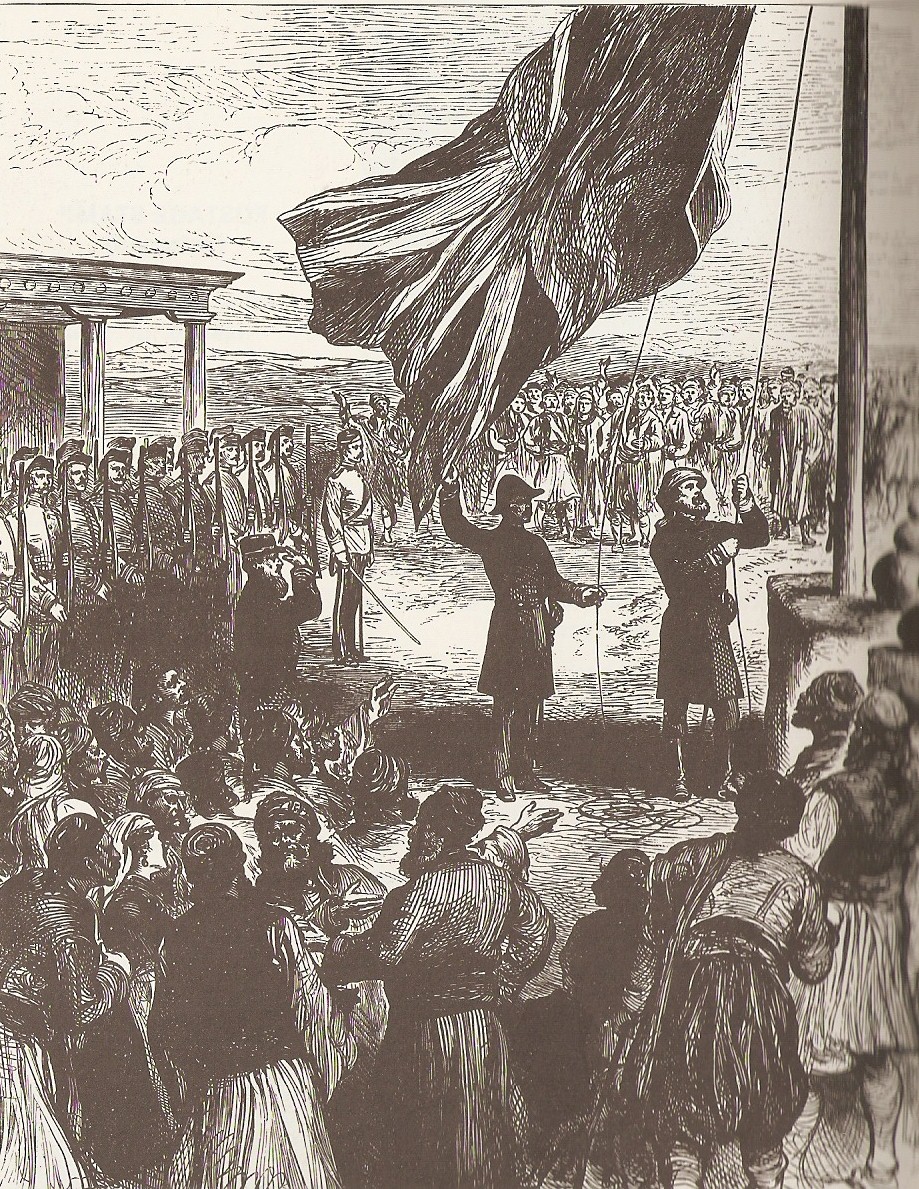

1877年~1878年の露土戦争とベルリン会議の後、キプロスはキプロス協定に基づきイギリス帝国に租借され、1878年に事実上の行政権を掌握した(ただし、主権に関しては、キプロスはエジプトおよびスーダンと共に1914年11月5日まで法的にはオスマン帝国の領土であった)。これは、イギリスがロシアの潜在的な侵略からオスマン帝国を保護するための基地として島を使用するという保証と引き換えであった。

島はイギリスにとって植民地ルートの重要な軍事基地として機能した。1906年にファマグスタ港が完成するまでには、キプロスはスエズ運河を見下ろす戦略的な海軍前哨基地であり、当時イギリスの最も重要な海外領土であったインドへの重要な主要ルートであった。第一次世界大戦の勃発とオスマン帝国が中央同盟国側で参戦する決定を受けて、1914年11月5日、イギリス帝国はキプロスを正式に併合し、オスマン帝国のエジプト・ヘディーヴ国(エジプトおよびスーダン)をスルタン国およびイギリス保護領と宣言した。

1915年10月、イギリスは、ギリシャ国王コンスタンティノス1世が統治するギリシャに対し、ギリシャがイギリス側で参戦し、1913年5月のセルビア・ギリシャ協定に基づく条約上の義務を果たすためにセルビアを支援することを条件に、キプロスを提供した。これはギリシャにとってキプロスとのエノシスを達成する絶好の「機会」であったが、アレクサンドロス・ザイミス政権がイギリスの提案を拒否したため、「失われた機会」となった。

1923年、ローザンヌ条約に基づき、新生トルコ共和国はキプロスに対するいかなる請求権も放棄し、1925年にキプロスはイギリスの王室属領と宣言された。第二次世界大戦中、多くのギリシャ系およびトルコ系キプロス人がキプロス連隊に入隊した。

一方、ギリシャ系キプロス人住民は、イギリスの統治がエノシスにつながることを期待していた。エノシスの思想は歴史的に、かつてのオスマン帝国領内にギリシャ人が多く住む地域(キプロスやコンスタンティノープルを首都とする小アジアを含む)を包含するギリシャ国家というより大きな政治的野心であるメガリ・イデアの一部であり、ギリシャで教育を受けたメンバーを擁するキプロス正教会によって積極的に追求された。これらの宗教指導者たちは、ギリシャの軍人や専門家(その一部は依然としてメガリ・イデアを追求していた)と共に、後にゲリラ組織EOKA(キプロス戦士民族組織)を設立することになる。ギリシャ系キプロス人は、島を歴史的にギリシャのものと見なし、ギリシャとの統合は自然な権利であると信じていた。1950年代には、エノシスの追求はギリシャの国家政策の一部となった。

当初、トルコ系キプロス人はイギリス統治の継続を支持していた。しかし、彼らはギリシャ系キプロス人のエノシス要求に警戒感を抱いた。クレタ国のギリシャへの統合がクレタ・トルコ人の脱出につながったことを先例として避けたいと考え、EOKAの過激な活動に対応して親分割の立場をとった。トルコ系キプロス人はまた、自身を島の明確な民族集団と見なし、ギリシャ系キプロス人とは別の民族自決権を持つと信じていた。一方、1950年代にトルコの指導者アドナン・メンデレスはキプロスを「アナトリアの延長」と考え、民族境界線に沿ったキプロス分割を拒否し、島全体のトルコへの併合を支持した。「キプロスはトルコのものである」という考えを中心とした民族主義的スローガンが掲げられ、与党はキプロスをトルコの祖国の一部であり、その安全保障にとって不可欠であると宣言した。トルコ系キプロス人住民が島のわずか20%であるという事実から併合が実行不可能であると認識すると、国家政策は分割を支持するように変更された。「分割か死か」というスローガンは、1950年代後半から始まり1960年代を通じてトルコ系キプロス人およびトルコの抗議活動で頻繁に使用された。チューリッヒ・ロンドン会議後、トルコはキプロス国家の存在を受け入れ、島分割政策から距離を置いたように見えたが、トルコおよびトルコ系キプロス人指導者の目標は、依然として島の北部に独立したトルコ国家を創設することであった。

1950年1月、キプロス正教会は聖職者の監督下で、トルコ系キプロス人の参加なしに住民投票を実施し、参加したギリシャ系キプロス人の96%がエノシスに賛成票を投じた。当時、ギリシャ人は島全体の人口の80.2%を占めていた(1946年国勢調査)。イギリス政権は憲法に基づく制限的自治を提案したが、最終的に拒否された。1955年、EOKA組織が設立され、武力闘争によるギリシャとの統合を目指した。同時に、タクスィム(分割)を求めるトルコ抵抗組織(TMT)が、対抗勢力としてトルコ系キプロス人によって設立された。イギリス当局はまた、トルコの地下組織TMTの創設を黙認した。植民地担当国務長官は1958年7月15日付の書簡で、キプロス総督に対し、TMTの違法行為にもかかわらず、トルコ政府とのイギリス関係を損なわないようにTMTに対して行動を起こさないよう助言した。

3.5. 独立と民族間対立

イギリス統治下で、島の将来は2つの主要な民族コミュニティ、すなわち1960年に人口の77%を占めたギリシャ系キプロス人と、人口の18%を占めたトルコ系キプロス人の間で意見の相違の的となった。19世紀以降、ギリシャ系キプロス人住民はエノシス(ギリシャとの統合)を追求し、これは1950年代にギリシャの国家政策となった。トルコ系キプロス人住民は当初イギリス統治の継続を主張し、その後トルコへの島の併合を要求し、1950年代にはトルコと共にタクスィム(キプロスの分割と島の北部にトルコ人政体を創設すること)政策を確立した。

キプロスは、EOKAが主導した武力闘争の後、1960年にロンドン・チューリッヒ協定によって独立を認められた。この協定に基づき、キプロスは1960年8月16日に正式に独立し、当時の総人口は573,566人で、そのうちギリシャ系が442,138人(77.1%)、トルコ系が104,320人(18.2%)、その他が27,108人(4.7%)であった。イギリスはアクロティリおよびデケリアの2つの主権基地領域を保持し、政府の役職や公職は民族的割り当てによって配分され、少数派のトルコ系キプロス人に恒久的な拒否権、議会および行政における30%の議席を与え、3つの保証国(イギリス、ギリシャ、トルコ)に保証権を付与した。

しかし、憲法で予見された権力分立はすぐに法的な行き詰まりと双方の不満を生み、民族主義的な過激派はそれぞれギリシャとトルコの軍事支援を受けて再び訓練を開始した。ギリシャ系キプロス人の指導部は、1960年憲法の下でトルコ系キプロス人に与えられた権利は過大であり、ギリシャ系キプロス人に有利なように憲法を改正し、変更の正当性について国際社会を説得し、もし彼らが計画を受け入れなければ数日以内にトルコ系キプロス人を暴力的に服従させることを目的としたアクリタス計画を策定した。キプロス大統領マカリオス3世大主教が憲法改正を要求したことで緊張は高まったが、これはトルコによって拒否され、トルコ系キプロス人によって反対された。

民族間の暴力は1963年12月21日に勃発し(1963年血のクリスマス)、ギリシャ系キプロス人警察が関与した事件で2人のトルコ系キプロス人が殺害された。この暴力により、トルコ系キプロス人364人、ギリシャ系キプロス人174人が死亡し、トルコ系キプロス人または混住の村109村が破壊され、25,000人から30,000人のトルコ系キプロス人が避難した。この危機は、トルコ系キプロス人の行政への関与の終焉と、彼らがその正当性を失ったと主張する結果をもたらした。この事件の性質については依然として論争がある。一部の地域では、ギリシャ系キプロス人がトルコ系キプロス人の移動や政府庁舎への立ち入りを妨げた一方、一部のトルコ系キプロス人はトルコ系キプロス人行政の呼びかけにより自発的に撤退した。トルコ系キプロス人はトルコ系キプロス人居留地に住み始めた。共和国の構造はマカリオスによって一方的に変更され、ニコシアはグリーンラインによって分割され、UNFICYPの部隊が展開された。

1964年、トルコは継続するキプロス民族間暴力に対応してキプロス侵攻を威嚇したが、これは6月5日のリンドン・ジョンソン米国大統領からの強い言葉の電報によって阻止された。電報は、トルコ領土へのソ連の侵攻があった場合、米国はトルコの側に立たないと警告していた。一方、1964年までにエノシスはギリシャの政策であり放棄されず、マカリオスとギリシャ首相ゲオルギオス・パパンドレウはエノシスが最終目標であるべきだと合意し、ギリシャ国王コンスタンティノス2世はキプロスが「母国との速やかな統合」を望んでいると述べた。ギリシャはトルコの侵攻の可能性に対抗するため、1万人の軍隊をキプロスに派遣した。

1963年から1964年にかけての危機は、両コミュニティ間にさらなる民族間暴力を引き起こし、25,000人以上のトルコ系キプロス人を居留地へ避難させ、共和国におけるトルコ系キプロス人の代表権の終焉をもたらした。

3.6. 1974年のクーデター、トルコの軍事侵攻と分断

1974年7月15日、ディミトリオス・イオアニディス率いるギリシャ軍事政権は、島をギリシャと統合させるため、キプロスでクーデターを実行した。クーデターはマカリオス3世大統領を追放し、親エノシスの民族主義者ニコス・サンプソンを後任に据えた。クーデターへの対応として、5日後の1974年7月20日、トルコ軍は1960年保証条約に基づく憲法秩序回復のための介入権を理由に島に侵攻した。この正当化は国際連合および国際社会によって拒否されている。

トルコ空軍はキプロス内のギリシャ軍陣地への爆撃を開始し、ニコシアとキレニアの間に位置する、以前から武装したトルコ系キプロス人の居留地があった地域に数百人の空挺兵が降下した。一方、キレニア沖ではトルコの輸送船が6,000人の兵士と戦車、トラック、装甲車両を上陸させた。

3日後、停戦が合意された時点で、トルコは島に3万人の兵士を上陸させ、キレニア、キレニアとニコシアを結ぶ回廊、そしてニコシア自体のトルコ系キプロス人地区を占領していた。アテネの軍事政権と、それに続くキプロスのサンプソン政権は崩壊した。ニコシアでは、グラフコス・クレリデスが一時的に大統領職に就いた。しかし、ジュネーブでの和平交渉の後、トルコ政府はキレニア橋頭堡を強化し、8月14日に第二次侵攻を開始した。この侵攻の結果、モルフォウ、カルパス半島、ファマグスタ、そしてメサオリア平野がトルコの支配下に入った。

国際的な圧力により停戦が実現したが、その時点で島の36%がトルコ軍に占領され、18万人のギリシャ系キプロス人が北部の家を追われた。同時に、約5万人のトルコ系キプロス人が北部へ移動し、避難したギリシャ系キプロス人の財産に定住した。トルコに対する様々な制裁措置の中で、1975年半ば、米国議会は1974年のトルコによるキプロス侵攻時に米国供給の装備を使用したとして、トルコに対する武器禁輸措置を課した。1963年から1974年にかけての戦闘の結果、ギリシャ系キプロス人1,534人とトルコ系キプロス人502人が行方不明となった。

キプロス共和国は、ロンドン・チューリッヒ協定に基づき英国の支配下に残るアクロティリおよびデケリアの主権基地領域を除き、その領海および排他的経済水域を含む島全体の法的な主権を有している。しかし、キプロス共和国は事実上、主に2つの部分に分断されている。南西部を占める共和国の実効支配地域(島の面積の約59%)と、北部(島の面積の約36%)であり、後者は自称北キプロス・トルコ共和国によって統治されている。島の面積の約4%は国連緩衝地帯となっている。国際社会は、島の北部をトルコ軍によって占領されたキプロス共和国の領土と見なしている。この占領は国際法上違法であり、キプロスが欧州連合に加盟して以来、EU領土の不法占拠にあたると見なされている。

3.7. 分断後

憲法秩序の回復と1974年12月のマカリオス3世大主教のキプロス帰還後も、トルコ軍は島の北東部を占領し続けた。1983年、トルコ系キプロス人の指導者ラウフ・デンクタシュ率いる北キプロス・トルコ共和国議会は、北キプロス・トルコ共和国(TRNC)を宣言したが、これはトルコによってのみ承認されている。

1974年夏の出来事は、島の政治だけでなく、ギリシャ・トルコ関係においても支配的な問題となっている。トルコ人入植者は、トルコおよびトルコ系キプロス国家の奨励により北部に定住している。キプロス共和国は、彼らの存在をジュネーヴ諸条約違反と見なしているが、多くのトルコ人入植者はその後トルコとのつながりを断ち切り、彼らの第二世代はキプロスを故郷と考えている。

トルコの侵攻、その後の占領、そしてTRNCによる独立宣言は、毎年安全保障理事会によって再確認される国連決議によって非難されてきた。

3.8. 21世紀

キプロス紛争解決の試みは続けられている。2004年、当時の国連事務総長コフィー・アナンが起草したアナン計画が、キプロスの両政権で住民投票に付された。トルコ系キプロス人の65%が計画を支持し、ギリシャ系キプロス人の74%が計画に反対票を投じた。ギリシャ系キプロス人は、計画がトルコ系キプロス人に不均衡に有利であり、トルコに国家に対する不当な影響力を与えると主張した。合計で、有権者の66.7%がアナン計画を拒否した。

2004年5月1日、キプロスは他の9か国と共に欧州連合に加盟した。キプロスは全体としてEUに加盟したが、キプロス問題の最終的解決まで、EU法は北キプロスでは停止されている。

南北間の移動の自由を強化するための努力がなされてきた。2003年4月、北キプロスは一方的に検問所の制限を緩和し、30年ぶりにキプロス人が南北間を移動することを許可した。2008年3月、キプロス共和国と国連緩衝地帯の境界に数十年間存在していた壁が取り壊された。この壁はニコシア中心部のレドラ通りを横切っており、島の32年間の分断の強力な象徴と見なされていた。2008年4月3日、レドラ通りはギリシャ系およびトルコ系キプロス人の当局者の立ち会いのもと再開された。両者は2015年に再統一交渉を再開したが、2017年に決裂した。

欧州連合は2019年2月、キプロスがロシアのオリガルヒに欧州連合のパスポートを販売しており、それによって組織犯罪シンジケートがEUに侵入することを許していると警告した。2020年、流出した文書により、2019年7月の法改正前にキプロス市民権を購入したアフガニスタン、中国、ドバイ、レバノン、ロシア連邦、サウジアラビア、ウクライナ、ベトナム出身の元および現職のより広範な当局者が明らかになった。2020年以降、キプロスとトルコは、表向きには同地域の石油・ガス探査をきっかけとする排他的経済水域の範囲をめぐる紛争に関与している。

2023年11月、国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)が公表したキプロス秘密文書(Cyprus Confidential)データ漏洩は、同国の金融ネットワークがロシアのオリガルヒやクレムリンの高官と強いつながりを持ち、ウラジーミル・プーチン政権を支援していることを示した。

2024年7月、トルコによる北キプロス侵攻50周年に際し、トルコのエルドアン大統領は連邦政府樹立のための国連承認計画を拒否し、キプロス内に2つの別々の国家を置くという考えを支持した。ギリシャ系キプロス人はエルドアンの二国家提案を即座に拒否し、「議論の余地なし」と呼んだ。

4. 地理

キプロスは、面積と人口の両方において、イタリアのシチリア島とサルデーニャ島に次いで地中海で3番目に大きな島である。また、面積では世界で80番目、人口では世界で51番目に大きな島でもある。東西の長さは240 km、最も広い地点での幅は100 kmであり、北には75 km離れてトルコがある。緯度は北緯34度から36度、経度は東経32度から35度の間に位置する。

その他の近隣地域には、東および南東にシリアとレバノン(それぞれ105 kmと108 km)、南東にイスラエル(200 km)、南東にガザ地区(427 km)、南にエジプト(380 km)、北西にギリシャ(ドデカネス諸島の小島カステロリゾ島まで280 km、ロードス島まで400 km、ギリシャ本土まで800 km)がある。キプロスは3大陸の交差点に位置し、一部の資料ではキプロスをヨーロッパに、他の資料では西アジアおよび中東に分類している。

この島の地勢は、2つの山脈、すなわちトロードス山脈とそれより小さいキレニア山脈、そしてそれらに囲まれた中央平野であるメサオリア平野によって特徴づけられる。メサオリア平野は、島で最も長いペディエオス川によって排水されている。トロードス山脈は島の南部と西部の大部分を覆い、面積の約半分を占める。キプロスの最高地点は、トロードス山脈中央部にあるオリンポス山(標高1952 m)である。北部海岸線に沿って延びる狭いキレニア山脈は、面積がかなり小さく、標高も低く、最高地点は1024 mである。島はアナトリアプレート内にある。

キプロスにはキプロス地中海森林生態地域が含まれる。2018年の森林景観完全性指数の平均スコアは7.06/10で、172か国中59位であった。

地政学的に、島は4つの主要部分に分かれている。キプロス共和国が島の南側3分の2(59.74%)を占める。北キプロス・トルコ共和国が北側3分の1(34.85%)を占め、国連が管理するグリーンラインが両者を隔てる緩衝地帯となっており、島の2.67%を占める。最後に、島内にはイギリスの主権下にある2つの基地、アクロティリおよびデケリアがあり、残りの2.74%を占めている。

4.1. 地形

キプロス島の地形は、主に2つの山脈とそれらに挟まれた中央平野によって特徴づけられる。

北部の海岸線に沿って、石灰岩からなるキレニア山脈が東西に細長く延びている。この山脈は比較的標高が低く、最高地点でも1024 m(キパリッソヴノ山)である。

島の南西部には、より広大で標高の高いトロードス山脈が広がる。この山脈は火成岩を主とし、島の最高峰であるオリンポス山(標高1952 m)を擁する。トロードス山脈は、かつての海洋底拡大の中心部であったオフィオライトが隆起して形成されたもので、地質学的に非常に興味深い地域である。

これらの2つの山脈の間には、広大なメサオリア平野が広がっている。この平野は島で最も肥沃な農業地帯であり、首都ニコシアもこの平野に位置する。主要な河川としては、島で最も長いペディエオス川があり、メサオリア平野を貫流して東のファマグスタ湾に注いでいるが、多くの河川は季節河川であり、夏季には涸れることが多い。

海岸線は変化に富み、砂浜、岩石海岸、海食崖などが見られる。特に南東部のグレコ岬周辺には美しい海食洞が点在する。

4.2. 気候

キプロスの気候は、大部分が地中海性気候(ケッペンの気候区分 Csa)に属し、島の北東部の一部は半乾燥気候(BSh)の様相を呈する。冬は温暖(沿岸部)で、夏は高温乾燥となる。雪は中央部のトロードス山脈でのみ見られる。降雨は主に冬に集中し、夏は一般的に乾燥している。

キプロスは、欧州連合の地中海地域で最も温暖な気候の一つを有する。沿岸部の年間平均気温は日中約24 °C、夜間約14 °Cである。一般的に夏は約8ヶ月続き、4月に日中平均気温21 °C~23 °C、夜間11 °C~13 °Cで始まり、11月に日中平均気温22 °C~23 °C、夜間12 °C~14 °Cで終わる。ただし、残りの4ヶ月間でも気温が20 °Cを超えることがある。

沿岸部の日照時間は年間約3,200時間で、12月の日照時間は1日平均5~6時間、7月には1日平均12~13時間となる。これはヨーロッパ北半分の都市の約2倍であり、例えばロンドンの年間日照時間約1,540時間と比較するとその差は明らかである。12月、ロンドンの日照時間は約50時間であるのに対し、キプロスの沿岸地域では約180時間(ロンドンの5月の日照時間とほぼ同じ)である。

4.3. 水資源

キプロスは慢性的な水不足に悩まされている。国は家庭用水の供給を雨水に大きく依存しているが、過去30年間で年間平均降水量は減少傾向にある。2001年から2004年にかけては、例外的に年間降水量が多かったため水備蓄量が増加し、供給が需要を上回り、2005年初頭には島の貯水池の総貯水量が過去最高に達した。

しかし、その後、地域人口の増加、外国人移住者、観光客数の増加により需要は年々増加している一方、より頻繁な干ばつ(2006年ヨーロッパ熱波、2018年ヨーロッパ熱波、2019年ヨーロッパ熱波、2022年ヨーロッパ熱波)の結果として供給は減少している。

ダムは依然として家庭用および農業用の主要な水源であり、キプロスには合計108のダムと貯水池があり、総貯水容量は約3.30 億 m3である。近年の長期にわたる干ばつに対処するため、海水淡水化プラントが徐々に建設されている。

政府は海水淡水化プラントの建設に多額の投資を行っており、2001年以降、家庭用水のほぼ50%を供給している。また、国民の意識を高め、このますます希少になっている資源の保全に対して家庭用水利用者がより責任を持つよう促す努力も行われている。

トルコは、南海岸のアナムールからキプロス北部海岸まで地中海下に送水管を建設し、北キプロスに飲料水と灌漑用水を供給している(北キプロス給水プロジェクト参照)。

4.4. 動植物

キプロスには、キプロスマウス、キプロスゴールデンオーク(Quercus alnifolia)、キプロスシダー(Cedrus brevifolia)など、多くの固有種が生息している。島の森林はキプロス地中海森林生態地域に属し、多様な植物相を育んでいる。代表的な樹木には、アレッポマツ、カラブリアマツ、イトスギ、オークなどがある。春には野生のアネモネ、シクラメン、ランなどが咲き乱れる。

動物相も豊かで、特に鳥類は渡り鳥の中継地として重要である。オオフラミンゴが冬にラルナカ塩湖に飛来することで知られる。哺乳類では、キプロスムフロン(野生のヒツジの一種)がトロードス山脈に生息し、国の象徴の一つとなっている。爬虫類では、アガマトカゲや数種類のヘビが見られる。昆虫類も多様で、固有の蝶も存在する。

自然保護の取り組みも進められており、アクロティリ塩湖やトロードス国立森林公園などが保護区に指定されている。しかし、観光開発や気候変動による乾燥化、外来種の侵入などが生態系への脅威となっている。

5. 政治

キプロス共和国の政治体制および政府運営方式は、民主主義の原則に基づき運営されているが、1974年以来の南北分断という特殊な状況が政治に大きな影響を与え続けている。

5.1. 政府構造

キプロスは大統領制共和制国家である。国家元首および政府の長は、5年任期で普通選挙によって選出される大統領である。行政権は政府(内閣)によって行使され、立法権は代議院(一院制)に属し、司法府は行政府および立法府から独立している。

1960年憲法は、独立した行政府、立法府、司法府に加え、トルコ系キプロス人の利益を保護するために設計された、比重を置いた権力分有比率を含む複雑な抑制と均衡のシステムを備えた大統領制を規定していた。行政府は、それぞれのコミュニティによって5年任期で選出され、特定の種類の立法および行政決定に対する拒否権をそれぞれ有するギリシャ系キプロス人大統領とトルコ系キプロス人副大統領によって率いられていた。立法権は、やはり別々の有権者名簿に基づいて選出された代議院に属していた。

1965年以降、両コミュニティ間の衝突を受けて、代議院におけるトルコ系キプロス人の議席は空席のままである。

現行の代議院の定数は59議席で、うち56議席は比例代表制で選出され、残り3議席は少数派であるアルメニア系キプロス人、ラテン系キプロス人、マロン派キプロス人の代表者に割り当てられている。憲法上トルコ系住民に割り当てられている24議席は、1964年以来空席となっている。

2008年、共産主義者のディミトリス・フリストフィアスが同国初の共産党出身の国家元首となった。2012年-2013年キプロス金融危機への関与により、フリストフィアスは2013年の再選に出馬しなかった。2013年の大統領選挙では、民主運動党の候補者ニコス・アナスタシアディスが57.48%の票を得て勝利した。その結果、アナスタシアディスは2013年2月28日に就任した。アナスタシアディスは2018年の大統領選挙で56%の票を得て再選された。2023年2月28日、2023年キプロス大統領選挙の決選投票の勝者であるニコス・フリストドゥリディスが、キプロス共和国第8代大統領に就任した。

5.2. 行政区画

キプロス共和国は、公式には6つの地区(ギリシャ語: επαρχία エパルヒア、トルコ語: kaza カザ)に分かれている。これらの地区は、ニコシア地区、ファマグスタ地区、キレニア地区、ラルナカ地区、リマソール地区、パフォス地区である。

しかし、1974年以来の南北分断により、キプロス共和国政府が実効支配しているのは、主に島の南部と西部の地域である。ファマグスタ地区の大部分、キレニア地区の全域、ニコシア地区とラルナカ地区の一部は、国際的に未承認の「北キプロス・トルコ共和国」(TRNC)の支配下にある。首都ニコシア(レフコシア)は、市内中心部をグリーンライン(国連緩衝地帯)によって分断されており、世界で唯一の分断首都となっている。

各地区の中心都市は以下の通りである。

- ニコシア地区:ニコシア(レフコシア)

- リマソール地区:リマソール(レメソス)

- ラルナカ地区:ラルナカ

- パフォス地区:パフォス

- ファマグスタ地区:ファマグスタ(アモホストス) - TRNC支配下

- キレニア地区:キレニア(ケリニア) - TRNC支配下

5.3. イギリス主権基地領域と飛び地

キプロス島内には、イギリスの海外領土であるアクロティリおよびデケリアという2つの主権基地領域 (Sovereign Base Areas, SBAs) が存在する。これらは1960年のキプロス独立時に、イギリスが戦略的軍事拠点を維持するために確保した領域である。

アクロティリは島の南部に、デケリアは南東部に位置する。これらの領域はキプロス共和国の領土ではなく、イギリスの主権下にある。

デケリア主権基地領域内には、キプロス共和国の飛び地が4つ存在する。そのうち2つはオルミディア村とクシロティンブ村である。3つ目はデケリア発電所で、これはイギリスの道路によって2つの部分に分かれている。北部はキプロス電力公社(EAC)の避難民居住地である。南部は海に面しているものの、独自の領海を持たず、周囲がイギリスの領海であるため、これも飛び地となっている。

国連緩衝地帯(グリーンライン)はデケリアに接しており、その東側、アイオス・ニコラオスから再び始まり、細い土地の回廊でデケリアの他の部分と繋がっている。このため、緩衝地帯は島の南東角にあるパラリムニ地域を、法的にはそうではないが、事実上の飛び地にしている。

5.4. 国際関係

キプロス共和国は、国際連合、欧州連合(EU)、イギリス連邦、世界貿易機関(WTO)、欧州安全保障協力機構(OSCE)、フランコフォニー国際機関(準加盟)など、多くの国際機関の加盟国である。基本的な外交政策は、国際法と国連憲章の原則を尊重し、平和的手段による紛争解決、主権と領土保全の維持、そして人権の擁護を柱としている。

最大の外交課題は、1974年以来続くキプロス紛争の解決と国土の再統一である。キプロス共和国政府は、国連決議に基づき、単一主権、単一国際人格、単一市民権を有する二地域二共同体の連邦制国家の樹立を目指している。この問題において、ギリシャは一貫してキプロス共和国を支持している。一方、トルコは「北キプロス・トルコ共和国」(TRNC)を承認する唯一の国であり、キプロス共和国とは国交がない。トルコのEU加盟交渉において、キプロス問題の解決とキプロス共和国の承認は主要な障害の一つとなっている。

イギリスは旧宗主国であり、保証国の一つとしてキプロス問題に関与している。また、島内に主権基地領域を維持している。アメリカ合衆国も、東地中海の戦略的安定の観点からキプロス問題に関心を持ち、解決努力を支持している。

EU加盟国としては、EUの共通外交・安全保障政策(CFSP)に参加し、EUの枠組みの中で近隣諸国との関係強化に努めている。特に東地中海地域のエネルギー安全保障や安定において、イスラエル、エジプト、レバノンなどとの協力を深めている。

キプロス問題の解決に向けては、国連事務総長の仲介による交渉が断続的に行われてきたが、大きな進展は見られていない。分断によって生じた財産権問題、行方不明者問題、トルコからの入植者問題などは、人道的側面からも深刻であり、国際社会の関与が求められている。キプロス共和国は、これらの問題の解決にあたり、特に影響を受けた当事者の視点や人権を重視する立場をとっている。2024年の世界平和度指数では、キプロスは世界で88番目に平和な国と評価された。

5.5. 軍事

キプロス国家守備隊は、キプロス共和国の主要な軍事組織である。陸軍、空軍、海軍の要素を持つ諸兵科連合部隊である。歴史的に、すべての男性市民は17歳の誕生日後に国家守備隊で24ヶ月間服務する義務があったが、2016年にこの義務服務期間は14ヶ月に短縮された。

毎年、約10,000人が新兵訓練センターで訓練を受けている。授与された専門分野に応じて、徴集された新兵は専門訓練キャンプまたは作戦部隊に配属される。

2016年までは軍隊は主に徴兵制であったが、それ以降、大規模な職業的下士官制度(ΣΥΟΠ)が採用され、徴兵期間の短縮と相まって、徴集兵と職業的下士官の比率は約3対1となっている。

南北分断状況は、依然として軍事的緊張関係の要因となっている。キプロス国家守備隊は主に南部の防衛を担い、北部にはトルコ軍および「北キプロス・トルコ共和国」の保安軍が駐留している。両者を隔てるグリーンラインには国際連合キプロス平和維持軍(UNFICYP)が展開し、停戦監視活動を行っている。

5.6. 司法と人権

キプロスの法体系は、イギリス植民地時代の影響を強く受けたコモン・ローを基礎としつつ、大陸法的な要素も取り入れている。司法制度は、最高裁判所を頂点とし、その下に地方裁判所、専門裁判所(家族裁判所、労働紛争裁判所など)が置かれている。司法の独立は憲法で保障されている。キプロス警察は、1993年以来、司法・公安省の管轄下にある共和国唯一の国家警察組織である。

人権状況に関しては、国際的な評価機関であるフリーダムハウスの2011年「世界の自由度」報告書において、キプロスは「自由」と評価された。しかし、国連人権高等弁務官事務所の2011年の報告書では、継続するキプロス分断が、移動の自由、行方不明者問題に関する人権、差別、生命に対する権利、信教の自由、経済的・社会的・文化的権利を含む、島全体の人権に影響を与え続けていると指摘された。

分断に起因する問題以外にも、人権課題は存在する。特に、人身売買(特に性的人身売買)の経由地および目的地の一つとして国際的な批判を受けており、東ヨーロッパからの女性や子供たちが被害に遭っている。

2014年、欧州人権裁判所は、トルコに対し、侵攻による損害賠償としてキプロスに1億ドル以上を支払うよう命じたが、トルコ政府はこの判決を無視すると発表した。同年、キプロス難民のグループと欧州議会議員(後にキプロス政府も参加)は、トルコが占領地に文民を直接的または間接的に移住させることでジュネーヴ諸条約に違反しているとして、国際司法裁判所に提訴した。考古学者のソフォクレス・ハジサヴァスは、トルコによって批准されたジュネーヴ条約およびハーグ条約のその他の違反は、「北部におけるギリシャおよびキリスト教遺産の組織的破壊」に相当すると述べている。これらの違反には、文化財の略奪、教会の意図的な破壊、芸術作品の放置、重要な史跡の名称変更などが含まれ、国際記念物遺跡会議によって非難された。ハジサヴァスは、これらの行為は民族浄化の枠組みの中で北キプロスにおけるギリシャ人の存在を抹消するというトルコの政策によって動機付けられていると主張している。しかし、一部の加害者は単に強欲によって動機付けられ、利益を求めている。美術法専門家のアレッサンドロ・ケキは、文化遺産破壊と民族浄化の関連性を「ギリシャ系キプロス人の視点」として分類し、欧州評議会議員会議(PACE)の2つの報告書によって却下されたと報告している。ケキは、キプロスにおける文化遺産破壊に対するギリシャ系およびトルコ系キプロス人の共同責任を主張し、ギリシャ系キプロス過激派によるトルコ系キプロス遺産の破壊に言及している。

近年では、いわゆる「ゴールデンパスポート」(投資による市民権取得プログラム)を巡る汚職疑惑や、2023年にICIJによって公表された「キプロス秘密文書(Cyprus Confidential)」が示すロシアのオリガルヒやクレムリン高官との不透明な金融取引など、法の支配や透明性に関する問題が浮上しており、社会自由主義的な価値観から見て深刻な懸念材料となっている。報道の自由は概ね保障されているが、これらの問題に関する調査報道に対する圧力も一部で指摘されている。少数派の権利(特にロマなど)や移民・難民の待遇改善も、引き続き取り組むべき課題である。

6. 経済

キプロス共和国の経済は、21世紀初頭にはサービス業を中心に繁栄し、2004年に欧州連合に加盟した10か国の中で最も裕福な国の一つと見なされていた。しかし、その後、2007年~2008年の世界金融危機およびユーロ圏債務危機の影響を受け、経済は打撃を受けた。2012年6月、キプロス政府はキプロス人気銀行を支援するために18.00 億 EURの外国援助が必要になると発表し、これに続いてフィッチ・レーティングスはキプロスの信用格付けをジャンクステータスに引き下げた。フィッチは、キプロスが銀行を支援するためにさらに40.00 億 EURが必要になると述べ、格下げは主にキプロスの3大銀行であるキプロス銀行、キプロス人気銀行、ヘレニック銀行がギリシャ金融危機にさらされていたことによるものであった。

2012年-2013年キプロス金融危機は、2013年3月にユーログループとの間で、キプロス人気銀行を時間をかけて清算される「バッドバンク」とキプロス銀行に吸収される「グッドバンク」に分割する合意に至った。欧州委員会、欧州中央銀行、国際通貨基金(IMF)(しばしば「トロイカ」と呼ばれる)からの100.00 億 EURのベイルアウトと引き換えに、キプロス政府は無保険預金(その大部分はキプロスをタックス・ヘイヴンとして利用していた裕福なロシア人が保有していた)に大幅なヘアカットを課すことを要求された。10.00 万 EUR以下の保険付き預金は影響を受けなかった。

キプロスは2010年代に驚異的な経済回復を遂げ、2023年の国際通貨基金の推計によると、キプロスの一人当たりGDP(国際ドル換算)は54,611ドルで、南ヨーロッパでは最も高く、欧州連合の平均をわずかに下回っている。観光業、金融サービス、海運業が経済の重要な部分を占めており、キプロスはその低い税率とビジネスのしやすさから、いくつかのオフショア企業の拠点として求められてきた。キプロス政府が欧州連合への加盟基準を満たすことに重点を置いたため、1980年代と1990年代に力強い成長が達成された。キプロス政府は、2008年1月1日にキプロス・ポンドに代わってユーロを国家通貨として採用した。

キプロスは、エネルギー相互接続から完全に孤立している最後のEU加盟国であり、2000 MWの高圧直流海底電力ケーブルであるユーロアジア・インターコネクターを介してヨーロッパのネットワークに接続されることが期待されている。ユーロアジア・インターコネクターは、ギリシャ、キプロス、イスラエルの電力網を接続する。これは、欧州連合の共通利益プロジェクトの主要なものであり、優先的な電力ハイウェイ相互接続プロジェクトでもある。

6.1. 経済構造と主要産業

キプロスの経済は、サービス業が中心であり、特に観光、金融、海運が主要な柱となっている。GDPの約8割、雇用の約7割をサービス業が占めている。観光業は、美しいビーチ、豊かな歴史遺産、温暖な気候を背景に、ヨーロッパ諸国やロシアからの観光客を惹きつけてきた。金融業は、かつてはオフショア金融センターとしての役割も担っていたが、金融危機以降は規制が強化されている。海運業は、戦略的な地理的位置と有利な船舶登録制度により、世界有数の規模を誇る。

農業は、かつて主要産業であったが、現在はGDPに占める割合は低い。主な農産物は、柑橘類、ジャガイモ、ブドウ、オリーブなどである。製造業も比較的小規模で、食品加工、衣料品、軽工業製品などが中心である。

キプロスは、低い法人税率(現在12.5%)を特徴とし、これを活用して海外からの企業誘致に努めてきた。これにより、多くの国際企業がキプロスに拠点を置くようになったが、同時にタックスヘイヴンとしての批判や、金融取引の透明性に関する懸念も招いてきた。特に、「ゴールデンパスポート」問題(投資による市民権付与プログラム)やマネーロンダリング疑惑は、国際的な信用に影響を与え、社会経済的な公平性という観点からも議論の的となっている。これらの問題への対処と経済構造の多様化が、今後の課題とされている。

6.2. 金融危機と経済再建

2012年から2013年にかけて、キプロスは深刻な金融危機に見舞われた。この危機の主な原因は、国内銀行部門の過剰な拡大、特にギリシャ国債への多額の投資、そしてギリシャ経済危機の影響であった。キプロスの銀行はギリシャ国債の債務再編で巨額の損失を被り、自己資本不足に陥った。

危機が深刻化する中、2013年3月、キプロス政府は欧州連合(EU)、欧州中央銀行(ECB)、国際通貨基金(IMF)からなるトロイカに対し、金融支援を要請した。トロイカは100.00 億 EURの支援を決定したが、その条件として、キプロス第2位の銀行であったキプロス人気銀行(ライキ銀行)の整理・清算と、最大手行キプロス銀行における10.00 万 EURを超える大口預金者に対する預金カット(ベイルイン)を含む厳しい措置が求められた。これはユーロ圏で初めて預金者負担を伴う救済策であり、国内外に大きな衝撃を与えた。特に、キプロスをオフショア金融センターとして利用していたロシア系の預金者に大きな影響が出た。

これらの措置に加え、資本移動規制の導入、緊縮財政、構造改革などが実施された。金融危機とそれに続く緊縮財政は、キプロス経済に深刻な不況をもたらし、失業率の上昇、企業倒産の増加、国民生活への大きな打撃など、社会的に大きな困難を引き起こした。しかし、その後、キプロス経済は徐々に回復基調に転じ、観光業の好調や外国投資の増加などに支えられ、財政再建も進んだ。2016年にはIMFの支援プログラムを終了し、経済は成長軌道に戻った。ただし、金融危機が残した課題や、依然として高い民間債務水準、経済構造の脆弱性などは、引き続き注意が必要とされている。

6.3. エネルギー資源

近年、東地中海におけるキプロスの排他的経済水域(EEZ)内で、大規模な天然ガス田が発見されている。特に、2011年に発見された「アフロディーテ」ガス田は、商業的に採掘可能な埋蔵量を有すると評価されており、キプロスのエネルギー自給率向上、輸出による経済効果、そして地域の地政学における役割の変化といった点で大きな期待を集めている。

その後も探査活動は継続され、エクソンモービル、カタール・ペトロリアム、ENI、トタルエナジーズといった国際的なエネルギー企業が探査権を取得し、新たなガス田の発見も報告されている。これらの天然ガス資源の開発は、キプロス経済にとって新たな成長エンジンとなる可能性を秘めている。

しかし、エネルギー資源の開発にはいくつかの課題も存在する。まず、トルコとの間でEEZの境界線を巡る紛争があり、トルコはキプロス共和国による一方的な資源開発に反対し、独自の探査活動を行うなど、緊張を高めている。これは、北キプロスのトルコ系住民の権利も考慮されるべきであるというトルコの主張に基づいている。

また、ガスパイプラインの建設や液化天然ガス(LNG)プラントの建設など、インフラ整備には巨額の投資が必要となる。さらに、開発プロジェクトが環境に与える影響への配慮も不可欠であり、持続可能な開発が求められている。これらの天然ガス資源が、キプロス問題の解決を含む地域の安定と協力にどのように寄与できるか、あるいは新たな紛争の火種となるか、国際的な注目が集まっている。

6.4. 社会基盤

キプロスの主要な社会基盤には、島内および国際的な交通網、そして発展した通信網が挙げられる。

6.4.1. 交通

キプロスの道路網は比較的よく整備されており、主要都市間を結ぶ高速道路網が存在する。主な高速道路には、ニコシアとリマソールを結ぶA1、ラルナカとアイア・ナパを結ぶA3、リマソールとパフォスを結ぶA6などがある。自動車の通行は、旧宗主国イギリスの影響で左側通行である。一人当たりの自動車保有台数は世界でも高い水準にある。

公共交通機関は主にバスに依存している。2010年に新たなバスネットワークが導入され、都市部および都市間を結ぶ路線が運行されているが、地方では依然として自家用車への依存度が高い。かつてはキプロス国鉄が存在したが、1951年に廃止され、現在島内に鉄道は存在しない。

主要な港湾としては、貨物、旅客、クルーズ船の拠点となっているリマソール港とラルナカ港がある。これらは地中海東部の重要な海上交通の結節点となっている。

航空交通の玄関口としては、政府管理地域に2つの国際空港がある。最も利用者が多いのはラルナカ国際空港で、次いでパフォス国際空港である。1974年の分断以前の主要空港であったニコシア国際空港は、緩衝地帯内に位置し、現在は閉鎖されている。北キプロスにはエルジャン国際空港があるが、国際的な承認を受けていないため、全ての国際便はトルコを経由する必要がある。

6.4.2. 通信

キプロスの通信インフラは比較的発展しており、固定電話、携帯電話、インターネットサービスが広く普及している。

かつては国営のキプロス電気通信公社(CYTA)が市場をほぼ独占していたが、市場の自由化に伴い、MTN(現epic)、Cablenet、PrimeTelなどの民間通信事業者も参入し、競争が進んでいる。

携帯電話の普及率は高く、5Gサービスの導入も進められている。インターネットのブロードバンド接続も広く利用可能であり、光ファイバー網の整備も進展している。

北キプロスでは、トルコ系の通信事業者(Turkcell、KKTC Telsimなど)がサービスを提供しており、通信網も分断されている状況にある。

7. 人口

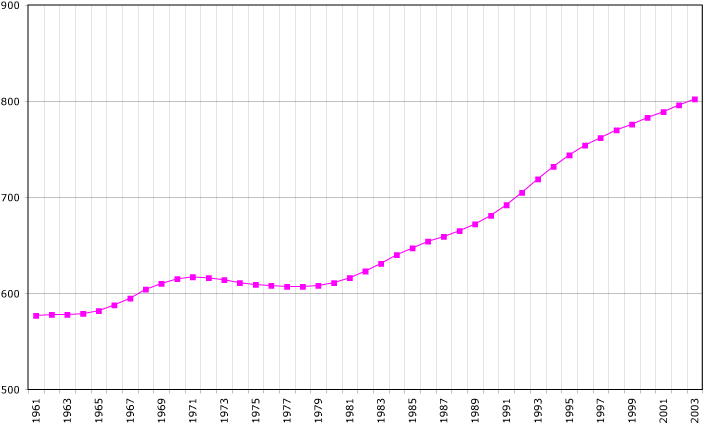

キプロス共和国の人口統計によれば、2021年の国勢調査で政府管理地域の人口は918,100人であった。最も人口の多い地区はニコシア地区(38%)、次いでリマソール地区(28%)である。7つの自治体から成るニコシア都市圏は、人口255,309人を擁する島内最大の都市圏である。

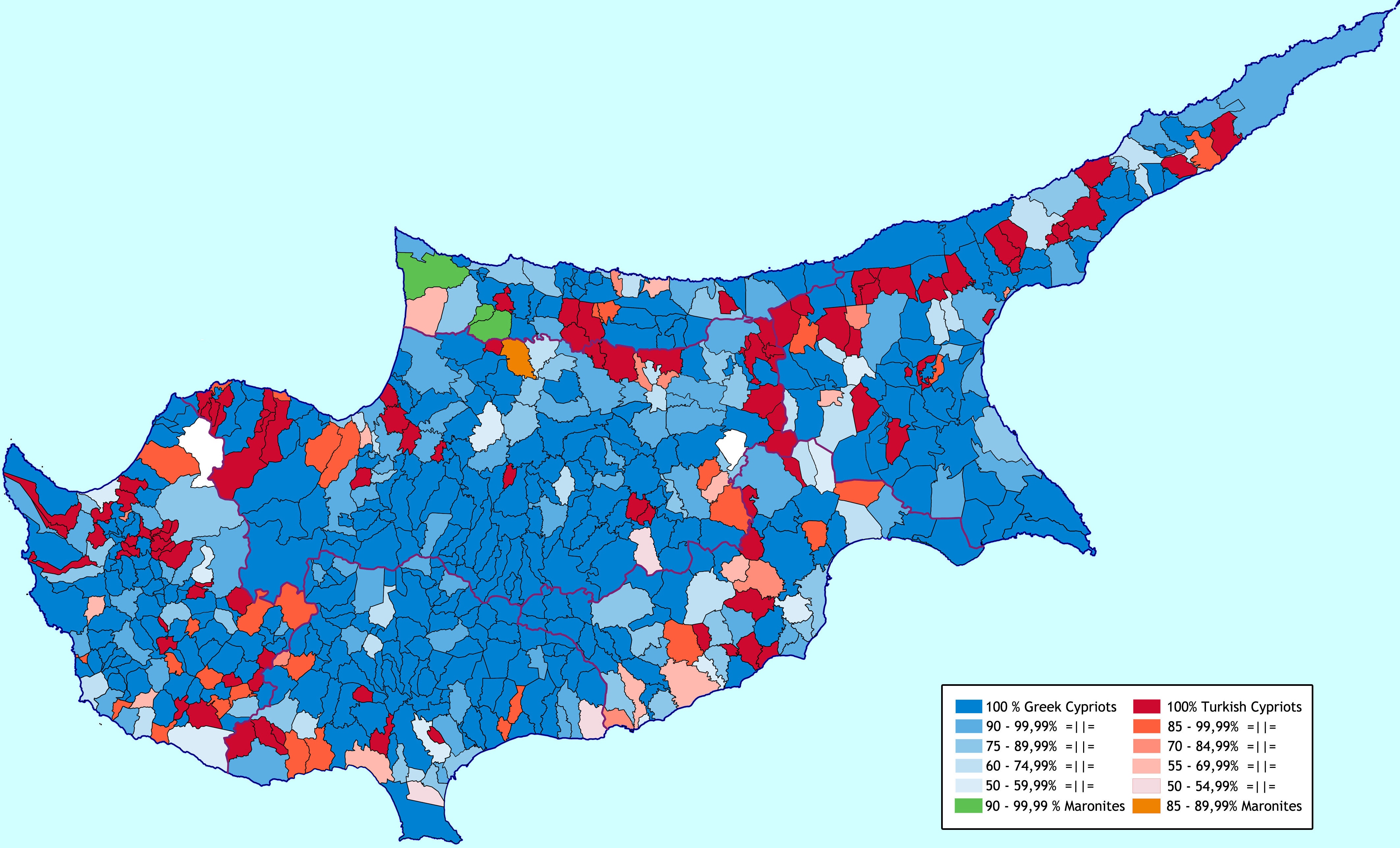

1960年の独立後初の国勢調査(島全体を対象)では、総人口573,566人のうち、ギリシャ系が442,138人(77.1%)、トルコ系が104,320人(18.2%)、その他が27,108人(4.7%)であった。CIAワールドファクトブックの2001年の推計では、ギリシャ系キプロス人が77%、トルコ系キプロス人が18%、その他が5%を占めていた。

1963年から1974年にかけての民族間対立のため、島全体の国勢調査は不可能とされた。しかし、キプロス政府は1973年にトルコ系キプロス人住民を除外して国勢調査を実施し、ギリシャ系キプロス人の人口は482,000人であった。翌1974年、キプロス政府統計調査局はキプロスの総人口を641,000人と推計し、そのうちギリシャ系が506,000人(78.9%)、トルコ系が118,000人(18.4%)であった。1974年の軍事占領による分断後、キプロス政府はさらに6回の国勢調査(1976年、1982年、1992年、2001年、2011年、2021年)を実施したが、これらは政府非実効支配地域に居住するトルコ系住民を除外していた。

これに加えて、キプロス共和国には110,200人の外国人永住者がおり、推定10,000人から30,000人の非正規滞在の不法移民がいる。2011年時点で、キプロスには10,520人のロシア系住民がいた。

| 国籍 | 人口 (2011年) |

|---|---|

| ギリシャ | 29,321 |

| イギリス | 24,046 |

| ルーマニア | 23,706 |

| ブルガリア | 18,536 |

| フィリピン | 9,413 |

| ロシア | 8,164 |

| スリランカ | 7,269 |

| ベトナム | 7,028 |

| シリア | 3,054 |

| インド | 2,933 |

北キプロスが実施した2006年の国勢調査によると、北キプロスには256,644人(法的)が居住していた。うち178,031人が北キプロスの市民であり、そのうち147,405人がキプロス生まれ(北部出身112,534人、南部出身32,538人、出身地域不明371人)、トルコ生まれ27,333人、英国生まれ2,482人、ブルガリア生まれ913人であった。キプロス生まれの市民147,405人のうち、120,031人は両親ともキプロス生まれ、16,824人は両親ともトルコ生まれ、10,361人は片方の親がトルコ生まれ、もう片方の親がキプロス生まれであると回答した。

2010年、国際危機グループは島の総人口を110万人と推定し、そのうち北部には推定30万人の住民がおり、その約半数はトルコ生まれか、そのような入植者の子供であるとした。

リゾカルパソ(北キプロス)、ポタミア(ニコシア地区)、ピラ(ラルナカ地区)の村は、ギリシャ系とトルコ系キプロス人の混住が残る唯一の集落である。

キプロスにおけるY-DNAハプログループの頻度は次の通りである:J (43.07%、うちJ1が6.20%)、E1b1b (20.00%)、R1 (12.30%、うちR1bが9.2%)、F (9.20%)、I (7.70%)、K (4.60%)、A (3.10%)。J、K、F、E1b1bハプログループは、中東、北アフリカ、ヨーロッパ内で異なる分布を示す系統で構成されている。

キプロス国外には、イギリス、オーストラリア、カナダ、アメリカ合衆国、ギリシャ、トルコに、ギリシャ系キプロス人とトルコ系キプロス人の双方のディアスポラが大規模かつ活発に存在している。

欧州評議会によると、キプロスには約1,250人のロマが居住している。

7.1. 民族構成

キプロスの民族構成は、歴史的にギリシャ系住民とトルコ系住民が主要なグループを形成してきた。1974年の南北分断は、島の人口動態に劇的な変化をもたらした。

1960年の独立時の国勢調査では、ギリシャ系住民が人口の約77%、トルコ系住民が約18%、その他(アルメニア人、マロン派、ラテン系など)が約5%を占めていた。これらのコミュニティは島全体に混住していたが、都市部では特定の地区に集住する傾向も見られた。

1974年のトルコ軍侵攻とそれに続く事実上の国土分断により、大規模な住民移動が発生した。北部に居住していたギリシャ系住民の多く(約16万~20万人)が南部へ避難し、南部に居住していたトルコ系住民の多く(約4万~6万人)が北部へ移住した。これにより、キプロス共和国が実効支配する南部はほぼギリシャ系住民で構成され、国際的に未承認の「北キプロス・トルコ共和国」が支配する北部はほぼトルコ系住民(元々のトルコ系キプロス人と、1974年以降にトルコ本土から移住してきた「入植者」)で構成されるという、民族的に分離された状況が生まれた。

キプロス共和国政府の統計では、実効支配地域の人口の大多数(約99%)がギリシャ系であり、アルメニア人、マロン派、ラテン系などの少数民族が暮らしている。一方、北キプロスでは、元々のトルコ系キプロス人に加え、トルコ本土からの入植者が人口のかなりの部分を占めているとされる。この「入植者問題」は、再統一交渉における大きな争点の一つであり、その正確な数や法的地位については意見の対立がある。

分断は、多くの人々が故郷を追われる「避難民問題」を生み出し、財産権の問題など、未解決の人道的課題を残している。また、行方不明者の問題も両コミュニティにとって深刻な傷となっている。

7.2. 主要都市

キプロスには歴史的、経済的に重要な都市がいくつか存在する。

- ニコシア(レフコシア):キプロス共和国の首都であり、島で最大の都市。島のほぼ中央部、メサオリア平野に位置する。1974年以来、市内中心部をグリーンライン(国連緩衝地帯)が横切り、南北に分断されている世界唯一の首都である。南側はキプロス共和国、北側は「北キプロス・トルコ共和国」の「首都」となっている。行政、商業、文化の中心地であり、多くの歴史的建造物が残る。

- リマソール(レメソス):キプロス第2の都市で、南部海岸に位置する主要な港湾都市。商業、観光、海運業が盛んで、オフショアビジネスの中心地でもある。ワイン生産地としても知られ、毎年ワインフェスティバルが開催される。

- ラルナカ:南東部海岸に位置する都市で、ラルナカ国際空港を擁する空の玄関口。古代都市国家キティオンの遺跡があり、ハラ・スルタン・テッケ(イスラム教の聖地)やラルナカ塩湖(フラミンゴの飛来地として有名)など、観光名所も多い。

- パフォス:南西部海岸に位置する都市で、パフォス国際空港がある。古代にはキプロスの首都であった時期もあり、アフロディーテ女神信仰の中心地として知られる。モザイク画で有名な考古遺跡群はユネスコ世界遺産に登録されている。観光地として人気が高い。

- ファマグスタ(アモホストス):東部海岸に位置する歴史的な港湾都市。現在は「北キプロス・トルコ共和国」の支配下にあり、かつては国際的なリゾート地として栄えたが、1974年の分断以降、その南部地区ヴァローシャはゴーストタウンとなっている。

- キレニア(ケリニア):北部海岸に位置する美しい港町。現在は「北キプロス・トルコ共和国」の支配下にあり、キレニア城や歴史的な港が観光客を惹きつけている。

キプロス共和国政府管理下の主要都市の2021年国勢調査に基づく自治体人口は以下の通り。

| 都市 | 人口 (2021年 自治体) |

|---|---|

| ニコシア (南側) | 173,175 |

| リマソール | 124,054 |

| ストロヴォロス (ニコシア郊外) | 71,123 |

| ラルナカ | 68,194 |

| ラカタミア (ニコシア郊外) | 53,273 |

上記は自治体単位の人口であり、都市圏としての人口はこれより大きくなる。

7.3. ディアスポラ

キプロスは、歴史を通じて多くの住民が国外へ移住し、世界各地に大規模なディアスポラ(離散コミュニティ)を形成してきた。特に、イギリス、オーストラリア、アメリカ合衆国、カナダ、そして近隣のギリシャに多くのキプロス系住民が暮らしている。

ディアスポラの形成背景には、経済的理由、政治的不安定、そして特に1960年代から1974年にかけての民族間対立とトルコ軍侵攻による国土分断が大きく影響している。1974年の出来事により、多くのギリシャ系キプロス人が家を追われ、国外へ避難・移住を余儀なくされた。また、トルコ系キプロス人の中にも、経済的機会を求めて、あるいは政治的状況からイギリスやトルコ本土へ移住した人々がいる。

これらのディアスポラ・コミュニティは、移住先の国々で独自の文化や伝統を維持しつつ、現地の社会にも貢献してきた。多くのキプロス系ディアスポラは、レストラン経営、商業、専門職など様々な分野で活躍している。また、彼らはキプロス本国との経済的・文化的・政治的なつながりを持ち続け、本国の発展やキプロス問題の解決に向けたロビー活動などにも関与してきた。特に、イギリスのロンドン、オーストラリアのメルボルンやシドニーには大規模なキプロス系コミュニティが存在し、ギリシャ正教会やモスク、文化センターなどがコミュニティの結束を支えている。ディアスポラからの送金や投資も、かつてはキプロス経済にとって重要な役割を果たしていた。

8. 社会

キプロス社会は、その歴史的経緯からギリシャ系とトルコ系という2つの主要な民族・文化集団を核として形成されてきたが、1974年の南北分断以降、両コミュニティは地理的にも社会的にも大きく隔てられてしまった。本節では、主にキプロス共和国(南部)の社会状況を中心に、宗教、言語、教育、保健医療といった側面を概観する。

8.1. 宗教

キプロス共和国における宗教は、ギリシャ系住民の大多数がキプロス正教会に帰属しており、これが社会的に最も影響力のある宗教団体となっている。キプロス正教会は、東方正教会の一員でありながら独立した教会であり、独自の大主教を首座としている。初代大統領マカリオス3世も大主教であり、政治と宗教の結びつきが強かった歴史を持つ。憲法上、ギリシャ正教会、アルメニア使徒教会、そしてマロン典礼カトリック教会およびラテン典礼カトリック教会は公認された宗派であり、免税の対象となっている。

一方、トルコ系キプロス人の間では、主にイスラム教スンナ派が信仰されている。南北分断により、現在キプロス共和国政府の実効支配地域におけるイスラム教徒の数は限定的であるが、移民や外国人労働者の中にはイスラム教徒も含まれる。ラルナカ近郊のハラ・スルタン・テッケは、イスラム教徒にとって重要な巡礼地の一つである。

2001年の国勢調査(政府管理地域)によれば、人口の94.8%が東方正教会、0.9%がアルメニア教会およびマロン派、1.5%がローマ・カトリック、1.0%がイングランド国教会、0.6%がイスラム教であった。その他1.3%は他の宗教を信仰するか、宗教を申告しなかった。

信教の自由は憲法で保障されている。しかし、分断問題は宗教施設へのアクセスや宗教的遺産の保護に関して、依然として課題を残している。例えば、北部にある多くのギリシャ正教の教会や修道院は、放置されたり、別の目的に転用されたりしていると報告されており、逆に南部にあるモスクについても同様の問題が指摘されることがある。

8.2. 言語

キプロス共和国の公用語はギリシャ語とトルコ語である。しかし、1974年の南北分断以降、政府の実効支配地域(南部)ではギリシャ語が日常的に主として使用され、トルコ語話者はごく少数となっている。一方、北部ではトルコ語が主に使用されている。

少数言語としては、アルメニア語とキプロス・マロン派アラビア語が公的に認められている。

イギリスの植民地支配の影響で、英語は広く通用し、特にビジネス、観光、高等教育の分野で重要な役割を果たしている。道路標識、公式文書、広告などにも英語表記が多用されている。1960年の独立までは英語が唯一の公用語であり、1989年まで法廷で、1996年まで立法において事実上使用され続けた。2010年には、キプロス人の80.4%が第二言語として英語に堪能であった。

ロシア語も、国内の少数民族、旧ソ連諸国からの居住者や市民、そしてポントス人の間で広く話されている。特にリマソールやパフォスでは、店舗やレストランの看板の多くに、英語とギリシャ語に次いでロシア語が使われている。さらに、2006年には人口の12%がフランス語を、5%がドイツ語を話すことができた。

ギリシャ系キプロス人の日常会話で使われるのはキプロス・ギリシャ語であり、トルコ系キプロス人のそれはキプロス・トルコ語である。これらの口語は、それぞれの標準語とは著しく異なっている。

8.3. 教育

キプロスは、公立および私立の両方を提供する、高度に発達した初等および中等教育システムを有している。教育の質の高さは、GDPの約7%が教育に費やされているという事実に一部起因しており、これによりキプロスはデンマークやスウェーデンと並んでEUにおける教育支出トップ3の一つとなっている。2024年の世界イノベーション指数では27位にランクされた。

公立学校は、一般的に私立機関と同等の教育の質であると見なされている。しかし、公立高校の卒業証書の価値は、各科目の最終成績の約25%しか取得した成績が占めず、残りの75%は学期中に教師によって最小限の透明性で割り当てられるという事実によって制限されている。キプロスの大学(ギリシャの大学と同様)は、入学目的で高校の成績をほぼ完全に無視する。大学進学には高校の卒業証書が必須であるが、入学は、すべての大学志願者が受験を義務付けられている中央管理の大学入学試験のスコアにほぼ完全に基づいて決定される。

キプロス人の大多数は、ギリシャ、イギリス、トルコ、その他のヨーロッパおよび北アメリカの大学で高等教育を受けている。現在キプロスは、EUにおいて労働年齢の市民で高等教育を受けている割合が30%と最も高く、これはフィンランドの29.5%を上回っている。さらに、25歳から34歳の人口の47%が第三期教育を受けており、これはEUで最も高い。キプロスの学生の流動性は高く、78.7%がキプロス国外の大学で学んでいる。

キプロス国内の主要な高等教育機関としては、キプロス大学(公立)、キプロス工科大学(公立)、ニコシア大学(私立)、ヨーロッパ大学キプロス(私立)、フレデリック大学(私立)などがある。これらの大学では、英語によるプログラムも多く提供されており、留学生も受け入れている。教育水準の向上と国際化が積極的に進められている。

8.4. 保健医療

キプロス共和国は、国民皆保険制度(GeSY - General Healthcare System)を導入しており、全ての国民および合法的な居住者に対して医療サービスへのアクセスを提供している。この制度は、一般税収、社会保険料、および自己負担金によって運営されている。

医療施設には、公立病院と私立病院・クリニックがある。主要都市には近代的な設備を備えた総合病院があり、一般的な医療から専門的な治療まで対応している。地方にも診療所やヘルスセンターが配置されている。

平均寿命は比較的高く、ヨーロッパ諸国の水準にある。主な死因は、他の先進国と同様に、がんや心血管疾患などである。

医療従事者の質は一般的に高いと評価されている。多くの医師は海外(特にギリシャ、イギリス、ドイツなど)で研修を受けている。

課題としては、公立病院における待ち時間の長さや、専門医の不足、特定の高度医療分野における国内対応能力の限界などが挙げられる。また、南北分断により、北部地域の住民はキプロス共和国の医療システムへのアクセスが制限されている。

近年は、医療ツーリズムの振興にも力を入れており、特に歯科治療や不妊治療などの分野で外国人患者を受け入れている。

9. 文化

キプロスの文化は、ギリシャ系とトルコ系の文化が共存し、互いに影響を与え合ってきた歴史を持つが、1974年の分断以降、両コミュニティの文化交流は大きく制約されている。ギリシャ系キプロス人はギリシャとキリスト教の影響を強く受け、トルコ系キプロス人はトルコとイスラム教の影響を強く受けている。しかし、伝統的な食事(スブラやハルミなど)や飲み物、生活様式、音楽、舞踊、芸術表現など、多くの共通点も見られる。ホスピタリティの精神は両コミュニティに共通しており、客人を歓待する文化が根付いている。

リマソール・カーニバルは、リマソールで毎年開催されるカーニバルで、20世紀に導入され、キプロスで非常に人気のあるイベントである。

9.1. 芸術

キプロスの美術史は、ヒロキティアやレンバの村で発見された一連の銅石器時代の彫像により、1万年前に遡ると言える。島には、中世の質の高い宗教イコン画の数多くの例や、多くの彩色された教会が残っている。キプロス建築は、ラテン支配時代(1191年~1571年)に島に導入されたフランス・ゴシック様式とイタリア・ルネサンス様式の影響を強く受けた。

少なくとも14世紀に遡る有名な伝統工芸品は、レフカラ村発祥のレフカラ・レースである。レフカラ・レースはユネスコの無形文化遺産として認められており、独特のデザインパターンと、複雑で時間のかかる製作工程が特徴である。レフカラ発祥のもう一つの地元の芸術形式は、銀の撚り糸で作られる宝飾品の一種であるキプロス・フィリグリー(地元では「トリフレニオ」として知られる)の製作である。

現代において、キプロスの美術史は、ヴェネツィアの美術アカデミーで学んだ画家ヴァシリス・ヴリオニデス(1883年~1958年)から始まる。現代キプロス美術の二人の創始者と言えるのは、ロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートで学んだアダマンティオス・ディアマンティス(1900年~1994年)と、同じくロンドンのセント・マーチンズ美術学校で学んだクリストフォロス・サヴァ(1924年~1968年)である。1960年、サヴァはウェールズの芸術家グリン・ヒューズと共に、新たに設立されたキプロス共和国初の独立文化センターであるアポファシス(決定)を設立した。1968年、サヴァは第34回ヴェネツィア・ビエンナーレのキプロス初のパビリオンでキプロスを代表する芸術家の一人となった。イギリス系キプロス人芸術家グリン・ヒューズ(1931年~2014年)。多くの点で、これら二人の芸術家はその後のキプロス美術の雛形となり、彼らの芸術スタイルと教育パターンは今日まで影響力を持ち続けている。特に、大多数のキプロス人芸術家は依然としてイギリスで訓練を受けており、その他はギリシャの美術学校や、キプロス芸術大学、ニコシア大学、フレデリック工科大学などの地元の美術機関で訓練を受けている。

キプロス美術の特徴の一つは具象絵画への傾向であるが、コンセプチュアル・アートは多くの美術「機関」、特にニコシア市立アートセンターによって精力的に推進されている。主要な町すべてに市立美術館が存在し、大規模で活気のある商業美術シーンがある。

他の著名なギリシャ系キプロス人芸術家には、パナイオティス・カロルコティ、ニコス・ニコライデス、スタス・パラコス、テレマコス・カントス、クリス・アキレオスなどがおり、トルコ系キプロス人芸術家には、イスメット・ギュネイ、ルゼン・アタカン、ムトル・チェルケスなどがいる。

9.2. 音楽

キプロスの伝統的な民族音楽は、ギリシャ、トルコ、およびアラブ音楽といくつかの共通要素を持ち、それらはすべてビザンチン音楽から派生しており、ギリシャ系キプロス人とトルコ系キプロス人の踊り(例:ティルキコティッサ)や、中東風のチフテテリやアラピエスなどがある。また、チャティスタとして知られる音楽詩の形式もあり、伝統的な祝宴や祝祭でしばしば演じられる。キプロスの民族音楽に一般的に関連付けられる楽器は、ヴァイオリン(「フキオリン」)、リュート(「ラウト」)、キプロスフルート(ピスカヴリン)、ウード(「ウティ」)、カノナキ、そして打楽器(「タンブツィア」を含む)である。伝統的なキプロス音楽に関連する作曲家には、ソロン・ミハイリデス、マリオス・トカス、エヴァゴラス・カラゲオルギス、サヴァス・サリデスがいる。音楽家の中には、高く評価されているピアニストのシプリアン・カツァリス、作曲家のアンドレアス・G・オルファニデス、そして欧州文化首都イニシアティブの作曲家兼芸術監督であるマリオス・ヨアヌー・エリアもいる。

キプロスのポピュラー音楽は、一般的にギリシャのライカシーンの影響を受けている。このジャンルで活動するアーティストには、国際的なプラチナスターのアンナ・ヴィッシ、エヴリディキ、サルベルなどがいる。ヒップホップとR&Bは、キプロスのラップとアイヤナパのアーバンミュージックシーンの出現によって支持されてきた。一方、近年ではレゲエシーンが成長しており、特に多くのキプロス人アーティストが毎年恒例のレゲエ・サンジャムフェスティバルに参加している。また、キプロスのロックミュージックやエンテクノロックは、ミハリス・ハジヤニスやアルキノオス・イオアニディスといったアーティストとしばしば関連付けられる。ヘヴィメタルもキプロスで小規模ながら支持されており、アルマゲドン(rev.16:16)、ブラインド、ウィンターズ・ヴァージ、メテュソス、クアドラフォニックといったバンドが代表的である。

9.3. 文学

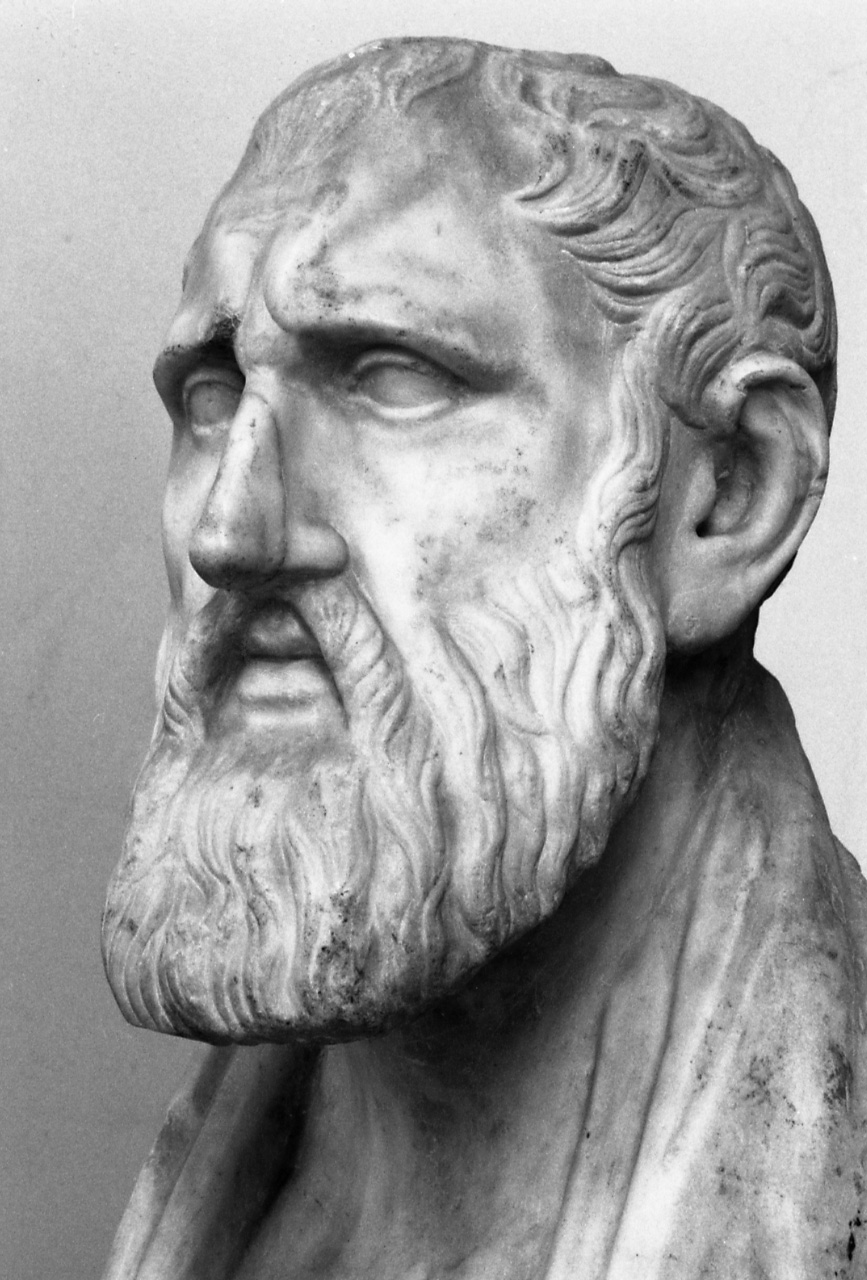

古代の文学作品には、おそらく紀元前7世紀後半に作られ、スタシノスに帰属するとされる叙事詩『キュプリア』が含まれる。『キュプリア』は、ギリシャおよびヨーロッパ詩の最初期の作例の一つである。キプロス出身のキティオンのゼノンは、ストア派哲学の創始者であった。

叙事詩、特に「アクリティカ歌謡」は中世に盛んになった。レオンティオス・マヘラスとゲオルギオス・ブストロニオスによって書かれた2つの年代記は、中世全体からフランク支配の終わり(4世紀~1489年)までを網羅している。中世ギリシャ・キプロス語で書かれた『愛の詩』は16世紀に遡る。そのうちのいくつかは、ペトラルカ、ベンボ、アリオスト、G. サンナザーロによって書かれた詩の実際の翻訳である。多くのキプロス人学者は困難な時代にキプロスから逃れ、例えば17世紀にキプロスからイタリアに移住したイオアニス・キガラス(1622年頃~1687年)は、その著作のいくつかが他の学者の本の中に残っている。

トルコ系キプロス人の詩人ハサン・ヒルミ・エフェンディは、オスマン帝国のスルタンマフムト2世に褒賞され、「詩のスルタン」と称された。

現代のギリシャ系キプロス人文学者には、詩人であり作家のコスタス・モンティス、詩人のキリアコス・ハラランビデス、詩人のミハリス・パシャルディス、作家のニコス・ニコライデス、スティリアノス・アテシュリス、アルセイデス、ルキス・アクリタス、デメトリス・Th・ゴツィスがいる。ディミトリス・リペルティス、ヴァシリス・ミハイリデス、パヴロス・リアシデスは、主にキプロス・ギリシャ語で詩を書いた民俗詩人である。トルコ系キプロス人の主要な作家には、ノーベル文学賞に2度ノミネートされたオスマン・テュルカイ、オズケル・ヤシン、ネリマン・ジャヒト、ウルキエ・ミネ・バルマン、メフメト・ヤシン、ネシェ・ヤシンがいる。

世界文学において、一時的および永続的な移民のキプロス人作家の存在感が増しており、また、海外で生まれた、あるいは育った第二世代、第三世代のキプロス人作家による著作(多くは英語で書かれている)も見られる。これには、マイケル・パラスコスやステファノス・ステファニデスのような作家が含まれる。

外国文学におけるキプロスの例としては、シェイクスピアの作品があり、ウィリアム・シェイクスピアの戯曲『オセロ』の大部分はキプロス島を舞台としている。イギリスの作家ローレンス・ダレルは、1952年から1956年までキプロスに住み、島のイギリス植民地政府で働いていた時期に、キプロスでの生活について書いた本『ビター・レモンズ』を執筆し、1957年に第2回ダフ・クーパー賞を受賞した。

9.4. メディア

2015年のフリーダムハウスによる報道の自由報告書では、キプロス共和国と北キプロスは「自由」と評価された。キプロス共和国は報道の自由度で25/100点、法的環境で5/30点、政治的環境で11/40点、経済的環境で9/30点(点数が低いほど良い)を獲得した。国境なき記者団は、2015年の世界報道自由度指数でキプロス共和国を180か国中24位、スコア15.62とランク付けした。

法律は言論の自由と報道の自由を規定しており、政府は一般的にこれらの権利を実際には尊重している。独立した報道機関、効果的な司法制度、そして機能する民主的な政治システムが組み合わさって、言論の自由と報道の自由を保証している。法律は、プライバシー、家族、家庭、または通信に対する恣意的な干渉を禁止しており、政府は一般的にこれらの禁止事項を実際には尊重している。

キプロスの地方テレビ局には、国営のキプロス放送協会があり、2つのテレビチャンネルを運営している。さらに、島のギリシャ側には、民間のチャンネルANT1キプロス、プラスTV、メガチャンネル、シグマTV、ニモニアTV(NTV)、ニューエクストラがある。北キプロスでは、地方チャンネルはBRT(キプロス放送協会に相当するトルコ系キプロスの放送局)といくつかの民間チャンネルがある。地方の芸術文化番組の大部分は、キプロス放送協会とBRTによって制作されており、地方の芸術ドキュメンタリー、レビュー番組、撮影されたドラマシリーズなどがある。

9.5. 映画

海外で活動した最も世界的に知られたキプロス人監督は、マイケル・カコヤニスである。

1960年代後半から1970年代初頭にかけて、ジョージ・フィリスは『グレゴリス・アフクセンティウ』、『エツィ・プロドシケ・イ・キプロス』、『メガ・ドキュメント』を制作・監督した。1994年、映画諮問委員会の設立により、キプロスの映画製作は後押しを受けた。2000年、国家予算における映画製作のための年間予算額は、キプロス・ポンドで50万ポンド(約85万ユーロ)であった。政府助成金に加えて、キプロスの共同製作作品は、ヨーロッパの映画共同製作に資金を提供する欧州評議会のユーリマージュ基金からの資金提供を受ける資格がある。今日までに、キプロス人が製作総指揮を務めた4本の長編映画がユーリマージュから資金提供を受けている。最初の作品は『イ・スファギ・トゥ・ココラ』(1996年)、続いて『ヘラドス』(未公開)、『ト・タマ』(1999年)、そして『オ・ドロモス・ギア・ティン・イタキ』(2000年)である。

キプロスでは毎年キプロス国際映画祭が開催されている。

9.6. 食文化

中世、フランスのリュジニャン朝キプロス国王の下で、フランス、ビザンチン、中東の様式を融合させた手の込んだ宮廷料理が発展した。リュジニャン朝の王たちはシリアの料理人をキプロスに招いたことで知られており、中東のレシピがフランスや他の西ヨーロッパ諸国(例えばブランマンジェ)に伝わった主要なルートの一つがリュジニャン朝キプロス王国経由であったと示唆されている。これらのレシピは西洋では「ヴィアンド・ド・シープル」(vyands de Chypre)、すなわちキプロスの食べ物として知られるようになり、食文化史家のウィリアム・ウォイズ・ウィーバーは、中世のイギリス、フランス、イタリア、ドイツのレシピ本の中に100以上のそのようなレシピを確認している。中世から近世初期にかけてヨーロッパ全土で特に人気を博したのが、鶏肉または魚を使った「マルモニア」(malmonia)と呼ばれるシチューで、英語ではモーメニー(mawmeny)となった。

キプロスの食材が西ヨーロッパの料理体系に入ったもう一つの例は、今日でも島で人気があり様々な方法で使われているカリフラワーである。これは中世初期からキプロスと関連付けられていた。12世紀と13世紀に執筆したアラブの植物学者イブン・アル=アッワームとイブン・アル=バイタールは、この野菜の起源はキプロスであると主張し、この島との関連性は西ヨーロッパでも同様に認識され、カリフラワーは元々キプロスキャベツまたは「キプロスコールワート」として知られていた。また、16世紀に至るまで、キプロスからのカリフラワーの種の広範な取引が行われていた。

リュジニャン朝の食文化の多くは1571年にキプロスがオスマン帝国に陥落した後に失われたが、リュジニャン朝の人々にも馴染み深かったであろう多くの料理が今日まで残っており、それには様々な種類のタヒニやフムス、ザラティナ、スコルダリア、そしてアンベロプーリアと呼ばれる野生の鳴鳥の酢漬けなどが含まれる。今日では非常に論争の的となり違法であるアンベロプーリアは、リュジニャン朝およびヴェネツィア時代にキプロスから大量に輸出され、特にイタリアやフランスに送られた。1533年、キプロスを訪れたイギリス人旅行者ジョン・ロックは、酢漬けにされた野鳥が大きな瓶に詰められているのを見たと主張しており、年間1200瓶がキプロスから輸出されていたという。

リュジニャン朝の人々にも馴染みがあったのはハルーミチーズであり、今日の食文化研究者の中には、ビザンチン時代にキプロスで生まれたと主張する者もいるが、チーズの名前自体はアラビア語起源であると学術的に考えられている。1554年以前にこのチーズがキプロスと関連付けられたことを示す現存する文書記録はなく、その年にイタリアの歴史家フロリオ・ブストロンがキプロス産の羊乳チーズを「カルミ」(calumi)と呼んだのが最初である。ハルーミ(ヘリム)は一般的にスライスされ、グリルされたり、揚げられたり、時には生のまま前菜やメゼとして供される。

シーフードや魚料理には、イカ、タコ、アカヒメジ、スズキなどがある。キュウリとトマトはサラダに広く使われる。一般的な野菜料理には、オリーブオイルとパセリで和えたジャガイモ、カリフラワーとビーツの酢漬け、アスパラガス、タロイモなどがある。その他の伝統的な珍味には、乾燥コリアンダーシードとワインでマリネし、最終的に乾燥・燻製された肉(ルンザ:燻製豚ロース肉)、炭火焼きの子羊肉、スブラキ(炭火で焼いた豚肉と鶏肉)、シェフタリア(腸間膜で包んだひき肉)などがある。ブルグル(挽き割り小麦)はパン以外の伝統的な炭水化物源であり、キッベ(クーペス)という珍味を作るのに使われる。

新鮮な野菜や果物が一般的な食材である。よく使われる野菜には、ズッキーニ、ピーマン、オクラ、インゲン豆、アーティチョーク、ニンジン、トマト、キュウリ、レタス、ブドウの葉、そして豆類(インゲン豆、ソラマメ、エンドウ豆、ササゲ、ヒヨコマメ、レンズ豆)などがある。最も一般的な果物やナッツ類は、洋ナシ、リンゴ、ブドウ、オレンジ、ミカン、ネクタリン、セイヨウカリン、ブラックベリー、サクランボ、イチゴ、イチジク、スイカ、メロン、アボカド、レモン、ピスタチオ、アーモンド、クリ、クルミ、ヘーゼルナッツである。

キプロスは、ロクム(ターキッシュ・デライトとしても知られる)やスジュコスなどのデザートでもよく知られている。この島は、ゲロスキプ村で生産されるロクムについて地理的表示保護(PGI)を受けている。

9.7. スポーツ

キプロスのスポーツ統括団体には、キプロスサッカー協会、キプロスバスケットボール連盟、キプロスバレーボール連盟、キプロス自動車協会、キプロスバドミントン連盟、キプロスクリケット協会、キプロスラグビー連盟、キプロスプール協会などがある。

キプロスリーグの著名なスポーツチームには、APOELニコシア、アノルトシス・ファマグスタ、オモニア・ニコシア、AELリマソール、アポロン・リマソール、ネア・サラミス・ファマグスタFC、オリンピアコス・ニコシア、AEKラルナカ、アリス・リマソール、AELリマソールBC、ケラヴノスBC、アポロン・リマソールBCなどがある。スタジアムやスポーツ施設には、GSPスタジアム(キプロス共和国支配地域で最大)、ツィリオ・スタジアム(2番目に大きい)、ネオGSZスタジアム、アントニス・パパドプーロス・スタジアム、アモコストス・スタジアム、マカリオ・スタジアム、アルファメガ・スタジアムなどがある。

2008-09シーズン、アノルトシス・ファマグスタはキプロスのチームとして初めてUEFAチャンピオンズリーグのグループステージ出場を果たした。翌シーズン、APOELニコシアがUEFAチャンピオンズリーグのグループステージ出場を果たし、グループ首位で通過し、ラウンド16でフランスのオリンピック・リヨンを破り、2011-12 UEFAチャンピオンズリーグのベスト8に進出した。

ラグビーキプロス代表(愛称:ムーフロンス)は、現在、国際試合における連続勝利記録を保持しており、キプロスラグビー連盟が2006年に設立されたばかりであることを考えると特に注目に値する。

サッカー選手のソティリス・カイファスは、1975-76シーズンにヨーロピアン・ゴールデンシューを受賞した。キプロスは、この賞を受賞した選手を輩出した国の中で人口が最も少ない国である。テニス選手のマルコス・バグダティスは世界ランキング8位にランクされ、2006年の全豪オープンで準優勝し、同年のウィンブルドン選手権では準決勝に進出した。走り高跳びのキリアコス・イオアヌは、2007年に日本の大阪で開催された第11回世界陸上競技選手権大会で2.35 mの跳躍を達成し、銅メダルを獲得した。彼は世界ランキング3位にランクされたことがある。モータースポーツでは、ティオ・エリナスが成功したレーシングカードライバーであり、現在はマルシャマノー・モータースポーツからGP3シリーズに参戦している。また、総合格闘家のコスタス・フィリッポウもおり、2011年から2015年までUFCのミドル級で戦った。コスタスはUFCの試合で6勝4敗の記録を持つ。

地中海の島国としては珍しく、クリストファー・パパミカロスとソフィア・パパミカロスの兄弟姉妹は、カナダのブリティッシュコロンビア州バンクーバーで開催された2010年バンクーバーオリンピックの出場資格を得た。彼らは出場資格を得た唯一の選手であり、そのため2010年冬季オリンピックでキプロスを代表した。

同国初のオリンピックメダルである銀メダルは、2012年ロンドンオリンピックの男子レーザー級で、セーリング選手のパブロス・コンティデスによって獲得された。

9.8. 世界遺産

キプロスには、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が3件存在する。

- パフォス(1980年登録):古代都市パフォスの遺跡群。アフロディーテ女神の聖地とされる場所や、ローマ時代の知事の邸宅跡に見られる見事なモザイク画、王家の墓などが含まれる。

- トロードス地方の壁画聖堂群(1985年登録、2001年拡大):トロードス山中に点在する10のビザンチン様式の聖堂及び修道院。内部は11世紀から15世紀にかけて描かれたフレスコ画で装飾されており、ビザンチン美術の貴重な作例として知られる。

- ヒロキティア(1998年登録):紀元前7千年紀から紀元前4千年紀にかけての重要な先史時代の集落遺跡。円形の住居跡などが良好な状態で保存されており、地中海東部における初期定住社会の様子を伝える。

これらの世界遺産は、キプロスの豊かな歴史と多様な文化交流を物語る貴重な文化財として、保護・保存活動が進められている。