1. 国号

ギリシャの公用語である現代ギリシア語での正式名称はΕλληνική Δημοκρατίαエリニキ・ディモクラティア現代ギリシア語であり、日本語では「ギリシャ共和国」と訳される。通称はΕλλάδαエラザ現代ギリシア語(Elláda)である。この「エラザ」は、古典ギリシア語のἙλλάςヘッラス古代ギリシア語(Hellas)に由来する。「ヘッラス」は、ホメロスの叙事詩ではテッサリア地方の一都市またはプティア地方を指す言葉であったが、後にギリシャ全体を指す名称となった。英語における別称「Hellas」は、今日では古風な、あるいは詩的な文脈で主に使われる。形容詞形のελληνικόςエリニコス現代ギリシア語(ellinikos)は「ヘレニック」(Hellenic)と訳されることがあり、ギリシャ国家の正式名称である「ヘレニック共和国」のように、公的機関の名称に用いられる。

日本語の「ギリシャ」あるいは「ギリシア」という呼称は、ポルトガル語の「Gréciaポルトガル語」に由来するとされる。古くは「ゲレシヤ」と発音されたが、明治時代以降に「ギリシヤ」となり、現代の「ギリシャ」に至った。

英語の「Greece」や「Greek」といった呼称は、ラテン語の「Graeciaラテン語」および「Graecusラテン語」を経由しており、これらは元々、古代ギリシャの部族の一つで、南イタリアのマグナ・グラエキアに初期に定住したΓραικοίグライコイ古代ギリシア語(Graikoí)の名に由来する。ローマ人はエトルリア人を介してこの呼称を取り入れたと考えられている。

中東の諸言語、例えばトルコ語の「Yunanistan」やアラビア語の「اليونانアル=ユーナーンアラビア語」は、古代アナトリア西部の地名「イオニア」(Ἰωνία古代ギリシア語)に由来する。

中国語では「希臘」(Xīlàシーラー中国語)と表記されるが、これは古典ギリシア語の「Ἑλλάς」(ヘッラス)の音訳である。日本語における漢字表記も同様に「希臘」であり、略称として「希」が用いられる。

2. 歴史

ギリシャの歴史は、先史時代のエーゲ文明から始まり、古代ギリシャのポリス時代、ローマ帝国と東ローマ帝国による支配、オスマン帝国時代を経て、近代の独立国家樹立、そして現代のギリシャ共和国へと至る長大な過程を含む。この歴史的変遷は、ギリシャの政治、社会、文化に深い影響を与えてきた。

2.1. 先史時代とエーゲ文明

ギリシャ南部、マニ半島のアピディマ洞窟からは、約20万年前のアフリカ以外で発見された最古の初期現生人類の遺骸とされるものが発見されているが、一部の研究者はこれを古人類のものと示唆している。ギリシャでは石器時代の3つの段階(旧石器時代、中石器時代、新石器時代)全ての痕跡が見つかっており、その代表例としてフランヒティ洞窟が挙げられる。紀元前7千年紀に遡るギリシャの新石器時代の集落は、近東からヨーロッパへ農耕が伝播した経路上に位置するため、ヨーロッパで最も古いものの一つである。

ギリシャはヨーロッパ最初の先進文明が栄えた地であり、しばしば西洋文明発祥の地とされる。最も初期の文明の一つが、紀元前3200年頃にエーゲ海の島々で栄えたキクラデス文明であり、腕を組んだ大理石の小像など、多くの美術品を生み出した。

紀元前3100年頃から紀元前1100年頃にかけて、クレタ島は主要な文化的・経済的中心地であり、色彩豊かな美術、宗教的な小像、壮大な宮殿で知られるミノア文明が栄えた。ミノア人は未解読の言語を線文字Aやクレタ聖刻文字で記した。

ギリシャ本土では、紀元前1750年頃にミケーネ文明が発展し、紀元前1100年頃まで続いた。ミケーネ人は高度な軍事技術を持ち、キュクロプス式石積みによる巨大な要塞を築いた。彼らは多くの神々を崇拝し、線文字Bを用いて、ミケーネ・ギリシャ語として知られる最古のギリシャ語を記録した。ヒッタイトやエジプトの記録は、この時期のギリシャ本土に「偉大な王」が支配する統一国家が存在した可能性を示唆している。

2.2. 古代ギリシャ

ミケーネ文明の崩壊は、文字記録が欠落しているギリシャ暗黒時代をもたらした。暗黒時代の終焉は、伝統的に最初の古代オリンピックが開催された紀元前776年とされる。西洋文学の基礎となる叙事詩『イーリアス』と『オデュッセイア』は、ホメロスによって紀元前8世紀または7世紀に作られたと考えられている。詩はギリシャ神話のオリュンポス十二神への信仰を形成したが、古代ギリシャの宗教には神官階級や体系的な教義はなく、ディオニューソス崇拝のような民衆信仰、ギリシャ・ローマの密儀、魔術など多様な潮流を含んでいた。

この時代、ギリシャ半島全域に王国やポリス(都市国家)が出現し、その影響力は黒海沿岸、南イタリアのマグナ・グラエキア、小アジア(アナトリア)にまで及んだ。これらのポリスは大きな繁栄を遂げ、建築、演劇、科学、数学、哲学といった分野で古典期ギリシャの未曾有の文化的隆盛をもたらした。紀元前508年、クレイステネスはアテナイにおいて世界初の民主政を確立した。

紀元前500年までに、アケメネス朝ペルシア帝国は小アジアとマケドニアのギリシャ系都市国家を支配下に置いた。小アジアのギリシャ系都市国家によるペルシア支配打倒の試み(イオニアの反乱)は失敗し、ペルシアは紀元前492年にギリシャ本土の諸ポリスに侵攻したが(第一次ペルシア戦争)、紀元前490年のマラトンの戦いで敗北し撤退を余儀なくされた。これに対し、ギリシャ諸ポリスは紀元前481年にスパルタを盟主とするヘラス同盟を結成した。これは、神話上のトロイア戦争以来、記録上初のギリシャ諸ポリス連合であった。紀元前480年から紀元前479年にかけてのペルシアによる二度目の侵攻(第二次ペルシア戦争)は、サラミスの海戦とプラタイアの戦いでギリシャ側が決定的勝利を収め、ペルシア軍はヨーロッパ全土からの撤退を余儀なくされた。このグレコ・ペルシア戦争におけるギリシャの勝利は歴史の転換点であり、その後の50年間はアテナイの黄金時代として知られ、西洋文明の多くの基礎が築かれた。

しかし、政治的統一の欠如はギリシャ諸ポリス間の頻繁な紛争を引き起こした。最も破壊的なギリシャ内戦はペロポネソス戦争(紀元前431年 - 紀元前404年)であり、これはデロス同盟の終焉と、スパルタ、次いでテーバイの覇権確立をもたらした。紀元前4世紀を通じて絶え間ない戦争により弱体化したギリシャ諸ポリスは、マケドニア王国のピリッポス2世の台頭により、コリントス同盟(ヘラス同盟)として服属させられた。

紀元前336年にピリッポス2世が暗殺されると、その息子であるアレクサンドロス大王がマケドニア王位を継承し、ペルシア帝国に対する全ギリシャ連合軍を率いて遠征を開始し、最終的にペルシア帝国を滅ぼした。戦闘で無敗を誇ったアレクサンドロスは、紀元前323年に若くして亡くなるまで、東はインダス川流域まで進軍した。アレクサンドロス大王の死後、帝国は分裂し、ヘレニズム時代が始まった。後継者たち(ディアドコイ)とその子孫たちは、激しい勢力争いの末、エジプトのプトレマイオス朝、シリア・メソポタミア・イランのセレウコス朝など、アレクサンドロスが征服した地域に広大な王国を建国した。これらの王国に新たに建設されたアレクサンドリアやアンティオキアのようなポリスには、支配的少数派としてギリシャ人が入植した。その結果、続く数世紀の間に「コイネー・ギリシア語」として知られるギリシャ語の共通語とギリシャ文化が広まり(ヘレニズム化)、一方でギリシャ人は東方の神々や信仰を取り入れた(ヘレニズム時代の宗教)。ギリシャの科学、技術、数学はヘレニズム時代に頂点を極めた。マケドニアのアンティゴノス朝からの自治と独立を維持しようと、多くのギリシャのポリスは「コイナ」や「シュンポリテイア」といった連邦を結成した。一方、東方との経済関係が確立された後は、富裕なエウエルゲタイ(慈善家)層がポリス内部の生活を支配するようになった。

2.3. ローマ帝国と東ローマ帝国

紀元前200年頃から、共和政ローマはギリシャの情勢にますます深く関与するようになり、マケドニア王国と一連のマケドニア戦争を戦った。紀元前168年のピュドナの戦いにおけるマケドニアの敗北は、アンティゴノス朝の権力の終焉を意味した。紀元前146年、マケドニアはローマの属州として併合され、ギリシャの残りの地域はローマの保護国となった。このプロセスは紀元前27年、皇帝アウグストゥスがギリシャの残りの地域を併合し、元老院属州アカエアとして編入したことで完了した。ローマ人は軍事的に優位であったにもかかわらず、ギリシャ文化を称賛し、ギリシャ・ローマ世界から大きな影響を受けた。

ヘレニズム化された東方のギリシャ語共同体は、2世紀から3世紀にかけてのキリスト教の普及において重要な役割を果たし、初期のキリスト教指導者や著述家の多くは、ギリシャ本土出身ではなかったものの、主にギリシャ語話者であった。新約聖書はギリシャ語で書かれ、その一部は初期キリスト教におけるギリシャの教会堂の重要性を示している。それにもかかわらず、ギリシャの大部分は依然として多神教を固守しており、古代ギリシャの宗教的慣習は、西暦4世紀後半にローマ皇帝テオドシウス1世によって禁止されるまで(391年-392年)広く行われていた。記録されている最後のオリンピックは393年に開催され、その後1世紀の間に多くの神殿が破壊または損傷された。529年にユスティニアヌス1世帝によってアテネの新プラトン主義アカデミーが閉鎖されたことは、古代の終焉を示す出来事と見なされているが、アカデミーがその後も存続したという証拠もある。

5世紀に西ローマ帝国が滅亡した後、東方のローマ帝国は東ローマ帝国(ビザンツ帝国)として知られるようになったが、当時の人々は自国を「ローマ人の王国」と呼んでいた。首都をコンスタンティノープルに置き、その言語と文化はギリシャ的であり、宗教は主に東方正教会であった。

ギリシャを含む帝国のバルカン半島領土は、民族移動時代の異民族侵入によって混乱に見舞われた。4世紀から5世紀にかけてのゴート族やフン族の襲撃、7世紀の南スラヴ人の侵入は、ギリシャ半島における帝国権威の崩壊をもたらした。帝国政府は島嶼部と沿岸地域、特にアテネ、コリントス、テッサロニキのような人口の多い城壁都市の支配権しか維持できなかった。しかし、ギリシャが衰退、分裂、人口減少を経験したという見方は時代遅れとされており、都市は4世紀から6世紀にかけて制度的連続性と繁栄を示していた。6世紀初頭、シュネクデモス年代記によればギリシャには約80の都市があり、4世紀から7世紀は高度な繁栄期の一つと考えられている。

8世紀まで、現代ギリシャのほぼ全域はローマの教皇庁の管轄下にあった。東ローマ皇帝レオーン3世は8世紀にコンスタンティノープル総主教庁の境界を西および北へ移動させた。アラブ・東ローマ戦争中の8世紀に失われた属州の東ローマ帝国による回復が始まり、ギリシャ半島の大部分が再び帝国の支配下に入った。このプロセスは、シチリアと小アジアからギリシャ半島へのギリシャ人の大規模な流入によって促進され、一方で多くのスラヴ人が捕らえられて小アジアに再定住させられた。11世紀と12世紀には安定の回復によりギリシャ半島は経済成長の恩恵を受けた。ギリシャ正教会は、ギリシャの思想をより広範な正教世界に広める上で重要な役割を果たした。

1204年の第四次十字軍とラテン人によるコンスタンティノープル陥落後、ギリシャ本土はギリシャ系のエピロス専制侯国とフランスの支配(フランコクラティア)に分裂した。1261年のコンスタンティノープルにおける帝国首都の再建は、帝国のギリシャ半島大部分の回復を伴ったが、島々はジェノヴァとヴェネツィアの支配下に残った。パレオロゴス王朝時代(1261年-1453年)には、古代ギリシャへの回帰を伴う新たなギリシャ愛国主義の時代が到来した。

14世紀には、ギリシャ半島の多くが東ローマ帝国からセルビア人、そしてオスマン帝国へと失われた。1453年にコンスタンティノープルはオスマン帝国に陥落し、1460年までにはギリシャ本土のオスマン帝国による征服が完了した。

2.4. オスマン帝国とヴェネツィア共和国による支配

15世紀末までにギリシャ本土とエーゲ海の島々の大部分はオスマン帝国の支配下に入ったが、キプロスとクレタ島はヴェネツィア共和国領のままであり、それぞれ1571年のファマグスタ包囲戦と1669年のカンディア包囲戦までオスマン帝国に陥落しなかった。ヴェネツィアは1797年にフランス、その後イギリスの支配下に入るまでイオニア諸島の支配を維持した。イオニア諸島やコンスタンティノープルの一部のギリシャ人は繁栄を享受し、コンスタンティノープルのギリシャ人(ファナリオティス)はオスマン帝国政権内で権力を握ったが、ギリシャの大部分はオスマン帝国征服による経済的影響に苦しんだ。重税が課され、後年にはオスマン帝国は世襲領地創設政策を実施し、事実上ギリシャの農村住民を農奴に変えた。オスマン帝国の征服はギリシャをヨーロッパの歴史的発展から切り離した。

ギリシャ正教会とコンスタンティノープル総主教庁は、オスマン帝国政府によって、民族的にギリシャ人であるか否かにかかわらず、オスマン帝国領内の全東方正教会徒の支配的権威と見なされていた。オスマン帝国は非イスラム教徒にイスラム教への改宗を強制しなかったが、キリスト教徒は差別に直面した。特に地方のオスマン当局による過酷な扱いは、たとえ表面的であってもイスラム教への改宗につながった。19世紀には、多くの「隠れキリスト教徒」が古い宗教的帰属に戻った。

ギリシャにおけるオスマン帝国の統治の性質は様々であったが、常に恣意的でしばしば過酷であった。一部の都市にはスルタンによって総督が任命されたが、アテネのような他の都市は自治都市であった。内陸の山岳地帯や多くの島々は、数世紀にわたり中央オスマン国家から事実上自治を保っていた。16世紀と17世紀はギリシャ史における「暗黒時代」と見なされ、オスマン支配を覆す見込みはほとんどなかった。しかし、1821年のギリシャ革命以前にも、1571年のレパントの海戦へのギリシャ人の参加、1684年-1699年のモレア戦争、1770年のロシア帝国が扇動したオルロフの反乱など、ギリシャ人がオスマン帝国と戦った戦争があった。これらの蜂起はオスマン帝国によって大きな流血を伴って鎮圧された。多くのギリシャ人はオスマン帝国の臣民としてオスマン軍、特に海軍に徴兵されたが、正教徒の責任者であったコンスタンティノープル総主教庁は概して帝国に忠実であった。

2.5. 近現代

ギリシャの近現代史は、オスマン帝国からの独立、領土拡大、二つの世界大戦、内戦、軍事政権、そして民主化を経て、現代の共和国に至る激動の時代であった。この過程で、ギリシャ社会は大きな変革を経験し、民主主義と人権をめぐる闘いが繰り返された。

2.5.1. ギリシャ独立戦争と王国樹立

18世紀、ギリシャ商人はオスマン帝国内の貿易を支配するようになり、地中海、バルカン半島、ヨーロッパ各地に共同体を設立し、その富を用いて若い世代を西洋思想に触れさせる教育活動に資金を提供した。18世紀には、近代ギリシャ啓蒙期の学問の隆盛により、西欧化したギリシャ語話者のエリート層の間でギリシャ・ナショナリズムの観念が生まれた。この環境で形成された秘密組織が、1814年のフィリキ・エテリアであった。彼らは、ギリシャ正教世界の伝統的階層を自由主義的ナショナリズムの大義に引き込んだ。

最初の反乱は1821年3月6日にドナウ諸公国で始まったが、オスマン帝国によって鎮圧された。これがペロポネソス半島のギリシャ人を刺激し、3月17日、マニ人はオスマン帝国に宣戦布告した。1821年10月までに、ギリシャ人はトリポリツァを占領した。クレタ島、マケドニア、中央ギリシャでも反乱が起きたが、これらは鎮圧された。1822年と1824年、トルコ人とエジプト人は島々を荒廃させ、虐殺を犯した。これが西ヨーロッパにおけるギリシャ人への同情を掻き立てた。オスマン帝国のスルタンマフムト2世は、エジプトのムハンマド・アリーと交渉し、領土獲得と引き換えに息子のイブラーヒーム・パシャを軍隊と共に派遣することに同意させた。1825年末までに、ペロポネソス半島の大部分はエジプトの支配下に入った。三つの大国、フランス、ロシア帝国、そしてイギリスは、それぞれ海軍を派遣した。連合艦隊はナヴァリノの海戦でオスマン・エジプト連合艦隊を壊滅させ、ギリシャ軍は1828年までに中央ギリシャを占領した。新興のギリシャ国家(ギリシャ第一共和政)は、1830年のロンドン議定書の下で承認された。

1827年、トロイゼン第三国民議会によってイオアニス・カポディストリアスがギリシャ第一共和政の初代総督に選出された。カポディストリアスは国家、経済、軍事機関を設立した。彼と地方の利害関係者との間で緊張が生じ、1831年の彼の暗殺と1832年のロンドン会議の後、イギリス、フランス、ロシアはバイエルン王国の王子オソン1世を君主として据えた。オソン1世の治世は専制的であり、独立後の最初の11年間、ギリシャはヨーゼフ・ルートヴィヒ・フォン・アルマンスペルク、後にはオソン1世自身が国王兼首相として率いるバイエルン人寡頭制によって統治された。ギリシャは3つの保護大国の影響下にあり続けた。1843年の蜂起により、オソン1世は憲法と代議院の承認を余儀なくされた。

オソン1世の治世の絶対君主制にもかかわらず、それはギリシャの行政と教育の基礎となる制度を発展させる上で重要な役割を果たした。教育、海事および郵便通信、効果的な行政、そして法典において改革が行われた。歴史修正主義は、古代ギリシャの遺産を促進するために、脱東ローマ帝国化および脱オスマン帝国化の形をとった。首都は1829年以来のナフプリオから、当時は小さな町であったアテネに移された。ギリシャ正教会はギリシャの国教会として設立され、3月25日の生神女福音祭の日が、ギリシャのアイデンティティと正教との関連を強化するためにギリシャ独立戦争の記念日として選ばれた。この独立は、ギリシャにおける民主主義と人権の概念の萌芽となり、後の政治発展に影響を与えたが、初期の王国時代は外国勢力の影響と国内の権威主義的統治により、その理想の実現には多くの困難が伴った。

2.5.2. 領土拡大と両次世界大戦

オソン1世は、バイエルン人中心の政府、重税、そしてオスマン帝国からクレタ島を併合しようとする試みの失敗により、1862年に退位させられた。彼の後任にはデンマークのヴィルヘルム王子が就き、ゲオルギオス1世と名乗り、イギリスからの戴冠式の贈り物としてイオニア諸島をもたらした。1864年の新憲法は、ギリシャの政体を立憲君主制からより民主的な国王大権を有する共和国へと変更した。1875年には、政府樹立の要件として議会多数派が導入され、少数与党政府を任命する君主の権力が抑制された。汚職は、コリントス運河のようなインフラ整備のための支出増加と相まって、脆弱な経済を過度に圧迫し、1893年には国家破産宣言を余儀なくされた。

しかし、ギリシャ人はオスマン支配下のヘレニズムの地を解放するという決意で団結していた。1866年-1869年のクレタ反乱はナショナリズムを高揚させた。1877年にロシアとオスマン帝国との間で戦争が勃発すると、ギリシャの世論はロシアに傾いたが、ギリシャは貧しく、イギリスの介入を懸念していたため、参戦できなかった。クレタ島のギリシャ人は反乱を続け、1897年、ギリシャ政府は大衆の圧力に屈し、オスマン帝国に宣戦布告した。その結果生じた1897年の希土戦争では、訓練も装備も不十分なギリシャ軍は敗北した。しかし、列強の介入により、ギリシャはほとんど領土を失わなかった一方で、クレタ島はゲオルギオス王子の下で自治国として設立された。国庫が空になったため、財政政策は国際財政管理下に置かれた。政府は、コミタジを鎮圧し、地域のスラヴ語話者農民をブルガリア人の影響から切り離すことを目的として、オスマン支配下のマケドニア地域でゲリラ戦として知られるマケドニア闘争を後援したが、これは1908年の青年トルコ人革命で終結した。

メガリ・イデア(大ギリシャ主義)という国家目標の停滞と達成不可能性に対する不満の中、軍将校たちは1909年にクーデターを組織し、国家再興のビジョンを伝えたクレタの政治家エレフテリオス・ヴェニゼロスを招請した。1910年に二度の選挙で勝利し首相に就任した後、ヴェニゼロスは財政、社会、憲法改革に着手し、軍を再編し、ギリシャをバルカン同盟の加盟国とし、バルカン戦争へと導いた。1913年までに、ギリシャの領土と人口は倍増し、クレタ島、イピロス、マケドニアを併合した。第一次世界大戦前夜の外交政策をめぐるコンスタンティノス1世国王とカリスマ的指導者ヴェニゼロスとの間の対立は政治を支配し、国を二つの対立するグループに分裂させた。戦争中の一時期、ギリシャには二つの政府が存在した。アテネには王党派の親ドイツ政府があり、テッサロニキにはヴェニゼロス派の親協商国政府があった。これらは1917年にギリシャが協商国側で参戦した際に統合された。

戦後、ギリシャは小アジア(現地のギリシャ人人口が多い地域)への拡大を試みたが、1919年-1922年の希土戦争で敗北し、小アジアのギリシャ人の逃亡を招いた。これらの出来事は、ギリシャ人虐殺(1914年-1922年)と重なり、オスマン帝国およびトルコの当局者が数十万人の小アジアのギリシャ人、同様の数のアッシリア人、そしてより多くのアルメニア人の死に関与した。その結果生じた小アジアからのギリシャ人の脱出は、戦争を終結させたローザンヌ条約の一部として、公式のギリシャとトルコの住民交換によって恒久的かつ拡大された。その後の時代は不安定であり、トルコからの150万人以上の無産ギリシャ難民(一部はギリシャ語を話せなかった)をギリシャ社会に統合しなければならなかった。難民はギリシャの以前の人口の4分の1以上を占め、劇的な人口増加をもたらした。

2.5.3. 内戦、軍事政権、民主化

小アジアでの壊滅的な出来事の後、1924年の国民投票によって君主制は廃止され、ギリシャ第二共和政が宣言された。1935年、王党派の将軍から政治家に転身したゲオルギオス・コンディリスがクーデター後に権力を掌握し、共和国を廃止し、不正な国民投票を実施した後、ゲオルギオス2世国王が王位に復帰した。

ヨアニス・メタクサス首相とゲオルギオス2世との間の合意が1936年に続き、メタクサスを八月四日体制として知られる独裁政権の首班に据え、1974年まで続く権威主義的統治が始まった。ギリシャはイギリスと良好な関係を維持し、枢軸国とは同盟を結ばなかった。

1940年10月、ファシスト・イタリアはギリシャの降伏を要求したが、ギリシャはこれを拒否し、ギリシャ・イタリア戦争でイタリア軍をアルバニアに撃退した。フランスの将軍シャルル・ド・ゴールはギリシャの抵抗の激しさを賞賛したが、ギリシャは緊急派遣されたドイツ軍によるギリシャの戦いで陥落した。ナチスはアテネとテッサロニキを管理し、他の地域はファシスト・イタリアとブルガリアに与えられた。1941年から42年の冬には10万人以上の民間人が餓死し、さらに数万人がナチスと協力者による報復で死亡し、経済は破綻し、ほとんどのギリシャのユダヤ人(数万人)がナチスの強制収容所に送致され殺害された。最も効果的な抵抗運動の一つであったギリシャの抵抗運動はナチスと戦った。ドイツ占領軍は報復として残虐行為、大量処刑、民間人の大量虐殺、町や村の破壊を行った。数百の村が組織的に焼き払われ、ほぼ100万人のギリシャ人が家を失った。ドイツ人は約21,000人のギリシャ人を処刑し、ブルガリア人は40,000人、イタリア人は9,000人を処刑した。

解放後、ギリシャはイタリアからドデカネス諸島を併合し、ブルガリアから西トラキアを回復した。国は共産主義勢力と反共ギリシャ政府との間のギリシャ内戦に陥り、これは1949年まで続き、後者の勝利で終わった。冷戦の初期の闘争の一つであったこの紛争は、さらなる経済的荒廃、人口移動、そしてその後30年間の政治的分極化をもたらした。

戦後は社会紛争と左翼の疎外化が特徴であったが、ギリシャはアメリカのマーシャル・プランに一部後押しされて急速な経済成長と復興を経験した。1952年、ギリシャはNATOに加盟し、冷戦の西側諸国への帰属を強化した。

コンスタンティノス2世国王による1965年のゲオルギオス・パパンドレウ中道政権の解任は政治的混乱を引き起こし、1967年のゲオルギオス・パパドプロス率いる軍事クーデターで頂点に達した。市民権は停止され、政治的抑圧が激化し、拷問を含む人権侵害が横行した。経済成長は1972年に停滞するまで急速に続いた。1973年のアテネ工科大学蜂起の残忍な鎮圧は政権崩壊の引き金となり、ディミトリオス・イオアニディス准将を新たな軍事政権の首班とする反クーデターが起きた。1974年7月20日、ギリシャが支援するキプロスのクーデターに対応してトルコがキプロス島に侵攻し、これがギリシャで危機を引き起こし、政権崩壊とメタポリテフシを通じた民主主義の回復につながった。この民主化の過程は、長年の権威主義的支配からの脱却であり、人権と民主主義の価値を再確立する上で極めて重要であった。

2.5.4. 第三共和政と現代ギリシャ

元首相コンスタンディノス・カラマンリスが亡命先から呼び戻され、1964年以来初の多党制選挙が工科大学蜂起の1周年に実施された。君主制を復活させないことを選択した国民投票を経て、1975年に民主的かつ共和制の憲法が公布された。

一方、ゲオルギオス・パパンドレウの息子であるアンドレアス・パパンドレウは、カラマンリスの保守的な新民主主義党に対抗して全ギリシャ社会主義運動(PASOK)を設立し、この二つの政治勢力がその後40年間の政権を支配した。ギリシャは1980年にNATOに再加盟した。ギリシャは1981年に欧州共同体の10番目の加盟国となり、持続的な成長をもたらした。産業企業や重インフラへの投資、欧州連合からの資金、観光、海運、そして急成長するサービス部門からの収益増加により、生活水準が向上した。1981年のアンドレアス・パパンドレウの当選は、1980年代を通じて改革をもたらした。彼は市民婚を認め、持参金制度を廃止し、教育や外交政策のドクトリンを変更した。しかし、パパンドレウの任期は汚職、高インフレ、停滞、そして後に問題を引き起こした財政赤字と関連付けられている。

ギリシャは2001年にユーロを導入し、アテネで2004年夏季オリンピックを成功裏に開催した。2010年、ギリシャは大不況と関連する欧州ソブリン危機に見舞われた。ユーロ導入により、ギリシャは競争力を回復するために通貨を切り下げることができなくなった。2012年の選挙では、二大政党であるPASOKと新民主主義党の崩壊から新たな政党が出現し、大きな政治的変化があった。2015年、アレクシス・ツィプラスが二大政党以外から初めて首相に選出された。ギリシャ政府債務危機とその後の緊縮財政政策は社会紛争を引き起こした。危機は2018年頃に救済メカニズムの終了と成長の回復とともに終結した。同時に、ツィプラスと北マケドニアの指導者ゾラン・ザエフは、マケドニア名称論争を解決し、後者のEUおよびNATO加盟への道を容易にするプレスパ合意に署名した。

2019年、キリアコス・ミツォタキスが選挙で中道右派の新民主主義党が勝利した後、ギリシャの新首相に就任した。2020年、ギリシャ議会は無所属の候補者であるカテリナ・サケラロプルをギリシャ初の女性大統領に選出した。2024年2月、ギリシャは正教国として初めて同性結婚および同性カップルによる養子縁組を承認した。近年の経済危機は、失業、貧困、社会サービスの削減といった深刻な社会的影響をもたらし、市民の生活と権利に大きな打撃を与えた。

3. 地理

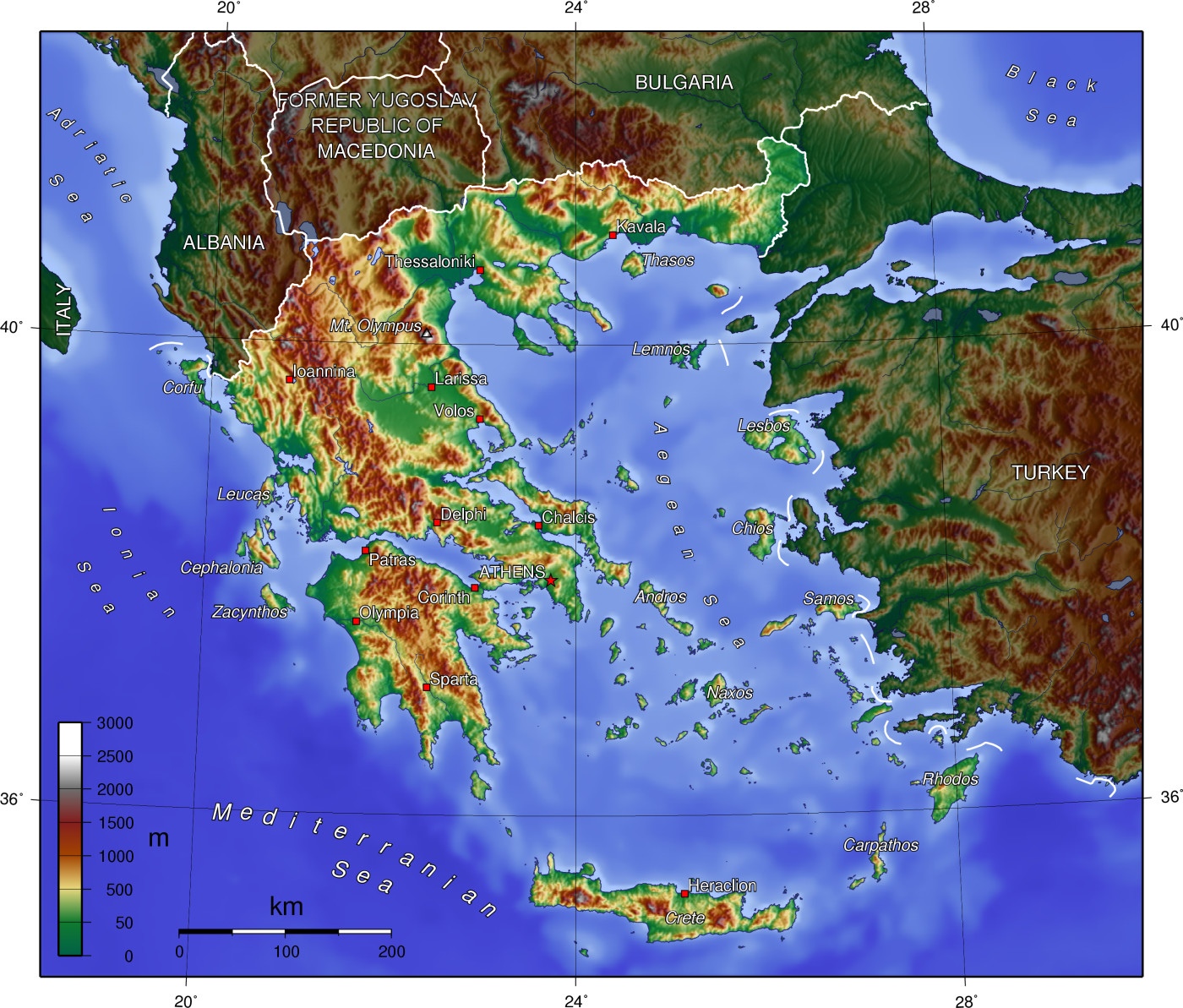

ギリシャは南ヨーロッパおよび南東ヨーロッパに位置し、山がちな半島状の本土がバルカン半島南端から海に突き出し、ペロポネソス半島(コリントス地峡のコリントス運河によって本土と隔てられている)で終わる。ヨーロッパ、アジア、アフリカの交差点という戦略的に重要な位置にある。入り組んだ海岸線と多数の島々により、ギリシャの海岸線長は1.37 万 kmで世界第11位である。陸上国境の長さは1160 kmである。国土は概ね北緯34度から42度、東経19度から30度の間に位置する。

ギリシャの約80%は山地または丘陵地であり、ヨーロッパで最も山がちな国の一つである。ギリシャ神話のオリュンポス十二神の住処とされるオリンポス山は、国内最高峰のミティカス峰(2918 m)を有する。ギリシャ西部には多くの湖や湿地があり、ピンドス山脈が支配的である。ピンドス山脈はディナル・アルプス山脈の続きであり、最高点はスモリカス山(ギリシャ第2位の高峰)の2637 mで、歴史的に東西交通の大きな障害となってきた。その支脈はペロポネソス半島を通り、クレタ島で終わる。ピンドス山脈にあるヴィコス峡谷は、ギネス世界記録によって世界で最も深い峡谷として記載されている。もう一つの特筆すべき地形はメテオラの奇岩群で、その頂上には中世のギリシャ正教修道院が建てられている。

ギリシャ北東部には、東マケドニア・トラキア地方に広がる高地のロドピ山脈がある。この地域は、国の最北東部、エヴロス地域単位にある有名なダディアの森を含む、広大で鬱蒼とした原生林に覆われている。

広大な平野は主にテッサリア、中央マケドニア、トラキアの各地方に位置する。これらは国内でも数少ない耕作可能地であり、主要な経済地域を構成している。

3.1. 地形と水系

ギリシャは国土の約80%が山地または丘陵地であり、ヨーロッパで最も山がちな国の一つである。オリンポス山は、ギリシャ神話における神々の住処とされ、その最高峰ミティカスは標高2918 mに達する。主要な山脈としては、国土の背骨を成すピンドス山脈があり、西ギリシャを縦断しペロポネソス半島まで延びている。ピンドス山脈には、ヴィコス峡谷のような深い峡谷や、メテオラの奇岩群など、特徴的な地形が見られる。北東部にはブルガリアとの国境にロドピ山脈が広がる。

平野部は主にテッサリア、中央マケドニア、トラキアに位置し、これらは国内の主要な農業地帯および経済の中心地となっている。

河川の多くは短く急流で、夏季には水量が減少したり涸れたりするものもある。主要な河川には、北部のアリアクモン川、ピニオス川、ネストス川、エヴロス川などがあり、これらは農業用水や水力発電に利用されている。湖沼も各地に点在し、代表的なものに北部のプレスパ湖やヴォルヴィ湖、中部のトリホニダ湖などがある。

3.2. 気候

ギリシャの気候は主に地中海性気候(ケッペン気候区分:Csa)であり、温暖湿潤な冬と高温乾燥な夏が特徴である。この気候は、アテネ、キクラデス諸島、ドデカネス諸島、クレタ島、ペロポネソス半島、イオニア諸島、およびギリシャ本土の沿岸部の大部分で見られる。ピンドス山脈は国内の気候に大きな影響を与えており、山脈の西側は南西からの湿った風の影響で降水量が多いのに対し、東側は雨蔭効果により乾燥している。これにより、アテネ・リビエラの一部やキクラデス諸島の一部など、南部の沿岸地域の一部は高温半乾燥気候(BSh)に、またテッサロニキやラリサのような北部の一部地域は寒冷な同等気候(BSk)に分類される。

ギリシャ北西部の山岳地帯や高地(イピロス、中央ギリシャ、テッサリア、西マケドニアの一部)、およびペロポネソス半島の中央山岳部(アハイア、アルカディア、ラコニアの一部地域単位を含む)は、冬に大雪を伴う高山気候(D、E)が特徴である。北部内陸部の大部分、中央マケドニア、西マケドニアの低地、東マケドニア・トラキアは、寒冷湿潤な冬と、時折雷雨を伴う高温で適度に乾燥した夏が特徴の温暖湿潤気候(Cfa)である。山岳地帯や北部では毎年降雪があり、アテネのような南部の低地でも短期間の降雪が見られることがある。

3.3. 主要な島々と諸島

ギリシャには、定義によって1,200から6,000もの多数の島があり、そのうち227島に人が住んでいる。クレタ島が最大かつ最も人口の多い島であり、本土とは幅60 mのエウリポス海峡で隔てられたエヴィア島が2番目に大きく、次いでレスボス島、ロドス島と続く。

ギリシャの島々は伝統的に次のような群島に分類される。

- サロニコス諸島:アテネに近いサロニコス湾に位置する。

- キクラデス諸島:エーゲ海中央部を占める、大きく密な島々の集まり。サントリーニ島やミコノス島などが含まれる。

- 北エーゲ海諸島:トルコ西岸沖に緩やかに点在する島々。

- ドデカネス諸島:クレタ島とトルコの間に位置する南東部の緩やかな島々の集まり。

- スポラデス諸島:エヴィア島北東岸沖の小さな密集した島々の群。

- イオニア諸島:本土の西、イオニア海に位置する。ケルキラ島(コルフ島)やザキントス島などが含まれる。

これらの島々は、美しい景観、豊かな歴史、独特の文化を持ち、ギリシャの観光において重要な役割を果たしている。

3.4. 生物多様性

植物地理学的に、ギリシャは旧北区に属し、地中海地方の東地中海州と環旧北区のイリュリア州にまたがっている。世界自然保護基金(WWF)と欧州環境機関によると、ギリシャの領土は6つの生態域に細分化できる:イリュリア落葉樹林、ピンドス山脈混合林、バルカン混合林、ロドピ山地混合林、エーゲ海・西トルコ硬葉樹混交林、クレタ地中海性森林。2018年の森林景観保全指数の平均スコアは6.6/10で、172カ国中70位であった。2024年、ギリシャは海洋保護区における底引き網漁を禁止した欧州連合初の国となり、これにより海洋生物多様性の保護が期待される。

ギリシャ周辺の海域には、鰭脚類のアザラシやアカウミガメといった希少な海洋生物が生息している。一方、鬱蒼とした森林には、絶滅の危機に瀕しているヒグマ、ユーラシアオオヤマネコ、ノロジカ、野生ヤギなどが生息している。ギリシャには多くの国立公園や保護地域があり、オリンポス国立公園、ヴィコス・アオス国立公園、プレスパ国立公園、サマリア峡谷国立公園などが有名である。これらの地域は、貴重な動植物の生息地を保護し、生態系のバランスを維持するための重要な役割を担っている。

4. 政治

ギリシャの政治体制は議院内閣制の共和国であり、憲法に基づいて行政権、立法権、司法権が分立している。民主主義、人権、法の支配といった価値観が重視されており、市民的自由と社会的権利が憲法によって保障されている。

4.1. 政府形態と憲法

ギリシャは議院内閣制を採用する共和国である。現行のギリシャ憲法は、1967年から1974年までの軍事独裁政権の崩壊後、1975年に制定され、その後4回改正されている。憲法は120条からなり、権力分立(行政、立法、司法)を規定し、市民的自由と社会権に関する広範な具体的保障(2001年にさらに強化)を付与している。女性参政権は1952年の憲法で法制化された。

憲法改正の歴史は、ギリシャの政治的変遷を反映しており、特に1986年の改正では大統領の権限が縮小され、儀礼的な役割が強まった。2001年の改正では、人権保障の強化や地方分権の推進などが図られた。近年の改正では、政治倫理の向上や司法の透明性確保などが議論の焦点となっている。

4.2. 大統領

ギリシャの大統領は国家元首であり、儀礼的な役割を主に担う。大統領はギリシャ議会によって5年の任期で選出され、議会が可決した法律を公布する。憲法によれば、行政権は大統領と政府によって行使されるが、1986年の憲法改正により大統領の権限は大幅に儀礼的なものとなり、実質的な権力は首相に集中している。大統領の主な権限には、首相の任命、法律の公布、恩赦の決定、国際条約の批准(議会の承認後)、軍の最高指揮権(名目上)などがある。また、国家の統一と憲法の遵守を象徴する役割も果たす。

4.3. 行政府

ギリシャの行政府は、ギリシャの首相を長とし、内閣によって構成される。首相は、議会で信任を得られる政党の党首が大統領によって任命される。閣僚は首相の推薦に基づき、大統領が任命・罷免する。内閣は国の政策を策定・実行し、法律案を議会に提出する責任を負う。主要な省庁には、外務省、国防省、経済財務省、内務省、教育宗教省などがある。政策決定過程は、各省庁間の協議、内閣会議での審議、そして最終的には議会の承認を経て行われる。近年のギリシャ政府は、経済危機への対応、財政再建、構造改革、社会保障制度の維持、移民問題などが主要な政策課題となっている。

4.4. 立法府

ギリシャの立法府は、300議席からなる一院制のギリシャ議会(Βουλή των Ελλήνωνヴリ・トン・エリノン現代ギリシア語)である。議員は直接選挙によって選出され、その選挙制度は多数代表制の要素を取り入れた比例代表制(「強化型」比例代表制)であり、最多得票政党に有利に働き、単独政党による政権樹立を促す傾向がある。議会の任期は4年であるが、内閣の提案に基づき、または議会で不信任決議が可決された場合に、大統領が早期解散を宣言することができる。議会は法律の制定、予算の承認、政府の監督、国際条約の批准など、国の基本的な意思決定を行う。また、大統領を選出する権限も持つ。選挙権年齢は17歳である。

4.5. 司法府

ギリシャの司法府は行政権および立法権から独立しており、三つの最高裁判所から構成される:最高民事刑事裁判所(Άρειος Πάγος)、国務院(Συμβούλιο της Επικρατείας)、そして会計検査院(Ελεγκτικό Συνέδριο)である。司法制度は、民事および刑事事件を審理する民事裁判所と、市民とギリシャ行政当局との間の紛争を審理する行政裁判所によっても構成される。

司法の独立は憲法によって保障されており、裁判官は終身制である。裁判官の任命や昇進は、最高司法評議会によって行われる。国務院は、行政行為の合憲性・合法性を審査する最高行政裁判所としての役割を担い、憲法解釈において重要な判例を形成している。

4.6. 政党

1974年から1975年の民主化以降、ギリシャの政党システムは、中道右派の新民主主義党(ND)と社会民主主義の全ギリシャ社会主義運動(PASOK)によって支配されてきた。PASOKと新民主主義党は、2009年の政府債務危機の発生まで政権をほぼ交互に担当したが、その後、支持率が急落した。

2012年5月の議会選挙では、左翼の急進左派連合(SYRIZA)が第二党となり、中道左派の主要政党としてPASOKを追い越した。2023年6月の再選挙後、新民主主義党が国民投票のほぼ41%を獲得し、158議席の議会多数派となり、2019年から2023年5月の選挙まで首相を務めていた党首キリアコス・ミツォタキスが2期目の4年任期で就任した。

その他、ギリシャ議会に議席を有する政党には、ギリシャ共産党(KKE)、ギリシャの解決策、新左翼、スパルタンズ、勝利、自由への道のりなどがある。近年の政治的特徴としては、経済危機後の緊縮財政に対する国民の不満、移民問題、ナショナリズムの高まりなどが挙げられる。

5. 行政区画

カリクラティス改革が2011年1月に施行されて以来、ギリシャは13のペリフェリア(地方)から構成され、これらは合計325のディモス(市町村)に細分化されている(2019年のクレイステネスI計画により332に増加)。旧来の54のノモス(県)および県レベルの行政区画は、大部分がペリフェリアの「ペリフェリアキ・エノティタ」(地域単位)として存続している。7つのデセントラリズド・アドミニストレーション(分権管理局)が、地域ベースの行政目的のために1から3つのペリフェリアをグループ化している。

中央マケドニアのペリフェリアに隣接するアトス山(ギリシャ語: Άγιο Όροςアギオ・オロス現代ギリシア語、「聖なる山」の意)は、特別な自治地域であるアトス自治修道士共和国を形成している。ここはギリシャの主権下にあるものの、正教会の修道士による高度な自治が認められており、独自の行政・宗教規則を有している。

| 地図 | 番号 | ペリフェリア | 首府 | 面積 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | アッティカ | アテネ | 3808 km2 | 3,814,064 | 840.00 億 EUR |

| 2 | 中央ギリシャ | ラミア | 1.55 万 km2 | 508,254 | 80.00 億 EUR | |

| 3 | 中央マケドニア | テッサロニキ | 1.88 万 km2 | 1,795,669 | 240.00 億 EUR | |

| 4 | クレタ | イラクリオン | 8259 km2 | 624,408 | 90.00 億 EUR | |

| 5 | 東マケドニア・トラキア | コモティニ | 1.42 万 km2 | 562,201 | 70.00 億 EUR | |

| 6 | イピロス | ヨアニナ | 9203 km2 | 319,991 | 40.00 億 EUR | |

| 7 | イオニア諸島 | ケルキラ | 2307 km2 | 204,532 | 30.00 億 EUR | |

| 8 | 北エーゲ | ミティリーニ | 3836 km2 | 194,943 | 20.00 億 EUR | |

| 9 | ペロポネソス | トリポリ | 1.55 万 km2 | 539,535 | 80.00 億 EUR | |

| 10 | 南エーゲ | エルムポリ | 5286 km2 | 327,820 | 60.00 億 EUR | |

| 11 | テッサリア | ラリサ | 1.40 万 km2 | 688,255 | 90.00 億 EUR | |

| 12 | 西ギリシャ | パトラ | 1.14 万 km2 | 648,220 | 80.00 億 EUR | |

| 13 | 西マケドニア | コザニ | 9451 km2 | 254,595 | 40.00 億 EUR | |

| (14) | アトス自治修道士共和国 | カリエス | 390 km2 | 1,746 | - |

6. 国際関係

ギリシャは、その地政学的な位置(ヨーロッパ、アジア、中東、アフリカの交差点)から、バルカン半島、地中海、中東における平和と安定を促進するための地域政策を展開し、これにより中堅国としての地位を確立している。外交政策は外務省とその長である外務大臣を通じて行われ、他国や国際機関に対するギリシャの代表、海外における国家および国民の利益保護、ギリシャ文化の振興、ギリシャ人ディアスポラとの緊密な関係育成、国際協力の奨励を目的としている。

ギリシャはキプロス、イタリア、フランス、アルメニア、オーストラリア、イスラエル、アメリカ合衆国、イギリスと特別な関係を持つとされている。2018年のプレスパ合意によるマケドニア名称論争の解決後も、エーゲ海およびその空域におけるギリシャの主権に対するトルコの挑戦(エーゲ海問題)と、北キプロスのトルコ軍事占領を含むキプロス問題が、ギリシャ国家にとって特に重要な二つの問題として残っている。東地中海の天然資源をめぐるトルコとの長年の対立があり、トルコはギリシャの島々周辺の法的な大陸棚と排他的経済水域を認めていない。

ギリシャは、欧州評議会、欧州連合、地中海連合、北大西洋条約機構(NATO)、フランコフォニー国際機関、そして創設メンバーである国際連合を含む多数の国際機関のメンバーである。

6.1. 主要な二国間関係

ギリシャの外交政策において、近隣諸国や主要国との二国間関係は極めて重要である。特にトルコ、北マケドニア、キプロスとの関係は歴史的経緯や地政学的要因から複雑な側面を持つ。

トルコ:エーゲ海問題(領海、領空、大陸棚、少数民族問題)やキプロス問題を抱え、両国関係は伝統的に緊張を伴う。天然ガス資源の探査をめぐっても対立が見られる。近年、対話の努力も続けられているが、根本的な問題解決には至っていない。この関係は、特に影響を受けるキプロスの住民や、両国内の少数派の人権状況という観点からも注視される必要がある。

北マケドニア:長年のマケドニア名称論争は、2018年のプレスパ合意によって「北マケドニア共和国」という国名が確定し、ギリシャによるNATOおよびEU加盟への支持へと転換した。しかし、合意履行をめぐる国内政治の動向や歴史認識については、依然として両国関係に影響を与える可能性がある。

キプロス:ギリシャにとってキプロスは民族的・文化的に極めて近い存在であり、外交政策上の最優先事項の一つである。1974年のトルコ軍による北キプロス占領以来続く分断問題の解決に向け、ギリシャは国際法に基づく公正かつ持続可能な解決を支持している。この問題は、キプロス島の全ての住民の人権と安全保障に深く関わっている。

アメリカ合衆国:NATO加盟国として、安全保障面での協力関係が深い。ギリシャ国内の米軍基地の存在や、地中海東部における戦略的重要性から、両国は緊密な連携を維持している。

欧州連合(EU)主要国:ドイツ、フランス、イタリアなどとは、経済、政治、文化の各分野で密接な関係を持つ。特に経済危機以降、EUからの財政支援や経済改革をめぐる協力・調整が重要となっている。移民問題においても、EUの枠組みでの協力が不可欠である。

これらの二国間関係においては、歴史的背景、地政学的利害、国内世論などが複雑に絡み合っており、ギリシャ政府は国益を追求しつつ、国際協調と地域の安定を目指した外交を展開している。特に、紛争や対立によって影響を受ける当事者の視点や、普遍的な人権の尊重は、これらの関係を評価する上で重要な観点となる。

6.2. 国際機関における活動

ギリシャは、国際連合(UN)の原加盟国の一つであり、国連の諸活動に積極的に参加している。平和維持活動への貢献、人権擁護、持続可能な開発目標(SDGs)の推進など、多岐にわたる分野で役割を果たしている。

欧州連合(EU)には1981年に加盟し、EUの政策決定プロセスに積極的に関与している。ユーロ圏の一員として、経済・通貨統合の深化に貢献する一方、近年のギリシャ政府債務危機においてはEUからの支援を受けつつ、厳しい経済改革に取り組んできた。シェンゲン協定加盟国として、域内の自由な移動の恩恵を受けると同時に、EUの対外国境管理の課題にも直面している。

北大西洋条約機構(NATO)には1952年に加盟し、集団安全保障体制の一翼を担っている。地中海東部およびバルカン半島における戦略的要衝として、NATOの作戦や演習に参加し、地域の安定に貢献している。ただし、トルコによるキプロス侵攻への抗議として1974年に一時的にNATOの軍事機構から脱退したが、1980年に復帰した。

その他の国際機関としては、欧州評議会、欧州安全保障協力機構(OSCE)、経済協力開発機構(OECD)、世界貿易機関(WTO)、フランコフォニー国際機関などにも加盟し、それぞれの分野で国際協力と多国間主義を推進している。これらの機関を通じて、ギリシャは民主主義、人権、法の支配といった価値を共有し、国際社会における課題解決に貢献することを目指している。

7. 軍事

ギリシャ軍(Ελληνικές Ένοπλες ΔυνάμειςEllinikés Énoples Dynámis現代ギリシア語)は、ギリシャ国防省参謀本部(Γενικό Επιτελείο Εθνικής ΆμυναςGenikó Epitelío Ethnikís Ámynas現代ギリシア語 - ΓΕΕΘΑ)によって監督され、文民統制は国防省に属する。ギリシャ軍は以下の3つの部門から構成される。

- ギリシャ陸軍 (Ελληνικός ΣτρατόςEllinikós Stratós現代ギリシア語, ES)

- ギリシャ海軍 (Ελληνικό Πολεμικό ΝαυτικόEllinikó Polemikó Naftikó現代ギリシア語, EPN)

- ギリシャ空軍 (Ελληνική Πολεμική ΑεροπορίαEllinikí Polemikí Aeroporía現代ギリシア語, EPA)

さらに、ギリシャは海上での法執行、捜索救助、港湾業務のためにギリシャ沿岸警備隊を維持している。戦時には海軍を支援することができるが、海運省の管轄下にある。

ギリシャの軍人総数は364,050人で、そのうち142,700人が現役、221,350人が予備役である。ギリシャは軍務に服する市民の数で世界第28位にランクされている。兵役義務は、通常19歳から45歳までの男性に対して1年間である。加えて、戦略的に重要な地域に住む18歳から60歳までのギリシャ人男性は、国家警備隊で非常勤勤務を求められることがある。

NATO加盟国として、ギリシャ軍は同盟の後援の下で演習や展開に参加しているが、NATO任務への関与は最小限である。ギリシャは軍事費に年間70.00 億 USD以上、GDPの2.3%を費やしており、これは絶対額で世界第24位、一人当たりでは第7位、NATO内ではアメリカ合衆国に次いで第2位である。さらに、ギリシャはNATOの最低防衛費目標であるGDPの2%を達成または超過している5カ国の一つである。主要装備としては、陸軍がレオパルト2戦車やM109自走榴弾砲、海軍がイドラ級フリゲートや潜水艦、空軍がF-16 ファイティング・ファルコンやミラージュ2000戦闘機などを保有している。国防政策は、主に東地中海地域の安定と、トルコとの潜在的な脅威への対応に重点を置いている。

8. 経済

ギリシャ経済は、サービス業(特に観光業と海運業)が主導する先進国経済である。歴史的に海運国としての地位を確立し、現代においても世界最大級の商船隊を擁する。農業も重要な役割を果たし、オリーブオイルや果物などが主要産品である。欧州連合(EU)加盟とユーロ導入は経済成長を促進したが、2000年代後半からのギリシャ政府債務危機は深刻な不況と社会問題を引き起こした。その後、緊縮財政と構造改革を経て、経済は徐々に回復傾向にあるものの、高い失業率や公的債務などの課題は依然として残っている。

8.1. マクロ経済動向

2023年時点で、ギリシャ経済は購買力平価(PPP)換算で4170億ドルと世界第54位の規模であった。EU27カ国中では第15位の経済規模を持つ。一人当たり所得(PPP)では、4万ドルで世界第51位である。経済は先進的かつ高中所得国に分類される。

ギリシャは高い生活水準と人間開発指数における高いランキングを誇る先進国である。経済は主にサービス部門(85%)と工業部門(12%)から構成され、農業は3%を占める。2023年の失業率は約11%(2021年は13%)、若年層失業率は約27%(2021年は33%)と、依然としてEU平均より高い水準にある。

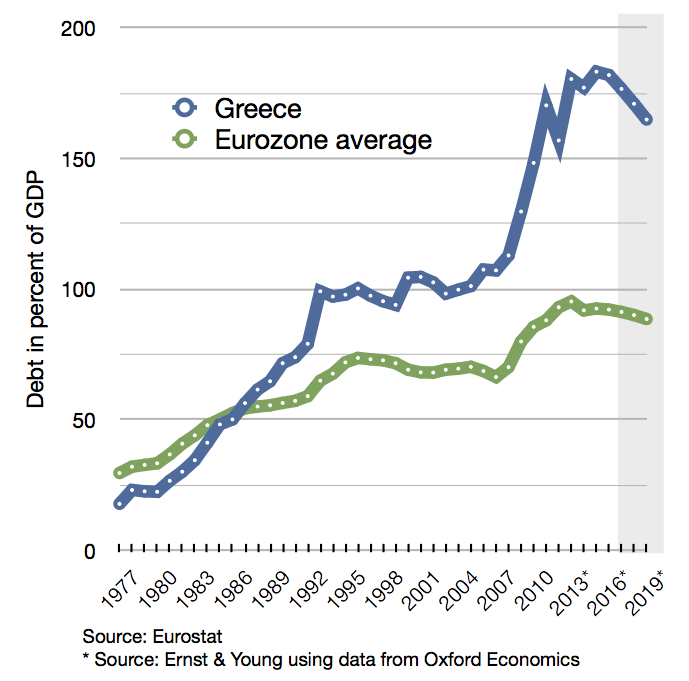

20世紀の大部分において、ギリシャ経済は高い成長率と低い公的債務を維持し好調であった。高い成長率は2007年から2008年の金融危機まで維持されたが、構造的な財政赤字も伴っていた。2009年、財政赤字が公式発表よりも大幅に高いことが明らかになり、債務危機が顕在化した。この危機は、ギリシャのGDPが2009年に2.5%縮小したことで引き起こされた。同時に、財政赤字は2008年と2009年にそれぞれ10%と15%に達していたことが明らかになった。これにより、ギリシャの対GDP債務比率は127%に増加した。ユーロ圏の一員であるギリシャには、独自の金融政策の柔軟性がなかった。ギリシャの借入金利が上昇し、2010年初頭にはギリシャの返済能力に対する信用危機が発生した。

ソブリン・デフォルトを回避するため、ギリシャ、他のユーロ圏諸国、そして国際通貨基金(IMF)は、2010年5月に1100億ユーロの救済パッケージに合意した。ギリシャは赤字削減のために厳しい緊縮財政策を採用する必要があった。2012年には、金融改革とさらなる緊縮を条件に、1300億ユーロの第2次救済策が合意された。債務減免も合意された。ギリシャは2013年に財政黒字を達成し、2014年には成長に復帰した。

課された緊縮財政も一因となり、ギリシャは2009年から2015年の間にGDPが25%減少した。経済縮小により、債務比率は127%から約170%へと急上昇した。2013年、IMFは増税と歳出削減の影響を過小評価していたことを認め、非公式に謝罪した。これらの政策は危機を悪化させたと非難されている一方、債権者側の責任を強調する意見もある。救済措置は2018年に終了した。

2024年には、ギリシャ経済は約3%成長すると予測されており、これは2009年の危機前の規模に近づき、ユーロ圏平均の経済成長率0.8%を大幅に上回ることを意味する。

8.2. 主要産業

ギリシャ経済の核心を成す主要産業は、観光業、海運業、そして製造業である。これらの産業は、国のGDPと雇用に大きく貢献している。

観光業は、ギリシャ経済の最も重要な柱の一つである。2023年には3300万人の外国人観光客が訪れ、世界で9番目に訪問者の多い国となった。古代遺跡、美しい島々、温暖な気候が観光客を惹きつけ、国の歳入と雇用創出に大きく貢献している。しかし、観光業は季節性が高く、地域経済への過度な依存や環境への影響といった課題も抱えている。この産業に従事する労働者の権利や、地域社会への利益配分も重要な社会的側面である。

海運業は、古代からの伝統を受け継ぎ、ギリシャ経済において世界的に重要な位置を占めている。ギリシャ船主が所有する商船隊は、世界の総輸送能力の約18%を占め、世界最大である。タンカーやばら積み貨物船の分野で特に強く、国の外貨獲得と国際的影響力に貢献している。海運業は多くの雇用を生み出すが、国際競争の激化や船員の労働条件、環境規制への対応などが課題となっている。

製造業は、食品加工、繊維、金属製品、化学製品、建設資材などが主な分野である。特に食品加工業は、国内の豊富な農産物を活用し、オリーブオイル、ワイン、チーズなどの輸出も行っている。しかし、全体として製造業の規模は他のヨーロッパ諸国に比べて小さく、国際競争力や技術革新の向上が求められている。労働者の技能向上や、持続可能な生産体制への移行も重要な課題である。

これらの主要産業に加え、農業、建設業、小売業などもギリシャ経済を支えている。経済危機以降、産業構造の多角化や高付加価値化、中小企業の育成などが経済再建のための重要なテーマとなっている。

8.3. 農業

ギリシャは欧州連合(EU)最大の綿およびピスタチオ(2021年、7200 t)の生産国である。オリーブ(2021年、300.00 万 t)では第2位、イチジク(2022年、8400 t)およびスイカ(2022年、44.00 万 t)では第3位、アーモンド(2022年、4.00 万 t)では第4位の生産量を誇る。農業はGDPの3.8%を占め、労働人口の12%を雇用している。

ギリシャはEUの共通農業政策(CAP)の主要な受益国である。EU加盟の結果、農業インフラの多くが近代化され、生産量も増加した。主要農産物には、オリーブ(およびオリーブオイル)、ブドウ(ワインおよびレーズン用)、柑橘類、野菜(トマト、キュウリなど)、果物(桃、アプリコットなど)、タバコ、穀物(小麦、トウモロコシ)などがある。牧畜も行われており、特に羊やヤギの飼育が盛んで、フェタチーズなどの乳製品が生産されている。

しかし、ギリシャ農業は小規模経営が多く、断片化した農地、水資源の不足、気候変動の影響といった課題に直面している。EUのCAPは補助金を通じて農家経営を支える一方で、市場原理との整合性や環境への配慮、持続可能な農業への転換といった点で改革が求められている。若者の農業離れや農村部の過疎化も問題となっている。

8.4. 海運業

ギリシャの海運業は古代からの長い歴史を持ち、現代においても同国経済の重要な柱の一つである。GDPの約5%を占め、約16万人(労働力人口の4%)を雇用している。

ギリシャ船主が所有する商船隊は、世界の総輸送能力の18%を占め、世界最大である。トン数では3億8400万DWTで第1位、船舶数では4,870隻で第2位を誇る。特にタンカーとドライバルク船の分野で世界第1位、コンテナ船では第4位、その他の船舶では第5位の規模を持つ。ギリシャ船籍の船舶(ギリシャ以外の船隊も含む)の数は1,517隻で、世界のトン数の5%(世界第5位)を占める。現在の船隊規模は、1970年代後半のピーク時(約5,000隻)よりは小さい。1960年代には、海運王アリストテレス・オナシスやスタブロス・ニアルコスらによる投資を通じて、ギリシャ船隊はほぼ倍増した。現代ギリシャの海運産業は、第二次世界大戦後、ギリシャの海運事業家たちが1940年代の船舶売却法を通じてアメリカ政府から売却された余剰船を多数購入できたことによって形成された。

ギリシャには重要な造船および船舶修繕産業も存在する。ピレウス港周辺の6つの造船所はヨーロッパ最大級である。また、ギリシャは豪華ヨットの建造・保守においても主導的な地位を築いている。この産業は、国の外貨獲得に大きく貢献するとともに、国際貿易におけるギリシャの重要な役割を支えている。

8.5. 観光業

観光業はギリシャ経済の根幹を成す要素であり、最も重要な部門の一つで、2018年には国内総生産(GDP)の21%を占めた。ギリシャは2022年に2800万人の観光客を迎え、世界で9番目に訪問者数の多い国となった。これは2007年の1800万人から増加している。

観光客の大部分はヨーロッパ大陸から訪れ、国別ではイギリスが最も多く、次いでドイツとなっている。ギリシャで最も訪問者数の多い地域は中央マケドニアである。

2011年、サントリーニ島は旅行雑誌『トラベル・アンド・レジャー』によって「世界最高の島」に選ばれた。隣接するミコノス島はヨーロッパ部門で5位に入った。ギリシャにはユネスコ世界遺産が19件あり、これは世界で17番目の数である。さらに13件が暫定リストに記載され、推薦を待っている。

ギリシャの観光業は、豊かな歴史遺産(アクロポリス、デルフィ、オリンピアなど)、美しい自然景観(エーゲ海の島々、ビーチ)、温暖な気候、独特の文化(食事、音楽、祭り)を魅力としている。アテネ、クレタ島、ロードス島、コルフ島なども人気の観光地である。政府は観光インフラの整備、サービスの質の向上、観光シーズンの長期化、新たな観光市場の開拓などを通じて、観光業の持続的な発展を目指している。しかし、観光客の集中による環境負荷、地域経済への過度な依存、労働者の権利保護などが課題として指摘されており、これらの社会経済的影響を考慮したバランスの取れた発展が求められている。

8.6. エネルギー

ギリシャの電力生産は、国営のギリシャ電力公社(略称ΔΕΗ、DEIと翻字)が支配的であり、2021年には電力の75%を供給していた。DEIの発電の一部は褐炭を使用している。

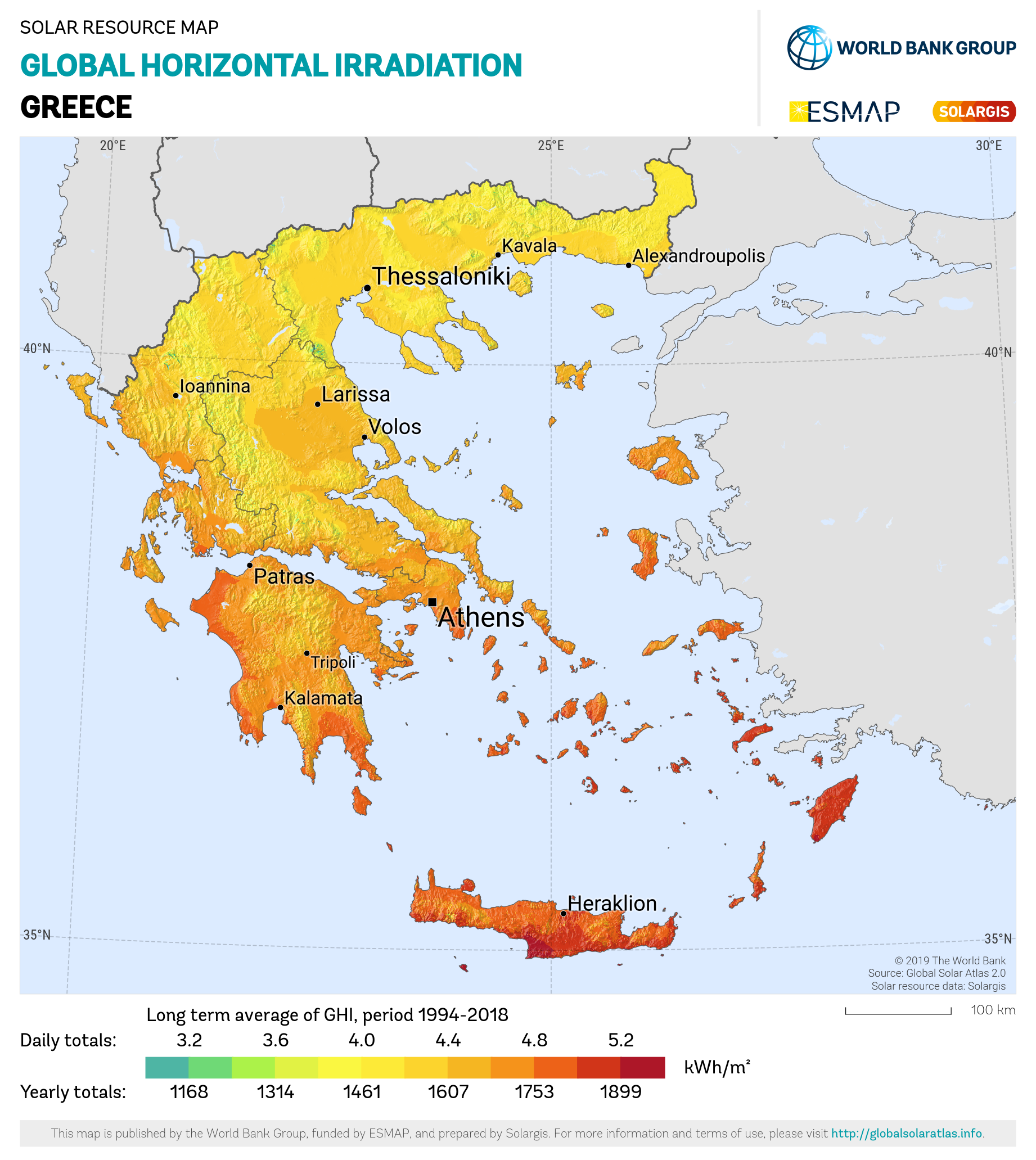

ギリシャの再生可能エネルギーは、2022年に同国の電力の46%を占め、2011年の11%から増加した。風力発電が22%、太陽光発電が14%、水力発電が9%を占め、天然ガスは38%である。民間企業によるエネルギー生産も増加している。ギリシャには原子力発電所は存在しない。

ギリシャ政府は、EUの目標に沿って再生可能エネルギーの割合をさらに高める政策を推進しており、特に太陽光発電と風力発電の導入を積極的に進めている。また、エネルギー効率の改善や、近隣諸国との電力網連携強化も重要な課題である。化石燃料への依存度を低減し、エネルギー安全保障を確保するとともに、気候変動対策に貢献することが目指されている。エネルギー転換は、新たな雇用創出の機会をもたらす一方で、既存のエネルギー産業からの移行に伴う社会経済的影響への配慮も必要とされている。

8.7. 政府債務危機と経済改革

20世紀の大部分において、ギリシャ経済は高い成長率と低い公的債務を背景に良好に推移していた。高い成長率は2007年から2008年の金融危機まで維持されたが、同時に構造的な財政赤字も抱えていた。2009年、財政赤字が公式発表よりも大幅に高いことが明らかになった。銀行はギリシャや他のユーロ圏諸国からの将来の支払いと引き換えに現金を提供しており、その結果、これらの国の負債は「簿外」に置かれ、借入水準が隠蔽されていた。これはギリシャが記録上の財政赤字を削減することを可能にした手法の一つであった。

この危機は大不況によって引き起こされ、ギリシャのGDPは2009年に2.5%縮小した。同時に、財政赤字は2008年と2009年にそれぞれ10%と15%に達していたことが明らかになった。これにより、ギリシャの対GDP債務比率は127%に増加した。ユーロ圏の一員であるギリシャには、独自の金融政策の柔軟性がなかった。ギリシャの借入金利が上昇し、2010年初頭にはギリシャの返済能力に対する信用危機が発生した。

ソブリン・デフォルトを回避するため、ギリシャ、他のユーロ圏メンバー国、そして国際通貨基金(IMF)は、2010年5月に1100億ユーロの救済パッケージに合意した。ギリシャは赤字を削減するために厳しい緊縮財政措置を採用する必要があった。2012年には、財政改革とさらなる緊縮を条件に、1300億ユーロの第2次救済策が合意された。債務のヘアカットも合意された。ギリシャは2013年に財政黒字を達成し、2014年には成長に復帰した。

課された緊縮財政も一因となり、ギリシャは2009年から2015年の間にGDPが25%減少した。経済の縮小により、債務比率は127%から約170%に跳ね上がった。2013年、IMFは増税と予算削減の影響を過小評価していたことを認め、非公式に謝罪した。これらの政策は危機を悪化させたと非難される一方で、債権者側の責任を強調する意見もある。救済措置は2018年に終了した。

経済危機とそれに続く緊縮財政は、失業率の大幅な上昇、貧困の拡大、公共サービスの低下、社会保障制度の縮小など、深刻な社会的影響をもたらした。特に若年層の失業率は極めて高い水準に達し、多くの若者が国外への移住を余儀なくされた。労働者の権利は制約され、賃金カットや非正規雇用の増加が進んだ。社会格差も拡大し、国民の不満が高まり、頻繁なデモやストライキが発生した。これらの経済改革の努力は、財政再建という点では一定の成果を上げたものの、その社会的コストは非常に大きく、ギリシャ社会に深い傷跡を残した。

9. 社会

ギリシャ社会は、長い歴史と多様な文化的影響の中で形成されてきた。人口動態の変化、言語と宗教の役割、教育制度、保健医療、移民問題、治安、そして人権状況は、現代ギリシャ社会の重要な側面を構成している。経済危機はこれらの側面に大きな影響を与え、新たな社会的課題を生み出している。

9.1. 人口

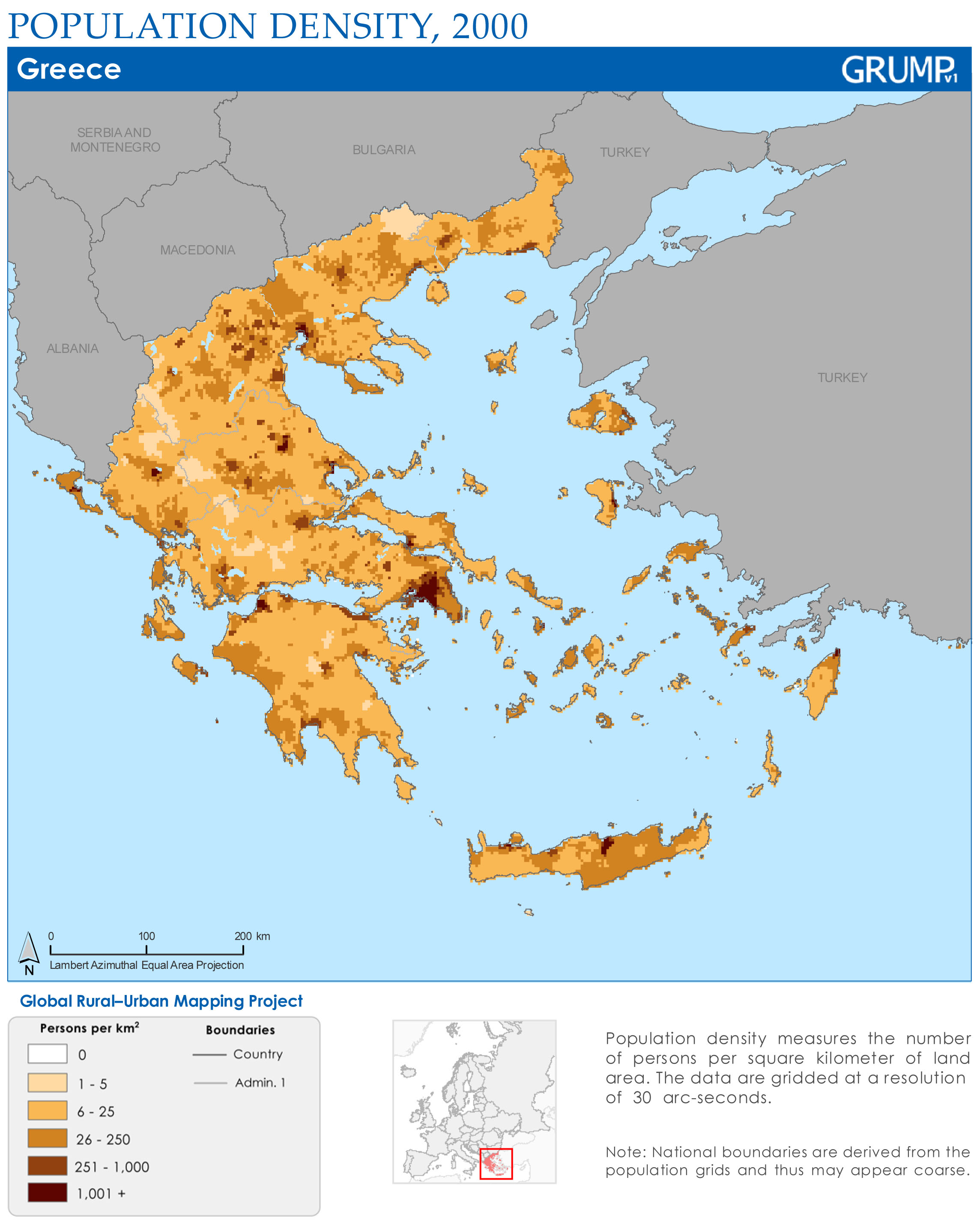

ユーロスタットの推計によると、2022年のギリシャの人口は約1060万人であった。

ギリシャ社会はここ数十年で変化し、出生率の低下と高齢化という広範なヨーロッパの傾向と一致している。2016年の出生率は1,000人あたり8.5人で、1981年の14.5人よりも大幅に低かった。死亡率は1981年の住民1,000人あたり8.9人から2016年には11.2人に増加した。

女性一人当たりの合計特殊出生率1.4人は、人口置換水準の2.1人を大きく下回り、世界で最も低い水準の一つであり、1900年の子供5.5人という高水準を大幅に下回っている。ギリシャの年齢の中央値は44.2歳で、世界で7番目に高い。2001年には人口の17%が65歳以上、68%が15歳から64歳、15%が14歳以下であった。2016年までに、65歳以上の人口の割合は21%に上昇し、14歳以下の割合は14%弱に減少した。結婚率は1981年の住民1,000人あたりほぼ71人から2004年には51人に減少し始めた。離婚率は1991年の結婚1,000組あたり191件から2004年には240件に増加した。

これらの傾向の結果、平均世帯は以前の世代よりも小規模で高齢化している。経済危機はこの進展を悪化させ、2010年以降、主に若年成人である35万人から45万人のギリシャ人が移住した。特に社会的弱者層、例えば高齢者、若者、失業者、移民などは、経済危機や社会変化の影響をより大きく受けており、貧困や社会的排除のリスクに直面している。

9.1.1. 主要都市

ギリシャの人口のほぼ3分の2が都市部に居住している。ギリシャで最大かつ最も影響力のある大都市圏はアテネ(2021年国勢調査によるとアテネ都市圏の人口3,744,059人)とテッサロニキ(テッサロニキ都市圏の人口1,092,919人)であり、後者は一般にσυμπρωτεύουσαシンプロテヴサ現代ギリシア語(「共同首都」の意)と呼ばれる。

その他の人口10万人以上の主要都市は以下の通りである。

| 都市 | 所属するペリフェリア | 人口 |

|---|---|---|

| アテネ | アッティカ | 3,155,000 |

| テッサロニキ | 中央マケドニア | 815,000 |

| パトラ | 西ギリシャ | 177,071 |

| ピレウス | アッティカ | 168,151 |

| イラクリオン | クレタ | 163,688 |

| ラリサ | テッサリア | 148,562 |

| ヴォロス | テッサリア | 85,803 |

| ヨアニナ | イピロス | 65,574 |

| トリカ | テッサリア | 61,653 |

| ハルキス | 中央ギリシャ | 59,125 |

都市化は第二次世界大戦後に急速に進行し、多くの人々が農村部から都市部へと移住した。これにより、都市部では住宅問題、交通渋滞、環境汚染などの問題が発生した。一方で、地方では過疎化や高齢化が進行している。近年の経済危機は、都市部における失業率の上昇や社会サービスの低下をもたらし、都市住民の生活に大きな影響を与えている。政府は、持続可能な都市開発、地域格差の是正、生活環境の改善などを目指した政策を進めている。

9.2. 言語

ギリシャは言語的に比較的均質であり、先住民の大多数がギリシャ語を第一言語または唯一の言語として使用している。ギリシャ語話者の間では、ギリシャ人虐殺後に小アジアからギリシャに来た、独特のポントス方言の話者がかなりのグループを形成している。カッパドキア方言も虐殺によりもたらされたが、危機に瀕しておりほとんど話されていない。土着のギリシャ語方言には、ギリシャ領マケドニアや北ギリシャの他の地域の伝統的な移動型山岳羊飼いであるサラカツァニ人が話す古風なギリシャ語が含まれる。コイネー・ギリシア語ではなくドーリア方言に由来する独特のギリシャ語であるツァコン語は、ペロポネソス半島南東部の村々で今も話されている。

トラキアのイスラム教徒少数派(人口の約0.95%)は、トルコ語、ブルガリア語(ポマク人)、ロマ語の話者で構成されている。ロマ語は、国内の他の地域に住むキリスト教徒のロマによっても話されている。欧州評議会は、ギリシャには約26万5千人のロマが住んでいると推定している(人口の2.47%)。他の少数言語は、様々な地域の住民グループによって伝統的に話されてきた。これらの言語の使用は、20世紀を通じてギリシャ語話者の多数派への同化により急激に減少し、現在では高齢者世代によってのみ維持されており、ほぼ消滅状態にある。これは、主にアテネ周辺の農村地域に住むアルバニア語話者グループであるアルバニテス人や、言語がルーマニア語と密接に関連し、かつて中央ギリシャの山岳地帯に点在して住んでいたアルーマニア人やメグレノ=ルーマニア人にも当てはまる。これらのグループのメンバーは通常、民族的にはギリシャ人と認識し、ギリシャ語との二言語使用者である。

ギリシャ北部国境付近には、スラヴ語を話すグループがいくつか存在し、そのほとんどが民族的にはギリシャ人と認識している。1923年の住民交換後、マケドニアには20万人から40万人のスラヴ語話者がいたと推定されている。ユダヤ人コミュニティは伝統的にラディーノ語(ユダヤ・スペイン語)を話し、今日では数千人の話者によって維持されている。その他の注目すべき少数言語には、アルメニア語、グルジア語、そしてジョージア中央部のツァルカ地方出身のカフカース・ギリシャ人コミュニティであるウルム人や、1990年代に経済移民として北ギリシャに到着した南東ウクライナ出身の民族的ギリシャ人が話すギリシャ・トルコ方言が含まれる。

9.3. 宗教

ギリシャ憲法は、東方正教会を国の「支配的な」信仰として認める一方、すべての人々の宗教的信条の自由を保障している。政府は宗教団体に関する統計を保持しておらず、国勢調査でも宗教的所属を尋ねることはない。アメリカ合衆国国務省によると、ギリシャ市民の推定97%が東方正教会徒であり、ギリシャ正教会に属している。ギリシャ正教会はビザンチン典礼と、新約聖書の原語であるギリシャ語を使用している。ギリシャ領土の管理は、ギリシャ正教会とコンスタンティノープル総主教庁の間で分担されている。

2017年の調査によると、ギリシャの宗教分布は東方正教会が90%、その他のキリスト教(カトリックを除く)が3%、無宗教が4%、イスラム教が2%、その他の宗教(カトリックを含む)が1%である。

2010年のユーロスタット-ユーロバロメーターの世論調査では、ギリシャ市民の79%が「神の存在を信じる」と回答した。他の情報源によると、ギリシャ人の16%が自身を「非常に宗教的」と表現しており、これは全ヨーロッパ諸国の中で最も高い。同調査では、教会に全く行かない人はわずか3.5%であり、これはポーランドの5%やチェコ共和国の59%と比較して低い。

トラキアに主に居住する、承認されたイスラム教徒マイノリティの推定数は約10万人で、人口の約1%である。ギリシャへのアルバニア移民の一部は名目上イスラム教徒の背景を持つが、ほとんどは世俗的である。1919年-1922年の希土戦争と1923年のローザンヌ条約の後、ギリシャとトルコは文化的・宗教的アイデンティティに基づく住民交換に合意した。ギリシャからの約50万人のイスラム教徒(主にトルコ人と定義されたが、ギリシャ系イスラム教徒も含む)が、トルコからの約150万人のギリシャ人と交換された。しかし、旧オスマン帝国のイスラム教徒の村に定住し、キリスト教正教徒のカフカース・ギリシャ人と定義された多くの難民は、住民交換前にトルコに返還された旧ロシアのカルス州から来た人々であった。

ユダヤ教は2000年以上にわたりギリシャに存在してきた。古代のギリシャ系ユダヤ人コミュニティはロマニオットと呼ばれ、セファルディムはかつてテッサロニキで著名なコミュニティであり、1900年までには約8万人、つまり人口の半分以上を占めていた。しかし、ドイツによるギリシャ占領とホロコーストの後、その数は約5,500人と推定されている。

ローマ・カトリックのコミュニティは推定約25万人で、そのうち5万人がギリシャ市民である。彼らのコミュニティは、教皇の首位権を認めるがビザンチン典礼を維持する、より小規模なギリシャ・ビザンチン・カトリック教会とは名目上区別されている。古儀式派の信者は50万人である。ギリシャ福音教会や自由福音教会を含むプロテスタントは約3万人である。アッセンブリーズ・オブ・ゴッド、国際フォースクエア福音教会、およびギリシャ使徒教会シノドの様々なペンテコステ派教会などの他のキリスト教少数派は、合計約1万2千人の会員がいる。独立した自由使徒ペンテコステ教会は、ギリシャ最大のプロテスタント教派であり、120の教会がある。自由使徒ペンテコステ教会に関する公式統計はないが、正教会は信者数を2万人と推定している。エホバの証人は28,874人の活動的な会員がいると報告している。

2017年以降、ヘレニズム多神教、またはヘレニズムは、活発に実践されている宗教として法的に認められており、現役の信者は2,000人、さらに10万人の「共感者」がいると推定されている。ヘレニズムとは、古代ギリシャの宗教적慣習を継続、復活、または再構築する宗教運動を指す。信教の自由は憲法で保障されているものの、ギリシャ正教会が社会的に優勢な地位を占めており、他の宗教団体との関係や、宗教教育、宗教施設の建設などをめぐって議論が生じることもある。

9.4. 教育

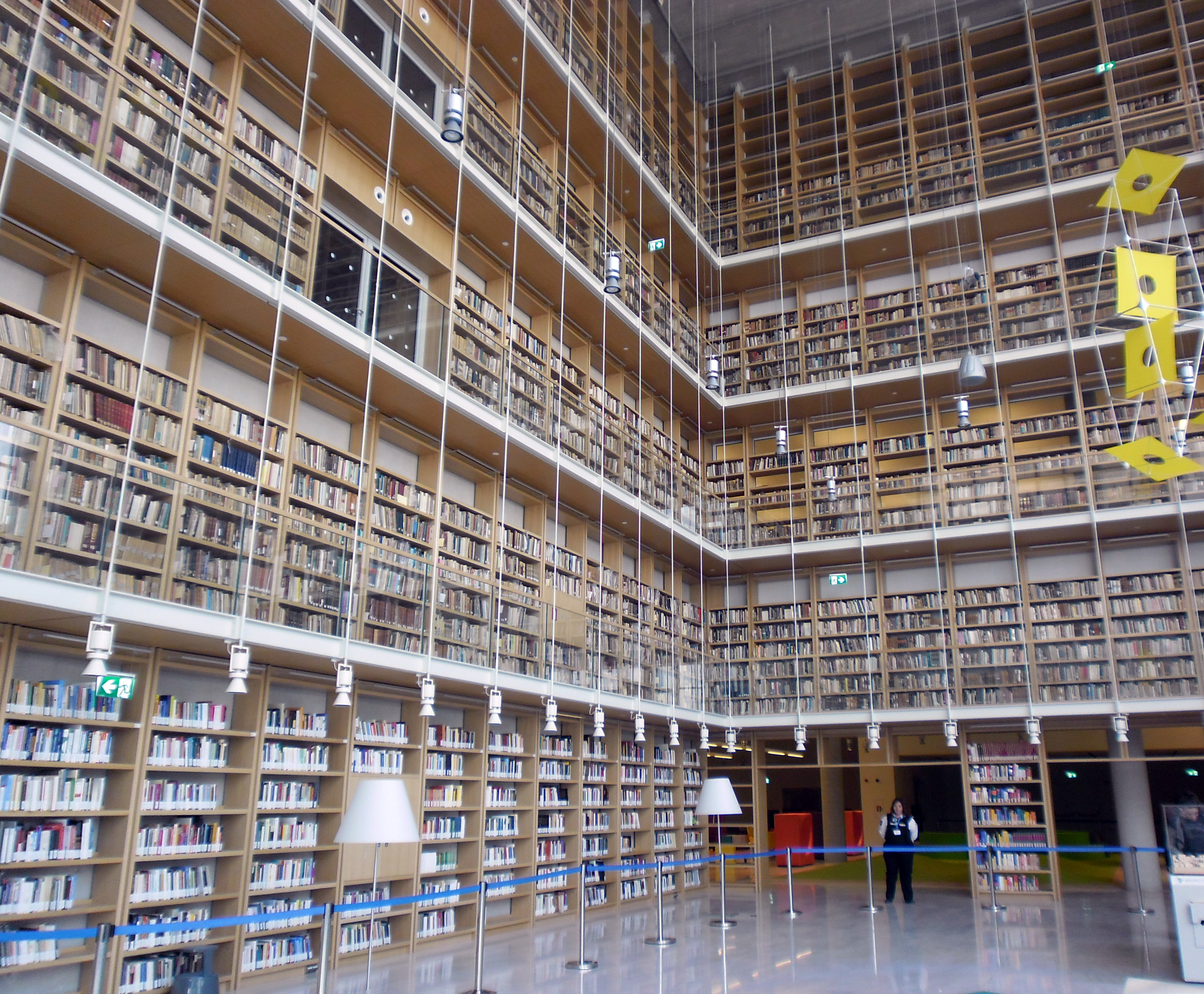

ギリシャ人は、ギリシャおよびヘレニズム世界において最高の社会的価値の一つとして支持された「パイデイア」(教育)を重視し、投資する長い伝統を持っている。大学として記述された最初のヨーロッパの機関は、5世紀のコンスタンティノープルに設立され、1453年にオスマン帝国に都市が陥落するまで様々な形で運営され続けた。コンスタンティノープル大学は、キリスト教ヨーロッパ初の世俗的な高等教育機関であり、いくつかの尺度によれば世界初の大学であった。

ギリシャにおける義務教育は、小学校(Δημοτικό Σχολείοディモティコ・スホリオ現代ギリシア語)とギムナジウム(Γυμνάσιοギムナシオ現代ギリシア語)から構成される。保育園(Παιδικός σταθμόςペディコス・スタスモス現代ギリシア語)は人気があるが義務ではない。幼稚園(Νηπιαγωγείοニピアゴギオ現代ギリシア語)は4歳以上のすべての子供に義務付けられている。子供たちは6歳で小学校に入学し、6年間在籍する。ギムナジウムへの通学は12歳から始まり、3年間続く。

ギリシャの義務教育後の後期中等教育は、統一後期中等学校(Γενικό Λύκειοゲニコ・リキオ現代ギリシア語)と技術・職業教育学校(Τεχνικά και Επαγγελματικά ΕκπαιδευτήριαTEE現代ギリシア語)の2種類の学校からなる。義務教育後の後期中等教育には、職業訓練機関(Ινστιτούτα Επαγγελματικής ΚατάρτισηςIEK現代ギリシア語)も含まれ、これらは正式ではあるが分類されないレベルの教育を提供する。これらの機関はギムナジウム(前期中等学校)とリキオ(後期中等学校)の両方の卒業生を受け入れることができるため、特定の教育レベルを提供しているとは分類されない。

枠組法(3549/2007)によると、公立高等教育「最高教育機関」(Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματαアノタタ・エクペデフティカ・イェズリマタ現代ギリシア語、「ΑΕΙ」)は、大学部門(大学、ポリテクニック、美術学校、公開大学)と技術部門(技術教育機関(TEI)および教育技術学校)の2つの並行した部門から構成される。他の省庁の管轄下で運営される、より短期間(2~3年)の職業志向コースを提供する州立非大学高等教育機関もある。これらの機関への学生の入学は、リキオの3年生修了後に行われる全国レベルの試験の成績に基づいて行われる。22歳以上の学生は、抽選によりギリシャ・オープン大学に入学することができる。

教育制度は、特別なニーズを持つ人々や学習困難な人々のために、特別幼稚園、小学校、中学校を提供している。音楽、神学、体育を提供する専門ギムナジウムや高校もある。

25歳から64歳までの成人の72%が後期中等教育を修了しており、これはOECD平均の74%よりわずかに低い。ギリシャの平均的な生徒は、OECDの2015年PISA(国際学習到達度調査)において、読解力、数学、科学で458点を獲得した。これはOECD平均の486点より低い。女子は男子より15点高く、これはOECD平均の2点の差よりもはるかに大きい。

教育政策の課題としては、教育の質の向上、教育機会の均等化、経済社会のニーズに対応した人材育成、高等教育機関の国際競争力強化などが挙げられる。近年の経済危機は教育予算の削減をもたらし、教育現場に影響を与えている。

9.5. 保健

ギリシャはユニバーサルヘルスケア制度を有している。この制度は、国民保健サービスと社会健康保険(SHI)を組み合わせた混合型である。2000年の世界保健機関(WHO)の報告書によると、ギリシャの保健システムは調査対象191カ国中、総合性能で14位にランクされた。2013年のセーブ・ザ・チルドレンの報告書では、ギリシャは母親と新生児の状態に関して176カ国中19位にランクされた。2014年時点で、公立病院は124カ所あり、そのうち106カ所が一般病院、18カ所が専門病院で、総ベッド数は約3万床であった。

ギリシャの医療費は2007年にGDPの9.6%であったが、2015年には8.4%に減少し、EU平均の9.5%と比較して低い。それにもかかわらず、ギリシャはOECD諸国の中で最も高い医師対人口比率を維持しており、EU内で最も高い医師対患者比率を誇る。

平均寿命は世界で最も高い水準の一つであり、2015年の平均寿命は81.1歳で、EU平均の80.6歳をわずかに上回った。イカリア島は世界で最も90歳以上の人の割合が高い地域であり、島民の33%が90歳以上である。そのため、イカリア島は、人々が平均より長く生き、癌、心臓病、その他の慢性疾患の発生率が低いとされる地域「ブルーゾーン」に分類されている。

2011年のOECD報告書によると、ギリシャはOECD加盟34カ国の中で成人の日常喫煙者の割合が最も高かった。肥満率は18%で、OECD平均の15%を上回っている。

2008年の乳児死亡率は、出生1,000人あたり3.6人で、2007年のOECD平均4.9人を下回っていた。

近年の経済危機は、医療予算の削減、医療従事者の不足、医薬品へのアクセス制限など、保健医療システムに大きな影響を与えている。これにより、医療サービスの質や公平性に関する懸念が生じている。

9.6. 移民

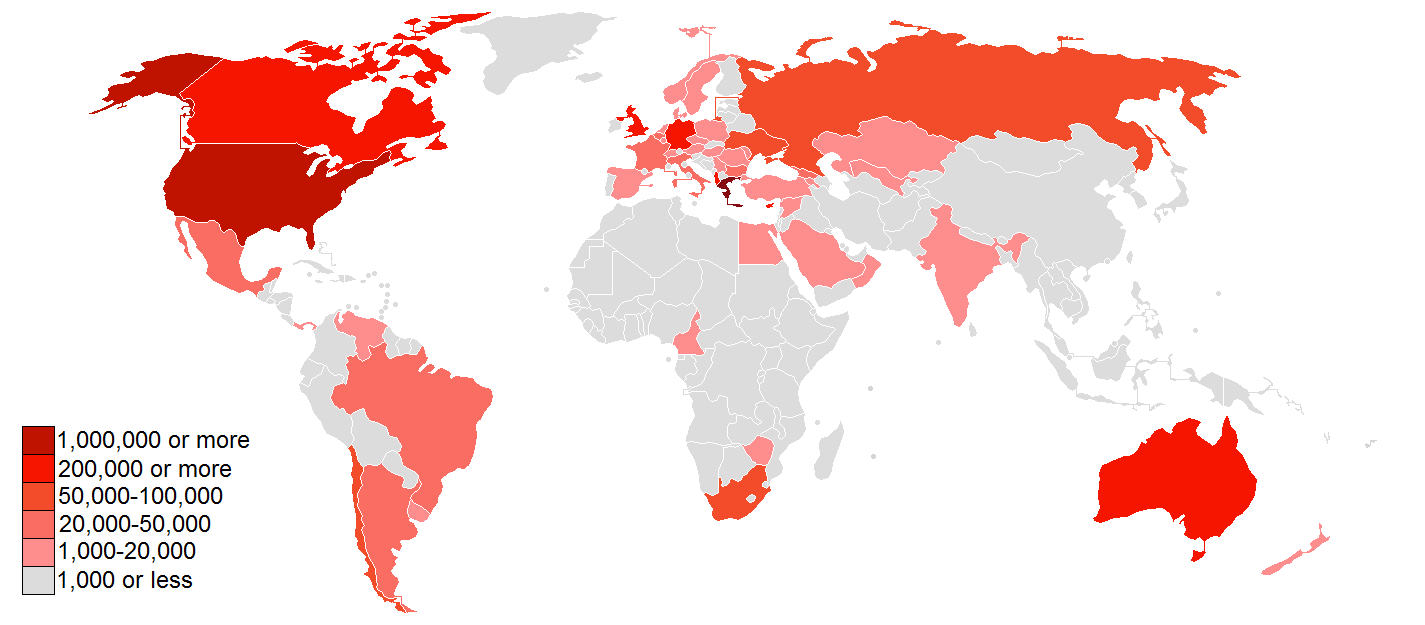

20世紀を通じて、何百万人ものギリシャ人がアメリカ合衆国、イギリス、オーストラリア、カナダ、ドイツに移住し、大規模なギリシャ人ディアスポラを形成した。純移動は1970年代からプラスに転じ始めたが、1990年代初頭までは、主な流入は帰還するギリシャ移民や、ロシア、ジョージア、トルコ、チェコ共和国、そして旧ソビエト圏の他の地域からのポントス人などであった。

地中海移民観測所の研究によると、2001年の国勢調査では、ギリシャ市民権を持たずにギリシャに居住する762,191人が記録され、これは人口の約7%に相当する。非市民居住者のうち、48,560人はEUまたは欧州自由貿易連合(EFTA)の国民であり、17,426人は特権的地位を持つキプロス人であった。大多数は東ヨーロッパ諸国出身者で、アルバニア(56%)、ブルガリア(5%)、ルーマニア(3%)であり、旧ソ連(ジョージア、ロシア、ウクライナ、モルドバなど)からの移民は全体の10%を占める。アルバニアからの移民の一部は、歴史的な北イピロス地域を中心とするアルバニアのギリシャ人マイノリティ出身である。一時的な移民や不法滞在者を含むアルバニア国民の総人口は約60万人である。

2011年の国勢調査では、ギリシャ市民9,903,268人(92%)、アルバニア市民480,824人(4.4%)、ブルガリア市民75,915人(0.7%)、ルーマニア市民46,523人(0.4%)、パキスタン市民34,177人(0.3%)、ジョージア市民27,400人(0.25%)、そして247,090人がその他の国籍または国籍不明(2%)であった。アルバニア市民の総人口のうち189,000人は、2008年に歴史的な北イピロス地域の南アルバニア出身の民族的ギリシャ人として報告された。

非EU移民人口の最大の集積地は、アテネなどの大都市中心部であり、アテネには132,000人の移民がおり、地域人口の17%を占めている。次いでテッサロニキで、27,000人の移民が地域人口の7%に達している。アルバニアおよび旧ソ連のギリシャ人コミュニティ出身の同胞もかなりの数がいる。

ギリシャは、イタリアやスペインとともに、EUへの入国を試みる不法移民の主要な入国地点である。不法移民は主に、エヴロス川のトルコとの国境や、トルコに面したエーゲ海東部の島々から入国する。2012年には、不法移民のほとんどがアフガニスタン出身で、次いでパキスタン人とバングラデシュ人であった。2015年には、シリア内戦により海路での難民到着が劇的に増加した。ギリシャへの海路での到着者数は856,723人で、2014年の同時期と比較してほぼ5倍に増加し、そのうちシリア人がほぼ45%を占めた。ほとんどの難民や移民は、ギリシャを北ヨーロッパへの通過国として利用している。

移民の受け入れは、ギリシャ社会に労働力供給や文化的多様性といった側面をもたらす一方で、社会統合、差別、人権侵害といった課題も生じさせている。特に経済危機以降、移民に対する排外的な感情が高まる傾向も見られ、移民の人権状況や生活環境の改善が求められている。

9.7. 治安と人権

ギリシャの全般的な治安状況は、他のヨーロッパ諸国と比較して比較的良好とされてきたが、近年の経済危機や社会不安の増大に伴い、いくつかの課題が顕在化している。都市部、特にアテネやテッサロニキでは、スリや置き引きなどの軽犯罪が増加傾向にあり、観光客も被害に遭うケースが報告されている。また、経済的困窮を背景とした強盗や侵入盗などの財産犯も発生している。

ギリシャにおける人権は、憲法および国際条約によって保障されている。信教の自由、表現の自由、集会の自由などが原則として認められている。しかし、いくつかの分野で人権問題が指摘されている。

特に深刻なのは、移民・難民の処遇に関する問題である。ギリシャは地理的に移民・難民の主要な経由国となっており、多数の庇護申請者が滞在している。収容施設の過密状態や劣悪な環境、庇護申請手続きの遅延、非正規移民に対する暴力や差別などが、国内外の人権団体から批判されている。また、警察による過剰な実力行使や、少数派(特にロマ人)に対する差別も問題視されている。

女性に対する暴力、LGBTの人々に対する差別、報道の自由の制約なども、人権擁護団体が懸念を示す分野である。ギリシャ政府はこれらの問題に対処するため、法整備や政策導入を進めているが、実効性の確保や社会全体の意識改革が課題となっている。経済危機による社会サービスの削減が、社会的弱者の権利保障にさらなる困難をもたらしている側面もある。

9.8. メディア

ギリシャのメディア環境は、多様な新聞、放送局、インターネットメディアが存在し、比較的自由な報道が行われている。しかし、いくつかの課題も指摘されている。

新聞:日刊紙、週刊紙など多数の新聞が発行されており、政治的立場も様々である。代表的な全国紙には、「カシメリニ」(Καθημερινή現代ギリシア語)、「ト・ヴィマ」(Το Βήμα現代ギリシア語)、「タ・ネア」(Τα Νέα現代ギリシア語)、「エフシン」(Εφημερίδα των Συντακτών現代ギリシア語)などがある。経済危機以降、新聞の発行部数は減少し、経営難に陥る社も出ている。

放送:国営放送としてギリシャ国営放送(ERT)があり、テレビ・ラジオチャンネルを運営している。民放も多数存在し、競争が激しい。代表的な民放テレビ局には、Mega Channel、ANT1、Star Channel、Alpha TV、Skai TVなどがある。ラジオも全国放送、地方局、専門局など多様なチャンネルが存在する。

インターネットメディア:インターネットの普及に伴い、オンラインニュースサイトやブログ、ソーシャルメディアの役割が増大している。多くの伝統的メディアもオンライン版を運営しており、情報発信の速報性や双方向性が高まっている。

報道の自由:国境なき記者団による報道の自由度ランキングでは、ギリシャはEU諸国の中で低い評価を受けることが多い。その背景には、メディアの所有構造の集中、政治家や経済界からの圧力、ジャーナリストに対する脅迫や暴力、経済危機によるメディアの財政的脆弱性などが指摘されている。特に経済危機以降、メディアに対する政府の影響力が増したとの懸念や、緊縮財政に批判的な報道が抑制される傾向があるとの批判もある。メディアの独立性と多元性の確保が、民主主義社会における重要な課題となっている。

10. 科学技術

ギリシャの科学研究および技術開発は、開発競争省の研究技術総事務局が国家の研究技術政策の設計、実施、監督を担当している。2017年、研究開発(R&D)支出は過去最高の20億ユーロに達し、これはGDPの1.1%に相当する。

ギリシャは2024年の世界イノベーション指数で45位にランクされた。

ギリシャにはインキュベーター施設を備えた主要なテクノロジーパークがある。ギリシャ国立宇宙委員会は1994年に欧州宇宙機関(ESA)との協力を開始し、2005年からはそのメンバーとなっている。ギリシャはESAの電気通信および技術活動、ならびに全球環境・安全保障モニタリングイニシアティブに参加している。国立科学研究センター「デモクリトス」は1959年に設立され、ギリシャ最大の学際的研究センターである。その活動は科学および工学のいくつかの分野を網羅している。

ギリシャは高等教育への進学率が世界で最も高い国の一つであり、ギリシャ人は世界中の学界でよく代表されている。主要な西側大学は、不均衡に多くのギリシャ人教員を雇用している。ギリシャの科学出版物は、研究影響力の点で大幅に成長し、2012年から2016年にかけてEUおよび世界の平均を上回った。

近代の著名なギリシャの科学者には、パップテストの発明者であるゲオルギオス・パパニコラウ、数学者のコンスタンティン・カラテオドリ(カラテオドリの定理およびカラテオドリの予想で知られる)、天文学者のE・M・アントニアディ、考古学者のヨアニス・スヴォロノス、ヴァレリオス・スタイス、スピリドン・マリナトス、マノリス・アンドロニコス(ヴェルギナでピリッポス2世の墓を発見)、インド学者のディミトリオス・ガラノス、植物学者のテオドロス・G・オルファニデス、そしてマイケル・ダートーゾス、ニコラス・ネグロポンテ、ジョン・アージリス、ジョン・イリオポウロス(チャームクォークの物理学への貢献により2007年ディラック賞受賞)、ジョセフ・シファキス(2007年チューリング賞、「コンピュータ科学のノーベル賞」)、クリストス・パパディミトリウ(2002年クヌース賞、2012年ゲーデル賞)、ミハリス・ヤナカキス(2005年クヌース賞)、物理学者のディミトリ・ナノプロスなどがいる。

11. 交通・通信

ギリシャの交通網は、道路、鉄道、海運、航空が主要な要素であり、通信インフラも近年著しく発展している。地理的に山がちで島嶼が多いため、多様な交通手段が国民生活と経済活動を支えている。

11.1. 道路交通

1980年代以降、道路網と鉄道網は近代化された。2020年時点で総延長約2320 kmのギリシャの高速道路網は、南東ヨーロッパで最も広範であり、ヨーロッパで最も先進的なものの一つである。これには、ギリシャ北部を東西に走るA2(エグナティア・オドス)、本土東海岸を南北に走るA1(アテネ-テッサロニキ-エヴゾニ、AThE)、そして西海岸を走り、ヨーロッパ最長の斜張橋(全長2250 m)であるリオ・アンティリオ橋(ペロポネソス半島のリオと西ギリシャのアンティリオを結ぶ)に至るA5(イオニア・オドス)が含まれる。アテネ都市圏は、民間運営のアッティキ・オドス(A6/A62/A621/A64/A65)高速道路網と拡張されたアテネ地下鉄システムによってサービスが提供されており、テッサロニキ地下鉄は建設中である。

地方道や一般道の整備も進められているが、山間部や島嶼部では依然として課題が残る。交通量は、アテネやテッサロニキなどの大都市圏や主要幹線道路で特に多い。

11.2. 鉄道交通

鉄道網は他の多くのヨーロッパ諸国ほど重要な役割を果たしていないが、アテネ、テッサロニキ、パトラ周辺でプロアスティアコスが運行する新しい郊外/通勤列車路線が拡張されている。アテネとテッサロニキ間の近代的な都市間鉄道接続が確立されており、全長2500 kmの鉄道網の多くの部分で複線化の改良が進められている。また、アテネとパトラ間の新しい複線標準軌鉄道(旧メーターゲージのピレウス・パトラ鉄道を置き換える)が建設中で、段階的に開通している。国際鉄道路線は、ギリシャの都市をヨーロッパの他の地域、バルカン諸国、トルコと結んでいる。

旅客輸送は主にアテネとテッサロニキを結ぶ幹線で行われ、貨物輸送も一定の役割を担っているが、道路輸送に比べてシェアは低い。高速鉄道の整備計画も存在するが、経済状況により進捗は限定的である。

11.3. 海上交通

全ての主要な島々は本土との間でフェリーが運航されている。アテネの港であるピレウスは、2021年時点でヨーロッパで3番目に旅客数の多い港であった。2019年にはギリシャで3700万人の乗客が船で移動し、これはヨーロッパで2番目に多い数である。主要港湾としては、ピレウスの他に、テッサロニキ港、パトラ港、イグメニツァ港などがあり、国内外への旅客・貨物輸送の拠点となっている。エーゲ海やイオニア海の島々を結ぶフェリー網は非常に発達しており、観光客や島民の重要な足となっている。海上貨物輸送も、ギリシャが世界有数の海運国であることから、国際貿易において極めて重要な役割を果たしている。

11.4. 航空交通

ギリシャには39のアクティブな空港があり、そのうち15カ所が国際便を運航している。アテネ国際空港は2023年に2800万人以上の旅客を扱った。ほとんどのギリシャの島々と主要都市は、二つの主要航空会社であるオリンピック航空とエーゲ航空によって空路で結ばれている。テッサロニキ、イラクリオン(クレタ島)、ロドス、ケルキラ(コルフ島)などにも主要な国際空港があり、特に夏季には多くのチャーター便が乗り入れている。国内線は、島嶼部へのアクセスや本土内の長距離移動に利用されている。

11.5. 通信

近代的なデジタル情報通信ネットワークは全地域に及んでいる。3.50 万 km以上の光ファイバーと広範なオープンワイヤネットワークが存在する。ギリシャにおけるブロードバンドインターネットの普及率は高く、2011年初頭時点で合計2,252,653件のブロードバンド接続があり、ブロードバンド普及率は20%であった。2017年には人口の約82%が定期的にインターネットを利用していた。

インターネットアクセス、オフィスアプリケーション、マルチプレイヤーゲームを提供するインターネットカフェは一般的な光景であり、3Gおよび4G-LTE携帯電話ネットワーク上のモバイルインターネットやWi-Fi接続はほぼどこでも見つけることができる。2022年7月現在、5Gサービスはほとんどの主要都市で利用可能である。国連は、ギリシャを高度に発達した情報通信インフラを持つ上位30カ国の一つにランク付けしている。

固定電話の普及率は依然として高いが、携帯電話とインターネット電話の利用が増加している。主要な通信事業者は、旧国営のOTE(Hellenic Telecommunications Organization)とその子会社であるCosmote(携帯電話)、Vodafone Greece、Wind Hellasなどである。

12. 文化

ギリシャ文化は、古代ギリシャの輝かしい遺産を基盤とし、東ローマ帝国、オスマン帝国、ヴェネツィア共和国など、様々な文明の影響を受けながら発展してきた。ギリシャ独立戦争は、この多面的な文化を再活性化させ、単一でまとまりのある実体としての現代ギリシャ文化を生み出す上で重要な役割を果たしたとされる。文学、芸術、建築、音楽、哲学、料理、祭りなど、多様な分野において、古代からの伝統と現代的な創造性が融合し、ギリシャ文化の独自性を形成している。

12.1. 哲学

古代ギリシャ哲学は、伝統文化に対する理性と批判的思考を重視する傾向を含み、それによって西洋の知的伝統を開始した。それ以前の思想家たちが自然界の原始科学的な説明を提供したのに対し、紀元前5世紀のアテネのソクラテスは倫理学を体系的に問い詰めた。次の世紀には、彼の弟子であるプラトンが、倫理学、政治哲学、形而上学、認識論に関する現在もなお適切な対話篇を著した。プラトンの多作な弟子であるアリストテレスによって構成された論文の主題もあり、その思想、特に物理学における思想(アリストテレス主義)は、何世紀にもわたって西洋に浸透した。ヘレニズム期には、キュニコス主義、ストア派、エピクロス主義、懐疑主義といった他の哲学学派が出現し、新プラトン主義がその後の思想を支配した。

ビザンツ哲学はキリスト教的世界観を特徴としていたが、プラトン、アリストテレス、新プラトン主義者たちのギリシャ語文献から直接思想を引き出すことができた。コンスタンティノープルの陥落前夜、ゲオルギオス・ゲミストス・プレトンは「ヘレネス」という用語の使用を復活させようとし、古代世界のオリュンポス十二神への回帰を主張した。古典ギリシャ知識の保存に大きく貢献したビザンツのギリシャ人学者は、ビザンツ陥落後、文献を携えて西欧へ逃れ、ルネサンスに大きく貢献した。

近代においては、近代ギリシャ啓蒙(ギリシャ語: Διαφωτισμός、「啓蒙」、「照明」)は、啓蒙時代とその哲学的・政治的思想のギリシャ的表現であった。著名な代表者には、アダマンティオス・コライス、リガス・フェレオス、テオフィロス・カイリスがいた。その他の近代ギリシャの哲学者や政治学者には、ヘレ・ランブリディス、コルネリオス・カストリアディス、ニコス・プーランツァス、クリストス・ヤナラスなどがいる。

12.2. 文学

コンスタンディノス・カヴァフィスの作品は主にヘレニズムの過去に触発された。オデッセアス・エリティスとギオルゴス・セフェリスは30年代世代の代表であり、ノーベル文学賞受賞者であった。

ギリシャ文学は、古代、ビザンティン、現代ギリシャの三つの主要なカテゴリーに分けることができる。アテネは西洋文学発祥の地と考えられている。ギリシャ文学の始まりには、紀元前800年頃またはそれ以降に作られたホメロスの記念碑的作品『イーリアス』と『オデュッセイア』がある。古典期には、西洋文学の多くのジャンルがより顕著になった。抒情詩、頌歌、牧歌、エレジー、エピグラム、喜劇と悲劇の劇的表現、歴史叙述、修辞学的論文、哲学的弁証法、哲学的論文がすべてこの時期に生まれた。二人の主要な抒情詩人はサッフォーとピンダロスであった。ヘロドトスとトゥキディデスは、この時期の最も影響力のある歴史家二人である。

ビザンチン文学は、アッティカ・ギリシャ語、中世および初期現代ギリシャ語で書かれ、キリスト教中世におけるビザンチン・ギリシャ人の知的活動の表現である。「民衆」ビザンチン文学と初期現代ギリシャ文学はともに11世紀に始まったが、両者は区別できない。

現代ギリシャ文学とは、11世紀のビザンティン時代後期から現れた共通の現代ギリシャ語で書かれた文学を指す。クレタ・ルネサンスの詩『エロトクリトス』はこの時代の傑作と見なされている。これは1600年頃にヴィツェンツォス・コルナロス(1553年-1613年)によって書かれた韻文ロマンスである。その後、ギリシャ啓蒙時代(ディアフォティスモス)には、アダマンティオス・コライスやリガス・フェレオスといった作家たちがその著作でギリシャ革命の準備をした。

現代ギリシャ文学の主要な人物には、ディオニシオス・ソロモス、アンドレアス・カルヴォス、アンゲロス・シケリアノス、エマヌエル・ロイディス、ディミトリオス・ヴィケラス、コスティス・パスマス、ペネロピ・デルタ、ヤニス・リッツォス、アレクサンドロス・パパディアマンティス、ニコス・カザンザキス、アンドレアス・エンピリコス、コスタス・カリョタキス、グリゴリオス・クセノプロス、コンスタンディノス・カヴァフィス、ニコス・カヴァディアス、コスタス・ヴァルナリス、キキ・ディムーラなどがいる。ギリシャの作家のうち二人がノーベル文学賞を受賞している:1963年のギオルゴス・セフェリスと1979年のオデッセアス・エリティスである。

12.3. 美術

ギリシャにおける美術制作は、先史時代の先ギリシャ文明であるキクラデス文明とミノア文明に始まり、両者は地元の伝統と古代エジプト美術の影響を受けた。

古代ギリシャには相互に関連する絵画の伝統があった。技術的な違いにより、それらは異なる発展を遂げた。すべての絵画技法が考古学的記録において等しくよく表されているわけではない。プリニウスやパウサニアスによると、最も尊敬された芸術形式は、板絵として記述される、木製の板に描かれた個別の移動可能な絵画であった。ギリシャの壁画は、少なくともミノア文明とミケーネ文明に遡り、クノッソス、ティリンス、ミケーネのような遺跡の豪華なフレスコ装飾が見られる。

古代ギリシャの彫刻は、ほぼ完全に加工可能で耐久性のある素材、大理石または青銅で作られており、青銅は5世紀初頭までに主要作品の好ましい媒体となった。一方、主に金と象牙で作られ、神殿の祭神像や豪華な作品に使用されたクリセラティン彫刻ははるかに稀であった。古代ギリシャの彫刻は、多色として知られる特徴である様々な色で彩色されていたことが確立されている。

美術制作はビザンティン時代にも続いた。この新しい美学の最も顕著な特徴は、その「抽象的」または反自然主義的な性格であった。古典美術は現実を模倣する表現を試みることで特徴づけられたが、ビザンティン美術はより象徴的なアプローチを好んだ。ビザンティン絵画は主にイコンと聖人伝に集中した。マケドニア朝ルネサンスは、ビザンツ帝国のマケドニア王朝(867年-1056年)の芸術表現であり、学者はこれを古典的学問への関心の高まりと古典的モチーフのキリスト教美術作品への同化の時代と見なしている。

ポスト・ビザンティン美術学校には、クレタ派とヘプタネソス派が含まれる。ギリシャ王国における最初の芸術運動は、19世紀ギリシャの学術美術(ミュンヘン派)と見なすことができる。近代ギリシャの画家には、ニコラオス・ギジス、ゲオルギオス・ヤコビディス、テオドロス・ヴリザキス、ニキフォロス・リトラス、コンスタンティノス・ヴォラナキス、ニコス・エンゴノプロス、ヤニス・ツァルーヒスなどがおり、著名な彫刻家にはパウロス・プロサレンティス、イオアニス・コッソス、レオニダス・ドロシス、ゲオルギオス・ボナノス、ヤヌリス・ハレパスなどがいる。

12.4. 建築

古代ギリシャ建築は古代ギリシャ人(ヘレネス)によって生み出され、その文化はギリシャ本土、エーゲ海諸島、そして彼らの植民地で紀元前900年頃から西暦1世紀まで栄え、現存する最古の建築作品は紀元前600年頃に遡る。古代ギリシャ建築の形式的語彙、特に建築様式をドリス式、イオニア式、コリント式の3つの明確なオーダーに分割することは、西洋建築に深遠な影響を与えた。

ビザンチン建築はギリシャ語圏で支配的であり、ヨーロッパおよび近東の中世建築に大きな影響を与え、東ローマ帝国の崩壊後に続いたルネサンス建築およびオスマン建築の伝統の主要な祖先となった。

ギリシャ独立後、現代ギリシャの建築家は、伝統的なギリシャおよびビザンティンの要素とモチーフを西ヨーロッパの運動や様式と組み合わせた。パトラは、1829年にフランス軍のギリシャ人技術者スタマティス・ヴルガリスによって直交規則を適用した都市計画が策定された、近代ギリシャ国家初の都市であった。

特別なジャンルとしては、キクラデス諸島の白い家々を特徴とするキクラデス建築と、イピロス地方のイピロス建築が挙げられる。また、イオニア諸島におけるヴェネツィア様式の影響や、ドデカネス諸島における(ファシスト政権時代の)フロレスターノ・ディ・ファウストによる「地中海様式」も重要である。

ギリシャ王国設立後、アテネや他の都市の建築は主に新古典主義建築の影響を受けた。アテネについては、初代ギリシャ国王オソン1世が、建築家スタマティオス・クレアンティスとエドゥアルド・シャウベルトに首都にふさわしい近代的な都市計画の設計を依頼した。1917年のテッサロニキ大火の後、政府はエルネスト・エブラールの監督の下で新しい都市計画を命じた。その他の現代ギリシャの建築家には、アナスタシオス・メタクサス、リサンドロス・カフタンゾグロウ、パナギス・カルコス、エルンスト・ツィラー、クセノフォン・パイオニディス、ディミトリス・ピキオニス、ジョルジュ・カンディリスなどがいる。

気候変動の増大する脅威に対して、考古学的遺跡や記念碑の長期的な保存を確保する必要性が高まっている。

12.5. 音楽と舞踊

ギリシャの声楽は古代にまで遡り、そこでは男女混合の合唱団が娯楽、祝賀、宗教的な目的で演奏を行った。楽器には、複リードのアウロスや、撥弦楽器のリラ、特にキタラと呼ばれる特殊な種類が含まれていた。音楽は教育において重要な役割を果たした。少年たちは6歳から音楽を教えられた。後にはローマ帝国、中東、そして東ローマ帝国からの影響がギリシャ音楽に及んだ。

西洋でポリフォニーの新しい技法が発展していた一方で、東方正教会は変化に抵抗した。そのため、ビザンチン聖歌は単旋律であり続け、いかなる形の器楽伴奏もなかった。その結果、一部のギリシャの詠唱者による特定の試みにもかかわらず、ビザンチン音楽は西洋で芸術の妨げられない発展を促した要素を欠いていた。ビザンティウムは、旋律的で、リズミカルな多様性と表現力を持つ単旋律のビザンチン聖歌を提示した。

ビザンチン聖歌や音楽とともに、ギリシャ人はギリシャの民謡(デモティコ)を培ってきた。これは、アクリティコンとクレフティコンの2つのサイクルに分けられる。アクリティコンは9世紀から10世紀にかけて作られ、東ローマ帝国の辺境守備隊(アクリタイ)の生活と闘争を表現しており、最もよく知られているのはディゲニス・アクリタスに関連するものである。クレフティコンのサイクルは、ビザンティン時代後期からギリシャ独立戦争開始までの間に生まれた。クレフティコンのサイクルは、歴史歌、パラロゲス(物語歌またはバラード)、恋歌、マンティナダ、結婚式の歌、亡命の歌、哀歌とともに、ギリシャ人の生活を表現している。

ヘプタネソス諸島のカンターデス(セレナーデ)は、ギリシャの近代都市ポピュラーソングの先駆けとなり、その発展に影響を与えた。次の世紀の最初の部分において、ギリシャの作曲家はヘプタネソス様式から要素を借用し続けた。1870年から1930年にかけて最も成功した歌は、いわゆるアテネ風セレナーデであり、アテネの劇場シーンを支配したレヴュー、オペレッタ、ノクターンで舞台上演された歌(劇場レヴューソング)であった。

レベティコは、当初は下層階級に関連する音楽であったが、そのあからさまなサブカルチャー的性格の荒々しさが和らげられ、時には認識できないほどになるにつれて、より大きな受け入れられるようになった。これは後のライカ(民衆の歌)の基礎となった。このジャンルの主要な演奏家には、ヴァシリス・ツィツァニス、グリゴリス・ビティコツィス、ステリオス・カザンツィディス、ジョルジュ・ダララス、ハリス・アレクシーウ、グリケリアなどがいる。

西洋の支配下にあったイオニア諸島を通じて、西ヨーロッパのクラシック音楽の主要な進歩がギリシャ本土の人々に紹介された。この地域は、1815年に設立された近代ギリシャクラシック音楽の最初の流派(ヘプタネソス楽派またはイオニア楽派)の発祥の地として注目されている。このジャンルの著名な代表者には、ニコラオス・マンザロス、スピリドン・クシンダス、スピリドン・サマラス、パウロス・カレルなどがいる。マノリス・カロミリスはギリシャ国民楽派の創設者と考えられている。

20世紀には、ギリシャの作曲家たちはアヴァンギャルドおよび近代クラシック音楽の発展に大きな影響を与え、ヤニス・クセナキス、ニコス・スカルコッタス、ディミトリ・ミトロプーロスといった人物が国際的な名声を博した。ミキス・テオドラキス、マノス・ハジダキス、エレニ・カラインドルー、ヴァンゲリス、デミス・ルソスのような作曲家や音楽家は国際的な支持を得ており、その中には『その男ゾルバ』、『セルピコ』、『日曜はダメよ』、『アメリカ アメリカ』、『永遠と一日』、『炎のランナー』、『ブレードランナー』のような有名な映画音楽が含まれる。映画音楽で知られるギリシャ系アメリカ人の作曲家には、ヤニーやベイジル・ポールドゥリスがいる。20世紀および21世紀のギリシャのオペラ歌手やクラシック音楽家には、マリア・カラス、ナナ・ムスクーリ、マリオ・フランゴリス、レオニダス・カヴァコス、ディミトリス・スグロスなどがいる。

1967年から1974年のギリシャ軍事政権時代、ミキス・テオドラキスの音楽は禁止され、作曲家は投獄、国内追放、そして強制収容所に入れられたが、国際的な反響により最終的にギリシャを離れることを許された。軍事政権時代にリリースされたポップグループPollの「Make Love, Stop the Gunfire」は、ギリシャのロックにおける最初の反戦プロテストソングと見なされている。

ギリシャは1974年のコンテストでデビューして以来、ユーロビジョン・ソング・コンテストに35回参加している。2005年には、ギリシャ系スウェーデン人歌手エレナ・パパリズーが歌う「マイ・ナンバー・ワン」でギリシャが優勝し、この曲は様々な国、特にギリシャで大ヒットとなり、2006年の第51回ユーロビジョン・ソング・コンテストはアテネで開催された。

12.6. 演劇と映画

西洋形式の演劇はギリシャで生まれた。悲劇(紀元前6世紀後半)、喜劇(紀元前486年)、そしてサテュロス劇は、古典期アテネのポリスで出現し、神ディオニューソスを称えるディオニューシア祭の一部として制度化された3つの演劇ジャンルであった。古典期に書かれ上演された数百の悲劇のうち、アイスキュロス、ソポクレス、エウリピデスという3人の作家による限られた数の作品のみが現存している。現存するアリストパネスの作品は、喜劇的表現の宝庫である。

ビザンティン時代には演劇芸術は衰退し、国家の敵意にもかかわらず生き残った唯一の形式は民俗演劇(ミモスとパントミモス)であった。オスマン帝国時代には、主要な民俗演劇芸術はカラギョズであった。現代ギリシャ演劇につながるルネサンスは、ヴェネツィア領クレタで起こった。この時代の重要な劇作家には、ヴィツェンツォス・コルナロスやゲオルギオス・ホルタツィスなどがいる。

近代ギリシャ演劇は独立後、19世紀初頭に生まれ、当初はヘプタネソス演劇や、イタリアオペラのようなメロドラマの影響を受けた。ノービレ・テアトロ・ディ・サン・ジャコモ・ディ・コルフは、近代ギリシャ初の劇場およびオペラハウスであり、最初のギリシャオペラであるスピリドン・クシンダスの『議会候補者』が上演された場所であった。19世紀後半から20世紀初頭にかけて、アテネの演劇界はレヴュー、ミュージカル喜劇、オペレッタ、夜想曲が支配的であり、著名な劇作家にはスピリドン・サマラス、ディオニシオス・ラヴランガス、テオフラストス・サケラリディスなどがいた。

ギリシャ国立劇場は1900年に王立劇場として開場した。近代ギリシャ演劇の著名な劇作家には、グリゴリオス・クセノプロス、ニコス・カザンザキス、パンテリス・ホルン、アレコス・サケラリオス、ヤコボス・カンバネリスなどがおり、著名な俳優にはキヴェリ・アンドリアヌ、マリカ・コトプーリ、アイミリオス・ヴェアキス、オレスティス・マクリス、カティーナ・パクシヌー、マノス・カトラキス、ディミトリス・ホルンなどがいる。重要な演出家には、ディミトリス・ロンティリス、アレクシス・ミノティス、カロロス・クーンなどがいる。

映画は1896年にギリシャで初めて上映されたが、最初の映画館は1907年にアテネに開館した。1914年、アスティ映画会社が設立され、長編映画の製作が始まった。有名な伝統的恋愛物語である『ゴルフォ』は、最初のギリシャ長編映画と見なされているが、それ以前にもニュース映画などの小規模な製作はあった。1931年、オレスティス・ラスコスは、ヨーロッパ映画における最初のヌードシーンの一つを含む『ダフニスとクロエ』を監督した。これは海外で上映された最初のギリシャ映画であった。1944年、カティーナ・パクシヌーは『誰がために鐘は鳴る』でアカデミー助演女優賞を受賞した。

1950年代と1960年代初頭は、ギリシャ映画の「黄金時代」と考えられている。この時代の監督や俳優はギリシャで重要な人物として認められ、一部は国際的な名声を得た:ゲオルギオス・ザヴェラス、イレーネ・パパス、メリナ・メルクーリ、マイケル・カコヤニス、アレコス・サケラリオス、ニコス・ツィフォロス、ヤコボス・カンバネリス、カティーナ・パクシヌー、ニコス・クンドゥロス、エリー・ランベティなど。年間60本以上の映画が製作され、そのほとんどがフィルム・ノワールの要素を持っていた。注目すべき映画には、『酔っぱらい』(1950年、ゲオルギオス・ザヴェラス監督)、『偽のコイン』(1955年、ゲオルギオス・ザヴェラス監督)、『Πικρό Ψωμί』(1951年、グリゴリス・グリゴリウ監督)、『ドラコス』(1956年、ニコス・クンドゥロス監督)、『ステラ』(1955年、カコヤニス監督、カンバネリス脚本)、『若者よ горе』(1961年、アレコス・サケラリオス監督)、『栄光の空』(1962年、タキス・カネロプロス監督)、『赤いランタン』(1963年、ヴァシリス・ゲオルギアディス監督)などがある。

カコヤニスはアンソニー・クイン主演の『その男ゾルバ』を監督し、最優秀監督賞、最優秀脚色賞、最優秀作品賞にノミネートされた。フィノス・フィルムはこの時期、『Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο』、『マダレナ』、『シカゴから来た叔母』、『Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο』など多くの映画で貢献した。

1970年代と1980年代には、テオ・アンゲロプロスが注目すべき映画を監督した。彼の映画『永遠と一日』は、1998年カンヌ国際映画祭でパルム・ドールとエキュメニカル審査員賞を受賞した。

ギリシャ系ディアスポラには、ギリシャ系フランス人のコスタ=ガヴラスや、ギリシャ系アメリカ人のエリア・カザン、ジョン・カサヴェテス、アレクサンダー・ペインなど、国際的に有名な映画製作者がいる。ヨルゴス・ランティモスは、その作品で4つのアカデミー賞にノミネートされており、その中には『ドッグトゥース』(2009年)で外国語映画賞、『ロブスター』(2015年)でオリジナル脚本賞、『女王陛下のお気に入り』(2018年)で作品賞と監督賞が含まれる。

12.7. 食文化

ギリシャ料理は地中海食の特徴を持ち、特にクレタ島の料理に代表される。ギリシャ料理は、ムサカ、パスティチオ、古典的なギリシャサラダ、ファソラーダ、スパナコピタ、スブラキなどの地元の料理に新鮮な食材を取り入れている。いくつかの料理は古代ギリシャにまで遡ることができ、例えばスコルダリア(クルミ、アーモンド、潰したニンニク、オリーブオイルの濃厚なピューレ)、レンズ豆のスープ、レツィーナ(松脂で封をした白またはロゼワイン)、パステリ(蜂蜜で焼いたゴマのキャンディーバー)などがある。人々は、ザジキのようなディップ、タコのグリルや小魚、フェタチーズ、ドルマデス(米、カランツ、松の実をブドウの葉で包んだもの)、様々な豆類、オリーブ、チーズなどの小皿料理(メゼ)を楽しむことが多い。オリーブオイルは広く用いられる。

甘いデザートには、メロマカロナ、ディプレス、ガラクトブレコなどがあり、飲み物にはウーゾ、メタクサ、レツィーナを含むワインなどがある。ギリシャ料理は本土の地域や島ごとに異なる。他の地中海料理よりも頻繁に使用する風味付けには、オレガノ、ミント、ニンニク、タマネギ、ディル、月桂樹の葉などがある。その他の一般的なハーブやスパイスには、バジル、タイム、フェンネルの種などがある。多くのレシピ、特に国の北部では、肉と組み合わせて「甘い」スパイス(例えば、シチューにシナモンやクローブ)を使用する。クトゥキアはギリシャで一般的な地下レストランである。

12.8. 服飾

ギリシャの伝統衣装は、古代からの歴史と地域ごとの特色を反映しており、現代のファッションにも影響を与えている。

古代ギリシャの代表的な衣装には、男女ともに着用された長方形の布を体に巻き付けてピンで留めるキトンや、より厚手のウールで作られ、キトンの上に羽織るヒマティオン、短いチュニックであるクラミスなどがある。女性は、体にフィットし、しばしば複雑な刺繍が施されたペプロスも着用した。履物としては、サンダルが一般的であった。

オスマン帝国支配時代を経て、ギリシャ各地で独自の民族衣装が発展した。男性の衣装として最も有名なものの一つがフスタネーラで、これは白いプリーツスカート状の短いキルトであり、特に本土の山岳地帯やペロポネソス半島で着用された。これに、刺繍入りのベスト(γιλέκοイレコ現代ギリシア語)、幅広の帯(ζωνάριゾナリ現代ギリシア語)、そして先端にポンポンのついた靴(ツァルーヒア)などが組み合わされた。島嶼部では、ゆったりとしたズボン(βράκαヴラカ現代ギリシア語)や、海軍風の衣装が見られた。

女性の伝統衣装は地域差が大きく、豊かな色彩と手の込んだ刺繍が特徴である。頭飾り(スカーフや帽子)、宝飾品も重要な要素であった。例えば、イピロス地方の女性は重厚なウールのドレスと銀の装飾品を身に着け、エーゲ海の島々では明るい色のスカートやブラウス、刺繍入りのエプロンなどが特徴的であった。

現代ギリシャのファッションは、西ヨーロッパのトレンドを取り入れつつも、伝統的なモチーフや素材(例えば、ギリシャ刺繍や天然素材)からインスピレーションを得たデザインも見られる。アテネには多くのファッションデザイナーやブティックがあり、ギリシャ独自のスタイルを発信している。民族衣装は、現在では主に祭りや伝統行事、観光客向けのパフォーマンスなどで着用される。

12.9. 祭り・祝祭日

ギリシャの法律によれば、年間を通じて毎週日曜日は公休日である。1970年代後半以降、土曜日も学校や多くの職場が休みとなっている。これに加えて、4つの必須の公式祝日がある:3月25日(ギリシャ独立記念日)、復活祭月曜日、8月15日(聖母マリア被昇天祭または生神女就寝祭)、そして12月25日(クリスマス)。5月1日(メーデー)と10月28日(「ノー」の日)は法律で任意と規定されているが、従業員に休日を与えるのが慣例となっている。しかし、ギリシャでは毎年労働省によって義務的または任意として発表される以上の公休日が祝われている。これらの非固定の国民の祝日のリストはほとんど変わらず、ここ数十年変わっておらず、毎年合計11の国民の祝日がある。

国民の祝日に加えて、全国的に祝われるわけではなく、特定の専門職グループまたは地域社会によってのみ祝われる公休日もある。例えば、多くの自治体には「守護聖人の日」や「解放記念日」がある。そのような日には学校が休みになるのが慣例である。

宗教的な祭り以外で注目すべき祭りには、パトラのカーニバル、アテネ・エピダウロス音楽祭、そして各地のワイン祭りなどがある。テッサロニキ市も多くの祭りやイベントの開催地である。テッサロニキ国際映画祭は南ヨーロッパで最も重要な映画祭の一つである。

主要な宗教的祝祭日としては、復活大祭(パスハ)が最も重要であり、それに続く聖週間は様々な儀式が行われる。公現祭(1月6日)には、各地で十字架を海や川に投げ入れ、若者がそれを拾い上げる「祝福された水」の儀式が行われる。

地方の祭り(パニギリア)は、特定の聖人の日や収穫期などに開催され、伝統音楽、踊り、地元の料理で賑わう。これらの祭りは、地域の文化や共同体の絆を維持する上で重要な役割を果たしている。

12.10. 世界遺産

ギリシャは豊かな歴史と文化遺産に恵まれ、多くの遺跡がユネスコ世界遺産に登録されている。これらの遺産は、古代ギリシャ文明、東ローマ帝国時代、そしてそれ以降の歴史を物語る貴重な証である。

ギリシャ国内の世界遺産(2024年時点)は以下の通り。

- 文化遺産

1. アテナイのアクロポリス(アテネ)- パルテノン神殿など古代アテネの象徴。

2. デルフィの考古遺跡 - 古代ギリシャの神託の中心地。

3. エピダウロスの考古遺跡 - 古代劇場やアスクレペイオン(医療施設)で有名。

4. オリンピアの考古遺跡 - 古代オリンピック発祥の地。

5. ミケーネとティリンスの考古遺跡群 - ミケーネ文明の主要な中心地。

6. ミストラスの考古遺跡 - 東ローマ帝国後期の要塞都市。

7. デロス島 - アポロン神とアルテミス神生誕の聖地とされる島。

8. サモス島のピタゴリオンとヘラ神殿 - 古代の港湾都市とヘラ神殿の遺跡。

9. フィリッポイの考古遺跡 - 古代マケドニアの都市で、使徒パウロがヨーロッパで最初にキリスト教を伝えた場所。

10. バッサイのアポロ・エピクリオス神殿 - 保存状態の良い古代神殿。

11. テッサロニキの初期キリスト教と東ローマ時代の建造物群 - ロトンダ、聖デメトリオス聖堂など。

12. ロドス島の中世都市 - 聖ヨハネ騎士団によって築かれた城塞都市。

13. コルフ島の旧市街(ケルキラ)- ヴェネツィア共和国時代の影響を色濃く残す港町。

14. ダフニ修道院群、オシオス・ルカス修道院、ヒオス島のネア・モニ修道院 - 東ローマ帝国中期の代表的な修道院建築。

15. ザゴリの文化的景観 - イピロス地方の伝統的な石造りの村々と橋。

- 複合遺産

1. メテオラの修道院群 - 奇岩群の上に建てられた修道院。

2. アトス山 - 正教会の聖地で、修道士による自治が行われている。

これらの世界遺産は、ギリシャの歴史的、文化的価値を世界に示し、多くの観光客を惹きつけている。保護と維持管理は、ギリシャ政府および国際社会にとって重要な課題である。

13. スポーツ

ギリシャはスポーツと深い関わりを持ち、特にオリンピック発祥の地として知られている。国内ではサッカーとバスケットボールが特に人気があり、国際大会でも多くの成果を収めている。

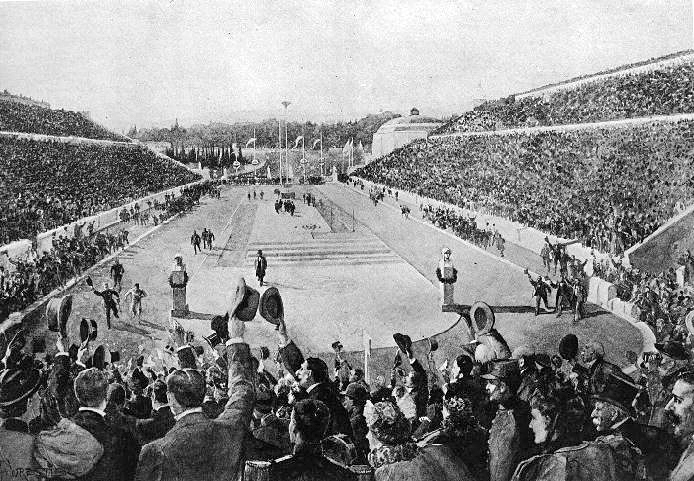

13.1. オリンピック

ギリシャは、紀元前776年にオリンピアで初めて記録された古代オリンピックの発祥の地であり、近代オリンピックも2度開催している(初回の1896年アテネオリンピックと2004年アテネオリンピック)。開会式の選手団入場では、古代オリンピックの先駆者としての創設国として、常にギリシャが最初に入場する。ギリシャは全ての夏季オリンピックに出場しており、これはそうした4カ国のうちの1つである。合計121個のメダル(金35、銀45、銅41)を獲得しており、ギリシャは夏季オリンピックメダル総獲得数で金メダル数において33位にランクされている。これまでの最高の成績は1896年アテネオリンピックで、ギリシャはメダル獲得数で金メダル10個を獲得し2位となった。

13.2. サッカー

サッカーギリシャ代表は、2024年時点で世界ランキング54位(2008年と2011年には最高8位に到達)であり、スポーツ史上最大の番狂わせの一つとしてUEFA EURO 2004で欧州王者に輝いた。国内プロサッカーリーグのギリシャ・スーパーリーグは14チームで構成されている。最も成功しているクラブはオリンピアコス、パナシナイコス、AEKアテネである。

13.3. バスケットボール

バスケットボールギリシャ代表は数十年にわたる卓越した伝統を持ち、世界のトップバスケットボール大国の一つと見なされている。2012年時点で、世界ランキング4位、ヨーロッパで2位にランクされていた。欧州選手権では1987年と2005年に2度優勝しており、過去4回のFIBA世界選手権のうち2回でベスト4に進出し、2006年世界選手権では世界2位となった。国内トップバスケットボールリーグのA1エスニキは14チームで構成されている。最も成功しているギリシャのチームはパナシナイコス、オリンピアコス、アリス・テッサロニキ、AEKアテネ、P.A.O.K.である。ギリシャのバスケットボールチームは、過去25年間でヨーロッパのバスケットボールで最も成功している。ギリシャ代表チームが2005年欧州選手権で優勝した後、ギリシャはサッカーとバスケットボールの両方で現役の欧州チャンピオンとなった。

13.4. その他の人気スポーツ

水球女子ギリシャ代表は世界の主要勢力の一つとして台頭し、2011年世界水泳選手権で世界チャンピオンとなった。2005年のワールドリーグで金メダル、2010年および2012年のヨーロッパ選手権で銀メダルを獲得した。水球男子ギリシャ代表は、2005年に世界第3位の水球チームとなった。国内トップ水球リーグであるギリシャ男子水球リーグおよびギリシャ女子水球リーグは、ヨーロッパの水球におけるトップ国内リーグの一つと見なされており、そのクラブはヨーロッパの大会で大きな成功を収めている。

バレーボール男子ギリシャ代表は、ヨーロッパバレーボール選手権で銅メダル1個、ヨーロッパバレーボールリーグで銅メダル1個を獲得し、オリンピックで5位に入賞した。ギリシャリーグのA1エスニキは、ヨーロッパのトップバレーボールリーグの一つと見なされており、ギリシャのクラブはヨーロッパの大会で大きな成功を収めている。オリンピアコスは国内で最も成功しているバレーボールクラブである。ハンドボールでは、ACディオミディス・アルグスがヨーロッパカップで優勝した唯一のギリシャのクラブである。

その他、陸上競技、重量挙げ、レスリング、テニス、セーリングなどもギリシャで人気のあるスポーツである。