1. 生涯

アンドレ・モルワの生涯は、彼のアルザス系ユダヤ人としての家族背景、第一次世界大戦と第二次世界大戦における軍務経験、そして作家としての輝かしいキャリアによって特徴づけられる。彼は個人的な経験を作品に昇華させ、フランス文学界に多大な貢献をした。

1.1. 幼少期と教育

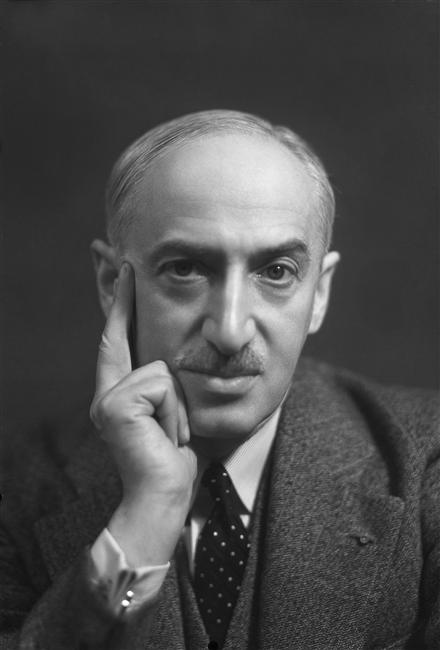

アンドレ・モルワは、1885年7月26日にノルマンディー地方のエルブフで、Émile Salomon Wilhelm Herzogエミール・サロモン・ヴィレルム・エルゾグフランス語として生まれた。

q=Elbeuf|position=left

彼の家族はアルザス系のユダヤ人で、父エルンスト・エルゾグは織物製造業者であった。1870年から1871年の普仏戦争後、家族はアルザスを離れてエルブフに避難し、そこで羊毛工場を経営した。この際、家族はアルザスから全従業員を連れて移住したため、モルワの祖父は「フランスの産業を救った」功績によりレジオンドヌール勲章を授与されている。この家族背景は、彼の小説『ベルナール・ケネー』にも反映されており、芸術的・知的な傾向を持つ第一次世界大戦の若き退役軍人が、不本意ながら祖父の織物工場の経営に携わるという、自伝的要素の強い物語となっている。

モルワはルーアンのコルネイユ高等学校(Lycée Pierre Corneilleリセ・ピエール・コルネイユフランス語)で教育を受けた。

q=Rouen|position=right

ここで哲学者アラン(Émile-Auguste Chartierエミール=オーギュスト・シャルティエフランス語)に師事し、その思想から多大な影響を受けた。アランからの教えは、彼の後の文学スタイルや人生観の形成に深く関わっている。

1.2. 軍務と戦争経験

アンドレ・モルワは、第一次世界大戦中にフランス陸軍に入隊し、通訳官として従軍した。彼はウィンストン・チャーチル中佐の通訳を務め、その後はイギリス陸軍の連絡将校として活動した。この戦争経験は、彼の作家としてのキャリアの出発点となった。1918年に発表された処女作『ブランブル大佐の沈黙』(Les silences du colonel Brambleレ・シランス・デュ・コロネル・ブランブルフランス語)は、その従軍経験を機知に富み、社会的に現実的な描写で綴った作品であり、フランスで即座に成功を収めた。この作品は英語にも翻訳され、『The Silence of Colonel Brambleザ・サイレンス・オブ・コロネル・ブランブル英語』としてイギリスやその他の英語圏の国々でも広く人気を博した。彼の他の多くの作品も英語に翻訳されており、その多くはイギリス人やイギリスの主題を扱っている。

第二次世界大戦が勃発すると、彼はイギリス軍総司令部に配属されたフランスの公式オブザーバーに任命され、イギリス軍と共にベルギーへ赴いた。彼はフランス政府の主要な政治家たちと個人的な知己があり、1940年6月10日にはロンドンへの任務に派遣された。しかし、ヴィシー・フランス政府とドイツの休戦協定によりその任務は終了し、モルワは除隊してイギリスからカナダへと渡った。この間の経験は、彼の著書『フランス敗れたり』(Tragedy in Franceトラジェディ・イン・フランス英語)に詳細に記されている。第二次世界大戦後期には、再びフランス軍および自由フランス軍に勤務した。

1.3. 改名と死去

アンドレ・モルワは、長年にわたって使用してきた筆名である「モルワ」を、1947年に法的に本名とした。

彼は小説家、伝記作家、歴史家、児童文学作家、サイエンス・フィクション作家として長きにわたるキャリアを全うし、1967年10月9日にヌイイ=シュル=セーヌで死去した。彼の遺体は、パリ近郊のヌイイ=シュル=セーヌ共同墓地に埋葬されている。

2. 文学世界

アンドレ・モルワの文学世界は、その多様なジャンルと独特のスタイルによって特徴づけられる。彼は小説、エッセイ、伝記、歴史書といった幅広い分野で執筆活動を行い、文学界に多大な影響を与えた。

2.1. 文学スタイルと影響

アンドレ・モルワの文学スタイルは、彼が師事した哲学者アランからの影響を強く受けている。彼の文章は機知に富み、現実的であり、広範な教養と穏健な人生観・社会観に裏打ちされている。彼は、フランス文学におけるモラリスト(道徳家)の伝統を受け継ぎ、人間の心理や社会の仕組みに対する鋭い洞察を、平易かつ柔軟な文体で表現した。

特にエッセイ作品では、その「espritエスプリフランス語」(機知)が光り、例えば『生活術』(Un art de vivreアン・アール・ド・ヴィーヴルフランス語)や『愛の七つの顔』(Sept visages de l'amourセット・ヴィサージュ・ド・ラムールフランス語)などでは、穏健な人生観と社会観が力説されている。彼の作品は、読者に深い共感を呼び起こし、人生や社会に対する思索を促すものであった。

2.2. 主要著作

アンドレ・モルワの著作は多岐にわたり、それぞれのジャンルで高い評価を得ている。

2.2.1. 小説とエッセイ

モルワは、小説家としても優れた作品を残している。彼の処女作『ブランブル大佐の沈黙』(1918年)は、第一次世界大戦の経験を基にした機知に富んだ社会派小説であり、フランスで大きな成功を収めた。その他の代表的な小説には、『天使と野獣』(Ni ange, ni bêteニ・アンジュ・ニ・ベートゥフランス語、1919年)、『気候』(Climatsクリマフランス語、1923年)や『家族の循環』(Le cercle de familleル・セルクル・ド・ファミーユフランス語、1932年)などがある。特に『気候』は、その心理描写の深さで知られている。また、自伝的要素の強い『ベルナール・ケネー』(1927年)では、芸術的・知的な若者が家業の織物工場に引き込まれる葛藤が描かれている。

エッセイ作品では、『生活術』(Un art de vivreアン・アール・ド・ヴィーヴルフランス語、1939年)や『愛の七つの顔』(Sept visages de l'amourセット・ヴィサージュ・ド・ラムールフランス語、1946年)が有名である。これらの作品は、彼の穏健な人生観と社会観を反映しており、読者に生きる上での知恵と洞察を提供した。他にも、『魂を衡る男』(Le Peseur d'âmesル・ペズール・ダームフランス語、1931年)、『読心器』(La machine à lire les penséesラ・マシーヌ・ア・リール・レ・パンセフランス語、1937年)、『Woman Without Loveウーマン・ウィズアウト・ラブ英語』(1944年)、『From My Journalフロム・マイ・ジャーナル英語』(1947年)、『Lettres à l'inconnueレットル・ア・ランコニュフランス語』(1953年)、『Lettre ouverte à un jeune homme sur la conduite de la vieレットル・ウヴェルト・ア・アン・ジューヌ・オム・シュル・ラ・コンデュイット・ド・ラ・ヴィフランス語』(1966年)など、多岐にわたるエッセイを発表している。

2.2.2. 伝記作品

モルワは「小説的伝記」のジャンルを確立し、多くの著名な人物の生涯を詳細かつ魅力的に描いた。彼の伝記作品は、厳密な資料調査に基づきながらも、物語としての面白さを追求している点が特徴である。

- 『シェリィ伝』(Ariel, ou La vie de Shelleyアリエル、ウ・ラ・ヴィ・ド・シェリーフランス語、1923年):詩人パーシー・ビッシュ・シェリーの生涯を描いた作品で、彼の代表作の一つ。

- 『ディズレーリ伝』(La vie de Disraëliラ・ヴィ・ド・ディズレーリフランス語、1927年):イギリスの政治家ベンジャミン・ディズレーリの生涯を詳述。

- 『バイロン』(Byronバイロンフランス語、1930年):詩人ジョージ・ゴードン・バイロンの伝記。

- 『リヨテ元帥伝』(Lyauteyリヨテフランス語、1931年):フランスの軍人ユベール・リヨテの伝記。

- 『シャトーブリアン』(Chateaubriandシャトーブリアンフランス語、1932年):作家フランソワ=ルネ・ド・シャトーブリアンの伝記。

- 『ヴォルテール』(Voltaireヴォルテールフランス語、1932年、1935年):哲学者ヴォルテールの伝記。

- 『エドワァド七世とその時代』(Édouard VII et son tempsエドゥアール・セット・エ・ソン・タンフランス語、1933年):イギリス国王エドワード7世の時代を描写。

- 『ショパン』(Chopinショパンフランス語、1942年):作曲家フレデリック・ショパンの伝記。

- 『マルセル・プルーストを求めて』(À la recherche de Marcel Proustア・ラ・ルシェルシュ・ド・マルセル・プルーストフランス語、1949年):作家マルセル・プルーストの伝記。

- 『ジョルジュ・サンドの生涯』(Lélia, ou la vie de George Sandレリア、ウ・ラ・ヴィ・ド・ジョルジュ・サンドフランス語、1952年):作家ジョルジュ・サンドの伝記。

- 『宿命の血』(Destins exemplairesデスタン・エグザンプレールフランス語、1952年)。

- 『セシル・ローズ』(Cecil Rhodesセシル・ローズ英語、1953年):イギリスの政治家セシル・ローズの伝記。

- 『ヴィクトール・ユゴー 詩と愛と革命』(Olympio ou la vie de Victor Hugoオリンピオ・ウ・ラ・ヴィ・ド・ヴィクトール・ユゴーフランス語、1954年):作家ヴィクトル・ユーゴーの伝記。

- 『アレクサンドル・デュマ』(Les Titans ou Les Trois Dumasレ・ティタン・ウ・レ・トロワ・デュマフランス語、1957年):デュマ親子三代の伝記。

- 『Adrienne, ou, La vie de Mme de La Fayetteアドリエンヌ、ウ、ラ・ヴィ・ド・マダム・ド・ラ・ファイエットフランス語』(1960年)。

- 『プロメテウス』(Prométhée ou la Vie de Balzacプロメテ、ウ・ラ・ヴィ・ド・バルザックフランス語、1965年):作家オノレ・ド・バルザックの伝記。

これらの伝記作品は、対象人物の人間性や時代背景を的確に描写し、その行動や思想を深く分析している点で高く評価されている。

2.2.3. 歴史著作

モルワは、歴史家としても重要な業績を残している。彼の歴史書は、広範な知識と明快な叙述スタイルで、複雑な歴史の流れを分かりやすく解説している。

- 『英国史』(Histoire d'Angleterreイストワール・ダングルテールフランス語、1937年):イギリスの歴史を包括的に描いた大作。

- 『新しき大戦 1939年大戦の原因』(Les origines de la guerre de 1939レ・オリジン・ド・ラ・ゲール・ド・ミルヌフサン・トランヌフフランス語、1939年)。

- 『フランス敗れたり』(Tragedy in Franceトラジェディ・イン・フランス英語、1940年):第二次世界大戦初期のフランスの敗戦を、彼自身の経験を交えて記述。

- 『アメリカ史』(The Miracle of Americaザ・ミラクル・オブ・アメリカ英語、1944年):アメリカ合衆国の歴史を解説。

- 『フランス史』(Histoire de la Franceイストワール・ド・ラ・フランスフランス語、1947年):フランスの歴史を詳細に記述。

これらの歴史書は、単なる事実の羅列に留まらず、歴史に対するモルワ独自の視点と、読者を引き込む叙述スタイルが特徴である。

2.2.4. 短編小説

モルワは、多くの短編小説も執筆しており、その多くは『The Collected Stories of André Mauroisザ・コレクテッド・ストーリーズ・オブ・アンドレ・モルワ英語』(1967年)に収録されている。彼の短編は、人間の心理や社会の奇妙さを描いたものが多く、時に幻想的な要素も含まれる。

代表的な短編として、『Thanatos Palace Hotelタナトス・パレス・ホテル英語』はテレビドラマ『アルフレッド・ヒッチコック・アワー』のエピソードとして、『The Houseザ・ハウス英語』は『ナイト・ギャラリー』のエピソードとしてそれぞれ映像化されている。その他の短編には、『An Imaginary Interviewアン・イマジナリー・インタビュー英語』、『Reality Transposedリアリティ・トランスポーズド英語』、『Darling, Good Evening!ダーリン、グッド・イブニング!英語』、『Lord of the Shadowsロード・オブ・ザ・シャドウズ英語』、『Ariane, My Sister...アリアン、マイ・シスター...英語』、『Home Portホーム・ポート英語』、『Myrrhineミルヒネ英語』、『Biographyバイオグラフィー英語』、『Friendsフレンズ英語』、『Dinner Under the Chestnut Treesディナー・アンダー・ザ・チェスナット・ツリーズ英語』、『Bodies and Soulsボディーズ・アンド・ソウルズ英語』、『The Curse of Goldザ・カース・オブ・ゴールド英語』、『For Piano Aloneフォー・ピアノ・アローン英語』、『The Departureザ・デパーチャー英語』、『The Fault of M. Balzacザ・フォルト・オブ・マダム・バルザック英語』、『Love in Exileラブ・イン・エグザイル英語』、『Wednesday's Violetsウェンズデイズ・ヴァイオレッツ英語』、『A Careerア・キャリア英語』、『Ten Year Laterテン・イヤー・レイター英語』、『Tidal Waveタイダル・ウェイブ英語』、『Transferenceトランスフェランス英語』、『Flowers in Seasonフラワーズ・イン・シーズン英語』、『The Willザ・ウィル英語』、『The Campaignザ・キャンペーン英語』、『The Life of Manザ・ライフ・オブ・マン英語』、『The Corinthian Porchザ・コリンシアン・ポーチ英語』、『The Cathedralザ・カセドラル英語』、『The Antsザ・アンツ英語』、『The Postcardザ・ポストカード英語』、『Poor Mamanプア・ママン英語』、『The Green Beltザ・グリーン・ベルト英語』、『The Neuilly Fairザ・ヌイイ・フェア英語』、『The Birth of a Masterザ・バース・オブ・ア・マスター英語』、『Black Masksブラック・マスクス英語』、『Irèneイレーヌ英語』、『The Lettersザ・レターズ英語』、『The Cuckooザ・クックー英語』などが挙げられる。

2.2.5. 作品の受容と翻訳

アンドレ・モルワの作品は、フランス国内外で広く受け入れられた。特に、処女作『ブランブル大佐の沈黙』はフランスで発表されるやいなや成功を収め、その後すぐに英語に翻訳され、イギリスやその他の英語圏の国々でも人気を博した。彼の作品がしばしばイギリスの人物や主題を扱っていたことも、英語圏での受容に貢献した。彼の主な英語翻訳者はハミッシュ・マイルズであった。

日本においても、モルワの作品は戦後から今日に至るまで100冊以上が翻訳・刊行されており、多くの読者に親しまれている。彼の明快な文体と深遠なテーマは、言語の壁を越えて世界中の読者に感銘を与え、文学史において重要な位置を占めている。

3. 家族

アンドレ・モルワの私生活は、二度の結婚によって特徴づけられる。彼の家族関係は、彼の作品にも影響を与えた。

3.1. 家族関係

モルワは生涯で二度結婚している。最初の妻は、オックスフォード大学で学んだポーランド系ロシア人の若き貴族、ジャンヌ=マリー・ワンダ・ド・シムキェヴィチであった。しかし、彼女は1918年に神経衰弱を患い、1924年に敗血症で死去した。妻の死後、そして父の死後、モルワは家業の織物業から離れることになった。彼の小説『ベルナール・ケネー』では、もし彼が織物産業に没頭し、他の全てを諦めていたらという、彼自身のもう一つの人生が描かれている。

二番目の妻は、シモーヌ・ド・カイヤヴェであった。彼女は劇作家ガストン・アルマン・ド・カイヤヴェと女優ジャンヌ・プーケの娘であり、さらに作家アナトール・フランスの愛人であったレオニーヌ・アルマン・ド・カイヤヴェの孫娘にあたる。1940年のフランスの戦い後、夫妻はナチスに対するプロパガンダ活動を支援するためアメリカ合衆国に移住した。また、作家のジャン=リシャール・ブロッホは彼の義理の兄弟にあたる。

4. 受賞歴と会員資格

アンドレ・モルワは、その文学的功績がフランス文学界で高く評価され、重要な会員資格を得た。

4.1. フランス・アカデミー会員

1938年、アンドレ・モルワはフランスで最も権威ある文学機関であるアカデミー・フランセーズの会員に選出された。この会員資格は、フランス文学者にとって最高の栄誉の一つである。彼は、この会員選出において、当時元帥であったフィリップ・ペタンから奨励と支援を受けていた。モルワは、1941年に出版された自伝『わたしの人生行路』(Call no man happyコール・ノー・マン・ハッピー英語)の中で、ペタンへの感謝の念を表明している。しかし、この自伝が書かれた時点では、ペタンはすでにヴィシー・フランスの国家元首となっており、二人の進む道は大きく異なっていた。

5. 評価と遺産

アンドレ・モルワは、その多岐にわたる著作活動を通じて、フランス文学史に確固たる地位を築いた。彼の作品は、小説、伝記、歴史書、エッセイといった様々なジャンルを横断し、それぞれにおいて高い評価を得た。

彼の文学的遺産は、厳密な資料調査に基づく正確な記述と、読者を引き込む物語性豊かな文体を融合させた「小説的伝記」という独自のスタイルに集約される。これにより、彼は複雑な歴史上の人物や出来事を、一般の読者にも分かりやすく、魅力的に提示することに成功した。彼の伝記作品は、後世の伝記文学に大きな影響を与えただけでなく、対象人物の人間性や時代背景に対する深い洞察を提供し、読者の知的好奇心を刺激した。

また、モルワは「モラリスト」としての側面も持ち合わせていた。彼のエッセイや小説には、人生、愛、社会に対する穏健かつ思慮深い考察が散りばめられており、人間の本質や社会のあり方について深く考えさせるものであった。彼の作品は、時代を超えて普遍的なテーマを扱い、今日でも多くの読者に読み継がれている。

歴史家としての功績も特筆に値する。『英国史』、『フランス史』、『アメリカ史』といった歴史書は、広範な知識と明快な叙述スタイルによって、各国の歴史を包括的に理解するための貴重な資料となっている。

アンドレ・モルワは、知性と感性を兼ね備えた稀有な作家であり、その文学的遺産は、フランス文学のみならず、世界の読書文化に永続的な影響を与え続けている。