1. 概要

バチカン市国(Stato della Città del Vaticanoスター卜・デッラ・チッタ・デル・ヴァティカーノイタリア語、Status Civitatis Vaticanaeステータス・チヴィターティス・ヴァティカーナエラテン語)は、イタリアのローマ市内に位置する、面積約0.49 km2、人口約764人(2023年時点)の世界最小の主権国家です。1929年のラテラノ条約によってイタリア王国から独立し、ローマ教皇を元首とする絶対君主制国家であり、神権政治の性格を有しています。バチカン市国は、全世界に13億人以上の信徒を有するカトリック教会の最高統治機関である聖座(Sancta Sedesサンクタ・セデスラテン語、ローマ教皇庁とも)の所在地であり、その主権を保証する独立領域として機能します。聖座は古代末期より国際法上の主権実体として認められており、バチカン市国とは区別されつつも密接不可分な関係にあります。

その歴史は古代ローマ時代、キリスト教の聖ペテロ殉教の地とされるバチカンの丘に遡ります。中世には広大な教皇領を形成しましたが、19世紀のイタリア統一運動の中でローマ問題と呼ばれる対立を経て世俗領土を失い、ラテラノ条約により現在の独立国家となりました。第二次世界大戦では中立を維持し、戦後は第2バチカン公会議などを通じてカトリック教会の刷新と国際社会における役割の変容を経験してきました。

政治体制は、ローマ教皇が立法・行政・司法の全権を掌握する絶対君主制であり、教皇は枢機卿によるコンクラーヴェで選出される選挙君主制の形態をとります。国家運営はバチカン市国委員会(立法)、バチカン市国行政庁(行政)、独自の司法機関が担いますが、全権は教皇に帰属します。外交関係は聖座の名で行われ、多数の国と国交を結び、国際連合など国際機関にもオブザーバー参加しています。

バチカン市国内には、サン・ピエトロ大聖堂、バチカン宮殿、システィーナ礼拝堂、バチカン美術館群など、ルネサンス期やバロック期の傑作を含む貴重な文化遺産が多数存在し、国全体がユネスコの世界遺産に登録されています。経済は、主にカトリック信者からの献金(ペテロ献金)、バチカン美術館の入場料収入、郵便切手や記念硬貨・土産物の販売で支えられています。通貨はユーロを採用しています。

社会基盤としては、独自の郵便・電話サービス、小規模な鉄道、ヘリポートを有し、メディアとしてはバチカン放送や新聞『オッセルヴァトーレ・ロマーノ』などがあります。市民権は聖座またはバチカン市国での職務に基づいて付与され、職務終了と共に失効するのが一般的で、人口構成は聖職者とスイス衛兵が中心です。

バチカン市国は、その極小の領土にもかかわらず、全世界のカトリック信徒への精神的影響力、国際社会における平和構築、人権擁護、文化遺産の保護といった分野で独自の重要な役割を果たし続けています。

2. 名称

バチカン市国の名称は、その地理的な位置である「バチカンの丘」(Mons Vaticanusモンス・ヴァティカーヌスラテン語)に由来します。「バチカン」という言葉自体は、古代エトルリア人がこの地域に築いた集落「ヴァティカ」(Vaticaヴァティカラテン語)または「ヴァティクム」(Vaticumヴァティクムラテン語)に遡るとされ、古代ローマ人はこの一帯を「アゲル・ヴァティカーヌス」(Ager Vaticanusアゲル・ヴァティカーヌスラテン語、「バチカンの領地」の意)と呼んでいました。

公式名称は、イタリア語では Stato della Città del Vaticanoスター卜・デッラ・チッタ・デル・ヴァティカーノイタリア語(「バチカン市国」の意)、ラテン語では Status Civitatis Vaticanaeステータス・チヴィターティス・ヴァティカーナエラテン語 です。これらの名称は、国の基本法や公式サイト、聖座の公式文書などで使用されています。

その他の主要言語における名称は以下の通りです。

- フランス語: Cité du Vaticanシテ・デュ・ヴァティカンフランス語 - État de la Cité du Vaticanエタ・ド・ラ・シテ・デュ・ヴァティカンフランス語

- ドイツ語: Vatikanstadtファティカーンシュタットドイツ語 (cf. Vatikanファティカーンドイツ語) - Staat Vatikanstadtシュタート・ファティカーンシュタットドイツ語 (オーストリアでは Staat der Vatikanstadtシュタート・デア・ファティカーンシュタットドイツ語)

- ポーランド語: Miasto Watykańskieミャスト・ヴァティカニスキェポーランド語 (cf. Watykanヴァティカンポーランド語) - Państwo Watykańskieパンストフォ・ヴァティカニスキェポーランド語

- ポルトガル語: Cidade do Vaticanoシダーデ・ド・ヴァティカーノポルトガル語 - Estado da Cidade do Vaticanoエスタード・ダ・シダーデ・ド・ヴァティカーノポルトガル語

- スペイン語: Ciudad del Vaticanoシウダ・デル・バティカーノスペイン語 - Estado de la Ciudad del Vaticanoエスタード・デ・ラ・シウダ・デル・バティカーノスペイン語

「バチカン」という言葉は、バチカン市国のみならず、ローマ教皇、聖座、あるいはローマ教皇庁全体を指す換喩としても広く用いられています。

2.1. 日本語における呼称

日本では、バチカン市国を指す際に「バチカン」や「ヴァチカン」という呼称が一般的に用いられます。また、ローマ教皇およびその統治機構である聖座を指して「ローマ教皇庁」という呼称が使われます。

かつては「ローマ法王」および「ローマ法王庁」という呼称も広く使われていました。「法王」という言葉は、仏教の用語に由来し、天皇が日本の仏教指導者に与えた称号が転用されたものとされています。しかし、カトリック教会内部では、世俗の君主のイメージが強い「王」の字を含む「法王」よりも、「教え導く」という意味合いを持つ「教皇」の方がカトリック教会の首長の役割をより正確に表すとして、1981年のヨハネ・パウロ2世来日を機に、日本のカトリック中央協議会は公式呼称を「教皇」に統一しました。

これ以降、日本のカトリック教会関連の文書や出版物では「教皇」および「教皇庁」が用いられるようになりました。しかし、日本政府および一般の報道機関では長らく「ローマ法王」「ローマ法王庁」という呼称が使われ続けました。駐日大使館の正式名称も「ローマ法王庁大使館」のままでした。

この状況に変化が生じたのは、2019年のフランシスコ教皇の来日に際してです。同年11月20日、日本政府は公式呼称を「ローマ法王」から「ローマ教皇」へ、「ローマ法王庁」から「ローマ教皇庁」へと変更することを発表しました。この変更理由について外務省は、カトリック関係者をはじめ一般的に「教皇」の使用が多いこと、またバチカン側(聖座側)に確認したところ呼称変更に問題がないことが確認できたため、と説明しています。これに伴い、多くの報道機関も呼称を「教皇」に改めています。

3. 歴史

バチカン地域の歴史は古代ローマ時代に遡り、キリスト教の発展とともに重要な意味を持つようになりました。中世には教皇領として世俗的な力も持ちましたが、イタリア統一運動の中でその領土を失い、ラテラノ条約によって現在のバチカン市国として独立を達成しました。第二次世界大戦では中立を維持し、戦後はカトリック教会の刷新や国際社会における役割の変化を経験してきました。

3.1. 古代史と初期キリスト教

「バチカン」という名称は、ローマ共和国時代にすでに「アゲル・ヴァティカーヌス」(Ager Vaticanusラテン語)として知られていた地域を指していました。この地は、ローマ市の対岸、テヴェレ川西岸の湿地帯で、ヤニクルムの丘、バチカン丘陵、モンテ・マリオの間に位置し、南はアヴェンティーノの丘まで、北はクレメラ川の合流点まで広がっていました。「アゲル・ヴァティカーヌス」という地名は紀元1世紀まで確認されますが、その後「ヴァティカーヌス」という、より限定された区域(現在のバチカン丘陵、サン・ピエトロ広場、そしておそらく現在のコンチリアツィオーネ通り周辺)を指す地名が現れました。

この地域は、ローマの宿敵であったエトルリアの都市ウェイイに近接し(アゲル・ヴァティカーヌスは「リパ・ウェイエンターナ」または「リパ・エトルスカ」とも呼ばれました)、テヴェレ川の氾濫にも見舞われたため、古代ローマ人からは陰気で不吉な、元来人の住まない土地とみなされていました。この地域のワインの質の低さも特筆され、詩人マルティアリス(紀元40年頃 - 102年頃)によって言及されています。タキトゥスは、紀元69年の「四皇帝の年」に、ウィテリウスを権力の座に就かせた北方軍がローマに到着した際、「大部分が不健康なバチカン地区に野営し、その結果、兵卒の間に多くの死者が出た。テヴェレ川が近くにあったため、ガリア人やゲルマン人は暑さに耐えられず、渇きから川の水をむさぼるように飲み、すでに病気に罹りやすかった彼らの体はさらに衰弱した」と記しています。

ローマ帝国時代に入ると、紀元1世紀初頭にアグリッピナ(大)(紀元前14年 - 紀元33年)がこの地域を排水し庭園を造営した後、多くのヴィラが建設されました。紀元40年、彼女の息子である皇帝カリグラ(紀元12年 - 41年、在位37年 - 41年)は、母親の庭園に戦車競技場(Circus Gaii et Neronisキルクス・ガイー・エト・ネローニスラテン語、通称「ネロの競技場」)の建設を開始し、後に皇帝ネロによって完成されました。

サン・ピエトロ広場にあるバチカンのオベリスクは、このネロの競技場から唯一現存する遺物です。元々はヘリオポリス(エジプト)からカリグラ帝によって運ばれ、競技場中央のスピナ(中央分離帯)に立てられていました。紀元64年のローマ大火の後、この競技場は多くのキリスト教徒の殉教の地となりました。伝承によれば、聖ペテロはこの競技場で逆さ十字架に処せられたとされています。1586年、建築家ドメニコ・フォンターナの考案した方法により、オベリスクは現在の位置に移設されました。

競技場の向かいには、コルネリア街道を隔てて墓地がありました。コンスタンティヌス1世による旧サン・ピエトロ大聖堂が4世紀前半に建設される以前まで、この墓地には様々な多神教の神々に捧げられた祭壇と共に、墓碑や霊廟、小さな墓などが存在していました。フリギアの女神キュベレーとその伴侶アッティスに捧げられた聖堂は、旧サン・ピエトロ大聖堂が近くに建設された後も長く活動を続けていました。

この古代ネクロポリスの遺構は、何世紀にもわたり様々な教皇による改修工事の際に散発的に発見されていましたが、ルネサンス期にその頻度が増し、1939年から1941年にかけてピウス12世の命により組織的な発掘調査が行われました。326年に建設されたコンスタンティヌス帝のバシリカは、この墓地に埋葬されたと信じられていた聖ペテロの墓の上に建てられました。

これ以降、バチカン地域はバシリカでの活動に関連して人口が増加し始めました。5世紀には、シンマクス教皇(在位498年 - 514年)の時代に宮殿が近隣に建設されました。

3.2. 教皇領

中世から近世にかけて、ローマ教皇はローマ近郊の地域を統治する世俗的な役割を次第に担うようになりました。彼らは教皇領として知られる広大な領土をイタリア半島中央部に1000年以上にわたって支配しました。この教皇領は、19世紀半ばに新たに建国されたイタリア王国によってその全領土が接収されるまで存続しました。

この期間の大部分において、教皇はバチカンに居住していませんでした。ローマの反対側にあるラテラノ宮殿が約1000年間にわたる彼らの通常の住居でした。1309年から1377年までの間は、フランスのアヴィニョンに居住しました(アヴィニョン捕囚)。ローマに帰還した後、彼らはバチカンに住むことを選びました。1583年、パウルス5世(在位1605年 - 1621年)の下でクイリナーレ宮殿の工事が完了するとそちらへ移りましたが、1870年のローマ占領後はバチカンへ退去し、かつての教皇公邸はイタリア国王の宮殿となりました。

3.3. イタリア統一とローマ問題

1870年、イタリア王国軍が教皇領の残部であったローマを占領(ローマ占領)し、イタリア統一運動(リソルジメント)が完了すると、教皇の領土は不確かな状況に置かれました。教皇軍による名目的な抵抗はありましたが、ローマはイタリア王国に併合されました。1861年から1929年までの間、教皇の地位は「ローマ問題」として知られるようになりました。

イタリア王国は、バチカン市壁内の聖座に対して干渉しようとはしませんでした。しかし、多くの場所で教会財産を没収しました。1871年には、クイリナーレ宮殿がイタリア国王によって没収され、王宮となりました。その後、教皇たちはバチカン市壁内で平穏に居住し、保証法によって大使の派遣・接受権を含む特定の教皇の特権が認められました。しかし、教皇たちはローマにおけるイタリア国王の統治権を認めず、1929年に問題が解決されるまでバチカン区域から出ることを拒否しました。教皇領最後の統治者であったピウス9世(在位1846年 - 1878年)は、「バチカンの囚人」と称されました。世俗的権力を放棄せざるを得なくなった教皇たちは、精神的な問題に専念するようになりました。

この状況は、カトリック教会とイタリア国家の関係に大きな緊張をもたらしました。カトリック教徒は、教皇の世俗的権力の喪失とイタリア国家による教会財産の没収に強く反発し、イタリア国家への忠誠とカトリック信仰との間で葛藤を抱えることになりました。教皇庁はイタリア国家との公式な関係を断絶し、カトリック教徒に対してイタリアの政治選挙への参加を禁じる「ノン・エクスペディト」(Non expeditラテン語、「好ましからず」の意)を発するなど、対立は深刻でした。この「ローマ問題」は、イタリア国内の政治的・社会的な不安定要因の一つとなり、その解決はイタリア国家とカトリック教会の双方にとって長年の課題となりました。

3.4. ラテラノ条約と独立

「ローマ問題」として知られる教皇庁とイタリア王国の長年にわたる対立は、1929年2月11日にラテラノ条約が締結されたことによって解決されました。この条約は、イタリア王国首相兼政府首班であったベニート・ムッソリーニ(国王ヴィットーリオ・エマヌエーレ3世を代表)と、教皇庁国務省長官であったピエトロ・ガスパッリ枢機卿(教皇ピウス11世を代表)との間で署名されました。

1929年6月7日に発効したこの条約は、主に以下の内容を含んでいました。

1. バチカン市国の建国: 聖座の完全な所有権、排他的支配権、主権的権限および管轄権の下にある独立国家として、バチカン市国が創設されました。これにより、聖座は領土的基盤を確保し、その精神的使命を遂行する上での独立性が保証されました。

2. カトリック教会の特別な地位の再確認: イタリアにおけるカトリック教会の特別な地位が再確認されました。これは、1848年のサルデーニャ王国の法律によってカトリックに与えられていた地位を踏襲するものでした。

3. 財政的補償: イタリア王国は、かつての教皇領の喪失に対する補償として、聖座に一定額の支払いを行いました。

ラテラノ条約の締結は、イタリア国内政治においてムッソリーニ政権の威信を高める効果がありました。長年の懸案であったカトリック教会との和解を実現したことは、国内外で肯定的に評価され、ファシスト政権の安定化に寄与しました。一方で、カトリック教会にとっては、領土的独立を回復し、イタリア国内での活動の自由と法的保護を確保するという大きな成果を得ました。バチカン市国の市民権は、聖座またはバチカン市国における特定の職務に就く者に与えられることになり、その権利は職務と密接に関連するものとなりました。

しかし、この条約によってカトリック教会がイタリア国家から特別な保護と優遇を受けることになった点は、後のイタリア共和国憲法における信教の自由の原則との関連で議論の対象となることもありました。1984年には、イタリアと聖座の間で新たなコンコルダート(政教条約)が締結され、カトリックをイタリアの国教とする規定などが修正されました。

3.5. 第二次世界大戦

第二次世界大戦中、バチカン市国を統治する聖座は、ピウス12世の指導の下、中立政策を追求しました。1943年9月のカッシビレの休戦後、ドイツ軍がローマを占領し、1944年には連合国軍がドイツ軍を駆逐しましたが、両陣営ともバチカン市国を中立地域として尊重しました。

ピウス12世の主要な外交優先事項の一つは、ローマ市街への爆撃を阻止することでした。彼は非常に神経を尖らせており、イギリス空軍がローマ上空にビラを散布した際、その一部がバチカン市国内に落下したことに対しても、中立侵害であると抗議したほどです。イギリス政府のバチカンに対する政策は、閣議の議事録によれば、「いかなる場合もバチカン市国を妨害すべきではないが、ローマの他の地域に関する我々の行動は、イタリア政府が戦争法規をどの程度遵守するかに依存する」というものでした。

アメリカ合衆国が参戦すると、アメリカ当局は、軍内のカトリック教徒の感情を害することを恐れてバチカン市国への爆撃に反対しましたが、「イギリスがローマ爆撃を決定した場合、それを止めることはできない」と述べました。アメリカ軍は、カトリック教徒の兵士が自発的に参加に同意しない限り、ローマやその他カトリック教徒が多い地域への空爆任務から彼らを除外しました。ローマを除き、そしておそらくバチカンの可能性を除けば、ドイツ占領下のイタリア内での任務を拒否したカトリック教徒のアメリカ兵はいませんでした。一方、イギリスは「戦争の必要性が命じる時はいつでもローマを爆撃する」と主張しました。

1942年12月、聖座へのイギリス使節はローマを無防備都市と宣言することを提案しましたが、聖座はこの提案を使節の意図以上(使節はローマの無防備都市化を望んでいなかった)に真剣に受け止めました。しかし、聖座がこの提案をベニート・ムッソリーニに伝えた際、ムッソリーニはこれを拒否しました。シチリア島上陸作戦に関連して、1943年7月19日、500機のアメリカ陸軍航空軍機がローマを爆撃し、特に市内の鉄道操車場を標的にしました。約1,500人が死亡し、前月にローマ爆撃の可能性を「病的なほど心配していた」と描写されていたピウス12世は、被災地を視察しました。ムッソリーニが権力の座から追放された後の1943年8月13日にも、連合国による別の空爆が行われました。翌日、イタリア新政府は、宣言の文言について聖座と協議した後、ローマを無防備都市と宣言しました。

第二次世界大戦中、バチカンは中立を保ちつつも、多くのユダヤ人やその他の迫害された人々を匿い、人道支援活動を行いました。しかし、ピウス12世のナチス・ドイツによるホロコーストに対する沈黙や曖昧な態度については、戦後長らく批判の対象となりました。一方で、バチカンが秘密裏に行った救済活動を評価する声もあります。この時期のバチカンの役割については、歴史家の間でも評価が分かれており、現在も議論が続いています。

3.6. 第二次世界大戦後

ピウス12世は戦時中、枢機卿の任命を控えていました。第二次世界大ชนの終わりまでに、国務省長官、カメルレンゴ、教皇庁尚書院長官、修道会省長官など、いくつかの重要なポストが空席となっていました。ピウス12世は、前年のクリスマス演説でその意向を表明した後、1946年初頭に32名の枢機卿を任命しました。

スイス衛兵を除く教皇庁軍事部隊は、1970年9月14日付の書簡で表明されたパウロ6世の意思により解体されました。バチカン市国国家憲兵隊は、民間の警察・保安組織へと改編されました。

1984年、聖座とイタリアとの間で新たなコンコルダート(政教条約)が締結され、それまでの条約のいくつかの条項が修正されました。その中には、1848年のサルデーニャ王国の法律によってカトリックに与えられていたイタリア国教としての地位も含まれていました。

1995年、サン・ピエトロ大聖堂に隣接して新しい迎賓館であるサンタ・マルタ館の建設が計画された際、イタリアの環境保護団体や一部の政治家から批判の声が上がりました。彼らは、新しい建物が近隣のイタリアのアパートからの大聖堂の眺めを遮ると主張しました。この問題は一時的にバチカンとイタリア政府の関係を緊張させましたが、バチカン技術局長は、バチカン市国がその国境内での建設権を有することを強く主張し、異議を退けました。

『ヨーロピアン・ジャーナル・オブ・インターナショナル・ロー』誌において、ジョン・R・モースは、ラテラノ条約の条項により、バチカン市国の主権国家としての地位、および教皇フランシスコの国家元首としての地位には問題があると指摘しています。

第二次世界大戦後のバチカン市国は、カトリック教会内部の改革を目指した第2バチカン公会議(1962年 - 1965年)の開催という大きな転換点を経験しました。この公会議は、典礼改革、エキュメニズム(教会一致運動)の推進、現代世界との対話など、カトリック教会のあり方に大きな影響を与えました。また、冷戦期においては、東側諸国における信教の自由の問題や、核兵器廃絶、平和構築など、国際的な課題に対して積極的に発言し、独自の外交を展開しました。ヨハネ・パウロ2世の時代には、東欧の民主化運動への精神的支援や、諸宗教との対話、世界各地への精力的な司牧訪問などを通じて、カトリック教会の国際的影響力を高めました。近年では、聖職者による性的虐待問題への対応、金融改革、環境問題への取り組みなどが重要な課題となっています。

4. 地理

バチカン市国の地理的位置、面積、国境、地形など、自然環境的特徴を記述します。

「バチカン」という名称は、ローマ共和国の時代にすでに「アゲル・ヴァティカーヌス」(Ager Vaticanusラテン語)として知られていた地域を指していました。この地は、ローマ市の対岸、テヴェレ川西岸の湿地帯で、ヤニクルムの丘、バチカン丘陵、モンテ・マリオの間に位置し、南はアヴェンティーノの丘まで、北はクレメラ川の合流点まで広がっていました。バチカン市国の領土は、このバチカン丘陵と、隣接するかつてのバチカン平野の一部から構成されています。サン・ピエトロ大聖堂、バチカン宮殿、システィーナ礼拝堂、バチカン美術館群、そしてその他の様々な建物がこの領域に建設されました。この地域は、1929年までローマのボルゴ地区(Borgo)の一部でした。都市から分離され、テヴェレ川の西岸に位置していたこの地域は、レオ4世(847年 - 855年)の城壁内に含まれることで保護され、その後、パウルス3世(1534年 - 1549年)、ピウス4世(1559年 - 1565年)、ウルバヌス8世(1623年 - 1644年)の下で建設された現在の城壁によって拡張されました。

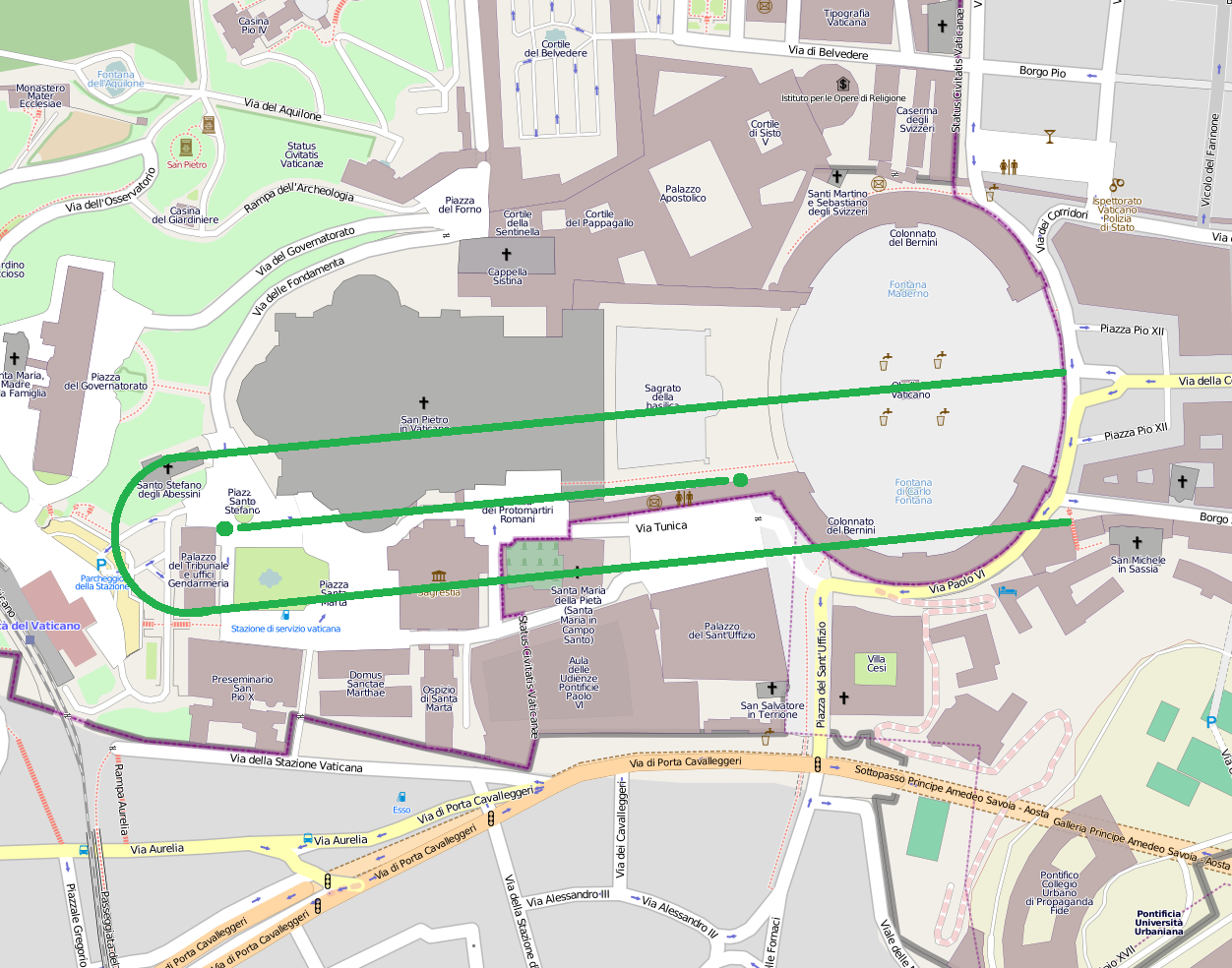

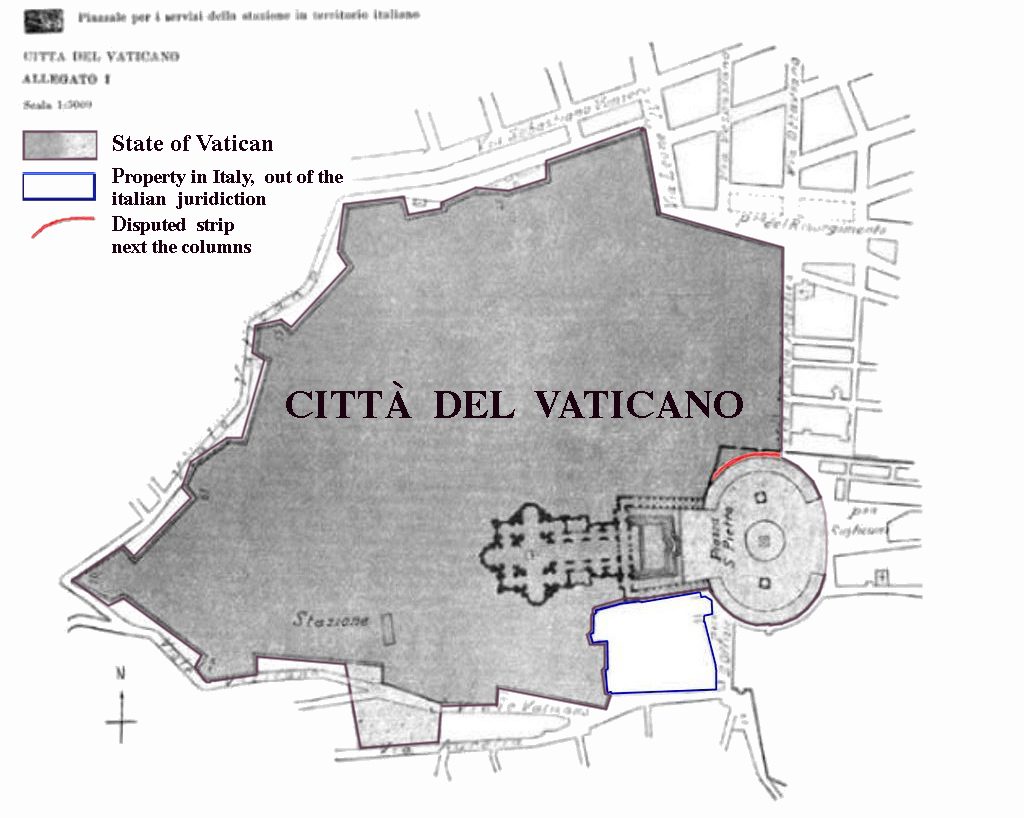

4.1. 領土

バチカン市国の領土は、面積約0.49 km2で、その境界はすべてイタリアと接しています。1929年のラテラノ条約によってその形態が与えられた際、提案された領土の境界は、その大部分がほぼこのループ状の城壁によって囲まれているという事実に影響を受けました。国境の一部の区間には城壁がなく、特定の建物のラインが境界の一部を供給し、国境の小さな部分については現代的な壁が建設されました。

領土にはサン・ピエトロ広場が含まれますが、広場がピオ12世広場に接する部分では、広場の境界に沿った白い線のみによってイタリア領と区別されます。サン・ピエトロ広場へは、テヴェレ川近くからサン・ピエトロ大聖堂へと続くコンチリアツィオーネ通りを通って到達します。この壮大なアプローチは、ラテラノ条約締結後にベニート・ムッソリーニによって建設されました。

ラテラノ条約によれば、イタリア領内にある特定の聖座の財産、最も著名なものとしてはカステル・ガンドルフォの教皇宮殿や主要な大聖堂(バシリカ)は、外国の外交使節団と同様の治外法権を享受しています。これらの財産はローマとイタリア全土に点在し、聖座の性格と使命に必要な本質的な事務所や機関を収容しています。

カステル・ガンドルフォと名指された大聖堂は、イタリア警察ではなくバチカン市国の警察官によって内部が巡回されています。ラテラノ条約(第3条)によれば、サン・ピエトロ広場は、大聖堂へ続く階段を含まない範囲まで、通常イタリア警察によって巡回されます。

周辺のイタリア領からバチカン市国へ入国する訪問者に対する旅券審査はありません。サン・ピエトロ広場と大聖堂への無料の一般公開があり、教皇一般謁見の際には、それらが開催されるホールへも入場できます。これらの謁見やサン・ピエトロ大聖堂および広場での主要な儀式のためには、事前に無料の入場券を入手する必要があります。システィーナ礼拝堂を含むバチカン美術館は通常、入場料が必要です。庭園への一般公開はありませんが、庭園および大聖堂地下の遺跡への小グループ向けのガイド付きツアーを手配することができます。その他の場所は、そこで業務を行う必要のある個人のみが立ち入ることができます。

4.2. 気候

バチカン市国の気候はローマの気候と同様で、温暖な地中海性気候(ケッペンの気候区分では Csa)であり、10月から5月中旬までは穏やかで雨の多い冬、5月から9月までは暑く乾燥した夏となります。サン・ピエトロ大聖堂の特異な大きさ、標高、噴水、そして広大な舗装広場の規模によって引き起こされる霧や露といった、いくつかのマイナーな局所的特徴があります。これまでに記録された最高気温は、2022年6月28日の 40.8 °C です。

2007年7月、バチカンはサンフランシスコとブダペストにそれぞれ拠点を置く2社からの提案を受け入れ、ハンガリーにバチカン気候林を創設することで二酸化炭素排出量を相殺し、最初のカーボンニュートラル国家となることを目指しました。これは、カトリック教徒に地球保護へのより一層の努力を促すための純粋に象징的なジェスチャーでしたが、このプロジェクトは実現しませんでした。

2008年11月26日、バチカンは2007年5月に発表された計画を実行に移し、パウロ6世記念ホールの屋根を太陽電池パネルで覆いました。

4.3. 庭園

バチカン市国の領土内にはバチカン庭園(Giardini Vaticaniジャルディーニ・ヴァティカーニイタリア語)があり、これは領土の約半分を占めています。この庭園はルネサンス期およびバロック期に造営され、噴水や彫刻で装飾されています。

庭園は約23 haの面積をカバーしています。最高地点は海抜60 mです。石壁が北、南、西の区域を囲んでいます。

庭園の起源は中世に遡り、当時は果樹園やブドウ園が教皇のバチカン宮殿の北側に広がっていました。1279年、ニコラウス3世(ジョヴァンニ・ガエターノ・オルシーニ、在位1277年 - 1280年)は、ラテラノ宮殿からバチカンに居所を戻し、この地域を壁で囲みました。彼は果樹園(pomeriumポメリウムラテン語)、芝生(pratellumプラテルムラテン語)、そして庭園(viridariumヴィリダリウムラテン語)を造営しました。

5. 政治

バチカン市国の政治は、絶対君主制かつ選挙君主制の枠組みの中で行われ、聖座によって統治されています。カトリック教会の首長であるローマ教皇がその権力を保持します。教皇はバチカン市国に対して主要な立法権、行政権、司法権を行使し、これは非世襲君主制の稀な事例です。バチカン市国の統治構造や権力分立のあり方は、市民の権利や社会正義の実現と深く関連しており、その運営には透明性や民主的正当性が求められます。

5.1. 国家体制と聖座

バチカン市国は、1929年のラテラノ条約によって創設され、聖座に対して小規模な領土内での現世的管轄権と独立性を与えています。バチカン市国は聖座とは区別される存在です。したがって、国家は聖座の重要ではあるが不可欠ではない手段と見なすことができます。聖座自体は、ローマ帝国時代から法的主体として継続的に存在しており、領土を奪われていた時期(例:1870年から1929年)でさえも中断することなく、古代末期から現在に至るまで、強力かつ独立した主権実体として国際的に承認されてきました。

バチカン市国は、広く承認された独立国家の中で、国際連合の加盟国になっていない数少ない国の一つです。バチカン市国とは区別される聖座は、国連総会における恒久的オブザーバーの地位を有しており、国連総会での投票権を除くすべての権利を持っています。この地位を通じて、聖座は国際社会における人道問題、平和構築、人権擁護などに関する議論に積極的に関与しています。

5.2. 統治構造

バチカン市国の政府は独特の構造を持っています。聖座によって統治されるため、ローマ教皇が国家の主権者ですが、様々な機関によって補佐されています。立法権もまた、教皇の名においてバチカン市国委員会(教皇によって5年任期で任命される枢機卿で構成される機関)によって管理されますが、行政権は同委員会の委員長(したがってバチカン市国行政庁長官でもある)が、事務総長と副事務総長の補佐を受けて行使します。国家の外交関係は、聖座の国務省および外交団に委ねられています。

それにもかかわらず、教皇はバチカン市国に対する行政、立法、司法の各分野において絶対的な権力を有しており、したがってヨーロッパにおける唯一の絶対君主です。

運営上は、保健、安全保障、電気通信などの事項を扱う部門が存在します。

5.2.1. 元首 (教皇)

バチカン市国は聖座によって統治されるため、ローマ教皇は職務上(ex officio)バチカン市国の元首であり、この機能はローマ教区の司教およびカトリック教会の首長としての彼の主要な機能に依存しています。教皇庁年鑑に記載されている教皇の称号の一つは「バチカン市国の元首」(Sovrano dello Stato della Città del Vaticanoイタリア語)です。「聖座」という用語はバチカン国家ではなく、主にローマ教皇庁を通じて行使される教皇の精神的および司牧的統治を指します。

教皇は、コンクラーヴェと呼ばれる枢機卿団による選挙で選出されます。選挙権を持つのは80歳未満の枢機卿です。教皇の任期は終身ですが、自ら辞任することも可能です。教皇はバチカン市国における立法、行政、司法の三権すべてにおいて最高かつ絶対的な権力を有しています。

国家元首としての教皇の指導力は、カトリック教会内部だけでなく、国際社会全体、そして人権や民主主義の発展に対しても大きな影響を与えてきました。肯定的な側面としては、平和の希求、貧困や不正義に対する訴え、諸宗教・諸文化間の対話促進などが挙げられます。特にヨハネ・パウロ2世は、冷戦終結への貢献や人権擁護の姿勢で高く評価されました。フランシスコ教皇もまた、環境問題、移民・難民問題、経済格差など現代社会の課題に対して積極的に発言し、社会正義の実現を訴えています。

一方で、批判的な側面も存在します。カトリック教会の保守的な教義(例:避妊、同性愛、女性聖職者の問題など)は、現代社会の価値観との間で摩擦を生じさせることがあり、人権や個人の自由の観点から批判されることもあります。また、教会内の権威主義的な構造や、過去の聖職者による性的虐待問題への対応の遅れなども、教皇の指導力に対する信頼を損なう要因となりました。教皇の絶対的な権力構造が、民主的な意思決定プロセスや説明責任の確保を困難にしているとの指摘もあります。

現在の教皇は、アルゼンチン、ブエノスアイレス生まれのホルヘ・マリオ・ベルゴリオことフランシスコで、2013年3月13日に選出されました。バチカン市国における彼の主要な補佐官であり、国の政府の長でもあるのは、バチカン市国委員会委員長であり、1952年以降、かつてのバチカン市国知事の職務を引き継いでいます。2001年以降、バチカン市国委員会委員長はバチカン市国行政庁長官の称号も有しています。現在の委員長はスペインの枢機卿フェルナンド・ベルヘス・アルサガであり、2021年10月1日に任命されました。

5.2.2. 行政 (総督府)

バチカン市国の行政は、バチカン市国行政庁(Governatorato dello Stato della Città del Vaticanoゴヴェルナтораート・デッロ・スタート・デッラ・チッタ・デル・ヴァティカーノイタリア語、総督府とも訳される)が担当しています。行政庁の長はバチカン市国行政庁長官であり、これはバチカン市国委員会委員長が兼務します。長官は、事務総長と副事務総長の補佐を受け、これらも教皇によって5年任期で任命されます。行政庁の重要な活動は、バチカン市国委員会および教皇庁国務省を通じて教皇の確認を得る必要があります。

行政庁は、中央事務所(法務担当と人事担当)および以下の分野を担当する複数の局を通じて中央政府機能を監督しています。

- インフラストラクチャーおよび公共サービス

- 電気通信および情報技術サービス

- 法執行サービスおよび市民防衛

- 保健および衛生

- 博物館および文化遺産

- 教皇庁ヴィラ(カステル・ガンドルフォなど)

また、通貨、懲戒、人事、人事選考に関する補助機関も存在します。これらの局や事務所の長および職員は、教皇によって5年任期で任命されます。

バチカン市国の行政運営においては、その特殊な性格から、効率性や透明性の確保が常に課題とされています。特に財政運営に関しては、過去にバチカン銀行(宗教事業協会)をめぐる不透明な取引や資金洗浄疑惑が指摘されたこともあり、近年、フランシスコ教皇の下で財政改革が進められています。これには、経済事務局の設置、会計監査の強化、国際的な金融基準への準拠などが含まれます。これらの改革は、行政の透明性を高め、社会からの信頼を回復することを目的としています。しかし、小規模な国家でありながら全世界のカトリック教会と関連する複雑な財政構造を持つため、改革の道のりは容易ではありません。行政サービスが、市民(主に聖職者や職員)や訪問者の権利を適切に保障し、効率的に提供されているかという点も、継続的な評価と改善が求められる領域です。

5.2.3. 立法 (バチカン市国委員会)

バチカン市国の立法権は、基本的にはローマ教皇に帰属しますが、実際にはバチカン市国委員会(Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticanoポンティフィーチャ・コンミッシオーネ・ペル・ロ・スタート・デッラ・チッタ・デル・ヴァティカーノイタリア語)に委任されています。この委員会は、教皇によって任命された枢機卿たちで構成され、任期は5年です。委員会の議長は、バチカン市国行政庁長官が兼務します。

委員会の主な権限は、バチカン市国のための法律や規則を制定することです。ただし、委員会が可決した法案は、教皇庁国務省を通じて教皇の承認を得なければならず、その後、公式官報である『使徒座公報』(Acta Apostolicae Sedisラテン語)の特別付録に公布されて初めて効力を生じます。この付録の内容の大部分は、新しい郵便切手の承認といった日常的な行政命令で構成されています。

バチカン市国委員会およびバチカン市国行政庁長官は、法律案の起草やその他の重要な問題に関して、バチカン市国評議員の助力を得ることができます。行政庁長官は、評議員会のメンバーを外部の専門家や関係者と共に招集することができます。

バチカン市国で制定される法律は、その小さな領域内の市民生活や社会規範に直接的な影響を与えます。例えば、市民権の付与条件、居住規則、労働条件、交通規則、文化財保護、治安維持などに関する規定が含まれます。また、バチカン市国は独自の刑法および民法典を有しており、これらも委員会の立法活動を通じて制定・改正されます。これらの法律が、国際的な人権基準や法の支配の原則に適合しているか、そして市民の権利を十分に保障しているかという点は、常に社会的な関心の対象となります。

5.2.4. 司法

バチカン市国の司法制度は、ローマ教皇が最高の司法権を有するという原則に基づいています。しかし、実際の司法権の行使は、教皇の名において以下の4つの機関によってなされます。

1. 最高裁判所 (Corte Supremaコルテ・スプレーマイタリア語): バチカン市国における最終審の裁判所です。

2. 控訴裁判所 (Corte d'Appelloコルテ・ダッペッロイタリア語)

3. 裁判所 (Tribunale dello Stato della Città del Vaticanoトリブナーレ・デッロ・スタート・デッラ・チッタ・デル・ヴァティカーノイタリア語): 第一審の裁判を担当します。

4. 単独判事 (Giudice Unicoジューディチェ・ウーニコイタリア語): 軽微な事件を担当します。

これらの裁判所の役割は、バチカン市国の刑法および民事訴訟法、そして2013年の「刑事事件におけるバチカン市国司法当局の管轄権に関するモトゥ・プロプリオ」によって定められています。裁判官は教皇によって任命されます。

バチカン市国はラテラノ条約に基づき、イタリアの法律や司法制度と密接な関係を持っています。例えば、バチカン市国内で犯罪を犯した者がイタリア領内に逃亡した場合、聖座の要請に基づきイタリアがその者を処罰することができます。また、バチカン市国には独自の刑務所施設はほとんどなく(公判前拘留のためのいくつかの拘置房を除く)、有罪判決を受けた者は、バチカンが費用を負担する形でイタリアの刑務所に収監されるのが一般的です。

バチカン市国の司法制度においては、法の下の平等や人権保障の観点が重要視されます。特に、公正な裁判を受ける権利、弁護人の援助を受ける権利、無罪推定の原則などが保障される必要があります。近年、バチカン銀行(宗教事業協会)に関連する金融犯罪疑惑や、聖職者による性的虐待問題など、バチカンが国際的な注目を集める事件が発生しており、これらの事件に対する司法手続きの透明性や公正性が厳しく問われています。これらの課題に対応するため、バチカンは司法制度の改革や国際的な基準への適合を進めています。

5.2.5. 使徒座空位

使徒座空位(Sede Vacanteセーデ・ヴァカンテラテン語)とは、ローマ教皇の死去または辞任により、教皇座が空位である期間を指します。この期間中、バチカン市国および聖座の統治は特別な体制下で行われます。

聖座の財産の管理およびその他の教皇の現世的権力と権利の保護は、使徒座管財局(Camera Apostolicaカーメラ・アポストーリカイタリア語)に委ねられ、その長はカメルレンゴ(Camerlengoカメルレンゴイタリア語、教皇侍従枢機卿とも訳される)が務めます。一方、バチカン市国の統治は、引き続きバチカン市国委員会の管理下に置かれます。

カメルレンゴは、使徒座空位期間中、ある意味でバチカン市国の元首の職務を遂行します。彼は、各枢機卿の位階(司教枢機卿、司祭枢機卿、助祭枢機卿)から3日ごとに籤で選ばれる他の3人の枢機卿と共に統治にあたります。この4人の枢機卿が下すすべての決定は、枢機卿団全体の承認を得なければなりません。

使徒座空位期間の最も重要な任務は、次期教皇を選出するためのコンクラーヴェ(教皇選挙会議)の準備と実施です。コンクラーヴェは、80歳未満のすべての枢機卿によって構成され、システィーナ礼拝堂で秘密裏に行われます。枢機卿たちは、新しい教皇が選出されるまで外部との接触を断たれます。選挙は投票によって行われ、3分の2以上の票を獲得した者が新教皇となります。

この期間、バチカン市国および聖座の日常業務は継続されますが、新しい法律の制定や重要な政策決定は行われません。外交関係も維持されますが、新たな大使の信任状捧呈などは新教皇の選出後まで延期されます。使徒座空位は、カトリック教会全体にとって重要な転換期であり、その統治体制と後継者選出の手続きは、教会の継続性と安定性を確保するために厳格に定められています。

5.3. 国防と治安

バチカン市国の国防と治安維持は、その特殊な地理的・政治的状況を反映した体制となっています。

バチカン市国はイタリアの首都ローマに囲まれた飛地であるため、軍事的な防衛は実質的にイタリア軍に依存しています。しかし、バチカン市国は中立国であり、イタリアとの間に正式な防衛条約は存在しません。

5.3.1. 軍事 (スイス衛兵)

バチカン市国は独自の軍隊を保有していませんが、聖座の軍事部隊であるスイス衛兵(Guardia Svizzera Pontificiaグアルディア・スヴィッツェラ・ポンティフィーチャイタリア語)が、ローマ教皇の身辺警護および市国内の居住者の保護を担当しています。スイス衛兵の兵士は、バチカン市国の旅券と国籍を保有する資格があります。歴史的にスイス人傭兵は教皇領の軍隊の一部として教皇によって採用されており、スイス衛兵は1506年1月22日にユリウス2世によって教皇の個人的な護衛隊として創設され、現在もその機能を果たしています。『教皇庁年鑑』には、「バチカン市国」の下ではなく「聖座」の下に記載されています。2005年末時点で、衛兵の数は134名でした。採用は、聖座とスイス間の特別協定によって行われます。すべての新兵は、カトリック教徒で未婚の男性であり、スイス国籍を有し、スイス軍での基礎訓練を修了し、素行良好証明書を持ち、年齢が19歳から30歳の間で、身長が少なくとも174 cmである必要があります。隊員は小火器と伝統的なハルバード(スイス・ヴールジュとも呼ばれる)で武装し、ボディガード戦術の訓練を受けています。バチカン市国国家憲兵隊と共に、スイス衛兵はイタリアとバチカンの国境管理においても役割を担っています。

かつて存在したパラティーノ衛兵や貴族衛兵といったバチカン市国の最後の軍事組織は、1970年にパウロ6世によって解散されました。

バチカン市国の全領土は、武力紛争の際の文化財保護に関する国際登録簿に特別保護下にある文化財として記載されており、1984年には世界遺産にも登録されているため、武力紛争の際の文化財保護に関するハーグ条約により、武力紛争に対する国際的な法的保護が提供されています。広範なバチカン秘密文書館の歴史文書の大部分は、1980年に落成した「バンカー」に保管されています。これは、ピーニャの中庭の地下にある2階建ての鉄筋コンクリート造の貸金庫であり、防火、冷暖房・湿度管理、物理セキュリティシステムが備わっています。

5.3.2. 警察・消防

バチカン市国の警察業務および治安維持は、バチカン市国国家憲兵隊(Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticanoコルポ・デッラ・ジェンダルメリーア・デッロ・スタート・デッラ・チッタ・デル・ヴァティカーノイタリア語)が担当しています。国家憲兵隊は、バチカン市国内および聖座の治外法権施設における保安、公の秩序の維持、国境管理、交通整理、犯罪捜査、その他の一般的な警察業務を担い、バチカン市国外における教皇の警護も行います。隊員数は約130名で、バチカン市国行政庁の機関である保安・市民防衛局(消防隊も含む)の一部です。サン・ピエトロ広場はバチカン領土の一部ですが、通常はイタリア警察によって警備されています。

市民防衛は、バチカン市国消防隊(Corpo dei Vigili del Fuoco dello Stato della Città del Vaticanoコルポ・デイ・ヴィジーリ・デル・フオーコ・デッロ・スタート・デッラ・チッタ・デル・ヴァティカーノイタリア語)の責任であり、これは国家の消防隊です。その起源は19世紀初頭に遡り、現在の形では1941年に設立されました。消防活動のほか、洪水、自然災害、集団災害など、さまざまな市民防衛シナリオを担当しています。消防隊は、国家憲兵隊も管轄する保安・市民防衛局を通じて政府の監督下にあります。

5.3.3. 犯罪

バチカン市国内で発生する犯罪は、主に部外者による財布のひったくり、スリ、万引きです。サン・ピエトロ広場の観光客の往来は、バチカン市国内におけるスリの主要な発生場所の一つです。サン・ピエトロ広場で犯罪が発生した場合、犯人はイタリア当局によって逮捕され、裁判にかけられる可能性があります。なぜなら、その地域は通常イタリア警察によって巡回されているためです。

ラテラノ条約第22条の規定に基づき、イタリアは、聖座の要請があれば、バチカン市国内で犯された犯罪について個人を処罰し、犯人がイタリア領内に逃亡した場合には、イタリア自身がその犯人に対して手続きを進めます。イタリアとバチカン市国の双方で犯罪と認められている犯罪で、イタリア領内で犯されたと告発された者が、バチカン市国内または条約に基づき治外法権を享受する建物に逃げ込んだ場合、イタリア当局に引き渡されます。

バチカン市国には、公判前の拘留のための少数の独房を除いて、刑務所制度はありません。バチカンで犯罪を犯したとして有罪判決を受けた人々は、バチカンが費用を負担し、イタリアの刑務所(Polizia Penitenziariaポリツィーア・ペニテンツィアリアイタリア語)で服役します。

観光客を対象とした犯罪としては、特にサン・ピエトロ広場やバチカン美術館周辺でのスリや置き引きが報告されています。バチカン市国およびイタリア警察は、これらの犯罪を抑止するためにパトロールを強化していますが、観光客自身も貴重品の管理に注意を払う必要があります。また、近年では、バチカンに関連する金融機関を舞台とした詐欺事件や、オンラインでの詐欺行為なども報告されており、これらに対する国際的な捜査協力も進められています。

6. 国際関係

バチカン市国は国際法上承認された国家領土ですが、外交関係の実施や国際協定の締結は聖座がその名において行います。これには、聖座自身の外交活動も含まれます。したがって、バチカン市国自体は独自の外交機関を持っていません。

領域の制約から、バチカン市国は大使館を国内に設置できない数少ない国の一つです。聖座に派遣される外国大使館はローマ市内に置かれています。第二次世界大戦中、ローマが枢軸国に占領されていた時期のイギリス大使館や、連合国がローマを支配していた時期のドイツ大使館など、一部の大使館職員に対しては、バチカン市国の狭い範囲内で可能な限りの便宜が図られました。

したがって、バチカン市国の規模は、国家とは全く異なる実体である聖座が世界的に行使する広範な影響力とは無関係です。

しかし、バチカン市国自体は、聖座の非領土的な法人格とは区別される地理的実体としての国家に関連する機能を持つ一部の国際機関に参加しています。これらの機関は、聖座が加盟国またはオブザーバー資格で参加している機関よりもはるかに少数です。以下に、バチカン市国が加盟している8つの機関を示します。

- 欧州郵便電気通信主管庁会議 (CEPT)

- 欧州電気通信衛星機構 (Eutelsat IGO)

- 国際穀物理事会 (IGC)

- 国際行政学会 (IIAS)

- 国際電気通信連合 (ITU)

- 国際電気通信衛星機構 (ITSO)

- インターポール (Interpol)

- 万国郵便連合 (UPU)

また、以下の機関にも参加しています。

- 世界医師会

- 世界知的所有権機関 (WIPO)

6.1. 国際機関への参加

バチカン市国、より正確には聖座は、国際社会において独自の役割を果たしており、多くの国際機関にオブザーバーまたはメンバーとして参加しています。

最も重要なのは、国際連合における恒久的オブザーバーの地位です。この地位により、聖座は国連総会や各種委員会での討議に参加し、発言する権利を持ちますが、投票権は有しません。聖座は、この立場を通じて、平和構築、人権擁護、貧困削減、軍縮、環境保護など、人類共通の課題に対するカトリック教会の倫理的・道徳的見解を表明し、国際的な議論に貢献しています。

聖座は、国連の専門機関や関連機関にも積極的に関与しています。例えば、ユネスコ(UNESCO)、FAO、IAEA、IOM、WHO、ILO、UNHCRなどにオブザーバーとして参加し、あるいは協力関係を築いています。これらの機関での活動を通じて、聖座は教育、文化、食糧安全保障、核不拡散、難民支援、労働者の権利保護といった具体的な分野で、その価値観に基づいた貢献を行っています。

その他、聖座は欧州安全保障協力機構(OSCE)の正式な参加国であり、欧州評議会にはオブザーバーとして参加しています。これらの地域機関においても、聖座は民主主義、法の支配、人権といった普遍的価値の促進に努めています。

バチカン市国自体も、地理的実体としての国家に関連する機能を持つ一部の国際機関(万国郵便連合、国際電気通信連合など)には加盟しています。

聖座の国際機関への参加は、単にカトリック教会の利益を代表するだけでなく、全人類の共通善の促進を目指すものであり、その中立的な立場と道徳的権威を活かして、紛争解決や人道支援、倫理的課題への提言など、多岐にわたる分野で活動しています。

6.2. 主要国との関係

聖座(バチカン市国を代表する)は、世界中の多くの国々と外交関係を樹立しており、国際社会において独自の役割を果たしています。ここでは、特に日本とイタリアとの関係を中心に概説します。

日本との関係:

日本と聖座(バチカン)との正式な外交関係は、第二次世界大戦中の1942年に公使レベルで開始されました。戦後、1952年に関係が再開され、1958年には日本側が、1966年にはバチカン側がそれぞれ公使館を大使館に昇格させました。現在、駐バチカン日本国大使館はイタリアのローマ市内に、駐日ローマ教皇庁大使館は東京に設置されています。

両国関係は良好であり、文化交流や国際問題に関する意見交換が行われています。天皇や首相を含む日本の要人がバチカンを訪問し、教皇と会見する機会も多くあります。特に、核兵器廃絶や平和構築といった分野では、日本とバチカンは共通の目標を掲げて協力しています。2019年にはフランシスコ教皇が日本を訪問し、広島・長崎での平和へのメッセージは国内外で大きな反響を呼びました。

イタリアとの関係:

バチカン市国はイタリアのローマ市内に位置するため、イタリアとの関係は歴史的にも地理的にも極めて密接です。1929年のラテラノ条約によってバチカン市国が独立国家として承認され、同時に聖座とイタリア国家との間の長年の「ローマ問題」が解決しました。この条約は、バチカン市国の主権、イタリアにおけるカトリック教会の特別な地位(後に修正)、財政的補償などを定めました。

現在、両国関係は基本的に良好であり、政治、経済、文化、宗教など多岐にわたる分野で協力が行われています。イタリアはバチカン市国の安全保障やインフラ(水道、電気など)において重要な役割を担っています。また、バチカン市国内で発生した犯罪の多くは、イタリアの司法当局と協力して処理されます。

一方で、イタリア国内の政教分離の原則や、カトリック教会の社会的影響力をめぐっては、時折議論が生じることもあります。例えば、生命倫理(人工妊娠中絶、安楽死など)や同性婚といった問題に関して、カトリック教会の教えとイタリアの世俗的な法律や社会通念との間で意見の対立が見られることがあります。これらの問題は、影響を受ける当事者の視点を含め、多角的な議論が必要とされます。

その他の主要国との関係:

聖座は、アメリカ合衆国、フランス、ドイツ、イギリスなど欧米の主要国をはじめ、世界中の多くの国々と活発な外交関係を展開しています。冷戦終結への貢献(特にヨハネ・パウロ2世の役割)、中東和平交渉への関与、アフリカ諸国の紛争解決や人道支援など、国際的な課題に対して積極的に働きかけています。近年では、中国との関係改善に向けた動きも見られますが、司教任命権や信教の自由をめぐる問題など、依然として多くの課題が存在します。

聖座の外交は、カトリック教会の普遍的な使命に基づき、平和、正義、人権、連帯といった価値を国際社会に広めることを目指しており、その中立的な立場と道徳的権威を活かして、紛争当事者間の対話促進や、弱者の権利擁護において重要な役割を担っています。歴史的・現代的な論争点や人道的問題が存在する場合には、影響を受ける人々の視点を尊重し、公正な解決策を模索する姿勢が求められます。

7. 経済

バチカン市国の経済は、その特殊な性格を反映した独特の構造を持っています。国家の歳入は主に、全世界のカトリック信者からの献金(特に「ペテロ献金」として知られる)、バチカン美術館の入場料収入、郵便切手や記念硬貨、土産物、出版物の販売などによって支えられています。商業的な利益追求を主目的とする産業活動は行っていません。バチカンで働く一般職員の収入や生活水準は、ローマ市内で働く人々と同等であると言われています。

7.1. 財政と予算

バチカン市国の財政は、聖座の財政とは区別されますが、密接に関連しています。市国の主な歳入源は前述の通りですが、歳出には職員の給与、公共事業、建物の維持管理、通信費用などが含まれます。聖座の財政は、これに加えて、投資収益、不動産収入、各教区からの献金など、より多様な収入源に支えられており、ローマ教皇庁の運営、外交使節団の維持、メディア活動などに充てられます。

2007年には670.00 万 EURの黒字でしたが、2008年には1500.00 万 EUR以上の赤字を計上するなど、財政状況は年によって変動します。予算編成と財政管理は、近年改革が進められている分野であり、透明性の向上と効率化が図られています。2014年には、フランシスコ教皇によって経済事務局が新設され、聖座とバチカン市国のすべての経済・財政・行政活動を監督する役割を担っています。

7.2. 産業と収入源

バチカン市国の主要な「産業」と言えるものは限定的です。

- 観光収入: バチカン美術館(システィーナ礼拝堂を含む)の入場料は大きな収入源です。毎年何百万人もの観光客が訪れます。

- 切手・記念品販売: バチカン発行の郵便切手やユーロ硬貨は、収集家の間で人気があり、重要な収入源となっています。また、宗教的な記念品や出版物の販売も行われています。

- 出版: バチカン教皇庁立印刷所では、公式文書や宗教関連書籍、美術書などを出版しています。

- モザイク製作: バチカンには伝統的なモザイク工房があり、美術品や記念品を製作しています。

- 制服製造: スイス衛兵などの制服もバチカン内で製造されています。

これらの活動は、バチカン市国の運営を財政的に支えるとともに、その文化的・宗教的使命を広める役割も担っています。

7.3. 通貨

バチカン市国の公式通貨はユーロ(EUR)です。1999年1月1日に、欧州連合との特別協定(理事会決定1999/98/EC)によりユーロを導入し、2002年1月1日にユーロの硬貨と紙幣が流通を開始しました。バチカンは独自のユーロ硬貨を発行していますが、ユーロ紙幣は発行していません。

バチカン発行のユーロ硬貨は、ラテラノ条約に基づきイタリアと通貨同盟を結んでいた経緯から、イタリアの硬貨と同様に、ユーロ圏全域で使用可能です。ただし、その発行枚数は条約によって厳しく制限されており、特に教皇が変わる年には通常よりも若干多く発行されることがあります。希少性が高いため、バチカンのユーロ硬貨はコイン収集家の間で非常に人気があります。

ユーロ導入以前は、バチカンの公式通貨はバチカン・リラでした。バチカン・リラはイタリア・リラと等価であり、イタリア国内でも通用していました。切手も同様にリラ建てで発行されていました。

7.4. 宗教事業協会 (バチカン銀行)

宗教事業協会(Istituto per le Opere di Religioneイストゥティート・ペル・レ・オーペレ・ディ・レリジョーネイタリア語、略称: IOR)は、通称「バチカン銀行」として知られる金融機関です。1942年にピウス12世によって設立され、バチカン市国内に本店を置き、世界規模での金融活動を行っています。

IORの設立目的は、「宗教事業または慈善事業を目的とする法人または自然人のための財産の管理および運営を担うこと」とされています。主な機能は、聖座および関連機関、カトリックの修道会、聖職者、バチカン市国の職員や居住者などの顧客の資金を管理し、投資を行うことです。また、国際的な送金サービスなども提供しています。

IORの運営に関しては、過去にいくつかの論争や疑惑が浮上しました。特に1980年代には、アンブロシアーノ銀行破綻事件との関連や、マフィアの資金洗浄に関与したとの疑惑が持たれ、国際的な注目を集めました(この事件は映画『ゴッドファーザー PART III』の題材の一部にもなっています)。近年においても、マネーロンダリング対策の不備や透明性の欠如が指摘され、イタリア司法当局による捜査や資産凍結が行われたこともありました。

これらの問題を受け、特にベネディクト16世およびフランシスコ教皇の時代以降、IORの透明性向上と国際的な金融基準への準拠を目指した改革が進められています。これには、外部監査の導入、マネーロンダリング対策法の強化、不審な口座の閉鎖などが含まれます。2012年には、アメリカ合衆国国務省の国際麻薬統制戦略報告書で、初めてマネーロンダリング懸念国リストの中間カテゴリーに掲載されました。

IORのATMは、ラテン語を含む多言語表示に対応しており、ラテン語表示があるATMとしては世界で唯一かもしれません。IORは、カトリック教会のグローバルな活動を支える上で重要な役割を担っていますが、その運営には高い倫理性が求められ、社会からの厳しい監視の目にさらされています。

2022年には、バチカンがその美術館コレクションのNFTをリリースする計画があると報じられました。

8. 社会基盤

バチカン市国内の主要な社会基盤の現状について説明します。

8.1. 交通

バチカン市国は、その規模(大部分が広場と歩道で構成される)を考慮すると、比較的よく整備された交通網を持っています。長さ1.05 km、幅0.85 kmの国家として、空港や高速道路はありません。

バチカン市国唯一の航空施設はバチカン・ヘリポートです。バチカン市国は空港を持たない数少ない独立国の一つであり、ローマ市にサービスを提供する空港、すなわちレオナルド・ダ・ヴィンチ国際空港(フィウミチーノ空港)と、それより小規模なローマ・チャンピーノ空港を利用しています。

標準軌のバチカン鉄道とバチカン市国駅があり、主に貨物輸送に使用されています。イタリア国鉄のローマ・サン・ピエトロ駅とは、長さ852 mの支線で接続されており、そのうち300 mがバチカン領内にあります。ヨハネ23世がこの鉄道を利用した最初の教皇であり、ヨハネ・パウロ2世は稀にしか利用しませんでした。

最寄りのローマ地下鉄の駅は、オッタヴィアーノ=S.ピエトロ=ムゼイ・ヴァティカーニ駅です。

教皇庁が所有する自動車には「SCV」というナンバープレートが付けられます。これは「Stato della Città del Vaticanoラテン語(バチカン市国)」の略です。かつてサン・ピエトロ大聖堂正面は古い住宅が密集していましたが、1920年代にベニート・ムッソリーニがラテラノ条約によるカトリック教会との和解を世界にアピールするため、これらの家屋を撤去し、広い街路「コンチリアツィオーネ通り(和解の道)」を建設しました。

8.2. 通信とメディア

バチカン市国は、独立した近代的な電話システムであるバチカン電話サービスによってサービスが提供されています。

バチカンはまた、独自のインターネットトップレベルドメイン(.va)を管理しています。ブロードバンドサービスはバチカン市国内で広く提供されています。バチカン市国には無線ITUプレフィックスHVも与えられており、これは時々アマチュア無線家によって使用されます。

グリエルモ・マルコーニによって組織されたバチカン放送は、短波、中波、FM周波数およびインターネットで放送しています。その主要な送信用アンテナはイタリア領内にあり、イタリアの環境保護レベルの排出量を超えています。このため、バチカン放送は訴訟を起こされたことがあります。テレビサービスは別の組織であるバチカン・テレビジョン・センターを通じて提供されています。

『オッセルヴァトーレ・ロマーノ』は、聖座の多言語対応の準公式新聞です。これはカトリックの一般信徒の指示の下、民間企業によって発行されていますが、公式情報を報じています。しかし、文書の公式テキストは、聖座の官報である『使徒座公報』(Acta Apostolicae Sedisラテン語)に掲載され、これにはバチカン市国の文書のための付録があります。

バチカン放送、バチカン・テレビジョン・センター、および『オッセルヴァトーレ・ロマーノ』は、バチカン国家の機関ではなく聖座の機関であり、『教皇庁年鑑』にもそのように記載されており、「聖座に関連する機関」のセクションに、聖座の海外外交使節団および聖座に信任された外交使節団に関するセクションの前に置かれ、その後にバチカン市国に関するセクションが置かれています。

8.2.1. 郵便事業

郵便システム(Poste Vaticaneポステ・ヴァティカーネイタリア語)は1929年2月13日に創設されました。同年8月1日、バチカン市国はバチカン市国切手・貨幣局の権限の下、独自の郵便切手の発行を開始しました。市の郵便サービスは「世界で最も優れている」と評されたり、またローマの郵便サービスよりも迅速であると時々言われたりします。

国際郵便国コードプレフィックスは「SCV」で、唯一の郵便番号は「00120」です。つまり、全体として「SCV-00120」となります。ローマ市民の中には、国際郵便を出す際にイタリアの郵便局(ポステ・イタリアーネ)よりも、バチカン市国内のポステ・ヴァティカーネの郵便ポストから投函する方が、格段に早く確実に郵便物が届くことを知っているため、越境してバチカン内から投函する者も多いと言われています。ただし、この場合イタリア発行の切手は使用できず、バチカン市国発行の切手を使用する必要があります。

8.3. 保健

バチカン市国内には、独自の保健医療制度と医療施設が存在します。主な医療サービスは、「バチカン市国保健援助基金(FAS - Fondo Assistenza Sanitariaイタリア語)」を通じて提供されており、バチカン市国の職員、退職者、およびその適格な家族が対象となります。

主要な医療施設としては、バチカン市国内に小規模な診療所があり、一般的な医療相談や応急処置を行っています。より専門的な医療や入院が必要な場合は、近隣のローマ市内にある病院(ジェメリ総合病院など、聖座と協定を結んでいる病院を含む)を利用するのが一般的です。

また、バチカン薬局は、バチカン市国内だけでなく、一般のローマ市民にも開かれており、イタリア国内では入手しにくい医薬品も取り扱っていることで知られています。

教皇や高位聖職者の健康管理については、専属の医師団が担当しています。

市民や居住者の健康と福祉を保障することは、バチカン市国にとって重要な責務であり、人道的観点からもその充実に努めています。

8.4. 環境とリサイクル

バチカン市国は、その小さな領土にもかかわらず、環境保護と持続可能性への取り組みを積極的に進めています。フランシスコ教皇の回勅『ラウダート・シ』でも強調されているように、地球環境への配慮はカトリック教会の重要な教えの一つとされています。

2008年、バチカンは再生可能廃棄物のための「エコロジー・アイランド」を開始し、この取り組みはフランシスコ教皇の時代を通じて継続されています。これらの革新には、例えば、パウロ6世記念ホールの屋根への太陽光発電システムの設置が含まれます。これにより、ホールの冷暖房や照明に必要な電力の一部を再生可能エネルギーで賄っています。

2019年7月には、バチカン市国が欧州連合によって定められた2021年の期限よりも早く、供給がなくなり次第、使い捨てプラスチックの使用と販売を禁止すると発表されました。バチカン市国の都市固形廃棄物の50~55%が適切に分別・リサイクルされており、EU基準の70~75%に達することを目標としています。

その他の取り組みとしては、庭園における有機農法の導入、節水、公用車の電気自動車への切り替え、エネルギー効率の高い照明への交換などがあります。また、バチカンは国際的な環境問題に関する議論にも積極的に参加し、気候変動対策の重要性を訴えています。これらの努力は、バチカン市国が環境スチュワードシップの模範となることを目指すものです。

9. 国民

バチカン市国の人口規模、構成、および人口統計学的特徴について説明します。市民権や居住者の社会的権利、マイノリティや脆弱な立場の人々の状況についても言及します。

9.1. 人口構成

2023年時点で、バチカン市国の居住者人口は約764人です。これに加えて、聖座の外交官として他国に駐在する者やローマに居住する枢機卿など、市国外に居住するバチカン市民が372人います。

人口は主に、聖職者、その他の宗教関係者、国家に奉仕する一般人(スイス衛兵など)、およびその家族で構成されています。2013年には聖座職員の家族13世帯が、2019年にはスイス衛兵の子供20人がバチカン市内に居住していました。市内のすべての市民、居住者、および礼拝所はカトリックです。市はまた、毎日何千人もの観光客や労働者を受け入れています。

2023年6月26日時点のバチカン市国の人口構成は以下の通りです。

| 区分 | 全体 | ||

|---|---|---|---|

| 市民権 | バチカン市民 | その他 | |

| 居住地 | 市国外 | バチカン市内 | |

| 教皇 | 1 | ||

| 枢機卿 | 55 | 9 | |

| 外交官 | 317 | ||

| スイス衛兵 | 104 | ||

| その他 | 132 | 518 | |

| 合計 | 618 | 518 | |

| 372 | 246 | ||

| 764 | |||

| 1,136 | |||

2011年3月1日時点の人口構成(参考):

| 性別 | 全体 | 男性 | 女性 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 市民権 | バチカン市民 | その他 | バチカン市民 | その他 | バチカン市民 | その他 | |||

| 居住地 | 市国外 | バチカン市内 | 市国外 | バチカン市内 | 市国外 | バチカン市内 | |||

| 教皇 | 1 | 1 | |||||||

| 枢機卿 | 43 | 30 | 43 | 30 | |||||

| 外交官 | 306 | 306 | |||||||

| スイス衛兵 | 86 | 86 | |||||||

| その他聖職者・修道者 | 50 | 197 | 49 | 102 | 1 | 95 | |||

| その他一般人 | 56 | 24 | 25 | 3 | 31 | 21 | |||

| 合計 | 572 | 221 | 540 | 105 | 32 | 116 | |||

| 349 | 223 | 349 | 191 | 32 | |||||

| 444 | 296 | 148 | |||||||

| 793 | 645 | 148 | |||||||

バチカン市国の人口構成は、その特殊な性格上、聖職者の男性が多数を占めます。しかし、一般職員やその家族、また聖座に奉仕する修道女など、女性の居住者も少数ながら存在します。居住者の社会的権利は、主にバチカン市国または聖座との雇用契約に基づいており、住居、医療、社会保障などが提供されます。バチカン市国には伝統的な意味でのマイノリティ集団は存在しませんが、異なる国籍や文化背景を持つ人々が共に働いており、その多様性を尊重することが求められます。脆弱な立場の人々としては、高齢の聖職者や、経済的に困難な状況にある職員などが考えられ、彼らに対する適切な支援が必要です。

9.2. 言語

バチカン市国には正式に制定された公用語はありませんが、聖座がその公式文書の権威版に最も頻繁にラテン語を使用するのとは異なり、バチカン市国はその立法および公式通信においてイタリア語のみを使用します。イタリア語はまた、国家で働く人々のほとんどが使用する日常言語でもあります。

スイス衛兵においては、スイスドイツ語が命令を下すために使用される言語ですが、個々の衛兵はそれぞれの母語(ドイツ語、フランス語、イタリア語、またはロマンシュ語)で忠誠の宣誓を行います。

聖座の公式ウェブサイトおよびバチカン市国の公式ウェブサイトは主にイタリア語で提供されており、その他多数の言語でページが様々な程度で提供されています。外交用語としてはフランス語も伝統的に用いられてきました。このほか、日常業務ではスペイン語、ポルトガル語、英語なども常用されています。

9.3. 国籍

他の国家の国籍が、血統主義(市民からの出生、たとえ国家の領土外であっても)または出生地主義(国家の領土内での出生)のいずれかに基づいているのとは異なり、バチカン市国の国籍は「職務主義」(jus officiiユス・オフィiciiラテン語)に基づいて付与されます。すなわち、聖座への奉仕において特定の職務に任命されることを根拠とします。通常、この任命が終了すると国籍も失効します。国籍はまた、市民の配偶者および子供にも、彼らが市内に共に居住している場合に限り拡大されます。一部の個人は市内に居住することを許可されていますが、国籍を申請する資格がないか、申請しないことを選択しています。

バチカン国籍を失い、かつ他の国籍を所有していない者は、ラテラノ条約に規定されている通り、自動的にイタリア国民となります。

聖座は国家ではないため、外交旅券および公用旅券のみを発行しますが、バチカン市国はその市民のために通常の一般旅券(バチカン旅券)を発行します。

バチカン市国の国籍は、その職務との密接な関連性から、非常に特殊なものと言えます。国籍保有者の大部分は聖職者、スイス衛兵、および聖座の特定の役職にある者とその家族です。これにより、人口構成は高齢の男性に偏る傾向があります。市民権は、住居、医療、社会保障などの権利を伴いますが、同時に聖座への奉仕という義務も負います。

9.4. 統計上の特徴

国々を様々な一人当たりまたは面積当たりの指標で比較する統計において、バチカン市国はしばしば外れ値となります。これらは、国家の小さな規模と教会としての機能に起因する可能性があります。例えば、市民権を付与する役割のほとんどが男性に限定されているため、市民権の男女比は女性一人に対して男性が数人となります。さらに奇妙な点として、観光客に対する軽犯罪が非常に高い一人当たりの犯罪率をもたらすことや、秘跡的使用により、市国が一人当たりのワイン消費量で世界をリードしていることが挙げられます。これらの異常性の冗談めいた例えとして、「km2当たりの教皇の数」という統計を計算することがあり、これは国が半平方キロメートル未満の面積であるため2よりも大きくなります。

人口規模が極めて小さいため、一人当たりの統計では特異な数値が現れやすいです。

- 一人当たりの犯罪発生率: 年間の犯罪件数自体は多くないものの、居住者人口が非常に少ないため、一人当たりの犯罪発生率は世界で最も高い国の一つとして報告されることがあります。これは主に、多数の観光客が訪れることに起因するスリや置き引きなどの軽犯罪によるものです。

- 一人当たりのワイン消費量: バチカン市国は、一人当たりのワイン消費量が世界で最も多い国の一つとして知られています。これは、ミサにおける聖餐でのワインの使用や、市国内の免税店での購入、聖職者や職員による消費などが要因と考えられます。

- 面積当たりの教皇の数: 国の面積が0.49 km2と非常に小さいため、冗談めかして「1平方キロメートルあたりの教皇の数」を計算すると、2を超えるという結果になります(教皇は1人であるため)。これは、小規模国家特有の統計的奇妙さを示す一例です。

これらの統計上の特徴は、バチカン市国が一般的な国家とは異なる特殊な性格を持つことを示しています。

10. 文化

バチカン市国は、その小さな領土にもかかわらず、人類の歴史において非常に豊かで重要な文化遺産を擁しています。芸術、建築、学術、そして限定的ながらスポーツ活動に至るまで、その文化は全世界に影響を与え続けています。

10.1. 文化遺産

バチカン市国は、その全域が「バチカン市国」として1984年にユネスコの世界文化遺産に登録されています。これは、国家全体が単一のサイトとして登録されている唯一の例です。この登録は、バチカンが持つ類まれな文化的、歴史的、芸術的価値を国際的に認めるものです。

主要な文化財としては、以下のようなものが挙げられます。

- サン・ピエトロ大聖堂: カトリック教会の総本山であり、ルネサンス建築およびバロック建築の最高傑作の一つ。ミケランジェロの設計したクーポラや、ベルニーニ作のブロンズ製大天蓋(バルダッキーノ)などで知られます。

- サン・ピエトロ広場: ベルニーニによって設計された壮大な楕円形の広場。

- バチカン宮殿: 教皇の公邸であり、内部にはラファエロの間やボルジア家の間など、貴重なフレスコ画で装飾された部屋々があります。

- システィーナ礼拝堂: ミケランジェロによる天井画「創世記」および壁画「最後の審判」で世界的に有名です。

- バチカン美術館: 古代彫刻から現代宗教美術に至るまで、膨大な数の美術品を収蔵する複合美術館群。

- バチカン図書館: 世界で最も古い図書館の一つであり、貴重な写本や古文書を多数所蔵しています。

これらの文化遺産は、単に美術的価値が高いだけでなく、キリスト教の歴史、ヨーロッパ文化の発展、そして人類の精神史を理解する上で不可欠なものです。バチカンは、これらの遺産の保存と研究、そして一般への公開を通じて、文化の継承と普及に貢献しています。また、武力紛争の際の文化財の保護に関するハーグ条約に基づき、「特別保護下にある文化財の国際登録簿」にも登録されており、国際的な保護の対象となっています。

10.2. 美術と建築

バチカン市国は、西洋美術と建築の宝庫として世界的に知られています。その中心には、カトリック教会の総本山であるサン・ピエトロ大聖堂がそびえ立ちます。この壮大な大聖堂は、ブラマンテ、ミケランジェロ、デッラ・ポルタ、マデルノ、ベルニーニといった一連の著名な建築家たちによって設計・建設され、ルネサンス建築およびバロック建築の最高傑作の一つとされています。ミケランジェロが設計した壮大なクーポラ(ドーム)や、ベルニーニによるブロンズ製の大天蓋(バルダッキーノ)、そして聖ペテロの墓所とされる地下墳墓(ネクロポリス)などが特に有名です。

システィーナ礼拝堂は、その壁画と天井画で世界的に知られています。特に、ミケランジェロによる天井画(『天地創造』、『アダムの創造』などを含む)と、祭壇壁画『最後の審判』は、ルネサンス美術の頂点を示す作品とされています。礼拝堂の側壁には、ボッティチェッリ、ペルジーノ、ギルランダイオといったルネサンス初期の巨匠たちによるフレスコ画も描かれています。

バチカン宮殿自体も、多くの美術品で装飾されています。その中でも、ラファエロとその弟子たちによって描かれたフレスコ画で知られる「ラファエロの間」や、フラ・アンジェリコによる「ニコラウス5世礼拝堂」の壁画などが有名です。これらの作品は、ルネサンス期の教皇たちの芸術庇護の様子を今に伝えています。

これらの建築物や美術品は、単に美的な価値が高いだけでなく、カトリック教会の信仰と歴史、そして西洋文明の精神性を象徴するものとして、世界中から訪れる人々に深い感銘を与え続けています。バチカンは、これらの貴重な文化遺産の保存修復にも力を入れており、未来の世代へと継承していく努力を続けています。

10.3. 博物館と図書館

バチカン市国は、世界的に名高いバチカン美術館群(Musei Vaticaniムゼイ・ヴァティカーニイタリア語)とバチカン図書館(Biblioteca Apostolica Vaticanaビブリオテーカ・アポストーリカ・ヴァティカーナイタリア語)を擁しています。これらは、歴史的、科学的、文化的に極めて高い価値を持つコレクションを収蔵しています。

バチカン美術館は、単一の美術館ではなく、複数の美術館やギャラリー、礼拝堂から構成される巨大な複合施設です。その起源は16世紀初頭、ユリウス2世が古代彫刻「ラオコーン像」を収集したことに遡ります。歴代教皇によってコレクションは拡充され、現在では古代エジプト美術、エトルリア美術、ギリシャ・ローマ彫刻、初期キリスト教美術、ルネサンス・バロック絵画、現代宗教美術など、多岐にわたる分野の作品を数百万点収蔵しています。主な見どころとしては、ピオ・クレメンティーノ美術館(古代彫刻)、ラファエロの間(ラファエロのフレスコ画)、絵画館(ピナコテーカ、中世から近現代までの絵画)、システィーナ礼拝堂(ミケランジェロの天井画・壁画)などがあります。これらのコレクションは、人類の芸術的・精神的遺産の宝庫であり、毎年多くの観光客や研究者が訪れます。

バチカン図書館は、世界で最も古い図書館の一つであり、その起源は4世紀にまで遡るとも言われています。現在の形になったのは15世紀、ニコラウス5世の時代です。図書館は、極めて貴重な写本、インキュナブラ(初期刊本)、古文書、地図、版画、貨幣などを多数所蔵しており、その数は写本だけでも約8万点、刊本は約150万冊にのぼると言われています。特に、古代ギリシャ・ローマの古典籍の写本や、初期キリスト教関連の文献、中世の神学・哲学文献などが充実しており、学術研究にとって非常に重要な資料となっています。図書館は研究者に対して公開されており、近年では所蔵資料のデジタル化も進められています。

バチカン美術館とバチカン図書館は、聖座の重要な文化機関として、人類の知識と芸術の保存、研究、普及に貢献しています。その収蔵品は、カトリック教会の歴史だけでなく、西洋文明全体の発展を理解する上で不可欠なものであり、その学術的価値は計り知れません。

10.4. 科学

バチカン市国は、宗教的な中心地であると同時に、科学研究とその振興にも長い歴史を持っています。

ピウス9世によって1847年に設立された新リンチェイ教皇庁アカデミー(Pontificia Accademia dei Nuovi Linceiイタリア語)の流れを汲み、ピウス11世は1936年に教皇庁科学アカデミー(Pontificia Academia Scientiarumラテン語)を設立しました。カシーナ・ピオ4世に本部を置くこのアカデミーは、数学、物理科学(天文学、地球科学、物理学、化学を含む)、自然科学(医学、神経科学、生物学、遺伝学、生化学など)への貢献、そして認識論 проблемへの取り組みにおいて学問の自由を保証しており、科学史にも関心を持っています。会員には、天体物理学者のマーティン・リース、数学者のセドリック・ヴィラニ、理論物理学者のエドワード・ウィッテン、ノーベル化学賞受賞者のジェニファー・ダウドナとエマニュエル・シャルパンティエ、そしてアーネスト・ラザフォード、遺伝学者のルイジ・ルカ・カヴァッリ=スフォルツァとフランシス・コリンズ、頭部移植のパイオニアであるロバート・J・ホワイト、ノーベル生理学・医学賞受賞者のアレクサンダー・フレミングなどがいます(いました)。

教皇庁社会科学アカデミー(Pontificia Academia Scientiarum Socialiumラテン語)もバチカン市国にある教皇庁のアカデミーで、人類学、コミュニケーション研究、情報科学、サイバネティクス、経済学、教育学、地理学、歴史学、法学、言語学、政治学、心理学、行動科学、社会学、人口統計学も扱っています。生命倫理と技術倫理を専門とする教皇庁生命アカデミー(Pontificia Accademia pro Vitaラテン語)の本部は、バチカンの治外法権施設であるサン・カリスト複合施設(パラッツォ・サン・カリスト)にあります。

バチカン天文台(Specola Vaticanaスペーコラ・ヴァティカーナイタリア語)と名付けられた天文学機関のいくつかのバチカン望遠鏡は、カルト・デュ・シエルの作成に参加しましたが、それらの場所(バチカン庭園、サン・ピエトロ大聖堂付近、バチカンの治外法権施設であるカステル・ガンドルフォの教皇宮殿)の光害のため、研究目的での使用は次第に不可能または限定的になりました。しかし、16世紀に起源を持つバチカン天文台は、特にアリゾナ大学とのパートナーシップおよびアリゾナにある赤外線・可視光バチカン・アドバンスト・テクノロジー望遠鏡を通じて、天文学研究に貢献し続けており、天文学教育および「ポピュラーサイエンス」プロジェクトにも取り組んでいます。国際天文学連合および国際相対論的天体物理学センターのメンバーとして、宇宙論モデル、恒星分類、連星、星雲に関する研究も行っています。さらに、その広範な図書館(隕石コレクションも含む)のおかげで、カリフォルニア州バークレーの神学と自然科学センターにおける哲学的な学際的研究や天文学史研究にも貢献しています。

これらの機関は、科学と信仰の対話を促進し、倫理的な観点から科学技術の発展に貢献することを目指しています。

10.5. スポーツ

バチカン市国は、国際オリンピック委員会(IOC)の加盟国ではなく、オリンピックには出場していませんが、いくつかの国際スポーツイベントには参加しています。これには、世界自転車選手権、ヨーロッパ小国競技大会、地中海競技大会などが含まれます。国には独自の陸上競技協会、アスレティカ・ヴァティカーナ(Athletica Vaticanaイタリア語)があります。

バチカン市国におけるサッカーは、バチカンアマチュアスポーツ協会によって組織されており、この協会が国内選手権であるバチカン市国選手権を開催しています。リーグには8チームが参加しており、例えばスイス衛兵のチームであるFCグアルディアや、警察、美術館警備員のチームなどがあります。協会はまた、コッパ・セルジョ・ヴァルチやスーペルコッパ・ヴァティカーナも組織しています。協会はサッカーバチカン代表を管理していますが、この代表チームはUEFAにもFIFAにも加盟していません。2019年5月には、主にバチカン職員とその妻や娘で構成される初の女子サッカーチームが組織され、ローマ市のチームと対戦しました。

2019年1月、バチカン初の公認スポーツ協会として陸上競技の「アスレティカ・ヴァティカーナ」が設立されました。チームは教皇庁職員や様々な年齢・性別・国籍の人々で構成され、イタリア陸上競技連盟(FIDAL)との協定により、国内外の競技会に参加しています。

2021年10月には、アスレティカ・ヴァティカーナの一部門である「バチカン・サイクリング」が国際自転車競技連合(UCI)に加盟しました。

2013年10月には、サン・ピエトロ・クリケットクラブが教皇庁文化評議会の後援のもと発足しました。これは、クリケットを通じて異なる文化や宗教との対話を強化することを目的としています。

これらのスポーツ活動は、健康増進や共同体意識の醸成だけでなく、バチカン市国が国際社会との交流を深めるための一つの手段ともなっています。

10.6. 祝祭日

バチカン市国の祝祭日は、カトリック教会の典礼暦に深く根ざしており、宗教的な祝日が中心です。同時に、国家としての記念日も存在します。

主な祝祭日は以下の通りです。

| 日付 | 日本語表記 | ラテン語表記(またはイタリア語) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 神の母聖マリアの祭日 (元日) | Sollemnitas Sanctae Dei Genetricis Mariaeラテン語 | |

| 1月6日 | 主の公現の祭日 | Sollemnitas Epiphaniae Dominiラテン語 | |

| 2月11日 | ラテラノ条約締結記念日 | Anniversario della conclusione dei Patti Lateranensiイタリア語 | 国家の祝日 |

| 3月13日 | 教皇フランシスコ選出記念日 | Anniversario dell'Elezione del Santo Padre Francescoイタリア語 | 現教皇の選出日 |

| 3月19日 | 聖ヨセフの祭日 | Sollemnitas Sancti Ioseph, Sponsi Beatae Mariae Virginisラテン語 | 教皇フランシスコの教皇名の日 |

| (移動祝日) | 復活の主日 | Dominica Resurrectionis Dominiラテン語 | 春分後の最初の満月の次の日曜日 |

| (移動祝日) | 復活の月曜日 (天使の月曜日) | Feria Secunda in Octava Paschaeラテン語 | 復活祭の翌日 |

| 5月1日 | 労働者聖ヨセフの記念日 | Memoria Sancti Ioseph Opificisラテン語 | |

| (移動祝日) | 主の昇天の祭日 | Sollemnitas Ascensionis Dominiラテン語 | 復活の主日から40日後(多くは日曜日に移動して祝われる) |

| (移動祝日) | 聖霊降臨の主日 | Dominica Pentecostesラテン語 | 復活の主日から50日後 |

| (移動祝日) | 三位一体の主日 | Sollemnitas Sanctissimae Trinitatisラテン語 | 聖霊降臨の次の日曜日 |

| (移動祝日) | キリストの聖体の祭日 | Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christiラテン語 | 三位一体の主日の次の木曜日(多くは日曜日に移動) |

| 6月29日 | 聖ペトロと聖パウロ使徒の祭日 | Sollemnitas Sanctorum Petri et Pauli, Apostolorumラテン語 | ローマの保護聖人 |

| 8月15日 | 聖母の被昇天の祭日 | Sollemnitas Assumptionis Beatae Mariae Virginisラテン語 | |

| 9月8日 | 聖マリアの誕生の祝日 | Festum Nativitatis Beatae Mariae Virginisラテン語 | |

| 11月1日 | 諸聖人の祭日 | Sollemnitas Omnium Sanctorumラテン語 | |

| 11月2日 | 死者の日(記念日) | Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorumラテン語 | |

| 12月8日 | 無原罪の聖マリアの祭日 | Sollemnitas Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginisラテン語 | |

| 12月25日 | 主の降誕の祭日 (クリスマス) | Sollemnitas Nativitatis Dominiラテン語 | |

| 12月26日 | 聖ステファノ最初の殉教者の祝日 | Festum Sancti Stephani, Protomartyrisラテン語 |

これらの祝祭日には、サン・ピエトロ大聖堂やサン・ピエトロ広場で教皇司式の荘厳なミサや行事が行われることが多く、世界中から多くの巡礼者や観光客が訪れます。

11. 国家の象徴

バチカン市国は、その独自の歴史と宗教的性格を反映した公式な象徴物を有しています。

11.1. 国旗

バチカン市国の国旗は、1929年のラテラノ条約締結と同時に制定され、2023年にデザインがわずかに更新されました。旗は正方形(縦横比1:1)で、旗竿側から黄色(金色)と白色の二つの垂直な帯で構成されています。白色の帯の中央には、バチカン市国の国章が配置されています。

黄色と白色は、伝統的に教皇の色とされており、それぞれ金と銀を象徴しています。金色は教皇の精神的権威を、銀色は世俗的権威を表すとも言われています。正方形の旗は、世界でもスイスの国旗と並んで珍しいものです。

この国旗は、バチカン市国および聖座の公式行事や施設で掲げられ、全世界のカトリック教会や関連施設でもしばしば見られます。

11.2. 国章

バチカン市国の国章は、赤色の盾(シールド)を背景に、交差した二つの鍵と、その上に三重冠(教皇冠、ティアラ)を配したデザインです。この紋章は、聖座の紋章と密接に関連していますが、バチカン市国の国章では鍵の交差の仕方が聖座の紋章と逆になっています(バチカン市国では金の鍵が右上から左下、銀の鍵が左上から右下に交差)。

- 三重冠(ティアラ): 教皇の三重の権能(最高司祭、最高統治者、最高教師)を象徴すると伝統的に解釈されてきましたが、パウロ6世以降、実際の儀式では使用されなくなり、現代では教皇の奉仕の精神をより強調するミトラ(司教冠)が用いられています。しかし、紋章においては依然として重要な象徴です。

- 二つの鍵: 金の鍵と銀の鍵は、マタイによる福音書16章19節でイエス・キリストが聖ペテロに与えたとされる「天の国の鍵」を象徴しています。「解く権能(許しの力)」と「縛る権能(教導の力)」を表すとされます。金の鍵は天上の権威(霊的権威)、銀の鍵は地上の権威(司牧的権威)を象徴するとも言われます。鍵は赤い紐で結ばれています。

この国章は、バチカン市国の主権と、その統治者である教皇の権威を象徴しています。

11.3. 国歌

バチカン市国の国歌は、「教皇賛歌と行進曲」(Inno e Marcia Pontificaleインノ・エ・マルチャ・ポンティフィカーレイタリア語)です。この曲は、フランスの作曲家シャルル・グノーが1869年にピウス9世の司祭叙階50周年記念のために作曲したものです。

当初は特定の行事のために作曲されましたが、その荘厳で美しい旋律から、次第に教皇に関連する様々な儀式で演奏されるようになりました。そして、1949年(聖年1950年の前年)にピウス12世によって正式にバチカン市国の国歌として採用され、それまでの国歌であったヴィットーリオ・アッレグラ作曲の「凱旋行進曲」(Marcia Trionfaleイタリア語)に取って代わりました。

歌詞は、当初はラテン語やイタリア語など様々なものが付けられましたが、アントニオ・アレグラによるラテン語の歌詞(O Roma Felixオー・ローマ・フェリクスラテン語)が最も知られています。国歌は、教皇の臨席する重要な式典や、外国元首の歓迎行事などで演奏されます。その旋律は、カトリック教会の普遍性と、聖座の精神的権威を象徴するものとして、世界中のカトリック信徒に親しまれています。