1. 概要

オットー1世(Otto I. der Großeオットー・デア・グローセドイツ語、Ottone il Grandeオットーネ・イル・グランデイタリア語)は、912年11月23日に生まれ、973年5月7日に没した東フランク(ドイツ王国)の国王(在位:936年 - 973年)であり、962年に神聖ローマ皇帝として戴冠した最初の君主である。父ハインリヒ1世の死後、ザクセン公およびドイツ王の座を継承したオットーは、ドイツの諸部族を単一の王国に統合する父の事業を継続し、貴族の権力を抑制して王権を大幅に拡大した。彼は戦略的な婚姻と同族の要職への任命を通じて、王国の最も重要な公爵領に自身の家族を配置し、これまで国王と対等であった公爵たちを、自身の権威の下にある臣下へと変貌させた。

オットーはドイツにおける教会を改革し、聖職者を官僚として活用する「帝国教会体制」を構築することで王権の強化を図り、聖職者たちを自身の直接的な支配下に置いた。この政策は、世俗貴族の世襲的な権力に対抗する非世襲的な均衡勢力としての役割を果たした。彼の治世初期には、異母兄タンクマールや弟ハインリヒ、フランケン公エーバーハルトらによる反乱に直面したが、これらを鎮圧し、国内の権力を安定させた。

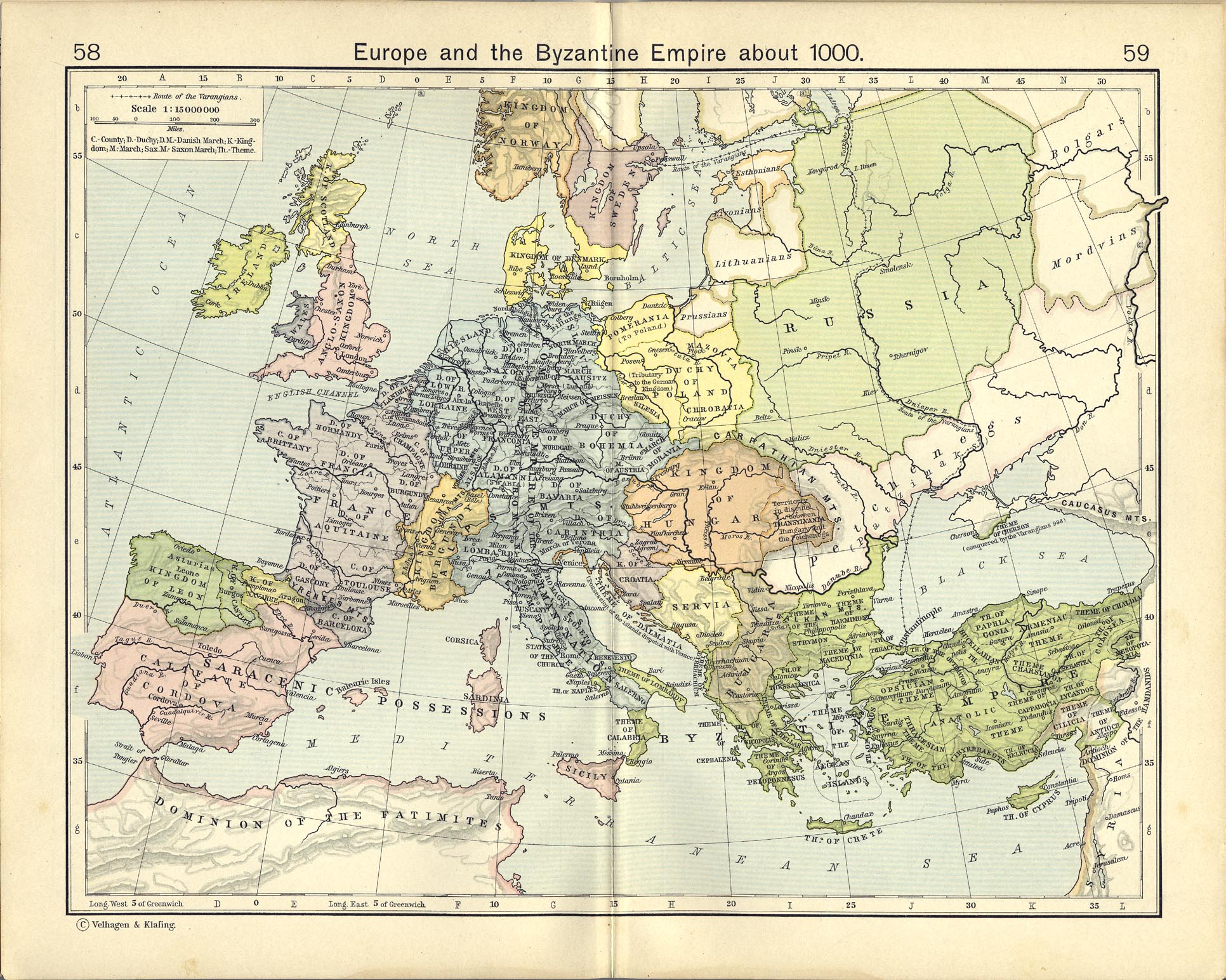

955年のレヒフェルトの戦いでは、マジャル人の侵攻を決定的に打ち破り、西ヨーロッパにおけるハンガリー人の脅威を終結させた。この勝利は、オットーに「キリスト教世界の救世主」としての名声をもたらし、王国における彼の支配を確固たるものにした。961年までにイタリア王国を征服し、800年のカール大帝の「ローマ皇帝」戴冠の例に倣い、962年にローマでヨハネス12世から皇帝として戴冠した。これにより、ドイツ王国とイタリア王国は共通の領域に統合され、後の神聖ローマ帝国の基礎が築かれた。

晩年は教皇庁との対立やイタリア支配の安定化に苦慮したが、東ローマ帝国との関係改善にも努め、972年には息子のオットー2世とテオファヌの結婚が実現した。オットーは973年にメムレーベンで死去し、オットー2世が後を継いだ。彼の統治は、中世ヨーロッパの政治、社会、文化に多大な影響を与え、「オットー朝ルネサンス」と呼ばれる文化的な復興を促した。

2. 初期生涯と背景

2.1. 出生と家族

オットーは912年11月23日に、ザクセン公(後のドイツ王)ハインリヒ1世と、その2番目の妃であるマティルデの長男として生まれた。マティルデはヴェストファーレンのザクセン伯ディートリヒの娘である。ハインリヒ1世は906年にザクセン伯の娘であるハーテブルク・フォン・メルゼブルクと結婚していたが、彼女がハインリヒ1世の長男でオットーの異母兄となるタンクマールを出産した後、おそらく909年にこの結婚は無効とされた。オットーには、ヘートヴィヒ、ゲルベルガ、ハインリヒ、ブルーノの4人の実の兄弟姉妹がいた。

2.2. オットー朝の台頭

918年12月23日、東フランク王国の国王でありフランケン公であったコンラート1世が死去した。ザクセンの年代記作家コルヴァイのヴィドゥキントの『ザクセン人の事績』によれば、コンラート1世は推定相続人であった弟のフランケン公エーバーハルトを説得し、東フランクの王冠をオットーの父ハインリヒに提供させた。コンラート1世とハインリヒ1世は912年以来対立していたが、ハインリヒ1世は915年以降、公然と国王に反対することはなかった。さらに、コンラート1世がドイツの公爵たち、特に最近ではバイエルン公アルヌルフやシュヴァーベン公ブルヒャルト2世との度重なる戦いにより、コンラディン家の地位と財源は弱体化していた。数ヶ月の躊躇の後、エーバーハルトと他のフランク人およびザクセン人の貴族たちは、919年5月にフリッツラーの帝国会議でハインリヒを国王に選出した。これにより、史上初めてフランク人ではなくザクセン人が王国を統治することになった。

シュヴァーベン公ブルヒャルト2世はすぐに新国王に忠誠を誓ったが、バイエルン公アルヌルフはハインリヒの地位を認めなかった。『ザルツブルク年代記』によれば、アルヌルフはハインリヒに対抗してバイエルン人によって国王に選出されたが、その「統治」は短命に終わった。ハインリヒは2度の遠征でアルヌルフを破った。921年、ハインリヒはレーゲンスブルクのアルヌルフの居城を包囲し、彼を降伏させた。アルヌルフはハインリヒの宗主権を受け入れざるを得なかったが、バイエルンは一定の自治権と、バイエルン教会における司教の叙任権を保持した。

2.3. 後継者としての準備

オットーは、ドイツ王国が東部国境のヴェンド族と戦った際に、初めて軍事指揮官としての経験を積んだ。929年にヴェンド族/西スラヴ人と戦役中に、オットーの庶子であるヴィルヘルム(後のマインツ大司教)が、捕虜となったヴェンド人の貴族女性との間に生まれた。929年までにハインリヒが王国全体を支配下に置いたことで、国王はおそらく王位継承の準備を始めた。彼の取り決めに関する書面による証拠は現存しないが、この頃、オットーはライヒェナウ修道院の共同祈祷書で初めて「王」(rexレクスラテン語)と呼ばれている。

ハインリヒがドイツ国内で権力を固める一方で、オットーのために花嫁を探すことでアングロ・サクソン・イングランドとの同盟も準備した。別の王家との連携は、ハインリヒにさらなる正当性を与え、二つのザクセン王国間の絆を強化することになる。同盟を締結するため、イングランド王アゼルスタンはハインリヒに、彼の異母姉妹のうち2人を送り、ハインリヒが最も気に入った者を選べるようにした。ハインリヒはエドギタをオットーの花嫁として選び、二人は930年に結婚した。

数年後、ハインリヒの死の直前、エアフルトでの帝国会議で、国王の継承取り決めが正式に批准された。彼の領地と財宝の一部は、タンクマール、ハインリヒ、ブルーノに分配されることになっていた。しかし、カロリング朝の慣習的な相続とは異なり、国王は、諸公爵による事前の正式な選挙なしに、オットーを単独の推定相続人として指名した。

3. ドイツ王としての統治 (936年-962年)

ドイツ王としてのオットー1世の統治期間中は、国内の反乱鎮圧、王権の確立、そして対外的な軍事・外交活動が主要なテーマであった。彼は貴族の権力を抑制し、聖職者を活用する「帝国教会体制」を導入することで、中央集権的な支配体制を築き上げた。

3.1. アーヘンでの戴冠

ハインリヒ1世は936年7月2日、メムレーベンのカイザープファルツで脳卒中の影響により死去し、クヴェトリンブルク修道院に埋葬された。彼の死の時点で、ドイツの諸部族は単一の王国に統合されていた。24歳近くになったオットーは、父のザクセン公およびドイツ王としての地位を継承した。彼の戴冠式は936年8月7日、カール大帝の旧都アーヘンで行われ、マインツ大司教ヒルデベルトによって塗油され、戴冠した。オットーはザクセン出身であったが、戴冠式にはフランク人の衣装で臨み、ロートリンゲン公国に対する宗主権と、911年に東フランクの最後の相続人が途絶えたカール大帝の真の後継者としての役割を誇示しようとした。

コルヴァイのヴィドゥキントによれば、オットーは戴冠式後の宴会で、王国の他の4人の公爵(フランケン、シュヴァーベン、バイエルン、ロートリンゲンの公爵)に、自身の個人的な従者として奉仕させた。すなわち、バイエルン公アルヌルフ1世を軍事長官(または馬寮長官)、シュヴァーベン公ヘルマン1世を献酌官、フランケン公エーバーハルトを家令(または執事長)、ロートリンゲン公ギゼルベルトを侍従長とした。この伝統的な奉仕を行うことで、公爵たちは新国王との協力を表明し、彼の統治への服従を明確に示した。

平和的な移行にもかかわらず、彼の治世初期には王室家族は調和を欠いていた。オットーの弟ハインリヒも、父の意向に反して王位を主張した。彼の母マティルデの伝記『マティルデ王妃の生涯』によれば、母はハインリヒを国王として支持していた。オットーとは対照的に、ハインリヒは父の治世中に「紫の衣をまとって生まれた」とされ、父と同じ名前を持っていたためである。

オットーはまた、様々な地方貴族からの内部的な反対にも直面した。936年、オットーはヘルマン・ビルングを辺境伯に任命し、エルベ川とペーネ川の間のザクセン辺境伯領北部に位置する辺境地帯の権限を与えた。軍事総督として、ヘルマンはこの地域に住むポラビア・スラヴ人から貢納を徴収し、しばしばルティチ族、オボトリト族、ヴァグリ族といった西スラヴ人の部族と戦った。ヘルマンの任命は、彼の兄であるヴィヒマン老伯を怒らせた。兄であり、より裕福であったヴィヒマンは、自身の官職への主張が弟よりも優れていると信じていた。さらに、ヴィヒマンは王太后マティルデと婚姻関係にあった。937年、オットーはゲーロを、メルゼブルク周辺の広大なゲーロ辺境伯領の伯爵および辺境伯として、彼の兄ジークフリートの後任に任命することで、貴族をさらに怒らせた。この決定は、オットーの異母兄でありジークフリートの従兄弟であったタンクマールを不満にさせた。タンクマールは、自身がその任命により大きな権利を持っていると感じていた。

3.2. 王権の確立

オットー1世は、即位初期に貴族の反乱に直面したが、これらを鎮圧し、自身の家族を要職に任命することで王権を強化した。

3.2.1. 反乱と内紛の鎮圧

937年、バイエルン公アルヌルフが死去し、その息子エーバーハルトが後を継いだ。新公爵はすぐにオットーと対立した。エーバーハルトは、ハインリヒ王とアルヌルフの間の平和条約に基づき、バイエルンに対する国王の宗主権に反対したためである。オットーの優位性を認めようとせず、エーバーハルトは国王に反乱を起こした。938年の春と秋の2度の遠征で、オットーはエーバーハルトを破り、王国から追放し、その称号を剥奪した。その代わりに、オットーはエーバーハルトの叔父であるベルトルト(ケルンテン辺境伯領の伯爵)を新たなバイエルン公に任命したが、その条件として、ベルトルトは司教の任命権と公爵領内の王室財産の管理権がオットーにのみあることを認めなければならなかった。

同時に、オットーはザクセンの貴族であるブルーニングと、前国王コンラート1世の兄弟であるフランケン公エーバーハルトとの間の紛争を解決しなければならなかった。ザクセン人が王位に就いた後、フランケンとザクセンの国境地帯に領地を持つ地方領主ブルーニングは、ザクセン人以外のいかなる支配者にも忠誠を誓うことを拒否した。エーバーハルトはヴィレバデッセン近郊のブルーニングのヘルメルン城を攻撃し、住民全員を殺害し、城を焼き払った。国王は紛争当事者をマクデブルクの宮廷に召喚し、エーバーハルトには罰金を支払うよう命じられ、彼の副官たちは公衆の面前で死んだ犬を運ぶ刑に処された。これは特に恥辱的な罰と見なされた。

オットーの行動に激怒したエーバーハルトは、938年にオットーの異母兄タンクマール、ヴィヒマン伯、そしてマインツ大司教フリードリヒと結託し、国王に反乱を起こした。オットーの最も親しい顧問の一人であったシュヴァーベン公ヘルマン1世は、彼に反乱を警告し、国王は迅速に反乱を鎮圧するために動いた。ヴィヒマンはすぐにオットーと和解し、かつての同盟者に対して国王の軍に加わった。オットーはエーレスブルクでタンクマールを包囲し、タンクマールは降伏したものの、聖ペテロ教会の祭壇でマイエンツィアまたはメギンツォという名の兵士によって殺害された。オットーは異母兄を悼み、その勇気を称したが、殺人者は罰せられなかった。敗北後、エーバーハルトとフリードリヒは国王との和解を求めた。オットーは短期間のヒルデスハイムへの追放の後、両者を許し、元の地位に復帰させた。

3.2.2. 家族政策による統治

940年、オットーとハインリヒは母の努力によって和解した。ハインリヒは東フランクに戻り、オットーは彼をギゼルベルトの後任として新たなロートリンゲン公に任命した。しかし、ハインリヒはドイツ王位への野心を捨てておらず、兄に対する別の陰謀を企てた。マインツ大司教フリードリヒの助けを借りて、ハインリヒは941年の復活祭の日にクヴェトリンブルク修道院でオットーを暗殺する計画を立てた。オットーはこの陰謀を発見し、陰謀者たちを逮捕しインゲルハイムに投獄した。国王はその後、両者が同年のクリスマスの日に公衆の面前で悔悛の儀を行った後にのみ、彼らを釈放し、許した。

941年から951年までの10年間は、オットーが国内で異論なく権力を行使した期間であった。公爵たちを自身の権威の下に置くことで、オットーは彼らの事前の同意なしに決定を下す権限を主張した。彼は、官職の任命において世襲継承を望む貴族の主張や地位を意図的に無視し、自身の選択した個人を王国の官職に自由に任命した。彼の統治下では、血統ではなくオットーへの忠誠が昇進の道であった。彼の母マティルデはこの政策を不承認とし、オットーの王室顧問からは彼の権威を損なっていると非難された。947年にオットーが彼女をエンガーのヴェストファーレンの荘園に一時的に追放した後、妻エドギタの懇願によりマティルデは宮廷に呼び戻された。

貴族たちはオットーに順応するのに苦労した。王国がこれまで個別の王位継承に従ったことがなかったためである。伝統的には前国王のすべての息子が王国の一部を受け取るべきであったのに対し、ハインリヒの継承計画はオットーを統一された王国の頂点に置き、彼の兄弟を犠牲にした。オットーの権威主義的な統治スタイルは、父のものとは対照的であった。ハインリヒは、国民による選挙の象徴として戴冠式での教会による塗油を意図的に放棄し、「友情協定」(amicitiaアミキティアラテン語)に基づいて王国を統治した。ハインリヒは王国を公爵領の連合体と見なし、自身を「同輩中の第一人者」と見なしていた。カール大帝が行ったように王室の代表を通じて王国を管理しようとする代わりに、ハインリヒは公爵たちが自身の優位性を認めさえすれば、その領地を完全に内部的に支配することを許した。一方、オットーは教会の塗油を受け入れ、自身の王国を封建君主制と見なし、自身がそれを統治する「神聖な権利」を持つと考えていた。彼は様々な王国の貴族家族の内部階層を気にすることなく統治した。

この新しい政策は、オットーが王国の異論なき主としての地位を確保した。オットーに反乱を起こした彼の家族のメンバーや他の貴族たちは、公に自身の罪を告白し、国王からの恩赦を期待して無条件に彼に降伏することを余儀なくされた。貴族や他の高官にとって、オットーの刑罰は通常軽微であり、罰せられた者はその後通常、権威ある地位に復帰した。彼の弟ハインリヒは2度反乱を起こしたが、降伏後2度許された。彼はロートリンゲン公、後にバイエルン公に任命された。反乱を起こした平民ははるかに厳しく扱われた。オットーは通常、彼らを処刑した。

オットーは国王としての任期中、忠実な家臣たちにその奉仕に対して報酬を与え続けた。任命は依然として彼の裁量で得られ、保持されたが、それらはますます王朝政治と密接に結びついていた。ハインリヒが「友情協定」に頼ったのに対し、オットーは家族の絆に頼った。オットーは戴冠していない支配者を自分と対等と認めることを拒否した。オットーの下では、重要な家臣の統合は婚姻関係を通じて行われた。フランス国王ルイ4世は939年にオットーの妹ゲルベルガと結婚し、オットーの息子リウドルフは947年にシュヴァーベン公ヘルマン1世の娘イーダと結婚した。前者は西フランク王家を東フランク王家と王朝的に結びつけ、後者はヘルマンに息子がいなかったため、彼の息子がシュヴァーベン公国を継承することを確実にした。オットーの計画は、950年にリウドルフがシュヴァーベン公となり、954年にオットーの甥ロテールがフランス王となったことで実現した。

944年、オットーはコンラート赤毛公をロートリンゲン公に任命し、947年にオットーの娘リウトガルトとの結婚を通じて彼を自身の拡大された家族に取り込んだ。コンラートはザーリアー・フランク人の生まれで、前国王コンラート1世の甥であった。947年にオットーの叔父であるバイエルン公ベルトルトが死去した後、オットーは弟ハインリヒの野心を、バイエルン公アルヌルフの娘ユーディトとの結婚を通じて満たし、948年に彼を新たなバイエルン公に任命した。この取り決めにより、ハインリヒがその後王位への主張を放棄したため、兄弟間の平和がついに達成された。公爵たちとの家族的な絆を通じて、オットーは王権の主権と王国の全体的な結束を強化した。

946年1月29日、エドギタは35歳で突然死去し、オットーは妻をマクデブルク大聖堂に埋葬した。この結婚は16年間続き、2人の子供をもうけた。エドギタの死後、オットーは自身の継承の準備を始めた。彼の父がそうであったように、オットーは自身の死後、王国の単独統治を息子リウドルフに譲るつもりであった。オットーは王国中の主要な人物を召集し、彼らにリウドルフへの忠誠の誓いを立てさせ、これによりリウドルフがオットーの推定相続人として単独で王位を主張することを認めることを約束させた。

最近の考古学的証拠に基づき、ダヴィド・バッハラッハは、953年と954年に彼が動員した軍隊は2.00 万 人から2.50 万 人の範囲であったと推定している。これは、3.00 万 人を超える軍隊によって防衛されていたマインツのような都市を包囲するために必要であった。

3.3. 対外関係

3.3.1. 西フランク王国との関係

西フランク王国の国王は、貴族との内部闘争の後、かなりの王権を失っていたが、ロートリンゲン公国(東フランクも主張する領土)に対する権威を主張し続けていた。ドイツ国王は、ルイ4世の主要な国内のライバルであるユーグ大公に支援されていた。940年のルイ4世によるロートリンゲン再支配の2度目の試みは、オットーの妹でありロートリンゲン公ギゼルベルトの未亡人であるゲルベルガとの結婚に基づき、自身がロートリンゲン公の正当な権利者であると主張したものであった。オットーはルイ4世の主張を認めず、代わりに弟ハインリヒを公爵に任命した。その後の数年間、両者はロートリンゲンでの影響力を高めようとしたが、公国はオットーの王国の一部であり続けた。

対立にもかかわらず、ルイ4世とユーグはともに婚姻関係を通じてオットーの家族と結びついていた。オットーは942年に平和のために介入し、両者の正式な和解を宣言した。この合意の一環として、ユーグはルイ4世に服従の行為を行うことになり、その見返りとして、ルイ4世はロートリンゲンに対するいかなる主張も放棄することになった。短期間の平和の後、西フランク王国は946年に別の危機に陥った。ノルマン人がルイ4世を捕らえ、彼をユーグに引き渡した。ユーグはラオンの要塞の降伏を条件に国王を解放した。妹ゲルベルガの懇願により、オットーはルイ4世のためにフランスに侵攻したが、彼の軍隊はラオン、ランス、パリといった主要都市を占領するほど強力ではなかった。3ヶ月後、オットーはユーグを打ち破ることなく包囲を解いたが、ヴェルマンドワのユーグをランス大司教の地位から追放し、アルタルトを元の職務に復帰させることに成功した。

ランス大司教区の支配問題を解決するため、オットーは948年6月7日にインゲルハイムで教会会議を招集した。この会議には30人以上の司教が参加し、ドイツのすべての大司教も含まれていた。これは、東フランクと西フランクの両方におけるオットーの強力な地位を示すものであった。教会会議は、オットーによるアルタルトのランス大司教任命を承認し、ユーグには国王の王権を尊重するよう勧告された。しかし、この強力な家臣がルイ4世を国王として受け入れたのは950年になってからであり、両者の完全な和解は953年3月までずれ込んだ。

オットーは西フランクの事柄の整理を、義理の息子であるコンラート赤毛公、そして後にブルーノ大司教に任せ、さらにオットーの妹ゲルベルガとヘートヴィヒ(それぞれ息子であるロテール王とユーグ公の摂政を務めた)と共に解決させた。オットーはいくつかの西フランクの有力者から封建的な臣従儀礼を受けており、父と同様に西王国における王室および司教の継承紛争を解決した。ブルーノは958年に西フランクに軍事介入し、またロートリンゲンのレギナール家に対しても介入した。しかし、940年から965年までのこのオットー朝の覇権は制度的なものではなく個人的なものであり、987年のユーグ・カペーの即位後、急速に消滅した。

3.3.2. ブルグント王国およびボヘミアとの関係

オットーは、父が始めたドイツとブルグント王国との平和な関係を継続した。ブルグント王ルドルフ2世は、922年にハインリヒの主要な顧問の一人の娘であるシュヴァーベンのベルタと結婚していた。ブルグントは元々、843年のヴェルダン条約によるカール大帝帝国の分割に従い、中部フランクの一部であった。937年7月11日、ルドルフ2世が死去し、イタリア王プロヴァンスのユーグ(ルドルフ2世の主要な国内の対抗者)がブルグント王位を主張した。オットーは継承に介入し、彼の支援により、ルドルフ2世の息子であるブルグントのコンラートは王位を確保することができた。ブルグントは、オットーの勢力圏の不可欠な、しかし形式的には独立した一部となり、彼の治世中、ドイツと平和を保った。

ボレスラフ1世は935年にボヘミアの王位に就いた。翌年、オットーの父であるハインリヒ1世の死後、ボレスラフはハインリヒがボレスラフの兄であり前任者であるヴァーツラフ1世と締結した平和条約に違反し、ドイツ王国(東フランク)への貢納を停止した。ボレスラフは936年に北西ボヘミアのザクセン人の同盟者を攻撃し、テューリンゲンとメルゼブルクから来たオットーの2つの軍隊を破った。このボヘミアへの最初の大規模な侵攻の後、敵対行為は主に国境襲撃の形で行われた。戦争は950年まで続き、オットーがボレスラフの息子の城を包囲したことで終結した。ボレスラフは和平条約に署名することを決定し、貢納の支払いを再開することを約束した。ボレスラフはオットーの同盟者となり、彼のボヘミア軍は955年のレヒフェルトの戦いでマジャル人の共通の脅威に対してドイツ軍を助けた。後に彼はメクレンブルクで2人のスラヴ公爵(ストイグニエフとナコ)の反乱を鎮圧し、おそらくボヘミアの領地を東に拡大することを確実にした。

3.3.3. スラヴ民族との戦争

オットーが939年に弟の反乱を鎮圧する行動を最終決定していた頃、エルベ川のスラヴ人がドイツの支配に対して反乱を起こした。928年にオットーの父によって服従させられていたスラヴ人は、ハインリヒの反乱を独立を取り戻す機会と見た。東ザクセンにおけるオットーの副官であるメルゼブルク伯ゲーロは、異教徒のポラビア・スラヴ人の服従を担当した。ヴィドゥキントによれば、ゲーロは約30人のスラヴ人首長を宴会に招き、宴会の後、彼の兵士たちは油断していた酔った客を襲撃し、虐殺した。スラヴ人は復讐を要求し、巨大な軍隊を率いてゲーロに進軍した。オットーは反乱を起こした弟ハインリヒとの短期間の休戦に同意し、ゲーロを支援するために移動した。激しい戦闘の後、彼らの連合軍は進軍するスラヴ人を撃退することができた。オットーはその後、弟の反乱を鎮圧するために西に戻った。

941年、ゲーロはスラヴ人を服従させるための別の陰謀を企てた。彼は捕虜のスラヴ人であるヘヴェリ族の首長トゥグミールを味方につけた。ゲーロは、トゥグミールが後にオットーを宗主と認めるならば、ヘヴェリ族の王位を主張する彼を支援すると約束した。トゥグミールは同意し、スラヴ人の元に戻った。ゲーロの虐殺により、スラヴ人の首長はほとんど残っておらず、スラヴ人はすぐにトゥグミールを彼らの王子と宣言した。王位に就くと、トゥグミールは主要なライバルを殺害し、オットーへの忠誠を宣言し、彼の領土をドイツ王国に組み込んだ。オットーはトゥグミールに「公爵」の称号を与え、ドイツの公爵と同様に、オットーの宗主権の下で彼の民を統治することを許可した。ゲーロとトゥグミールのクーデターの後、スラヴ人の連合は崩壊した。ブランデンブルクの重要なヘヴェリ族の拠点であるブランデンブルクを支配下に置いたゲーロは、分裂したスラヴ部族を攻撃し、打ち破ることができた。オットーとその継承者たちは、軍事的な植民地化と教会の設立を通じて、東ヨーロッパへの支配を拡大した。

3.4. リウドルフの内戦

イタリア遠征の屈辱的な失敗と、オットーのアーデルハイトとの結婚により、リウドルフは父から疎遠になり、反乱を計画した。951年のクリスマスの日、彼はザールフェルトで大規模な宴会を催し、王国中の多くの重要人物、特にマインツ大司教フリードリヒが参加した。リウドルフは義理の兄弟であるロートリンゲン公コンラート赤毛公を反乱に引き入れることができた。コンラートはイタリアにおけるオットーの摂政として、ベレンガーリオ2世との平和協定と同盟を交渉し、オットーがこの条約を承認すると信じていた。しかし、同盟者となるどころか、ベレンガーリオ2世はオットーの臣下とされ、彼の王国はその後縮小された。コンラートはオットーの決定、特にハインリヒへのさらなる権限付与に裏切られ、侮辱されたと感じた。コンラートとリウドルフは、オットーが外国生まれの妻と権力に飢えた弟に操られていると見なし、王国を彼らの支配から解放することを決意した。

952年の冬、アーデルハイトは息子を産み、義理の弟であり子供の祖父であるハインリヒ1世にちなんでハインリヒと名付けた。オットーが妻と弟に説得され、リウドルフの代わりにこの子供を後継者として提案しようとしているという噂が広まった。多くのドイツ貴族にとって、この噂はオットーがドイツ中心の政策からイタリア中心の政策へと最終的に転換したことを意味していた。オットーがリウドルフの継承権を取り消すよう要求するという考えは、多くの貴族を公然たる反乱へと駆り立てた。リウドルフとコンラートはまず953年の春、バイエルン公ハインリヒに対して貴族を率いた。ハインリヒはザクセン出身であるためバイエルン人には不人気で、彼の家臣たちはすぐに彼に反乱を起こした。

反乱の知らせはインゲルハイムにいたオットーのもとに届いた。彼は自身の地位を確保するため、マインツの拠点へと向かった。この都市はマインツ大司教フリードリヒの座でもあり、彼はオットーと反乱軍の間の仲介役を務めた。会議や交渉された条約に関する詳細な記録は存在しないが、オットーはすぐに反乱軍に有利な平和条約(おそらくリウドルフを推定相続人として確認し、コンラートのベレンガーリオ2世との当初の合意を承認するもの)を携えてマインツを去った。これらの条件は、アーデルハイトとハインリヒの希望と相容れないものであった。

オットーがザクセンに戻ると、アーデルハイトとハインリヒは国王に条約を無効にするよう説得した。フリッツラーで帝国会議を招集したオットーは、リウドルフとコンラートを欠席裁判で無法者と宣言した。国王はイタリアに対する支配と皇帝位への主張を再確認した。彼はロートリンゲン公国に特使を送り、現地の貴族をコンラートの支配に反対するよう扇動した。公爵はザーリアー・フランク人の生まれで、ロートリンゲンの人々には不人気であったため、彼らはオットーに支持を誓った。

帝国会議におけるオットーの行動は、シュヴァーベンとフランケンの人々を反乱へと駆り立てた。オットーによる最初の敗北の後、リウドルフとコンラートはマインツの本部へと撤退した。953年7月、オットーと彼の軍隊は、バイエルンからのハインリヒの軍隊の支援を受けて、都市を包囲した。2ヶ月間の包囲の後も都市は陥落せず、ドイツ南部ではオットーの支配に対する反乱が強まった。これらの課題に直面し、オットーはリウドルフとコンラートとの平和交渉を開始した。オットーの末弟で940年以来王室書記長を務めていたブルーノ大司教は、兄たちに同行し、交渉の準備を監督した。新たにケルン大司教に任命されたブルーノは、自身の教会管区であるロートリンゲンでの内戦を終わらせることに熱心であった。反乱軍は、以前オットーと合意した条約の批准を要求したが、会議中のハインリヒの挑発により交渉は決裂した。コンラートとリウドルフは内戦を続けるために会議を去った。彼らの行動に怒ったオットーは、両者からシュヴァーベン公国とロートリンゲン公国の公爵位を剥奪し、弟ブルーノを新たなロートリンゲン公に任命した。

オットーと共に軍事遠征中、ハインリヒは自身の公爵領を不在中に統治させるため、バイエルンの宮中伯アルヌルフ2世を任命した。アルヌルフ2世は、かつてハインリヒが公爵位を奪った悪しきアルヌルフの息子であり、復讐を求めていた。彼はハインリヒを見捨て、オットーに対する反乱に加わった。マインツの包囲を解き、オットーとハインリヒはバイエルンの支配を取り戻すため南に進軍した。しかし、現地の貴族の支援がなかったため、彼らの計画は失敗し、ザクセンへの撤退を余儀なくされた。バイエルン、シュヴァーベン、フランケンの公爵領は国王に対して公然たる内戦状態にあり、彼の故郷であるザクセン公国でさえ反乱が広がり始めていた。953年末までに、内戦はオットーを退位させ、カール大帝の後継者としての彼の主張を永久に終わらせる恐れがあった。

3.5. ハンガリー(マジャル)人の侵攻とレヒフェルトの戦い

954年初頭、ザクセンにおけるオットーの長年の忠実な家臣であったヘルマン・ビルング辺境伯は、東部でスラヴ人の動きが活発化していることに直面していた。ドイツの内戦に乗じて、スラヴ人は隣接する国境地帯に深く侵攻していった。一方、ブルチュ率いるハンガリー人は、ドイツ南部への大規模な襲撃を開始した。シュヴァーベン公リウドルフとロートリンゲン公コンラートは、ハンガリー人が西部領土に侵攻するのを阻止することに成功したが、侵略者たちはライン川に到達し、その過程でバイエルンとフランケンの大部分を略奪した。954年の枝の主日、リウドルフはヴォルムスで盛大な宴会を催し、ハンガリーの首長たちを招いた。そこで彼は侵略者に金銀の贈り物を贈った。

オットーの弟ハインリヒは、コンラートとリウドルフがオットーに対抗するためにハンガリー人をドイツに招き入れたという噂を広めた。これにより、これらの公爵領における反乱軍に対する世論は急速に変化した。世論の変化と、オットーの一人娘である妻リウトガルトの死により、コンラートはオットーとの和平交渉を開始し、最終的にリウドルフとマインツ大司教フリードリヒもこれに加わった。休戦が宣言され、オットーは954年6月15日にランゲンツェンで帝国会議を招集した。会議が始まる前に、コンラートとフリードリヒはオットーと和解した。会議では、ハインリヒが甥のリウドルフがハンガリー人と共謀したと非難したことで再び緊張が高まった。コンラートとフリードリヒは激怒したリウドルフに和平を懇願したが、リウドルフは内戦を続ける決意をして会議を去った。

リウドルフは、副官のアルヌルフ2世(バイエルンの実質的な支配者)とともに、軍を南のバイエルンにあるレーゲンスブルクへ向かわせた。オットーもすぐにこれに続いた。両軍はニュルンベルクで遭遇し、致命的ではあるが決定的ではない戦いを繰り広げた。リウドルフはレーゲンスブルクに撤退し、そこでオットーに包囲された。オットーの軍隊は城壁を突破できなかったが、2ヶ月間の包囲の後、城内に飢餓を引き起こした。リウドルフはオットーに和平交渉開始を求めるメッセージを送ったが、国王は無条件降伏を要求し、リウドルフはこれを拒否した。アルヌルフ2世が戦闘中に戦死した後、リウドルフはバイエルンから彼のシュヴァーベン領へと逃亡し、オットーの軍隊もすぐにこれに続いた。敵対者たちはシュヴァーベンとバイエルンの国境近くのイラーティッセンで会合し、交渉を開始した。リウドルフとオットーは、和平を批准するために帝国会議が招集されるまで休戦を呼びかけた。国王は息子のすべての過ちを許し、リウドルフは父が適切と考えるいかなる罰も受け入れることに同意した。

この和平合意の直後、老齢で病弱であったフリードリヒ大司教が954年10月に死去した。リウドルフの降伏により、バイエルンを除くドイツ全土で反乱は鎮圧された。オットーは954年12月にアルンシュタットで帝国会議を招集した。王国に集まった貴族たちの前で、リウドルフとコンラートはオットーへの忠誠を宣言し、彼らの軍隊がまだ占領していたすべての領土の支配権を放棄した。オットーは彼らの以前の公爵の称号を回復させなかったが、彼らが私有地を保持することは許可した。帝国会議はオットーの行動を批准した。

- リウドルフはイタリアの摂政と、ベレンガーリオ2世を退位させるための軍の指揮を約束された。

- コンラートはハンガリー人に対する軍事指揮を約束された。

- 元シュヴァーベン公ブルヒャルト2世の息子であるブルヒャルト3世は、シュヴァーベン公(リウドルフの旧公爵領)に任命された。

- ブルーノは、ロートリンゲン公(コンラートの旧公爵領)として留任した。

- ハインリヒはバイエルン公として確認された。

- オットーの長男ヴィルヘルムは、マインツ大司教およびドイツの首席司教に任命された。

- オットーは、ザクセン公国と旧フランケン公国の領土に対する直接統治を維持した。

国王の954年12月の措置は、2年間にわたる内戦を最終的に終結させた。リウドルフの反乱は、一時的にオットーの地位を弱めたものの、最終的にはドイツの絶対的な支配者としての彼の地位を強化することになった。

ハンガリー人(マジャル人)は、大規模なヨーロッパ侵攻の一環としてオットーの領土に侵攻し、リウドルフの内戦中にドイツ南部の大部分を荒廃させた。オットーは王国の北部と北東部の国境にヘルマン・ビルング辺境伯とゲーロ辺境伯を配置していたが、南東のハンガリー大公国はドイツの安全保障に対する恒久的な脅威であった。ハンガリー人は王国の内戦に乗じて、954年春にバイエルン公国に侵攻した。シュヴァーベン公リウドルフとロートリンゲン公コンラートは、ハンガリー人が西部の領土に侵攻するのを阻止することに成功したが、侵略者たちはライン川に到達し、その過程でバイエルンとフランケンの大部分を略奪した。

成功した襲撃に気をよくしたハンガリー人は、955年春に再びドイツへの侵攻を開始した。内戦によって妨げられることのなくなったオットーの軍隊は、侵攻を撃退することができ、すぐにハンガリー人はオットーとの平和を求める大使を送った。この大使は偽装であることが判明した。オットーの弟であるバイエルン公ハインリヒ1世は、ハンガリー人が南東から彼の領土に侵入したという情報をオットーに送った。ハンガリーの主力軍はレヒ川沿いに陣を張り、アウクスブルクを包囲した。都市はウルリヒ司教によって防衛されていたが、オットーは軍隊を集結させ、ハンガリー人と対峙するために南へ進軍した。

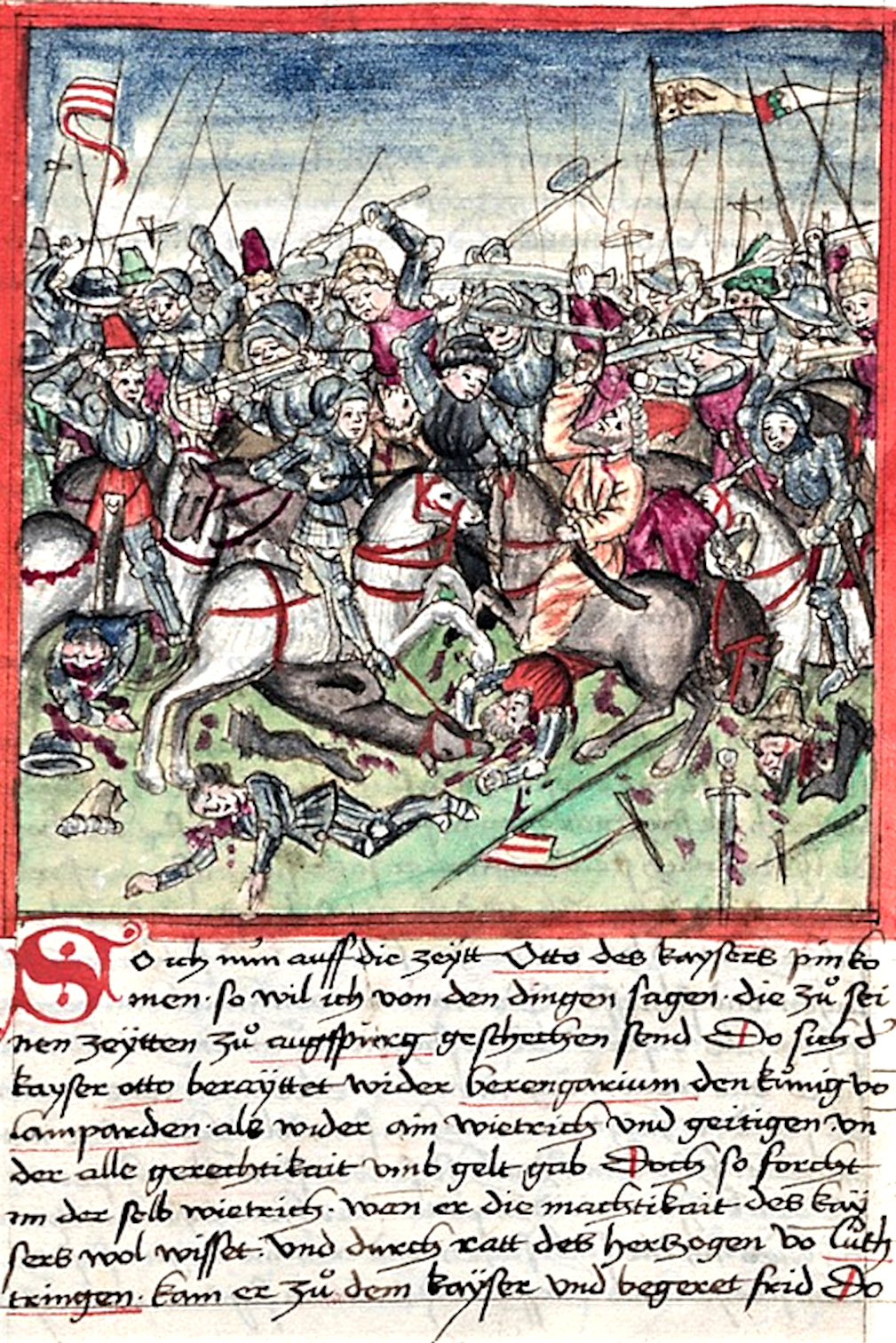

オットーと彼の軍隊は、955年8月10日にレヒフェルトの戦いでハンガリー軍と戦った。オットーの指揮下には、シュヴァーベン公ブルヒャルト3世とボヘミア公ボレスラフ1世のボヘミア軍がいた。数ではほぼ2対1で劣勢であったが、オットーはハンガリー軍を自領から追い出すことを決意していた。コルヴァイのヴィドゥキントによれば、オットーは「アウクスブルク市の領土に陣営を張り、そこで致命的な病に伏せていたバイエルン公ハインリヒ1世と、多くのフランケン騎士を率いたコンラート公の軍と合流した。コンラートの予期せぬ到着は、戦士たちの士気を大いに高め、彼らはすぐに敵を攻撃したいと願った」。

ハンガリー人は川を渡り、すぐにボヘミア軍を攻撃し、続いてブルヒャルト率いるシュヴァーベン軍を攻撃した。矢の雨で防衛側を混乱させ、荷物列車を略奪し、多くの捕虜を捕らえた。オットーは攻撃の知らせを受けると、コンラートに反撃で後方部隊を救援するよう命じた。任務を成功裏に完了した後、コンラートは主力軍に戻り、国王は即座に攻撃を開始した。矢の斉射にもかかわらず、オットーの軍隊はハンガリーの戦線に突撃し、白兵戦に持ち込むことができた。これにより、伝統的に遊牧民の戦士たちは、好む射撃と逃走の戦術を使う余地を失った。ハンガリー人は甚大な損失を被り、混乱して撤退を余儀なくされた。

コルヴァイのヴィドゥキントによれば、オットーは続く勝利の祝賀で「祖国の父」および「皇帝」と宣言された。この戦いはハンガリー人にとって壊滅的な敗北ではなかったが、オットーが逃走する軍をハンガリー領まで追撃できなかったため、この戦いは約100年間のハンガリーによる西ヨーロッパへの侵攻を終わらせた。

オットーが主力軍をドイツ南部に展開してハンガリー人と戦っている間、北部のオボトリト族スラヴ人は反乱状態にあった。936年に国王がヴィヒマンに辺境伯の称号を与えることを拒否したことに対し、依然としてオットーの敵対者であったヴィヒマン若伯は、ビルング辺境伯領のオボトリト族の土地を荒らし回り、スラヴ人首長ナコの支持者たちを反乱に駆り立てた。オボトリト族は955年秋にザクセンに侵攻し、武器を持つ年齢の男性を殺害し、女性と子供を奴隷として連れ去った。レヒフェルトの戦いの後、オットーは急いで北へ向かい、彼らの領土の奥深くまで進軍した。スラヴ人の使節は、直接的なドイツ支配の代わりに、ドイツの宗主権の下での自治を許可するならば、毎年貢納を支払うことを申し出た。オットーはこれを拒否し、両者は10月16日にレクニッツの戦いで衝突した。オットーの軍隊は決定的な勝利を収め、戦後、数百人の捕虜となったスラヴ人が処刑された。

異教徒のハンガリー人とスラヴ人に対するオットーの勝利の祝賀は、王国中の教会で開かれ、司教たちは勝利を神の介入によるものとし、オットーの「神聖な統治権」の証拠であると称えた。レヒフェルトとレクニッツの戦いは、オットーの治世における転換点となった。ハンガリー人とスラヴ人に対する勝利は、公爵領が王権の下にしっかりと置かれることで、ドイツにおける彼の権力掌握を確固たるものにした。955年以降、オットーは自身の支配に対する新たな反乱を経験することはなく、その結果、中央ヨーロッパ全体で自身の地位をさらに強化することができた。

オットーの義理の息子であるロートリンゲン公であったコンラートはレヒフェルトの戦いで戦死し、国王の弟であるバイエルン公ハインリヒ1世は致命傷を負い、その年の11月1日に数ヶ月後に死去した。ハインリヒの死後、オットーは4歳の甥ハインリヒ2世を、母ユーディトを摂政として、父の後を継いで公爵に任命した。オットーは956年にリウドルフをイタリア王ベレンガーリオ2世に対する遠征の指揮官に任命したが、彼は957年9月6日に熱病で死去した。マインツ大司教ヴィルヘルムは異母兄をマインツ近郊の聖アルバヌス修道院に埋葬した。ハインリヒ、リウドルフ、コンラートの死は、オットーから推定相続人を含む王室家族の最も著名な3人のメンバーを奪った。さらに、アーデルハイトとの結婚による最初の2人の息子、ハインリヒとブルーノも957年までに幼くして亡くなっていた。オットーとアーデルハイトの3番目の息子である2歳のオットーが、王国の新たな推定相続人となった。

4. イタリアへの拡大と皇帝即位

オットー1世のイタリアへの介入は、彼の権力拡大の重要な転換点となった。彼はイタリアの政治的混乱を利用し、戦略的な婚姻を通じてイタリア王位を獲得し、最終的に神聖ローマ皇帝として戴冠することで、その支配を確立した。

4.1. イタリア王位をめぐる争い

888年に肥満体カール帝が死去した後、カール大帝の帝国は、東フランク王国、西フランク王国、下ブルグント王国と上ブルグント王国、そしてイタリア王国のいくつかの領土に分割され、それぞれの領域は独自の国王によって統治されていた。ローマの教皇は、カール大帝の帝国を統治する「皇帝」としてイタリアの国王を叙任し続けたが、これらの「イタリア皇帝」はアルプス山脈以北で権威を行使することはなかった。イタリア王ベレンガーリオ1世が924年に暗殺されたとき、カール大帝の最後の名目上の後継者は死去し、皇帝の称号は未請求のまま残された。

上ブルグントの国王ルドルフ2世とプロヴァンスのユーグ(下ブルグントの実質的な支配者)は、イタリアの支配権をめぐる軍事的な争いを繰り広げた。926年、ユーグの軍隊がルドルフを破り、ユーグはイタリア半島に対する事実上の支配を確立し、自らをイタリア王として戴冠させた。彼の息子ロターリオ2世は931年に共同統治者に昇格した。ユーグとルドルフ2世は最終的に933年に平和条約を締結し、4年後にはロターリオがルドルフの幼い娘アーデルハイトと婚約した。

940年、元国王ベレンガーリオ1世の孫であるイヴレーア辺境伯ベレンガーリオ2世は、叔父ユーグに対するイタリア貴族の反乱を率いた。ロターリオから事前に警告を受けたユーグは、ベレンガーリオ2世をイタリアから追放し、辺境伯は941年にオットーの宮廷に逃れて保護を求めた。945年、ベレンガーリオ2世はイタリア貴族の支援を受けて帰還し、ユーグを破った。ユーグは息子に譲位してプロヴァンスに引退した。ベレンガーリオ2世はロターリオと和解し、自身を宮宰または副王として決定的な「権力の背後にある存在」として確立した。ロターリオは947年に16歳のアーデルハイトと結婚し、948年4月10日にユーグが死去すると名目上の国王となったが、ベレンガーリオ2世は引き続き権力を握った。

4.2. アデラハイトとの戦略的婚姻

ロターリオの短い「統治」は、950年11月22日の彼の死とともに終わりを告げ、ベレンガーリオ2世は12月15日に国王として戴冠し、息子のアダルベルトを共同統治者とした。広範な支持を得られなかったベレンガーリオ2世は、自身の統治を合法化しようと試み、過去3代のイタリア国王の娘、義理の娘、未亡人であるアーデルハイトをアダルベルトとの結婚に強制しようとした。アーデルハイトは激しく拒否し、ベレンガーリオ2世によってガルダ湖に投獄された。カノッサ伯アダルベルト・アットの助けを借りて、彼女は投獄から脱出することができた。カノッサでベレンガーリオ2世に包囲されたアーデルハイトは、アルプスを越えてオットーの保護と結婚を求める使者を送った。アーデルハイトとの結婚は、国王がイタリア王位、そして最終的には皇帝位を主張する立場を強化することになるだろう。彼女の優れた知性と莫大な富を知っていたオットーは、アーデルハイトの結婚提案を受け入れ、イタリア遠征の準備を始めた。

4.3. 第1次イタリア遠征

951年初夏、父がアルプスを越える前に、オットーの息子であるシュヴァーベン公リウドルフは、北イタリアのロンバルディアに侵攻した。リウドルフの行動の正確な理由は不明であり、歴史家たちはいくつかの可能な動機を提案している。リウドルフは、リウドルフの妻イーダの遠い親戚であるアーデルハイトを助けようとしたか、または王室家族内での自身の地位を強化しようとしたのかもしれない。若い相続人は、ドイツの事柄と北イタリアの両方で、叔父であるバイエルン公ハインリヒと競合していた。リウドルフが遠征の準備をしている間、ハインリヒはイタリアの貴族たちにリウドルフの遠征に参加しないよう影響を与えた。リウドルフがロンバルディアに到着すると、彼は何の支援も得られず、軍隊を維持することができなかった。彼の軍隊は、オットーの軍隊がアルプスを越えるまで壊滅寸前であった。国王は、息子の独立した行動に怒りながらも、しぶしぶリウドルフの軍隊を自身の指揮下に受け入れた。

オットーとリウドルフの軍隊は、951年9月にベレンガーリオ2世の抵抗なく北イタリアに到着した。彼らがポー川渓谷に下ると、イタリアの貴族と聖職者はベレンガーリオへの支持を撤回し、オットーと彼の進軍する軍隊に援助を提供した。自身の弱体化した立場を認識したベレンガーリオ2世は、首都パヴィーアから逃亡した。オットーが951年9月23日にパヴィーアに到着すると、市は喜んでドイツ国王に門を開き、彼はロンバルドの王として戴冠した。オットーは10月10日以降の自身の文書で「イタリアの王」(Rex Italicorumイタリア王ラテン語)と「ロンバルドの王」(Rex Langobardorumロンバルドの王ラテン語)の称号を名乗った。カール大帝がそうであったように、オットーは今やドイツ王とイタリア王を兼ねることになった。オットーはバイエルンの弟ハインリヒに伝令を送り、カノッサからパヴィーアへ花嫁を護送するよう命じ、そこで二人は結婚した。

父のパヴィーアでの結婚後すぐに、リウドルフはイタリアを離れてシュヴァーベンに戻った。ドイツ首席司教であり、オットーの長年の国内のライバルであったマインツ大司教フリードリヒも、リウドルフとともにドイツに戻った。ドイツ北部での騒乱により、オットーは952年に軍隊の大部分を率いてアルプスを越えて帰国せざるを得なくなった。オットーは少数の軍隊をイタリアに残し、義理の息子であるロートリンゲン公コンラートを摂政に任命し、ベレンガーリオ2世を服従させる任務を与えた。

4.4. イタリアにおける外交と封建協定

少数の軍隊しか持たず、軍事的に不利な立場にあったイタリアにおけるオットーの摂政は、外交的な解決策を試み、ベレンガーリオ2世との和平交渉を開始した。コンラートは、軍事的な対立がドイツに人的資源と財宝の両面で大きな犠牲を強いることを認識していた。王国が北方からのデーン人、東方からのスラヴ人とハンガリー人の侵攻に直面している時期には、利用可能なすべての資源がアルプス以北で必要とされた。コンラートは、イタリアとの従属国関係がドイツにとって最善の利益になると信じていた。彼は、ベレンガーリオ2世がオットーを宗主と認めることを条件に、イタリア王として留まる平和条約を提案した。ベレンガーリオ2世はこれに同意し、両者は合意を締結するためにオットーと会うべく北へ向かった。

コンラートの条約は、アーデルハイトとハインリヒから軽蔑をもって迎えられた。アーデルハイトはブルグント出身であったが、イタリア人として育った。彼女の父ルドルフ2世は、廃位される前は短期間イタリア王であり、彼女自身も夫ロターリオ2世の死まで短期間イタリア女王であった。ベレンガーリオ2世は、彼女が息子のアダルベルトとの結婚を拒否した際に彼女を投獄した。ハインリヒには和平条約を不承認とする別の理由があった。バイエルン公として、彼はドイツとイタリアの国境の北側にある領土を支配していた。ハインリヒは、ベレンガーリオ2世が廃位されれば、自身の封土がアルプス以南の領土を組み込むことで大幅に拡大されることを望んでいた。コンラートとハインリヒはすでに仲が悪く、提案された条約は両公爵の溝をさらに深めた。アーデルハイトとハインリヒは共謀し、オットーにコンラートの条約を拒否するよう説得した。

コンラートとベレンガーリオ2世はオットーと会うためにマクデブルクに到着したが、謁見が許されるまで3日間待たなければならなかった。これは、オットーが自身の摂政に任命した人物にとって屈辱的な侮辱であった。アーデルハイトとハインリヒは条約の即時拒否を促したが、オットーはさらなる議論のために帝国会議に問題を付託した。952年8月にアウクスブルクで開催された会議に出席したベレンガーリオ2世と彼の息子アダルベルトは、オットーに家臣として忠誠を誓うことを余儀なくされた。その見返りとして、オットーはベレンガーリオ2世にイタリアを彼の封土として与え、「イタリア王」の称号を彼に回復させた。イタリア王は莫大な年貢を支払い、アルプス以南のフリウーリ公国を割譲することを要求された。オットーはこの地域をヴェローナ辺境伯領に再編し、ハインリヒの忠誠に対する報酬として彼の支配下に置いた。これにより、バイエルン公国はドイツで最も強力な領地へと成長した。

4.5. 第2次イタリア遠征と皇帝戴冠

957年秋のリウドルフの死は、オットーからイタリア王ベレンガーリオ2世に対する遠征の指揮官と後継者の両方を奪った。ベレンガーリオ2世は常に反抗的な臣下であった。リウドルフとバイエルン公ハインリヒ1世の死、そしてオットーがドイツ北部で戦役を行っていたため、ベレンガーリオ2世は958年に、952年の条約でオットーが彼から奪ったヴェローナ辺境伯領を攻撃し、そこでカノッサ伯アダルベルト・アットを包囲した。ベレンガーリオ2世の軍隊は教皇領とヨハネス12世下のローマ市も攻撃した。960年秋、イタリアが政治的混乱に陥る中、教皇はベレンガーリオ2世に対する援助を求める書簡をオットーに送った。ミラノ大司教、コモ司教、ノヴァーラ司教、ミラノ辺境伯オベルト1世を含む他の影響力のあるイタリアの指導者たちも、同様の訴えを持ってオットーの宮廷に到着した。

教皇が彼を皇帝として戴冠させることに同意した後、オットーはイタリアに進軍するために軍隊を集結させた。2度目のイタリア遠征と皇帝戴冠の準備として、オットーは王国の将来を計画した。961年5月のヴォルムスでの帝国会議で、オットーは6歳の息子オットー2世を推定相続人および共同統治者に指名し、961年5月26日にアーヘン大聖堂で彼を戴冠させた。オットー2世はケルン大司教ブルーノ1世、マインツ大司教ヴィルヘルム、トリーア大司教ハインリヒ1世によって塗油された。国王は、彼の相続人の名で勅許状を発行するための別の尚書院を設立し、弟ブルーノと庶子ヴィルヘルムをドイツにおけるオットー2世の共同摂政に任命した。

オットーの軍隊は961年8月、トレントのブレンナー峠を越えて北イタリアに下った。ドイツ国王はイタリアの旧ロンバルドの首都パヴィーアへ進軍し、そこでクリスマスを祝い、「イタリア王」の称号を自身に与えた。ベレンガーリオ2世の軍隊はオットーとの戦闘を避けるため、拠点に撤退し、オットーは抵抗なく南へ進軍できた。オットーは962年1月31日にローマに到着し、3日後、旧サン・ピエトロ大聖堂でヨハネス12世によって神聖ローマ皇帝として戴冠した。教皇はまた、イタリア遠征に同行していたオットーの妻アーデルハイトも皇后として塗油した。オットーの皇帝戴冠により、ドイツ王国とイタリア王国は共通の領域に統合され、後に神聖ローマ帝国と呼ばれることになった。

4.6. 教皇政治と「オットー特許状」

962年2月12日、皇帝オットー1世とヨハネス12世はローマで教会会議を招集し、両者の関係を法的に確立した。この会議で、ヨハネス12世はオットーが長年望んでいたマクデブルク大司教区の設立を承認した。皇帝は、レヒフェルトの戦いでのハンガリー人に対する勝利を記念し、現地のスラヴ人をキリスト教に改宗させることを目的として、大司教区の設立を計画していた。教皇は、旧王室修道院であった聖マウリツィウス修道院を新しい大司教区の暫定的な中心地と定め、ドイツの大司教たちに支援を求めた。

翌日、オットーとヨハネス12世は「オットー特許状」(Diploma Ottonianumオットー特許状ラテン語)を批准し、ヨハネス12世を教会の精神的長、オットーを世俗的保護者として確認した。この特許状の中で、オットーはフランク国王ピピン短躯王とステファヌス2世の間で754年に締結された以前の「ピピンの寄進」を承認した。オットーは教皇領に対するヨハネス12世の世俗的支配を認め、ラヴェンナ総督領、スポレート公国、ベネヴェント公国、およびいくつかの小規模な領地を加えて教皇の領土を拡大した。しかし、オットーはこれらの追加領土が他者に征服された場合に軍事援助を提供する義務はなく、この確認された主張にもかかわらず、オットーはこれらの追加領土に対する実質的な支配権を譲渡することはなかった。この特許状は、ローマの聖職者と人民に教皇を選出する排他的な権利を与えた。選出された教皇は、教皇としての承認の前に皇帝に忠誠の誓いを立てることを要求された。これは封建法に基づく合意であり、皇帝が教皇に対して権力を持つことを意味し、その逆ではなかった。

特許状が署名された後、新皇帝はイタリアを再征服するためベレンガーリオ2世に対して進軍した。サン・レオで包囲されたベレンガーリオ2世は963年に降伏した。オットーの遠征が成功裏に完了した後、ヨハネス12世はイタリアにおける皇帝の増大する権力を恐れ始め、オットーを廃位するためにベレンガーリオ2世の息子アダルベルトと交渉を開始した。教皇はまた、皇帝に対する同盟に参加するようハンガリー人と東ローマ帝国に使節を送った。オットーは教皇の陰謀を発見し、ベレンガーリオ2世を破り投獄した後、ローマに進軍した。ヨハネス12世はローマから逃亡し、オットーはローマ到着後、会議を招集してヨハネス12世を教皇の座から廃位し、レオ8世を後任に任命した。

4.7. ローマ市民の皇帝選出決定への対応

オットーは963年末までに軍隊の大部分をドイツに帰還させ、イタリアとローマにおける自身の支配は確実であると確信していた。しかし、ローマ市民は、以前に教会での訓練を受けていない俗人であるレオ8世を教皇として受け入れがたいと考えた。964年2月、ローマ市民はレオ8世を市から追放した。彼の不在中、レオ8世は廃位され、ヨハネス12世が聖ペテロの座に復帰した。964年5月にヨハネス12世が突然死去すると、ローマ市民はベネディクトゥス5世を後任に選出した。ローマ市民の行動を聞いたオットーは、新たな軍隊を動員し、ローマに進軍した。964年6月に市を包囲した後、オットーはローマ市民に自身の任命したレオ8世を教皇として受け入れさせ、ベネディクトゥス5世を追放した。

4.8. 第3次イタリア遠征

オットーは965年1月にドイツに帰還し、イタリアでの事態は解決したと信じていた。965年5月20日、皇帝の東部戦線における長年の副官であったゲーロ辺境伯が死去し、北のビルング辺境伯領から南のボヘミア公国まで広がる広大な辺境伯領を残した。オットーはこの領土を5つの小さな辺境伯領に分割し、それぞれを辺境伯が統治した。すなわち、北辺境伯領はハルデンスレーベン伯ディートリヒ、東方辺境伯領はオド1世、マイセン辺境伯領はヴィグベルト、メルゼブルク辺境伯領はギュンター、ツァイツ辺境伯領はヴィッガー1世がそれぞれ統治した。

しかし、イタリアの平和は長くは続かなかった。廃位されたイタリア王ベレンガーリオ2世の息子アダルベルトは、オットーのイタリア王国に対する支配に反乱を起こした。オットーは、彼の最も親しい顧問の一人であるシュヴァーベン公ブルヒャルト3世を派遣し、反乱を鎮圧させた。ブルヒャルト3世は965年6月25日のポー川の戦いでアダルベルトと対峙し、反乱軍を破ってイタリアをオットー朝の支配下に戻した。レオ8世は965年3月1日に死去し、聖ペテロの座は空位となった。教会は、オットーの承認を得て、965年10月にヨハネス13世を新たな教皇に選出した。ヨハネス13世の傲慢な振る舞いと外国からの支援は、すぐに地元住民からの反感を買った。同年12月、彼はローマ市民によって拘束されたが、数週間後に脱出することができた。教皇からの救援要請を受け、皇帝は軍隊を3度目のイタリア遠征のために準備した。

966年8月、ヴォルムスで、オットーは自身の不在中のドイツ統治に関する取り決めを発表した。オットーの庶子であるマインツ大司教ヴィルヘルムがドイツ全体の摂政を務め、オットーの信頼できる副官であるヘルマン・ビルング辺境伯がザクセン公国の個人的な行政官を務めることになった。準備が完了すると、オットーは後継者をヴィルヘルムに託し、ストラスブールとクールを経由して北イタリアへ軍隊を率いた。

4.9. ローマでの統治とビザンツ帝国との関係

オットーがイタリアに到着すると、ヨハネス13世は966年11月中旬に、人々の反対なく教皇の座に復帰した。オットーは教皇を廃位し投獄した反乱民兵の指導者12人を捕らえ、彼らを絞首刑に処した。ローマに永住するようになった皇帝は、教皇を伴ってラヴェンナへ旅し、967年に復活祭を祝った。その後の教会会議は、マクデブルクの大司教区としての地位を、既存のドイツの大司教区と同等の権利を持つものとして確認した。

北イタリアでの事態が整った後、皇帝は南へと領土を拡大し続けた。967年2月以来、ベネヴェント公であるロンバルド人パンドルフ鉄頭公は、オットーを自身の宗主と認め、スポレートとカメリーノを封土として受け取っていた。この決定は、南イタリアの公国に対する主権を主張する東ローマ帝国との対立を引き起こした。東ローマ帝国はまた、オットーが「皇帝」の称号を使用することに異議を唱え、東ローマ皇帝ニケフォロス2世フォカスのみが古代ローマ帝国の真の後継者であると信じていた。

ビザンツ帝国は、オットーが彼らの勢力圏で拡大政策をとっていたにもかかわらず、オットーとの和平交渉を開始した。オットーは、息子で後継者であるオットー2世の花嫁として帝室の皇女を望み、また、西のオットー朝と東のマケドニア朝との間のつながりの正当性と威信を望んでいた。自身の王朝計画をさらに進め、息子の結婚準備として、オットーは967年冬にローマに戻り、そこで967年のクリスマスの日にヨハネス13世によってオットー2世を共同皇帝として戴冠させた。オットー2世は名目上の共同統治者であったが、父の死までは実権を行使しなかった。

その後の数年間、両帝国はいくつかの戦役を通じて南イタリアでの影響力を強化しようとした。969年、ヨハネス1世ツィミスケスは軍事反乱で東ローマ皇帝ニケフォロスを暗殺し、後を継いだ。ついにオットーの皇帝位を認めた新東ローマ皇帝は、972年に姪のテオファヌをローマに送り、彼女は972年4月14日にオットー2世と結婚した。この和解の一環として、南イタリアをめぐる紛争は最終的に解決された。東ローマ帝国は、カプア、ベネヴェント、サレルノの公国に対するオットーの支配を認め、その見返りとして、ドイツ皇帝はアプーリアとカラブリアの東ローマ帝国領から撤退した。

5. 最晩年と死

5.1. ドイツへの帰還と晩年

息子の結婚が完了し、東ローマ帝国との平和が締結された後、オットーは972年8月に帝室家族を率いてドイツに戻った。973年春、皇帝はザクセンを訪れ、マクデブルクで枝の主日を祝った。前年の同じ式典では、オットーの信頼できる副官であり、イタリア滞在中のザクセンの個人的な行政官であったヘルマン・ビルング辺境伯が、マクデブルク大司教アダベルトによって国王のように迎えられていた。これは、皇帝のドイツからの長期不在に対する抗議のジェスチャーであった。

クヴェトリンブルクでの大集会で復活祭を祝った時、皇帝オットー1世はヨーロッパで最も強力な人物であった。メルゼブルクのティートマールによれば、オットーは「ポーランド公ミェシュコとボヘミア公ボレスラフ、そしてギリシャ人(ビザンツ帝国)、ベネヴェント人(ローマ)、マジャル人、ブルガール人、デーン人、スラヴ人からの使節」を迎えた。イングランドとアル=アンダルスからの大使は同年の後半に到着した。祈願日を記念して、オットーは父が37年前に死去した場所であるメムレーベンの宮殿へ旅した。そこでオットーは高熱で重病となり、病者の塗油を受けた後、973年5月7日に60歳で死去した。

5.2. 死

17歳の息子オットー2世への権力移行は円滑に行われた。973年5月8日、帝国の諸侯はオットー2世を新たな支配者として確認した。オットー2世は壮大な30日間の葬儀を手配し、父はマクデブルク大聖堂で最初の妻エドギタの隣に埋葬された。

6. 文化と遺産

6.1. オットー朝ルネサンス

オットーは芸術と学問を後援し、いくつかの大聖堂学校の設立を支援し、それらは活気ある文化の中心地へと発展した。ドイツ語圏初の女性作家、初の女性歴史家、西ローマ帝国の滅亡以来ラテン語で劇を書いた初の人物、そしてドイツ初の女性詩人であるロスヴィータは、彼の宮廷で育ち、古典作家の作品を聴いて成長した。成人してからは、法制度、オットー朝の歴史、そしてその継承順位に精通した。ロスヴィータは、イスラムとイスラム帝国について書いた北ヨーロッパ初の人物であった。彼女が王室修道院に入ると、ローマ喜劇と初期キリスト教の殉教者の物語を組み合わせた劇を書いた。

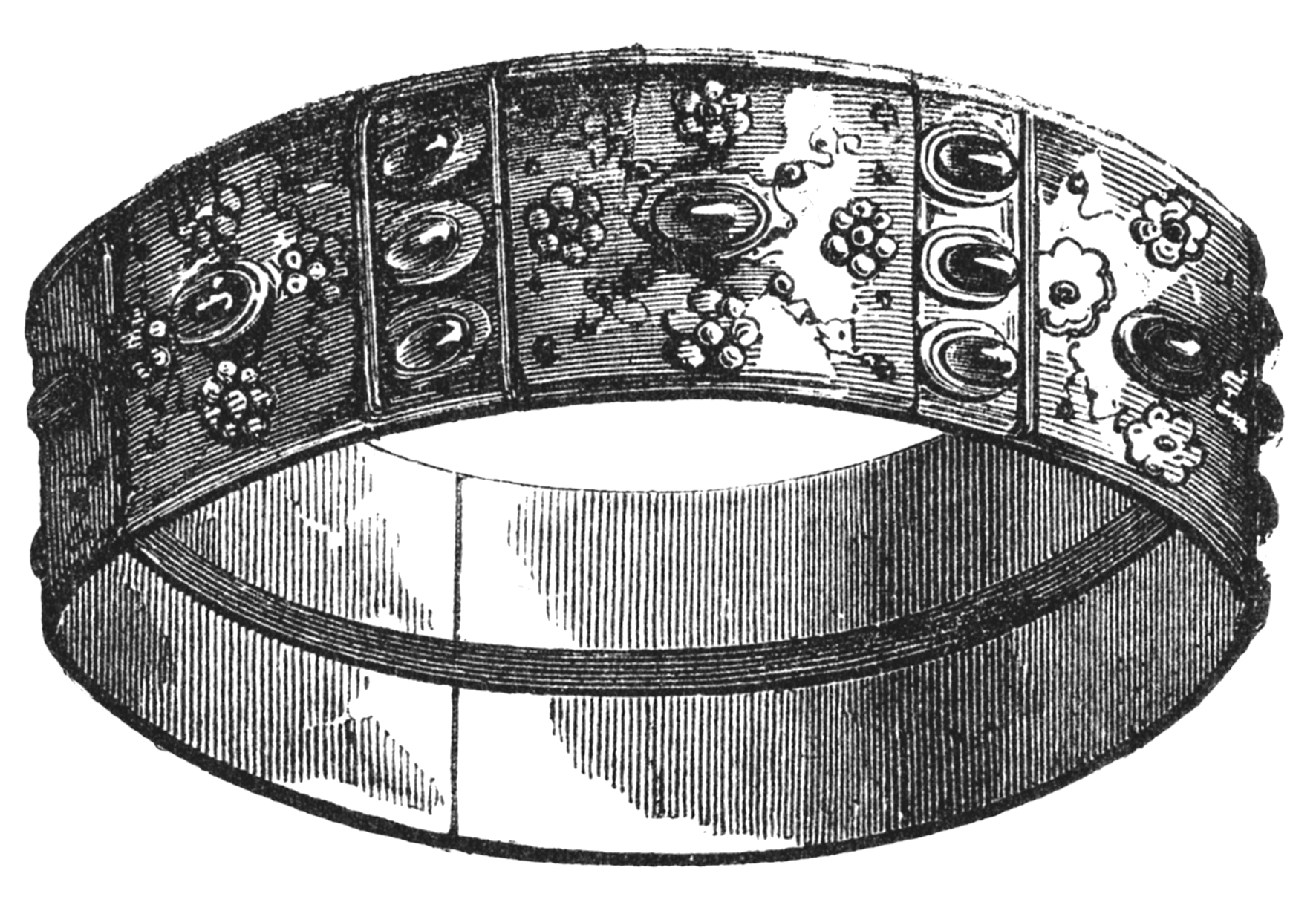

10世紀後半における芸術と建築の限定的なオットー朝ルネサンスは、オットーと彼の直系の後継者たちの宮廷の庇護に依存していた。オットー朝ルネサンスは、ケルン大司教ブルーノ1世のそれのような、いくつかの復興された大聖堂学校や、936年にオットーによって設立されたクヴェトリンブルク修道院のような、少数のエリート写字室からの装飾写本の制作(当時の主要な芸術形式)に顕著であった。この時代の現存する写本には、『オットー特許状』、『テオファヌ皇后の婚姻契約書』、そして969年頃にケルン大司教ゲーロのために作成された福音書である『ゲーロ写本』がある。帝国修道院と帝国宮廷は、宗教的・精神的生活の中心となり、ガンダースハイム修道院やクヴェトリンブルクのような権威ある修道院は、王室の女性によって指導された。

6.2. 歴史的評価と現代における再評価

オットーは、異なる時代を通じて歴史学において一貫して成功した統治者として描かれてきた。彼はまた、特に戦略レベルにおいて偉大な軍事指揮官としても評価されている。しかし、この才能が再構築した帝国は、当時の行政構造には広大すぎ、連邦制としてしか統治できなかったことも意味する。現代の歴史家たちは、彼の強い性格と多くの実りあるイニシアティブを否定しない一方で、皇帝の合意形成能力を探求している。このプロセスは、中世ヨーロッパ(特に西部と中部)における合意政治の性質、および彼の時代に他の主体が果たした異なる役割のより大きな認識と並行して進んでいる。

歴史家ダヴィド・バッハラッハは、オットー朝がカロリング朝、ひいては古代ローマから継承し、自身で大いに発展させた官僚制と行政機構の役割を指摘している。「オットー朝が、彼らに遺された未加工の材料を強大な軍事機械へと形成することに成功したことが、10世紀から13世紀半ばにかけてドイツがヨーロッパで卓越した王国となることを可能にした」。バッハラッハは特に、この状況を作り出した最初の2人のオットー朝の支配者、ハインリヒ1世とオットー大帝の功績を強調している。彼らの統治はまた、新たな、活気ある文学的伝統の始まりも示している。オットーと彼の直系の後継者たちの庇護は、いわゆる「オットー朝ルネサンス」と呼ばれる芸術と建築の復興を促進した。最も注目すべき神聖ローマ皇帝の一人として、オットーの足跡は芸術的な描写においても相当なものである。

6.3. 現代社会における影響

オットー1世は、2008年にオーストリア造幣局から発行された高額記念硬貨、100ユーロ金貨である「神聖ローマ帝国の帝冠記念硬貨」の主要なモチーフとして選ばれた。表面には神聖ローマ帝国の帝冠が描かれている。裏面には、ローマの旧サン・ピエトロ大聖堂を背景に皇帝オットー1世が描かれており、そこで彼の戴冠式が行われた。その他、マクデブルクでは2001年、2006年、2012年に開催された3つの展覧会で、オットーの生涯と中世ヨーロッパ史への影響が記録されている。

7. 家族と子孫

7.1. 妻と子供たち

オットーは2人の妻と、少なくとも7人の子供(うち1人は庶子)をもうけた。

- 身元不明のスラヴ人女性との間の子:

- ヴィルヘルム(929年 - 968年3月2日) - 954年12月17日から死去までマインツ大司教を務めた。

- イングランド王エドワード長兄王の娘、エドギタとの間の子:

- リウドルフ(930年 - 957年9月6日) - 950年から954年までシュヴァーベン公を務めた。947年から死去までオットーの推定相続人であった。

- リウトガルト(932年 - 953年) - 947年にロートリンゲン公コンラート赤毛公と結婚した。

- ブルグント王ルドルフ2世の娘、アーデルハイトとの間の子:

- ハインリヒ(952年 - 954年)

- ブルーノ(おそらく954年 - 957年)

- マティルデ(954年 - 999年) - 966年から死去までクヴェトリンブルク修道院長を務めた。

- オットー2世(955年 - 983年12月7日) - 973年から死去まで神聖ローマ皇帝を務めた。

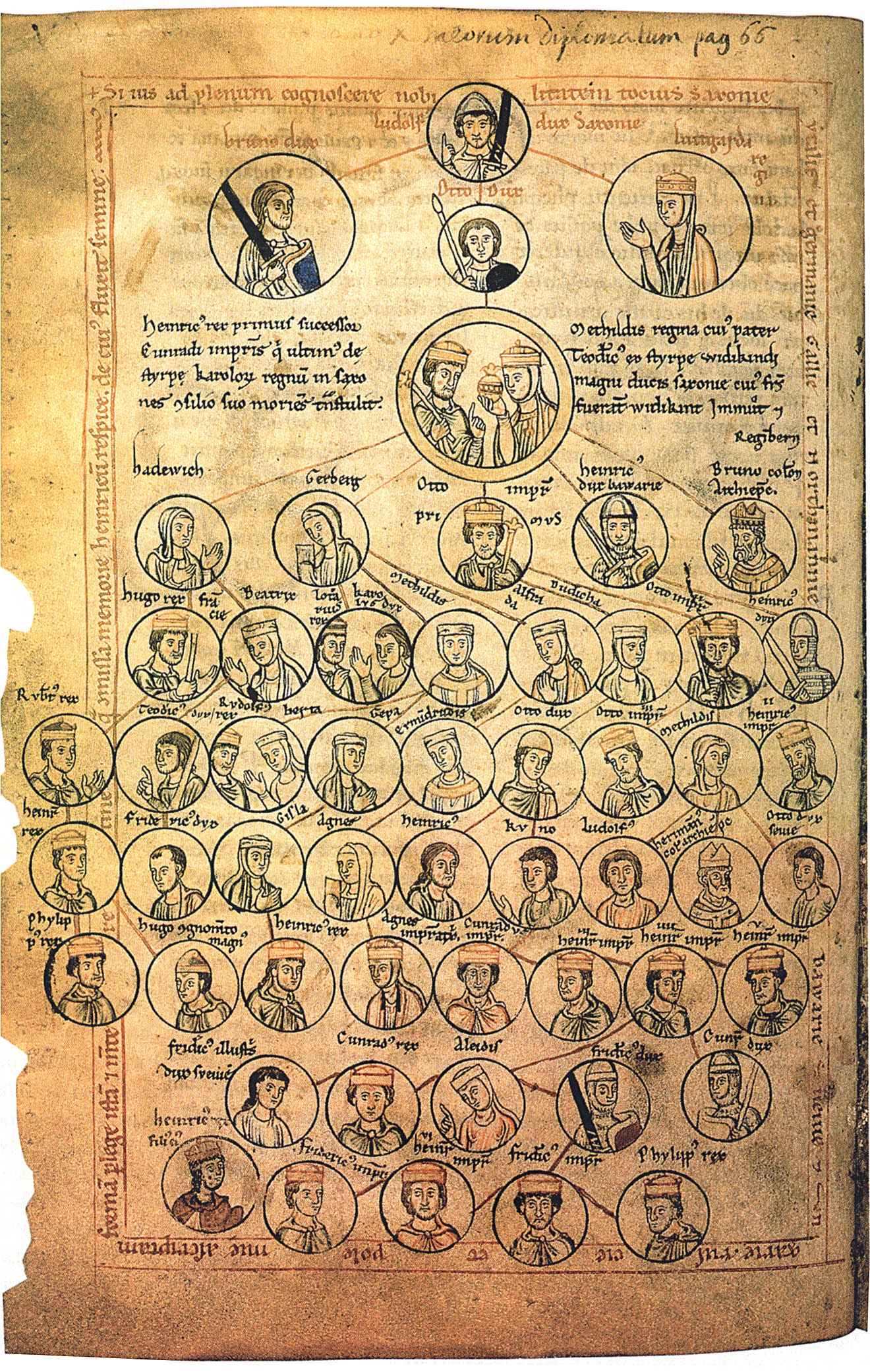

7.2. 家系

皇帝にはならなかったものの、オットーの父ハインリヒ1世はオットー朝の創始者と見なされている。王朝の他のメンバーとの関係では、オットー1世はハインリヒ1世の息子、オットー2世の父、オットー3世の祖父、そしてハインリヒ2世の大叔父にあたる。オットー朝は919年から1024年まで、1世紀以上にわたってドイツ(後の神聖ローマ帝国)を統治した。

オットー2世は1002年にオットー3世が崩御して直系が断絶した後、弟ハインリヒの孫であるハインリヒ2世が帝位を継承した。しかし、ハインリヒ2世も子を残さずに1024年に崩御し、ザクセン朝は断絶した。ハインリヒ2世の後を継いで皇帝に即位し、ザーリアー朝を開いたコンラート2世は、コンラート赤毛公とリウトガルトの曾孫にあたる。