1. 生涯と背景

カール・エルンスト・ハウスホーファーは1869年8月27日、バイエルン王国の首都ミュンヘンで生まれた。彼の家系は芸術家や学者を輩出しており、祖父はプラハ美術アカデミー教授も務めた風景画家マックス・ハウスホーファー、父は経済学者のマックス・ハウスホーファー・ジュニアであった。

1.1. 幼少期と教育

1887年に人文主義ギムナジウム(ギムナジウムは日本でいう高等学校に相当)を卒業後、バイエルン陸軍の第一野砲連隊「摂政王子ルイトポルト」に1年間の志願兵として入営した。翌1888年には同連隊の士官候補生となり、軍人としての道を歩み始める。彼はバイエルン陸軍大学校(Bayerische Kriegsakademieドイツ語)、砲兵学校、プロイセン陸軍大学校(Preußische Kriegsakademieドイツ語)などの軍事教育機関で学び、高級士官の登竜門とされるバイエルン陸軍大学校を1898年に修了した。

1.2. 第一次世界大戦以前の軍歴

1899年から2年間、参謀本部に異動し、1901年には陸軍大尉として原隊に復帰、3年間砲兵中隊長を務めた。1903年にはバイエルン陸軍大学校で教職に就いた。1904年からは再び参謀本部中央事務局へ異動し、さらに陸軍大学校で軍事史教官となった。しかし、1907年の学期途中でプファルツ地方ランダウのバイエルン第3師団参謀への懲罰的異動を命じられたとハウスホーファー本人は考え、軍人としての栄達を諦め、地理学的研究の道へと志向を転じ始めた。

1908年11月から1910年6月まで、日本の帝国陸軍の調査および砲兵指導のための駐日ドイツ大使館付武官として東京に駐在した。妻マルタとともにインドと東南アジアを経由して1909年2月に日本に到着し、明治天皇に謁見したほか、日本の政治および軍の要人らと交流を深めた。1909年秋には、鉄道建設の機会に妻とともに朝鮮と満州を1ヶ月間旅行した。1910年6月にはロシア経由でドイツに帰国した。しかし、帰国後すぐに重い肺病を患い、3年間の休職を命じられた。

休職中の1911年から1913年にかけて、彼はミュンヘン大学で「大日本:大日本の軍事力、世界的地位、そして将来についての考察」(Dai Nihon, Betrachtungen über Groß-Japans Wehrkraft, Weltstellung und Zukunftドイツ語)と題する博士論文を執筆し、哲学博士の学位を取得した。これにより、彼はドイツ有数の極東専門家としての地位を確立し、地政学専門誌『地政学雑誌』(Zeitschrift für Geopolitikドイツ語、略称ZfG)を共同で創刊し、第二次世界大戦終結まで共同編集者を務めた。

第一次世界大戦中は西部戦線で旅団を指揮するなどして急速に昇進し、名誉陸軍少将の階級を与えられた。しかし、彼はドイツの戦争準備態勢に幻滅していた。アメリカ合衆国が参戦すると、ハウスホーファーはアメリカに対して激しい憎悪を抱くようになり、「アメリカは欺瞞的で貪欲で偽善的な恥知らずな獣だ」と記した。同時に、彼は反ユダヤ主義的な感情も抱くようになり、ユダヤ人が国に忠誠を尽くさず、戦争利得者であるという誤った中傷を繰り返した。

2. 学術活動と地政学理論

軍人として退役後、ハウスホーファーは学術分野に転身し、ドイツの復興と再生を目指した。彼は、第一次世界大戦におけるドイツの敗北の主因は、ドイツ人の地理的知識と地政学的意識の欠如にあると考え、この問題を解決するために地政学の発展に尽力した。

2.1. 博士研究と初期の学術キャリア

1919年、ハウスホーファーは2度目の博士論文を成功裏に擁護し、ミュンヘン大学の政治地理学の私講師となった。同年、彼は教え子であったルドルフ・ヘスと知り合い、生涯にわたる友人関係を築いた。1921年にはミュンヘン大学の地理学教授に就任し、さらに1922年にはミュンヘンに地政学研究所を設立し、地政学的思想の普及に努めた。1933年にはミュンヘン大学の正教授となったが、軍人恩給への影響を避けるため、正規の職位と給与を辞退した。

2.2. 地政学(ゲオポリティーク)の発展

ハウスホーファーは、地理学、歴史学、経済学、人口統計学、政治学、人類学を融合させた新たな学問分野を「地政学(Geopolitikドイツ語)」と名付け、その確立に貢献した。彼は地政学を明確に定義することはできなかったが、その主要な考え方は、国家をその固有の地理と歴史によって形成される人格や有機体と捉えるものであった。

この文脈で、彼は「生存圏」(Lebensraumドイツ語)という用語を政治的に使用し、健康で拡大する国家がその国民を維持するために必要な領土を指した。この概念は、アドルフ・ヒトラーとナチス党によって、最も攻撃的かつ軍国主義的な解釈で採用され、平和に対する罪とホロコーストを正当化するために利用された。

ハウスホーファーの地政学は、主に以下の五つの概念をドイツの対外政策に与えた。

- 有機体国家論(国家を有機体と見なす考え)

- 生存圏(Lebensraumドイツ語)

- アウタルキー(経済的自給自足)

- パン=リージョン理論(Pan-Ideenドイツ語、統合地域)

- ランドパワーとシーパワーの二元論

地政学は、政治地理学のように記述的かつ分析的でありながら、国家政策に対する戦略的な規範的要素も加える。ハウスホーファーの思想は、オズヴァルト・シュペングラー、アレクサンダー・フォン・フンボルト、カール・リッター、フリードリヒ・ラッツェル、ルドルフ・チェーレン、ハルフォード・J・マッキンダーなどの幅広い思想家から影響を受けている。特にラッツェルとチェーレンによる有機体国家論や、マッキンダーのハートランド理論(ハートランドを支配する者が世界を支配するという理論)は、ハウスホーファーの地政学の基盤となった。

彼は、都市化を国家衰退の兆候とみなし、それは土地の支配力、出生率、中央集権的統治の有効性の低下を示すものであると考えた。ハウスホーファーにとって、国家の存立は生存空間にかかっており、その追求がすべての政策の基礎とならなければならないとした。

ハウスホーファーとミュンヘン学派の地政学は、第一次世界大戦以前の国境や「太陽の下の場所」という概念を大きく超え、新ヨーロッパ秩序、新アフリカ・ヨーロッパ秩序、そして最終的にはユーラシア秩序へとその構想を拡大した。この概念は、アメリカのモンロー主義や国家および大陸の自給自足という考えから派生したパン=リージョン理論として知られるようになった。

ハウスホーファーは、現在の「ユーラシア主義」の提唱者の一人であり、ロシアとドイツによる覇権と同盟の政策を主張し、イギリス・アメリカの勢力構造がヨーロッパに与える潜在的な支配的影響力に対抗しようとした。彼は、ドイツが東ヨーロッパ、ひいてはロシアの領土を支配できれば、敵対的なシーパワーを排除できる戦略的地域を支配できると考えた。イタリアや日本と同盟を結ぶことで、ドイツのユーラシアにおける戦略的支配力をさらに増強し、これらの国々がドイツの孤立した位置を守る海軍力となると主張した。

3. ナチス政権との関係

ハウスホーファーは、彼の教え子であるルドルフ・ヘスとアドルフ・ヒトラーに思想的影響を与えた。

3.1. ヒトラーとナチス思想への影響

1923年、ミュンヘン一揆の失敗によりヒトラーが投獄されると、ルドルフ・ヘスは自ら降伏し、ヒトラーとともにランツベルク刑務所に収監された。ハウスホーファーはランツベルク刑務所を定期的に訪問し、ヘスとヒトラーに政治と哲学を教え、特にヒトラーはハウスホーファーの教えを「乾いたスポンジのように吸収した」とされる。ヘスは、ハウスホーファーとヒトラーを結びつけたことが国民社会主義の誕生において「最も重要な個人的貢献」であったと述べている。ハウスホーファーの長男アルブレヒトも、父が将軍と教授という権威ある立場からランツベルクを頻繁に訪れたことが、当時のバイエルンにおいて「大きな意味を持った」と評している。

ヒトラーはハウスホーファーの「生存圏」(Lebensraumドイツ語)理論に強い関心を抱き、「生存圏を持たない民族であるドイツ人は、生き残るために軍事的な拡張政策を進めなければならない」として、この概念をナチス党のイデオロギーと政策に積極的に取り入れた。

しかし、ハウスホーファー自身は、ヒトラーが地政学の概念を正しく理解しておらず、その見識も持ち合わせていないと確信していた。彼は、フリードリヒ・ラッツェルなどの地政学の基礎に関する講義を試みたが、ヒトラーはそれを拒絶した。ハウスホーファーはこの拒絶を、ヒトラーが「正規の教育を受けた者に対して抱く、半独学者特有の不信感」によるものと見ていた。第二次世界大戦後、ハウスホーファーはヒトラーに直接教えたことを否定し、ナチス党がヘスの地政学研究を歪曲したと主張した。彼は、ヒトラーが地政学の原則を正しく理解しておらず、ヨアヒム・フォン・リッベントロップ外務大臣(在任:1938-1945年)がヒトラーの心の中で地政学を歪めた張本人だと主張した。

多くの研究者は、ハウスホーファーがその教育と著作を通じて、ヒトラーとナチスに知的正当性を与え、彼らが戦争とテロで追求した目標を正当化するための政治的・哲学的語彙を提供したという点で意見が一致している。戦後、ハウスホーファーは『我が闘争』の執筆を支援したことを否定し、出版されて初めてその存在を知り、一度も読んだことがないと主張した。しかし、エドムンド・A・ウォルシュ神父やその後の研究者たちは、たとえハウスホーファーが直接ヒトラーを支援していなくても、ヒトラーの投獄後から『我が闘争』出版までの間に、生存圏、縦深防御のための空間、自然国境への訴え、陸上・海上勢力の均衡、軍事戦略の地理的分析といった地政学的な新たな要素が『我が闘争』に出現したことを指摘している。特に、東ヨーロッパにおけるドイツ政策に関する第14章は、ハウスホーファーが投獄中のヒトラーとヘスにもたらした資料の影響が顕著であるとされる。ハンス・フランク(戦時中のポーランド総督)は、ヒトラーが「ランツベルクは私の国立大学教育だった」と語ったと引用している。

3.2. ナチス政権下での地位と葛藤

ナチス党が政権を掌握した1933年、ハウスホーファーはミュンヘン大学の正教授に就任した。1934年から1937年まではドイツ学士院総裁を務め、この間、当時駐独大使館付武官で後に駐ドイツ大使となる大島浩とも接触し、日独友好に関与した。

ハウスホーファー自身は、妻マルタがユダヤ系であったこともあり、1938年頃にはナチズムに幻滅していたと言われる。ニュルンベルク法の下で妻は「半ユダヤ人」と分類されたが、ヘスの影響力によって「名誉ドイツ人」の地位を与えられ保護された。1939年には、親衛隊(SS)のドイツ民族対策本部(ドイツ国籍を持たない在外ドイツ人との連携機関)に籍を置いた。戦前の数年間、彼は著書『太平洋地政学』の理論に基づき、枢軸国と日本を結びつける上で重要な役割を果たした。

ヒトラー政権下でハウスホーファーは富と絶大な影響力を得たが、彼の庇護者であったルドルフ・ヘスがイギリスとの単独和平を試みてスコットランドへ飛んだ1941年5月以降、その影響力と公的な活動は急激に低下した。ヘスはナチス党から追放され、ヘスとの密接な関係とユダヤ系の血筋を持つハウスホーファー一家は再び疑いの目で見られるようになった。

独ソ戦が開始された1941年、地政学上の見地からソ連との関係強化を主張していたハウスホーファーとヒトラーの関係は疎遠になった。さらに、1944年には長男アルブレヒトがヒトラー暗殺計画に関与したため、ハウスホーファーもゲシュタポの監視下に入った。彼は1944年7月28日に逮捕され、ダッハウ強制収容所に1ヶ月間収監された後、釈放された。

ハウスホーファーはナチス党の党員ではなく、党の方針に異議を唱えることもあった。彼は党内のグレゴール・シュトラッサーに率いられた左翼社会主義者との接触や、ドイツ・ロシア同盟の主張から疑いの対象となった。彼は総統への忠誠を公言し、反ユダヤ的な発言も行ったが、その思想の重点は常に人種よりも空間(環境決定論)に置かれていた。妻が半ユダヤ人であるため、国家政策としての反ユダヤ主義とは距離を置いた。彼は1933年以降に書いた著作の多くは強制の下で歪曲されたものであり、妻がヘスの影響で保護されたこと、息子と孫が2ヶ月半投獄されたことを主張した。

4. 私生活と家族

ハウスホーファーは1896年にマルタ・マイアー=ドース(1877年 - 1946年)と結婚した。マルタはタバコ製造業者の娘で、その父の代にユダヤ教からカトリックに改宗していた。

4.1. 家族背景と結婚

ハウスホーファー夫妻には2人の息子、アルブレヒト・ハウスホーファーとハインツ・ハウスホーファー(1906年 - 1988年)がいた。マルタの従兄弟には、法学者のマックス・エルンスト・マイヤーがいた。

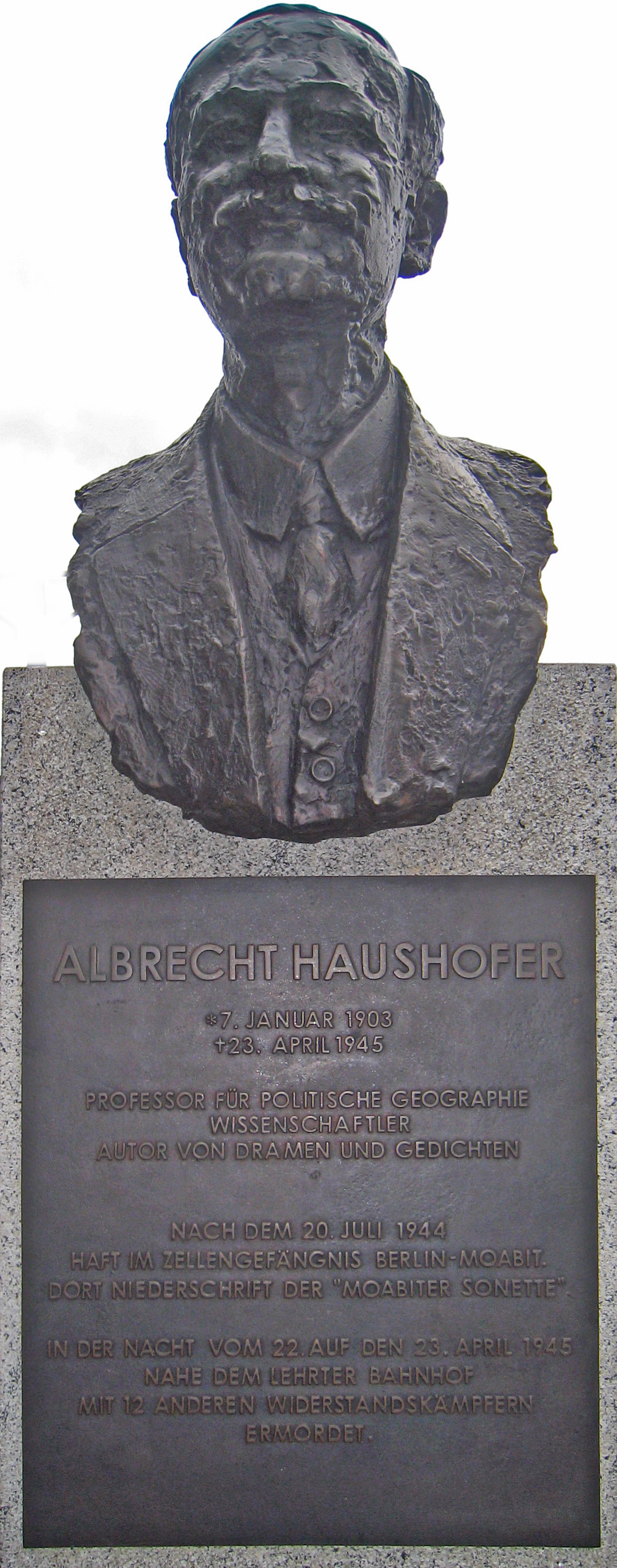

4.2. 長男アルブレヒトと7月20日事件

アルブレヒト・ハウスホーファーは父と同じく地理学者であったが、混血ユダヤ人でありながら、父の教え子であるルドルフ・ヘスの推薦により大学教授となった異例の経歴を持つ。アルブレヒトは外交官も務めたが、後に反ナチス活動家となり、1944年7月20日のヒトラー暗殺計画に参加した。

計画失敗後、アルブレヒトは潜伏していたが、同年12月7日に逮捕され、ベルリンのモアビート監獄に投獄された。カール・ハウスホーファーは息子への恩赦を請う個人的な手紙をヒトラーに書いたが、送ることはなかった。ベルリン市街戦直前の1945年4月22日から23日の夜、ヨーゼフ・ゲッベルスの命令により、アルブレヒトは他の囚人たち(クラウス・ボンヘッファーを含む)とともに監獄から連れ出され、SSの処刑隊によって銃殺された。弟ハインツが兄の遺体を発見した時、アルブレヒトは最期の数日間に自身の人生、父の業績、そして戦争の意味を理解しようと書き綴った数十の詩をまだ握りしめていた。これらの80篇の詩は後に『モアビート・ソネット集』として出版された。その第38篇「父」と題されたソネットの中で、アルブレヒトは父がナチスの残虐行為を解き放つのに貢献したことを強く非難している。

詩の一節には「私の父は封印を解いた。彼は悪の萌芽に気づかなかった。彼は悪魔を世界に解き放った」とある。カール・ハウスホーファーはアルブレヒトの死に深く打ちのめされたが、ナチスが愛する息子を殺害し、戦争によってドイツが廃墟と化したにもかかわらず、彼は依然として愛するミュンヘンの破壊を「ニューヨークの金融ユダヤ人」のせいにしていた。

5. 後期と死去

第二次世界大戦中、連合国の間では、ハウスホーファーがヒトラーの侵略政策に大きな影響を与えたという見方が広まっていた。ドナルド・ノートンは、こうした見方をされたハウスホーファーを「ヒトラーの悪魔的天才」と評した。

5.1. 戦後の尋問

ドイツ敗戦後の1945年9月24日、カール・ハウスホーファーはニュルンベルク裁判の検察官ロバート・H・ジャクソンに代わってエドムンド・A・ウォルシュ神父から非公式な尋問を受けた。ウォルシュは、ハウスホーファーがナチスの戦争犯罪に共謀したとして起訴されるべきかを判断するためであった。ウォルシュ神父は最終的にジャクソンに対し、ハウスホーファーは「教育を戦争準備へと堕落させた地政学の役割」を理由に、法的にも道徳的にもナチスの戦争犯罪に共謀した罪があると報告した。ウォルシュはハウスホーファーとその関係者について、「より有名な戦争犯罪人たちと基本的に同等の罪を犯している」と非難した。その後のニュルンベルク裁判に関する回想録で、ウォルシュは「カール・ハウスホーファーの悲劇」は、学術的な学問を「国家化」し、地政学を「国際的な盗賊行為に対する、いわゆる科学的根拠と正当化」を提供する武器へと変えたことにあるとさらに主張した。

ニュルンベルク裁判では、ハウスホーファーを重要戦争犯罪人として裁く動きがあったが、高齢かつ病身であったこと、ヒトラーの政策への直接的な関与の立証が困難であったことなどから、最終的に起訴は見送られた。ハウスホーファーは、自らの理論がナチス・ドイツに用いられたことについて、「自分は学者であるよりもドイツ人であった」と述懐している。

5.2. 自殺

1946年3月10日から11日にかけての夜、カール・ハウスホーファーは妻とともに、連合軍占領下の故郷バイエルン州ペール(Pählドイツ語)/アマーゼー(Ammerseeドイツ語)にあるハルシュメルホーフ(Hartschimmelhofドイツ語)邸宅の僻地で自殺した。2人ともヒ素を服用し、その後妻は木の枝で首を吊った。ハウスホーファーは息子ハインツが遺体を発見できるように、詳細な地図を残していた。

遺書の中で彼は「国家や教会による葬儀、追悼記事、墓碑銘、墓の特定はいらない...私は忘れ去られ、忘れ去られたい」と宣言した。エドムンド・A・ウォルシュ神父は彼らの墓を訪れ、自身の日記に「夜中に、寂しい渓谷で、最後の地政学者の死という深い悲劇を思わずにはいられなかった!19年間もハウスホーファーの教えについてアメリカに教え、警告してきた私が、今日、バイエルンで最も寂しい場所の一つにある彼の自殺体の前でひざまずいているとは、何という不可解な運命だろうか!」と記している。

6. 遺産と評価

ハウスホーファーの地政学思想および活動は、歴史と後世に大きな影響を与えた。

6.1. 影響

彼の地政学理論は、ドイツの対外政策、特に独ソ同盟の主張、対アジア政策、日本との関係など、国際関係に具体的な影響を与えた。

ハウスホーファーはソビエト連邦とドイツの同盟の主唱者の一人であり、グレゴール・シュトラッサーらナチス左派やエルンスト・ニーキッシュのようなナショナル・ボリシェヴィズムの哲学、一部のドイツ共産党幹部までにも大きな影響を与えた。彼は弟子のルドルフ・ヘスを介してアドルフ・ヒトラーに影響を与えたが、自身は(妻がユダヤ人であることからも)熱心なナチス党員では全くなく、後のソ連侵攻に対しては明確に失望していた。近年ではウクライナ戦争の背景となったアレクサンドル・ドゥーギンのネオ・ユーラシア主義にも影響を与えているとされる。

駐日武官としての経験は、ハウスホーファーが地政学者となる契機となった。ハウスホーファーはおおむね親日的な人物であった。日本については、主著『太平洋地政学』(Geopolitik des pazifischen Ozeansドイツ語)のほか、日本の軍事力やアジアでの覇権、経済的発展などに関する多数の著作がある。ほか、明治天皇に関する著作(Mutsuhito, Kaiser von Japanドイツ語、1933年など)もある。ハウスホーファーはアジア太平洋地域における日本をヨーロッパにおけるドイツに準え、さらに独ソ同盟に日本を加えることを提案していた。従って、彼は満州以北への「北進論」や日中戦争に反対する「[[南進論」の提唱者として日本軍への工作活動を行ったが、これは失敗に終わった。

日本滞在中に日本語はもちろん、朝鮮語や中国語を修め、広くアジアを旅した。ヒンドゥー教や仏教の経典、またアーリア民族が多く住む北[[インド]]や[[イラン]]にも詳しく、アジア神秘主義の権威でもあった。ヒトラー及びナチス党はハウスホーファーの理論に少なからぬ影響を受けた。

6.2. 批判と論争

ハウスホーファーがヒトラーに与えた影響の度合いについては、伝記作家の間で意見が分かれている。歴史学者のイアン・カーショーは、「(ハウスホーファーの)影響力は、ミュンヘンの教授が後に認めたよりもおそらく大きかった」と記している一方、ヨアヒム・C・フェストは、ハウスホーファーのヒトラーの思想形成への貢献は重要であったが、「ヒトラーの(ハウスホーファーの)思想の解釈は明らかに彼独自のものだった」と述べている。ハウスホーファー自身はウォルシュ神父に対し、ヒトラーをヘスが説明した地政学の原則を正しく理解しなかった「半独学者」とみなし、ヨアヒム・フォン・リッベントロップ外務大臣がヒトラーの心の中で地政学を歪めた主要な人物だと考えていたと語った。

多くの著者は、ハウスホーファーがその教えと著作を通じて、少なくともヒトラーとナチスに知的正当性を与え、彼らが戦争とテロで追求した目標を正当化するための政治的・哲学的語彙を提供したという点で意見が一致している。第二次世界大戦後、ハウスホーファーはヒトラーを教えたことを否定し、国民社会主義党がヘスの地政学研究を歪曲したと主張した。

ハウスホーファーは、数多くのプロパガンダ活動にヘスと同行し、ナチス指導者と日本の指導者間の協議に参加したにもかかわらず、ヒトラーとナチスは未発達な思想やキャッチフレーズを掴み取ったに過ぎないと主張した。さらに、ナチス党と政府には地政学を受け入れる公式機関が欠けており、それがハウスホーファーの理論の選択的採用と不適切な解釈につながったとした。最終的に、ヘスとコンスタンティン・フォン・ノイラート(ドイツ外務大臣、在任:1932-1938年)だけが地政学を正しく理解していたとハウスホーファーは認めた。

ジョージタウン大学の地政学教授で学部長であったエドムンド・A・ウォルシュ神父は、連合国勝利後にニュルンベルク裁判の準備のためにハウスホーファーを尋問したが、ヒトラーとナチスが地政学をひどく歪曲したというハウスホーファーの評価には同意しなかった。ウォルシュは、小国家には存在権がないと宣言したヒトラーの演説や、ナチスがハウスホーファーの地図、言葉、議論を使用したことを挙げ、たとえ多少歪曲されたとしても、ハウスホーファーの地政学を巻き込むには十分であると感じた。

長年にわたり、ハウスホーファーの政治的過激主義への関与に関するより深刻な疑惑が提起されてきた。ルイ・ポーエルは著書『魔術師の朝』の中で、ハウスホーファーをギリシャ系ロシアの神秘思想家ゲオルギー・グルジエフの元学生であると記述している。ポーエルを含む他の者たちは、ハウスホーファーが「ヴリル協会」を設立し、トゥーレ協会の秘密会員であったと主張した。ハウスホーファーが『我が闘争』を共著した、あるいは執筆を手伝ったという説も浮上した。ハウスホーファーがヘスの父親である、あるいは逆に二人が同性愛の恋人であったという噂も流れた。歴史学者のホルガー・ヘルヴィヒは、これらの未証明の疑惑を「神話化」や「噂」として却下している。

これらの疑惑のいくつかを認識していたハウスホーファーは、戦後、『我が闘争』の執筆を支援したことを否定し、出版されて初めてその存在を知り、一度も読んだことがないと述べた。しかし、ウォルシュやその後の研究者たちは、たとえハウスホーファーが直接ヒトラーを支援しなかったとしても、ヒトラーの投獄後から『我が闘争』の出版までの間に、生存圏、縦深防御のための空間、自然国境への訴え、陸上・海上勢力の均衡、軍事戦略の地理的分析といった地政学的な新たな要素がヒトラーの思想に出現したことを発見している。

ハウスホーファーの思想がナチスによって歪曲されたという主張もある。しかし、彼の長男アルブレヒトは、父がナチスの残虐行為を解き放つことに貢献したと、彼の死後に発表された詩の中で非難している。

彼の理論がナチス・ドイツの侵略政策とホロコーストの正当化に寄与したという批判的視点がある。しかし、彼は、自身の妻が半ユダヤ人であったこともあり、国家政策としての反ユダヤ主義とは距離を置いた。ハウスホーファーは、1933年以降に書いた著作の多くは強制の下で歪曲されたものであり、妻がヘスの影響によって保護されたこと、息子と孫が2ヶ月半投獄されたことを主張した。

ハウスホーファーのナチス・イデオロギーへの影響は、1943年の短編ドキュメンタリー映画『破壊計画』で劇的に描かれ、アカデミー短編ドキュメンタリー映画賞にノミネートされた。

7. 著作

日本語題は仮訳である。

- 『日本及び亜日本地域の地理的発展に於けるドイツの役割と戦争及び軍政によるその促進』({{lang|de|Der deutsche Anteil an der geographischen Erschließung Japans und des subjapanischen Erdraumes und deren Förderung durch Krieg und Wehrpolitik}}、1913年)

- 『大日本:日本の軍事力、世界に於ける地位、そして将来の考察』({{lang|de|Dai Nihon: Betrachtungen über Gross-Japans Wehrkraft, Weltstellung und Zukunft}}、1913年)

- 『大日本帝国の地理的発展』({{lang|de|Das Japanische Reich in seiner geographischen Entwicklung}}、1921年)

- 『日本及び日本人』({{lang|de|Japan und die Japaner}}、1923年)

- 『自決に向かう東南アジア』({{lang|de|Südostasiens Wiederaufstieg zur Selbstbestimmung}}、1923年)

- 『太平洋地政学:地理歴史相互関係の研究』({{lang|de|Geopolitik des Pazifischen Ozeans. Studie über die Wechselbeziehungen zwischen Geographie und Geschichte}}、1924年)

- 『地理的意義と政治的意義に於ける国境』({{lang|de|Grenzen in ihrer geographischen und politischen Bedeutung}}、1927年)

- 『地政学の諸構成要素』({{lang|de|Bausteine zur Geopolitik}}、1928年)

- 『明治時代より今日に至る日本のライヒ再生』({{lang|de|Japans Reichserneuerung von der Meiji-Ära bis heute}}、1930年)

- 『パン=イデーンの地政学』({{lang|de|Geopolitik der Pan-ideen}}、1931年)

- 『大国の彼岸』({{lang|de|Jenseits der Großmächte}}、カール・ハウスホーファー編、1932年)

- 『世界に於ける国家社会主義の観念』({{lang|de|Der nationalsozialistische Gedanke in der Welt}}、1933年)

- 『世界大国及び帝国としての日本の発展』({{lang|de|Japans Werdegang als Weltmacht und Empire}}、1933年)

- 『睦仁:日本のカイザー』({{lang|de|Mutsuhito - Kaiser von Japan}}、1933年)

- 『今日の世界政治』({{lang|de|Weltpolitik von heute}}、1934年)

- 『空間を超える力』({{lang|de|Raumüberwindende Mächte}}、1934年)

- 『ナポレオン1世』({{lang|de|Napoleon I}}、1935年)

- 『キッチナー』({{lang|de|Kitchener}}、1935年)

- 『フォッシュ』({{lang|de|Foch}}、1935年)

- 『世界大戦前後の大国』({{lang|de|Die Großmächte vor und nach dem Weltkrieg}}、カール・ハウスホーファー、ルドルフ・チェーレン共著、カール・ハウスホーファー、フーゴー・ハッシンガー、オットー・マウル、エーリッヒ・オブスト共編、1935年)

- 『世界大洋と世界大国』({{lang|de|Weltmeere und Weltmächte}}、1937年)

- 『発酵する世界:ドイツの地政学者による現代の報告』({{lang|de|Welt in Gärung. Zeitberichte deutsche Geopolitiker}}、カール・ハウスホーファー、グスタフ・フォクラー=ハウケ共編、1937年)

- 『インド太平洋地域に於けるドイツの文化政策』({{lang|de|Deutsche Kulturpolitik im indopazifischen Raum}}、1939年)

- 『地政学の基礎』({{lang|de|Geopolitische Grundlagen}}、1939年)

- 『日本はライヒを築く』({{lang|de|Japan baut sein Reich}}、1941年)

- 『ドイツ民族の発展:多様な部族からナツィオンの統一へ』({{lang|de|Das Werden des deutschen Volkes. Von d. Vielfalt der Stämme zur Einheit der Nation}}、1941年)

- 『大陸ブロック:ミッテルオイローパ・ユーラシア・日本』({{lang|de|Der Kontinentalblock. Mitteleuropa, Eurasien, Japan}}、1941年)

- 『国防地政学:国防学の地理学的基礎』({{lang|de|Wehr-Geopolitik: Geographische Grundlagen der Wehrkunde}}、1941年)

- 『ライヒ:西洋に於ける大ドイツの発展』({{lang|de|Das Reich. Großdeutsches Werden im Abendland}}、1943年)

- 『地政学について』({{lang|fr|De la géopolitique}}、1986年)

- 『カール・エルンスト・ハウスホーファー少将の太平洋地政学の英訳と分析:地理と歴史の関係に関する研究』({{lang|en|English Translation and Analysis of Major General Karl Ernst Haushofer's Geopolitics of the Pacific Ocean: Studies on the Relationship between Geography and History}}、2002年)

日本の著作(仮訳):

- カルル・ハウスホーファー著、日本青年外交協会研究部(服田彰三)訳『太平洋地政学 地理歴史相互関係の研究』(日本青年外交協会、1940年/リプリント、大空社、2005年)

- ハウスホーファー、オットー・マウル他著、玉城肇訳『地政治学の基礎理論』(科学主義工業社、1941年)

- カール・ハウスホーファー著、土方定一、坂本徳松訳『地政治学入門』(育成社、1941年)

- カール・ハウスホーファー著、石島栄、木村太郎訳編『大東亜地政治学』(投資経済社出版部、1941年)

- ハウスホーフアー著、太平洋協会編訳『太平洋地政学』(岩波書店、1942年)

- ハウス・ホーファー教授著、若井林一訳『大日本』(洛陽書院、1942年)

- ハウス・ホーファー教授著、若井林一訳『生命圏と世界観』(博文館、1942年)

- ハウスホーファー著、佐々木能理男訳『日本』(第一書房、1943年)

- カール・ハウスホーファー著、窪井義道訳『大陸政治と海洋政治』(大鵬社、1943年)

- カール・ハウスホーファー著、梅沢新二訳『日本の国家建説』(竜吟社、1943年)

8. 栄典

- [[日本]]・勲二等瑞宝章(1936年)

9. 関連項目

- ディートリヒ・エッカート

- ヴリル協会

- トゥーレ協会

10. 外部リンク

- [http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/HaushoferKarl/ Deutsches Historisches Museum: Biography of Karl Haushofer] (German)

- [http://www.bartleby.com/65/ha/Haushofe.html The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition entry on Karl Haushofer]

- [https://web.archive.org/web/20050512003735/http://motlc.wiesenthal.com/text/x09/xm0987.html Who's Who in Nazi Germany, by Wiederfield and Nicolsa, Haushofer entry]

- [http://www.algonet.se/~jman/bertil/geous.html Geopolitics, the United States, the Eurasian Continental Bloc, and China by Bertil Haggman]

- [http://video.google.com/videoplay?docid=5884109027449931530 "The Last Days of World War II - Last Secrets of the Axis" - An online documentary by History Channel about Karl Haushofer and his role on Eurasia alliance]