1. 生涯

ヘーゲルの生涯は、自己の哲学的体系を確立し、発展させるための個人的な探求と時代の激動が深く結びついていた。

1.1. 幼少期と教育

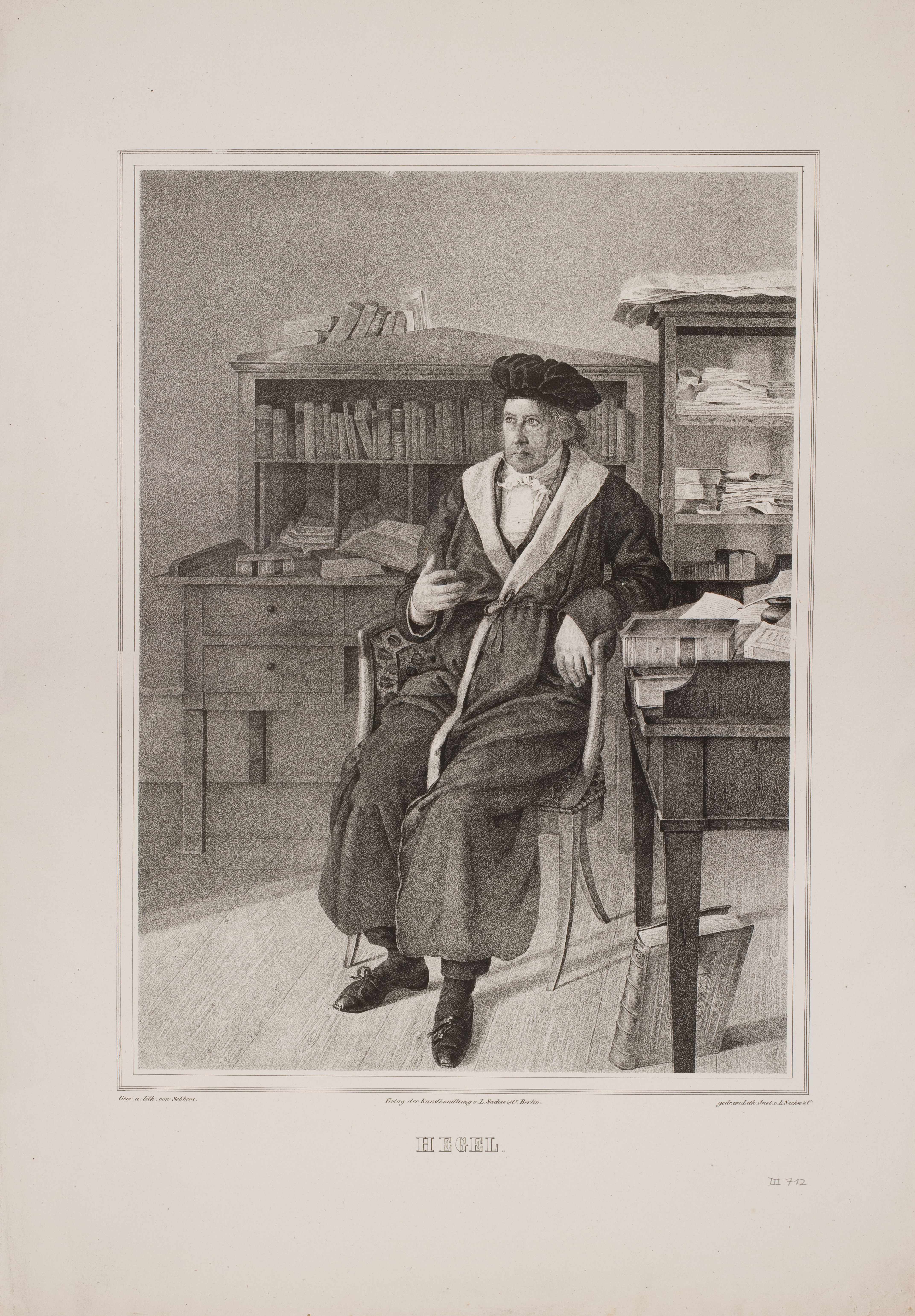

ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルは、1770年8月27日、神聖ローマ帝国南西部に位置するヴュルテンベルク公国の首都シュトゥットガルトで、中流階級のプロテスタント家庭に長男として生まれた。父親のゲオルグ・ルートヴィヒ・ヘーゲル(1733年-1799年)は、カール・オイゲン公の宮廷で収税局書記を務める公務員であった。母親のマリア・マグダレーナ・ルイーザ・ヘーゲル(旧姓フロム、1741年-1783年)は、ヴュルテンベルク宮廷の高等法院で弁護士を務めていたルートヴィヒ・アルブレヒト・フロムの娘であった。彼女はヘーゲルが13歳の時に胆汁熱で亡くなったが、ヘーゲルと彼の父親はこの病から奇跡的に回復した。ヘーゲルには妹のクリスティアーネ・ルイーゼ・ヘーゲル(1773年-1832年)と弟のゲオルグ・ルートヴィヒ(1776年-1812年)がいたが、弟はナポレオン戦争中の1812年ロシア遠征で将校として戦死している。

ヘーゲル家は16世紀にオーストリアのシュタイエルマルクやケルンテン地方から宗教迫害を逃れてきたプロテスタントの祖先を持つ。一族には牧師や製造業者、市の書記など公務員に従事する者がいた堅実な家系であった。

幼少期のヘーゲルは病弱で、6歳になる前に天然痘で命の危機に瀕したこともある。しかし、学問の環境には恵まれており、3歳でドイツ学校に入学し、2年後にはラテン語学校に入ったが、すでに母親からラテン語の第一活用を習得していた。1776年にはシュトゥットガルトのエーバーハルト・ルートヴィヒス・ギムナジウムに入学し、多読に励み、日記に長文の抜粋を書き残した。彼が読んだ作家には詩人のフリードリヒ・ゴットリープ・クロプシュトックやクリスティアン・ガルヴェ、ゴットホルト・エフライム・レッシングといった啓蒙主義の作家たちが含まれる。1844年にヘーゲルの最初の伝記作家となったカール・ローゼンクランツは、若きヘーゲルの教育について「原理的には完全に啓蒙主義に属し、カリキュラム的には完全に古典古代に属していた」と評している。ギムナジウムでの学業は、卒業論文「トルコにおける芸術と学問の未熟な状態」で締めくくられた。

7歳から18歳までギムナジウムで学んだヘーゲルは、レフラー先生という尊敬する恩師に出会い、8歳でシェイクスピア全集を贈られ、10歳から13歳にかけては新約聖書やキケロを学び、ヘブライ語も習得した。1783年、彼が13歳の時に教育熱心な母が42歳で他界し、その2年後には尊敬するレフラー先生も亡くなった。これらの喪失にもかかわらず、ヘーゲルの学問への意欲は衰えることはなかった。15歳頃からは歴史や法律、道徳などを幅広く学び、読んだ本の要約や抜粋、自身の考察を詳細に日記にまとめることで、早くから大学での研究に適した学問的態度を身につけていた。彼は修辞学においても非凡な才能を示したが、話下手で鈍重なところがあり、友人からは「老人」とあだ名されていた。しかし、恋愛や酒を楽しみ、充実した学生生活を送っていた。

彼の心を最も捉えた学問はギリシア悲劇であり、特にソポクレースの『オイディプス王』や『アンティゴネー』の翻訳に取り組んだ。生涯にわたり人間の苦悩と葛藤を描いた悲壮な悲劇の世界を愛し続けたことは、楽観的な合理主義を退け、人間や社会における避けがたい矛盾、分裂、闘争を主題とする彼の哲学の基礎を形成した。歴史への関心も深く、トゥキディデスの『戦史』やモンテスキューの『ローマ人盛衰原因論』を読んだ。彼は歴史上の事件や人物が各国民の特性や習俗に与える影響、そしてそれが憲法や体制の樹立にどのように繋がるかを研究することの重要性を悟った。この歴史の哲学的意味を探求する姿勢は、カント以来のドイツの学問的状況と符合し、彼の歴史意識は晩年に至るまで成長し、『歴史哲学講義』へと大成していく。1788年、18歳でギムナジウムを卒業し、シュトゥットガルトを去った。

1.2. ベルン、フランクフルト時代

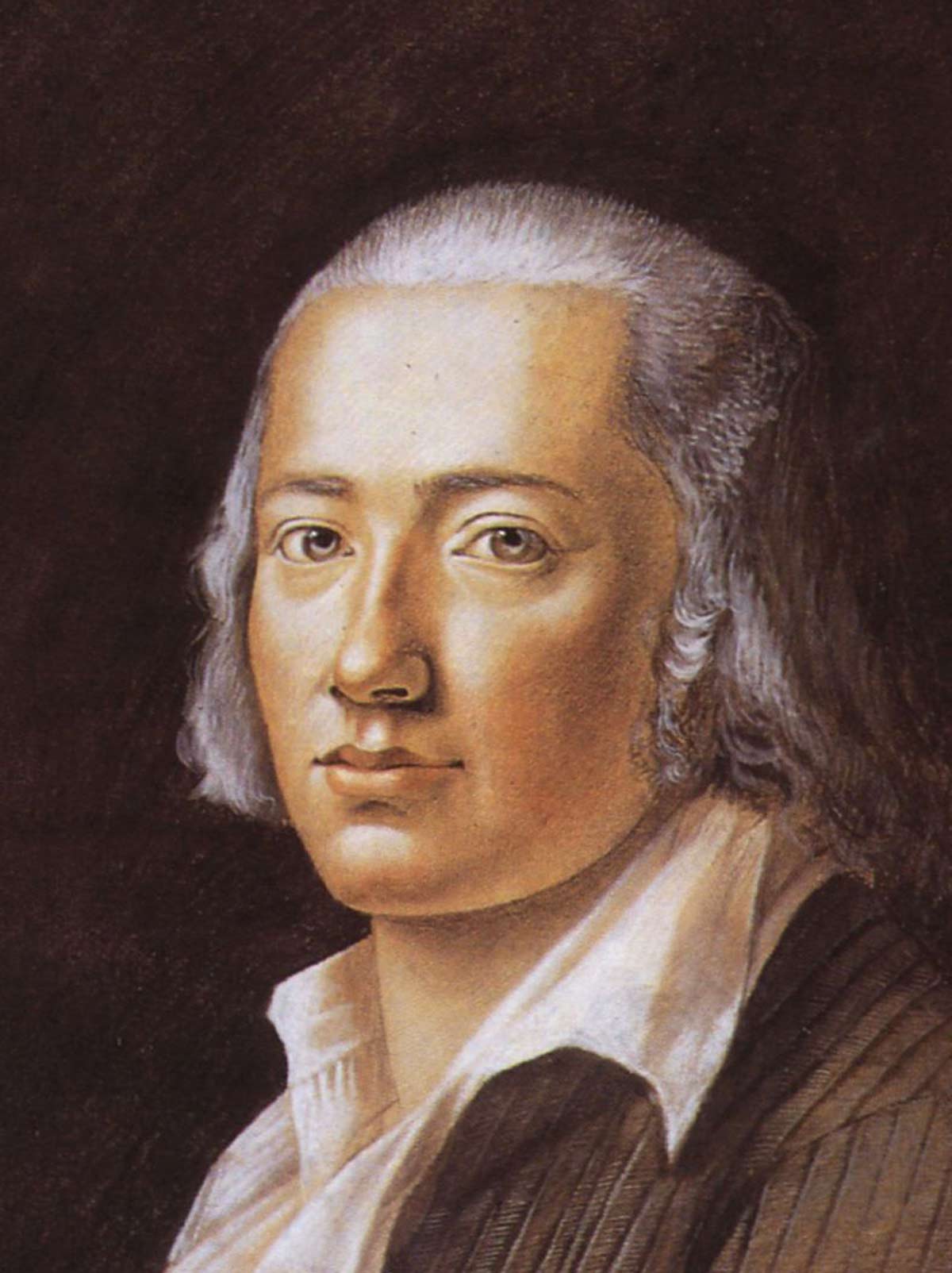

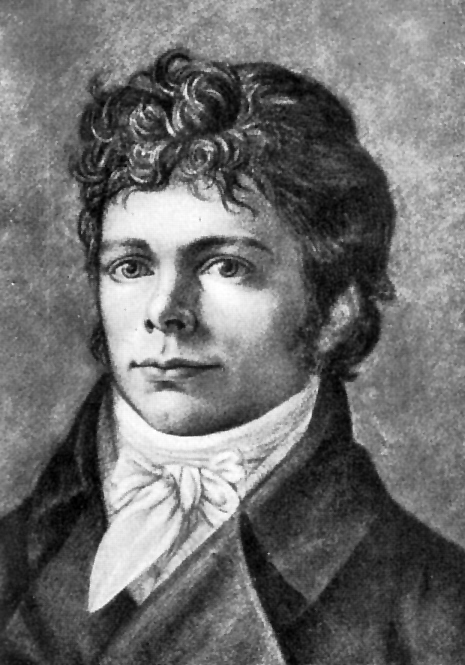

1788年、ヘーゲルはテュービンゲン大学のプロテスタント神学院「テュービンゲン・シュティフト」に入学した。ここで彼は詩人ヘルダーリンと哲学者シェリングという後に名を馳せる二人の人物と同室となる。彼らは神学校の厳格な環境に不満を共有し、親友となり、互いの思想に影響を与え合った。彼らはみな古代ギリシアの文明を深く尊敬し、ヘーゲルはさらにジャン・ジャック・ルソーとレッシングの思想に没頭した。彼らはフランス革命の進展を熱狂的に見守った。1793年の恐怖政治の暴力はヘーゲルの希望を失望させたが、彼は穏健なジロンド派に共感を持ち続け、バスティーユ襲撃の日である毎年7月14日には乾杯をして1789年の原則への献身を表明した。シェリングとヘルダーリンはカント哲学に関する理論的な議論に深く入り込んだが、ヘーゲルは当初距離を置いていた。この頃のヘーゲルは、難解な哲学思想を一般大衆にわかりやすく伝える「大衆哲学者」としての将来を構想していた。彼がカント哲学の核心的な思想に批判的に取り組む必要性を感じたのは、1800年になってからのことである。

神学の学びを通じてキリスト教に対する批判的関心を深めながらも、当初はカント哲学とキリスト教の両立に関心を集中させた。特に、理性に基づく道徳の「格率」を説いたカントの『実践理性批判』(1788年)と、美と生物の合目的性を論じた『判断力批判』(1790年)の完成は、ドイツにおける近代的思惟の成熟期を告げていた。ヘーゲルはカント哲学に強い影響を受け、青年時代はカント哲学を実践的かつ社会的な方法で完成させようと試みた。

神学の学位を取得後、ヘーゲルは1793年から1796年までスイスのベルンで貴族の家庭教師(Hofmeister)として働く。この期間に、彼は『イエスの生涯』と題する原稿や『キリスト教の実定性』という長大な論文を執筆した。ベルンでの生活は厳格な家風のため息苦しく、人生の展望が見えないことからうつ病に陥ることもあった。フランス語圏に近い地域であったため、フランス革命に関する情報が多く集まったが、革命が恐怖政治へと変質していくのを目の当たりにし、理想と現実の乖離に失望を隠しきれなくなった。シェリングへの手紙ではロベスピエール派の恐怖政治を裏切り行為として非難し、民主主義が容易に独裁政治へと転落する危険性を現実から学んだ。この経験は、後に自由を愛する一方で秩序を重視するヘーゲルの思想の中核をなすことになった。彼は共和主義を放棄し、やがて立憲君主制を擁護するようになる。

また、ベルンの政治の実態にも幻滅していた。10年ごとに行われる評議会選挙は家門や家格によって政治的権力が左右される寡頭制であり、これに疑問を抱いた。彼はベルンの歴史、憲法、政治に強い関心を寄せ、多数の記録を収集して実証的な政治研究を行った。彼は、国家が実現すべきは正義であり、正義の国は人権の国家であると考え、ベルンの寡頭制を革命によって廃されるべきものと見なした。

ベルン時代後半には、『ドイツ観念論の最古の体系プログラム』という論文で「国家は純粋に機械論的なものである。国家はすべからく自由な人間を機械の歯車として扱う。ゆえに国家は死滅しなければならない」という急進的な見解を示した。これはフランス革命の現実を批判しつつ、ルソーが『社会契約論』で描いた国家像や、プロイセン王国、オーストリア帝国のような専制的・軍国主義的な国家をも否定するものであり、啓蒙主義と復古主義の国家像を転換し、現実的な立憲国家のモデルを模索する彼の姿勢を示している。

この頃のヘーゲルは、カント哲学を批判し、スピノザの一元論やフィヒテ、シェリングの主体と客体の同一性重視の立場に感化されながらも、独自の哲学体系を確立できずにいた。シェリングは既に多数の著作を執筆し、20代にして学者として成功を収めていたが、ヘーゲルは彼を励ますシェリングに対して「僕は一介の弟子にすぎない」と弱音を吐くこともあった。しかし、この時期の苦悩がヘーゲルの思想に深みと弾力性を与え、ルソー、カント、フィヒテ、シェリングの静止的な観念論を克服する土台が形成されていった。

1797年、ヘルダーリンの仲介でフランクフルト・アム・マインのワイン商人の家庭教師となった。ここでは政治研究を深め、後の『法の哲学』の骨子を形成した。また、『キリスト教の精神とその運命』を執筆し、宗教問題に関する立場を確立した。彼は、イエス・キリストが愛と許しの宗教を興し人々を解放した歴史的起点に立ち、近代社会における宗教は人々が徳と信義を尊び、互いの和合を実現し、個人の精神的自由を享受するための教えであると理解し、宗教と和解する道筋を見出した。この論文では、イエスの思想が宗教制度の発達とともに教条的・神学的な教えへと変質し、その理念が実定性を失っていく過程を考察することで、人間社会に内在する「疎外」という問題、すなわち批判的・解放的なものが反作用で硬直化する傾向があることを浮上させた。これは、人間の尊厳を謳う法や社会制度も、人間の精神が枯渇すれば足枷となるという彼の洞察を示している。

1.3. イェーナ、バンベルク、ニュルンベルク時代

ナポレオンの台頭に伴うヨーロッパの再編が進む中、1801年、ヘーゲルはシェリングの勧めでイェーナ大学の私講師となった。同年、『フィヒテとシェリングの哲学体系の差異』を公刊し、さらに『惑星軌道論』という論文を提出して、31歳でイェーナ大学の私講師の席を手に入れた。当時のイェーナ大学はシラーやシュレーゲル兄弟などロマン主義文学の主導者や、シェリングのようなカント哲学を乗り越えようとする気鋭の思想家が集まるドイツ学問の中心地であった。ヘーゲルは「論理学」、「形而上学」、「哲学入門」の講義を担当し、シェリングと共に「哲学演習」の指導も行った。また、シェリングと共に『哲学批判雑誌』を創刊し、多数の論文を寄稿することで学者としての足場を固めた。1805年には員外教授(助教授)に昇進し、「哲学史」の講義を担当するなど大学内での影響力を増した。

ヘーゲルの影響力拡大とシェリングの哲学との違いは時間と共に顕在化した。シェリングが「絶対精神」を静止的・安定的なものとして捉えていたのに対し、ヘーゲルの捉え方では「絶対精神」は不安定で内在する諸矛盾を抱え、常に変動的で分裂や確執を経て力動的に展開・発展していくものであった。ここに哲学的認識の根底には深い亀裂が生じ、やがてシェリングとの友情は途絶えることとなる。

ナポレオン軍の侵攻によってプロイセン王国がイェーナ会戦で敗北し、イェーナ大学が閉鎖される中、ヘーゲルは主著となる『精神現象学』(1807年)の執筆を進めていた。執筆は困難を極め、経済的にも逼迫しており、寄宿先の夫人クリスチアナ・ブルクハルトとの間に庶子ルートヴィヒ・フィッシャーをもうけるも、最終的に夫人との結婚は破談となった。この際、彼は子供の扶養責任を負い、後にルートヴィヒを引き取っている。

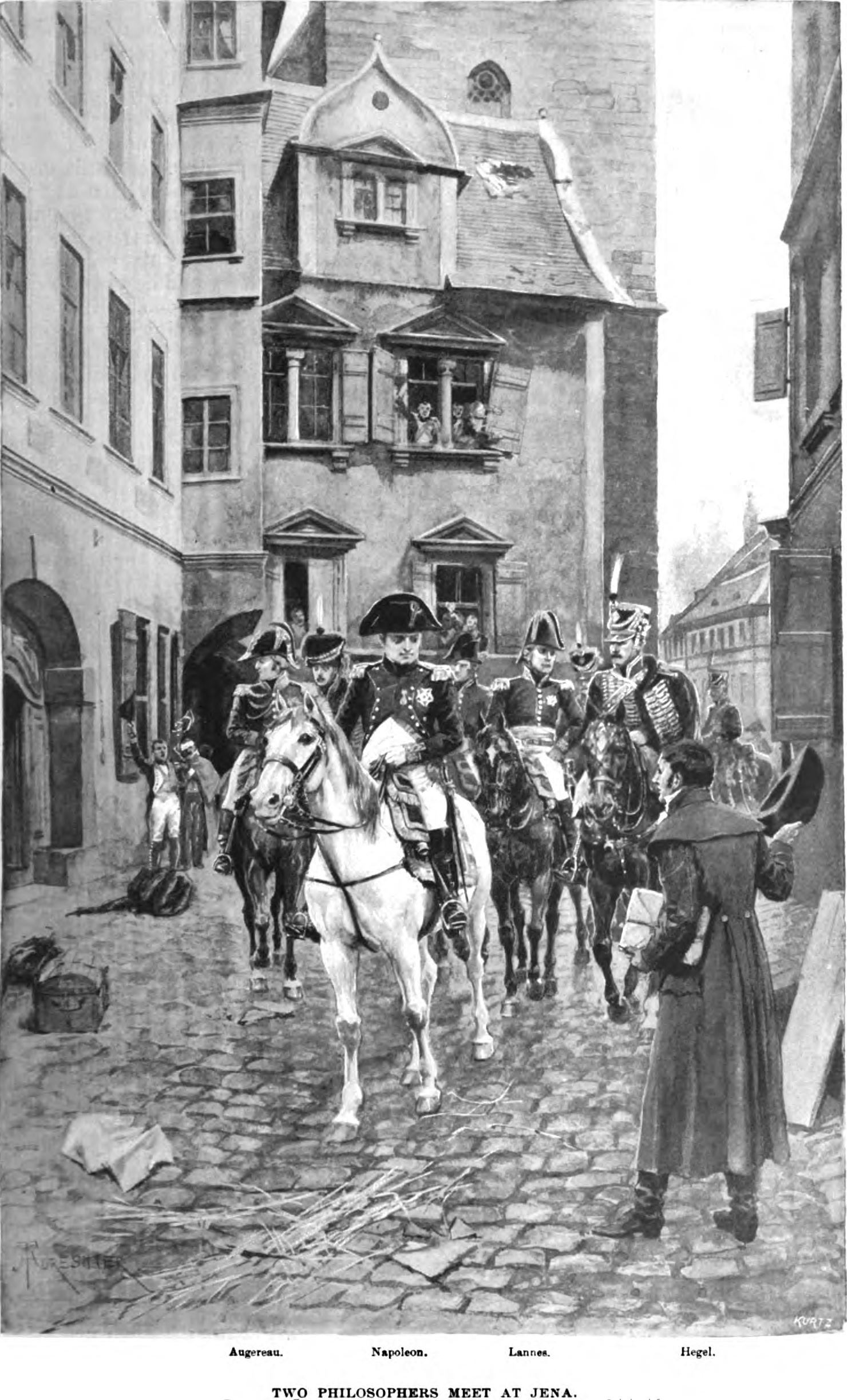

『精神現象学』の完成間近、ナポレオンがイェーナの市街を占領し、ベルリンに向けて出発しようとしていた。ヘーゲルは原稿を抱いて逃げ回らねばならなかったが、たまたま馬上のナポレオンを目撃した。彼は友人フリードリヒ・イマヌエル・ニートハンマーに次のような感想を語った。「皇帝が-この世界の精神が敵地偵察のために馬上ゆたかに街を出ていくのを見ました。このような個人を目の当たりに見ることは、じつに何とも言えない気持ちです。この個人こそ、この一地点に集結して馬上にまたがっていながら、しかも世界をわしづかみにして、これを支配しています。この人を驚嘆しないことは不可能です。」ヘーゲルがナポレオンを「世界精神が馬に乗って通る」と表現したこの言葉は有名である。彼を愛国者として弁護する試みもなされるが、ヘーゲルが祖国ドイツの侵略者であったナポレオンに心酔し、感謝したことは動かしがたい事実である。しかし、彼がナポレオンに期待し、感激したのは、ナポレオンが正統性、責任、民主主義を持たない旧弊な政治を破壊し、近代的政治の基盤を有する新しい立憲制度をもたらし得ると考えたためであった。

失職したヘーゲルを救ったのは、友人ニートハンマーであった。彼の斡旋で、1807年3月から1808年11月までバンベルクの新聞『Bamberger Zeitungバンベルク・ツァイトゥンクドイツ語』の編集者として生計を立てた。ジャーナリズムの世界は社会現象に関心を持つヘーゲルにとって刺激的な仕事であったが、戦時下の検閲により自由に論説を掲載することはできなかったという。彼はナポレオン寄りの論説を書き、プロイセン王国の戦争報道を度々批評した。この時期、ヘーゲルはバンベルクの社交界でも重要な人物となり、地域のゴシップに関わり、カードや美食、地元のビールを楽しんだ。しかし、彼は「古きバイエルン」を「バルバリア」と呼び、バンベルクのような「郷里」が新しいバイエルン国家の下で自治権を失うことを恐れた。

1808年11月、ニートハンマーの仲介で、ヘーゲルはニュルンベルクのギムナジウムの校長に任命された。この職を1816年まで務め、学校運営に携わる傍ら、「哲学」、「論理学」といった新設科目を教え、授業で用いる教科書の執筆も行った。これは後に『大論理学』(1812年、1813年、1816年の3巻で出版)や『エンチクロペディー』(1817年初版)の底本となっていった。

この時期、ヘーゲルは「弁証法」を思考及び存在の発展論理として大成させた。彼の弁証法は、ある命題(正・定立)がそれと矛盾する反対の命題(反・反定立)を生み出し、これらが本質的に統合された新しい命題(合・綜合)へと発展する三段階の生成を実現するとする。「合」の段階では、相反する立場を否定しつつも互いに生かし、両者をより高い次元へと発展・収斂させる「止揚」(Aufhebenアウフヘーベンドイツ語)が生じる。ヘーゲル弁証法では、有限なものが内在する諸矛盾のもとに対立・葛藤を生み出し、その限界性を止揚することでより高次なものへと発展する、思考及び存在を貫く運動法則の論理が提示されている。彼は「矛盾はあらゆる運動と生命性の根源である」と指摘し、これまでの静止的な世界観を力動的なものへと変え、世界を弁証法的運動過程、すなわち精神の自己啓示に向けた理念の歴史的実現のプロセスと捉えた。これは後にマルクスやエンゲルスといった思想家に受け継がれることになる。

1811年、41歳にして20歳の都市貴族Tucherトゥーハードイツ語家の娘マリー・ヘレナ・スザンナ・フォン・トゥーハー(1791年-1855年)と結婚した。結婚生活は幸福であり、2人の息子、カール・フリードリヒ・ヴィルヘルム(1813年-1901年)とイマヌエル・トーマス・クリスチャン(1814年-1891年)をもうけた。1812年にはナポレオンのロシア遠征で弟ゲオルグ・ルートヴィヒを失うという不幸もあったが、1816年にハイデルベルク大学の教授に就任したのを機に、庶子ルートヴィヒを引き取り、5人家族で暮らすようになった。

1.4. ハイデルベルク、ベルリン時代

ニュルンベルクでの期間、ヘーゲルの経済状態は安定し、大きな転機が訪れた。彼の『大論理学』が出版されると、ヘーゲルは一躍有名になり、エルランゲン大学、ベルリン大学、ハイデルベルク大学の三つの大学から教授職の招聘を受けることとなった。1816年、ヘーゲルはハイデルベルク大学を選び、46歳にして正教授に就任した。彼はイェーナ大学時代からの目標であった百科事典的な体系書を急いで執筆し、翌1817年には学生向けの哲学概論として『エンチクロペディー』を出版した。

この著作において、ヘーゲルは自己の哲学体系を客観的観念論として展開した。世界の基礎は自然や人間の出現以前に存在した神秘的な「絶対理念」であり、これは活動的原理であるにもかかわらず実体を持たず、思惟・自己認識においてのみ現れると説いた。しかし、この絶対理念は内的に矛盾を抱えているため、事物の本体はヘラクレイトスの永遠流転の法則に従って変化し、その対立物へ移行すると考えた。

哲学を「絶対者」(唯一まことの神)の純粋思惟・認識に他ならないと位置づけ、その「絶対者」の思惟の弁証法的自己展開を追求することで壮大な哲学体系を構築した。彼の哲学体系は、論理学、自然哲学、精神哲学の三つの部分に大別され、それぞれがさらに三段階の発展を遂げ、理性と現実の一致という観点に到達するとされた。この「絶対者」の本質たる概念の弁証法的運動を明らかにした点は、ドイツ古典哲学の完成にとどまらず、聖アウグスティヌス、スピノザに匹敵するほどの思想史上不朽の功績と言える。

- 論理学:理念そのものの学であり、理念がまだ「先自然的な有」、純粋思惟の中で展開される段階とされる。これは、天地創造以前の状態、つまり理念の創生者である「絶対者」の言葉(ロゴス)のみで全てが貫徹されていた段階であり、実体は存在しない。この論理学は、弁証法という独自の運動法則に基づく力動性を持ち、内的矛盾によって変転し続けていく。「有る」という命題は、「無い」という対立する概念との矛盾を契機として、「成る」というより高次の概念へと止揚される。この弁証法的運動によって、論理自身の実体ある活動へと向かっていく。

- 自然哲学:疎外された理念の学であり、神的理念が自然に転化し、物質的事物として空間的に展開される段階である。これは「天地創造」の段階として、論理的整合性のある現象が生じ始め、宇宙世界が自然物で満たされる状態として描かれる。理念は実体となるが、自由な主体としては存在せず、必然的法則や蓋然的偶然に支配される受動的な客体として位置づけられる。

- 精神哲学:自己喪失から自己へとかえる理念の学である。この段階で精神は、人間の心理や理性といった「主観的精神」を形成し、社会的な領域には法、道徳、人倫といった「客観的精神」が形成される。特に重要な「人倫」は、家族、市民社会、国家といった社会制度であり、これらが人間精神の精緻化とともに共同体の形態をとり、それぞれの限界を克服しながららせん状に発展していく様が描かれる。最終的には、全てが統合され一元化された「全一哲学」として、思惟はその旅路を終えて自己認識の終点に達するとされる。この段階で理念は宗教・芸術・哲学といった人間精神の最高段階に到達し、「絶対精神」となる。

ヘーゲルは古代ギリシアのプラトンらの系譜を継ぐ客観的観念論の立場に立ち、知のレベルによって世界のあり方が変わると考えた。対象を知るとは、直接的に知ることではなく、対象について蓄えられた自分の知に自分自身が向き合うことだとし、意識が現実の対象と出会うことで知を増やし、それに比例して世界が広がると信じた。彼の哲学は、カントやフィヒテの主観的観念論、シェリングの客観的観念論に対して、主観と客観の対立が止揚された一元性に基づいた絶対的観念論として構築された。

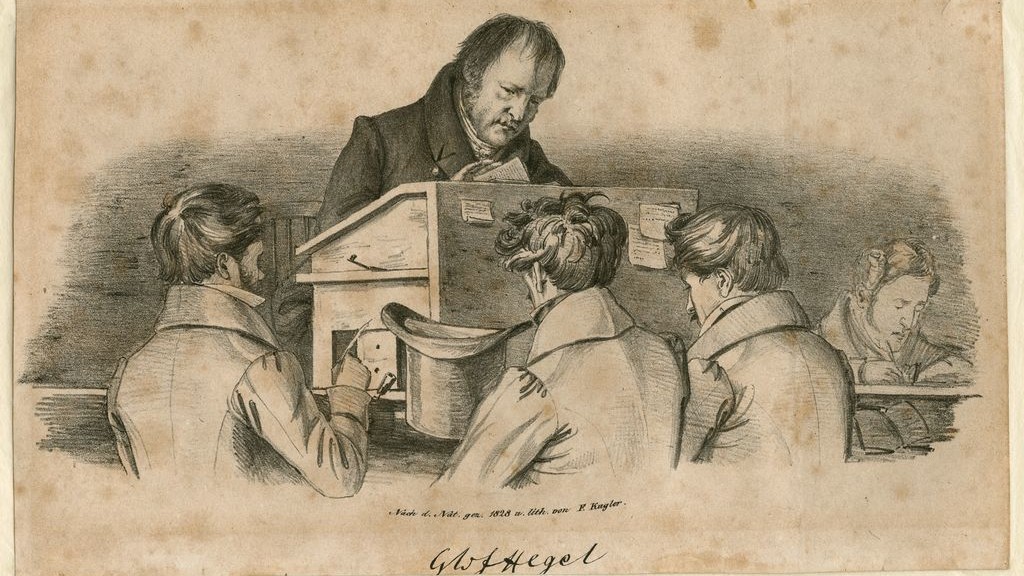

1818年、ヘーゲルはベルリン大学の哲学主任教授に招かれ、美学、歴史哲学、哲学史、宗教哲学の講義を担当し、その講座は絶大な人気を誇った。彼の教え子たちのノートに基づいて、これらの講義内容は没後に出版された。この時期の講義では、同僚のショーペンハウアーが行った講義にはごく少数の学生しか出席しなかったのとは対照的に、ヘーゲルの講義はドイツ全土から学生を惹きつけ、ヘーゲル学派を形成した。

ナポレオンの侵攻を受けたプロイセン王国は、シャルンホルスト、グナイゼナウ、クラウゼヴィッツによる軍制改革、宰相シュタインとハルデンベルクによる自由主義的なプロイセン改革を進めていた。ヘーゲルはこれらの改革を支持し、ドイツを統一して自由な市民からなる「一つの国民」に統合することで、理性ある近代国家が建設されていくことを願い続けた。

1821年、ヘーゲルは生涯最後に刊行された著作となる『法の哲学』を出版した。この著作は、学生の過激主義に対抗してヘーゲルの国家観、社会観を提示したもので、講義の教科書として活用された。彼は人間の主観的情緒性を超えた領域に、法、道徳、人倫といった客観的精神を提示し、人倫の体系を家族、市民社会、国家の三機軸に編成した。

- 家族:人間が父母の間に生まれ、愛情による血縁と感情の結合で結びついた自然な共同体として成長し、自らの精神を形成していく第一歩となる。

- 市民社会:家族が大規模になり民族をなし、国家を樹立すると誕生する。労働と生産の経済的領域、個人の自由の領域、そして民間団体の活動領域からなり、人々が自己の経済活動のために自由に活動し、企業や組合などの非政府的な民間団体を結成して活動する領域である。しかし、利己的な欲望の追求を目的とする独立した諸個人の集合体であり、「欲求の体系」として、富裕の過剰と貧困の過剰という矛盾をもたらす「人倫の喪失態」ともなりうる。

- 国家:市民社会の自発性を尊重しつつも、個人的利害の対立が引き起こす混乱と矛盾を克服し、市民社会を救済する高次の共同体であり、最高の人倫の体系である。国家は、社会においてアトム化した個人が再び結合した高度な共同原理として機能し、階級や地域を超えて国民を統合する体系として作用する。国民統合は、民族的な由来と伝統の共有、議会による世論の法律への反映、そして公共の福祉実現を図る政府の活動によって達成される。

ヘーゲルは、君主が存在し、行政権を掌握し、議会の立法権が憲法で定められた立憲君主国が国民統合にふさわしい形式であると考えた。彼は国家が理性の顕現であり、人間性の自己実現そのものであると見なし、「最高の共同は最高の自由である」と語った。彼の哲学思想は、ドイツの市民革命前夜の動向を反映しつつ、現実の君主国家に妥協する面も持ち合わせた。彼の公共哲学は、社会正義を探求しながらも、最終的には国家を市民社会を正しく指導する最高の共同体として要請する積極国家論で締めくくられる。この国家観は夜警国家を批判し、ラッサール、マルクス、トーマス・ヒル・グリーンなどに継承され、多くの思想に影響を及ぼした。

1829年10月18日、ヘーゲルはプロイセン王フリードリヒ・ヴィルヘルム3世によってベルリン大学総長に指名された。当時、大学はカールスバート決議に基づき政府の監督下に置かれていたが、ヘーゲルは政府からの厚い信任を得て総長に就任した。彼は就任演説で、学生に対し、学問に励み、自由な精神で探求するよう要請し、愚かな放逸や恣意に走って自由を履き違えることのないよう戒めた。しかし、総長を務めたのはわずか1年であった。

ナポレオン追放後に再建された復古王政は、フランス革命以前に時代を戻す反動政治であり、市民層の反発を招いた。1830年7月、七月革命が勃発し、ルイ・フィリップが擁立されて七月王政が成立し、フランスは立憲国家となった。この革命はヨーロッパ各国に影響を与えた。若き日にフランス革命に熱狂したヘーゲルも、円熟期には七月革命に恐怖心を抱き、秩序と安定が奪われることを深く懸念した。彼は歴史は繰り返されるべきものではなく、改革と改良による理性的な進歩によって社会問題が解決されるべきだと考えた。

イギリスでも産業革命の進展により社会変動が進み、腐敗した議会制度の改革が不可避となっていた。1831年、ヘーゲルはプロイセン政府の新聞に、ホイッグ党による選挙法改正案に関する評論を寄稿した。これは彼の最後の活字文章となった。彼はこの改革がブルジョワジーの政治を目指すものであり、プロレタリアートや農民に対する視点が欠如しているため不十分であると指摘し、選挙法改正だけではイギリスの社会問題は解決できないと見抜いていた。彼の死後間もない1832年に第一次選挙法改正が実現するが、労働者には選挙権が与えられず、議会改革問題は未解決のままチャーティスト運動へと引き継がれていく。ヘーゲルは、こうした情勢が社会主義運動の発展と共に現実の問題として浮上することを洞察していた。

「現実的なものは理性的であり、理性的なものは現実的である」というヘーゲルの言葉は、彼が世界史を俯瞰し、理性が現実社会で矛盾とその克服の中で顕現し、社会を作り変えていくのだと悟っていたことを示している。この観想はヘーゲルの後半生を明るいものにし、活気ある学生との交流や、人々との対話、世界情勢への洞察に刺激を受け、幸福な晩年を過ごした。

1.5. 晩年と死

1831年夏、インドで発生したコレラがベルリンで流行し始めると、ヘーゲルは一旦市外へ避難した。しかし、秋の新学期開始前に流行が収束したと誤解し、ベルリンに戻ったところコレラに感染してしまった。11月10日には通常通り法哲学と哲学史の講義を行っていたが、13日日曜日の午前中に胃の不快感と激しい嘔吐で倒れた。一晩中苦しんだ後、14日午前中に一時回復を見せたものの、容態が急変し、日没頃に息を引き取った。享年61歳。死因はコレラと診断されたが、別の消化器系疾患であった可能性も指摘されている。最期の言葉は「ただ一人だけ私を理解した者がいた。だが、彼でさえ私を理解しなかった」と伝えられている。

11月16日、葬儀が営まれた。彼の遺体は、生前の希望により、ベルリンのドロテーエンシュタット墓地に、先に逝ったドイツ観念論の哲学者フィヒテ夫妻の墓の隣に埋葬された。ヘーゲルの庶子ルートヴィヒ・フィッシャーは、彼が亡くなる少し前にジャカルタ(バタヴィア)でオランダ軍に従軍中に病死しており、その訃報は父親に届くことはなかった。翌年の初め、ヘーゲルの妹クリスティアーネは入水自殺を遂げた。残された2人の息子、後に歴史家となったカールと、神学の道を歩んだイマヌエルは、長く生き、父親の原稿や手紙を保存し、その著作の編纂に尽力した。

ヘーゲルの死は、ちょうど時代の画期点に位置していた。これ以降、ドイツは産業革命が本格化し、ブルジョワジーの成長と共に自由主義勢力が力をつけ、旧勢力と衝突を繰り返しながら、1833年にはドイツ関税同盟が発足し、ドイツ統一に向けて着実に歩んでいくことになる。

2. 影響

ヘーゲルは、彼の思想形成において多岐にわたる哲学、思想、そして文化的な潮流から影響を受けた。

2.1. 古代哲学

ヘーゲルがテュービンゲンの神学校に入学した1788年、彼は「ルソーやレッシングの熱心な読者であり、カントに(少なくとも間接的に)精通していたが、近代の何よりも古典に深く献身していた」という、当時のドイツ啓蒙主義の典型的な産物であった。この初期の時期、「ギリシア人、特にプラトンが第一だった」。彼が後にアリストテレスをプラトンよりも高く評価したとはいえ、ヘーゲルは古代哲学への愛着を捨てることはなく、その思想の至る所にその痕跡が見られる。

特に、ヘーゲルはアリストテレスの「エネルゲイア」(現実態)という概念を自己の精神概念に取り入れ発展させた。また、アリストテレスの「説明の秩序」と「存在の秩序」の区別を彼の哲学体系に応用した。彼の論理学における実体形式の概念もアリストテレスから影響を受けている。さらに、彼の有名な「主従関係の弁証法」は、アリストテレスの『政治学』と『経済論』における主従関係の分析を応用したものである。ヘーゲルの「理念」はプラトンの「イデア」と同様に、存在論、認識論、価値論などを単一の概念体系に統合しようとする試みであった。

2.2. ドイツ観念論

ヘーゲルの思想は、彼が克服すべきだと考えた近代哲学の分裂の決定的な現代的表現としてカントの批判哲学を位置づけていた。これが、フィヒテやシェリングの哲学的プログラムとの関わりへとつながり、またスピノザや汎神論論争への彼の注目を促した。

ヘーゲルの『論理学』は、カントの論理学的プログラムの継続と見なされている。彼はカントの独断論の拒否に同意し、将来の形而上学は批判の試練に耐えなければならないと考えていた。しかし、ヘーゲルはカントが目的論を「統制的」な地位に限定したことが、知識の可能性を説明しようとするカント自身の批判的プロジェクトを弱体化させると主張した。ヘーゲルとシェリングは、生物は構成的な地位を持つと認識されなければならないと主張した。

2.3. フランス革命とロマン主義

ヘーゲルはフランス革命の進展を熱狂的に見守り、恐怖政治の暴力に失望しながらも、1789年の革命の原理への献身を失うことはなかった。彼の初期の時期は、初期ドイツロマン主義の典型的な産物でもあった。彼と彼の世代は「生の統一」(自分自身と、他者と、自然との統一)を最高の善の概念として表現した。この統一への主要な脅威は「二律背反」(Entzweiung)や「疎外」(Entfremdung)であると彼は考えた。この点で、ヘーゲルは特に「差異の中の統一」として「愛」の現象に魅了されており、これはプラトンによって古代に表現されたものと、キリスト教のアガペーの教義の両方に見られるもので、ヘーゲルはこの時これを「すでに普遍的理性に基づいている」と見ていた。この関心と彼の神学的訓練は、彼の思想がより理論的または形而上学的な方向へと発展した後も、その特徴を留め続けることになった。

2.4. その他の思想的影響

フィヒテの思想はヘーゲル哲学の弁証法の用語において重要な概念を示したが、ヘーゲルはこれをそのまま自分の方法論として採用しなかった。しかし、ヘーゲルは、フィヒテやシェリングとの交流を通じて、哲学は体系の形式を取らなければならないという確信を深めた。

また、グレン・アレクサンダー・マギーによれば、ヘーゲルの思想(特にその体系の三部構造)は、ヤコブ・ベーメの著作に代表されるヘルメス主義の伝統にも多くを負っている。さらに、ヘーゲルはアダム・スミスなどの政治経済学者たちの著作を幅広く読み、その影響を受けている。

ヘルダーの影響により、ヘーゲルはカント哲学が主張する普遍性を限定的に拒否し、より文化的、言語的、歴史的に情報化された理性の説明を重視するようになった。ヘルダーの思想がもたらす相対主義的帰結に対しては、ヘーゲルはこれを克服しようと試みた。ある学者は「理性そのものに歴史があり、何が理性とみなされるかが発展の結果であるというヘーゲルの洞察がある。これはカントが想像しなかったことであり、ヘルダーがわずかに垣間見ただけのことである」と述べている。

3. 哲学思想

ヘーゲルの哲学は、彼の生涯を通じて発展し続けた核心的な思想、価値観、信念体系からなる。

3.1. 弁証法

ヘーゲルは、思考および存在の発展論理として「弁証法」(Dialektikディアレクティークドイツ語)を大成させた。彼の弁証法は、ある命題(正・定立)がそれと矛盾する反対の命題(反・反定立)を生み出し、これらが本質的に統合された新しい命題(合・綜合)へと発展する三段階の生成を実現するとする。

正すなわち「定立」(Theseテーゼドイツ語)は、ある一つの立場を直接的に肯定する段階であり、矛盾・対立についての自覚はない。そして、反すなわち「反定立」(Antitheseアンチテーゼドイツ語)において、ある一つの立場が否定され、二つの立場が矛盾・対立する段階となる。さらに、合すなわち「綜合」(Syntheseズュンテーズドイツ語)において、相反する立場を否定しつつも互いに生かし、両者をより高い次元へと発展・収斂させるべく「止揚」(Aufhebenアウフヘーベンドイツ語)が生じるとする。この「止揚」は、「持ち上げる」「廃棄する」「保存する」という三つの主要な意味を持つ。ヘーゲルは通常、これらの三つの意味全てにおいてこの言葉を用い、特に第二と第三の意味を強調し、見かけ上の矛盾が思弁的に克服されることを示している。

弁証法では、有限なものが内在する諸矛盾のもとに対立・葛藤を生み出し、その限界性を止揚することでより高次なものへと発展する、思考及び存在を貫く運動法則の論理が提示されている。彼は「矛盾はあらゆる運動と生命性の根源である」と指摘し、「あるものはそのうちに矛盾をもつかぎりにおいてのみ運動し、そのかぎりにおいてのみものを突き動かし、また活動しようとする性質をもっている」と述べた。

世界の本質は、矛盾を内在させつつも、それを克服しようとして自己運動する躍動的生命として捉えられることで、これまでの静止的な世界観はヘーゲル弁証法によって力動的なものに変えられていく。世界は弁証法的運動過程、すなわち精神の自己啓示に向けた理念の歴史的実現のプロセスと捉えられ、「理性そのものが、自らを自らに対して啓示する」真理へと到達するとした彼の哲学は完成される。

なお、「正-反-合」という用語は、主にフィヒテによって発展され、後にハインリヒ・モーリッツ・シャーリベウスがヘーゲル哲学を解説する際に広く普及したが、ヘーゲル自身は彼の著作でこれらの三つの用語を同時に用いて議論の段階を示すことは一度もなかった。彼は自らの哲学を「思弁的」(spekulativシュペクラティーフドイツ語)と特徴づけ、弁証的という用語は「極めて稀に」しか用いず、それは通常、否定的な契機を指す際に限られた。

3.2. 精神と絶対精神

ヘーゲル哲学における「精神」(Geistガイストドイツ語)は、その最も一般的な意味で、「自然および論理的理念とは対照的な、人間の心とその産物」を意味する。一部の古い翻訳では「心」(Mind)と訳されることもあるが、ヘーゲルは「精神」を、個人に内包される精神だけでなく、集団が共有する「集合的な精神」、すなわち「私は我であり、我は私である」と表現している。この概念はキリスト教の聖霊の含意も持ち、その宗教的含意はヘーゲルの念頭から常に離れることはなかった。

ヘーゲルによれば、「精神の本質は自由である」。彼の『エンチクロペディー』の精神哲学では、精神がその自由を段階的に実現していく過程が描かれ、最終的にヘーゲルが冒頭に掲げたデルポイの戒め「汝自身を知れ」を精神が成就するまでが追跡される。ヘーゲルの自由の概念は、単なる恣意的な選択の能力ではなく、「何か、特に人があるとき、それが独立しており自己決定し、自身以外の何物によっても規定されたり依存したりしないならば、その人は自由である」という「積極的自由」の観念を核としている。

- 主観的精神:自然から精神への移行段階に位置し、客観的精神の関係に必要とされる、個々の理性的主体に特徴的な構造を分析する。生物学的・精神的な人間の個人の根源的な本性や、人間の社会的な相互作用に必要な認識的・実践的な前提条件を詳述する。ヘーゲルはこれを人類学、現象学、心理学の三つの部分に分ける。人類学では、まだ自然に埋没した精神である「魂」を扱い、現象学では意識とその対象との関係、そして相互主観性的理性が出現する過程を考察する。心理学では、注意、記憶、想像力、判断の本質など、今日でいう認識論の多くの側面を扱う。彼はこの部門で、アリストテレスの質料形態論的アプローチを心身問題に応用し発展させた。

- 客観的精神:ヘーゲルの社会哲学であり、人間の精神がその社会的・歴史的活動や生産物において自己を客観化する哲学である。換言すれば、それは自由の制度化の記述である。これはヘーゲル哲学において最も重要な概念であり、全ての学者が「自由以上に重要な概念はない」と同意している。それは法の基礎であり、精神の本質であり、歴史のテロス(目的)である。この部分は、まず1817年の『エンチクロペディー』で、次いで1821年の『法の哲学』でより詳細に展開された。彼の政治哲学は、プロイセンが「提案された改革行政の下でなるべき姿」を擁護するものであり、フリードリヒ・ヴィルヘルム3世の専制政治の露骨な擁護ではない。ヘーゲルは、当時の国家(立憲君主制)を、立法に参加する多数者の支配である民主主義、法を適用・実行する少数の支配である貴族政治、そして全ての権力を統括する一人の支配である君主制という三つの協調的かつ相互包括的な要素を合理的に体現するものと見なした。

- 絶対精神:ラテン語のabsolutusに由来する「絶対」という言葉は、「他に依存せず、条件付けられず、関連せず、制限されず、自己完結的で、完璧で、完全なもの」を意味する。ヘーゲルにとって、絶対知は「経験の基盤と経験する主体が一つであり、知られた対象がまさに知る主体であるような『絶対的な関係』」を指す。これは、真に絶対的なのは完全に自己に制約されるものだけであり、精神が自己自身を対象とするときにのみそれが実現するとされる。精神哲学の最終部は、芸術、宗教、哲学という三つの絶対知の様態を提示する。これらの領域は、意識の異なる様式(直観、表象、思惟)によって区別される。芸術は絶対者を直接的な直観の形で、宗教は表象の形で、哲学は概念の形で提示するとされる。

3.3. 歴史哲学

フレデリック・C・バイザーは、「歴史はヘーゲルの哲学概念の中心である」と述べている。哲学は「それが歴史的である場合にのみ可能であり、哲学者がその教義の起源、文脈、発展を認識している場合にのみ可能である」と彼は主張し、これを「哲学史における革命」と評した。しかし、後にバイザーはヘーゲルをドイツの歴史主義の伝統から外している。その理由は、ヘーゲルが歴史哲学に、その科学としての地位を正当化する認識論的プロジェクトよりも関心があったためである。ヘーゲルは、狭義の歴史主義の相対主義的含意に対して、彼の精神の形而上学が、歴史それ自体に内在するテロス(目的)を提供することで、進歩を測定し評価できると論じた。この目的とは、自由の自己意識である。この本質的な精神の自由への意識が文化に浸透すればするほど、その文化はより進んでいるとヘーゲルは主張した。

ヘーゲルによれば、自由は精神の本質であるため、この自由の自己認識の発展は、真理における発展であると同時に政治的生における発展でもある。思考は真理に対する「本能的な信念」を前提とし、ヘーゲルが語る哲学史は、「体系を特定する」真理概念の漸進的な連続である。ドイツ語には「歴史」を表す二つの言葉、Historie(経験的資料の物語的構成)とGeschichte(行為や出来事の根底にある発展論理、すなわち「内在的根拠」の説明)があるが、ヘーゲルは後者の「哲学的歴史」の記述を採用した。

ヘーゲルは『世界史の哲学講義』の導入において、人類史を三つの時代に区分した。彼が「東洋」世界と呼んだ時代には「一人」だけが自由であった。ギリシア・ローマ世界では「貴族」だけが自由であった。そして「ゲルマン」世界(すなわちヨーロッパのキリスト教世界)では「全て」の人が自由であると説いた。彼は古代世界の奴隷制度を限定的に擁護し、「奴隷制度は自然な人間存在と真に倫理的な状態との過渡期に発生するものであり、誤りがまだ正しい世界で発生する。ここでは、その誤りが有効であり、したがってそれが占める位置は必要なものである」と述べた。しかし、ヘーゲルは奴隷制度の放棄を無条件の道徳的要請と見なし、奴隷制度は理性的な国家と個々人の本質的な自由とは両立しないと明確に主張した。

コジェーヴやフクヤマなど一部の論者は、ヘーゲルが完全に普遍的な自由の概念を達成したことで歴史は完了し、その終結に達したと解釈した。しかし、これに対しては、自由は依然としてその「範囲」と「内容」の両面で拡張されうるという反論がある。ヘーゲルの時代以降、自由の概念の範囲は、女性、かつての奴隷民や植民地化された人々、精神疾患を持つ人々、性的指向や性自認に関して保守的な規範に従わない人々などが正当に包含されるよう拡張されてきた。また、自由の内容についても、国連の国際人権章典などは、ヘーゲル自身が明確にした以上に自由の概念を拡張している。

3.4. 自然哲学

ヘーゲルの「自然哲学」は、自然科学の偶発的な資料を体系的に組織するものである。これは彼の実在哲学の一部であり、決して「自然にどうあるべきかを指示する」ものではない。歴史的には、様々な解釈者が当時の自然科学に対するヘーゲルの理解に疑問を呈してきたが、この主張は近年の研究によって大部分が反証されている。

自然哲学が自然科学自身の主張を訂正する数少ない方法の一つは、還元主義的な説明、すなわち現象の複雑さに対応しないカテゴリーを用いる説明(例えば、生命を厳密に化学的用語で説明しようとする試み)を否定することによってなされる。ヘーゲルや他の自然哲学者たちは、自然の目的論的理解を復活させようと試みたが、彼らの厳密に「内的な」または「内在的な」目的論の概念は「自然そのものの中で観察可能な目的に限定される」ため、カントの批判に違反しないと主張した。さらに、彼らはカントが目的論を「統制的」な地位に限定したことが、知識の可能性を説明しようとするカント自身の批判的プロジェクトを弱体化させると主張した。

現代の哲学者の中には、ヘーゲルの自然哲学へのアプローチが、彼が予見しなかった現代の環境問題に対処するための貴重な資源を提供すると論じる者もいる。これらの哲学者は、彼の哲学の独特な形而上学的基礎や、自然と精神の関係に関する彼の連続的な概念をその根拠として挙げている。

3.5. 論理学

ヘーゲルの「論理学」の概念は、一般的な意味での論理学とは大きく異なる。彼は論理学を、「かつて事物の本質を表すと見なされていた思考の中に捉えられた事物の科学」という形而上学的な定義を与えている。これはカントの論理学的プログラムの継続と見なされ、アリストテレスの論理学とは偶然に一致する点があるに過ぎない。フレーゲやラッセルといった20世紀の論理学者による発展は形式的妥当性の論理にとどまり、真理の形而上学的な論理を提供しようとするヘーゲルのプロジェクトとは無関係である。

ヘーゲルの論理学のテキストは二つ存在する。一つは『大論理学』(1812年、1813年、1816年、第一巻は1831年改訂)であり、もう一つはヘーゲルの『エンチクロペディー』の第一巻であり、しばしば「小論理学」として知られる。後者は講義で使用するための要約版であり、完全な著作の代替となるものではない。

ヘーゲルは論理学を、最も根源的な「思惟規定」(カント的な範疇)を研究する無前提的な科学と位置づけ、それが哲学の基礎を構成するとした。彼は「論理学は形而上学と一致する」と述べ、論理学が「不朽の真理であり、それ自体が現実の形式構造を構成する純粋なカテゴリーや理念の説明」を提供するとした。この思想は、ライプニッツやヴォルフの合理主義(カントによって批判され、ヘーゲルもその批判を受け入れた)への回帰ではない。彼は超越的なものについての思弁としてのいかなる形而上学も拒否した。彼の方法は、アリストテレスの「実体形式」の概念を取り入れた、完全に「内在的」なものである。

『論理学』の第一部と第二部は、「有」(Being)と「本質」(Essence)の学説を扱い、これらを合わせて客観論理学と呼び、伝統的な形而上学の前提を克服することに主眼が置かれる。第三部は「概念」(Concept)の学説を扱い、客観性のカテゴリーを徹底的な観念論的現実の説明へと再統合する。簡単に言えば、「有」はその概念をそのまま現れるがままに記述し、「本質」は対立する参照を用いて説明しようとし、「概念」は両者を内在的な目的論の観点から説明し統合する。

『論理学』の最終カテゴリーは「理念」(Ideeイデードイツ語)である。これは心理的な概念ではなく、カントの『純粋理性批判』に倣い、ギリシア語のeidos、すなわちプラトンの完全に実在し普遍的な「形式」の概念に由来する。ヘーゲルの「理念」は、「存在論、認識論、評価などを単一の概念集合に融合しようとする試み」の産物である。

3.6. 法哲学

ヘーゲルの「客観的精神」の哲学は、彼の社会哲学であり、「人間の精神がその社会的・歴史的活動や生産物において自己を客観化する哲学」である。言い換えれば、それは自由の制度化の記述である。これはヘーゲルの政治理論において最も重要な概念であり、法の基礎であり、精神の本質であり、歴史の目的(テロス)であると認識されている。

この哲学の部門は、まず1817年の『エンチクロペディー』で、次いで1821年の『法の哲学』でより詳細に展開された。この著作は初版当時から物議を醸してきたが、一部の者が主張するようにプロイセンの専制政治を露骨に擁護するものではなく、むしろ「(提案された)改革行政の下でなるべき姿」としてのプロイセンを擁護するものであった。

ヘーゲルの哲学は、ルソーやロック、そしてマルクス主義者たちが国家を権力の道具と見なしたのとは異なり、国家はそれ自体が目的であると主張した。ヘーゲルの論理では、国民は社会全体の善と福祉のために国家に奉仕すべきであるとされた。彼はまた、国家有機体説を提唱し、国家は社会の不可欠な統合体であり、一つの本質的な目標に向かって共に動く統一された有機体であると考えた。この目標を見出す過程において、指導者は他の有機的な要素の動きを導く頭脳としての役割を果たし、それによって指導者と国民との間に調和が生まれるとした。

ヘーゲルはまた、近代自由主義との関係を複雑に捉えていた。彼は自由主義を近代世界の特徴的で価値ある表現と見なしつつも、それが自己の価値を損なう危険を内包していると考えた。この自己破壊的な傾向は、「個人の主観的目標を、より大きな客観的かつ集合的な善によって測定する」ことで回避できるとした。道徳的価値は「全体的な計画の中で限定的な位置」しか持たないが、彼は積極的自由の主要な提唱者と広く見なされながらも、消極的自由の擁護においても「揺るぎなく明確」であった。

3.7. 美学

ヘーゲルは、彼の美学に関する講義において、芸術を「美しいものの広大な領域」ではなく、「芸術、あるいはむしろ美術」として明確に主題とした。彼は自身のプロジェクトを、ヴォルフやバウムガルテンが「美学」という名のもとに追求したより広範な哲学的プロジェクトとは明確に区別した。

批評家たち、特にベネデット・クローチェは、ヘーゲルに芸術が「死んだ」というテーゼを帰したが、ヘーゲルはそのようなことを言ったことはなく、そのような見解は彼に帰属させることはできない。ある評論家は、「芸術がもはや私たちの最高の目的を果たさない」というヘーゲルの主張は、「芸術が今そうしないことを示唆しているためではなく、かつてそうだったことを示唆しているために過激である」と指摘している。

ヘーゲルの様々な芸術に対する詳細かつ体系的な扱いは、美術史家エルンスト・ゴンブリッチに彼を「美術史の父」と称させしめた。彼の講義は、その歴史の大半において哲学者たちにはほとんど無視され、文学批評家や美術史家からの注目を最も多く集めていた。しかし、美学のより狭い概念的プロジェクトは、「芸術の自律性を明確にし、美学的価値のある作品を区別する特別な個性の説明を可能にする」ことであった。

ヘーゲルによれば、「芸術的美は知覚を通して絶対的な真理を明らかにする」。彼は、最高の芸術は「無条件に真であるもの、すなわち彼の形而上学的理論が無条件または絶対であると主張するものを感覚的知覚を通して明らかにすることによって、形而上学的な知識を伝達する」と主張した。したがって、ヘーゲルは「芸術が形而上学的な知識を伝達する限りにおいて芸術を気高くする」が、「芸術の感覚的媒体が感覚の偶発性を完全に超越するものを適切に伝達することは決してできないという彼の信念に照らして、彼の評価を抑える」。これが、ヘーゲルによれば、芸術が絶対精神の三つの相互補完的な様態の一つにすぎない理由である。

3.8. 宗教哲学

ヘーゲルは生涯を通じて自身をルター派のキリスト教徒であると認識していた。彼は、各個人の本質的な価値と自由に対するキリスト教の洞察を深く評価していた。

彼のキリスト教に関する初期の著作は1783年から1800年の間に書かれたもので、当時のヘーゲルはまだ思想を模索しており、これらの著作は断片や未完成の草稿として残された。彼はキリスト教の教条主義と「実定性」に不満を抱き、ギリシア人の自発的な宗教に対立させた。「実定性」とは、ヘーゲルがキリスト教に適用する際に、宗教の非本質的、歴史的に派生した、しばしば権威主義的な側面を指し、その「自然な」、本質的、道徳的、自由を育む性質とは対照的であった。それは、宗教の本質的な道徳的メッセージを曖昧にするか、誤ってそれに取って代わった特徴を指していた。

『キリスト教の精神とその運命』では、カントの道徳哲学の普遍性とイエスの教えの普遍性を調和させようと試みた。彼によれば、「福音の道徳的原理は慈善、すなわち愛であり、愛は心の美しさ、ギリシアの魂とカントの道徳的理性を結合する精神的な美しさである」。彼はこのロマン主義的定式化に戻ることはなかったが、ギリシア思想とキリスト教思想の統一は生涯を通じて彼の関心事であり続けた。

彼の『精神現象学』では、宗教が主要なテーマであり、形而上学的な「不幸な意識」や、カトリック教会と啓蒙主義の哲学者との対立として描かれている。ヘーゲルのキリスト教解釈の核心は三位一体の解釈に見られる。父なる神は有限な人間の子として自らに存在を与え、その子の死が神の本質的な存在を精神として明らかにする。ヘーゲルによれば、彼の(ヘーゲルの)精神の哲学的「概念」が、キリスト教の三位一体の概念においてのみ曖昧に「表象」されているものを透明にし、それによって宗教の哲学的「真理」を明らかにし、それが今や「知られる」ようになる。

ゲオルク・ディ・ジョヴァンニは、カントの理性的な信仰とヘーゲルの理性的な宗教を対比させている。彼によれば、近代における宗教の役割は、現実を説明することではなく、「精神をその最も個別的な形で表現し育む」ことにある。知識に対立する信仰の場所はもはやない。むしろ信仰は、「私たちに近い個人や、私たちがたまたま生きる時代と場所」に置かれる信頼といった形を取るとされる。言い換えれば、ヘーゲルの哲学的解釈によれば、キリスト教は理性によって完全に正当化されないいかなる教義に対する信仰も要求しない。

ヘーゲルの『エンチクロペディー』には「啓示された宗教」に関する短い記述があるが、彼のベルリンでの講義に、キリスト教の次の提示が含まれている。彼はこれを「完璧な」「絶対的な」、あるいは「啓示的な」宗教と様々な形で呼んでいる。これらの講義は彼の『精神現象学』で提示された解釈をさらに長く、より明確に展開したものである。

しかし、ヴァルター・ヤーシュケは、マルティン・ルターがヘーゲルのプロテスタント主義への主張を認識したかどうかを疑問視している。ヘーゲルは精神の概念において「万人祭司」の教義を受け入れたが、ルターの核心的な教義である「信仰義認」(sola gratiaラテン語)と「聖書のみ」(sola scripturaラテン語)は拒否した。代わりに、彼はプロテスタント主義の「根本原理」として、「確信において思考によって批准されないものを認識することを拒否するという、人類に名誉を与える頑固さ」を肯定した。フレデリック・バイザーは、ヘーゲルの神学がルターのそれと「まさに対極」にあると評している。

4. 著作と出版物

ヘーゲルの著作は、彼自身の思想の変遷を示すだけでなく、当時のヨーロッパの知的・政治的状況を反映している。

4.1. 生前刊行の著書

- 『精神現象学』(Phänomenologie des Geistesドイツ語、1807年): 感覚的知覚から絶対知への意識の進化を記述している。

- 『大論理学』(Wissenschaft der Logikドイツ語、1812年、1813年、1816年):彼の哲学の論理的および形而上学的な核をなす。

- 『エンチクロペディー』(Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisseドイツ語、1817年、1827年改訂、1830年改訂):彼の哲学体系全体の要約であり、哲学、自然哲学、精神哲学の三部構成となっている。

- 『法の哲学』(Grundlinien der Philosophie des Rechtsドイツ語、1821年):彼の政治哲学を扱っている。

4.2. 没後刊行の著作

ヘーゲルの講義録は、彼の死後に学生のノートに基づいて編纂され出版された。

- 『美学講義』(Vorlesungen über die Ästhetikドイツ語、1835年-1838年)

- 『歴史哲学講義』(Vorlesungen über die Philosophie der Geschichteドイツ語、1838年、1840年)

- 『哲学史講義』(Vorlesungen über die Geschichte der Philosophieドイツ語、1833年-1836年)

- 『宗教哲学講義』(Vorlesungen über die Philosophie der Religionドイツ語、1832年)

この他、彼の生前には未刊行だったが死後に編纂・出版された初期の草稿や論文も多数存在する。これにはベルン時代の「民衆宗教とキリスト教に関する断片」(1793年-1794年)、「キリスト教の実定性」(1795年-1796年)、フランクフルト・アム・マイン時代の「宗教と愛に関する草稿」(1797年-1798年)、「キリスト教の精神とその運命」(1798年-1800年)、イェーナ時代の『惑星の軌道について』(1801年)、「信仰と知識」(1802年)などが含まれる。

4.3. 主要講義

ヘーゲルはベルリン大学で、1818年から1831年にかけて多岐にわたる講義を担当した。

- 論理学: 毎年

- 自然哲学: 1819年-1820年、1821年-1822年、1823年-1824年、1825年-1826年、1828年、1830年

- 主観的精神の哲学: 1820年、1822年、1825年、1827年-1828年、1829年-1830年

- 法の哲学: 1818年-1819年、1819年-1820年、1821年-1822年、1822年-1823年、1824年-1825年、1831年

- 世界史の哲学: 1822年-1823年、1824年-1825年、1826年-1827年、1828年-1829年、1830年-1831年

- 芸術の哲学: 1820年-1821年、1823年、1826年、1828年-1829年

- 宗教の哲学: 1821年、1824年、1827年、1831年

- 哲学史: 1819年、1820年-1821年、1823年-1824年、1825年-1826年、1827年-1828年、1829年-1830年、1831年

5. 評価と影響

ヘーゲルの哲学は、彼の死後、様々な解釈と評価を受けながら、広範な学問分野と思想潮流に多大な影響を及ぼし続けた。

5.1. ヘーゲル左派と右派

ヘーゲルの初期の影響は、歴史家によって、大きく二つの対立する陣営、すなわち「ヘーゲル右派」と「ヘーゲル左派」に分けられることが多い。ヘーゲル右派は、フリードリヒ・ヴィルヘルム大学におけるヘーゲルの直接の弟子たちとされ、プロテスタント正統主義とナポレオン失脚後の復古期の政治的保守主義を擁護した。彼らは「すぐに忘れ去られ」、今日では「主に専門家のみに知られている」とされる。

対照的に、ヘーゲル左派は、ヘーゲルの思想を革命的な意味で解釈し、宗教における無神論と政治における自由民主主義を擁護した。彼らは「当時の最も重要な思想家の一部」を含み、その実践への強調を通じて、主にマルクス主義の伝統を通じて「極めて影響力」を持ち続けた。

しかし、近年の研究では、この伝統的な区分に疑問が投げかけられている。例えば、当時のヘーゲル派の誰も自身を「ヘーゲル右派」とは呼ばなかったこと(それはダーヴィット・シュトラウスがブルーノ・バウアーに投げかけた侮辱の言葉であった)、そして「ヘーゲル左派」と呼ばれる誰も自身をヘーゲルの信奉者とは呼ばなかったこと(モーゼス・ヘスやカール・マルクスも含む)が指摘されている。実際、一部の「ヘーゲル左派」は公然とヘーゲルの哲学を否定したり侮辱したりした。ヘーゲル左派によるヘーゲル批判は、ヘーゲルの思想を新たな方向へと急進的に転換させ、ヘーゲルに関する文献の不均衡に大きな部分を占めることになった。

ヘーゲル左派に関する多くの著作が存在する主な理由は、彼らがマルクス主義を生み出し、それがロシア革命や中国革命、そして20世紀の多くの民族解放運動を含む150年以上にわたる世界的な運動を鼓舞したことにある。しかし、これは厳密にはヘーゲルの哲学の直接的な結果ではないとされている。

20世紀のヘーゲル解釈は、イギリス観念論、論理実証主義、マルクス主義、ファシズム、ポストモダンなど、一方的な学派によって形成されることが多かった。しかし、ソ連崩壊後、これらの先入観にとらわれない新たなヘーゲル研究の波が西側諸国で起こった。ヴァルター・ヤーシュケやオットー・ペゲラー(ドイツ)と、ピーター・ホジソンやハワード・カインツ(アメリカ)といった学者たちは、ヘーゲルの著作を先入観なしに読むことを提唱した。

5.2. 後世の哲学・文化への影響

ヘーゲルの思想は、後世の哲学、学問、文化全体に多大な影響を及ぼした。

フランスにおけるヘーゲルの受容は、コジェーヴの講義によって象徴されることが多い。コジェーヴは主従関係の弁証法とヘーゲルの歴史哲学を強調したが、この視点は、ヘーゲル主義を『エンチクロペディー』に示された「体系」と同一視していた60年以上にわたるフランスのヘーゲル研究を軽視するものであった。後に『精神現象学』を基盤とする読み方は、以前の読み方への反発であり、1945年以降、「対立を通じて歴史的生成を中心とするこの『劇的な』ヘーゲル主義は、実存主義やマルクス主義と両立すると見なされるようになった」。ジャン・ヴァール、アレクサンドル・コジェーヴ、ジャン・イポリットの主要なフランス語圏の解釈は、弁証法を歴史に限定することで、ヘーゲルを普遍的な形而上学ではなく、「哲学的人間学」を提供した者として提示した。この解釈は、「欲望」を介入の中心点とし、「全てを包摂しようとする理性は、その『他者』を抑圧することで現実を歪める」というテーマを扱った。このヘーゲルの読み方は、サルトル、メルロー=ポンティ、レヴィ=ストロース、ラカン、バタイユといった思想家たちの思考と解釈を形成した。コジェーヴによる「主従関係の弁証法」の歴史的発展モデルとしての解釈は、シモーヌ・ド・ボーヴォワールのフェミニズムやフランツ・ファノンの反人種差別・反植民地主義の著作にも影響を与えた。

アメリカのプラグマティズムに対するヘーゲルの影響は、リチャード・J・バーンスタインによって三つの段階に分けられる。第一段階は19世紀後半の『思弁哲学ジャーナル』の初期号に見られ、第二段階はジョン・デューイ、チャールズ・パース、ウィリアム・ジェームズといった主要人物への影響に明らかである。デューイ自身は、ヘーゲルの思想が「強い感情的渇望でありながら、知的対象によってのみ満たされうる飢え」であった統一への要求を満たしてくれたと語っている。デューイはヘーゲルの歴史と社会に関する記述の多くを受け入れたが、彼の絶対知の概念は拒否した。第三段階は、ジョン・マクダウェルとロバート・ブランダム(時に「ピッツバーグ・ヘーゲル派」と呼ばれる)によって代表される。彼らはヘーゲルからの影響を公然と認めているが、ヘーゲルの見解を彼の自己理解に基づいて説明しようとはしない。マクダウェルは特に「所与の神話」、すなわち概念と直観の二分法を払拭することに関心を持ち、ブランダムはヘーゲルの理性付与と規範的含意に関する社会的説明を発展させることに焦点を当てている。これらのヘーゲルの思想の応用は、いくつかの「非形而上学的」な解釈の一つである。

20世紀後半になると、ヘーゲルの哲学は大きな復興を遂げた。これは、(a)ヘーゲルがマルクス主義の哲学的祖先として再発見・再評価されたこと、(b)ヘーゲルが全てにもたらした歴史的視点の再燃、(c)彼の弁証法的方法の重要性がますます認識されたことによる。特にゲオルク・ルカーチの『歴史と階級意識』(1923年)は、ヘーゲルをマルクス主義の規範に再導入するのに貢献し、マルクーゼ、アドルノ、ブロッホ、ドゥナエフスカヤ、コジェーヴなどの研究に新たな関心を呼び起こした。

5.3. 批判と論争

ヘーゲルはその壮大な哲学体系ゆえに、数世紀にわたって多くの批判者を生んできた。

最も有名な批判者はおそらく、フォイエルバッハ、マルクス、エンゲルスらを含む19世紀の青年ヘーゲル派である。彼らの批判の主要な論点は、マルクスの1845年の『フォイエルバッハに関するテーゼ』の中で簡潔に表現されている。「哲学者たちは様々に世界を解釈してきたにすぎない。肝心なのはそれを変革することである。」

ショーペンハウアーは、ヘーゲルが歴史主義的であると主張し、彼の著作を「難解な疑似哲学」として軽蔑した。ショーペンハウアーは、ベルリン大学でヘーゲルの同僚であった時期に、「純粋なナンセンスを供し、精神病院でしか知られていなかったような無意味で贅沢な言葉の迷路を連ねる大胆さの極致は、ついにヘーゲルにおいて達成され、かつてないほど最も厚かましく、一般的な神秘化の道具となり、その結果は後世にはドイツの愚かさの記念碑として驚くべきものとして現れるだろう」と述べている。これはヘーゲルが『大論理学』において通常の合理的思考と対話の基礎となる思考の法則を否定したことによる評価である。

キェルケゴールは、ヘーゲルの「絶対知」の統一性を批判した初期の批評家の一人である。彼は、そのような統一性を主張することが人間にとって傲慢であるだけでなく、そのような体系が全体の利益のために個人の重要性を否定すると主張した。『結びの非学術的後書き』において、キェルケゴールの偽名であるヨハネス・クリマクスは次のように書いている。「いわゆる体系は、善悪の区別を廃止し、自由を破壊するという主張において、しばしば特徴づけられ、挑戦されてきた。おそらく、そのようなあらゆる体系が実存の概念を幻想的に消散させると言えば、かなり明確に表現できるだろう。... 個々の人間であることは廃止され、あらゆる思弁的哲学者は自分自身を人類全体と混同し、それによって彼は無限に偉大であると同時に、何者でもなくなる。」

カール・ポパーは、『開かれた社会とその敵』(1945年)の第2部において、ヘーゲルの哲学体系をフリードリヒ・ヴィルヘルム3世の専制政治を薄く覆い隠した正当化であると非難し、ヘーゲルが歴史の最終目標を1830年代のプロイセンに近似した状態に達することであると考えたと主張した。ポパーは、ヘーゲルの哲学が20世紀の全体主義政権(共産主義とファシズム)の源流であり、弁証法が信念を正当化する道具であると主張した。しかし、ウォルター・カウフマンやシュロモ・アヴィネリといった学者たちは、ポパーのヘーゲルに関する見解を批判している。マルクーゼも『理性と革命』において、ヘーゲルは国家や権威のいかなる形態も、それが存在するからといって擁護したわけではないと反論し、ヘーゲルにとって国家は常に理性的でなければならないと主張した。

20世紀後半から21世紀初頭にかけて、脱植民地主義運動の隆盛とともに、ヘーゲルの奴隷制度や人類精神の起源に関する発言に注目する学者も現れ、彼が当時の他の哲学者と同様に人種差別的な仮説を支持していたことが指摘された。しかし、ヘーゲルはハイチ革命(黒人奴隷がフランスの主人に抵抗したもの)を主従関係の弁証法の一例として支持し、ハイチをフランスやアメリカよりも早く普遍的な人権を導入した最初の脱奴隷制国家と見なした。彼にとって、これは世界史における自由の実現における重要な一歩であった。

国際ヘーゲル学会のディナ・エメンツは2020年に、「人種差別主義者であることと、全ての人々のために人権を要求することは、必ずしも矛盾しない。カントもヘーゲルもそうだった」と述べている。

現代の分析哲学や論理実証主義の哲学者たちは、ヘーゲルをその「難解さ」ゆえに主要な批判対象と見なしてきた。ヘーゲルは自身の難解さを自覚しており、それは哲学的な思考が日常的な思考と概念の限界を捉え、それを超えようとする一部であると考えていた。彼によれば、抽象的に思考するのは哲学者ではなく、概念を固定され不変のものとして文脈なしに使う一般の人々である。哲学者こそが、日常的な概念の限界を超え、より広い文脈を理解することで具体的に思考するのである。

バートランド・ラッセルは『西洋哲学史』(1945年)の中で、ヘーゲルのことを「最も理解が困難な哲学者」と評した。彼は、ヘーゲルが当時の「誤った」論理学に基づいて壮大な論理体系を構築したことが、かえって多くの人々に大きな興味を抱かせる結果になったと述べている。

キェルケゴールやニーチェなどの実存主義哲学者たちは、ヘーゲルを「悪しき理性主義」の象徴として批判してきた。しかし、ヘーゲルの「理性」概念は、宗教に関する卓越した認識や広義の「理念」を内包しており、百科全書派のような啓蒙思想でいう「理性」や後の19世紀末以降の記号論理学的な意味での「理性」とは明らかに一線を画する概念であり、必ずしも正しく理解された上での批判だったとは言えない側面がある。