1. 概要

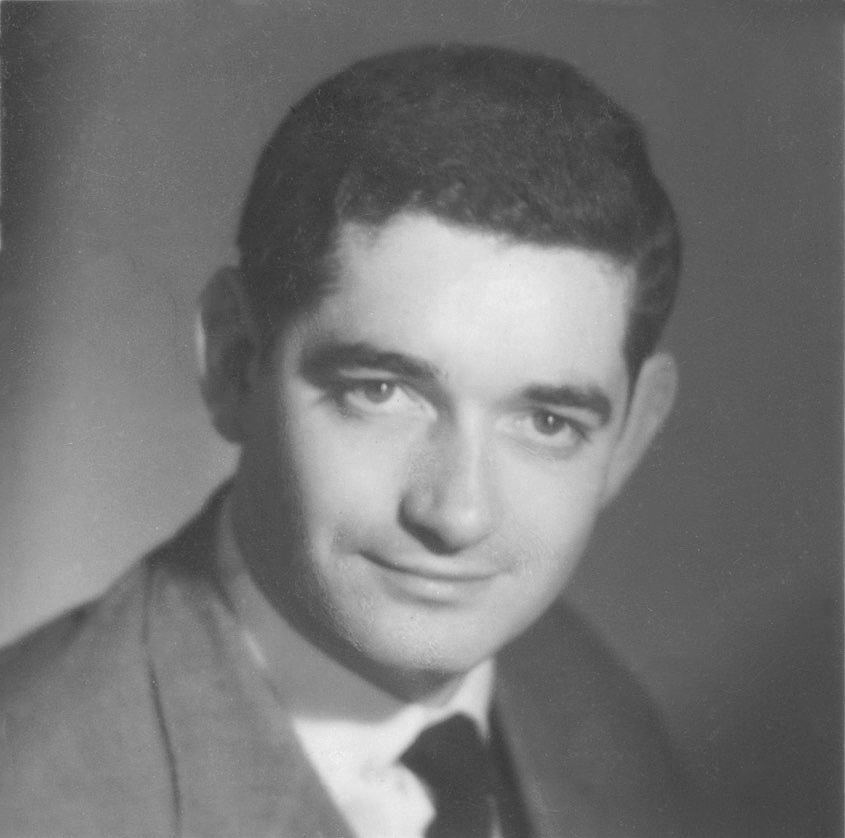

ジャック・ドゥミ(Jacques Demyフランス語、1931年 - 1990年)は、フランス出身の映画監督、脚本家、作詞家である。ジャン=リュック・ゴダールやフランソワ・トリュフォーといった同時代の監督たちと共に、フランス・ヌーヴェルヴァーグの絶頂期に登場した。ドゥミの映画は、その独特な視覚的スタイルで高く評価されており、古典的なハリウッド・ミュージカル、フランス・ヌーヴェルヴァーグの同僚たちの外光派的写実主義、童話、ジャズ、日本の漫画、そしてオペラなど、多様な要素から影響を受けている。彼の作品群には、キャラクターが作品を超えて登場するクロスオーバー的な要素、ミシェル・ルグランが手掛けることが多い豊かな音楽スコア、そして十代の恋、労働者の権利、偶然の出会い、近親相姦、夢と現実の交錯といった共通のモチーフが見られる。ドゥミは、同じくフランス・ヌーヴェルヴァーグの著名な監督であるアニエス・ヴァルダと結婚していた。特に、1960年代半ばに監督した2本のミュージカル映画『シェルブールの雨傘』(1964年)と『ロシュフォールの恋人たち』(1967年)で最もよく知られている。

2. 生涯

ジャック・ドゥミの生涯は、彼の幼少期と教育、そして初期のキャリア形成と映画監督としてのデビューという重要な段階を経て展開された。彼は1931年6月5日に生まれ、1990年10月27日に59歳で死去した。

2.1. 幼少期と教育

ドゥミの多くの映画の舞台となったフランスのナントは、彼が幼少期を過ごした故郷であり、フランス大西洋沿岸の港町である。

学生時代、ドゥミは外国語を全く学んでいなかった。しかし、1960年代にはいくつかの語学教室や研修、そしてアメリカでの滞在を通じて英語を習得した。長年を要した『アヌーシュカ』(Anouchkaフランス語)のプロジェクトに取り組み始めた頃には、ロシア語も学んでいる。彼の姉は英語教授であったため、ドゥミは彼女を尊敬していたという。

2.2. 初期キャリアとデビュー

アニメーターのポール・グリモーや映画監督のジョルジュ・ルーキエとの協業を経て、ドゥミは1961年に女優アヌーク・エーメが同名のキャバレー歌手を演じる初長編映画『ローラ』を監督し、映画監督としてデビューした。この作品で、ドゥミの映画世界が鮮明に現れる。登場人物は歌い出し(作曲家であり、ドゥミの生涯の協力者となるミシェル・ルグランの手腕による)、開巻の白いステットソンをかぶった男性がキャデラックに乗っているシーンのように、ハリウッドの象徴的なイメージが取り入れられている。物語は、運命と偶然の出会い、旧友との再会といったテーマに対する監督の魅了によって展開され、舞台はドゥミの幼少期を過ごしたフランス大西洋沿岸、特に港町ナントが用いられている。日本においては、『ローラ』は「ヌーヴェルヴァーグの真珠」と称され、「恋の歓びと哀しみをまるでお伽話のような純粋さで謳いあげ」「この時代錯誤的なまでに単純な主題をつらぬくために」ミュージカルという「反時代的な形式を必要とした」と評された。

3. 主要活動と業績

ドゥミのキャリアにおいて最も重要で影響力があった活動、成果、貢献などを時系列に沿って紹介する。彼の作品は、一貫して独自のスタイルとテーマを追求し、映画史に多大な足跡を残した。

3.1. 映画作品

ドゥミは、長編映画、短編映画、テレビ映画と多岐にわたる作品を監督した。彼の作品は、ミュージカル形式の革新、童話の再解釈、そして社会的なテーマの探求を通じて、その芸術的ビジョンを明確に示した。

3.1.1. 主要長編映画

ドゥミは、数々の長編映画を監督し、その多くが彼の独特なスタイルとテーマを反映している。

- 『天使の入江』(1963年): ジャンヌ・モロー主演のこの作品は、ルーレット台での恋の物語を通じて、運命というテーマをさらに深く掘り下げた。

- 『シェルブールの雨傘』(1964年): ドゥミは、おそらくミシェル・ルグランが音楽を担当したこのオリジナルミュージカルで最もよく知られている。全ての台詞を歌で表現するという奇抜なコンセプトは、日常の悲劇のトーンを決定づける。この映画では、ドゥミのトレードマークである視覚的スタイルが確立された。彩度の高いスーパーカラーで撮影され、ネクタイ、壁紙、カトリーヌ・ドヌーヴのプラチナブロンドの髪など、全ての細部が視覚的インパクトのために厳選された。また、『ローラ』に登場した青年ローラン・カサール(マルク・ミシェル)が再登場し、ドヌーヴ演じる人物と結婚する。このような登場人物の再登場は、ドゥミの作品の特徴である。アメリカの作家カート・ヴォネガットは『シェルブールの雨傘』の大ファンであり、個人的な手紙で「『シェルブールの雨傘』を観たが、ひどく心を痛めた。私のような根無し草の中年男にとっては、胸が張り裂けそうだった。それでいい。私は心が砕かれるのが好きだ」と記している。この映画はルイ・デリュック賞、カンヌ国際映画祭パルム・ドール、OCIC賞を受賞した。

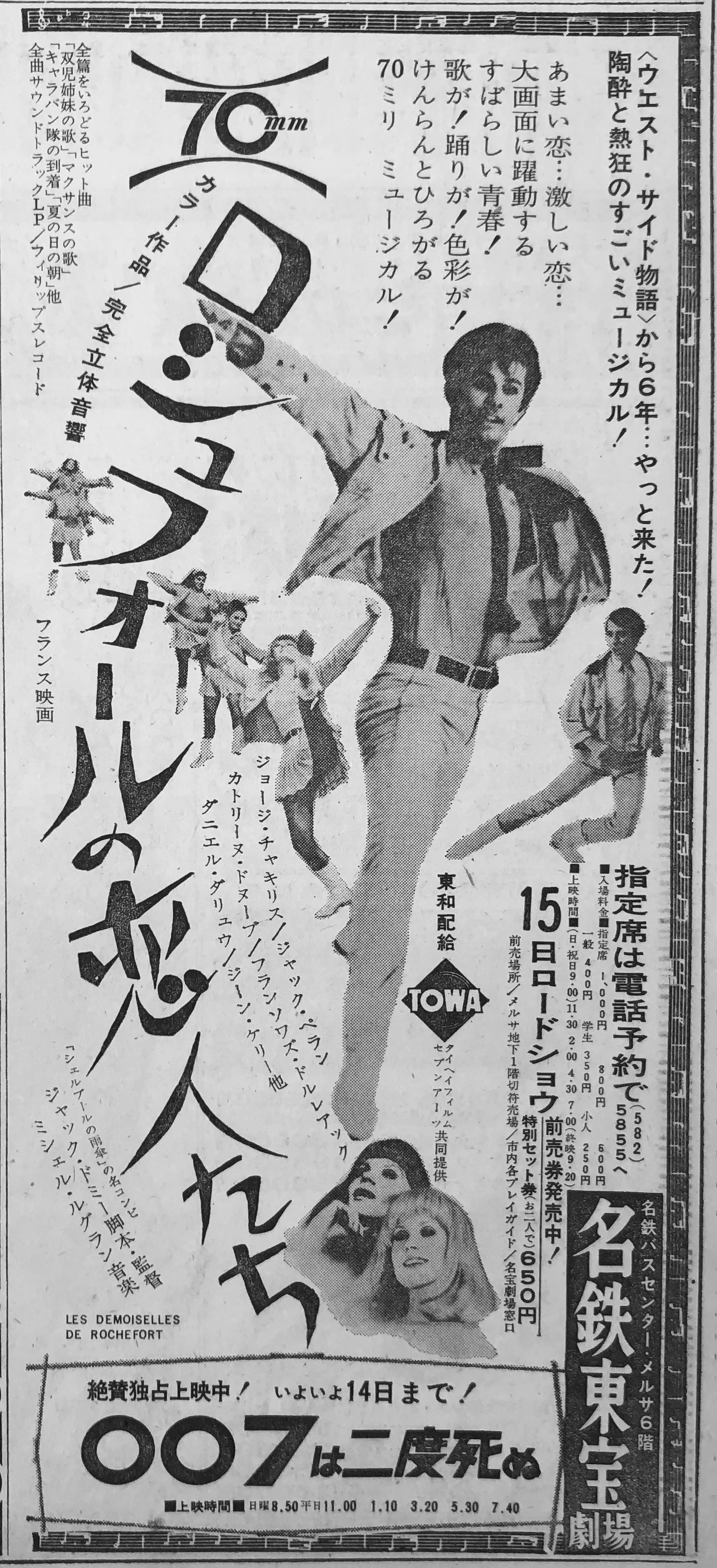

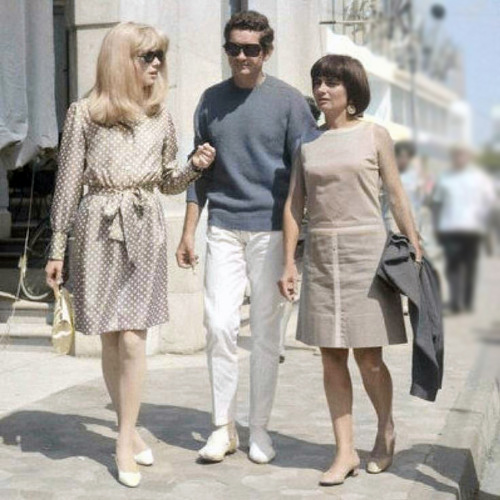

- 『ロシュフォールの恋人たち』(1967年): 『シェルブールの雨傘』の後、ドゥミの作品は観客や批評家からの絶賛を再び得ることはなかったが、野心的で独創的なドラマやミュージカルを作り続けた。この作品は、奇妙でありながらもメランコリックなミュージカルで、ドヌーヴと彼女の姉フランソワーズ・ドルレアックがロシュフォールの海辺の町に住む姉妹を演じ、ダニエル・ダリューがその母親を演じた。カラーのワイドスクリーンシネマスコープで撮影され、オスカーにノミネートされた音楽スコアに加え、ジーン・ケリーや『ウエスト・サイド物語』のジョージ・チャキリスによるダンスパフォーマンスも特徴である。

- 『ロバと王女』(1970年): この作品は、ドヌーヴ、ジャン・マレー、デルフィーヌ・セイリグを主演に迎え、古典的なフランスの童話を視覚的に豪華なミュージカルとして再解釈し、物語に内在する近親相姦的なニュアンスを強調した。これはドゥミが童話や歴史的ファンタジアの世界に初めて踏み込んだ作品であり、その後『ハメルンの笛吹き』や『ベルサイユのばら』でもこの路線を探求した。

- 『ハメルンの笛吹き』(1972年): 童話や歴史的ファンタジアを探求した作品。

- 『モン・パリ』(1973年): 『月面に人類が降り立って以来最も重要な出来事』(L'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la luneフランス語)は、フランスにおける第二波フェミニズムの圧力と、それが男性にもたらした不安を描いた作品である。

- 『ベルサイユのばら』(1979年): 池田理代子の漫画『ベルサイユのばら』を原作としたこの作品は、そのクィア的および政治的サブテキスト(主人公が女性として生まれたが、父が18世紀フランス貴族社会で出世させるために男性として育て、最終的に労働者階級の革命家である養兄弟と恋に落ちるという設定)について議論、分析されてきた。

- 『都会の一部屋』(1982年): デヴィッド・トムソンはこの映画について「異常に暗い物語へのオペラ的手法の魅力的な応用」と評した。この作品の主題をミシェル・ルグランが気に入らなかったため、彼が音楽のオファーを拒否し、二人は疎遠になった。

- 『パーキング』(1985年)

- 『ザ・ターンテーブル』(The Turntable英語)(1988年)

- 『想い出のマルセイユ』(1988年)

3.1.2. 短編およびテレビ映画

ドゥミは初期のキャリアにおいて、多様な表現形式に挑戦し、短編映画やテレビ映画も制作している。

- 『死せる地平』(Les horizons mortsフランス語)(1951年) - 短編

- 『ロワール渓谷の木靴職人』(Le sabotier du Val de Loireフランス語)(1956年) - ドキュメンタリー短編

- 『美しき無関心』(Le bel indifférentフランス語)(1957年) - 短編

- 『グレヴァン美術館』(Musée Grévinフランス語)(1958年) - 短編

- 『母と子』(La mère et l'enfantフランス語)(1959年) - 短編

- 『アルス』(Arsフランス語)(1959年) - ドキュメンタリー短編

- 『新・七つの大罪』より「淫乱の罪」(La Luxureフランス語)(1962年) - エピソード作品

- 『夜明け』(La Naissance du Jourフランス語)(1980年) - テレビ映画

3.2. 映画スタイルとテーマ

ドゥミの映画は、その独特な視覚的スタイルと深遠なテーマによって特徴づけられる。

彼の作品の視覚的スタイルは、クラシックなハリウッド・ミュージカル、フランス・ヌーヴェルヴァーグの同僚たちの外光派的写実主義、童話、ジャズ、日本の漫画、そしてオペラなど、多様な情報源から影響を受けている。特に『シェルブールの雨傘』では、彩度の高い色彩と、ネクタイ、壁紙、カトリーヌ・ドヌーヴのプラチナブロンドの髪など、視覚的インパクトのために細部まで厳選された要素が用いられた。

彼の映画には、登場人物が作品を超えて登場するクロスオーバー的な要素(例: 『ローラ』のローラン・カサールが『シェルブールの雨傘』に再登場)が見られる。また、ミシェル・ルグランが担当する豊かな音楽スコアも特徴的である。

テーマとしては、十代の恋、労働者の権利、偶然の出会い、近親相姦、そして夢と現実の交錯といったモチーフが繰り返し描かれている。『モン・パリ』では第二波フェミニズムの影響と男性の不安が、『ベルサイユのばら』ではクィア的・政治的サブテキストが探求されており、多様な社会的含意が込められている。

3.3. 協業と影響

ドゥミは、彼の作品に不可欠な貢献をもたらした数名の主要な協力者との深い関係を築いた。

最も著名なのが、作曲家ミシェル・ルグランである。『ローラ』の音楽は当初、クインシー・ジョーンズが担当する予定だったが、スケジュールの都合で辞退した。その後、ルグランが『アメリカの裏窓』の音楽を担当したフランソワ・レイシャンバックの勧めでドゥミと会うことになった。ルグランは当初乗り気ではなかったが、同席していたドゥミの妻アニエス・ヴァルダの説得により、最終的に引き受けることになった。この出会いから、ルグランは『シェルブールの雨傘』、『ロシュフォールの恋人たち』、『ロバと王女』、『モン・パリ』、『ベルサイユのばら』といったドゥミの主要なミュージカル作品のほとんどで音楽を担当する、生涯にわたる協力者となった。しかし、『都会の一部屋』の主題をルグランが気に入らなかったため、オファーを拒否し、二人は疎遠になった。

ドゥミの妻である映画監督のアニエス・ヴァルダもまた、彼のキャリアと人生において重要な存在であった。ドゥミとヴァルダは1958年のトゥールでの短編映画祭で出会い、1962年に結婚した。

ドゥミは、同時代のジャン=リュック・ゴダールやフランソワ・トリュフォーと共にフランス・ヌーヴェルヴァーグの頂点に登場した監督の一人であり、特に「ヌーヴェルヴァーグの左岸派」と位置づけられることがある。また、アニメーターのポール・グリモーや映画監督のジョルジュ・ルーキエとの初期の仕事も、彼のキャリア形成に影響を与えた。

3.4. アメリカでの活動と後期の作品

1968年、コロンビア ピクチャーズがドゥミにアメリカでの初の映画製作で高額なオファーを出したことを受け、彼と妻のアニエス・ヴァルダは一時的にロサンゼルスへ移住した。ドゥミのこの映画は、1969年公開の『モデル・ショップ』という自然主義的なドラマであった。この作品では、『ローラ』の主人公ローラ(アヌーク・エーメ)が、夢を打ち砕かれ、人生がさらに悪い方向へ向かった姿で再登場する。彼女は夫ミシェルにジャンヌ・モローが『天使の入江』で演じたギャンブラーのジャッキー・ドゥメストルという女性のために捨てられ、サンセット・ストリップ裏通りのヌードモデル店でモデルとして働くことで、フランスと子供の元へ戻るための資金を稼ごうとしていた。そこで彼女は、ロサンゼルスの街をさまよう目的のない若い建築家(ゲイリー・ロックウッド)と出会う。彼もローラと同様、人生における愛と意味を探し求めていた。『モデル・ショップ』は1960年代後半のロサンゼルスのタイムカプセルであり、ヒッピームーブメントの終焉、ベトナム戦争の徴兵制、そして破綻した人間関係から生じる倦怠感や苦悩を記録している。ドゥミらしくないこの陰鬱さと徹底的な幻想の欠如は、『モデル・ショップ』の批評的・商業的失敗に大きく影響した。

ドゥミのその後の作品は、初期の作品ほどの成功を収めることはなかったものの、一部の作品は再評価されている。デヴィッド・トムソンは、『都会の一部屋』(1982年)について「異例に暗い物語にオペラ的手法が魅力的に適用されている」と評した。

4. 私生活

ジャック・ドゥミはバイセクシュアルであった。

1958年、ジャック・ドゥミとアニエス・ヴァルダはトゥールの短編映画祭で出会い、1962年に結婚した。二人の間には息子マチュー・ドゥミ(1972年生)がおり、ドゥミはまた、ヴァルダが以前の交際相手アントワーヌ・ブルセイエとの間に設けた娘、ロザリー・ヴァルダ(1958年生)も養子として迎えている。

ドゥミとヴァルダはパリに自宅を所有していたほか、ヴァンデ県ノワールムティエ島に古い水車小屋付きの土地を所有しており、映画『ジャコ・ド・ナント』(1991年)でドゥミが海岸にいるシーンがそこで撮影された。同作はドゥミの自伝的手記に基づき、彼の幼少期と演劇・映画への生涯にわたる愛情を綴ったものである。ヴァルダは『ジャコ・ド・ナント』のほか、『ロシュフォールの恋人たち25周年』(Les demoiselles ont eu 25 ansフランス語)(1993年)や『ジャック・ドゥミの世界』(L'Univers de Jacques Demyフランス語)(1995年)で夫にオマージュを捧げている。

1980年代には一時、妻のヴァルダと別居していた時期もあるが、1988年頃からは再び同居するようになった。

1970年代初頭には、ミシェル・ルグランの例に倣い、旅客機用の自家用操縦士免許を取得している。

5. 死去

ジャック・ドゥミは1990年10月27日に59歳で死去した。当初、死因は癌と報じられたが、2008年に妻のアニエス・ヴァルダがドゥミがエイズで亡くなったことを明らかにした。彼はモンパルナス墓地に埋葬されている。

6. 評価と遺産

ジャック・ドゥミの映画は、その革新的なスタイルと深いテーマ性により、映画史において重要な位置を占めている。

6.1. ポジティブな評価と再評価

彼の映画的貢献や革新性は高く評価されている。

『シェルブールの雨傘』は、ドゥミ自身によってオリジナルプリントから2度にわたってカラー復元されている。2014年にはクライテリオン・コレクションが、ドゥミの「エッセンシャル」作品のボックスセットを発売した。このセットには、『ローラ』、『天使の入江』、『シェルブールの雨傘』、『ロシュフォールの恋人たち』、『ロバと王女』、『都会の一部屋』、そしてドゥミの初期の短編映画のほとんどが含まれており、何時間もの特典映像、エッセイ、修復された映像と音声が収録されている。

また、ドゥミの初期の成功を収めなかった作品の一部も再評価されている。日本では、2004年に妻と息子によって『ロバと王女』がリバイバル上映された。2009年には、『シェルブールの雨傘』製作45周年を記念し、世界初のデジタルリマスター版が『ロシュフォールの恋人たち』と共に日本でリバイバル上映された。

6.2. 社会的含意と解釈

ドゥミの作品には、労働者の権利、ジェンダー、性的マイノリティといった現代社会や人権問題と関連するテーマが内在している。

例えば、『ベルサイユのばら』では、主人公が女性として生まれたにもかかわらず、父親が18世紀フランス貴族社会で出世させるために男性として育て、最終的に労働者階級の革命家である養兄弟と恋に落ちるという設定を通じて、クィア的な側面と政治的サブテキストが深く考察されている。

また、『モン・パリ』では、フランスにおける第二波フェミニズムの圧力と、それが男性にもたらした不安が描かれ、当時の社会状況に対する洞察が示されている。

7. 影響

ドゥミの独特な映画制作手法や物語構造は、後世の映画監督や芸術表現に具体的な影響を与えている。彼のミュージカルにおける全ての台詞を歌にするという実験的な試みや、作品間の登場人物のクロスオーバーは、後の世代の映画製作者に新たな表現の可能性を示唆した。

8. 記念と追悼

ジャック・ドゥミは、その功績を称えられ、後世において様々な形で記念され、追悼されている。

- 受賞歴**:

- 1963年: 『シェルブールの雨傘』でルイ・デリュック賞を受賞。

- 1964年: 『シェルブールの雨傘』でカンヌ国際映画祭パルム・ドールおよびOCIC賞を受賞。

- 2001年: 『ローラ』と『天使の入江』でニューヨーク映画批評家協会賞特別賞を受賞。

- Google Doodle**: 2019年6月5日、ドゥミの88回目の誕生日に、Google Doodleで彼の功績が称えられた。

- アニエス・ヴァルダによるオマージュ**: 妻であるアニエス・ヴァルダは、ドゥミの生涯と作品に敬意を表し、『ジャコ・ド・ナント』(1991年)、『ロシュフォールの恋人たち25周年』(Les demoiselles ont eu 25 ansフランス語)(1993年)、そして『ジャック・ドゥミの世界』(L'Univers de Jacques Demyフランス語)(1995年)といった作品を制作した。これらの映画は、ドゥミの記憶と芸術的遺産を後世に伝える上で重要な役割を果たしている。