1. 生涯と教育

ジョアシャン・デュ・ベレーは、フランスのアンジュー地方リレ近郊のチュルムリエール城で、ジャン・デュ・ベレーとルネ・シャボの間に生まれた。彼の両親は彼が幼少期に他界し、兄のルネ・デュ・ベレーの後見のもとで育ったが、その教育は顧みられず、不遇な少年時代を過ごした。

1.1. 幼少期と後見

デュ・ベレーは枢機卿や外交官、総督などを輩出した古い貴族の家系に生まれた。しかし、10歳にも満たないうちに両親を失い、兄のルネ・デュ・ベレーが彼の後見人となった。兄は彼の教育をほとんど顧みず、デュ・ベレーはチュルムリエール城で独りきりの少年時代を過ごした。彼は森の寂寥の中で黙想したり、ロワール川のほとりで夢想したりすることに慣れ親しんだ、儚げな青年に成長した。

1.2. 大学と初期の影響

23歳になったデュ・ベレーは、ポワティエ大学で法学を学ぶ許可を得た。これは、親戚である枢機卿のジャン・デュ・ベレーを通じて出世の道を探るためであったと考えられている。ポワティエでは、人文主義者のマルク・アントワーヌ・ミュレや、当時ラテン語詩人として名高かったジャン・サルモン・マクラン(1490年 - 1557年)と交流した。また、ホラティウスの『詩の技法』の翻訳を出版し、その序文で後にプレイヤード派が提唱する綱領の多くを概説していたジャック・ペルティエ・デュ・マンとも出会った。

q=University of Poitiers|position=right

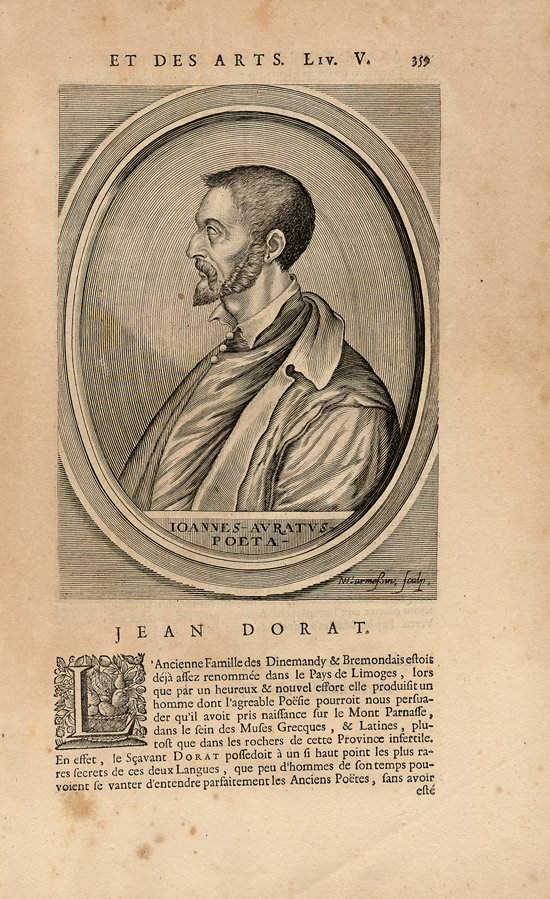

おそらく1547年頃、デュ・ベレーはポワティエへ向かう途中の宿でピエール・ド・ロンサールと出会った。この出会いは、フランスルネサンス詩の出発点と見なされている。二人は多くの共通点を見出し、親しい友人となった。ロンサールとデュ・ベレーは共にパリへ戻り、コレージュ・ド・コクレでジャン・ドラのもと、人文科学を学ぶ学生の輪に加わった。ロンサールとジャン=アントワーヌ・ド・バイフがギリシャの模範から最も影響を受けたのに対し、デュ・ベレーは特にラテン語学者であり、自国語と密接な関係にある言語への彼の嗜好が、彼の詩のより国民的で身近な調子を決定づける一因となったのかもしれない。

2. 文学活動とプレイヤード派

デュ・ベレーの詩人としてのキャリアは、ピエール・ド・ロンサールとの出会いを契機に本格的に始まった。彼はロンサールらと共に、フランス語の地位向上と詩的革新を目指す詩人グループ「ブリガード」を結成し、これが後に「プレイヤード派」へと発展した。このグループは、フランス文学史において重要な役割を果たすことになる。

2.1. プレイヤード派の形成

コレージュ・ド・コクレで優れたギリシャ学者ジャン・ドラの指導を受けたロンサールとデュ・ベレーは、古代の著述家やイタリアの詩人たちについて学んだ。ドラの教えを受けながら、ロンサールとデュ・ベレーは友人たちと共に、新しい詩の規範を定義しようとする詩人グループを結成した。このグループは1549年に「ブリガード」と名付けられ、1553年には「プレイヤード派」として確立された。

2.2. 文学原理と宣言書

1548年にはトマ・セビエの『詩の技法』が出版され、ロンサールとその追随者たちが心に抱いていた多くの思想を表明したが、彼はクレマン・マロとその弟子たちを模範として挙げたため、視点において本質的な違いがあった。ロンサールとその友人たちは、この点や他の点においてセビエに激しく反対し、自分たちの思想が先取りされ、しかも不十分に提示されたことに当然の憤りを感じた。

プレイヤード派の有名な宣言書である『フランス語の擁護と顕揚』(1549年)は、セビエの論文を補完しつつも反論するものであった。この書は(一部はスペローネ・スペローニの『言語対話』(1542年)に触発されたものだが)、プレイヤード派全体の文学的原則を表明するものであり、ロンサールが選ばれたリーダーであったにもかかわらず、その編集はデュ・ベレーに委ねられた。この作品はまた、学識ある人々が自国を改革する手段として、フランスの政治的議論を強化した。

プレイヤード派が目指した改革を明確に理解するためには、『擁護と顕揚』をロンサールの『詩の技法要約』や『フランシアード』の序文と関連付けて考察する必要がある。デュ・ベレーは、当時のフランス語はより高尚な形式の詩の媒体としては貧弱すぎると主張したが、適切な育成によって古典語と同等のレベルに引き上げられると論じた。彼は自国の母語に絶望し、より真剣で野心的な作品にラテン語を用いた人々を非難した。古代からの翻訳の代わりに模倣を提唱したが、『擁護と顕揚』ではその具体的な方法を正確には説明していない。古典詩の形式を模倣するだけでなく、散文で用いられるものとは異なる、独立した詩的言語と様式を用いるべきだとされた。フランス語は、その内部資源の開発と、イタリア語、ラテン語、ギリシャ語からの慎重な借用によって豊かにされるべきだと主張された。デュ・ベレーとロンサールは共に、これらの借用における慎重さの必要性を強調し、両者とも自国の母語をラテン語化しようとしているという非難を否定した。この書は、詩とフランス語の可能性に対する活気に満ちた擁護であり、また、あまり英雄的でない見解を持つ作家たちへの宣戦布告でもあった。

デュ・ベレーがマロとその追随者たち、そしてセビエに対して行った激しい攻撃は、無回答ではなかった。セビエはエウリピデスの『イフィゲニア』の翻訳の序文で反論し、リヨンの詩人ギヨーム・デ・ゾーテルは、デュ・ベレーが先人たちへの恩義を忘れていると非難し、彼の『ルイ・メグレの激しい弁護への反論』(リヨン、1550年)の余談で、翻訳に反対する模倣の議論の弱点を示した。リヨンのトリニテ学院の学長であったバルトレミー・アノーは、彼の『クインティル・オラティアン』(リヨン、1551年)で彼を攻撃した。この作品の作者は一般的にシャルル・フォンテーヌであるとされていた。アノーは、フランス語の擁護を主張する作品において、古代の模倣を教え込みながら自国の詩人を軽視するという明白な矛盾を指摘した。

デュ・ベレーは、彼のソネット集『オリーブ』の第二版(1550年)の序文で、様々な攻撃者たちに反論した。この序文と共に、彼は2つの論争的な詩、『ムザニオマシー』と、ロンサールに宛てた頌歌『嫉妬深い毒瓶に反対して』を発表した。

3. 主要作品

ジョアシャン・デュ・ベレーは、フランス語の地位向上と詩的表現の革新に生涯を捧げ、数々の重要な作品を残した。彼の作品は、古典への憧憬と個人的な感情が織り交ぜられ、フランス文学史において特異な位置を占めている。

3.1. フランス語の擁護と顕揚

『フランス語の擁護と顕揚』(1549年)は、プレイヤード派の文学的理念を体系的に示した宣言書である。この著作の核心的な思想は、フランス語をラテン語やギリシャ語に匹敵する文学言語として確立することにあった。デュ・ベレーは、当時のフランス語が詩の媒体としては貧弱であると認めつつも、適切な育成と努力によって古典語と同等の高みに達しうると主張した。彼は、自国の母語を軽視し、より重要な作品をラテン語で書くことを選ぶ詩人たちを批判した。

この著作では、古代の作品を単に翻訳するのではなく、模倣することの重要性が説かれたが、その具体的な方法は曖昧であった。また、散文とは異なる、独立した詩的言語と様式の使用が提唱された。フランス語は、その内部資源の発展と、イタリア語、ラテン語、ギリシャ語からの慎重な借用によって豊かにされるべきだとされた。デュ・ベレーは、これらの借用において慎重であることの必要性を強調し、フランス語をラテン語化しようとしているという非難を否定した。この書は、詩とフランス語の可能性を力強く擁護するものであり、同時に、より保守的な文学観を持つ作家たちへの挑戦状でもあった。

3.2. オリーブ

『オリーブ』は、ペトラルカ、アリオスト、そしてガブリエーレ・ジョリート・デ・フェラーリが出版した同時代のイタリア詩人たちの作品を模範としたソネット集であり、1549年に初めて出版された。この詩集には『叙情詩』と題された13篇の頌歌も共に収録されていた。『オリーブ』は「マドモワゼル・ヴィオール」という女性の名前のアナグラムであると推測されてきたが、詩の中に真の情熱の証拠はほとんど見られず、ペトラルカ風の練習作品と見なされることもある。特に、第二版では、彼の愛する女性への献辞がアンリ2世の妹であるマルグリット・ド・ヴァロワへの献辞に差し替えられている。デュ・ベレーはフランス詩にソネットを実際に導入したわけではないが、それをフランスに定着させた功績は大きい。そして、ソネット作りの流行が熱狂的なものになった際には、彼はその過剰さを最初に嘲笑した一人でもあった。

3.3. ローマの古跡

『ローマの古跡』(Antiquités de Romeフランス語)は、デュ・ベレーが枢機卿の秘書としてローマに滞在していた期間(1553年 - 1557年)に書かれた47篇のソネット集で、1558年に出版された。これらのソネットは『オリーブ』よりも個人的な色彩が強く、模倣的ではない。ローマの廃墟を詠んだこれらの作品は、古典への憧憬と、移りゆく時の流れに対する個人的な感慨が織り交ぜられている。

『ローマの古跡』のソネット第3番「ローマでローマを探す新参者」(Nouveau venu qui cherches Rome en Romeフランス語)は、ルネサンス期の作家ジャンまたはヤニス・ヴィタリスによるラテン語詩の直接的な影響を反映していることが示されている。これらのソネットは、後にヴォルネーやフランソワ=ルネ・ド・シャトーブリアンといったフランス文学の作家たちによって再燃する主題を打ち出した。この作品は、エドモンド・スペンサーによって英語に翻訳され(『ローマの廃墟』、1591年)、またソネット「ローマでローマを探す新参者」はフランシスコ・デ・ケベードによってスペイン語に翻訳された(「廃墟に埋もれたローマへ」、1650年)。

3.4. 哀惜詩集

『哀惜詩集』(Les Regretsフランス語)は、デュ・ベレーがローマでの滞在中に感じた郷愁、幻滅、そして個人的な感情を表現した191篇のソネット集であり、その大部分はイタリアで書かれ、1558年に出版された。この作品は、彼が以前に著した『フランス語の擁護と顕揚』で提唱した理論から離れ、より個人的で内省的な詩へと移行したことを示している。

『哀惜詩集』には、ファウスティーヌへの不運な情熱や、故郷ロワール川のほとりへの郷愁を語るソネットが含まれており、デュ・ベレーの詩における特有の単純さと優しさが表れている。また、ローマの風俗を描写した風刺的なソネットも含まれ、パリ帰国後に書かれた後期のソネットの多くは、パトロンへの懇願の詩となっている。この詩集は、彼の詩的成熟と近代抒情詩の先駆性を示す傑作と評価されている。

3.5. その他の作品

デュ・ベレーは上記の主要作品以外にも、多様な詩や散文作品を残している。

1547年には『ル・マン市にて』を発表した。1549年にはマルグリット王女に献呈された『詩集』(Recueil de poésiesフランス語)を出版した。1551年には『マルグリット・ド・ヴァロワの墓標』を著した。1552年には『アエネーイス』第4巻の翻訳と、その他の翻訳作品や時事詩を発表した。

ローマ滞在の終わり頃、彼はローマの女性ファウスティーヌに激しく恋をした。彼女は彼の詩の中でコロンバやコロンベルとして登場する。この情熱は、彼のラテン語詩に最も明確に表現されている。ファウスティーヌは年老いた嫉妬深い夫に守られており、デュ・ベレーが最終的に彼女を征服したことが、1557年8月末のパリへの出発に関係していたのかもしれない。

パリ帰国後の1558年には、ローマから持ち帰った詩、ラテン語の『ポエマタ』、『ローマの古跡』、『多様な田園遊戯』(Divers Jeux Rustiquesフランス語)、そして『哀惜詩集』を刊行した。

ロンサールとの親密な関係は再開されなかったが、彼は学者ジャン・ド・モレルと親しい友人となり、モレルの家は学術的な社交の中心となっていた。1559年、デュ・ベレーはポワティエで、アドリアン・チュルネーブのラテン語作品を翻訳した風刺的な書簡『文学で利益を得る新しい方法』(La Nouvelle Manière de faire son profit des lettresフランス語)を出版した。これと共に『宮廷詩人』(Le poète courtisanフランス語)も出版され、これがフランス詩に正式な風刺詩を導入した。この『文学で利益を得る新しい方法』は、王室史家として選ばれ、偉人たちのラテン語伝記を書くと約束しながら実際には何も書かなかったピエール・ド・パスカルを標的にしたものと考えられている。両作品は「J・クインティル・デュ・トゥルッセイ」という偽名で出版され、『宮廷詩人』は一般的にメラン・ド・サン=ジュレを指しているとされていたが、デュ・ベレーは常に彼と友好的な関係にあった。

1559年には、フランソワ2世に献呈された長く雄弁な『国王への談話』(Discours au roiフランス語)が書かれた。これはミシェル・ド・ロピタルによって書かれた失われたラテン語の原典から翻訳されたもので、君主の義務を詳述している。この作品によってデュ・ベレーは遅ればせながら年金を得たと言われているが、出版されたのは彼の死後の1567年であった。

1561年には『ナバラ女王へのソネット』が刊行された。

4. ローマ滞在

デュ・ベレーは1553年から1557年までの4年半、父の従兄弟であり著名な外交官であったジャン・デュ・ベレー枢機卿の秘書としてローマに滞在した。この滞在は彼の作品と精神に深い影響を与えた。

4.1. 外交勤務と個人的経験

デュ・ベレーは当初、ローマ滞在を喜んだが、古代の神話的な都が、今や廃墟となり、放蕩や豪奢の町に過ぎないことを思い知ることとなった。彼はより美しい時代に憧れていたため、このローマ滞在への嫌悪と後悔の念に打ちひしがれた。彼の職務は、枢機卿の債権者と会ったり、家計の費用を賄うための資金を調達したりするなど、従者のようなものであった。

しかし、彼はイタリアの学者たちの間に多くの友人を見つけ、自身と同様の境遇にあったもう一人の亡命詩人、オリヴィエ・ド・マニーと親しい友情を築いた。ローマ滞在の終わり頃、彼はファウスティーヌというローマの女性に激しく恋をした。彼女は彼の詩の中でコロンバやコロンベルとして登場する。この情熱は、彼のラテン語詩に最も明確に表現されている。ファウスティーヌは年老いた嫉妬深い夫に守られており、デュ・ベレーが最終的に彼女を征服したことが、1557年8月末のパリへの出発に関係していたのかもしれない。

5. 晩年と死

ローマ滞在の疲労もあり、デュ・ベレーは晩年に健康状態が悪化した。特に難聴は深刻で、公務にも支障をきたすほどであった。

1553年には甥が死去し、それまで「リレのシエール」の称号を持っていたジョアシャンは「ゴノールのセニョール」となった。パリに戻った後も、彼は枢機卿の雇用のままであり、枢機卿が教区で保持していた俗人による聖職者任命権限を彼に委任した。これらの職務の遂行において、ジョアシャンはパリ司教のユスターシュ・デュ・ベレーと口論になり、率直な『哀惜詩集』の出版以来、枢機卿との関係は以前ほど友好的ではなかった。彼の主要なパトロンであり、彼が心から慕っていたマルグリット・ド・ヴァロワはサヴォワへ去っていた。

デュ・ベレーの健康は弱く、彼の難聴は公務を著しく妨げた。そして、1560年1月1日、38歳で書斎の机で急逝した。彼が聖職者であったという証拠はないが、彼は聖職者であり、それゆえ様々な聖職禄を保持していた。彼はかつてノートルダム・ド・パリの参事会員であったため、大聖堂に埋葬された。彼が晩年にボルドー大司教に任命されたという記述は、文書による証拠によって裏付けられておらず、それ自体が極めてありそうもないことである。彼の遺骸は失われたとされていた。

6. 遺骸の発見

長らく失われたとされてきたジョアシャン・デュ・ベレーの遺骸が、ノートルダム大聖堂の再建工事中に発見され、その身元が科学的に特定された可能性があるという報告がなされた。

6.1. ノートルダム大聖堂の発掘と身元特定

2019年4月15日のノートルダム大聖堂の火災後、その修繕作業中である2022年4月に、国立予防考古学研究所(Inrap)による発掘調査により、教会の床下から2つの鉛棺が発見された。同年12月には、そのうちの1つが18世紀の司祭アントワーヌ・ド・ラ・ポルトのものであると判明したが、もう1つの棺の身元は不明であった。

この未確認の遺骸の検視の結果、男性で30代前後で死亡したと推定された。頭部は人工頭蓋骨変形の風習を受けて長頭化しており、これは1900年代初頭までフランス西部、特にドゥー=セーヴル県地方を中心に伝えられていた風習である。遺骸には日常的に剣や槍を使用していた形跡や、乗馬に長けた人物であったと推測される形跡があった。その最期は結核から来る慢性髄膜炎で、その影響で全ての歯が抜け落ちるという壮絶な状態であったことが判明している。また、頭蓋骨と胸部を切開した形跡があり、防腐処理も施されていた。

q=Notre Dame de Paris|position=left

そして、より詳細な科学的分析調査の結果、トゥールーズIII-ポール・サバティエ大学の医師で人類学教授であるエリック・クリュベジーによると、2024年にこの遺骸がジョアシャン・デュ・ベレーのものであると結論付けられた。デュ・ベレーが晩年に骨結核と慢性髄膜炎の症状を示していたことと、彼の伯父であるジャン・デュ・ベレー枢機卿の墓がノートルダム大聖堂にあったことも、身元特定の決め手の一つとなった。

しかし、遺骨の同位体分析は、この結論と矛盾する結果を示している。分析によれば、遺骸はフランス西部出身の人物のものである可能性が示唆されており、デュ・ベレーが育った東部とは異なる。一部の発掘者たちは、この遺骸が実際には16世紀のフランスの騎士エドゥアール・ド・ラ・マドレーヌのものであると考えている。

7. 遺産と評価

ジョアシャン・デュ・ベレーは、16世紀フランス詩の最も重要な改革者の一人として、フランス語と文学に多大な影響を与えた。彼の業績は、フランス語の地位向上と詩の形式革新に貢献し、後の世代の詩人たちに道を開いた。

7.1. フランス文学への影響

デュ・ベレーは、フランス語をギリシャ語やラテン語に匹敵する文学言語として確立しようと努め、そのための理論的基盤を『フランス語の擁護と顕揚』で提示した。彼はフランス語の語彙を豊かにし、新しい詩のジャンル(頌歌、悲歌、叙事詩など)を導入することに尽力した。彼の作品、特に『哀惜詩集』は、個人的な感情と郷愁を率直に表現することで、近代抒情詩の先駆けとなった。彼はソネットをフランス詩に定着させる上で重要な役割を果たし、その後のフランス文学、特にヴォルネーやフランソワ=ルネ・ド・シャトーブリアンといった作家たちに影響を与えた。彼の詩は、フランス語の可能性を広げ、詩的表現の新たな地平を切り開いた。

7.2. 批評的評価

デュ・ベレーの作品と文学理論は、歴史を通じて様々な評価を受けてきた。彼の『フランス語の擁護と顕揚』は、発表当時からトマ・セビエ、ギヨーム・デ・ゾーテル、バルトレミー・アノーといった同時代の作家たちから批判を受けた。彼らは、デュ・ベレーが先人への恩義を忘れていることや、模倣と翻訳に関する彼の議論の矛盾を指摘した。しかし、デュ・ベレーはこれらの批判に対し、自身の作品の序文や論争的な詩で反論した。

彼の作品、特に『哀惜詩集』は、その個人的な感傷と洗練された表現により、後世の批評家から高く評価されてきた。彼は、自身の理論と実践の間で矛盾を抱えることもあったが、その試み自体がフランス語詩の発展に不可欠であったとされている。現代においても、彼の作品はルネサンス期のフランス文学を理解する上で不可欠なものとして研究され続けている。

8. 参考文献

ジョアシャン・デュ・ベレーの作品は、数多くの版で出版されており、彼の生涯と業績に関する研究も豊富である。

8.1. 全集と研究

彼のフランス語による全集の最良版は、アンリ・シャマールによって6巻で刊行されたものである。また、C・マルティ=ラヴォーが自身の「プレイヤード・フランセーズ」シリーズで、序文と注釈付きの『フランス語作品集』(2巻、1866年 - 1867年)を編集している。彼の『精選作品集』はL・ベック・ド・フーキエールによって1876年に出版された。

デュ・ベレーの伝記の主要な情報源は、彼自身の詩、特にジャン・ド・モレルに宛てたラテン語の悲歌「Elegia ad Janum Morellum Ebredunensem, Pytadem suumラテン語」であり、これは『クセニア』(パリ、1569年)という書物と共に刊行された。アンリ・シャマールによる彼の生涯と著作に関する研究は、『リール大学の著作と覚書』第8巻(リュート、1900年)として発表され、入手可能な全ての情報を含み、多くの一般的な誤りを訂正している。

その他の重要な研究書には、サント=ブーヴの『16世紀フランス詩概観』(1828年)、レオン・セシェによる『フランス語の擁護と顕揚』(1905年、伝記的・批評的序文付き)や『ジョアシャン・デュ・ベレー - 新たな未発表文書』(1880年)、そして1903年に出版された『作品集』の新版第1巻がある。また、ピエール・ド・ノルアックが編集した『ジョアシャン・デュ・ベレー書簡集』(1884年)、ウォルター・ペイターの『ルネサンス』(1873年)所収の「ジョアシャン・デュ・ベレー」に関するエッセイ、ジョージ・ウィンダムの『ロンサールとプレイヤード派』(1906年)、イレア・ベロックの『アヴリル』(1905年)、アーサー・オーガスタス・ティリーの『フランス・ルネサンス文学』(2巻、1904年)、ウルスラ・ヘニッヒフェルトの『破壊された身体。異文化間視点からのペトラルカ風ソネット』(2008年)などが挙げられる。