1. 生涯と活動

ジョン・デイヴィスの生涯は、幼少期から航海者としてのキャリアを築き、探検家として名を馳せるまでの道のりを辿る。

1.1. 生い立ちと教育

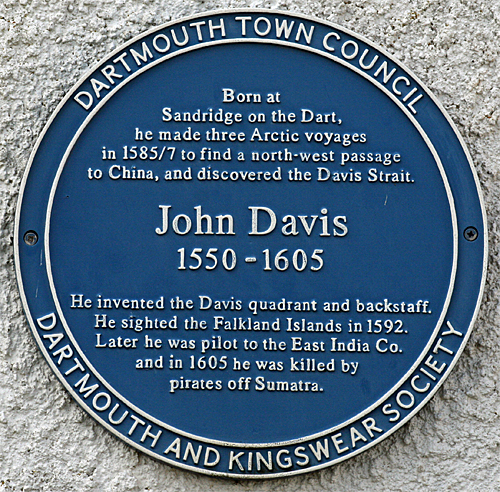

デイヴィスは1550年ごろ、デヴォン州ストーク・ガブリエル教区に生まれ、近隣のサンドリッジ・バートンで少年時代を過ごした。同年10月にはストーク・ガブリエルで洗礼を受けた記録が残っている。彼は幼い頃からダート川で船遊びをしながら航海術の多くを学んだとされ、若くして海に出た。彼の幼少期の隣人には、後に探検家となるエイドリアン・ギルバートやハンフリー・ギルバート、そしてその異父兄弟であるウォルター・ローリーがおり、彼らとの交友関係はデイヴィスの生涯にわたって様々な恩恵をもたらした。また、初期からジョン・ディーとも親交を深めていた。

1.2. 初期キャリア

航海者としてのキャリアを始めたデイヴィスは、若くして海に出た後、1583年1月にはエリザベス1世の国務長官であったフランシス・ウォルシンガムやジョン・ディーに対し、北西航路発見のための航海計画を提案した。この提案が彼の探検家としてのキャリアを本格的に築き始める契機となった。

2. 主要な活動と功績

ジョン・デイヴィスは生涯を通じて数々の重要な探検と航海を行い、地理的発見や航海術の発展に大きく貢献した。

2.1. 北西航路探検

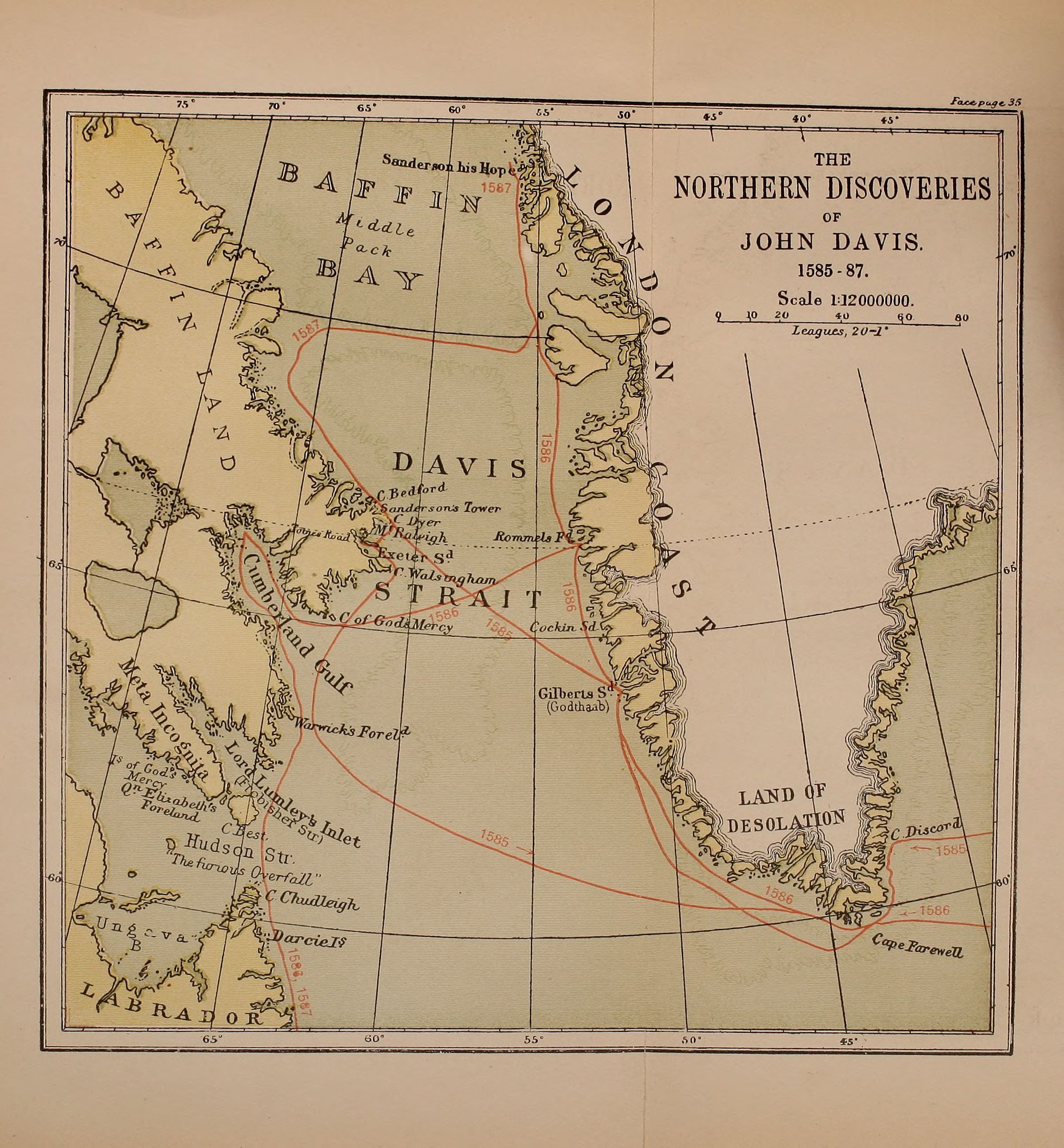

ジョン・デイヴィスの最も著名な業績は、アジアへの近道とされた北西航路の発見を目指した一連の探検航海である。彼は3度にわたり北極圏へと船を進め、その地理的知識を大きく広げた。

2.1.1. 1585年の航海

1585年、ウォルシンガム国務長官の支援を受けて、デイヴィスは最初の北西航路探検に出発した。彼はマーティン・フロビッシャーの航路を辿り、氷に覆われたグリーンランドの東海岸へと向かった。海岸沿いに南下し、グリーンランド南端のフェアウェル岬を周回した後、西へ針路を取りバフィン島方面へと進んだ。この航海で、彼は後に自身の名が冠されることになる、グリーンランドとバフィン島の間の海峡(現在のデイヴィス海峡)の初期探検を行った。北緯66度でバフィン島に到達したデイヴィスは、島の東部にあるカンバーランド湾を海峡と信じて進入したが、8月末には引き返すことを余儀なくされた。

2.1.2. 1586年および1587年の航海

1586年、デイヴィスは4隻の船を率いて再び北極圏へと向かった。このうち2隻はグリーンランドの氷山が崩落する東海岸へと派遣され、残りの2隻はデイヴィス海峡を北緯67度まで進んだが、北極冠の氷に阻まれそれ以上は進めなかった。この航海では、船団の一つである「サンシャイン号」がグリーンランドの東側からの周回を試みたものの、成功しなかった。

当初、デイヴィスはイヌイットに対して友好的な態度で接し、音楽家を連れて行って乗組員が彼らと踊り、交流を深めようとした。しかし、1586年の航海中にイヌイットが彼の船の錨を盗んだことから関係は悪化し、彼らが宗教儀式を中断されたことに激怒したためではないかとも推測されている(ただし、この推測には裏付けがない)。また、ラブラドール地方のハミルトン入り江でも、イヌイットによる船への攻撃があった。

1587年の3度目の探検では、デイヴィス海峡を通過してバフィン湾に入り、グリーンランド西海岸を北上して北緯72度12分(現在のウペルナビクの南)に達した。彼はここから西へ向かい、北アメリカ大陸の北端を回って中国へ至る航路を見つけようとしたが、悪天候に阻まれ引き返さざるを得なかった。帰路の途中、彼はラブラドール海岸のデイヴィス入り江を海図に記した。この航海の航海日誌は、その後数世紀にわたり後続の船長たちの手本とされた。デイヴィスは、カンバーランド湾、ウォルシンガム岬、エクセター湾など、現在もバフィン島周辺に残る多くの地名を命名し、ウィリアム・バフィンやヘンリー・ハドソンらと並び、初期の偉大な北極探検家として称賛される業績を残した。しかし、彼は「怒り狂う逆波」(Furious Overfall)と呼ばれたハドソン海峡の激しい潮流を突破できず、その先に広がるハドソン湾を発見することはできなかった。

2.2. その他の探検と航海

北西航路探検以外にも、デイヴィスは重要な航海や軍事行動に関与した。

2.2.1. スペイン無敵艦隊との対立

1588年、ジョン・デイヴィスは「ブラック・ドッグ号」の船長として、スペイン無敵艦隊(アルマダ)との海戦に参戦したとされている。この戦いは、イングランドの歴史における重要な転換点の一つであり、彼もその一翼を担った。1589年には、カンバーランド伯ジョージ・クリフォードの艦隊に加わり、アゾレス諸島沖で合流している。

2.2.2. フォークランド諸島発見

1591年、デイヴィスはトーマス・キャヴェンディッシュの最後の航海に同行した。キャヴェンディッシュは私掠船で世界一周を成し遂げた人物であり、この航海ではアメリカ大陸の裏側(太平洋側)から北西航路を発見することを目指していた。しかし、ブラジルでのポルトガル人との交戦で多くの部下を失い、キャヴェンディッシュは南大西洋で命を落とした。残された部下と船を引き継いだデイヴィスは、単独でマゼラン海峡の通過を試みたが、悪天候に阻まれ断念した。

帰路の途中、1592年8月、デイヴィスは自身の船「ディザイア号」の船上からフォークランド諸島を発見した。彼は部下に命じて食料とするために数百羽のペンギンを狩り、保存食としたが、熱帯の暑さで肉は腐敗してしまった。彼らは飢餓に苦しみ、イギリスに帰還できたのは、76人の乗組員のうちわずか14人であった。

2.2.3. 東インド諸島への航海

1596年から1597年にかけて、デイヴィスはウォルター・ローリー卿の船の航海長として、カディスおよびアゾレス諸島への航海に参加した。

1598年から1600年にかけては、オランダの東インド諸島遠征に水先案内人として同行した。彼はフリシンゲンから出航し、ミデルブルフに帰還するまでの間、地理的な詳細を注意深く海図に記録した。この航海中、スマトラ島のアチェで裏切りに遭い、辛くも難を逃れている。

1601年から1603年には、ジェームズ・ランカスター卿が率いるイギリス東インド会社の最初の航海に、主任水先案内人として同行した。この航海において、デイヴィスは出資金の2倍の利益が出た場合に500 GBP(2015年時点の価値で約150.00 万 GBP)、3倍で1000 GBP、4倍で1500 GBP、5倍で2000 GBPを受け取る契約をしていた。しかし、出航前にデイヴィスがロンドンの商人たちに、アチェではコショウが1ハンドレッドウェイトあたり4レアル・デ・オチョで入手できると伝えていたのに対し、実際には20レアル・デ・オチョもしたことが判明した。航海から戻ったランカスターは、コショウの価格と入手可能性に関してデイヴィスの情報が誤っていたと不満を述べた。

1604年12月5日、この状況でスケープゴートにされたことに不満を抱いたデイヴィスは、ジェームズ1世から特許状を得た「密貿易者」であるエドワード・マイケルボルン卿の水先案内人として、再び東インド諸島へと出航した。これは、東インド会社が東方貿易の独占権を持つとされていたにもかかわらず行われた航海であった。

3. 航海術と著作

ジョン・デイヴィスは探検家としてだけでなく、航海術の発展にも多大な貢献をし、自身の経験と知識を基に重要な著作を著した。

3.1. 航海術への貢献

デイヴィスは、当時の航海における測量用具であったヤコブの杖(クロス・スタッフ)を改良し、自身の名を冠したデイヴィス四分儀(バック・スタッフ)を発明した。この器具は、太陽や星の高度を測定して緯度を割り出すのに用いられ、その実用性と精度から、1730年ごろにジョン・ハドリーが八分儀を発明するまで、イギリスの船乗りたちの間で広く愛用された。

3.2. 著作活動

デイヴィスは自身の航海経験と航海術に関する知識をまとめた複数の著作を出版した。

- 『船乗りの秘密』(The Seaman's Secrets):1594年に出版されたこの書物は、実践的な航海術に関する貴重な論文であり、当時の船乗りたちにとって実用的な手引書となった。

- 『世界の水路学的記述』(The World's Hydrographical Description):1595年に出版されたこの著作は、より理論的な内容を含み、世界の地理と水路に関する彼の理解を体系的に記述している。

デイヴィスの最後の航海に関する記録は、エドワード・マイケルボルンが1606年にイギリスに帰国した後、彼によって著されている。

4. 私生活

ジョン・デイヴィスの私生活には、結婚と家庭生活、そしてカトリックの聖職者を巡る論争への関与といった個人的な側面が含まれる。

1582年9月29日、デイヴィスはデヴォン州のハイ・シェリフであったジョン・フルフォード卿とその妻ドロシー・バウチャー(バース伯爵の娘)の娘、フェイス・フルフォードと結婚した。彼らの間には4人の息子と1人の娘がいた。

しかし、1592年の航海から帰国した際、デイヴィスは妻フェイスが「なめらかな愛人」と関係を持っていたことを知った。フェイスはこの男(偽造者であった)と共謀し、デイヴィスに対して「虚偽の、かつ無益な告発」を行ったとされる。

デイヴィスはまた、カトリックの聖職者トーマス・アウフィールドをおとり捜査で陥れる陰謀にも関与していた。おそらく彼の後援者であったフランシス・ウォルシンガムの指示による挑発者として、デイヴィスは自身がカトリックに改宗したと偽り、カトリックの大義を助けるために数隻のイギリス船をローマ教皇またはスペインに引き渡すと申し出た。彼はこの提案について話し合うため、ルーアンでアウフィールドと会談した。しかし交渉は決裂し、デイヴィスはイングランドに戻った。その後、アウフィールドはカトリックの文書を配布した罪で逮捕され、女王の宗教に異を唱える書物を配布したとして有罪となり、拷問を受けた後、1585年7月6日にタイバーンで絞首刑に処された。

5. 死去

ジョン・デイヴィスは、1605年12月29日、東インド諸島での航海中に命を落とした。彼はエドワード・マイケルボルン卿の水先案内人として航海していた際、現在のシンガポール近郊に位置するビンタン島沖で、日本人海賊によって殺害された。

デイヴィスは、故障した海賊船を拿捕したばかりであった。海賊たちは数日間にわたり友好的な態度でイギリス人たちと交流し、油断させていた。しかし、突然の奇襲攻撃が仕掛けられ、デイヴィスは「引きずり戻され、切り刻まれ、再び突き出された」と記録されている。彼はこの攻撃の後、ほぼ即死であった。

6. 評価と影響

ジョン・デイヴィスは、その探検家、航海士としての業績により歴史に大きな足跡を残したが、彼の生涯には批判や論争の対象となる側面も存在した。

6.1. 歴史的評価

ジョン・デイヴィスは、ウィリアム・バフィンやヘンリー・ハドソンらと並び、初期の偉大な北極探検家の一人として高く評価されている。彼の探検は、グリーンランドやバフィン島周辺の地理に関する知識を飛躍的に拡大させ、その後の北極探検の基礎を築いた。

彼の死後数世紀にわたり、オランダの捕鯨船員たちの活動が盛んになったことで、グリーンランドの西海岸沿いの入植地は、彼らが海峡に付けた名にちなんで「ストレート・デイヴィス」と呼ばれるようになった。一方、「グリーンランド」という名称は東海岸を指すようになり、そこがノルウェー人によるグリーンランド植民の東部入植地の場所であると誤って推定されていた。

6.2. 後世への影響

デイヴィスの探検は、地理学と航海術に永続的な影響を与えた。彼が発見したグリーンランドとバフィン島の間の海峡は、彼の功績を称えてデイヴィス海峡と命名され、現在もその名が使われている。

また、彼が改良した航海器具であるデイヴィス四分儀は、ジョン・ハドリーの八分儀が導入されるまで、長きにわたりイギリスの船乗りたちの間で広く普及し、航海の精度向上に貢献した。1587年の航海の記録は、その後数世紀にわたって航海日誌の模範とされた。さらに、彼の北極探検の成果はリチャード・ハクルートによって出版され、彼の世界地図にも反映された。1598年から1600年までのオランダ遠征中に彼が作成した海図や地理的記録も、後の航海に役立った。

6.3. 批判と論争

ジョン・デイヴィスの生涯は、輝かしい業績だけでなく、いくつかの論争や批判的な側面も伴っていた。

- イヌイットとの関係:** デイヴィスは当初、音楽家を連れて行くなどしてイヌイットとの友好的な関係を築こうと試みた。しかし、錨の盗難事件やラブラドール地方での船への攻撃など、後に衝突が生じた。これは、初期のヨーロッパ人探検家と先住民との間の複雑で時に敵対的な関係の一例として挙げられる。

- 私生活:** 1592年の航海からの帰還後、妻フェイスが別の男性と関係を持ち、共謀してデイヴィスに対し虚偽の告発を行ったことは、彼の個人的な苦難として記録されている。

- トーマス・アウフィールド事件:** デイヴィスがフランシス・ウォルシンガムの指示により、カトリックの聖職者トーマス・アウフィールドを陥れるおとり捜査に加担したことは、彼の行動における倫理的な問題として批判的に検討される。デイヴィスがカトリックへの改宗を偽り、アウフィールドを誘い出した結果、アウフィールドは逮捕され、拷問の末に処刑された。この事件は、当時の政治的・宗教的緊張下における個人の人権がどのように侵害されうるかを示す事例である。

- コショウ価格の誤情報:** 1601年から1603年にかけてのイギリス東インド会社の航海において、デイヴィスがアチェでのコショウの価格と入手可能性について誤った情報を提供し、ジェームズ・ランカスターから不満を述べられたことは、彼の判断ミスや情報収集の不正確さを示すものとして挙げられる。この一件が、彼がエドワード・マイケルボルンとの次の航海に乗り出す動機の一つとなった。