1. 概要

ブラジル連邦共和国は、南アメリカ大陸に位置する広大な国土と多様な文化を持つ連邦共和制国家である。首都はブラジリア。国土面積は世界第5位、人口も世界第7位を誇り、ラテンアメリカ最大の大国である。公用語はポルトガル語であり、アメリカ大陸で唯一のポルトガル語圏国家として、独自の文化圏を形成している。アマゾン熱帯雨林をはじめとする豊かな自然環境と生物多様性は世界的にも重要視されているが、同時に開発による環境破壊も深刻な課題となっている。

歴史的には、ポルトガルによる植民地支配、帝政を経て共和制へと移行し、20世紀後半には軍事独裁政権を経験したが、その後民主化を達成した。経済的には、豊富な天然資源と農業、工業を基盤とし、BRICSの一角を占める新興経済大国として成長を遂げたが、依然として深刻な貧富の格差や社会問題を抱えている。

2. 国名

ブラジルの正式名称は、ポルトガル語でRepública Federativa do Brasilポルトガル語(ヘプブリカ・フェデラチヴァ・ド・ブラズィウ)、通称はBrasilポルトガル語(ブラズィウ)である。日本語の表記はブラジル連邦共和国、通称ブラジル。漢字では「伯剌西爾」と表記され、「伯」と略されることもある。

「ブラジル」という国名は、染料として利用された樹木「パウ・ブラジル(ブラジルボク)」に由来するとされるのが一般的である。1500年にポルトガル人のペドロ・アルヴァレス・カブラルが到達した当初、この地は「ヴェラ・クルス(真の十字架)島」と名付けられたが、後に「サンタ・クルス(聖十字架)の地」と改められた。しかし、ヨーロッパで価値の高かったパウ・ブラジルの交易が盛んになるにつれて、16世紀中に「ブラジル」という呼称が定着した。

1822年の独立時にはブラジル帝国 (Império do Brasilポルトガル語) を国号とし、1889年の共和制革命以降はブラジル合衆国 (Estados Unidos do Brasilポルトガル語) と称したが、1967年に現行のブラジル連邦共和国に改称された。

3. 歴史

ブラジルの歴史は、ヨーロッパ人の到達以前の先住民の時代から、ポルトガルによる植民地化、独立と帝政、共和制への移行、そして現代の民主主義国家へと至る複雑な道のりを経てきた。この過程で、多様な民族と文化が混淆し、独自の社会構造と政治的課題が形成された。

3.1. 先コロンブス期と先住民

ヨーロッパ人が到達する以前のブラジルには、多様な文化を持つ先住民が居住していた。紀元前11,000年頃にアジアからベーリング海峡を渡ってきた人々の子孫と考えられ、紀元前8000年頃には現在のブラジル地域に到達していたとされる。主な先住民集団には、狩猟採集や原始的な農耕を営むトゥピ族、グアラニー族、アラワク族、ジェー族などがいた。彼らは独自の社会構造、言語、宗教観を持ち、自然と共生した生活を送っていた。

特にアマゾン盆地では、紀元前6000年頃のものとされる西半球最古の土器が発見されており、サンタレン近郊では複雑な先史文化が存在したことが示唆されている。マラジョ島では、西暦400年から1400年にかけてマラジョアラ文化が栄え、高度な土器製作技術、社会階層化、大規模な人口、塚の建設、首長制といった複雑な社会組織を発展させた。

16世紀初頭のポルトガル人到達時の先住民人口は、沿岸部だけでも100万人から200万人、ブラジル全体では700万人と推定されている。これらの集団は、文化、言語、信仰の違いから互いに戦争を繰り返すこともあったが、同時に交易などを通じた交流も行っていた。

3.2. ポルトガル植民地時代

1494年のトルデシリャス条約に基づき、1500年4月22日、ポルトガルの航海者ペドロ・アルヴァレス・カブラルの艦隊が現在のブラジル北東岸に到達し、ポルトガル王領を宣言した。当初、ポルトガルはアジア貿易に注力していたため、ブラジルへの関心は薄く、染料となるブラジルボク(パウ・ブラジル)の伐採が主な経済活動であった。このパウ・ブラジルの名は、やがてこの土地そのものを指すようになった。

1532年に最初の恒久的植民地サン・ヴィセンテが建設され、1534年には国王ジョアン3世がブラジルを15の世襲制カピタニア(キャプテンシー)に分割して統治を試みたが、これは成功せず、1549年に中央集権的な総督府がサルヴァドール(現バイーア州サルヴァドール)に設置され、初代総督としてトメ・デ・ソウザが着任した。

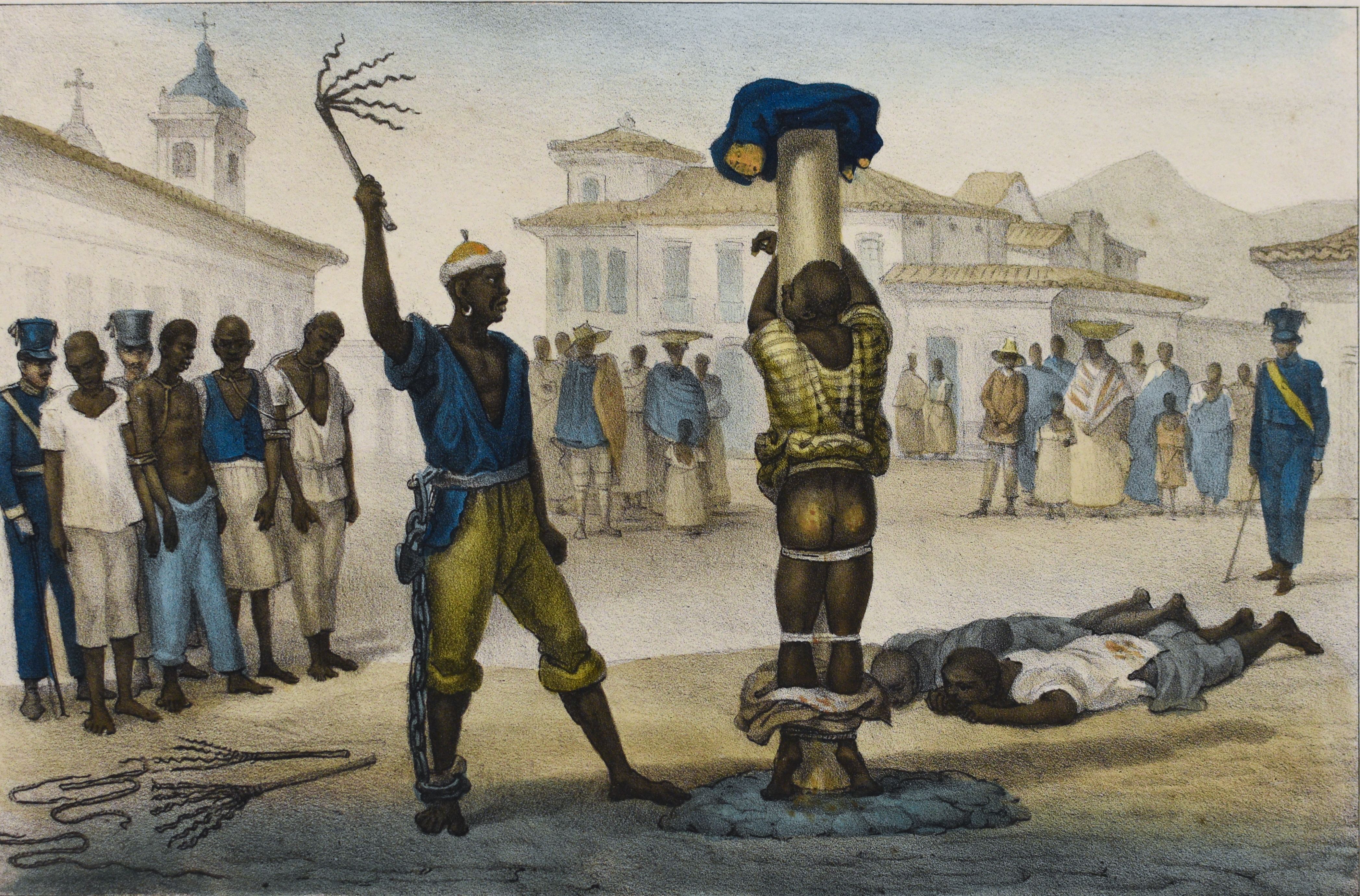

16世紀半ばになると、マデイラ諸島から導入されたサトウキビ栽培が北東部を中心に発展し、砂糖がブラジルの主要輸出品となった。サトウキビプランテーション(エンジェニョ)での労働力として、まず先住民が奴隷化されたが、疫病や抵抗により数が減少すると、ポルトガルはアフリカから多数の黒人奴隷を強制的に連行した。ブラジルは、アメリカ大陸で最も多くの奴隷を受け入れた地域の一つとなり、16世紀から19世紀にかけて約490万人のアフリカ人が奴隷としてブラジルに連れてこられたと推定されている。奴隷制はブラジル社会に深刻な影響を与え、人種間の不平等や差別の根源の一つとなった。

17世紀には、サンパウロを拠点とするバンデイランテスと呼ばれる探検隊が内陸部の探検と先住民奴隷狩りを活発化させ、ブラジルの領土拡大に貢献したが、同時に先住民社会の破壊ももたらした。逃亡した奴隷たちは、内陸部にキロンボと呼ばれる逃亡奴隷集落を形成し抵抗した。その中でも最大規模のキロンボ・ドス・パルマーレスは、指導者ズンビ・ドス・パルマーレスの下で数十年間にわたりポルトガル植民地当局に抵抗したが、1695年に鎮圧された。

17世紀末になると砂糖生産は衰退し始めたが、1690年代にミナスジェライス州で金が発見されるとブラジルのゴールドラッシュが起こり、ポルトガル本国や他の植民地から多数の移民が流入した。金の採掘は経済の中心を北東部から南東部に移し、1763年にはリオデジャネイロが植民地の首都となった。この時代、オウロ・プレットなどの鉱山都市では独自のバロック文化が花開いた。

18世紀後半、啓蒙思想やアメリカ独立革命、フランス革命の影響を受け、ブラジルでも独立の気運が高まった。1789年にはミナスジェライスでミナスの陰謀として知られる独立計画が発覚したが、密告により失敗に終わり、首謀者の一人であるチラデンテスは処刑された。この事件はブラジル独立運動の先駆けとして記憶されている。

3.3. ポルトガル・ブラジル及びアルガルヴェ連合王国

1807年末、ナポレオン・ボナパルト率いるフランス軍のポルトガル侵攻(ナポレオン戦争)を避けるため、摂政皇太子ドン・ジョアン(後のジョアン6世)は女王マリア1世と共に王室と政府をリスボンからブラジルのリオデジャネイロへ移転させた。これにより、リオデジャネイロは事実上ポルトガル帝国の首都となり、ブラジルの政治的・経済的地位は飛躍的に向上した。

王室のブラジル滞在中、ブラジルの港は友好国に対して開かれ、ポルトガルによる貿易独占は終焉を迎えた。また、国立銀行、証券取引所、王立印刷所、陸軍士官学校、医学校などが設立され、ブラジルの近代化が促進された。1809年には、ポルトガルは報復としてフランス領ギアナを占領した。

半島戦争が1814年に終結すると、ヨーロッパ諸国はポルトガル王室のリスボン帰還を要求したが、ジョアン6世はブラジルでの統治の継続を望んだ。その正当化のため、1815年にブラジルをポルトガルと同格の王国とし、ポルトガル・ブラジル及びアルガルヴェ連合王国を樹立した。これにより、ブラジルは植民地から脱し、多大陸にまたがる君主国家の一翼を担うこととなった。

しかし、ポルトガル本国では、ブラジルの地位向上と王室の不在に対する不満が高まり、1820年に自由主義革命が勃発した。革命勢力はジョアン6世の帰国と憲法の制定を要求し、1821年、ジョアン6世はこれに応じてリスボンへ帰還した。その際、彼は息子のドン・ペドロをブラジル王国の摂政として残した。

3.4. ブラジル帝国

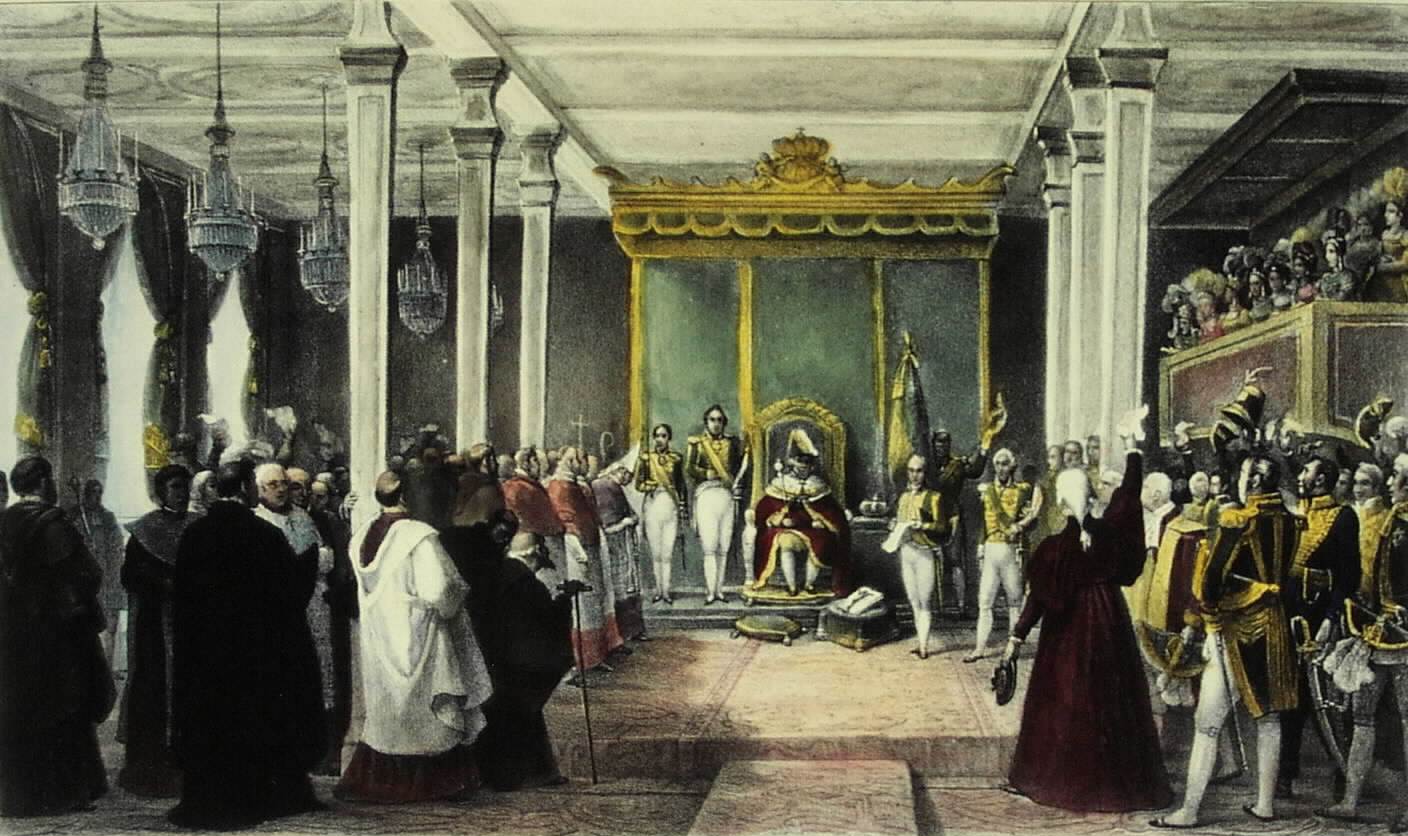

ポルトガル本国のコルテス(議会)は、1820年の自由主義革命後、ブラジルを再び植民地の地位に戻そうと試みたが、ブラジル人はこれに強く反発した。摂政ドン・ペドロはブラジル人の側に立ち、1822年9月7日、サンパウロ近郊のイピランガの丘で「独立か、死か!(Independência ou Morte!ポルトガル語)」と叫び、ポルトガルからのブラジル独立を宣言した(イピランガの叫び)。同年10月12日、ペドロはブラジル初代皇帝ペドロ1世として即位し、12月1日に戴冠式が行われ、ブラジル帝国が成立した。

ブラジル独立戦争は北部、北東部、およびシスプラチナ州(現在のウルグアイ)で続いたが、1824年3月8日までに最後のポルトガル軍が降伏し、1825年8月29日にポルトガルはリオデジャネイロ条約によってブラジルの独立を正式に承認した。

ペドロ1世の治世は、権威主義的な統治と、赤道連邦の反乱(1824年)やシスプラティーナ戦争(1825年-1828年)といった内外の混乱に見舞われた。シスプラティーナ戦争の結果、シスプラチナ州はウルグアイとして独立した。国内の政治的対立や、ポルトガル王位継承問題への関与(ポルトガル内戦)などにより、ペドロ1世は人気を失い、1831年4月7日、わずか5歳の息子ペドロ2世に譲位し、ポルトガルへ帰国した。

ペドロ2世が幼少であったため、1831年から1840年までは摂政政治が行われた。この時期は政情不安が続き、カバナージェンの反乱(パラー州)、マレーの反乱(サルヴァドール)、バライアーダの反乱(マラニョン州)、サビナーダの反乱(バイーア州)、そしてファラーポス戦争(リオ・グランデ・ド・スール州、ジュゼッペ・ガリバルディも参加)といった地方反乱が頻発した。これらの反乱は、中央政府に対する地方の不満や、広大な奴隷制国家における社会経済的緊張が原因であった。

1840年、ペドロ2世は14歳で成人と宣言され、親政を開始した(第二帝政)。ペドロ2世の治世下でブラジルは比較的安定し、経済も発展した。コーヒー生産が拡大し、鉄道建設や移民導入が進められた。外交面では、ラプラタ戦争(1851年-1852年)、ウルグアイ戦争(1864年-1865年)、そしてブラジル史上最大の戦争であったパラグアイ戦争(三国同盟戦争、1864年-1870年)に勝利し、南米におけるブラジルの影響力を確立した。

内政における最大の課題は奴隷制であった。1850年にイギリスのアバディーン法とブラジルのエウゼビオ・デ・ケイロス法により大西洋奴隷貿易は禁止されたが、奴隷制自体は存続した。奴隷制度廃止運動は徐々に高まり、1888年5月13日、皇女イザベル摂政(ペドロ2世外遊中)の下で黄金法 (レイ・アウレア) が公布され、ブラジルにおける奴隷制は完全に廃止された。これはアメリカ大陸で奴隷制が廃止された最後の国となった。

しかし、奴隷制廃止は、プランテーション経営に依存していた大地主層の不満を招き、彼らは帝政支持から離反した。また、軍部内では実証主義思想の影響を受けた共和主義者が台頭していた。1889年11月15日、デオドロ・ダ・フォンセカ元帥率いる軍部クーデターによりペドロ2世は廃位され、ブラジル帝国は崩壊し、共和制へと移行した。

3.5. 旧共和国時代(第一共和政)

1889年11月15日の軍事クーデターにより帝政が崩壊し、ブラジルは共和制国家(ブラジル合衆国)となった。初代大統領にはクーデターを主導したデオドロ・ダ・フォンセカが就任した。初期の共和政は軍部が実権を握る権威主義的な性格が強く、報道の自由は制限され、選挙も支配層によって操作された。経済危機(エンシリャメント)や軍内部の対立(海軍の反乱)を経て、1894年に文民政権が発足したが、その後も政治的・社会的な不安定は続いた。

この時代は「カフェ・コン・レイテ(コーヒーと牛乳)体制」と称される寡頭支配が特徴で、コーヒー生産が盛んなサンパウロ州と酪農が中心のミナスジェライス州の有力者が交互に大統領職を占める慣行が続いた。コーヒー経済は隆盛を極め、国の主要輸出品となった。労働力確保のため、ヨーロッパ(特にイタリア、ポルトガル、スペイン、ドイツ)や日本からの移民が積極的に受け入れられた。

外交面では、近隣諸国との国境紛争の解決に成功し、アクレ紛争(1899年-1903年)ではボリビアからアクレ地方を獲得した。第一次世界大戦には協商国側で参戦したが、国際連盟での主導的役割を果たす試みは成功しなかった。

国内では、エンシリャメント危機や海軍の反乱以降、経済的・政治的・社会的な不安定が1920年代まで続き、カヌードスの反乱(バイーア州)、ワクチンの反乱(リオデジャネイロ)、コンテスタード戦争(サンタカタリーナ州、パラナ州)といった民衆反乱や、シバタの反乱(海軍水兵の反乱)、テネンチズモ(青年将校運動)による反乱が相次いだ。これらの危機は旧共和国体制を徐々に弱体化させた。

1930年の大統領選挙で敗北したジェトゥリオ・ヴァルガスは、軍部の支持を得て1930年革命を起こし、政権を掌握した。

3.6. ヴァルガス時代

1930年の革命により政権を掌握したジェトゥリオ・ヴァルガスは、当初臨時政府の指導者であったが、次第に権力を集中させ、15年間にわたる独裁的な統治を行った。この時代はブラジルの近代化と国家建設において重要な転換期となった。

ヴァルガスは議会を解散し、憲法を停止、非常事態権限で統治し、各州知事を自身の支持者に置き換えた。彼の統治に反対する動きとして、1932年にはサンパウロ州の寡頭勢力が主導した護憲革命が起こったが鎮圧された。1935年には共産主義者による蜂起、1938年にはファシスト勢力(インテグラリスタ)によるクーデター未遂事件も発生したが、いずれも失敗に終わった。

1937年、ヴァルガスはクーデターを起こし、翌年に予定されていた大統領選挙を中止させ、自身を独裁者とするエスタード・ノーヴォ(新国家)体制を樹立した。この体制下では、政府による弾圧や報道管制が強化された。一方で、ヴァルガス政権は国家主導の工業化政策(輸入代替工業化)、労働者の権利を一部認める労働政策、ナショナリズムの高揚、中央集権化を推進し、ブラジル社会の構造を大きく変革した。

第二次世界大戦が勃発すると、ブラジルは当初中立を保ったが、1942年8月、南大西洋における戦略的対立からナチス・ドイツおよびファシスト・イタリアの攻撃を受けたことを契機に、連合国側で参戦した。ブラジルは大西洋の戦いに参加したほか、ブラジル遠征軍をイタリア戦線に派遣した。

1945年、連合国の勝利とヨーロッパにおけるファシズム体制の終焉により、ヴァルガスの独裁体制は維持が困難となり、同年10月の軍事クーデターによって失脚した。皮肉にも、15年前に民主主義を終わらせた軍部が、再び民主主義を「回復」させる形となった。ヴァルガスは1950年の選挙で大統領に返り咲いたが、政治的危機の中で1954年8月に自殺した。

3.7. ポプリズモの時代(第二共和政~第四共和政初期)

ジェトゥリオ・ヴァルガスの失脚と自殺後、ブラジルは短命な暫定政権がいくつか続いた後、民主化の時代へと移行した。この時期は、経済開発の試みと政治的不安定、社会運動の高まりが特徴である。

1946年には新憲法が制定され、複数政党制と直接選挙による大統領制が復活した(第二共和政)。しかし、ヴァルガス時代に形成された国家主義的・ポプリズム的(大衆迎合的)な政治潮流は依然として強く、政治は左右両派の対立や軍部の介入により不安定な状態が続いた。

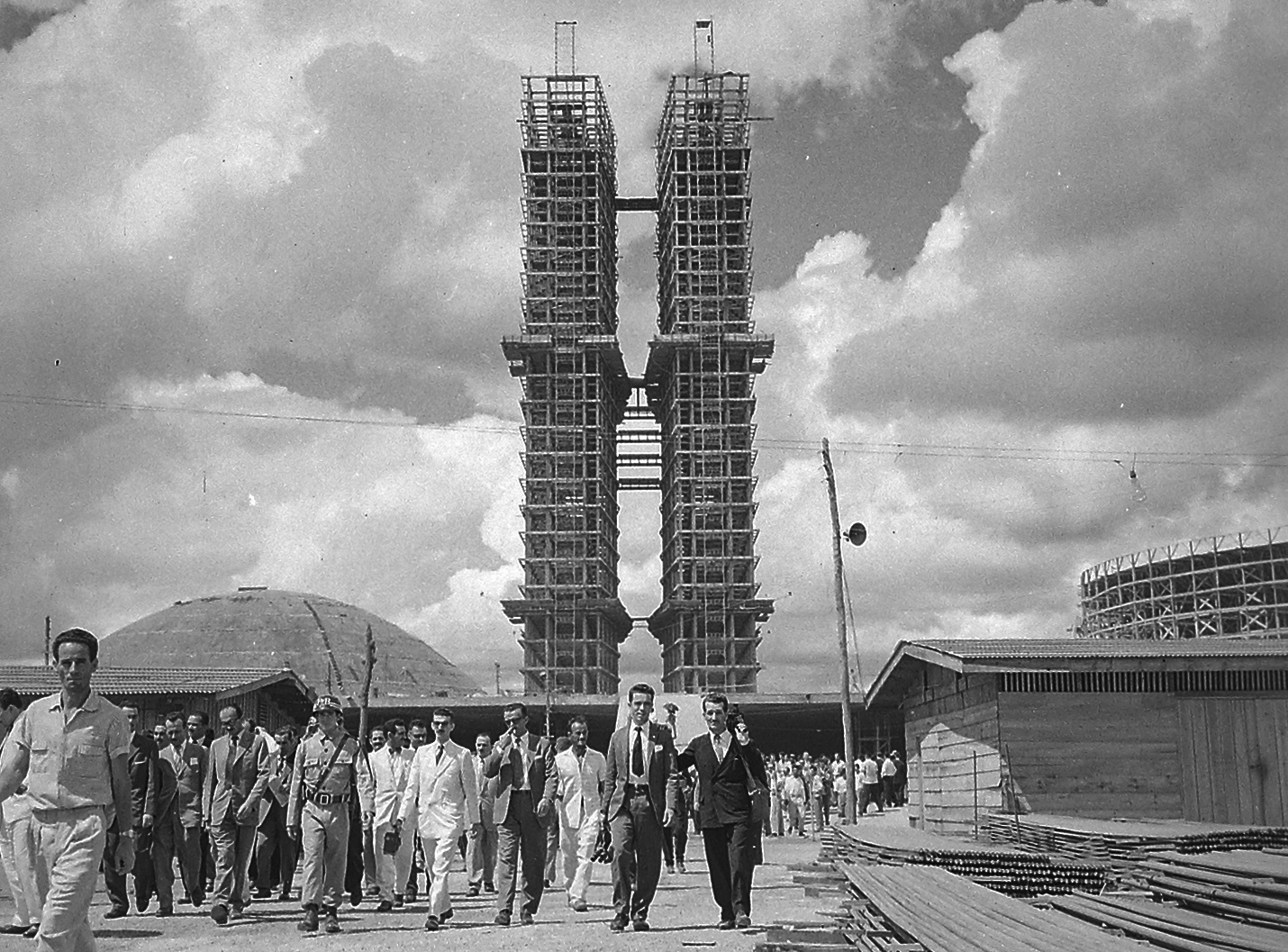

ジュセリーノ・クビシェッキ大統領(1956年-1961年)は、「50年の進歩を5年で」というスローガンの下、野心的な開発政策を推進した。彼の最大の功績は、内陸部のゴイアス州に新首都ブラジリアを建設し、1960年に遷都したことである。この開発政策は経済と工業の目覚ましい成長をもたらしたが、同時に莫大な国家債務とインフレーションを引き起こした。

クビシェッキの後任であるジャニオ・クアドロス大統領は、就任から1年も経たない1961年に辞任した。副大統領のジョアン・ゴラールが大統領に昇格したが、彼の左派的な政策(農地改革の試みなど)は、保守層や軍部、そしてアメリカ合衆国からの強い反発を招いた。ゴラール政権下では、経済的困難、社会不安、政治的対立が深刻化し、左右両派の過激な活動も活発化した。

この政治的・経済的混乱と、冷戦下における共産主義への警戒感を背景に、1964年3月31日から4月1日にかけて、軍部がアメリカ合衆国の支援を受けてクーデター(1964年ブラジルクーデター)を起こし、ゴラール政権は崩壊した。

3.8. 軍事独裁政権時代

1964年の軍事クーデターにより、ブラジルは21年間にわたる軍事独裁政権時代に入った。当初、軍部は秩序回復後速やかに民政に移管するとしていたが、次第に権威主義的な体制を強化し、長期政権を敷いた。

政権初期は、外国資本の導入や工業化政策を推進し、1960年代末から1970年代初頭にかけて「ブラジルの奇跡」と呼ばれる高度経済成長を達成した。しかし、この経済成長は、所得格差の拡大、地域間格差、環境破壊といった負の側面も伴っていた。

政治的には、1968年に発布された制度的法第五号(AI-5)により、議会は閉鎖され、個人の権利は著しく制限された。政府に批判的な政治家、知識人、芸術家、ジャーナリスト、学生、労働運動家は厳しく弾圧され、拷問、不当逮捕、暗殺、国外追放が横行した。多くの反体制派は地下活動や武装闘争(都市ゲリラ)による抵抗を試みたが、軍政による徹底的な弾圧の前に鎮圧された。また、軍事政権は、南米諸国の独裁政権と協力して反体制派を弾圧する「コンドル作戦」にも関与した。

1970年代半ば以降、石油危機による経済成長の鈍化、人権抑圧に対する国内外からの批判の高まり、そして社会の不満の増大により、軍政は徐々に路線転換を迫られた。エルネスト・ガイゼル大統領(1974年-1979年)は、「緩やかで段階的かつ安全な」民主化(アベルトゥーラ)を開始した。

1979年には恩赦法が制定され、多くの政治犯が釈放され、亡命者の帰国が許可された。ジョアン・フィゲイレード大統領(1979年-1985年)の下で民主化プロセスはさらに進み、複数政党制が復活し、直接選挙も部分的に再開された。しかし、軍部内の強硬派の抵抗や経済危機など、民政移管への道は平坦ではなかった。

3.9. 現代(民政移管以降)

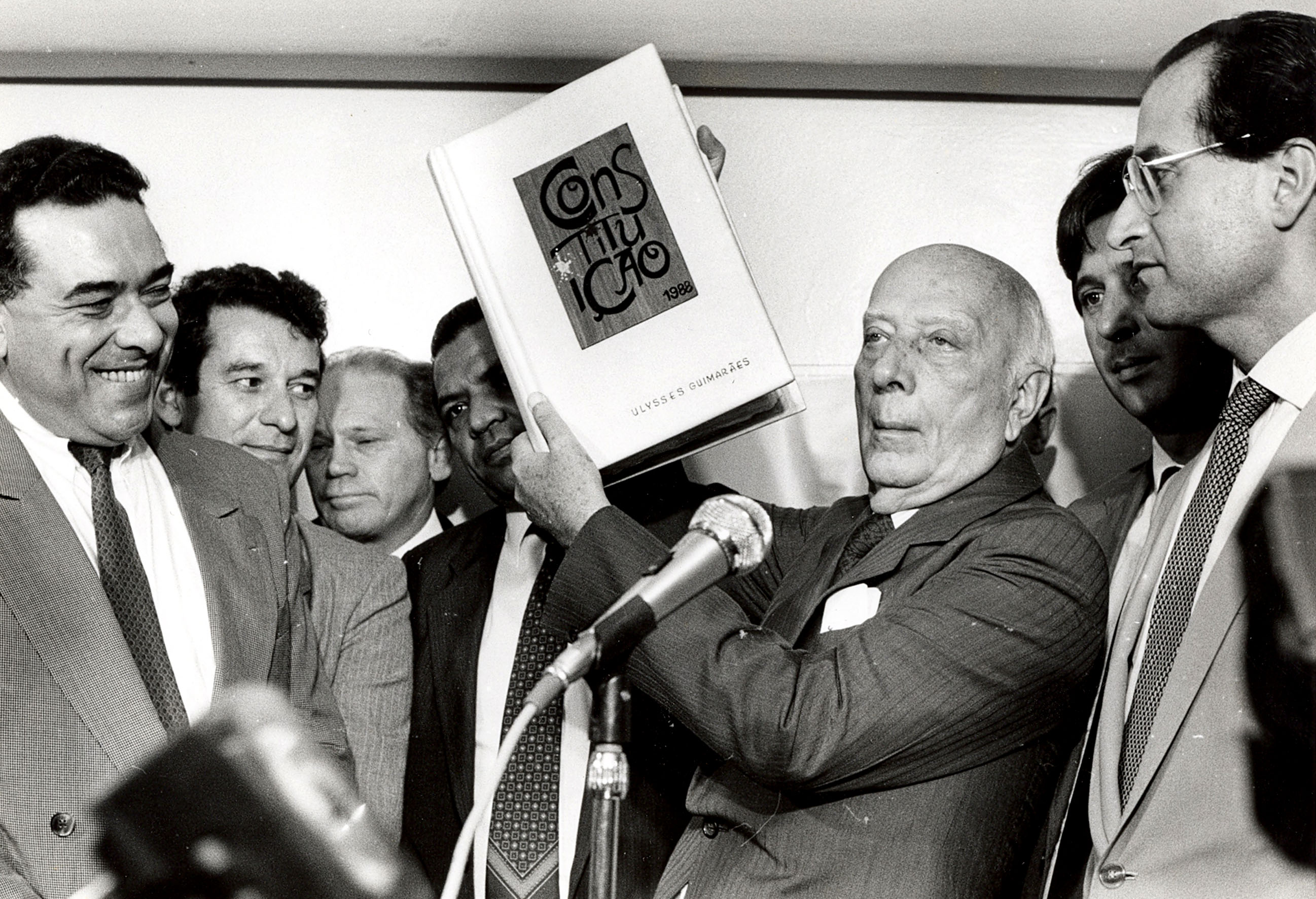

1985年、間接選挙によりタンクレード・ネーヴェスが次期大統領に選出されたが、就任前に病死したため、副大統領のジョゼ・サルネイが大統領に昇格し、21年ぶりに文民政権が復活した。サルネイ政権は、軍政下で蓄積された経済問題(特にハイパーインフレーションと対外債務)の解決に苦慮したが、民主主義体制への移行と、1988年の新憲法制定という重要な成果を上げた。新憲法は、個人の権利と自由を大幅に拡大し、連邦制と三権分立を再確立した。

1989年には、29年ぶりに直接選挙による大統領選挙が実施され、フェルナンド・コロール・デ・メロが当選した。コロール政権は新自由主義的な経済改革(市場開放、民営化)を推進したが、汚職疑惑により1992年に弾劾され失職した。副大統領のイタマール・フランコが後任となり、フェルナンド・エンリケ・カルドーゾを財務大臣に任命した。カルドーゾは、1994年に通貨レアルを導入しインフレを抑制する「レアルプラン」を成功させ、その実績を背景に同年の大統領選挙で当選し、1998年にも再選された。カルドーゾ政権は、経済安定化と構造改革を進め、ブラジルの国際的地位向上に貢献したが、依然として貧富の格差や社会問題は深刻であった。

2002年の大統領選挙では、労働者党(PT)のルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルヴァが当選し、ブラジル史上初の左派政権が誕生した。ルーラ政権(2003年-2010年)は、カルドーゾ政権の経済政策を基本的に維持しつつ、「ボウサ・ファミリア」などの社会福祉プログラムを拡充し、貧困削減と所得格差是正に一定の成果を上げた。また、BRICSの一員として国際社会での発言力を高めた。2010年には、ルーラの支持を受けた同じ労働者党のジルマ・ルセフが当選し、ブラジル初の女性大統領となった。

ルセフ政権(2011年-2016年)は、当初はルーラ政権の政策を継承したが、経済成長の鈍化、汚職スキャンダル(ペトロブラス汚職事件など)、そして2013年の大規模な反政府デモなどにより支持を失った。2014年に僅差で再選されたものの、2016年に財政法違反を理由に弾劾され失職した。

副大統領のミシェル・テメル(ブラジル民主運動党)が大統領に昇格し、緊縮財政政策や労働法改正などを進めたが、自身も汚職疑惑に揺れ、支持率は低迷した。

2018年の大統領選挙では、既成政治への不信感と治安悪化への不満を背景に、右派のジャイール・ボルソナーロ(社会自由党)が当選した。ボルソナーロ政権(2019年-2022年)は、新自由主義的な経済政策、保守的な社会政策、親米的な外交政策を掲げたが、アマゾン熱帯雨林の破壊進行や新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対応などで国内外から批判を浴びた。

2022年の大統領選挙では、ルーラ元大統領がボルソナーロを破り、2023年1月1日に3期目の大統領に就任した。しかし、選挙結果を不服とするボルソナーロ支持者の一部が、同年1月8日に首都ブラジリアの連邦議会、大統領府、連邦最高裁判所を襲撃する事件(2023年ブラジル三権広場襲撃事件)が発生し、ブラジル民主主義の脆弱性が改めて露呈した。ルーラ政権は、襲撃事件の責任追及と民主主義体制の擁護を掲げるとともに、貧困対策や環境保護、国際協調外交の再建に取り組んでいる。

4. 地理

ブラジルは南アメリカ大陸の約半分を占める広大な国土を持ち、その地理的多様性は気候、地形、水系、生物相に顕著に現れている。東は大西洋に面し、約7491 kmの海岸線を有する。エクアドルとチリを除くすべての南米諸国と国境を接している。

4.1. 地形と水系

ブラジルの地形は大きく分けて、北部のアマゾン盆地と南部から東部にかけて広がるブラジル高原に大別される。国土の大部分は標高200 mから800 mの間に位置する。

アマゾン盆地は、世界最大の流域面積を誇るアマゾン川とその無数の支流によって形成される広大な低地であり、地球の酸素の約20%を供給するともいわれるアマゾン熱帯雨林に覆われている。アマゾン川は世界第2位の長さを持ち、流量は世界最大である。

ブラジル高原は、国土の南半分を占める広大な高原地帯であり、起伏に富んだ地形が特徴である。北西部は緩やかな丘陵地帯が広がるが、南東部はより険しく、マンチケーラ山脈やエスピニャソ山脈、セーラ・ド・マール山脈などが連なり、標高1200 mに達する地点もある。ブラジルの最高峰は、ベネズエラとの国境に近いギアナ高地にあるピッコ・ダ・ネブリナ(2994 m)である。

パンタナル湿地は、ブラジル南西部、パラグアイ、ボリビアにまたがる世界最大級の熱帯性湿地であり、豊かな生態系を育んでいる。

ブラジルは世界で最も広範な河川網の一つを有し、8つの主要な流域があり、そのすべてが大西洋に注いでいる。アマゾン川のほか、主要な河川にはパラナ川(その支流であるイグアス川にはイグアスの滝がある)、ネグロ川、サンフランシスコ川、シングー川、マデイラ川、タパジョス川などがある。これらの河川は、水資源、水力発電、内陸水運において重要な役割を果たしている。

4.2. 気候

ブラジルの気候は広大な国土と多様な地形を反映し、地域によって大きく異なるが、国土の大部分は熱帯に属する。ケッペンの気候区分によれば、主に6つの気候区が存在する。

- 熱帯雨林気候(Af): アマゾン盆地北部と大西洋岸の一部に見られ、年間を通して高温多湿で降水量が多い。明確な乾季はない。

- 熱帯モンスーン気候(Am): アマゾン盆地の一部に見られ、短い乾季がある。

- サバナ気候(Aw, As): ブラジル中央部や北東部内陸に広がり、明確な雨季と乾季がある。

- ステップ気候(BS): 北東部内陸の一部に見られ、降水量が少なく乾燥している。

- 温暖湿潤気候(Cfa): 南部地域に広がり、四季の変化があり、冬は冷涼で、年間平均気温は18 °Cを下回ることもある。高地では霜や雪が見られることもある。

- 西岸海洋性気候(Cfb): 南部の一部の高地に見られる。

ブラジルの森林被覆率は国土の約59%(2020年)で、その大部分は天然林である。しかし、近年は森林破壊が進行しており、特にアマゾン熱帯雨林の減少は地球規模の環境問題となっている。気候変動の影響も顕著で、気温上昇、熱波の長期化、降水パターンの変化、森林火災の激化などが報告されている。これらの変化は、水力発電、農業、都市部の水供給に影響を与える可能性があり、貧困問題を悪化させる恐れもある。ブラジルは温室効果ガス排出量で世界の上位10カ国に入っており、2005年比で2035年までに59~67%削減するという目標を掲げている。

4.3. 生物多様性と保全

ブラジルは、地球上で最も生物多様性に富んだ国の一つであり、世界に存在する全生物種の約10分の1が生息しているとされる。アマゾン熱帯雨林はその中心であり、世界の生物多様性のホットスポットとして認識されている。他にも、大西洋岸森林(マタ・アトランティカ)や広大なサバンナであるセラード、世界最大級の湿地パンタナルなど、多様な生態系が国内に存在する。

ブラジルには、既知の植物種が約55,000種、淡水魚が約3,000種、哺乳類が689種以上生息しており、鳥類は約1,832種(世界第3位)、爬虫類は約744種(世界第2位)が確認されている。菌類の種数は未知数だが膨大であると考えられている。固有種の数ではインドネシアに次いで世界第2位である。

大型哺乳類には、ピューマ、ジャガー、オセロット、希少なヤブイヌ、キツネなどの肉食動物や、ペッカリー、バク、アリクイ、ナマケモノ、オポッサム、アルマジロなどの草食動物や雑食動物が生息している。南部にはシカが多く、北部のアマゾン熱帯雨林には多種多様な新世界ザルが見られる。

しかし、この豊かな生物多様性は深刻な脅威に直面している。アマゾン熱帯雨林の20%以上が完全に破壊され、70種以上の哺乳類が絶滅の危機に瀕している。主な原因は、森林破壊(農地開発、牧草地拡大、違法伐採など)、密猟、環境汚染、都市化、気候変動などである。特に大西洋岸森林は、かつての面積の93%近くが失われている。

ブラジル政府は、多数の国立公園や保護区を設定し、環境法の整備や国際協力などを通じて生物多様性の保全に努めているが、広大な国土と経済開発の圧力の中で、その取り組みは多くの課題を抱えている。農業セクターが森林に直接依存しているため、保全への関心は高いものの、実効性のある対策の実施が急務となっている。

5. 政治

ブラジルの政治は、大統領を元首とする連邦共和制の枠組みの中で行われる。1988年に制定された現行憲法は、三権分立(行政府、立法府、司法府)を基本とし、複数政党制を採用している。ブラジルは長らく政治的・経済的な不安定さを経験してきたが、20世紀末以降、民主主義体制が定着しつつある。しかし、依然として汚職問題や政治エリートへの不信感、社会経済的格差などが政治的課題として存在する。

5.1. 政治体制

ブラジルの政治体制は、大統領を国家元首および行政府の長とする連邦共和制である。大統領は国民の直接選挙によって選ばれ、任期は4年で、1回のみ再選が可能である。現職大統領はルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルヴァ(2023年1月就任)。大統領は閣僚を任命し、行政を指揮する。

立法府は、国民会議(Congresso Nacional)と呼ばれる二院制議会で構成される。上院にあたる連邦元老院(Senado Federal)は、各州および連邦直轄区から3名ずつ選出される計81議席で、任期は8年。下院にあたる代議院(Câmara dos Deputados)は、人口比例で選出される513議席で、任期は4年である。

司法府は、連邦最高裁判所(Supremo Tribunal Federal)を頂点とし、連邦裁判所、州裁判所などが存在する。

ブラジルは複数政党制を採用しており、多数の政党が存在する。主要政党には、労働者党(PT)、社会自由党(PSL、ボルソナーロ前大統領の元所属政党)、ブラジル民主運動党(MDB)、ブラジル社会民主党(PSDB)などがあるが、政党の離合集散が頻繁であり、連立政権が常態化している。

投票は、18歳から70歳までの識字能力のある国民に義務付けられている(義務投票制)。16歳から17歳、70歳以上の国民、および非識字者には任意で投票権が与えられる。

エコノミスト・インテリジェンス・ユニットの民主主義指数(2021年)では、ブラジルは「欠陥のある民主主義」とされ、46位にランク付けされている。フリーダム・ハウスの「世界の自由度」報告書では「自由な国」と分類されている。

5.2. 法制度

ブラジルの法体系は、大陸法(ローマ・ドイツ法)を基礎としている。法典化された法律が中心であるが、判例法も補完的な役割を果たす。裁判所の判決は解釈指針を示すが、他の特定の事件を直接拘束することは稀である。学者の著作や法学者の研究は、法創造や訴訟において強い影響力を持つ。裁判官やその他の司法官僚は、採用試験に合格した後に任命される。

最高法規は1988年10月5日に公布されたブラジル憲法であり、他の全ての法律や裁判所の判決はこれに準拠しなければならない。2022年7月現在、124回の憲法改正が行われている。各州は独自の州憲法を持つが、これも連邦憲法に矛盾してはならない。市町村および連邦直轄区は、憲法と同様の機能を持つ「基本法」(leis orgânicasポルトガル語)を有する。

法律の主な源泉は立法機関であるが、特定の事項については司法機関や行政機関も法的規範を制定することがある。司法権は司法機関によって行使されるが、稀に連邦憲法が連邦元老院に法的判断を下すことを許可する場合がある。専門裁判所として、軍事裁判所、労働裁判所、選挙裁判所が存在する。

5.3. 外交

ブラジルの外交政策は、ブラジル憲法第4条に規定される基本原則、すなわち内政不干渉、民族自決、国際協力、紛争の平和的解決に基づいて行われる。大統領が外交政策の最終的な権限を持ち、国民会議は外交官の任命、国際条約、外交政策関連法案の審査・審議を行う。

ブラジルの外交は、ラテンアメリカの地域大国、開発途上国のリーダー、そして新興世界の大国という立場を反映している。伝統的に多国間主義、紛争の平和的解決、他国への内정不干渉を重視してきた。ポルトガル語圏共同体(CPLP)の創設メンバー国でもある。

近年、ブラジルは他の開発途上国への援助供与国としての役割を強化している。経済力だけでなく、専門知識の提供や非対立的な外交を通じて、他国のガバナンス向上に貢献しようとしている。援助総額は年間約10.00 億 USDと推定され、これには技術協力、ハイチでの国連平和維持活動への資金拠出(年間3.50 億 USD)、世界食糧計画への現物寄付(年間3.00 億 USD)などが含まれる。この援助規模は中国やインドに匹敵するものであり、ブラジルの南南協力は「世界的なモデル」と評されることもある。

主要な関係国・地域には、メルコスールをはじめとする南米諸国、アメリカ合衆国、ヨーロッパ連合、BRICS諸国(ロシア、インド、中国、南アフリカ)、日本などがある。近年では、特にBRICS諸国との連携を強化し、国際的な経済・政治秩序における発言力を高めようとしている。また、G4の一員として国際連合安全保障理事会の常任理事国入りを目指している。アラブ連盟のオブザーバー国でもあり、アメリカ合衆国とはNATO非加盟の主要同盟国 (MNNA) の関係にある。

5.4. 軍事

ブラジル連邦共和国軍(Forças Armadas Brasileirasポルトガル語)は、ブラジル陸軍、ブラジル海軍、ブラジル空軍の三軍から構成される。現役兵員数および装備の規模においてラテンアメリカ最大であり、2021年には世界第9位の軍事力と評価された。

ブラジルは徴兵制度を採用しており、毎年160万人以上の予備役兵力を有すると推定されている。陸軍は現役兵員約23万6千人を擁し、南米で最も多くの装甲車両(輸送車、戦車など)を保有する。州の軍警察(Polícia Militar)および軍消防隊(Corpo de Bombeiros Militar)は憲法上、陸軍の補助部隊とされているが、各州知事の指揮下にある。

ブラジル海軍は、かつて2隻の弩級戦艦(ミナスジェライス級戦艦)を保有し、アルゼンチン、ブラジル、チリ間の建艦競争を引き起こした歴史を持つ。現在はグリーンウォーター・ネイビー(沿岸海軍)であり、石油プラットフォーム防衛を専門とする特殊部隊GRUMECを有する。2022年時点で、ラテンアメリカで唯一ヘリコプター空母(NAMアトランティコ)を運用する海軍である。

ブラジル空軍はラテンアメリカ最大規模で、約700機の有人航空機と約6万7千人の兵員を有する。

ブラジルは、国連平和維持活動(PKO)に積極的に部隊を派遣している。近年では、軍用機や軍用車両の国産化が進められており、特に航空機メーカーのエンブラエル社製の機体は国内外で使用されている。2029年には初の原子力潜水艦「アルバロ・アルベルト」が進水する予定である。

6. 地方行政区分

ブラジルは、26の州 (estadoポルトガル語) と1つの連邦直轄区 (Distrito Federalポルトガル語) から構成される連邦共和国である。州は独自の行政機関、独自の税収、連邦政府からの税収分配を受け、自治行政を行う。各州には、直接選挙で選ばれる知事と一院制の州議会が存在する。また、一般司法を管轄する独立した州裁判所を持つ。ただし、アメリカ合衆国のような他の連邦制国家と比較すると、州が独自の法律を制定する権限は限定的であり、例えば刑法や民法は連邦議会のみが制定でき、全国で統一されている。

州はさらにムニシピオ (municípioポルトガル語) と呼ばれる地方自治体に細分化される。ムニシピオは、州と同様に自治行政を行い、独自の税収と連邦政府および州政府からの税収分配を受ける。各ムニシピオには選挙で選ばれる市長と市議会があるが、独自の裁判所は持たない。州裁判所が複数のムニシピオを管轄する司法行政区画「コマルカ」 (comarcaポルトガル語) を形成する。全国には5,571のムニシピオが存在する(2017年時点)。

ブラジル憲法は、連邦政府が直接統治する行政区画であるブラジルの連邦領域の設置も規定しているが、1988年憲法により最後のアマパー、ロライマ(両者とも州に昇格)、フェルナンド・デ・ノローニャ(ペルナンブーコ州の州区に編入)が廃止されて以来、現在は連邦領域は存在しない。

26州と1連邦直轄区は以下の通り。

# アクレ州 (AC)

# アラゴアス州 (AL)

# アマパー州 (AP)

# アマゾナス州 (AM)

# バイーア州 (BA)

# セアラー州 (CE)

# エスピリトサント州 (ES)

# ゴイアス州 (GO)

# マラニョン州 (MA)

# マットグロッソ州 (MT)

# マットグロッソ・ド・スル州 (MS)

# ミナスジェライス州 (MG)

# パラー州 (PA)

# パライバ州 (PB)

# パラナ州 (PR)

# ペルナンブーコ州 (PE)

# ピアウイ州 (PI)

# リオデジャネイロ州 (RJ)

# リオグランデ・ド・ノルテ州 (RN)

# リオグランデ・ド・スル州 (RS)

# ロンドニア州 (RO)

# ロライマ州 (RR)

# サンタカタリーナ州 (SC)

# サンパウロ州 (SP)

# セルジッペ州 (SE)

# トカンティンス州 (TO)

# ブラジリア連邦直轄区 (DF)

これらの州と連邦直轄区は、地理的・統計的便宜のために5つの大地域(Região)に区分される。

- 北部 (Região Norte)

- 北東部 (Região Nordeste)

- 中西部 (Região Centro-Oeste)

- 南東部 (Região Sudeste)

- 南部 (Região Sul)

6.1. 主要都市

ブラジルには多数の都市が存在し、その中でもいくつかの都市は人口、経済規模、文化的影響力において国内外で重要な役割を果たしている。州都の多くはその州で最大の都市であるが、エスピリトサント州の州都ヴィトーリアやサンタカタリーナ州の州都フロリアノーポリスは例外である。

以下は、2022年の国勢調査に基づく人口上位の主要都市である。

| 順位 | 都市 | 州 | 人口(人) |

|---|---|---|---|

| 1 | サンパウロ | サンパウロ州 | 11,451,245 |

| 2 | リオデジャネイロ | リオデジャネイロ州 | 6,211,423 |

| 3 | ブラジリア | ブラジリア連邦直轄区 | 2,817,068 |

| 4 | サルヴァドール | バイーア州 | 2,418,005 |

| 5 | フォルタレザ | セアラー州 | 2,428,678 |

| 6 | ベロオリゾンテ | ミナスジェライス州 | 2,315,560 |

| 7 | マナウス | アマゾナス州 | 2,063,547 |

| 8 | クリチバ | パラナ州 | 1,773,733 |

| 9 | レシフェ | ペルナンブーコ州 | 1,488,920 |

| 10 | ゴイアニア | ゴイアス州 | 1,437,237 |

| 11 | ベレン | パラー州 | 1,303,389 |

| 12 | ポルト・アレグレ | リオグランデ・ド・スル州 | 1,332,570 |

| 13 | グアルーリョス | サンパウロ州 | 1,291,784 |

| 14 | カンピーナス | サンパウロ州 | 1,138,309 |

| 15 | サン・ルイス | マラニョン州 | 1,037,775 |

これらの大都市は、経済、文化、交通のハブとして機能しており、一方でファヴェーラ(スラム)、交通渋滞、大気汚染、犯罪といった都市問題も抱えている。

7. 経済

ブラジルは、豊富な天然資源と広大な国内市場を有する混合経済体制の開発途上国であり、名目GDPでは世界第8位、購買力平価 (PPP) ベースのGDPでは世界第8位(2024年時点)の経済大国である。ラテンアメリカでは最大の経済規模を誇る。過去数十年にわたる急速な成長の後、2014年からは政治的汚職スキャンダルと全国的な抗議運動の中で景気後退に陥ったが、2024年には経済は持続的な大幅成長の兆しを見せ始めている。

ブラジルの労働力人口は約1億人で世界第5位であるが、2021年時点での失業率は14.4%と高い水準にある。外貨準備高は世界第10位。サンパウロにあるB3証券取引所は、時価総額でラテンアメリカ最大の証券取引所である。ブラジル国民の約5分の1が貧困状態にあり、総人口の約1.9%が1日2.15 USD以下で、約19%が1日6.85 USD以下で生活している。ブラジル経済は、構造的な汚職と高い所得格差に苦しんでいる。通貨はレアル(BRL)。

ブラジル経済は、農業、工業、そして広範なサービス業からなる多角的な構造を持つ。サービス業がGDP全体の約72.7%を占め、次いで工業(20.7%)、農業(6.6%)となっている(2017年時点)。

7.1. 経済史と概況

ブラジル経済の歴史は、植民地時代の搾取的な経済構造から始まり、幾度かの経済ブームと危機を経験しながら現代に至っている。

ポルトガル植民地時代(1500年-1822年)は、当初ブラジルボクの伐採が中心であったが、16世紀半ばからは北東部でのサトウキビプランテーションと砂糖生産が経済の主軸となった。このため、アフリカから大量の奴隷が導入された。18世紀にはミナスジェライス州での金発見によるブラジルのゴールドラッシュが起こり、経済の中心が南東部へ移った。

ブラジル帝国時代(1822年-1889年)には、コーヒー生産が新たな主要産業として台頭し、特にサンパウロ州を中心に拡大した。奴隷制は1888年まで維持された。

旧共和国時代(1889年-1930年)は、コーヒー経済が引き続き中心であったが、ゴムブーム(アマゾン地域)も一時的に見られた。ヨーロッパや日本からの移民が労働力として導入された。

ヴァルガス時代(1930年-1945年、1951年-1954年)には、国家主導の輸入代替工業化が推進され、国内産業の育成が図られた。

1960年代末から1970年代初頭の軍事独裁政権下では、「ブラジルの奇跡」と呼ばれる高度経済成長を達成したが、その後石油危機や債務危機に見舞われ、1980年代から1990年代初頭にかけてはハイパーインフレーションと経済停滞に苦しんだ。

1994年のレアルプラン導入によりインフレは沈静化し、経済は安定を取り戻した。フェルナンド・エンリケ・カルドーゾ政権(1995年-2002年)下では、市場開放や民営化などの新自由主義的改革が進められた。

21世紀に入り、ルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルヴァ政権(2003年-2010年)下では、資源価格の高騰や堅調な内需を背景に経済は再び成長軌道に乗り、貧困削減や所得格差の是正にも一定の進展が見られた。しかし、2014年以降はコモディティ価格の下落や政治不安などにより経済は失速し、深刻な景気後退を経験した。近年のブラジル経済は、財政再建、構造改革、国際競争力の強化などが課題となっている。

7.2. 主要産業

ブラジルは多岐にわたる産業を有する経済大国であり、農業、鉱業、工業、サービス業がそれぞれ重要な役割を担っている。

農業:ブラジルは世界有数の農業大国であり、コーヒー(過去150年間世界最大の生産国)、サトウキビ、大豆、オレンジの生産量で世界第1位を誇る。その他、トウモロコシ、綿花、タバコ、カカオ、バナナ、牛肉、鶏肉なども主要な生産品である。広大な農地と多様な気候条件を活かし、輸出農業が盛んである一方、国内消費向けの食料生産も重要である。協同組合セクターが国内食料の50%を供給している。

鉱業:豊富な鉱物資源に恵まれ、鉄鉱石、ボーキサイト(アルミニウム原料)、マンガン、スズ、ニオブ、ニッケルの世界的な生産国である。金や銅の生産も盛ん。貴石類では、アメシスト、トパーズ、メノウの生産量が世界最大であり、トルマリン、エメラルド、アクアマリン、ガーネット、オパールの主要産地でもある。

工業:ブラジルの工業は多岐にわたり、特に自動車産業(世界第8位の生産規模)、航空機産業(エンブラエル社はボーイング、エアバスに次ぐ世界第3位の民間航空機メーカー)、鉄鋼業、化学工業、パルプ・紙産業、繊維産業、履物産業などが発達している。食品加工業も盛んで、世界第2位の加工食品輸出国である(2019年)。工業地帯は主に南東部に集中している。

サービス業:GDPの約72.7%を占める最大の産業部門である。金融、IT、小売、観光、教育、医療などが主要な分野であり、特に金融センターとしてのサンパウロの役割は大きい。零細・中小企業がGDPの約30%を占めている。

ブラジルはこれらの基幹産業に加え、近年では再生可能エネルギー分野やバイオテクノロジー分野でも成長を見せている。しかし、依然としてインフラ整備の遅れ、高い税負担、官僚主義、そして産業の国際競争力における課題も抱えている。

7.3. エネルギー

ブラジルは世界第9位のエネルギー消費国であり、そのエネルギー供給は多様な資源に基づいている。特筆すべきは、再生可能エネルギーの割合が非常に高いことで、世界のエネルギー構成における再生可能エネルギーの割合が約14%(2019年)であるのに対し、ブラジルは約45%に達する。

水力発電はブラジルの電力供給の根幹をなし、2021年末時点で設備容量は109.4 GWで世界第2位である。イタイプダム(パラグアイとの共同運営)は発電量で世界最大級であり、その他にもベロモンテダムやトゥクルイダムといった大規模な水力発電所を有する。電力構成における水力発電の割合は約64.9%(2019年)である。

バイオ燃料、特にサトウキビを原料とするエタノール燃料の生産と利用において、ブラジルは世界的リーダーである。1970年代の石油危機を契機に国家的なプログラムとして推進され、現在では多くの自動車がエタノール燃料(またはガソリンとの混合燃料)に対応している(フレックス燃料車)。2021年末時点でバイオマスの設備容量は15.8 GWで世界第2位。

石油・天然ガスも重要なエネルギー源であり、ブラジル政府は長年にわたり輸入石油への依存度低減に努め、2006年から2007年にかけて自給を達成した。2021年には世界第7位の石油生産国となり、日量約300万バレルを生産し、輸出国となっている。特に沖合のプレソルト(深海塩層下)油田の開発が進められている。

風力発電と太陽光発電も近年急速に成長しており、2021年末時点で風力発電の設備容量は21.1 GW(世界第7位)、太陽光発電は13.0 GW(世界第14位)に達している。

原子力発電は、電力構成の約2.5%(2019年)を占めており、現在2基の原子炉が稼働中である。ウランはレゼンデ核燃料工場で濃縮されている。

ブラジルのエネルギー政策は、再生可能エネルギーの比率を高く維持しつつ、国内資源の安定供給とエネルギー効率の向上を目指している。

7.4. 科学技術

ブラジルの科学技術研究開発は、主に公立大学や研究機関によって行われており、基礎研究資金の大部分は様々な政府機関から提供されている。評価の高い技術拠点としては、オズワルド・クルス財団、ブタンタン研究所、空軍の航空宇宙技術総合司令部、ブラジル農牧研究公社(Embrapa)、ブラジル国立宇宙研究所(INPE)などがある。

航空宇宙技術:ブラジル宇宙機関(AEB)はラテンアメリカで最も先進的な宇宙計画を有しており、衛星打ち上げロケットの開発や人工衛星の製造能力を持つ。アルカンタラ射場は赤道に近いため地理的に有利な打ち上げ拠点である。ブラジルは国際宇宙ステーション(ISS)建設計画にも参加した唯一の南半球の国である。

農業技術:ブラジル農牧研究公社(Embrapa)は、熱帯農業技術の研究開発において世界的に高い評価を得ており、大豆やサトウキビなどの品種改良、土壌改良技術、持続可能な農業システムの研究などで大きな成果を上げている。

バイオテクノロジーと医学:オズワルド・クルス財団やブタンタン研究所は、感染症研究、ワクチン開発、血清製造などで重要な役割を果たしている。ブラジルは生物多様性の宝庫であり、バイオテクノロジー分野での潜在力も高い。

エネルギー技術:深海油田開発技術や、サトウキビからのバイオエタノール生産技術は世界をリードしている。

原子力技術:レゼンデ核燃料工場でウラン濃縮が行われており、主に研究目的であるが、2029年には初の原子力潜水艦「アルバロ・アルベルト」が進水する予定である。

物理学:ブラジルは、ラテンアメリカで3カ国しかないシンクロトロン放射光施設を有する国の一つであり、「Sirius」は最新鋭の第4世代シンクロトロン光源である。これにより、物理学、化学、材料科学、生命科学などの分野での先端研究が可能となっている。

情報技術:ブラジルは半導体製造プラント(CEITEC)を持つラテンアメリカ唯一の国である。世界経済フォーラムのグローバル情報技術報告書(2009-2010年)では、情報技術開発で世界61位にランクされた。世界知的所有権機関(WIPO)のグローバル・イノベーション・インデックスでは、2024年に50位となり、2019年の66位から順位を上げている。

著名なブラジルの発明家・科学者には、バルトロメウ・デ・グスマン(熱気球の先駆者)、ランデル・デ・モウラ(無線通信の先駆者)、アルベルト・サントス・デュモン(飛行機のパイオニア)、セザール・ラッテス(π中間子の発見者の一人)、マリオ・シェンベルグ(理論物理学者)、ジョゼ・レイテ・ロペス(ユネスコ科学賞受賞物理学者)、アルトゥール・アヴィラ(ラテンアメリカ初のフィールズ賞受賞数学者)、フリッツ・ミューラー(ダーウィンの進化論を実証的に支持した博物学者)などがいる。

7.5. 交通

ブラジルの交通網は、広大な国土と多様な地形に対応するため、道路、鉄道、航空、水運がそれぞれ重要な役割を担っている。

道路:ブラジルの旅客・貨物輸送の主力であり、2019年時点での道路総延長は約172.00 万 kmに達する。舗装道路は1967年の約3.55 万 kmから2018年には約21.50 万 kmへと増加した。主要な国道(BR-〇〇という形式)が全国を結んでいるが、特にアマゾン地域などでは未舗装区間も多く、雨季には通行が困難になることもある。高速道路網はサンパウロやリオデジャネイロなどの大都市圏を中心に発達している。

鉄道:ブラジルの鉄道輸送は、1945年以降、道路建設に重点が置かれたため衰退傾向にある。2015年時点での鉄道総延長は約3.06 万 kmで、世界第9位の規模である。主に貨物輸送が中心であり、旅客輸送は都市近郊の通勤路線や一部の観光路線に限られる。かつて存在した連邦鉄道公社(RFFSA)は2007年に民営化された。サンパウロ地下鉄は1974年にブラジル初の地下鉄として開業した。

航空:広大な国土を持つブラジルでは、航空輸送が重要な役割を果たしている。着陸場を含めると約2,500の空港があり、これはアメリカ合衆国に次いで世界第2位の数である。グアルーリョス国際空港(サンパウロ近郊)はブラジル最大かつ最も利用者の多い空港で、年間約4,300万人の乗客が利用し、国内の商業航空交通の大部分を担っている。

水運:特に貨物輸送において重要である。アマゾン川とその支流は、マナウスの工業地帯へのアクセス(水深6 m以上、長さ3250 km)など、内陸水運の重要なルートとなっている。国内には約5.00 万 kmの水路がある。沿岸海運も国内の離れた地域を結んでいる。サントス、イタジャイ、リオグランデ、パラナグア、リオデジャネイロなどが主要な深水港である。

7.6. 観光

ブラジルの観光業は成長分野であり、多くの地域経済にとって重要な役割を担っている。2015年には636万人の外国人観光客が訪れ、南米では主要な観光目的地、ラテンアメリカ全体ではメキシコに次ぐ第2位であった。2010年の外国人観光客からの収入は60.00 億 USDに達した。2018年には660万人の観光客が訪れ、観光収入は59.00 億 USDであった。

ブラジルの観光資源は非常に多様である。

- 自然観光:アマゾン熱帯雨林でのエコツアー、イグアスの滝(世界三大瀑布の一つ)、パンタナル(世界最大級の熱帯湿地)、北東部の美しいビーチや砂丘(レンソイス・マラニャンセス国立公園など)、リオデジャネイロ州やサンタカタリーナ州のビーチリゾートが人気である。

- 文化観光:ミナスジェライス州の歴史都市群(オウロ・プレットなどバロック建築の宝庫)、サルヴァドールの歴史地区(アフロ・ブラジル文化の中心地)、サンパウロの美術館や博物館、リオデジャネイロのコルコバードのキリスト像やポン・ヂ・アスーカルなどが挙げられる。

- イベント観光:世界的に有名なリオのカーニバルは最大の呼び物である。他にも各地で独自のカーニバルが開催される。フェスタ・ジュニーナ(6月祭)などの伝統行事も観光客を惹きつける。

- ビジネス観光:サンパウロは南米最大のビジネスセンターであり、多くの国際会議や見本市が開催される。

国内旅行も非常に盛んであり、2005年にはブラジル国民による旅行回数は外国人観光客の10倍、消費額は5倍に達した。2023年の主な国内旅行先はサンパウロ州、リオデジャネイロ州、リオグランデ・ド・スル州であった。

世界経済フォーラムの旅行・観光競争力指数(2015年)では、ブラジルは世界28位、アメリカ大陸ではカナダ、アメリカ合衆国に次いで3位にランクされた。

8. 社会

ブラジル社会は、その広大な国土と多様な民族構成を反映し、地域ごとに異なる特徴を持つ。急速な都市化と経済成長を経験する一方で、深刻な貧富の格差、都市部のスラム問題、人種間の不平等、環境破壊など、多くの社会問題を抱えている。これらの問題は、ブラジルの民主主義の発展と社会の安定にとって大きな課題となっている。

8.1. 人口

ブラジルの人口は、2022年7月1日の公式推計で2億1,086万2,983人であり、世界第7位の人口大国である。1872年の最初の国勢調査では約993万人であった人口は、特に20世紀半ば以降、死亡率の低下に伴い急速に増加した。1940年代の年間人口増加率は2.4%、1950年代には3.0%に達したが、その後は徐々に低下し、2008年には1.05%となった。将来的には人口減少に転じると予測されており、2042年頃から人口が減少し始めると推定されている。

人口分布には著しい地域差があり、南東部(約7,980万人)と北東部(約5,350万人)に人口が集中している。一方で、国土の64%以上を占める中西部と北部の人口は合わせて約2,910万人にとどまる。都市化率は非常に高く、2008年時点で人口の83.75%が都市部に居住している。平均寿命は2007年時点で72.6歳であった。

2008年時点での非識字率は11.48%であった。

8.2. 人種と民族

| 人種・民族 | 割合 (%) |

|---|---|

| パルド(混血) | 45.3 |

| 白人 | 43.5 |

| アフリカ系ブラジル人 | 10.2 |

| 先住民 | 0.6 |

| アジア系 | 0.4 |

ブラジルは、その歴史的経緯から世界で最も人種的・民族的に多様な国の一つである。2022年の国勢調査によると、自らをパルド(褐色または多民族的背景を持つ人々を指す)と認識する人々が人口の45.3%(約9,210万人)を占め、次いで白人が43.5%(約8,820万人)、黒人が10.2%(約2,070万人)、先住民が0.6%(約120万人)、そして公式には「黄色人種(amarelaポルトガル語)」と呼ばれる東アジア系が0.4%(約85万人)となっている。

1500年のポルトガル人到達以来、アメリカ先住民、ヨーロッパ人、アフリカ人の間で大規模な遺伝的混合が国内全域で起こってきた。

- ヨーロッパ系の祖先は、ブラジル国民の平均的な遺伝的構成の60%から65%を占め、最も優勢である。主な出身地はポルトガル、イタリア、スペイン、ドイツなどである。

- アフリカ系の祖先は、平均的な遺伝的構成の20%から25%を占めると推定されている。主に西アフリカやバントゥー系の人々が奴隷として連れてこられた。

- 先住民の祖先も重要であり、ブラジル国民の平均的な遺伝的構成の約15%から20%を占め、国内全域にその影響が見られる。

19世紀以降、ブラジルは積極的に移民を受け入れ、1808年から1972年の間に約500万人が60カ国以上から移住した。主な出身国にはポルトガル、イタリア、スペイン、ドイツ、イギリス、ウクライナ、ポーランド、ユダヤ系、アフリカ系、アルメニア人、ロシア人、中国人、日本人、韓国人、アラブ人などが含まれる。特に日系ブラジル人のコミュニティは世界最大規模である。アラブ系の子孫も1500万から2000万人と推定され、世界最大のアラブ系ディアスポラを形成している。

「パルド」というカテゴリーには、カボクロ(白人と先住民の混血、または同化した先住民全般)、ムラート(主に白人とアフリカ系の混血)、カフゾ(アフリカ系と先住民の混血)が含まれる。黒人、ムラート、三人種混血の割合が高い地域は、バイーア州からパライバ州にかけての北東部沿岸、マラニョン州北部、ミナスジェライス州南部、リオデジャネイロ州東部などである。先住民の血を濃く引く人々は、北部、北東部、中西部の各地域で人口の多数を占める。

8.3. 言語

ブラジルの公用語はポルトガル語であり(ブラジル憲法第13条)、人口のほぼ全員が話し、新聞、ラジオ、テレビ、ビジネス、行政において実質的に唯一使用される言語である。ブラジルはアメリカ大陸で唯一のポルトガル語圏国家であり、この言語はブラジルの国民的アイデンティティの重要な一部をなし、スペイン語圏の隣国とは異なる独自の文化を与えている。

ブラジルポルトガル語は独自に発展し、主に16世紀の中部・南部ポルトガルのヨーロッパポルトガル語の方言に類似している(ポルトガル植民者や近年の移民の多くはポルトガル北部やマカロネシア出身であったにもかかわらず)。語彙においては、アメリカ先住民の言語やアフリカの言語(特に西アフリカやバントゥー系言語)からの影響を受けている。その結果、ブラジルポルトガル語は、ポルトガル本国や他のポルトガル語圏諸国の言語とは、特に音韻においていくらか異なっている。これらの差異は、アメリカ英語とイギリス英語の間の差異に匹敵する。

2002年の手話法は、政府当局および公的機関に対し、ブラジル手話(Língua Brasileira dos Sinaisポルトガル語、略称LIBRAS)での情報提供および受容を義務付けている。2005年の大統領令はこれを拡大し、教育学部や言語聴覚士養成課程の一部としてLIBRASの教授を義務付けている。LIBRASの教師、指導員、翻訳者は専門職として認められている。学校や医療サービスは、聴覚障害者へのアクセス(インクルージョン)を提供しなければならない。

国内では少数言語も話されている。遠隔地では180のアメリカ先住民言語が話されており、移民とその子孫によって他の多くの言語も話されている。サン・ガブリエル・ダ・カショエイラの自治体では、ニェエンガトゥ語(古トゥピ語の語彙とポルトガル語文法を基盤とし、かつてブラジルで主要なリングワ・フランカであったクレオール語)、バニワ語、トゥカノ語がポルトガル語と共に公用語として認められている。

南部および南東部地域には、ドイツ系(主にブラジル・フンスリュック語)およびイタリア系(主にタリアン方言、ヴェネト語の一方言)の重要なコミュニティが存在し、彼らの祖先の母語がブラジルに持ち込まれ、ポルトガル語の影響を受けながらも今なお話されている。タリアン語はリオグランデ・ド・スル州の公式な歴史遺産であり、いくつかの自治体では二つのドイツ語方言が公用語となっている。イタリア語もエスピリトサント州のサンタ・テレサとヴィラ・ヴェーリャで「民族言語」として認識され、学校で必修の第二言語として教えられている。

8.4. 宗教

| 宗教 | 割合 (%) |

|---|---|

| カトリック | 64.6 |

| プロテスタント | 22.2 |

| 無宗教 | 8.0 |

| その他 | 3.2 |

| 心霊主義 | 2.0 |

ブラジルは信教の自由を保障しており、多様な宗教が信仰されているが、歴史的経緯からキリスト教が最も有力である。特にカトリックは、ブラジルが世界最大のカトリック人口を擁する国と言われるほど広まっている。

2010年の国勢調査によると、人口の64.63%がカトリックを信仰しており、次いでプロテスタントが22.2%(特にペンテコステ派や福音派の成長が著しい)、カルデシズム(スピリティズム)が2.0%となっている。「宗教なし」と回答した人々は8.0%であった。その他、アフリカ系ブラジル人の伝統宗教であるカンドンブレやウンバンダ、仏教、イスラム教、ユダヤ教なども少数ながら信仰されている。2020年のARDA(Association of Religion Data Archives)の調査では、キリスト教徒が人口の90.77%を占め、その内訳はカトリック70.57%、プロテスタント15.12%などとなっている。

ブラジルの宗教は、ポルトガル植民地時代に持ち込まれたカトリック教会と、奴隷として連れてこられたアフリカの人々の伝統宗教、そして先住民の信仰が融合して形成された。この宗教的混合(シンクレティズム)は、ブラジルカトリックの儀式や祭りに色濃く反映されている。

20世紀以降、宗教的多元主義が進展し、特にプロテスタント諸派の信者数が大幅に増加した。福音派プロテスタントの影響力は政治分野にも及んでおり、保守的な価値観を背景に社会的な発言力を増している。

2009年10月、ブラジル上院はローマ教皇庁との間の合意を承認し、2010年2月に大統領によって制定され、ブラジルにおけるカトリック教会の法的地位が認められた。

8.5. 教育

ブラジルの教育制度は、連邦憲法および教育基本法に基づき、連邦政府、州、連邦直轄区、市町村がそれぞれ管理・運営を行っている。各公教育システムは、独自の財源を持ち、予算の25%(州および市町村)または18%(連邦政府)を教育に充てることが義務付けられている。

2019年時点で、人口の識字率は93.4%であり、1,130万人(人口の6.6%)が依然として非識字者である。リオデジャネイロ州やサンタカタリーナ州などでは識字率が97%に達する一方、北東部では13.87%と非識字率が高い。機能的非識字率は人口の21.6%に達している。

ブラジルの教育機関は、初等教育(Ensino Fundamental、9年制、6歳から14歳が対象で義務教育)、中等教育(Ensino Médio、3年制)、高等教育(Ensino Superior)から構成される。

私立教育機関は、特に高等教育において重要な役割を果たしており、質の高い教育を提供するとされる一方、高所得層に偏っているという側面もある。このため、教育格差が社会問題の一つとなっている。

主要な高等教育機関には、サンパウロ大学(しばしばラテンアメリカで最高と評価される)、カンピーナス州立大学、リオデジャネイロ連邦大学などがあり、多くは公立大学である。高等教育機関への進学は、教育基本法により規定されている。

近年、ブラジル政府は教育の質の向上と格差是正のため、基礎教育への投資拡大、教員養成の強化、高等教育へのアクセス改善(クオータ制の導入など)に取り組んでいる。

8.6. 保健医療

ブラジルの医療制度は、統一保健システム(Sistema Único de Saúdeポルトガル語 - SUS)と呼ばれる公的医療制度が中心であり、これは全ての国民に無料で普遍的な医療サービスを提供することを目的としている。SUSは、連邦、州、市の各レベルの政府によって管理・提供されており、この種の制度としては世界最大規模である。民間医療も補完的な役割を果たしている。医療費は税金によって賄われ、GDPの約9%が医療分野に支出されている。2012年時点で、人口1,000人あたりの医師数は1.85人、病院のベッド数は2.3床であった。

1988年の普遍的医療制度創設以来、大きな進歩が見られたものの、ブラジルの公衆衛生には依然としていくつかの課題が存在する。2006年時点での主要な問題点としては、高い乳児死亡率(2.51%)と妊産婦死亡率(出生10万人あたり73.1人)が挙げられた。

心血管疾患(人口10万人あたり151.7人死亡)やがん(人口10万人あたり72.7人死亡)といった非感染性疾患による死亡者数も、ブラジル国民の健康に大きな影響を与えている。また、自動車事故、暴力、自殺といった予防可能な外的要因が、国内の全死亡者数の14.9%を占めていた。

2000年に世界保健機関(WHO)が評価した191カ国の医療制度ランキングでは、ブラジルは125位であった。

8.7. 社会問題

ブラジルは経済成長を遂げる一方で、依然として深刻な社会問題を多数抱えている。これらの問題は相互に関連し合い、国民生活の質の向上や持続可能な発展を妨げる要因となっている。

貧富の格差:ブラジルは世界で最も所得格差が大きい国の一つであり、富の集中が著しい。富裕層と貧困層の間の生活水準には大きな隔たりがあり、これが教育、医療、治安など様々な面で不平等を生み出している。「ボウサ・ファミリア」のような貧困層向けの所得移転政策が一定の成果を上げているものの、構造的な格差の解消には至っていない。

都市部のスラム(ファヴェーラ)問題:リオデジャネイロやサンパウロなどの大都市周辺には、ファヴェーラと呼ばれる大規模なスラム街が形成されている。これらの地域では、劣悪な住環境、不十分な公共サービス、高い失業率、麻薬組織による支配、暴力犯罪の多発などが深刻な問題となっている。

土地なし農民運動(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terraポルトガル語 - MST):農地の所有が一部の大地主に集中しているため、土地を持たない農民たちが農地改革と公正な土地分配を求めて運動を展開している。土地占拠やデモ活動が頻繁に行われ、時には政府や地主との間で武力衝突も発生している。

麻薬問題:ブラジルは南米の麻薬生産地と欧米の消費地を結ぶ中継地点となっており、国内でも麻薬の消費と密売が深刻化している。麻薬組織はファヴェーラなどを拠点に活動し、武装化して警察や対立組織との抗争を繰り返しており、治安悪化の大きな要因となっている。

環境破壊:アマゾン熱帯雨林の伐採、違法な鉱山開発、農薬による土壌・水質汚染、都市部の大気汚染などが深刻な環境問題を引き起こしている。これらは生物多様性の損失や気候変動にも繋がり、国内外から厳しい目が向けられている。

これらの社会問題の背景には、歴史的な土地所有制度の不均衡、教育機会の不平等、人種差別、政治腐敗、不十分な法執行体制などが複雑に絡み合っている。政府や市民社会による対策が続けられているが、解決には長期的な取り組みが必要とされている。

8.8. 治安と犯罪

ブラジルは、特に都市部において、暴力犯罪や組織犯罪が深刻な問題となっている。銃器犯罪、殺人、強盗、誘拐などが依然として高い水準で発生しており、市民生活の安全を脅かしている。

2012年のWHOの統計によれば、ブラジルの殺人発生率は人口10万人あたり32人と、世界で最も高い水準の一つであった。2018年には、年間63,880件の殺人が記録されている。ただし、犯罪発生率には地域差があり、サンパウロ州では比較的低い一方、アラゴアス州など一部の州では極めて高い数値を示す。

犯罪の温床となっているのが、都市部に形成されたファヴェーラ(スラム街)である。これらの地域では、麻薬密売組織が勢力を持ち、組織間の抗争や治安部隊との銃撃戦が頻繁に発生し、多くの住民が巻き添えになっている。

ブラジルの警察組織は、連邦警察、連邦幹線道路警察、連邦鉄道警察、州警察(軍警察と文民警察)、そして2019年に新設された連邦・州・連邦直轄区刑務警察など多岐にわたる。また、国家公安部隊も国内の騒乱時に活動する。しかし、警察官の給与水準や労働条件の問題、汚職、過剰な暴力などが指摘されており、司法制度の課題と合わせて、犯罪抑止力の低下や市民の信頼喪失に繋がっている。

ブラジルはまた、収監者数が非常に多い国であり、2014年6月時点で約70万人が収監されており、アメリカ、中国に次いで世界第3位であった。刑務所の過密状態は劣悪な収容環境や暴動の原因となっている。

政府は、警察力の強化、刑務所改革、社会プログラムを通じた犯罪予防など、治安改善に向けた様々な取り組みを行っているが、根本的な解決には至っていない。

8.9. 人権

ブラジルにおける人権状況は、1988年の民主化憲法制定以降、法制度的には大きく前進したが、現実には多くの課題が残されている。

マイノリティの権利:

- 先住民:土地所有権の侵害、資源開発による生活環境の破壊、暴力、医療・教育へのアクセスの困難などが問題となっている。政府は先住民保護区を設定しているが、実効性には課題がある。

- アフリカ系ブラジル人:奴隷制の歴史的影響から、依然として社会経済的地位が低く、構造的な人種差別、警察による暴力の対象となりやすい状況にある。

- 女性:ジェンダーに基づく暴力(特に家庭内暴力やフェミサイド)、性的嫌がらせ、労働市場における差別、政治参加の障壁などが問題である。中絶は厳しく制限されている。

- LGBTQ+:同性結婚は2013年から全国で法的に認められているが、依然として差別や暴力の対象となることが多い。特にトランスジェンダーの人々に対する暴力は深刻である。

警察による暴力と法の執行:警察による超法規的殺害、拷問、不当な逮捕・拘留が報告されており、特に貧困層やアフリカ系の若者が標的となりやすい。司法制度の遅延や免責がこれらの問題を助長している。

刑務所の問題:刑務所の過密状態、劣悪な衛生環境、暴力、ギャングによる支配などが深刻であり、受刑者の基本的な人権が侵害されている。

土地紛争:農村部では、土地なし農民と大地主、あるいは先住民コミュニティと農場経営者などの間で土地をめぐる紛争が頻発し、暴力事件や人権侵害が発生している。

表現・報道の自由:法的には保障されているが、ジャーナリストや人権活動家が脅迫や暴力を受ける事件も後を絶たない。

ブラジル政府は、人権擁護のための国家計画を策定し、関連機関を設置しているが、これらの問題の解決には、法執行機関の改革、司法制度の効率化、差別撤廃に向けた教育・啓発活動、そして社会経済的格差の是正が不可欠である。国内外の人権団体も、ブラジルの人権状況を監視し、改善を求めて活動している。

9. 文化

ブラジル文化は、ヨーロッパ(特にポルトガル)、アフリカ、そして先住民の文化が長年にわたり融合し、独自の多様性と豊かさを育んできた。音楽、ダンス、文学、美術、建築、スポーツ、食文化など、あらゆる分野でその独創性が発揮され、世界中に影響を与えている。陽気で社交的な国民性、家族や共同体を大切にする価値観、そして祭りを愛する精神もブラジル文化の大きな特徴である。

9.1. 音楽

ブラジル音楽は、その多様性と独創性で世界的に知られている。ヨーロッパ、アフリカ、先住民の音楽的伝統が融合し、独自のジャンルを生み出してきた。

- サンバ:ブラジルを代表する音楽でありダンス。20世紀初頭にリオデジャネイロでアフリカ系ブラジル人のコミュニティから生まれた。複雑なリズムと哀愁を帯びたメロディが特徴で、リオのカーニバルでは欠かせない存在である。ユネスコの無形文化遺産にも登録されている。

- ボサノヴァ:1950年代後半にリオデジャネイロで生まれた、サンバにジャズのハーモニーを取り入れた洗練された音楽スタイル。アントニオ・カルロス・ジョビンやジョアン・ジルベルトなどが代表的な音楽家。

- ショーロ:19世紀後半にリオデジャネイロで生まれた器楽音楽。フルート、クラリネット、カヴァキーニョ(小型ギター)、パンデイロ(タンバリン)などで演奏され、即興性と技巧的なメロディが特徴。「ブラジルのジャズ」とも呼ばれる。

- MPB(ムジカ・ポプラール・ブラジレイラ):ブラジルのポピュラー音楽の総称。サンバやボサノヴァ以降に登場した多様な音楽スタイルを含み、社会的なメッセージ性を持つ歌詞や、ロック、ジャズ、フォークロアなど様々な要素を取り入れている。シコ・ブアルキ、カエターノ・ヴェローゾ、ジルベルト・ジルなどが代表的。

- セルタネージャ:ブラジル内陸部(セルトン)発祥のカントリーミュージックに似た音楽。アコーディオンやヴィオラ・カイピーラ(10弦ギター)などが用いられ、男女のデュオが多い。近年、若い世代を中心に絶大な人気を誇る。

- フォホー:ブラジル北東部発祥のダンス音楽。アコーディオン、トライアングル、ザブンバ(大太鼓)の三点セットで演奏されることが多い。フェスタ・ジュニーナ(6月祭)では欠かせない。

- アシェー:バイーア州サルヴァドール発祥の音楽で、サンバ、レゲエ、カンドンブレのリズムなどを取り入れたエネルギッシュなスタイル。カーニバルで人気。

この他にも、マラカトゥ、フレヴォ、サンバ・ヘギなど、地域色豊かな音楽ジャンルが多数存在する。カルロス・ゴメスやエイトル・ヴィラ=ロボスのようなクラシック音楽の作曲家も国際的に評価されている。

9.2. 文学

ブラジル文学は、16世紀のポルトガル人探検家による記録に始まり、植民地時代、帝国時代、そして現代に至るまで、ブラジルの社会、文化、歴史を反映しながら発展してきた。

- 植民地時代:初期の文学は、ペロ・ヴァス・デ・カミーニャによるブラジル「発見」の報告書や、イエズス会士による宗教的な著作が中心であった。18世紀には、ミナスの陰謀に関連する詩人たち(クラウディオ・マヌエル・ダ・コスタ、トマス・アントニオ・ゴンザーガなど)が、新古典主義的な作風でブラジルの自然や自由への憧れを歌った(アルカディア文学)。

- ロマン主義(19世紀前半~半ば):独立後のナショナル・アイデンティティ形成と軌を一にして、ブラジル独自のテーマや題材が追求された。インディアニズモ(先住民賛美)の潮流では、ゴンサウヴェス・ジアスの詩やジョゼ・デ・アレンカールの小説(『オ・グアラニー』、『イラセマ』など)が代表的である。また、カストロ・アルヴェスは奴隷解放を訴える詩で知られる。

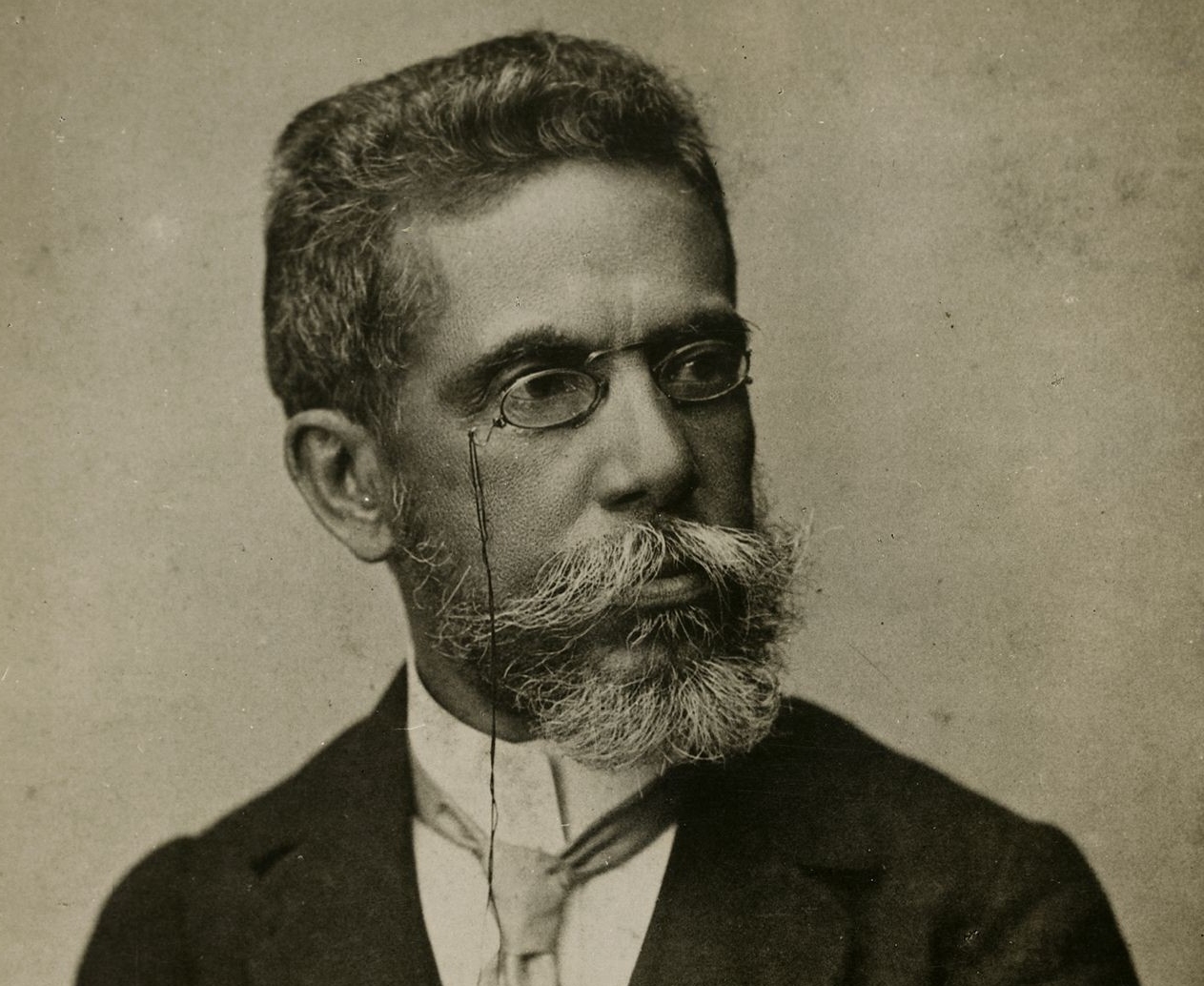

- 写実主義・自然主義(19世紀後半):マシャード・デ・アシスは、心理描写に優れた小説(『ドン・カズムーロ』、『ブラス・クーバス死後の回想』など)でブラジル文学の巨匠とされ、国際的にも高く評価されている。自然主義の作家としては、アルイジオ・アゼヴェード(『コルチッソ』)などがいる。

- 前近代主義(プレモダニズモ)(20世紀初頭):社会の矛盾や地方の現実を描いた作品が登場した。エウクリデス・ダ・クーニャの『奥地(オス・セルトインス)』は、カヌードスの反乱を題材にした社会学的・文学的傑作とされる。リマ・バレットやモンテイロ・ロバートもこの時期に活躍した。

- 近代主義(モダニズモ)(1920年代~):1922年のサンパウロ近代芸術週間を契機に、ヨーロッパの模倣からの脱却とブラジル独自の表現を求める運動が起こった。マリオ・デ・アンドラーデ(『マクナイーマ』)、オスヴァルド・デ・アンドラーデ(「食人宣言」)、マヌエル・バンデイラなどが中心となった。

- 1930年代以降:地方主義(レジオナリズモ)の潮流から、北東部の過酷な現実を描いたグラシリアーノ・ラモス(『乾いた生活』)、ジョルジェ・アマード(『果てしなき大地』、『砂の戦士たち』)、ラケル・デ・ケイロスなどが登場した。詩では、カルロス・ドゥルモン・デ・アンドラーデ、ヴィニシウス・ヂ・モライス、セシリア・メイレレスなどが活躍した。

- 現代:ジョアン・ギマランイス・ローザ(『大いなる奥地:小道』)、クラリセ・リスペクトール(『G.Hの受難』)など、言語表現やテーマにおいて独創的な作家が登場した。近年では、パウロ・コエーリョ(『アルケミスト』)が国際的なベストセラー作家となっている。

ブラジル文学アカデミーは1897年に設立され、マシャード・デ・アシスが初代会長を務めた。ポルトガル語圏の最も権威ある文学賞であるカモンイス賞を、ブラジルはこれまでに10人以上受賞している。

9.3. 美術

ブラジル美術は、16世紀後半にヨーロッパの様式が持ち込まれて以来、独自の発展を遂げてきた。

- 植民地時代(バロック・ロココ):主に教会建築の装飾として発展した。ミナスジェライス州の金鉱山の繁栄を背景に、18世紀にはアレイジャジーニョ(アントニオ・フランシスコ・リズボア)が彫刻や建築で独創的なバロック様式を確立した。マヌエル・ダ・コスタ・アタイデは宗教画で知られる。

- 19世紀(新古典主義・ロマン主義・写実主義):1816年にフランスからフランス美術使節団が招かれ、リオデジャネイロに帝国美術アカデミー(後の国立美術学校)が設立された。ジャン=バティスト・ドブレらが新古典主義を伝え、アカデミズム絵画が主流となった。歴史画や肖像画でヴィクトル・メイレレスやペドロ・アメリコが活躍し、風俗画ではアルメイダ・ジュニオールが知られる。

- 近代主義(モダニズモ)(20世紀前半):1922年のサンパウロ近代芸術週間を契機に、ヨーロッパの前衛美術運動の影響を受けつつ、ブラジル独自のアイデンティティを求める動きが活発化した。アニタ・マルファッティ、タルシラ・ド・アマラル、エミリアーノ・ディ・カヴァルカンティ、ヴィクトル・ブレシェレなどが代表的な作家である。彼らは、ブラジルの自然、神話、民衆生活などを題材に、キュビスム、表現主義、シュルレアリスムなどの要素を取り入れた新しい表現を追求した。カンディド・ポルティナリは、社会的なテーマやブラジルの風土を描いた壁画や絵画で国際的にも評価された。

- 現代美術(20世紀半ば以降):アルフレッド・ヴォルピのような素朴派の画家や、イベレ・カマルゴのような表現主義的な画家、エリオ・オイチシカやリジア・クラークのようなネオ・コンクリート運動の作家たちが登場し、インスタレーションや参加型アートなど多様な表現が展開された。近年では、アドリアナ・ヴァレジョン、ヴィック・ムニーズ、ベアトリス・ミルハゼスなどが国際的に活躍している。

サンパウロ・ビエンナーレは、ヴェネツィア・ビエンナーレに次いで世界で2番目に古い国際美術展であり、ブラジルおよび世界の現代美術の重要な発信地となっている。

9.4. 建築

ブラジルの建築は、その歴史的背景を反映し、多様な様式が混在している。

- ポルトガル植民地時代の建築(16世紀~19世紀初頭):初期には要塞や質素な教会が建てられたが、17世紀から18世紀にかけて、特に北東部やミナスジェライス州の金鉱山都市では、ポルトガルの影響を受けたバロック建築やロココ建築が花開いた。豪華な装飾が施された教会(サルヴァドールのサン・フランシスコ教会、オウロ・プレットのピラール聖母教会など)や、植民地様式の邸宅が特徴的である。

- 19世紀の建築:ブラジル帝国の成立後、ヨーロッパの流行を取り入れ、新古典主義建築が公共建築や都市計画に用いられた。フランス美術使節団の影響も大きかった。後半には、ゴシック・リヴァイヴァル建築やエクレクティシズム(折衷主義)の建物も建てられた。

- 20世紀初頭~半ば:アール・ヌーヴォーやアール・デコの様式が都市部で見られた。1930年代からは、ル・コルビュジエの影響を受けたブラジル独自の近代建築が発展し始めた。ルシオ・コスタやオスカー・ニーマイヤーがその中心となり、リオデジャネイロの教育保健省ビル(1936年-1943年、現グスタボ・カパネマ宮殿)などが初期の代表作である。

- ブラジリアの建設(1950年代後半~1960年):ルシオ・コスタの都市計画とオスカー・ニーマイヤーの主要建築物設計による新首都ブラジリアの建設は、ブラジル近代建築の頂点を示すものであり、1987年にユネスコ世界遺産に登録された。国民会議議事堂、大聖堂、プラナルト宮殿(大統領府)など、曲線的で彫刻的なフォルムを持つニーマイヤーの作品は国際的に高い評価を得た。

- 現代建築:ニーマイヤー以降も、ジョアン・ヴィラノヴァ・アルティガス、パウロ・メンデス・ダ・ロシャ(プリツカー賞受賞者)など、優れた建築家が活躍している。近年では、持続可能性や地域の文脈を重視した建築も注目されている。

著名な造園家ロベルト・ブール・マルクスは、近代的な庭園デザインで知られ、ニーマイヤーの建築作品とも多く協働した。

9.5. 映画

ブラジル映画は、19世紀末の映画揺籃期に始まり、20世紀を通じて独自の発展を遂げてきた。

- 初期(19世紀末~1920年代):1896年にリオデジャネイロで初の映画上映が行われ、間もなく国内での映画製作も始まった。初期は短編の記録映画や劇映画が中心であった。

- サイレント映画・トーキー初期(1930年代~1940年代):マリオ・ペイショット監督の実験的な作品『リミッチ』(1931年)は今日高く評価されている。ウンベルト・マウロもこの時期の重要な監督である。アメリカ映画の影響も強く、観光振興目的の映画も製作された。

- スタジオシステムと大衆映画(1940年代~1950年代):アトランティダ社やヴェラ・クルス社といった映画スタジオが設立され、ミュージカルコメディ(チャンシャーダ)やメロドラマなど、大衆的なジャンルの映画が多数製作された。

- シネマ・ノーヴォ(1960年代~1970年代初頭):イタリアのネオレアリズモやフランスのヌーヴェルヴァーグの影響を受け、ブラジルの社会問題を批判的に描き、独自の映画言語を追求する運動として起こった。グラウベル・ローシャ(『黒い神と白い悪魔』、『狂乱の大地』)、ネルソン・ペレイラ・ドス・サントス(『乾いた生活』)、ルイ・ゲーハ、カルロス・ヂエギスなどが代表的な監督である。この運動は国際的にも高く評価され、ブラジル映画の名を世界に知らしめた。

- エンブラフィルメ時代と多様化(1970年代~1980年代):軍事政権下で、国営の映画製作・配給会社エンブラフィルメが設立され、国内映画産業を支援したが、検閲も行われた。この時期には、シネマ・ノーヴォの監督たちが活動を続ける一方、より大衆的な作品や多様なジャンルの映画も製作された。ブルーノ・バヘット(『未亡人ドナ・フロールの理想的再婚生活』)などがヒット作を生んだ。

- 「ブラジル映画の再生」以降(1990年代~現代):1990年代初頭の経済危機とエンブラフィルメ解体によりブラジル映画は一時停滞したが、1990年代半ばから復活を遂げた。ウォルター・サレス(『セントラル・ステーション』)、フェルナンド・メイレレス(『シティ・オブ・ゴッド』)、ジョゼ・パジーリャ(『エリート・スクワッド』シリーズ)などが国際的に成功を収めている。近年では、社会派ドラマ、コメディ、アクション、ドキュメンタリーなど、多様なジャンルの作品が製作され、国内外の映画祭で注目を集めている。

主要な映画祭としては、サンパウロ国際映画祭、リオデジャネイロ国際映画祭、グラマード映画祭などがある。

9.6. 演劇

ブラジル演劇は、植民地時代に始まり、社会の変化や海外の演劇思潮の影響を受けながら独自の発展を遂げてきた。

- 植民地時代(16世紀~19世紀初頭):演劇は主にイエズス会士によるカトリック布教の手段として用いられた。先住民の言語や文化を取り入れた宗教劇が上演された。18世紀には、都市部でアマチュア劇団によるヨーロッパ演劇の模倣が行われるようになった。

- 19世紀:独立後、リオデジャネイロやサルヴァドールなどの都市に劇場が建設され、プロの劇団も登場した。ロマン主義演劇が主流となり、ジョアン・カエターノのような名優が活躍した。マルティンス・ペーナは、ブラジルの風俗を軽妙に描いた喜劇で「ブラジル喜劇の父」と称される。後半には、写実主義や自然主義の影響を受けた作品も現れた。

- 20世紀前半:海外の劇団の巡業や、ピランデッロなどの近代劇作家の影響を受け、ブラジル演劇も近代化の動きを見せた。しかし、商業主義的な演劇が中心で、実験的な試みは少なかった。

- 現代演劇の勃興(1940年代~):1943年に設立された「オス・コメディアス(喜劇人たち)」や、イタリア人演出家アドルフォ・チェリらが設立した「テアトロ・ブラジレイロ・デ・コメディア(ブラジル喜劇劇場)」(TBC)などが、海外の現代戯曲を積極的に紹介し、ブラジル演劇の水準向上に貢献した。

- アリーナ劇場とオフィシナ劇場(1950年代~1960年代):アウグスト・ボアールが主宰したサンパウロのアリーナ劇場は、ブラジル人作家によるオリジナル戯曲の上演や、観客参加型の演劇を試み、社会変革を目指す演劇運動の拠点となった。ジョゼ・セルソ・マルチネス・コヘイアが率いるオフィシナ劇場も、革新的で政治的な作品を上演し、大きな影響を与えた。この時期、ジャンフランチェスコ・グァルニエリ、オズヴァルド・ヂ・アンドラーヂ(再評価)、プラシド・ジアスらが重要な劇作家として活躍した。

- 軍事独裁政権下とその後(1960年代後半~):軍事政権下では検閲や弾圧により演劇活動は困難を極めたが、隠喩や象徴を用いた抵抗の演劇も続けられた。ボアールは亡命先で「被抑圧者の演劇」の理論と実践を発展させた。民政移管後は、表現の自由が回復し、多様なテーマやスタイルの演劇が上演されている。

現代ブラジル演劇は、社会問題、アイデンティティ、歴史などをテーマにした作品が多く、実験的な試みも活発に行われている。

9.7. 食文化

ブラジルの食文化は、先住民、ポルトガル、アフリカ、そしてその後のヨーロッパやアジアからの移民たちが持ち込んだ多様な食材と調理法が融合し、地域ごとに特色豊かな料理を生み出している。

代表的な料理:

- フェジョアーダ (Feijoada):ブラジルの国民食ともいえる、黒豆と豚肉(耳、足、尾、ソーセージなど)や牛肉を長時間煮込んだ料理。ご飯、ケールのソテー(コウヴィ)、オレンジのスライス、ファロッファ(キャッサバ芋の粉を炒めたもの)などと共に供される。

- シュラスコ (Churrasco):大きな串に刺した牛肉や豚肉、鶏肉などを炭火で焼き、ナイフで削ぎ落として食べるブラジル式バーベキュー。南部ガウーショ(牧童)の料理が起源。シュラスカリアと呼ばれる専門店では、様々な部位の肉が食べ放題(ホジージオ形式)で提供される。

- ムケッカ (Moqueca):魚介類をココナッツミルク、デンデオイル(パーム油)、トマト、タマネギ、コリアンダーなどと共に煮込んだシチュー。バイーア州の「ムケッカ・バイアーナ」とエスピリトサント州の「ムケッカ・カピシャーバ」(デンデオイルやココナッツミルクを使わない)が有名。

- ヴァタパ (Vatapá):エビ、魚、パン、ココナッツミルク、デンデオイル、香辛料などをミキサーにかけ、煮詰めて作る濃厚なクリーム状の料理。バイーア料理の代表格。

- アカラジェ (Acarajé):黒目豆のペーストをデンデオイルで揚げたものに、ヴァタパやサラダ、エビなどを挟んで食べるストリートフード。バイーア州が本場。

- コシーニャ (Coxinha):鶏肉のほぐし身を衣で包んで揚げた、ブラジル風コロッケ。

- ポン・デ・ケイジョ (Pão de Queijo):タピオカ粉とチーズを使った、もちもちとした食感のチーズパン。ミナスジェライス州が発祥。

- パステウ (Pastel):薄い生地で肉やチーズ、パルミット(ヤシの新芽)などを包んで揚げた、ブラジル風揚げパイ。

食材と飲料:

- 果物:マンゴー、パパイヤ、アサイー、クプアス、カシュー、グアバ、マラクジャ(パッションフルーツ)、パイナップルなど、熱帯・亜熱帯の果物が豊富で、ジュースやデザートに多用される。

- コーヒー:世界最大の生産国であり輸出国。ブラジル人の日常生活に欠かせない。

- カシャッサ:サトウキビを原料とする蒸留酒。代表的なカクテル「カイピリーニャ」のベースとなる。

- ガラナ:アマゾン原産の植物の実から作られる炭酸飲料。

各地域には、アマゾン川流域の魚料理、北東部の乾燥肉料理、南部のマテ茶(シマホン)など、独自の食文化が根付いている。また、イタリア系移民によるパスタやピザ、ドイツ系移民によるソーセージやビール、日系移民による寿司や天ぷらなどもブラジル社会に浸透している。

9.8. スポーツ

ブラジルにおいてスポーツは国民生活に深く根付いており、特にサッカーは単なるスポーツを超えた国民的熱狂の対象となっている。

サッカー:ブラジルは世界屈指のサッカー強国であり、「セレソン」(Seleçãoポルトガル語、代表チームの意)はFIFAワールドカップで史上最多の5回優勝(1958年、1962年、1970年、1994年、2002年)を誇る。ペレ、ガリンシャ、ジーコ、ロマーリオ、ロナウド、ロナウジーニョ、カカ、ネイマールなど、数多くの伝説的な選手を輩出してきた。国内リーグ(カンピオナート・ブラジレイロ)も高い人気を誇り、多くの強豪クラブが存在する。フットサルやビーチサッカーも盛んで、世界トップレベルの実力を持つ。

バレーボール:サッカーに次ぐ人気スポーツであり、男女ともに世界トップクラスの実力を誇る。男子代表はオリンピック金メダル3回、世界選手権3回、女子代表はオリンピック金メダル2回、ワールドグランプリ多数優勝などの実績がある。

ブラジリアン柔術:日本の柔道や柔術をベースにブラジルで独自に発展した格闘技。グレイシー一族によって広められ、総合格闘技(MMA)の発展に大きな影響を与えた。

その他のスポーツ:

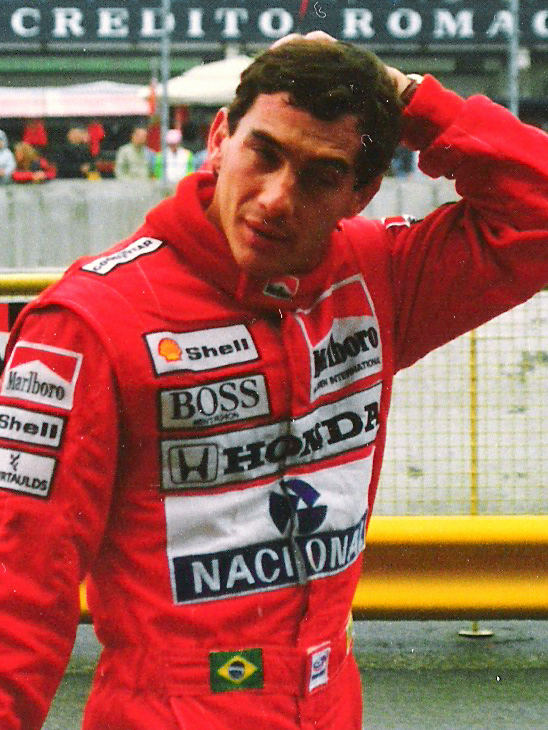

- モータースポーツ:F1では、エマーソン・フィッティパルディ、ネルソン・ピケ、アイルトン・セナといった3人のワールドチャンピオンを輩出している。インテルラゴス・サーキットでは毎年ブラジルグランプリが開催される。

- バスケットボール:男子代表は世界選手権で2回優勝している。

- カポエイラ:アフリカ系ブラジル人の文化から生まれた、格闘技、ダンス、音楽が融合した独特の文化。

- ビーチバレー、サーフィン、スケートボードなども人気がある。

ブラジルは、1950 FIFAワールドカップ、2014 FIFAワールドカップ、2016年リオデジャネイロオリンピック・2016年リオデジャネイロパラリンピックなど、多くの大規模な国際スポーツイベントを開催してきた。

9.9. メディア

ブラジルのメディアは、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、そして近年急速に普及したインターネットから構成される。

テレビ:ブラジルで最も影響力のあるメディアであり、国民の主要な情報源および娯エンターテイメント手段となっている。ヘジ・グローボ(Rede Globo)は国内最大のテレビネットワークであり、世界でも有数の規模を誇る。その他、SBT、ヘジ・レコード、ヘジ・バンデリアンチス、RedeTV!などが主要な地上波ネットワークである。テレノベラ(連続ドラマ)は非常に人気が高く、社会現象となることもある。

ラジオ:テレビが登場する以前から国民に親しまれており、現在も音楽、ニュース、スポーツ中継などで重要な役割を果たしている。

新聞・雑誌:全国紙としては『フォーリャ・デ・サンパウロ』、『オ・グローボ』、『エスタド・デ・サンパウロ』などが知られている。特定の分野に特化した雑誌も多数発行されている。

インターネット:2000年代後半から急速に普及し、ニュースサイト、ソーシャルメディア、動画共有プラットフォームなどが広く利用されている。2009年時点で、携帯電話およびインターネットの利用者は世界第5位であった。

ブラジルのメディア所有は一部の家族や企業グループに集中している傾向があり、メディアの多様性や報道の公正性については議論がある。表現の自由は憲法で保障されているが、ジャーナリストが脅迫や暴力を受ける事件も報告されている。

1960年代半ばまでに、ブラジルの大学はIBMやバローズのメインフレームコンピュータを導入していた。1970年代から1980年代にかけて、ブラジル政府は国内のコンピュータ製造業を保護するために外国からの輸入を制限した。1980年代には、ブラジルは国内で販売されるコンピュータの半分を生産していた。

2010年5月、ブラジル政府は国際テレビ局TVブラジル・インテルナシオナルを立ち上げ、当初は49カ国に放送した。商業テレビチャンネルとしては、Globo Internacional、RecordTV Internacional、Band Internacionalなどが国際的に放送されている。

9.10. 祝祭・年中行事

ブラジルでは、カトリックの伝統とアフリカや先住民の文化が融合した多様な祝祭や年中行事が国中で祝われる。これらは国民の生活に彩りを与え、コミュニティの絆を強める重要な役割を果たしている。

リオのカーニバル(Carnaval):世界で最も有名で盛大な祭りの一つ。毎年2月または3月の四旬節の前に開催される。リオデジャネイロでは、サンボードロモでエスコーラ・デ・サンバ(サンバチーム)による豪華絢爛なパレードコンテストが繰り広げられる。サンパウロ、サルヴァドール、レシフェ、オリンダなど、他の都市でも独自のカーニバルが開催され、多くの観光客を惹きつける。期間中は国中がサンバのリズムと熱気に包まれる。

フェスタ・ジュニーナ(Festa Junina、6月祭):6月(南半球では冬の初め)に聖ジョアン、聖アントニオ、聖ペドロの祝日を祝う祭り。北東部で特に盛大に行われる。伝統衣装(農村風の服装)、焚き火、フォルクローレ音楽(フォホーなど)、伝統的な食べ物(トウモロコシ料理、ピーナッツ菓子など)、クアドリーリャ(フォークダンス)などが特徴。

独立記念日(Dia da Independência):9月7日。1822年のポルトガルからの独立を祝う国民の祝日。各地で軍事パレードや祝賀行事が行われる。

共和国宣言記念日(Proclamação da República):11月15日。1889年の帝政崩壊と共和制樹立を記念する祝日。

聖母アパレシーダの日(Nossa Senhora Aparecida):10月12日。ブラジルの守護聖人である聖母アパレシーダを祝うカトリックの祝日であり、国民の祝日でもある。同日は「子供の日」としても祝われる。

クリスマス(Natal):12月25日。家族で集まり、伝統的な料理やプレゼント交換で祝う。

死者の日(Dia de Finados):11月2日。故人を偲び、墓参りをする日。

この他にも、各州や都市、宗教、民族グループに固有の祭りや行事が数多く存在する。

9.11. 世界遺産

ブラジルは、その豊かな自然と多様な文化を反映する数多くのユネスコ世界遺産を有する。2024年時点で、文化遺産15件、自然遺産7件、複合遺産1件が登録されている。

文化遺産:

- 古都オウロ・プレット(1980年)

- オリンダ歴史地区(1982年)

- グアラニーのイエズス会伝道所群(1983年、アルゼンチンと共有)- ブラジル側はサン・ミゲル・ダス・ミソンイス遺跡

- サルヴァドール・デ・バイーア歴史地区(1985年)

- ボン・ジェズス・ド・コンゴーニャスの聖所(1985年)

- ブラジリア(1987年)

- カピバラ山地国立公園(1991年)- 岩絵群

- サン・ルイス歴史地区(1997年)

- ディアマンティーナ歴史地区(1999年)

- ゴイアス歴史地区(2001年)

- サンクリストヴァンのサンフランシスコ広場(2010年)

- リオデジャネイロ:山と海との間のカリオカの景観群(2012年)

- パンプーリャの近代建築群(2016年)

- ヴァロンゴ埠頭考古遺跡(2017年)

- ロベルト・ブール・マルクスの仕事場(2021年)

自然遺産:

- イグアス国立公園(1986年)

- コスタ・ド・デスコブリメントの熱帯雨林保護区群(1999年)

- 大西洋岸森林南東部の保護区群(1999年)

- 中央アマゾン保全地域群(2000年、2003年拡大)

- パンタナル自然保全地域(2000年)

- ブラジルの大西洋上の島々:フェルナンド・デ・ノローニャ諸島とロカス環礁の保護区群(2001年)

- セラード保護地域群:ヴェアデイロス平原国立公園とエマス国立公園(2001年)

複合遺産:

- パラチーとイーリャ・グランジの文化と生物多様性(2019年)

これらの世界遺産は、ブラジルの自然の壮大さと、先住民文化、植民地時代の遺産、近代建築など、多層的な文化の歴史を物語っている。

10. 著名な出身者

ブラジルは、政治、経済、学術、文化、スポーツなど、様々な分野で国際的に活躍する多くの著名人を輩出してきた。

- 政治・社会運動:

- ジェトゥリオ・ヴァルガス:元大統領、ブラジル近代化に大きな影響。

- ジュセリーノ・クビシェッキ:元大統領、首都ブラジリア建設を推進。

- ルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルヴァ:元・現大統領、貧困削減政策で評価。

- シコ・メンデス:環境保護活動家、アマゾン熱帯雨林保護に尽力。

- ドム・エウデル・カマラ:カトリック大司教、解放の神学の指導者、人権擁護活動家。

- 経済:

- アビーリオ・ディニス:実業家、小売大手GPAの元経営者。

- ジョルジェ・パウロ・レマン:投資家、実業家、3Gキャピタルの共同創業者。

- 学術・思想:

- パウロ・フレイレ:教育学者、『被抑圧者の教育学』の著者。

- ジルベルト・フレイレ:社会学者、人類学者、『大邸宅と奴隷小屋』の著者。

- セウソ・フルタド:経済学者、構造主義開発経済学の代表的人物。

- ミルトン・サントス:地理学者、第三世界の都市空間研究で著名。

- 文化(文学・音楽・美術・建築・映画):

- マシャード・デ・アシス:小説家、ブラジル文学の巨匠。

- ジョルジェ・アマード:小説家、『ガブリエラ、丁子と肉桂』などで国際的に知られる。

- クラリセ・リスペクトール:小説家、独創的な文体で知られる。

- パウロ・コエーリョ:小説家、『アルケミスト 星の王子さま』は世界的ベストセラー。

- エイトル・ヴィラ=ロボス:作曲家、ブラジル最大のクラシック音楽家。

- アントニオ・カルロス・ジョビン:作曲家、ボサノヴァの創始者の一人。

- ジョアン・ジルベルト:歌手、ギタリスト、ボサノヴァの父。

- オスカー・ニーマイヤー:建築家、ブラジリアの主要建築物を設計。

- カンディド・ポルティナリ:画家、ブラジルを代表する近代画家。

- グラウベル・ローシャ:映画監督、シネマ・ノーヴォ運動の中心人物。

- フェルナンド・メイレレス:映画監督、『シティ・オブ・ゴッド』で国際的に成功。

- スポーツ:

- ペレ:サッカー選手、「サッカーの王様」。

- ジーコ:サッカー選手、元日本代表監督。

- アイルトン・セナ:F1ドライバー、3度のワールドチャンピオン。

- グスタボ・クエルテン:テニス選手、全仏オープン3度優勝。

- オスカー・シュミット:バスケットボール選手、「聖なる手」。

- セーザル・シエロ:競泳選手、オリンピック金メダリスト。

- アンダーソン・シウバ:総合格闘家、元UFCミドル級王者。

- マルタ・ビエイラ・ダ・シルバ:女子サッカー選手、FIFA女子最優秀選手賞多数受賞。

上記以外にも、多くのブラジル人が各分野で国際的な功績を残している。日系ブラジル人の中からも、セルジオ越後(サッカー)、ラモス瑠偉(サッカー)、小野リサ(ボサノヴァ歌手)、田中マルクス闘莉王(サッカー)など、多くの著名人が輩出されている。