1. 概要

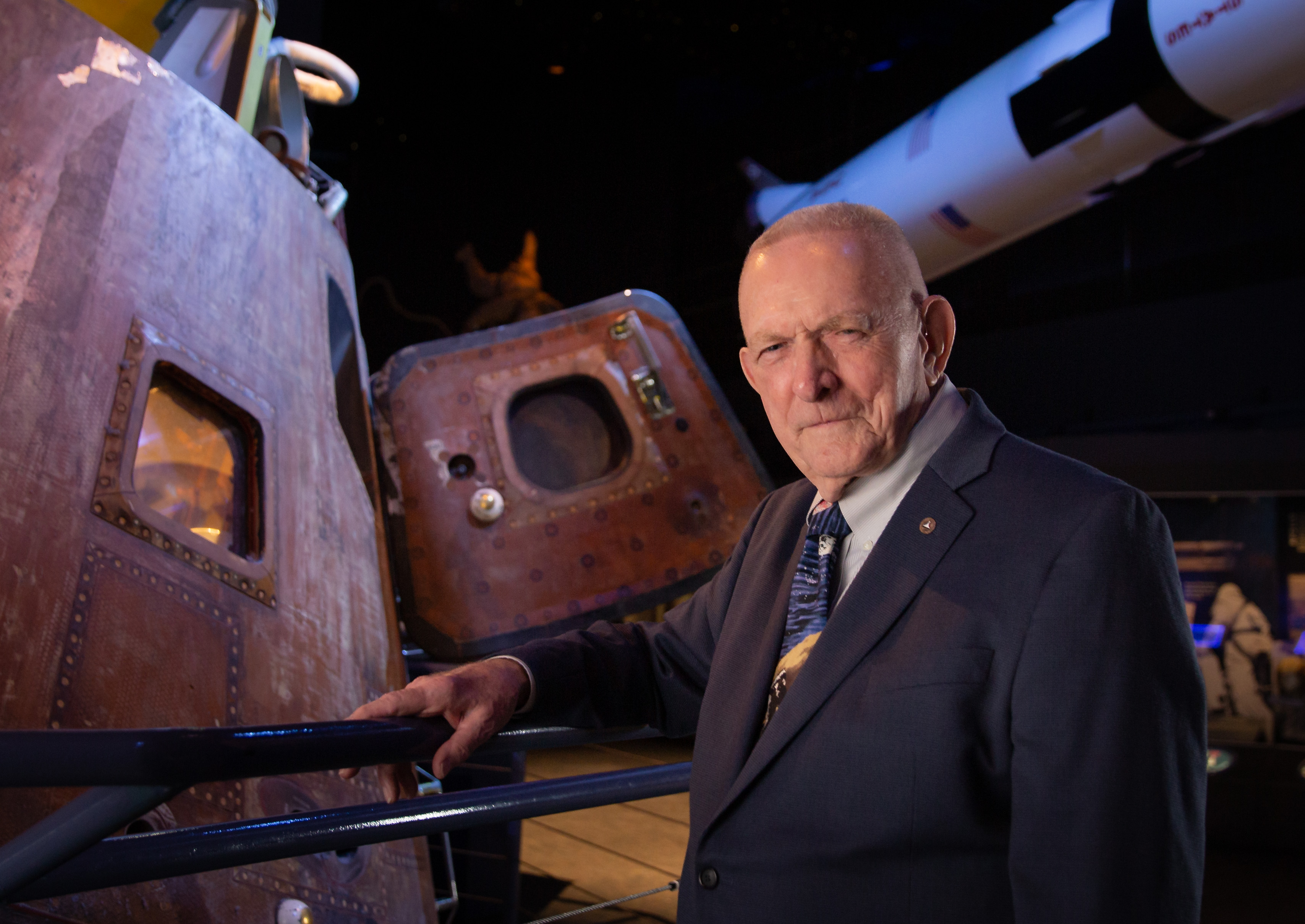

ユージン・フランシス・「ジーン」・クランツ(Eugene Francis "Gene" Kranzユージン・フランシス・"ジーン"・クランツ英語、1933年8月17日 - )は、アメリカの航空宇宙エンジニア、元戦闘機パイロットであり、NASAの元フライトディレクター兼マネージャーである。クランツはNASAの2代目フライトディレクター長を務め、マーキュリー計画、ジェミニ計画、そして最初の月面着陸ミッションであるアポロ11号を含むアポロ計画のミッションを指揮した。彼は特に、アポロ13号の乗組員を救うためにミッションコントロールチームを指揮し、成功を収めたことで広く知られている。このミッションを題材とした1995年の映画『アポロ13』では、俳優のエド・ハリスがクランツを演じ、その演技でアカデミー助演男優賞にノミネートされた。

クランツは、特徴的な短く刈り込んだフラットトップヘアスタイルと、フライトディレクターとしての任務のために妻のマルタ・クランツがさまざまなスタイルと素材で作った、こざっぱりとした「ミッション」ベスト(ウェストコート)を着用していたことでも知られる。彼は「タフで有能」(tough and competentタフ・アンド・コンピテント英語)という有名なフレーズを生み出し、これは後に「クランツの金言」(Kranz Dictumクランツ・ディクタム英語)として知られるようになった。彼は多くの映画、ドキュメンタリー、書籍、雑誌記事の主題となっており、1970年には大統領自由勲章を受章している。2010年のスペース財団の調査では、最も人気のある宇宙ヒーローの第2位にランクされた。

2. 初期生と教育

2.1. 出生と家族背景

クランツは1933年8月17日にオハイオ州トレドで生まれた。彼はウィリス・オーバーランドのジープ生産工場を見下ろす農場で育った。彼の父レオ・ピーター・クランツはドイツ移民の息子で、第一次世界大戦中はアメリカ陸軍の衛生兵として従軍した。父はクランツがわずか7歳だった1940年に亡くなった。クランツにはルイーズとヘレンという2人の姉がいる。

2.2. 学歴と軍務経験

クランツはセントラル・カトリック高校に通い、幼い頃から宇宙に強い興味を抱いていた。高校時代には、「惑星間ロケットの設計と可能性」(The Design and Possibilities of the Interplanetary Rocketザ・デザイン・アンド・ポッシビリティーズ・オブ・ジ・インタープラネタリー・ロケット英語)と題した、月へ向けた単段式宇宙輸送機(SSTO)ロケット飛行についての論文を執筆した。

1951年に高校を卒業した後、彼は大学に進学し、1954年にセントルイス大学のパークスカレッジ(工学および航空学部からなる)で航空工学の理学士号を取得して卒業した。大学卒業後、アメリカ空軍予備役軍団の少尉として任官し、1955年にテキサス州ラックランド空軍基地でパイロット訓練を修了した。航空機搭乗員バッジを受け取って間もなく、メキシコ革命下のメキシコから逃れてきたメキシコ移民の娘、マルタ・カディナと結婚した。その後、クランツは韓国に派遣され、F-86 セイバー戦闘機を操縦し、朝鮮DMZ周辺のパトロール作戦に従事した。

韓国での任務を終えた後、クランツは空軍を退役し、マクドネル・エアクラフト・コーポレーションに勤務した。ここでは、ホロマン空軍基地の研究センターでアメリカ空軍向けの新しい地対空ミサイル(SAM)と空対地ミサイルの研究およびテストを支援した。彼は1972年に大尉として空軍予備役軍団から除隊した。

3. NASAでのキャリア

3.1. 初期における役割

ホロマン空軍基地での研究試験を完了した後、クランツはマクドネル・エアクラフトを離れ、当時バージニア州のラングレー研究所に拠点を置いていたNASAの宇宙タスクグループに参加した。NASA入社後、フライトディレクターのクリストファー・C・クラフト・ジュニアにより、無人マーキュリー・レッドストーン1号(MR-1)のテストミッション(クランツの自伝では、打ち上げに失敗してわずか4インチしか上昇しなかったことから「4インチフライト」と称されている)におけるミッションコントロールの手順担当官に任命された。

手順担当官として、クランツはケープ・カナベラルの発射管理チームとマーキュリー・コントロールとの統合を担当した。彼はミッションを計画どおりに継続するか中止するかを決定する「Go/NoGo」手順書を作成した。また、ケープ・カナベラルのコントロールセンターと、世界中に配置された14の追跡ステーションおよび2つの追跡船(テレタイプ端末を介して)との間の交換手のような役割も果たした。クランツは、アメリカ人をそれぞれ初めて宇宙と軌道に送り込んだマーキュリー・レッドストーン3号(MR-3)とマーキュリー・アトラス6号(MA-6)の飛行を含む、全ての有人および無人マーキュリー飛行でこの役割を遂行した。

MA-6の後、彼は1962年5月のスコット・カーペンター飛行士によるマーキュリー・アトラス7号(MA-7)でアシスタント・フライトディレクター(AFD)に昇格した。MA-7はAFDとしての彼の最初の任務であり、クラフト(MA-7のフライトディレクター)の補佐を務めた。MA-7の危機を乗り越え、宇宙飛行士の生命が救われたのは、ミッションコントロール全体の努力の賜物であるが、クランツとクラフトは主要な役割を果たした。

クランツは残りの2回のマーキュリー飛行と最初の3回のジェミニ飛行でも引き続きAFDの職務を務めた。

3.2. ジェミニ計画

その後のジェミニ計画において、クランツはフライトディレクターの地位に昇格した。1965年のジェミニ4号では、米国初の船外活動(EVA)と4日間の飛行を達成したこのミッションで、いわゆる「オペレーションシフト」という彼の最初のフライトディレクターとしてのシフトを務めた。

3.3. アポロ計画

ジェミニ計画の後、クランツはアポロ1号、アポロ5号、アポロ7号、アポロ9号を含む奇数番号のアポロミッションでフライトディレクターを務めた。これには、月着陸船の最初の(そして唯一の)無人試験を成功させたアポロ5号も含まれる。そして、1969年7月20日に月着陸船イーグルが月面に着陸した際、彼はアポロ11号のフライトディレクターとしてその歴史的瞬間を見守っていた。

クランツは、有人アポロ計画のために選ばれた最初のフライトディレクターの一人であった。マーキュリー計画やジェミニ計画では、請負業者としてマクドネル・ダグラスと協力していたが、アポロ計画ではロックウェル・インターナショナルが新しい請負業者となった。クランツは、ロックウェルが当時航空工学の分野では主要な存在であったものの、宇宙産業では新参であり経験が浅かったと述べている。

アポロ計画の部門長に任命されたクランツの任務には、ミッションの準備と設計、手順書の作成、そして各種ハンドブックの整備が含まれていた。クランツは、アポロ計画と他の計画との大きな違いは、時間が非常に重要な因子であったことだと説明している。他のミッションでは十分な時間が割り当てられていた一方、アポロ計画ではそのような余裕は与えられなかった。NASAが出版した書籍『アポロ計画を成功させたのは何か』(What Made Apollo a Success?ワット・メイド・アポロ・ア・サクセス?英語)には、クランツとジェイムズ・オーティス・コヴィントンによって執筆された飛行制御に関する詳細なセクションが掲載されており、アポロ計画の飛行制御部門についてさらに詳しい情報を提供している。

クランツは、ミッションコントロールのロゴは興味深いものであり、それは「献身」「チームワーク」「規律」「士気」「タフ」「有能」「リスク」「犠牲」といった概念と関連付けていると述べている。

3.4. アポロ13号

クランツは、NASAの有人月面着陸ミッションであるアポロ13号で、リード・フライトディレクター(「ホワイトフライト」と通称される)としての役割を最もよく知られている。機械船の一部が爆発した際、彼の「ホワイトチーム」は事故の最初の数時間に対応し、報道機関からは「タイガーチーム」と呼ばれた。彼らは宇宙船の消耗品(酸素、電気、水)の消費に関する制約を設定し、地球帰還軌道中の3回の軌道修正噴射、そして宇宙飛行士が司令船で安全に地球に着陸するための電源投入手順を制御した。彼のリーダーシップとチームの努力により、危機的状況下で乗組員全員を無事に地球へ帰還させることに成功した。この功績に対し、当時のNASA長官であったトーマス・O・ペインは、リチャード・ニクソン大統領との協議の中で、クランツと彼のチームに大統領自由勲章を授与することを推薦した。

3.5. 後期キャリアと引退

クランツはアポロ17号までフライトディレクターを務め、同ミッションの打ち上げ監督がフライトディレクターとしての最後のシフトとなった。その後、1974年にNASAミッションオペレーションの副局長に昇進し、1983年には局長に就任した。彼は1986年1月28日のスペースシャトル「チャレンジャー」号(STS-51-L)の喪失時もミッションコントロールにいた。1993年に光学的な欠陥があったハッブル宇宙望遠鏡を修理したSTS-61の成功を最後に、1994年にNASAを退職した。

4. 退職後の活動

クランツは2000年に自伝『フェイリャー・イズ・ノット・アン・オプション』(Failure Is Not An Optionフェイリャー・イズ・ノット・アン・オプション英語)を出版した。このタイトルは、1995年の映画『アポロ13』で俳優エド・ハリスが演じるクランツのセリフから借用したものである。ヒストリーチャンネルは、後にこのタイトルを基に、2004年にミッションコントロールに関するドキュメンタリーを制作した。

2017年からは、ジョンソン宇宙センターのミッションコントロールセンターを、アポロ11号ミッションが行われた1969年当時の外観と機能に復元する作業を主導し、その進行を支援した。総額500.00 万 USDを投じたこのプロジェクトは、アポロ11号ミッションの50周年記念に合わせて完成させることを目的としていた。この取り組みが評価され、ヒューストン市長シルベスター・ターナーは、2018年10月23日を「ジーン・クランツ・デー」と宣言した。2018年にスペースセンター・ヒューストンが主催した「トゥ・ザ・ムーン・アンド・ビヨンド」(To the Moon and Beyondトゥ・ザ・ムーン・アンド・ビヨンド英語)昼食会では、STEM分野でのキャリアを志す若き学生に資金を提供する「ジーン・クランツ奨学金」が設立された。また、2019年秋にはオハイオ州議会が8月17日を「ジーン・クランツ・デー」に指定する法案「下院法案358号」を提出し、2020年6月時点で州下院を通過し、州上院での審議を待っている。

退職後、クランツは復元されたボーイングB-17フライングフォートレスのフライトエンジニアとなり、6年間、米国各地の航空ショーで飛行した。現在も彼は宇宙プログラムでの経験について講演を行い、聴衆にモチベーションを与える活動を続けている。

5. 哲学と主要概念

5.1. 「タフで有能」 (クランツの金言)

アポロ1号の災害(ガス・グリソム、エドワード・ホワイト、ロジャー・チャフィーの死亡)を受けて、クランツは事故後の月曜日の朝に彼の部門とフライトコントロールチームの会議を招集した。この集まりでクランツが行った演説は「クランツの金言」として知られ、将来の宇宙飛行に対する彼の価値観と訓戒はNASAへの彼の遺産となっている。

クランツの演説は次のように述べられている。

「宇宙飛行は、不注意、無能さ、怠慢を決して許さない。どこかで、どういうわけか、我々はしくじった。設計、製造、テストのいずれかに問題があったのかもしれない。それが何であれ、我々はそれに気づくべきだった。我々はスケジュールに夢中になりすぎ、日々の業務で見えていた全ての問題を無視した。プログラムの全ての要素が困難に陥っており、我々もそうだった。シミュレーターは機能せず、ミッションコントロールは事実上全ての分野で遅れを取り、飛行およびテスト手順は日々変更されていた。我々が行ったことのどれ一つとして、長く通用するものはなかった。誰もが立ち上がって、『くそ、やめろ!』とは言わなかった。トンプソン委員会が何を見つけ出すか知らないが、私が何を見つけたかは知っている。我々が原因だ!我々は準備ができていなかった!我々は自分の仕事をしていなかった。我々はサイコロを振っていたのだ。打ち上げの日までに全てがまとまることを願いながら、心の中では奇跡が必要だと知っていた。我々はスケジュールを強行し、我々が失敗する前にケープが遅れることに賭けていたのだ。」

「今日から、フライトコントロールは二つの言葉で知られるだろう。『タフ』と『有能』だ。『タフ』とは、我々が行うこと、あるいは行わなかったことに対して、永遠に責任を持つということだ。我々は二度と責任を妥協しない。ミッションコントロールに入るたびに、我々が何を代表しているかを知るだろう。『有能』とは、何も当然のこととしないということだ。我々の知識とスキルにおいて、決して不足が見つかることはないだろう。ミッションコントロールは完璧になる。今日この会議を出たら、君たちは自分のオフィスに行き、そこで最初にすべきことは、黒板に『タフで有能』と書くことだ。それは決して消してはならない。毎日部屋に入るとき、この言葉がグリソム、ホワイト、チャフィーが払った代償を思い出させるだろう。これらの言葉は、ミッションコントロールの仲間入りをするための入場料なのだ。」

2003年のスペースシャトル・コロンビア号空中分解事故の後、NASA長官のショーン・オキーフは、事故への対応としてどのような変更を行うべきかという議論の中で、この演説を引用した。「タフで有能」という言葉に言及し、「これらの言葉はNASAの仲間入りをするための入場料であり、我々はそのように受け止めるべきだ」と述べた。

5.2. 「失敗は許されない」という言葉

クランツは「失敗は許されない」(Failure Is Not An Optionフェイリャー・イズ・ノット・アン・オプション英語)というフレーズと深く結びつけられている。この言葉は、1995年の映画『アポロ13』で、クランツ役を演じた俳優エド・ハリスによって発せられたものである。クランツ自身も、2000年に出版した自伝のタイトルにこの言葉を使用している。その後、ヒストリーチャンネルが2004年に制作したNASAに関するドキュメンタリーのタイトルとなり、その続編『ビヨンド・ザ・ムーン:フェイリャー・イズ・ノット・アン・オプション2』(Beyond the Moon: Failure Is Not an Option 2ビヨンド・ザ・ムーン:フェイリャー・イズ・ノット・アン・オプション・ツー英語)のタイトルにも用いられた。クランツは現在も、歴史的なアポロ13号飛行制御室を含め、世界中で「失敗は許されない」と題したモチベーション講演を行っている。

しかし、「失敗は許されない」というフレーズは、実際には『アポロ13』の脚本家の一人であるビル・ブロイルズ・ジュニアによって考案されたものであり、クランツ自身ではなく、アポロ13号ミッションコントロールの別のメンバーである飛行力学担当官(FDO)ジェリー・ボスティーックが発した同様の言葉に基づいている。ボスティーックによれば、その経緯は次の通りである。

「『失敗は許されない』という表現に関して、クランツがその言葉を使ったことはないというのは正しい。映画の準備中、脚本家であるアル・レイナートとビル・ブロイルズは、クリアレイクまで私に『ミッションコントロールの人々は実際にどのような感じなのか?』とインタビューしに来た。彼らの質問の一つは、『誰もが、あるいは少なくとも数人がパニックに陥るような時はなかったのですか?』というものだった。私の答えは、『いや、悪いことが起きた時、我々はただ冷静に全ての選択肢を並べ、失敗はその一つではなかった。我々は決してパニックにならなかったし、解決策を見つけることを決して諦めなかった』というものだった。ビル・ブロイルズがすぐに帰りたがっているのを感じ、彼がインタビューに飽きたのだと思った。数ヶ月後になって初めて、彼らが車に乗って帰る際、彼が『これだ!これこそが映画全体のキャッチフレーズだ、失敗は許されない。あとは誰に言わせるかを考えればいいだけだ』と叫び始めたことを知った。もちろん、彼らはその言葉をクランツのキャラクターに言わせ、それが歴史となったのだ。」

5.3. ヒューマンファクターと「ライトスタッフ」

各フライトディレクターは、識別名として異なる色を選んでいた。最初の3人のフライトディレクターは、赤、白、青を選び、それぞれが「_____フライト」として識別された(この伝統は今日まで続いている)。そのため、クランツは「ホワイトフライト」であり、「ホワイトチーム」のリーダーであった。このチームは、アポロ13号の宇宙飛行士を救うのに貢献したフライトコントロールチームの一つである。アポロ13号は主要な目標を達成できなかったものの、クランツにとっては、宇宙飛行士の救出は、1960年代の宇宙開発競争から生まれた「ヒューマンファクター」(人間的要因)の一例であると見なされている。クランツによれば、この要因こそが、米国がわずか10年で月に到達する上で大きく貢献したのである。若く聡明な頭脳が、純粋な意志力によって日夜働き続けることで、「ライト・スタッフ」(the right stuffザ・ライト・スタッフ英語、適切な資質)が生み出された。

クランツは「ヒューマンファクター」について次のように述べている。

「彼らは使命によって活力を得た人々だった。そしてこれらのチームは、アメリカが宇宙で彼らに求めるあらゆることを、すぐに実行する能力があった。」

彼によると、この要因の組織化された例としては、グラマン(アポロ月着陸船を開発)、ノースアメリカン・アビエーション、そしてロッキード社が挙げられる。1960年代の熱狂が冷めた後、これらの企業は、ロッキードがロッキード・マーティンになったように、企業の合併によって解体された。もう一つの「ヒューマンファクター」の例は、アポロ13号ミッション中に新たな問題が発生するたびに、緊急計画と手順を開発したチームの創意工夫と勤勉さである。

5.4. 宇宙プログラムに関する見解

クランツは、月面着陸後には「ヒューマンファクター」の多くが失われたと述べている。これは特に、米国が月面着陸をソ連に勝利するための短期的な目標と見なし、それ以上のものとは考えていなかったためである。2000年春にNASAが「宇宙開発競争」時代と今も同じ場所であるかと問われた際、彼は次のように答えている。

「違う。多くの点で、我々には若者、才能、想像力、技術がある。しかし、偉大な目標を達成するためのリーダーシップとリスクを受け入れる意思がないと私は信じている。我々は宇宙を探査するための長期的な国家的なコミットメントが必要だと信じている。そしてこれは、我が国の未来、そして我々の美しくも環境的に厳しい地球への不可欠な投資だと信じている。」

彼の著書『失敗は許されない』でも、アポロ計画後に宇宙探査への支持が失われたことへの失望を表明している。宇宙プログラムの再活性化に関する彼のビジョンについて、彼は次のように書いている。

「『NASAを活性化せよ』。明確な目標を欠き、アメリカ人を月面に送り込んだチームであるNASAは、競合する議題に悩まされ、その組織内で規律を確立できない単なる連邦官僚機構になってしまった。NASAは驚くべき技術と史上最も才能ある労働力を擁しているにもかかわらず、トップレベルのビジョンを欠いている。それはチャレンジャー事故後、宇宙探査に内在するリスクから撤退し始めた。過去10年間で、その撤退は敗走と化している。NASA長官は大統領によって任命され、かなりの程度、現大統領の宇宙に関する見解を代表している。もし宇宙が次期大統領選挙[2000年]の国家議題に上がれば、新しく選出された大統領は、宇宙機関を再建し、アメリカの宇宙プログラムを再び動かすことにコミットし、そのステップを踏むことをいとわない新しいトップレベルのNASAリーダーシップを選出する機会を得るだろう。」

6. 個人生活

6.1. 家族

クランツはカトリック教徒であり、妻マルタとの間に6人の子供がいる。カルメン(1958年生)、ルーシー(1959年生)、ジョーン・フランシス(1961年生)、マーク(1963年生)、ブリジッド(1964年生)、ジーン・マリー(1966年生)である。NASAの記事『私の父からの教訓』(Lessons from My Fatherレッスンズ・フロム・マイ・ファーザー英語)の中で、クランツの末娘ジーン・マリーは、父親が非常に「熱心な」父親であったと述べ、テレビ番組『ビーバーちゃん一家』の登場人物ウォード・クリーヴァーになぞらえている。

7. 名誉と評価

7.1. 受賞歴と栄誉

クランツは、その長年にわたるNASAでの功績に対し、数多くの賞と栄誉を受けている。主な受賞歴は以下の通りである。

- アメリカ航空宇宙学会:ローレンス・スペリー賞(1967年)

- セントルイス大学:同窓生功労賞(1968年)、創設者賞(1993年)、名誉科学博士(2015年)

- NASAエクセプショナルサービスメダル(1969年、1970年)

- 大統領自由勲章(1970年)

- ワシントンD.C.のダウンタウン・ジェイシーズ・アーサー・S・フレミング賞:1970年の政府奉仕における傑出した若者10人の一人に選出

- NASAディスティングイッシュドサービスメダル(1970年、1982年、1988年)

- NASAアウトスタンディングリーダーシップメダル(1973年、1993年)

- NASA SESメリトリアスエグゼクティブ(1980年、1985年、1992年)

- アメリカ宇宙航行学会:AASフェロー(1982年)、宇宙飛行賞(1987年)

- ロバート・R・ギルルース賞(1988年、ノース・ガルベストン郡ジェイシーズ)

- ナショナル・スペース・クラブ:宇宙工学エンジニア・オブ・ザ・イヤー賞(1992年)

- セオドア・フォン・カルマン・レクチャーシップ(1994年)

- カリフォルニア州ホーソーンの「アポロ13号の乗組員の安全な帰還」に対し、1995年航空史賞を受賞

- ミルウォーキー工科大学名誉工学博士(1996年)

- ルイス・バウアー講師、航空宇宙医学協会(2000年)

- アラバマ州マックスウェル空軍基地の空軍空軍司令部およびスタッフカレッジで航空宇宙および航空のパイオニアを称える「2004年および2006年のギャザリング・オブ・イーグルス」に選出

- ジョン・グレン講演、スミソニアン国立航空宇宙博物館(2005年)

- ロイド・ノーレン、航空賞生涯功労賞(2005年)

- ライト兄弟講演(ライト・パターソン空軍基地、2006年)

- NASA探査大使(2006年)

- 宇宙功績のためのロータリー全国賞のナショナル・スペース・トロフィー(2007年)

- 空軍ROTCディスティングイッシュド・アラムナイ賞(2014年)

- アメリカ航空殿堂(2015年)

- セントルイス大学名誉理学博士(2015年)

- グレート・アメリカン・アワード、オール・アメリカン・ボーイズ・コーラス(2015年)

- アメリカ革命の娘たち(DAR)名誉勲章(2017年)

- ドナルド・D・エンゲン海軍中将(退役)、フライトジャケット・ナイト・レクチャー、スミソニアン国立航空宇宙博物館-国立航空宇宙協会(2018年11月8日)

- スミソニアン国立航空宇宙博物館より、2021年マイケル・コリンズ生涯功績トロフィーを授与

7.2. 大衆文化における描写

クランツはアポロ計画に関するいくつかのドラマ化作品で登場人物として描かれている。

- 最初の描写は1974年のテレビ映画『ヒューストン、我々は問題を抱えている』で、エド・ネルソンが彼を演じた。

- 1995年の映画『アポロ13』ではエド・ハリスが演じ、その演技でアカデミー助演男優賞にノミネートされた。

- 1996年のテレビ映画『アポロ11』ではマット・フレワーが彼を演じている。

- 1998年のHBOのミニシリーズ『フロム・ジ・アース・トゥ・ザ・ムーン』ではダン・バトラーが彼を演じた。

- 2016年のNBCのテレビシリーズ『タイムレス』のエピソード「スペースレース」では、ジョン・ブラザーソンが彼を演じた。

- 2019年のApple TV+のシリーズ『フォー・オール・マンカインド』ではエリック・レイディンが彼を演じ、このシリーズの代替歴史の文脈に沿って、彼のキャラクターは一部フィクションの要素も盛り込まれている。

テレビゲーム『Kerbal Space Program』のミッションコントロール担当キャラクターは「ジーン・カーマン」(Gene Kermanジーン・カーマン英語)と名付けられており、クランツと彼の特徴的なベストをモチーフにしている。

クランツは、NASAのフィルムアーカイブを用いたいくつかのドキュメンタリーにも出演している。これには、2004年のヒストリーチャンネルの作品『失敗は許されない』、その2005年の続編『ビヨンド・ザ・ムーン:フェイリャー・イズ・ノット・アン・オプション2』、1979年の書籍『ライト・スタッフ』に基づいたヒストリーチャンネルの繰り返し放送、2008年のディスカバリーチャンネルの作品『ホエン・ウィ・レフト・アース』、そして2017年のデヴィッド・フェアヘッド監督のドキュメンタリー『ミッションコントロール:アポロの知られざる英雄たち』(Mission Control: The Unsung Heroes of Apolloミッションコントロール:ジ・アンサング・ヒーローズ・オブ・アポロ英語)などがある。

2015年にリリースされたパブリック・サービス・ブロードキャスティングのアルバム『ザ・レース・フォー・スペース』に収録されている、アポロ11号月面着陸にインスパイアされたトラック「Go!」には、クランツの名前と声を含むアーカイブ音声クリップが使用されている。

7.3. 影響と記念

テキサス州ディッキンソンにあるユージン・クランツ・ジュニアハイスクールは彼にちなんで名付けられた。

2020年には、トレド・エクスプレス空港が正式に「ユージン・F・クランツ・トレド・エクスプレス空港」(Eugene F. Kranz Toledo Express Airportユージン・エフ・クランツ・トレド・エクスプレス・エアポート英語)と改名された。