1. 概要

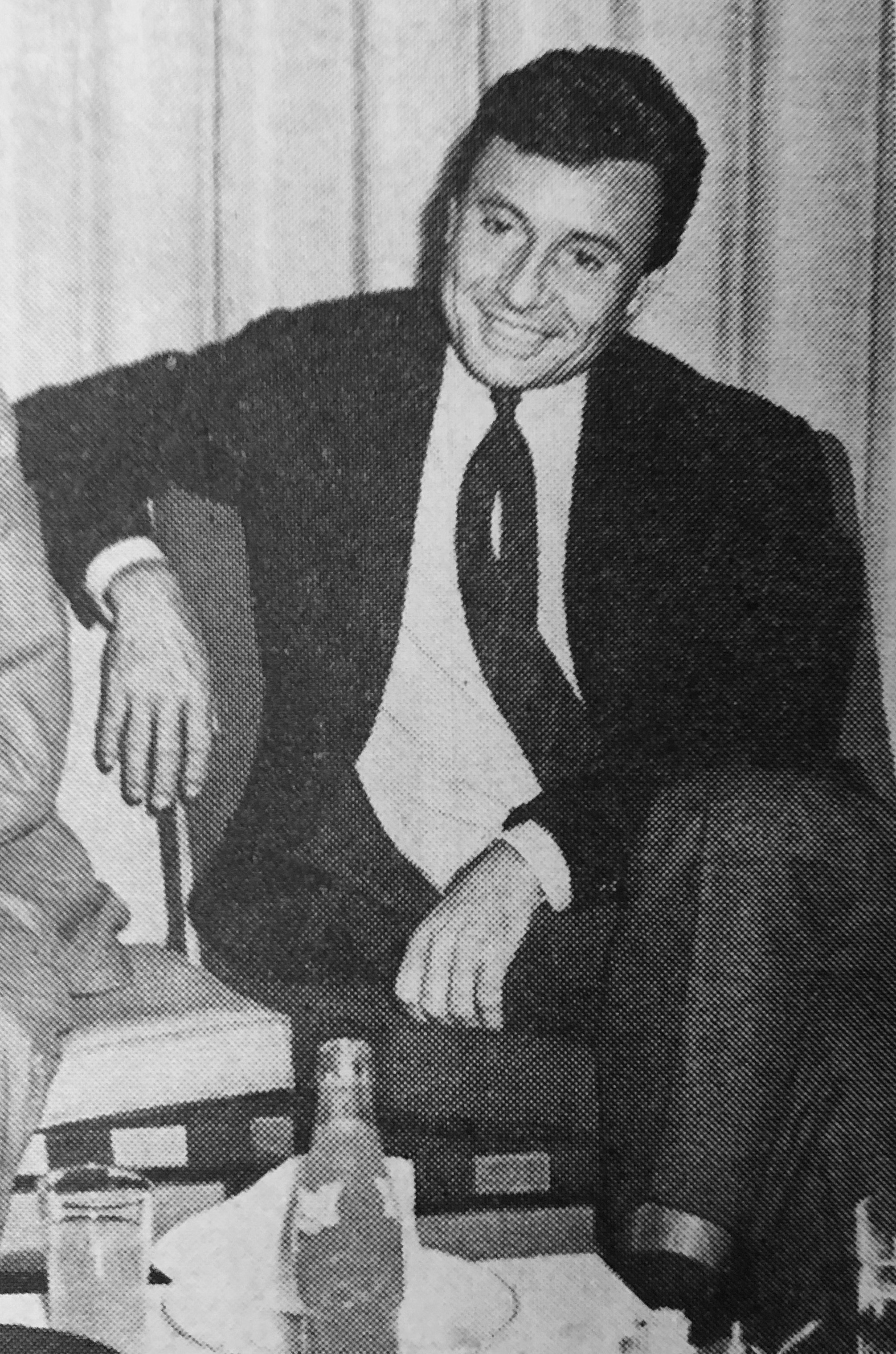

セルジュ・ブールギニョン(Serge Bourguignonセルジュ・ブールギニョンフランス語、1928年9月3日 - )は、フランスの映画監督および脚本家である。彼の監督作『シベールの日曜日』は、1962年に第35回アカデミー賞で外国語映画賞を受賞し、国際的な評価を得た。また、同作はブルーリボン賞の外国語映画賞も受賞している。

2. 来歴

セルジュ・ブールギニョンは、フランスの映画界でキャリアを築き、特に長編映画デビュー作で国際的な成功を収めた。

2.1. 生い立ちと背景

ブールギニョンは1928年9月3日、フランス共和国のオワーズ県メーニュレ=モンティニに生まれた。彼はフランス国籍を持つ。

2.2. 映画界への参入と初期の活動

ブールギニョンは20歳だった1948年に、ジャン=ピエール・メルヴィル監督の『恐るべき子供たち』で助監督を務め、映画界でのキャリアをスタートさせた。

1956年には、短編映画『Sikkim, Terre secréteシッキム、秘密の土地フランス語』で監督・脚本家としてデビューを果たした。その後、詩人であり、ルチアーノ・エンメル監督の『Picassoピカソ この天才を見よ英語』(1954年)のコメンタリーを執筆したクロード・ロワ(1915年 - )と共同で3本の短編映画の脚本を執筆し、それらを演出した。

3. 監督作品

ブールギニョンの監督としてのキャリアは、国際的な成功を収めた長編映画デビュー作に始まり、その後も多様な作品を手がけた。

3.1. 長編映画デビュー作『シベールの日曜日』

1962年、ブールギニョンは劇映画『シベールの日曜日』(原題:Les Dimanches de Ville d'Avrayヴィル・ダヴレーの日曜日フランス語)で長編映画監督としてデビューした。この作品はハーディ・クリューガーが主演を務め、ブールギニョン自身と共同脚本家であるアントワーヌ・チュダルも出演している。撮影はアンリ・ドカエ、音楽はモーリス・ジャール、美術デザイナーはベルナール・エヴァンが担当した。この作品は、その年のアカデミー外国語映画賞を受賞し、彼の名を世界に知らしめることとなった。

3.2. その他の主要長編映画

『シベールの日曜日』の成功後も、ブールギニョンはいくつかの長編映画を監督した。1965年には、マックス・フォン・シドー主演、エルマー・バーンスタイン音楽の『The Rewardメキシコで死ね英語』を監督・脚本した。1967年には、ブリジット・バルドー主演の『À cœur joieセシルの歓びフランス語』を監督・脚本。1969年にはアメリカ映画『The Picasso Summerピカソ・サマー英語』をロベール・サランと共同監督し、ヴィルモス・ジグモンドとアンリ・アルカンが撮影、ミシェル・ルグランが音楽を担当した。1985年には、佐倉しおり主演の日仏合作映画『Fascination17才/Seventeen英語』を監督・脚本し、再びモーリス・ジャールが音楽を手がけた。

3.3. 短編映画とドキュメンタリー

ブールギニョンは長編映画の他にも、多数の短編映画やドキュメンタリーを制作している。デビュー作の『Sikkim, Terre secréteシッキム、秘密の土地フランス語』(1956年)に続き、1959年には『Le Montreur d'ombres影の語り部フランス語』と『Escale寄港フランス語』の2本の短編映画を監督・脚本し、いずれもクロード・ロワとの共同脚本であった。1960年には、クロード・ロワとの共同脚本、ジョルジュ・ドルリュー音楽による短編ドキュメンタリー『Le Sourire微笑フランス語』を制作した。また、1978年にはドキュメンタリー映画『Mon royaume pour un cheval私の王国を馬と引き換えにフランス語』を監督。このタイトルはウィリアム・シェイクスピアの戯曲『リチャード三世』の有名な台詞「馬のかわりにわが王国をくれてやる!」に由来する。1992年には『Impressions d'Extrême océan: l'Australie極洋の印象:オーストラリアフランス語』を監督した。

4. フィルモグラフィー

セルジュ・ブールギニョンが監督または脚本に関わった主な作品は以下の通りである。

| 制作年 | 邦題(原題) | 役割 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1956年 | (Sikkim, Terre secréteSikkim, Terre secréteフランス語) | 監督、脚本 | 短編映画 |

| 1959年 | (Le Montreur d'ombresLe Montreur d'ombresフランス語) | 監督、脚本 | 短編映画、共同脚本:クロード・ロワ |

| 1959年 | (EscaleEscaleフランス語) | 監督、脚本 | 短編映画、共同脚本:クロード・ロワ |

| 1960年 | 微笑(Le SourireLe Sourireフランス語) | 監督、脚本 | 短編ドキュメンタリー、共同脚本:クロード・ロワ、音楽:ジョルジュ・ドルリュー |

| 1962年 | シベールの日曜日(Les Dimanches de Ville d'AvrayLes Dimanches de Ville d'Avrayフランス語) | 監督、脚本 | 長編映画デビュー作、共同脚本:アントワーヌ・チュダル、撮影:アンリ・ドカエ、音楽:モーリス・ジャール、美術デザイナー:ベルナール・エヴァン |

| 1965年 | メキシコで死ね(The RewardThe Reward英語) | 監督、脚本 | 主演:マックス・フォン・シドー、音楽:エルマー・バーンスタイン |

| 1967年 | セシルの歓び(À cœur joieÀ cœur joieフランス語) | 監督、脚本 | 主演:ブリジット・バルドー |

| 1969年 | (The Picasso SummerThe Picasso Summer英語) | 監督、脚本 | アメリカ映画、共同監督:ロベール・サラン、撮影:ヴィルモス・ジグモンド/アンリ・アルカン、音楽:ミシェル・ルグラン |

| 1978年 | (Mon royaume pour un chevalMon royaume pour un chevalフランス語) | 監督 | ドキュメンタリー |

| 1985年 | 17才/Seventeen(FascinationFascination英語) | 監督、脚本 | 日仏合作、主演:佐倉しおり、音楽:モーリス・ジャール |

| 1992年 | (Impressions d'Extrême océan: l'AustralieImpressions d'Extrême océan: l'Australieフランス語) | 監督 |

5. 受賞と評価

セルジュ・ブールギニョンの映画界における業績は、国際的な賞によって高く評価されている。特に、彼の長編映画デビュー作である『シベールの日曜日』は、その芸術性と普遍的なテーマが認められた。

1962年に公開された『シベールの日曜日』は、1963年に開催された第35回アカデミー賞において、外国語映画賞を受賞した。これは、フランス映画としてだけでなく、ブールギニョン自身のキャリアにおいても最も顕著な成果の一つである。また、同作品は日本のブルーリボン賞においても外国語映画賞を受賞しており、日本国内でも高い評価を得た。これらの受賞は、ブールギニョンが国際的な映画監督として確固たる地位を築いたことを示している。

6. 国際的な活動

ブールギニョンは、そのキャリアを通じて国際的な活動にも積極的に参加した。特に日本との関係は深く、日本の映画界の著名人との交流も行っている。

1963年4月1日から10日にかけて、東京都千代田区の東商ホールで開催されたフランス映画祭に、『シベールの日曜日』が上映作品の一つとして選ばれた。この映画祭には、『シベールの日曜日』の他に、ジャン=ガブリエル・アルビコッコの『金色の眼の女』や『アメリカのねずみ』、フランソワ・トリュフォーの『突然炎のごとく』など、計9本の長編と短編映画『ふくろうの河』が上映された。

ブールギニョンは、映画祭に参加するため、フランソワ・トリュフォー、アレクサンドラ・スチュワート、アラン・ドロン、マリー・ラフォレ、アルベール・ラモリス、フランソワーズ・ブリオンらと共に1963年3月28日に来日した。滞日中、彼は雑誌の企画で市川崑、増村保造、川喜多かしこといった日本の著名な映画監督や映画関係者とホテルニュージャパンで対談し、現代の映画製作について意見を交わした。

また、1985年には、阿久悠原作の『瀬戸内少年野球団』でブレイクしたばかりの佐倉しおりを主演に迎え、日仏合作映画『17才/Seventeen』を監督するなど、日本映画界との具体的な協業も行った。

7. 私生活

セルジュ・ブールギニョンの私生活に関する公に知られている情報は限られている。彼は1928年9月3日にフランスのオワーズ県メーニュレ=モンティニで生まれた。

8. 影響と遺産

セルジュ・ブールギニョンの映画界への影響と遺産は、特に彼の長編映画デビュー作である『シベールの日曜日』の成功に集約される。この作品は、アカデミー外国語映画賞を受賞したことで、彼の名を世界中に広め、フランス映画の国際的な評価を高める一助となった。

『シベールの日曜日』は、その繊細な演出と深い人間ドラマによって、多くの観客や批評家から絶賛され、後の映画製作に影響を与えた。彼の作品は、人間の心理や感情を深く掘り下げた物語が多く、特に子供と大人の関係性や孤独といったテーマが繰り返し描かれている。

また、1963年のフランス映画祭での来日や、1985年の日仏合作映画『17才/Seventeen』の監督など、日本との国際的な交流を通じて、日本の映画ファンや映画製作者にもその存在を知らしめた。これらの活動は、ブールギニョンが単なる一国の監督に留まらず、国際的な視野を持つ映画人であったことを示している。彼の遺した作品群は、映画史において重要な位置を占めるものとして、今日でも評価され続けている。