1. 概要

タンザニア連合共和国は、東アフリカに位置する共和制国家であり、イギリス連邦の加盟国である。アフリカ大陸部のタンガニーカとインド洋島嶼部のザンジバルから構成され、ザンジバルはザンジバル革命政府によって強い自治権を保持している。国土にはアフリカ最高峰のキリマンジャロ山やアフリカ最大のヴィクトリア湖、アフリカで最も深いタンガニーカ湖など雄大な自然が広がり、セレンゲティ国立公園をはじめとする多くの国立公園や保護区は野生動物の宝庫となっている。歴史的には、古人類の化石が発見されるなど人類発祥の地の一つとされ、スワヒリ文明が栄えた後、オマーン帝国、ヨーロッパ列強による植民地支配を経て独立と統合を達成した。政治体制は大統領を中心とする共和制であり、独立以来タンザニア革命党(CCM)が政権を担っている。経済は農業が基盤であり、近年は観光業や鉱業も成長しているが、依然として貧困や食糧安全保障が課題となっている。社会的には120以上の民族が共存し、スワヒリ語が国語として国民統合に寄与している一方で、人権状況、特にアルビノの人々や性的少数者の権利、報道の自由などには国際的な懸念も存在する。本稿では、これらの地理、歴史、政治、経済、社会、文化の各側面について、特に社会への影響、人権、民主主義の発展、マイノリティや社会的弱者の状況に留意しつつ、中道左派および社会自由主義的な視点を反映して詳述する。

2. 国名

タンザニア連合共和国の正式名称は、スワヒリ語で Jamhuri ya Muungano wa Tanzaniaジャムフリ・ヤ・ムウンガーノ・ワ・タンザニアスワヒリ語、英語で United Republic of Tanzaniaユナイテッド・リパブリック・オブ・タンザニア英語 である。日本語での公式表記はタンザニア連合共和国、通称はタンザニアである。漢字表記では「坦桑尼亜」と書かれることがある。

国名は、タンザニアを構成する二つの主要地域、すなわち大陸部のタンガニーカ(Tanganyika英語)と島嶼部のザンジバル(Zanzibar英語)の名前に由来する。これら二つの地域の名称の最初の三文字(「Tan」と「Zan」)を組み合わせ、地名を示す接尾辞「-ia」を付加して「Tanzania」と名付けられた。この名称は、1964年にタンガニーカとザンジバルが連合してタンガニーカ・ザンジバル連合共和国を形成し、同年の後半に現在の国名に改称された際に採用された。

「タンガニーカ」という名称は、スワヒリ語の単語 tanga(帆)と nyika(人の住まない平原、荒野)に由来し、「荒野を航海する」という意味合いを持つとされる。これは時にタンガニーカ湖を指すものと解釈されることもある。

一方、「ザンジバル」という名称は、現地の民族(「黒人」を意味すると言われる)を指す Zanj と、アラビア語で「海岸」または「岸」を意味する barr に由来する。

一部では、かつてアフリカ南部で栄えたとされるアザニア文化(Azania英語)の名前も国名決定の際に考慮された複合名であるという説もあるが、主要な由来はタンガニーカとザンジバルの結合である。

3. 歴史

タンザニア地域の歴史は、人類の揺籃期から現代に至るまで、多様な民族の移動、文明の興亡、植民地支配、そして独立と国家形成のドラマに彩られている。各時代における出来事は、この地域の社会構造、文化、そして人々の生活に深遠な影響を与えてきた。本章では、先史時代から現代までの主要な歴史的事件と発展の過程を概観し、特にそれらが民衆や社会全体に与えた影響に焦点を当てる。

3.1. 先史時代と初期の歴史

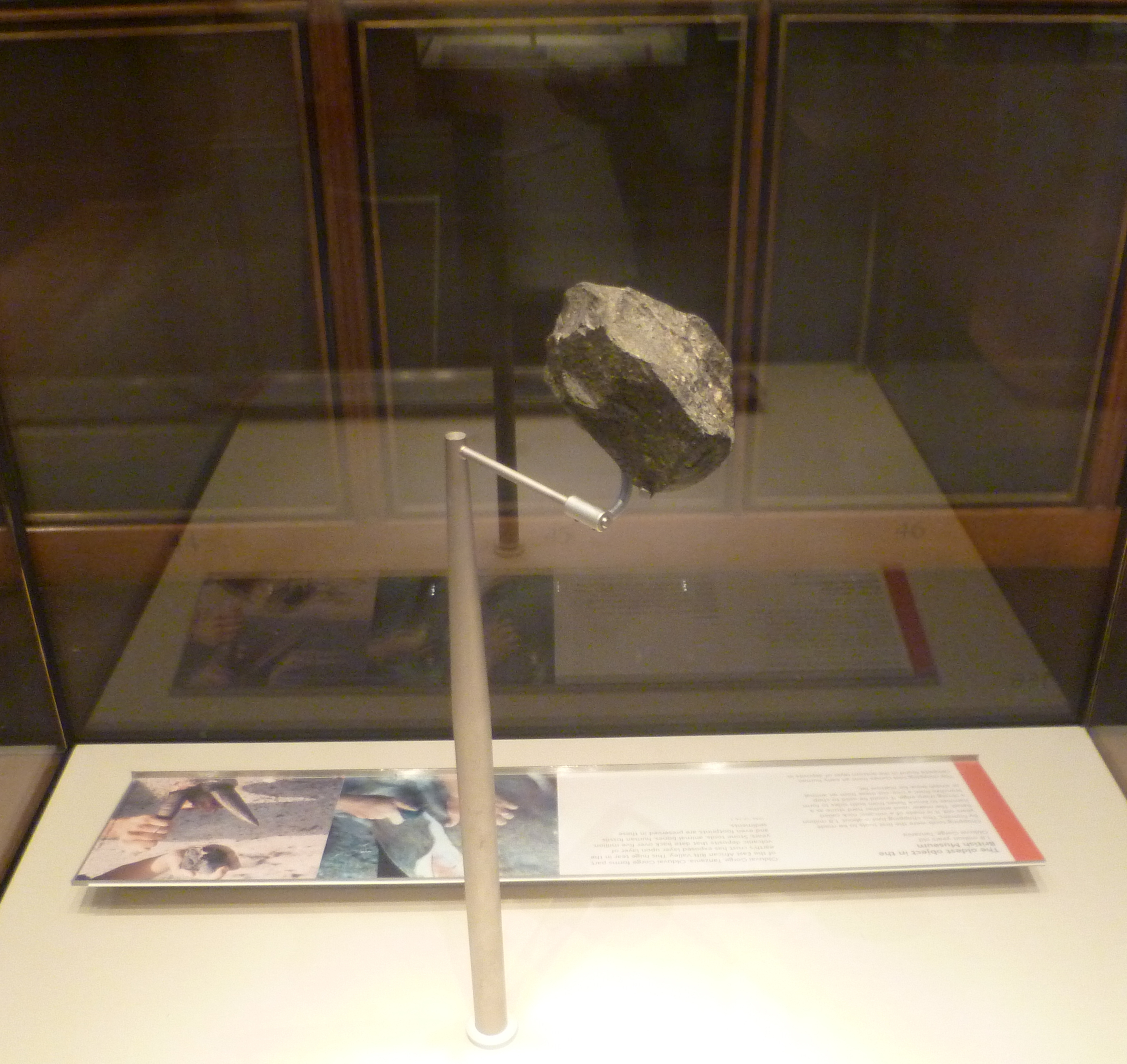

タンザニアは、地球上で最も古くから継続的に人類が居住してきた地域の一つである。特に北部のオルドヴァイ峡谷は、ルイス・リーキー博士らによる発掘調査で、約250万年から200万年前に生息していたホモ・ハビリスの化石や、約180万年前の石器などが発見され、人類進化の研究において極めて重要な場所となっている。この峡谷はンゴロンゴロ保全地域内に位置し、ユネスコの世界遺産にも登録されており、初期人類の技術の発展と使用を示す遺物が多数出土している。

この地域の先住民族としては、言語学的に孤立しているハッザ族やサンダウェ族のような狩猟採集民が考えられている。彼らは、数万年にわたりこの地で独自の生活様式を維持してきた。

紀元前後の数千年間に、タンザニア地域には複数回にわたる民族移動の波が訪れた。最初の大きな移動の一つは、現代のエチオピアやソマリア方面から南下してきた南部クーシ語群を話す人々によるものであった。彼らは現代のイラク族、ゴロワ族、ブルunge族の祖先にあたるとされる。言語学的証拠からは、約4000年前と2000年前の二度にわたり、トゥルカナ湖北方から東部クーシ語群を話す人々もタンザニアに移住してきた可能性が示唆されている。

考古学的証拠は、現代の南スーダン・エチオピア国境地域から南部ナイル諸語を話す人々(ダトーガ族を含む)が、約2900年前から2400年前にかけてタンザニア中北部に南下してきたことを支持している。

これらの移動とほぼ同時期に、西アフリカから鉄器文化を持ったバントゥー系民族(マシャリキ・バントゥー)が、数世紀にわたるバントゥー拡張の一環として、ヴィクトリア湖やタンガニーカ湖周辺地域に定着し始めた。彼らは西アフリカの農耕の伝統と主要作物であるヤムイモをもたらした。その後、約2300年前から1700年前にかけて、これらの地域からタンザニアの他の地域へと移住していった。

東部ナイル諸語を話す人々(マサイ族を含む)は、より新しい時代の移住民であり、過去500年から1500年の間に現代の南スーダンから移住してきたと考えられている。

タンザニアの人々は古くから鉄鋼生産と関連付けられてきた。北東部タンザニアの山岳地帯に住むパレ族は、周辺の諸民族が求める鉄の主要な生産者であった。また、ヴィクトリア湖西岸のハヤ人は、1500年以上前に摂氏1820 °Cを超える高温で炭素鋼を鍛造することを可能にする、一種の高熱溶鉱炉を発明したとされている。

3.2. 中世及びスワヒリ文明

紀元1千年紀の初頭から、ペルシア湾やインドからの旅行者や商人が東アフリカ沿岸を訪れていた。紀元後8世紀または9世紀には、スワヒリ海岸の一部でイスラム教が信仰されるようになった。

バントゥー語系の住民は、1千年紀の初めからタンザニア沿岸部に農耕と交易の村を築いた。ザンジバル北西岸のフクチャニでの考古学的発見は、遅くとも西暦6世紀には定住農漁業共同体が存在したことを示している。多量の練り土の発見は木造建築を示唆し、貝殻のビーズ、ビーズ研磨機、鉄滓も同地で発見されている。長距離交易への限定的な関与の証拠もあり、総出土陶器の1%未満と少量ながら、主に湾岸地域から輸入された5世紀から8世紀の陶器が見つかっている。ムココトニやダルエスサラームといった同時代の遺跡との類似性は、沿岸海上文化の最初の中心地へと発展した統一された共同体群の存在を示している。これらの沿岸都市は、この初期の段階からインド洋およびアフリカ内陸部との交易に従事していたようである。交易は8世紀半ばから重要性と量が急速に増大し、10世紀末にはザンジバルはスワヒリ交易都市の中心の一つとなっていた。

紅海やペルシア湾からのエジプトやペルシアの海運の成長は、特にファーティマ朝がフスタート(カイロ)に移転した後、インド洋交易を再活性化させた。スワヒリの農耕民は交易を利用するためにますます密集した集落を建設し、これらが初期のスワヒリ都市国家群を形成した。南アフリカとジンバブエのマプングブウェ王国およびジンバブウェ王国は、それぞれこの頃に金の主要生産地となった。経済的、社会的、宗教的権力は、タンザニアの中世主要都市国家であるキルワにますます集中した。キルワは現代のモザンビークまで広がる多数の小規模港湾を支配した。ソファラは主要な金の集散地となり、キルワはインド洋の季節風の南端に位置し、この交易で富を築いた。キルワの主要な競争相手は北方の現代ケニアにあり、すなわちモンバサとマリンディであった。キルワは15世紀末にポルトガル人が到来するまで東アフリカの主要勢力であり続けた。

3.3. オマーン帝国とザンジバル・スルタン国

15世紀末にヴァスコ・ダ・ガマがインド航路を開拓すると、ポルトガルがインド洋の覇権を握り、1505年にはキルワ王国を滅ぼすなど東アフリカ各地を制圧した。しかし、17世紀後半になるとアラブ勢力が再び力を増し、1698年にはオマーンがポルトガル勢力を現在のタンザニア領から駆逐し、ポルトガルは南方のモザンビーク島まで後退した。

19世紀に入ると、オマーン帝国のサイイド・サイード国王が、島嶼部と沿岸地方を自らの勢力圏に収めた。1830年代には、サイイド・サイードはザンジバルに王宮ストーンタウンを建設し、帝国の本拠地をマスカットからザンジバルに移した。この時期、ザンジバルは東アフリカ奴隷貿易の中心地となり、またクローブなどの香辛料貿易でも栄えた。1856年にサイイド・サイード王が死去すると、オマーン本土とザンジバルは分裂し、サイイド・マージドがザンジバルの初代スルターンに即位してザンジバル・スルタン国が成立した。ザンジバル・スルタン国は引き続き奴隷貿易と香辛料貿易で繁栄し、19世紀には東アフリカ最大の奴隷市場となった。19世紀後半には、ザンジバル出身のスワヒリ商人ティップー・ティプが、現在のコンゴ民主共和国東部に相当するタンガニーカ湖周辺まで勢力を拡大し、内陸部におけるスワヒリ語の普及に貢献した。彼はまた、デイヴィッド・リヴィングストンやヘンリー・モートン・スタンリーといったヨーロッパ人探検家の探検も援助した。

19世紀には、ザンジバルのアラブ・スワヒリ人口の65%から90%が奴隷化されていたとされる。当時の記録によると、19世紀中にスワヒリ海岸から71万8千人の奴隷が輸出され、76万9千人が沿岸部に留め置かれた。奴隷制は1890年代に廃止された。

3.4. ヨーロッパ植民地時代

ヨーロッパ列強によるアフリカ分割が本格化すると、タンザニア地域もその渦中に巻き込まれた。植民地支配は、現地社会の構造、経済、そして住民の生活様式に根本的な変革をもたらし、新たな抵抗と適応の歴史を生み出した。

3.4.1. ドイツ領東アフリカ

1880年代、ドイツの探検家カール・ペータースの活動により、ドイツはタンガニーカ大陸部への進出を開始した。1885年、ドイツ政府はペータースが設立したドイツ東アフリカ会社に対し、この地域の保護権を認めた。これによりドイツ領東アフリカが成立した。しかし、会社の統治は沿岸部で発生したアブシリの反乱(1888年-1890年)などで困難を極め、ドイツ本国政府が直接統治に乗り出すことになった。

1890年7月1日、イギリスとドイツはヘルゴランド=ザンジバル条約を締結し、勢力範囲を確定した。この条約により、ザンジバル島嶼部はイギリスの保護国となり、タンガニーカ沿岸部はドイツ領東アフリカに組み込まれた。ザンジバル・スルタン国は1896年のイギリス・ザンジバル戦争でイギリスに敗北し、イギリスによる内政干渉が強化された。

ドイツ領東アフリカでは、ドイツによる植民地統治政策が実施され、インフラ整備(プランテーション開発、鉄道敷設など)が進められた。ダルエスサラームを起点とする中央線は1905年に着工され、1914年にはタンガニーカ湖畔のキゴマまで開通した。しかし、ドイツの支配は過酷であり、強制労働や土地収奪に対する現地住民の抵抗運動も頻発した。特に1905年から1907年にかけて発生したマジマジ反乱は、広範囲な地域を巻き込む大規模なものであった。この反乱は、預言者キンジキティレ・ングワレの指導のもと、複数の民族がドイツの支配に蜂起したが、ドイツ軍によって徹底的に鎮圧された。この反乱とそれに続く飢饉により、当時のタンガニーカ人口約400万人のうち、約30万人が死亡したとされる。この反乱は、ドイツの植民地統治政策に大きな影響を与え、一定の改善も見られたものの、植民地支配の本質が変わることはなかった。

第一次世界大戦(1914年-1918年)が勃発すると、ドイツ領東アフリカは戦場となった(東アフリカ戦線)。パウル・フォン・レットウ=フォルベック将軍指揮下のドイツ植民地軍は、主に現地人兵士(アスカリ)から構成され、数的に優勢なイギリス軍やベルギー軍、ポルトガル軍を相手にゲリラ戦術を駆使し、ドイツ本国が降伏するまで戦い続けた。

3.4.2. イギリス委任統治領タンガニーカ

第一次世界大戦におけるドイツの敗北により、ドイツ領東アフリカは解体された。1919年のパリ講和会議の結果、旧ドイツ領東アフリカの大部分はイギリスの国際連盟委任統治領「タンガニーカ」となり、北西部のルアンダ=ウルンディ(現在のルワンダとブルンジ)はベルギーの委任統治領となった。また、ロヴマ川南部の小さなキオンガ三角地帯はポルトガル領モザンビークに割譲された。

イギリスによるタンガニーカ統治は、1920年代半ばから「間接統治」のシステムを導入して行われた。これは、伝統的な首長制度を利用して植民地行政を行うものであったが、実質的にはイギリスの支配を維持するための手段であった。イギリスは、ウガンダ、ケニア、タンガニーカ、ザンジバルの東アフリカ4地域を支配下に置き、これら地域間に関税同盟を敷き、共通通貨として東アフリカ・シリングを導入した。経済的には、プランテーション農業(サイザル麻、コーヒー、綿花など)が奨励され、インフラ整備も進められたが、その恩恵は主にヨーロッパ人入植者や植民地政府に向けられ、現地住民の生活向上には必ずしも繋がらなかった。中央鉄道には複数の支線が敷設され、その一つはヴィクトリア湖畔のムワンザまで延長された。

第二次世界大戦(1939年-1945年)中、タンガニーカからは約10万人がイギリス軍を中心とする連合国軍に動員され、アフリカ人兵士(アスカリ)として東アフリカ戦線(ソマリア、エチオピア)、マダガスカル戦線、ビルマ戦線などで戦った。タンガニーカはこの戦争中、重要な食糧供給地となり、輸出収入は大恐慌以前の時代と比較して大幅に増加したが、戦時需要は物価の高騰と植民地内での大規模なインフレーションを引き起こした。

戦後、国際的な脱植民地化の潮流が高まる中で、タンガニーカでも独立運動が活発化した。

3.5. 独立と統合

第二次世界大戦後、世界的に脱植民地化の動きが加速する中、タンガニーカおよびザンジバルでも独立への気運が高まった。両地域はそれぞれ異なる経緯を辿りながら独立を達成し、やがて連合してタンザニア連合共和国を形成することになる。この過程は、アフリカにおける新たな国家建設の複雑さと希望を象徴するものであった。

3.5.1. ジュリウス・ニエレレ時代とウジャマー村

1954年、ジュリウス・ニエレレはタンガニーカ・アフリカ民族同盟(TANU)を結成し、タンガニーカの独立運動を指導した。TANUは急速に支持を拡大し、国内最大の政治組織へと成長した。ニエレレの卓越した指導力と非暴力的な運動方針により、タンガニーカは1961年12月9日、イギリスとの合意のもと平和的に独立を達成した。当初はイギリス女王を元首とする立憲君主制であったが、1962年12月9日には共和制に移行し、ニエレレが初代大統領に就任した。

一方、島嶼部のザンジバルは、1963年12月にスルターンを元首とするザンジバル王国として独立した。しかし、独立直後の1964年1月、ジョン・オケロ率いる革命勢力がクーデター(ザンジバル革命)を起こし、スルターンは亡命、アラブ系住民に対する迫害と虐殺が発生する中でザンジバル人民共和国が樹立された。

このザンジバルでの政変と、ニエレレ大統領の汎アフリカ主義の理念に基づき、タンガニーカとザンジバルは1964年4月26日に連合し、タンガニーカ・ザンジバル連合共和国が成立した。同年10月29日には国名をタンザニア連合共和国と改称した。この連合は、革命後のザンジバルの不安定な状況と、両地域の共通の政治的価値観や目標を背景に、ニエレレ政権とザンジバル革命政府双方によって受け入れられたが、一部のザンジバル住民の間では物議を醸した。

ニエレレ大統領は、新国家の国民的アイデンティティ構築を重視し、国内に130以上存在すると言われる多様な民族の統合を目指した。その手段の一つとして、スワヒリ語を公用語および教育言語として普及させ、民族間の融和を促進した。この政策は、アフリカにおいて最も成功した民族的抑圧とアイデンティティ変革の事例の一つと評価されることもあるが、一方で少数民族言語の衰退を招いたとの批判もある。

1967年、ニエレレはアルーシャ宣言を発表し、アフリカ社会主義(ウジャマー社会主義)に基づく国家建設を宣言した。ウジャマー(Ujamaaスワヒリ語、スワヒリ語で「家族愛」「共同体精神」を意味する)政策の核心は、農村部に「ウジャマー村」と呼ばれる集団村を建設し、農業の集団化と自力更生を推進することであった。銀行や主要産業は国有化され、教育や医療の無償化も進められた。外交面では非同盟を掲げつつ、中国との関係を深め、1970年から1975年にかけて中国の援助により、ダルエスサラームとザンビアのカピリ・ムポシを結ぶ全長1860 kmのタンザン鉄道が建設された。

ウジャマー政策は、当初、教育や医療の普及、国民の識字率向上などの成果を上げた。しかし、農業生産性の低下、官僚主義の蔓延、一部地域での強制移住といった問題点が露呈し、経済は停滞した。特に1970年代後半以降は、国際経済危機や隣国ウガンダのイディ・アミン政権による侵攻(ウガンダ・タンザニア戦争、1978年-1979年)とその戦費負担が経済をさらに圧迫した。ウガンダ・タンザニア戦争では、タンザニア軍がウガンダ反体制派を支援してアミン政権を打倒したが、戦後の経済的困難は深刻であった。

ニエレレ政権下では、民主主義や人権の観点から見ると、一党支配体制(1977年にTANUとザンジバルのアフロ・シラジ党が合流してタンザニア革命党(CCM)が成立)が敷かれ、言論や結社の自由には制約があった。しかし、他の多くのアフリカ諸国で見られたような大規模な政治的暴力や民族対立は比較的少なく、国内の安定は保たれた。

3.5.2. 多党制移行と現代政治

1980年代半ば、経済の悪化と国際的な圧力の高まりを受け、タンザニアは国際通貨基金(IMF)からの融資を受け入れ、経済改革に着手し始めた。1985年、ニエレレは自ら大統領職を辞し、アリ・ハッサン・ムウィニが後任となった。ムウィニ政権下では、経済の自由化がさらに進められた。

1990年代に入ると、国内外からの民主化要求が高まり、1992年に憲法が改正され、複数政党制が導入された。1995年には初の複数政党制による大統領選挙と議会選挙が実施され、与党タンザニア革命党(CCM)のベンジャミン・ムカパが大統領に選出された。CCMは議会でも過半数を獲得し、独立以来の政権与党としての地位を維持した。

その後、ジャカヤ・キクウェテ(2005年-2015年)、ジョン・マグフリ(2015年-2021年)とCCM出身の大統領が続いた。マグフリ大統領は、汚職撲滅やインフラ整備を強力に推進し、一部で高い評価を得たものの、強権的な政治手法や人権抑圧、報道の自由の制限などに対しては国内外から批判が強まった。特に2020年の総選挙では、野党側から大規模な不正があったとの主張がなされ、選挙の公正性に疑問が呈された。

2021年3月17日、マグフリ大統領が在任中に死去し、副大統領であったサミア・スルフ・ハッサンがタンザニア初の女性大統領に就任した。ハッサン大統領は、前政権下で悪化した対外関係の修復や、新型コロナウイルス感染症対策の見直し、国内対話の促進など、より穏健で開かれた政策運営を目指している。

現代のタンザニアは、民主主義の定着、経済成長の持続、貧困削減、人権状況の改善といった多くの課題に直面している。特に、若年層の雇用問題、地域格差、気候変動の影響などは深刻な問題である。政治的には、CCMによる長期政権が続く中で、野党の活動や市民社会の役割が依然として重要であり、真の民主主義の発展と国民全体の福祉向上に向けた努力が続けられている。

4. 地理

タンザニアは東アフリカに位置し、その地理的多様性は、アフリカ大陸の壮大さを象徴するかのようである。国土は、アフリカ最高峰の山々、広大な湖沼、サバンナ、熱帯雨林、そしてインド洋に面した美しい海岸線まで、変化に富んだ景観を有している。

4.1. 地形と水系

タンザニアの国土面積は94.74 万 km2で、アフリカで13番目、世界で31番目の広さを持つ。北東部には、アフリカ大陸の最高峰であるキリマンジャロ山(5895 m)がそびえ立つ。この山は、世界で最も高い単独峰としても知られる。同じく北東部には、メルー山(4566 m)などの山々が連なり、山岳地帯を形成している。

タンザニアは、アフリカの三大湖のうち三つが国内に部分的に存在する。北部から西部にかけて、アフリカ最大の湖であるヴィクトリア湖、そして独特の魚類で知られる世界で2番目に深く、アフリカで最も深い湖であるタンガニーカ湖がある。南西部にはマラウイ湖(ニアサ湖)が位置する。これらの湖は、アフリカ大地溝帯の活動によって形成されたもので、豊かな水産資源と独特の生態系を育んでいる。

主要な河川としては、国内最大の流域面積を持つルフィジ川、歴史的に重要なパンガニ川、南部のルヴマ川などがある。これらの河川は、農業用水や水力発電に利用される一方、季節による流量変動が大きいという特徴も持つ。

国土の中央部は広大な高原地帯となっており、平均標高は1000メートルを超える。この高原は、サバンナや森林ステップが広がり、農耕や牧畜が行われている。東部のインド洋に面した海岸地帯は、全長約1424 kmに及び、高温多湿な気候である。ここには、ダルエスサラーム、タンガ、ムトワラなどの主要な港湾都市が位置し、歴史的に海洋交易の拠点として栄えてきた。沖合には、ザンジバル諸島(ウングジャ島、ペンバ島など)やマフィア島などの島々が点在する。

南西部ルクワ州のザンビア国境近く、タンガニーカ湖南東岸のカランボ川にかかるカランボ滝は、アフリカで2番目に落差の大きい途切れのない滝である。ザンジバルのメナイ湾保護区は、ザンジバル最大の海洋保護区となっている。

アフリカ大陸の最低地点は、タンガニーカ湖の湖底であり、海面下1471 mに達する。

4.2. 気候

タンザニアの気候は、その広大な国土と多様な地形を反映して、地域によって大きく異なる。

国土の大半はサバナ気候(Aw)に属し、乾季と雨季が明瞭に分かれる。高地では気温が比較的穏やかで、寒い時期には10 °Cから20 °C程度、暑い時期でも同程度である。その他の地域では、気温が20 °Cを下回ることは稀である。最も暑い時期は11月から2月(25 °C~31 °C)、最も寒い時期は5月から8月(15 °C~20 °C)である。年平均気温は20 °C程度である。高山地域では冷涼な気候となる。

降水パターンは主に二つに大別される。一つは単峰性(10月~4月)で、国の南部、中央部、西部で見られる。もう一つは二峰性(10月~12月と3月~5月)で、ヴィクトリア湖周辺から東の海岸部にかけての北部地域に見られる。この二峰性の降雨は、熱帯収束帯(ITCZ)の季節的な移動によって引き起こされる。3月から5月にかけての雨季は「長い雨」(マシカ)、10月から12月にかけての雨季は「短い雨」(ヴリ)と呼ばれる。

海岸部は高温多湿で、年間の平均気温は26 °C前後、年間降水量は1,000mmを超える場所が多い。中央高原は、昼夜の気温差が大きく、乾燥したステップ気候(BS)の地域も存在する。年間降水量は500mmから700mm程度である。北部のキリマンジャロ山周辺やヴィクトリア湖岸は、比較的降水量が多く、農業に適した地域となっている。

タンザニアは熱帯低気圧の上陸を稀に経験し、深刻な影響を受けることがある。例えば、2024年のサイクロン・ヒダヤがその例である。このようなサイクロンの記録は1872年まで遡ることができる。

タンザニアにおける気候変動は、気温の上昇、激しい降雨事象(洪水を引き起こす)の可能性の増加、および乾燥期間(干ばつを引き起こす)の可能性の増加をもたらしている。気候変動は、すでにタンザニアの農業、水資源、健康、エネルギーといった分野に影響を与えている。海面上昇と水質の変化は、漁業や水産養殖に影響を与えると予想されている。タンザニアは、国連気候変動枠組条約の義務に基づき、2007年に国別適応行動計画(NAPA)を作成した。2012年には、気候変動と気候変動性が国の社会的、経済的、物理的環境に及ぼす悪影響への懸念の高まりに対応して、国家気候変動戦略を作成した。

4.3. 野生動物と保全

タンザニアは、アフリカ大陸でも有数の豊かな生物多様性を誇る国であり、広大な自然保護区には多種多様な野生動物が生息している。国土の約38%にあたる4.20 万 km2以上が国立公園、動物保護区、保全地域、海洋公園などの保護地域に指定されており、アフリカの大型哺乳類種の約20%がここに生息しているとされる。

主要な国立公園としては、北部のセレンゲティ国立公園、ンゴロンゴロ保全地域、タランギーレ国立公園、マニャラ湖国立公園、キリマンジャロ国立公園などがある。セレンゲティ国立公園では、シロヒゲヌー、その他のウシ科動物、シマウマなどが大規模な年次移動(グレート・マイグレーション)を行うことで世界的に有名である。ンゴロンゴロ保全地域は、巨大なカルデラ内に多様な動物が生息しており、マサイ族の居住も認められている複合的な保護地域である。

南部には、アフリカ最大の動物保護区であるセルース猟獣保護区や、ルアハ国立公園、ミクミ国立公園などがある。西部には、ジェーン・グドール博士が1960年からチンパンジーの行動研究を行ったことで知られるゴンベ渓流国立公園がある。

タンザニアには、約130種の両生類と275種以上の爬虫類が生息しており、その多くは固有種であり、国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストに含まれている。また、タンザニアは世界で最も多くのライオンが生息する国でもある。

これらの豊かな自然環境と生物多様性を保護するため、タンザニア政府は国立公園の管理や密猟対策に力を入れている。しかし、人口増加に伴う土地利用の変化、貧困による資源への圧力、気候変動、そして依然として後を絶たない密猟などが、環境保全上の大きな課題となっている。特に、象牙やサイの角を狙った密猟は深刻な問題であり、国際的な協力のもと対策が進められている。環境問題が地域住民の生活や生態系全体に与える影響は大きく、持続可能な観光の推進や、地域住民が自然保護から恩恵を受けられるような仕組み作りが求められている。

2019年の森林景観健全性指数(Forest Landscape Integrity Index)の平均スコアは7.13/10で、172カ国中54位であった。

5. 政治

タンザニアは、共和制、大統領制を国家体制とする立憲国家であり、複数政党制を採用している。しかし、独立以来、タンザニア革命党(CCM)が一貫して政権を担っており、事実上の一党優位体制が続いている。政治運営においては、民主主義の発展と人権保障が重要な課題とされている。

5.1. 政府構造

タンザニアは大統領制の共和制国家であり、憲法によって三権分立(行政、立法、司法)が規定されている。現行憲法は1977年に制定され、1984年に大幅に改正されたものである。

政治の特徴として、他の多くのアフリカ諸国で見られるような特定部族による政権独占や、民族に基づいた投票行動が少ない点が挙げられる。これは、国内に突出して大きな民族集団が存在しないこと、スワヒリ語による初等教育と国民意識の涵養、初代大統領ジュリウス・ニエレレによる地方組織の解体、複数政党制導入時に民族を基盤とした政党結成が禁止されたことなどが要因とされている。

5.1.1. 行政

国家元首であり行政府の長は大統領である。大統領は国民の直接選挙により選出され、任期は5年、3選は禁止されている。大統領は副大統領を指名する。副大統領は、大統領選挙と同時に同じ公認候補者名簿で選出される。大統領はまた、国民議会の議員の中から首相を任命し、議会の承認を得る。首相は議会における政府の指導者としての役割を担う。閣僚は大統領が国民議会議員の中から任命する。

タンザニアの法執行機関は行政部門の管轄下にあり、タンザニア警察隊によって運営されている。

2021年3月、ジョン・マグフリ大統領の死去に伴い、副大統領であったサミア・スルフ・ハッサンが同国初の女性大統領に就任した。

5.1.2. 立法

立法府は一院制の国民議会(スワヒリ語: Bunge)である。定数は393議席。内訳は、選挙区から直接選挙で選出される議員、司法長官、ザンジバル議会が自らの議員の中から選出する5名の議員、各政党が議会に有する議席の少なくとも30%を構成する特別女性議席、議会議長(他に議会の議員でない場合)、そして大統領が任命する者(10名以内)である。議員の任期は5年である。タンザニア選挙委員会は、大統領の同意を得て委員会が決定した数の選挙区に本土を区分する。

1992年の憲法改正により複数政党制が導入されたが、独立以来、タンザニア革命党(CCM)が政権与党の座を維持している。主要な野党としては、市民統一戦線(CUF)や民主進歩党(CHADEMA)などがあるが、CCMの勢力は依然として強大である。

5.1.3. 司法

タンザニアの法制度は、イギリスのコモン・ローに基づいている。司法制度は4段階の裁判所で構成されている。

タンザニア本土における最下級裁判所は第一審裁判所である。ザンジバルでは、イスラム家族法に関するカディ裁判所とその他すべての事件に関する第一審裁判所が最下級裁判所となる。

本土では、控訴は地方裁判所または常駐判事裁判所のいずれかに対して行われる。ザンジバルでは、イスラム家族法に関する事件はカディ控訴裁判所に、その他すべての事件は判事裁判所に控訴される。そこからの控訴は、タンザニア本土またはザンジバルの高等裁判所に対して行われる。イスラム家族法に関する控訴は、ザンジバル高等裁判所からは行うことができない。それ以外の場合、最終控訴はタンザニア控訴裁判所に対して行われる。

本土の高等裁判所には、商業、労働、土地の3つの部門があり、15の地理的管轄区域がある。ザンジバルの高等裁判所には、労働紛争のみを審理する産業部門がある。

本土および連合の裁判官は、タンザニア首席判事によって任命される。ただし、控訴裁判所および高等裁判所の裁判官は、タンザニア大統領によって任命される。

司法の独立性は憲法で保障されているが、実際には行政からの影響や汚職、人材不足などが課題として指摘されることがある。

タンザニアは国際刑事裁判所ローマ規程の締約国である。

5.2. ザンジバル

タンザニア連合共和国を構成するザンジバルは、大陸部のタンガニーカとは異なる独自の歴史的・政治的背景を持ち、連合内において高度な自治権を有している。ザンジバルは独自の政府(大統領、内閣)および議会を持ち、ザンジバルの内政(教育、保健、インフラ、法制度など、連合マターに属さない事項)を管轄している。ザンジバル大統領は、ザンジバル住民の直接選挙により選出され、任期は5年である。ザンジバル議会は一院制で、議員の任期も5年である。

連合政府との関係においては、外交、国防、通貨、警察、市民権、出入国管理などが連合マターとされ、連合政府の管轄となる。ザンジバルは連合議会に代表を送り、連合政府の副大統領の一人は伝統的にザンジバル出身者が務めるなど、連合への参加と発言権が保障されている。

しかし、ザンジバルとタンガニーカ(本土)との関係は、時に緊張を伴うこともある。ザンジバル内では、連合からの分離独立や自治権のさらなる拡大を求める声も存在し、特に選挙時には政治的対立が先鋭化する傾向が見られる。経済的には、かつてはクローブなどの香辛料貿易で栄えたが、近年は観光業が主要産業となっている。独自の文化や歴史的遺産(ザンジバル島のストーン・タウンなど)は、多くの観光客を惹きつけている。

2020年のザンジバル総選挙後、野党である変革と透明性のための同盟=ワザレンド(ACT-Wazalendo)は、島の与党であるタンザニア革命党と連立政権に参加した。これは、ザンジバル憲法が、選挙で次点となった政党が勝利政党と連立を組むことを義務付けているためである。

5.3. 行政区画

タンザニアは、1972年に地方自治が廃止され中央政府による直接統治に移行したが、1980年代初頭に地方議会と地方当局が再設立され地方自治が再導入された。1983年に地方選挙が行われ、1984年に機能する議会が発足した。1999年には国民議会によって地方政府改革プログラムが制定され、「本土政府が憲法の枠内で包括的な権限を有する、政治的分権、財政的分権、行政的分権、および中央と地方の関係の変化という4つの分野を網羅する包括的かつ野心的な課題」が設定された。

2016年時点で、タンザニアは31の州(スワヒリ語: mkoa、単数形: mkoa)に分かれている。そのうち26州が本土に、5州がザンジバル(ウングジャ島に3州、ペンバ島に2州)にある。これらの州は、さらに合計195の県(スワヒリ語: wilaya、単数形: wilaya)または地方自治体に分けられる。これらの県のうち45は都市部であり、さらに3つの市議会(アルーシャ、ムベヤ、ムワンザ)、20の町議会、22の町議会に分類される。

都市部には自治的な市、町、または町議会があり、区(ward)および小区(mitaa)に細分化される。非都市部には自治的な県議会があるが、村議会または町当局(第一レベル)、そして小村(vitongoji)に細分化される。

ダルエスサラーム市は独特で、その管轄区域が3つの市議会と重複する市議会を有する。市議会の市長はその議会によって選出される。20人の市議会は、市議会によって選出された11人、国民議会の7人の議員、および「女性のための特別議席」に基づく指名された国会議員で構成される。各市議会にも市長がいる。「市議会は調整役を果たし、安全保障や緊急サービスを含む3つの自治体にまたがる問題に対処する」。ムワンザ市には、その管轄区域が2つの市議会と重複する市議会がある。

5.4. 対外関係

タンザニアの外交政策は、2001年に策定された「新外交政策」に代わるものとして現在見直しが進められている。2001年以前の外交政策は、初代大統領ジュリウス・ニエレレによる様々な宣言、特に1964年の回覧第2号、アルーシャ宣言、1967年の外交政策によって方向付けられていた。これらの宣言は、独立と主権、人権、アフリカ統一を外交政策の主眼としていた。2001年の新外交政策は、植民地主義と冷戦の終結、グローバル化、市場経済と自由化、そしてタンザニアの多党制国家への移行といった変化により良く対応するために策定され、経済外交と開発に重点を置いている。

2001年の新外交政策は、主権、自由主義、善隣友好、アフリカ統一、非同盟、経済外交、そして経済開発と平和のための国際協力を7つの基本原則としている。主要目的は、文化的・経済的利益の保護と促進、経済的利益に基づく他国との関係構築、経済的自立、国内および世界の平和、そして地域的な政治・経済統合である。

現行の外交政策の見直しは第6期政権によって進められており、リベレータ・ムラムラ外務大臣は、新しい政策は2001年政策の優先事項と非同盟を維持しつつ、気候変動を新たな最優先事項とし、付加価値輸出とデジタル経済により重点を置いた経済外交に焦点を当てるとしている。

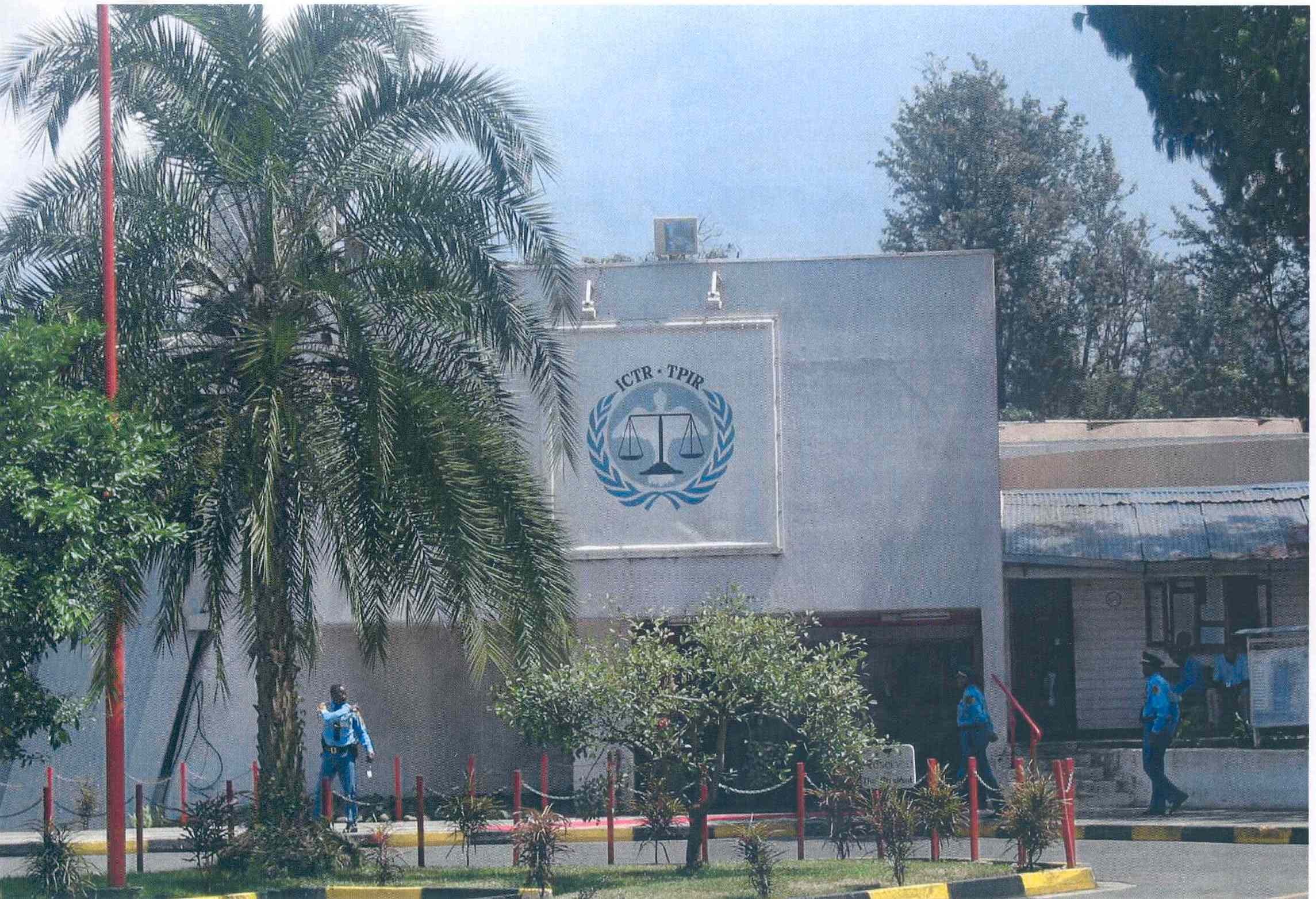

タンザニアは、国際連合(UN)、アフリカ連合(AU)、東アフリカ共同体(EAC)、南部アフリカ開発共同体(SADC)など、多くの国際機関の加盟国である。独立以来の非同盟、統一、国内平和の強さから、タンザニアはしばしば他国間の調停役や条約・合意の締結地となり、ヨーロッパとのアルーシャ協定や、ルワンダ(1993年)、ブルンジ(2000年)とのアルーシャ合意などがその例である。

国際連合はタンザニアにおいて現在および歴史的に大きな存在感を示しており、人権・司法裁判所および報告、教育、開発、気候変動、保健、野生生物保護など多くの機能において、タンザニア自身、および関連する国際政府組織(IGO)や非政府組織(NGO)の重要なパートナーとなっている。国連の主要事務所はダルエスサラームのオイスターベイにあるが、他の多くの事務所、裁判所、NGOはアルーシャに拠点を置いている。最もよく知られた例は、ルワンダ国際戦犯法廷である。

アフリカ連合はアフリカの55カ国で構成されている。タンザニアは2001年のAU設立時の加盟国であり、その前身であるアフリカ統一機構(OAU)には、タンザニアの前身であるタンガニーカとザンジバルが1963年に加盟していた。AUの司法部門とその裁判所はタンザニアに置かれている。当初はアフリカ連合司法裁判所であったが、アフリカ人権裁判所と統合され、アルーシャにアフリカ司法及び人権裁判所が設置されている。タンザニアは、世界最大の自由貿易地域であるAU主導のアフリカ大陸自由貿易協定(AfCFTA)を2022年1月17日に批准し、加盟した。

東アフリカ共同体(EAC)は、タンザニア、ウガンダ、ケニア、ルワンダ、ブルンジ、南スーダン、コンゴ民主共和国で構成され、本部はアルーシャにある。タンザニアは、ケニア、ウガンダと共に2000年のEAC設立時の加盟国である。EACは2005年から関税同盟を、2010年からは労働力、商品、人、資本、サービスの自由な移動のための共同市場を確立している。2024年には東アフリカ中央銀行による単一共通通貨を創設する東アフリカ通貨同盟(EAMU)の設立が提案されている。EAC設立条約第5条2項に定められている通り、EACの最終目標は全加盟国の政治的連邦化であり、2017年には全加盟国が最終的な連邦への移行の前段階としてEACの連合体を採択した。

南部アフリカ開発共同体(SADC)は、南部アフリカの全諸国に加え、大湖沼地域のタンザニアとコンゴ民主共和国を含む16カ国で構成されている。タンザニアは1994年のSADC設立時の加盟国であり、その前身であるフロントライン諸国(FLS、1960年-1994年)の加盟国でもあった。FLSがアパルトヘイトの終結を目指したのに対し、その後継であるSADCは、加盟国の経済的・政治的統合と共に平和と安全保障の推進を目的としている。

5.4.1. 日本との関係

日本とタンザニアは、1961年のタンガニーカ独立以来、友好的な関係を築いている。日本はタンザニアに対し、経済協力(ODA)を通じてインフラ整備、農業開発、教育、保健医療などの分野で支援を行ってきた。特に、キリマンジャロ州における農業開発プロジェクトや、ダルエスサラームにおける都市交通改善プロジェクトなどは、日本の協力の代表例として挙げられる。

1960年代には、日本から6人の技術専門家が派遣され、政治顧問や官僚としてタンザニアの国造りに貢献した。これがきっかけとなり、1969年には、キリマンジャロ州の広大な土地を日本に貸与し、パイロット地区を形成するという提案がタンザニアの大臣からなされたこともあった。

文化交流も行われており、日本からの青年海外協力隊の派遣や、タンザニアからの留学生受け入れなどが続けられている。近年では、日本のポップカルチャーへの関心も高まっている。

2021年10月時点で、タンザニアにおける在留日本人数は195名であった。一方、2021年12月時点での在日タンザニア人数は433名であった。

日本はダルエスサラームに在タンザニア日本国大使館を、タンザニアは東京に駐日タンザニア大使館をそれぞれ設置している。

1976年には、在タンザニア日本国大使館の書記官が象牙の密輸に関与した疑いで事実上更迭される事件が発生した。当時、タンザニアでは象牙の輸出は許可制であり、外交特権を利用して規制を回避しようとしたと見られている。この事件は、現地社会や日系企業から批判を浴びた。

5.5. 軍事

タンザニア人民防衛軍(Jeshi la Wananchi wa Tanzaniaスワヒリ語、略称TPDFまたはJWTZ)は、タンザニアの軍隊であり、文民統制下にある人民の軍隊として活動している。陸軍、空軍、海軍司令部、国家奉仕団、本部(MMJ)の5つの部門または司令部で構成されている。タンザニア国民は15歳から兵役に志願でき、高等学校卒業時には18歳で義務的な国家兵役に就くことができる。2004年時点での徴兵期間は2年間であった。

2024年の世界平和度指数によると、タンザニアは世界で65番目に平和な国である。

その歴史において、特に隣国ウガンダのイディ・アミン政権との間で行われたウガンダ・タンザニア戦争(1978年-1979年)では、ウガンダ軍の侵攻を撃退し、逆にウガンダの首都カンパラを攻略してアミン政権を崩壊させる上で決定的な役割を果たした。この戦争は、TPDFの能力と、地域の安定に対するタンザニアのコミットメントを示すものとなった。

TPDFは、国連平和維持活動(PKO)にも積極的に参加しており、アフリカ各地の紛争解決や平和構築に貢献している。

5.6. 人権

タンザニアにおける人権状況は、憲法で基本的な権利が保障されているものの、いくつかの深刻な課題を抱えている。

アルビノの人々に対する迫害は、特に国際的な注目を集めている問題である。アルビノの人々の身体の一部が富や幸運をもたらすという迷信(「ムティ」として知られる黒魔術の実践に関連)から、彼らが襲撃されたり、殺害されたり、手足を切断されたりする事件が後を絶たない。タンザニアは、この種の人権侵害の発生率が、ムティが実践されていることが知られているアフリカ27カ国の中で最も高い。政府は魔術師の活動を禁止するなどの対策を講じているが、問題の根絶には至っていない。

性的少数者(LGBTQ+)の権利も深刻な状況にある。同性間の性的行為は法律で禁止されており、最高で終身刑が科される可能性がある。2007年のピュー研究所の調査によると、タンザニア人の95%が同性愛は社会に受け入れられるべきではないと考えていた。近年では、LGBTQ+コミュニティに対する政府の取り締まりが強化され、活動家や支援団体への圧力も強まっている。

報道の自由や集会の自由も制限されている。特にジョン・マグフリ前大統領政権下では、批判的なメディアに対する免許剥奪や活動停止命令、ジャーナリストの逮捕・拘束、野党の集会禁止などが頻繁に行われ、国内外から強い懸念が表明された。サミア・スルフ・ハッサン現大統領は、メディア規制の緩和や対話の促進を示唆しているが、状況の抜本的な改善には至っていない。

女性の権利に関しては、法の下の平等は保障されているものの、依然としてジェンダーに基づく差別や暴力が存在する。女性器切除(FGM)の慣習は減少傾向にあるが、一部地域では根強く残っている。児童婚や家庭内暴力も深刻な問題である。教育や雇用の機会における男女格差も課題であり、女性の政治参加は憲法で議席の一定割合(30%以上)が確保されているものの、意思決定の場における女性の代表性はまだ十分とは言えない。

2019年12月、アムネスティ・インターナショナルは、タンザニア政府がNGOや個人がアルーシャを拠点とするアフリカ人権裁判所に直接提訴する権利を無効にしたと報告した。これは、人権侵害の被害者が国際的な救済を求める道を閉ざすものとして批判されている。

これらの人権問題に対し、国内外の人権団体や国際機関は、タンザニア政府に対し、法の支配の尊重、人権擁護活動家の保護、差別的な法律や慣行の撤廃などを求めている。

6. 経済

タンザニアの経済は、独立後の社会主義的政策から1980年代半ば以降の市場経済化への移行を経て、近年は比較的安定した成長を遂げている。しかし、依然として多くの課題を抱えており、国民生活の向上と持続可能な発展が求められている。

6.1. 経済概観

2021年時点のIMFの推計によると、タンザニアの国内総生産(GDP)は名目で約710億米ドル、購買力平価(PPP)ベースでは約2185億米ドルであった。一人当たりGDP(PPP)は約3,574米ドルである。2009年から2013年にかけて、タンザニアの一人当たりGDP(現地通貨ベース)は年平均3.5%成長し、これは東アフリカ共同体(EAC)加盟国の中で最も高く、サブサハラアフリカでも9カ国に次ぐ成長率であった。

タンザニアは、2008年後半から2009年初頭にかけて始まった世界金融危機を比較的うまく乗り越えた。堅調な金価格が同国の鉱業を支え、世界市場への統合度が低かったことが、不況からの影響を和らげるのに役立った。不況終息後、タンザニア経済は好調な観光、通信、銀行セクターのおかげで急速に拡大した。

しかし、国際連合開発計画(UNDP)によると、近年の国民経済の成長は「ごく一部」の人々にしか恩恵をもたらしておらず、大多数の国民は取り残されている。2015/2016年の最新調査では、人口の57.1%が多次元的貧困の影響を受けていると考えられている。2013年の世界飢餓指数は、EAC加盟国の中でブルンジを除いて最も悪かった。

2020年、世界銀行は、タンザニア経済が低所得国から低中所得国へと移行したと宣言した。これは、一人当たり国民総所得(GNI)が2018年の1,020米ドルから2019年には1,080米ドルに増加したためである。タンザニア経済は2022年に4.6%、2023年に5.2%成長した。

経済統計の信頼性については、2020年にエコノミスト誌が公式の経済成長率の主張に疑問を呈する記事を掲載したが、一部の投資家からは反論も出ている。例えば、もし2019年度の経済成長率がほぼ7%であったなら、なぜ税収が1%減少し、企業への銀行貸出が低迷したのか、といった点が指摘された。一方で、大手醸造会社の売上減少には特殊要因があったとの反論や、セメント販売量や大手銀行の融資は成長していたとの指摘もある。

6.2. 主要産業

タンザニア経済は多様な産業部門によって構成されているが、依然として農業が基幹産業の一つである。近年では鉱業、観光業、サービス業の成長も著しい。

6.2.1. 農業

タンザニア経済は依然として農業に大きく依存しており、2013年にはGDPの24.5%を占め、輸出の85%、雇用労働力の半分を占めていた。しかし、農業セクターの成長率は2012年に4.3%と、ミレニアム開発目標の目標値10.8%の半分以下であった。国土の16.4%が耕作可能地であり、2.4%が永年作物で栽培されている。気候変動の影響を受けやすく、生産性は必ずしも高くない。

主要な食用作物は、2013年の本土ではトウモロコシ(517万トン)が最大で、次いでキャッサバ(194万トン)、サツマイモ(188万トン)、豆(164万トン)、バナナ(131万トン)、米(131万トン)、ミレット(104万トン)であった。主要な換金作物は、2013年の本土では砂糖(296,679トン)が最大で、次いで綿花(241,198トン)、カシューナッツ(126,000トン)、タバコ(86,877トン)、コーヒー(48,000トン)、サイザル麻(37,368トン)、茶(32,422トン)であった。特にキリマンジャロ・コーヒーは高品質で世界的に知られている。牛肉は2013年の本土で最大の食肉製品(299,581トン)であり、次いで羊肉/マトン(115,652トン)、鶏肉(87,408トン)、豚肉(50,814トン)であった。

小規模農家が多く、伝統的な農法に依存している場合が多い。労働条件は必ずしも良好とは言えず、児童労働の問題も指摘されることがある。食料安全保障は重要な課題であり、天候不順による不作は国民生活に大きな影響を与える。持続可能な農業への移行、灌漑施設の整備、農業技術の向上、市場アクセスの改善などが求められている。2002年の国家灌漑マスタープランによると、タンザニアの2,940万ヘクタールが灌漑農業に適しているが、2011年6月時点で実際に灌漑されていたのはわずか310,745ヘクタールであった。

6.2.2. 鉱業及びエネルギー

鉱業および建設業はタンザニア経済の主要かつ成長している部門であり、2013年にはGDPの22.2%を占めた。この部門には、鉱業および採石業、製造業、電力および天然ガス、水道供給、建設業が含まれる。鉱業は2013年にGDPの3.3%を占めた。国の鉱物輸出収入の大部分は金からもたらされており、2013年にはこれらの輸出額の89%を占めた。タンザニアの金生産量は2015年に46トンであった。また、ダイヤモンドやタンザナイト(タンザニアでのみ産出される希少な宝石)などの宝石も相当量輸出している。2012年に総計10万6千ショートトンであったタンザニアの石炭生産はすべて国内で消費されている。

エネルギー分野では、2010年以降、25兆から30兆立方フィートの回収可能な天然ガス資源が発見され、2013年末までの総埋蔵量は43兆立方フィートを超えた。2013年に実際に生産された天然ガスの価値は5220万米ドルで、2012年から42.7%増加した。インド洋のソンゴソンゴ島ガス田からの商業生産は2004年に開始された。2013年にはこのガス田から350億立方フィート以上のガスが生産され、確認・推定・可能埋蔵量は合計1.1兆立方フィートであった。ガスはパイプラインでダルエスサラームに輸送されている。ムナジ湾の新しい天然ガス田は、2013年にはソンゴソンゴ島近郊で生産された量の約7分の1を生産したが、確認・推定・可能埋蔵量は2.2兆立方フィートである。このガスのほぼすべてがムトワラでの発電に使用されている。

電力供給は依然として課題であり、2011年には国民の15%しか電力アクセスがなかったが、2018年には35.2%に上昇した。2020年には電力アクセスは84.6%に達し、東アフリカで最も高い水準となった。政府所有のタンザニア電力供給公社(TANESCO)が電力供給産業を支配している。2013年には、タンザニアの発電量の49.7%が天然ガス、28.9%が水力、20.4%が火力、1.0%が国外からのものであった。政府はムナジ湾からダルエスサラームまで532 kmのガスパイプラインを建設した。このパイプラインにより、2016年までに国の発電能力を3,000メガワットに倍増させることが期待された。政府の目標は、2025年までに能力を少なくとも10,000メガワットに増強することである。しかし、特に干ばつが水力発電を妨げる場合、電力供給は不安定であり、必要に応じて計画停電が実施される。電力供給の不安定さは、タンザニア産業の発展を妨げてきた。

資源管理の透明性、環境への影響、地域社会への利益還元は、鉱業およびエネルギー産業における重要な課題である。特に、金採掘などにおける労働環境や環境汚染、地域住民との紛争などが問題となることがある。天然ガス開発は経済成長への期待が大きい一方で、その収益が国民全体に公平に分配されるかどうかが注目されている。

6.2.3. 製造業及び建設

タンザニアの製造業は、主に食品加工、繊維、衣料、履物、セメント、飲料などの軽工業が中心である。国内市場向けの生産が主であり、輸出競争力はまだ低い。2013年、産業および建設部門はGDPの22.2%を占めた。製造業の発展は、雇用創出、技術移転、輸入依存からの脱却という点で重要であるが、電力供給の不安定さ、インフラの未整備、資金調達の困難さ、熟練労働者の不足などが成長の制約となっている。政府は工業団地の開発や投資誘致を通じて製造業の振興を図っている。

建設業は、近年の経済成長に伴い活況を呈している。道路、港湾、住宅、商業施設などの建設プロジェクトが増加しており、特に都市部での建設ラッシュが見られる。中国をはじめとする外国からの投資や建設会社の進出も目立つ。建設業の成長は、雇用の創出や関連産業への波及効果が期待される一方で、都市計画の遅れや建設資材の価格高騰、環境への影響といった課題も生じている。

6.2.4. 観光業

観光業はタンザニアの主要な外貨獲得源の一つであり、GDPへの貢献度も高い。2016年にはGDPの17.5%を占め、2013年には国の労働力の11.0%(118万9300人)を雇用した。全体の収入は2004年の17億4000万米ドルから2013年には44億8000万米ドルに増加し、海外からの観光客収入は2010年の12億5500万米ドルから2016年には20億米ドルに増加した。2016年には128万4279人の観光客がタンザニア国境に到着し、2005年の59万人と比較して増加した。

主要な観光資源としては、セレンゲティ国立公園での野生動物サファリ、キリマンジャロ山登山、ザンジバルの美しいビーチと歴史的なストーンタウンなどが挙げられる。その他にも、ンゴロンゴロ保全地域、タランギーレ国立公園、マニャラ湖国立公園などが人気である。2013年に最も訪問者数が多かった国立公園はセレンゲティ(452,485人)、次いでマニャラ(187,773人)、タランギーレ(165,949人)であった。

観光産業の発展は、雇用創出や地域経済の活性化に貢献する一方で、環境への負荷や地域文化への影響も懸念される。持続可能な観光の推進、エコツーリズムの導入、地域住民への利益還元、文化遺産の保護などが重要な課題となっている。また、観光インフラ(ホテル、道路、空港など)の整備も、さらなる観光客誘致のためには不可欠である。

6.3. 金融

タンザニア銀行(Bank of Tanzania)はタンザニアの中央銀行であり、主に物価安定の維持に責任を負い、タンザニア・シリングの紙幣および硬貨の発行という副次的な責任も担っている。2013年末時点で、タンザニアの銀行業界の総資産は19兆5千億タンザニア・シリングであり、2012年から15%増加した。

国内には、商業銀行、開発銀行、協同組合銀行など、様々な種類の金融機関が存在する。主要な商業銀行としては、CRDB銀行、NMB銀行などがある。近年、マイクロファイナンス機関も増加し、小規模事業者や低所得者層への金融サービスの提供に貢献している。

金融市場の発展はまだ途上であり、ダルエスサラーム証券取引所(DSE)の規模は比較的小さい。金融包摂の拡大、特に地方部や農村部における金融サービスへのアクセス改善が課題となっている。モバイルマネーの普及は急速に進んでおり、金融包摂の促進に貢献している。

6.4. 交通

タンザニアの交通は主に道路に依存しており、道路輸送は国の貨物輸送の75%以上、旅客輸送の80%を占めている。カイロ・ケープタウンハイウェイがタンザニアを通過している。総延長18.12 万 kmの道路網は概して状態が悪い。

鉄道は、ダルエスサラームとカピリ・ムポシ(ザンビアの銅鉱山地区)を結ぶタンザン鉄道(TAZARA)と、ダルエスサラームとタンザニア中央部および北部を結ぶタンザニア鉄道公社(Tanzania Railways Limited)の2社がある。タンザニアの鉄道旅行は、遅延や運休が頻繁に発生し、安全性にも問題がある。

ダルエスサラームでは、ダルエスサラーム市の郊外を結ぶ大規模な高速バスプロジェクト、ダルエスサラーム高速輸送(DART)が進められている。DARTシステムの開発は6段階で構成され、アフリカ開発銀行、世界銀行、タンザニア政府が資金を提供している。第一段階は2012年4月に始まり、2015年12月に完了し、2016年5月に運行を開始した。

主要な国際空港は、ジュリウス・ニエレレ国際空港(ダルエスサラーム)、キリマンジャロ国際空港、アベイド・アマニ・カルーム国際空港(ザンジバル)など4ヶ所あり、その他に120以上の小規模空港や滑走路がある。空港インフラは概して状態が悪い。タンザニアの航空会社には、エア・タンザニア、プレシジョンエア、ファストジェット、コースタル・アビエーション、ザンエアなどがある。

港湾は、ダルエスサラーム港が主要な国際貿易港であり、内陸国への玄関口としての役割も果たしている。その他、タンガ港、ムトワラ港などがある。ヴィクトリア湖やタンガニーカ湖では、湖上輸送も行われている。

交通インフラの整備は、経済発展、地域間格差の是正、国民生活の向上にとって不可欠であるが、資金不足や地理的条件の厳しさなどから、依然として多くの課題を抱えている。

6.5. 通信

2013年、通信部門はタンザニアで最も急速に成長した部門であり、22.8%拡大したが、同年のGDPに占める割合はわずか2.4%であった。

2011年時点で、タンザニアの携帯電話加入者数は100人当たり56人で、サブサハラ平均をわずかに上回っていた。固定電話を持つタンザニア人は非常に少ない。2011年時点で約12%のタンザニア人がインターネットを利用していたが、この数は急速に増加している。同国には信頼性の低い衛星サービスに代わる光ファイバーケーブル網があるが、インターネット帯域幅は依然として非常に低い。

近年、携帯電話の普及は目覚ましく、モバイルマネーサービスも急速に拡大している。これにより、金融包摂の進展や、情報アクセス、ビジネス機会の拡大に貢献している。しかし、都市部と地方部でのインターネット普及率の格差は依然として大きく、デジタルデバイドの解消が課題となっている。政府は、情報通信技術(ICT)インフラの整備と利活用の促進を通じて、社会経済全体の発展を目指している。

6.6. 貧困及び食糧安全保障

タンザニアは経済成長を遂げているものの、依然として深刻な貧困問題を抱えている。世界銀行によると、2019年の報告では過去10年間で貧困率は34.4%(2007年)から26.4%(2018年)へと8パーセントポイント減少した。さらに2020年には25.7%に減少した。しかし、約68%の国民が1日1.25 USD以下の貧困ライン以下で生活しており、人口の32%が栄養不良である。特に農村部では貧困が深刻で、都市部との格差が大きい。貧困の原因は、農業生産性の低さ、教育水準の低さ、医療サービスへのアクセスの困難さ、雇用の機会の不足、インフラの未整備などが挙げられる。

世界食糧計画(WFP)によると、タンザニアでは多くの人々が慢性的な食糧不安に直面している。世界飢餓指数(GHI)は、2000年には42と「憂慮すべき」状況であったが、その後23.2まで低下した。農村部の子どもたちは、栄養失調と慢性的な飢餓の割合が著しく高いが、都市部と農村部の格差は、発育阻害と低体重の両方に関して縮小している。農村部の生産性の低さは、主にインフラ投資の不備、農作物投入物、普及サービス、信用の利用制限、技術の制限、貿易・マーケティング支援の制限、そして天水農業と天然資源への大きな依存に起因する。

干ばつや洪水などの自然災害は、農業生産に大きな打撃を与え、食糧価格の高騰を引き起こし、貧困層の生活をさらに困難にする。特に、トウモロコシなどの主要穀物の価格変動は、食糧安全保障に大きな影響を与える。

2017年に国内で実施された調査では、農村部の84%の人々が3ヶ月間にわたって食糧不足に苦しんでおり、都市部の住民の64%と比較して高い数値であった。

政府は、貧困削減戦略文書(MKUKUTA/MKUZA)を策定し、農業開発、教育・保健サービスの向上、インフラ整備などを通じて貧困削減に取り組んでいる。国際機関やNGOも、食糧支援、栄養改善プログラム、小規模農家支援などを実施している。USAIDの栄養プログラムは、モロゴロ、ドドマ、イリンガ、ムベヤ、マニャラ、ソングウェ、ザンジバルの各地域で運営されている。「Feed the Future」プログラムは、栄養、インフラ、政策、制度能力、農業に重点的に投資しており、これらは同機関によって国内の経済成長の鍵となる分野として特定されている。

しかし、貧困削減と食糧安全保障の達成には、持続的な経済成長、雇用の創出、教育・医療の質の向上、農業生産性の向上、気候変動への適応、そして何よりも社会の最も脆弱な立場にある人々への支援が不可欠である。

7. 社会

タンザニア社会は、その著しい民族的多様性、スワヒリ語という共通言語の存在、そして宗教の共存によって特徴づけられる。都市化の進展やグローバル化の影響を受けつつも、伝統的な価値観や共同体意識が依然として重要な役割を果たしている。社会的包摂と格差の是正は、タンザニア社会が直面する大きな課題である。

7.1. 人口

タンザニアの総人口は、2022年の国勢調査によると約6,174万人であり、サハラ以南のアフリカで最も人口の多い国の一つである。人口成長率は依然として高く、若年層が人口構成の大きな割合を占めている(2012年時点で15歳未満が人口の44.1%)。この高い人口増加は、教育、医療、雇用などの社会サービスへの大きな圧力となっている。

人口密度は地域によって大きく異なり、北部の国境地帯や沿岸部、主要都市に人口が集中している一方、内陸部の広大な地域は人口希薄である。例えば、カタヴィ州の人口密度が1平方キロメートルあたり12人であるのに対し、ダルエスサラーム州では1平方キロメートルあたり3133人に達する。

都市化は急速に進んでおり、特にダルエスサラーム(人口約436万人、2012年)、ムワンザ(約71万人)、アルーシャ(約42万人)、首都ドドマ(約41万人)、ムベヤ(約39万人)などの主要都市への人口流入が続いている。2012年時点で約70%の人口が農村部に居住していたが、この割合は1967年以降減少し続けている。

1964年のタンザニア連合共和国建国時の乳児死亡率は出生1,000人あたり335人であったが、独立以降、乳児死亡率は出生1,000人あたり62人まで減少した。

7.2. 民族

タンザニアは、120以上とも125とも言われる多様な民族集団から構成される多民族国家である。国民の約95%がバントゥー系民族に属するアフリカ系黒人である。主要な民族集団としては、スクマ族(人口の約10-13%を占める最大の民族集団)、ニャムウェジ族、ハヤ族、チャガ族、ゴゴ族、マコンデ族などがあり、それぞれが100万人以上の人口を有するとされる。その他にも、トングェ族、イラク族、狩猟採集生活を送るハッザ族やサンダウェ族、北部からケニア南部にかけて居住する遊牧民のマサイ族などが存在する。

タンガニーカ(本土)では人口の約99%がアフリカ系であり、残りの約1%がアジア系(主にインド系)、ヨーロッパ系、アラブ系である。ザンジバルでは、アフリカ系黒人の他に、アラブ系住民や、両者の混血であるシラジ(Shirazi)と呼ばれる人々が多く居住する。シラジの人々は、イランのシーラーズからの移民の子孫であるというアイデンティティを持つ。

初代大統領ジュリウス・ニエレレの政策により、スワヒリ語の普及と部族主義の抑制が図られた結果、他の多くのアフリカ諸国で見られるような深刻な民族対立は比較的少ないとされる。しかし、地域間の経済格差や資源配分をめぐる問題が、間接的に民族間の緊張を高める可能性も指摘されている。

近年、アルビノの人々に対する迷信に基づく襲撃や殺害事件が社会問題となっており、政府や国際社会による対策が求められている。

7.3. 言語

タンザニアは、100以上の言語が話されている、東アフリカで最も言語的に多様な国である。話されている言語の中には、アフリカの4つの語族、すなわちバントゥー語群、クシ語派、ナイル諸語、コイサン諸語が含まれる。

タンザニアには法律上の公用語は存在しない。スワヒリ語は国語であり、議会での討議、下級裁判所、初等教育の教授言語として使用されている。英語は、外国貿易、外交、高等裁判所、中等教育および高等教育の教授言語として使用されている。しかし、タンザニア政府は英語を教授言語として使用することを中止する計画がある。ニエレレ大統領は、ウジャマー社会主義政策に関連して、国内の多くの民族グループを統一するためにスワヒリ語の使用を奨励した。タンザニア人の約10%がスワヒリ語を第一言語として話し、最大90%が第二言語として話す。多くの教育を受けたタンザニア人は、英語も話すトリリンガルである。スワヒリ語の広範な使用と振興は、国内の小規模言語の衰退に寄与している。特に都市部では、幼児がスワヒリ語を第一言語として話すことが増えている。

キリスト教以外の民族共同体言語(ECL)は、教授言語として許可されていない。また、科目として教えられることもないが、初期教育においては非公式に使用される場合がある。ECLによるテレビやラジオ番組は禁止されており、ECLで新聞を発行する許可を得ることはほぼ不可能である。ダルエスサラーム大学には、地域または地域アフリカ言語文学科は存在しない。

サンダウェ族は、ボツワナやナミビアのコエ諸語に関連する可能性のある言語を話すが、ハッザ族の言語は、同様の吸着音を持つものの、議論の余地はあるが孤立した言語である。イラク族の言語はクシ語派である。

7.4. 宗教

{{bar box

|float=right

|title=タンザニアの宗教 (2020年)

|width=250px

|bars=

{{bar percent|キリスト教|DodgerBlue|61.4}}

{{bar percent|イスラム教|MediumSeaGreen|35.2}}

{{bar percent|伝統宗教|red|1.8}}

{{bar percent|その他/無宗教|yellow|1.6}}

|caption=出典: CIAワールドファクトブック

}}

タンザニアでは、1967年以降の国勢調査から宗教に関する項目が削除されたため、公式な宗教統計は存在しない。しかし、一般的にキリスト教とイスラム教が二大宗教であり、その他に各民族固有の伝統宗教が信仰されている。

2020年のCIAワールドファクトブックの推計によると、人口の61.4%がキリスト教徒、35.2%がイスラム教徒、1.8%が伝統的なアフリカ宗教を信仰し、1.4%が無宗教、0.2%がその他の宗教を信仰している。宗教データアーカイブ協会(ARDA)によると、2020年時点で人口の55.3%がキリスト教徒、31.5%がイスラム教徒、11.3%が伝統信仰を実践し、1.9%が無宗教または他の信仰を奉じている。

イスラム教は、特に沿岸部とザンジバルで広く信仰されており、ザンジバルの人口のほぼ全体がイスラム教徒である。イスラム教徒の大多数はスンニ派であるが、シーア派(主にアジア/インド系の子孫)、アフマディーヤ、スーフィーなども存在する。

キリスト教は内陸部を中心に広まっており、カトリックが最大の教派(全キリスト教徒の51%)である。プロテスタントでは、ルター派とモラヴィア兄弟団の信者が多く、これはドイツの宣教の歴史を反映している。また、聖公会の信者数はイギリスの宣教の歴史を反映している。ペンテコステ派やアドベンチストも、スカンジナビアやアメリカ合衆国からの宣教活動により、特に20世紀前半から信者を増やしている。これらの教派はすべて、カリスマ運動やペンテコステ派グループの拡大の温床ともなったワロコレ運動(東アフリカ・リバイバル)から様々な程度の影響を受けている。国内には約2万人のエホバの証人もいる。

仏教徒、ヒンドゥー教徒、バハイ教徒など、他の宗教グループの活発なコミュニティも、主に本土に存在する。

憲法は信教の自由を保障しており、異なる宗教間の関係は概ね良好であるとされる。しかし、近年、一部で宗教的過激主義の台頭や、宗教間対立を煽るような動きも見られ、社会の安定に対する懸念材料となっている。スワヒリ語で宗教を意味する「dini」は、一般的にキリスト教とイスラム教の世界宗教に適用され、伝統的なアフリカ宗教の信者は「無宗教」と見なされることがある。宗教的帰属はしばしば曖昧で、一部の人々は同時に複数の宗教的アイデンティティ(例えば、キリスト教徒でありながらアフリカの伝統儀式に従うなど)に固執しており、これは宗教的境界が柔軟で文脈的であることを示唆している。

7.5. 教育

タンザニアの教育制度は、初等教育7年、前期中等教育4年、後期中等教育2年、高等教育3年(またはそれ以上)の7-4-2-3制を基本としている。義務教育は初等教育の7年間である。2015年時点で、15歳以上の識字率は77.9%(男性83.2%、女性73.1%)であった。

初等教育の教授言語は国語であるスワヒリ語であるが、中等教育以降は主に英語が用いられている。2001年に初等教育の無償化が実施され、就学率は大幅に向上し、2020年には97%(女子98.4%、男子95.5%)が初等教育を修了した。しかし、中等教育への進学率は依然として低く、2020年の中等教育修了率は28.3%(女子30%、男子27%)、高等教育修了率は8%(女子7%、男子8.5%)であった。

教育の質の向上、教員の不足と質の改善、教材の不足、都市部と地方部の教育格差、女子教育の推進などが主な課題として挙げられる。特に、理数系科目の教員不足や実験設備の不備は、科学技術分野の人材育成において大きな障害となっている。

主要な高等教育機関としては、ダルエスサラーム大学(タンザニア最古かつ最大の総合大学)、ソコイネ農業大学(農業分野の専門大学)、ドドマ大学、ムヒンビリ健康科学大学などがある。

タンザニア図書館サービス委員会は、21の地域図書館、18の地区図書館、1つの管区図書館を運営している。

2015年、タンザニア政府は中等教育以降においても教授言語を英語からスワヒリ語へ転換する政策を表明した。これが実現すれば、サブサハラアフリカでは初の試みとなるが、教材開発や教員養成などの課題も指摘されている。

7.6. 保健

タンザニアの保健医療状況は、依然として多くの課題を抱えている。2012年時点での出生時平均寿命は61歳であった。2012年の5歳未満児死亡率は出生1,000人あたり54人、2013年の妊産婦死亡率は出生10万人あたり410人と推定されている。2010年における5歳未満児の主な死因は、早産とマラリアが同率で最も多く、次いで下痢症、HIV、麻疹であった。

マラリアは、タンザニアにおける主要な死亡原因および罹患原因の一つであり、経済にも大きな影響を与えている。2008年には約1,150万件の臨床マラリア症例が報告された。2007年から2008年にかけて、生後6ヶ月から5歳までの子供のマラリア有病率は、ヴィクトリア湖西岸のカゲラ州(41.1%)が最も高く、アルーシャ州(0.1%)が最も低かった。

HIV/AIDSも依然として深刻な問題であり、2007年の推計では約140万人がHIVに感染しており、感染率は6.2%であった。政府や国際機関による予防・治療プログラムが進められているが、社会的な偏見や差別も根強く残っている。

2010年のタンザニア人口保健調査によると、タンザニア女性の15%が女性器切除(FGM)を経験しており、タンザニア男性の72%が割礼を受けていた。FGMは、マニャラ州、ドドマ州、アルーシャ州、シンギダ州で最も一般的であり、ザンジバルでは存在しない。男性の割礼の有病率は、東部(ダルエスサラーム州、プワニ州、モロゴロ州)、北部(キリマンジャロ州、タンガ州、アルーシャ州、マニャラ州)、中部(ドドマ州、シンギダ州)で90%を超え、南部高地帯(ムベヤ州、イリンガ州、ルクワ州)でのみ50%を下回っていた。

2012年のデータによると、人口の53%が改善された飲料水源(「その構造と設計により、外部からの汚染、特に糞便汚染から水源を保護する可能性が高い」と定義される水源)を使用し、12%が改善された衛生施設(「人間の排泄物を人間との接触から衛生的に分離する可能性が高い」と定義されるが、他の世帯と共有される施設や公衆に開放されている施設は含まない)を使用していた。

医療サービスへのアクセスは、特に農村部で限られており、医療従事者の不足、医薬品や医療機器の不足、医療施設の不備などが課題となっている。都市部では改善されたトイレを利用できる人口比率は2020年現在30%を超えているが、地方との格差は大きい。

2025年1月21日、タンザニアのサミア・スルフ・ハッサン大統領は、エボラ出血熱に類似した感染力の高い疾患であるマールブルグウイルスの発生を確認した。彼女は、国民の意識向上と保健ガイドラインの遵守の重要性を強調し、国がこの発生を克服できるとの自信を表明した。政府はウイルスの蔓延を抑制するための措置を実施しており、状況を管理するために国際保健機関と協力している。

7.7. 女性

タンザニアにおいて、女性と男性は法の下の平等を享受している。政府は1985年に女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(CEDAW)に署名した。

しかしながら、実際には多くの女性が社会経済的な困難やジェンダーに基づく差別に直面している。

法的地位と政治参加: 憲法は、国民議会議員の少なくとも30%を女性とすることを義務付けており、女性の政治参加は一定程度進んでいる。サミア・スルフ・ハッサン現大統領は同国初の女性大統領である。しかし、意思決定の場における女性の代表性や影響力はまだ十分とは言えない。

教育と保健: 女子の教育機会は改善しつつあるが、依然として男子に比べて就学率や修了率が低い場合がある。早婚や妊娠による中途退学も問題となっている。出産後の女子生徒の復学は認められている。女性の健康に関しては、妊産婦死亡率の高さ、HIV/AIDSの女性への影響、女性器切除(FGM)の慣習(減少傾向にはあるが根絶には至っていない)などが課題である。女性の約10人に3人が18歳未満で性的暴力を経験したと報告している。

経済的役割と労働: 多くの女性が農業に従事しているが、土地所有権や融資へのアクセスでは不利な立場に置かれることが多い。都市部では、インフォーマルセクターで働く女性も多い。失業率は男性よりも女性の方が高い。女性従業員の産休の権利は労働法で保障されている。

暴力と差別: 女性や子供に対する虐待や暴力のほとんどは家庭内で発生している。警察は、虐待を受けた女性被害者の処理の機密性を高めるため、ジェンダーデスクを通常の警察業務から分離するよう努めている。伝統的な慣習や社会規範が、女性の権利を制約する要因となることもある。

ジェンダー平等と女性の権利向上のためには、法制度の整備と実効性の確保、教育機会の拡大、保健サービスの改善、経済的自立支援、社会の意識改革などが不可欠である。政府や市民社会組織、国際機関が協力して、様々な取り組みを進めている。

8. 科学技術

タンザニアにおける科学技術の振興は、経済発展と国民生活の向上のための重要な課題と認識されている。

タンザニア初の「国家科学技術政策」は1996年に採択された。政府の「ビジョン2025」(1998年)文書の目的は、「科学技術に支えられた、強く、強靭で、競争力のある経済へと変革する」ことであった。

「ワンUNイニシアティブ」の傘下で、ユネスコとタンザニア政府の各省庁および機関は、2008年に「国家科学技術政策」を改定するための一連の提案を策定した。総額1000万米ドルの改革予算は、ワンUN基金およびその他の財源から拠出された。ユネスコは、観光分野を含む、本土およびザンジバルの新しい「国家成長貧困削減戦略」(Mkukuta IIおよびMkuza II)に科学、技術、イノベーションを主流化するための支援を提供した。

タンザニアの改定された科学政策は2010年に「国家研究開発政策」として発表され、研究能力の優先順位付けプロセスの改善、戦略的な研究開発分野における国際協力の発展、および人材計画の改善の必要性を認識している。また、国家研究基金の設立についても規定している。この政策は、2012年と2013年にさらに見直された。

2010年、タンザニアはGDPの0.38%を研究開発に費やした。2013年の世界平均はGDPの1.7%であった。2010年、タンザニアの人口100万人当たりの研究者数(実人数)は69人であった。2014年、トムソン・ロイターのWeb of Science(Science Citation Index Expanded)によると、タンザニアの国際的に目録化されたジャーナルにおける人口100万人当たりの出版物数は15件であった。サブサハラアフリカの平均は人口100万人当たり20件、世界平均は人口100万人当たり176件であった。タンザニアは、2024年の世界イノベーション指数で120位であり、2019年の97位から低下した。

主要な課題としては、研究開発への投資不足、科学技術分野の人材育成の遅れ、研究機関と産業界の連携の弱さ、知的財産権保護制度の未整備などが挙げられる。農業、保健医療、情報通信技術(ICT)、再生可能エネルギーなどの分野における科学技術の活用が期待されている。

9. 文化

タンザニアの文化は、120以上と言われる多様な民族の伝統と、アラブ、インド、ヨーロッパからの影響が融合して形成された、豊かで多彩なものである。スワヒリ語という共通言語の存在は、これらの多様な文化要素を結びつけ、独自の国民文化を育む上で重要な役割を果たしてきた。

9.1. メディア

タンザニアには、新聞、ラジオ、テレビ、インターネットといった多様なメディアが存在する。主要な日刊新聞には、スワヒリ語の『ムワナンチ』、『ニパスヘ』、英語の『デイリーニュース』、『ザ・シチズン』などがある。ラジオは、特に地方において最も普及した情報源であり、国営のタンザニア放送協会(TBC)のほか、多くの民間ラジオ局が活動している。テレビもTBCのほか、民間放送局が存在する。

近年、インターネットとソーシャルメディアの利用者が急速に増加しており、新たな情報発信・共有のプラットフォームとなっている。しかし、報道の自由に関しては、特に前政権下で厳しい規制やジャーナリストへの圧力が強まった時期があり、メディアの多様性や批判的な報道が制約される状況も依然として存在する。メディア評議会が1995年に開設され、2003年に成立した「タンザニア通信規制法」により、放送ライセンスを監督する「タンザニア通信規制当局」が創設されている。

9.2. 音楽

タンザニアの音楽は、他の国々と同様に常に変化を遂げており、場所、人々、状況、機会によって異なる。タンザニア国立芸術評議会(BASATA)によって定義されたタンザニアの5つの音楽ジャンルは、ンゴマ、ダンシ、クワヤ、そしてターラブであり、2001年にボンゴフレーバーが追加された。2000年代半ば以降、シンゲリはダルエスサラームの非計画的コミュニティであるウスワヒリニの非公式な音楽であり、2020年以降の最新の主流ジャンルである。

ンゴマは、バントゥー語で踊り、太鼓、行事を意味し、タンザニアで最も広まっている伝統的なダンス音楽である。各民族が独自のンゴマを持ち、儀式や祭礼、娯楽の場で演奏される。

ダンシ(Dansi英語)は、都市部で発展したジャズやバンド音楽で、ルンバやスークースの影響を受けたダンス音楽である。

ターラブ(طربアラビア語)は、アラブ音楽とアフリカ音楽が融合したスワヒリ海岸発祥の音楽で、ヴァイオリン、ウード、カヌーン、アコーディオンなどの楽器と、スワヒリ語の詩的な歌詞が特徴である。結婚式などの祝祭の場で演奏されることが多い。

クワヤ(Kwaya英語)は、元々植民地時代に教会に限定されていた合唱音楽であるが、現在は教育的、社会的、政治的行事の世俗的な一部となっている。

ボンゴ・フレーバー(Bongo Flava英語)は、1990年代後半から2000年代初頭にかけてダルエスサラームを中心に発展したタンザニア独自のポピュラー音楽である。ヒップホップ、R&B、レゲエ、ダンスホールといった欧米やカリブ海の音楽と、ターラブやダンシなどの伝統音楽の要素を融合させたもので、若者を中心に絶大な人気を誇る。

シンゲリ(Singeli英語)は、2000年代半ばからダルエスサラームのマンゼセ地区で生まれた、速いテンポのターラブ音楽に合わせてMCがパフォーマンスするンゴマ音楽である。多くの場合、BPM200から300の速さで、女性が踊る。MCの性別によってスタイルは大きく異なるのが一般的で、男性MCは速いラップで、女性MCはクワヤ形式でパフォーマンスすることが多い。

独立から1993年まで、音楽の録音と配給はすべてBASATAによって、主にタンザニアラジオ・ダルエスサラーム(RTD)を通じて厳格に管理されていた。当時はンゴマ、ターラブ、クワヤ、ダンシの4つのタンザニアのジャンルのみが録音または放送を許可されていた。1993年の放送サービス法により、民間の放送ネットワークと録音スタジオが許可された。1993年の法律制定前の数年間、ヒップホップはダルエスサラーム、アルーシャ、ムワンザでいくらか定着しつつあった。それは、オイスターベイやマサキのような国際学校のある裕福な地域であるウズングニで始まったヒップホップの英語パフォーマンスから、ウスワヒリニで始まったキザジ・キプヤのキスワヒリパフォーマンスへと移行していた。ラジオ放送の自由化後、ボンゴフレーバーは国中、そして大湖沼地域の残りの地域へと広がった。

9.2.1. 国歌

タンザニアの国歌は「神よ、アフリカに祝福を」(Mungu ibariki Afrikaスワヒリ語)である。この曲は、南アフリカの作曲家イーノック・ソントンガが1897年に作曲した賛美歌「ンコシ・シケレリ・アフリカ」(Nkosi Sikelel' iAfrikaコサ語)の旋律に、スワヒリ語の歌詞を付けたものである。「ンコシ・シケレリ・アフリカ」は、汎アフリカ的な歌として広まり、タンザニアのほか、ザンビア、そしてアパルトヘイト終結後の南アフリカ共和国の国歌にも採用されている(南アフリカの場合は他の曲と組み合わされている)。かつてはジンバブエやナミビアの国歌としても使用されていたが、その後オリジナルの新しい国歌に置き換えられた。もう一つの愛国歌は「タンザニア、タンザニア」である。

9.3. 文学

タンザニアの文学文化は主に口承である。主要な口承文学形式には、民話、詩、なぞなぞ、ことわざ、歌などがある。タンザニアで記録されている口承文学の大部分はスワヒリ語であるが、国内の各言語には独自の口承伝統がある。国の口承文学は、口承文学の伝達をより困難にする多世代社会構造の崩壊と、近代化の進展に伴う口承文学の価値の低下により衰退している。

タンザニアの書籍はしばしば高価で入手困難である。タンザニア文学のほとんどはスワヒリ語または英語で書かれている。

書記文学においては、シャアバン・ロバートが「スワヒリ文学の父」と称され、詩や小説、エッセイなど多岐にわたる作品を残した。その他、アンセティ・キテレザ、ムハンマド・サリー・ファルシー、ファラジ・カタランブラ、アダム・シャフィ・アダム、ムハンマド・サイド・アブドゥラ、ピーター・K・パランギョ、サイド・アハメド・モハメド・カミス、モハメド・スレイマン・モハメド、ユーフレイズ・ケジラハビ、ガブリエル・ルフンビカ、エブラヒム・フセイン、メイ・マテル・バリシジャ、ファディ・ムタンガ、アブドゥルラザク・グルナ(2021年ノーベル文学賞受賞)、ペニナ・ムハンドなどが、タンザニア文学における主要な作家として挙げられる。彼らの作品は、植民地主義、独立、社会主義、現代社会の矛盾など、タンザニアの歴史と社会を反映したテーマを扱っている。

近年では、若い世代の作家も台頭し、スワヒリ語文学、英語文学ともに新たな展開を見せている。

9.4. 美術と彫刻

タンザニアの美術は、伝統的なものから現代的なものまで多様な表現が見られる。特に国際的に認知されているタンザニアの美術様式が二つある。

一つは、南部モザンビークとの国境付近に居住するマコンデ族によるマコンデ彫刻である。黒檀などの硬い木材を用いて、シェタニ(精霊)や日常生活、家族などをモチーフとした力強く独創的な彫刻が特徴である。写実的なものから抽象的なものまで様々なスタイルがあり、アフリカを代表する彫刻芸術の一つとして高く評価されている。

もう一つは、エドワード・サイディ・ティンガティンガによって1960年代後半に創始されたティンガティンガ派絵画である。エナメルペンキを用いて合板やキャンバスに、動物、鳥、人々、日常生活などを鮮やかな色彩と平面的で装飾的なスタイルで描くのが特徴である。ティンガティンガが1972年に亡くなった後も、多くの弟子や追随者によってそのスタイルは受け継がれ発展し、現在では東アフリカで最も重要な観光客向けの美術様式となっている。

現代タンザニアを代表する画家としては、シェタニをモチーフに絵画や彫刻を制作したジョージ・リランガなどがいる。

歴史的に、タンザニアでは正式なヨーロッパ美術の訓練を受ける機会は限られており、多くの意欲的なタンザニアの芸術家は自らの天職を追求するために国を離れた。

9.5. スポーツ

タンザニアで最も人気のあるスポーツはサッカーである。国内にはタンザニアン・プレミアリーグが存在し、ダルエスサラームを本拠地とするヤング・アフリカンズSCとシンバSCが二大人気クラブとして知られている。サッカータンザニア代表は、これまでFIFAワールドカップへの出場経験はないが、アフリカネイションズカップには出場経験がある。

その他の人気スポーツとしては、バスケットボール、ネットボール、ボクシング、バレーボール、陸上競技、ラグビーユニオンなどがある。特に陸上競技では、長距離走を中心に国際的な大会で活躍する選手を輩出している。

国立スポーツ評議会(Baraza la Michezo la Taifa)は、情報・青少年・スポーツ・文化省の下で国内のスポーツを統括する機関である。

9.6. 映画

タンザニアには、「ボンゴ・ムービー」として知られる人気のある映画産業がある。これは、主にスワヒリ語で制作される低予算の長編映画で、国内で広く流通し、大衆的な娯楽として親しまれている。恋愛、コメディ、アクション、ドラマなど多様なジャンルの作品が制作されている。

また、ザンジバルでは、毎年ザンジバル国際映画祭(ZIFF)が開催され、アフリカをはじめとする世界各国の映画が上映される、東アフリカで最大級の映画祭の一つとなっている。

9.7. 食文化

タンザニアの食文化は、地域や民族によって多様性が見られるが、共通してウガリ(トウモロコシやキャッサバの粉を練ったもの)が主食として広く食べられている。その他、米、プランテン・バナナ、キャッサバ、チャパティなども主食とされる。

おかずとしては、豆の煮込み(マハラゲ)、肉や魚の煮込み(ムチュジ)、野菜の炒め物(ムチチャ)、焼き肉(ニャマチョマ)などが一般的である。沿岸部やザンジバルでは、ココナッツミルクや香辛料を多用した料理が多く、インドやアラブの影響を受けたピラウ(炊き込みご飯)やビリヤニなども人気がある。

飲料としては、チャイ(ミルクティー)が日常的に飲まれるほか、自家製のビール(ポンベ)やバナナ酒なども存在する。都市部では、ソフトドリンクや瓶ビールも普及している。

9.8. 世界遺産

タンザニアには、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が3件、自然遺産が3件、複合遺産が1件存在する。

9.8.1. 文化遺産

- キルワ・キシワニとソンゴ・ムナラの遺跡群 (1981年登録) - 中世のスワヒリ都市国家の遺跡。

- ザンジバル島のストーン・タウン (2000年登録) - スワヒリ文化、アラブ、インド、ヨーロッパの影響が融合した歴史都市。

- コンドアの岩絵遺跡群 (2006年登録) - 数千年にわたる狩猟採集民や農耕民による岩絵。

9.8.2. 自然遺産

- セレンゲティ国立公園 (1981年登録) - 広大なサバンナとヌーの大移動で知られる。

- セルース猟獣保護区 (1982年登録) - アフリカ最大の動物保護区の一つ(2019年に一部がニエレレ国立公園として分離)。

- キリマンジャロ国立公園 (1987年登録) - アフリカ最高峰キリマンジャロ山を含む。

9.8.3. 複合遺産

- ンゴロンゴロ保全地域 (1979年登録、2010年範囲拡大) - 巨大なカルデラと多様な生態系、人類進化の重要な遺跡。

9.9. 祝祭日及び祝日

タンザニアの主要な祝祭日には、国の祝日、宗教的祭日、文化的な行事などがある。以下はその一部である。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | Mwaka Mpya | |

| 1月12日 | ザンジバル革命記念日 | Mapinduzi ya Zanzibar | 1964年のザンジバル革命を記念 |

| 変動あり | 聖金曜日 | Ijumaa Kuu | キリスト教の祝日 |

| 変動あり | イースターマンデー | Jumatatu ya Pasaka | キリスト教の祝日 |

| 4月26日 | 連合記念日 | Muungano wa Tanganyika na Zanzibar | 1964年のタンガニーカとザンジバルの連合を記念 |

| 5月1日 | 労働者の日 | Sikukuu ya Wafanyakazi | |

| 7月7日 | サバサバの日(国際見本市デー) | Saba Saba (Maonyesho ya Biashara ya Kimataifa) | |

| 8月8日 | ナネナネの日(農民の日) | Nane Nane (Siku ya Wakulima) | |

| 10月14日 | ニエレレの日 | Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere | 初代大統領ニエレレの逝去を追悼(1999年10月14日没) |

| 12月9日 | 独立記念日 | Uhuru na Jamhuri | 1961年のタンガニーカ独立を記念 |

| 12月25日 | クリスマス | Krismasi / Kuzaliwa Kristo | キリスト教の祝日 |

| 12月26日 | ボクシング・デー | Siku ya Kupeana Zawadi | |

| 変動あり | イド・アル=フィトル | Eid el Fitr | イスラム教の祝日(ラマダン明け) |

| 変動あり | イード・アル=アドハー | Eid el Haj / Eid al-Adha | イスラム教の祝日(犠牲祭) |

| 変動あり | マウリド | Maulidi / Maulid an-Nabi | イスラム教の祝日(預言者ムハンマド生誕祭) |

これらの他に、地域ごとや民族ごとの伝統的な祭りや行事も数多く存在する。