1. 概要

ルワンダ共和国は、アフリカ中央東部の大地溝帯に位置する内陸国である。国土は標高が高く、西部は山岳地帯、南東部はサバンナが広がり、国内には多くの湖が存在する。「千の丘の国」と称される通り、起伏に富んだ地形が特徴である。気候は赤道に近いものの標高が高いため温帯から亜熱帯に属し、年に二度の雨季と乾季がある。アフリカ大陸で最も人口密度が高い国の一つであり、国民の多くが農村部に居住し、若年層の割合が高い。

ルワンダの住民はバニャルワンダ人と呼ばれる単一の文化的・言語的集団から構成されるが、歴史的にはフツ、ツチ、トゥワの3つの社会集団に分かれてきた。トゥワ族は森林に住むピグミーであり、ルワンダの最初の住民の子孫と考えられている。キリスト教が主要な宗教であり、ルワンダ語が国語および主要言語として国民の大多数によって話されている。その他、英語、フランス語、スワヒリ語が公用語となっている。

古代よりこの地には人々が定住し、氏族社会を経て王国が形成された。15世紀にはルワンダ王国が成立し、18世紀半ばにはツチ族の王の下で中央集権化が進んだ。19世紀末にドイツ帝国、次いで第一次世界大戦中にベルギーの植民地支配を受けた。両国は間接統治を行い、ツチ優位の政策を継続した。1959年のルワンダ革命でフツが蜂起し、多数のツチを虐殺、1962年にフツ主導の共和国として独立した。その後、ジュベナール・ハビャリマナ政権下でもフツ優位の政策が続いた。1990年にツチ主導のルワンダ愛国戦線(RPF)がルワンダ内戦を開始。1994年のハビャリマナ大統領暗殺を機に、約100日間で50万人から100万人のツチおよび穏健派フツが殺害されるルワンダ虐殺が発生した。RPFが軍事的に勝利し、虐殺を終結させた。

1994年以降、RPFが事実上の一党支配を継続しており、2000年からは元司令官のポール・カガメが大統領を務めている。植民地時代以前から中央集権的な権威主義的統治の歴史を持つ。近隣諸国に比べ汚職は少ないものの、政府の透明性、市民的自由、生活の質に関する国際的な評価は低い。経済は主に自給自足農業に依存し、主要な換金作物はコーヒーと茶である。観光業は急速に成長しており、特にマウンテンゴリラの観察は主要な外貨獲得源となっている。近年、「アフリカの奇跡」とも称される経済成長を遂げているが、貧困や格差、人権問題などの課題も抱えている。外交面では、アフリカ連合、国際連合、イギリス連邦、東アフリカ共同体などに加盟し、多角的な関係を構築している。

2. 歴史

ルワンダ地域の歴史は、古代の狩猟採集民の時代から、バントゥー系民族の移住、王国の形成、ヨーロッパ列強による植民地支配、独立後の複雑な政治的変遷、そしてルワンダ虐殺という悲劇とその後の国家再建に至るまで、多くの重要な出来事と発展の過程を経ている。本節では、これらの歴史的段階を時代順に詳述する。

2.1. ルワンダ王国

現在のルワンダにおける現代人の居住は、遅くとも最終氷期、紀元前8000年頃の新石器時代、あるいはそれに続く紀元前3000年頃までの長期湿潤期に始まった。考古学的発掘により、後期石器時代の狩猟採集民による希薄な居住の証拠、それに続く初期鉄器時代の入植者によるより大規模な人口の証拠が発見されており、彼らは窪みのある土器や鉄器を生産していた。これらの初期の住民は、今日でもルワンダに残るピグミーの狩猟採集民であるグレートレイクス・トゥワ族の祖先であった。その後、紀元前3000年頃までに、中央スーダン語派およびクリアク語派を話す農耕民や牧畜民がルワンダに移住を開始し、紀元前2000年には南クシュ語派を話す牧畜民が続いた。森林に住んでいたトゥワ族は生息地の多くを失い、山腹へ移動した。

紀元前800年から西暦1500年の間に、多くのバントゥー系民族がルワンダに移住し、森林を伐採して農地を切り開いた。バントゥー系民族の移住の性質については、歴史家の間でいくつかの説がある。一つは、最初の入植者がフツであり、ツチは後に移住してきて、おそらくナイル・ハム系起源の明確な人種集団を形成したという説である。もう一つの説は、移住はゆっくりと着実に進み、やってきた集団は既存の社会を征服するのではなく統合していったというものである。この説によれば、フツとツチの区別は後になって生じ、人種的なものではなく階級的な区別であったとされる。

この地域における最初の社会組織の形態は氏族(ubwokoウブウォコルワンダ語)であった。氏族は系譜や地理的領域に限定されず、ほとんどの氏族にはフツ、ツチ、トゥワが含まれていた。15世紀から、氏族は王国へと統合し始めた。ギハンガ王の下の一王国は、近隣のいくつかの領土を併合し、ルワンダ王国を建国することに成功した。1700年頃までには、現在のルワンダには約8つの王国が存在した。これらのうちの一つ、ツチのニギニャ氏族によって統治されたルワンダ王国は、18世紀半ばからますます支配的になった。王国は19世紀、キゲリ4世ルワブギリ王の治世下に最大の版図に達した。ルワブギリはいくつかの小国を征服し、王国を西と北に拡大し、行政改革に着手した。これには、ツチのパトロンがフツまたはツチのクライアントに牛、ひいては特権的地位を経済的および個人的奉仕と引き換えに譲渡するubuhakeウブハケルワンダ語や、フツがツチの首長のために働くことを強制された賦役制度であるuburetwaウブレトワルワンダ語が含まれていた。ルワブギリの変更は、フツとツチの住民の間に亀裂を生じさせた。トゥワ族は王国以前の時代よりはましな状況にあり、一部は宮廷で踊り子になったが、その数は減少し続けた。

2.2. 植民地時代

ルワンダがヨーロッパ列強の植民地支配下に置かれたのは19世紀末のことである。この時代は、ドイツによる統治とベルギーによる統治の二つの主要な時期に分けられ、ルワンダ社会に大きな変革をもたらした。

2.2.1. ドイツ統治時代

1884年のベルリン会議は、この地域をドイツ帝国に割り当て、ドイツはここをドイツ領東アフリカの一部であると宣言した。1894年、探検家グスタフ・アドルフ・フォン・ゲッツェンは、ルワンダ全土を横断した最初のヨーロッパ人となった。彼は南東からキブ湖まで横断し、王に会った。1897年、ドイツは王との同盟を結びルワンダに駐留を開始し、植民地時代が始まった。ドイツは国の社会構造を大幅に変えることはなかったが、王と既存の階層を支援し、地方の首長に権限を委任することによって影響力を行使した。

2.2.2. ベルギー統治時代

第一次世界大戦中の1916年、ベルギー軍がルワンダとブルンジに侵攻し、1922年以降、ベルギーは国際連盟の委任統治領としてルアンダ=ウルンディ(ルワンダとブルンジを合わせた地域)の統治を開始し、より直接的な植民地支配の時代が始まった。ベルギーは権力構造を単純化し中央集権化を進め、教育、保健、公共事業、農業監督において大規模なプロジェクトを導入した。これには、飢饉の発生を減らすために新しい作物や改良された農業技術が含まれていた。ドイツとベルギーは共に、新帝国主義の波に乗り、フツとツチを異なる人種と見なしてツチ優位の政策を推進した。1935年、ベルギーは身分証明書制度を導入し、各個人をツチ、フツ、トゥワ、または帰化人と分類した。それ以前は、特に裕福なフツが名誉ツチになることが可能であったが、身分証明書は階級間のさらなる移動を妨げた。

第二次世界大戦後も、ベルギーは国連信託統治領としてルアンダ=ウルンディ(ルワンダはその北部を形成)を統治し続け、最終的な独立を監督する権限を持っていた。

2.3. 独立と初期共和国

早期独立を支持するツチと、フツ解放運動との間で緊張が高まり、1959年のルワンダ革命で頂点に達した。フツの活動家たちはツチを殺害し、彼らの家を破壊し始め、10万人以上の人々が近隣諸国への避難を余儀なくされた。1961年、突如として親フツに転じたベルギーは、国民投票を実施し、国は君主制の廃止を決定した。ルワンダはブルンジから分離し、1962年7月1日に独立を達成した。この日は独立記念日として国の祝日となっている。

独立後は暴力の連鎖が続き、亡命したツチが近隣諸国から攻撃し、フツはツチに対する大規模な虐殺と抑圧で報復した。初代大統領にはフツのグレゴワール・カイバンダが就任した。カイバンダ政権は、初期の共和国においてフツ優位の政策を進め、ツチとの社会的対立の背景を形成した。

2.4. ハビャリマナ政権と社会的緊張

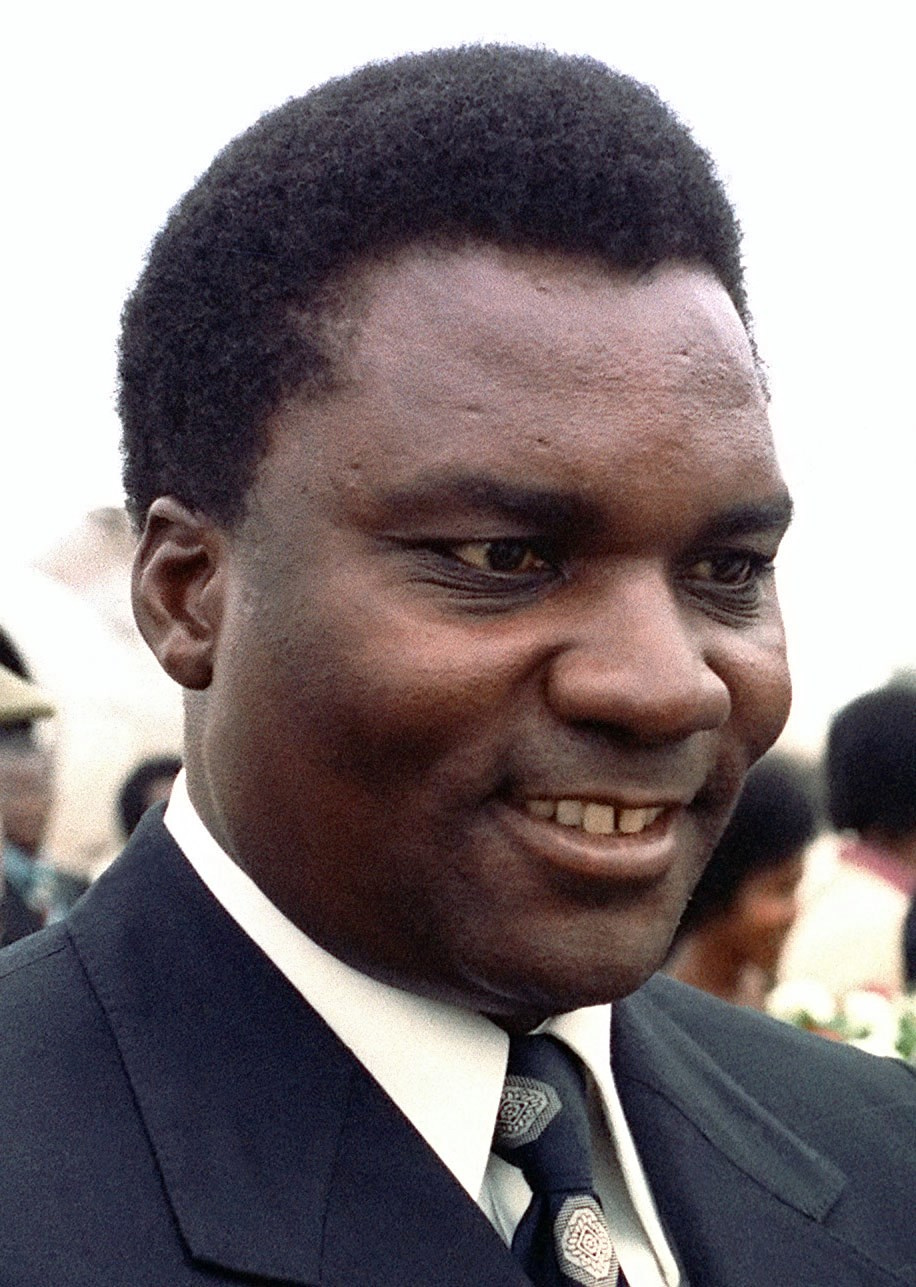

1973年、軍事クーデターによりジュベナール・ハビャリマナが政権を掌握した。ハビャリマナ政権下でも親フツの差別は続いたが、経済的繁栄は増し、ツチに対する暴力は減少した。しかし、トゥワ族は依然として疎外され続け、1990年までには政府によってほぼ完全に森林から追い出され、多くが物乞いとなった。ルワンダの人口は1934年の160万人から1989年には710万人に増加し、土地競争が激化した。

この政権下でフツ族とツチ族の間の緊張は徐々に高まり、内戦の前兆が見られた。

2.5. ルワンダ内戦とジェノサイド

1990年、ツチ難民で構成された反政府勢力であるルワンダ愛国戦線(RPF)がウガンダの基地からルワンダ北部へ侵攻し、ルワンダ内戦が勃発した。RPFは、フツ主導の政府が民主化に失敗し、これらの難民が直面する問題に対処しなかったことを非難した。戦争ではどちらの側も決定的な優位を得ることはできなかったが、1992年までにハビャリマナの権威は弱体化した。大規模なデモにより、彼は国内野党との連立を余儀なくされ、最終的には1993年にRPFとの間でアルーシャ協定に署名した。

この内戦は、1994年のルワンダ虐殺へと繋がる深刻な人道的危機を引き起こした。事件の根本原因、各段階の展開、そして被害者集団への影響は甚大であった。

2.5.1. ルワンダ虐殺

1994年4月6日、ハビャリマナ大統領の乗った飛行機がキガリ国際空港付近で撃墜され、彼が死亡したことで停戦は終了した。この飛行機撃墜事件は、数時間以内に始まったルワンダ虐殺の引き金となった。約100日間にわたり、暫定政府の命令による周到に計画された攻撃で、50万人から100万人のツチと政治的に穏健なフツが殺害された。トゥワ族も直接の標的ではなかったが、多くが殺害された。

ツチ主導のRPFは攻勢を再開し、国を methodical に制圧し、7月中旬までに全国を掌握した。

2.5.2. 国際社会の対応と近隣諸国への影響

ルワンダ虐殺に対する国際社会の対応は限定的で、主要国はすでに手一杯だった国際連合ルワンダ支援団(UNAMIR)の国連平和維持軍を強化することに消極的だった。RPFが政権を掌握すると、報復を恐れて約200万人のフツが近隣諸国、特にザイール(現在のコンゴ民主共和国)へと逃亡した。さらに、RPF主導の軍は第一次コンゴ戦争および第二次コンゴ戦争における主要な交戦勢力となった。ルワンダ国内では、ルワンダ国際戦犯法廷(ICTR)の設置と、伝統的な村の裁判制度であるGacacaガチャチャルワンダ語の再導入により、和解と正義の追求が始まった。

この事件はコンゴ戦争など近隣諸国に深刻な影響を与え、関係諸国の立場や人権問題への影響は大きかった。

2.6. カガメ政権と国家再建

RPFの軍事的勝利以降、ポール・カガメを中心とする政権が樹立された。カガメは2000年に大統領に就任し、以後、国の実権を握り続けている。カガメ政権は、国家再建、経済発展政策(ビジョン2020など)、そして民主主義の発展、人権状況の改善、社会正義の実現といった政治的課題に取り組んできた。2000年以降、ルワンダの経済、観光客数、人間開発指数は急速に成長した。2006年から2011年の間に貧困率は57%から45%に減少し、平均寿命は2000年の46.6歳から2021年には65.4歳に上昇した。

一方で、カガメ政権は事実上の一党独裁体制であり、権威主義的であるとの批判も受けている。野党の活動は著しく制限され、批判的なジャーナリストや活動家は弾圧の対象となることがある。選挙は行われるものの、野党の禁止、批判者の逮捕や暗殺、選挙不正など様々な手段で操作されていると指摘されている。近隣諸国と比較して汚職のレベルは低いものの、政府の透明性、市民的自由、生活の質に関する国際的な評価では低い順位にある。

2009年、ルワンダはイギリス帝国との歴史的なつながりがないにもかかわらず、イギリス連邦に加盟した。2025年1月25日、ルワンダはM23運動を含む反政府勢力を支援しているとして、隣国のコンゴ民主共和国との外交関係を断絶した。

3. 政治

ルワンダは、1994年の内戦終結以来、ルワンダ愛国戦線(RPF)とその指導者ポール・カガメによって継続的に統治されている、事実上の一党独裁国家である。名目上は民主主義国家であるが、選挙は野党の禁止、批判者の逮捕や暗殺、選挙不正など様々な方法で操作されている。RPFはツチが支配的な政党であるが、他のコミュニティからも支持を得ている。政治体制は大統領制を基盤とし、政府構造は行政、立法、司法の三権分立に基づいているが、実際には大統領に強大な権力が集中している。主要な政治勢力はRPFを中心とする与党連合であり、野党の活動は著しく制限されている。人権状況については、経済発展や社会秩序の回復といった成果の影で、表現の自由や集会の自由など市民的権利の制約、政治的反対派への弾圧が国内外から指摘されている。

3.1. 政府構造

ルワンダの憲法は2003年の国民投票を経て採択され、1994年以来の暫定憲法に取って代わった。憲法は、民主主義と選挙に基づく多党制の政府を義務付けている。

国家元首は大統領であり、内閣と共同での政策立案、軍の指揮、条約の交渉・批准、大統領令への署名、戦争または非常事態の宣言など、広範な権限を有する。大統領は4年ごとに選挙で選出され、首相およびその他すべての内閣のメンバーを任命する。

議会は二院制である。法律を制定し、憲法によって大統領と内閣の活動を監督する権限を与えられている。下院は代議院で、80人の議員が5年の任期を務める。これらの議席のうち24議席は女性のために留保され、地方自治体職員の合同議会を通じて選出される。他の3議席は若者と障害者のために留保される。残りの53議席は普通選挙による比例代表制で選出される。2008年の総選挙後、女性議員が45議席を占め、ルワンダは女性議員が過半数を占める世界で唯一の国となった。上院は26議席で構成され、議員の任期は8年である。そのうち少なくとも30%は女性でなければならない。

ルワンダの法制度は、主にドイツ法およびベルギー法の大陸法体系と慣習法に基づいている。司法府は行政府から独立しているが、大統領と上院は最高裁判所判事の任命に関与している。ヒューマン・ライツ・ウォッチは、死刑廃止など司法の提供における進展についてルワンダ政府を賞賛しているが、政府関係者による司法制度への干渉、例えば政治的動機による判事の任命、検察権の乱用、特定の決定を下すよう判事への圧力なども指摘している。憲法は通常裁判所と専門裁判所の2種類の裁判所を規定している。通常裁判所は最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所であり、専門裁判所は軍事裁判所である。2011年には商事訴訟を迅速化するために商事裁判所制度が創設された。2004年から2012年にかけて、ガチャチャ法廷制度が運営された。ガチャチャは、村やコミュニティによって運営されるルワンダの伝統的な裁判であり、ジェノサイド容疑者の裁判を迅速化するために復活した。この裁判所はジェノサイド事件の未処理案件を一掃することに成功したが、人権団体からは法的に公正な基準を満たしていないと批判された。

ルワンダは、他のほとんどのアフリカ諸国と比較して汚職のレベルが低い。2014年、トランスペアレンシー・インターナショナルは、ルワンダをサブサハラアフリカ47カ国中5番目にクリーンな国、世界175カ国中55番目にクリーンな国としてランク付けした。憲法はオンブズマン制度を規定しており、その職務には汚職の防止と撲滅が含まれる。大統領を含む公務員は、憲法によりオンブズマンおよび公衆に財産を申告することが義務付けられており、従わない者は停職処分となる。

3.2. 政党および選挙

ルワンダの政治は、ルワンダ愛国戦線(RPF)が支配的な役割を果たす、事実上の一党独裁体制と見なされている。名目上は複数政党制が採用されており、選挙も定期的に実施されるが、野党の活動は著しく制限され、選挙過程における公正性についても国内外から疑問が呈されている。RPFはツチが主導する政党であるが、フツを含む他の民族集団からも支持を得ているとされ、国内の安定と経済成長を維持している点を評価する声もある。しかし、政府に批判的な勢力やメディアに対する抑圧、集会の自由の制限などが報告されており、政治的競争は実質的に機能していないとの見方が強い。

主要政党には、RPFの他に、社会民主党(PSD)、自由党(PL)などがあるが、これらはRPFとの連立政権に参加することが多く、実質的な野党としての役割は限定的である。選挙では、大統領選挙、議会選挙(下院・上院)が行われる。しかし、選挙監視団や人権団体からは、選挙運動期間中の不公平な競争条件や、投票・開票過程における不正の可能性などが指摘されることがある。

3.3. 人権

ルワンダにおける人権状況は、1994年のジェノサイド以降、国家再建と経済発展の過程で複雑な様相を呈している。政府は国民和解と安定を最優先課題として掲げているが、その一方で市民的自由や政治的権利の制約が国内外の人権団体から厳しく指摘されている。特に、政府に批判的な意見の表明、政治的反対派の活動、メディアの自由などが著しく制限されているとされる。

3.3.1. 市民的自由と政治状況

ルワンダでは、表現の自由、集会の自由、結社の自由といった基本的な市民的権利が憲法で保障されているものの、実際にはこれらの権利の行使が厳しく制限されている。「ジェノサイドの思想」を禁止する法律が広範に適用され、政府批判や歴史認識に関する異なる意見が抑圧される傾向にある。政治的反対派や独立系ジャーナリスト、人権活動家に対する脅迫、不当な逮捕・拘束、失踪、政治的動機に基づく裁判などが報告されている。このような状況は、民主主義の発展を妨げ、市民社会の萎縮を招いていると懸念されている。国際社会からは、経済発展と社会秩序の回復という成果を認めつつも、権威主義的な統治手法と人権侵害に対する批判の声が上がっている。

3.3.2. 女性の地位と権利

ルワンダは、女性の政治参加において世界的に高い水準を達成していることで知られている。2003年に制定された憲法では、議会を含むあらゆる意思決定機関において女性の割合を少なくとも30%以上とするクオータ制が導入され、2008年には下院議会で女性議員が過半数を占めるという世界初の事例となった。これは、ジェノサイド後の国家再建過程で女性が果たした役割の大きさと、政府の積極的な政策推進によるものである。

法的権利の面では、男女平等が憲法で保障されており、相続権や土地所有権などにおいても女性の権利が認められるようになった。経済社会活動への参加も促進されており、教育機会の拡大や起業支援などを通じて、女性の経済的自立が進められている。

しかし、依然として課題も存在する。伝統的な家父長制の考え方が根強く残る地域もあり、ジェンダーに基づく暴力や性的虐待の問題も報告されている。教育や保健医療へのアクセスにおける地域格差や、農村部における女性の経済的エンパワーメントの遅れなども指摘されている。政府はジェンダー平等の実現を国家の重要課題と位置づけ、関連政策の推進や意識啓発活動を継続している。

3.3.3. LGBTの権利

ルワンダにおいて、同性愛は一般的にタブー視されており、この問題に関する公の議論はほとんど行われていない。特定の法律で同性間の性的行為が禁止されているわけではないが、LGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー)の人々は、社会的な偏見や差別に直面することがある。一部のLGBT当事者は、嫌がらせや恐喝の被害を報告している。

法的な保護に関しては、LGBTの人々を特別に保護する法律は存在しない。警察によって、公序良俗に関する法律を根拠に逮捕される可能性も指摘されている。同性婚は法的に認められておらず、憲法では「婚姻は男女間においてのみ認められる」と規定されている。

一方で、一部の閣僚レベルの政府高官からは、LGBTの人々の権利を支持する発言も聞かれることがある。しかし、社会全体の受容度は依然として低く、LGBTの人々が自身の性的指向や性自認を公にすることは困難な状況にある。人権団体からは、LGBTの人々に対する差別や暴力からの保護、そして彼らの基本的な権利の保障に向けた法整備や社会全体の意識改革の必要性が訴えられている。

4. 国際関係

ルワンダの外交政策は、1994年のジェノサイド後の国家再建と経済発展を最優先課題とし、地域の安定と国際協調を基本方針としている。近隣諸国との関係構築、主要国との経済・外交関係の強化、そして国際機関における積極的な活動を通じて、国際社会におけるルワンダの地位向上を目指している。

4.1. 近隣諸国との関係

ルワンダは、ウガンダ、コンゴ民主共和国(DRC)、ブルンジ、タンザニアといった国々と国境を接しており、これらの近隣諸国との関係は、ルワンダの安全保障と経済発展にとって極めて重要である。

歴史的に、特にウガンダとはRPFの結成と活動拠点提供の経緯から深いつながりがあるが、DRC東部の紛争を巡っては緊張関係が生じることもあった。コンゴ民主共和国とは、ジェノサイド後の難民問題や、DRC東部における武装勢力の活動を巡り、複雑な関係が続いてきた。ルワンダは、DRC東部に潜伏するフツ系武装勢力が自国の安全保障を脅かしているとして、過去に軍事介入を行った経緯があり、DRC政府からは内政干渉との批判を受けてきた。近年では、反政府勢力M23運動をルワンダが支援しているとの疑惑から、2025年初頭にはDRCがルワンダとの外交関係を断絶する事態に至っている。

ブルンジとは、フツとツチという共通の民族構成を持つため、歴史的に相互に影響を与え合ってきた。ブルンジ国内の政情不安がルワンダに波及することもあり、両国関係は時に緊張を孕む。

タンザニアとは、比較的安定した関係を維持しており、経済協力や東アフリカ共同体(EAC)の枠組みでの連携が進められている。

これらの国々との関係において、ルワンダは国境管理、難民問題、経済協力、安全保障協力といった多岐にわたる課題に取り組んでおり、特に紛争が引き起こす人道的影響や、影響を受ける当事者の視点を考慮した対応が求められている。

4.2. 主要国との関係

ルワンダは、旧宗主国であるベルギーや、ジェノサイドに深く関わったとされるフランスとの関係において、歴史的な経緯から複雑な感情を抱えつつも、実利的な外交を展開している。フランスとは、ジェノサイドにおけるフランスの役割を巡る認識の違いから長らく緊張関係にあったが、近年は関係改善の動きも見られる。ベルギーとは、開発援助などを通じて比較的良好な関係を維持している。

アメリカ合衆国やイギリスとは、ジェノサイド後の復興支援や経済協力、安全保障分野での連携を通じて、緊密な関係を築いている。特にカガメ政権は英語圏との結びつきを重視し、2009年にはイギリス連邦に加盟した。

中華人民共和国は、近年ルワンダに対する主要な経済協力国および投資国としての存在感を増しており、インフラ整備や貿易を通じて影響力を拡大している。

これらの主要国との関係において、ルワンダは開発援助の獲得、貿易・投資の促進、国際舞台における発言力の強化などを目指している。

4.3. 国際機関への加盟状況

ルワンダは、多数の主要な国際機関に加盟し、国際社会における役割を積極的に果たしている。

- 国際連合(UN): 加盟国として、平和維持活動への部隊派遣や、各種専門機関を通じた開発協力、人権問題に関する議論などに参加している。

- アフリカ連合(AU): アフリカ大陸の平和、安全保障、経済統合を推進するAUの活動に積極的に関与しており、カガメ大統領はAU議長を務めた経験もある。

- イギリス連邦(Commonwealth of Nations): 2009年に加盟。旧イギリス植民地ではない国としてはモザンビークに次いで2番目の加盟であり、英語圏諸国との連携強化を目指す外交政策の一環と位置づけられる。

- 東アフリカ共同体(EAC): 2007年に加盟。加盟国(ケニア、タンザニア、ウガンダ、ブルンジ、南スーダン、コンゴ民主共和国)との間で、関税同盟、共同市場、通貨同盟、最終的には政治連邦を目指す地域統合プロセスに参加している。

- フランコフォニー国際機関(OIF): フランス語圏諸国との文化・経済交流を促進する枠組みに参加している。

これらの国際機関への加盟を通じて、ルワンダは多国間外交を展開し、国際的な課題解決への貢献と自国の国益追求を図っている。

4.4. 日本との関係

日本とルワンダは、1962年7月1日のルワンダ独立と同時に外交関係を樹立した。長らく日本はケニアのナイロビにある在ケニア日本国大使館がルワンダを兼轄していたが、2010年1月に首都キガリに在ルワンダ日本国大使館が開設された。一方、ルワンダは1979年に東京に駐日ルワンダ大使館を開設している。

経済関係では、日本からの政府開発援助(ODA)が中心であり、インフラ整備(道路、電力など)、農業開発、教育、保健医療といった分野で協力が行われている。特に、ジェノサイド後の国家再建期において、日本は国際社会の一員としてルワンダを支援してきた。貿易額はまだ小規模であるが、日本企業による投資やビジネス展開の機会も模索されている。

文化交流としては、スポーツ(特に柔道や陸上競技など)や学術分野での交流が見られる。日本のNGOや青年海外協力隊もルワンダで活動しており、草の根レベルでの交流も進んでいる。

近年では、アフリカ開発会議(TICAD)の枠組みなどを通じて、両国間のハイレベルでの対話も活発化している。

5. 軍事

ルワンダ国防軍(Rwanda Defence Force英語、RDF)は、ルワンダの領土保全、国民の安全確保、そして憲法秩序の維持を主要任務とする軍事組織である。RDFは、陸軍と空軍から構成され、内戦とジェノサイドの経験から、国内の安定維持と国境警備に重点を置いている。兵力規模は約3万3000人(陸軍3万2000人、空軍1000人、予備役2000人、2020年ミリタリーバランス)とされている。

兵役制度は志願制を採用している。軍事予算は、2020年時点で約1.02 億 USD(ミリタリーバランス2021)である。

RDFは、国内任務に加え、国際平和維持活動にも積極的に参加している。特に、国際連合やアフリカ連合が主導するミッション(例:ダルフール紛争におけるUNAMID、南スーダンにおけるUNMISS、中央アフリカ共和国におけるMINUSCAなど)に部隊を派遣し、地域の平和と安定に貢献している。これらの活動は、ルワンダの国際的評価を高めるとともに、軍の練度向上にも繋がっている。

また、ルワンダは近隣諸国との安全保障協力も重視しており、特に東アフリカ共同体(EAC)の枠組みでの共同訓練や情報共有などを行っている。しかし、コンゴ民主共和国東部の紛争への関与疑惑など、複雑な側面も抱えている。

6. 行政区画

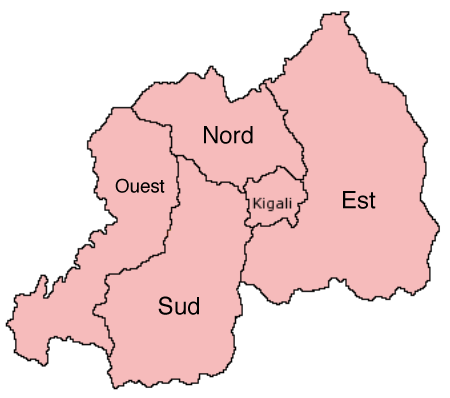

ルワンダの地方行政は、2006年1月1日に大幅な再編が行われ、それまでの12州から5つの州(intaraインタラルワンダ語)に再編された。この再編は、地方分権の推進、行政効率の向上、そしてジェノサイドの記憶と結びつく旧行政区画のイメージ払拭を目的としていた。

現在の5州は以下の通りである。

- 北部州 (Province du Nordフランス語)

- 南部州 (Province du Sudフランス語)

- 東部州 (Province de l'Estフランス語)

- 西部州 (Province de l'Ouestフランス語)

- キガリ州 (Umujyi wa Kigaliルワンダ語、特別市)

これらの州は、さらに郡(akarereアカリレルワンダ語)、セクター(umurengeウムレンゲルワンダ語)、セル(akagariアカガリルワンダ語)、村(umuduguduウムドゥグドゥルワンダ語)という階層構造になっている。2006年の再編では、州の数が12から5に、郡の数が106から30に統合された。

各州は中央政府と郡との仲介役として、国策の地方レベルでの実施を調整・監督する。州知事は大統領によって任命され、上院の承認を得る。郡は公共サービスの提供と経済開発の調整を担当し、直接選挙で選ばれる議会と、その議会が選出する執行委員会によって運営される。セクターは郡から委任された公共サービスの提供を担う。セルと村は最小の行政単位であり、住民とセクターを繋ぐ役割を果たす。成人住民はすべて地元のセル評議会のメンバーとなり、そこから執行委員会が選出される。首都キガリは州レベルの自治体であり、市内の都市計画を調整する。

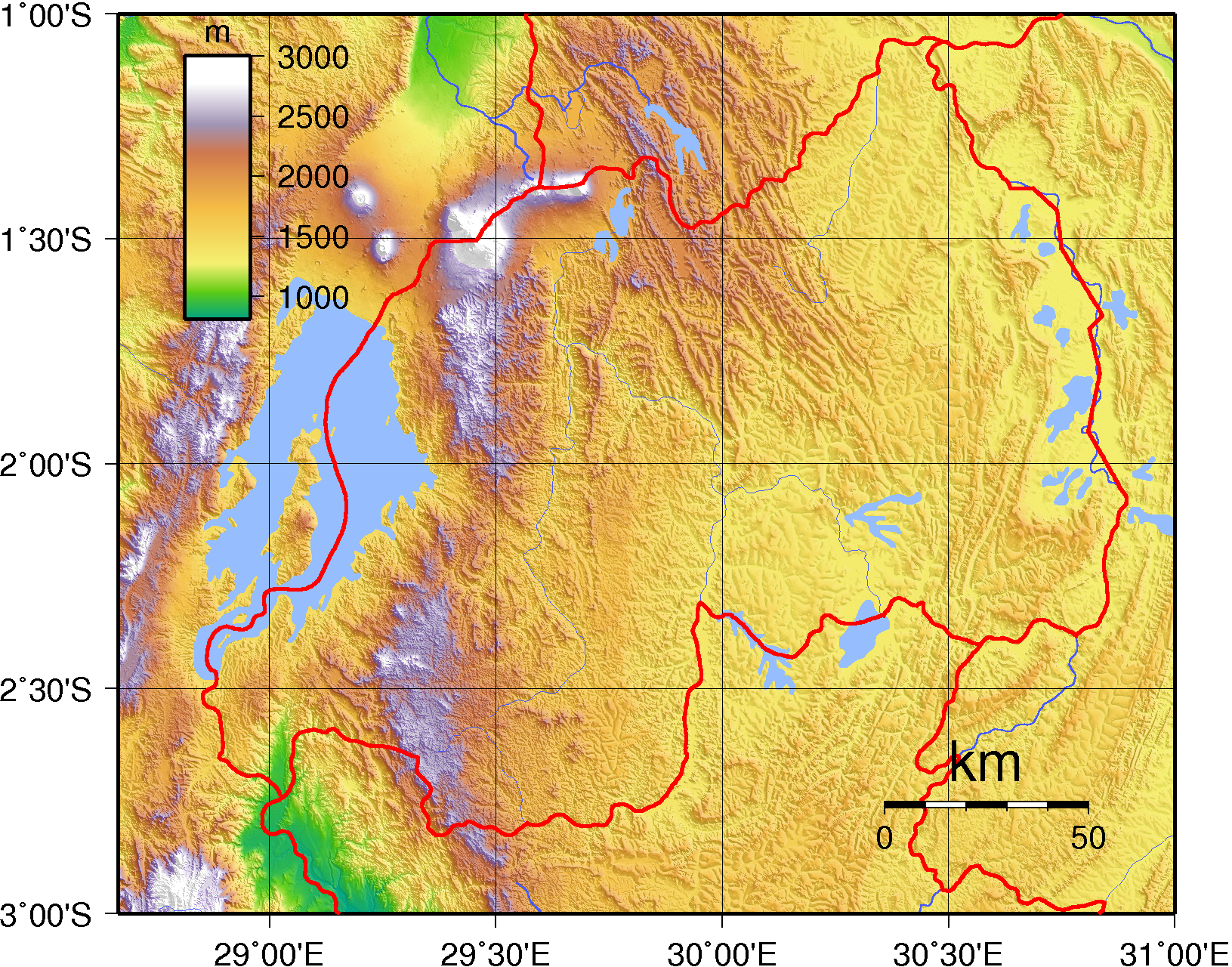

7. 地理

ルワンダは、アフリカ中央東部に位置し、赤道から数度南に位置する内陸国である。面積は2.63 万 km2で、世界で149番目に大きな国であり、アフリカ本土ではガンビア、エスワティニ、ジブチに次いで4番目に小さい。その地理は、西部の山岳地帯と南東部のサバンナ、そして国中に点在する多数の湖によって特徴づけられる。「千の丘の国」とも呼ばれるように、国土全体が高地にあり、起伏に富んだ地形が広がっている。最低地点はルジジ川の海抜950 mである。西はコンゴ民主共和国、北はウガンダ、東はタンザニア、南はブルンジと国境を接している。首都キガリは国のほぼ中央に位置する。

7.1. 地形と水系

ルワンダの地形は、国土の大部分を占める高原と、それを取り巻く山々によって特徴づけられる。「千の丘の国」という呼称は、この起伏に富んだ景観をよく表している。西部にはアフリカ大地溝帯の一部であるアルバート湖地溝が南北に走り、ヴィルンガ山地を含む火山帯がコンゴ民主共和国との国境を形成している。ルワンダ最高峰のカリシンビ山(4507 m)もこの山地にある。この西部地域は標高1500 mから2500 mに及ぶ。中央部は緩やかな丘陵地帯が広がり、東部はサバンナ、平原、沼沢地へと移行する。

主要な水系としては、ナイル川水系とコンゴ川水系の分水嶺が国内を南北に貫いている。国土の約80%がナイル川流域に、約20%がルジジ川とタンガニーカ湖を経由してコンゴ川流域に属する。国内最長の川はニャバロンゴ川で、南西部に源を発し、北、東、南東へと流れ、ルブブ川と合流してカゲラ川となる。カゲラ川はタンザニアとの東部国境を北上し、最終的にヴィクトリア湖に注ぐ。ニャバロンゴ川の源流であるニュングウェ森林は、未確定ながらナイル川全体の源流候補の一つとされている。

ルワンダには多くの湖があり、最大のものはキブ湖である。キブ湖はアルバート湖地溝の底に位置し、ルワンダの西部国境の大部分を占める。最大水深は480 mで、世界で最も深い湖の一つである。その他、ブレラ湖、ルホンド湖、ムハジ湖、ルウェル湖、イヘマ湖などがあり、特にイヘマ湖はアカゲラ国立公園の東部平原にある湖沼群の中で最大である。

7.2. 気候

ルワンダは赤道付近に位置するものの、国土全体が高地にあるため、典型的な赤道直下の国々よりも気温が低い、温帯の熱帯高地気候を示す。首都キガリの年間の日平均気温は15 °Cから28 °Cの間で、年間を通じて変動は少ない。ただし、国内では地域差があり、山岳地帯の西部と北部は、低地の東部よりも一般的に冷涼である。

年間を通じて2つの雨季と2つの乾季がある。最初の雨季は2月から6月まで、2回目の雨季は9月から12月まで続く。これらは2つの乾季によって区切られ、主要な乾季は6月から9月で、この期間は雨が全く降らないことも多い。より短く、それほど厳しくない乾季は12月から2月までである。降水量は地理的に異なり、国の西部と北西部は、東部と南東部よりも年間降水量が多い。

地球温暖化は雨季のパターンに変化をもたらしている。戦略的展望グループ(Strategic Foresight Group)の報告によると、気候変動により年間の雨日数は減少したが、集中豪雨の頻度は増加している。これらの変化は農民にとって困難を引き起こし、生産性を低下させている。同グループはまた、ルワンダを急速に温暖化している国と特徴づけており、過去50年間で平均気温が0.7℃から0.9℃上昇したと報告している。

7.3. 生物多様性と国立公園

有史以前には、現在のルワンダの領土の3分の1を山地林が占めていた。現在、自然植生は主に3つの国立公園に限定されており、その他の地域は段々畑農業が支配的である。最大の残存林であるニュングウェ森林には、200種の樹木に加え、ランやベゴニアが生育している。火山国立公園の植生は主に竹と高層湿原であり、森林はわずかである。対照的に、アカゲラ国立公園はアカシアが優占するサバンナ生態系を有している。アカゲラには、Markhamia luteaやEulophia guineensisなど、いくつかの希少種または絶滅危惧種の植物が生息している。

大型哺乳類の最大の多様性は、保全地域に指定されている3つの国立公園で見られる。アカゲラ国立公園にはキリンやゾウなどの典型的なサバンナ動物が生息し、火山国立公園は世界のマウンテンゴリラの推定3分の1が生息している。ニュングウェ森林国立公園には、チンパンジーやルウェンゾリコロブス(アビシニアコロブス)など13種の霊長類が生息している。ルウェンゾリコロブスは最大400頭の群れで行動し、これはアフリカの霊長類の中で最大の群れの規模である。

1994年のジェノサイドの余波で、国立公園が避難民キャンプとなり、残った動物が牧畜民によって毒殺されたため、ルワンダのライオンの個体群は壊滅した。2015年6月、南アフリカの2つの公園がアカゲラ国立公園に7頭のライオンを寄贈し、ルワンダにライオンの個体群を再確立した。ライオンは当初、公園内の柵で囲まれたエリアに収容され、1ヶ月後に首輪を付けて野生に放たれた。

2017年には、南アフリカから18頭の絶滅危惧種のクロサイがルワンダに運ばれた。良好な結果を受けて、2019年にはヨーロッパ中の動物園からさらに5頭のクロサイがアカゲラ国立公園に運ばれた。同様に、シロサイの個体数もルワンダで増加している。2021年、ルワンダは南アフリカから30頭のシロサイを受け入れ、アカゲラをこの近絶滅危惧種の安全な繁殖地とすることを目標としている。

ルワンダには670種の鳥類が生息しており、東部と西部で種が異なる。西部のニュングウェ森林には280種が記録されており、そのうち26種はアルバート地溝帯の固有種である。固有種にはルウェンゾリミドリシャコやミヤマミドリシャコが含まれる。対照的に、ルワンダ東部には、ズグロヤブモズのようなサバンナの鳥や、コウノトリやツルのような湿地や湖に関連する鳥が生息している。

近年の昆虫学的研究により、この国にはカマキリの豊かな多様性が明らかになり、新種Dystacta tigrifrutex(「ブッシュタイガーカマキリ」と名付けられた)も発見された。

ルワンダには、アルバートine Rift montane forests、Victoria Basin forest-savanna mosaic、Ruwenzori-Virunga montane moorlandsの3つの陸上エコリージョンが存在する。2019年の森林景観完全性指数の平均スコアは3.85/10で、世界172カ国中139位であった。

環境問題への取り組みとして、ルワンダ政府は森林再生、国立公園の保護、そしてプラスチック袋の使用禁止など、先進的な環境政策を導入している。

8. 経済

ルワンダ経済は、1994年のジェノサイドにより甚大な被害を受けたが、その後は国家再建と経済開発戦略「ビジョン2020」および「ビジョン2050」の下で着実な回復と成長を遂げている。「アフリカの奇跡」とも称されるこの成長は、主にサービス業(特に観光業と情報通信技術産業)の発展、農業の近代化努力、そして外国からの投資と援助に支えられている。しかし、依然として貧困、失業、インフラ不足などの課題に直面しており、経済成長の恩恵が国民全体に行き渡るようにするための社会的公平性や労働者の権利保護、環境への配慮も重要な課題となっている。

8.1. 経済状況と課題

1994年のジェノサイドはルワンダ経済に壊滅的な打撃を与え、広範な人命の損失、インフラの維持不全、略奪、重要な換金作物の放置を引き起こした。これにより、国内総生産(GDP)は大幅に減少し、民間および海外からの投資を誘致する能力が破壊された。しかし、その後経済は強化され、一人当たりの名目GDPは1994年の127 USDから2022年には909.9 USDに増加した。2019/20年の最新調査によると、人口の48.8%が依然として多次元貧困の影響を受けており、さらに22.7%がその脆弱な状況にある。

ルワンダは天然資源に乏しい国であり、経済は主に単純な道具を使用する地元農民による自給自足農業に基づいている。労働人口の推定90%が農業に従事しており、2014年のGDPの32.5%を農業が占めていた。農法は基本的で、小さな土地と急斜面が特徴である。1980年代半ば以降、避難民の再定住などにより、農地面積と食糧生産は減少傾向にあった。ルワンダの肥沃な生態系にもかかわらず、食糧生産はしばしば人口増加に追いつかず、食糧輸入が必要となる。しかし、近年の農業の成長により状況は改善している。

国家開発戦略としては、「ビジョン2020」(2000年策定、2020年終了)がICT立国、知識基盤経済への移行、貧困削減、国民和解などを掲げ、一定の成果を上げた。その後継として「ビジョン2050」が策定され、持続可能な開発、質の高い生活、グローバル競争力のある経済の実現を目指している。

経済発展の持続可能性、貧富の格差拡大、若年層の失業、労働者の権利保護、そして開発に伴う環境負荷の増大などが、ルワンダ経済が直面する主要な課題である。経済成長の恩恵をより公平に分配し、包摂的な社会を構築することが求められている。

8.2. 主要産業

ルワンダ経済は、農業、鉱業、観光業、そして近年急速に成長している情報通信技術(ICT)産業によって支えられている。各産業は国の経済発展と雇用創出に貢献しているが、それぞれに特有の課題も抱えている。

8.2.1. 農業

ルワンダの経済は、主に地域農家による単純な道具を用いた自給自足農業に依存している。労働人口の推定90%が農業に従事し、2014年のGDPの約32.5%を占めた。農法は基本的なもので、小さな区画と急斜面での耕作が特徴である。1980年代半ば以降、避難民の再定住などにより、農地面積と食糧生産は減少傾向にあった。

国内で栽培される自給自足作物は、国土の農地の3分の1以上を占めるマトケ(調理用バナナ)、ジャガイモ、豆、サツマイモ、キャッサバ、小麦、トウモロコシなどである。輸出用の主要な換金作物はコーヒーと茶であり、高地、急斜面、火山性土壌が有利な条件を提供している。40万人以上のルワンダ人がコーヒー農園で生計を立てていると報告されている。農業輸出への依存は、ルワンダを価格変動に対して脆弱にしている。

ルワンダで飼育されている動物には、牛、ヤギ、羊、豚、鶏、ウサギが含まれ、それぞれの数は地理的に異なる。生産システムは主に伝統的なものであるが、キガリ周辺には集約的な酪農場も少数存在する。土地と水の不足、不十分で質の低い飼料、獣医サービスの不足を伴う定期的な病気の流行などが、生産量を制限する主な制約となっている。国内の湖では漁業が行われているが、資源は非常に枯渇しており、産業を再興するために活魚が輸入されている。

土地所有問題は依然として複雑であり、特に人口密度の高さとジェノサイド後の土地紛争が課題となっている。また、農業労働者の労働条件改善も重要な課題である。

8.2.2. 鉱業

ルワンダの鉱業は重要な貢献をしており、2008年には9300.00 万 USDを生み出した。採掘される鉱物には、錫石、鉄マンガン重石、金、そして携帯電話などの電子・通信機器の製造に使用されるコルタンが含まれる。コルタン(コルンブ石-タンタル石の略)は、特にタンタルを豊富に含むため、国際的に需要が高い。

ルワンダは、タンタルの産出量で世界有数の国の一つであり、ニオブの産出量も世界的に上位に位置する。これらの鉱物資源は重要な外貨獲得源となっているが、その採掘はしばしば小規模で非公式な形で行われることが多く、労働条件や環境への影響、そして「紛争鉱物」としての問題も指摘されてきた。政府は鉱業セクターの透明性向上と持続可能な開発を目指し、国際的なイニシアチブへの参加や国内法の整備を進めている。

8.2.3. 観光業

観光業は最も急速に成長している経済資源の一つであり、2007年には国の主要な外貨獲得源となった。ジェノサイドの遺産にもかかわらず、ルワンダは国際的に安全な目的地としてますます認識されるようになっている。2013年の観光客到着数は86万4000人で、2010年の50万4000人から増加した。2014年の観光収入は3.03 億 USDで、2000年のわずか6200.00 万 USDから増加した。

この収入への最大の貢献者は、火山国立公園でのマウンテンゴリラの追跡であった。ルワンダは、マウンテンゴリラを安全に訪れることができる世界でわずか3カ国のうちの1つであり、ゴリラは年間数千人の訪問者を引き付け、彼らは許可証に高額を支払う用意がある。その他のアトラクションには、チンパンジー、ルウェンゾリコロブス、その他の霊長類が生息するニュングウェ森林、キブ湖のリゾート、そして国の東部にある小さなサバンナ保護区であるアカゲラ国立公園などがある。

政府はエコツーリズムを推進し、国立公園の保護と地域社会への利益還元を重視している。持続可能な観光のあり方、観光インフラの整備、そして観光客の多様化などが今後の課題である。

8.2.4. 情報通信技術(ICT)産業

ルワンダ政府は、国家開発戦略「ビジョン2020」および「ビジョン2050」の中心分野として情報通信技術(ICT)産業の育成を強力に推進してきた。「アフリカのシリコンバレー」を目指し、国内外からの投資誘致、ICTインフラの整備、人材育成に力を入れている。

首都キガリには、ICTパークの建設が進められ、多くのスタートアップ企業や国際的なIT企業が進出している。政府は、行政サービスの電子化(e-ガバメント)、教育におけるICT活用(スマート・クラスルーム)、金融サービスへのアクセス向上(モバイルマネーの普及など)を積極的に進めている。全国的な光ファイバー網の敷設や、インターネット普及率の向上も図られている。2019年10月、マラ・コーポレーションはルワンダで初のアフリカ製スマートフォンを発表した。2024年の発売に続き、エアテル・ルワンダはルワンダ政府と協力し、世界で最も手頃な価格のスマートフォン、エアテル・イマジン4Gを発売した。この携帯電話は、コネクト・ルワンダ2.0イニシアチブの一環として導入され、価格はわずか2.00 万 RWF(約14.49 USD)である。

成果として、ICTセクターは経済成長の新たな牽引役となりつつあり、雇用創出やイノベーションの促進に貢献している。しかし、都市部と農村部の間の情報格差(デジタルデバイド)、高度なICT人材の不足、そしてサイバーセキュリティの確保などが課題として残っている。

ルワンダは2024年のグローバル・イノベーション・インデックスで104位にランクされた。

8.3. 社会基盤

ルワンダの経済活動と国民生活を支える社会基盤は、ジェノサイド後の国家再建過程で重点的に整備が進められてきた。交通、エネルギー、水供給、通信、メディアといった分野で著しい改善が見られるものの、依然として多くの課題を抱えている。

8.3.1. 交通

ルワンダ政府は1994年のジェノサイド以降、アメリカ合衆国、欧州連合、日本などの援助を受け、ルワンダの交通インフラへの投資を増やしてきた。交通システムは主に道路網で構成されており、キガリと国内の他の主要都市や町との間には舗装道路が整備されている。ルワンダは、ウガンダ、タンザニア、ブルンジ、ケニアといった東アフリカ共同体の他の国々、さらにはコンゴ東部の都市ゴマやブカブとも道路で結ばれている。国内で最も重要な交易路は、カンパラとナイロビを経由してモンバサ港に至る道路であり、これはノーザンコリドーとして知られている。

国内の主要な公共交通機関はミニバスであり、全旅客輸送能力の半分以上を占めている。特にキガリの一部のミニバスは、乗合タクシーシステムの下で不定期運行を行っているが、他のミニバスは主要都市間で急行ルートを提供する定期運行を行っている。大型バスの数は少なく、国内各地で定期運行を行っている。主要な個人向け貸切車両はバイクタクシーであり、2013年にはルワンダで登録されたバイクタクシーは9,609台であったのに対し、タクシーはわずか579台であった。近隣諸国の様々な目的地への長距離バスサービスも利用可能である。

キガリにはキガリ国際空港があり、いくつかの国際路線が就航している。最も利用者の多い路線はナイロビとエンテベ国際空港への路線である。国内線はキガリとチャンググ近郊のカメンベ空港を結ぶ路線が1つある。2017年には、キガリ南部にブゲセラ国際空港の建設が開始され、開港すれば既存のキガリ空港を補完する国内最大の空港となる予定である。国営航空会社はルワンダ航空であり、7つの外国航空会社が乗り入れている。

2015年現在、国内に鉄道はないが、ブルンジおよびタンザニアと共同で、タンザニアの中央線をルワンダまで延長するプロジェクトが進行中であり、3カ国は民間企業に対し、この計画のための官民パートナーシップ形成への関心表明を呼びかけている。キブ湖の港湾都市間には公共の水上輸送はないが、限定的な民間サービスが存在し、政府は本格的なサービス開発のためのプログラムを開始している。インフラ省はまた、アカゲラ川での船舶輸送によりルワンダとヴィクトリア湖を結ぶことの実現可能性を調査している。

8.3.2. エネルギー

ルワンダの電力供給は、2000年代初頭まではほぼ完全に水力発電によって賄われており、ブレラ湖とルホンド湖の発電所が国の電力の90%を供給していた。しかし、平均以下の降雨量と、耕作や放牧のためのルゲジ湿地の排水などの人間活動が組み合わさり、1990年以降、両湖の水位は低下した。2004年までに水位は50%減少し、発電所の出力が急激に低下した。これに経済成長に伴う需要増加が重なり、2004年には電力不足が発生し、広範囲で計画停電が行われた。緊急措置として、政府はキガリ北部にディーゼル発電機を設置し、2006年までにはこれらが国の電力の56%を供給したが、非常に高コストであった。

政府はこの問題を軽減するために多くの対策を講じ、ブレラ湖とルホンド湖に水を供給するルゲジ湿地の修復や、キブ湖からメタンガスを抽出する計画への投資(第一段階で国の発電量を40%増加させると期待されている)などを行った。2012年には人口の18%しか電力にアクセスできなかったが、これは2009年の10.8%から上昇した。政府の「2013-18年経済開発・貧困削減戦略」は、2017年までに電力へのアクセスを世帯の70%に増加させることを目指している。近年では、水力発電に加え、キブ湖のメタンガスを利用した発電、太陽光発電などの再生可能エネルギー導入も進められている。しかし、電力供給の安定性、送電網の整備、地方への電力アクセス拡大などが依然として課題である。

8.3.3. 水供給と衛生

ルワンダ政府は2000年代に水供給開発への資金提供を優先し、国家予算に占める割合を大幅に増加させた。この資金提供とドナーの支援により、安全な水へのアクセスは急速に増加した。2015年には人口の74%が安全な水にアクセスできるようになり、2005年の約55%から増加した。政府はこれを2017年までに100%に引き上げることを公約している。

国の水道インフラは、都市部と農村部のシステムで構成されており、主に農村部では共同水栓、都市部では個人接続を通じて公衆に水を供給している。これらのシステムが整備されていない地域では、手押しポンプや管理された泉が使用されている。国内のほとんどの地域で年間降水量が750 mmを超えるにもかかわらず、雨水利用はほとんど行われておらず、住民は他のアフリカ諸国と比較して非常に節水して水を使用することを余儀なくされている。

衛生設備へのアクセスは依然として低い。国連の推定によると、2006年には都市部の34%、農村部の20%が改善された衛生設備にアクセスできていたが、この統計は2022年には総人口の92%(都市部95%、農村部91%)に増加した。キガリはアフリカで最も清潔な都市の一つである。衛生改善のための政府の政策措置は限られており、都市部にのみ焦点が当てられている。都市部と農村部の人口の大多数は、公共の共同汲み取り式便所を使用している。

安全な飲料水の供給率向上と衛生施設の普及は、依然として重要な課題であり、特に農村部や貧困層におけるアクセス改善が求められている。政府は、水資源管理の強化、インフラ整備、衛生習慣の啓発などを通じて、これらの問題に取り組んでいる。

8.3.4. 通信およびメディア

ルワンダで最大のラジオ局とテレビ局は国営であり、新聞の大部分は政府が所有している。ほとんどのルワンダ人はラジオにアクセスできる。1994年のジェノサイドの際には、ラジオ局千の丘自由ラジオテレビジョン(RTLM)が国中で放送され、反ツチのプロパガンダを通じて殺害を助長した。2015年現在、国営のラジオ・ルワンダが最大の放送局であり、国中の主要なニュース源であった。テレビへのアクセスは限られており、ほとんどの家庭にはテレビがなかった。政府は2014年にデジタルテレビ放送を開始し、1年後にはアナログ時代の1局から7つの全国放送局が運営されるようになった。

報道は厳しく制限されており、新聞は政府の報復を避けるために日常的に自己検閲を行っている。それにもかかわらず、キガリでは政府に批判的なルワンダ語、英語、フランス語の出版物が広く入手可能である。2010年のルワンダ大統領選挙を前に規制が強化され、独立系新聞2紙『ウムセソ』と『ウムブギジ』が高等メディア評議会によって6ヶ月間発行停止処分を受けた。

国内最古の電気通信グループであるルワンダテルは、リビアの企業LAPグリーンが80%を所有していたが、2011年に清算された。同社は2013年に、アフリカ東部および南部で電気通信および光ファイバー網を提供するリキッド・テレコムに買収された。2015年、リキッド・テレコムは30,968の加入者に固定電話サービスを提供し、携帯電話事業者のMTNルワンダはさらに15,497の固定電話加入者にサービスを提供した。固定電話は主に政府機関、銀行、NGO、大使館で使用されており、個人の加入レベルは低い。2015年、国内の携帯電話普及率は72.6%で、2011年の41.6%から上昇した。MTNルワンダが主要プロバイダーで3,957,986人の加入者を持ち、次いでTigoが2,887,328人、Bharti Airtelが1,336,679人となっている。ルワンダテルも以前は携帯電話網を運営していたが、業界規制当局は、同社が合意された投資コミットメントを達成できなかったことを理由に、2011年4月にライセンスを取り消した。

インターネット普及率は低いが急速に上昇しており、2015年には100人あたり12.8人のインターネット利用者がおり、2007年の2.1人から増加した。2011年、ブロードバンドサービスを提供し電子商取引を促進することを目的とした2300 kmの光ファイバー通信網が完成した。このネットワークは、アフリカ南部および東部の通信事業者を接続する海底ケーブルであるSEACOMに接続されている。ルワンダ国内では、ケーブルは主要道路に沿って敷設され、全国の町を結んでいる。携帯電話プロバイダーのMTNも、プリペイド契約によりキガリのほとんどの地域でアクセス可能な無線インターネットサービスを運営している。2024年現在、最大のインターネットプロバイダーはMTNとエアテルである。MTNルワンダは加入者ベースで目覚ましい成長を見せており、2024年第1四半期時点で、MTNルワンダの携帯電話加入者数は約740万人(加えて、モバイルマネープラットフォームMoMoの利用者は約510万人)であったのに対し、エアテル・ルワンダの携帯電話有効加入者数は5,792,046人であった。

8.3.5. 食料安全保障と飢餓問題

ルワンダの食料安全保障の状況は、農業生産性の向上努力にもかかわらず、依然として脆弱である。人口増加、土地の制約、気候変動の影響(干ばつや洪水)、そして農産物の価格変動などが主な原因となっている。特に農村部や貧困層において、食料へのアクセスが困難な状況が見られ、慢性的な栄養不足や子供の発育阻害が問題となっている。

政府は、食料増産のための農業技術の導入支援、灌漑設備の整備、食料備蓄システムの強化、そして栄養改善プログラムなどを国内外のパートナーと協力して実施している。しかし、持続的な食料安全保障の確立には、農業生産性のさらなる向上、気候変動への適応策の強化、農家の収入向上、そして貧困削減への包括的な取り組みが不可欠である。

9. 社会

ルワンダ社会は、ジェノサイドという未曽有の悲劇を経験した後、国民和解と国家の再構築という困難な課題に取り組んできた。人口構成、民族と言語、宗教、教育、保健医療といった側面は、この歴史的背景と密接に関連しながら、現代ルワンダ社会の姿を形作っている。

9.1. 人口構成

2015年現在、ルワンダ国立統計局はルワンダの人口を11,262,564人と推定し、2022年の予測は13,246,394人であった。2012年の国勢調査では人口は10,515,973人であった。人口は若く、2012年の国勢調査では、人口の43.3%が15歳以下、53.4%が16歳から64歳の間であった。CIA ワールドファクトブックによると、2015年の年間出生率は住民1,000人あたり40.2人、死亡率は14.9人と推定されている。平均寿命は67.67歳(女性69.27歳、男性67.11歳)で、224の国と地域の中で26番目に低い。国の総性比は男性95.9人に対し女性100人である。

人口密度は1平方キロメートルあたり445人で、アフリカで最も高い部類に入る。歴史家のジェラール・プルニエなどは、1994年のジェノサイドは部分的に人口密度に起因すると考えている。人口は主に農村部であり、いくつかの大きな町がある。住居は国中に均等に広がっている。国内で人口希薄な地域は、旧ウムタラ州のサバンナ地帯と東部のアカゲラ国立公園のみである。キガリは最大の都市で、人口は約100万人である。その急速な人口増加は、インフラ整備の課題となっている。2012年の国勢調査によると、2番目に大きな都市はギセニで、キブ湖とコンゴの都市ゴマに隣接し、人口は126,000人である。その他の主要な町にはルヘンゲリ、ブタレ、ムハンガがあり、いずれも人口は10万人未満である。都市人口は1990年の人口の6%から2006年には16.6%に上昇したが、2011年にはわずかに減少し14.8%となった。

9.2. 民族と公用語

ルワンダは植民地化以前から統一国家であり、人口はバニャルワンダ人という単一の文化的・言語的集団から構成されている。これは、国境が植民地大国によって引かれ、民族的境界や植民地化以前の王国に対応していなかったほとんどの現代アフリカ諸国とは対照的である。バニャルワンダ人の中には、フツ、ツチ、トゥワという3つの別個のグループが存在する。CIA ワールドファクトブックは、2009年の人口構成をフツ84%、ツチ15%、トゥワ1%と推定している。トゥワはルワンダの最初期住民の子孫であるピグミーであるが、学者たちはフツとツチの起源と違いについては意見が一致していない。人類学者ジャン・ヒエルノーは、ツチは「長く細い頭、顔、鼻」を持つ傾向のある別の人種であると主張している。他の学者、例えばヴィリア・ジェフレモヴァスは、識別可能な身体的差異はなく、これらのカテゴリーは歴史的に厳格なものではなかったと考えている。植民地化以前のルワンダでは、ツチは支配階級であり、王や首長の大多数がそこから出ていたのに対し、フツは農耕民であった。現在のルワンダ政府はフツ/ツチ/トゥワの区別を推奨しておらず、身分証明書からそのような分類を削除した。2002年の国勢調査は、1933年以来初めてルワンダの人口をこれら3つのグループに分類しなかった。

公用語はルワンダ語(キニャルワンダ語)、英語、フランス語、スワヒリ語である。ルワンダ語は国民のほぼ全員(98%)によって話されている国語である。植民地時代の主要なヨーロッパ言語は、教えられたり広く使われたりすることはなかったもののドイツ語であり、その後1916年にベルギーによって導入され、1962年の独立後も公用語として広く話されていたフランス語であった。オランダ語も話されていた。1990年代に英語を話すルワンダ難民が帰還したことで、国の言語政策に新たな側面が加わり、その後、ルワンダが東アフリカ共同体のメンバーとして再編されたことで英語の重要性が増した。教育媒体は2008年にフランス語から英語に切り替えられた。ルワンダ語、英語、フランス語、スワヒリ語はすべて公用語である。ルワンダ語は国語であり、英語は中等および高等教育における主要な教授言語である。東アフリカ共同体のリングワ・フランカであるスワヒリ語は、特にウガンダ、ケニア、タンザニア、コンゴ民主共和国(DRC)からの帰還難民や、DRCとの国境沿いに住む人々によって第二言語として話されている。2015年、スワヒリ語は中等学校で必修科目として導入された。ルワンダのンコンボ島の住民は、ルワンダ語に非常に近いマシ語を話す。

2012年の国勢調査およびフランコフォニー国際機関によると、フランス語を話すのは人口の6%弱であった。2009年の同報告書では英語を話す人口は15%とされているが、フランス語話者の割合は68%とされている。スワヒリ語を話すのは1%未満である。

9.3. 宗教

ルワンダで最大の信仰はカトリックであるが、ジェノサイド以降、国の宗教人口構成に大きな変化があり、多くの人々が福音主義キリスト教、そして程度は低いがイスラム教に改宗した。2012年の国勢調査によると、カトリック教徒が人口の43.7%、プロテスタント(セブンスデー・アドベンチスト教会を除く)が37.7%、セブンスデー・アドベンチスト教会が11.8%、イスラム教徒が2.0%であった。0.2%が無宗教を主張し、1.3%は宗教を申告しなかった。伝統宗教は、公式には人口の0.1%しか信仰していないにもかかわらず、影響力を保持している。多くのルワンダ人は、キリスト教の神を伝統的なルワンダの神Imanaイマナルワンダ語と同一視している。

9.4. 教育

2012年以前、ルワンダ政府は公立学校で9年間の無償教育を提供していた(小学校6年間、共通中等教育プログラム3年間)。2012年に、これは12年間に拡大され始めた。2015年の調査によると、小学校の就学率は「ほぼ普遍的」であるものの、修了率は低く、留年率が高いことが示唆されている。授業料は無料であるが、親は子供たちに学用品を提供し、教師の育成を支援し、学校建設に貢献することで子供たちの教育費に貢献することが期待されている。しかし、政府によると、これらの費用が子供たちを教育から排除する根拠になるべきではない。

国内には多くの私立学校があり、一部は教会が運営しており、同じシラバスに従っているが授業料を徴収している。1994年から2009年まで、中等教育はフランス語または英語で提供されていた。東アフリカ共同体およびイギリス連邦との国の結びつきが強まっているため、現在では英語のシラバスのみが提供されている。

国内には多くの高等教育機関がある。2013年、旧ルワンダ国立大学と国内の他の公立高等教育機関の合併により、公立のルワンダ大学(UR)が設立された。2013年のルワンダの高等教育における総就学率は7.9%で、2006年の3.6%から上昇した。15歳以上で読み書きができると定義される国の識字率は、2022年には78.8%で、2009年の71%、1991年の58%、1978年の38%から上昇した。

9.5. 保健医療

ルワンダの医療の質は、1994年のジェノサイド以前も直後も歴史的に非常に低かった。1998年には、5人に1人以上の子供が5歳の誕生日を迎える前に死亡しており、その多くはマラリアが原因であった。

カガメ大統領は、ビジョン2020開発プログラムの優先事項の一つとして医療を掲げ、医療費への支出を2013年には国の国内総生産の6.5%にまで押し上げた(1996年は1.9%)。政府は、mutuelles de santéミュチュエル・ド・サンテフランス語と呼ばれる健康保険提供者のシステムを通じて、医療の資金調達と管理を地域社会に委譲した。ミュチュエルは1999年に試験的に導入され、国際開発パートナーの支援を受けて2000年代半ばまでに全国で利用可能になった。この制度の保険料は当初年間2 USDであったが、2011年以降は段階制となり、最貧困層は無料、最高保険料は成人一人あたり8 USDに上昇した。2014年現在、人口の90%以上がこの制度に加入している。政府はまた、1997年に設立されたキガリ健康研究所(KHI、現在はルワンダ大学の一部)などの研修機関も設立した。2005年、カガメ大統領は「大統領マラリアイニシアチブ」として知られるプログラムも開始した。このイニシアチブは、蚊帳や医薬品など、マラリア予防に最も必要な物資をルワンダの最も農村的な地域に届けることを目的としていた。

近年、ルワンダは多くの主要な健康指標で改善を見せている。2005年から2013年の間に、平均寿命は55.2歳から64.0歳に延び、5歳未満児死亡率は出生1,000人あたり106.4人から52.0人に減少し、結核の発生率は人口10万人あたり101人から69人に減少した。国の医療における進歩は、国際的なメディアや慈善団体によって引用されている。『アトランティック』誌は「ルワンダの歴史的な健康回復」に関する記事を掲載した。パートナーズ・イン・ヘルスは、この健康上の成果を「過去50年間で世界が見た中で最も劇的なものの一つ」と評した。

しかし、これらの改善にもかかわらず、国の健康プロファイルは依然として感染症が中心であり、アメリカ合衆国国際開発庁(USAID)は、「許容できないほど高い」と評する妊産婦死亡率や、進行中のHIV/AIDSの流行など、「重大な健康課題」があると述べている。アメリカ疾病管理予防センター(CDC)によると、ルワンダへの旅行者はマラリア予防薬を服用し、黄熱などのワクチンを最新の状態に保つことが強く推奨されている。

ルワンダはまた、医療専門家が不足しており、住民1,000人あたり医師、看護師、助産師はわずか0.84人である。国際連合開発計画(UNDP)は、医療に関連するミレニアム開発目標4~6に向けた国の健康進捗を監視している。2015年半ばのUNDP報告書は、「劇的に低下した」にもかかわらず、乳児死亡率に関する目標4を達成する見込みはないと指摘した。国は妊産婦死亡率を4分の3削減するという目標5に向けて「順調に進んでいる」が、HIV有病率が低下し始めていないため、目標6はまだ達成されていない。

9.6. 婚姻と家族

ルワンダにおける婚姻と家族の形態は、伝統的な慣習と現代的な法制度、そして社会経済的変化の影響を受けながら変容してきた。伝統的には、多くのアフリカ社会と同様に、拡大家族が一般的であり、婚姻は個人間の結びつきであると同時に、家族間・氏族間の関係構築の手段でもあった。結婚は通常、男性側の家族から女性側の家族への婚資(牛などが一般的)の支払い(gusabaグサバルワンダ語と呼ばれる求婚の儀礼)を伴った。一夫多妻制も一部で見られた。

ジェノサイド後の社会再建過程で、家族構造は大きな影響を受けた。多くの家族が離散し、孤児や寡婦が急増した。このような状況下で、伝統的な相互扶助の精神が重要性を増す一方で、核家族化の傾向も進んでいる。

法制度の面では、1999年の家族法改正により、一夫一婦制が法的に確立され、男女の婚姻最低年齢が定められた。また、夫婦間の財産共有や、離婚時における財産分与、子供の養育に関する規定も整備された。女性の権利向上も進められており、相続権や土地所有権において、女性も男性と同等の権利を有するようになった。

しかし、依然として伝統的な慣習の影響も残っており、特に農村部では、慣習法に基づく婚姻や家族関係のあり方が見られることがある。また、近年では都市化や教育水準の向上に伴い、晩婚化や未婚化の傾向も見られるようになっている。家族計画や避妊に関する知識の普及も進められているが、宗教的な背景などから抵抗感を持つ人々も存在する。

ルワンダでは、姓が同じことは親族関係を意味せず、姓は家族間で異なるのが一般的である。したがって、夫婦別姓である。慣習では、子には家族のいずれとも異なる姓をつける。家族が全て同じ姓を持つことは極めて稀である。

10. 文化

ルワンダの文化は、音楽、舞踊、伝統芸術、口承文学、食文化、そしてウムガンダのような独自の社会的慣習など、多様な要素によって構成されている。これらの文化的要素は、国民のアイデンティティ形成や社会的一体感の醸成に重要な役割を果たしている。

10.1. 音楽・舞踊・公演芸術

音楽と舞踊は、ルワンダの儀式、祭り、懇親会、物語において不可欠な部分である。最も有名な伝統舞踊は、高度に振り付けられたルーティンで、3つの要素から構成される。女性によって演じられる牛の踊りumushagiriroウムシャギリーロルワンダ語、男性によって演じられる英雄の踊りintoreイントレルワンダ語、そして伝統的に男性によってingomaインゴマルワンダ語として知られる太鼓で演奏される太鼓演奏である。最も有名な舞踊団はルワンダ国立バレエ団である。これは1974年にハビャリマナ大統領によって設立され、国内外で公演を行っている。伝統的に、音楽は口承で伝えられ、様式は社会集団によって異なる。太鼓は非常に重要であり、王室の太鼓奏者は王(Mwamiムワミルワンダ語)の宮廷内で高い地位を享受していた。太鼓奏者は様々な規模のグループで一緒に演奏し、通常は7人から9人の間である。この国には、アフリカ大湖沼地域、コンゴ、アメリカの音楽の影響を受けた、成長中のポピュラー音楽産業がある。最も人気のあるジャンルはヒップホップで、ダンスホール、ラップ、ラガ、コンテンポラリーR&B、ダンス・ポップが融合している。

10.2. 伝統芸術と工芸

伝統的な芸術品や工芸品は国中で生産されているが、そのほとんどは純粋な装飾のためではなく、機能的な品物として始まった。編みかごやボウルが特に一般的で、特にアガセケのバスケットスタイルが有名である。Imigongoイミゴンゴルワンダ語という独特の牛糞アートは、ルワンダ南東部で生産されており、この地域が独立したギサカ王国の一部であった時代に遡る歴史がある。牛糞は様々な色の天然土と混ぜられ、模様のある畝に塗られて幾何学的な形を形成する。その他の工芸品には、陶器や木彫りがある。伝統的な住居様式は地元で入手可能な材料を利用しており、草葺き屋根の円形または長方形の泥の家(nyakatsiニャカツィルワンダ語として知られる)が最も一般的である。政府はこれらを波形鉄板などのより近代的な材料に置き換えるプログラムを開始した。

10.3. 文学と口承伝統

ルワンダには書かれた文学の長い歴史はないが、詩から民話に至るまで強力な口承の伝統がある。国の道徳的価値観や歴史の詳細の多くは、世代から世代へと受け継がれてきた。最も有名なルワンダの文学者はアレクシス・カガメ(1912年-1981年)であり、彼は口承の伝統に関する研究を行い出版するとともに、自身の詩も書いた。ルワンダ虐殺は、ベンジャミン・セヘネやフレッド・ムフランジマのような新世代の作家による証言文学、エッセイ、フィクションの出現をもたらした。ルワンダ虐殺に関する多くの映画が製作されており、ゴールデングローブ賞にノミネートされた『ホテル・ルワンダ』、『ルワンダの涙』、『シェイク・ハンズ・ウィズ・ザ・デビル』、『4月の涙』、『ルワンダ流血の4月』などがあり、後者の4作品はルワンダで撮影され、生存者がキャストとして出演している。

10.4. 食文化

ルワンダの料理は、バナナ、プランテン(ibitokeイビトケルワンダ語として知られる)、豆類、サツマイモ、豆、キャッサバ(マニオク)など、自給自足農業によって生産される地元の主食に基づいている。多くのルワンダ人は月に数回以上肉を食べることはない。湖の近くに住み魚にアクセスできる人々にとっては、ティラピアが人気である。ドイツとベルギーの植民地主義者によってルワンダに導入されたと考えられているジャガイモは非常に人気がある。ウガリ(地元ではUbugariウブガリルワンダ語またはumutsimaウムツィマルワンダ語として知られる)は一般的で、キャッサバまたはトウモロコシと水から作られたペーストで、アフリカ大湖沼地域全体で食べられる粥のような粘稠度を形成する。Isombeイソンベルワンダ語は潰したキャッサバの葉から作られ、干し魚、米、ウガリ、ジャガイモなどと一緒に出されることがある。昼食は通常、上記の主食と時には肉からなるmélangeメランジュフランス語として知られるビュッフェである。ブロシェットは夕食時に外食する際に最も人気のある食べ物で、通常はヤギ肉で作られるが、時にはトライプ、牛肉、または魚で作られることもある。

農村部では、多くのバーにヤギの世話、屠殺、串刺し、バーベキュー、そして焼いたバナナと一緒に出す責任を負うブロシェット売りがいる。牛乳、特にikivugutoイキヴグトルワンダ語と呼ばれる発酵ヨーグルトの形は、国中で一般的な飲み物である。その他の飲み物には、ソルガムから作られるイキガゲと呼ばれる伝統的なビールや、バナナから作られるurwagwaウルワグワルワンダ語、そしてウムトベと呼ばれるバナナジュースのソフトドリンクがある。これらの人気のある飲み物は、伝統的な儀式や式典で特集される。ルワンダの主要な飲料メーカーは、1950年代に設立されたハイネケンのパートナーであるブラルワであり、現在はルワンダ証券取引所に上場している。ブラルワは、コカ・コーラ、ファンタ、スプライトなど、ザ コカ・コーラ カンパニーのライセンスに基づいたソフトドリンク製品を製造しており、プリムス、ミュッツィヒ、アムステル、ターボキングなどのビールも製造している。2009年には、新しい醸造所ブラッスリー・デ・ミル・コリーヌ(BMC)が開業し、スコールビールとスコール・ガタヌとして知られる地元版を製造している。BMCは現在、ベルギーの企業ユニブラによって所有されている。東アフリカ醸造所も国内で事業を展開しており、ギネス、タスカー、ベルビール、さらにはウイスキーや蒸留酒を輸入している。

10.5. スポーツ

ルワンダ政府は、スポーツ開発政策を通じて、スポーツを「開発と平和構築」のための強力な手段として推進しており、教育を含む様々な開発目標のためにスポーツの利用を推進することを約束している。ルワンダで最も人気のあるスポーツは、サッカー、バレーボール、バスケットボール、陸上競技、パラリンピック競技である。クリケットは、ケニアから帰還した難民(彼らはそこでクリケットを学んだ)の結果として人気が高まっている。伝統的にルワンダでは主に交通手段と見なされてきた自転車競技も、スポーツとして人気が高まっている。チーム・ルワンダは、『Land of Second Chances: The Impossible Rise of Rwanda's Cycling Team』という本と、『Rising from Ashes』という映画の題材となっている。

ルワンダ人は1984年からオリンピックに、2004年からパラリンピックに出場している。国はロンドンの2012年夏季オリンピックに7人の競技者を派遣し、陸上競技、水泳、マウンテンバイク、柔道で代表を務め、ロンドンの2012年夏季パラリンピックには15人の競技者を派遣し、陸上競技、パワーリフティング、シッティングバレーボールに出場した。国はまた、2009年にイギリス連邦に加盟して以来、コモンウェルスゲームズにも参加している。国のバスケットボール代表チームは2000年代半ばから注目を集めており、男子チームは2007年以来4回連続でバスケットボールアフリカ選手権の最終段階への出場権を獲得している。国は2013年大会の開催に失敗した。ルワンダのサッカー代表チームは、2004年大会でアフリカネイションズカップに一度出場したが、グループステージを突破できなかった。チームはそれ以来大会への出場権を獲得しておらず、FIFAワールドカップへの出場権も獲得したことがない。ルワンダの国内サッカートップリーグはルワンダ・ナショナル・フットボールリーグである。2015年現在、支配的なチームはキガリのAPR FCであり、過去17回の選手権のうち13回優勝している。ルワンダのクラブは、2002年以来カガメ大統領が後援している中央および東アフリカのチームのためのカガメ・インタークラブカップに参加している。

10.6. 祝祭日と社会慣習

ルワンダでは年間を通じて14の国の祝日が定められており、その他に政府によって時折追加されるものもある。4月7日のジェノサイド追悼記念日に続く1週間は、公式の追悼週間とされている。RPFがフツ過激派に勝利した7月4日は、解放記念日として祝われる。毎月最終土曜日はumugandaウムガンダルワンダ語と呼ばれ、午前8時から午前11時まで続く全国的な義務的な社会奉仕の朝であり、その間、18歳から65歳までのすべての健常者は、街路清掃や脆弱な人々のための家屋建設などの地域社会の仕事を行うことが期待されている。ウムガンダの間、ほとんどの通常のサービスは停止し、公共交通機関は制限される。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | ||

| 1月28日 | 民主制の日 | ||

| 2月1日 | 国家英雄の日 | ||

| 3月または4月 | 聖金曜日 | ||

| 3月または4月 | イースターマンデー | ||

| 4月7日 | 大量虐殺追悼記念日 | ||

| 5月1日 | メーデー | ||

| 7月1日 | 独立記念日 | ||

| 7月4日 | 自由の日 | ||

| 8月15日 | 聖母被昇天祭 | ||

| 10月1日 | 愛国記念日 | ||

| 11月1日 | 諸聖人の日 | ||

| 12月25日 | クリスマス | ||

| 12月26日 | ボクシング・デー |

10.7. 世界遺産

ルワンダには、2023年9月現在、2件のユネスコの世界遺産が登録されている。

- ルワンダ虐殺の記憶の場所:ニャマタ、ムランビ、ギソジ、ビセセロ(文化遺産、2023年登録)- 1994年のルワンダ虐殺に関連する4つの追悼施設。

- ニュングウェ国立公園(自然遺産、2023年登録)- 多様な動植物が生息するアフリカ最大級の山地林の一つ。