1. 概要

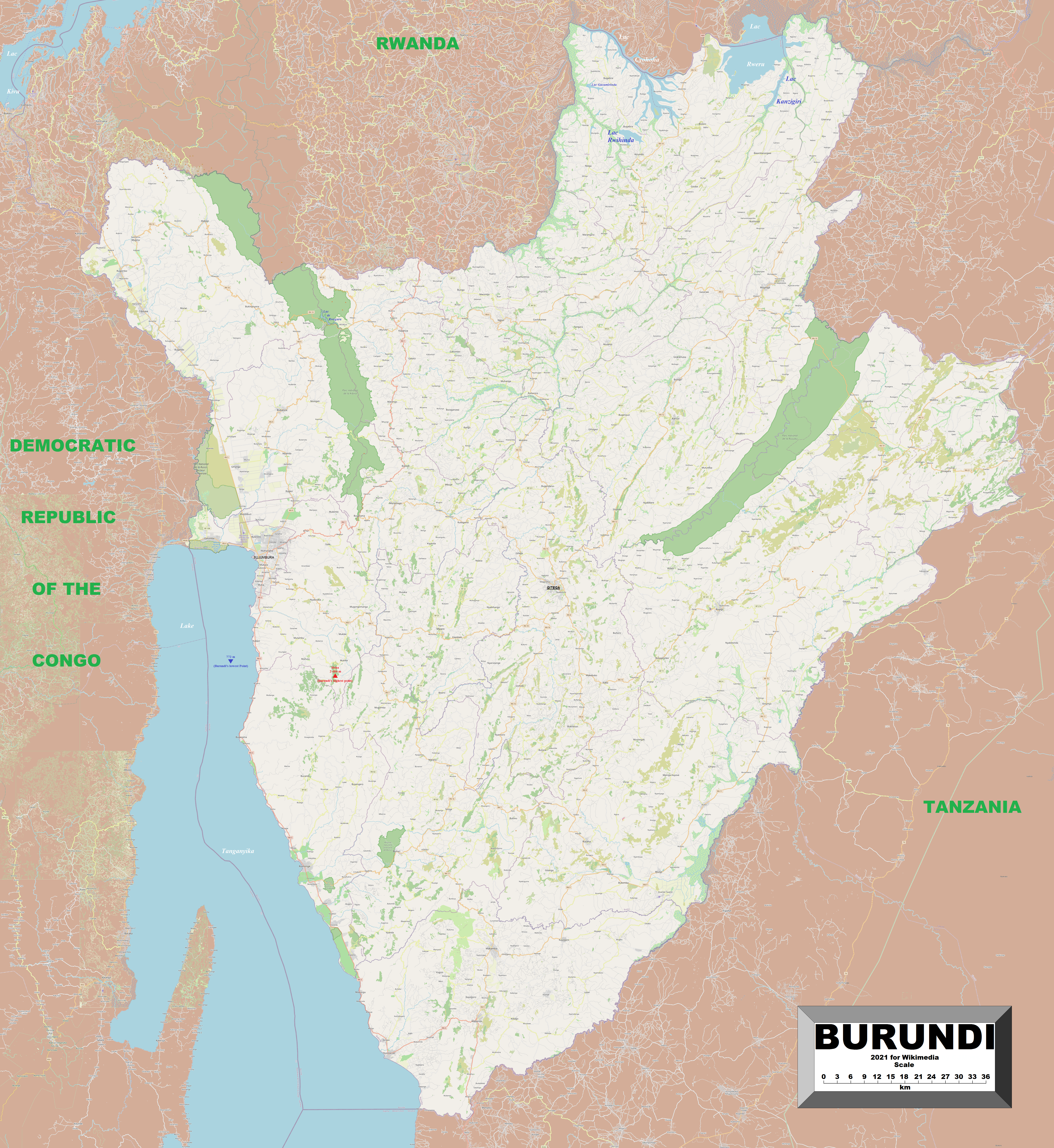

ブルンジ共和国、通称ブルンジは、東アフリカの内陸部に位置する小国である。北にルワンダ、東と南東にタンザニア、西にコンゴ民主共和国と国境を接し、南西の国境はタンガニーカ湖に面している。政治的首都はギテガ、経済的首都かつ最大都市はブジュンブラである。国土は高原地帯が中心で、多様な生態系を有するが、森林伐採や土壌侵食といった環境問題も抱えている。人口は約1,400万人を超え、主にフツ族、ツチ族、トワ族の3つの民族集団から構成される。公用語はルンディ語、フランス語、英語である。

ブルンジの歴史は、16世紀に成立したブルンジ王国に遡る。19世紀末からドイツ領東アフリカの一部となり、第一次世界大戦後はベルギーの委任統治領(後に信託統治領)ルアンダ=ウルンディの一部として統治された。1962年に独立を達成したが、その後は深刻な民族対立、クーデター、内戦、そしてジェノサイドを経験し、多数の犠牲者と難民を生んだ。特に1972年と1993年のジェノサイドは、国家に深い傷跡を残した。2000年のアルーシャ和平合意以降、和平プロセスが進められたものの、政治的な不安定さは続き、2015年には大統領の3選問題を巡る騒乱が発生するなど、民主主義の定着と人権状況の改善が大きな課題となっている。

ブルンジは世界で最も貧しい国の一つであり、経済は主にコーヒーや茶といった農産物の輸出に依存している。慢性的な貧困、高い対外債務、食糧不安、そして低い人間開発指数が経済発展を阻害している。政治体制は大統領制共和制であり、複数政党制が導入されているが、権威主義的な傾向や市民的自由の制約も指摘されている。国際社会からの支援を受けつつ、国家再建、経済開発、国民和解、そして民主主義と人権の確立に向けた努力が続けられている。

2. 国名

正式名称は、ルンディ語で Repuburika y'Uburundiレプブリカ・ヤ・ウブルンディルンディ語、フランス語で République du Burundiレピュブリク・デュ・ブルンディフランス語、英語で Republic of Burundiリパブリック・オブ・ブルンジ英語 である。日本語での公式表記はブルンジ共和国、通称はブルンジ。

「ブルンジ」という国名は、16世紀からこの地域を統治したルンディの王に由来する。現地のルンディ語では「ウブルンディ」(Uburundiウブルンディルンディ語) と呼ばれ、これは「ルンディ族の国」を意味する。「ブ」はルンディ語で「国」を意味する接頭辞であり、「ルンジ」はこの国の主要民族であるルンディ族を指す。かつてベルギーによるルアンダ=ウルンディの委任統治時代には、当時の首都ブジュンブラ(当時はウスンブラと呼ばれた)の前に「B」の文字を付加して、この地域の名称としたことに由来するという説もある。

3. 歴史

ブルンジの歴史は、古代の王国設立から始まり、植民地支配、独立後の民族対立と内戦、そして近年の民主化への努力と課題に至るまで、複雑な変遷を辿ってきた。ブルンジは、隣国のルワンダなどと共に、植民地化以前のアフリカの国家が直接的な領土的継続性をもって現代に存続している数少ない国の一つである。ブルンジの初期の歴史、特に国の主要な3つの民族グループであるトワ族、フツ族、ツチ族の役割と性質については、学者の間で見解が分かれている。

3.1. ブルンジ王国

ブルンジ国家の最初の証拠は16世紀後半に遡り、東部の丘陵地帯に出現した。その後数世紀にわたり、近隣の小国を併合して拡大した。アフリカ大湖沼地域のブルンジ王国、またはウルンディは、伝統的な君主(ムワミ)と、その下に複数の首長を置く政治体制であった。王位継承争いは頻繁に起こった。ムワミとして知られる王は、土地の大部分を所有し、地元の農民(主にフツ族)や牧畜民(主にツチ族)から貢物や税を徴収する貴族層(ガンワ)を率いていた。ブルンジ王国は、階層的な政治権力と貢納に基づく経済交換を特徴としていた。

18世紀半ば、ツチ族の王族は、ウブガビレ制度の発展とともに土地、生産、分配に対する権威を強化した。ウブガビレとは、民衆が貢物と土地保有権と引き換えに王室の保護を受けるという庇護・被庇護関係である。この頃までには、王宮はツチ・バニャルグル層で構成されていた。彼らはツチ・ヒマなどの他の牧畜民よりも高い社会的地位にあった。この社会のより低い階層には一般的にフツ族がおり、ピラミッドの最下層にはトワ族がいた。しかし、この制度にはある程度の流動性があった。一部のフツ族は貴族階級に属し、このようにして国家の機能にも発言権を持っていた。

フツ族かツチ族かの分類は、単に民族的基準のみに基づいていたわけではない。富と家畜を得ることに成功したフツ族の農民は、定期的にツチ族の高い社会的地位を与えられ、中にはガンワの側近になる者もいた。他方で、全ての家畜を失い、その結果として高い地位を失い、フツ族と呼ばれたツチ族の報告もある。したがって、フツ族とツチ族の区別は、純粋な民族的なものというよりは、社会文化的な概念でもあった。フツ族とツチ族の間の結婚の報告も多数あった。一般的に、地域の結びつきや権力闘争が、民族性よりもブルンジの政治において遥かに決定的な役割を果たしていた。

3.2. 植民地時代

1884年から、ドイツ東アフリカ会社がアフリカ大湖沼地域で活動を開始した。ドイツ東アフリカ会社、イギリス帝国、ザンジバル・スルターン国間の緊張と国境紛争の高まりの結果、ドイツ帝国はアブシリの反乱を鎮圧し、地域の帝国益を保護するために呼び出された。ドイツ東アフリカ会社は1891年にその権利をドイツ帝国に移譲し、これによりブルンジ(ウルンディ)、ルワンダ(ルアンダ)、およびタンザニア本土(旧タンガニーカ)を含むドイツ植民地ドイツ領東アフリカが設立された。ドイツ帝国は1880年代後半にルワンダとブルンジに軍隊を駐留させた。現在のギテガ市の場所は、ルアンダ=ウルンディ地域の行政中心地として機能した。

3.2.1. ドイツ統治時代

ドイツ帝国時代、ブルンジはドイツ領東アフリカの一部として、間接統治を受けた。ドイツはブルンジ王国の既存の統治構造にはほとんど手を付けず、ムワミを通じた支配を維持した。この時期、ブルンジ社会は大きな変化を経験したが、伝統的な権力構造は温存された。

3.2.2. ベルギー統治時代

第一次世界大戦中、東アフリカ戦線はアフリカ大湖沼地域に大きな影響を与えた。ベルギー領コンゴおよびイギリス帝国の連合国植民地軍は、ドイツ植民地に対して協調攻撃を開始した。ブルンジに駐留していたドイツ軍は、ベルギー軍の数的優位により撤退を余儀なくされ、1916年6月17日までにブルンジとルワンダは占領された。その後、公安軍とイギリス湖水軍は、ドイツ領東アフリカ中央部の行政中心地であるタボラを攻略するための攻勢を開始した。戦後、ヴェルサイユ条約に概説されているように、ドイツは旧ドイツ領東アフリカ西部の「支配権」をベルギーに割譲することを余儀なくされた。

1924年10月20日、現在のルワンダとブルンジからなるルアンダ=ウルンディは、首都をウスンブラ(現在のブジュンブラ)とするベルギーの国際連盟委任統治領となった。実際には、ベルギー植民地帝国の一部と見なされていた。ルアンダ=ウルンディの一部としてのブルンジは、ヨーロッパ当局の存在にもかかわらず、その王政王朝を継続した。ベルギーは王国の制度の多くを保存し、ブルンジ君主制は植民地後の時代まで生き残ることに成功した。

第二次世界大戦後、ルアンダ=ウルンディはベルギーの行政権限の下にある国際連合信託統治領として分類された。1940年代には、一連の政策が国全体に分裂を引き起こした。1943年10月4日、ブルンジ政府の立法部門における権限は、首長領と下級首長領の間で分割された。首長領は土地を担当し、下級副首長領が設立された。原住民当局も権限を持っていた。1948年、ベルギーはこの地域に政党の結成を許可した。これらの派閥は、1962年7月1日のベルギーからのブルンジ独立に貢献した。

1950年代後半に入ると、徐々に政治参加の拡大を求める動きが見られるようになった。1959年1月20日、ムワミ・ムワンブツァ4世はベルギーからのブルンジ独立とルアンダ=ウルンディ連合の解体を要請した。その後数ヶ月間、ブルンジの政党はベルギー植民地支配の終焉とルワンダとブルンジの分離を主張し始めた。これらの政党の中で最初で最大のものは、民族進歩連合(UPRONA)であった。

ブルンジの独立運動は、ルワンダ革命とそれに伴う不安定さや民族紛争の影響を受けた。ルワンダ革命の結果、1959年から1961年にかけて多くのルワンダ人ツチ族難民がブルンジに到着した。

1961年9月8日にブルンジ初の議会選挙が行われ、ルイ・ルワガソレ王子率いる多民族統一政党であるUPRONAが有権者の80%以上の票を獲得して勝利した。選挙の直後、10月13日に29歳のルワガソレ王子が暗殺され、ブルンジは最も人気があり著名な民族主義者を失った。

3.3. 独立と初期の混乱

ブルンジは1962年7月1日に独立を宣言し、法的に国名をルアンダ=ウルンディからブルンジに変更した。ブルンジは、ルワガソレ王子の父であるムワミ・ムワンブツァ4世を国王とする立憲君主制国家となった。1962年9月18日、ブルンジは国際連合に加盟した。

1963年、ムワンブツァ国王はフツ族のピエール・ンゲンダンドゥムウェを首相に任命したが、彼は1965年1月15日にアメリカ大使館に雇われたルワンダ人ツチ族によって暗殺された。この暗殺は、西側反共産主義諸国が共産主義の中華人民共和国と対峙していた広範なコンゴ動乱の文脈で起こり、中国はブルンジをコンゴで戦う共産主義反乱軍の兵站基地にしようとしていた。1965年5月の議会選挙ではフツ族が議会の過半数を占めたが、ムワンブツァ国王がツチ族の首相を任命すると、一部のフツ族はこれを不当と感じ、民族間の緊張はさらに高まった。1965年10月、フツ族主導の警察によるクーデター未遂が起こったが失敗した。当時ツチ族将校のミシェル・ミコンベロ大尉が率いるツチ族優位の軍は、フツ族をその階級から追放し、報復攻撃を行い、最終的に1972年のブルンジ虐殺の前兆となる事件で最大5,000人の命を奪った。

1965年10月のクーデターの際に国外逃亡していたムワンブツァ国王は、1966年7月のクーデターで追放され、彼の10代の息子であるンタレ5世王子が王位を主張した。同年11月、当時のツチ族首相であったミシェル・ミコンベロ大尉が再びクーデターを起こし、今度はンタレ5世を追放し、君主制を廃止して共和制を宣言したが、彼の一党独裁政府は事実上の軍事独裁政権であった。大統領として、ミコンベロはアフリカ社会主義の提唱者となり、中華人民共和国からの支援を受けた。彼は厳格な法と秩序の体制を敷き、フツ族の軍国主義を厳しく弾圧した。

3.4. 内戦とジェノサイド

1972年4月下旬、二つの出来事が第一次ブルンジ・ジェノサイドの勃発につながった。1972年4月27日、ルモンゲとニャンザ=ラックの湖畔の町で、憲兵隊のフツ族メンバーによる反乱が起こり、反乱軍は短命のマルティアゾ共和国を宣言した。反乱軍はツチ族と、反乱への参加を拒否したフツ族の両方を攻撃した。この最初のフツ族の蜂起では、800人から1200人が殺害された。同時に、国王ンタレ5世が亡命から帰国し、国内の政治的緊張を高めた。1972年4月29日、24歳のンタレ5世は殺害された。その後の数ヶ月間、ミシェル・ミコンベロのツチ族優位の政府は、軍隊を使ってフツ族反乱軍と戦い、ジェノサイドを行い、フツ族多数派の標的とされたメンバーを殺害した。犠牲者の総数は確定されていないが、当時の推定では8万人から21万人が殺害されたとされる。さらに、数十万人のフツ族が殺戮を逃れてザイール、ルワンダ、タンザニアに逃れたと推定されている。

内戦とジェノサイドの後、ミコンベロは精神的に錯乱し、引きこもりがちになった。1976年、ツチ族のジャン=バティスト・バガザ大佐が無血クーデターを率いてミコンベロを打倒し、改革を推進し始めた。彼の政権は1981年に新憲法を起草し、ブルンジの一党独裁国家としての地位を維持した。1984年8月、バガザは国家元首に選出された。在任中、バガザは政敵と信教の自由を弾圧した。

ツチ族のピエール・ブヨヤ少佐が1987年にバガザを打倒し、憲法を停止し、政党を解散させた。彼は国家救済軍事委員会(CSMN)による軍政を復活させた。1972年のUBUの残党(1981年にPALIPEHUTUとして再編成)によって広められた反ツチ族の民族プロパガンダは、1988年8月に北部のンtegaとMarangaraのコミューンでツチ族農民の殺害を引き起こした。政府は死者数を5,000人としたが、一部の国際NGOはこれが死者数を過小評価していると考えた。

新政権は1972年のような厳しい報復を行わなかった。国民の信頼を得ようとするその努力は、殺害を呼びかけ、実行し、その功績を主張した者たちに対する恩赦を布告したことで損なわれた。アナリストはこの時期を「不処罰の文化」の始まりと呼んでいる。他のアナリストは、「不処罰の文化」の起源を、少数の特定可能なフツ族がツチ族に対する大規模な殺害を引き起こした1965年と1972年に遡ると考えている。

殺害事件の後、フツ族の知識人グループがピエール・ブヨヤに公開書簡を送り、行政におけるフツ族の代表権の拡大を求めた。彼らは逮捕され、投獄された。数週間後、ブヨヤはフツ族とツチ族の閣僚を同数とする新政府を任命した。彼はアドリアン・シボマナ(フツ族)を首相に任命した。ブヨヤはまた、国家統一の問題に取り組むための委員会を設立した。1992年、政府は複数政党制を規定する新憲法を制定したが、内戦が勃発した。

1962年から1993年の間に、様々な紛争によりブルンジで推定合計25万人が死亡した。

1962年のブルンジ独立以来、国内では2つのジェノサイドが発生した。1972年のツチ族支配の軍隊によるフツ族の大量殺戮と、1993年のフツ族多数派によるツチ族の大量殺戮である。これらはいずれも、2002年に国際連合安全保障理事会に提出されたブルンジ国際調査委員会の最終報告書でジェノサイドとして記述されている。

3.4.1. 1972年のジェノサイド

前述の通り、1972年4月末にフツ族憲兵隊員らによる反乱が湖畔の町ルモンゲとニャンザ=ラックで発生し、短命のマルティアゾ共和国が宣言された。反乱軍はツチ族だけでなく、反乱への参加を拒否したフツ族も攻撃し、800人から1200人が殺害された。これに対し、ミシェル・ミコンベロ率いるツチ族優位の政府軍は、フツ族反乱軍の鎮圧を口実に、フツ族知識人、学生、軍人など、潜在的な指導者層を標的とした大規模な殺戮を開始した。犠牲者数は正確には不明だが、8万人から21万人のフツ族が殺害され、数十万人が難民となった。この事件は、フツ族に対する組織的な迫害であり、後の民族対立を一層深刻化させる決定的な出来事となった。

3.4.2. 1993年のジェノサイドと内戦の激化

1993年6月、ブルンジ初の民主的な大統領選挙でフツ族のメルシオル・ンダダイエが勝利し、フツ族初の大統領となった。彼は民族融和を試みたが、その改革はツチ族優位の軍部を刺激し、同年10月、就任からわずか3ヶ月で軍事クーデター未遂の中で暗殺された。ンダダイエ大統領の暗殺は、フツ族によるツチ族への報復殺害を引き起こし、それに呼応してツチ族優位の軍によるフツ族への大規模な報復が行われ、ブルンジ内戦(1993年-2005年)が勃発した。このジェノサイドと内戦により、主に民間人である約30万人が殺害されたと推定されている。

1994年初頭、議会はフツ族のシプリアン・ンタリャミラを大統領に選出した。彼とルワンダ大統領ジュベナール・ハビャリマナ(フツ族)は、1994年4月に搭乗していた飛行機が撃墜され共に死亡した。これにより、さらに多くの難民がルワンダに逃れた。国会議長のシルヴェストル・ンティバントゥンガニャ(フツ族)が1994年10月に大統領に任命された。13政党のうち12政党が参加する連立政権が樹立された。恐れられていた大規模な虐殺は回避されたが、暴力は勃発した。当時の首都ブジュンブラにいた多くのフツ族難民が殺害された。主にツチ族からなる民族進歩連合は政府と議会から離脱した。

1996年、ツチ族のピエール・ブヨヤがクーデターで再び権力を掌握した。彼は憲法を停止し、1998年に大統領に就任した。これは、1987年から1993年までの最初の任期に続く、彼にとって2度目の大統領就任であった。反乱軍の攻撃に対し、政府は多くの住民を難民キャンプへ強制移住させた。ブヨヤの支配下で、南アフリカの仲介による長期的な和平交渉が始まった。両当事者は、タンザニアのアルーシャと南アフリカのプレトリアで、ブルンジにおける権力分担に関する合意に署名した。この合意の計画には4年を要した。

3.5. 和平合意と暫定政府

ブルンジ内戦を終結させるための国内外の和平交渉は、困難を極めた。アフリカの指導者たちは、ブトロス・ブトロス=ガーリ国連事務総長の人道危機への介入要請を受け、対立する派閥間の和平交渉を開始した。交渉は1995年に元タンザニア大統領ジュリウス・ニエレレの主導で開始され、彼の死後は南アフリカ大統領ネルソン・マンデラが引き継いだ。交渉が進むにつれて、南アフリカ大統領タボ・ムベキとアメリカ大統領ビル・クリントンもそれぞれの影響力を行使した。

和平交渉はトラックI外交(政府または政府間代表が関与する外交交渉)の形をとった。主な目的は、ツチ族とフツ族の間の民族的隔たりを埋めるために、ブルンジ政府と軍隊を構造的に変革することであった。それは2つの主要なステップで行われることになっていた。第一に、大統領が3年の任期を務める暫定的な権力分担政府が樹立される。第二の目的は、軍隊の再編であり、2つのグループが平等に代表されることになっていた。

長期にわたる和平交渉が示すように、仲介者と交渉当事者はいくつかの障害に直面した。第一に、ブルンジ当局者は目標を「非現実的」と認識し、条約を曖昧で矛盾し、混乱していると見なした。第二に、そしておそらく最も重要なこととして、ブルンジ人は停戦が伴わなければ条約は無意味であると考えていた。これには、反乱グループとの別途の直接交渉が必要であった。主要なフツ族政党は、権力分担政府の申し出に懐疑的であり、過去の合意でツチ族に騙されたと主張した。

2000年8月28日、アルーシャ和平合意の一環として、ブルンジの暫定政府が計画された。暫定政府は5年間の試行期間で設置された。数回の停戦不履行の後、2001年の和平計画と権力分担合意は比較的成功した。2003年には、ツチ族支配のブルンジ政府と最大のフツ族反乱グループである民主防衛国民会議・民主防衛勢力(CNDD-FDD)との間で停戦が署名された。

2003年、FRODEBUの指導者であるフツ族のドミシアン・ンダイゼイエが大統領に選出された。2005年初頭には、ブルンジ政府の役職を決定するための民族割当が策定された。年間を通じて、議会と大統領の選挙が行われた。

かつて反乱グループの指導者であったフツ族のピエール・ンクルンジザが2005年に大統領に選出された。2008年時点で、ブルンジ政府はフツ族主導のパリペフツ民族解放軍(NLF)と国内の和平をもたらすための協議を行っていた。

3.6. 国際連合の介入

1993年から2003年にかけて、タンザニア、南アフリカ、ウガンダの地域指導者らが監督した多くの和平交渉が、対立するグループの大多数を満足させるための権力分担合意を徐々に確立していった。当初、南アフリカ保護支援派遣団が亡命から帰国するブルンジ指導者を保護するために展開された。これらの部隊は、暫定政府の設置を監督するために展開されたアフリカ連合ブルンジミッションの一部となった。2004年6月、国連が介入し、ブルンジにおける既に著しく進展していた和平プロセスに対する国際的な支援の増大を示すものとして、平和維持活動の責任を引き継いだ。これは国際連合ブルンジ活動(ONUB)として知られる。

ONUBの任務は、国際連合憲章第7章に基づき、停戦監視、元軍人の武装解除・動員解除・社会復帰(DDR)、人道支援と難民・国内避難民の帰還支援、選挙支援、国際職員とブルンジ民間人の保護、ブルンジの厄介な国境監視(不正な武器の流れの阻止を含む)、憲法、司法、軍隊、警察の制度改革の実施支援であった。ミッションには5,650人の軍事要員、120人の文民警察、約1,000人の国際および現地文民職員が割り当てられた。ミッションは順調に機能し、機能していた暫定政府から大きな恩恵を受け、国民に選出される政府への移行過程にあった。

初期の主な困難は、最後のフツ族民族主義反乱グループによる和平プロセスへの継続的な抵抗であった。この組織は国連の駐留にもかかわらず、首都郊外で暴力的な紛争を続けた。2005年6月までに、このグループは戦闘を停止し、その代表者は政治プロセスに復帰した。すべての政党は、民族間の権力分担の方式を受け入れた。つまり、どの政党も民族的に統合されていなければ政府の役職に就くことはできなかった。

国連ミッションの焦点は、選挙が実施され新政府が設置されるように、国民投票による憲法で権力分担の取り決めを明記することであった。武装解除、動員解除、社会復帰は選挙準備と並行して行われた。2005年2月、ブルンジ憲法は90%以上の国民投票で承認された。2005年5月、6月、8月には、地方レベル、議会、大統領の3つの別々の選挙も実施された。

難民の帰還や戦争で疲弊した住民への十分な食糧供給の確保には依然としていくつかの困難があったが、ミッションはかつての戦闘指導者の大多数および一般住民の信頼と信用を勝ち取ることに成功した。ミッションは、学校、孤児院、診療所のリハビリテーションと建設、水道管などのインフラ再建を含むいくつかの「迅速効果プロジェクト」に関与した。

2005年憲法は、ブルンジ政治の中心にある民族的亀裂を固定化することなく、ツチ族少数派の代表権の保証を提供することを目的とした「連合的」論理を持つと記述されている複雑な権力分担構造を正式化した。この制度設計は、ブルンジの交渉担当者と憲法制定者による、民族紛争を管理するための制度的選択肢への独創的な貢献を提供している。

3.7. 21世紀の情勢

ブルンジにおける再建努力は2006年以降に実質的に効果を現し始めた。国連は平和維持ミッションを終了し、再建支援に再び焦点を合わせた。経済再建を達成するために、ルワンダ、コンゴ民主共和国、ブルンジは地域的な大湖沼諸国経済共同体を再開した。さらに、ブルンジはルワンダと共に2007年に東アフリカ共同体に加盟した。

しかし、2006年9月の政府と最後の武装反対勢力である民族解放戦線(FLN、NLFまたはFROLINAとも呼ばれる)との間の停戦条件は完全には実施されず、FLNの上級メンバーはその後、自分たちの安全が脅かされていると主張して停戦監視チームを離脱した。2007年9月、対立するFLNの派閥が首都で衝突し、20人の戦闘員が死亡し、住民は避難を始めた。反乱軍の襲撃は国内の他の地域でも報告された。反乱派閥は武装解除と政治犯の釈放に関して政府と意見が合わなかった。2007年後半から2008年初頭にかけて、FLNの戦闘員は元戦闘員が住んでいた政府保護下のキャンプを攻撃した。地方住民の家も略奪された。

アムネスティ・インターナショナルの2007年の報告書は、改善が必要な多くの分野に言及している。民間人はFLNによる繰り返される暴力行為の犠牲者である。FLNはまた少年兵を徴兵している。女性に対する暴力の割合は高い。加害者は国家による訴追と処罰を定期的に免れている。司法制度の改革が緊急に必要である。ジェノサイド、戦争犯罪、人道に対する罪は依然として処罰されていない。

2008年3月下旬、FLNは議会に対し、逮捕からの「暫定的な免責」を保証する法律を採択するよう求めた。これは通常の犯罪は対象とするが、戦争犯罪や人道に対する罪のような国際人道法の重大な違反は対象としなかった。政府は過去にこのような免責を与えたことがあるが、FLNは暫定的な免責を得ることができなかった。

2008年4月17日、FLNはブジュンブラを砲撃した。ブルンジ軍は反撃し、FLNは大きな損害を被った。2008年5月26日に新たな停戦が署名された。2008年8月、ンクルンジザ大統領は南アフリカの安全保障大臣チャールズ・ンカクラの仲介でFLN指導者アガトン・ルワサと会談した。これは2007年6月以来の直接会談であった。両者は、和平交渉中に発生する可能性のあるいかなる紛争も解決するための委員会を設立するために週2回会合することに合意した。

国連は平和構築イニシアチブの影響を評価しようと試みてきた。2010年代初頭、ブルンジの国連平和維持ミッションは、国内での武器の蔓延を考慮して、収集された武器の数を数えることによって、武装解除・動員解除・再統合プログラムの成功を評価しようとした。しかし、これらの評価には、平和構築イニシアチブの影響評価において重要な地方住民からのデータが含まれていなかった。

2012年時点で、ブルンジはアル・シャバブ過激派に対するアフリカ連合ソマリアミッションを含むアフリカ連合の平和維持ミッションに参加していた。2014年、真実和解委員会が設立され、当初は4年間、その後2018年にさらに4年間延長された。

3.7.1. 2015年の騒乱

2015年4月、与党がピエール・ンクルンジザ大統領の3選出馬を発表した後、抗議デモが勃発した。抗議者たちは、ンクルンジザ大統領は3期目の出馬はできないと主張したが、同国の憲法裁判所はンクルンジザ大統領の主張に同意した(ただし、投票時には裁判官の一部が国外に逃亡していた)。

5月13日のクーデター未遂はンクルンジザ大統領を失脚させることに失敗した。彼はブルンジに帰国し、政府の粛清を開始し、クーデター指導者の数名を逮捕した。しかし、クーデター未遂後も抗議は続き、5月20日までに10万人以上が国外に避難し、人道的危機を引き起こした。不法な殺害、拷問、強制失踪、表現の自由の制限など、人権侵害が継続的かつ広範囲に行われているとの報告がある。

国際連合、アフリカ連合、アメリカ合衆国、フランス、南アフリカ、ベルギー、および他の様々な政府からの自制を求める呼びかけにもかかわらず、与党は2015年6月29日に議会選挙を実施したが、野党はこれをボイコットした。

2016年9月30日、国際連合人権理事会は決議33/24を通じてブルンジ調査委員会を設立した。その任務は、「2015年4月以降にブルンジで犯された人権侵害と虐待を徹底的に調査し、申し立てられた加害者を特定し、勧告を策定する」ことである。2017年9月29日、ブルンジ調査委員会はブルンジ政府に対し、深刻な人権侵害を終わらせるよう呼びかけた。さらに、「ブルンジ政府は、委員会の度重なる要請とイニシアチブにもかかわらず、これまでのところ調査委員会への協力を拒否している」と強調した。委員会が記録した違反には、恣意的な逮捕と拘禁、拷問と残虐、非人道的または品位を傷つける取り扱い、超法規的処刑、強制失踪、レイプおよびその他の形態の性的暴力が含まれていた。

3.7.2. 2018年以降の動向

2018年5月の憲法改正国民投票では、ブルンジ国民の79.08%が、ンクルンジザ大統領が2034年まで政権を維持できることを保証する改正憲法を承認した。しかし、多くのオブザーバーの驚いたことに、ンクルンジザ大統領は後に、もう1期務めるつもりはないと発表し、2020年の総選挙で新大統領が選出される道を開いた。

2020年5月20日、CNDD-FDDによってンクルンジザの後継者として選ばれた候補者であるエヴァリステ・ヌダイシミエが、71.45%の得票率で選挙に勝利した。その直後、2020年6月9日、ンクルンジザは55歳で心停止により死去した。彼の死がCOVID-19関連であったという憶測もあったが、これは確認されていない。憲法に基づき、国会議長のパスカル・ニャベンダが、2020年6月18日のヌダイシミエの就任式まで政府を率いた。

2021年12月、首都ギテガで大規模な刑務所火災が発生し、数十人が死亡した。

2022年11月、COVID-19パンデミックとロシアのウクライナ侵攻という課題の中で、ブルンジの経済成長率は国際通貨基金(IMF)の評価によるとわずかに3パーセントに増加した。

現在、ブルンジは一人当たり国民総所得(GNI)が270 USDであり、地球上で最も貧しい国の一つである。

2025年1月のコンゴ民主共和国(DRC)におけるゴマ陥落は、2012年以来のキヴ紛争における最大のエスカレーションであり、ルワンダが支援するM23反乱軍の作戦が、ルワンダとブルンジの軍隊がキヴ諸州に駐留しているため、より大規模な地域戦争に発展する可能性があるという懸念を引き起こした。フツ族が多数を占める政府を持つブルンジは、以前ルワンダが2015年のクーデター未遂を支援したと非難しており、コンゴ民主共和国軍を支援するために数千人の兵士を南キヴに派遣しており、これがより大規模な地域戦争の可能性への懸念を増大させている。

4. 地理

ブルンジの地理は、西部の大地溝帯と東部に広がる高原によって特徴付けられ、熱帯気候下に多様な水系と生態系を有している。

ブルンジはアフリカで最も小さい国の一つであり、内陸国で赤道気候を有する。ブルンジは、東アフリカ地溝帯の西側の延長である大地溝帯アルバート谷の一部である。国はアフリカ中央部の起伏のある高原に位置している。ブルンジは北にルワンダ、東と南東にタンザニア、西にコンゴ民主共和国と国境を接している。ブルンジはアルバータイン地溝帯山地林、中央ザンベジアン・ミオンボ森林地帯、ヴィクトリア盆地森林サバンナモザイクの各エコリージョン内に位置する。

中央高原の平均標高は1707 mで、国境付近では標高が低くなる。最高峰はヘハ山(2685 m)で、最大の都市であり経済首都であるブジュンブラの南東に位置する。ナイル川の源流はブルリ県にあり、ルヴィロンザ川を経由してヴィクトリア湖とその源流に繋がっている。ヴィクトリア湖もまた重要な水源であり、カゲラ川への分岐点として機能している。もう一つの主要な湖はタンガニーカ湖で、ブルンジの南西部の大部分を占めている。

ブルンジの森林被覆率は総土地面積の約11%で、2020年には27.96 万 haの森林があり、1990年の27.65 万 haから増加している。2020年には、自然再生林が16.67 万 ha、植林された森林が11.30 万 haを占めていた。自然再生林のうち23%が原生林(人間の活動の明確な兆候がない在来樹種からなる)であると報告され、森林面積の約41%が保護地域内にあった。2015年には、森林面積の100%が公有であると報告された。

ブルンジには2つの国立公園がある。北西部のキビラ国立公園(ルワンダのニュングウェ森林国立公園に隣接する小さな熱帯雨林地域)と、北東部のルブブ国立公園(ルブブ川沿い、ルヴブまたはルヴヴとも呼ばれる)である。どちらも1982年に野生生物の個体群を保護するために設立された。

4.1. 地形と水系

ブルンジの地形は、西側の大地溝帯に沿った急峻な断層崖と、東に向かって緩やかに傾斜する広大な高原地帯によって特徴づけられる。国土の大部分は標高1500 mから2000 mの高原であり、多くの丘陵と谷が複雑に入り組んでいる。国内最高峰はヘハ山(2685 m)である。

主要な水系としては、西の国境をなすタンガニーカ湖が最も重要である。タンガニーカ湖は世界で2番目に深い湖であり、ブルンジにとって漁業資源や交通路として大きな役割を果たしている。北西部の国境にはルジジ川が流れ、タンガニーカ湖に注いでいる。また、国の東部を流れるルブブ川やマラガラシ川は、ヴィクトリア湖水系に属し、重要な水源となっている。特にルブブ川の源流の一つはナイル川の最南端の源流と考えられている。

4.2. 気候

ブルンジはサバナ気候(ケッペンの気候区分 Aw)に属するが、標高が高いため比較的冷涼な熱帯気候(または赤道気候)である。年平均気温は地域によって異なり、タンガニーカ湖畔の低地では約23 °C、中央高原では約20 °C、山岳地帯ではさらに低くなる。年間の気温較差は小さい。

降水量は年間を通じてあるが、主に二つの雨季(2月から5月、9月から11月)と二つの乾季(6月から8月、12月から1月)に分けられる。年間降水量は地域差が大きく、西部山岳地帯では1500 mmを超える一方、東部高原では1000 mm程度となる。

4.3. 生態系と野生生物

ブルンジは多様な生態系を有し、キビラ国立公園、ルブブ国立公園、ルシジ自然保護区などの保護地域が設定されている。キビラ国立公園は山地熱帯雨林が広がり、チンパンジーなどの霊長類や多くの鳥類が生息する。ルブブ国立公園はサバンナと河畔林が特徴で、カバ、アフリカスイギュウ、各種アンテロープなどが見られる。タンガニーカ湖には多くの固有種の魚類が生息し、生物多様性のホットスポットとなっている。

しかし、人口増加に伴う農地拡大、森林伐採、薪炭材の過剰な採取、密猟などにより、野生生物の生息地は脅かされ、多くの種が絶滅の危機に瀕している。土壌侵食や水質汚染も深刻な環境問題である。政府や国際機関は、環境保護と持続可能な開発に向けた取り組みを進めているが、資金不足や政治的不安定さが課題となっている。

5. 政治

ブルンジの政治は、大統領制共和制を基盤とし、複数政党制を採用している。統治機構は行政府、立法府、司法府から構成されるが、人権状況や軍事・国防体制には課題も存在する。

ブルンジの政治体制は、複数政党制に基づく大統領制共和制である。国家元首であり行政府の長である大統領は、国民の直接選挙によって選出される。ブルンジには現在21の登録政党が存在する。1992年3月13日、ツチ族のクーデター指導者ピエール・ブヨヤは、複数政党制の政治プロセスを規定し、複数政党間の競争を反映した憲法を制定した。その6年後の1998年6月6日、憲法が改正され、国民議会の議席が拡大され、2人の副大統領が規定された。アルーシャ和平合意により、ブルンジは2000年に暫定政府を発足させた。

5.1. 統治機構

ブルンジの統治機構は、行政権、立法権、司法権の三権分立に基づいているが、実際には大統領に行政権が集中している傾向が見られる。ガバナンスの質や汚職、人権問題などが、国内外からの批判の対象となることがある。

5.1.1. 行政

大統領は国家元首であり、政府の長である。任期は7年で、再選は1度まで可能(2018年憲法改正による)。大統領は副大統領と首相、そして閣僚評議会(内閣)のメンバーを任命する。閣僚は国民議会の3分の2以上の承認を得る必要がある。

2020年5月20日の選挙で、CNDD-FDDによってンクルンジザの後継者として選ばれたエヴァリステ・ヌダイシミエが71.45%の得票率で勝利した。その直後の2020年6月9日、ンクルンジザは55歳で心停止により死去した。憲法に基づき、国会議長のパスカル・ニャベンダが、2020年6月18日のヌダイシミエの就任式まで政府を率いた。

5.1.2. 立法

ブルンジの立法府は、国民議会(下院)と元老院(上院)からなる両院制である。2004年時点で、暫定国民議会は170議席で構成され、ブルンジ民主戦線(FRODEBU)が38%の議席を、民族進歩連合(UPRONA)が10%を占めていた。他の52議席は他党が支配していた。ブルンジ憲法は、暫定国民議会における代表をフツ族60%、ツチ族40%、女性30%、そして3人のバトワ族議員で構成することを義務付けている。国民議会議員は普通選挙で選出され、任期は5年である。

暫定元老院は51議席で構成され、3議席は元大統領のために留保されている。ブルンジ憲法の規定により、元老院議員の30%は女性でなければならない。元老院議員は、ブルンジの各州とコミューンからのメンバーで構成される選挙人団によって選出される。ブルンジの18州それぞれについて、1人のフツ族と1人のツチ族の上院議員が選出される。暫定元老院の任期は5年である。

5.1.3. 司法

ブルンジの最高司法機関は最高裁判所(Cour Suprêmeフランス語)である。最高裁判所の直下には3つの控訴裁判所がある。第一審裁判所はブルンジの各州で司法裁判所として機能し、123の地方裁判所も存在する。司法の独立性や公正な裁判へのアクセスは、人権団体などから懸念が示されることがある。

5.2. 主要政党

ブルンジの主要政党には、フツ系の民主防衛国民会議・民主防衛勢力(CNDD-FDD)があり、長年にわたり与党の地位を占めている。ツチ系の民族進歩連合(UPRONA)は、かつては主要政党であったが、現在は勢力が後退している。フツ系のブルンジ民主戦線(FRODEBU)もかつて政権を担ったが、近年は影響力が低下している。その他にも多くの小政党が存在し、選挙や政治プロセスに参加している。

5.3. 人権状況

ブルンジの人権状況は、国内外の人権団体から厳しい批判を受けている。ヒューマン・ライツ・ウォッチなどの団体は、ジャーナリストジャン=クロード・カヴンバグの報道に関連する問題での複数回の逮捕と裁判について、ブルンジ政府を繰り返し批判してきた。アムネスティ・インターナショナル(AI)は彼を良心の囚人と名指しし、「即時かつ無条件の釈放」を求めた。

2009年4月、ブルンジ政府は同性愛を犯罪とする法律を改正した。合意の上での同性関係で有罪となった者は、3ヶ月から2年の懲役および/または5.00 万 BIFから10.00 万 BIFの罰金に処される。アムネスティ・インターナショナルはこの措置を非難し、国際および地域の人権法に基づくブルンジの義務違反であり、プライバシーの権利を保障する憲法にも反すると述べた。

ブルンジは2017年10月27日に国際刑事裁判所(ICC)を公式に脱退し、世界で初めてICCを脱退した国となった。この動きは、2017年9月の報告書で国連が同国を超法規的殺害、拷問、性的暴力など様々な犯罪と人権侵害で非難した後に起こった。ICCは2017年11月9日、ブルンジが加盟国であった時期の人権侵害については引き続き訴追すると発表した。

報道の自由、集会・結社の自由はしばしば制約され、政府に批判的なジャーナリストや人権活動家が脅迫や嫌がらせを受ける事例が報告されている。司法制度の独立性や公正性にも課題があり、恣意的な逮捕や拘禁、拷問、超法規的処刑などの深刻な人権侵害が指摘されている。特に2015年の政治危機以降、多くの市民が国外へ避難し、難民問題も深刻化している。少数民族であるトワ族や、性的少数者(LGBTQ+)の権利も十分に保障されているとは言えない状況である。

5.4. 国防・軍事

ブルンジの軍隊はブルンジ国防軍(Force de défense nationaleフランス語、FDN)である。FDNは陸軍、空軍、および準軍事組織である憲兵隊から構成される。長年の内戦と民族対立の歴史から、軍の民族構成のバランスと文民統制の確立が重要な課題とされてきた。アルーシャ和平合意に基づき、軍の再編と旧反政府勢力の統合が進められた。

ブルンジ国防軍の主な任務は、国土防衛、国内の治安維持、そして国際平和維持活動への参加である。兵力規模は、2023年時点で約3万人と推定されている。国防予算はGDP比で比較的高く、国家財政を圧迫する要因の一つとなっている。主要装備は、主にロシア、中国、および一部の西側諸国から供与または購入されたものである。

ブルンジは、アフリカ連合ソマリアミッション(AMISOM、現在はATMIS)など、アフリカ連合主導の平和維持活動に積極的に部隊を派遣しており、地域の安定に貢献している。しかし、国内政治における軍の影響力や、過去の人権侵害への関与など、依然として課題も残されている。

6. 行政区画

ブルンジは、2023年6月時点で18の州(provinceフランス語)に分かれている。州はさらにコミューン(communeフランス語、郡に相当)、コミューンはコリーヌ(collineフランス語、丘または村落に相当)に細分される。2015年以前は17州であったが、2015年3月26日にブジュンブラ地方県とブルリ県の一部からルモンゲ県が新設され18州となった。

州政府はこれらの境界に基づいて構成されている。ブルンジの州とコミューンは、1959年のクリスマスの日にベルギー植民地政府の布告によって創設され、それまでの首長制に取って代わった。

2000年には、ブジュンブラを含む州がブジュンブラ・メリー県とブジュンブラ近郊県の2つの州に分割された。最新の州であるルモンゲ県は、2015年3月26日にブジュンブラ地方県とブルリ県の一部から創設された。

2022年7月、ブルンジ政府は国の領土区分の完全な見直しを発表した。提案された変更では、州の数を18から5に、コミューンの数を119から42に削減する予定である。この変更が発効するにはブルンジ議会の承認が必要である。

現在の18州は以下の通り。

- ブバンザ県

- ブジュンブラ・メリー県

- ブジュンブラ近郊県

- ブルリ県

- カンクゾ県

- チビトケ県

- ギテガ県

- カルジ県

- カヤンザ県

- キルンド県

- マカンバ県

- ムランヴィヤ県

- ムインガ県

- ムワロ県

- ンゴジ県

- ルタナ県

- ルモンゲ県

- ルйиギ県

7. 経済

ブルンジの経済は農業に大きく依存し、世界最貧国の一つに数えられる。主要産業の課題、通貨システム、未発達な交通網などが経済発展の足かせとなっている。

ブルンジは内陸国であり、資源に乏しく、製造業部門は未発達である。経済は主に農業に依存しており、2017年にはGDPの50%を占め、人口の90%以上を雇用している。自給自足農業が農業の90%を占める。ブルンジの主要輸出品はコーヒーと茶であり、これらが外貨収入の90%を占めるが、輸出はGDPに占める割合が比較的小さい。その他の農産物には、綿花、トウモロコシ、モロコシ、サツマイモ、バナナ、キャッサバ(タピオカ)、牛肉、牛乳、皮革などがある。自給自足農業に大きく依存しているにもかかわらず、多くの人々は自給自足するための資源を持っていない。これは、人口増加が著しく、土地所有を規制する一貫した政策がないためである。2014年の平均農場規模は約1エーカーであった。

ブルンジは、内陸国であること、教育へのアクセス不足、HIV/AIDSの蔓延などにより、世界で最も貧しい国の一つである。ブルンジの人口の約80%が貧困状態にある。飢饉や食糧不足はブルンジ全土で発生しており、特に20世紀に顕著であった。世界食糧計画によると、5歳未満の子供の56.8%が慢性的な栄養失調に苦しんでいる。ブルンジの輸出収入と輸入代金の支払い能力は、主に天候条件と国際的なコーヒーおよび茶の価格に左右される。

ほとんどのブルンジ人の購買力は、賃金上昇がインフレに追いついていないため低下している。貧困の深刻化の結果、ブルンジは二国間および多国間ドナーからの援助に大きく依存し続けることになる。外国援助はブルンジの国民所得の42%を占め、サハラ以南アフリカで2番目に高い割合である。ブルンジは2009年に東アフリカ共同体に加盟し、これにより地域貿易関係が強化されるはずであり、また2009年には7.00 億 USDの債務救済を受けた。政府の汚職は、企業が常に変化する規則のある環境を乗り切ろうとする中で、健全な民間部門の発展を妨げている。

2007年以降の研究では、ブルンジ人は生活満足度が極めて低いことが示されており、2018年の世界幸福度報告では世界で最も幸福度の低い国(156位)と評価された。

ブルンジの天然資源には、ウラン、ニッケル、コバルト、銅、白金などがある。農業以外では、輸入部品の組み立て、公共事業建設、食品加工、毛布、靴、石鹸などの軽工業製品の製造がある。

通信インフラに関しては、ブルンジは世界経済フォーラムのネットワーク準備指数(NRI)で最下位から2番目にランクされている。これは、国の情報通信技術の発展レベルを判断するための指標である。ブルンジは2014年のNRIランキングで全体で147位であり、2013年の144位から低下した。

金融サービスへのアクセスの欠如は、特に人口密度の高い農村地域において、大多数の住民にとって深刻な問題である。銀行口座を保有しているのは総人口のわずか2%であり、銀行融資サービスを利用しているのは0.5%未満である。しかし、マイクロファイナンスはより大きな役割を果たしており、ブルンジ人の4%がマイクロファイナンス機関の会員であり、これは銀行サービスと郵便サービスを合わせたよりも多くの人口に達している。26の認可されたマイクロファイナンス機関(MFI)が、貯蓄、預金、および短期から中期の信用を提供している。このセクターのドナー支援への依存は限定的である。

ブルンジは東アフリカ共同体の一員であり、計画されている東アフリカ連邦の潜在的なメンバーでもある。ブルンジ経済は1990年代以降衰退しており、ブルンジは近隣諸国すべてに遅れをとっている。

ブルンジは2024年の世界イノベーション指数で127位にランクされた。

7.1. 主要産業

ブルンジ経済は依然として農業に大きく依存しており、これがGDPの約3分の1、雇用の大部分を占めている。工業部門は小規模で、主に農産物加工や軽工業にとどまっている。サービス部門は成長の可能性を秘めているものの、インフラの未整備や人材不足が課題となっている。

7.1.1. 農業

ブルンジの農業は、国の経済と大多数の国民の生活を支える基幹産業である。主要な換金作物はコーヒーと茶であり、これらが輸出収入の大部分を占めている。特にアラビカ種のコーヒーは品質が高いと評価されている。その他には、綿花、サトウキビ、バナナ、キャッサバ、トウモロコシ、豆類、サツマイモなどが栽培されている。

しかし、ブルンジの農業は多くの課題に直面している。人口増加による農地の細分化、伝統的な農法による生産性の低さ、土壌侵食、気候変動の影響、農産物価格の不安定性などが挙げられる。多くの農家は小規模であり、貧困から抜け出せずにいる。食料安全保障も大きな問題であり、特に農村部では慢性的な食糧不足と栄養失調が見られる。政府や国際機関は、農業技術の改善、灌漑施設の整備、市場アクセスの向上などを通じて、農業生産性の向上と農家の生活改善に取り組んでいる。

7.1.2. 鉱業と資源

ブルンジには、ニッケル、金、スズ、タングステン、コロンバイト・タンタライト(コルタン)、希土類元素など、多様な鉱物資源が埋蔵されているとされている。特にニッケルは大規模な埋蔵量が確認されており、将来的な経済発展の柱として期待されている。しかし、これらの資源開発はまだ初期段階にあり、本格的な生産には至っていないものが多い。

鉱業開発には、多額の投資、インフラ整備、技術移転が必要であり、ブルンジ政府は外国からの投資誘致に努めている。一方で、資源開発に伴う環境破壊や地域社会への影響、利益配分の公平性といった問題も懸念されており、持続可能で責任ある資源開発が求められている。政府の透明性やガバナンスの強化も、鉱業部門の健全な発展にとって不可欠である。

7.2. 経済状況と課題

ブルンジの経済は、長年の内戦と政治的不安定、構造的な脆弱性により、依然として深刻な困難に直面している。一人当たりGDPは世界最低水準にあり、国民の大多数が貧困ライン以下で生活している。GDP成長率は近年プラスを維持しているものの、人口増加率に追いついておらず、実質的な生活水準の向上には至っていない。

主要な経済的課題としては、慢性的な貧困と高い失業率、特に若年層の雇用機会の不足、低い農業生産性、インフラ(道路、電力、通信など)の未整備、高い対外債務、国際援助への強い依存、そして汚職やガバナンスの弱さが挙げられる。さらに、気候変動による自然災害のリスクや、国際商品価格の変動も経済を不安定にする要因となっている。

政府は、貧困削減戦略ペーパー(PRSP)などを通じて、経済改革、農業開発、民間セクターの育成、インフラ投資、人的資本開発(教育、保健)に取り組んでいる。国際通貨基金(IMF)や世界銀行、その他の二国間・多国間援助機関からの支援も受けている。しかし、これらの努力が実を結ぶためには、政治的安定の確立、人権状況の改善、法の支配の強化、そして持続可能な開発と社会正義の実現に向けた包括的なアプローチが不可欠である。

7.3. 通貨

ブルンジの公式通貨はブルンジ・フラン(Franc burundaisフランス語、ISO 4217コード: BIF)である。補助単位としてサンチーム(centimeフランス語)があるが、独立後のブルンジではサンチーム硬貨は発行されておらず、ベルギー領コンゴ・フランを使用していた時代にのみ流通した。

ブルンジ・フラン紙幣と硬貨は、ブルンジ共和国銀行(Banque de la République du Burundiフランス語、BRB)によって発行・管理されている。BRBはブルンジの中央銀行であり、金融政策の策定・実施、物価安定、金融システムの監督などを担っている。為替レートは管理変動相場制に近い形で運営されているが、外貨準備高の不足などから、公定レートと実勢レート(闇市場レート)の間に乖離が見られることがある。

7.4. 交通

ブルンジの交通網は限定的で未発達である。2012年のDHLグローバル連結性指数によると、ブルンジは調査対象140カ国の中で最もグローバル化されていない国であった。

主要な交通インフラは道路網であるが、その多くは未舗装であり、特に雨季には通行が困難になることが多い。幹線道路の整備は進められているものの、地方へのアクセスは依然として限られている。公共交通機関としては、バスやミニバス(乗り合いタクシー)が主要都市間や都市と地方を結んでいるが、運行本数や安全性には課題がある。

航空輸送については、ブジュンブラ国際空港が唯一の国際空港であり、近隣諸国や一部のヨーロッパ都市への便が就航している。2017年5月時点で、ブリュッセル航空、エチオピア航空、ケニア航空、ルワンダ航空の4社が就航していた。キガリがブジュンブラへの毎日のフライト接続が最も多い都市である。

タンガニーカ湖を利用した水運も重要であり、ブジュンブラ港はタンザニアのキゴマやコンゴ民主共和国の港と結ばれている。旅客および貨物フェリー(MVムウォンゴゾ)がキゴマとの間で運航されている。将来的には、東アフリカ鉄道マスタープランの一環として、ブルンジをキガリ経由でカンパラやケニアと鉄道で結ぶ長期計画がある。

交通インフラの未整備は、国内の物流コストを高め、経済活動を制約し、地域格差を拡大させる要因となっている。交通網の整備は、経済発展、貧困削減、地域統合にとって喫緊の課題である。

8. 社会

ブルンジの社会は、その人口構成、民族間の複雑な関係、多様な言語と宗教、そして教育や保健医療における深刻な課題によって特徴づけられる。長年の紛争は社会に深い傷跡を残し、国民和解と社会的包摂が重要なテーマとなっている。

8.1. 人口

2021年10月時点で、ブルンジの人口は国際連合によると12,346,893人と推定されており、1950年のわずか2,456,000人から大幅に増加した。人口増加率は年間2.5%で、世界の平均ペースの2倍以上であり、ブルンジの女性は平均5.10人の子供を産み、これは国際的な合計特殊出生率の2倍以上である。ブルンジは2021年、ソマリアに次いで世界で10番目に高い合計特殊出生率を記録した。

多くのブルンジ人が内戦の結果、他国へ移住した。2006年、アメリカ合衆国は約1万人のブルンジ難民を受け入れた。

ブルンジは依然として圧倒的に農村社会であり、2013年には人口のわずか13%が都市部に居住していた。1平方キロメートルあたり約315人(1平方マイルあたり753人)という人口密度は、サハラ以南アフリカで2番目に高い。人口の約85%がフツ族、15%がツチ族、1%未満が先住民のトワ族である。

主要都市としては、経済首都のブジュンブラ(2019年時点の都市圏人口約100万人)、政治首都のギテガ(同約13万人)、その他にンゴジ、ルモンゲ、カヤンザなどがある。

8.2. 民族構成

ブルンジの住民は主に、フツ族(約85%)、ツチ族(約14%)、トワ族(約1%)の3つの民族集団から構成される。歴史的に、フツ族は農耕民、ツチ族は牧畜民としての生活様式と関連付けられてきたが、両者の区別は身体的特徴や社会的地位、経済活動など複雑な要素が絡み合っており、単純な二項対立では捉えきれない。トワ族は狩猟採集民を祖先とし、現在も社会的に最も疎外された立場に置かれていることが多い。

植民地時代、ベルギー統治下で民族間の境界が人為的に強化され、特にツチ族が優遇されたことが、独立後の深刻な民族対立の遠因となった。独立以降、フツ族とツチ族の間では権力を巡る闘争が繰り返され、クーデター、虐殺、内戦が頻発した。1972年のフツ族に対するジェノサイド、1993年のンダダイエ大統領(フツ族)暗殺後のツチ族に対するジェノサイドとそれに続く内戦は、国家に壊滅的な被害をもたらした。

アルーシャ和平合意(2000年)以降、民族間の権力分有や和解に向けた努力が進められているが、依然として相互不信や緊張関係は残っている。憲法では民族間のバランスに配慮した議席配分などが定められているものの、社会の深層にある対立構造の解消には至っていない。民族間の共生と平等の実現、そして過去の暴力の記憶を乗り越えるための国民和解が、ブルンジ社会の安定と発展にとって不可欠な課題である。

8.3. 言語

ブルンジの公用語は、ルンディ語(キルンディ語)、フランス語、そして2014年に追加された英語である。国民のほぼ全員がバントゥー語群に属するルンディ語を母語または日常語として話しており、これはフツ、ツチ、トワの各民族集団に共通である。ルンディ語は、隣国ルワンダの主要言語であるルワンダ語と極めて近縁であり、相互理解が可能である。

フランス語は植民地時代からの名残であり、行政、教育、メディアなどの公的な場面で広く使用されている。英語は、東アフリカ共同体への加盟などを背景に、近年その重要性が増している。

都市部や商業地域では、東アフリカの広域共通語であるスワヒリ語も話されている。

8.4. 宗教

ブルンジにおける主要な宗教はキリスト教であり、人口の約80~90%を占めると推定されている。その中で最も大きなグループはローマ・カトリックで、人口の約60~65%を占める。プロテスタント(聖公会を含む)は残りの15~25%を構成する。

人口の約5%が伝統的な固有の宗教的信仰を実践していると推定される。イスラム教徒は人口の2~5%を占め、その大多数はスンニ派であり、都市部に居住している。

憲法では信教の自由が保障されているが、過去には宗教団体への規制が見られたこともある。宗教はブルンジ社会において重要な役割を果たしており、特にキリスト教会は教育や医療、社会福祉の分野で大きな影響力を持っている。

8.5. 教育

ブルンジの教育制度は、長年の内戦と経済的困難により多くの課題を抱えている。就学率は改善傾向にあるものの、依然として低い水準にあり、特に女子や農村部の子供たちの教育機会は限られている。2012年の成人識字率は男女合わせて74.71%(15歳から24歳)、若年層の識字率は92.58%と比較的高い水準であったが、その後改善が停滞している可能性も指摘されている。

学制は基本的に、初等教育(6年間)、中等教育(前期3年、後期3年の計6年間)、高等教育からなる。公用語であるフランス語とルンディ語で教育が行われる。ブルンジには国立のブルンジ大学がある他、いくつかの私立大学や高等教育機関が存在する。

教育の質も大きな課題であり、教員不足、教材の不足、教室の過密などが問題となっている。また、貧困により学費や学用品を負担できない家庭も多く、中途退学率も高い。政府は教育への支出を増やし、国際機関やNGOの支援を受けながら、教育機会の拡充と質の向上に取り組んでいる。2022年時点で、ブルンジはGDPの5%を教育に投資している。

8.6. 保健・福祉

ブルンジの保健医療システムは脆弱であり、国民の健康状態は依然として深刻な状況にある。平均寿命は短く、乳幼児死亡率や妊産婦死亡率は高い水準にある。ブルンジは、世界飢餓指数でランク付けされた120カ国の中で最悪の飢餓と栄養失調率を記録している。1962年の内戦は、国の医療の進歩を停止させた。ブルンジは2015年に再び暴力のサイクルに入り、ブルンジ市民の医療を危険にさらした。他のサハラ以南アフリカ諸国と同様に、ブルンジは生物医学に加えて伝統医療も利用している。1980年代、ブルンジの保健当局は国連開発計画に対し、薬用植物からの医薬品の品質管理開発と新たな研究開始への支援を要請した。同時に、ブルンジ伝統医療従事者協会(ATRADIBU)が設立され、政府機関と協力してブルンジ伝統医療研究推進センター(CRPMT)を設立した。近年の国際援助の流入は、ブルンジにおける生物医学的保健システムの活動を支援してきた。しかし、国際援助従事者は伝統的にブルンジの伝統医療から距離を置いてきた。2015年時点で、ブルンジの子供のおよそ10人に1人が、肺炎、下痢、マラリアなどの予防可能で治療可能な病気で5歳になる前に死亡している。ブルンジにおける現在の暴力は、国の医薬品や病院設備へのアクセスを制限している。2015年時点でのブルンジの平均寿命は60.1歳であった。2013年、ブルンジはGDPの8%を医療に費やした。ブルンジの出生率は女性1人あたり6.1人であるが、国の乳児死亡率は出生1,000人あたり61.9人である。ブルンジで一般的な病気には、マラリアと腸チフスがある。

8.6.1. 主要な疾病と医療状況

ブルンジで最も深刻な健康問題の一つはマラリアであり、依然として主要な死亡原因となっている。HIV/AIDSの罹患率も比較的高く、対策が続けられている。その他、結核、呼吸器感染症、下痢性疾患、栄養失調などが蔓延している。

医療施設や医療従事者の数は絶対的に不足しており、特に農村部では医療サービスへのアクセスが極めて困難である。医薬品や医療機器の供給も不安定であり、医療の質も低い。政府は保健医療分野への投資を増やし、国際機関やNGOと協力して、プライマリ・ヘルスケアの強化、母子保健の改善、感染症対策などを進めているが、資金不足や人材不足が大きな制約となっている。

8.6.2. 貧困と飢餓問題

ブルンジは世界で最も貧しい国の一つであり、国民の大多数が極度の貧困状態にある。所得格差も大きく、社会経済的な不平等が深刻である。慢性的な食糧不足と栄養失調は、特に子供たちの健康と発育に深刻な影響を与えている。

気候変動による干ばつや洪水、農業生産性の低さ、土地へのアクセスの問題、そして長年の紛争による社会経済基盤の破壊が、貧困と飢餓の主な要因となっている。政府は、食糧援助の受け入れや農業開発支援、社会的セーフティネットの構築などを通じて、これらの問題に取り組んでいる。しかし、持続的な解決のためには、構造的な貧困要因の解消、農業生産性の向上、雇用創出、そして平和と安定の確立が不可欠である。

8.7. 科学技術

ブルンジの科学技術研究開発の現状は、他の多くの開発途上国と同様に、まだ初期段階にある。研究機関や人材、資金は限られている。政府は「科学技術研究イノベーション戦略計画」(2013年)を策定し、食料技術、医学、エネルギー、鉱業、運輸、水資源、環境バイオテクノロジー、情報通信技術(ICT)などの分野における研究開発を推進しようとしている。

材料科学分野では、2012年から2019年の間に人口100万人当たりの論文数が0.6本から1.2本に倍増し、この戦略的技術においてサハラ以南アフリカでトップ15に入った。医学研究は依然として主要な研究分野であり、2018年には国内の科学者の4%を占めたが、2011年から2019年の間には科学論文の41%を占めた。

戦略計画は、制度的枠組みとインフラの整備、地域的および国際的な協力の促進、科学の社会への浸透に焦点を当てている。2014年10月、東アフリカ共同体事務局は国立公衆衛生研究所を拠点研究機関に指定した。栄養科学に関する研究所の専門分野のデータは入手できないが、2011年から2019年の間に、ブルンジの科学者はHIVと熱帯性伝染病に関する論文をそれぞれ7本、結核に関する論文をさらに5本発表しており、これらはすべて持続可能な開発目標(SDGs)の重点分野である。

戦略計画は研究者の育成にも焦点を当てており、研究者密度(人数)は2011年から2018年の間に人口100万人当たり40人から55人に増加した。国内の研究努力も2012年以降GDPの0.11%から0.21%に増加したため、各研究者が利用できる資金はPPPドル換算で1.43 万 USD(2005年定価)から2.25 万 USDへと倍増以上になった。

ブルンジは2011年以降、科学論文数をほぼ3倍に増やしたが、2015年のSDGs採択以降、そのペースは加速していない。人口100万人当たりの科学論文数は6本であり、ブルンジは依然として中央アフリカおよび東アフリカで最も論文発表率の低い国の一つである。2017年から2019年の間、論文の97.5%が外国人との共著であり、ウガンダ人が上位5つの協力相手国の一つであった。

9. 文化

ブルンジの文化は、伝統的な生活様式、音楽や舞踊、口承文学に彩られている。メディアの状況やスポーツ、祝祭日も国民生活の重要な側面を成す。

ブルンジの文化は、地域の伝統と近隣諸国の影響に基づいており、内戦によって文化の隆盛は妨げられてきた。農業が主要産業であるため、典型的なブルンジの食事はサツマイモ、トウモロコシ、米、豆で構成される。費用がかかるため、肉は月に数回しか食べられない。

親しい知人が集まるとき、ブルンジ人は団結を象徴するために大きな容器から一緒にビール「インペケ」を飲む。

著名なブルンジ人には、サッカー選手のモハメド・チテや、ケニアのナイロビを拠点とする歌手ジャン=ピエール・ニンボナ(通称キドゥム)がいる。

工芸品はブルンジの重要な芸術形式であり、多くの観光客にとって魅力的な土産物となっている。籠編みは地元の職人にとって人気のある工芸であり、仮面、盾、彫像、陶器などの他の工芸品も同様である。

太鼓演奏は文化遺産の重要な部分である。40年以上にわたって演奏してきた世界的に有名なブルンジ王立太鼓隊は、カリエンダ、アマシャコ、イビシキソ、イキラニャ太鼓を用いた伝統的な太鼓演奏で知られている。踊りはしばしば太鼓演奏に伴い、祝祭や家族の集まりでよく見られる。公式の儀式や儀礼で演じられるアバティンボや、テンポの速いアバニャガシンボは、ブルンジの有名な踊りである。注目すべき楽器には、フルート、ツィター、イケンベ、インドノンゴ、ウムドゥリ、イナンガ、イニャガラなどがある。

9.1. 伝統と生活様式

ブルンジには、独自の社会的慣習、儀礼、生活様式が古くから受け継がれている。結婚や葬儀の儀礼は地域社会において重要な意味を持ち、共同体の絆を強める役割を果たしている。伝統的な家屋は、地域によって異なるが、茅葺き屋根の円形または方形の住居が一般的であった。

共同体の生活様式は、相互扶助の精神に基づいている。農作業や冠婚葬祭など、様々な場面で人々は協力し合う。長老は尊敬され、その知恵や経験が共同体の運営に活かされる。

代表的な伝統食文化としては、豆類、バナナ、キャッサバ、トウモロコシなどを主食とし、野菜や少量の肉、魚などを組み合わせた料理が一般的である。「インペケ」と呼ばれる伝統的なソルガムビールは、儀式や集まりの際に飲まれる。

9.2. 芸術と文学

ブルンジの伝統音楽は、特に「カリエンダ」として知られる王室の太鼓演奏が有名である。これは単なる音楽演奏に留まらず、国の象徴であり、儀式や祝祭において重要な役割を果たしてきた。ブルンジ王立太鼓隊は、その力強くリズミカルな演奏で国際的にも知られている。民俗舞踊も盛んで、音楽と共に人々の生活に深く根付いている。

口承文学の伝統も豊かで、説話、ことわざ、詩などが世代から世代へと語り継がれてきた。これらの口承文学は、歴史、教訓、価値観を伝える重要な手段であった。

現代芸術の分野では、絵画、彫刻、文学などの活動が見られるが、長年の紛争や経済的困難により、その発展は制約を受けてきた。近年、平和の回復と共に、若い世代のアーティストによる新しい表現活動も現れ始めている。

9.3. メディア

ブルンジの主要なマスメディアには、新聞、ラジオ、テレビ放送、そして近年急速に普及しつつあるインターネットがある。ラジオは最も広範な情報伝達手段であり、特に地方部において重要な情報源となっている。国営放送と民間のラジオ局が複数存在する。

テレビ放送も行われているが、ラジオに比べると普及率は低い。新聞は主にフランス語とルンディ語で発行されているが、発行部数は限られている。

政府の報道政策と表現の自由の水準については、しばしば国際的な懸念が示されている。2015年の政治危機以降、政府に批判的なメディアへの圧力が強まり、多くのジャーナリストが亡命を余儀なくされたり、活動を制限されたりしている。インターネットの普及は新たな情報アクセスと表現の場を提供しているが、政府による検閲や規制の動きも見られる。

9.4. スポーツ

ブルンジで最も人気のあるスポーツはサッカーである。国内には「ブルンジ・プレミアリーグ」と呼ばれるプロサッカーリーグが存在し、多くの国民が熱狂的なファンである。サッカーブルンジ代表は、2019年にアフリカネイションズカップへの初出場を果たした。

陸上競技も盛んであり、特に中長距離種目において国際的に活躍する選手を輩出している。ベヌステ・ニョンガボは、1996年のアトランタオリンピック男子5000mで金メダルを獲得し、ブルンジに初のオリンピックメダルをもたらした。フランシーヌ・ニヨンサバも、2016年のリオデジャネイロオリンピック女子800mで銀メダルを獲得している。

バスケットボールも人気があり、国内リーグが存在する。その他、柔道などの格闘技も行われている。伝統的な遊戯としては、マンカラが広く親しまれている。

9.5. 祝祭日

ブルンジの主要な祝日には、独立記念日(7月1日)や、統一の日(2月5日)、労働者の日(5月1日)、ンダダイエ大統領暗殺追悼の日(10月13日)、ルワガソレ王子暗殺追悼の日(10月21日)などがある。

キリスト教に関連する祝日として、クリスマス(12月25日)、聖金曜日、イースターマンデー、昇天祭、聖母被昇天祭(8月15日)、諸聖人の日(11月1日)などが公休日となっている。2005年には、イスラム教の祝日であるイド・アル=フィトルも公休日と宣言された。これらの祝祭日には、宗教的な儀式や文化的な行事が行われ、国民の生活に彩りを与えている。

10. 対外関係

ブルンジの外交政策は、近隣諸国との友好関係維持、地域協力の推進、そして国際社会からの開発援助の確保を基本方針としている。長年の内戦と政治的不安定から、平和構築、民主化、人権擁護が外交上の重要な課題となっている。

ブルンジは国際連合(UN)、アフリカ連合(AU)、東アフリカ共同体(EAC)、大湖沼諸国経済共同体(CEPGL)、フランコフォニー国際機関(OIF)、非同盟運動などに加盟している。

10.1. 近隣諸国との関係

ブルンジは、ルワンダ、タンザニア、コンゴ民主共和国と国境を接しており、これらの国々との関係はブルンジの安定と発展にとって極めて重要である。

- ルワンダ**:言語、文化、歴史的背景(特にフツとツチの民族構成)が類似しており、密接な関係にある。しかし、両国は過去に互いの国内情勢に影響を与え合い、緊張関係が生じることもあった。国境を越えた難民の移動や、反政府勢力の活動などが問題となることがある。

- タンザニア**:多くのブルンジ難民を受け入れてきた歴史があり、経済的にも重要なパートナーである。タンザニーカ湖を通じた交易も行われている。

- コンゴ民主共和国**:東部地域の不安定さがブルンジに波及することがあり、国境管理や安全保障協力が課題となっている。また、ブルンジは過去にコンゴ国内の紛争に関与したこともある。

近年、これらの国々とは東アフリカ共同体(EAC)などを通じて、経済統合や地域協力が進められている。

10.2. 主要国との関係

- ベルギー**および**ドイツ**:旧植民地宗主国として、歴史的なつながりが深い。開発援助や経済協力において重要な役割を果たしている。

- フランス**:公用語がフランス語であることから、文化的な結びつきが強く、フランコフォニー国際機関を通じた協力関係もある。

- アメリカ合衆国**:民主化支援、人道支援、経済開発の分野で協力関係にある。

- 中華人民共和国**:近年、経済協力を強化しており、インフラ整備などの分野で存在感を増している。

これらの国々やその他の主要な援助国は、ブルンジの平和構築、ガバナンス改善、人権状況の監視などにおいても一定の影響力を持っている。

10.3. 日本との関係

日本とブルンジは1962年のブルンジ独立と同時に外交関係を樹立した。両国間の貿易額は大きくないが、日本はブルンジに対して政府開発援助(ODA)を通じた支援を行っている。主な支援分野は、食糧援助、農業開発、インフラ整備、保健医療、教育などである。

人的交流は限られているが、日本のNGOがブルンジで活動を行ったり、ブルンジからの留学生や研修員を日本が受け入れたりする事例がある。両国とも互いの首都に大使館を設置しておらず、日本は在ルワンダ日本国大使館がブルンジを兼轄し、ブルンジは在中国ブルンジ大使館が日本を兼轄している。

2018年10月時点での在ブルンジ日本人数は6人、2018年12月時点での在日ブルンジ人数は31人であった。

10.4. 国際機関

ブルンジは多くの国際機関に加盟し、国際社会の一員として活動している。

- 国際連合(UN)**:1962年に加盟。国連はブルンジの和平プロセス、人道支援、開発支援において重要な役割を果たしてきた。国連平和維持活動(PKO)も過去に展開された。

- アフリカ連合(AU)**:アフリカ大陸の平和と安定、経済統合を目指すAUのメンバー国である。AUはブルンジの紛争解決や選挙監視などに関与してきた。

- 東アフリカ共同体(EAC)**:2007年に加盟。ケニア、タンザニア、ウガンダ、ルワンダ、南スーダン、コンゴ民主共和国と共に、関税同盟、共同市場、通貨同盟、そして将来的には政治連邦を目指す地域経済共同体である。

- その他**:フランコフォニー国際機関(OIF)、世界貿易機関(WTO)、国際通貨基金(IMF)、世界銀行などにも加盟している。2017年には国際刑事裁判所(ICC)から脱退した。