1. 初期生涯

チャールズ1世は、幼少期に虚弱体質であったが、それを克服し、兄の死によって突然王位継承者となった。

1.1. 出生と家族

チャールズ1世は、1600年11月19日にスコットランドのファイフにあるダンファームリン宮殿で生まれた。父はスコットランド王のジェームズ6世(後のイングランド王ジェームズ1世)、母はデンマーク王フレゼリク2世の娘アン・オブ・デンマークであった。彼は両親にとって次男にあたる。

彼の兄にはヘンリー・フレデリック・ステュアートがおり、姉には後にプファルツ選帝侯となるフリードリヒ5世と結婚するエリザベス・ステュアートがいた。

1.2. 幼年期と教育

チャールズ1世は幼少期に非常に虚弱で、話し始めることや歩き始めることが極めて遅かった。彼の乳母は、医師団が提案した舌と下顎の腱の一部切除や、足首を強化するための金属製ブーツの使用に反対し、忍耐強い教育で代用することを主張した。その結果、10歳頃には通常の子供のように動き、話すことができるようになった。

1603年に父ジェームズ6世がイングランド王ジェームズ1世として即位し、一家はイングランドへ移住したが、チャールズの健康状態が不安定であったため、彼は父の友人であるダンファームリン伯アレクサンダー・セトンの保護のもと、スコットランドに留まった。1604年7月、3歳半になったチャールズは、自力でダンファームリン宮殿の大広間を歩けるまでに回復したため、イングランドへ移り、家族と再会した。イングランドでは、廷臣ロバート・ケアリー卿の妻であるエリザベス・ケアリー夫人のもとで養育され、彼女は彼の弱い足首を補強するためにスペイン製の革と真鍮で作られたブーツを履かせた。彼は生涯を通じて吃音に悩まされた。

1605年1月、チャールズはイングランド国王の次男に与えられる伝統的な称号であるヨーク公に叙せられ、バス勲章を授与された。彼の教育は長老派のスコットランド人であるトマス・マレーが担当し、古典、語学、数学、宗教といった当時の一般的な教養を学んだ。1611年にはガーター勲章を授与された。

1.3. 健康と初期の発展

チャールズ1世は幼少期にくる病を患っていた可能性があり、体が弱く、成長が遅かった。しかし、彼は身体的な虚弱を克服し、熟練した乗馬家、射撃手、そしてフェンシングの腕前を持つようになった。

しかし、彼の公的な評価は、肉体的に強靭で背も高かった兄のヘンリー・フレデリック・ステュアートと比較すると低かった。チャールズは兄を深く慕い、その模範に倣おうと努めた。だが、1612年11月初旬、ヘンリーは18歳で腸チフス(あるいはポルフィリン症)の疑いのある病で急逝した。この2週間後に12歳になったチャールズは、兄の死により王位継承者となった。彼は王位継承に伴い、コーンウォール公やロスシー公などの称号を自動的に継承した。さらに1616年11月には、プリンス・オブ・ウェールズとチェスター伯に叙せられた。

2. 王太子時代

チャールズ1世は王位継承者となって以降、政治に関与し始め、特に国際的な婚姻交渉を通じて外交問題に深く関わることになった。

2.1. 王位継承者

1612年11月に兄ヘンリー・フレデリック・ステュアートが18歳で急逝したことにより、チャールズは12歳でイングランド、スコットランド、アイルランドの王位継承者となった。彼は自動的にコーンウォール公、ロスシー公の称号を得た。1616年11月には、正式にプリンス・オブ・ウェールズとチェスター伯に叙せられた。1621年にはヨーク公としてイングランド議会の貴族院議員となり、政治への関与を深めた。

2.2. スペインとの婚姻交渉

1613年、チャールズの姉エリザベス・ステュアートはプファルツ選帝侯のフリードリヒ5世と結婚し、ハイデルベルクへ移った。1617年、カトリック教徒であるハプスブルク家のフェルディナント大公がボヘミア王に選出されると、翌年にはボヘミアの反乱が勃発し、プロテスタント同盟を率いるフリードリヒがボヘミア王に選ばれた。このフリードリヒの即位は、後に三十年戦争へと発展する混乱の始まりとなった。この紛争は当初ボヘミアに限られていたが、次第にヨーロッパ全土を巻き込むカトリックとプロテスタントの対立として認識されるようになった。1620年には、フリードリヒが白山の戦いで敗北し、彼の世襲領地であるプファルツ選帝侯領はスペイン領ネーデルラントからのハプスブルク軍に侵攻された。

父ジェームズ1世は、この状況を打開するため、チャールズとフェルディナントの姪であるスペイン王女マリア・アナとの結婚を画策し、スペインとの結婚計画をヨーロッパの平和を達成するための外交的手段と見なした。しかし、このスペインとの交渉は、国民と宮廷の双方から不評を買った。イングランド議会はスペインとカトリックに対し強い敵意を抱いており、1621年にジェームズが議会を召集した際、議員たちはカトリック教徒への刑罰法の強化、スペインに対する海戦の実施、そしてプリンス・オブ・ウェールズのプロテスタントとの結婚を求めた。ジェームズの大法官フランシス・ベーコンは汚職で貴族院に弾劾された。これは1459年以来、国王の正式な裁可なしに行われた初の弾劾であり、後にチャールズとその支持者であるバッキンガム公ジョージ・ヴィリアーズ、ウィリアム・ロード大司教、ストラフォード伯に対する弾劾の重要な先例となった。ジェームズは庶民院が内政のみに関わるべきだと主張したが、議員たちは議会内での言論の自由の特権を主張し、スペインとの戦争とプロテスタントの王女との結婚を要求した。チャールズも父と同様に、自身の結婚が庶民院で議論されることを、父の国王大権を侵害する不遜な行為だと見なした。結局、ジェームズは議員たちの不遜さと非妥協的な態度に怒り、1622年1月に議会を解散した。

1623年2月、チャールズは父の寵臣であり、彼に大きな影響力を持っていたバッキンガム公ジョージ・ヴィリアーズの勧めにより、父の許可を得ずにスペインへ秘密裏に渡航し、長らく懸案であったスペインとの結婚交渉を進めようとした。しかし、この旅はマドリードで屈辱的な失敗に終わった。スペイン王女はチャールズを異教徒と見なし、スペイン側は結婚の条件としてチャールズのカトリックへの改宗を要求した。さらに、イングランドにおけるカトリック教徒の寛容と刑罰法の廃止を主張し、条約の全条項がイングランドによって遵守されることを確実にするため、結婚後1年間王女がスペインに留まることを求めた。チャールズはこれらの条件が議会によって承認されないことを理解していた。バッキンガムとスペインの宰相オリバーレス伯公爵ガスパール・デ・グスマンの間で個人的な確執が生じ、チャールズ自身が交渉を主導することになったが、最終的には無益に終わった。10月に花嫁なしでロンドンに帰国したチャールズとバッキンガムは、国民から熱狂的な歓迎を受け、この民衆の好意を背景に、消極的だったジェームズにスペインへの宣戦布告を強く促した。

プロテスタントの顧問たちの勧めを受け、ジェームズは1624年にイングランド議会を召集し、戦争のための補助金を求めた。チャールズとバッキンガムは、費用を理由に戦争に反対していた大蔵卿ライオネル・クランフィールドの弾劾を支持し、彼はベーコンと同様の形で失脚した。ジェームズはバッキンガムを愚か者だと呼び、議会の道具としての弾劾の復活を後悔することになるだろうとチャールズに予言的に警告した。エルンスト・フォン・マンスフェルト指揮下の資金不足の寄せ集め軍は、プファルツを奪還するために出発したが、補給が不十分で、オランダ沿岸を越えることはできなかった。1624年までに、病状が悪化しつつあったジェームズは議会を制御することが困難になっていた。1625年3月に彼が死去する頃には、チャールズとバッキンガムが事実上王国の実権を握っていた。

2.3. フランスとの婚姻交渉

スペインとの結婚交渉が失敗に終わると、チャールズとバッキンガムはフランスに目を向けた。1625年5月1日、チャールズはノートルダム大聖堂の扉前で、15歳のフランス王女アンリエット・マリーと代理結婚した。彼はスペインへの途上でパリに立ち寄った際に彼女を見ていた。2人は1625年6月13日にカンタベリーで直接対面した。チャールズは、いかなる反対も阻止するため、結婚が成立するまで最初の議会開会を延期した。

多くの庶民院議員は、彼がカトリック教徒の王女と結婚することに反対し、彼がカトリック教徒に対する制限を解除し、改革されたイングランド国教会の公式な確立を損なうことを恐れた。チャールズは議会に対し、宗教的制限を緩和しないと述べたが、義兄であるルイ13世との秘密結婚条約では、まさにそのように約束していた。さらに、この条約はフランスに7隻のイングランド海軍艦船を貸与することを定め、これらの艦船は1625年9月にラ・ロシェルのユグノーを鎮圧するために使用された。チャールズは1626年2月2日にウェストミンスター寺院で戴冠したが、王妃はプロテスタントの宗教儀式への参加を拒否したため、彼女は戴冠式に同席しなかった。

3. 初期統治と個人統治

チャールズ1世の即位初期は、彼の王権神授説に基づく統治方針が議会との深刻な対立を生み、最終的に議会を解散し、11年間の「個人統治」へと移行した。この期間、彼は非議会的な手段で財政を確保し、強硬な宗教政策を推進したが、これらは国民の反発を招き、後の主教戦争とイングランド内戦の遠因となった。

3.1. 即位と結婚

1625年3月27日、父ジェームズ1世の死去に伴い、チャールズはイングランド、スコットランド、アイルランドの王位を継承し、チャールズ1世として即位した。スペインとの結婚交渉が失敗した後、チャールズとバッキンガム公ジョージ・ヴィリアーズはフランスに目を向けた。1625年5月1日、チャールズは15歳のフランス王女アンリエット・マリーと代理結婚し、6月13日にカンタベリーで直接対面した。チャールズは議会の反対を避けるため、結婚が成立するまで最初の議会開会を延期した。

多くの庶民院議員は、彼がカトリック教徒の王女と結婚することに反対し、彼がカトリック教徒に対する制限を解除し、改革されたイングランド国教会の公式な確立を損なうことを恐れた。チャールズは議会に対し、宗教的制限を緩和しないと述べたが、義兄であるルイ13世との秘密結婚条約では、まさにそのように約束していた。さらに、この条約はフランスに7隻のイングランド海軍艦船を貸与することを定め、これらの艦船は1625年9月にラ・ロシェルのユグノーを鎮圧するために使用された。チャールズは1626年2月2日にウェストミンスター寺院で戴冠したが、王妃はプロテスタントの宗教儀式への参加を拒否したため、彼女は戴冠式に同席しなかった。

チャールズとアンリエット・マリーの結婚初期は、彼女の寡婦財産、家政への任命、そして彼女の宗教的実践を巡る争いにより、関係が悪化した。この対立は、1626年8月にチャールズが王妃のフランス人侍従の大部分を追放したことで頂点に達した。しかし、バッキンガム公の死と同時期に、チャールズと王妃の関係は改善され、1628年11月までに彼らの長年の争いは終わった。チャールズの感情的な絆がバッキンガムからアンリエット・マリーに移ったのかもしれない。彼女は初めて妊娠し、2人の絆はより強固になった。彼らは共に美徳と家庭生活の模範を体現し、彼らの宮廷は形式と道徳の模範となった。

3.2. 議会との対立

チャールズ1世は、父ジェームズ1世と同様に王権神授説を固く信奉し、国王は神にのみ責任を負うと主張した。「君主は自らの行動について説明する義務はない、神のみに責任を負う」と彼は記している。彼は自身の良心に従って統治することを決意しており、議会の権限を縮小しようと試みた。しかし、彼の臣民の多くは、特に議会の同意なしに税金を徴収する彼の政策に反対し、その行動を絶対君主による専制政治と見なした。

チャールズの宗教政策、特に論争の的となっていた反カルヴァン主義の聖職者リチャード・モンタギューへの支持は、議会との不信感を増大させた。モンタギューは1624年の小冊子『古きガチョウへの新しき口枷』でカルヴァン主義の予定説に反論し、人間が自由意志を行使することで救済を受け入れたり拒否したりできると主張するアルミニウス主義を擁護した。アルミニウス主義の聖職者たちは、チャールズが提案したスペインとの結婚交渉において数少ない支持者であった。ジェームズ王の支持を得て、モンタギューは1625年のジェームズの死とチャールズの即位直後に『アペロ・カエサレム』という別の小冊子を出版した。チャールズはモンタギューを清教徒議員の厳しい批判から守るため、彼を王室の礼拝堂付き牧師に任命したが、これは多くの清教徒に、チャールズがアルミニウス主義を支持しているのは密かにカトリックの復活を助けようとしているためではないかという疑念を抱かせた。

ヨーロッパ大陸での三十年戦争への直接的な関与よりも、イングランド議会は新世界のスペイン植民地への比較的安価な海軍攻撃を好み、スペインの財宝船団の捕獲を期待していた。議会はチャールズの戦争計画には不十分な14.00 万 GBPの補助金を承認した。さらに、庶民院は、ヘンリー6世以来の歴代君主が生涯にわたって認められていたトン税・ポンド税(2種類の関税)の徴収権を1年間に限定した。これにより、議会は関税収入の全面的な見直しが完了するまで税率の承認を遅らせることができた。この法案は貴族院で最初の読会を通過することはなかった。トン税・ポンド税の徴収に関する議会法は成立しなかったものの、チャールズは引き続きこの関税を徴収した。

バッキンガム公ジョージ・ヴィリアーズの指導下で行われたスペインに対する海軍遠征は拙速で失敗に終わり、庶民院は公爵の弾劾手続きを開始した。1626年5月、チャールズは支持を示すためバッキンガムをケンブリッジ大学の総長に任命し、バッキンガムに反対する発言をした2人の議員、ダドリー・ディッグスとジョン・エリオットを議会の扉で逮捕させた。庶民院は議員2人の投獄に激怒し、約1週間の拘留の後、両名は釈放された。1626年6月12日、庶民院はバッキンガムを直接攻撃する抗議文を発表し、「この大物が国家の重要事項に介入するのをやめるまで、我々は成功を望むことはできない。そして、我々が与える、あるいは与えうるいかなる金銭も、彼の誤用によって、悲痛な経験が示すように、この王国に害と偏見をもたらすだけになることを恐れる」と述べた。この抗議にもかかわらず、チャールズは友人を解任することを拒否し、代わりに議会を解散した。

チャールズは、議会の同意なしに課税する「強制借上げ金」によって戦費を調達しようとすることで、さらなる不安を引き起こした。1627年11月、国王裁判所での五騎士事件の試訴では、国王が強制借上げ金の支払いを拒否した者を裁判なしに投獄する国王大権を有すると判決された。1628年3月に再び召集された議会は、5月26日に権利の請願を採択し、チャールズに対し、議会の同意なしに課税しないこと、文民に戒厳令を課さないこと、正当な手続きなしに投獄しないこと、兵士を自宅に駐屯させないことを認めるよう求めた。チャールズは6月7日に請願に同意したが、月末までには議会を停会し、議会の承認なしに徴税する権利を再主張した。

1628年8月23日、バッキンガム公ジョージ・ヴィリアーズが暗殺された。チャールズは深く悲嘆に暮れた。クラレンドン伯エドワード・ハイドによれば、彼は「激しい情熱と大量の涙とともに、ベッドに身を投げ出して嘆いた」という。彼は2日間、部屋に閉じこもって悲しみに暮れた。対照的に、国民はバッキンガムの死を喜び、宮廷と国民、国王と庶民院の間の溝を浮き彫りにした。バッキンガムの死は事実上スペインとの戦争を終結させ、彼の指導力を問題から除外したが、チャールズと議会の間の対立を終わらせることはなかった。

3.3. 個人統治 (1629-1640)

1629年1月、チャールズは1628年6月に停会されていたイングランド議会の第2会期を開会し、トン税・ポンド税問題について穏健な演説を行った。しかし、庶民院議員たちは、トン税・ポンド税の支払いを怠ったために財産を没収された議員ジョン・ロールの事例を受けて、チャールズの政策に反対の声を上げ始めた。多くの議員は、この課税を権利の請願の違反と見なした。チャールズが3月2日に議会の休会を命じると、議員たちは庶民院議長ジョン・フィンチを椅子に押さえつけ、カトリック、アルミニウス主義、トン税・ポンド税に反対する決議案が読み上げられ、議場で喝采されるまで会期を延長した。これはチャールズにとって許容できないものであり、彼は議会を解散し、ジョン・エリオットを含む9人の議会指導者をこの件で投獄した。これにより、彼らは殉教者となり、彼らの抗議に大衆的な支持が集まった。

個人統治は平和を必要とした。ヨーロッパでの戦争のために議会から資金を調達する手段が当面見込めず、バッキンガムの助けも得られない中、チャールズはフランスとスペインと平和条約を結んだ。次の11年間、チャールズが議会なしでイングランドを統治した期間は、「個人統治」または「11年間の専制」として知られている。議会なしの統治は異例ではなかったが、合法的に課税できるのは議会だけであり、議会なしではチャールズが国庫資金を調達する能力は、彼の慣習的な権利と特権に限定された。

3.3.1. 財政政策

エリザベス1世とジェームズ1世の治世中に巨額の財政赤字が発生していた。バッキンガムの短期間に終わったスペインとフランスに対する軍事行動にもかかわらず、チャールズには海外で戦争を遂行する財政能力がほとんどなかった。彼の治世を通じて、彼は防衛のために主に志願兵に頼り、姉エリザベスを支援し、プファルツの回復という外交政策目標を達成するために外交努力に依存せざるを得なかった。イングランドは依然としてヨーロッパで最も税金が低い国であり、公式の消費税も定期的な直接税もなかった。

議会を再招集せずに歳入を増やすため、チャールズは1世紀以上も休止状態にあった「騎士叙任強制徴収」というほとんど忘れ去られた法律を復活させた。この法律は、毎年土地から40 GBP以上を稼ぐ者は、国王の戴冠式に出席して騎士に叙任されることを義務付けていた。この古い法令に依拠し、チャールズは1626年の戴冠式に出席しなかった者たちに罰金を課した。

チャールズが課した主要な税は、船舶税として知られる封建的な徴収金であり、トン税・ポンド税よりもさらに不人気で、かつ高額な収益をもたらした。以前は、船舶税の徴収は戦時中のみ、かつ沿岸地域のみに許可されていた。しかし、チャールズは、平時においても王国の防衛のためにこの税を徴収することに法的な障壁はないと主張した。船舶税は海軍省に直接支払われ、1634年から1638年の間には年間15.00 万 GBPから20.00 万 GBPの収入をもたらしたが、その後は収益が減少した。船舶税への反対は着実に高まったが、イングランドの12人のコモン・ロー裁判官は、一部に留保があったものの、この税を国王の国王大権の範囲内であると裁定した。1637年から1638年にかけてのジョン・ハムデンの不払いに対する訴追は、大衆の抗議の場を提供し、裁判官は7対5という僅差でハムデンに不利な判決を下した。

チャールズはまた、独占禁止法にもかかわらず、独占権を付与することで資金を得た。これは非効率ではあったが、1630年代後半には年間推定10.00 万 GBPの収入をもたらした。その一つは石鹸の独占権であり、その一部の支持者がカトリック教徒であったため、軽蔑的に「教皇の石鹸」と呼ばれた。チャールズはまた、スコットランド貴族からも、多大な反感を買いつつも、1540年以来貴族に与えられた王室または教会の土地のすべての贈与を撤回し、継続的な所有には年間の地代を課すという撤回法 (1625年)によって資金を調達した。さらに、イングランドの王室林の境界が古代の境界に復元され、土地を開発し、再主張された境界内で土地利用者から侵入に対する罰金を徴収することで収入を最大化する計画の一環とされた。この計画の焦点は、森林の伐採と、牧草地や耕作地への転換のための森林地の売却、あるいはディーンの森の場合には鉄産業の開発であった。森林伐採はしばしば暴動や騒乱を引き起こし、西部蜂起として知られるものも含まれる。

このような騒乱を背景に、チャールズは1640年半ばに破産に直面した。ロンドン市は自らの不満に preoccupied されており、彼に融資することを拒否し、外国勢力も同様であった。この窮地において、7月にチャールズはロンドン塔の造幣局に保管されていた13.00 万 GBP相当の銀塊を信託財産として押収し、後で8%の利息をつけて所有者に返還することを約束した。8月には、東インド会社が融資を拒否したため、コティントン男爵フランシス・コティントンが同社の胡椒と香辛料の在庫を押収し、市場価格をはるかに下回る6.00 万 GBPで売却し、後で利息をつけて返金することを約束した。

3.3.2. 宗教政策

チャールズの治世を通じて、イングランドの宗教改革は政治的議論の最前線にあった。アルミニウス主義神学は聖職者の権威と個人の救済を拒否または受け入れる能力を強調しており、反対派はこれを異端であり、カトリック再導入の潜在的な手段と見なした。清教徒改革者たちは、チャールズがアルミニウス主義にあまりにも同情的であると考えており、イングランド国教会をより伝統的で秘跡的な方向へ動かそうとする彼の願望に反対した。さらに、彼のプロテスタント臣民はヨーロッパの戦争を注意深く追跡しており、スペインとのチャールズの外交と、海外のプロテスタント勢力を効果的に支援できなかったことに対し、ますます失望を深めていた。

1633年、チャールズはウィリアム・ロードをカンタベリー大主教に任命した。彼らは非国教徒の説教者を制限し、祈祷書に規定された通りに典礼が執り行われることを主張し、祭壇の秘跡を強調するためにイングランドの教会の内部建築を組織し、安息日における世俗的な活動を許可するジェームズ王の『運動競技書』を再発行するなど、宗教的統一を促進するための一連の改革を開始した。フィーフィーズ・フォー・インプロプリエーションズ(清教徒が聖職に就けるよう教会禄や聖職推挙権を買い取る組織)は解散された。ロードは、彼の改革に反対する者たちを、国内で最も強力な2つの裁判所である高等宗務官裁判所と星室庁で訴追した。これらの裁判所は、反対する宗教的見解を検閲し、紳士階級に屈辱的な刑罰を科したことで恐れられ、不人気となった。例えば、1637年にはウィリアム・プリン、ヘンリー・バートン、ジョン・バストウィックが、反司教制のパンフレットを出版したとして、さらし台にかけられ、鞭打たれ、耳を削がれる刑を受け、無期限に投獄された。

3.3.3. スコットランド政策と主教戦争

チャールズがスコットランドで自身の宗教政策を強行しようとした際、彼は多くの困難に直面した。スコットランドで生まれたにもかかわらず、チャールズはスコットランドから疎遠になっており、幼少期以来の最初の訪問は1633年のスコットランドでの戴冠式であった。スコットランド人たちは、彼らの典礼慣行から多くの伝統的な儀式を削除していたにもかかわらず、チャールズが聖公会の儀式を用いて戴冠式を行うことを主張したため、彼らは落胆した。1637年、彼はスコットランド議会やスコットランド教会に相談することなく、イングランドの祈祷書とほぼ同じ新しい祈祷書をスコットランドで使用するよう命じた。この祈祷書はチャールズの指示のもとスコットランドの司教によって書かれたものであったが、多くのスコットランド人はこれをスコットランドに聖公会主義を導入する手段と見なし、抵抗した。7月23日、祈祷書が初めて使用された日曜日にエディンバラで暴動が勃発し、不安はスコットランド教会全体に広がった。国民は国民盟約の再確認を求めて結集し始め、署名者たちはスコットランドの改革された宗教を支持し、教会と議会によって承認されていないいかなる革新も拒否することを誓った。1638年11月に開催されたスコットランド教会総会は、新しい祈祷書を非難し、主教制を廃止し、長老と執事による長老制政府を採択した。

チャールズはスコットランドの騒乱を自身の権威に対する反乱と見なし、1639年の第一次主教戦争を引き起こした。彼は戦争遂行のためにイングランド議会から補助金を求めることはせず、議会の援助なしに軍隊を編成し、スコットランド国境にあるベリック・アポン・ツイードへ進軍した。しかし、彼の軍隊はカヴェナンターと交戦せず、スコットランド軍に数で大幅に劣ると信じていたため、敗北を恐れた。ベリック条約では、チャールズはスコットランドの要塞の管理権を取り戻し、カヴェナンターの暫定政府の解散を確保したが、これはスコットランド議会とスコットランド教会総会の両方が召集されるという決定的な譲歩を伴った。

第一次主教戦争での軍事的失敗は、チャールズにとって財政的・外交的危機を引き起こし、それは、彼がスペインから資金を調達しようとすると同時に、プファルツの親族への支援を続けたことで、ダウンズの戦いでオランダがケント沖でスペインの銀塊艦隊を無力なイングランド海軍の目前で破壊するという公衆の屈辱を味わったことでさらに深まった。

チャールズは新たな軍事作戦を開始するまでの時間を稼ぐため、スコットランドとの和平交渉を続けた。財政的弱さのため、彼はそのような事業のための資金を調達するために議会を召集せざるを得なかった。1640年の初期数ヶ月には、イングランド議会とアイルランド議会の両方が召集された。1640年3月、アイルランド議会は18.00 万 GBPの補助金を適切に可決し、5月末までに9,000人の強力な軍隊を編成することを約束した。しかし、3月のイングランド総選挙では、宮廷候補が不振に終わり、4月のイングランド議会とのチャールズの交渉はすぐに膠着状態に陥った。ノーサンバーランド伯アルジャーノン・パーシーとストラフォード伯トマス・ウェントワースは、国王が船舶税を放棄する代わりに65.00 万 GBP(ただし、来るべき戦争の費用は100.00 万 GBPと見積もられていた)を受け取るという妥協案を仲介しようとした。しかし、これだけでは庶民院での合意を得るには不十分であった。議員たちのさらなる改革要求はチャールズによって無視され、彼は依然として貴族院の支持を維持していた。ノーサンバーランド伯の抗議にもかかわらず、短期議会(後にそう呼ばれる)は召集から1ヶ月も経たない1640年5月に解散された。

4. 長期議会と内戦勃発

チャールズ1世の個人統治は、スコットランドでの強硬な宗教政策が主教戦争を引き起こし、その戦費調達のために議会を再召集せざるを得なくなったことで終焉を迎えた。この議会は「長期議会」として知られ、国王の権力を大幅に制限し、側近を処罰するなど、国王との対立は激化の一途を辿った。最終的に、アイルランドの反乱や国王による議会指導者の逮捕未遂事件が、イングランド内戦の直接的な引き金となった。

4.1. 短期議会と長期議会の召集

この段階で、1632年以来のアイルランド総督であったストラフォード伯トマス・ウェントワースがチャールズの右腕として台頭し、カンタベリー大主教ウィリアム・ロードと共に、「徹底政策」と彼が称する政策を推進した。これは、地方や反政府勢力の利益を犠牲にして、中央の王権をより効率的かつ効果的にすることを目的としていた。元々は国王の批判者であったストラフォードは、バッキンガム公の説得もあって1628年に王室に転身し、以来、ロードと共にチャールズの最も影響力のある大臣として台頭していた。

イングランドの短期議会の失敗に後押しされ、スコットランド議会は国王の同意なしに統治できると宣言し、1640年8月にはカヴェナンター軍がイングランドのノーサンバーランド州に進軍した。国王の総司令官であったノーサンバーランド卿が病に倒れたため、チャールズとストラフォードは、ストラフォード自身が痛風と赤痢を併発して病床にあったにもかかわらず、イングランド軍を指揮するために北へ向かった。スコットランド兵は、その多くが三十年戦争の退役軍人であり、イングランド軍よりもはるかに高い士気と訓練を受けていた。彼らはニューカッスル・アポン・タインに到達するまでほとんど抵抗を受けず、そこでニューバーンの戦いでイングランド軍を破り、同市と隣接するダラム州を占領した。

議会開催の要求が高まる中、チャールズは異例の措置として貴族大評議会を召集した。9月24日にヨークで開かれた会議までに、チャールズは議会を召集するというほぼ普遍的な助言に従うことを決意していた。貴族たちに11月に議会が開催されることを告げた後、彼はスコットランド軍に対抗するために軍隊を維持するための資金をどのように調達できるかを検討するよう求めた。彼らは和平を勧告した。屈辱的なリポン条約が1640年10月に締結され、停戦が交渉された。これにより、スコットランド軍はノーサンバーランドとダラムを占領し続け、最終的な和解が交渉され、スコットランド軍に十分な資金を支払うためにイングランド議会が再召集されるまで、毎日850 GBPが支払われることになった。その結果、チャールズは後に長期議会として知られる議会を召集した。再び、彼の支持者は選挙で不振に終わった。11月に選出された庶民院議員493人のうち、350人以上が国王に反対した。

4.2. 大臣たちの弾劾

長期議会は短期議会と同様にチャールズにとって困難なものとなった。1640年11月3日に召集された議会は、すぐに国王の主要な顧問たちを大逆罪で弾劾する手続きを開始した。ストラフォード伯トマス・ウェントワースは11月10日に拘束され、ウィリアム・ロード大主教は12月18日に弾劾された。当時大法官であったフィンチも翌日弾劾され、チャールズの許可を得て12月21日にハーグへ逃亡した。国王が恣意的に議会を解散するのを防ぐため、議会は三年議会法を可決した。これは、少なくとも3年ごとに議会を召集することを義務付け、国王が召集を怠った場合には大法官と12人の貴族が議会を召集することを許可するものであった。この法は補助金法案と連動しており、後者を確保するため、チャールズはしぶしぶ1641年2月に国王裁可を与えた。

ストラフォードは、特にジョン・ピムをはじめとする議会派の主要な標的となり、1641年3月22日に大逆罪で裁判にかけられた。しかし、ヘンリー・ヴェーン卿の、ストラフォードがアイルランド軍をイングランド鎮圧に使うと脅したという主要な主張は裏付けられず、4月10日にピムの訴訟は崩壊した。ピムとその同盟者たちは直ちに私権剥奪法を提出し、ストラフォードを有罪と宣言し、死刑を宣告した。

チャールズはストラフォードに「国王の言葉にかけて、汝の命、名誉、財産を損なうことはない」と保証しており、チャールズが同意を拒否すれば私権剥奪は成立しなかった。さらに、多くの議員とほとんどの貴族は、ある者の言葉を借りれば「正義の剣で殺人を犯す」ことを望まず、私権剥奪に反対した。しかし、緊張の高まりと、チャールズが関与した王党派軍将校によるストラフォード支持のクーデター未遂が、事態を動かし始めた。庶民院は4月20日に大差で法案を可決し(賛成204、反対59、棄権230)、貴族院も5月に同意した(賛成26、反対19、欠席79)。5月3日、議会の抗議文は、チャールズの「恣意的で専制的な統治」の「邪悪な助言」を攻撃した。請願に署名した者たちは国王の「人身、名誉、財産」を守ることを誓う一方で、「真の改革された宗教」、議会、そして「臣民の権利と自由」を守ることも誓った。騒乱に直面して家族の安全を恐れたチャールズは、判事や司教と相談した後、5月9日にしぶしぶストラフォードの私権剥奪に同意した。ストラフォードは3日後に斬首された。

また5月初旬、チャールズはイングランド議会の同意なしの解散を禁じる前例のない法に同意した。続く数ヶ月で、船舶税、騎士叙任強制徴収による罰金、議会の同意なしの消費税は違法と宣言され、星室庁と高等宗務官裁判所は廃止された。残りのすべての課税形態はトン税・ポンド税法によって合法化され、規制された。庶民院はまた、司教と主教制を攻撃する法案を提出したが、これらは貴族院で否決された。

チャールズはイングランドで重要な譲歩を行い、主教戦争の最終和解に署名し、1641年8月から11月にかけての訪問中にスコットランドにおける長老制の公式な確立を認めることで、一時的にスコットランドでの立場を改善した。しかし、「事件」として知られるスコットランドでの王党派クーデター未遂の後、チャールズの信頼性は著しく損なわれた。

4.3. アイルランド反乱

当時のアイルランドの人口は、主に3つの社会政治的集団に分かれていた。ゲール語アイルランド人はカトリック教徒、旧イングランド人はノルマン人のアイルランド侵攻に由来する中世ノルマン人の子孫で、こちらも主にカトリック教徒、そして新イングランド人はイングランドとスコットランドからのプロテスタント入植者で、イングランド議会とカヴェナンターに同調していた。ストラフォード伯トマス・ウェントワースの統治はアイルランド経済を改善し、税収を増加させたが、それは強圧的な秩序維持によって行われた。彼は国王を支持する大規模なカトリック軍を訓練し、アイルランド議会の権威を弱体化させた一方で、プロテスタント入植のためにカトリック教徒から土地を没収し続け、同時に長老派教徒にとっては忌まわしいロード派聖公会主義を推進した。その結果、これら3つの集団すべてが不満を抱くようになった。ストラフォードの弾劾は、アイルランド政治にとって新たな出発点となり、全勢力が彼に不利な証拠を提出するために協力した。イングランド議会と同様に、アイルランド議会の旧イングランド人議員たちは、ストラフォードに反対しつつもチャールズへの忠誠を主張した。彼らは、国王が悪意ある顧問によって惑わされたと主張し、さらに、ストラフォードのような副王が、国王が直接統治に関与するのではなく、専制的な人物として台頭する可能性があると主張した。

ストラフォードの失脚は、アイルランドにおけるチャールズの影響力を弱めた。アイルランド軍の解散は、ストラフォードの投獄中にイングランド庶民院によって3度も要求されたが失敗し、最終的に資金不足によりチャールズはストラフォードの裁判終結時に軍を解散せざるを得なかった。アルスターのプランテーションに関連する、先住民カトリック教徒から入植プロテスタントへの土地所有権移転を巡る紛争と、アイルランド議会をイングランド議会に従属させようとする動きへの反発が、反乱の種を蒔いた。1641年10月下旬にゲール語アイルランド人と新イングランド人の間で武力衝突が発生すると、旧イングランド人はゲール語アイルランド人と同盟しつつ、同時に国王への忠誠を表明した。

1641年11月、庶民院は大抗議文を可決した。これは、チャールズの治世開始以来、彼の閣僚によって行われた行動に対する長大な不満のリストであり(国王が意図せず関与した大規模なカトリック陰謀の一部であると主張された)、しかし、それは多くの点でピムにとって行き過ぎた一歩であり、159対148というわずか11票差で可決された。さらに、大抗議文は、それが攻撃対象とした貴族院ではほとんど支持を得られなかった。アイルランド反乱のニュースと、チャールズが共謀しているという不正確な噂が重なり、緊張は高まった。11月を通じて、アイルランドでの残虐行為の物語を掲載した一連の煽動的なパンフレットが出版され、旧イングランドの領主たちには制御できない先住民アイルランド人による新イングランド入植者の虐殺などが含まれていた。「教皇派」の陰謀の噂がイングランド中に広まり、イングランドの反カトリック感情は強まり、チャールズの評判と権威を傷つけた。イングランド議会は、チャールズがアイルランド反乱鎮圧のために資金を要求した際の動機を不信に思った。庶民院の多くの議員は、彼が組織した軍隊が後に議会自身に対して使用されるのではないかと疑った。ピムの民兵条例は、軍の支配権を国王から奪うことを意図していたが、貴族院はおろか、チャールズの支持も得られなかった。代わりに、庶民院はこの法案を条例として可決し、国王の同意を必要としないと主張した。民兵条例は、より多くの貴族院議員が国王を支持するきっかけとなったようである。自らの立場を強化しようと、チャールズは、悪名高いが有能な職業軍人であるトマス・ランスフォード大佐の指揮下にロンドン塔を置いたことで、すでに無法状態に陥りつつあったロンドンで大きな反感を招いた。議会がアイルランド反乱軍と共謀したとして王妃を弾劾する意図があるという噂がチャールズに届くと、彼は抜本的な行動を取ることを決意した。

4.4. 五人の議員事件

チャールズは、イングランド議会の一部の議員が侵略してきたスコットランド人と共謀していると疑っており、おそらくそれは正しかった。1642年1月3日、チャールズは議会に対し、ジョン・ピム、ジョン・ハムデン、デンジル・ホリス、ウィリアム・ストロード、アーサー・ヘジルリッジの5人の庶民院議員と、マンチェスター卿という1人の貴族を大逆罪の理由で引き渡すよう命じた。議会が拒否すると、おそらくアンリエット・マリーがチャールズに5人の議員を武力で逮捕するよう説得し、彼は自ら実行することを決意した。しかし、逮捕状の知らせが彼より先に議会に届き、指名手配された議員たちは、チャールズが武装した護衛を連れて庶民院に入場する直前の1月4日にボートで逃亡した。議長ウィリアム・レンサルを椅子から引きずり下ろした後、国王は彼に議員たちがどこへ逃げたのか尋ねた。レンサルはひざまずきながら、有名な言葉で答えた。「陛下、この場所では、私は議会の指示に従う以外、目も耳も舌もありません。私は議会の召使いでございます。」チャールズは「私の鳥たちは皆飛び去ってしまった」と情けなく宣言し、手ぶらで引き下がるしかなかった。

この逮捕未遂事件は、チャールズにとって政治的に壊滅的な結果をもたらした。イングランドの君主が庶民院の議場に足を踏み入れたことは前例がなく、議員を逮捕するために議場に侵入するという彼の前例のない行動は、議会の特権に対する重大な侵害と見なされた。一撃でチャールズは、彼を革新と無秩序に対する防衛者として描こうとする支持者たちの努力を台無しにした。

議会はすぐにロンドンを掌握し、チャールズは1月10日にハンプトン・コート宮殿へ、2日後にはウィンザー城へ首都を逃れた。2月には妻と長女を海外の安全な場所へ送り出した後、北上し、キングストン・アポン・ハルの軍事兵器庫を占領しようと目論んだ。しかし、彼の落胆をよそに、4月には町の議会派総督ジョン・ホサム卿によって入城を拒否され、チャールズは撤退を余儀なくされた。

4.5. イングランド内戦勃発

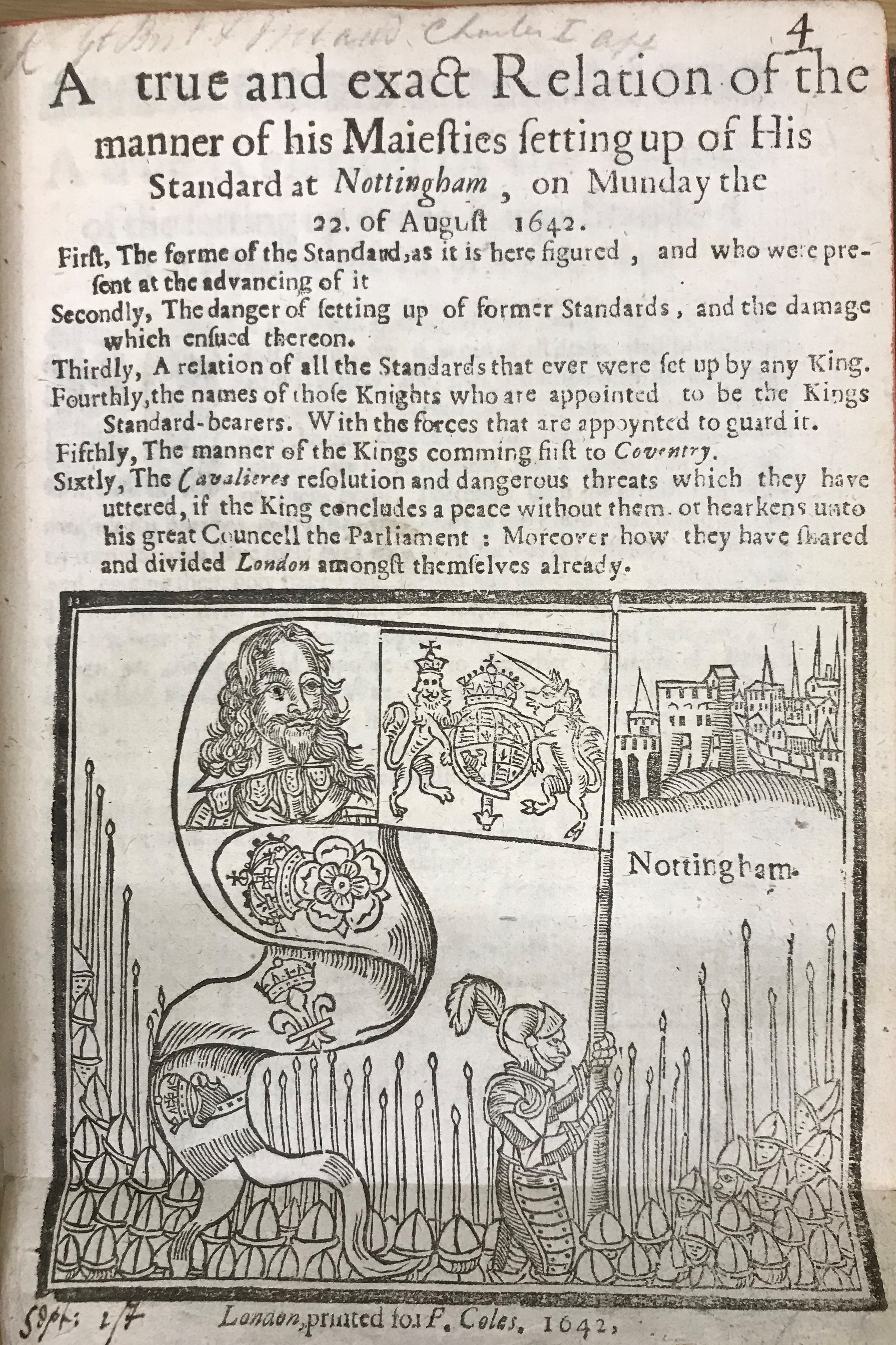

1642年半ば、両陣営は武装を開始した。チャールズは中世のアレイの委員会という方法で軍隊を編成し、議会は民兵の志願兵を募った。交渉は不調に終わり、チャールズは1642年8月22日にノッティンガムで王旗を掲げるという宣戦布告の儀式を行った。この時までに、彼の軍隊はミッドランズ、ウェールズ、ウェスト・カントリー、イングランド北部をほぼ支配していた。彼はオックスフォードに宮廷を置いた。議会はロンドン、南東部、イースト・アングリア、そしてイングランド海軍を支配した。

5. イングランド内戦

イングランド内戦は、チャールズ1世の強硬な統治と議会との対立が頂点に達した結果として勃発した。国王は軍事作戦を指揮し、各地で戦闘が繰り広げられたが、最終的には議会軍の前に敗北を喫し、捕虜となった。

5.1. 軍事作戦と主要な戦闘

1642年10月23日、いくつかの小競り合いの後、対立する両軍はエッジヒルの戦いで本格的に衝突した。チャールズの甥であるルパート王子は、王党派の指揮官リンジー伯ロバート・バーティーの戦闘戦略に異議を唱え、チャールズはルパートに味方した。リンジーは辞任し、チャールズがフォース伯パトリック・ルースベンの補佐を受けながら全体指揮を執ることになった。ルパートの騎兵隊は議会軍の陣形を突破することに成功したが、すぐに戦場に戻らず、議会軍の輜重隊を略奪するために乗り去ってしまった。リンジーは連隊長として行動中に負傷し、医療処置を受けられないまま出血多量で死亡した。日没とともに戦闘は決着がつかず、引き分けに終わった。

チャールズ自身の言葉によれば、戦闘の経験は彼を「非常に深く悲しませた」という。彼はオックスフォードで再集結し、ルパートのロンドンへの即時攻撃の提案を却下した。1週間後、彼は11月3日に首都へ向けて出発し、途中でブレントフォードを占領しつつ、同時に市民および議会代表団との交渉を続けた。ロンドン郊外のターナム・グリーンで、王党派軍は市内の民兵からの抵抗に遭い、数で優勢な敵に直面したチャールズは撤退を命じた。彼はオックスフォードで冬を越し、都市の防衛を強化し、翌シーズンの作戦に備えた。両者間の和平交渉は4月に決裂した。

その後数年間、戦争は決着がつかず、アンリエット・マリーは1643年2月から17ヶ月間イギリスに戻っていた。1643年7月にルパートがブリストルを占領した後、チャールズは港湾都市を訪れ、セヴァーン川をさらに上流に進んでグロスターを包囲した。彼の城壁を破壊する計画は豪雨のために失敗し、議会軍の救援部隊が接近したため、チャールズは包囲を解き、サドリー城へ撤退した。議会軍はロンドンへ引き返し、チャールズは追撃を開始した。両軍は9月20日にバークシャー州のニューベリーで衝突した。第一次ニューベリーの戦いもエッジヒルの戦いと同様に日没とともに膠着状態となり、両軍は交戦を停止した。1644年1月、チャールズはオックスフォードで議会を召集し、約40人の貴族と118人の庶民院議員が出席した。総じて、1645年3月まで開催されたオックスフォード議会は、貴族の大多数と庶民院の約3分の1によって支持された。チャールズは議会の無効さに幻滅し、妻への私的な手紙でそれを「雑種」と呼んだ。

1644年、チャールズはイングランド南部にとどまり、ルパートは議会軍とスコットランドのカヴェナンター軍に脅かされていたニューアークとヨークを救援するために北へ向かった。チャールズは6月下旬のクロプレディ橋の戦いで勝利したが、北部の王党派は数日後のマーストン・ムーアの戦いで敗北した。国王は南部での作戦を続け、エセックス伯ロバート・デヴァルーの議会軍を包囲・武装解除させた。オックスフォードの基地へ北上する途中、冬が来る前にニューベリーで二度目の戦闘を行ったが、戦闘は決着がつかなかった。冬の間、両陣営が再武装し再編成する中で和解交渉が試みられたが、再び不成功に終わった。

1645年6月14日のネイズビーの戦いでは、ルパートの騎兵隊が再び議会軍のニューモデル軍の側面に対して成功裏に突撃したが、戦場の他の場所では、対立する勢力がチャールズの軍隊を押し戻した。兵士たちを鼓舞しようと、チャールズは前方に馬を進めたが、その時カーンワース伯ロバート・ダルゼルが彼の馬のくつわを掴んで引き戻し、国王の安全を案じた。王党派の兵士たちはカーンワースの行動を後退の合図と誤解し、その陣地の崩壊につながった。軍事バランスは決定的に議会側に傾いた。その後、王党派は一連の敗北を喫し、1646年4月にはオックスフォード包囲戦により、チャールズは(召使いに変装して)オックスフォードから脱出した。彼はニューアークを包囲していたスコットランドの長老派軍に身を投じ、北のニューカッスル・アポン・タインへ連行された。9ヶ月間の交渉の後、スコットランド軍はついにイングランド議会と合意に達した。10.00 万 GBPと将来のさらなる資金の約束と引き換えに、スコットランド軍はニューカッスルから撤退し、1647年1月にチャールズを議会委員に引き渡した。

5.2. 王党派の戦略とオックスフォード宮廷

内戦中、チャールズ1世はオックスフォードに宮廷を設置し、そこを王党派の拠点とした。王党派の戦略は、国王の権威を維持し、議会軍を打ち破ることにあった。王党派の中には、議会派との和睦を諦めない穏健派も存在し、エドワード・ハイド(後の初代クラレンドン伯爵)や第2代フォークランド子爵ルーシャス・ケアリーらがしばしばチャールズ1世に和睦を進言した。しかし、国王は王妃アンリエット・マリーや急進派の意見を優先し、和睦を拒否したため、穏健派は遠ざけられた。

内戦の最中、チャールズ1世は反乱を起こしたスコットランドとアイルランドから援軍を得るため交渉を進めた。スコットランドを王党派で平定するため、カヴェナンターから王党派に転じたモントローズ侯爵ジェイムズ・グラハムを侯爵に昇叙し、スコットランド総督に任じて帰国させた。モントローズ侯は期待に応え、1644年8月にアイルランド貴族のアントリム伯ランドル・マクドネルと親戚のアラスデア・マッコーラと共にスコットランドで挙兵し、スコットランド内戦を開始した。1645年にはインヴァロッヒーの戦い(2月2日)やキルシスの戦い(8月15日)で連勝し、アーガイル侯爵アーチボルド・キャンベルら盟約派を追い詰めて平定に迫った。しかし、盟約派の反撃に遭い、9月13日のフィリップホフの戦いで敗れ、スコットランド平定はならなかった。モントローズ侯はその後もゲリラ戦を続けたが、1646年にスコットランド軍に捕らえられたチャールズ1世が軍の解体を命じたため、それに従いノルウェーへ亡命した。

アイルランドでは、駐屯軍司令官でアイルランド総督のオーモンド侯爵ジェームズ・バトラーに反乱勢力であるアイルランド・カトリック同盟との交渉を任せ、和睦と援軍派遣を期待した。しかし、宗教の違いと双方の無理な要求により交渉は難航し、1643年9月15日にようやく休戦が成立した。続く和睦交渉は暗礁に乗り上げ、アイルランド同盟はカトリック刑罰法の撤廃を、オーモンド侯はアイルランド同盟が占領したアイルランド聖公会の領土返還を要求した。この実現困難な要求により交渉は進まず、援軍を欲するチャールズ1世が撤廃に応じようとすると、オーモンド侯がそれを諫めることもあった。最終的に和睦条約が調印されたのは1646年3月28日と、第一次内戦が終結する直前であり、援軍を求めるにはあまりにも遅すぎた。しかもこの間にチャールズ1世は、オーモンド侯の頭越しにアイルランドへ密使を送ることを計画した。密使として派遣され1645年7月にアイルランドに着いた寵臣のグラモーガン伯エドワード・サマセットは、オーモンド侯に協力するふりをしてアイルランド同盟と独自に接触した。

さらに、11月にアイルランドへ派遣されたローマ教皇インノケンティウス10世の特使ジョヴァンニ・バッティスタ・リヌチーニが和睦条約に反対して聖職者や軍人たちを動かし、グラモーガン伯もリヌチーニと結びつき、アイルランド人に対する土地返還とカトリック寛容を引き換えにした軍事援助の秘密条約実施を申し出た。しかし、リヌチーニはどちらの条約にも反対し、グラモーガン伯は秘密交渉の発覚で逮捕された。チャールズ1世はグラモーガン伯との関与を否定したが、アイルランド同盟から不信を抱かれ、オーモンド侯の和睦条約もリヌチーニに扇動された反対派により破棄され、もはやアイルランドからも援軍を期待できなくなった。

5.3. 王妃アンリエット・マリーの役割

内戦期間中、アンリエット・マリー王妃は、王党派にとって重要な役割を果たした。彼女は1643年2月から17ヶ月間イギリスに戻り、王党派の軍事作戦を支援するために、王室の宝物を売却するなどして軍資金を調達した。彼女はまた、夫であるチャールズ1世に助言を与え、特に急進的な政策を支持する傾向があった。

しかし、内戦が激化すると、彼女は1644年にフランスへ亡命せざるを得なくなった。翌1645年3月には、長男のチャールズ王太子(後のチャールズ2世)もエドワード・ハイドに託され、最終的にフランスへ亡命した。王妃の亡命は、チャールズ1世が国際的な支援を求める上で重要な役割を果たすことになったが、同時に王党派の苦境を象徴する出来事でもあった。

5.4. 敗北と降伏

イングランド内戦は、当初は決着がつかない消耗戦の様相を呈していたが、次第に議会軍が優位に立つようになった。1644年7月のマーストン・ムーアの戦いでは、議会軍とスコットランドカヴェナンター軍の連合軍が王党派に大勝し、戦況は決定的に議会側に傾いた。

そして1645年6月14日、ネイズビーの戦いで、チャールズ1世とルパート王子が率いる国王軍は、トーマス・フェアファクスを司令官、オリバー・クロムウェルを副司令官とするニューモデル軍に決定的な大敗を喫した。この戦闘で、ルパートの騎兵隊は議会軍の側面を突破したが、戦場に戻らず敵の輜重隊を略奪したため、王党派の陣形が崩壊し、敗北につながった。この敗北により、王党派は次々と拠点を議会派に奪われ、窮地に陥った。

1646年4月には、チャールズ1世は本拠地であったオックスフォードから召使いに変装して脱出した。彼は、敗北が避けられないと判断し、スコットランドの長老派軍に投降することを決意した。スコットランドのカヴェナンターは、これまでの宗教政策でチャールズ1世と対立していたものの、ステュアート家を長年支持してきた背景があったためである。チャールズ1世はニューアーク・アポン・トレントを包囲していたスコットランド軍に投降し、ニューカッスル・アポン・タインへ移送された。

スコットランド軍の主な目的は、主教戦争による賠償金であった。9ヶ月間の交渉の結果、イングランド議会が10.00 万 GBPの賠償金と将来の追加支払いを約束したため、スコットランド軍はニューカッスルから撤退し、1647年1月にチャールズを議会委員に引き渡した。これにより、チャールズ1世はイングランド議会の捕虜となった。

6. 投獄、裁判、処刑

内戦での敗北後、チャールズ1世は議会軍の捕虜となり、投獄された。彼は自らの王権神授説を主張し、議会の権威を認めず、様々な勢力との交渉を試みたが、最終的には反逆罪で裁判にかけられ、処刑されるという前例のない事態を迎えた。

6.1. 投獄と交渉

議会はチャールズをノーサンプトンシャーのホールデンビー・ハウスに軟禁した。第一次イングランド内戦終結後、議会はニューモデル軍を解散しようとしたが、給与未払いの兵士たちの不満が募っていた。ニューモデル軍の騎兵隊中佐ジョージ・ジョイスは、この状況に不満を抱き、ホールデンビー・ハウスを強襲してチャールズの身柄を確保した。

チャールズは、清教徒内の派閥間の対立を熟知しており、それを自らに有利に利用しようと目論んだ。議会を掌握していた会衆制の独立派がジェントリや貴族の立場を代表していたのに対し、ニューモデル軍の大部分を占めていたヨーマン階級は、より急進的な水平派に掌握されていた。両者の間には相互不信と反抗が生じており、チャールズはこの溝を深めようとした。チャールズはスコットランドやフランスへの脱出を望んでおり、11月11日にはサウサンプトン・ウォーターを管轄するワイト島の議会派総督ロバート・ハモンドと接触した。チャールズはハモンドが自分に同情的だと信じていたようだが、ハモンドはすぐにチャールズをカリズブルック城に監禁し、議会にその事実を報告した。

カリズブルック城からもチャールズの救出計画は続いた。彼はスコットランドと秘密裏に連絡を取り、1647年12月26日にはスコットランドがチャールズのためにイングランドを侵攻すれば、その代償としてイングランドにも3年間長老制を確立することを約束する秘密条約(「エンゲージャーズ」)を結んだ。1648年5月、スコットランドのカヴェナンターはチャールズとの約束通りイングランドを侵攻し、第二次イングランド内戦が勃発した。これにより、第一次イングランド内戦でチャールズと戦ったイングランドとスコットランドの長老派は、今や敵として対峙することになった。一方、イングランド南部でも王党派が散発的に蜂起したが、オリバー・クロムウェルのニューモデル軍によって鎮圧された。1648年8月のプレストンの戦いでスコットランド軍が敗北したことで、第二次内戦もイングランド議会派の勝利に終わり、王党派は戦争に勝利する望みを失った。

チャールズは、ワイト島のニューポートで行われた交渉に望みを託すしかなかった。1648年12月5日、議会は129対83で国王との交渉継続を可決したが、オリバー・クロムウェルと軍は、彼らが血に飢えた暴君と見なす人物とのさらなる交渉に反対しており、すでに権力掌握のための行動を起こしていた。ハモンドは11月27日にワイト島総督を解任され、翌日には軍の拘束下に置かれた。12月6日から7日にかけて行われたプライドのパージでは、軍に同情的でない議員たちがトマス・プライド大佐によって逮捕または追放され、残りの議員だけでランプ議会が維持された。これは事実上の軍事クーデターであった。

6.2. 反逆罪裁判

1648年末、チャールズ1世はハースト城に移送され、その後ウィンザー城へ移された。1649年1月、ランプ議会の庶民院は彼を反逆罪で起訴したが、貴族院はこれを拒否した。国王を裁判にかけるという発想は前例のないものであり、イングランドの3つのコモン・ロー裁判所の首席判事、ヘンリー・ロール、オリバー・セント・ジョン、ジョン・ワイルドは全員がこの起訴を違法であるとして反対した。

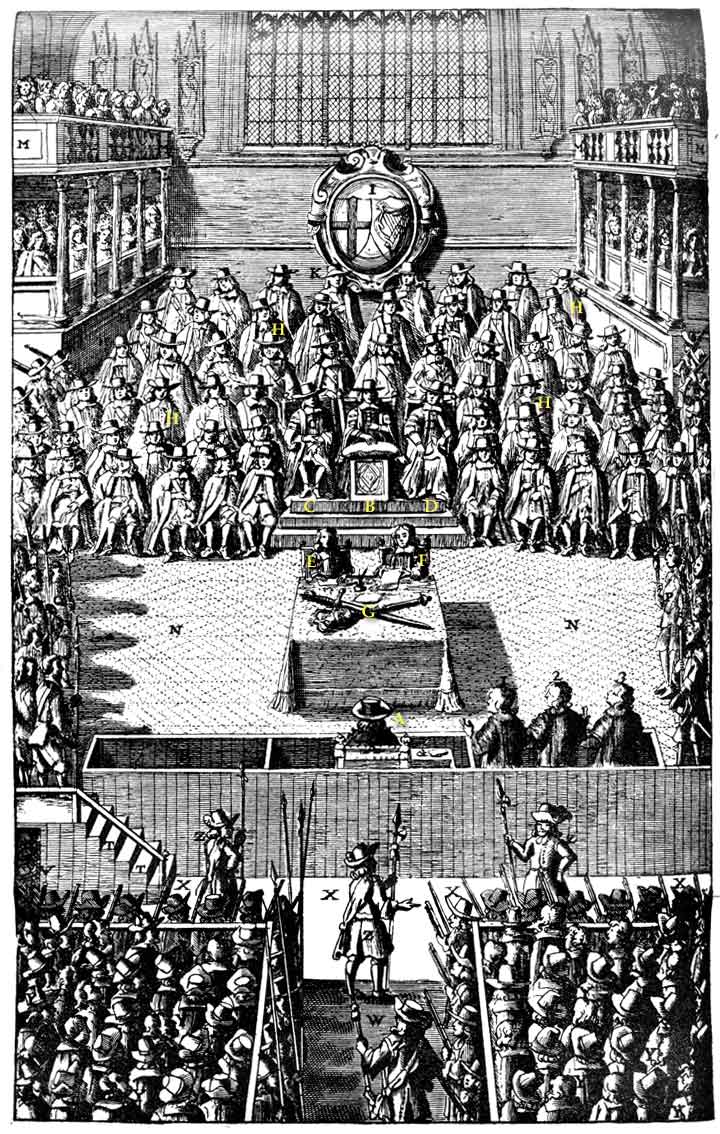

ランプ議会庶民院は、自らが単独で立法できると宣言し、チャールズの裁判のための独立した裁判所を設立する法案を可決し、その法案を国王の同意なしに法として有効であると宣言した。この法によって設立された高等法院は135人の委員で構成されたが、多くは奉仕を拒否するか、出席しなかった。1649年1月20日、ウェストミンスター・ホールで始まった大逆罪および「その他の高等犯罪」の罪状に対するチャールズの裁判には、わずか68人(全員が強硬な議会派)が出席した。ジョン・ブラッドショーが裁判長を務め、ジョン・クックが訟務長官として起訴を主導した。

チャールズは、国益ではなく個人の利益を追求するために権力を行使し、イングランドに対して反逆罪を犯したと告発された。罪状は、彼が「自らに無制限で専制的な権力を確立し、自らの意志に従って統治し、人民の権利と自由を覆すという邪悪な計画」を企てたとし、それを実行するにあたり、「現在の議会、およびそこに代表される人民に対して反逆的かつ悪意をもって戦争を仕掛けた」と述べた。また、「チャールズ・ステュアートの邪悪な計画、戦争、および悪しき行為は、彼自身とその家族の個人的な利益、意志、権力、および偽りの特権を推進し、維持するために行われ、この国の公共の利益、共通の権利、自由、正義、および平和に反するものであった」とされた。

現代の指揮責任の概念を先取りするかのように、起訴状は彼を「上記の戦争において行われ、犯され、またはそれによって引き起こされた、この国に対するすべての反逆罪、殺人、略奪、放火、略奪、荒廃、損害、および悪行の罪」で有罪とした。この戦争で推定30万人が死亡し、これは当時の人口の6%に相当する規模であった。

裁判の最初の3日間、チャールズは弁護を求められるたびに拒否し、「どのような権力によって、どのような合法的な権威によって、私がここに呼ばれたのか知りたい」と異議を唱えた。彼は、いかなる裁判所も君主に対して管轄権を持たず、自身の統治権限は神とイングランドの伝統的な法律によって与えられたものであり、彼を裁こうとする者たちが振るう力は武力によるものに過ぎないと主張した。チャールズは裁判が違法であると主張し、次のように説明した。

「私(汝らの王である者)を罪人として正当に問い詰めることができる地上の権力は存在しない...今日の訴訟手続きは神の法によって保証されるものではない。なぜなら、逆に、王への服従の権威は、旧約聖書と新約聖書の両方で明確に保証され、厳しく命じられているからである...この国の法に関しては、私は同様に確信している。いかなる学識ある弁護士も、王に対する弾劾が成立すると断言することはないだろう。彼らは皆、王の名において行動するのだから。そして彼らの格言の一つは、王は過ちを犯すことができない、というものである...貴族院は完全に排除されており、庶民院については、その大多数が拘束されているか、着席を妨げられていることは周知の事実である...私が手に取った武器は、私の権力が古代の統治を完全に変えてしまったと仮定する者たちから、この王国の根本的な法を守るためだけであった。」

対照的に、裁判所は主権免除の原則に異議を唱え、「イングランド国王は個人ではなく、『国の法によって、またその法に従って、それ以外にはない』統治する限定された権限を委ねられた職務である」と主張した。

3日目の終わりにチャールズは法廷から退廷させられ、その後2日間、彼の不在中に30人以上の証人が彼に不利な証言を行った。そして1月26日、彼に死刑が宣告された。翌日、国王は委員会の公開会議に引き出され、有罪と宣告され、判決を言い渡された。判決文には、「これらすべての反逆罪と犯罪に対し、本裁判所は、チャールズ・ステュアートを暴君、反逆者、殺人者、そしてこの国の善良な人民に対する公敵として、その頭を身体から切り離して死に至らしめることを判決する」と記された。59人の委員がチャールズの死刑執行令状に署名した。

6.3. 処刑と死後処理

チャールズの処刑は1649年1月30日火曜日に予定された。彼の子供のうち2人、エリザベスとグロスター公ヘンリー・ステュアートは、議会派の管理下にイングランドに残っていた。彼らは1月29日に面会を許され、チャールズは涙ながらに別れを告げた。翌朝、彼は寒さで震えるのを防ぐため、2枚のシャツを要求した。これは、群衆が彼の震えを恐怖と誤解するのを避けるためであった。「季節は非常に厳しく、おそらく私を震えさせるだろう。それを恐怖から来ると想像する者もいるかもしれない。そのような非難は受けたくない。」

彼は監禁されていたセント・ジェームズ宮殿から、ホワイトホール宮殿のバンケティング・ハウス前に処刑台が設置された場所まで護衛されて歩いた。チャールズは多数の兵士によって観衆から隔てられており、彼の最後の演説は処刑台にいた者たちにしか届かなかった。彼は自身の運命を、忠実な家臣であったストラフォード伯トマス・ウェントワースの処刑を阻止できなかったことに帰した。「私が効力を持たせた不当な判決が、今、私に対する不当な判決によって罰せられている」。彼は、人民の自由を誰にも劣らず望んでいたと宣言したが、「しかし、彼らの自由と解放は政府を持つことに存する...それは彼らが政府に参与することではない。それは彼らには関係ないことだ。臣民と主権者は全く異なるものなのだ」と述べた。彼は続けて、「私は腐敗しうる王冠から、腐敗しえない王冠へと向かう。そこにはいかなる混乱も存在しえないだろう」と語った。

午後2時頃、チャールズは祈りを捧げた後、首を断頭台に乗せ、準備ができた合図として手を伸ばした。その後、一撃で斬首された。目撃者フィリップ・ヘンリーによれば、「これまで聞いたことがなく、二度と聞きたくない」といううめき声が群衆から上がったという。中には、記念品として国王の血にハンカチを浸す者もいた。

処刑人は仮面をつけ、変装しており、その正体については議論がある。委員たちはロンドンの一般的な死刑執行人リチャード・ブランドンに接触したが、彼は当初は拒否した。しかし、死の脅迫を受けた後、彼が承諾し、任務を遂行した可能性もあるが、ジョージ・ジョイス、ウィリアム・ヒューレット、ヒュー・ピーターズなど、他の候補者も挙げられている。1813年のウィンザー城での国王の遺体の検査で確認された、一撃での斬首は、処刑人が経験豊富な斬首人であったことを示唆している。

反逆者の首は、処刑後、「反逆者の首を見よ!」という言葉とともに群衆に掲げられるのが慣例であった。チャールズの首も掲げられたが、その言葉は使われなかった。おそらく、処刑人が自分の声が認識されるのを望まなかったためであろう。処刑の翌日、国王の首は胴体と縫い合わされ、防腐処理を施された後、鉛の棺に納められた。

委員会はウェストミンスター寺院でのチャールズの埋葬を拒否したため、彼の遺体は2月7日の夜にウィンザー城へ運ばれた。彼は1649年2月9日に、ウィンザー城のセント・ジョージ礼拝堂のヘンリー8世と彼の3番目の妻ジェーン・シーモアの棺の隣にあるヘンリー8世の地下室に密かに埋葬された。国王の息子であるチャールズ2世は、後にロンドンのハイド・パークに精巧な王室霊廟を建設する計画を立てたが、それは実現しなかった。

7. 遺産と評価

チャールズ1世の治世と最期は、イギリスの政治、宗教、文化に多大な影響を与え、後世に多様な評価を残した。彼の統治は、国王と議会の関係、そして君主の権力と国民の権利に関する議論を決定的に形成した。

7.1. 殉教と王党派のプロパガンダ

チャールズの処刑から10日後、彼の埋葬の日に、彼によって書かれたと称する回顧録が販売された。この本、『エイコーン・バシリーケ』(ギリシャ語で「王の肖像」)は、王室の政策を弁護する内容を含み、効果的な王党派のプロパガンダとなった。ジョン・ミルトンは議会側の反論として『エイコノクラスティーズ』(「偶像破壊者」)を著したが、この反論は王党派の書籍の哀愁に対してほとんど効果がなかった。聖公会と王党派は殉教のイメージを作り上げ、1660年のカンタベリーとヨークの教会会議において、「殉教王チャールズ」がイングランド国教会の聖人暦に加えられた。高教会派の聖公会信徒は、彼の命日には特別な礼拝を行った。ファルマスの殉教王チャールズ教会やロイヤル・タンブリッジ・ウェルズの殉教王チャールズ教会のような教会、および殉教王チャールズ協会のような聖公会の信心会が、彼の栄誉を称えて設立された。

王政が打倒され、イングランドは共和制、すなわち「コモンウェルス」となった。ランプ議会によって貴族院は廃止され、イングランド国務会議が行政権を掌握した。イギリスとアイルランドにおける主要な軍事的抵抗は、オリバー・クロムウェルの軍隊によって英スコットランド戦争とクロムウェルのアイルランド征服で鎮圧された。クロムウェルは1653年にランプ議会を強制的に解散させ、自らを護国卿とする護国卿時代を確立した。1658年に彼が死去すると、短期間ながらも無能な息子リチャード・クロムウェルが後を継いだ。議会は再建され、1660年にはチャールズ1世の長男チャールズ2世が国王として王政復古を果たした。

1642年のチャールズによる庶民院議場への前例のない侵入は、議会の自由に対する重大な侵害であり、彼の5人の議員逮捕未遂は、毎年議会開会式で記念されている。

7.2. 芸術品収集と後援

1623年のスペイン宮廷訪問に一部触発され、チャールズは情熱的で知識豊富な美術品収集家となり、史上最も優れた美術コレクションの一つを築き上げた。スペインでは、彼はベラスケスのスケッチのモデルとなり、ティツィアーノやコレッジョなどの作品を獲得した。イングランドでは、彼の依頼にはホワイトホール宮殿のバンケティング・ハウスの天井画(ルーベンス作)や、ファン・ホンホルスト、マイテンス、ヴァン・ダイクといった低地諸国出身の画家による絵画が含まれていた。彼の親しい仲間たち、バッキンガム公ジョージ・ヴィリアーズやアランデル伯トマス・ハワードも彼の興味を共有しており、彼らは「ホワイトホール・グループ」と呼ばれている。1627年と1628年には、チャールズはマントヴァ公の全コレクションを購入した。これにはティツィアーノ、コレッジョ、ラファエロ、カラヴァッジオ、デル・サルト、マンテーニャの作品が含まれていた。彼のコレクションはさらに広がり、ベルニーニ、ピーテル・ブリューゲル、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ハンス・ホルバイン、ホラー、ティントレット、ヴェロネーゼ、そしてデューラーとレンブラント双方の自画像も含まれていた。チャールズの死までに、推定1,760点の絵画があり、そのほとんどは議会によって売却され散逸した。

7.3. 歴史的評価と批判

ジョン・フィリップス・ケニヨンの言葉を借りれば、「チャールズ・ステュアートは矛盾と論争の人物」である。彼を聖なる殉教者と見なしたハイ・トーリーズによって崇拝されたが、サミュエル・ローソン・ガーディナーのようなホイッグ史観の歴史家たちからは、欺瞞的で妄想的であると非難された。近年の歴史家たちの多くは彼を批判しており、その主な例外はケヴィン・シャープであり、彼はより同情的な見解を示したが、広く受け入れられてはいない。シャープは国王が良心的な活力ある人物であったと主張したが、バリー・カワードはチャールズを「ヘンリー6世以来、イングランドで最も無能な君主」と見なしており、ロナルド・ハットンも同様に彼を「中世以来、我々が持った最悪の王」と評している。

ウィリアム・ロード大主教(内戦中に議会によって斬首された)は、チャールズを「偉大である方法を知らず、また偉大にされる方法も知らなかった、温厚で優雅な君主」と評した。チャールズは父よりも冷静で洗練されていたが、彼は非妥協的であった。彼は自らに破滅をもたらす不人気な政策を意図的に追求した。チャールズもジェームズも王権神授説の提唱者であったが、ジェームズの絶対的な特権に関する野心は臣民との妥協と合意によって抑制されていたのに対し、チャールズは妥協する必要も、自身の行動を説明する必要もないと信じていた。彼は自身が神にのみ責任を負うと考えていた。「君主は自らの行動について説明する義務はない、神のみに責任を負う」と彼は記している。

チャールズ1世の統治は、国王の権力と議会の役割に関する根本的な問いを提起した。彼の非妥協的な姿勢、特に議会の同意なしに課税し、強硬な宗教政策を推進したことは、国民の自由と権利を侵害するものとして強く批判された。彼の治世は、君主が国民の意思を無視し、絶対的な権力を追求することが、いかに社会の分裂と内戦を招き、最終的に自らの破滅につながるかを示す歴史的な教訓となった。彼の処刑は、君主でさえも法の下にあり、国民の代表機関である議会の権威に服従すべきであるという原則を確立する上で、決定的な役割を果たした。

7.4. 影響:君主制と議会

チャールズ1世の統治は、イングランドの君主制と議会の関係に長期的な影響を与えた。彼の王権神授説に基づく絶対主義的な統治への固執は、議会の権限を強化しようとする動きと激しく衝突した。

彼の治世は、議会が国王の権力を制限し、国民の代表機関としての地位を確立する上で重要な転換点となった。特に、権利の請願や三年議会法の成立、星室庁や高等宗務官裁判所の廃止は、国王の恣意的な権力行使を抑制し、法の支配を確立するための重要なステップであった。

チャールズ1世の処刑は、国王でさえも法の下にあり、国民の代表によって裁かれうるという、それまでのヨーロッパの君主制の常識を覆す画期的な出来事であった。これにより、国王大権に対する議会の優位性が確立され、後の名誉革命を経て、立憲君主制へと移行する道筋が明確になった。彼の死によって一時的に共和制であるイングランド共和国が樹立されたことは、君主制の永続性に対する挑戦であり、議会主権の可能性を示唆するものであった。

彼の治世は、国王と議会の間の権力闘争が、いかに社会の根幹を揺るがし、内戦という悲劇的な結果を招くかを示す歴史的な教訓となった。彼の経験は、後の君主たちが議会との協調を重視し、国民の合意を得ることの重要性を認識するきっかけとなった。

8. 私生活

チャールズ1世の私生活は、彼の政治的・宗教的対立とは対照的に、妻アンリエット・マリーとの深い絆に特徴づけられた。

8.1. 結婚と家族(子女)

チャールズ1世は、1625年5月1日にフランス王女アンリエット・マリーと代理結婚し、同年6月13日にカンタベリーで正式に結婚した。彼らの結婚生活は当初、王妃の寡婦財産や家政の任命、そして彼女のカトリック信仰を巡る争いにより困難を抱えたが、1628年8月のバッキンガム公ジョージ・ヴィリアーズの暗殺を境に、チャールズの感情的な絆が王妃に移り、二人の関係は急速に改善された。

アンリエット・マリーは初めて妊娠し、夫婦の絆はより強固になった。彼らは共に美徳と家庭生活の模範を体現し、彼らの宮廷は形式と道徳の模範となった。

チャールズ1世とアンリエット・マリーの間には、9人の子供が生まれたが、成人したのは5人であった。彼の息子たちのうち2人が後に国王として即位し、2人の子供は出生時または出生直後に亡くなった。

| 名前 | 生年月日 | 没年月日 | 備考 |

|---|---|---|---|

| チャールズ・ジェームズ、コーンウォール公兼ロスシー公 | 1629年5月13日 | 1629年5月13日 | 同日誕生・死去。「プリンス・オブ・ウェールズ、チャールズ」として埋葬。 |

| チャールズ2世 | 1630年5月29日 | 1685年2月6日 | 1662年にキャサリン・オブ・ブラガンザと結婚。嫡子なし。多くの庶子を認知。 |

| メアリー、プリンセス・ロイヤル | 1631年11月4日 | 1660年12月24日 | 1641年にオラニエ公ウィレム2世と結婚。1子(ウィレム3世)を儲けた。 |

| ジェームズ2世 | 1633年10月14日 | 1701年9月6日 | 1659年にアン・ハイドと結婚し、メアリー2世とアンを含む子を儲けた。1673年にメアリー・オブ・モデナと再婚し、子を儲けた。 |

| エリザベス | 1635年12月29日 | 1650年9月8日 | 若くして死去。 |

| アン | 1637年3月17日 | 1640年11月5日 | 若くして死去。 |

| キャサリン | 1639年6月29日 | 1639年6月29日 | 同日誕生・死去。 |

| ヘンリー、グロスター公 | 1640年7月8日 | 1660年9月13日 | 子なし。 |

| ヘンリエッタ | 1644年6月16日 | 1670年6月30日 | 1661年にオルレアン公フィリップ1世と結婚し、子を儲けた。 |

9. 爵位、称号、栄誉

チャールズ1世は、王位継承者としての期間から国王即位後にかけて、様々な高位の爵位と称号を保持し、騎士団勲章を授与された。これらの称号や紋章は、彼の家系と統治する王国を象徴していた。

9.1. 爵位と称号

チャールズ1世が保持した主要な爵位と称号は以下の通りである。

- 1600年11月19日 - 1625年3月27日:プリンス・チャールズ

- 1600年12月23日 - 1625年3月27日:オールバニ公爵、オーモンド侯爵、ロス伯爵、ロード・アードマンノック

- 1605年1月6日 - 1625年3月27日:ヨーク公爵

- 1612年11月6日 - 1625年3月27日:コーンウォール公爵、ロスシー公爵

- 1616年11月4日 - 1625年3月27日:プリンス・オブ・ウェールズ、チェスター伯爵

- 1625年3月27日 - 1649年1月30日:国王陛下(イングランド、スコットランド、アイルランドの王)

イングランド国王としてのチャールズ1世の公式な称号は、「チャールズ、神の恩寵により、イングランド、スコットランド、フランス、アイルランドの王、信仰の擁護者、等」であった。「フランスの王」という称号は名目上のものであり、エドワード3世からジョージ3世までのすべてのイングランド君主が、実際にフランスの領土をどれだけ支配していたかに関わらず使用した。彼の死刑執行令状では、彼は「チャールズ・ステュアート、イングランド王」と呼ばれた。

9.2. 栄誉

チャールズ1世が受けた主要な栄誉は以下の通りである。

- KB**:バス勲章、1605年1月6日受勲

- KG**:ガーター勲章、1611年4月24日受勲

9.3. 紋章

ヨーク公時代、チャールズは王国王室紋章に、3つの点にそれぞれ3つの赤い円盤を配したレーベルを加えて使用した。プリンス・オブ・ウェールズとしては、3つの点を持つ白いレーベルを加えて王室紋章を使用した。

国王としては、チャールズは無差別の王室紋章を使用した。これは四分割されており、第1と第4の四半期には、青地に3つの金色のフルール・ド・リス(フランスを表す)と、赤地に3つの金色のパッサント・ガーダントのライオン(イングランドを表す)が交互に配された大分割が描かれた。第2の四半期には、金地に赤いランパントのライオンが、赤いフローリー・カウンターフローリーのトレッシャーに囲まれて描かれた(スコットランドを表す)。第3の四半期には、青地に金色のハープが銀色の弦で描かれた(アイルランドを表す)。スコットランドでは、スコットランドの紋章が第1と第4の四半期に、イングランドとフランスの紋章が第2の四半期に配置された。

10. 祖先

チャールズ1世はステュアート朝の出身であり、その血統はスコットランド王家とデンマーク王家、そしてイングランド王家に連なる。

彼の父はジェームズ1世(スコットランド王としてはジェームズ6世)であり、母はデンマークのアンである。

ジェームズ1世の父はヘンリー・ステュアート卿、母はメアリー1世である。

デンマークのアンの父はフレゼリク2世、母はメクレンブルクのソフィーである。

さらに遡ると、ダーンリー卿ヘンリー・ステュアートの父はマシュー・ステュアート (第4代レノックス伯)、母はマーガレット・ダグラスである。メアリー1世の父はジェームズ5世、母はメアリー・オブ・ギーズである。

フレゼリク2世の父はクリスチャン3世、母はザクセン=ラウエンブルクのドロテアである。メクレンブルクのソフィーの父はウルリヒ3世、母はデンマークのエリザベトである。

このように、チャールズ1世は、スコットランドのステュアート家、イングランドのテューダー家、そしてデンマークの王家という、複数のヨーロッパ王室の血を引いている。