1. 概要

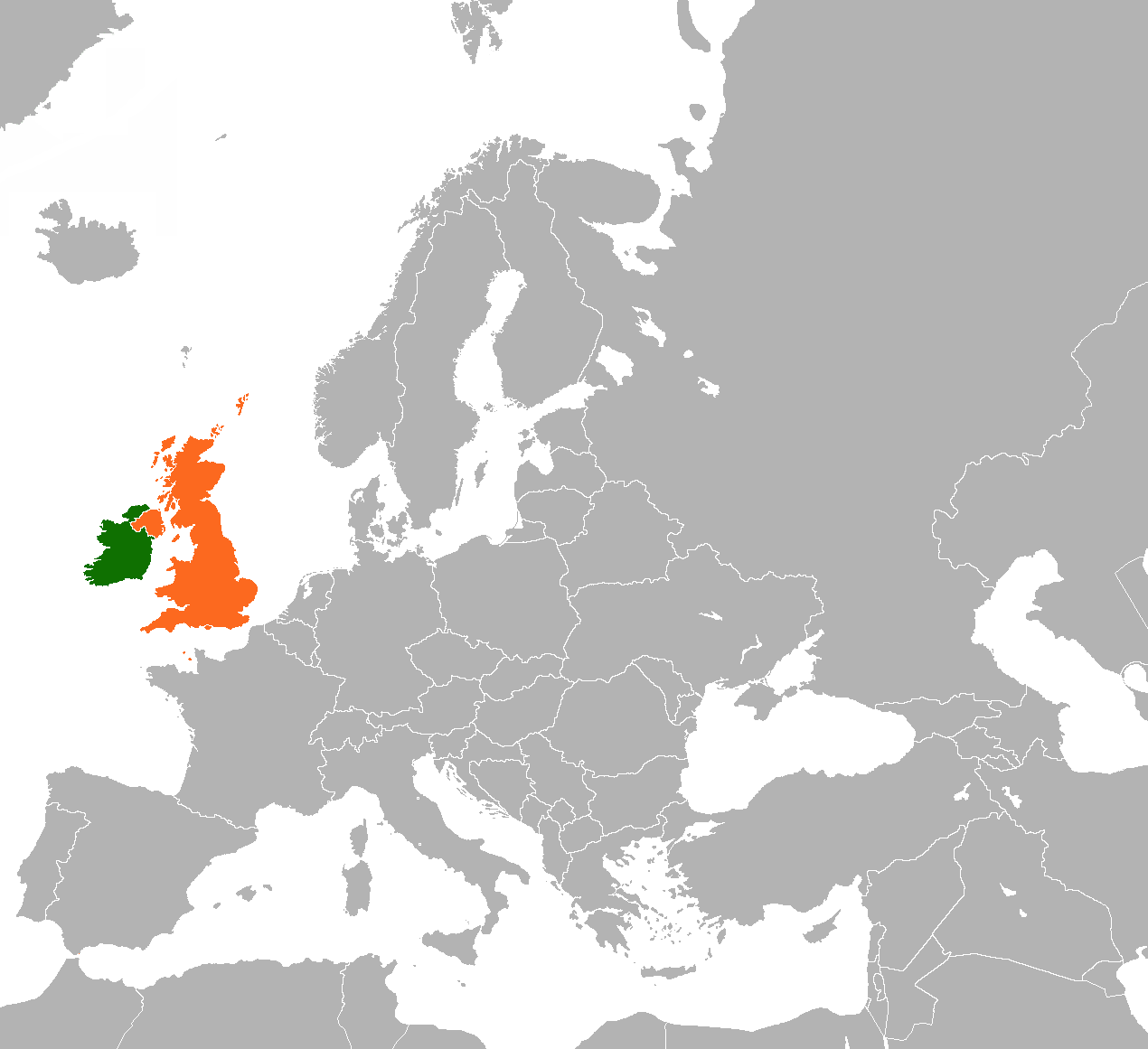

アイルランド共和国は、北西ヨーロッパに位置する立憲共和制国家である。北大西洋のアイルランド島の約5分の4を領土とし、首都はダブリンである。イギリスの北アイルランドとのみ陸上で国境を接する。アイルランドは、1922年の英愛条約によりアイルランド自由国としてイギリスから独立し、1937年の憲法採択により国名をアイルランド(エール)と改め、1949年に正式に共和国となった。1973年に欧州連合(EU)の前身である欧州経済共同体(EEC)に加盟した。

アイルランドの歴史は、先史時代からケルト文化の隆盛、ヴァイキングやノルマン人の侵攻、そして長きにわたるイングランドおよびイギリスによる支配と植民地統治を経て、自治運動と独立戦争、内戦を経て現代国家へと至る複雑な道のりを歩んできた。特にジャガイモ飢饉は国民に大きな苦難をもたらし、大量移民の歴史的背景となった。北アイルランド問題は長らくイギリスとの関係における重要課題であったが、1998年のベルファスト合意により和平への道が開かれた。

政治体制は議会共和制であり、元首は大統領、行政府の長は首相(ティーショク)である。立法府であるウラクタスは両院制(下院:ドイル・エアラン、上院:シャナズ・エアラン)を採用している。伝統的に中立政策を掲げ、北大西洋条約機構(NATO)には加盟していないが、国際連合(UN)やEUの枠組みで国際社会に貢献している。

経済は、かつての農業中心の構造から、1990年代後半の「ケルトの虎」と呼ばれる高度経済成長期を経て、情報技術(IT)、製薬、金融サービスなどの先端産業が発展した。低い法人税率を背景に多くの多国籍企業を誘致しているが、世界金融危機の影響も受け、経済格差や社会的不公正の問題も抱える。再生可能エネルギー政策にも力を入れている。

社会的には、カトリック教会の影響が歴史的に強かったが、近年は世俗化が進み、離婚や中絶の合法化、同性婚の承認など、人権意識の高まりと共に社会制度が変化している。アイルランド語(ゲール語)と英語が公用語であり、アイルランド語復興政策が進められている。教育水準は高く、医療制度も整備されている。

文化面では、ジェイムズ・ジョイスやW・B・イェイツなどの世界的な文学者を輩出し、ケルト音楽やリバーダンスなどの伝統音楽・舞踊も国際的に知られている。ゲーリックフットボールやハーリングといった伝統スポーツも盛んである。シャムロックやハープは国の象徴として親しまれている。

2. 国名

アイルランドの憲法上の正式名称は、アイルランド語で Éireエールアイルランド語、英語では Irelandアイアランド英語 と定められている(アイルランド憲法第4条)。アイルランド語の「Éireアイルランド語」は、アイルランド神話の女神エーリウに由来する。

1922年にアイルランド島の32県のうち26県で成立した国家は、「アイルランド自由国」(Saorstát Éireannシールスタット・エーレンアイルランド語)として知られていた。1937年の憲法制定に伴い、国名は「アイルランド」となった。その後、1948年アイルランド共和国法(The Republic of Ireland Act, 1948英語)第2条により、「国家の記述(description of the State英語)」として「アイルランド共和国」(Poblacht na hÉireannポブラハト・ナ・ヘーレンアイルランド語、Republic of Ireland英語)を用いることが宣言された。ただし、これは国名を変更するものではなく、憲法上の正式名称は依然として「アイルランド」である。

国際連合や欧州連合における登録名は「Ireland英語」である。日本の外務省も公式名称として「アイルランド」を使用している。アイルランド語の「Éire」は、日本語のカタカナ表記では「エール」とされることが多い。漢字による当て字は「愛蘭土」であり、しばしば「愛」と略される。

歴史的に、イギリス政府はアイルランド国家の呼称として、当初は「Eireアイルランド語」(アイルランド語のファダなし)を用い、1949年以降は「アイルランド共和国」を使用した。1998年のベルファスト合意締結後、イギリス政府も「アイルランド」という呼称を用いるようになった。

アイルランド国家を指す非公式な呼称としては、「共和国(the Republic英語)」、「南アイルランド(Southern Ireland英語)」、「南部(the South英語)」などがある。これは特に、アイルランド島全体やイギリス領北アイルランド(「北部」)と区別する文脈で用いられる。一方、一部のアイルランド共和主義者は、アイルランド島全体を指して「アイルランド」という名称を留保し、現在のアイルランド共和国を指す際には「自由国(the Free State英語)」、「26県(the 26 Counties英語)」、または「アイルランド南部(the South of Ireland英語)」といった呼称を用いることがある。これは、アイルランドの分断を容認する見解への反発を示すものである。

3. 歴史

アイルランド島の先史時代から現代に至るまでの主要な出来事と発展過程は、ケルト文化の到来、ヴァイキングやノルマン人の侵攻、イングランドによる長年の支配と植民地統治、そして自治運動と独立闘争を経て、アイルランド自由国の樹立、内戦、1937年憲法制定、共和国宣言、そして「ケルトの虎」と称された経済成長とその後の危機、北アイルランド問題と和平など、複雑な経緯を辿ってきた。

3.1. 先史時代と古代

アイルランドにおける最初期の人類の痕跡は中石器時代に遡り、当時の人々は狩猟採集生活を送っていた。紀元前3000年頃には青銅器時代に入り、農耕や牧畜が始まり、青銅製の道具や武器、装飾品が作られるようになった。紀元前2000年頃には、ニューグレンジやノウス、ドウスといったボイン渓谷の遺跡群に代表される大規模な巨石記念物が建造され、高度な社会組織と宗教観が存在したことを示している。これらの遺跡は、天文学的知識に基づいた設計がなされていることでも知られる。

紀元前6世紀頃からケルト人がヨーロッパ大陸から渡来し始め、独自の文化や社会を築いた。鉄器の使用をもたらしたケルト人は、アイルランドの言語(後のアイルランド語)、法制度(ブレホン法)、芸術(ラ・テーヌ様式の渦巻文様など)、神話(アルスター伝説やフィン物語群など)の基礎を形成した。当時のアイルランドは、アイルランド上王(Ard Ríアイルランド語)を頂点としつつも、多くのトゥア(Tuathaアイルランド語)と呼ばれる小王国が割拠する分権的な社会であった。各トゥアは独自の王(Ríアイルランド語)とドルイド(祭司)、フィリ(詩人・知識人)を擁していた。タラの丘は上王の即位式が行われる聖地とされた。

5世紀には、聖パトリックによってキリスト教がアイルランドに伝えられたとされる。聖パトリックは、従来のドルイド信仰に代わる新しい宗教としてキリスト教を布教し、各地に修道院を設立した。アイルランドのキリスト教は、ローマとは異なる独自の発展を遂げ(ケルト系キリスト教)、修道院は学問と芸術の中心地となった。『ケルズの書』に代表される装飾写本や、高度な金属細工品(アーダの聖杯など)が生み出された。この時代のアイルランド人宣教師は、スコットランドやイングランド北部、さらにはヨーロッパ大陸にまでキリスト教を広める上で重要な役割を果たした。しかし、8世紀末からのヴァイキングの侵攻により、これらの文化遺産の多くが破壊され、修道院文化は一時衰退した。

3.2. ヴァイキングとノルマン人の侵攻

8世紀末頃から、スカンディナヴィア半島を拠点とするヴァイキング(アイルランドでは「ノース人」とも呼ばれる)がアイルランド沿岸部を襲撃し始めた。当初は略奪を目的としていたが、次第に定住地を築き、ダブリン(Dubh Linnアイルランド語)、ウェックスフォード(Loch Garmanアイルランド語)、ウォーターフォード(Port Láirgeアイルランド語)、リムリック(Luimneachアイルランド語)などの都市の基礎を築いた。ヴァイキングは造船技術や交易に長けており、アイルランド社会に新たな要素をもたらしたが、同時にアイルランドの諸王国間の勢力争いを激化させた。

10世紀末、マンスターの小王国ダルカッシャン出身のブライアン・ボルが台頭し、アイルランド諸王を次々と破り、アイルランド上王の地位を確立しようとした。1014年のクロンターフの戦いで、ブライアン・ボルはダブリンのヴァイキング王国の軍勢と、彼らに加勢したレンスター王国やオークニー諸島、マン島などのヴァイキング連合軍を破った。この戦いでブライアン・ボル自身も戦死したが、アイルランドにおけるヴァイキングの政治的影響力は大きく後退し、ヴァイキングの侵攻は次第に収束していった。

12世紀後半になると、アイルランドは新たな侵略の標的となった。レンスター王ダーマット・マクモローが国内の政争に敗れて追放された際、イングランド王ヘンリー2世に支援を求めたことがきっかけとなった。1169年、ペンブルック伯リチャード・ド・クレア(通称「ストロングボウ」)率いるノルマン人騎士団がウェールズ経由でアイルランドに上陸し、ウォーターフォードやダブリンを占領した。1171年にはヘンリー2世自身もアイルランドに渡り、アイルランドの諸侯に臣従を誓わせ、「アイルランド卿(Lord of Ireland英語)」の称号を得た。これにより、アイルランドはイングランド王権の支配下に置かれることとなり、以後8世紀に及ぶイングランド(後のイギリス)による支配の端緒が開かれた。

ノルマン人支配は、当初はダブリン周辺の「ペイル」と呼ばれる地域に限定されていたが、次第に拡大していった。ノルマン人は城砦を築き、封建制度を導入し、アングロ=ノルマン貴族層を形成した。しかし、アイルランド全土を効果的に支配するには至らず、ゲール系諸侯の抵抗も続いた。14世紀半ば以降、イングランド本国が百年戦争や薔薇戦争で混乱すると、アイルランドにおけるイングランドの支配力は弱体化した。多くのアングロ=ノルマン貴族はゲール文化に同化し、「アイルランド人よりもアイルランド的(Hiberniores Hibernis ipsisラテン語)」と評されるほどになった。この状況を危惧したイングランド王権は、1366年にキルケニー憲章を発布し、アイルランド人とイングランド人の通婚やアイルランド語の使用を禁じるなど、ゲール文化の影響を排除しようとしたが、その効果は限定的であった。

3.3. イングランドの支配と植民地統治

16世紀に入ると、イングランドのテューダー朝はアイルランドに対する支配を強化し始めた。ヘンリー8世は、1534年にローマ教皇の権威を否定し、イングランド国教会を設立した(イングランド宗教改革)。ヘンリー8世はアイルランドにも同様の政策を適用しようとし、1541年にはアイルランド議会に自らを「アイルランド王」として承認させた。これにより、アイルランドはイングランド王が統治するアイルランド王国となったが、カトリック信仰の強いアイルランドでは宗教改革はほとんど受け入れられなかった。

ヘンリー8世の後を継いだエドワード6世、そしてメアリー1世(カトリック)の治世を経て、エリザベス1世の時代(1558年 - 1603年)になると、イングランドはアイルランドに対するプロテスタント化と植民地化を本格的に推し進めた。この政策は「プランテーション」と呼ばれ、反抗的なゲール系貴族やアングロ=ノルマン系貴族の土地を没収し、イングランドやスコットランドからのプロテスタント入植者に分配するものであった。これにより、アルスター地方を中心にプロテスタント人口が増加し、後の宗教対立の大きな要因となった。エリザベス朝期には、マンスター地方でのデズモンドの反乱や、アルスター地方のオニール氏族を中心とした九年戦争 (アイルランド)(1594年 - 1603年)など、大規模な反乱が相次いだが、いずれもイングランド軍によって鎮圧された。

17世紀に入ると、イングランドの支配はさらに強化された。ジェームズ1世の下でアルスター・プランテーションが大規模に実施され、ゲール系住民の土地所有権は大きく制限された。チャールズ1世の治世下では、ストラフォード伯による強圧的な統治が行われた。イングランドで清教徒革命が勃発すると、アイルランドでも1641年のアイルランド反乱が起こり、アイルランド・カトリック同盟が結成され、キルケニーを拠点に一時的にアイルランドの大部分を統治した。しかし、革命を指導したオリバー・クロムウェルは、1649年から1653年にかけてアイルランドに侵攻し(クロムウェルのアイルランド侵略)、反乱を徹底的に弾圧した。この侵攻はドロヘダ攻城戦やウェックスフォードの虐殺など、極めて残虐なものであり、アイルランド人に深い傷跡を残した。クロムウェルの下で、カトリック教徒の土地はさらに没収され、プロテスタント地主への土地集中が進んだ。

王政復古後、チャールズ2世やジェームズ2世の治世ではカトリック教徒への待遇がやや緩和されたが、名誉革命(1688年)によりジェームズ2世が追放されると、アイルランドは再び戦場となった。ジェームズ2世を支持するカトリック勢力(ジャコバイト)と、ウィリアム3世を支持するプロテスタント勢力(ウィリアマイト)の間でウィリアマイト戦争(1689年 - 1691年)が勃発した。1690年のボイン川の戦いや1691年のオーグリムの戦いでウィリアマイト軍が勝利し、プロテスタント支配が確立された。戦後、カトリック教徒の権利を著しく制限する一連の法律(刑罰法)が制定され、カトリック教徒は土地所有、公職就任、教育、兵役などあらゆる面で差別された。これにより、プロテスタント少数派が土地と権力を独占する「プロテスタント支配(Protestant Ascendancy英語)」と呼ばれる体制が確立された。

3.4. 自治運動と独立

1801年の合同法により、アイルランド王国はグレートブリテン王国と合併し、グレートブリテン及びアイルランド連合王国が成立した。これによりアイルランド議会は廃止され、アイルランドの議員はロンドンのイギリス議会に議席を持つことになった。19世紀を通じて、アイルランドはイギリスによる直接統治下に置かれたが、カトリック教徒の解放(1829年のカトリック教徒解放法)や土地改革を求める運動が活発化した。

1845年から1849年にかけて発生したジャガイモ飢饉は、アイルランドの歴史における最大の悲劇の一つである。ジャガイモ疫病により主食であったジャガイモが壊滅的な被害を受け、100万人以上が餓死し、さらに100万人以上が国外へ移住した。当時のイギリス政府の対応は不十分であり、多くの歴史家はこれを人災と見なしている。この飢饉はアイルランド社会に深刻な打撃を与え、反英感情を一層強め、独立運動の大きな原動力となった。人口は激減し、アイルランド語話者も大幅に減少した。

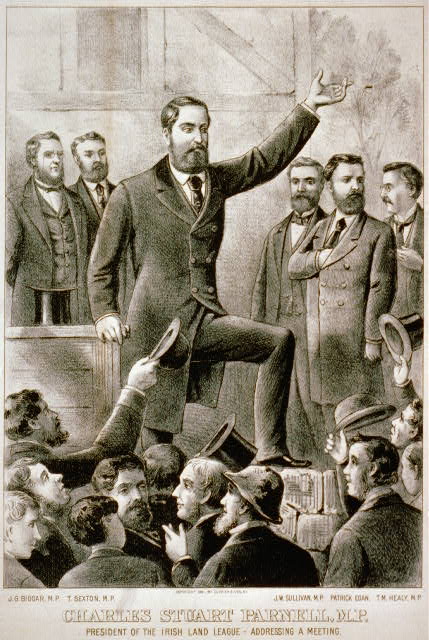

19世紀後半には、チャールズ・スチュワート・パーネル指導下のアイルランド議会党が、イギリス議会内でアイルランド自治(ホームルール)を求める運動を展開した。パーネルは巧みな議会戦術と大衆運動(土地戦争)を組み合わせて自治法案の成立を目指したが、保守党や一部自由党員の反対、そしてアルスターのプロテスタント系住民(ユニオニスト)の強い抵抗により、法案は度々否決された。ユニオニストは、自治が実現すればカトリック教徒が優勢となり、自分たちの経済的・宗教的利益が損なわれることを恐れた。

20世紀初頭、自治問題は再びアイルランド政治の中心課題となった。1912年に第3次自治法案が提出されると、ユニオニストはアルスター義勇軍を結成して武力抵抗の構えを見せ、一方、ナショナリストもアイルランド義勇軍を結成して対抗し、アイルランドは内戦の危機に瀕した。1914年に自治法は成立したが、第一次世界大戦の勃発により実施は延期された。アイルランド議会党の党首ジョン・レドモンドは、戦争協力の見返りに戦後の自治実現を期待し、アイルランド義勇軍の多くがイギリス軍に参加した。

しかし、戦争の長期化とイギリスの強硬姿勢に反発した急進的なアイルランド共和同胞団(IRB)は、1916年のイースターにダブリンで武装蜂起(イースター蜂起)を決行した。蜂起は1週間で鎮圧され、指導者のパトリック・ピアースやジェームズ・コノリーら15名が処刑された。この処刑はアイルランド国民の間に広範な反英感情を呼び起こし、穏健な自治運動から急進的な共和主義へと民衆の支持が移行する転換点となった。

1918年の総選挙では、アイルランド独立を掲げるシン・フェイン党が圧勝した。シン・フェイン党の議員はイギリス議会への登院を拒否し、1919年1月にダブリンで独自の議会「ドイル・エアラン(第1ドイル)」を招集し、アイルランド共和国の独立を宣言した。これに対しイギリス政府は武力鎮圧を図り、アイルランド独立戦争(1919年 - 1921年)が勃発した。アイルランド共和軍(IRA)によるゲリラ戦と、イギリス軍および補助部隊(「ブラック・アンド・タンズ」や「オーグジリアリズ」)による報復が繰り返され、双方に多くの犠牲者が出た。

1921年7月に停戦が成立し、同年12月にマイケル・コリンズやアーサー・グリフィスらを代表とするアイルランド側とイギリス政府との間で英愛条約が締結された。この条約により、アイルランド島の26県からなるアイルランド自由国がイギリスの自治領(ドミニオン)として成立することが認められた。しかし、プロテスタント系住民が多数を占める北部6県(北アイルランド)は自由国から離脱し、イギリスに留まる権利が与えられ、実際に離脱した。また、自由国の議員はイギリス国王への忠誠宣誓が義務付けられた。

3.5. アイルランド内戦

英愛条約はアイルランド国内で激しい論争を巻き起こした。条約をアイルランド独立への足がかりとして受け入れるべきとする賛成派(マイケル・コリンズ、アーサー・グリフィスら)と、共和国の理想を裏切るものであり、国王への宣誓やアイルランド分割を容認できないとする反対派(エイモン・デ・ヴァレラら)が対立した。1922年1月、ドイル・エアランは僅差で条約を批准したが、反対派はこれを認めず、IRAも賛成派と反対派に分裂した。

1922年6月、アイルランド自由国臨時政府軍(条約賛成派IRAが母体)と条約反対派IRAとの間でアイルランド内戦が勃発した。首都ダブリンでの戦闘は臨時政府軍の勝利に終わったが、内戦は全国に拡大し、ゲリラ戦と残虐な報復行為が繰り返された。内戦中、臨時政府軍の総司令官であったマイケル・コリンズがコーク県で反対派IRAの待ち伏せに遭い戦死するなど、多くの指導者が命を落とした。イギリスからの武器援助を受けた臨時政府軍が次第に優勢となり、1923年5月、条約反対派IRAは戦闘を停止し、内戦は終結した。

内戦はアイルランド社会に深い亀裂を残し、その後のアイルランド政治における主要な対立軸(フィアナ・フォイル党とフィナ・ゲール党の二大政党制)の形成に大きな影響を与えた。内戦の犠牲者は独立戦争の犠牲者を上回り、経済的にも大きな打撃を受けた。人権の観点からも、双方による捕虜の処刑や非戦闘員の殺害など、多くの悲劇が生じた。

3.6. アイルランド自由国と1937年憲法

アイルランド自由国は、イギリス国王を元首とする立憲君主制国家として発足し、総督が国王の代理を務めた。初代執行評議会議長(首相に相当)には、条約賛成派の指導者であったウィリアム・コスグレイヴが就任した。コスグレイヴ政権は、内戦後の国家再建と秩序回復に努め、1927年の通貨法によるアイルランド・ポンドの発行や、シャノン川水力発電計画などを推進した。しかし、経済政策やイギリスとの関係を巡っては、依然として国内に対立が残っていた。

1932年の総選挙で、条約反対派を率いたエイモン・デ・ヴァレラ率いるフィアナ・フォイル党が勝利し、政権を獲得した。デ・ヴァレラ政権は、イギリス国王への忠誠宣誓の廃止、総督の権限縮小、イギリスへの土地年金の支払い停止(英愛経済戦争を引き起こした)など、イギリスからの実質的な独立を推し進める政策を次々と実行した。

1937年、デ・ヴァレラ政権は国民投票により新憲法(Bunreacht na hÉireannアイルランド語)を制定した。この憲法により、国名はアイルランド語で「Éireエールアイルランド語」、英語で「Irelandアイアランド英語」と定められた。総督職は廃止され、新たに国民の直接選挙で選ばれる大統領職が設置されたが、外交関係においては依然としてイギリス国王がアイルランドを代表する形式が残されたため、完全な共和国とは言えなかった。新憲法はまた、第2条および第3条でアイルランド島全土を固有の国民的領域と規定したが、実際の法管轄権は旧自由国の領域に限定されるとした(これらの条項は1998年のベルファスト合意後に修正された)。

1938年には、イギリスとの間で貿易協定が締結され、経済戦争は終結した。また、この協定により、イギリスがアイルランド自由国領内に保持していた3つの港湾(条約港 (アイルランド))がアイルランドに返還され、アイルランドの主権がさらに強化された。第二次世界大戦が勃発すると、アイルランドは中立政策(「非常事態(The Emergency英語)」と呼ばれる)を堅持した。

3.7. 共和国宣言と現代史

第二次世界大戦後、アイルランドは完全な共和国への移行を目指した。1948年、ジョン・A・コステロ率いる連立政権はアイルランド共和国法を制定し、翌1949年4月18日のイースター蜂起記念日に同法が施行され、アイルランドは正式に共和国となり、イギリス連邦からも離脱した。

1955年、アイルランドは長年の懸案であった国際連合への加盟を果たした(第二次大戦中の中立政策が加盟の障害となっていた)。1960年代には、ショーン・リーマス首相の下で経済開放政策が進められ、外国からの投資誘致や工業化が推進された。1973年には、国民投票を経てイギリスおよびデンマークと共に欧州経済共同体(EEC、後の欧州連合)に加盟した。EEC加盟はアイルランド経済に大きな変化をもたらし、農業補助金や市場拡大の恩恵を受ける一方で、国際競争にも晒されることになった。

1970年代後半から1980年代にかけて、アイルランドは石油危機や財政赤字、高失業率といった経済的困難に直面した。しかし、1990年代に入ると、外国直接投資の誘致、低い法人税率、教育水準の高い労働力、英語圏であることなどを背景に、IT産業や製薬産業が急速に発展し、「ケルトの虎」と称される驚異的な経済成長を遂げた。この経済成長は国民生活を豊かにしたが、一方で不動産バブルや格差拡大といった問題も生み出した。

2008年の世界金融危機はアイルランド経済に深刻な打撃を与え、不動産バブルが崩壊し、銀行危機が発生した。政府は銀行救済のために巨額の公的資金を投入したが、財政状況は急速に悪化し、2010年にはEUおよび国際通貨基金(IMF)からの金融支援を受け入れる事態となった。その後、緊縮財政や構造改革が進められ、2013年末に支援プログラムを終了し、経済は回復基調に入った。

北アイルランド問題は、アイルランド共和国の現代史における重要な課題であり続けた。1960年代末から始まった「厄介事(The Troubles英語)」と呼ばれる紛争は、多くの犠牲者を出した。アイルランド政府は、イギリス政府と共に和平交渉を仲介し、1998年のベルファスト合意(聖金曜日協定)の成立に貢献した。この合意により、北アイルランドの帰属は住民の意思に委ねられることとなり、アイルランド共和国は憲法における北アイルランド領有条項を修正した。合意に基づき、南北間の協力機関として南北閣僚理事会が設立された。

21世紀に入り、アイルランド社会は急速な世俗化と社会変革を経験している。伝統的に強かったカトリック教会の影響力は低下し、2015年には国民投票により同性結婚が、2018年には同じく国民投票により中絶が合法化された。これらの変化は、アイルランド社会における人権意識の高まりと価値観の多様化を象徴している。

4. 地理

アイルランドは、ヨーロッパの北西部に位置するアイルランド島の約5分の4を占め、その面積は約7.03 万 km2である。残りの部分はイギリス領の北アイルランドである。アイルランド島は北大西洋に浮かび、東はアイリッシュ海を隔ててグレートブリテン島と向かい合い、南はケルト海、南東はセントジョージ海峡に面している。国土の大部分は、中央部の広大な石灰岩質の平野と、それを囲むように海岸近くに分布する低山地から構成される。

4.1. 地形と地質

アイルランドの地形は、中央部の広大な低地と、それを縁取るように連なる海岸山地によって特徴づけられる。中央低地は、氷河期に形成された氷堆石やエスカー、ドラムリンなどの氷河地形が広がり、多くの湖(アイルランド語でロッホ Loughアイルランド語)や湿地(ボグ)が点在する。アイルランド最長の河川であるシャノン川(全長約386 km)は、この中央低地を蛇行しながら流れ、大西洋に注いでいる。

海岸山地は、一般的に標高が低く、最高峰は南西部のケリー県にあるマクギリカディーズリークス山脈のキャラントゥール山(標高1038.6 m)である。その他、東部のウィックロー山地、北西部のドニゴール山地、西部のコネマラ山地などが知られる。西海岸はフィヨルドやリアス式海岸が発達し、断崖絶壁(モハーの断崖など)や多くの島々が見られ、変化に富んだ景観を呈している。一方、東海岸は比較的単調な海岸線が続く。

地質学的には、アイルランド島は多様な年代と種類の岩石から構成されている。先カンブリア時代の変成岩や花崗岩が北西部や南東部に見られる一方、古生代の堆積岩(石灰岩、砂岩、頁岩など)が中央低地や南部を広く覆っている。特に石灰岩はアイルランドの代表的な岩石であり、バレン高原のような特徴的なカルスト地形を形成している地域もある。石炭紀の石灰岩中には、鉛や亜鉛などの鉱床も存在する。火山活動の痕跡としては、北東部のアントリム高原に見られる広大な玄武岩台地(ジャイアンツ・コーズウェーはその一部)が有名であるが、これは大部分が北アイルランドに属する。

アイルランドの土壌は、氷河作用の影響を強く受けており、一般的に酸性で痩せているが、石灰岩地域では比較的肥沃な土壌も見られる。泥炭(ピート)は、冷涼湿潤な気候と水はけの悪い地形条件により広範囲に分布しており、伝統的に燃料として利用されてきた。

4.2. 気候

アイルランドの気候は、北大西洋海流(メキシコ湾流の延長)と大西洋から吹く偏西風の影響を強く受け、高緯度に位置しながらも比較的温暖な西岸海洋性気候(Cfb)に属する。年間を通じて気温の変化は穏やかで、夏は涼しく(最も暖かい7月と8月の平均気温は14℃~17℃程度)、冬もそれほど寒くならない(最も寒い1月と2月の平均気温は4℃~7℃程度)。気温が氷点下5℃を下回ることや、30℃を超えることは稀である。記録上の最高気温は1887年6月26日にキルケニー城で観測された33.3 °C、最低気温は1881年1月16日にマークリー城で観測された-19.1 °Cである。

降水量は年間を通じて平均しており、特定の乾季や雨季はない。ただし、一般的に冬季の方が降水量が多い傾向にある。年間降水量は地域差があり、山岳地帯や西部では2000 mmを超える一方、東部のダブリン周辺では750 mm程度と比較的少ない。南西部は南西風の影響で特に降水量が多い。雪が降ることはあるが、積雪が長期間続くことは稀である。

日照時間は、ヨーロッパの他地域と比較すると少ない。最も日照時間が長いのは5月と6月で、南東部では1日平均7時間を超えることもある。年間日照時間は約1100時間から1600時間程度である。

アイルランドは風が強いことでも知られ、特に西部および北部の沿岸地域はヨーロッパでも有数の強風地帯であり、風力発電の適地となっている。

4.3. 動植物

アイルランドの植生は、「エメラルドの島」と称されるように、緑豊かな牧草地が国土の大部分を覆っていることが特徴である。これは、温暖湿潤な気候と豊富な降水量によるものである。かつては島全体がオーク、トネリコ、ハシバミ、カバノキ、ハンノキ、ヤナギ、ヤマナラシ、ニレ、ナナカマド、サンザシなどの落葉樹や、ヨーロッパアカマツ、イチイ、セイヨウヒイラギ、イチゴノキといった常緑樹からなる広大な森林に覆われていた。しかし、中世以降の農地開墾、放牧地の拡大、そして特にイングランドによる植民地時代における造船用材や製鉄用木炭のための大規模な森林伐採により、森林面積は著しく減少し、ヨーロッパで最も森林の少ない国の一つとなった。現在、森林面積は国土の約10%程度であり、その多くは外来種の針葉樹の植林地である。在来の森林は国土の2%程度に過ぎない。アイルランド政府は森林再生計画を進めているが、その道は依然として長い。生垣は伝統的に土地の境界を示すために用いられ、森林に代わる野生動植物の重要な生息地となっている。アイルランドには、ケルト広葉樹林と北大西洋湿潤混合林という2つの陸上エコリージョンが存在する。

動物相は、最終氷期後にグレートブリテン島やヨーロッパ大陸から地理的に隔離されたため、比較的貧弱である。アイルランドに自生する哺乳類は、アカギツネ、アナグマ、イタチ、カワウソ、ノウサギ、数種類のコウモリやネズミなどに限られる。シカはアカシカが唯一の在来種である(ダマジカやニホンジカは移入種)。アイルランドにはヘビが自然分布しておらず、在来の爬虫類はコモチカナヘビのみである。両生類もヨーロッパアマガエル、ヨーロッパヒキガエル、イモリの3種のみである。

鳥類は比較的豊富で、渡り鳥の中継地としても重要である。特に海鳥の繁殖地として知られ、西海岸の断崖にはニシツノメドリ、ウミガラス、ミツユビカモメ、フルマカモメなどの大規模なコロニーが見られる。内陸部では、コマドリ(ヨーロッパコマドリ)、ミソサザイ、ズアオアトリなどが一般的である。猛禽類としては、ハイタカやチョウゲンボウなどが生息する。近年、ワシやハヤブサの再導入計画も進められている。

河川や湖には、タイセイヨウサケ、ブラウントラウト、カワカマス、ウナギなどが生息する。

4.4. 国立公園

アイルランドには、自然環境の保護と国民のレクリエーションのために指定された6つの国立公園がある。これらの国立公園は、それぞれ独自の美しい景観と多様な動植物相を誇っている。

1. キラーニー国立公園(Killarney National Park英語、ケリー県): アイルランド最初の国立公園であり、美しい湖沼群、オークやイチイの原生林、マックロス・ハウスなどの歴史的建造物を含む。

2. グレンヴェー国立公園(Glenveagh National Park英語、ドニゴール県): アイルランドで2番目に大きな国立公園で、山岳、湖、森林、そしてグレンヴェー城がある。アカシカの群れが生息している。

3. ウィックロー山地国立公園(Wicklow Mountains National Park英語、ウィックロー県): 首都ダブリンに最も近い国立公園で、広大な山岳地帯、ヒースの荒野、森林、そしてグレンダーロッホの修道院跡を含む。

4. コネマラ国立公園(Connemara National Park英語、ゴールウェイ県): コネマラ地方の山々、湿原、ヒースの広がる風景を保護している。ダイアモンド・ヒルからの眺望が素晴らしい。

5. バレン国立公園(The Burren National Park英語、クレア県): 特異な石灰岩のカルスト台地であり、北極圏の植物と地中海地方の植物が共存するユニークな植生が見られる。

6. バリークロイ国立公園(Ballycroy National Park英語、メイヨー県): アイルランド最大の国立公園の一つで、広大なブランケットボグ(一面を覆う泥炭湿原)と山岳地帯を保護している。ヨーロッパでも有数の手つかずの自然が残る地域とされる。

これらの国立公園は、国立公園・野生生物サービス(National Parks and Wildlife Service英語)によって管理されており、ハイキング、バードウォッチング、自然観察などの活動の場として多くの人々に親しまれている。

5. 政治

アイルランドは議会共和制をとる立憲国家である。国家元首はアイルランドの大統領であり、行政府の長は首相(ティーショク)である。立法府であるウラクタスは両院制を採用している。アイルランドの政治は、歴史的にアイルランド内戦の対立軸を引き継ぐ二大政党、フィアナ・フォイル党とフィナ・ゲール党を中心に展開されてきたが、近年は多党化の傾向が見られる。

5.1. 政府形態

アイルランドは、1937年アイルランド憲法に基づく共和制国家であり、議院内閣制を採用している。憲法は、国民主権、権力分立、基本的人権の保障などを定めている。憲法改正には国民投票が必要とされる。

国家の形態としては単一国家であり、地方政府は中央政府から権限を委譲されている。

1949年のアイルランド共和国法により、アイルランドは正式に共和国となり、イギリス連邦から離脱した。

憲法は、アイルランド語を第一公用語、英語を第二公用語と規定しているが、実質的には英語が広く使用されている。

5.2. 大統領

アイルランドの大統領(Uachtarán na hÉireannアイルランド語)は、国民の直接選挙によって選出される国家元首である。任期は7年で、1回のみ再選が可能である。

大統領の権限は主に儀礼的なものが多いが、憲法によっていくつかの重要な権能が付与されている。具体的には、法律の署名・公布、首相および大臣の任命(下院の指名に基づく)、下院の解散(首相の助言に基づくが、一定の条件下では拒否権も持つ)、法案の合憲性審査のための最高裁判所への付託、国民への直接諮問(国民投票の実施)などである。また、国軍の最高司令官でもある。

大統領官邸はダブリンのフェニックス・パーク内にあるÁras an Uachtaráinアイルランド語である。現職の大統領はマイケル・D・ヒギンズであり、2011年11月11日に就任し、2018年に再選された。アイルランドの歴史においては、ダグラス・ハイド(初代大統領)、エイモン・デ・ヴァレラ、メアリー・ロビンソン(初の女性大統領)、メアリー・マカリースなどが著名な大統領として知られる。

5.3. 行政

アイルランドの行政権は、首相(ティーショク、Taoiseachアイルランド語)が率いる政府(内閣)に属する。首相は、下院(ドイル・エアラン)の指名に基づき、大統領によって任命される。通常、下院総選挙後に下院で最も多くの議席を獲得した政党の党首、または連立政権を形成する政党連合の長が首相に就任する。

首相は他の大臣を指名し、大統領がこれを任命する。副首相(ターナシュタ、Tánaisteアイルランド語)は首相によって閣内から指名される。内閣の閣僚数は憲法により15名以内に制限されており、首相、副首相、財務大臣は下院議員でなければならない。また、上院議員から閣僚に任命されるのは2名までとされている。

政府は下院に対して責任を負い、下院の信任を失った場合は総辞職するか、首相が大統領に下院の解散を助言しなければならない。主要な政策決定は閣議で行われる。アイルランドでは、1989年以降、単独政党による政権は成立しておらず、連立政権が常態化している。2024年4月現在の首相はフィナ・ゲール党党首のサイモン・ハリスであり、フィアナ・フォイル党、フィナ・ゲール党、緑の党による連立政権を率いている。副首相はフィアナ・フォイル党党首のミホル・マーティンが務めている。

5.4. 立法府(ウラクタス)

アイルランドの立法府はウラクタス(Oireachtasアイルランド語)と呼ばれ、大統領および二院(下院:ドイル・エアラン、上院:シャナズ・エアラン)から構成される。議事堂はダブリンのレンスター・ハウスに置かれている。

ドイル・エアラン(Dáil Éireannアイルランド語、下院)は、国民を直接代表する議院であり、ウラクタスにおける主要な立法機関である。議員(Teachta Dálaアイルランド語、略称TD)は、比例代表制(単記移譲式投票)による普通選挙で選出される。選挙区は複数の議員を選出する複数選挙区制が採用されている。2024年現在の議員定数は174名である。下院の任期は最大5年であり、首相の助言に基づき大統領によって解散される。予算案の審議や法律制定において中心的な役割を担い、政府は下院の信任に基づいて存立する。

シャナズ・エアラン(Seanad Éireannアイルランド語、上院)は、諮問的・補佐的な役割を担う議院である。議員定数は60名で、その選出方法は以下の通りである。

- 11名:首相(ティーショク)による指名

- 6名:特定大学(アイルランド国立大学およびダブリン大学)の卒業生による選挙

- 43名:職業別の利益団体(文化・教育、農業、労働、産業・商業、行政の5パネル)を代表する候補者リストから、下院議員、上院議員、地方議会議員による選挙

上院は、下院が可決した法案を審議し、修正案を提案することができるが、法案を恒久的に否決する権限は持たない(最大90日間の遅延が可能)。予算関連法案については、上院の権限はさらに限定される。

立法過程においては、法案は通常、下院で審議・可決された後、上院に送付される。上院での審議・可決(または修正・同意)を経て、大統領が署名・公布することで法律として成立する。

5.5. 司法

アイルランドの司法制度は、コモン・ロー(英米法)の伝統に基づいており、成文憲法(1937年アイルランド憲法)の下で運営されている。法治主義の原則が確立されており、裁判所の独立が保障されている。

裁判所組織は階層構造になっており、下級裁判所から最高裁判所まで存在する。

- 地方裁判所(District Court英語):最も下級の裁判所で、軽微な民事事件および刑事事件を扱う。

- 巡回裁判所(Circuit Court英語):地方裁判所より上級の裁判所で、より重大な民事事件および刑事事件(陪審裁判を含む)を扱う。

- 高等裁判所(High Court英語):民事および刑事の第一審管轄権に加え、下級裁判所からの上訴、および法律の合憲性審査(違憲立法審査権)を含む司法審査の権限を持つ。

- 控訴裁判所(Court of Appeal英語):2014年に新設された裁判所で、高等裁判所からの上訴の大部分を扱う。

- 最高裁判所(Supreme Court英語):最上級の裁判所であり、控訴裁判所からの上訴(重要な法律問題を含む場合に限る)、および大統領から付託された法案の合憲性審査などを行う。

刑事事件における重大犯罪の裁判は、通常、陪審制で行われる。裁判は、例外的な状況を除き、公開で行われることが原則である。

ダブリンには、民事裁判を主に扱うフォー・コーツと、刑事裁判を専門に扱う刑事司法裁判所(Criminal Courts of Justice英語)がある。

5.6. 主要政党

アイルランドの政党システムは、歴史的にアイルランド内戦の対立軸(英愛条約賛成派と反対派)から生まれた二大政党、フィナ・ゲール党とフィアナ・フォイル党によって支配されてきた。両党ともに中道右派的な性格を持つが、近年では他の政党の台頭により多党化が進んでいる。

- フィアナ・フォイル党(Fianna Fáil - An Páirtí Poblachtánachアイルランド語、「運命の兵士たち - 共和党」の意):1926年にエイモン・デ・ヴァレラら条約反対派によって結成された。20世紀を通じて最も長く政権を担当した政党であり、伝統的にポピュリズム的、ナショナリズム的色彩が強いとされる。中道右派。欧州議会では欧州刷新に所属。

- フィナ・ゲール党(Fine Gaelアイルランド語、「アイルランド人家族(または種族)」の意):1933年に条約賛成派の流れを汲む複数の政党が合同して結成された。フィアナ・フォイル党と並ぶ二大政党の一つで、より親ビジネス的、ヨーロッパ統合推進的な政策を掲げることが多い。中道右派。欧州議会では欧州人民党グループに所属。

- シン・フェイン党(Sinn Féinアイルランド語、「我々自身」の意):1905年に設立された歴史ある政党で、アイルランド統一と社会主義的政策を掲げる。北アイルランド問題においてはIRA暫定派と繋がりがあったとされる。近年、特に若年層からの支持を拡大し、主要政党の一つとなっている。左派。欧州議会では欧州左翼・北方緑の左翼同盟に所属。

- 労働党(Labour Party英語、Páirtí an Lucht Oibreアイルランド語):1912年に設立されたアイルランドで最も古い政党の一つ。社会民主主義を掲げ、労働者の権利擁護や社会福祉の充実を主張する。中道左派。欧州議会では社会民主進歩同盟に所属。

- 緑の党(Green Party英語、Comhaontas Glasアイルランド語):環境保護、社会正義、非暴力を基本理念とする。1981年設立。近年、連立政権への参加経験を持つ。欧州議会では欧州緑グループ・欧州自由連盟に所属。

- 社会民主党(Social Democrats英語、Na Daonlathaithe Sóisialtaアイルランド語):2015年に労働党などから離党した議員らによって結成された。社会民主主義を掲げる。中道左派。

- 人民の利益の前に団結(People Before Profit英語、略称PBP):2005年に設立されたトロツキスト政党。反資本主義、環境保護などを掲げる。極左。

アイルランドの選挙制度は、下院(ドイル・エアラン)議員選挙において比例代表制(単記移譲式投票)を採用しており、これが小政党の議席獲得を比較的容易にし、多党化を促進する一因となっている。

5.7. 地方自治

アイルランドの地方自治制度は、1898年の地方自治(アイルランド)法を基礎とし、その後の数々の改革を経て現在に至っている。1999年には憲法改正(第20次修正)により、地方自治の憲法上の地位が認められた。

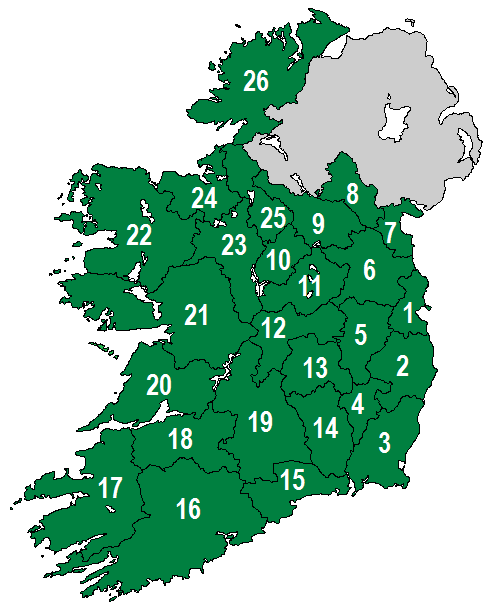

現在の地方行政区画は、2014年の地方自治改革法によって再編され、31の地方自治体が存在する。内訳は以下の通りである。

- 県議会(County Council英語):26県

- 市・県議会(City and County Council英語):2市県(リムリック、ウォーターフォード)

- 市議会(City Council英語):3市(ダブリン、コーク、ゴールウェイ)

これらの伝統的な26の「県」(カウンティ)は、アイルランドの地方行政の基本的な単位となっているが、行政上のカウンティと必ずしも一致しない場合がある。例えば、伝統的なダブリン県は、ダブリン市議会、ダン・レアリー=ラスダウン県議会、フィンガル県議会、南ダブリン県議会の4つの地方自治体に分割されている。また、ティペラリー県は2014年に南北ティペラリー県が統合され、単一のティペラリー県議会となった。

各地方自治体は、住民の直接選挙によって選ばれる議員で構成される議会を持ち、都市計画、地方道、上下水道、廃棄物処理、住宅供給、図書館サービス、消防、公園・レクリエーション施設管理など、地域住民の生活に密着した広範な行政サービスを提供する責任を負っている。地方自治体の財源は、主に中央政府からの交付金、固定資産税(商業用不動産に対するもの)、サービス料金などからなる。

ダブリンを除く各県は、さらに小さな行政単位である「自治地区」(Municipal District英語)に分けられている。かつて存在した町議会(Town Council英語)は2014年の改革で廃止された。

また、アイルランドは統計および計画上の目的から3つの「広域自治体」(Regional Assembly英語)に分けられている(北部・西部地域、東部・ミッドランド地域、南部地域)。これらの広域自治体は、各地方議会から派遣された議員で構成され、EUの地域開発基金の配分などに関与するが、直接的な行政権限は持たない。

5.8. 軍事

アイルランドの軍事は、アイルランド国防軍(Óglaigh na hÉireannアイルランド語、オグーリー・ナ・ヘーレン)によって担われている。国防軍は、陸軍、海軍、空軍、および予備役国防軍から構成される。アイルランドは伝統的に軍事的中立政策を掲げており、いかなる軍事同盟にも加盟していない(北大西洋条約機構(NATO)非加盟)。そのため、国防軍の主な役割は、国家の自衛、領土保全、および国際連合平和維持活動への参加である。

国防軍の規模は比較的小さく、現役兵力は約8,500人、予備役は約13,000人である(2023年時点の推定)。軍事予算も他のヨーロッパ諸国と比較して低い水準にある。アイルランドの大統領が国防軍の最高司令官であるが、実際の指揮権は政府および国防大臣を通じて行使される。

国防軍は、1960年のコンゴ動乱への派遣以来、キプロス、レバノン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、コソボなど、数多くの国連平和維持活動(PKO)に積極的に参加しており、国際社会で高い評価を得ている。紛争地域への部隊派遣には、国連の承認、ドイル・エアラン(下院)の承認、そして政府の承認という「トリプル・ロック」と呼ばれる厳格な手続きが必要とされる。

陸軍は、歩兵部隊、砲兵部隊、工兵部隊などを有し、国内防衛およびPKO任務を主とする。特殊部隊として陸軍レンジャー部隊(Army Ranger Wing英語)が存在する。海軍は、アイルランドの広大な排他的経済水域(EEZ)の警備、漁業保護、麻薬密輸取締りなどを任務とする。空軍は、哨戒、輸送、ヘリコプターによる救難活動などを主な任務とし、戦闘機は保有していない。

アイルランドは、1999年からNATOの平和のためのパートナーシップ(PfP)に参加しており、NATO主導の平和維持活動にも限定的に協力している。また、2017年には核兵器禁止条約に署名した。

歴史的には、第二次世界大戦中、アイルランドは中立を維持したが、5万人以上のアイルランド人がイギリス軍に志願兵として参加した。冷戦期においても中立を堅持しつつ、西側諸国との協調関係を保った。シャノン空港は、その地理的条件から、アメリカ軍の兵員輸送の中継地として利用されることがあった。

6. 国際関係

アイルランドの外交政策は、伝統的な軍事的中立、欧州連合(EU)への積極的な関与、イギリスおよびアメリカ合衆国との緊密な二国間関係、そして国際連合を通じた多国間主義の推進を基調としている。

6.1. 外交政策

アイルランドは、第二次世界大戦直前から軍事的中立政策を堅持しており、いかなる軍事同盟にも加盟していない(北大西洋条約機構(NATO)非加盟)。この中立政策は、アイルランドの外交における重要な柱の一つであり、国民からも広範な支持を得ている。ただし、1999年からはNATOの平和のためのパートナーシップ(PfP)に参加し、限定的な協力を行っている。

1973年の欧州経済共同体(EEC、現EU)加盟は、アイルランドの外交・経済政策に大きな転換をもたらした。EU加盟国として、アイルランドは欧州統合プロセスに積極的に関与し、共通外交・安全保障政策(CFSP)にも参加している。EUの輪番制議長国はこれまでに6回務めており、直近では2013年前半に担当した。

アイルランドは国際連合(UN)の熱心な支持国であり、1955年の加盟以来、国際連合平和維持活動(PKO)に積極的に貢献してきた。小国ながらも、平和構築、軍縮、人権擁護、開発援助などの分野で国際社会において独自の役割を果たそうと努めている。特に、開発途上国への政府開発援助(ODA)に力を入れており、国民総所得(GNI)に対するODA比率は比較的高い水準にある。

アイルランドは、欧州評議会および経済協力開発機構(OECD)の設立メンバーでもある。

6.2. イギリスとの関係

アイルランドとイギリスの関係は、地理的な近接性、歴史的な経緯、そして経済的・文化的な繋がりの深さから、極めて重要かつ複雑なものである。8世紀に及ぶイギリスによる支配と植民地化の歴史は、アイルランド人のナショナル・アイデンティティ形成に大きな影響を与え、独立後も両国関係に影を落としてきた。特に、ジャガイモ飢饉におけるイギリス政府の対応や、独立戦争、内戦といった出来事は、アイルランド人の対英感情に複雑なものをもたらした。

北アイルランド問題は、20世紀後半における両国関係の最大の懸案事項であった。アイルランド共和国政府は、北アイルランドの平和的統一を長期的な目標としつつ、イギリス政府と協力して紛争解決に取り組み、1998年のベルファスト合意(聖金曜日協定)の成立に貢献した。この合意に基づき、アイルランドは憲法における北アイルランド領有条項を修正し、北アイルランド住民の多数派の意思を尊重する原則を確認した。合意以降、両国政府および北アイルランドの自治政府は、経済、社会、文化など多岐にわたる分野で協力を進めている。

経済的には、イギリスはアイルランドにとって伝統的に最大の貿易相手国であり、投資や観光においても重要な関係にある。両国間には共通旅行区域(Common Travel Area英語)が設定されており、両国民はパスポートなしで相互に移動し、居住、就労、社会保障サービスを受ける権利が認められている。しかし、2016年のイギリスのEU離脱(ブレグジット)決定は、この緊密な関係に新たな課題をもたらしており、特にアイルランド島における国境問題や貿易への影響が懸念されている。

近年、両国関係は過去の対立を乗り越え、相互尊重と協力に基づくパートナーシップへと発展している。2011年のイギリス女王エリザベス2世によるアイルランド公式訪問や、2014年のアイルランド大統領マイケル・D・ヒギンズによるイギリス公式訪問は、両国関係の歴史的な和解を象徴する出来事となった。

6.3. アメリカ合衆国との関係

アイルランドとアメリカ合衆国の関係は、歴史的な移民の絆、経済的な結びつき、そして文化的な親和性によって特徴づけられる。19世紀のジャガイモ飢饉以降、数百万人のアイルランド人がアメリカへ移住し、アイルランド系アメリカ人はアメリカ社会の多様な分野で大きな影響力を持つコミュニティを形成した。この歴史的背景は、両国間の特別な友好関係の基盤となっている。

経済的には、アメリカはアイルランドにとって最大の貿易相手国の一つであり、特に外国直接投資(FDI)において極めて重要な役割を果たしている。多くのアメリカの多国籍企業(特にIT、製薬、医療機器分野)がヨーロッパ本社や製造拠点をアイルランドに置いており、アイルランドの経済成長と雇用創出に大きく貢献してきた。これは、アイルランドの低い法人税率、英語を公用語とすること、教育水準の高い労働力などが要因とされている。

政治的には、アイルランドは伝統的にアメリカとの友好関係を重視しており、北アイルランド和平プロセスにおいては、歴代アメリカ政権が重要な仲介役を果たしてきた。毎年3月の聖パトリックの祝日には、アイルランド首相がワシントンD.C.を訪問し、アメリカ大統領にシャムロックを贈呈する行事が恒例となっており、両国の緊密な関係を象徴している。

アイルランドの軍事的中立政策はNATO加盟国であるアメリカの政策とは異なるが、両国はテロ対策や国際平和維持活動などの分野で協力関係にある。シャノン空港は、アメリカ軍の兵員輸送や航空機給油の中継地点として利用されることがあり、これについてはアイルランド国内で議論を呼ぶこともある。

文化的には、音楽、文学、映画など、アイルランド文化はアメリカでも広く親しまれており、アイルランド系アメリカ人コミュニティを通じて、アイルランドの伝統や祝祭がアメリカ社会に浸透している。

6.4. 大韓民国との関係

アイルランドと大韓民国(韓国)は、1983年10月4日に正式な外交関係を樹立した。それ以前の1967年には、アイルランド政府が在韓イギリス大使館を通じて在韓アイルランド人の領事業務代行を要請した記録がある。樹立後、両国は政治、経済、文化の各分野で友好協力関係を発展させてきた。

アイルランドはソウルに、韓国はダブリンにそれぞれ大使館を設置している。国際場裡において、アイルランドは伝統的にイギリスと歩調を合わせ、韓国の立場を支持することが多かった。経済的には、両国間の貿易額は着実に増加しており、主に医薬品、化学製品、機械類などが取引されている。

アイルランドは1988年のソウルオリンピックに選手団を派遣し、2002年のFIFAワールドカップでは、韓国と日本で共同開催された大会に参加したが、アイルランド代表チームは主に日本を拠点とし、韓国ではスペインとの16強戦1試合のみを行った。

近年、両国間の人的・文化的交流も活発化しており、ワーキングホリデー制度や学術交流プログラムなどが実施されている。アイルランドの文学や音楽、ケルト文化は韓国でも関心を集めており、韓国のポップカルチャー(K-POPなど)もアイルランドで若者を中心に人気を得ている。

7. 経済

アイルランド経済は、伝統的な農業国から、1990年代後半の「ケルトの虎」と称される急速な経済成長を経て、ハイテク産業や金融サービスを中心とした知識集約型経済へと大きく変貌を遂げた。低い法人税率を背景に外国からの直接投資を積極的に誘致し、多くの多国籍企業がヨーロッパの拠点としてアイルランドを選んでいる。しかし、2008年の世界金融危機では大きな打撃を受け、その後は経済再建と持続可能な成長モデルへの転換が課題となっている。経済発展の社会的側面、例えば環境問題、労働者の権利、社会的公平性への配慮も重要なテーマである。

7.1. 経済発展と動向

アイルランド経済は、1973年の欧州経済共同体(EEC、現EU)加盟を一つの転機とし、特に1990年代後半から2000年代初頭にかけて「ケルトの虎」と呼ばれる驚異的な経済成長を達成した。この背景には、欧州単一市場へのアクセス、外国直接投資(FDI)の積極的な誘致(特にアメリカのIT・製薬企業)、低い法人税率、英語を母語とする教育水準の高い労働力、そして社会的なパートナーシップに基づく安定した労使関係などがあった。この時期、アイルランドは急速に豊かになり、長年の課題であった移民流出も逆転し、多くの移民を受け入れる国へと変化した。

しかし、この高度成長は不動産バブルを伴っており、2008年の世界金融危機とリーマン・ショックを契機にバブルが崩壊、アイルランド経済は深刻な不況に陥った。国内の主要銀行が経営危機に陥り、政府は巨額の公的資金を投入して銀行救済を行ったが、財政赤字は急拡大し、2010年にはEUおよび国際通貨基金(IMF)からの金融支援を受け入れる事態となった。その後、アイルランド政府は緊縮財政、構造改革、銀行部門の再編などを断行し、経済再建に取り組んだ。

2013年末に金融支援プログラムを終了し、アイルランド経済は回復基調に入った。輸出主導で経済成長を再開し、失業率も改善した。特にIT関連の多国籍企業が引き続きアイルランド経済を牽引している。しかし、グローバル経済の変動、ブレグジットの影響、国際的な法人税制改革の動向など、外部環境の変化に対する脆弱性も指摘されている。また、国内では住宅価格の再高騰や生活費の上昇、地域間格差といった課題も抱えている。

近年の経済動向としては、持続可能な成長モデルへの転換、経済の多様化、国内企業の競争力強化、そして気候変動対策との両立などが重要な政策課題となっている。経済成長の恩恵を社会全体で分かち合い、格差を是正することも求められている。

7.2. 主要産業

アイルランドの経済は、伝統的な農畜産業から、高度な技術と知識集約型産業へと大きく構造転換を遂げた。

1. 情報技術(IT)産業:Google、Apple、Facebook(現Meta)、Microsoft、Intelといった世界的なIT企業がヨーロッパ本社や主要な拠点をアイルランドに置いている。ソフトウェア開発、データセンター運営、デジタルサービスなどが盛んであり、輸出と雇用において極めて重要な役割を担っている。

2. 製薬・医療機器産業:多くの大手グローバル製薬企業や医療機器メーカーが、アイルランドに製造拠点や研究開発拠点を設けている。高品質な製品と厳格な規制基準への対応能力が高く評価されており、アイルランドは世界有数の医薬品・医療機器輸出国となっている。

3. 金融サービス産業:ダブリンの国際金融サービスセンター(IFSC)を中心に、国際金融、航空機リース、保険、ファンド管理などの金融サービス業が発展している。EU市場へのアクセスと英語環境、専門人材の存在が強みである。

4. 農畜産業:伝統的に重要な産業であり、国土の大部分が農地や牧草地で占められている。牛肉、乳製品(バター、チーズなど)、乳児用粉ミルクなどが主要な生産品であり、輸出も盛んである。品質の高さと食品安全への取り組みが評価されている。

5. 観光業:豊かな自然景観、歴史的遺産、独自の文化(音楽、文学、パブ文化など)を背景に、観光業は重要な外貨獲得産業であり、多くの雇用を生み出している。アメリカやイギリス、ヨーロッパ大陸からの観光客が多い。

6. 食品・飲料産業:農畜産物をベースとした食品加工業も盛んであり、特にギネスビールやアイリッシュ・ウイスキーは世界的に有名である。

これらの産業は、低い法人税率、英語を公用語とすること、教育水準の高い労働力、EU加盟国であることなどを背景に発展してきた。政府は、外国直接投資の誘致を継続するとともに、国内企業の育成やイノベーション支援にも力を入れている。

7.3. 貿易

アイルランドは小規模な開放経済であり、貿易への依存度が非常に高い。輸出は経済成長の主要な牽引力となっている。

主要輸出品目:

- 医薬品・化学製品:多国籍製薬企業による生産が中心で、輸出額の大部分を占める。

- 有機化学品

- 医療機器・光学機器

- 電気機械・コンピュータ関連機器:IT企業の製品やサービス。

- 食品・飲料:牛肉、乳製品、乳児用粉ミルク、アルコール飲料(ビール、ウイスキーなど)。

- 航空機および関連部品(航空機リース産業に関連)

主要輸入品目:

- 機械類・輸送用機器

- 化学製品(医薬品原料など)

- 石油および石油製品

- コンピュータ関連機器・電気機械

- 繊維製品・衣料品

- 自動車

主要貿易相手国:

伝統的にイギリスが最大の貿易相手国であったが、EU加盟後は貿易相手国が多様化し、EU域内諸国(特にドイツ、フランス、ベルギー、オランダなど)やアメリカ合衆国との貿易が拡大している。アジア諸国(特に中国)との貿易も増加傾向にある。イギリスのEU離脱(ブレグジット)は、アイルランドの貿易パターンに影響を与えている。

アイルランドは長年にわたり大幅な貿易黒字を計上しており、これは多国籍企業による輸出が大きく貢献している。ただし、これらの企業の利益の多くは国外に送金されるため、貿易黒字の規模が必ずしも国内の豊かさを直接反映するわけではない点には留意が必要である(いわゆる「レプラコーン経済学」の問題)。

7.4. 税制

アイルランドの税制は、特に法人税の低さが国際的に注目されており、外国直接投資(FDI)誘致の主要な柱の一つとなっている。

法人税:

アイルランドの標準法人税率は12.5%であり、これは欧州連合(EU)加盟国の中で最も低い水準の一つである。この低い税率は、1990年代後半から段階的に導入され、多くの多国籍企業がアイルランドにヨーロッパ本社や主要な事業拠点を設ける大きな誘因となった。特に、IT、製薬、医療機器などの高付加価値産業の企業が集積している。

ただし、この低税率政策は、一部の国から「タックスヘイヴン(租税回避地)」であるとの批判も受けてきた。近年、経済協力開発機構(OECD)やEU主導で国際的な法人税制改革(BEPSプロジェクト、グローバルミニマム課税など)が進められており、アイルランドもこれらの国際合意に参加し、税制の透明性向上や税源浸食・利益移転への対策を講じている。

所得税:

個人の所得に対しては、累進課税制度が採用されている。所得税率は複数の段階に分かれており、高所得者ほど高い税率が適用される。所得税に加えて、国民皆保険制度の財源となる社会保険料(PRSI: Pay Related Social Insurance)や、普遍的社会負担金(USC: Universal Social Charge)などが課される。

付加価値税(VAT):

商品やサービスの販売に対して課される間接税であり、標準税率は23%(2024年時点)である。ただし、食料品や子供服、書籍など生活必需品に対しては軽減税率(0%、9%、13.5%など)が適用される。

その他の税:

固定資産税(Local Property Tax, LPT)、キャピタルゲイン税、相続税・贈与税、印紙税、各種物品税(アルコール、タバコ、自動車燃料など)が存在する。

アイルランド政府は、税制の安定性と競争力を維持しつつ、国際的な税務コンプライアンス基準を満たすことを目指している。税収は、公共サービス、社会福祉、インフラ整備などの財源として重要な役割を担っている。

7.5. エネルギー

アイルランドのエネルギー供給は、歴史的に輸入化石燃料への依存度が高かったが、近年は国内の再生可能エネルギー資源の活用とエネルギー効率の向上に積極的に取り組んでいる。

エネルギー需給:

アイルランドは、石油や天然ガスの大部分を輸入に頼っている。国内にも小規模なガス田(コリンガス田など)が存在し、天然ガスを生産しているが、需要の全てを賄うには至っていない。電力供給は、ESB(Electricity Supply Board)が長らく独占的な地位にあったが、市場自由化が進み、複数の民間企業も参入している。

主要エネルギー源:

- 天然ガス:発電および暖房用の主要なエネルギー源。国内生産と輸入(主にイギリスからのパイプライン経由)で供給される。

- 石油:輸送用燃料として重要。ほぼ全量を輸入。

- 石炭:かつては発電用に利用されたが、環境負荷の観点から利用は大幅に減少している。

- 再生可能エネルギー:風力、バイオマス、水力などが利用されている。

再生可能エネルギー政策:

アイルランドは、EUの再生可能エネルギー目標達成に向けて野心的な政策を掲げている。特に、風力発電はアイルランドの気候条件に適しており、陸上および洋上風力発電の開発が積極的に進められている。2021年には、アイルランドは世界で24番目に大きな風力エネルギー生産国であり、一人当たりでは世界第3位であった。政府は、2030年までに電力需要の大部分を再生可能エネルギーで賄う目標を設定している。太陽光発電や海洋エネルギー(波力、潮力)の開発も進められている。

エネルギー効率と課題:

エネルギー効率の改善も重要な政策課題であり、建物の断熱基準の強化や省エネ家電の普及などが推進されている。しかし、エネルギー安全保障の確保、送電網の近代化、再生可能エネルギー導入に伴う系統安定化、そしてエネルギー価格の安定化などが今後の課題として残されている。また、気候変動対策としての脱炭素化は、アイルランド経済社会全体にとって大きな挑戦である。

7.6. 交通

アイルランドの交通網は、道路、鉄道、航空、海運から構成されており、国内および国際的な移動と物流を支えている。

道路交通:

アイルランドの道路網は、高速道路(Motorway)、国道(National Primary Road, National Secondary Road)、地方道(Regional Road)、地域道(Local Road)からなる。特に2000年代以降、高速道路網の整備が急速に進み、首都ダブリンと主要都市(コーク、リムリック、ゴールウェイ、ウォーターフォードなど)が結ばれた。ダブリン市内では、ダブリンポートトンネルや有料の環状道路(M50)などが交通渋滞の緩和に貢献している。バスは、都市間および地方の公共交通の重要な手段であり、バス・エールン(Bus Éireannアイルランド語)が全国的な路線網を、ダブリン・バス(Dublin Bus英語)がダブリン都市圏の路線網を運営している。

鉄道交通:

鉄道網は、アイルランド国鉄(Iarnród Éireannアイルランド語)によって運営されている。ダブリンのヒューストン駅とコノリー駅を主要ターミナルとし、各都市間を結ぶインターシティサービス、ダブリン近郊の通勤列車(DART:ダブリン高速近郊線など)、および貨物輸送を行っている。北アイルランドのベルファストとの間には、北アイルランド鉄道と共同で「エンタープライズ」号が運行されている。アイルランドの鉄道の軌間は1600 mm(5フィート3インチ)であり、これはヨーロッパでは珍しい広軌である。近年、ダブリンではライトレールであるルアス(Luasアイルランド語)が導入され、市民の足として定着している。

航空交通:

主要な国際空港は、ダブリン空港、シャノン空港、コーク空港である。これらの空港からは、ヨーロッパ各地や北米への路線が多数就航している。特にロンドン-ダブリン線はヨーロッパで最も利用者の多い国際航空路の一つである。アイルランドのフラッグ・キャリアはエアリンガスであるが、格安航空会社(LCC)のライアンエアーもアイルランドを拠点とし、ヨーロッパ最大のLCCとして広範な路線網を展開している。

海運:

アイルランドは島国であるため、海運は国際貿易において重要な役割を果たしている。主要な港湾には、ダブリン港、コーク港、ロスレア港、ウォーターフォード港などがある。これらの港からは、イギリスやヨーロッパ大陸へのフェリー航路も運航されており、旅客および貨物輸送に利用されている。

交通インフラの整備は、経済発展と地域間の連携強化にとって不可欠であり、アイルランド政府は持続可能な交通システムの構築を目指し、公共交通の利用促進や二酸化炭素排出量の削減に取り組んでいる。

8. 社会

アイルランド社会は、歴史的にカトリック教会の強い影響下にありながらも、近年急速な世俗化と多文化化を経験している。人口構成は比較的若く、高い出生率を維持してきたが、近年は出生率の低下と高齢化の兆候も見られる。移民の受け入れも進み、社会の多様性が増している。言語、宗教、教育、保健医療、社会福祉、人権といった側面において、伝統と変化が共存するダイナミックな社会である。

8.1. 人口

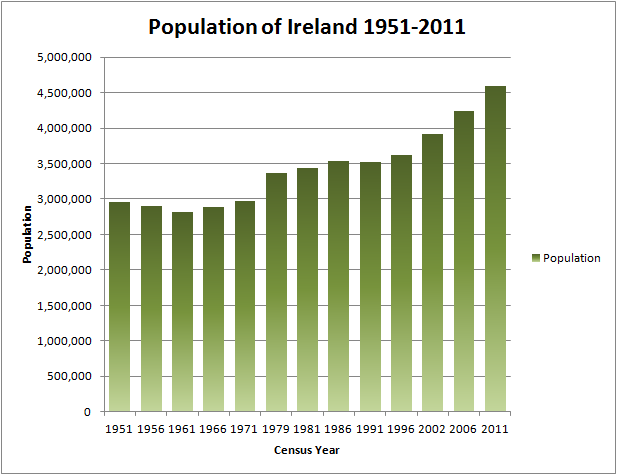

2022年の国勢調査によると、アイルランドの人口は5,149,139人で、2016年の前回調査から8%増加した。これは1851年以来初めて500万人を超えた記録である。アイルランドは歴史的に移民送り出し国であったが、1990年代後半の経済成長期(「ケルトの虎」)以降は移民受け入れ国に転じ、人口増加に貢献した。

2011年には、アイルランドの出生率はEUで最も高かった(人口1,000人あたり16人)が、近年は低下傾向にある。2017年の合計特殊出生率(TFR)は女性1人あたり1.80人で、人口維持に必要な2.1人を下回った。2014年には、出生の36.3%が未婚の女性によるものであった。

年齢構成は比較的若く、2018年の年齢の中央値は37.1歳であった。しかし、他の先進国同様、高齢化も徐々に進行している。

都市部への人口集中も顕著で、首都ダブリンとその近郊(大ダブリン都市圏)には全人口の約4割が居住している。

8.1.1. 民族と移民

アイルランドの住民の大多数は、遺伝的には先住民であるケルト系民族の子孫とされるが、歴史を通じてヴァイキング、ノルマン人、イングランド人、スコットランド人など様々な民族の影響を受けてきた。

2022年の国勢調査によると、アイルランド国籍以外の居住者は631,785人で、総人口の約12.3%を占める。これは2016年の535,475人から増加している。主な出身国は、ポーランド(93,680人)、イギリス(83,347人)、インド(45,449人)、ルーマニア(43,323人)、リトアニア(31,177人)、ラトビア(27,338人)などである。近年では、インド、ルーマニア、ブラジル、ウクライナからの移民が増加している。

アイルランド社会は多文化化が進んでおり、政府は移民の社会統合政策を推進している。一方で、移民の増加に伴う社会的な課題(住宅、雇用、社会サービスなど)も存在する。

また、アイルランドには「アイリッシュ・トラヴェラー」と呼ばれる独自の文化と言語(シェルタ語)を持つ遊動の少数民族集団が存在し、2016年の国勢調査では約3万人がアイリッシュ・トラヴェラーであると回答している。彼らは歴史的に差別や社会的排除に直面してきたが、近年その権利擁護と文化の尊重を求める動きが強まっている。

| 順位 | 都市 | 人口 | 順位 | 都市 | 人口 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ダブリン | 1,263,219 | 11 | エニス | 27,923 | ||

| 2 | コーク | 222,526 | 12 | カーロウ | 27,351 | ||

| 3 | リムリック | 102,287 | 13 | キルケニー | 27,184 | ||

| 4 | ゴールウェイ | 85,910 | 14 | ナース | 26,180 | ||

| 5 | ウォーターフォード | 60,079 | 15 | トラリー | 26,079 | ||

| 6 | ドロヘダ | 44,135 | 16 | ニューブリッジ | 24,366 | ||

| 7 | ダンドーク | 43,112 | 17 | バルブリガン | 24,322 | ||

| 8 | ソーズ | 40,776 | 18 | ポートリーシュ | 23,494 | ||

| 9 | ナヴァン | 33,886 | 19 | アスローン | 22,869 | ||

| 10 | ブレイ | 33,512 | 20 | マリンガー | 22,667 |

8.2. 言語

アイルランドの公用語は、アイルランド語(ゲール語、Gaeilgeアイルランド語)と英語である。憲法ではアイルランド語が「国の言語」および「第一公用語」と規定され、英語は「第二公用語」とされている。

歴史的にはアイルランド語が島全体の主要言語であったが、イングランドによる植民地支配とそれに続くイギリス統治の過程で英語が支配的な言語となり、アイルランド語の使用は著しく衰退した。特に19世紀のジャガイモ飢饉は、アイルランド語話者が多かった農村部に壊滅的な打撃を与え、アイルランド語の衰退を加速させた。

独立後、アイルランド政府はアイルランド語の復興と普及を重要な国家目標の一つとして掲げ、教育、行政、メディアなどの分野で様々な政策を実施してきた。学校教育ではアイルランド語が必修科目とされ、公務員には一定のアイルランド語能力が求められる。また、アイルランド語のみ、またはアイルランド語と英語のバイリンガルで放送を行うテレビ局(TG4)やラジオ局(RTÉ Raidió na Gaeltachtaアイルランド語)、新聞・雑誌も存在する。道路標識や公式文書の多くはアイルランド語と英語の併記となっている。

2016年の国勢調査によると、人口の約40%(約175万人)がアイルランド語を話せると回答したが、教育機関外で日常的にアイルランド語を使用する人は約7万4千人(総人口の約1.7%)にとどまっている。日常的にアイルランド語が話されている地域は、主に西海岸および南海岸沿いの農村部に点在する「ゲールタハト」(Gaeltachtアイルランド語)と呼ばれる地域に限られている。ゲールタハト地域では、アイルランド語の保護と振興のための特別な支援策が講じられている。

近年の移民の増加により、ポーランド語が英語、アイルランド語に次いで3番目に多く話される言語となっている。その他、リトアニア語、ルーマニア語など、様々な言語がアイルランド社会で使用されている。

8.3. 宗教

| 宗教 | 割合 (%) |

|---|---|

| ローマ・カトリック | 69.1 |

| 無宗教 | 14.5 |

| プロテスタント | 4.0 |

| イスラム教 | 1.6 |

| 回答なし | 6.7 |

| その他 | 4.1 |

アイルランドでは信教の自由が憲法で保障されており、国家は特定の宗教を国教としていない。歴史的にカトリック教会が国民の大多数を占め、社会や文化に大きな影響を与えてきた。

2022年の国勢調査によると、最も信者数が多いのはローマ・カトリックで、人口の69.1%を占める。しかし、この割合は過去数十年にわたり減少傾向にあり、アイルランド社会の世俗化が進行していることを示している(2011年の国勢調査では84.2%、2016年では78.3%であった)。

カトリックに次いで信者数が多いのは、無宗教層であり、人口の14.5%を占める。これは、特に若年層を中心に増加している。

プロテスタント諸派の信者は合わせて人口の約4.0%を占め、その中で最も大きいのはアイルランド聖公会(アングリカン・チャーチ・オブ・アイルランド)である。その他、長老派教会やメソジストなども存在する。

移民の増加に伴い、イスラム教(1.6%)、正教会、ヒンドゥー教などの信者も増加している。

かつてアイルランドでは、カトリック教会が教育、医療、社会福祉などの分野で大きな役割を担い、政治にも強い影響力を持っていた。しかし、1970年代以降、離婚の合法化(1995年)、避妊具販売の自由化、そして近年の同性婚(2015年)や中絶(2018年)の合法化といった社会変化は、カトリック教会の影響力の低下と社会の価値観の多様化を反映している。

アイルランドの守護聖人は聖パトリック、聖ブリギッド、コルンバであるが、一般的には聖パトリックが最も広く認識されている。聖パトリックの祝日(3月17日)はアイルランドのナショナル・デーとして、国内外で盛大に祝われる。

8.4. 教育

アイルランドの教育制度は、初等教育、中等教育、高等教育の3段階から構成され、主に教育・技能省の管轄下にある。

初等教育(Primary Education英語)は、通常6歳から12歳までの児童を対象とし、8年間(準備2年、正規6年)である。約3,300の小学校があり、その大部分(約90%)はカトリック教会が運営しているが、公的資金が投入されており、特定の宗教に基づく差別は禁じられている。近年は、多宗派または無宗派の学校も増加している。

中等教育(Secondary Education英語)は、通常12歳から18歳までの生徒を対象とし、前期3年(ジュニアサイクル)と後期2年または3年(シニアサイクル)からなる。ジュニアサイクル修了時には、全国統一試験であるジュニア・サーティフィケート(Junior Certificate英語)を受験する。シニアサイクルの多くは2年制で、修了時には大学進学のための全国統一試験であるリービング・サーティフィケート(Leaving Certificate英語)を受験する。一部の学校では、シニアサイクルの中間に1年間の「トランジション・イヤー」(Transition Year英語)と呼ばれる、職業体験や社会奉仕活動などを含む多様な学習プログラムを提供する期間を設けている。

高等教育(Higher Education英語)は、大学(University)、工科大学(Technological University)、教育カレッジ(College of Education)、専門カレッジなどで行われる。アイルランドには、ダブリン大学(構成カレッジはトリニティ・カレッジ)、アイルランド国立大学(構成大学はユニバーシティ・カレッジ・ダブリン、ユニバーシティ・カレッジ・コーク、ゴールウェイ大学、メイヌース大学など)、そして近年設立された工科大学群がある。

アイルランドの教育水準は国際的に高く評価されている。経済協力開発機構(OECD)の学習到達度調査(PISA)では、読解力、科学的リテラシー、数学的リテラシーの各分野で平均以上の成績を収めている。国民の高等教育修了者の割合も高い。EU市民であれば、アイルランドの初等、中等、高等教育(大学・カレッジ)は原則として授業料が無料であるが、学生サービス料や試験料などは別途必要となる。

学校教育においては、アイルランド語が必修科目となっているが、学習困難や一定年齢以降の入国などの場合には免除されることがある。

8.5. 保健医療

アイルランドの保健医療は、公的医療制度と民間医療保険の組み合わせによって提供されている。保健大臣が保健医療政策全般を管轄し、公的医療サービスは保健サービス委員会(Health Service Executive英語, HSE)によって運営され、主に一般税収によって賄われている。

アイルランドの居住者は、公的医療制度を通じて医療サービスを受ける権利を有する。一般診療医(GP)によるプライマリケアが医療アクセスの最初の窓口となることが多い。多くのGPはHSEと契約しており、特定の資格(医療カード保有者など)を持つ患者は無料でGPの診察を受けられる。それ以外の患者は自己負担が必要となる。

専門医の診察や入院治療は、公立病院およびHSEと契約した私立病院(ボランタリーホスピタル)で提供される。緊急医療は救急外来で提供されるが、GPの紹介なしに軽症で受診した場合は料金が発生することがある。出産に関する医療サービスは原則無料である。

医療カード(Medical Card英語)は、低所得者や特定の慢性疾患を持つ患者などに発行され、医療費の大部分が免除される。医療カードを持たない場合でも、一定の上限額を超える医療費の自己負担は発生しない制度(Drugs Payment Scheme英語など)や、長期疾病制度(Long-Term Illness Scheme英語)など、様々な支援制度が存在する。

民間医療保険も広く普及しており、人口の約半数が加入している。民間保険に加入することで、公立病院での個室利用や、私立病院での迅速な治療アクセスなどが可能となる。

2021年のアイルランドの平均寿命は82.4歳(男性80.5歳、女性84.3歳)であり、OECD諸国の中でも高い水準にある。乳児死亡率も低い。

課題としては、公立病院における手術や専門医の診察の待機時間が長いこと、医療従事者の不足、地域間の医療サービス格差などが指摘されている。政府は、医療制度改革を進め、より効率的で質の高い医療サービスの提供を目指している。

8.6. 社会福祉と人権

アイルランドは、社会福祉制度の充実と人権擁護において、近年大きな進展を見せている。

社会福祉制度:アイルランドの社会福祉制度は、失業手当、児童手当、障害者手当、老齢年金、住宅支援など、多岐にわたる給付とサービスを提供している。これらの制度は、主に税金と社会保険料によって賄われている。経済危機時には緊縮財政の影響を受けたが、その後は社会保障支出の回復と制度改善が進められている。ホームレス問題や住宅価格の高騰は、依然として大きな社会課題である。

男女平等:アイルランドは、世界経済フォーラムの「グローバル・ジェンダー・ギャップ報告書」で常に上位にランクされており、男女平等が進んでいる国の一つとされる。女性の政治参加や経済活動への参加は進んでいるが、賃金格差や管理職における女性比率の低さなどの課題も残る。

性的少数者の権利:アイルランドは、性的少数者(LGBTQ+)の権利擁護において、急速な進展を遂げた。1993年に同性愛行為が非犯罪化され、2010年にはシビル・パートナーシップ法が制定された。そして、2015年には国民投票により、世界で初めて国民投票によって同性結婚が法制化された。トランスジェンダーの法的性別承認に関する法整備も進んでいる。

中絶および離婚:伝統的にカトリック教会の影響が強かったアイルランドでは、長らく離婚と中絶が法律で禁止または厳しく制限されてきた。離婚は1995年の国民投票により合法化された。中絶については、1983年の憲法修正第8条(胎児の生命権を母親の生命権と同等に保護)が大きな争点となっていたが、2018年の国民投票で同条項が削除され、妊娠初期(12週まで)の中絶が合法化された。

人権状況:死刑は憲法で禁止されている。年齢、性別、性的指向、婚姻・家族状況、宗教、人種、またはトラヴェラー・コミュニティの構成員であることに基づく差別は法律で禁止されている。人権擁護機関としてアイルランド人権・平等委員会(Irish Human Rights and Equality Commission英語)が設置されている。

環境政策:アイルランドは、2002年に世界で初めてレジ袋有料化を導入し、2004年には公共の場所での喫煙を禁止するなど、先進的な環境政策を実施してきた。再生可能エネルギーの導入や温室効果ガス排出削減にも積極的に取り組んでいる。

8.7. 治安・司法

アイルランドの治安は、他の西ヨーロッパ諸国と比較して概ね良好であるが、都市部を中心に軽犯罪(スリ、置き引き、車上荒らしなど)が発生している。近年、特にダブリン市内では、若者グループによる反社会的行動や、薬物関連の犯罪、ギャング組織間の抗争とみられる凶悪犯罪も報告されており、注意が必要である。

警察組織は、ガルダ・シーハーナ(An Garda Síochánaアイルランド語、「平和の守護者」の意)と呼ばれる国家警察が一元的に担っている。ガルダは非武装(通常の制服警官は警棒と催涙スプレーのみを携帯)を原則としているが、特定の専門部隊(緊急対応部隊など)は武装している。警察官は「ガルダ」(単数形)または「ガルディー」(複数形)と呼ばれる。

2019年の犯罪発生総件数は約22万5千件で、前年比で増加した。財産犯(強盗、侵入窃盗など)は減少傾向にあるものの、車上狙い、自転車盗、強制性交、薬物・銃器犯罪、詐欺・横領などは増加傾向にある。

アイルランドの司法制度はコモン・ローに基づいており、裁判所の独立が保障されている。詳細は#司法の項を参照。

9. 文化

アイルランドの文化は、古代ケルトの伝統、キリスト教(特にカトリック)の影響、そして長年にわたるイギリスとの複雑な関係の中で形成されてきた、豊かで多様なものである。アイルランドは6つの主要なケルト民族の一つであり、その言語、音楽、神話、芸術は独自の発展を遂げた。12世紀のノルマン人侵攻と16世紀以降のイギリスによる植民地化は、英語やイギリス文化の影響をもたらしたが、アイルランド文化は多くの側面でその独自性を保ち続けている。世界中に広がるアイルランド系ディアスポラは、アイルランド文化の国際的な認知度向上に貢献し、芸術、音楽、科学の分野で多くの著名人を輩出している。

9.1. 文学

アイルランドは、英語とアイルランド語の両方で世界文学に多大な貢献をしてきた。近代アイルランド文学の嚆矢としては、ジョナサン・スウィフトによる1726年の小説『ガリヴァー旅行記』が挙げられる。18世紀の他の重要な作家としては、『トリストラム・シャンディ』のローレンス・スターンや『ウェイクフィールドの牧師』のオリヴァー・ゴールドスミスがいる。19世紀には、マライア・エッジワース、ジョン・バニム、ジェラルド・グリフィン、チャールズ・キッカム、ウィリアム・カールトン、ジョージ・ムーア、そしてサマーヴィル・アンド・ロス(イーディス・サマーヴィルとヴァイオレット・マーティン・ロス)など、数多くの小説家が登場した。ブラム・ストーカーは1897年の小説『吸血鬼ドラキュラ』の作者として最もよく知られている。

ジェイムズ・ジョイス(1882年 - 1941年)は、1922年に代表作『ユリシーズ』を出版した。これはホメロスの『オデュッセイア』をダブリンを舞台に翻案したものであり、20世紀文学におけるモダニズムの金字塔とされている。アイルランド出身の作家でノーベル文学賞を受賞したのは、詩人のウィリアム・バトラー・イェイツ(1923年)、劇作家のジョージ・バーナード・ショー(1925年)、同じく劇作家のサミュエル・ベケット(1969年)、そして詩人のシェイマス・ヒーニー(1995年、北アイルランド出身だがダブリン在住)の4人である。

アイルランドの演劇は、アベイ座を中心に発展し、イェイツ、ショー、ベケット、ジョン・ミリントン・シング、ショーン・オケーシー、ブライアン・フリール、マーティン・マクドナーなど、多くの優れた劇作家を輩出した。

アイルランド語文学も独自の伝統を持ち、パードリック・オー・コニェーラ、マーティン・オー・カイン、ヌーアラ・ニゴーニルなどが知られる。現代の作家では、コルム・トビーン、ジョン・バンヴィル、ロディ・ドイル、アン・エンライト、サリー・ルーニーなどが国際的に評価されている。短編小説もアイルランド文学の重要なジャンルであり、フランク・オコナーやウィリアム・トレヴァーなどが名手として知られる。児童文学では、オーエン・コルファーの『アルテミス・ファウルシリーズ』が人気を博している。

9.2. 音楽・舞踊

アイルランドの伝統音楽は、一般にアイリッシュ・ミュージックまたはケルト音楽として知られ、世界中で愛好されている。その特徴は、フィドル、ティン・ホイッスル、イーリアン・パイプス(アイルランド式バグパイプ)、アコーディオン、バウロン(フレームドラム)、アイリッシュ・ハープなどの楽器を用いたメロディアスな旋律とリズミカルなダンスチューン(リール、ジグ、ホーンパイプなど)である。ショーン・ノース(Sean-nósアイルランド語)と呼ばれる無伴奏の伝統歌唱も重要な要素である。パブなどで自然発生的に行われる音楽セッション(session英語)は、アイルランド音楽文化の核となっている。ザ・チーフタンズ、ザ・ダブリナーズ、プランxty、アルタンなどのグループが伝統音楽を世界に広めた。

現代のポピュラー音楽の分野でも、アイルランドは多くの国際的なアーティストを輩出している。ロックバンドのU2は、1976年の結成以来、全世界で1億7000万枚以上のアルバムを売り上げ、グラミー賞を多数受賞するなど、世界的な成功を収めている。その他、ヴァン・モリソン、シン・リジィ、クランベリーズ、エンヤ、ザ・コアーズ、ウエストライフ、ホージアなども国際的に知られている。

アイルランドの伝統舞踊であるアイリッシュ・ダンスは、大きく分けてソーシャルダンス(ケーリーダンス、セットダンス)とパフォーマンスダンス(ステップダンス)がある。特にステップダンスは、上半身を固定し、足だけを素早く動かす独特のスタイルで知られ、1994年のユーロビジョン・ソング・コンテストの幕間パフォーマンスとして生まれた『リバーダンス』によって世界的に有名になった。

アイルランドには、アイルランド国立交響楽団などのクラシック音楽の演奏団体も存在する。毎年秋に開催されるウェックスフォード・フェスティバル・オペラは、珍しいオペラ作品を上演することで国際的に評価されている。

9.3. 建築

アイルランドの建築は、古代から現代に至るまで、多様な歴史的・文化的影響を反映している。

古代・初期キリスト教建築:新石器時代の巨石記念物(ニューグレンジの羨道墳、ポウルナブローネ・ドルメンなど)は、アイルランド最古の建築物の一つである。初期キリスト教時代(5世紀~12世紀)には、ケルト十字やラウンドタワー(円筒形の石造りの塔)といった特徴的な建造物を持つ修道院(グレンダーロッホ、クロンマクノイズ、スケリッグ・マイケルなど)が各地に築かれた。これらの修道院は、簡素ながらも堅固な石造建築で知られる。

中世建築:12世紀のノルマン人侵攻以降、ロマネスク様式やゴシック様式の教会建築(クライストチャーチ大聖堂、聖パトリック大聖堂など)や、城砦(トリム城、キルケニー城など)が建設された。また、ゲール系およびノルマン系の貴族は、タワーハウス(Tower House英語)と呼ばれる石造りの塔状の住居を各地に築いた(バンラッティ城など)。

近世・近代建築:17世紀以降、イングランド支配の強化とともに、イギリス風の建築様式が導入された。18世紀には、ジョージアン様式の都市計画と建築がダブリンを中心に発展し、赤レンガ造りのタウンハウスが整然と並ぶ美しい街並みが形成された(メリオン・スクエア、フィッツウィリアム・スクエアなど)。この時代には、カスタム・ハウスやフォー・コーツといった壮大な公共建築も建設された。また、地方にはパッラーディオ建築の影響を受けたカントリーハウス(貴族の邸宅)が数多く建てられた(パワーズコートハウスなど)。

近現代建築:19世紀には、ゴシック・リヴァイヴァル建築の教会(コーヴ大聖堂など)が建設された。20世紀に入ると、アイルランドは国際的な建築様式の潮流に沿いつつも、独自の現代建築を発展させてきた。近年では、ダブリンのダブリン・ドックランズ地区の再開発(ダブリン・コンベンション・センター、ボード・ガシュ・エナジー劇場など)や、現代的なデザインの公共建築、商業施設、集合住宅などが建設されている。アイルランドで最も高い建物は、ダブリンにあるキャピタル・ドック(高さ79 m)である。

伝統的な茅葺き屋根のコテージは、アイルランドの田園風景を象徴する建築物の一つとして、今も観光客に人気がある。

9.4. メディア

アイルランドのメディアは、公共放送と民間放送、そして全国紙と地方紙からなる新聞業界、さらにオンラインメディアによって構成されている。

放送:

公共放送は、アイルランド放送協会(Raidió Teilifís Éireannアイルランド語、略称RTÉ)が担っており、テレビ受信料と広告収入によって運営されている。RTÉは、主要なテレビチャンネルであるRTÉ OneとRTÉ Two、ニュース専門チャンネルRTÉ News Now、子供向けチャンネルRTÉjrなどを放送している。また、複数のラジオ局(RTÉ Radio 1、RTÉ 2fm、RTÉ lyric fm、アイルランド語放送のRTÉ Raidió na Gaeltachtaアイルランド語)も運営している。

アイルランド語による公共放送サービスを提供するテレビ局としてTG4がある。

民間のテレビ局としては、ヴァージン・メディア・テレビジョン(Virgin Media One、Virgin Media Two、Virgin Media Threeを運営)がある。

これらのチャンネルの多くは、地上デジタル放送サービス「Saorview英語」を通じて無料で視聴可能である。有料放送プロバイダーとしては、Sky Irelandやヴァージン・メディア・アイルランドなどがある。イギリスのBBCのチャンネル(BBC One Northern Ireland、BBC Two Northern Irelandなど)も、有料放送や国境地域でのスピルオーバーを通じて広く視聴されている。

ラジオは、RTÉの全国放送に加え、民間の全国放送局(Today FM、Newstalkなど)や、多数の地方・地域ラジオ局が存在する。

新聞:

アイルランドには、伝統的に競争の激しい新聞業界があり、全国紙(アイリッシュ・タイムズ、アイリッシュ・インデペンデント、ジ・イグザミナーなど)と、各地域に根差した週刊の地方紙が存在する。また、日曜版の新聞も人気がある。イギリスの新聞(タイムズ、ガーディアン、デイリー・メールなど)も広く販売されており、アイルランドの新聞市場に影響を与えている。

映画:

アイルランド映画委員会(Screen Ireland英語)の支援のもと、アイルランドの映画産業は1990年代以降大きく成長した。国内映画の振興に加え、『ブレイブハート』や『プライベート・ライアン』のような国際的な大作映画のロケ地としても利用されている。

インターネット:

インターネットの普及率は高く、2013年のユーロスタットの報告によると、アイルランドの家庭の82%がインターネットにアクセスしており、EU平均(79%)を上回っている。

9.5. 食文化

アイルランドの食文化は、その豊かな土地と海がもたらす新鮮な食材を活かした、素朴で心温まる料理が特徴である。伝統的には、肉(特に羊肉や豚肉)、ジャガイモ、乳製品が中心であった。

代表的なアイルランド料理には以下のようなものがある。

- アイリッシュシチュー:羊肉(または牛肉)、ジャガイモ、タマネギ、ニンジンなどを煮込んだ伝統的なシチュー。

- コルカノン:マッシュポテトにケールまたはキャベツ、バター、牛乳(またはクリーム)を混ぜた料理。

- ボクスティ:すりおろしたジャガイモとマッシュポテトを混ぜて作るパンケーキまたはダンプリング。

- ベーコン・アンド・キャベツ:茹でたベーコンとキャベツに、ジャガイモとパセリソースを添えた家庭料理。

- ソーダブレッド:重曹を使って膨らませる、素朴な味わいのパン。

- フル・アイリッシュ・ブレックファスト:ベーコン、ソーセージ、卵、ブラックプディング、ホワイトプディング、焼きトマト、マッシュルーム、ベイクドビーンズなどを盛り合わせたボリュームのある朝食。

近年では、伝統的な食材を新しい調理法で提供する「モダン・アイリッシュ・キュイジーヌ」も登場し、新鮮な魚介類(サーモン、カキ、ムール貝など)や、職人手作りのチーズなどが注目されている。

飲料としては、紅茶(特にアイリッシュ・ブレックファスト・ティー)が日常的によく飲まれている。アルコール飲料では、世界的に有名な黒スタウトビールのギネスや、多様な種類のアイリッシュ・ウイスキー(シングルモルト、ポットスチルウイスキーなど)、そして伝統的な自家製蒸留酒であるポティーンなどがある。パブは、アイルランドの食文化と社会生活において重要な役割を果たしている。

9.6. スポーツ

アイルランドでは多様なスポーツが親しまれているが、特にゲーリックゲームズと呼ばれる伝統スポーツが国民的な人気を誇っている。

ゲーリックゲームズ:

ゲーリック体育協会(GAA)によって統括されるアイルランド固有のスポーツ群である。

- ゲーリックフットボール:手と足を使ってボールを運び、H型のゴールに点を入れるスポーツ。アイルランドで最も人気のある観戦スポーツの一つ。

- ハーリング:スティック(ハーリー)を使ってボール(スリotar)を打ち合い、相手ゴールに点を入れるスポーツ。世界最速のフィールドスポーツとも言われる。女子のハーリングはカモギと呼ばれる。

- その他:ゲーリックハンドボール、ラウンダーズなどがある。

GAAの各県対抗選手権(特にオールアイルランド・シニア・フットボール選手権およびハーリング選手権)は、毎年大きな盛り上がりを見せる。

サッカー:サッカーも非常に人気があり、参加人口は最も多い。国内リーグとしてリーグ・オブ・アイルランドがあるが、イングランドのプレミアリーグも多くのファンを持つ。サッカーアイルランド共和国代表は、FIFAワールドカップやUEFA欧州選手権に出場経験がある。

ラグビーユニオン:ラグビーユニオンは、アイルランド島全島を代表するアイルランド代表チームが存在し、シックス・ネイションズなどの国際大会で強豪国として知られる。ブライアン・オドリスコルやローナン・オガーラといった名選手を輩出している。

ゴルフ:アイルランドは風光明媚なゴルフコースが多数あり、人気のスポーツとなっている。パドレイグ・ハリントン、ローリー・マキロイ(北アイルランド出身)、シェーン・ローリーなど、世界的に活躍するゴルファーを多く輩出している。

競馬:競馬は、生産・調教ともに世界トップレベルであり、多くの名馬・名騎手を生み出している。カラ競馬場やレパーズタウン競馬場などが有名である。

ボクシング:ボクシングは、オリンピックにおいてアイルランドが最も多くのメダルを獲得している競技である。ケイティー・テイラーなどが国際的に活躍している。

その他、陸上競技(ソニア・オサリバンなど)、クリケット(近年人気上昇中)、自転車競技、グレイハウンドレース、モータースポーツなども行われている。

9.7. 国家の象徴

アイルランド共和国は、アイルランド島全体と共通する多くの象徴を有している。これらの象徴は、国の歴史、文化、アイデンティティを反映するものである。

- 国旗:緑、白、オレンジの三色旗(Tricolour英語)。緑はゲールおよびカトリックの伝統を、オレンジはプロテスタントおよびウィリアム3世の支持者を、そして中央の白は両者の間の平和と調和への願いを表しているとされる。19世紀半ばの青年アイルランド運動に起源を持ち、1916年のイースター蜂起で掲げられた後、アイルランド自由国時代に正式に国旗として採用された。

- 国章(ハープ):青地に金色のケルティック・ハープ(Cláirseachアイルランド語)が描かれたもの。ハープは中世以来アイルランドの象徴であり、歴代アイルランド王の紋章としても用いられてきた。現在、大統領旗や硬貨、公式文書などに広く使用されている。

- 国歌:『Amhrán na bhFiannアウラーン・ナ・ヴィーアンアイルランド語』(A Soldier's Song英語、「兵士の歌」の意)。1916年のイースター蜂起の際に反乱軍によって歌われた。元々は1912年に英語で出版されたが、1923年にアイルランド語に翻訳され、現在ではアイルランド語版がより一般的に歌われる。1926年にアイルランド自由国の国歌として正式に採用された。

- シャムロック(Shamrock英語):クローバーの一種(通常はシロツメクサまたはコメツブツメクサ)。聖パトリックが三位一体を説明する際に用いたという伝説があり、17世紀以降、アイルランドの非公式な国の花、および聖パトリックの祝日の象徴として広く用いられている。

- ナショナルカラー:緑色がアイルランドのナショナルカラーとして国際的に最もよく知られている。「エメラルドの島」という愛称もこれに由来する。歴史的には、聖パトリックを象徴する青色(セント・パトリックス・ブルー)も用いられてきた。

- 動物:アイリッシュ・ウルフハウンドやアカシカなどが、アイルランドを象徴する動物として挙げられることがある。

- その他:ラウンドタワーやケルト十字などの歴史的建造物、ケルト文様(ケルティック・ノット、トリスケリオンなど)もアイルランド文化を象徴するものとして認識されている。

これらの象徴は、アイルランドの公的機関だけでなく、民間団体やスポーツチームなどによっても広く使用されている。

9.8. 祝祭日

アイルランドの祝祭日は、キリスト教の伝統に基づくものと、国民の祝日として制定されたものがある。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記(アイルランド語 / 英語) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | Lá Caille / Lá Bliana Nuaラ・カイユ / ラ・ブリーナ・ヌアアイルランド語 New Year's Dayニューイヤーズ・デー英語 | |

| 2月第1月曜日(2023年より) | 聖ブリギッドの日 | Lá Fhéile Brídeラ・エイル・ブリーデアイルランド語 St. Brigid's Dayセント・ブリジッズ・デー英語 | 伝統的な春の始まりを祝う日。 |

| 3月17日 | 聖パトリックの祝日 | Lá Fhéile Pádraigラ・エイル・パードリグアイルランド語 St. Patrick's Dayセント・パトリックス・デー英語 | アイルランドの守護聖人聖パトリックの命日。国の祝日。 |

| 移動祝日(イースターの翌月曜日) | イースターマンデー | Luan Cáscaルアン・カースカアイルランド語 Easter Mondayイースター・マンデー英語 | |

| 5月第1月曜日 | メーデー | Lá Bealtaineラ・ベルティナアイルランド語 May Day / May Holidayメーデー / メイ・ホリデー英語 | 伝統的な夏の始まりを祝う日でもある。1994年より祝日。 |

| 6月第1月曜日 | 6月の祝日 | Lá Saoire i mí an Mheithimhラ・シーレ・イ・ミー・アン・ヴィーウアイルランド語 June Holidayジューン・ホリデー英語 | かつては聖霊降臨祭の翌月曜日(ウィットマンデー)として祝われた。 |

| 8月第1月曜日 | 8月の祝日 | Lá Saoire i mí Lúnasaラ・シーレ・イ・ミー・ルーナサアイルランド語 August Holidayオーガスト・ホリデー英語 | |

| 10月最終月曜日 | 10月の祝日 | Lá Saoire i mí Dheireadh Fómhairラ・シーレ・イ・ミー・イェレイ・フォーイルアイルランド語 October Holidayオクトーバー・ホリデー英語 | ハロウィーンに近い時期。1977年より祝日。 |

| 12月25日 | クリスマス | Lá Nollagラ・ノラグアイルランド語 Christmas Dayクリスマス・デー英語 | |

| 12月26日 | 聖ステファノの日 | Lá Fhéile Stiofáin / Lá an Dreoilínラ・エイル・シュティオファーン / ラ・アン・ドローリンアイルランド語 St. Stephen's Day / Wren Dayセント・スティーブンス・デー / レン・デー英語 |

上記の祝日は銀行休業日(Bank Holiday英語)であり、学校や多くの企業も休みとなる。聖金曜日(グッドフライデー)は公式の祝日ではないが、多くの学校や一部企業は休業となる。