1. 概要

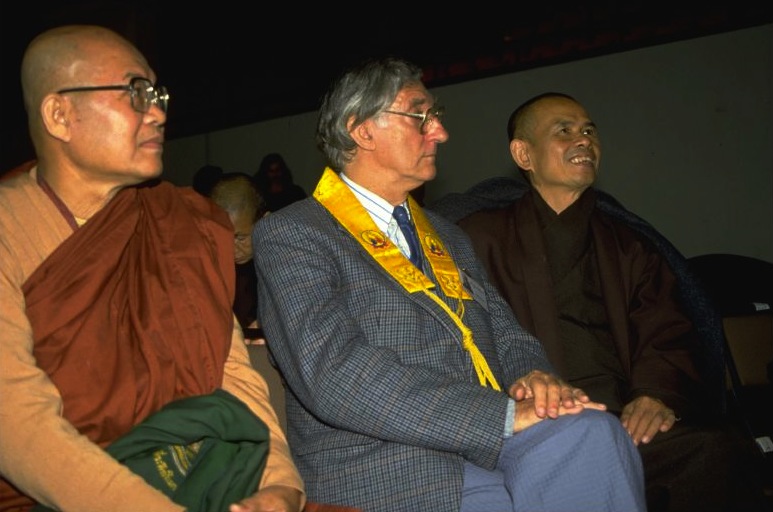

ティック・ナット・ハン(Thích Nhất Hạnhティック・ニャット・ハインベトナム語、1926年10月11日 - 2022年1月22日)は、ベトナム出身の禅僧、平和運動家、人権擁護者、詩人、教師、学者である。彼はプラム・ヴィレッジの創設者であり、「実践仏教(Engaged Buddhism英語)」の主要な提唱者として歴史的に認識されている。また、「マインドフルネスの父」とも称され、西洋における仏教の実践に大きな影響を与えた。

1960年代半ばには、社会奉仕青年学校(SYSS)を共同設立し、接現教団を創設した。ベトナム戦争に反対し、いずれの側にもつかない姿勢を表明したため、1966年に南ベトナムから追放された。1967年にはマーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師によってノーベル平和賞に推薦された。彼は世界中に多数の僧院や瞑想センターを設立し、長年にわたりフランス南西部のテニャック近郊にあるプラム・ヴィレッジ僧院を拠点として、世界各地でリトリートや講演を行った。ナット・ハン師は、紛争の非暴力的な解決策として「深く聴くこと」を提唱し、自然界のあらゆる要素の相互関連性に対する意識を高めるよう努めた。彼の著書『ベトナム:炎の海に咲く蓮』の中で、「実践仏教」という言葉を初めて用いた。

39年間の亡命生活を経て、2005年にベトナムへの訪問が許可された。2018年には、彼の「本山」であるフエ近郊の慈孝寺に戻り、95歳で逝去する2022年までそこで過ごした。

2. 生涯と背景

ナット・ハン師の幼少期から青年期にかけての人生、仏門に入るきっかけとなった背景、そして彼の思想形成に影響を与えた要素について解説する。

2.1. 出生と家族

ティック・ナット・ハン師は、1926年10月11日にベトナム中部の古都フエで「Nguyễn Xuân Bảoグエン・スアン・バオベトナム語」として生まれた。彼はグエン・ディン家の15代目の子孫であり、叙事詩『ルック・ヴァン・ティエン』の作者である詩人グエン・ディン・チエウが彼の祖先にあたる。父親のグエン・ディン・フックはフエのトゥア・ティエン省タンチュン村出身で、フランス植民地政府の役人であった。母親のチャン・ティ・ジーはクアンチ省のジオリン地区出身の主婦であった。ナット・ハン師は6人兄弟の5番目の子として生まれた。5歳になるまで、彼は大家族とともに祖母の家で暮らした。

2.2. 幼少期と精神的覚醒

ナット・ハン師は7、8歳の頃、草の上に座る穏やかな仏陀の絵を見て喜びを感じたことを回想している。学校の遠足で、彼はある山を訪れた。そこには、仏陀のように穏やかになるために昼夜静かに座ると言われる隠者が住んでいた。彼らはその地域を探索し、ナット・ハン師は自然の井戸を見つけた。そこから水を飲むと、彼は完全に満たされた気持ちになったという。この経験が、彼が仏教の僧侶になりたいと願うきっかけとなった。12歳の時、彼は僧侶になるための修行に興味を示し、両親は当初慎重であったものの、最終的に16歳でその道を追求することを許した。

3. 教育と初期の修行

ナット・ハン師が受けた仏教教育と学問的な修練の過程を紹介する。

3.1. 修道院での修行

16歳でナット・ハン師は慈孝寺の僧院に入り、そこで彼の主要な師は禅師のタン・クイ・チャン・タットであった。タン・クイ・チャン・タット師は臨済宗の43代目、リウ・クアン派の9代目に属していた。ナット・ハン師は3年間、沙弥として修行し、ベトナムの大乗仏教と上座部仏教の伝統における訓練を受けた。ここで彼はまた、中国語、英語、フランス語を学んだ。ナット・ハン師はバオ・クオック仏教学院に通った。彼はバオ・クオック学院での哲学、文学、外国語の不足に不満を抱き、1950年にそこを去った。その後、サイゴンのアン・クアン寺に居を構え、1951年に比丘として具足戒を受けた。彼はサイゴン大学に通いながら、本や詩を売って生計を立てた。サイゴン大学では文学、哲学、心理学、科学を学び、フランス文学とベトナム文学の学位を取得した。

1955年、ナット・ハン師はフエに戻り、ベトナム仏教総会(Tổng Hội Phật Giáo Việt Namベトナム語)の公式出版物である『Phật Giáo Việt Namベトナム仏教ベトナム語』の編集長を2年間務めたが、高位の僧侶たちが彼の執筆内容に不満を抱いたため、出版が停止された。彼は、これが南ベトナムの様々な仏教組織が統一されるべきだという彼の意見によるものだと考えた。1956年、彼がダラットで教えに出かけている間に、彼の名前はアン・クアン寺の記録から削除され、事実上寺から追放された。1957年後半、ナット・ハン師は瞑想に入ることを決意し、ダラット近郊のダイ・ラオ森林に「フォン・ボイ」と名付けられた僧侶の「抵抗共同体」を設立した。この期間中、彼は近くの高校で教え、人間主義的で統一された仏教の思想を広めるために執筆を続けた。

3.2. 学業と海外での活動

1959年から1961年にかけて、ナット・ハン師はサイゴンの様々な寺院で仏教に関する短期講座を教えた。その中には大規模なサー・ロイ寺も含まれており、そこでは彼の授業が途中で中止され、彼の教えに対する不承認のために彼は解任された。ベトナムの宗教的および世俗的権威からのさらなる反対に直面し、ナット・ハン師は1960年にフルブライト奨学金を受け入れ、プリンストン大学で比較宗教学を学ぶことになった。彼は1961年にプリンストン神学校で学んだ。1962年にはコロンビア大学で仏教学の講師に任命され、またコーネル大学でも講師として教えた。この頃までに、彼は母国語であるベトナム語に加えて、フランス語、漢文、サンスクリット語、パーリ語、英語に堪能になっていた。1963年にはコロンビア大学で宗教学の修士号を取得し、その後も同大学で教鞭をとった。

4. ベトナムでの活動と亡命

ベトナム戦争中の社会参加活動と、それに伴う亡命生活を中心に記述する。

4.1. ベトナム仏教の改革運動

1963年、ゴ・ディン・ジェム大統領の少数カトリック政権が軍事クーデターによって打倒された後、ナット・ハン師はティック・トリ・クアン師(ジェム政権の宗教差別に対する抗議活動で最も著名な僧侶)の要請を受け、1963年12月16日に南ベトナムに帰国し、ベトナム仏教の行政再編を支援した。会議の結果、ベトナム仏教総会と他の団体は1964年1月に統一仏教教会(UBCV)を設立し、ナット・ハン師は、執行部がベトナム戦争の終結を公に呼びかけ、将来の指導者を育成するための仏教研究機関の設立を支援し、仏教の教えに基づいた平和主義的社会福祉士を養成するセンターを設立することを提案した。

1964年、ナット・ハン師の2人の学生がラ・ボイ出版を設立した。2年以内に12冊の本が出版されたが、1966年までに「平和」という言葉が共産主義を意味すると解釈されたため、出版者たちは逮捕や投獄の危険にさらされた。ナット・ハン師はまた、UBCVの公式出版物である週刊誌『Hải Triều Âm満ち潮の音ベトナム語』の編集も行った。彼は継続的に平和と和解を提唱し、特にトンキン湾事件直後の1964年9月には和平解決を呼びかけ、ベトコンを兄弟と呼んだ。これに対し、南ベトナム政府はその後、この雑誌を閉鎖した。

1966年5月1日、慈孝寺において、ナット・ハン師は禅師のチャン・タットから「伝法」を受け、これにより彼は法師となり、慈孝寺および関連する僧院の精神的指導者となった。

4.1.1. 万行仏教大学

1964年3月13日、ナット・ハン師とアン・クアン寺の僧侶たちは、UBCVの支援と承認を得て、高等仏教研究院を設立した。後に万行仏教大学と改称されたこの大学は、サイゴンに設立された私立の教育機関で、仏教学、ベトナム文化、言語を教えていた。ナット・ハン師はそこで仏教心理学と般若波羅蜜多文学を教え、支援者からの資金調達によって大学の財政を支えた。

4.1.2. 社会奉仕青年学校(SYSS)

1964年、ナット・ハン師は社会奉仕青年学校(SYSS)を共同設立した。これは仏教徒の平和活動家の中立的な団体で、農村地域に入り、学校を設立し、診療所を建設し、村の再建を支援した。SYSSは1万人ものボランティアと社会福祉士で構成され、戦争で荒廃した村を支援し、学校を再建し、医療センターを設立した。ナット・ハン師はその後すぐに米国へ渡り、帰国を許されなかったため、チャン・コン師がSYSSの責任者となった。チャン・コン師はSYSSの設立と多くの活動の中心であり、戦争中のベトナム農村部で医療、教育、農業施設を組織した。ナット・ハン師は当初、SYSSを運営する上でかなりの自治権を与えられており、SYSSは当初万行大学の一部であった。しかし、1966年4月、フオンが学長を務める万行学生組合が「平和への呼びかけ」を発表した後、ティック・ミン・チャウ副学長は学生組合を解散させ、SYSSを大学の管轄から外した。

4.1.3. 接現教団

ナット・ハン師は、1964年から1966年の間に、僧侶と在家信者の団体である接現教団(Tiếp Hiệnベトナム語)を創設した。彼はこの団体を率い、相依という哲学的概念に基づき、五戒と十四の気づきの訓練を通じて教えを広めた。これらの訓練は、平和を促進し、戦争で荒廃した村を再建するための努力を支援するために考案された伝統的な菩薩戒の現代的な適応であった。ナット・ハン師は、SYSSの理事メンバー6人(男性3人、女性3人)を選抜し、実践仏教の十四戒律を実践することを誓願させた上で、接現教団を設立した。1981年には7人目のメンバーが加わった。

1967年、接現教団の最初のメンバー6人のうちの1人であるニャット・チ・マイは、ベトナム戦争の終結を呼びかけた後、サイゴンのトゥ・ギエム寺の前で平和への抗議として焼身自殺した。ナット・ハン師は、ティック・クアン・ドゥックをはじめとするベトナム戦争中に焼身自殺した仏教僧侶たちが自殺行為を行ったのではなく、彼らの行為は「抑圧者の心を動かし、当時のベトナム人が耐え忍んだ苦しみに世界の注意を喚起することを目的とした」ものであったと、何度も西洋人に説明している。

接現教団は、「マインドフルネスの実践、倫理的行動、社会における慈悲深い行動」に焦点を当てた在家信者と僧侶の国際的なコミュニティへと拡大した。2017年までに、この団体は数千人もの人々が十四戒律を唱えるまでに成長した。

4.2. 社会奉仕と平和運動

万行大学は、チャン・コンが共産主義者であると非難し、ナット・ハン師とSYSSとの関係を断ち切りたいと願う学長の一人によって引き継がれた。その後、SYSSは資金調達に苦労し、メンバーへの攻撃にも直面したが、紛争のいずれの側にもつかずに救援活動を続けた。

ナット・ハン師は1966年に米国に戻り、コーネル大学でベトナム仏教に関するシンポジウムを主宰し、平和のための活動を続けた。彼はコーネル大学のジョージ・マクターン・カヒン教授(米国政府の外交政策顧問でもあった)から、ベトナムにおける米国の政策に関するフォーラムへの参加を招かれた。6月1日、ナット・ハン師は米国政府に対し、以下の5つの提案を発表した。(1) 米国が「ベトナム人の願望に真に応える」政府を形成するのを支援したいという明確な声明を出すこと。(2) 米国と南ベトナムがベトナム全土での空爆を停止すること。(3) すべての反共軍事作戦は純粋に防御的であること。(4) 米国が数ヶ月以内に撤退する意思を示すこと。(5) 米国が復興費用を支払うことを申し出ること。1967年、彼はこれらの提案について『ベトナム:炎の海に咲く蓮』を執筆した。南ベトナムの軍事政権は、彼を反逆罪と共産主義者であると非難した。

米国滞在中、ナット・ハン師はゲッセマネ修道院を訪れ、トラピスト会の僧侶トーマス・マートンと会談した。南ベトナム政権がナット・ハン師の再入国を阻止すると脅した際、マートンは連帯を示すエッセイ「ニャット・ハンは私の兄弟である」を執筆した。1964年、彼の詩「誰が聞いているか、私の証人となってくれ:私はこの戦争を受け入れられない...」の発表後、米国メディアはナット・ハン師を「反戦詩人」および「親共産主義宣伝家」と呼んだ。1965年、彼はマーティン・ルーサー・キング・ジュニアに「人間の敵を探して」と題する手紙を書いた。1966年の米国滞在中、ナット・ハン師はキング牧師と会い、ベトナム戦争を公に非難するよう彼に強く促した。1967年、主にナット・ハン師の影響により、キング牧師はニューヨーク市のリバーサイド教会で「ベトナムを超えて:沈黙を破る時」と題する演説を行った。これは、米国がベトナムに関与することに公に疑問を呈した彼の最初の演説であった。同年、キング牧師は1967年のノーベル平和賞にナット・ハン師を推薦した。彼の推薦文の中で、キング牧師は「このベトナムの穏やかな僧侶以上にノーベル平和賞にふさわしい人物を個人的に知りません。彼の平和への思想は、もし適用されれば、エキュメニズム、世界同胞愛、そして人類への記念碑を築くでしょう」と述べた。キング牧師はまた、ナット・ハン師を「平和と非暴力の使徒」と呼んだ。キング牧師は、ノーベルの伝統とプロトコルに著しく違反して、彼が推薦することを選んだ候補者を賞委員会に「強い要請」とともに明らかにした。委員会はその年、賞を授与しなかった。

4.3. 亡命生活とフランスへの定住

ナット・ハン師は1966年にパリに移り、パリ和平協定に関与したベトナム仏教平和代表団の議長となった。戦争でいずれの側にもつかないことを拒否したため、ナット・ハン師は北ベトナム政府と南ベトナム政府の両方から追放された。彼はフランスで亡命を受け入れ、パリ郊外で他のベトナム難民とともに暮らした。

1969年、ナット・ハン師はフランスで統一仏教教会(Église Bouddhique Unifiéeフランス語、ベトナム統一仏教教会とは別組織)を設立した。1975年、彼はパリ南東のオーブ県トロワ近郊のオートの森にあるフォンヴァンにサツマイモ瞑想センターを設立した。その後7年間、彼は執筆に専念し、『マインドフルネスの奇跡』、『月の竹』、そして『太陽は私の心』を完成させた。

ナット・ハン師は1970年代半ばに、彼の著書、特に『マインドフルネスの奇跡』(1975年)を主要な媒体として、マインドフルネスの教えを始めた。『オン・ビーイング』のインタビューで、彼は『マインドフルネスの奇跡』が「まずベトナムの社会福祉士のために書かれた」と述べた。彼らは「毎日死の危険がある状況で生活していた。だから、彼らが仕事を続けられるように助けたいという慈悲と意欲から、『マインドフルネスの奇跡』は実践マニュアルとして書かれた。その後、西洋の多くの友人たちが、それが彼らに役立つと考えたので、私たちはそれを英語に翻訳することを許可した」と語った。1975年には「マインドフルネス」という言葉が英語圏ではほとんど認識されていなかったため、この本は当初『目覚めていることの奇跡』というタイトルであった。瞑想に限定するのではなく、日常生活にマインドフルネスを統合することに焦点を当てたこの本は、マインドフルに生きることが個人の成長、悟り、さらには世界平和を育むことができると強調した。

4.3.1. ボートピープル支援活動とシンガポールからの追放

北ベトナム軍が1975年に南部を制圧した際、ナット・ハン師はベトナムへの帰国を拒否され、共産主義政府は彼の出版物を禁止した。彼はすぐにシャム湾でベトナムのボートピープルを救助する活動を主導し始めたが、最終的にはタイとシンガポール政府からの圧力により中止した。

数年後、彼の経験を回想し、ナット・ハン師は、ボートピープルの苦境を知ったのは、シンガポールで宗教と平和に関する会議に出席していた時だったと語った。

「多くのボートピープルが海で死んでおり、シンガポールはボートピープルに対して非常に厳しい政策をとっていた...当時のシンガポールの政策はボートピープルを拒否することであり、マレーシアも同様であった。彼らはボートピープルを陸に連れてきて囚人にするよりも、海で死なせることを好んだ。ボートピープルを乗せたボートが岸に到着するたびに、彼らはボートを海に押し戻して死なせようとした。彼らは受け入れることを望まなかった。そして、慈悲の心を持ち、海で溺れるボートピープルを救うことができた漁師たちは罰せられた。彼らは非常に多額の金を払わなければならず、次回からはボートピープルを救う勇気を持てなくなるようにされた。」

彼はシンガポールに留まり、秘密の救助活動を組織した。フランス、オランダ、その他のヨーロッパ諸国の関係者の協力を得て、彼は船を雇い、海上の難民に食料、水、医薬品を届けた。ボートピープルを救助した同情的な漁師たちは彼のチームに連絡し、彼らは難民を真夜中にフランス大使館に運び、職員に発見される前に敷地内に忍び込ませ、その後警察に引き渡され、比較的安全な拘留所に収容された。ナット・ハン師の最もよく知られた詩『私の真の名前で呼んでください』は、1978年にボートピープルを支援する彼の活動中に書かれたものである。

シンガポール政府がこの秘密ネットワークを発見した際、警察は彼の事務所を包囲し、ナット・ハン師とチャン・コン師のパスポートを押収し、24時間以内に国外退去するよう命じた。当時のシンガポール駐在フランス大使ジャック・ガソーの介入によってのみ、彼らは救助活動を終了するために10日間の猶予を与えられた。

ナット・ハン師がシンガポールへの帰国を許されたのは、2010年に光明山普覚禅寺で瞑想リトリートを指導するためであった。

5. プラム・ヴィレッジと世界的な影響力

師が設立したプラム・ヴィレッジ・コミュニティと、彼の教えが西洋社会に与えた影響を中心に記述する。

5.1. プラム・ヴィレッジ・コミュニティの設立

1982年までに、サツマイモ瞑想センターは、リトリートのために訪れる人々の増加に対応するには手狭になっていた。1982年、ナット・ハン師とチャン・コン師は、フランス南西部のボルドー近郊ドルドーニュ県にプラム・ヴィレッジ僧院を設立した。プラム・ヴィレッジはヨーロッパとアメリカで最大の仏教僧院であり、200人以上の僧侶と年間1万人以上の訪問者がいる。

プラム・ヴィレッジ実践仏教コミュニティ(旧統一仏教教会)と、フランスの姉妹組織であるCongrégation Bouddhique Zen Village des Pruniersフランス語は、フランスにおけるプラム・ヴィレッジの法的に認められた統治機関である。

5.1.1. 瞑想センターの拡大

2019年までに、ナット・ハン師はフランス、米国、オーストラリア、タイ、ベトナム、香港など、いくつかの国に僧院とリトリートセンターのネットワークを構築した。ナット・ハン師と接現教団が米国に設立した追加の実践センターおよび関連組織には、ニューヨーク州パインブッシュのブルー・クリフ僧院、カリフォルニア州バークレーのマインドフル・リビング・コミュニティ、パララックス・プレス、2000年に設立されたカリフォルニア州エスコンディードのディアパーク僧院(Tu Viện Lộc Uyểnベトナム語)、ミシシッピ州ベイツビルのマグノリア・グローブ僧院(Đạo Tràng Mộc Lanベトナム語)、そしてドイツのヴァルトブロールにあるヨーロッパ応用仏教研究所が含まれる。(バーモント州のメープル・フォレスト僧院(Tu Viện Rừng Phongベトナム語)とグリーン・マウンテン・ダルマ・センター(Đạo Tràng Thanh Sơnベトナム語)は2007年に閉鎖され、パインブッシュのブルー・クリフ僧院に移転した。)これらの僧院は年間を通して一般に公開されており、在家信者向けに継続的なリトリートを提供している。一方、接現教団は、家族、ティーンエイジャー、退役軍人、エンターテイメント業界、国会議員、法執行官、有色人種など、特定の在家信者グループ向けのリトリートを開催している。

ティック・ナット・ハン財団(プラム・ヴィレッジ実践仏教コミュニティの資金調達部門として機能する慈善団体)によると、2017年時点で、ナット・ハン師が設立した僧侶教団は、世界中の9つの僧院に750人以上の僧侶を擁している。

ナット・ハン師はベトナムに2つの僧院を設立した。1つはフエ近郊の元の慈孝寺に、もう1つは中央高地にあるプラジュナ寺である。

5.2. マインドフルネスの普及

「マインドフルネスの父」と呼ばれるナット・ハン師は、仏教を西洋にもたらした主要人物の一人として、特にマインドフルネスを西洋で広く知らしめた功績が認められている。アメリカの仏教雑誌『トライシクル:仏教レビュー』の編集者であるジェームズ・シャヒーンによると、「西洋では、彼は象徴的存在です。ティック・ナット・ハンを知らない西洋の仏教徒は思いつきません。」彼の1975年の著書『マインドフルネスの奇跡』は、「マインドフルネスに基づく認知療法」によるうつ病治療へのマインドフルネスの使用の「基礎を築く」のに貢献したとされ、弁証法的行動療法(DBT)の創始者であるワシントン大学心理学教授のマーシャ・M・リネハンの研究に影響を与えた。オックスフォード大学およびオックスフォード・マインドフルネス・センターのJ・マーク・G・ウィリアムズは、「彼ができたことは、仏教の知恵の本質を伝え、それを世界中の人々がアクセスできるようにすること、そして心理科学の現代世界と現代医療システムとこれらの古代の知恵の実践との間に橋を架けることでした。そして彼はその教えの中でそれをし続けました」と述べている。ナット・ハン師の学生の一人であるジョン・カバット・ジンは、世界中の病院や医療センターで利用できるマインドフルネスストレス低減法のコースを開発した。2015年までに、約80%の医学部がマインドフルネスの訓練を提供していると報告されている。2019年までに、ナット・ハン師が提唱するマインドフルネスは、米国で11.00 億 USD産業の理論的基盤となっていると報告された。ある調査では、雇用主の35%が職場でマインドフルネスを実践していると判明した。

5.3. 執筆活動

ナット・ハン師は130冊以上の本を出版しており、そのうち100冊以上は英語で書かれ、2019年1月時点で世界中で500万部以上を売り上げている。彼の著書は、精神的なガイドや仏教の経典、マインドフルネスに関する教え、詩、物語集、仏陀の伝記、禅の実践に関する学術論文など多岐にわたり、2022年1月時点で40以上の言語に翻訳されている。1986年、ナット・ハン師はパララックス・プレスを設立した。これは非営利の出版社であり、プラム・ヴィレッジ実践仏教コミュニティの一部である。

彼の長きにわたる亡命中、ナット・ハン師の著書はしばしばベトナムに密輸され、そこで禁止されていた。

5.4. 実践仏教(Engaged Buddhism)

ナット・ハン師は「実践仏教」という英語の用語(または後に「応用仏教」とも呼ばれた)を考案し、個人の変化を生み出す積極的な役割を提唱した。彼はこの概念の起源を13世紀のベトナム皇帝チャン・ニャン・トンに帰している。チャン・ニャン・トンは僧侶となるために王位を退き、ベトナム仏教の竹林禅派を創設した。彼はまた、その実践的な性質を強調するために、後にそれを応用仏教と呼んだ。

ナット・ハン師は、初期仏教の諸派、大乗仏教、禅、そして西洋心理学からの様々な教えを組み合わせ、数息観と四念処を教え、瞑想実践に対する現代的な視点を提供した。

彼は在家仏教徒のための五戒を再定義した。伝統的には否定的な行為を控えるという形で書かれていたものを、他者の否定的な行為を防ぐ、あるいは最小限に抑えるために積極的に行動するという観点から書き直した。例えば、単に盗みを控えるだけでなく、ナット・ハン師は「不公正な慣行や危険な職場環境に対して行動を起こすことによって、人間や地球上の他の種の苦しみから他者が利益を得ることを防ぐ」と書いた。

プラム・ヴィレッジによると、ユネスコによって導入された「マニフェスト2000」は、彼らの五つのマインドフルネスの訓練に大きく触発されたという。北方の菩薩戒の伝統に倣い、ナット・ハン師は十善戒に基づき、接現教団のための十四の気づきの訓練を執筆した。彼はまた、プラム・ヴィレッジの僧侶のために法蔵部の律を更新し、その規則の数(僧侶250、尼僧348)を維持した。

5.5. 宗教間対話

ナット・ハン師は、彼が活動を始めた当初は一般的ではなかった宗教間対話への関与で知られていた。彼はマーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師やトーマス・マートンとの友情で注目され、キング牧師はナット・ハン師のノーベル賞推薦文の中で、「彼の平和への思想は、もし適用されれば、エキュメニズム、世界同胞愛、そして人類への記念碑を築くでしょう」と述べている。マートンは1966年8月に『ジュビリー』誌に「ニャット・ハンは私の兄弟である」と題するエッセイを執筆し、その中で「私はニャット・ハンと、多くの米国人よりもはるかに多くの共通点を持っていることを、ためらわずに言います。そのような絆が認められることは極めて重要です。それらは、あらゆる政治的、宗教的、文化的な境界を越えて、すべての国の若者たちを、理想よりも具体的で、プログラムよりも生き生きとした何かで結びつける、新しい連帯の絆です」と述べた。同年、ナット・ハン師はローマ教皇パウロ6世と会談し、両者はカトリック教徒と仏教徒に対し、特にベトナム紛争に関連して世界平和をもたらすよう呼びかけた。仏教学者のサリー・B・キングによると、ナット・ハン師は「彼らの教えを、特定の仏教用語ではなく、ある種の普遍的な霊性の言葉で表現することに極めて長けていた。この普遍的な霊性の言葉は、彼らが他の宗教にも表現されていると見なす基本的な価値観と同じである」という。

6. ベトナム政府との関係

ベトナム政府との複雑な関係、亡命生活、そして帰国後の活動と政府の反応について扱う。

6.1. 反戦運動と追放

ナット・ハン師とベトナム政府との関係は、長年にわたって変化した。彼は政治から距離を置いていたが、南ベトナム政府のカトリック化政策を支持しなかった。彼は米国の関与に疑問を呈し、それがサイゴン指導部との対立を生み、1966年に彼が海外にいる間に南ベトナムへの帰国を禁止された。

ベトナムを統治する共産主義政府との関係は、その反宗教的姿勢のために緊張していた。共産主義政府は彼を懐疑的に見ており、海外ベトナム人との彼の活動を不信に思い、彼の追悼法要を何度か制限した。

6.2. ベトナムへの帰国と活動

2005年、長期間の交渉の末、ベトナム政府はナット・ハン師の訪問を許可した。彼はそこで教え、彼の著書4冊をベトナム語で出版し、彼の教団の僧侶と在家信者とともに国中を旅することも許された。これには、彼の本山であるフエの慈孝寺への帰還も含まれていた。ナット・ハン師は39年間の亡命生活を経て、1月12日に到着した。この旅には論争がなかったわけではない。禁止されていた統一仏教教会(UBCV)を代表して執筆したティック・ヴィエン・ディンは、ナット・ハン師に対し、ベトナム政府の宗教の自由に関する劣悪な記録に反対する声明を出すよう求めた。ヴィエン・ディンは、政府がこの旅をプロパガンダとして利用し、宗教の自由が改善しているかのような誤った印象を与え、一方で虐待が続いていることを懸念した。

論争にもかかわらず、ナット・ハン師は2007年にベトナムに帰国した。この時、UBCVの指導者であるティック・フエン・クアンとティック・クアン・ドーは自宅軟禁下に置かれたままであった。UBCVは彼の訪問を裏切りと呼び、同胞の宗教者に対する抑圧者と協力する彼の意思の表れであると示唆した。UBCVのスポークスマンであるボー・ヴァン・アイは、「ティック・ナット・ハン師の旅は、ハノイ政府が統一仏教教会への弾圧を隠し、ベトナムにおける宗教の自由の誤った印象を作り出すために操作されていると私は信じています」と述べた。プラム・ヴィレッジのウェブサイトは、2007年のベトナム訪問の3つの目標を挙げた。それは、彼の教団の新しい僧侶を支援すること、ベトナム戦争の残された傷を癒すことを目的とした「大読経式典」を組織し実施すること、そして僧侶と在家信者のためのリトリートを主導することであった。この読経式典は当初「不正な苦しみの結び目を解き放つために、すべての人々のために平等に祈る大追悼式」と呼ばれていたが、ベトナム当局は、南ベトナム兵と米兵のために政府が「平等に」祈ることは受け入れられないと異議を唱えた。ナット・ハン師は名称を「祈りのための大追悼式」に変更することに同意した。2007年の訪問中、ナット・ハン師はグエン・ミン・チエット大統領に対し、宗教に対する政府の統制を終わらせることを提案した。その後、地方の警察官がこの件について記者に語り、ナット・ハン師がベトナムの法律を破ったと非難した。この警官は「[ナット・ハン師は]仏教に集中し、政治から手を引くべきだ」と述べた。

2005年の訪問中、ナット・ハン師の信者たちは、公式のベトナム仏教サンガのメンバーであるドゥク・ギ僧院長から、バット・ニャ僧院を占拠し、そこで修行を続けるよう招待された。ナット・ハン師の信者たちは、2006年にプラム・ヴィレッジ僧院で行われた神聖な式典中、ドゥク・ギ師がナット・ハン師から伝法を受け、彼らがバット・ニャを占拠することを同意したと述べている。ナット・ハン師の信者たちは、1,800人収容の瞑想ホールを建設するなど、僧院の開発に100.00 万 USDを費やした。当初彼の支持者たちに与えられた政府の支援は、ベトナムを米国国務省の信教の自由のブラックリストから外し、世界貿易機関への加盟の可能性を高め、海外直接投資を増やすための策略であったと現在では考えられている。この間、何千人もの人々がこのセンターを訪れて修行し、ナット・ハン師は500人以上の僧侶と尼僧をこの僧院で得度させた。

2008年、イタリアのテレビ番組でのインタビュー中、ナット・ハン師はダライ・ラマに関していくつかの発言をし、彼の信者たちはそれが中国当局を怒らせ、その結果ベトナム政府に圧力をかけたと主張している。ベトナムの国家宗教委員会の委員長は、ナット・ハン師の組織がウェブサイトにベトナムに関する誤った情報を掲載していると非難する書簡を送った。掲載された情報はベトナムの宗教政策を誤って伝え、国家統一を損なう可能性があると記されていた。委員長はナット・ハン師の信者たちにバット・ニャを去るよう要求した。書簡にはまた、ドゥク・ギ僧院長が彼らに去ってほしいと望んでいるとも記されていた。「ドゥク・ギは私たちとの誓いを破っています...私たちは、彼が僧院をプラム・ヴィレッジの伝統における礼拝の場に変えるよう私たちを招待するビデオテープを持っています。彼が死んだ後でさえ - 生涯にわたって。誰もその願いに逆らうことはできません」とファップ・カム師は述べた。2009年9月と10月には、対立が激化し、当局が電源を切り、その後ギャングの連絡を通じて集められた暴徒によって強化された警察の襲撃が行われたことで終結した。襲撃者たちは棒やハンマーを使って侵入し、数百人の僧侶と尼僧を引きずり出した。「高位の僧侶たちは動物のように部屋から引きずり出され、その後雨の中に座らされ、警察が彼らをタクシーに引きずり込むまで放置され、そこで『闇社会』の悪者たちが彼らを車に押し込んだ」とある村人が電話インタビューで語った。2人の高位の僧侶は身分証明書を取り上げられ、故郷の町で何の罪状もなく自宅軟禁に置かれた。僧侶たちは詠唱で応じたが、政府による迫害は続いた。

7. 思想と教え

師の核となる仏教思想と教えを体系的に解説する。

7.1. 相依(Interbeing)と開かれた心

ナット・ハン師は、「interbeing(相依)」という英語の用語を、「inter-」という接頭辞と動詞「to be」を組み合わせて創り出し、すべての現象の相互連結性を表した。これは、法蔵大師の『華厳経』の要約である「金獅子章」にある中国語の「相即」に触発されたものである。一部の学者は、それが「禅の哲学的基礎を提供する」とよく言われる般若波羅蜜多の表現であると信じていた。ナット・ハン師はまた、深遠な教えをシンプルなフレーズやたとえ話で表現することでも知られていた。例えば、「太陽は私の心」は、すべてのものの相互依存性に関する瞑想の洞察であった。彼は「泥がなければ蓮の花も咲かない」という言葉を使って、覚醒と煩悩、幸福と不幸の相互関係を説明した。一方、「雲は決して死なない」は、生と死を超えた現象についての思索である。不二一元論を教えるために、彼はしばしば左手と右手の話をした。彼の無願(apranihita英語)に関する瞑想は、川の物語を通して語られた。波と水の関係は、「真理と現象の無礙融通の法界」を説明した。

ナット・ハン師は2014年9月に『般若心経』の新しい英語訳とベトナム語訳を完成させた。彼の学生への手紙の中で、彼はこれらの新しい翻訳を執筆した理由として、元のテキストの言葉の選択が悪かったために、約2000年もの間、これらの教えに重大な誤解が生じてきたと考えていたからだと述べた。

7.1.1. 唯現の教え

瑜伽行唯識学派と法相宗の教えを継承し、ナット・ハン師は「意識の性質に関する五十の詩」を著した。彼は、ある種の観念論への誤解を避けるため、この教えを「唯識」(vijnana-matrata英語)ではなく「唯現」(vijnapti-matrata英語)と呼ぶことを好んだ。

7.2. マインドフルネスの実践

日常生活におけるマインドフルネスの実践方法とその重要性に関する教えを記述する。

7.3. 応用仏教(Applied Buddhism)

仏教の教えを現実社会の問題解決に応用しようとするナット・ハン師の努力について説明する。

8. 最晩年と逝去

師の健康状態の悪化、ベトナムへの帰国後の生活、そして入寂に至るまでの過程を扱う。

8.1. 健康悪化と帰国

2014年11月、ナット・ハン師は重度の脳出血に見舞われ、入院した。数ヶ月のリハビリテーションの後、ボルドー・セガレン大学の脳卒中リハビリテーションクリニックを退院した。2015年7月、彼は回復を早めるため、カリフォルニア大学サンフランシスコ校医療センターでの積極的なリハビリテーションプログラムを受けるためにサンフランシスコへ飛んだ。彼は2016年1月にフランスに戻った。2016年をフランスで過ごした後、ナット・ハン師はタイのプラム・ヴィレッジへ向かった。彼はタイ滞在中も東洋と西洋の専門医の診察を受け続けたが、その後の人生で言葉によるコミュニケーションは不可能になった。

2018年11月、プラム・ヴィレッジ・コミュニティからのプレスリリースは、当時92歳だったナット・ハン師が最後にベトナムに帰国し、「残りの日々」を慈孝寺で過ごすことを確認した。高弟たちとの会合で、彼は「質問に対するジェスチャー、頷き、首を振ることで、ベトナムに戻りたいという願いを明確に伝えた」という。2019年1月、プラム・ヴィレッジの代表であるシスター・トゥルー・デディケーションは次のように書いている。

「タイ(先生)の健康状態は著しく安定しており、東洋医学と鍼治療を受け続けています。雨が止むと、タイは車椅子で、弟子たちとともに、本山の池や仏塔を訪れるのを楽しみに外に出てきます。多くの修行者、在家信者、僧侶が慈孝寺を訪れており、コミュニティがタイの存在のもとで共に修行を楽しむ中、美しく、穏やかな雰囲気があります。」

ナット・ハン師がもはや話すことができないことは明らかであったが、ベトナム当局は彼の寺での活動を監視するために私服警察を配置した。

8.2. 死と葬儀

ナット・ハン師は2022年1月22日、95歳で慈孝寺の自坊にて逝去した。死因は7年前の脳卒中による合併症であった。彼の死は、ベトナム国内外の様々な仏教団体によって広く悼まれた。ダライ・ラマ14世、韓国の文在寅大統領、そして米国国務省も弔意を表明した。

彼の死の日に始まった5日間の葬儀は、7日間の通夜を経て、1月29日に火葬で締めくくられた。2015年の著書の中で、ナット・ハン師は自身の遺骨の処分について、彼が自身の教えの中でいかに「継続」していると信じているかを示すため、次のように述べている。

「ベトナムに、私が死んだら私の遺骨のために仏塔を建てたいという弟子がいます。彼らは『ここに私の愛する師が眠る』という銘板を置きたいと思っています。私は彼らに寺の土地を無駄にしないように言いました...もしそれでも仏塔を建てたいと主張するなら、『私はここにはいない』と銘板に書くよう提案しました。しかし、人々が理解しない場合に備えて、『私はそこにもいない』という2番目の銘板を追加してもよいでしょう。それでも人々が理解しないなら、3番目の最後の銘板に、『私はあなたの呼吸や歩き方の中に見出されるかもしれません』と書いてもよいでしょう。」

49日間の服喪期間の終わりに、ナット・ハン師の遺灰は慈孝寺とプラム・ヴィレッジに関連する寺院に分けられ、撒かれた。

9. 受賞歴と評価

ノーベル平和賞受賞者であるマーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師は、1967年にナット・ハン師をノーベル平和賞に推薦した。しかし、その年は受賞者がいなかった。ナット・ハン師は1991年に良心勇気賞を受賞した。

ナット・ハン師は2015年にパチェム・イン・テリス平和自由賞を受賞した。

2017年11月、香港教育大学は、ナット・ハン師の「マインドフルネス、平和、幸福を世界中で促進するための生涯にわたる貢献」に対し、名誉博士号を授与した。彼は香港での式典に出席できなかったため、2017年8月29日にタイで簡素な式典が行われ、エドゥHKのジョン・リー・チーキン副学長(学術担当)が大学を代表してナット・ハン師に名誉学位記とアカデミックガウンを授与した。

10. 作品リスト

- 『ベトナム:炎の海に咲く蓮』 (1967年)

- 『マインドフルネスの奇跡:瞑想実践への導入』 (1975年)

- 『ビーイング・ピース』 (1987年)

- 『太陽は私の心』 (1988年)

- 『月の竹』 (1989年)

- 『人生との約束:一人でより良く生きる方法を知るための経典』 (1990年)

- 『呼吸、あなたは生きている:完全な呼吸の気づきに関する経典』 (1990年)

- 『古き道、白い雲:仏陀の足跡をたどる』 (1991年)

- 『平和は一歩一歩:日常生活におけるマインドフルネスの道』 (1992年)

- 『幻想を切り裂くダイヤモンド:般若波羅蜜多金剛経の解説』 (1992年)

- 『雲の中の庵』 (1993年)

- 『私の真の名前で呼んでください:ティック・ナット・ハンの詩集』 (1993年)

- 『行動する愛:非暴力的な社会変革に関する著作』 (1993年)

- 『禅の鍵:禅の実践ガイド』 (1994年)

- 『愛の心を育む』 (1996年)

- 『生けるブッダ、生けるキリスト』 (1997年)

- 『理解の心:般若波羅蜜多心経の解説』 (1997年)

- 『変容と癒し:四念処に関する経典』 (1997年)

- 『真実の愛:心を覚醒させる実践』 (1997年)

- 『香しき椰子の葉:日記、1962-1966』 (1999年)

- 『故郷へ帰る:兄弟としてのイエスとブッダ』 (1999年)

- 『仏陀の教えの心』 (1999年)

- 『マインドフルネスの奇跡:瞑想マニュアル』 (1999年)

- 『解脱の道:21日間のマインドフルネス・リトリートからの講話』 (2000年)

- 『筏は岸ではない:仏教とキリスト教の意識への対話』 (2000年)

- 『あなたのポケットのための小石』 (2001年)

- 『ティック・ナット・ハン:エッセンシャル・ライティングス』 (2001年)

- 『怒り:炎を冷ます知恵』 (2001年)

- 『あなたがどこにいても自由であれ』 (2002年)

- 『私の師のローブ:新米僧侶の思い出』 (2002年)

- 『死なし、恐れなし』 (2003年)

- 『真の平和を創造する:自分自身、家族、コミュニティ、そして世界における暴力を終わらせる』 (2003年)

- 『地球に触れる:仏陀との親密な対話』 (2004年)

- 『隠者と井戸』 (2004年)

- 『愛についての教え』 (2005年)

- 『私たちの心を理解する』 (2006年)

- 『祈りのエネルギー:あなたの精神的実践を深める方法』 (2006年)

- 『今この瞬間、素晴らしい瞬間:日常生活のためのマインドフルネスの詩』 (2006年)

- 『仏陀の心、仏陀の体:悟りへの歩み』 (2007年)

- 『何もすることなく、どこへも行かずに:自分が誰であるかに目覚める』 (2007年)

- 『力の芸術』 (2007年)

- 『良き市民:悟りの社会を創造する』 (2008年)

- 『マインドフル・ムーブメンツ:幸福のための10のエクササイズ』 (2008年)

- 『ガジュマルの木の下で:恐怖と悲しみを乗り越える』 (2008年)

- 『静けさのひと握り:四つの小石で幸福を』 (2008年)

- 『私たちが持つ世界:平和と生態学への仏教的アプローチ』 (2008年)

- 『蓮の開花』 (2009年)

- 『和解:インナーチャイルドを癒す』 (2010年)

- 『味わう:マインドフルな食事、マインドフルな人生』 (2010年)

- 『あなたはここにいる:現在の瞬間の魔法を発見する』 (2010年)

- 『忠実さ:持続する愛の関係を築く方法』 (2011年)

- 『新米僧侶:真実の愛の物語』 (2011年)

- 『あなたの真の家:ティック・ナット・ハンの日常の知恵』 (2011年)

- 『空間を作る:家庭での瞑想実践を創造する』 (2011年)

- 『心の目覚め:必須の仏教経典と解説』 (2012年)

- 『恐れ:嵐を乗り越えるための本質的な知恵』 (2012年)

- 『地球へのラブレター』 (2012年)

- 『ポケット版 ティック・ナット・ハン』 (2012年)

- 『コミュニケーションの芸術』 (2013年)

- 『無は何か?:子供の質問と人生、死、家族、友情、その他すべてについての禅の答え』 (2014年)

- 『泥なくして蓮なし:苦しみを変換する芸術』 (2014年)

- 『食べ方』 (2014年)

- 『愛し方』 (2014年)

- 『座り方』 (2014年)

- 『歩き方』 (2015年)

- 『リラックスの仕方』 (2015年)

- 『今の中:時間に関する瞑想』 (2015年)

- 『沈黙:騒がしい世界における静けさの力』 (2015年)

- 『世界での生活:僧侶の人生からの物語と本質的な教え』 (2016年)

- 『戦い方』 (2017年)

- 『生きる芸術:今ここでの平和と自由』 (2017年)

- 『もう一つの岸:心経の新しい翻訳と解説』 (2017年)

- 『見方』 (2018年)

- 『つながり方』 (2020年)

- 『禅と地球を救う芸術』 (2021年)

11. 関連項目

- ベトナムの仏教

- ヨーロッパの仏教

- アメリカの仏教

- プラム・ヴィレッジ・コミュニティ

12. 外部リンク

- [https://plumvillage.org/ プラムヴィレッジ|フランスのマインドフルネスリトリートセンター]

- [https://www.tnhjapan.org/ ティク・ナット・ハン マインドフルネスの教え]

- [https://www.beloved-community.net/ ティク・ナット・ハンの愛しのコミュニティ]

- [https://orderofinterbeing.org/ インタービーイング教団 (英語サイト)|ORDER OF INTERBEING|TIEP HIEN - Ordained Students of Zen Master Thich Nhat Hanh]