1. 概要

ベトナム社会主義共和国、通称ベトナムは、東南アジアのインドシナ半島東部に位置する共和制国家である。北は中華人民共和国、西はラオス、カンボジアと国境を接し、東と南は南シナ海に面している。首都はハノイ、最大の都市はホーチミン市である。人口約1億40万人を擁し、多様な民族構成を持つ。主要民族はキン族(ヴィエット族)であるが、その他53の少数民族が共生している。公用語はベトナム語であり、独自の文字体系として発展した歴史を持つが、現在はラテン文字をベースとしたクオック・グーが主に使用されている。

ベトナムの歴史は古く、紀元前のドンソン文化にまで遡る。その後、約千年にわたる中国王朝による支配(北属期)と、それに対する幾多の独立運動を経て、10世紀に呉朝が独立を達成した。以降、丁朝、李朝、陳朝、後黎朝などの諸王朝が興亡し、独自の文化を発展させるとともに、南方への領土拡大(南進)を進めた。19世紀後半にはフランスの植民地支配下に置かれ、フランス領インドシナの一部となった。第二次世界大戦中の日本軍による占領、そして戦後のフランスによる再支配に対する第一次インドシナ戦争を経て、ベトナムは南北に分断された。

その後、アメリカ合衆国の介入によってベトナム戦争が勃発し、長期にわたる戦禍に見舞われた。この戦争は、枯葉剤被害や難民問題など、深刻な人道的影響をもたらした。1975年のサイゴン陥落により戦争は終結し、1976年に南北統一が達成され、ベトナム社会主義共和国が成立した。統一後は社会主義体制の構築が進められたが、カンボジア・ベトナム戦争や中越戦争の影響、計画経済の限界などから経済的困難に直面した。1986年に開始されたドイモイ(刷新)政策によって市場経済システムが導入され、経済は大きく発展したが、同時に貧富の格差拡大や人権問題などの課題も抱えている。

政治体制はベトナム共産党による一党独裁制であり、国家主席、首相、国会議長、そして党書記長が国家運営の中核を担う。外交政策は「全方位・多角化」を基調とし、ASEAN加盟国として、また国連など国際機関のメンバーとして、国際社会で積極的な役割を果たしている。特に、南シナ海問題など、周辺国との間には領有権を巡る緊張関係も存在する。

2. 国号

ベトナム(Việt Namヴィエットナムベトナム語、漢字:越南)という国号は、文字通りには「越の南」または「南方の越」を意味する。この名称の由来は複雑であり、歴史的変遷を経て定着したものである。「越」(Việtヴィエットベトナム語)という語は、古代中国の文献において、現在の中国南部からベトナム北部に居住していた諸民族(百越)を指す呼称として用いられた。紀元前2世紀には、現在の中国広東省・広西チワン族自治区からベトナム北部にかけての地域に南越国(ナムヴィエット、Nam Việtナムヴィエットベトナム語、漢字:南越)が成立した。

「越南」という国号が公式に記録されたのは、16世紀の預言詩『サム・チャン・チン』においてである。また、16世紀から17世紀にかけて建立された石碑にも「越南」の名称が見られ、その中には1558年に現在のハイフォン市にあるバオラム寺(Chùa Bao Lamベトナム語)に建てられたものも含まれる。

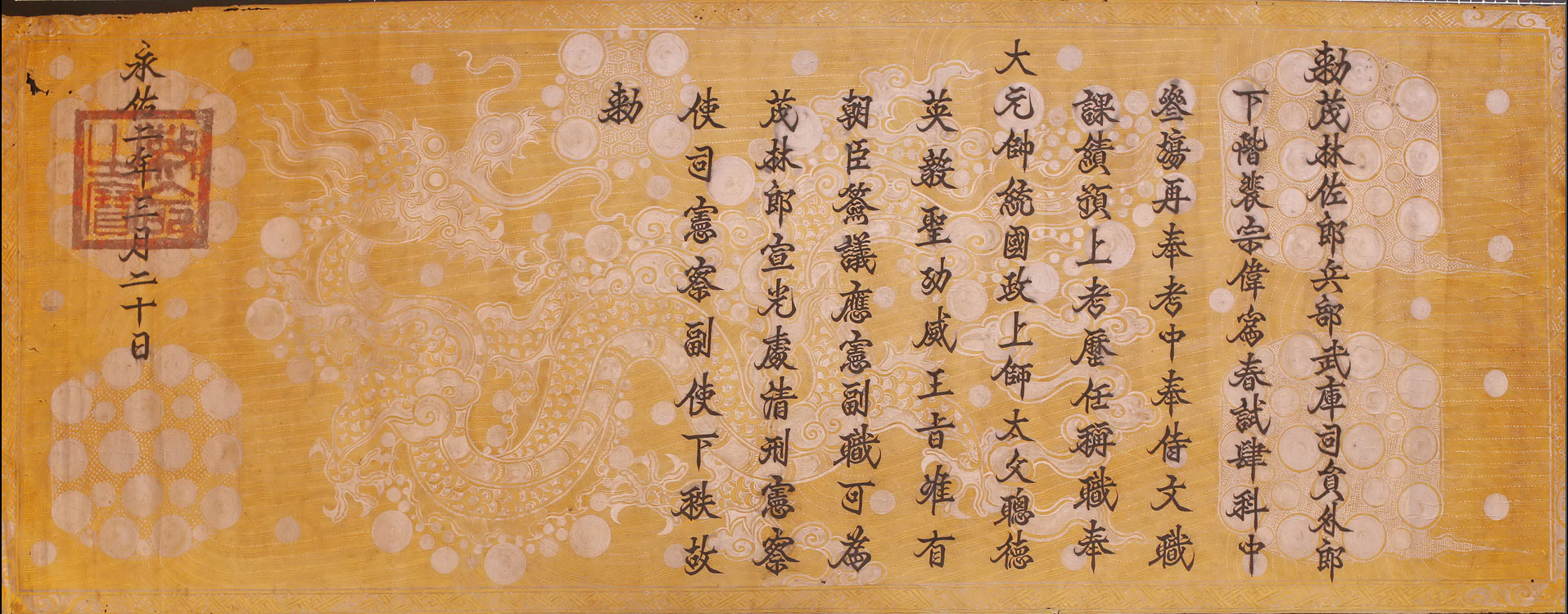

1802年、阮福映(後の嘉隆帝)が阮朝を樹立した。その治世2年目、彼は清の嘉慶帝に対し、安南を制圧した後に「南越王」の称号を授けるよう要請した。しかし、嘉慶帝は「南越」という名称が、かつて中国南部の広西・広東地域を含んでいた趙佗の南越国と関連があることを理由にこれを拒否した。その代わりとして、清の皇帝はこの地域を「越南」と呼ぶことを決定した。この名称は、中国語の語順では「越の南」を意味するが、ベトナム語の語順では「南方の越」と解釈された。1804年から1813年にかけて、嘉隆帝によって「ベトナム」は公式に使用された。

20世紀初頭には、ファン・ボイ・チャウの著作『ベトナム亡国史』や、その後ベトナム国民党(VNQDĐ)によって「ベトナム」の名称が再び用いられるようになった。1945年までは一般的に「安南」と呼ばれていたが、同年、フエのベトナム帝国政府が「ベトナム」を正式な国号として採用した。

英語における国名の表記については、「Vietnam」が一般的であるが、ベトナム政府や国連、国際標準化機構(ISO)は、「Viet Nam」(ベトナムとナムの間にスペースを入れる)を標準的な国名として正式に指定している。ベトナム国内のメディアや政府系機関では、声調記号付きのViệt Namベトナム語という表記も用いられることがある。

3. 歴史

ベトナムの歴史は、数千年にわたる複雑な発展の物語であり、先史時代の文化から始まり、中国王朝による千年以上の支配、相次ぐ独立王朝の興亡、フランスによる植民地化、そして20世紀の激動の戦争を経て、現代の社会主義国家へと至る。この長い道のりにおいて、ベトナムの人々は独自の文化を育み、国家の独立と統一のために絶え間ない闘争を続けてきた。本節では、ベトナムの先史時代からドンソン文化、中国王朝支配と独立闘争、中世諸王朝の興亡、フランス植民地時代、そしてベトナム戦争を経て南北統一、ドイモイ改革に至る現代までの歴史的変遷を概観する。各時代における政治、社会、文化の発展に加え、人々の生活や抵抗運動、そして国際関係の変化にも焦点を当てることで、ベトナムという国家の形成過程を多角的に理解することを目指す。

3.1. 先史時代と初期国家

ベトナムにおける人類の痕跡は旧石器時代にまで遡る。ザーライ省で発掘された石器は78万年前に遡ると主張されているが、この年代についてはテクタイトの共伴に基づいており、ベトナムの様々な年代の遺跡でテクタイトが発見されることから異論も存在する。約50万年前のホモ・エレクトスの化石が、ベトナム北部のランソン省やゲアン省の洞窟で発見されている。東南アジア本土で最も古いホモ・サピエンスの化石は中期更新世のもので、タムオム洞窟やハンフム洞窟から出土した孤立した歯の断片が含まれる。後期更新世のホモ・サピエンスの歯はドンカン洞窟で、完新世初期のものはマイダデュー洞窟、ランガオ洞窟、ランクオム洞窟で発見されている。

考古学的研究によれば、現在のベトナムにあたる地域は海の翡翠ロードと呼ばれる交易ネットワークに参加していた。

紀元前1000年頃までには、マー川と紅河の氾濫原における稲作の発展が、ドンソン文化の隆盛をもたらした。この文化は、精巧な銅鼓などの青銅器鋳造技術で知られている。この時期に、ベトナム初期の国家形態であるヴァンラン(文郎)やアウラック(甌雒)が出現し、その文化は紀元前1千年紀を通じて東南アジアの他の地域、海洋東南アジアにまで影響を広げた。

ベトナムの伝説によれば、紀元前2879年にフン王を戴く鴻龐(ホンバン)王朝が初めて国家(当時の呼称はシククイ(Xích Quỷ)、後にヴァンラン(文郎))を建国したとされる。紀元前257年、最後のフン王が蜀泮(トゥック・ファン)に敗れた。蜀泮は雒越(ラクヴィエット)と甌越(アウヴィエット)の諸部族を統合してアウラック(甌雒)を建国し、自ら安陽王(アン・ズオン・ヴオン)を称した。

3.2. 中国王朝による支配と独立

紀元前179年、中国の将軍趙佗(ベトナム語名:Triệu Đàチェウ・ダーベトナム語)がアンズオン王を破り、アウラックを南越国に併合した。しかし、南越国自体も紀元前111年、漢と南越の戦争(漢の南越国征服)の後、中国の漢王朝の版図に組み込まれた。これより約千年間、現在のベトナム北部は大部分が中国の支配下に置かれた(北属期)。

この間、徴姉妹(ハイ・バ・チュン)や趙氏貞(チェウ・ティ・チン、通称:趙夫人)による初期の独立運動は一時的に成功を収めたものの、鎮圧された。しかし、西暦544年から602年にかけて、前李朝の下で万春(ヴァン・スアン)として比較的長期の独立を達成した時期もあった。10世紀初頭には、曲(クック)氏の下でベトナム北部は主権ではないものの自治権を獲得した。

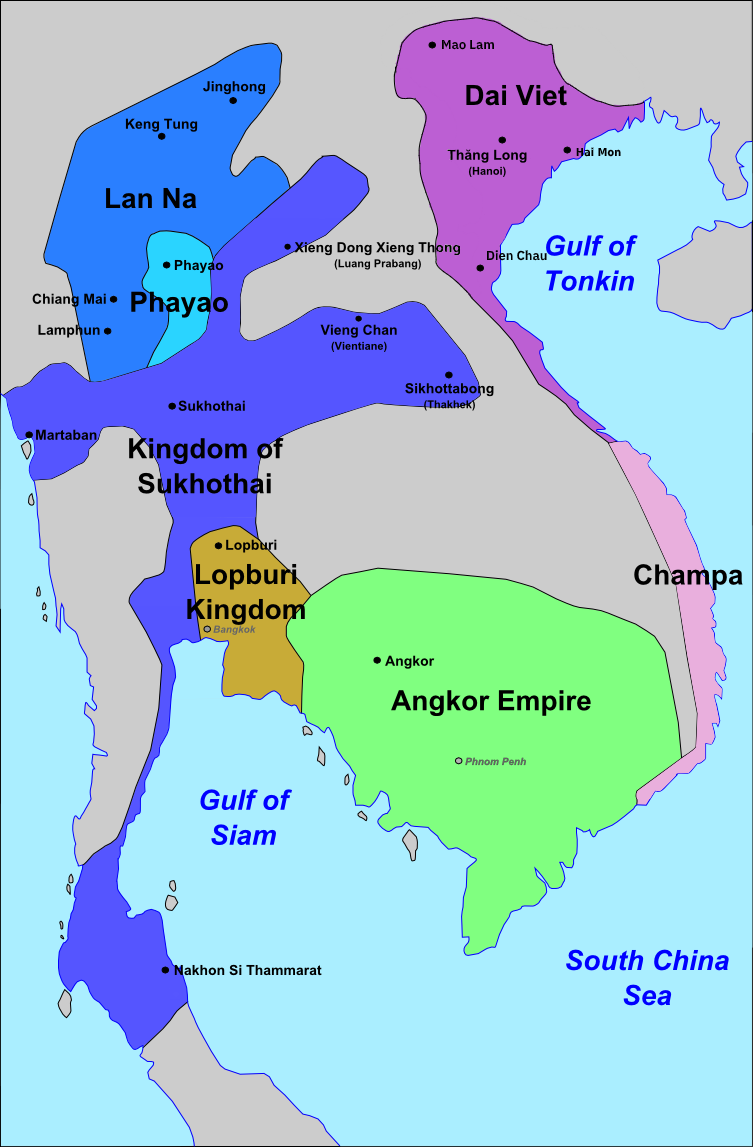

西暦938年、ベトナムの領主呉権(ゴ・クェン)は、白藤江の戦いで中国の南漢軍を破り、千年にわたる中国支配の後、939年にベトナムの完全な独立を達成した。960年代には、王朝国家である大瞿越(ダイコヴィエット)(後の大越)が建国され、李朝と陳朝の時代にはベトナム社会は黄金時代を迎えた。陳朝の治世下では、大越は3度にわたるモンゴル帝国による侵攻を撃退した。一方、仏教の大乗派が隆盛し、国教となった。1406年から1407年にかけての明・胡戦争により胡朝が滅亡し、ベトナムの独立は中国の明王朝によって一時的に中断された(第四次北属期)が、黎朝の創始者である黎利によって回復された。15世紀の黎朝、特に黎聖宗皇帝(1460年-1497年)の治世において、ベトナムの国家体制は頂点に達した。11世紀から18世紀にかけて、ベトナムの国家は「南進」として知られる漸進的な南方拡大を進め、最終的にチャンパ王国とクメール王国の一部を征服した。

3.3. 中世王朝時代

939年に呉権が南漢を破り独立を達成した後、ベトナムは独自の王朝時代へと移行した。呉権の死後、国内は十二使君の乱と呼ばれる内乱状態に陥ったが、968年に丁部領がこれを平定し、丁朝を樹立した。国号を大瞿越(ダイコヴィエット)とし、華閭(ホアルー)を都とした。丁朝は中央集権体制の確立に努めたが、内紛により短命に終わった。

980年、黎桓が前黎朝を創始した。前黎朝は宋の侵攻を撃退し(白藤江の戦い)、国内の安定を図った。しかし、黎桓の死後、皇位継承争いが起こり、国力は再び衰えた。

1009年、李公蘊(李太祖)が李朝を創始し、都を昇龍(タンロン、現在のハノイ)に遷した。李朝時代は、ベトナム史上最も安定し繁栄した時代の一つとされる。中央集権体制が一層強化され、官僚制度や法律(刑書)が整備された。農業生産が発展し、手工業や商業も盛んになった。また、仏教が国教として保護され、多くの寺院が建立されるなど、文化も大きく花開いた。対外的には、宋やチャンパとの関係を維持しつつ、国家の独立と安定を確保した。

1225年、李朝の外戚であった陳守度が、李朝最後の皇帝李昭皇から自身の甥である陳煚(陳太宗)に皇位を譲らせる形で陳朝が成立した。陳朝は、李朝の諸制度を継承しつつ、さらに発展させた。特筆すべきは、13世紀後半におけるモンゴル帝国による3度にわたる侵攻(モンゴルのベトナム侵攻)を、陳興道らの活躍により撃退したことである。これにより、ベトナムの独立は守られた。陳朝時代には、チュノム(喃字)が発明され、ベトナム語による文学作品も生まれ始めた。仏教は引き続き隆盛したが、次第に儒教の影響力も増していった。

14世紀末、陳朝の国力が衰退すると、外戚の胡季犛が権力を掌握し、1400年に皇位を簒奪して胡朝を建てた。胡季犛は国号を大虞(ダイグー)と改め、都を西都(タインドー、現在のタインホア省)に遷し、様々な改革(紙幣の発行、土地制度改革など)を断行したが、民衆の支持を得られず、また旧陳朝勢力の反発も招いた。1407年、明の永楽帝は陳朝復興を名目に大虞に侵攻し(明胡戦争)、胡朝はわずか7年で滅亡した。

3.4. 後レ朝と南北分裂

1407年の胡朝滅亡後、ベトナムは再び中国(明王朝)による支配下に入った(第四次北属期)。しかし、各地で明に対する抵抗運動が起こり、その中でタインホア省出身の黎利が頭角を現した。黎利は10年に及ぶ藍山蜂起を指導し、1427年に明軍を破って独立を回復、翌1428年に後黎朝を創始した。

後黎朝初期、特に黎聖宗(在位:1460年 - 1497年)の治世は、ベトナム史における黄金時代の一つと評される。中央集権体制が強化され、官僚制度、法典(洪徳法典)、軍事制度などが整備された。儒教が国家の指導理念として重視され、教育も振興された。農業生産が拡大し、商工業も発展した。対外的には、南方のチャンパ王国を制圧し(1471年)、領土を拡大した(南進)。

しかし、16世紀に入ると後黎朝の権威は衰え、莫登庸が1527年に帝位を簒奪して莫朝を建てた。これに対し、旧臣らが黎朝の皇族を擁立して抵抗し、ベトナムは北部を莫朝、南部を後黎朝(実権は阮淦、後に鄭検が掌握)が支配する南北朝時代(1533年 - 1592年)に突入した。長い戦乱の末、1592年に鄭氏が莫朝を破り、後黎朝が再興された。

しかし、後黎朝の皇帝は名目的な存在に過ぎず、実権は北部の鄭氏(東京、トンキン)と南部の阮氏(広南、クアンナム)という二つの有力な封建領主によって掌握された。鄭氏と阮氏は、ベトナムの覇権を巡って17世紀を通じて激しく対立し、鄭阮紛争と呼ばれる長期にわたる内戦を繰り広げた。この結果、ベトナムは事実上、北の鄭氏支配地域(ダンゴアイ)と南の阮氏支配地域(ダンチョン)に分裂した。この分裂状態は18世紀後半まで続いた。

阮氏は南方への勢力拡大を進め、メコンデルタ地域にまで領土を広げた。この南進政策の過程で、チャンパ王国の残存勢力は徐々にベトナムに併合され、またカンボジア(クメール)の領土も侵食された。

3.5. タイソン朝とグエン朝

18世紀後半、長期にわたる後黎朝の分裂と鄭氏・阮氏の対立は、社会矛盾を深刻化させ、各地で農民反乱が頻発した。その中で最も大規模だったのが、1771年にクイニョン近郊の西山(タイソン)で阮岳・阮侶・阮恵の三兄弟が蜂起した西山党の乱である。

西山党は急速に勢力を拡大し、まず南部の阮氏政権を打倒(1777年)、次いで北上して北部の鄭氏政権も滅ぼし(1786年)、名目的に存続していた後黎朝の昭統帝を追放した(1788年)。これにより、阮恵(後の光中帝)を中心とする西山朝がベトナムをほぼ統一した。1789年には、後黎朝復興を掲げて介入した清軍をドンダーの戦いで破り、その支配を確固たるものとした。西山朝は、土地改革や文字改革(チュノムの奨励)など、いくつかの進歩的な政策を実施したが、内紛や相次ぐ戦乱により国力は疲弊した。

一方、西山党に滅ぼされた阮氏の生き残りである阮福映(後の嘉隆帝)は、シャム(タイ)やフランス人宣教師ピニョー・ド・ベーヌらの支援を受けながら、粘り強く西山朝への抵抗を続けた。西山朝の内部対立や阮恵の死(1792年)に乗じて勢力を回復し、1802年、ついに西山朝を滅ぼしてベトナム全土を統一、阮朝を創始した。

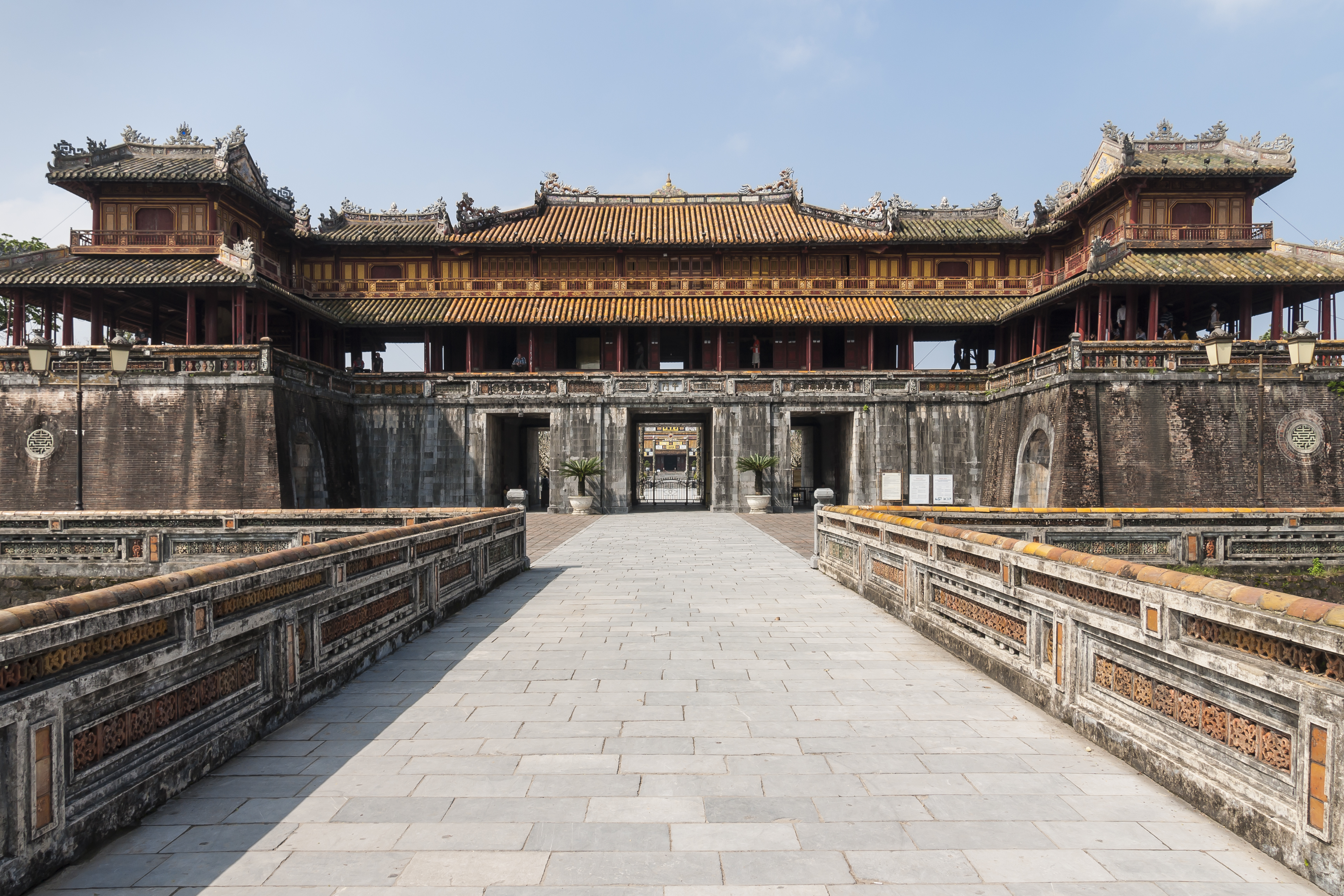

阮朝はフエを首都とし、中国(清)の制度に倣った中央集権的な統治体制を確立した。初代皇帝嘉隆帝は、国の安定と復興に努め、法典(嘉隆律例)の編纂や度量衡の統一などを行った。その後の明命帝の治世(1820年 - 1841年)には、儒教的教化が一層進められ、官僚制度が整備された。しかし、キリスト教の禁止や排外的な政策は、後のフランスによる侵略の口実を与えることになった。社会的には、地主階級の支配が強化され、農民の生活は依然として厳しいものであった。

3.6. フランス植民地時代

16世紀から、ポルトガル人やオランダ人、イギリス人、フランス人などがベトナムとの交易を試みた。17世紀には、ポルトガルやフランスのイエズス会宣教師が布教活動を開始した。スペインのドミニコ会やフランシスコ会もこれに続いた。ベトナム当局は、キリスト教化の進展を警戒し、次第に弾圧を強めた。

19世紀半ば、フランスは宣教師保護を口実にベトナムへの武力介入を開始した。1847年のダナン砲撃に始まり、1858年からのコーチシナ戦争を経て、1862年の第一次サイゴン条約により、ベトナムは南部3省(ビエンホア、ザーディン、ディントゥオン)をフランスに割譲した。フランスはこれらの地域を直轄植民地コーチシナとした。

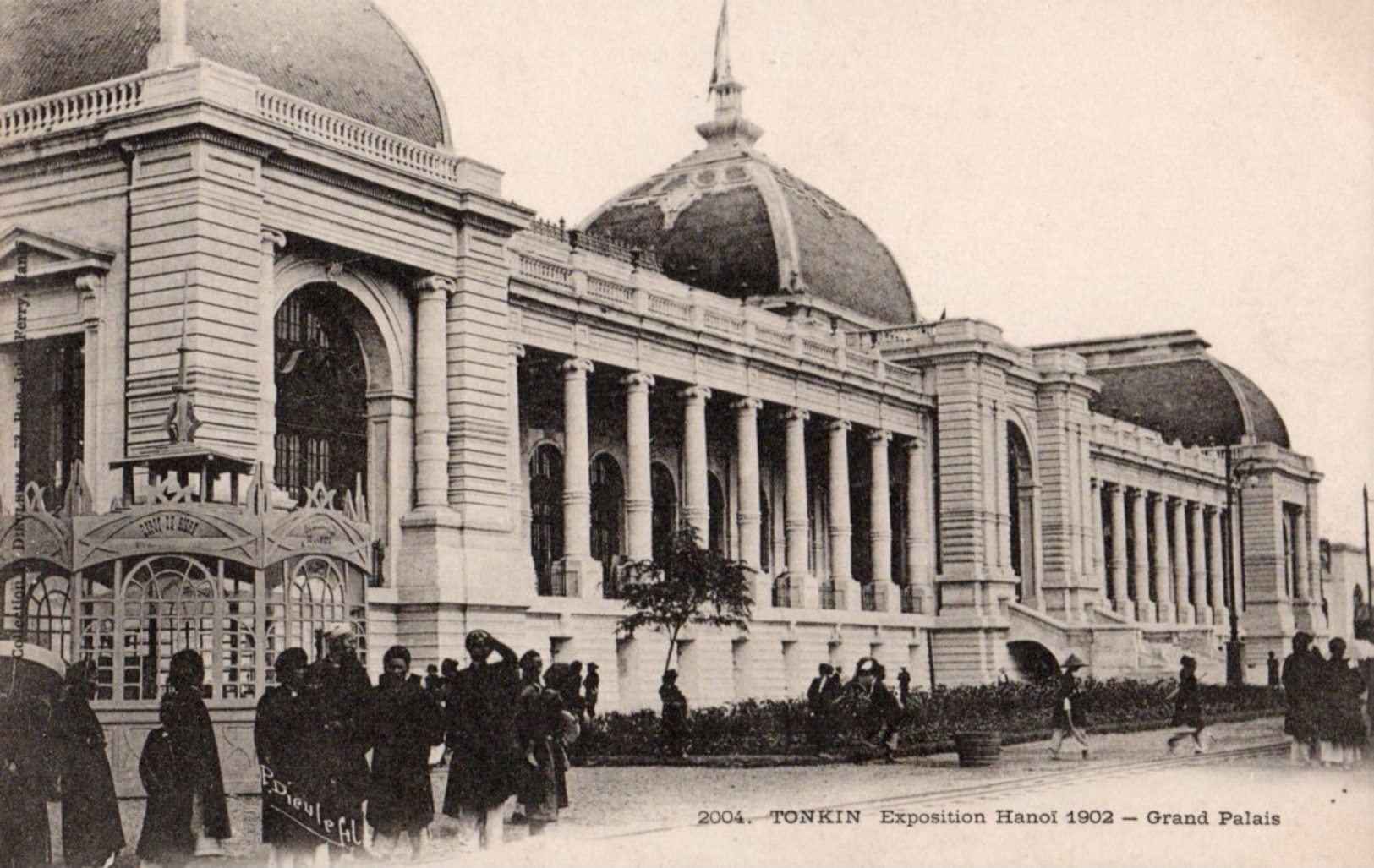

フランスはさらにベトナムへの支配を拡大し、1883年から1884年にかけてトンキン戦争(北圻戦争)とそれに続く清仏戦争を通じて、ベトナム中部(アンナン)と北部(トンキン)を保護領とした。これによりベトナム全土がフランスの支配下に入り、1887年にはカンボジア、ラオスと共にフランス領インドシナ連邦に編入された。

フランスによる植民地統治は、ベトナム社会に大きな変革をもたらした。政治的には阮朝の皇帝は名目的な存在となり、フランス総督府が実権を握った。経済的には、米、ゴム、石炭などのプランテーション農業や鉱山開発が進められ、ベトナムはフランス資本主義経済の資源供給地・市場として組み込まれた。社会的には、フランス語教育が導入され、西洋文化が流入した。しかし、これらの政策はフランスの利益を優先するものであり、ベトナム人民の生活向上には繋がらなかった。

フランスの支配に対し、ベトナムでは知識人や民衆による抵抗運動が絶え間なく続いた。初期には勤王運動のような伝統的エリート層による抵抗があり、20世紀に入るとファン・ボイ・チャウによる東遊運動や、ファン・チュー・チンによる啓蒙運動など、近代的な民族独立運動が展開された。1930年にはホー・チ・ミンらによってインドシナ共産党(後のベトナム共産党)が結成され、民族解放闘争の主導権を握るようになった。イエンバイ蜂起(1930年)など武装蜂起も起こったが、フランス軍によって鎮圧された。

第二次世界大戦中、1940年に日本軍が北部仏印に進駐し、1941年には南部仏印進駐が行われた。フランス植民地政府(ヴィシー政権)は日本の支配下で存続したが、1945年3月、日本軍は明号作戦を発動してフランスの支配を完全に排除し、バオ・ダイ帝を擁立してベトナム帝国を樹立させた。しかし、日本の敗戦(1945年8月)とともにベトナム帝国は崩壊し、ベトミン(ベトナム独立同盟)がベトナム八月革命を起こして権力を掌握、9月2日にベトナム民主共和国の独立を宣言した。この過程で、日本の占領政策や戦乱による飢饉(1945年ベトナム飢饉)が発生し、多くの犠牲者が出た。

3.7. 第一次インドシナ戦争

1945年9月2日、ホー・チ・ミン率いるベトミンはハノイでベトナム民主共和国の独立を宣言した。しかし、第二次世界大戦後、植民地再支配を目指すフランスはこれを認めず、再びベトナムに軍を進駐させた。ホー・チ・ミンは当初、フランスとの軍事衝突を避けるため穏健な姿勢を取り、フランスに対し植民地行政官の撤退と、近代的な独立国家建設のためのフランス人教授や技術者の協力を求めた。しかし、フランス臨時政府はこれらの要求、特に独立の構想に応じず、植民地支配再建のためにフランス極東遠征軍団を派遣した。

1946年末、フランス軍とベトミンとの間で武力衝突が本格化し(ハイフォン事件)、第一次インドシナ戦争(1946年 - 1954年)が勃発した。ベトミンはゲリラ戦術を駆使してフランス軍に抵抗し、農村部を中心に支配地域を拡大していった。一方、フランスはサイゴンに元皇帝バオ・ダイを擁立してベトナム国を樹立し(1949年)、ベトミンに対抗させようとした。

戦争は長期化し、冷戦の激化とともに国際的な様相を呈するようになった。中華人民共和国(1949年成立)とソビエト連邦はベトミンを支援し、アメリカ合衆国はフランスを支援した。1954年、ベトミン軍はヴォー・グエン・ザップ将軍の指揮の下、ディエンビエンフーの戦いでフランス軍を破り、決定的な勝利を収めた。

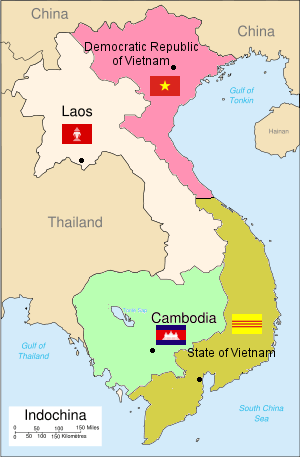

この敗北を受け、フランスは和平交渉に応じ、1954年7月21日、ジュネーヴ協定が締結された。この協定により、フランスはインドシナから撤退し、ベトナム、ラオス、カンボジアの三国が完全に独立した。ベトナムは、暫定的に北緯17度線を境に、北側のベトナム民主共和国(北ベトナム)と南側のベトナム国(南ベトナム)に分断され、2年後の1956年7月までに南北統一選挙を実施することが定められた。

協定では300日間の自由な移動期間が認められ、この間に主にカトリック教徒を中心とする約100万人の北部住民が、共産主義者による迫害を恐れて南部に移住した。この移住は、アメリカ軍による「自由への道作戦」によって大部分が支援された。

しかし、南ベトナムの首相であったゴ・ジン・ジェムは、アメリカの支持を得て1955年にバオ・ダイを追放する不正な国民投票を実施し、自ら大統領となってベトナム共和国を樹立した。ゴ・ジン・ジェム政権は統一選挙の実施を拒否し、南北分断は固定化されることになった。これにより、ベトナムはソ連と中国が支援する北ベトナムと、アメリカ、フランス、ラオス王国、中華民国、タイが支援する南ベトナムという、二つの対立する国家体制へと向かうことになった。

3.8. 南北分断とベトナム戦争

ジュネーヴ協定による南北分断は、ベトナムに新たな対立と悲劇をもたらした。国際的な合意にもかかわらず統一選挙は実施されず、ベトナムは共産主義のベトナム民主共和国(北ベトナム)と、アメリカ合衆国が支援する反共のベトナム共和国(南ベトナム)という二つの国家に分裂した。この分断は、やがてアメリカの本格的な軍事介入を招き、ベトナム全土を戦火に巻き込むベトナム戦争へと発展した。この戦争は、単なる内戦の域を超え、冷戦下における代理戦争の様相を呈し、ベトナム国民に甚大な被害と苦痛を与えただけでなく、国際政治にも大きな影響を及ぼした。このセクションでは、ベトナム戦争の勃発から終結までの経緯、関係国の立場と思惑、そして戦争がもたらした人道的影響について、多角的に記述する。

3.8.1. 戦争の経緯

1953年から1956年にかけて、北ベトナム政府は「地代削減」や「土地改革」を含む農業改革を実施したが、これは大規模な政治的抑圧を伴い、13,500人から最大10万人もの処刑者を出したとされる。一方、南ベトナムでは、ゴ・ジン・ジェム大統領が北ベトナムによる破壊活動(1956年には450人以上の南ベトナム当局者が暗殺されたとされる)に対し、数万人の共産主義容疑者を「政治再教育センター」に拘留することで対抗した。このプログラムは多くの非共産主義者をも投獄したが、一時的には国内の共産主義活動を抑制することに成功した。北ベトナム政府は、1957年11月までにこの過程で2,148人が殺害されたと主張している。

1950年代後半、ゴ・ジン・ジェム政権打倒を目指す親ハノイの南ベトナム解放民族戦線(ベトコン)が南ベトナムでゲリラ活動を開始した。1960年以降、ソ連と北ベトナムはソ連によるさらなる軍事支援を提供する条約を締結した。

1963年、ゴ・ジン・ジェムのカトリック優遇政権に対する仏教徒の不満が仏教徒危機として大規模なデモに発展し、政府による暴力的な弾圧を引き起こした。これはアメリカとの関係悪化を招き、最終的に1963年南ベトナムクーデターが発生し、ゴ・ジン・ジェムとその弟ゴ・ジン・ヌーは暗殺された。

ゴ・ジン・ジェム政権崩壊後、十数回の軍事政権が続いた末、1965年半ばに空軍元帥グエン・カオ・キと陸軍大将グエン・バン・チューが実権を握った。グエン・バン・チューは次第にグエン・カオ・キを凌駕し、1967年と1971年の不正選挙で権力を固めた。この政治的不安定の中で、共産主義勢力は勢力を拡大し始めた。

アメリカは、共産主義勢力に対する南ベトナムの闘争を支援するため、1964年のトンキン湾事件を口実に軍事顧問の派遣を拡大した。米軍は1965年までに地上戦闘作戦に関与するようになり、数年後のピーク時には50万人以上の兵力を擁した。アメリカはまた、ローリング・サンダー作戦と呼ばれる持続的な空襲も実施した。一方、中国とソ連は北ベトナムに相当量の物資援助と15,000人の戦闘顧問を提供した。共産主義勢力は、ラオスを通過するホーチミン・ルートを経由してベトコンに物資を供給した。

1968年のテト攻勢では、共産主義勢力が南ベトナムの標的を攻撃した。この攻勢は軍事的には失敗したが、アメリカ政府に衝撃を与え、アメリカ国内の世論を反戦へと転換させた。攻勢中、共産主義軍はフエで3,000人以上の民間人を虐殺した。

犠牲者の増加、国内での反戦運動の高まり、そして国際的な非難に直面し、アメリカは1970年代初頭に地上戦闘任務からの撤退を開始した。これは、南ベトナムを強化・安定させようとするベトナミゼーション政策の失敗も伴った。1973年1月27日のパリ和平協定締結後、全てのアメリカ戦闘部隊は1973年3月29日までに撤退した。

1974年12月、北ベトナムはフォクロン省を占領し、1975年の春季攻勢を開始、1975年4月30日のサイゴン陥落で最高潮に達した。南ベトナムは、北ベトナムの軍事占領下で約8年間、南ベトナム共和国臨時革命政府によって統治された。

3.8.2. 関係国の立場と国際関係

ベトナム戦争は、単なるベトナム国内の紛争ではなく、冷戦下における米ソの代理戦争という側面を色濃く持っていた。関係した主要国の立場と思惑は複雑に絡み合っていた。

- 北ベトナム(ベトナム民主共和国):ホー・チ・ミン指導の下、民族解放と国家統一を最大の目標としていた。ソビエト連邦と中華人民共和国からの軍事・経済援助を受け、南ベトナム解放民族戦線(ベトコン)を支援し、武力による統一を目指した。強固なナショナリズムと巧みな外交戦略、そしてゲリラ戦術を駆使し、大国アメリカとの長期戦を戦い抜いた。

- 南ベトナム(ベトナム共和国):ゴ・ジン・ジェム政権以降、アメリカの強力な支援の下で反共国家として成立した。しかし、政権内部の腐敗、相次ぐクーデターによる政治不安、国民の支持の欠如など、多くの問題を抱えていた。アメリカの軍事介入に依存する度合いが高く、自立した国家運営は困難であった。

- アメリカ合衆国:当初は「ドミノ理論」に基づき、東南アジアにおける共産主義の拡大を阻止することを目的として南ベトナムを支援した。トンキン湾事件を機に本格的な軍事介入を開始し、北爆や地上戦を展開したが、国内外の反戦運動の高まり、膨大な戦費と人的損失、そして戦争の泥沼化により、パリ和平協定を締結して撤退した。この戦争はアメリカ社会に深い傷跡を残し、その後の外交政策にも大きな影響を与えた。

- ソビエト連邦:北ベトナムに対し、武器、弾薬、経済援助など大規模な支援を行った。ベトナム戦争をアメリカの帝国主義的侵略と捉え、共産主義陣営の拡大と影響力強化を目指した。

- 中華人民共和国:当初は北ベトナムを支援したが、中ソ対立の激化やアメリカとの関係改善模索の中で、その立場は複雑化した。北ベトナムへの援助は継続しつつも、ソ連の影響力拡大を警戒し、独自の思惑で行動した。

- その他の国々:韓国、オーストラリア、タイ、フィリピン、ニュージーランドなどがアメリカの同盟国として南ベトナムに派兵した。一方、多くの西側諸国や非同盟諸国はアメリカの軍事介入を批判し、和平を求めた。

ベトナム戦争は、国際政治に多大な影響を与えた。アメリカの威信は失墜し、第三世界の国々の間では反米・反帝国主義の動きが強まった。また、戦争報道を通じて、戦争の悲惨さや非人道性が世界中に伝えられ、平和運動や人権意識の高まりにも繋がった。

3.8.3. 戦争による影響と人道問題

ベトナム戦争は、ベトナム社会および参戦国に深刻かつ長期的な影響を残した。

- 枯葉剤被害:米軍が散布した枯葉剤(エージェント・オレンジなど)は、広範囲の森林を破壊しただけでなく、ベトナム国民に深刻な健康被害をもたらした。数百万人が枯葉剤に曝露したとされ、癌、神経系障害、先天性奇形などの後遺症に苦しむ人々が今なお多数存在する。この問題は、戦後もベトナムとアメリカの関係における重要な課題となっている。

- 難民問題:戦争終結後、特に旧南ベトナムからは多くの人々が国外に脱出し、ボートピープルとして知られる難民問題が発生した。彼らは政治的迫害や経済的困窮を逃れ、近隣諸国や欧米諸国に渡った。この過程で多くの命が失われ、受け入れ国でも社会問題となった。

- 戦後復興の困難:長年の戦乱により、ベトナムの国土は荒廃し、経済基盤は破壊された。インフラの復旧、不発弾処理、社会秩序の再建など、戦後復興は極めて困難な道のりであった。特に、南北統一後の社会統合やイデオロギーの違いによる対立も、復興を遅らせる要因となった。

- 戦争捕虜の扱い:戦争中、双方の捕虜に対する非人道的な扱いが問題となった。拷問や虐待、劣悪な収容環境などが報告されており、国際的な非難を浴びた。

- 民間人虐殺:ソンミ村虐殺事件やフエ事件など、戦争中には多くの民間人が犠牲となる事件が発生した。これらの事件は、戦争の非情さと、一般市民が戦争に巻き込まれる悲劇を象徴している。

- 参戦国への影響:アメリカでは、ベトナム戦争は「アメリカの悪夢」とも呼ばれ、社会に深い分断をもたらした。帰還兵の多くはPTSDに苦しみ、社会復帰に困難をきたした。また、戦争の正当性や政府への信頼が大きく揺らぎ、その後のアメリカの外交・軍事政策に大きな教訓を残した。

ベトナム戦争は、その規模の大きさと影響の深刻さから、20世紀後半における最も重要な国際紛争の一つとして記憶されている。戦争がもたらした人道的悲劇は、今なお多くの人々の心に深い傷を残しており、平和の尊さと戦争の非人間性を問い続けている。

3.9. 統一後とドイモイ

1975年4月30日のサイゴン陥落によりベトナム戦争は終結し、翌1976年7月2日、南北ベトナムは正式に統一され、ベトナム社会主義共和国が成立した。統一後、ベトナムは社会主義体制の構築を急ピッチで進めた。南ベトナムの旧体制関係者に対する再教育キャンプが設置され、農場や工場の集団化が進められた。しかし、硬直的な計画経済、西側諸国による経済制裁、そして相次ぐ戦争(カンボジア・ベトナム戦争(1978年-1989年)、中越戦争(1979年))により、ベトナム経済は深刻な危機に陥った。

カンボジア侵攻は、ベトナム国内のベトナム系住民が居住する国境地帯の村々(アンザン省、キエンザン省など)でクメール・ルージュ政権による虐殺が命じられたことへの対応として行われた。ベトナム軍はカンボジアに侵攻し、プノンペンを占領後、クメール・ルージュ政権を追放した。この介入は成功し、親ベトナムの社会主義政権であるカンプチア人民共和国が樹立され、1989年まで統治した。しかし、この行動はクメール・ルージュを支援していた中国との関係を悪化させ、中国は1979年にベトナム北部への短期間の侵攻(中越戦争)を開始した。これにより、ベトナムはソ連からの経済的・軍事的援助への依存を一層深め、中国政府への不信感が高まった。

このような国内外の困難な状況の中、1986年12月、ベトナム共産党第6回全国代表者大会において、グエン・ヴァン・リン書記長を中心とする改革派指導部は、「ドイモイ(刷新)」と呼ばれる一連の経済・政治改革を開始した。ドイモイ政策は、計画経済から「社会主義志向の市場経済」への移行を目指すものであり、農業における生産請負制の導入、国営企業の自主権拡大、民間企業の活動容認、外国投資の積極的な誘致などが進められた。

ドイモイ政策の実施により、ベトナム経済は目覚ましい発展を遂げた。農業生産は飛躍的に増大し、食糧自給を達成しただけでなく、米の輸出国へと転換した。工業生産も拡大し、輸出志向型の軽工業を中心に成長した。外国からの直接投資も急増し、経済成長を力強く後押しした。この結果、ベトナムは1990年代以降、年平均7-8%という高い経済成長率を維持し、「アジアの虎」と称されるようになった。

経済発展の一方で、ドイモイ政策は新たな社会問題も生み出した。貧富の格差拡大、汚職の蔓延、環境破壊などが深刻化し、社会主義の理念と市場経済の現実との間で様々な矛盾が露呈した。また、政治体制は依然として共産党による一党支配が維持され、言論の自由や人権状況については国際社会からの批判も受けている。

現代のベトナムは、ドイモイ政策の成果を基盤としつつ、さらなる経済発展と国際社会への統合を目指している。東南アジア諸国連合(ASEAN)への加盟(1995年)、アジア太平洋経済協力会議(APEC)への参加(1998年)、世界貿易機関(WTO)への加盟(2007年)など、国際的な枠組みへの参加も積極的に進めている。しかし、国内には依然として多くの課題が山積しており、持続可能な開発と社会全体の調和をいかに実現していくかが、今後のベトナムにとって重要な課題となっている。2021年、グエン・フー・チョン党書記長は3期目の再選を果たし、数十年ぶりの強力な指導者となった。彼は2024年7月19日に死去し、トー・ラムが党書記長を引き継いだ。

4. 地理

ベトナムはインドシナ半島の東端、北緯8度から24度、東経102度から110度の間に位置する。総面積は約33.12 万 km2または33.17 万 km2である。陸上国境の総延長は4639 km、海岸線の長さは3444 kmに及ぶ。国土の最も狭い中央部クアンビン省では幅わずか50 kmであるが、北部では約600 kmに広がる。国土の大部分は丘陵地帯と密林に覆われ、平地は20%以下である。山岳地帯が国土の40%を占め、熱帯林は約42%を覆っている。

北部の紅河デルタは、面積約1.50 万 km2のほぼ三角形の平坦な地域であり、南部のメコンデルタよりも小さいが、より集中的に開発され、人口密度が高い。かつてはトンキン湾の入り江であったが、数千年かけて河川の堆積物によって埋め立てられた。メコンデルタは面積約4.00 万 km2で、標高3 m以下の低平な平野である。多くの河川や運河が網の目のように走り、大量の土砂を運ぶため、デルタは毎年60 mから80 mずつ海に向かって拡大している。

ベトナムの排他的経済水域は、南シナ海において41.77 万 km2に及ぶ。

4.1. 地形

ベトナムの地形は、南北に細長く伸びるS字型の国土が特徴的である。主要な山脈としては、国土の屋台骨を成すアンナン山脈(チュオンソン山脈)が挙げられ、ラオスとの国境線に沿って南北に連なっている。この山脈は、ベトナムの気候や文化にも大きな影響を与えている。北部には、ファンシーパン山(3143 m)を最高峰とするホアンリエンソン山脈があり、インドシナ半島全体の最高地点でもある。

国土の約4分の3は山地と高原であり、平野部は主に二つの大きなデルタ地帯に集中している。北部の紅河デルタは、ソンコイ川とその支流によって形成された肥沃な土地であり、首都ハノイを含む政治・経済の中心地となっている。南部のメコンデルタは、メコン川によって形成された広大なデルタ地帯であり、ベトナム最大の穀倉地帯である。これらのデルタ地帯は、集約的な稲作農業が行われ、高い人口密度を支えている。

ベトナムは3444 kmにも及ぶ長い海岸線を有し、美しい砂浜やリアス式海岸など多様な海岸地形が見られる。ハロン湾のような石灰岩の奇岩が点在する景勝地は、世界自然遺産にも登録されている。また、フークオック島をはじめとする大小様々な島々が点在し、豊かな海洋資源にも恵まれている。

国内には小規模な地震が記録されることがある。ソンドン洞は、2009年の発見以来、世界最大の洞窟通路として知られている。バベー湖とメコン川は、それぞれ国内最大の湖と最長の川である。

4.2. 気候

ベトナムの気候は、緯度の違いと顕著な地形の多様性により、地域ごとに大きく異なる傾向がある。冬または乾季(おおよそ11月から4月)には、モンスーン風が通常、中国沿岸から北東に吹き、トンキン湾を横切る際にかなりの湿気を帯びる。

年間平均気温は、一般的に平野部の方が山岳部よりも高く、特にベトナム南部は北部と比較して気温が高い。ホーチミン市周辺の南部平野とメコンデルタでは気温の変動が少なく、年間を通じて21 °Cから35 °Cの間で推移する。ハノイと紅河デルタ周辺地域では、気温ははるかに低く、年間を通じて15 °Cから33 °Cの間である。山岳部、高原、最北部地域では季節変動がより顕著で、気温は12月と1月の3 °Cから7月と8月の37 °Cまで変動する。冬には、中国国境に近い最北部の山々の最高峰で時折雪が降ることがある。

ベトナムはモンスーン期に降雨量が多く、年間平均降水量は1500 mmから2000 mmに達し、特に排水システムの不十分な都市部ではしばしば洪水を引き起こす。また、この国は熱帯低気圧、熱帯暴風雨、台風の影響も受ける。ベトナムは気候変動に対して最も脆弱な国の一つであり、人口の55%が低地の沿岸地域に居住している。

4.3. 生物多様性と環境問題

ベトナムはインドマレー区に位置しており、世界でも特に生物多様性が高いとされる25カ国の一つである。これは2005年の国家環境状況報告書で指摘されている。生物多様性では世界16位にランクされ、世界の種の約16%が生息している。国内では15,986種の植物相が確認されており、そのうち10%が固有種である。ベトナムの動物相には、307種の線形動物門、200種の貧毛類、145種のダニ、113種のトビムシ、7,750種の昆虫、260種の爬虫類、120種の両生類が含まれる。また、840種の鳥類と310種の哺乳類が生息しており、そのうち100種の鳥類と78種の哺乳類が固有種である。ベトナムにはハロン湾とフォンニャ=ケバン国立公園の2つの世界自然遺産があり、その他にカンザーマングローブ林、カットティエン、カットバ、キエンザン、紅河デルタ、メコンデルタ、西洋ゲアン、カマウ、クラーオチャム海洋公園など9つの生物圏保護区がある。

ベトナムには1,438種の淡水微細藻類が生息しており、全微細藻類種の9.6%を占めるほか、794種の水生無脊椎動物と2,458種の海産魚類が生息している。近年、13属、222種、30タクサの植物相がベトナムで新たに記載された。サオラ、オオムンチャク、トンキンシシバナザルなど6種の新種の哺乳類も発見されており、絶滅危惧種のエドワーズキジを含む1種の新種の鳥類も発見されている。1980年代後半には、カットティエン国立公園で少数のジャワサイの個体群が発見されたが、ベトナムにおけるこの種の最後の個体は2010年に射殺されたと報告されている。農業遺伝的多様性において、ベトナムは世界の12の原産栽培品種センターの一つである。ベトナム国立栽培品種遺伝子バンクは115種の12,300の栽培品種を保存している。ベトナム政府は2004年だけで生物多様性保全に4907.00 万 USDを費やし、30の国立公園を含む126の保護区を設立した。

ベトナムでは、野生生物の密猟が大きな懸念事項となっている。2000年には、Education for Nature - Vietnamという非政府組織(NGO)が設立され、国民に国内の野生生物保護の重要性を植え付けようとしている。その後数年間で、GreenVietという別のNGOがベトナムの若者によって野生生物保護の執行のために結成された。NGOと地方当局の協力により、多くの地方の密猟組織はその指導者の逮捕によって壊滅させられた。2018年に発表された研究では、ベトナムが南アフリカからのサイの角の違法輸出先であることが明らかになった。これは、薬としての需要とステータスシンボルとしての需要があるためである。

今日ベトナムで依然として残る主要な環境問題は、化学除草剤枯葉剤の使用の遺産であり、これはベトナム国民に先天性欠損症や多くの健康問題を引き起こし続けている。ベトナム戦争中に化学物質の使用が最も多かった南部および中部地域では、約480万人のベトナム人がそれに曝露され、その影響に苦しんでいる。2012年、戦争から約50年後、アメリカはベトナムの旧化学物質貯蔵地域における4300.00 万 USDの共同浄化プロジェクトを段階的に開始した。2017年後半にダナンでの第一段階が完了した後、アメリカは他の場所、特に大きな被害を受けたビエンホアの浄化へのコミットメントを発表した。

ベトナム政府は、化学物質の犠牲者の月々の手当と身体的リハビリテーションのために、毎年10兆ドン(4.31 億 USD)以上を費やしている。2018年、日本のエンジニアリンググループである清水建設は、ベトナム軍と協力して、枯葉剤で汚染された土壌を処理するためのプラントを建設した。プラント建設費は同社自身が負担した。ベトナム南部の損傷した生態系を回復するための長期計画の一つは、森林再生の努力を通じて行われる。ベトナム政府は戦争終結時にこれを開始した。まず、メコンデルタ地域とホーチミン市郊外のカンザーでマングローブ林を再植林することから始めた。マングローブはモンスーン期の洪水状況を緩和する(ただし排除するわけではない)ために重要である。この国は2019年の森林景観保全指数の平均スコアが5.35/10で、172カ国中104位であった。

除草剤問題とは別に、メコンデルタと紅河デルタの地下水中のヒ素汚染も大きな懸念事項となっている。そして最も悪名高いのは、不発弾(UXO)が人間と野生生物に危険をもたらすことであり、これも長い戦争の苦い遺産である。地雷除去/UXO除去のための継続的なキャンペーンの一環として、イギリス、デンマーク、韓国、アメリカのいくつかの国際的な地雷除去機関が支援を提供している。ベトナム政府は、地雷除去作業に年間1兆ドン(4400.00 万 USD)以上を費やし、さらにUXOの犠牲者の治療、支援、リハビリテーション、職業訓練、再定住のために数千億ドンを追加で支出している。

5. 政治

ベトナムは、東南アジアにおける二つの共産主義国家(もう一つはラオス)の一つであり、単一政体、マルクス・レーニン主義、一党独裁制の社会主義共和国である。ベトナムは公式には社会主義をその定義的信条として掲げているが、その経済政策はますます資本主義的になっており、『エコノミスト』誌はその指導部を「熱烈な資本主義的共産主義者」と特徴づけている。

5.1. 統治体制と共産党

ベトナム共産党書記長

国家主席

ベトナム共産党は憲法に基づき、国の政治と社会のあらゆる部門における役割を主張している。国家主席は選挙で選ばれる国家元首であり、軍の最高指揮官であり、国防安全保障最高評議会の議長を務め、ベトナムで第二位の職位を保持し、行政機能や国家任命、政策設定も行う。ベトナム共産党中央執行委員会書記長は、党の全国組織を統制し、多くの主要な行政機能を果たしている。

首相

国会議長

首相は政府の長であり、5人の副首相と26の省庁・委員会の長からなる閣僚評議会を主宰する。国会議長は国会を率いる。ベトナムでは、共産党と提携または承認された政治組織のみが選挙に出馬することを許可されている。これらには、ベトナム祖国戦線や労働者・労働組合の党が含まれる。

国会 (ベトナム)は500人の議員からなる一院制の国家立法府である。議長が率いる国会は、行政および司法の両部門よりも上位にあり、全ての政府大臣は国会議員の中から任命される。最高人民裁判所は、首席裁判官が長を務め、国内最高の控訴裁判所であるが、国会にも責任を負う。最高人民裁判所の下には、各省の地方裁判所や多くの地方裁判所がある。軍事裁判所は、国家安全保障に関する事項において特別な管轄権を有する。ベトナムは多くの犯罪に対して死刑制度を維持している。

2024年10月時点での主要な指導者は、トー・ラム共産党書記長、ルオン・クオン国家主席、ファム・ミン・チン首相、チャン・タイン・マン国会議長である。2023年から2024年にかけて指導者の変動があり、グエン・フー・チョン前書記長の死去(2024年7月)や、ヴォー・ヴァン・トゥオン前国家主席の汚職容疑による辞任などを経て現在の体制となった。

5.2. 行政区画

ベトナムは57の省(Tỉnhティンベトナム語、漢字:省)と、行政上省と同格の6つの中央直轄市(thành phố trực thuộc trung ươngタインフォー・チュクトゥオック・チュンウオンベトナム語)に分けられる。

各省はさらに省直轄市(thành phố trực thuộc tỉnhタインフォー・チュクトゥオック・ティンベトナム語、「省の下の市」)、市社(thị xãティーサーベトナム語)、県(huyệnフエンベトナム語)に分けられ、これらはさらに町(thị trấnティーチャンベトナム語)または社(xãサーベトナム語)に分けられる。

中央直轄市は区(quậnクアンベトナム語)と県に分けられ、これらはさらに坊(phườngフオンベトナム語)に分けられる。

5.3. 対外関係

ベトナムの歴史を通じて、主要な外交関係は様々な中国王朝とのものであった。1954年のベトナム分断後、北ベトナムは東側諸国と、南ベトナムは西側諸国と関係を維持した。これらの違いにもかかわらず、ベトナムの主権原則と文化的独立への固執は、独立以前の数世紀にわたる多くの文書に記されている。これらには、11世紀の愛国詩「南国山河」や1428年の独立宣言「平呉大誥」が含まれる。中国とベトナムは現在公式には平和状態にあるが、南シナ海を巡る重大な領土問題が両国間に依然として存在する。

ベトナムは、国際連合(UN)、東南アジア諸国連合(ASEAN)、非同盟運動(NAM)、フランコフォニー国際機関(OIF)、世界貿易機関(WTO)を含む63の国際機関に加盟している。また、650以上の非政府組織との関係も維持している。2010年時点で、ベトナムは178カ国と外交関係を樹立していた。

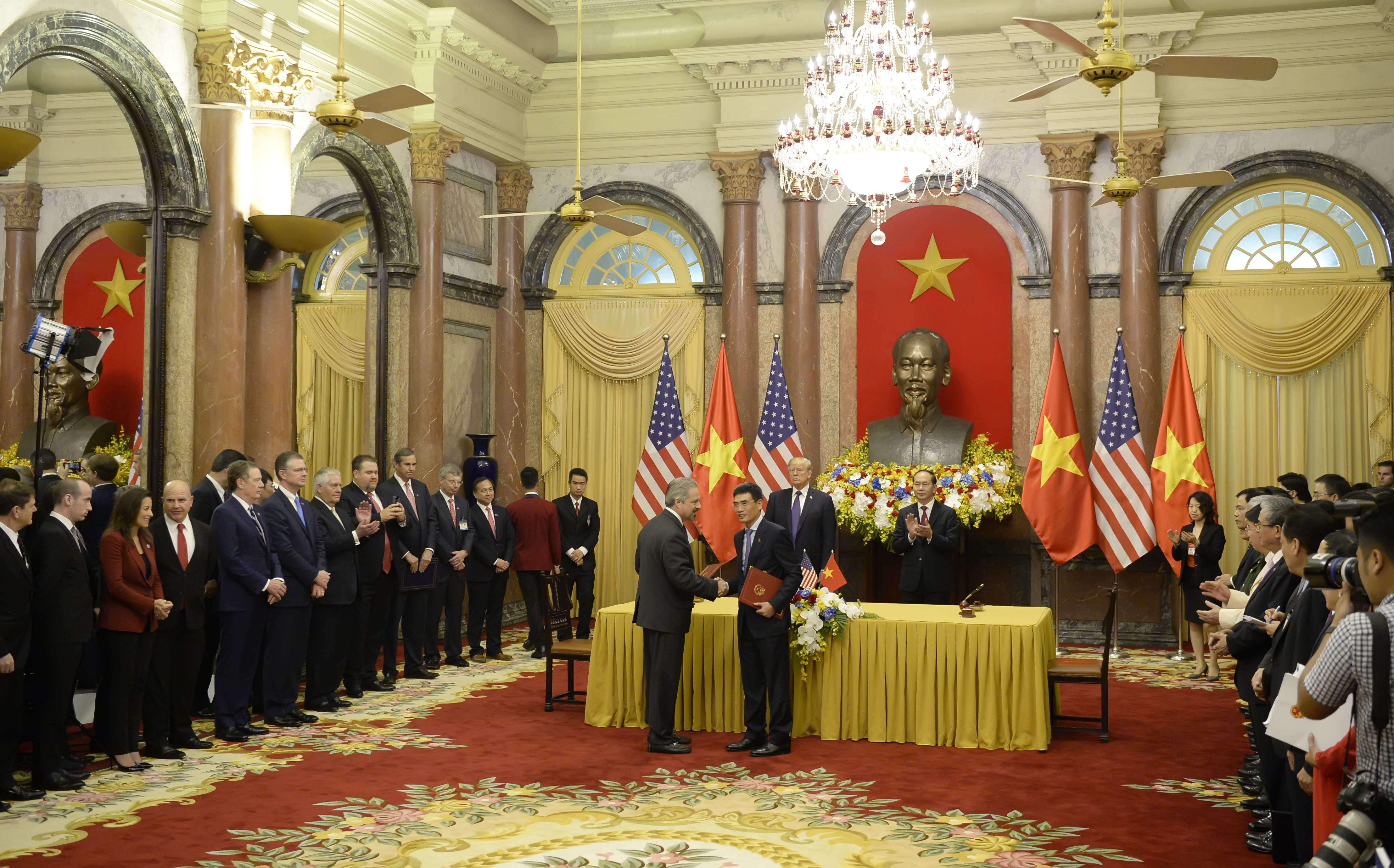

ベトナムの現在の外交政策は、独立、自立、平和、協力、発展の一貫した政策、そして開放性、多様化、国際関係における多国間主義を実施することである。同国は、政治的所属に関わらず、国際社会の全ての国々の友人でありパートナーであると宣言し、国際的および地域的な協力開発プロジェクトに積極的に参加している。1990年代以降、ベトナムは資本主義の西側諸国との外交関係を回復するためのいくつかの重要な措置を講じてきた。それ以前の数十年間には、共産主義の西側諸国との関係を既に有していた。アメリカ合衆国との関係は、1995年8月に両国が連絡事務所を大使館に格上げすることで改善し始めた。両政府間の外交関係が深まるにつれ、アメリカはホーチミン市に総領事館を開設し、ベトナムはサンフランシスコに領事館を開設した。ニュージーランドとも完全な外交関係が回復され、1995年にハノイに大使館を開設し、ベトナムは2003年にウェリントンに大使館を設立した。ビル・クリントンアメリカ大統領は2000年11月にベトナムを歴史的に訪問した。彼はハノイを公式訪問した初のアメリカの指導者であり、1975年に米軍が撤退して以来初めてベトナムを訪問した指導者であった。パキスタンも2000年10月にハノイに大使館を再開し、ベトナムは2005年12月にイスラマバードに大使館を、2005年11月にカラチに貿易事務所を再開した。2016年5月、バラク・オバマ米大統領は、ベトナムへの致死性兵器の販売に関する武器禁輸措置の解除を発表し、ベトナムとの関係をさらに正常化した。歴史的な過去にもかかわらず、今日ベトナムは、特に南シナ海の領土紛争や中国の膨張主義の封じ込めという地政学的文脈において、アメリカの潜在的な同盟国と見なされている。

5.3.1. 主要国との関係

ベトナムにとって主要な交流対象国は、近隣諸国および大国である。バランスの取れた多角的な外交を展開しつつ、特に経済協力と安全保障協力を重視している。しかし、歴史的経緯や領土問題から、一部の国とは複雑な関係も抱えている。

5.4. 軍事

ベトナム人民軍(Quân đội Nhân dân Việt Namクアン・ドイ・ニャン・ザン・ヴィエット・ナムベトナム語)は、陸軍、海軍、空軍、国境警備隊、沿岸警備隊から構成される。現役兵力は約45万人であるが、準軍事組織を含めた総兵力は500万人に達する可能性がある。2015年の軍事支出総額は約44.00 億 USDであり、これは政府総支出の約8%に相当する。

ベトナムは、ブルネイ、インド、日本、ラオス、ロシア、シンガポール、アメリカ合衆国と合同軍事演習や戦争ゲームを実施している。2017年、ベトナムは国連の核兵器禁止条約に署名した。

伝統的にロシア(旧ソ連)から多くの兵器を調達してきたが、近年はイスラエル、インド、欧米諸国などからの兵器導入も進め、装備の近代化と国産化に努めている。特に海軍力と空軍力の強化に重点を置いており、南シナ海における領有権問題に対応する能力の向上を目指している。

18歳から27歳までの男性を対象とした徴兵制度を施行しており、兵役期間は原則2年である。

5.5. 人権状況

ベトナムの人権状況は、国際社会から厳しい監視の目が向けられている。ベトナム共産党による一党支配体制の下、言論の自由、集会の自由、結社の自由、信教の自由といった基本的な市民的及び政治的権利が厳しく制限されている。

言論・報道の自由:政府はメディアに対する統制を強めており、政府批判的な報道や意見表明は厳しく取り締まられる。インターネット上の情報に対しても検閲が行われ、政府に批判的なウェブサイトやブログは頻繁にブロックされる。反体制的と見なされたジャーナリストやブロガー、活動家が逮捕・訴追される事例も後を絶たない。

信教の自由:憲法では信教の自由が保障されているものの、実際には政府の承認を得た宗教団体のみが活動を許可され、非公認の宗教団体や特定の宗教的少数派は抑圧の対象となることがある。特に、山岳少数民族のプロテスタントや、政府の管理下にない仏教団体などが弾圧を受ける事例が報告されている。

集会・結社の自由:政府に批判的なデモや集会は事実上禁止されており、平和的な抗議活動であっても当局によって強制的に解散させられることが多い。独立した労働組合の結成も認められていない。

司法制度:司法の独立は確保されておらず、共産党の意向が強く反映される傾向にある。弁護士の活動も制約が多く、公正な裁判を受ける権利が十分に保障されていないとの指摘がある。死刑制度も存続しており、適用される犯罪の範囲が広いことも懸念されている。

少数民族やLGBTの権利:少数民族の中には、土地収用や宗教的抑圧などにより権利が侵害されていると訴える声がある。LGBT(性的少数者)に対する法的な保護は未だ不十分であるが、近年、社会的な認識は徐々に変化しつつある。

ベトナム政府は、人権状況の改善に向けた取り組みを進めていると主張しているが、国際人権団体からは、依然として深刻な人権侵害が続いているとの報告がなされている。民主主義や人権の促進は、ベトナムが国際社会との信頼関係を構築し、持続的な発展を遂げる上で不可欠な課題である。本項では、これらの問題点に対し批判的な視点を持ちつつ、政府による改善努力や市民社会の動きも含めて記述することで、ベトナムの人権状況の多面的な理解を目指す。

6. 経済

ベトナム経済は、歴史的には農業、特に湿田稲作に大きく依存してきた。現代においても農業は重要な産業であるが、ドイモイ政策以降、工業化とサービス産業化が急速に進展し、経済構造は大きく変化した。本節では、ベトナム経済の発展過程、ドイモイ改革の成果と課題、主要産業の現状、そして現在の経済状況について総合的に説明する。

| 世界のGDP(PPP)に占める割合 | |

|---|---|

| 年 | 割合 |

| 1980 | 0.21% |

| 1990 | 0.28% |

| 2000 | 0.39% |

| 2010 | 0.52% |

| 2020 | 0.80% |

6.1. 経済発展とドイモイ

南北統一後、ベトナムは社会主義計画経済体制を導入したが、硬直的なシステム、非効率な国営企業運営、アメリカを中心とする西側諸国からの経済制裁などにより、経済は長期にわたり停滞した。国民生活は困窮し、食糧不足も深刻な問題となった。特に、カンボジア侵攻(1978年)後の国際的孤立は、経済状況を一層悪化させた。

このような状況を打開するため、1986年のベトナム共産党第6回大会で「ドイモイ(刷新)」と呼ばれる包括的な経済改革政策が採択された。ドイモイ政策の柱は、計画経済から「社会主義志向の市場経済」への移行であり、具体的には以下のような改革が進められた。

- 農業改革:集団農場を解体し、農家への土地の長期貸与と生産物に対する自由な処分権を認める「生産請負制」を導入。これにより、農家の生産意欲が向上し、食糧生産が飛躍的に増大した。

- 国営企業改革:国営企業に対し、自主経営権の拡大、採算性の重視、非効率な企業の整理統合などを実施。

- 民間経済の容認:民間企業の設立・経営を認め、経済活動における民間部門の役割を拡大。

- 対外経済開放:外国からの直接投資を積極的に誘致し、輸出志向型の工業化を推進。貿易の自由化も段階的に進められた。

ドイモイ政策の導入以降、ベトナム経済は目覚ましい成長を遂げた。1990年代から2000年代にかけて、年平均7~8%という高い経済成長率を維持し、貧困削減にも大きな成果を上げた。農業生産の向上により食糧自給を達成し、コメの輸出国へと転換した。工業部門では、衣料品、電子製品などの輸出産業が急速に発展した。外国からの直接投資も大幅に増加し、経済成長の重要な原動力となった。

しかし、ドイモイ政策は新たな課題も生み出した。市場経済化の進展に伴い、貧富の格差が拡大し、都市部と農村部の経済格差も顕著になった。また、汚職や腐敗が深刻な社会問題となり、環境破壊も進んだ。国営企業の改革は依然として道半ばであり、非効率な経営体質が残存している。

2007年の世界貿易機関(WTO)加盟は、ベトナム経済のさらなる国際化を促す重要な契機となった。近年は、経済成長の質的向上、持続可能な開発、社会全体の調和などが重視されるようになっている。

6.2. 主要産業

ベトナム経済は、ドイモイ政策以降、農業中心の経済から工業・サービス業へと産業構造が転換し、多様な産業部門が成長を続けている。

6.2.1. 農林水産業

農業は依然としてベトナム経済の重要な基盤であり、多くの国民が従事している。主要農産物は米であり、国内消費を満たすだけでなく、世界有数の輸出国となっている。メコンデルタと紅河デルタが主要な米作地帯である。その他、コーヒー(世界第2位の輸出国)、コショウ(世界最大の生産・輸出国)、カシューナッツ(世界最大の生産国)、ゴム、茶なども重要な輸出農産物である。

林業は、国土の約4割を占める森林資源を背景に行われているが、過度の伐採による森林破壊も問題となっている。

水産業は、長い海岸線と豊富な海洋資源に恵まれ、重要な産業となっている。エビ、魚類(パンガシウスなど)の養殖業が盛んであり、輸出額も大きい。漁業も行われているが、乱獲による資源枯渇や、南シナ海における他国との漁業権を巡る紛争も発生している。

6.2.2. 工業・鉱業

工業部門は、ドイモイ政策以降、急速な成長を遂げ、ベトナム経済の牽引役となっている。特に、外国からの直接投資(FDI)を背景とした輸出志向型の製造業が発展している。主要な製造業分野としては、衣料品・繊維製品、履物、電子製品・部品(スマートフォン、コンピュータ部品など)、家具などが挙げられる。これらの製品は、低廉な労働力を活用し、国際競争力を持っている。

鉱業では、石炭(クアンニン省などが主産地)、ボーキサイト(中部高原に大規模な埋蔵量)、石油・天然ガス(南シナ海沖合)などが主要な鉱物資源である。石油・天然ガスは重要な輸出品目であり、国家財政にも貢献している。しかし、鉱物資源の開発は、環境への影響も懸念されている。

近年、政府はハイテク産業の育成にも力を入れており、ソフトウェア開発やITサービスなどの分野も成長を見せている。

6.2.3. サービス業(観光を含む)

サービス業は、ベトナム経済において最も成長著しい部門の一つであり、GDPに占める割合も増加している。

観光産業は、豊かな自然景観(ハロン湾、フォンニャ=ケバン国立公園など)、歴史的建造物(フエの建造物群、ホイアンの古い町並みなど)、多様な文化を背景に急成長を遂げ、重要な外貨獲得源となっている。政府も観光インフラの整備やプロモーションに力を入れている。

情報技術(IT)産業も発展しており、ソフトウェア開発、ITアウトソーシング、デジタルコンテンツ制作などが活発である。特に、若年層の労働力が豊富で、ITスキルを持つ人材も増えている。

金融、物流、流通などの分野も、経済成長に伴い発展している。銀行システムは近代化が進められ、外資系銀行の参入も進んでいる。物流インフラの整備も進められているが、依然として課題も多い。小売業では、伝統的な市場に加え、近代的なショッピングモールやコンビニエンスストアが増加している。

これらのサービス産業の成長は、雇用創出や国民生活の向上に貢献している。

6.3. 科学技術

ベトナムは、科学技術の発展を国家の重要な課題と位置づけ、近年、その育成に力を入れている。2010年における科学技術への国家総支出はGDPの約0.45%であった。ユネスコ統計研究所によると、2011年のベトナムの科学研究開発へのGDP比は0.19%であった。世界知的所有権機関(WIPO)のグローバル・イノベーション・インデックスでは、2024年に44位にランクされ、2012年の76位から大幅に順位を上げている。

政府は、科学技術分野における人材育成、研究開発(R&D)体制の強化、国際協力の推進などを柱とする政策を推進している。主要な研究開発分野としては、情報技術(IT)、バイオテクノロジー、新素材、ナノテクノロジー、再生可能エネルギーなどが挙げられる。

ベトナムの科学者は、様々な研究分野で顕著な貢献をしており、特に数学の分野では国際的に高い評価を得ている。ホアン・トゥイは20世紀に応用数学の分野である大域的最適化を開拓し、ゴ・バオ・チャウは保型形式の理論における基本補題の証明により2010年にフィールズ賞を受賞した。

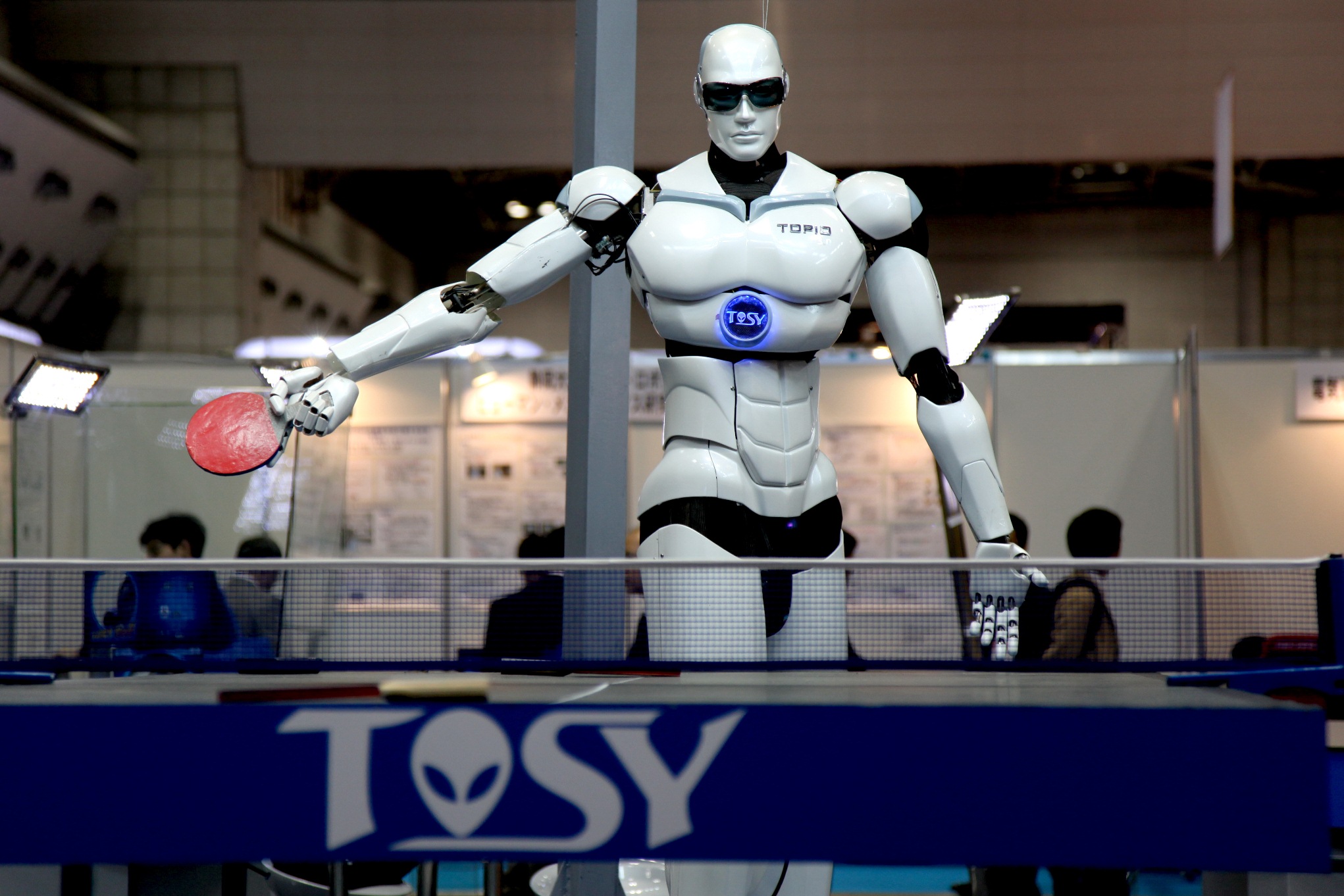

1975年に政府によって設立されたベトナム科学技術アカデミー(VAST)は、国内の科学技術研究の中心的な役割を担っている。2018年にベトナム宇宙センター(VSC)のインフラが完成した後、同国は初の国家宇宙飛行プログラムの開発に取り組んでいる。また、ヒューマノイドロボットTOPIOのようなロボットの開発でも大きな進歩を遂げている。ベトナムの主要なメッセージングアプリの一つであるZaloは、後に同国最大の情報技術サービス企業であるFPTグループと協力したベトナム人ハッカー、ヴォン・クアン・カイによって開発された。

2005年から2014年にかけて、トムソン・ロイターのWeb of Scienceに記録されたベトナムの科学論文数は、東南アジアの平均をはるかに上回るペースで増加した。論文は主に生命科学(22%)、物理学(13%)、工学(13%)に集中しており、これは診断機器や造船における最近の進歩と一致している。

国内外の研究機関や企業との連携も積極的に進められており、技術革新に向けた努力が続けられている。

6.4. 交通

ベトナムの現代的な交通網の多くは、原材料を主要港へ輸送するために利用されたフランス植民地時代にそのルーツを辿ることができる。ベトナム分断後、広範囲に拡張・近代化された。ベトナムの道路システムには、中央レベルで管理される国道、地方レベルで管理される省道、県レベルで管理される県道、都市や町によって管理される都市道、そしてコミューンレベルで管理されるコミューン道が含まれる。2010年、ベトナムの道路システムの総延長は約18.87 万 kmであり、そのうち9.35 万 kmが国道、省道、県道を含むアスファルト舗装道路であった。国道システムの長さは約1.54 万 kmで、そのうち1.51 万 kmが舗装されている。省道システムには約2.80 万 kmの舗装道路があり、県道は5.05 万 kmが舗装されている。

自転車、オートバイ、スクーターは依然として国内で最も人気のある道路交通手段であり、これはフランス植民地時代の遺産であるが、近年では自家用車の数も増加している。民間企業が運営する公共バスは、多くの国民にとって主要な長距離移動手段である。交通事故は依然としてベトナムの交通における主要な安全問題であり、毎日平均30人が命を落としている。特にハノイとホーチミン市では、自家用車の増加に伴い、交通渋滞が深刻な問題となっている。

ベトナムの主要な縦断鉄道サービスは、ホーチミン市からハノイまでの統一鉄道であり、その距離は約1726 kmである。ハノイからは、鉄道が北東、北、西に分岐している。東行き路線はハノイからハロン湾へ、北行き路線はハノイからタイグエンへ、北東行き路線はハノイからラオカイへ延びている。2009年、ベトナムと日本は日本の技術を用いた高速鉄道(新幹線)を建設する契約を締結した。ベトナムの技術者は高速鉄道の運行と保守の訓練を受けるために日本に派遣された。計画されている鉄道は、ハノイとホーチミン市を含む合計23駅にサービスを提供する1545 kmの高速路線であり、その経路の70%が橋梁とトンネルを通過する。列車は最高時速350 km/hで走行する予定である。しかし、高速鉄道計画は、ベトナム政府がハノイ・メトロとホーチミン・メトロの両方の開発、および道路網の拡充を優先することを決定した後、延期されている。

ベトナムには20の主要な民間空港があり、そのうち3つは国際ゲートウェイである:ハノイのノイバイ、ダナンのダナン国際空港、ホーチミン市のタンソンニャット。タンソンニャットは国内最大の空港であり、国際旅客輸送の大部分を取り扱っている。政府承認計画によると、ベトナムは2025年までにさらに7つの国際空港を持つ予定であり、これにはヴィン国際空港、フバイ国際空港、カムラン国際空港、フーコック国際空港、カットビ国際空港、カントー国際空港、そしてロンタイン国際空港が含まれる。計画されているロンタイン国際空港は、2025年に完全に運用開始されると、年間1億人の旅客サービス能力を持つことになる。国営のベトナム航空は86機の旅客機を保有しており、2020年までに170機を運用することを目指している。エアメコン、バンブー・エアウェイズ、ジェットスター・パシフィック航空、VASCO、ベトジェットエアなど、いくつかの民間航空会社もベトナムで運航している。

沿岸国であるベトナムには、カムラン、ダナン、ハイフォン、ホーチミン市、ハロン、クイニョン、ブンタウ、クアロー、ニャチャンなど、多くの主要な港がある。さらに内陸部では、国内の広範な河川網が地方の交通において重要な役割を果たしており、4.71 万 km以上の航行可能な水路がフェリー、バージ、水上タクシーを運んでいる。

6.5. エネルギー

ベトナムのエネルギー部門は、主に国営のベトナム電力グループ(EVN)によって支配されている。2017年時点で、EVNは国の発電システムの約61.4%を占め、総発電容量は25,884MWであった。その他のエネルギー源は、ペトロベトナム(4,435 MW)、ビナコミン(1,785 MW)、そしてBOT(建設・運営・譲渡)投資家からの10,031 MWである。

ベトナムの電力の大部分は、水力発電または石炭、石油、天然ガスなどの火力発電によって生成されており、残りはディーゼル燃料、小規模水力発電、再生可能エネルギーによって供給されている。ベトナム政府は、原子力発電による新たな電力源を確立する道として原子炉の開発を計画していた。しかし、放射能汚染に対する広範な国民の懸念から国会の過半数がプロジェクトに反対票を投じたため、この計画は2016年後半に放棄された。

ベトナムの家庭用ガス部門はペトロベトナムが支配しており、同社は国内の液化石油ガス(LPG)市場のほぼ70%を占めている。2011年以降、同社はニョンチャック2火力発電所(750 MW)、フーコイ風力発電所(6 MW)、フアナ水力発電所(180 MW)、ダクドリン水力発電所(125 MW)、ブンアン1火力発電所(1,200 MW)を含む5つの再生可能エネルギー発電所も運営している。

BPの統計によると、ベトナムは確認済み原油埋蔵量を持つ52カ国の一つに挙げられている。2015年の埋蔵量は約44億バレルで、東南アジアで第1位にランクされ、確認済みガス埋蔵量は約0.6兆立方メートル(tcm)で、インドネシアとマレーシアに次いで東南アジアで第3位であった。

6.6. 情報通信

ベトナムにおける電気通信サービスは、国営企業であるベトナム郵電公社(現在のVNPTグループ)によって全面的に提供されてきた。VNPTは1986年まで独占を維持していた。電気通信部門は、ベトナム政府が国内の電気通信会社2社、すなわち軍事電子通信会社(ベトテル、ベトナム国防省が完全所有)とサイゴン郵電公社(SPTまたはサイゴンポステル、VNPTが18%所有)を設立し、競争政策を実施し始めた1995年に改革された。VNPTの独占は、2003年に政府が政令を発布したことで最終的に終了した。2012年までに、ベトナムの主要な電気通信事業者3社はベトテル、ビナフォン、モビフォンであった。残りの企業には、EVNテレコム、ベトナモバイル、Sフォンが含まれていた。より市場経済志向の経済への移行に伴い、ベトナムの電気通信市場は、サービスの供給や全国的な電気通信インフラの確立を含む外国直接投資を誘致するために継続的に改革されている。

7. 社会

ベトナム社会は、長い歴史の中で形成された独自の文化的特徴と、近年の急速な経済発展に伴う社会変動が共存している。人口構成、多民族の共生、言語と文字の変遷、多様な宗教、教育制度の発展、そして保健医療システムの課題など、ベトナム社会の主要な側面と現代的課題について概観する。

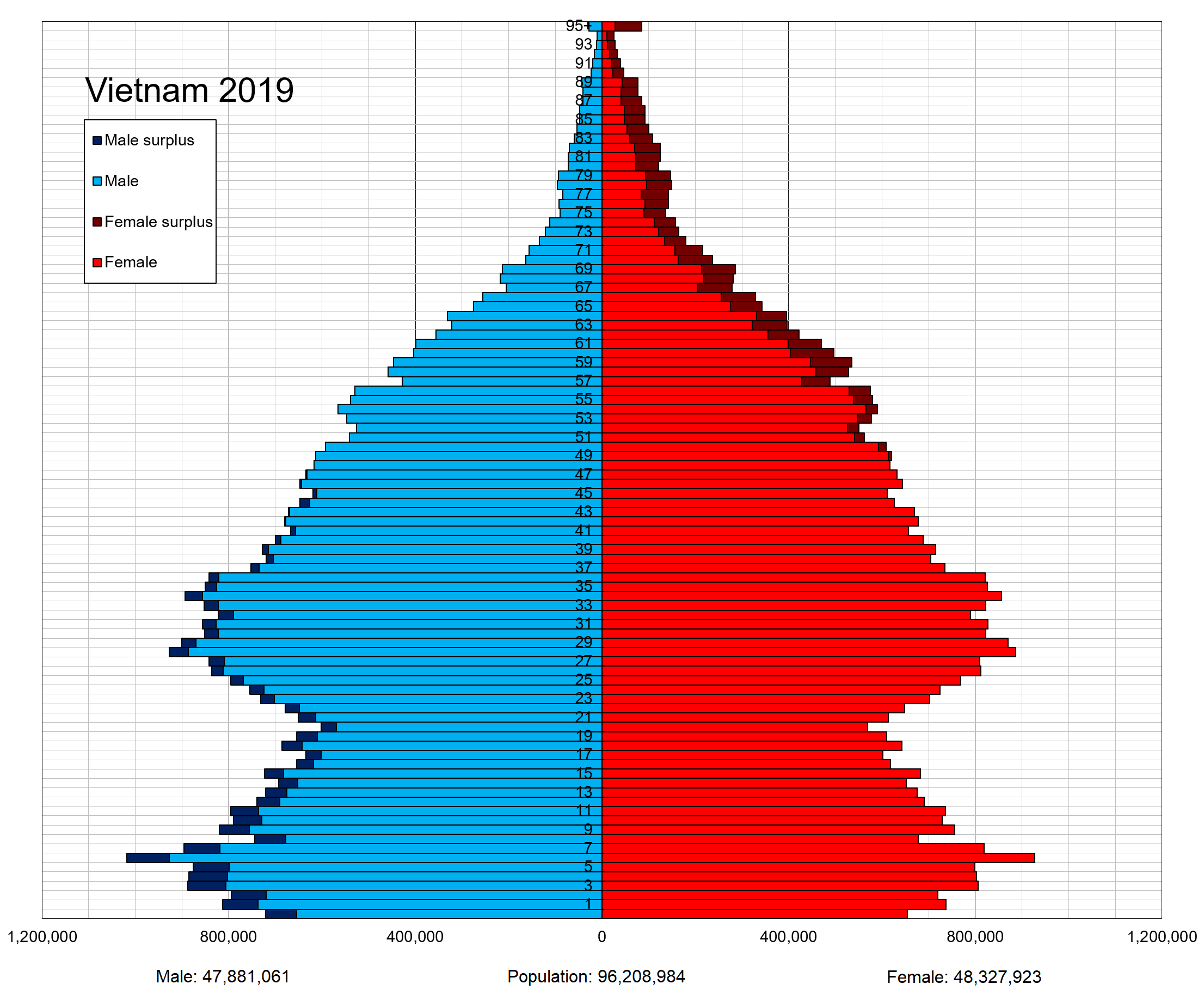

7.1. 人口・民族

ベトナムの総人口は、2024年時点で約1億110万人である。1979年の統一ベトナムの総人口5,270万人から大幅に増加した。2019年の国勢調査によると、国の人口は96,208,984人であった。2019年の国勢調査に基づくと、ベトナムの人口の65.6%が農村部に居住し、都市部には34.4%しか居住していない。都市人口の平均成長率は最近増加しており、これは主に移住と急速な都市化に起因する。

主要民族であるキン族(ヴィエット族)は、人口の85.32%(82,085,826人)を占める。その人口の大部分は、国の沖積デルタと沿岸平野に集中している。多数派民族として、キン族は国に対して大きな政治的・経済的影響力を持っている。

これにもかかわらず、ベトナムには様々な民族集団が居住しており、そのうち54の民族が公式に認定されている。これには、モン族、ヤオ族、タイー族、ターイ族、ヌン族などが含まれる。ムオン族のようにキン族と密接に関連する多くの少数民族は、ベトナム領土の3分の2を占める高原地帯に居住している。

ベトナム分断以来、中部高原の人口はほぼデガ人(40以上の部族集団を含む)のみであったが、当時の南ベトナム政府は先住民地域へのキン族の再定住プログラムを制定した。ホア族(華人)とクメール・クロムは主に低地に居住している。ベトナムの歴史を通じて、主に華南からの多くの中国人が、行政官、商人、さらには難民として移住してきた。1976年の統一以来、全国的な共産主義政策の強化により、特に南部のホア族や都市部の富裕層からの財産の国有化と没収が行われた。これにより、多くの人々がベトナムを離れることになった。

7.2. 都市化

2019年における都市部居住者数は33,122,548人(都市化率34.4%)である。1986年以降、ベトナム政府がドイモイ経済プログラムを実施し、社会主義体制へと移行し財産権を自由化した後、ベトナムの都市化率は急上昇した。その結果、紅河デルタと東南地方の二大都市であるハノイとホーチミン市は、それぞれ都市総人口に占める割合を8.5%と24.9%から15.9%と31%に増加させた。ベトナム政府は、建設省を通じて、2020年までに国の都市化率を45%と予測していたが、2019年の国勢調査によると実際には34.4%に留まった。

都市化は経済成長と正の相関関係があると言われている。都市化率が高い国ほどGDP成長率も高い。さらに、ベトナムにおける都市化の動きは、主に農村部と国の東南地方との間で見られる。ホーチミン市は、主に気候の良さと経済的機会により、多くの移住者を受け入れている。

研究によれば、農村から都市への移住者は、農村部の非移住者と都市部の非移住者の両方よりも高い生活水準を享受している。これは経済構造の変化をもたらす。1985年には農業がベトナムのGDPの37.2%を占めていたが、2008年には18.5%に減少した。1985年には工業がベトナムのGDPのわずか26.2%しか占めていなかったが、2008年には43.2%に増加した。都市化はまた、人々の生活水準を向上させる基本的なサービスの改善にも貢献している。電力へのアクセスは、1993年の総世帯の14%から2009年には96%以上に増加した。真水へのアクセスに関しては、65の水道会社のデータによると、2002年には対象地域の世帯のわずか12%しか水道網にアクセスしていなかったが、2007年には人口の70%以上が接続された。都市化には多くの利点があるものの、交通量の増加、大気汚染、水質汚染といった欠点もある。

多くのベトナム人は、比較的安価で操作が簡単なため、モペッドを交通手段として利用している。その数の多さは、ベトナムの交通渋滞と大気汚染の原因となっている。首都だけでも、モペッドの数は2001年の50万台から2013年には470万台に増加した。急速な開発に伴い、工場が急増し、間接的に大気や水を汚染している(例:2016年ベトナム海洋生物大量死事件)。政府は、オートバイの数を減らし公共交通機関を増やすことで大気汚染を減少させるための介入と解決策を試みている。また、廃棄物処理に関する規制も導入している。ベトナムの都市部で発生する固形廃棄物の量は、2003年から2008年にかけて200%以上増加した。産業固形廃棄物はその増加分の181%を占めた。政府の取り組みの一つには、ベトナム社会の大部分ではまだ行われていない家庭ごみの分別を地元住民に奨励するキャンペーンを推進することが含まれる。

| 順位 | 都市名 | 行政区分 | 人口 |

|---|---|---|---|

| 1 | ホーチミン市 | 中央直轄市 | 8,993,082 |

| 2 | ハノイ | 中央直轄市 | 8,053,663 |

| 3 | ハイフォン | 中央直轄市 | 2,028,514 |

| 4 | カントー | 中央直轄市 | 1,235,171 |

| 5 | ダナン | 中央直轄市 | 1,134,310 |

| 6 | ビエンホア | ドンナイ省 | 1,055,414 |

| 7 | トゥアンアン | ビンズオン省 | 618,984 |

| 8 | ニャチャン | カインホア省 | 422,601 |

| 9 | フエ | トゥアティエン=フエ省 | 455,230 |

| 10 | ブンタウ | バリア=ブンタウ省 | 357,124 |

7.3. 言語・文字

国の公用語はベトナム語であり、人口の大多数によって話される声調のあるオーストロアジア語族(モン・クメール語派)の言語である。ベトナムの少数民族は、タイー語、ムオン語、チャム語、クメール語、中国語、ヌン語、モン語など、様々な言語を話す。中部高原のモンタニヤールの人々も、オーストロアジア語族やマレー・ポリネシア語派に属する多くの異なる言語を話す。近年、主要都市ではいくつかのベトナム手話が発達している。

植民地支配の遺産であるフランス語は、多くの教育を受けたベトナム人、特に旧南ベトナムで教育を受け、行政、教育、商業の主要言語であった人々によって第二言語として話されている。ベトナムは依然としてフランコフォニー国際機関の正会員であり、教育は言語への関心をいくらか復活させている。ロシア語、そしてそれほどではないがドイツ語、チェコ語、ポーランド語は、冷戦中に東側諸国と関係のあった家族を持つ一部の北部ベトナム人の間で知られている。西側諸国との関係改善と最近のベトナム行政改革により、英語が第二言語としてますます使用されるようになり、現在ではほとんどの学校でフランス語と並行して、またはフランス語の代わりに英語の学習が義務付けられている。ベトナムと他の東アジア諸国との結びつきが強化されるにつれて、日本語、朝鮮語、中国語官話の人気も高まっている。小学3年生は、7つの言語(英語、ロシア語、フランス語、中国語、日本語、韓国語、ドイツ語)の中から第一外国語を選択できる。ベトナムの高校卒業試験では、学生は上記のいずれかの言語で外国語試験を受けることができる。

歴史的には、ベトナム語の表記には漢字や、漢字を基に作られたチュノムが用いられた。しかし、フランス植民地時代にローマ字を基にしたクオック・グーが考案・普及され、現在ではこれが公式な文字体系となっている。

7.4. 宗教

ベトナムの宗教構成(2019年統計総局)は以下の通りである。

- ベトナムの民間信仰または無宗教: 86.32%

- 仏教: 4.79%

- カトリック: 6.1%

- プロテスタント: 1.0%

- ホアハオ教: 1.02%

- カオダイ教: 0.58%

- イスラム教: 0.07%

- その他: 0.12%

1992年ベトナム憲法第70条に基づき、全ての市民は信仰および宗教の自由を享受する。全ての宗教は法の下に平等であり、各礼拝所はベトナム国家法の下で保護される。宗教的信条は、国家法および政策を損なうために悪用されてはならない。2007年の調査によると、ベトナム人の81%が神を信じていなかった。2009年の政府調査によると、宗教を持つ人々の数は932,000人増加した。2014年にベトナム政府が国連特別報告者に提示した公式統計によると、約9000万人の総人口のうち、公認宗教の信者総数は約2400万人である。

ベトナム人の大多数は組織化された宗教を信仰していないが、その多くは何らかの形のベトナムの民間信仰を実践している。社会倫理体系としての儒教は、現代ベトナムにおいても一定の影響力を持ち続けている。大乗仏教が仏教の主流であり、上座部仏教は主にクメール系少数民族によって実践されている。人口の約8~9%がキリスト教徒であり、これはカトリック教徒とプロテスタントで構成される。カトリックは16世紀にベトナムに伝来し、17世紀にイエズス会の宣教師(主にポルトガル人とイタリア人)によって近隣のポルトガル領マカオから確固たるものとなった。フランス人宣教師(パリ外国宣教会)とスペイン人宣教師(近隣のスペイン領東インドのドミニコ会)は、18世紀、19世紀、そして20世紀前半に積極的に改宗者を求めた。南部のかなりの数のベトナム人は、二つの土着宗教である習合的なカオダイ教と準仏教的なホアハオ教の信者でもある。プロテスタントは20世紀にアメリカとカナダの宣教師によって最近広められたものであり、最大のプロテスタント教派はベトナム福音教会である。国内のプロテスタントの約77万人は少数民族のメンバーであり、特に高原地帯のモンタニヤールとモン族である。国内の少数宗教の一つであるが、プロテスタントはベトナムで最も急速に成長している宗教であり、近年600%の割合で拡大している。ベトナムにはいくつかの他の少数派信仰が存在し、これらにはバニ教、スンナ派イスラム教および無宗派イスラム教が含まれ、主にチャム族少数民族の間で実践されている。その他、イスラム教を信仰するキン族の信者も少数おり、バハーイー教の少数派信者、そしてチャム族の間のヒンドゥー教徒も存在する。

7.5. 教育

ベトナムには、国家が管理する広範な学校、短期大学、大学のネットワークがあり、私立および部分的に民営化された教育機関の数も増加している。ベトナムの普通教育は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学の5つのカテゴリーに分けられる。全国に多数の公立学校が建設され、2008年には国民の識字率が90%に達した。ほとんどの大学はハノイとホーチミン市の主要都市にあり、国の教育制度は政府による一連の改革を継続的に受けている。国内の基礎教育は貧困層には比較的無料であるが、一部の家庭では公的または私的援助なしに子供の授業料を支払うのに依然として苦労する場合がある。それにもかかわらず、ベトナムの就学率は世界で最も高い水準にある。短期大学と大学の数は2000年代に劇的に増加し、2000年の178校から2005年には299校になった。高等教育では、政府は国立銀行を通じて学生に補助金付きの融資を提供しているが、融資へのアクセスや学生の返済負担については深い懸念がある。1995年以降、高等教育への入学者数は10倍に増加し、220万人以上となり、84,000人の講師と419の高等教育機関が存在する。ハーバード大学(アメリカ)やロイヤルメルボルン工科大学(オーストラリア)など、多くの外国の大学がベトナムで私立キャンパスを運営している。教育に対する政府の強いコミットメントは著しい成長を促進したが、学者を維持するためには依然として持続する必要がある。2018年、大学が省庁の管理なしに独立して運営できる大学自治に関する政令が承認の最終段階にある。政府は、特に貧困層が基礎教育を受けられるように、教育への投資を継続する。

7.6. 保健・医療

2015年までに、人口の97%が改善された水源を利用できるようになった。2016年、ベトナムの国民平均寿命は女性で80.9歳、男性で71.5歳であり、乳児死亡率は出生1,000人あたり17人であった。分断以来、北ベトナムは集落レベルまで到達する公衆衛生システムを確立した。1975年の国家統一後、全国的な保健サービスが確立された。1980年代後半、予算の制約、地方への責任移譲、有料化の導入などにより、医療の質はある程度低下した。資金不足もまた、看護師、助産師、病院のベッド数の不足の一因となっており、2000年にはベトナムの人口1万人あたりの病院ベッド数はわずか24.7床であり、ベトナム保健省の年次報告書によると2005年には23.7床に減少した。

戦争中にアメリカ軍が化学兵器として除草剤を使用したことは、ベトナム国民に具体的かつ長期的な影響を残し、今日でも国内に存続している。例えば、これにより300万人のベトナム人が健康問題を抱え、化学物質への曝露によって直接引き起こされた先天性欠損症が100万人、ベトナムの土地の24%が枯葉した。

2000年代初頭以来、ベトナムはマラリア対策で大きな進歩を遂げている。同国が改良された抗マラリア薬と治療法を導入した後、マラリア死亡率は2005年までに1990年代の約5%にまで低下した。しかし、結核(TB)の症例は増加傾向にある。結核は、呼吸器疾患に次いで国内で2番目に感染力の強い病気となっている。予防接種プログラムの強化、衛生状態の改善、外国からの援助により、ベトナムは結核症例数と新規結核感染者数を大幅に削減することを目指している。2004年、政府補助金は医療費の約15%をカバーしていた。同年、アメリカは、ベトナムが世界的なエイズ救援計画の一環として資金提供を受ける15州の一つになると発表した。翌年までに、ベトナムでは101,291件のヒト免疫不全ウイルス(HIV)症例が診断され、そのうち16,528件が後天性免疫不全症候群(AIDS)に進行し、9,554人が死亡した。実際のHIV陽性者数ははるかに多いと推定されている。国内では毎日平均40~50件の新規感染が報告されている。2007年には、人口の0.4%がHIVに感染していると推定され、この数字は2005年以降安定している。世界エイズ・結核・マラリア対策基金を通じて、国内での病気の蔓延と戦うためのより多くの世界的援助が提供されている。2018年9月、ハノイ人民委員会は、狂犬病やレプトスピラ症などの病気を引き起こす可能性があるため、犬肉や猫肉の消費をやめるよう国民に促した。首都ハノイの1,000以上の店舗で両方の肉が販売されていることが判明した。この決定は、ソーシャルメディア上のベトナム人の間で肯定的なコメントを促したが、一部の人々は犬肉の消費が多く人々にとって根深い習慣であり続けるだろうと指摘した。

7.7. メディアと情報統制

ベトナムのメディア部門は、2004年の出版法に基づき政府によって規制されている。一般的に、同国のメディア部門は政府によって管理され、公式の共産党路線に従っていると認識されているが、一部の新聞は比較的率直な報道を行っている。ベトナムの声(VOV)は公式の国営全国ラジオ放送サービスであり、他国の送信機を借りて短波で国際放送を行い、ウェブサイトからも放送を提供している。一方、ベトナムテレビ(VTV)は全国テレビ放送会社である。

1997年以来、ベトナムは法的および技術的手段の両方を用いて公衆のインターネットアクセスを広範囲に規制してきた。その結果としての封鎖は、「竹のカーテン」と広く呼ばれている。共同プロジェクトであるオープンネット・イニシアティブは、ベトナムのオンライン政治検閲のレベルを「広範」と分類しており、国境なき記者団(RWB)はベトナムを世界15の「インターネットの敵」の一つと見なしている。ベトナム政府は、このような検閲は国をわいせつまたは性的に露骨なコンテンツから保護するために必要であると主張しているが、国家権威を損なうと見なされる多くの政治的および宗教的ウェブサイトもブロックされている。

8. 文化

ベトナム文化は、漢字文化圏の一部と考えられている。ベトナム文化は、稲作を経済基盤とする土着の古代ドンソン文化から何世紀にもわたって発展してきた。国の文化のいくつかの要素は中国起源であり、伝統的な政治システムと哲学において儒教、大乗仏教、道教の要素を取り入れている。ベトナム社会は「ラン」(làngランベトナム語、祖先の村)を中心に構成されており、全てのベトナム人は旧暦3月10日に共通の祖先記念日を祝う。広東文化、客家文化、福建文化、海南文化などの中国文化の影響は、仏教が大衆文化と強く結びついている北部でより顕著である。それにもかかわらず、南部にはChợ Lớnチョロンベトナム語(チョロン地区)のようなチャイナタウンがあり、そこでは多くの中国人がキン族と国際結婚し、彼らと区別がつかないほどになっている。ベトナム中部および南部では、遺跡、工芸品、そして古代サフィン文化の後継者としての住民の中に、チャンパ文化とクメール文化の痕跡が見られる。近年、西洋文化がベトナムの若い世代の間で人気を博している。

ベトナム文化の伝統的な焦点は、家族と共同体の価値が高く評価される人間性(nhân nghĩaニャンギアベトナム語)と調和(hòaホアベトナム語)に基づいている。ベトナムは多くの主要な文化的シンボルを崇敬しており、ベトナムの竜(ワニと蛇のイメージに由来)や、ベトナムの国民的父であるLạc Long Quânラック・ロン・クアンベトナム語(聖なる竜として描かれる)などがその例である。lạcラックベトナム語は、ベトナムの国民的母であるÂu Cơアウ・コベトナム語を表す聖なる鳥である。その他にも、カメ、水牛、ウマなどが崇敬される著名なイメージである。多くのベトナム人はまた、超自然や心霊主義を信じており、病気は呪いや魔術によって、あるいは宗教的倫理の不遵守によって引き起こされる可能性があると考えられている。伝統的な医療従事者、お守り、その他の形態の精神的保護や宗教的実践が、病人の治療に用いられることがある。現代において、ベトナムの文化生活は政府が管理するメディアや文化プログラムに深く影響されてきた。何十年もの間、特に西洋起源の外国文化の影響は避けられてきた。しかし、最近の改革以来、ベトナムは近隣の東南アジア、東アジア、そして西洋の文化やメディアへのより大きな露出を見せている。

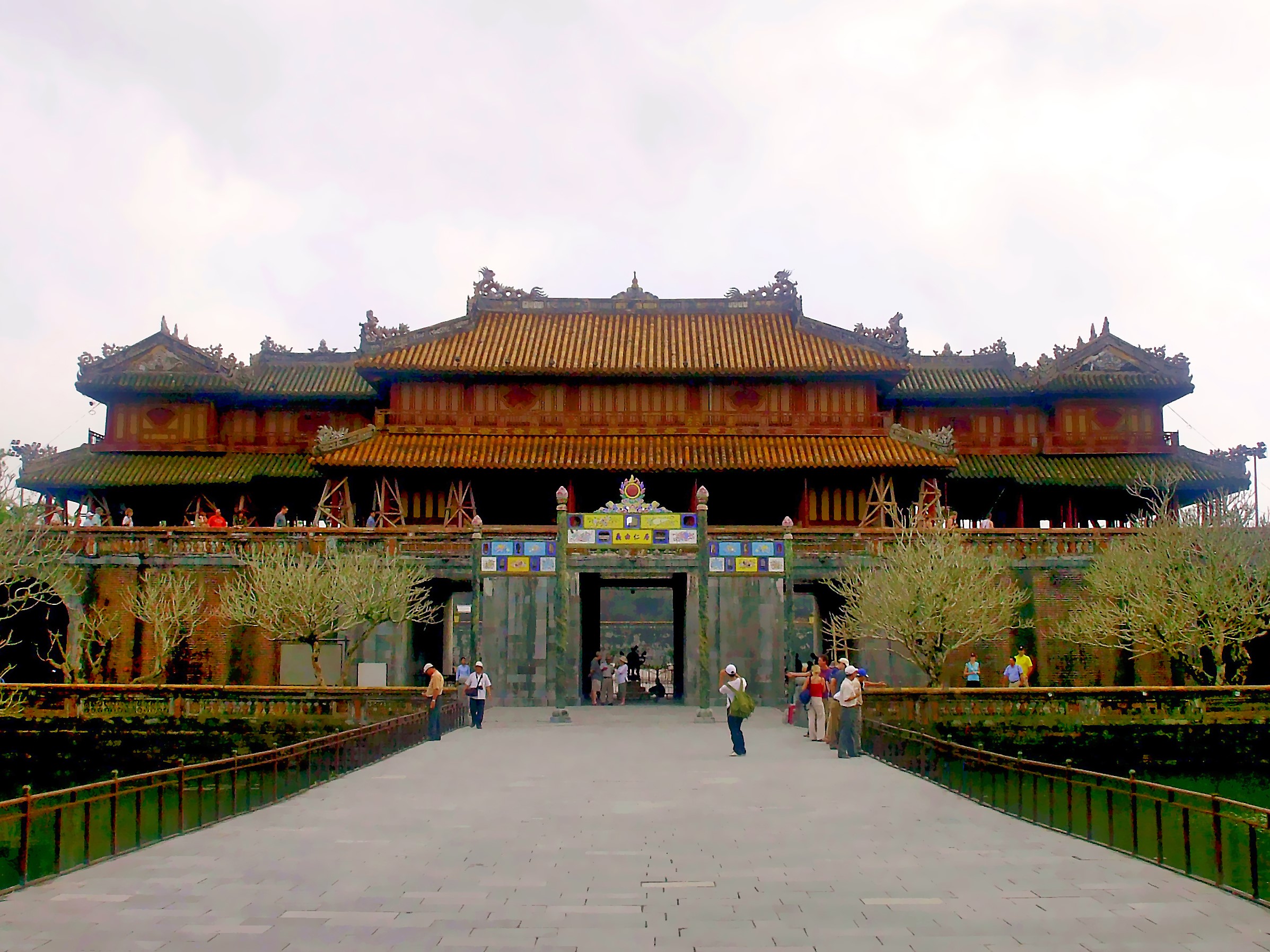

ベトナムの主要な正装であるáo dàiアオザイベトナム語は、結婚式や宗教的な祭りなどの特別な機会に着用される。白いアオザイは、国内の多くの高校で女子生徒に義務付けられている制服である。その他の伝統的なベトナムの衣服の例としては、áo tứ thânアオトゥー thânベトナム語(4枚仕立ての女性用ドレス)、áo ngũ thânアオグー thânベトナム語(アオトゥー thânの5枚仕立ての形式で、主に国の北部で着用される)、yếmイエムベトナム語(女性用下着)、áo bà baアオバーバーベトナム語(男性および女性用の農作業用「パジャマ」)、áo gấmアオガムベトナム語(政府のレセプション用のフォーマルなブロケードのチュニック)、そしてáo theアオテーベトナム語(結婚式で新郎が着用するアオガムの変形)などがある。伝統的な頭飾りには、標準的な円錐形のnón láノンラーベトナム語、ランプシェードのようなnón quai thaoノンクアイタオベトナム語、そして伝統的なターバンであるkhăn đóngカンドンベトナム語が含まれる。観光においては、旧フエ王宮、世界遺産のフォンニャ=ケバン国立公園、Hội Anホイアンベトナム語、Mỹ Sơnミーソン聖域ベトナム語、ニャチャンのような沿岸地域、ハロン湾の洞窟、五行山など、多くの人気のある文化的観光地がある。

8.1. 伝統文化と現代文化

ベトナム文化は、数千年にわたる歴史の中で、土着の要素と外来文化の影響が複雑に絡み合いながら形成されてきた。地理的に中国と東南アジアの交差点に位置するため、古くから中国文化の影響を強く受ける一方で、東南アジアの海洋文化やインド文化の要素も取り入れてきた。

伝統文化の基層には、ドンソン文化に代表されるような農耕儀礼や祖先崇拝があり、これらは現代のベトナム人の精神生活にも深く根付いている。中国からは、儒教、道教、仏教(主に大乗仏教)が伝来し、社会規範、倫理観、宗教観に大きな影響を与えた。特に儒教は、科挙制度を通じて官僚登用や社会秩序の維持に重要な役割を果たし、家族制度や人間関係における礼節を重んじる価値観を育んだ。

フランスによる植民地支配(19世紀後半~20世紀半ば)は、ベトナム文化に西洋文化の要素をもたらした。フランス語の普及、カトリックの布教、西洋式の教育制度の導入、都市計画や建築様式の変化などがその例である。この時期には、伝統文化と西洋文化の融合や対立の中で、新たな文学運動や芸術思潮も生まれた。

第二次世界大戦後の南北分断とベトナム戦争は、ベトナム文化に大きな断絶と変容をもたらした。社会主義体制下の北ベトナムでは、イデオロギーに基づく文化政策が推進され、伝統文化の再解釈や、ソ連・中国など社会主義諸国の文化の影響が見られた。一方、南ベトナムではアメリカ文化の影響が強かった。

1986年のドイモイ政策開始以降、ベトナムは市場経済化と国際社会への開放を進め、グローバリゼーションの波が文化にも大きな影響を与えている。外国の映画、音楽、ファッションなどが急速に流入し、若者を中心にライフスタイルや価値観が多様化している。伝統文化の見直しや保存への関心も高まっており、ユネスコ世界遺産に登録された文化財の保護や、伝統芸能の復興などが進められている。

現代ベトナム文化は、伝統と革新、土着性と外来性、社会主義的価値観と市場経済の論理が混在し、ダイナミックに変化し続けている。

8.2. 文学

ベトナム文学は、数世紀にわたる深い歴史を持ち、典型的には6音節と8音節の詩形(lục bátルックバットベトナム語)であるca daoカザオベトナム語(民謡、ことわざ詩)を中心とする豊かな口承文学の伝統がある。カザオは通常、村の祖先や英雄に焦点を当てている。

文字による文学は10世紀の呉朝にまで遡ることが確認されており、著名な古典作家には、Nguyễn Trãiグエン・チャイベトナム語、Hồ Xuân Hươngホー・スアン・フオンベトナム語、Nguyễn Duグエン・ズーベトナム語、Nguyễn Đình Chiểuグエン・ディン・チエウベトナム語などがいる。グエン・ズーの『金雲翹伝』(Truyện Kiềuチュエン・キエウベトナム語)は、ベトナム文学の最高傑作の一つとされている。

ca trùカチューベトナム語におけるhát nóiハット・ノイベトナム語のような一部の文学ジャンルは、演劇パフォーマンスにおいて重要な役割を果たしている。ベトナムでは、tao đànタオダンベトナム語のような詩の組合も結成されてきた。

近年、ベトナム文学は西洋の様式の影響を受けており、1932年には最初の文学変革運動であるthơ mớiトー・モイベトナム語(新詩運動)が出現した。

ベトナムの民間伝承文学は多くの形式が混ざり合っている。それは口承の伝統であるだけでなく、隠されたもの(民俗作家の記憶の中にのみ保持される)、固定されたもの(書かれたもの)、そして示されたもの(演じられるもの)という3つのメディアの混合でもある。民間伝承文学は通常、多くのバージョンで存在し、口頭で伝えられ、作者は不明である。神話は、超自然的な存在、英雄、創造神に関する物語で構成され、人間の生命に関する古代の人々の視点を反映している。それらには、創造物語、起源に関する物語(Lạc Long Quânラック・ロン・クアンベトナム語とÂu Cơアウ・コベトナム語)、文化英雄(Sơn Tinh - Thủy Tinhソン・ティンとトゥイ・ティンベトナム語、それぞれ山と水の精霊と呼ばれる)やその他多くの民話が含まれる。

8.3. 音楽

ベトナムの伝統音楽は、国の北部と南部で異なる。北部古典音楽はベトナム最古の音楽形式であり、伝統的によりフォーマルである。ベトナム古典オペラ(tuồngトゥオンベトナム語)の起源は、13世紀のモンゴル侵攻時にベトナム人が中国のオペラ一座を捕らえたことに遡る。その歴史を通じて、ベトナムは日本、朝鮮、モンゴルと共に、中国の音楽的伝統から最も大きな影響を受けてきた。

Nhã nhạcニャーニャックベトナム語は最も人気のある宮廷音楽の形式であり、Chèoチェオベトナム語は一般的に風刺的なミュージカル劇場の一形式である。一方、Xẩmサムベトナム語またはhát xẩmハット・サムベトナム語(サム歌唱)はベトナムの民俗音楽の一種である。Quan họクアンホベトナム語(交互歌唱)は、旧ハバク省(現在はBắc Ninhバクニン省ベトナム語とBắc Giangバクザン省ベトナム語に分割)およびベトナム全土で人気がある。Hát chầu vănハット・チャウ・ヴァンベトナム語またはhát vănハット・ヴァンベトナム語と呼ばれる別の音楽形式は、儀式中に霊を呼び出すために使用される。Nhạc dân tộc cải biênニャック・ザン・トク・カイ・ビエンベトナム語は、1950年代に登場した現代的なベトナム民俗音楽の形式であり、一方Ca trùカチューベトナム語(hát ả đàoハット・ア・ダオベトナム語としても知られる)は人気のある民俗音楽である。Hòホーベトナム語は、クアンホの南部スタイルと考えることができる。

伝統的な楽器には、đàn bầuダン・バウベトナム語(単弦のツィター)、đàn gáoダン・ガオベトナム語(ココナッツの胴体を持つ二弦のフィドル)、đàn nguyệtダン・グエットベトナム語(二弦のフレット付き月琴リュート)などがある。近年、特に民俗音楽と現代音楽を融合させ、現代の文脈で国民音楽を復活・推進し、若い世代にベトナムの伝統楽器と歌唱スタイルについて教育する取り組みが行われている。ボレロ音楽は、1930年代以降、伝統的なベトナム音楽と西洋の要素を組み合わせた異なるスタイルで国内で人気を博している。21世紀には、V-POPとして知られる現代ベトナムのポピュラー音楽産業が、電子音楽、ダンス・ミュージック、コンテンポラリー・R&Bなど、世界中の多くの人気ジャンルの要素を取り入れている。

8.4. 美術・建築

グエン王朝時代の建築を代表するものの一つに数え上げられている

ベトナムにおいて最も高い超高層ビルである

ベトナムの伝統美術は、中国文化の影響を強く受けながらも、独自の発展を遂げてきた。主な分野としては、陶磁器、絵画、彫刻などがある。

陶磁器:ベトナムの陶磁器は、古くは漢代の中国陶磁の影響を受けつつ、李朝・陳朝時代には独自の青磁や白磁、鉄絵などが制作された。15世紀の後黎朝時代には、染付(青花)が盛んになり、中国や日本などにも輸出された。バッチャン焼(Gốm Bát Tràngゴム・バッチャンベトナム語)は、現在も続く代表的な陶磁器産地である。

絵画:伝統的な絵画は、絹絵や水墨画が中心であった。宮廷絵画や仏教絵画のほか、民衆の間では木版画(ドンホー版画など)も親しまれた。現代美術においては、フランス植民地時代に西洋画の技法が導入され、伝統と西洋の融合を試みる作品や、社会主義リアリズムの影響を受けた作品、そしてドイモイ以降はより自由な表現を追求する作品など、多様な傾向が見られる。

彫刻:寺院の仏像や装飾彫刻、王宮の石造物などに優れた作品が見られる。チャンパ王国の石彫は、ヒンドゥー教の影響を受けた独特の様式で知られる。

建築:伝統建築は、木造を基本とし、中国の建築様式の影響を受けつつ、気候風土に適応した独自の様式を発展させた。寺院(チュア、Chùaベトナム語)、亭(ディン、Đìnhベトナム語、村の鎮守神を祀る集会所)、祠(ミエウ、Miếuベトナム語)、宮殿などが代表的な伝統建築である。フエの王宮や寺院建築は、ユネスコ世界遺産(フエの建造物群)に登録されている。現代建築においては、フランス植民地時代のコロニアル様式の建物や、ドイモイ以降の経済発展に伴う高層ビルなどが都市景観を特徴づけている。

その他、ミーソン聖域、タンロン皇城、胡朝の城塞などもユネスコ世界文化遺産に登録されている。

8.5. 芸能・映画

ベトナムには、多様な伝統芸能と、近年急速に発展している現代の公演芸術および映画産業が存在する。

伝統芸能:

- 水上人形劇(Múa rối nướcムア・ロイ・ヌオックベトナム語):水面を舞台として人形を操る、ベトナム独自の伝統芸能。農村の祭りなどで演じられ、ユーモラスな物語や民話が題材となることが多い。

- チェオ(Chèoチェオベトナム語):主にベトナム北部で人気の高い伝統的な歌劇。農民の生活や歴史上の出来事を題材とし、歌、踊り、語りが融合した形式を持つ。

- トゥオン(Tuồngトゥオンベトナム語)またはハット・ボイ(Hát bộiハット・ボイベトナム語):ベトナム中部および南部で盛んな古典演劇。歴史物語や英雄譚を題材とし、様式化された演技や衣装、化粧が特徴的。中国の京劇の影響も受けている。

- カイ・ルオン(Cải lươngカイ・ルオンベトナム語):「改良劇」を意味し、20世紀初頭に南部で生まれた比較的新しい大衆演劇。伝統音楽と西洋音楽の要素を取り入れ、現代的な社会問題や恋愛物語なども扱う。

これらの伝統芸能は、現代においても保存・継承の努力が続けられ、国内外で公演が行われている。

映画:

ベトナム映画産業は、フランス植民地時代に始まり、ベトナム戦争中はプロパガンダ映画も制作された。戦後、特にドイモイ政策以降、映画制作は徐々に活発化し、国際的に評価される作品も現れている。

代表的な監督としては、トラン・アン・ユン(『青いパパイヤの香り』、『シクロ』、『夏至』など)、ダン・ニャット・ミンなどが挙げられる。

現代ベトナム映画は、戦争の記憶、社会の変化、個人の葛藤などをテーマとした作品が多く、リアリズムを基調としつつも多様な表現方法が試みられている。ハノイ国際映画祭など、国内の映画祭も開催され、若手監督の育成にも力が入れられている。近年では、商業的な娯楽映画も増加傾向にある。

8.6. 衣食住

ベトナム人の生活様式は、豊かな自然環境と長い歴史の中で育まれた独自の文化を反映している。

8.6.1. 食文化

ベトナム料理は、新鮮な食材、特にハーブや野菜をふんだんに使用し、ヌクマム(魚醤)やライム、唐辛子などで風味付けをするのが特徴である。「五味」(甘味、酸味、塩味、苦味、旨味)の調和を重視し、あっさりとした味わいの料理が多い。

代表的な料理としては、米粉の麺を使ったフォー(Phởベトナム語)、米粉麺と炭火焼豚肉のつけ麺であるブンチャー(Bún chảベトナム語)、フランスパンに様々な具材を挟んだサンドイッチのバインミー(Bánh mìベトナム語)、生春巻きのゴイクン(Gỏi cuốnベトナム語)、揚げ春巻きのチャーゾー(Chả giòベトナム語)などがある。

地域によって食文化にも違いが見られ、北部は比較的あっさりとした味付け、中部は辛味の強い料理、南部は甘味とココナッツミルクを多用する料理が特徴的である。

ベトナム人は伝統的に家族や友人と共に食事を囲むことを大切にし、大皿料理を取り分けて食べるのが一般的である。外食文化も盛んで、屋台や大衆食堂で気軽に食事を楽しむ光景がよく見られる。飲み物としては、緑茶やハス茶、そしてフランス植民地時代の影響を受けたベトナムコーヒーが広く飲まれている。

8.6.2. 服飾文化

ベトナムの伝統衣装として最もよく知られているのは、女性用のアオザイ(Áo dàiベトナム語)である。体にフィットした上衣と、幅広のズボン(クワン、quầnベトナム語)から成り、優雅なシルエットが特徴である。現代では、結婚式や祝祭日などの特別な機会に着用されることが多い。また、一部の学校では女子生徒の制服として採用されている。

アオザイ以外にも、地域や民族によって様々な伝統衣装が存在する。例えば、北部ではアオトゥー thân(Áo tứ thânベトナム語、四枚仕立ての女性用衣装)やイエム(Yếmベトナム語、女性用胸当て)、南部ではアオバーバー(Áo bà baベトナム語、農作業着としても用いられるゆったりとした衣装)などがある。

各少数民族も、それぞれ独自の色彩豊かな衣装文化を持っている。例えば、モン族のろうけつ染めや刺繍を施した衣装、タイ族の美しい織物などが知られる。

現代の都市部では西洋風の服装が一般的であるが、伝統衣装も依然として生活の中に息づいており、文化的アイデンティティの象徴として大切にされている。

8.7. スポーツ

ベトナムで最も人気のあるスポーツはサッカーである。ナショナルチームであるサッカーベトナム代表は、東南アジアサッカー選手権で2008年、2018年、2024年に優勝し、AFCアジアカップでは2007年と2019年にベスト8に進出している。U-23代表チームは2018年AFC U-23選手権で準優勝、2018年アジア競技大会で4位、U-20代表チームは2017 FIFA U-20ワールドカップに初出場した。U-17代表チームは2000年AFC U-16選手権で10チーム中4位の成績を収めた。女子代表チームは2023年FIFA女子ワールドカップに初出場し、ワールドカップトーナメントに出場した初の11人制ナショナルサッカーチームとなり、伝統的に東南アジア競技大会では、主要なライバルであるタイ女子代表と共に優位に立っている。

伝統武術であるボビナム、キムケー(Kim Kêベトナム語)、ボービンディン(Võ Bình Địnhベトナム語)も広く行われている。

その他の西洋スポーツとしては、バドミントン、テニス、バレーボール、卓球、チェスなども人気がある。ベトナムは夏季オリンピックには1952年から参加している。1954年の国が分断された後、南ベトナムのみが競技に参加し、1956年と1972年のオリンピックに選手を派遣した。1976年のベトナム統一以来、社会主義共和国ベトナムとして競技に参加し、1988年以降の全ての夏季オリンピックに出場している。現在のベトナムオリンピック委員会は1976年に結成され、1979年に国際オリンピック委員会(IOC)によって承認された。ベトナムは冬季オリンピックには参加したことがない。2016年、ベトナムはオリンピックで初の金メダルを獲得した。バスケットボールは、特にホーチミン市、ハノイ、ソクチャンでますます人気のあるスポーツとなっている。

8.8. 祝祭日・年中行事

ベトナムには11の国家公認の祝日がある。これらには、1月1日の元日、旧暦最後の日から旧暦最初の月の5日目までのベトナムの新年(Tết Nguyên Đánテト・グエン・ダンベトナム語)、旧暦3月10日のフン王の命日、4月30日の南部解放記念日、5月1日の国際労働者の日、9月2日の国慶節が含まれる。

Tếtテトベトナム語の期間中、主要都市の多くのベトナム人は家族の再会や亡くなった先祖への祈りのために故郷の村に戻る。年長者は通常、若者にlì xìリーシベトナム語(赤い封筒)を与え、bánh chưngバインチュンベトナム語(四角い形の餅)のような特別な祝日の食べ物や様々なドライフルーツが訪問者のために家に飾られる。

その他多くの祭りが季節を通じて祝われており、それにはTết Nguyên Tiêuテト・グエン・ティエウベトナム語(元宵節)、Tết Trung Thuテト・チュン・トゥベトナム語(中秋節)、様々な寺院や自然の祭りがある。高原地帯では、春に毎年象乗り競争が開催され、騎手は象に乗って約1.6 kmを走り、勝利した象にはサトウキビが与えられる。伝統的なベトナムの結婚式も依然として広く人気がある。

| 日付 | 日本語表記 | ベトナム語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | Tết Dương Lịchベトナム語 | 休日 |

| 旧暦1月1日から数日間 | テト(旧正月) | Tết Nguyên Đánベトナム語 | 最も重要な祝祭日。通常、1週間程度の連休となる。 |

| 旧暦3月10日 | フン王命日 | Giỗ Tổ Hùng Vươngベトナム語 | 休日 |

| 4月30日 | 南部解放記念日(統一の日) | Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nướcベトナム語 | 休日 |

| 5月1日 | 国際労働者の日 | Ngày Quốc tế Lao độngベトナム語 | 休日 |

| 9月2日 | 国慶節 | Ngày Quốc Khánhベトナム語 | 独立宣言記念日。休日。 |

上記以外にも、国際女性デー(3月8日)、ベトナム女性の日(10月20日)、教師の日(Ngày Nhà giáo Việt Namガイ・ニャー・ザオ・ベトナムベトナム語、11月20日)などが祝われるが、公休日ではない。地域によっては、独自の伝統的な祭りも行われる。