1. 生い立ちと背景

ヌルミは、自身の幼少期から兵役、そして陸上競技への情熱を育んだ初期の活動を通じて、その後の輝かしいキャリアの基礎を築いた。

1.1. 出生と家族

パーヴォ・ヨハンネ・ヌルミは、1897年6月13日にフィンランド大公国のトゥルクで生まれた。父は大工のヨハン・フレドリク・ヌルミ(Johan Fredrik Nurmiフィンランド語)、母はマティルダ・ヴィルヘルミーナ・ライネ(Matilda Wilhelmiina Laineフィンランド語)である。ヌルミには、シーリ(Siiriフィンランド語、1898年生まれ)、サーラ(Saaraフィンランド語、1902年生まれ)、マルッティ(Marttiフィンランド語、1905年生まれ)、ラハヤ(Lahjaフィンランド語、1908年生まれ)という4人の兄弟姉妹がいた。1903年、ヌルミ一家はラウニストゥラからトゥルク中心部の広さ40 m2のアパートに引っ越し、パーヴォ・ヌルミは1932年までそこで暮らした。

1.2. 幼少期と教育

ヌルミの幼少期は経済的に厳しかった。父ヨハンは1910年に、妹ラハヤは1911年に死去し、一家は財政的に困窮した。彼らは台所を別の家族に貸し出し、自分たちは一部屋で生活した。学業に才能があったヌルミは、家計を助けるため12歳で学校を中退し、パン屋の使い走りとして働き始めた。この時期は積極的に走ることはなかったが、重い台車を押してトゥルクの急な坂を登る仕事が、彼にとって十分な運動となった。彼は後に、これらの坂道が背筋と脚の筋肉を鍛えるのに役立ったと語っている。11歳までに、ヌルミは1500メートルを5分2秒で走るほどの才能を見せていた。

1.3. トレーニングの開始と初期の活動

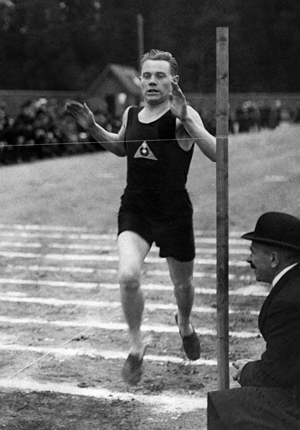

ヌルミが15歳の時、1912年ストックホルムオリンピックにおけるハンネス・コーレマイネンの活躍に深く感銘を受け、陸上競技への興味を再燃させた。コーレマイネンは「フィンランドを世界の地図に載せた」と称されるほどの国民的英雄であった。ヌルミは数日後にはじめてスニーカーを購入し、トレーニングを再開した。彼のトレーニングは、夏にはクロスカントリー競走、冬にはクロスカントリースキーを主に行っていた。1914年、ヌルミはスポーツクラブのトゥルン・ウルヘイルリーットに加入し、初めて出場した3000メートル競走で勝利を収めた。2年後、彼はトレーニング内容を見直し、ウォーキング、スプリント、体操をプログラムに加えた。彼はトゥルクのAb. H. Ahlberg & Co工房で働き続け、家計を支えた。

1.4. 兵役と初期の大会参加

1919年4月、ヌルミはポリ旅団のマシンガン中隊で兵役を開始した。兵役中、彼は陸上競技の才能をすぐに発揮した。他の兵士が行進する中、ヌルミはライフルを肩にかけ、砂の入ったバックパックを背負って全距離を走り抜いた。彼の頑固な性格は下士官との間に摩擦を生んだが、上官、特にスポーツ愛好家として知られる指揮官フーゴ・オステルマンには好意的に見られ、ヌルミを含む数人のアスリートは練習のための自由時間を与えられた。ヌルミは兵舎で独創的なトレーニング方法を考案した。歩幅を伸ばすために列車の後部バンパーにつかまって列車に並走したり、重い鉄製の軍用ブーツを履いて脚を強化したりした。これらの努力により、ヌルミは次々と自己ベストを更新し、オリンピック選考の有力候補となった。1920年3月には伍長に昇進。同年5月29日には3000メートル競走で自身初のフィンランド記録を樹立し、7月のオリンピック予選では1500メートルと5000メートル競走を勝ち抜いた。

この時期のヌルミの記録は以下の通りである。

| 年 | 1500 m | 2000 m | 3000 m | 5000 m | 10000 m |

|---|---|---|---|---|---|

| 1914 | 10:06.5 | ||||

| 1915 | 6:06.8 | 9:30 | 15:50.7 | ||

| 1916 | 5:55 | 15:52.8 | |||

| 1917 | 15:47.5 | ||||

| 1918 | 4:29 | 15:50.7 | |||

| 1919 | 8:58.1 | 15:31.5 | 32:56 |

2. オリンピックでのキャリア

パーヴォ・ヌルミは、そのオリンピックキャリアを通じて、陸上競技の歴史に名を刻む数々の偉業を達成した。

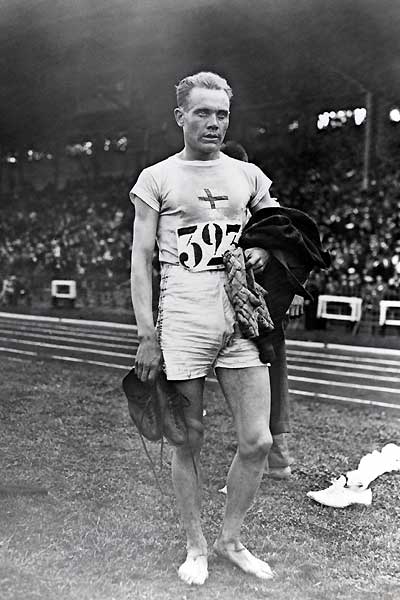

2.1. 1920年アントワープオリンピック

ヌルミの国際舞台でのデビューは、1920年8月にベルギーのアントワープで開催された1920年アントワープオリンピックであった。彼は5000メートル競走でフランスのジョゼフ・ギルモに次ぐ2位となり、初のオリンピックメダルとなる銀メダルを獲得した。この敗北は、ヌルミがオリンピックでフィンランド以外の選手に敗れた唯一の記録となった。しかし、彼は残りの3種目で全て金メダルを獲得し、その才能を世界に示した。10000メートル競走では、最後のカーブでギルモを抜き去り、自己ベストを1分以上更新する記録で勝利した。クロスカントリー個人ではスウェーデンのエリック・ベックマンを破り、クロスカントリー団体ではヘイッキ・リーマタイネンとテオドル・コスケンニエミと共にイギリスとスウェーデンを破り、チームの金メダル獲得に貢献した。ヌルミのこの成功は、トゥルクの家族に電灯と水道水をもたらし、生活を向上させた。また、ヌルミ自身はヘルシンキのテオッリスースコウル工業学校への奨学金を得て進学した。

2.2. 1924年パリオリンピック

1924年春に膝を負傷し、1924年パリオリンピックへの出場が危ぶまれたヌルミだったが、回復し、1日2回のトレーニングを再開した。オリンピック直前の6月19日、ヌルミはヘルシンキのエラインタルハ競技場で、オリンピックの過密スケジュールを想定した試走を行い、1500メートルと5000メートルを1時間以内に走り切り、両種目で新たな世界記録を樹立した。

パリでのオリンピック本番、1500メートル競走の決勝では、ヌルミは最初の800メートルを世界記録更新時よりも約3秒速いペースで飛ばした。唯一の挑戦者であったアメリカのレイ・ワトソンが最終周を前に諦めたため、ヌルミはペースを落として勝利し、ヴィリー・シェーラー、H. B. ストーラード、ダグラス・ロウを抑えて金メダルを獲得した。この時も、オリンピック記録を3秒更新する快挙であった。

わずか2時間足らずで始まった5000メートル競走の決勝では、すでに3000メートル障害と10000メートル競走で金メダルを獲得していた同胞のビレ・リトラが強敵として立ちはだかった。リトラとエドヴィン・ヴィーデは、ヌルミが疲れていると見て、世界記録ペースで走って彼を消耗させようと試みた。ヌルミは、もはや時計ではなく2人のライバルと競っていることを悟ると、手に持っていたストップウオッチを草むらに放り投げた。ヴィーデのペースが落ちると、フィンランドの二人が激しいデッドヒートを繰り広げた。最後の直線でリトラが外側からスパートをかけたが、ヌルミもペースを上げてリトラを1メートル差で抑え込み、勝利を収めた。

クロスカントリー競走では、気温が45 °Cに達する酷暑となり、38人の出場者のうち15人が棄権した。完走した選手のうち8人はストレッチャーで運び出されるほどの過酷なレースであった。ある選手は競技場に到着すると小さな円をぐるぐると走り始め、やがて観覧席に衝突して意識を失った。序盤をリードしていたヴィーデもコース上で失神し、病院で死亡したという誤報が流れるほどであった。ヌルミはリトラに1分半近くの差をつけて勝利したが、わずかに疲労の兆候を見せるのみであった。フィンランドが団体メダルを失うかと思われた時、混乱したヘイッキ・リーマタイネンが千鳥足で競技場に入ってきた。彼はほとんど前進しておらず、前にいた選手がゴールまで50 mの地点で失神したため、リーマタイネンはゴールラインに到達したと勘違いして立ち止まり、コース外に出ようとした。観客の叫び声を無視し、しばらく観客をハラハラさせた後、彼はようやく状況を理解し、正しい方向へ転じて12位でゴールし、フィンランドチームの団体金メダルを確定させた。競技場にいた人々はこの光景に衝撃を受け、オリンピック当局はこれ以降の大会でクロスカントリー競走を禁止することを決定した。

翌日の3000メートル団体競走では、ヌルミとリトラが再び1位と2位を占め、エリアス・カッツが5位でゴールしたことで、フィンランドチームは金メダルを獲得した。ヌルミは5種目で5個の金メダルを獲得したが、フィンランド当局がスター選手間で種目を割り振り、彼が最も得意とする10000メートル競走のタイトル防衛を許さなかったため、大会を苦々しい思いで終えた。フィンランドに帰国後、ヌルミは10000メートル競走で世界記録を樹立し、この記録はその後約13年間破られなかった。この時点で、ヌルミは1500メートル、1マイル、3000メートル、5000メートル、10000メートルの世界記録を同時に保持していた。

2.3. 1928年アムステルダムオリンピック

1925年の米国ツアーでの過酷な日程の後、ヌルミはリウマチやアキレス腱の問題に悩まされ、競技へのモチベーション維持に苦心した。1926年には機械製図工の職を辞し、本格的にビジネスの勉強を始めた。フィンランド銀行総裁リスト・リュティを財務顧問に迎え、株式トレーダーとしての新たなキャリアをスタートさせた。

1926年、ヌルミはベルリンでエドヴィン・ヴィーデの3000メートル競走世界記録を破り、さらにストックホルムで自身の記録を更新した。ストックホルムでのレースでは、ニルス・エクロフがヴィーデを助けるためにヌルミのペースを妨害しようと試み、ヌルミはこれに激怒し、二度とエクロフとは競走しないと誓った。同年10月、彼は1500メートル競走でヴァイマル共和国のオットー・ペルツァーに敗れ、5年以上、133レースにわたる1000メートル以上の距離での連勝記録が途絶えた。1927年、フィンランド当局は、ヌルミがフィンランド・スウェーデン国際陸上競技大会でエクロフとの競走を拒否したことを理由に、国際大会への出場を禁止し、ウィーンで予定されていたペルツァーとの再戦も中止された。ヌルミはシーズンを終え、11月末まで1928年アムステルダムオリンピックへの出場を辞退すると脅した。1928年のオリンピック予選では、1500メートル競走でハリ・ラルバとエイノ・プリエに敗れ3位に終わったため、ヌルミはより長距離の種目に集中することを決めた。彼は、それまで2度しか出場経験のない3000メートル障害もプログラムに加えた。

アムステルダムで開催された1928年オリンピックで、ヌルミは3種目に出場した。10000メートル競走では、レース中ずっとビレ・リトラのすぐ後ろを走り、最後の直線でスパートをかけてリトラを抜き去り、金メダルを獲得した。しかし、5000メートル競走の決勝直前、ヌルミは3000メートル障害の予選で水濠を跳び越える際に転倒し、腰と足を捻挫した。フランスのリュシアン・デュケーヌが彼を助け起こし、ヌルミは感謝の意を込めてデュケーヌをリードし、予選の勝利を譲ろうとしたが、デュケーヌは丁重に辞退した。5000メートル競走の決勝では、ヌルミは10000メートル競走での戦術を再現しようとしたが、今度はリトラが先行し、ヌルミは追いつくことができなかった。これまでにないほど疲労困憊の様子を見せながらも、ヌルミはエドヴィン・ヴィーデをわずかに抑え、銀メダルを獲得した。

3000メートル障害の決勝は翌日に控えており、ヌルミには休息や怪我を治療する時間がほとんどなかった。障害物の跳躍に苦戦するヌルミは、フィンランドの障害走専門家であるトイヴォ・ロウコラにリードを許した。しかし、最終周で他選手を大きく引き離し、世界記録を樹立したロウコラから9秒遅れてゴールし、銀メダルを獲得した。ヌルミの記録もまた、当時の世界記録を上回るものであった。リトラは完走できなかったものの、オーヴェ・アンデルセンが銅メダルを獲得したことで、フィンランドはこの種目でメダルを独占する圧勝を飾った。

2.4. 1932年ロサンゼルスオリンピックへの出場資格剥奪

1928年のオリンピック後、ヌルミはスウェーデンの新聞に対し、「これが私のトラックでの最後のシーズンだ。私は年老いた。15年間走り続けてきたので、もう十分だ」と語った。しかし、ヌルミは競技を続け、より長距離の種目に焦点を移した。同年10月、彼はベルリンで15キロメートル、10マイル、そして1時間競走の世界記録を樹立した。ヌルミの1時間競走の記録は17年間破られず、1945年にヴィルヨ・ヘイノが129 mをさらに走るまで保持された。

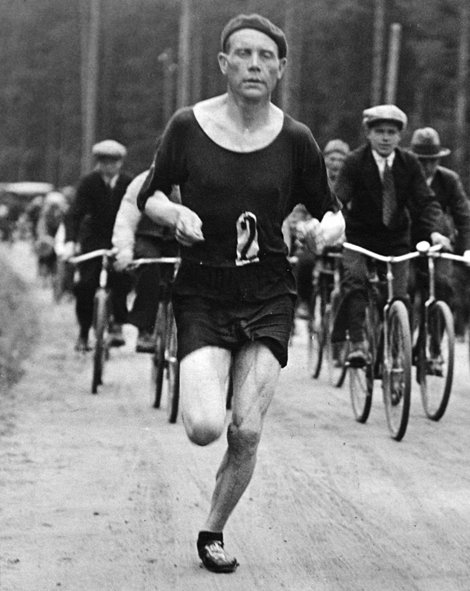

1929年1月、ヌルミは2度目の米国ツアーをブルックリンから開始した。彼は室内1マイル競走であるワナメイカー・マイルで、アメリカのレイ・コンジャーに敗れ、自身初の1マイル競走での敗北を喫した。この時の記録は、ヌルミが1925年に樹立した世界記録よりも7秒遅く、1マイルの距離が彼にとって短すぎたのではないかという憶測を呼んだ。1930年には20キロメートル競走で世界記録を樹立した。1931年7月、ヌルミは現在では珍しい2マイル競走で世界記録を更新し、ラウリ・レーティネン、ラウリ・ヴィルタネン、ボルマリ・イソ=ホロといった強敵を破り、彼がまだ中距離走でも通用することを示した。彼は2マイルを9分以内で走った史上初のランナーとなった。ヌルミは1932年ロサンゼルスオリンピックでは10000メートル競走とマラソンにのみ出場する予定であり、「フィンランドには5000メートル競走に優れた選手が少なくとも3人いるため、フィンランド代表としてその種目には出場しない」と述べていた。

1932年4月、国際陸上競技連盟(IAAF)の理事会は、フィンランド陸上競技連盟がヌルミのアマチュア資格に関する調査を終えるまで、彼を国際大会から暫定的に出場停止とする決定を下した。フィンランド当局は、IAAFが聴聞会も行わずに決定を下したことを批判したが、調査の実施には同意した。当時、IAAFは各国陸連の最終決定を受け入れるのが慣例であり、AP通信は「フィンランド陸連がヌルミを無罪と判断すれば、国際陸連もその決定を疑問視することなく受け入れるだろう」と報じた。1週間後、フィンランド陸連はプロフェッショナルであるとの疑惑には証拠がないとしてヌルミに有利な判決を下し、ヌルミはオリンピックまでに資格停止が解除されることを期待した。

1932年6月26日、ヌルミはオリンピック予選で自身初のマラソンに挑戦した。彼は古来の「短いマラソン」(40.2 km)を、水を一滴も飲まずに2時間22分3.8秒で走り抜いた。このペースで走り続ければ、フルマラソン(42.195 km)を約2時間29分で完走することになり、これは当時のマラソン世界記録であるアルバート・マイケルソンの2時間29分1.8秒をわずかに下回るものであった。この予選でヌルミは、後にオリンピックで銅メダルを獲得するアルマス・トイヴォネンを6分もリードしていた。ヌルミの記録は「短いマラソン」の非公式世界記録となった。ヌルミは十分な成果を出したと考え、アキレス腱の問題もあり、レースを棄権した。フィンランドオリンピック委員会はヌルミを10000メートル競走とマラソンの両種目に登録した。ガーディアン紙は「彼の予選での記録のいくつかはほとんど信じられないものだった」と報じ、ヌルミは怪我にもかかわらずロサンゼルスの選手村でトレーニングを続けた。ヌルミは、自身のアイドルであるハンネス・コーレマイネンが第一次世界大戦直後に行ったように、マラソンでの金メダルでキャリアを終えることを強く望んでいた。

10000メートル競走の3日前、ヌルミを暫定的に出場停止としたのと同じ7人のメンバーで構成されたIAAF特別委員会は、ヌルミの出場登録を却下し、彼がロサンゼルスで競技することを禁じた。IAAF会長のジークフリード・エドストレームは、翌日に始まるIAAF総会ではヌルミの出場資格を回復することはできず、ヌルミの件に関する政治的側面と手続きの再検討のみに留まると述べた。AP通信はこれを「国際陸上競技史上最も巧妙な政治的駆け引き」と報じ、オリンピックはまるで「キャストに名高いデンマーク人がいないハムレット」のようだと評した。ヘルシンキでは数千人がこの決定に抗議した。証拠の詳細は公表されなかったが、ヌルミに不利な証拠は、ドイツのレース主催者からの宣誓供述書で、ヌルミが1931年秋にドイツで走った際に1レースあたり250 USDから500 USDを受け取ったとされているものであった。この供述書は、エドストレームがカール・リッター・フォン・ハルトに対し、もしヌルミに不利な証拠が提供されなければ「残念ながらドイツ陸上競技連盟に対し厳しい措置を取らざるを得なくなる」と警告する手紙を送った後に提出されたものである。

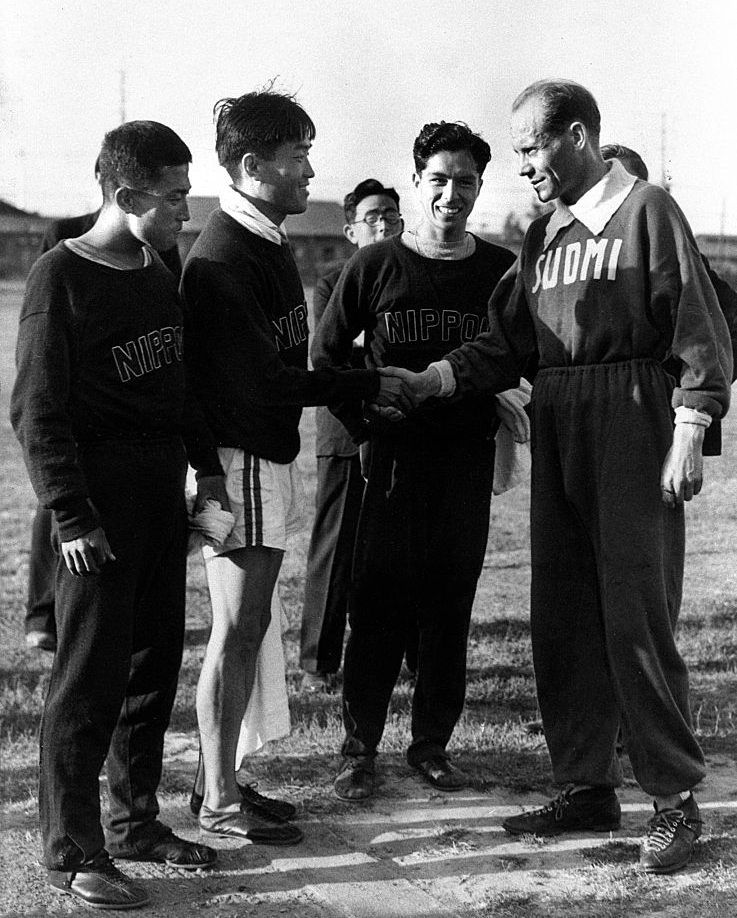

フィンランドの選手たちは当然ヌルミを支持したが、それ以外のマラソン出場選手全員も、レース前日に連盟に対しヌルミの出場を受け入れるよう嘆願書を提出した。エドストレームの右腕でありIAAF事務総長、スウェーデン陸連会長でもあったボー・エケルンドはフィンランド当局に接触し、競技外でヌルミがマラソンを走れるよう手配できるかもしれないと伝えた。しかし、フィンランドは、選手がプロフェッショナルと宣言されない限り、公式に競技に参加する権利があるという立場を崩さなかった。ヌルミは2週間前にアキレス腱を痛めたと診断されていたが、彼自身は2位の選手から5分差をつけて勝利できたと語った。ヌルミに刺激を受けてトレーニングを積み、ロサンゼルス大会のマラソン日本代表となった津田晴一郎は、「ヌルミと一生に一度、競技生命を賭けた戦いをしたい」と考えており、彼の不出場にショックを受けたと大会から約半世紀後に述べている。

IAAF総会はヌルミをプロフェッショナルと宣言しないまま終了したが、ヌルミの出場停止を決定した理事会の権限は13対12の僅差で維持された。しかし、票差が小さかったため、最終決定は1934年にストックホルムで開催される総会まで持ち越された。フィンランドは、スウェーデン当局がヌルミのアマチュア資格を巡るキャンペーンで卑劣な手段を用いたと非難し、スウェーデンとの陸上競技関係を全て中止した。その1年前の1931年には、すでに競技場内外での論争によりフィンランドがフィンランド・スウェーデン国際陸上競技大会から脱退しており、ヌルミの資格停止を受けてフィンランドは1939年まで同大会に再参加しなかった。

ヌルミはプロフェッショナルになることを拒否し、フィンランド国内ではアマチュアとして走り続けた。1933年、彼は3年ぶりに1500メートル競走に出場し、1926年以来の自己最高記録で国内タイトルを獲得した。1934年8月のIAAF総会では、フィンランドが提出した2つの提案はいずれも否決された。その後、理事会はIAAFのアマチュア規定に違反した選手を資格停止する権限を理事会に与える決議案を提出した。この決議は12対5で可決され(多くの棄権票があった)、ヌルミの国際アマチュア陸上競技からの資格停止が最終的に決定した。そのわずか3週間後、ヌルミは1934年9月16日にヴィープリでの10000メートル競走での勝利を最後に引退した。ヌルミは14年間のトップレベルのキャリアを通じて、この距離で無敗を維持した。クロスカントリー競走では、彼の連勝記録は19年間続いた。

3. 陸上競技での業績と記録

パーヴォ・ヌルミは、その競技人生において数々の世界記録を樹立し、陸上競技の歴史にその名を刻んだ。

3.1. 世界記録

ヌルミは1500メートルから20キロメートルまでの距離で、合計22の国際陸上競技連盟(IAAF)公認世界記録を樹立した。これは陸上競技における世界記録樹立数として新記録である。また、彼は多くの非公式記録も樹立し、公認記録と合わせて合計58の世界記録を保持していた。IAAFが屋内記録を公認し始めたのは1980年代以降であるため、ヌルミの屋内世界記録は全て非公式記録とされている。

| 距離 | 成績 | 日付 | 地点 |

|---|---|---|---|

| 1500メートル | 3:52.6 | 1924年6月19日 | ヘルシンキ |

| 1マイル | 4:10.4 | 1923年8月23日 | ストックホルム |

| 2000メートル | 5:26.3 | 1922年9月4日 | タンペレ |

| 2000メートル | 5:24.6 | 1927年6月18日 | クオピオ |

| 3000メートル | 8:28.6 | 1922年8月27日 | トゥルク |

| 3000メートル | 8:25.4 | 1926年5月24日 | ベルリン |

| 3000メートル | 8:20.4 | 1926年7月13日 | ストックホルム |

| 2マイル | 8:59.6 | 1931年7月24日 | ヘルシンキ |

| 3マイル | 14:11.2 | 1923年8月24日 | ストックホルム |

| 5000メートル | 14:35.4 | 1922年9月12日 | ストックホルム |

| 5000メートル | 14:28.2 | 1924年6月19日 | ヘルシンキ |

| 4マイル | 19:15.4 | 1924年10月1日 | ヴィープリ |

| 5マイル | 24:06.2 | 1924年10月1日 | ヴィープリ |

| 6マイル | 29:36.4 | 1930年6月8日 | ロンドン |

| 10000メートル | 30:40.2 | 1921年6月22日 | ストックホルム |

| 10000メートル | 30:06.2 | 1924年8月31日 | クオピオ |

| 15000メートル | 46:49.6 | 1928年10月7日 | ベルリン |

| 10マイル | 50:15.0 | 1928年10月7日 | ベルリン |

| 1時間競走 | 1.92 万 m | 1928年10月7日 | ベルリン |

| 20000メートル | 1:04:38.4 | 1930年9月3日 | ストックホルム |

| 4×1500メートル | 16:26.2 | 1926年7月12日 | ストックホルム |

| 4×1500メートル | 16:11.4 | 1926年7月17日 | ヴィープリ |

非公式記録は以下の通りである。

| 距離 | 成績 | 日付 | 地点 |

|---|---|---|---|

| 1500メートル | 3:53.0 | 1923年8月23日 | ストックホルム |

| 1500メートル(屋内) | 3:56.2 | 1925年1月6日 | ニューヨーク |

| 1マイル(屋内) | 4:13.5 | 1925年1月6日 | ニューヨーク |

| 1マイル(屋内) | 4:12.0 | 1925年3月7日 | バッファロー |

| 2000メートル(屋内) | 5:33.0 | 1925年1月17日 | ニューヨーク |

| 2000メートル(屋内) | 5:30.2 | 1925年1月28日 | ニューヨーク |

| 2000メートル(屋内) | 5:22.4 | 1925年2月12日 | バッファロー |

| 3000メートル | 8:27.8 | 1923年9月17日 | コペンハーゲン |

| 3000メートル(屋内) | 8:26.8 | 1925年1月15日 | ニューヨーク |

| 3000メートル(屋内) | 8:26.4 | 1925年3月12日 | ニューヨーク |

| 2マイル(屋内) | 9:08.0 | 1925年2月7日 | ニューヨーク |

| 2マイル(屋内) | 8:58.2 | 1925年2月14日 | ニューヨーク |

| 3マイル | 14:14.4 | 1922年8月10日 | コッコラ |

| 3マイル | 14:08.4 | 1922年9月12日 | ストックホルム |

| 3マイル | 14:02.0 | 1924年6月19日 | ヘルシンキ |

| 5000メートル(屋内) | 14:44.6 | 1925年1月6日 | ニューヨーク |

| 4マイル | 19:18.8 | 1924年8月31日 | クオピオ |

| 5マイル | 24:13.2 | 1924年8月31日 | クオピオ |

| 6マイル | 29:41.2 | 1921年6月22日 | ストックホルム |

| 6マイル | 29:07.1 | 1924年8月31日 | クオピオ |

| 25マイルマラソン | 2:22:03.8 | 1932年6月26日 | ヴィープリ |

3.2. シーズン別統計

以下の統計は、予選、ハンディキャップ付き競走、リレー競走、およびヌルミが単独でリレーチームと競争したイベントを除いたものである。

| 年 | 種目 | 競技数 | 勝利数 | 入賞数 | リタイヤ |

|---|---|---|---|---|---|

| 1920 | 1500メートル - 10,000メートル | 14 | 13 | 14 | 0 |

| 1921 | 800メートル - 10,000メートル | 17 | 15 | 16 | 0 |

| 1922 | 800メートル - 4マイル | 20 | 20 | 20 | 0 |

| 1923 | 800メートル - 5000メートル | 23 | 23 | 23 | 0 |

| 1924 | 800メートル - 10,000メートル | 25 | 25 | 25 | 0 |

| 1925 | 800メートル - 10,000メートル | 58 | 56 | 57 | 1 |

| 1926 | 1000メートル - 10,000メートル | 19 | 16 | 19 | 0 |

| 1927 | 1500メートル - 5000メートル | 12 | 12 | 12 | 0 |

| 1928 | 1500メートル - 1時間走 | 15 | 12 | 15 | 0 |

| 1929 | 1マイル - 6マイル | 14 | 12 | 14 | 0 |

| 1930 | 1500メートル - 20,000メートル | 11 | 11 | 11 | 0 |

| 1931 | 2マイル - 7マイル | 16 | 14 | 14 | 2 |

| 1932 | 10,000メートル - マラソン | 3 | 2 | 2 | 1 |

| 1933 | 1500メートル - 25,000メートル | 16 | 13 | 15 | 1 |

| 1934 | 3000メートル - 10,000メートル | 8 | 8 | 8 | 0 |

3.3. 種目別統計

以下の統計は、予選、ハンディキャップ付き競走、リレー競走、およびヌルミが単独でリレーチームと競争したイベントを除いたものである。

| 種目 | 年 | 競技数 | 勝利数 | 入賞数 | リタイヤ |

|---|---|---|---|---|---|

| 800メートル / 880ヤード | 1921-1925 | 8 | 6 | 8 | 0 |

| 1500メートル | 1920-1933 | 33 | 30 | 32 | 0 |

| 1マイル | 1920-1929 | 10 | 9 | 10 | 0 |

| 3000メートル | 1920-1934 | 29 | 27 | 29 | 0 |

| 2マイル | 1922-1931 | 23 | 22 | 23 | 0 |

| 5000メートル | 1920-1934 | 71 | 67 | 69 | 2 |

| 10,000メートル | 1920-1934 | 17 | 17 | 17 | 0 |

| クロスカントリー | 1920-1934 | 23 | 23 | 23 | 0 |

3.4. オリンピック

| 年 | 月日 | 種目 | 成績 | 結果 |

|---|---|---|---|---|

| 1920 | 8月16日 | 5000メートル競走第3予選 | 15:33.0 | 決勝進出(2位) |

| 8月17日 | 5000メートル競走決勝 | 15:00.5 | 2位 | |

| 8月19日 | 10000メートル競走第1予選 | 33:46.3 | 決勝進出(2位) | |

| 8月20日 | 10000メートル競走決勝 | 31:45.8 | 1位 | |

| 8月22日 | クロスカントリー個人 | 27:15.0 | 1位 | |

| クロスカントリー団体 | 10点 | 1位 | ||

| 1924 | 7月8日 | 5000メートル競走第2予選 | 15:28.6 | 決勝進出(1位) |

| 7月9日 | 1500メートル競走第3予選 | 4:07.6 | 決勝進出(1位) | |

| 7月10日 | 1500メートル競走決勝 | 3:53.6(OR) | 1位 | |

| 5000メートル競走決勝 | 14:31.2(OR) | 1位 | ||

| 7月11日 | 3000メートル団体第1予選 | 8:47.8(1位) | 決勝進出(1位) | |

| 7月12日 | クロスカントリー個人 | 32:54.8 | 1位 | |

| クロスカントリー団体 | 11点 | 1位 | ||

| 7月13日 | 3000メートル団体決勝 | 8:32.0(1位) | 1位 | |

| 1928 | 7月29日 | 10000メートル競走 | 30:18.8(OR) | 1位 |

| 7月31日 | 5000メートル競走第3予選 | 15:08.0 | 決勝進出(4位) | |

| 8月1日 | 3000メートル障害第2予選 | 9:58.8 | 決勝進出(1位) | |

| 8月3日 | 5000メートル競走決勝 | 14:40.0 | 2位 | |

| 8月4日 | 3000メートル障害決勝 | 9:31.2 | 2位 |

4. 選手引退後の活動

選手引退後、パーヴォ・ヌルミは多岐にわたる活動に従事し、スポーツ界への貢献を続けながら、実業家としても大きな成功を収めた。

4.1. コーチングと事業活動

選手として活躍していた頃から、ヌルミは自身のトレーニング方法を秘密にすることで知られていた。彼は常に一人で走り、敢えて彼に同行しようとする者がいれば、すぐにペースを上げて相手を疲れさせたという。彼のクラブメイトであったハリ・ラルバですら、彼から多くを学ぶことはできなかった。

競技生活を終えた後、ヌルミはフィンランド陸上競技連盟のコーチとなり、1936年ベルリンオリンピックに向けてランナーたちの指導にあたった。1935年には、陸上競技におけるスウェーデンとの交流再開を巡る激しい投票(40対38)の結果、ヌルミを含む陸連の全理事会メンバーが連盟を脱退するという出来事があった。しかし、ヌルミは3か月後にはコーチ業に復帰し、フィンランドの長距離ランナーたちはベルリンオリンピックで金メダル3個、銀メダル3個、銅メダル1個という素晴らしい成績を収めた。

1936年、ヌルミはヘルシンキに男性用衣料品店を開業した。この店はすぐに人気のある観光スポットとなり、エミール・ザトペックもヌルミに会うためにこの店を訪れた一人であった。ヌルミは店の奥で、新たなビジネスである建築業を営んでいた。彼は建築業者としてヘルシンキに40棟のアパートビルを建設し、それぞれ約100戸の住居を提供した。わずか5年で彼は百万長者と評価されるようになった。彼の最大のライバルであったビレ・リトラは、最終的にヌルミが建てたアパートの一室に半額で住むことになった。ヌルミは株式市場でも利益を上げ、最終的にはフィンランド有数の富豪となった。

4.2. 募金活動と戦時中の貢献

フィンランドとソビエト連邦の間で冬戦争が勃発した1940年2月、ヌルミは自身の教え子であり、史上初めて10000メートル競走を30分未満で走ったタイスト・マキと共に米国へ渡った。彼らの目的は、フィンランドへの支持を集め、戦時中のフィンランドのために募金活動を行うことであった。元米国大統領ハーバート・フーヴァーが指揮するこの救援活動には、ヌルミとマキによる米国横断ツアーが含まれていた。フーヴァーは二人を「世界最大のスポーツ国家からの大使」として歓迎した。

サンフランシスコ滞在中、ヌルミは1936年オリンピック金メダリストである教え子の一人、グンナー・ヘッケルトが戦死したという悲報を受けた。ヌルミは4月下旬にフィンランドへ帰国し、その後継続戦争では輸送部隊に所属し、軍事スタッフのトレーナーとしても貢献した。1942年1月に除隊する前には、二等軍曹(ylikersanttiフィンランド語)に、次いで一等軍曹(vääpeliフィンランド語)に昇進している。

4.3. 晩年の活動と死

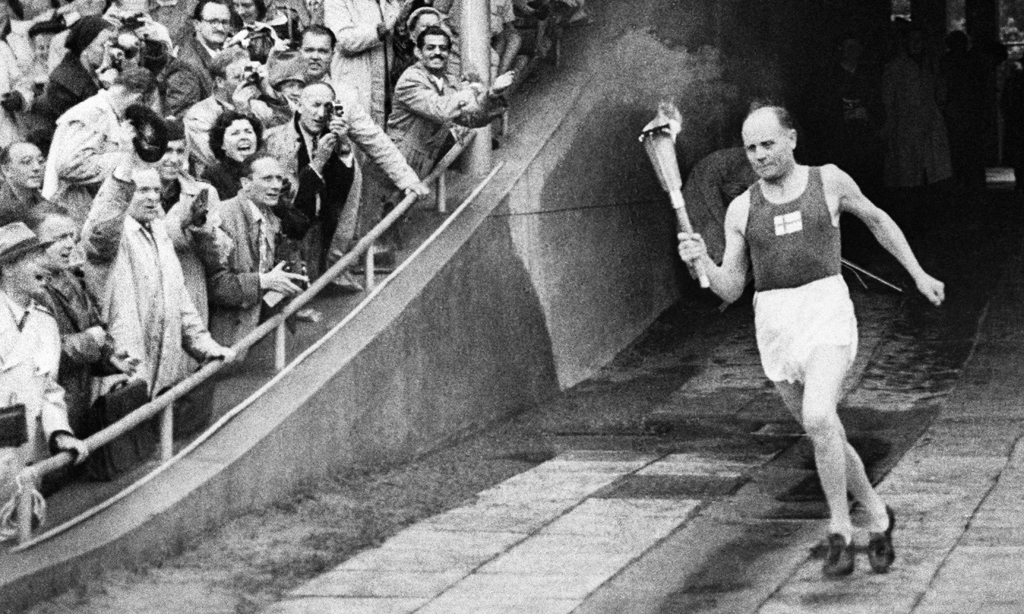

1952年、ヌルミはフィンランド首相であり元フィンランド陸上競技連盟会長でもあったウルホ・ケッコネンの説得を受け、ヘルシンキで開催された1952年ヘルシンキオリンピックでオリンピック聖火をヘルシンキ・オリンピックスタジアムに運び込む最終聖火ランナーを務めた。彼の登場は観客を驚かせ、スポーツ・イラストレイテッド誌は「彼の有名な大股は群衆にとって紛れもなく、彼が姿を現すと、スタジアム全体に音の波が広がり始め、やがて轟音、そして雷鳴へと高まっていった。競技場に整列していた各国チームは、ヌルミの流れるような姿を見ると、興奮した学童のように隊列を崩し、トラックの縁へと駆け寄った」と報じた。聖火台に火を灯した後、ヌルミは聖火を彼のアイドルであるハンネス・コーレマイネンに渡し、コーレマイネンは塔の聖火台に点火した。中止された1940年東京オリンピックでは、ヌルミは50人のフィンランド金メダリストのグループを率いる予定であった。

ヌルミは、アスリートとして過大評価され、実業家としては過小評価されていると感じていたが、競技への情熱が薄れることはなかった。彼は数回、自らトラックに戻って走ったほどである。1946年には、ギリシャ内戦の犠牲者のためのチャリティレースで、長年のライバルであるエドヴィン・ヴィーデとストックホルムで対戦した。ヌルミが最後に走ったのは、ニューヨークアスレチッククラブの招待で1966年2月18日にマディソン・スクエア・ガーデンで行われたレースであった。

1962年、ヌルミは豊かな国々が長距離種目で苦戦し始めると予測し、「国の生活水準が高くなるほど、努力と困難を要する種目での結果は悪くなることが多い。私は新世代に警告したい。『この快適な生活で怠惰になるな。新しい交通手段に運動の本能を消滅されるな。短い距離でも車に乗る若者が多すぎる』」と述べた。1966年には、300人のスポーツクラブのゲストを前にマイクを握り、フィンランドの長距離走の現状を批判した。彼はスポーツ幹部を「売名家や旅行者」と叱責し、アスリートには何かを成し遂げるために全てを犠牲にするよう求めた。ヌルミは、ラッセ・ビレンやペッカ・ヴァサラといった1972年オリンピック金メダリストに代表される1970年代のフィンランド長距離走のルネサンスを見届けることができた。彼はビレンの走法を称賛し、ヴァサラにはキプチョゲ・ケイノに集中するよう助言した。

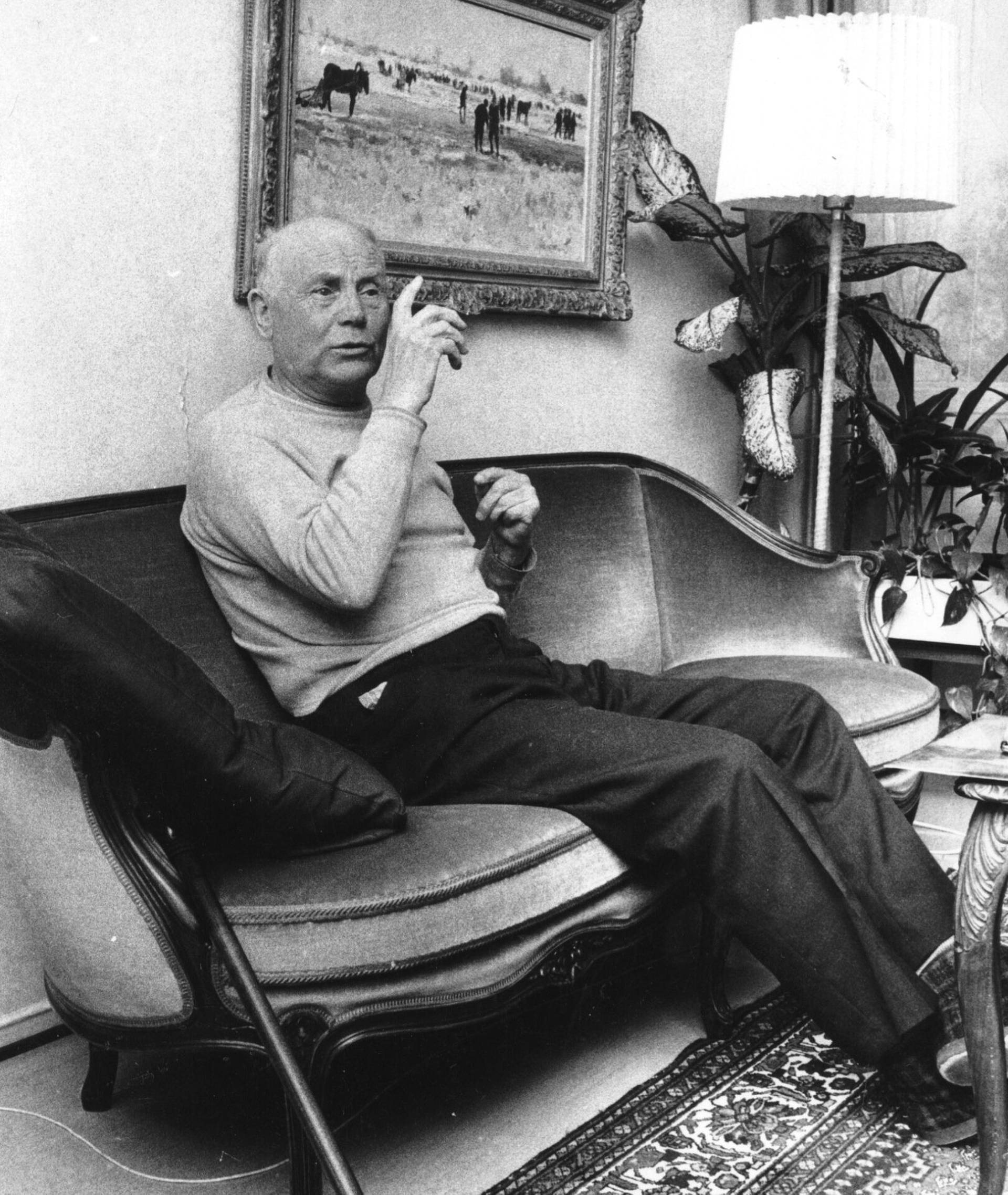

1964年にはリンドン・ジョンソン米大統領の招待を受けホワイトハウスを再訪したものの、ヌルミは1960年代後半にメディアのインタビューに応じるようになるまで、非常に隠遁した生活を送っていた。1967年、70歳の誕生日には、フィンランドの国営放送Yleのインタビューに応じることに同意したが、それはウルホ・ケッコネン大統領がインタビュアーを務めることを知ってからのことであった。心臓発作を少なくとも1回経験し、脳卒中や視力低下など健康問題を抱えていたヌルミは、時にはスポーツについて苦々しく語り、科学や芸術に比べて時間の無駄であると述べた。

彼は1973年10月2日にヘルシンキで死去し、国葬の待遇を受けた。ケッコネン大統領は葬儀に参列し、ヌルミを称賛した。「人々は後継者を探して地平線を探索した。しかし誰も現れず、これからも誰も現れないだろう。彼の類稀な才能は彼と共に消え去ったのだ」と述べた。クラシック音楽を好み、バイオリンを演奏したヌルミの希望により、葬儀ではコンスタ・ユルハの『ヴァイエンヌト・ヴィウル』(Vaiennut viuluフィンランド語、「沈黙したバイオリン」)が演奏された。ヌルミが樹立した最後の記録は1996年に破られた。1925年に彼が樹立した屋内2000メートル競走の世界記録は、フィンランド国内記録として71年間保持された。

5. 私生活と公的イメージ

パーヴォ・ヌルミは、その競技上の偉業とは対照的に、私生活では寡黙で神秘的な人物として知られ、大衆やメディアに対しては距離を置いていた。

5.1. 家族関係

ヌルミは1932年から1935年まで、社交界の花形であったシルヴィ・ラークソネン(Sylvi Laaksonenフィンランド語、1907年 - 1968年)と結婚していた。しかし、ラークソネンは陸上競技に興味がなく、生まれたばかりの息子マッティ(Mattiフィンランド語)をランナーに育てようとするヌルミに反対した。彼女は1933年にAP通信に対し、「彼が陸上競技に集中しすぎたことが、最終的に私を離婚のために裁判所に行かせた」と述べている。

マッティ・ヌルミは後に中距離ランナーとなり、その後は独学で実業家として成功した。ヌルミとマッティの関係は「窮屈」であったと言われている。マッティは父をアスリートとしてよりも実業家として尊敬しており、二人が父の競技キャリアについて話し合うことはなかった。ランナーとしてのマッティは3000メートル競走が最も得意で、この種目では父と同じ記録を達成した。1957年7月11日、「3人のオラヴィ」(オラヴィ・サルソラ、オラヴィ・サロネン、オラヴィ・ヴオリサロ)が1500メートル競走の世界記録を更新した有名なレースで、マッティ・ヌルミは自己ベストを記録したものの、父が1924年に樹立した世界記録より2.2秒遅く、9位に終わった。

ホラー映画のアイコン「ヴァンパイラ」として知られるハリウッド女優メイラ・ヌルミは、パーヴォ・ヌルミの姪であるとよく言われたが、この親族関係を裏付ける公式文書は存在しない。

5.2. 性格と世間の評価

ヌルミはフィンランドのスポーツマッサージとサウナ入浴の習慣を好み、1924年のパリでの酷暑の中での好成績はフィンランドサウナのおかげであると語っている。彼は15歳から21歳まで菜食主義を実践していたが、それ以外の期間は多様な食事を摂っていた。

自身を神経衰弱と認識していたヌルミは、「無口」「無表情」「頑固」な性格で知られていた。親しい友人はいないとされていたが、ごく少数の知人との間では時折社交的な一面を見せ、「皮肉的なユーモア」を披露することもあったという。絶頂期には世界で最も偉大なスポーツ選手と称されたが、ヌルミは世間の注目やメディアを嫌っていた。後に75歳の誕生日(1972年)には、「世俗的な名声や評判は、腐ったコケモモよりも価値が低い」と述べている。

フランスのジャーナリストガブリエル・アノは、ヌルミのスポーツに対する集中ぶりを疑問視し、1924年に「彼はますます真剣で、控えめで、集中し、悲観的で、狂信的になっている。彼の中にはそのような冷たさがあり、彼の自制心は非常に強いため、一瞬たりとも感情を表に出すことがない」と記した。同時代のフィンランド人の間では、一部が彼を『スーリ・ヴァイケニヤ』(Suuri vaikenijaフィンランド語、「偉大な沈黙の者」)と呼んだ。ロン・クラークは、ヌルミの人柄はフィンランドのランナーやジャーナリストにとっても謎のままであったと指摘している。「彼らにとっても、彼は決して現実の存在ではなかった。彼は謎めいており、スフィンクスのようで、雲の中の神のようだった。まるで常にドラマの役を演じているかのようだった」。

ヌルミはメディアよりも同僚のアスリートに対してはより多くを語った。彼はアメリカの短距離走者チャールズ・パドックと意見を交換し、ライバルであったオットー・ペルツァーとは一緒にトレーニングすら行った。ヌルミはペルツァーに、対戦相手のことを忘れるよう助言し、「自分に打ち勝つことがアスリートにとって最大の挑戦だ」と語った。ヌルミは心理的な強さの重要性を強調したことで知られており、「精神が全てだ。筋肉など、ただのゴムの塊だ。私の全ては、私の精神があるからこそ存在するのだ」と述べた。競技中のヌルミについて、ペルツァーは「彼の不可解さは、まるで仏陀がトラックを滑走しているかのようだった。ストップウオッチを手に、周回を重ねるごとに、彼は数学的な法則にのみ従い、ゴールテープへと向かっていった」と評している。マラソン選手のジョニー・ケリーは、1936年のオリンピックで初めて自身のアイドルであるヌルミに会った。彼は最初、ヌルミが冷たい印象だったと語ったが、ヌルミが彼の名前を尋ねた後、二人はかなり長い間話し込み、「彼は私の手を握った--とても興奮していた。信じられなかった!」と回想している。

5.3. ニックネーム

ヌルミの驚異的なスピードと謎めいた人柄から、「ファントム・フィン」(Phantom Finn英語)、「走者の王様」(King of Runners英語)、「無比のパーヴォ」(Peerless Paavo英語)などの愛称がつけられた。一方、彼の数学的な能力とストップウオッチの使用から、メディアは彼を「走る機械」と形容した。ある記者はヌルミを「時間を消滅させるために作られた機械のフランケンシュタイン」とまで呼んだ。フィル・コージノーは、「ロボットが現代の魂のない人間を象徴するようになる時代において、彼自身の革新--ストップウオッチでペースを計る戦術--は、人々にインスピレーションを与えると同時に、困惑させた」と指摘している。大衆紙の間では、ヌルミが「奇形的な心臓」を持ち、脈拍数が異常に低いという噂が広まった。彼のアマチュア資格を巡る論争の最中、ヌルミは「世界中のアスリートの中で最も低い脈拍数と最も高い提示価格を持つ選手」と揶揄された。

フィンランドから遠く離れた日本においても、ヌルミは同時代において知られた存在であった。詩人の高村光太郎は1929年9月に書いた詩「或る筆記通話」に「ヌルミのぬ」という一節を入れている。

6. 遺産と影響力

パーヴォ・ヌルミの偉業は、陸上競技界だけでなく、社会や文化にも計り知れない影響を与え、彼の名は後世に語り継がれる遺産として残されている。

6.1. 陸上競技への貢献

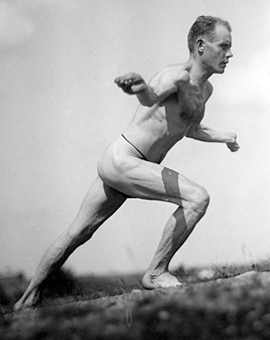

ヌルミは、常にストップウオッチを手に持ち、レース全体でエネルギーを均一に配分する「イーブンペース」戦略をランニングに導入した。この走法について、ヌルミは「時間と競争するとき、スパートをかける必要はない。(ゴール)テープまで一様に辛いので、他の人はそのペースを維持できない」と語った。アーキー・マクファーソンは、「常にストップウオッチを手に持った彼(ヌルミ)は、陸上競技において賢く努力することの新たな水準を確立し、現代の科学的に準備されたアスリートの先駆者となった」と述べている。

ヌルミはトレーニングにおいてもパイオニアとして知られ、一年を通じて長距離走とインターバルトレーニングを組み合わせた系統的なトレーニングプログラムを開発した。ピーター・ラヴゼイは著書『長距離の王:偉大な走者5人に関する研究』の中で、ヌルミが「世界記録の進歩を加速させ、分析的なランニングアプローチを発展させ、それを具現化した。彼はフィンランドだけでなく、陸上競技界全体に深い影響を与えた。ヌルミのスタイル、技術、戦術は完璧とされ、実際にそう見えた。フィンランドの後継者たちが着実に記録を向上させたからである」と記している。Track & Field Newsの創刊者コードナー・ネルソンは、ランニングを観客を惹きつけるスポーツへと発展させた功績をヌルミに帰し、「彼の陸上競技界への影響は、彼以前も以後も誰も及ばないほど大きかった。彼は、誰よりもランニングを国際的なファンの目から見て主要なスポーツの栄光へと高め、ファンは彼をあらゆるスポーツにおける真に偉大なアスリートの一人として称えた」と述べている。

ヌルミの功績とトレーニング方法は、その後数世代にわたる陸上競技のスター選手たちにインスピレーションを与えた。エミール・ザトペックは幼少期にトレーニングをする際、「私はヌルミだ!私はヌルミだ!」と唱え、ヌルミの方法について知り得た情報を基に自身のトレーニングシステムを構築した。ラッセ・ビレンはヌルミを崇拝しており、ヌルミが死去したまさにその日に初めて彼に会う予定であった。ヒシャム・エルゲルージは、祖父が語る「偉大な男の功績を再現する」ためにランナーになることを決意したという。彼はヌルミ以来、オリンピックの1500メートルと5000メートル競走で同時に金メダルを獲得した史上初の選手となった。

ヌルミの影響はオリンピック競技場以外にも及んだ。1928年のオリンピックでは、カジミェシュ・ウィルチンスキーが詩歌部門で「オリンピックの月桂冠」(Olympic Laurel英語)という詩で金メダルを獲得したが、この詩にはヌルミに関する一節が含まれている。また、1936年のオリンピックでは、ルートヴィヒ・シュトゥッベンドルフが自身の馬「ヌルミ」と共に総合馬術の個人戦と団体戦で金メダルを獲得した。

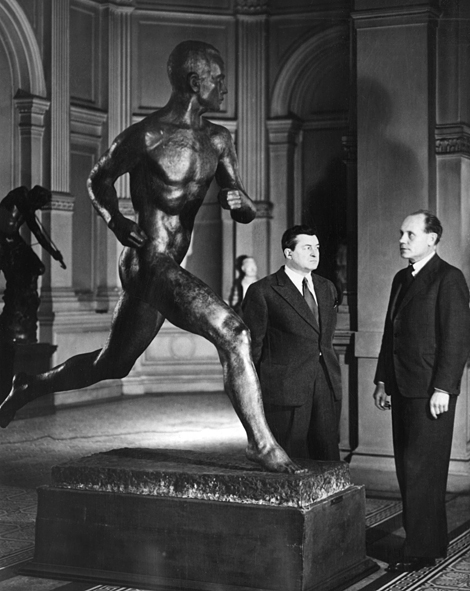

6.2. 記念碑と顕彰

ヌルミの銅像は1925年にヴァイノ・アールトネンによって制作された。原作はアテネウム美術館に所蔵されているが、その鋳型から作られた複製がトゥルク、ユヴァスキュラ、ヘルシンキ・オリンピックスタジアムの前、そしてスイスのローザンヌにあるオリンピック・ミュージアムに設置されている。ヘルシンキ工業大学の学生による有名ないたずらとして、1628年に沈没し1961年に引き上げられたヴァーサ号の300年前の残骸から、ヌルミ像のミニチュアが発見されたという出来事がある。ヌルミの像は、他にもレネー・シンテニスが1926年に、カール・エルドが1937年に制作しており、特にエルドの1937年の作品『ロパレ』(Löpareスウェーデン語、「走者」)はヌルミとエドヴィン・ヴィーデの競走を描いている。

1925年にスウェーデンで出版された『ボケン・オム・ヌルミ』(Boken om Nurmiスウェーデン語、「ヌルミに関する本」)は、フィンランド人アスリートに関する初の伝記であった。フィンランドの天文学者ユルィヨ・バイサラは1939年、小惑星帯の小惑星1740をパーヴォ・ヌルミと名付けた。また、フィンエアーは1969年に初めて購入したダグラス DC-8を「パーヴォ・ヌルミ」と命名した。ヌルミの長年のライバルであったビレ・リトラは、1970年にフィンランドへ帰国する際にこの飛行機に乗った。

1969年以来毎年開催されているパーヴォ・ヌルミ・マラソンは、ウィスコンシン州で最も古いマラソン競走であり、アメリカ中西部地域では2番目に古い。フィンランドでは、1992年以降ヌルミの故郷であるトゥルクで同名のマラソン競走が開催されており、1957年からはパーヴォ・ヌルミ大会(Paavo Nurmi kisatフィンランド語)という陸上競技大会も行われている。フィンランドにルーツを持つアメリカのフィンランディア大学は、その陸上競技センターをヌルミにちなんで名付けている。

1987年、フィンランド銀行はヌルミの肖像が描かれた10フィンランド・マルッカ紙幣を発行した。他の新発行された紙幣には、建築家アルヴァ・アールト、作曲家ジャン・シベリウス、啓蒙思想家アンデルス・キデーニウス、作家エリアス・リョンロートがそれぞれ描かれている。ヌルミが描かれた紙幣は1993年に、ヴァイノ・リンナが描かれた20マルッカ紙幣に置き換えられた。1997年には、トゥルクにある1890年代に建設された歴史あるスタジアムがパーヴォ・ヌルメン・スタディオンと改称された。このスタジアムでは、ヌルミの3000メートル競走の記録、ジョン・ランディの1500メートルと1マイル競走の記録、エミール・ザトペックの10000メートル競走の記録など、20件の世界記録が樹立されている。

6.3. 文化的な影響

フィクションにおいては、1974年に出版されたウィリアム・ゴールドマンの小説『マラソンマン』で、主人公のアイドルとして登場し、主人公はヌルミよりも偉大なランナーになることを目指す。パーヴォ・ハーヴィッコが脚本を書き、トゥオマス・カンテリネンが作曲したヌルミに関するオペラ『偉大なパーヴォ。偉大なレース。偉大な夢。』は、2000年にヘルシンキ・オリンピックスタジアムで初演された。2005年のザ・シンプソンズのエピソード「ゴー・ゴー・ガイ・パン」では、チャールズ・モンゴメリ・バーンズが自身のアンティーク自動車でかつてヌルミと競走し、勝利したと自慢する場面がある。菜食主義者と非菜食主義者のアスリートの運動能力を比較する研究である「NURMI Study」は、パーヴォ・ヌルミに敬意を表して名付けられた。