1. 概要

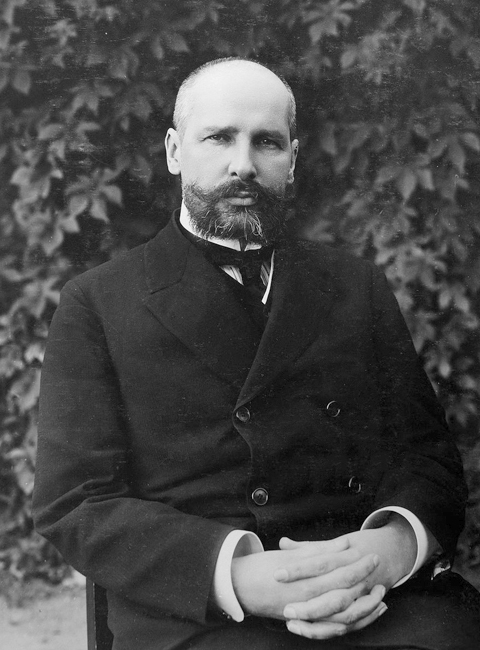

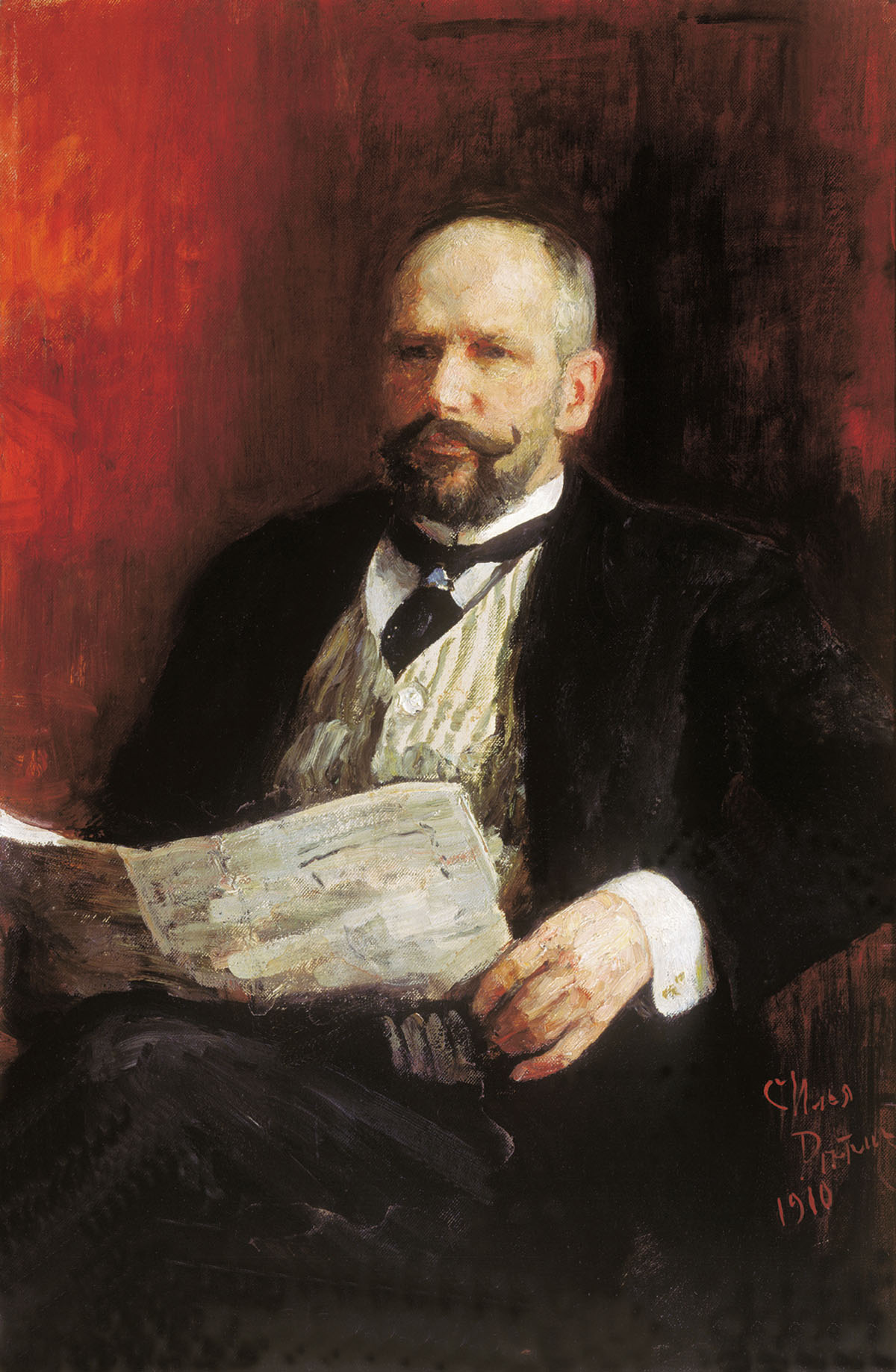

ピョートル・アルカージエヴィチ・ストルイピン(Пётр Аркадьевич СтолыпинPyotr Arkadyevich Stolypinロシア語、1862年4月14日(ユリウス暦4月2日) - 1911年9月18日(ユリウス暦9月5日))は、ロシア帝国の政治家である。ニコライ2世の治世下で、1906年7月21日から1911年9月18日に暗殺されるまで、第3代首相(大臣会議議長)および内務大臣を務めた。彼は、ロシアの社会と経済を近代化し、国家の空前の成長を促した偉大な改革者として知られているが、同時に反動主義者という批判も受け、革命運動に対しては容赦ない弾圧を行った。

ストルイピンの主要な目的は、君主制を強化し、農村経済を近代化することで、ロシアを安定させることだった。彼は民主主義ではなく、近代化と効率性を追求し、農民共同体(ミール)を廃止し、安定した土地所有農民階級(クラーク)を創設することで、土地問題を解決し革命を回避できると主張した。しかし、彼の試みた土地改革は、保守的な君主制支持者によって妨害され、農民からの抵抗にも遭い、最終的な成果を上げるには至らなかった。彼の成功と失敗は、学者の間で議論の対象となっており、彼は説得力のある強力な公共改革政策を持っていた帝政ロシア最後の主要な政治家の一人であると評価されている。

2. 初期生活と経歴

ストルイピンの個人的背景、出生、幼少期、家族関係、および公職に就くまでの初期の歩みを詳述する。

2.1. 出生と家族

ピョートル・ストルイピンは、1862年4月14日(ユリウス暦4月2日)にザクセン王国のドレスデンで、ロシアの著名な貴族の家に生まれた。彼の祖先は16世紀からツァーリに仕え、その功績によっていくつかの県に広大な所領を蓄積してきた。父のアルカージー・ドミートリエヴィチ・ストルイピン(1821年 - 1899年)は、当時ロシアの全権大使であり、ロシア砲兵の将軍を務め、東ルメリア総督やクレムリン宮殿警備司令官を歴任した。彼は二度結婚しており、二番目の妻であるナタリア・ミハイロヴナ・ストルイピナ(旧姓ゴルチャコフ、1827年 - 1889年)は、クリミア戦争中にロシア歩兵総司令官を務め、後にポーランド立憲王国の総督となったミハイル・ドミートリエヴィチ・ゴルチャコフ公爵の娘であった。詩人ミハイル・レールモントフは、父方の親族に当たる。

ピョートルは、モスクワ県近郊、かつてミハイル・レールモントフが住んでいた家族の所領「セレドニコヴォ」(Середниковоロシア語)で育った。1879年に家族はオリョールに移住した。ストルイピンと弟のアレクサンドルはオリョール男子大学で学び、彼の教師であったB・フェドロヴァは彼を「合理主義と性格において同世代の者たちの中で際立っていた」と評している。

1884年、ストルイピンはオルガ・ボリソヴナ・フォン・ナイドハルトと結婚した。彼女の家族もストルイピン家と同様に名門の家柄であった。彼らはストルイピンがまだ学生だった頃に結婚したが、これは当時としては珍しいことであった。この結婚は悲劇的な状況の中で始まった。オルガは元々ストルイピンの兄ミハイルと婚約していたが、ミハイルは決闘で亡くなっていたのである。しかし、二人の結婚生活は幸福で、スキャンダルとは無縁であった。夫妻には5人の娘と1人の息子がいた。

2.2. 教育

1881年、ストルイピンはサンクトペテルブルク大学の自然科学部(物理・数学部)で農業を学び、その際、ドミートリイ・メンデレーエフを教師の一人として仰いだ。彼はロシア南部におけるタバコ栽培に関する論文を書き、1885年に卒業後、官僚として政府に奉職し、ロシア帝国内務省に入省した。彼が国家財産省に加わったのか、内務省に加わったのかは不明である。

3. 初期行政経験

公職への就任経緯、地方行政での経験、および主要な役職の遂行について、初期のキャリアと地方統治の経験を中心に解説する。

3.1. 公職への就任とリトアニアでの奉職

ストルイピンは生涯の多くを、当時はロシア帝国の北西地域として行政的に知られていたリトアニアで過ごした。1869年からは、父が建設したカルナベルジェ邸(現在のリトアニアのケダイネイ地区)で幼少期を過ごし、そこは生涯を通じて彼のお気に入りの住居であり続けた。1876年にはストルイピン一家はヴィルニュスに移り、そこで中等教育学校に通った。

1889年から1902年まで、彼はコヴノ県(現在のカウナス、リトアニア)の議長を務めた。この公務を通じて、彼は地方のニーズを深く理解し、行政能力を培うことができた。彼の思考は、北西地域の単独農家制度に影響を受け、後にロシア帝国全体で個人所有に基づく土地改革を導入しようと試みた。コヴノでの勤務はロシア政府によって成功と見なされ、彼は7回の昇進を重ね、1901年には国家参議官の地位にまで昇り詰めた。この期間に彼の娘のうち4人が誕生し、娘のマリアは「これが彼の人生で最も穏やかな時期だった」と回想している。

1902年5月、ストルイピンはフロドナ県の知事に任命された。彼はこの職に任命された者の中で史上最年少であった。

3.2. サラトフ県知事

1903年2月、ストルイピンはサラトフ県知事に就任した。彼は、1905年1月に発生したストライキや農民の暴動を鎮圧したことで知られている。歴史家オーランド・ファイジズによれば、サラトフの農民は国内でも特に貧しく反抗的であった。ストルイピンはゼムストヴォ(地方自治機関)と協力し、広範囲にわたる反乱の時期であった1905年ロシア第一革命において、唯一自らの県をしっかりと掌握できた知事として名声を博した。この動乱の根源は、部分的には1861年農奴解放令にあり、この改革が解放されたばかりの農奴個々人ではなく、共同体に土地を与えたことに起因していた。

ストルイピンは、効果的な警察手法を最初に使用した知事であり、一部の情報源によれば、彼の県に住む成人男性全員の警察記録を持っていたとされる。彼はその卓越した行政手腕と、サラトフ県知事時代の革命運動の弾圧ぶりが帝国政府から注目された。

4. 内務大臣および首相

内務大臣としての活動、首相就任に至る経緯、そして彼が率いた政府の主要政策や出来事について解説する。

4.1. 内務大臣への任命と首相就任

ストルイピンの地方知事としての成功は、1906年4月のイワン・ゴレムイキン首相の下での内務大臣への任命につながった。内務大臣の職は、ゴレムイキンの前任者であったピョートル・ドゥルノヴォの後を引き継いだものであった。彼はアムール川のロシア側に沿ったシベリア鉄道の新線建設を提唱した。

当時の首相ゴレムイキンは、その前任者であるセルゲイ・ウィッテによって「官僚的な凡庸」と評されるほど、注意力散漫な人物であった。ゴレムイキンが辞任した1906年7月21日(ユリウス暦7月8日)、ニコライ2世はストルイピンを首相に任命し、彼は引き続き内務大臣の職を兼務した。ストルイピンが首相に就任した時期のロシア帝国は、増大する社会不安の中で、国民の中に革命思想が澎湃とする中、テロリズムも横行し、ロシア全土では多くの政治家・官僚・官憲らが暗殺され帝政は危機的な状況を呈していた。

ストルイピンは、新政府との協力を進めるため、一部の急進的な議員の反対を押し切り、ドゥーマ(帝国議会)を解散した。これに対し、120人のカデット党員と80人のトルドヴィキおよび社会民主主義者の代議士が、ロシア警察の管轄外である(当時自治領だった)フィンランド大公国のヴィボルグへ向かい、パーヴェル・ミリュコーフによって書かれたヴィボルグ宣言(または「ヴィボルグ訴え」)で応じた。ストルイピンは、宣言に署名した者たちが邪魔されることなく首都に戻ることを許した。

1906年8月25日、社会革命党極大主義派連合の3人の暗殺者が軍服を着用し、ストルイピンがアプテカルスキー島のダーチャ(別荘)で開催していた公開レセプションに爆弾を投げ込んだ。ストルイピンは飛散した破片によって軽傷を負っただけで済んだが、他の28人が死亡した。バルコニーに立っていた彼の15歳の娘は両足を失い、後に病院で死亡し、3歳の息子アルカージーは足を骨折した。この事件の後、ストルイピンは冬宮殿に移り住んだ。1906年10月、ツァーの要請により、グリゴリー・ラスプーチンが負傷した息子の見舞いに訪れた。

ストルイピンは、ドゥーマを政府提案により受け入れやすいものにするため、第1ドゥーマの規則を変更した。1907年6月8日、ストルイピンは第2ドゥーマを解散させ、テロリストと関係を持っていた15人のカデットが逮捕された。彼はまた、貴族や富裕層に有利なように投票の重みを変え、下層階級の票の価値を低下させた。主要なカデットは資格を失った。この変更は第3ドゥーマの選挙に影響を与え、政府との協力に意欲的な、より保守的な議員が多く選出された。この出来事は、ゲオルギー・リヴォフを穏健なリベラルから急進派へと変貌させるきっかけとなった。

5. 主要改革と統治

ストルイピンが推進した中核的な改革政策と統治スタイル、そしてそれらが社会全体に及ぼした影響について詳述する。

5.1. 農業改革(ストルイピン改革)

サラトフ県知事時代から、ストルイピンは開墾地制度を廃止する必要があると確信しており、共同体による土地所有は撤廃すべきだと考えていた。主要な障害は農民共同体(ミール)であると考えられたため、その解体と農民の土地所有の個人化が彼の農業政策の主要な目的となった。

ストルイピンは、「まずは平静を、しかる後改革を」を基本方針とし、デンマーク式の土地改革を導入して農民の不満を和らげ、反乱を鎮めようとした。彼は、既存の民主的な提案(これが最初の2つのロシア議会の解散につながった)に対抗して、自らの地主寄りの改革案を提示した。ストルイピン改革は、市場志向の小規模農家階級を創設し、社会秩序を支持させることで農民の動乱を食い止めることを目指した。彼は1908年に農業大臣となったアレクサンドル・クリヴォシェインの助けを得た。1908年6月には、ストルイピンはエラギン宮殿の一翼に居住し、そこで閣僚会議が開催された。

農民土地銀行に支援された信用組合は1908年から急速に普及し、ロシアの産業は活況を呈した。ストルイピンは都市労働者の生活改善を図り、ゼムストヴォ(地方自治体)の権限強化にも努めたが、ゼムストヴォは政府に対して敵対的な態度を取った。

ストルイピンは、農民が農村共同体(ミール)からの自由な脱退や、個人的な土地所有権の確認、フートル (Khutor) とオートルプ (Otrup) と呼ばれる個人農場の創設といった重要な農業改革を導入した。特に個人農の創設は、これによりクラークと呼ばれる自作農階級が誕生し、クラークが体制を支持することを期待してのことであった。

1910年6月14日、ストルイピンの土地改革案は正式な法律としてドゥーマに提出された。これには、ゼムストヴォ制度をアジア・ロシアの南西部諸州に拡大する提案も含まれていた。この法律は可決される可能性が高かったにもかかわらず、ストルイピンの政敵によって辛うじて否決された。1911年3月、ストルイピンは土地改革法案の失敗を受けて、対立と混乱の続くドゥーマから辞任した。ニコライ2世はストルイピンの後任を探し始め、セルゲイ・ウィッテ、ウラジーミル・ココツェフ、アレクセイ・フヴォストフらを検討した。

5.2. 政治的安定化と社会統制

ストルイピンは「まずは平静を、しかる後改革を」という基本方針の下、革命運動やテロリズムが横行する社会情勢に対応するため、強硬な鎮圧政策を推し進めた。彼は、広範囲にわたる政治的不満と革命的な動乱に苦しめられていたロシアにおいて、革命派に対する容赦ない弾圧を行った。彼は反抗的な地域を非武装で護衛なしで視察し、ある旅行中に足元に爆弾が落ちても生き延びた。

ストルイピンは、これらの攻撃に対応するため、 accused offenderの逮捕と迅速な裁判を可能にする新しい戒厳令制度を導入した。1906年から1909年の間に、これらの特別法廷によって3,000人以上(場合によっては5,500人)の容疑者が有罪判決を受け、処刑された。死刑を宣告された被告は即日処刑されることもあった。こうして多数の人々が絞首刑に処せられたため、絞首台は皮肉を込めて「ストルイピンのネクタイ」と呼ばれるようになった。1907年11月17日のドゥーマ会議で、カデット党員のフョードル・ロージチェフが絞首台を「ストルイピンの効果的な黒い月曜日のネクタイ」と呼んだ。これに激怒したストルイピンはロージチェフに決闘を挑んだが、ロージチェフが謝罪したことで回避された。しかし、この表現は広まった。

5.3. その他の改革政策

ストルイピン改革は、農業改革を主軸に、言論・出版・結社・集会の自由の拡大、ゼムストヴォの権限強化や、地方裁判所改革、県など地方自治体の再編を含む地方自治の近代化、中央政府の行政機構改革、都市労働者の生活改善、宗教改革、ユダヤ人の権利拡大まで極めて広範囲に渡った。ストルイピンは、これらの改革案をすでにサラトフ県知事時代から構想していたが、内閣を組織するに当たり、革命の危機を回避し、国民の不満を解決するために推進されることになる。

特に「ユダヤ人問題」に対する彼の対応において、ストルイピンは同僚の政治家たちに模範を示した。彼はツァーに居住区の解散を請願し、シナゴーグを訪問したり、ユダヤ人音楽家を自宅に招いて家族のために演奏させたりした。

1910年頃、マスコミはグリゴリー・ラスプーチンに対するキャンペーンを開始し、不適切な性的関係を非難した。ストルイピンはラスプーチンを首都から追放しようとし、彼を異端者として訴追すると脅した。ラスプーチンはエルサレムに引きこもり、ストルイピンの死後にのみサンクトペテルブルクに戻った。

6. 暗殺と死

ストルイピンは、10回もの暗殺未遂があったにもかかわらず、警察の警告を無視してキエフへ旅行した。1911年9月14日(ユリウス暦9月1日)、ストルイピンはツァーと長女のオリガ大公女、タチアナ大公女が出席する中、キエフ・オペラでリムスキー=コルサコフのサルタン皇帝の物語の公演を観劇した。劇場内は90人の警備員によって厳重に警備されていた。アレクサンドル・スピリドヴィチによると、第2幕の後、「ストルイピンはオーケストラと観客席を隔てるスロープの前に、舞台に背を向けて立っていた。彼の右手にはフレーデリクス男爵とスクホムリノフ将軍がいた。」彼の身辺警護官はタバコを吸うために席を外していた。

ストルイピンは、無政府主義者で警察のスパイでもあったドミートリー・ボグロフによって、腕と胸に2発撃たれた。ボグロフは出口の一つへ走り、捕らえられた。ストルイピンは椅子から立ち上がり、手袋を外し、ジャケットのボタンを外して血に濡れたチョッキを露わにした。彼はツァーに後退するよう合図を送り、十字の印を結んだ。彼は意識を保っていたが、容態は悪化し、4日後の1911年9月18日(ユリウス暦9月5日)に49歳で死去した。ストルイピンの死によって彼の改革は頓挫し、首相の職はウラジーミル・ココツェフが引き継ぎ、内務大臣の職はアレクサンドル・マカロフが引き継いだ。

ボグロフは暗殺の10日後に絞首刑に処された。司法調査はツァーの命令によって中止され、暗殺が左翼ではなく、ストルイピンの改革とツァーへの影響力に反対する保守的な君主主義者によって計画されたという憶測が生まれた。しかし、これは証明されていない。ストルイピンは、自身の願いにより、暗殺された都市に埋葬された。

7. 遺産と評価

ストルイピンの改革と政策に対する歴史的・社会的な評価、彼の遺産、影響、そして論争点について包括的に提示する。

7.1. 改革の成果と限界

1906年から1915年の間に、ストルイピンが主導した農民の努力により、全国の作物の生産性は14%増加し、シベリアでは25%も成長した。1912年には、ロシアの穀物輸出はアルゼンチン、アメリカ合衆国、カナダを合わせた輸出量を30%も上回った。

しかし、ストルイピンの改革が、彼の暗殺や第一次世界大戦による混乱がなかったとしても成功したかどうかについては、疑問が残る。農民大衆の根深い保守主義は、改革への対応を遅らせた。1914年になっても帯状地制度は依然として広範囲にわたっており、土地が農場に統合されたのは全体の約10%に過ぎなかった。ほとんどの農民は、共同体の安全を離れて個人農業の不確実性に身を置くことを嫌がった。さらに、1913年までに、政府自身の農業省でさえ、この政策に対する信頼を失い始めていた。

7.2. 歴史的評価と社会的認識

ストルイピンの遺産については意見が分かれており、歴史家の間でも彼の政策がどれほど現実的であったかについて見解が異なっている。一部の学者は、1905年ロシア革命後の不安定な状況下で反乱と無政府状態を鎮圧した彼の断固たる手腕を評価している。

ソ連崩壊後、歴史の見直しによってストルイピン及びストルイピン改革に関しては再検証が成されている。現在、ロシアにおいては、ストルイピンは帝政最後の改革者として全般的に高い評価を受けている。彼はロシアがこれまで有した最も偉大な政治家であり、革命と内戦から国を救うことができた人物であると評価する人々もいる。

2008年に「ロシアの著名人」を選出するために行われたテレビ投票「ロシアの名前」では、ストルイピンはアレクサンドル・ネフスキーに次ぐ第2位に選ばれ、ヨシフ・スターリンがそれに続いた。

2012年12月27日、ストルイピンの生誕150周年を記念して、ロシア連邦内閣が置かれるロシアのホワイトハウス近くのモスクワにピョートル・ストルイピンの記念碑が建立された。台座の足元には、「私たちは皆、ロシアを守るために団結し、ロシアの歴史的な最高の権利の一つである『強くなる』ことを維持するために、私たちの努力、義務、そして権利を調整しなければならない」というストルイピンの言葉が刻まれたブロンズ製の銘板がある。

7.3. 批判と論争

ストルイピンは「反動主義者」という批判を避けることはできなかった。ウラジーミル・レーニンは、1911年10月31日にパリの新聞「社会民主主義者」に掲載された「ストルイピンと革命」という記事で、彼を「超リンチャーの死」と呼び、次のように述べた。

「ストルイピンは古い瓶に新しいワインを注ごうとし、古い専制政治をブルジョワジー君主制へと再構築しようとした。そして、ストルイピンの政策の失敗は、ツァーリズムにとって最後の、そして唯一考えられる道であったこの試みの失敗なのである。」

レフ・トルストイは特に憤慨し、ストルイピンに「あなたの恐ろしい活動を止めなさい!ヨーロッパを見上げるのはもう十分だ、ロシアが自らの心を理解する時が来たのだ!」と書き送った。トルストイは、土地の私有化を支持し、「人間性をより良く変革し、ほとんど獣のような者を人間に変えたいなら、彼らに土地を与えれば目標を達成できるだろう」と書いたフョードル・ドストエフスキーと同様に主張していた。

ストルイピンの改革と強硬な弾圧政策は、人権侵害や民主主義の阻害といった可能性に対する批判を含み、客観的な観点から常に論争の的となっている。シベリア移住のために使用された大容量の鉄道車両は「ストルイピン車両」と名付けられた。

8. 私生活

ストルイピンは1884年にオルガ・ボリソヴナ・ナイドハルトと結婚した。夫婦には5人の娘と1人の息子がいた。この結婚生活は幸福で、スキャンダルとは無縁であった。1908年6月以降、ストルイピンはエラギン宮殿の一翼に居住し、そこで閣僚会議が開催された。

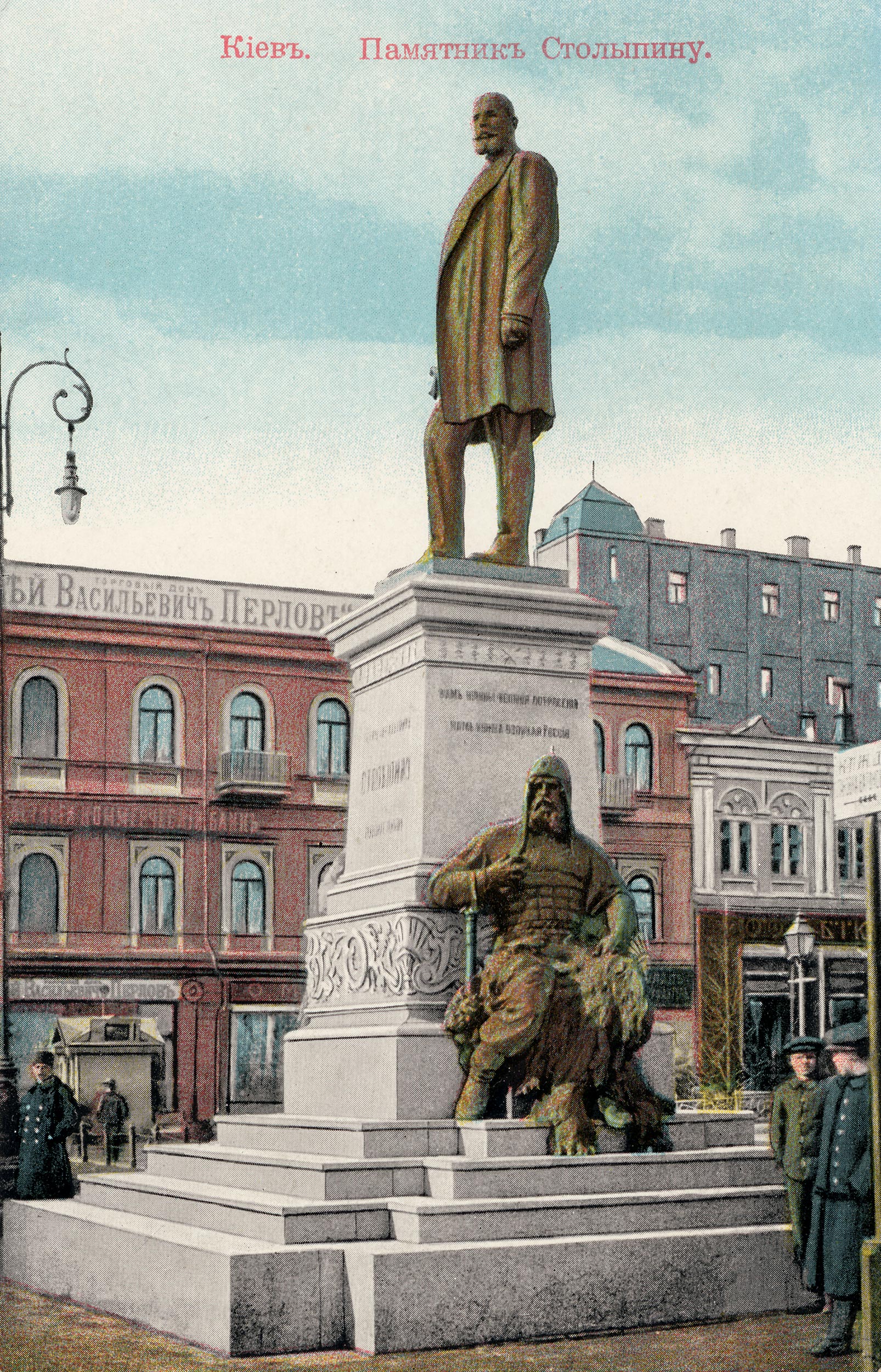

9. 記念と追悼

ピョートル・ストルイピンを称えるために、いくつかの記念碑や追悼の場が存在する。

- キエフ市議会ビルの近くにはピョートル・ストルイピンの像があったが、これは2月革命後に撤去された。

- 彼の墓は、キエフのペチェールシク大修道院(ラヴラ)に位置している。

- 2012年12月27日、ストルイピン生誕150周年を記念して、ロシアのホワイトハウス(ロシア連邦政府庁舎)近くのモスクワに、ピョートル・ストルイピンの記念碑が建立された。

10. 大衆文化における描写

ストルイピンは、大衆メディアにおいていくつかの作品で描かれている。

- 1971年のイギリス映画『ニコライとアレクサンドラ』の冒頭シーンで、エリック・ポーターによって演じられた。映画では、彼の実際の暗殺から2年後である1913年のロマノフ朝300周年記念祝典に参加した後、映画の後半で暗殺されるという虚構の描写がされている。

- 1974年のイギリスのミニシリーズ『Fall of Eagles』の第9話『Dress Rehearsal』では、フランク・ミドルマスによって演じられた。

11. 日本との関係

ストルイピンは、「見知らぬ土地を守るために、どうして兵士は喜んで戦いに赴くか」と日露戦争の始まりを批判的に捉えた。

また、ストルイピンは、日本の勲章である勲一等旭日桐花大綬章を受賞している。

12. 関連項目

- ストルイピン改革

- ストルイピンのクーデター