1. 概要

フィニアス・P.ゲージ(Phineas P. Gageフィニアス・P.ゲージ英語、1823年 - 1860年)は、アメリカ合衆国の鉄道建設現場の職長であった。1848年、彼は大規模な鉄の突き棒が頭部を完全に貫通し、脳の左前頭葉の大部分を破壊するという、奇跡的な事故から生還したことで知られている。この負傷は、彼の人格と行動に著しい影響を与え、友人たちからは一時期「もはやゲージではない」と評されるほどであった。

「アメリカの鉄梃事件」として長く知られるゲージの事例は、19世紀の心と脳に関する議論、特に脳機能局在論の議論に大きな影響を与えた。また、特定の脳部位の損傷が人格に特異な変化を引き起こしうることを示唆した、おそらく最初の事例である。ゲージは神経学、心理学、神経科学の教育課程において必ず取り上げられる存在であり、多くの書籍や学術論文で言及され、大衆文化にも影響を与えている。

しかし、彼の著名さにもかかわらず、ゲージの事故以前および事故後の状態に関する確かな事実は限られており、そのため彼の事例は長年にわたり、脳と精神に関する様々な矛盾する理論を裏付けるために都合よく解釈されてきた。歴史的に、彼の行動変化に関する記述は、科学的なものも含め、しばしば過度に誇張され、既知の事実に反する形で歪曲されてきた。

彼の死の直前の身体的および精神的状態に関する報告は、彼の最も深刻な精神的変化が一時的なものであったことを示唆している。その後の人生において、彼は事故直後の数年間よりもはるかに機能的で、社会的にも適応していたという見方が提示されている。この「社会的回復仮説」は、チリでの長距離乗合馬車の御者としての仕事が、彼に日々の構造を提供し、失われた社会的・個人的スキルを再学習する機会を与えたことで、この回復を促進したと指摘している。本記事は、彼の回復の可能性と、彼の事例がどのように誤用され、歪曲されてきたかを批判的に考察する中道左派の視点から記述されている。

2. 生涯

フィニアス・P.ゲージは、1848年の重傷から奇跡的に生還し、その後の人生で驚くべき回復を遂げた人物である。彼の生涯は、事故以前の模範的な職長としての姿から、事故後の人格変化、そして最終的な社会適応に至るまで、脳損傷と人間の回復力に関する貴重な洞察を提供している。

2.1. 生い立ちと初期のキャリア

フィニアス・P.ゲージは、1823年7月9日にニューハンプシャー州グラフトン郡で、ジェス・イートン・ゲージとハンナ・トルッセル(スウェットランド)ゲージ夫妻の5人の子供の長男として生まれた。彼の幼少期と教育についてはほとんど知られていないが、彼は読み書きができた。

ゲージを事故以前から知っていた医師ジョン・マーティン・ハーロウは、彼を「完璧に健康で、強く活動的な25歳の若者」と評している。ハーロウは、ゲージが「神経質で胆汁質の気質」を持ち、身長は0.1 m (5 in)、平均体重は68 kg (150 lb)であったと記述している。彼は「鋼鉄の肉体と同様に鋼鉄の意志を持ち、筋肉系は異常に発達しており、幼少期から負傷の日までほとんど病気になったことがなかった」という。当時の骨相学では、「神経質で胆汁質の気質」は、「興奮しやすく活動的な精神力」と「多大な精神的・肉体的労働に耐えうる精神と肉体のエネルギーと強さ」という珍しい組み合わせを意味した。

ゲージは若い頃、農場や近くの鉱山、採石場で爆薬を扱った経験があったかもしれない。1848年7月にはニューヨーク州コートランド郡近郊のハドソン川鉄道建設に従事し、9月には鉄道建設プロジェクトで発破作業の職長(おそらく独立請負業者)を務めていた。彼は雇用主から「最も効率的で有能な職長...抜け目がなく、賢明なビジネスマンであり、すべての作業計画を非常に精力的に、かつ粘り強く実行する」と評価されていた。彼は爆薬を仕掛ける際に使用する、特注の突き棒(大きな鉄の棒)まで作らせていた。

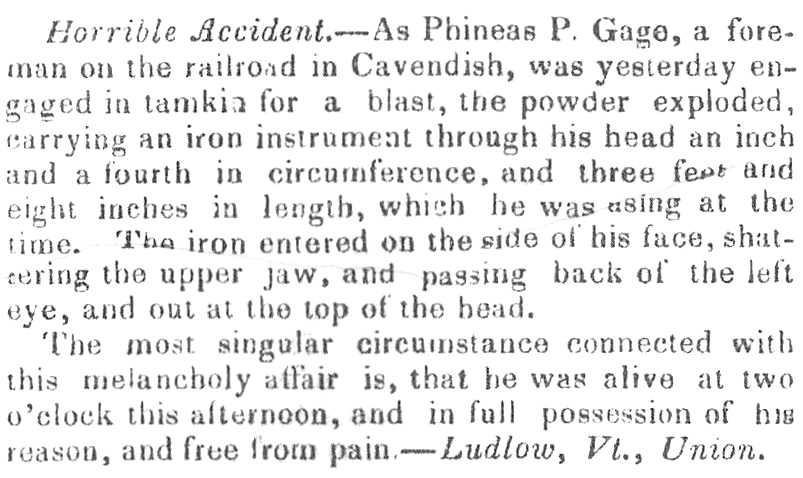

2.2. 事故

1848年9月13日午後4時30分頃、25歳のゲージはバーモント州キャベンディッシュ村の南で、ラトランド・アンド・バーリントン鉄道の路盤を整備するために岩の爆破作業を指揮していた。爆破作業には、岩の露頭に深く穴を掘り、発破用粉末と導火線を入れ、そして突き棒を使って粉末の上に砂、粘土、またはその他の不活性物質を詰め込み(「突き固め」)、爆発のエネルギーを封じ込めて周囲の岩石に集中させるという工程が含まれていた。穴は直径約0.0 m (1.75 in)、深さ最大3.7 m (12 ft)で、手作業で掘るには3人の作業員が丸一日かかることもあった。

ゲージがこの作業を行っていた際、彼は後ろで作業する部下たちに気を取られた。右肩越しに振り返り、不注意にも頭を爆破穴と突き棒の線上に合わせてしまった。ゲージが口を開いて話そうとしたその瞬間、突き棒が岩に火花を散らし、(おそらく砂が省略されていたため)粉末が爆発した。穴からロケットのように飛び出した突き棒は、直径0.0 m (1.25 in)、長さ0.1 m (3 in)、重さ6.0 kg (13.25 lb)で、ゲージの顔の左側、下顎の角のすぐ前方から上向きに進入した。上顎の外側を通り、おそらく頬骨を骨折させながら、左目の後ろを通過し、脳の左側を貫通し、最終的に前頭骨を通って頭蓋骨の頂部から完全に突き抜けた。

19世紀の文献でゲージが「アメリカの鉄梃事件」と称されたにもかかわらず、彼の突き棒にはバールに一般的に関連付けられるような湾曲や鉤はなかった。むしろ、それは槍のような単純な円筒形で、丸く比較的滑らかであった。

「先に突き刺さった側の端は尖っていて、そのテーパー(先細り部分)は0.3 m (11 in)の長さで、先端は0.0 m (0.25 in)の尖りを持っていた。この状況が患者の命を救ったのかもしれない。この鉄の棒は他にはないもので、持ち主の好みに合わせて近隣の鍛冶屋によって特注されたものだった。」

突き棒は、約24 m (80 ft)離れた場所に先端から突き刺さった状態で落下し、「血と脳にまみれていた」という。

ゲージは仰向けに投げ出され、腕と脚に短い痙攣を起こしたが、数分以内に話し、ほとんど介助なしで歩き、町にある下宿までの約1207 m (0.75 mile)の牛車に乗って直立して座っていた。(当時の新聞報道には、ゲージが移動中に、部下の労働時間と賃金の記録であるタイムブックに記入したという、おそらくは真偽不明の逸話がある。)

事故から約30分後、医師のエドワード・H.ウィリアムズは、ホテル外の椅子に座っているゲージを発見し、「医師、これはあなたにとって十分な仕事ですよ」という「医学史上最も控えめな発言の一つ」で迎えられた。

「私が馬車を乗り付けたとき、彼は『先生、これはあなたにとって十分な仕事ですよ』と言いました。私は馬車から降りる前にまず頭の傷に気づきました。脳の拍動が非常にはっきりと見えました。頭頂部は逆さの漏斗のように見え、まるで何か楔形の物体が下から上へ通過したかのようでした。ゲージ氏は、私がこの傷を調べている間、傍観者たちに自分がどのように負傷したかを語っていました。私はその時、ゲージ氏の言葉を信じず、彼が騙されているのだと思いました。ゲージ氏は、棒が頭を貫通したのだと言い張りました。ゲージ氏は立ち上がって嘔吐しました。嘔吐の努力により、ティーカップ半分ほどの脳が(頭蓋骨の頂部の出口から)押し出され、床に落ちました。」

ジョン・マーティン・ハーロウ医師が午後6時頃にこの症例を担当した。

「ここで申し上げますが、目の前の光景は、戦場の外科に慣れていない者にとっては、実に恐ろしいものでした。しかし、患者は最も英雄的な毅然とした態度で苦痛に耐えました。彼はすぐに私を認識し、あまりひどい怪我ではないことを望むと言いました。彼は完全に意識があるようでしたが、出血のため体力を消耗していました。彼の体も、彼が横たわっていたベッドも、文字通り血糊で固まっていました。」

ゲージは血を飲み込んでおり、15分から20分ごとにそれを吐き戻していた。

2.3. 治療と回復

ウィリアムズ医師の助けを借りて、ハーロウ医師は突き棒の出口周辺の頭皮を剃り、凝固した血液、小さな骨片、そして突き出た脳の「0.0 kg (1 oz)以上」を取り除いた。異物を探り、外れた2つの大きな骨片を元に戻した後、ハーロウは接着テープで傷口を閉じ、排液のために部分的に開いたままにした。頬の入り口の傷も、同じ理由で緩く包帯を巻いた。濡れた圧迫包帯を当て、次にナイトキャップをかぶせ、さらに包帯を巻いてこれらの包帯を固定した。ハーロウはまた、ゲージの手と前腕(顔と同様に深く火傷を負っていた)も手当てし、ゲージの頭を高く保つよう命じた。

その日の夜遅く、ハーロウは「意識ははっきりしている。足は絶えず動いており、交互に引き込まれたり伸ばされたりしている。彼は『数日中には仕事に戻るつもりなので、友人には会いたくない』と言っている」と記した。

自身の楽観的な見方にもかかわらず、ゲージの回復は長く、困難で、不安定なものであった。事故翌朝には、約48280 m (30 mile)離れたニューハンプシャー州レバノンから呼び寄せられた母親と叔父を認識したものの、2日目には「意識を失い、完全にせん妄状態」になった。4日目には再び「理性的になり...友人を認識」し、さらに1週間の改善の後、ハーロウは初めて「ゲージが回復する『可能性』がある」と考えた。しかし、この改善は短期間で終わった。

事故から12日後から、ゲージは半昏睡状態に陥り、「話しかけられない限りほとんど話さず、話しても単音節でしか答えない」状態だった。13日目にはハーロウは「体力が衰え...昏睡が深まり、左目の眼球がさらに突出した。内眼角から(脳の損傷した部分からだけでなく)「菌」(壊死した感染組織)が急速に突き出し、頭頂部からも出てきた」と記した。14日目には、「口と頭からの呼気はひどく悪臭を放っている。昏睡状態だが、起こせば単音節で答える。強く促さないと栄養を摂取しない。友人や付き添いの者は彼が数時間以内に死ぬことを予想しており、棺と衣服を用意している。付き添いの者の一人は、これ以上彼に何もするなと懇願した。それは彼の苦しみを長引かせるだけで、ただ私がいなくなって彼を放っておけば、彼は死ぬだろうと。」

これに奮起したハーロウは、「脳の頂部から生え出て開口部を塞いでいた菌を切除し、それらに腐食剤(すなわち硝酸銀結晶)を惜しみなく塗布した。私は前頭筋を、出口の傷口から鼻の付け根までメスで切り開き、直ちに0.2 kg (8 oz)の不健康な膿が血液とともに排出され、ひどい悪臭を放った」と記している。(「ゲージは、ハーロウ医師に出会ったのは幸運だった」とバーカーは書いている。「1848年には、ハーロウがジェファーソン医科大学を卒業した際に得た脳膿瘍の経験を持つ医師はほとんどおらず、それがゲージの命を救った可能性が高い。」)

24日目には、ゲージは「自力で起き上がり、椅子まで一歩歩いた」。1か月後には、「階段を上り下りし、家の中やベランダを歩き回る」ようになった。ハーロウが1週間不在の間、ゲージは「日曜以外は毎日通りに出ていた」。ニューハンプシャーの家族のもとに帰りたいという彼の願望は「友人たちにも抑えられず...オーバーコートも薄いブーツも履かずに外出して、足が濡れて風邪をひいた」。彼はすぐに熱を出したが、11月中旬までには「あらゆる点で気分が良くなり、再び家の中を歩き回るようになった」。この時点でのハーロウの予後は、「ゲージは回復に向かっているようだが、彼を制御できればの話だ」というものであった。

11月25日(負傷から10週間後)までに、ゲージはニューハンプシャー州レバノンにある両親の家に戻れるほどに回復し、「密閉された馬車」(精神病患者の輸送に使われるような閉鎖された乗り物)で移動した。到着時には「かなり衰弱して痩せ...弱々しく子供じみていた」ものの、12月下旬までには「外出できるようになり、精神的にも肉体的にも改善していた」。翌年2月までには「馬や納屋の周りで少し仕事ができ、牛の餌やりなどもできた。(そして)耕作の時期が来ると(すなわち5月か6月頃)、半日仕事ができるようになり、それによく耐えた」。8月には、彼の母親は尋ねてきた医師に、彼の記憶はいくらか損なわれているようだが、見知らぬ人には気づかれない程度だと話した。

2.4. 負傷と身体的状態

1849年4月、ゲージはキャベンディッシュに戻りハーロウを訪ねた。ハーロウはその時、左目の視力喪失と眼瞼下垂、額の大きな傷跡(ハーロウが膿瘍を排出したことによるもの)、そして以下の状態に気づいた。

「頭頂部には...不均等な大きな陥凹と隆起があり、骨の四角い破片は前頭骨から完全に分離しており、低く額まで伸びていて、依然として隆起し、かなり突出していた。その奥には、幅0.1 m (2 in)×0.0 m (1.5 in)の深い陥凹があり、その下には脳の拍動が感じられた。顔の左側には部分的な麻痺があった。彼の身体の健康状態は良好であり、私は彼が回復したと言って差し支えないと思う。頭に痛みはないが、表現できない奇妙な感覚があると言っている。」

ゲージの左上奥歯(頬を貫通した入口のすぐ隣)も失われていた。

1年後にはいくらかの衰弱が残っていたものの、ハーロウは「身体的には、負傷後4年間で完全に回復した」と記している。

2.5. 後期の人生とキャリア

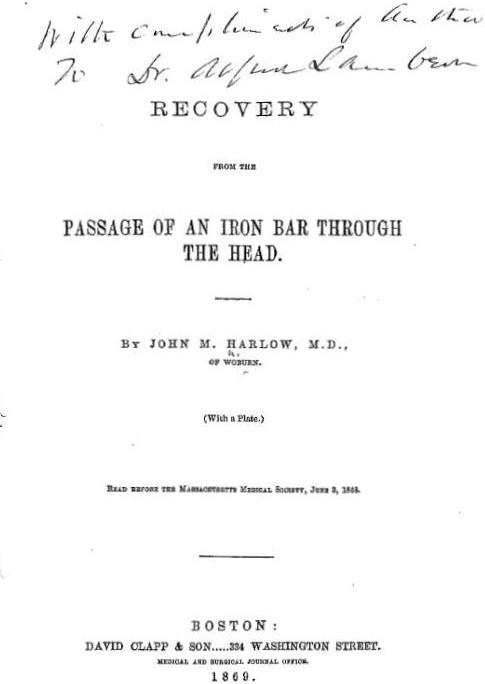

1849年11月、ハーバード大学医学部の外科教授であるヘンリー・ジェイコブ・ビゲローは、ゲージを数週間にわたりボストンに連れてきた。突き棒が実際にゲージの頭を貫通したことを確認した後、彼はボストン医学改善協会の会合で、そしておそらくは医学生の授業でもゲージを紹介した。

鉄道の仕事を再開できなかったゲージは、一時期、ニューヨーク市のバーナム・アメリカン博物館で「生きた博物館の展示物」として働いていた。(これは後のP・T・バーナムのサーカスとは異なり、ゲージが劇団やサーカス、遊園地で展示されたという証拠はない。)また、ニューハンプシャー州やバーモント州でゲージによる公開出演の広告も発見されており、ハーロウが「ニューイングランドの主要な町のほとんど」でゲージが公開出演したという発言を裏付けている。(数年後、ビゲローは、ゲージが「抜け目がなく聡明な男で、正直な小銭を稼ぐためにそのようなことをする気満々だった」が、「一般大衆にはあまり興味がない」ため、そのような努力を諦めたと書いている。)

約18か月間、彼はニューハンプシャー州ハノーバーにある馬小屋と馬車サービスの所有者のもとで働いた。

2.6. チリとカリフォルニア (1852年-1860年)

1852年8月、ゲージはチリに招かれ、長距離の乗合馬車の御者として働くことになった。「馬の世話をし、しばしば6頭の馬に引かれた重い馬車を運転する」という仕事で、バルパライソ-サンティアゴ間のルートを担当した。1859年半ばに健康状態が悪化し始めたため、彼はチリを離れてサンフランシスコへ向かい、母親と姉妹(ゲージがチリへ行く頃にニューハンプシャーから移住していた)の世話を受けて回復した。その後、「働くことに熱心」だった彼は、サンタクララ郡の農家で職を見つけた。

1860年2月、ゲージはてんかん発作を起こし始めた。彼は職を失い、ハーロウが書いたところによると、発作の頻度と重症度が増すにつれて「様々な場所で働き続けたが、あまり多くのことはできなかった」。

2.7. 社会的回復仮説

ゲージの事故直後とそれ以降の行動の対比は、彼が「一般的に描かれる衝動的で抑制の効かない人物から、合理的な『社会的回復』を遂げた人物へと徐々に変化した」ことを示していると、心理学者マルコム・マクミランは記している。彼は、同様の負傷を負った人々が「誰か、または何かが、失われた社会的・個人的スキルを再学習するための十分な構造を彼らの人生に与えた」例を挙げている。

「フィニアスの生存とリハビリテーションは、今日の前頭葉損傷の治療に影響を与えた回復理論を示した。現代の治療では、書かれたリストを心の中で視覚化するなど、タスクに構造を加えることが、前頭葉損傷に対処するための重要な方法と考えられている。」

チリを訪れた当時の証言によると、ゲージは早朝に起床し、身支度を整え、馬の世話、餌やり、馬具の装着を行い、指定された時間に集合場所に到着し、荷物を積み込み、運賃を徴収し、乗客を乗せなければならなかった。そして、旅の間は乗客の世話をし、目的地で荷物を降ろし、馬の世話をする必要があった。これらの作業は、彼が持っていたかもしれない衝動性を制御することを要求する構造を形成していた。

道中では、多くの先見の明が求められた。御者は曲がり角をはるか前から計画し、時には様々な速度で移動する他の馬車やワゴン、馬車をかわすために素早く反応する必要があった。また、ルートの物理的な状態にも適応しなければならなかった。一部の区間はよく整備されていたものの、他の区間は危険なほど急勾配で非常に荒れていた。

このように、ゲージの乗合馬車の仕事は、「明確な一連のタスクが要求される高度に構造化された環境でありながら、先見の明と計画を必要とする偶発的な事態が日常的に発生する」ものであった。これは、ソビエトの神経心理学者アレクサンドル・ルリヤが第二次世界大戦で前頭葉損傷を負った兵士の自己制御再確立のために開発したリハビリテーション療法に類似している。

このような回復の神経学的根拠は、「損傷した神経経路が、脳が負傷から回復するにつれて、元の接続を再確立したり、代替経路を構築したりする」という新たな証拠に見出すことができる。マクミランは、もしゲージがそのような回復を遂げたのであれば、つまり彼が負傷にもかかわらず最終的に「生き方を理解した」のであれば、それは「困難で長期にわたる症例であってもリハビリテーションが効果的であるという現在の証拠に追加される」だろうと付け加えている。そして、もしゲージが医学的監督なしでそのような改善を達成できたのであれば、「正式なリハビリテーションプログラムを受けている人々の限界は何だろうか?」と問いかけている。作家のサム・キーンは、「フィニアス・ゲージでさえ立ち直ったのなら、それは強力な希望のメッセージだ」と述べている。

2.8. 死と遺体の発掘

1860年5月18日、ゲージは「サンタクララを離れ、母親の家へ帰った。20日午前5時、彼はひどい痙攣を起こした。かかりつけ医が呼ばれ、瀉血を行った。痙攣は翌日と夜の間頻繁に繰り返され」、1860年5月21日遅く、サンフランシスコまたはその近郊でてんかん重積状態により死亡した。彼はサンフランシスコのローン・マウンテン墓地に埋葬された。

1866年、ハーロウ(彼は「ゲージの痕跡をすべて失い、彼から再び連絡があることをほとんど諦めていた」)は、何らかの方法でゲージがカリフォルニアで死亡したことを知り、彼の家族と連絡を取った。ハーロウの要請により、家族はゲージの頭蓋骨を発掘し、それをハーロウに直接届けた。ハーロウは当時、マサチューセッツ州ウォーバンで著名な医師、実業家、市民指導者となっていた。

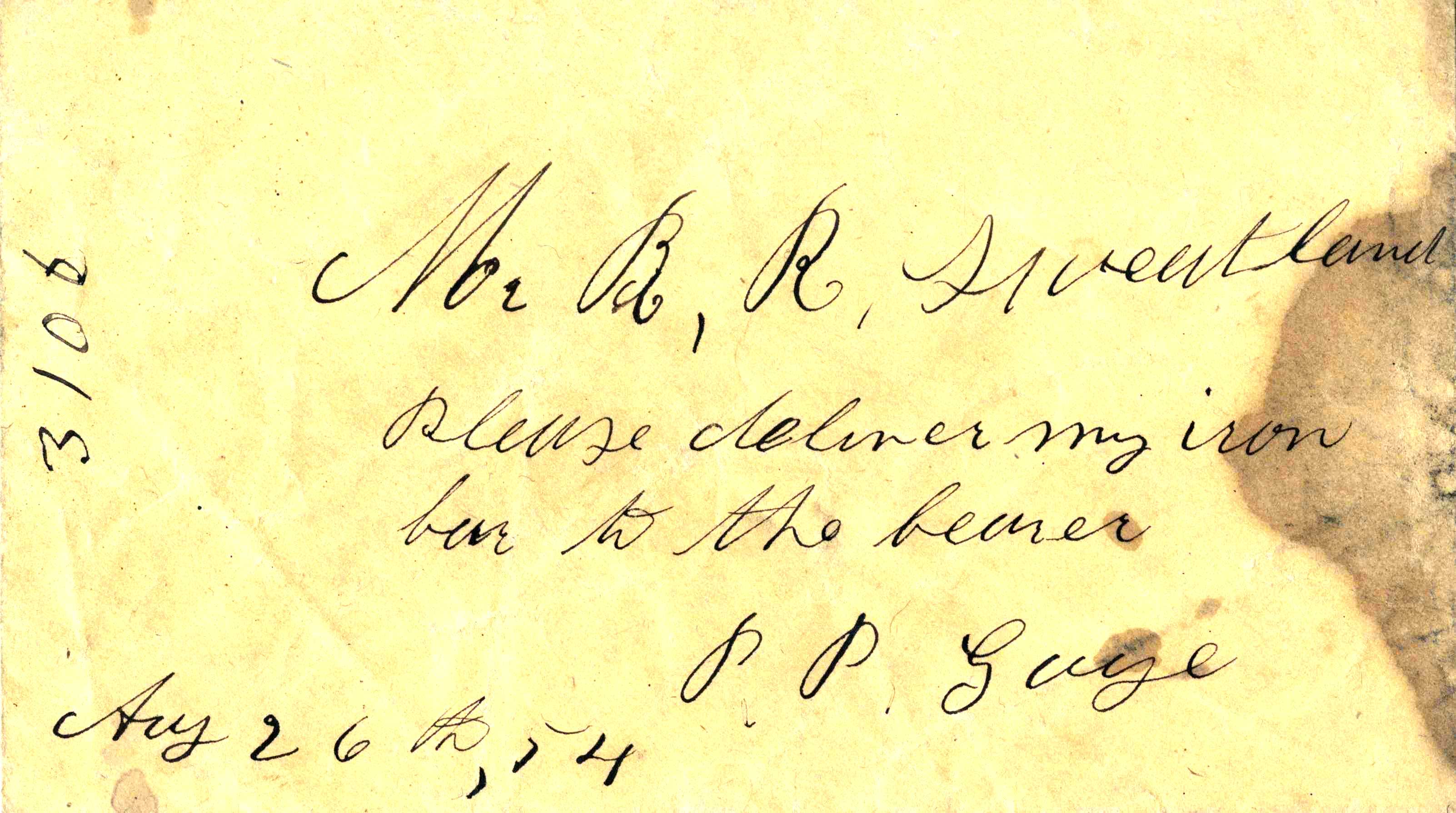

事故から約1年後、ゲージは彼の突き棒をハーバード大学医学部のウォーレン解剖学博物館に寄贈していたが、後にそれを返還させ、彼が「私の鉄の棒」と呼んだそれを「残りの人生の間、常に持ち歩く仲間」とした。この突き棒も、ゲージの家族によってハーロウに届けられた。(ゲージの突き棒が彼と一緒に埋葬されたと主張する記述もあるが、これを示す証拠はない。)ハーロウは、ゲージに関する1868年の回顧論文のためにそれらを研究した後、今度は頭蓋骨とともに突き棒をウォーレン博物館に再寄託し、現在も展示されている。

突き棒には、ビゲローが博物館への最初の寄託と関連して依頼した以下の碑文が刻まれている(ただし、事故の日付は1日ずれている)。

「これは、1848年9月14日にバーモント州キャベンディッシュでフィニアス・P.ゲージ氏の頭を貫通した棒である。彼は負傷から完全に回復し、この棒をハーバード大学医学部の博物館に寄託した。フィニアス・P.ゲージ、ニューハンプシャー州グラフトン郡レバノン、1850年1月6日。」

「1850年1月6日」という日付は、ゲージがボストンでビゲローの観察下にあった期間に該当する。

1940年、ゲージの頭部のない遺体は、サンフランシスコの墓地を市外へ移転させるという命令の一環として、サイプレス・ローン記念公園に移された。

3. 精神的変化と脳損傷

フィニアス・P.ゲージの事例は、脳損傷が人格と行動に与える影響という、神経科学における最も核心的な問題の一つに光を当てた。彼の事例は、脳が単なる思考の器官ではなく、感情、道徳、そして社会行動を司る中心であることを示唆した点で画期的であった。しかし、その性質、範囲、および持続期間については、長年にわたり議論の的となってきた。

3.1. 事故以前の人格

ジョン・マーティン・ハーロウ医師は、事故以前のゲージを勤勉で責任感があり、彼の部下たちに「非常に好かれていた」と評している。彼の雇用主は、ゲージを「彼らの雇用している中で最も効率的で有能な職長」と見なしていた。ハーロウはまた、ゲージの記憶力と一般的な知能が事故後も損なわれていないように見えたことを強調したが、最初の数日間見られたせん妄状態は例外であった。

3.2. 事故後の人格と行動

しかし、同じ雇用主たちは、ゲージの事故後、「彼の精神の変化があまりにも著しいので、彼を元の地位に戻すことはできない」と考えた。

「彼の知的機能と動物的本能との間の均衡、いわばバランスが破壊されたようだ。彼は気まぐれで、無礼で、時には極めて下品な言葉を口にする(これは以前の彼の習慣ではなかった)。仲間にはほとんど敬意を示さず、自分の欲望と衝突するような抑制や助言には我慢ができない。時には頑固一徹だが、気まぐれで優柔不断であり、将来の多くの計画を立てるが、それらが整うやいなや、より実現可能に見える他の計画のために放棄される。彼は知的能力と表現においては子供のようだが、強い男の動物的な情熱を持っている。負傷以前は、学校教育を受けていなかったものの、彼はバランスの取れた精神を持ち、彼を知る人々からは抜け目がなく賢いビジネスマンであり、すべての計画を非常に精力的に、かつ粘り強く実行する人物として見られていた。この点において、彼の精神は根本的に変化し、あまりにも決定的に変わったため、友人や知人たちは彼を『もはやゲージではない』と言った。」

この記述は、ハーロウが事故直後に記した観察に基づいているが、ハーロウは(おそらく患者が生きている間に否定的に記述することをためらったため)ゲージが死亡し、彼の家族が「我々がこれほど見たかったもの」(ハーロウがゲージの頭蓋骨を指して言った言葉)を提供した1868年まで出版を遅らせた。

それまでの間、ゲージが回復期を終えつつあった時期に発表されたハーロウの1848年の報告書は、心理的症状について単に示唆するにとどまっていた。「患者の精神的表現については、今後の報告に譲る。この症例は...啓蒙された生理学者や知的な哲学者にとって非常に興味深いものだと私は思う。」

しかし、ビゲローがゲージを「身体と精神の機能において完全に回復し」、わずかな「機能の混乱」しかないと述べた後、『アメリカ骨相学ジャーナル』の反論は、「回復後の彼の精神的表現に違いがなかったというのは『真実ではない』...彼は粗野で、冒涜的で、下品で、下劣なほどに、まともな人々にとっては彼の交友は耐え難いものだった」と述べた。これは、ハーロウが匿名で提供した情報に基づいているようである。ビゲローがハーロウの1848年の論文から広範な逐語的引用を行ったにもかかわらず、ハーロウがゲージの「精神的表現」の詳細を追って報告するという約束を省略したことを指摘し、バーカーは、ビゲローとハーロウの(1年足らずの間の)矛盾する評価を、彼らの教育的背景、特に脳機能局在論(脳の異なる領域が異なる機能に特化しているという考え)と骨相学(才能や人格が頭蓋骨の形状から推測できるとする19世紀の疑似科学)に対する態度が異なっていたことによって説明している。

「ハーロウの骨相学への関心は、ゲージの性格の変化を脳機能への重要な手がかりとして受け入れ、出版する準備を整えさせた。ビゲローは、大脳半球への損傷は知的効果を持たないと教えられており、ゲージの欠陥を重要視することに抵抗があった...(ゲージの事例を含む)単一の事例を、骨相学に関する対立する見解を証明するために使用することは珍しくなかった。」

「高次精神機能」(単なる感覚処理や運動制御を超えた、言語、人格、道徳的判断などの機能)に生物学的根拠を帰することへの抵抗も、ハーロウが指摘したゲージの行動変化をビゲローが軽視したさらなる理由であったかもしれない。

3.3. 変化の範囲と持続期間

1860年、チリで1858年から1859年にかけてゲージを知っていたアメリカ人医師は、彼がまだ「馬車を運転しており、精神機能に何の障害もなく健康を楽しんでいた」と記述した。ゲージがチリで新しい馬車事業の一員となるために、ニューイングランドで事前に雇用されていたという事実と合わせると、これはゲージの最も深刻な精神的変化が一時的なものであったことを示唆している。つまり、事故直後にハーロウが記述した「気まぐれで、無礼で...気まぐれで優柔不断」なゲージは、時間とともに、はるかに機能的で、社会的にもはるかに適応するようになったのである。

マクミランは、この結論が、チリでゲージが行ったような乗合馬車の仕事に伴う責任と課題によって裏付けられると書いている。それには、御者が「信頼でき、機知に富み、優れた忍耐力を持つこと。しかし何よりも、乗客とうまくやっていけるような人格を持つこと」が要求された。ゲージにとって一日の仕事は、「政治的に不安定な時期や明らかな革命の時期に、160934 m (100 mile)の劣悪な道路を13 hourかけて旅すること」を意味した。これらすべては、フィニアスが全くの異邦人として到着した言語や習慣の異なる土地で行われたことであり、恒久的な脱抑制(計画や自己規制ができないこと)に反するだけでなく、御者に要求される極めて複雑な感覚運動および認知スキルにも反する。あるアメリカ人訪問者は、「馬車の出発は常にバルパライソでの一大イベントだった。毎日、驚くべきチリ人たちが集まって、一人の男が6頭の馬を運転する現象を目撃していた」と書いている。

3.4. 事例詳細の誇張と歪曲

マクミランが科学的および大衆的なゲージに関する記述を分析したところ、それらが彼の行動変化を、彼と直接接触した人物が記述したものよりもはるかに歪曲し、誇張していることがほぼ常に判明した。彼は、既知の事実が「自慢屋で、喧嘩好きで、口汚く、不正直で、仕事に就けず、貧困のうちに施設で死亡した浮浪者としての一般的なゲージのイメージとは矛盾する」と結論付けている。バーカーの言葉を借りれば、「年月が経つにつれて、この事例は独自の生命を帯び、事実に基づかない新たな要素がゲージの物語に加わっていった」。今日でさえ(ズビグニエフ・コトヴィッチが書いているように)「ほとんどの解説者は、依然として伝聞に頼り、他人がゲージについて言ったこと、すなわち事故後彼が精神病質者になったことを受け入れている」。グラフマンは、「(ゲージの)社会的認知障害の詳細は、物語の語り手の熱意に合わせて、時折推測されたり、あるいは脚色されたりしてきた」と書いている。ゴールデンバーグは、ゲージを「著者が自分の理論を説明し、大衆を楽しませる物語を書くことができる、(ほとんど)空白のシート」と呼んでいる。

例えば、ハーロウの「様々な場所で働き続けた。あまり多くのことはできず、しばしば転職し、試したどの場所でも自分に合わない何かを見つけ出してばかりいた」という記述は、痙攣が始まってからのゲージの最後の数ヶ月間のみを指している。しかし、これはゲージが事故後「決して定職に就かなかった」、「気まぐれな発作で辞めたり、規律の悪さで解雇されたりする傾向があった」、「完全に自立した生活に戻ることはなかった」、「残りの人生を他人の慈善に頼って悲惨に過ごし、見世物小屋の奇人として国中を旅した」、そして(「家族に依存して」または「両親の監護下で」)「不注意な放蕩」で死亡したと誤解されてきた。実際には、最初の回復後の数ヶ月間を旅行や展示で過ごした後、ゲージは1851年初頭から1860年に死亡する直前まで、わずか2つの異なる仕事で自活していた。

様々な著者によって、事故後のゲージに帰せられた他の行動で、既知の事実によって裏付けられていない、または矛盾しているものには、以下が含まれる。

- 妻や子供への虐待(ゲージにはどちらもいなかったにもかかわらず)

- 不適切な性行動、乱交、または性機能障害

- 先見の明の欠如、将来への配慮の欠如、または恥をかく能力の欠如

- 自分の不幸をひけらかし、傷を見せびらかす虚栄心

- 「感情的および評判上の破産」に至るまで「ギャンブル」にふけること

- 無責任、不誠実、攻撃性、暴力

- 放浪、物乞い、漂流、飲酒

- 嘘つき、喧嘩、いじめ

- 精神病質、倫理的判断を下す能力の欠如

- 「社会的慣習へのすべての敬意の喪失」

- 「馬鹿」のように振る舞うこと、または「粗野な愚か者」

- 「彼を気にかけていたほとんどすべての人を疎外した」

- 「放蕩」が原因で死亡した

これらの行動のいずれも、ゲージに会った人物や彼の家族によって言及されたことはなく、コトヴィッチが述べたように、「ハーロウは、ゲージが恥じるべき行為を一つも報告していない」。マクミランは、ゲージの事例が「原典に戻る必要性を示す素晴らしい物語」であると書いている。ほとんどの著者は、「すでに重大な誤りを含んだ記述を要約したり言い換えたりすることに満足している」からである。

それにもかかわらず(ダフナーとサールは書いている)「(ゲージの)物語を語ることは、前頭葉が行動と人格において果たす謎めいた役割を理解することへの関心を高めた」。ラティウは、前頭葉について教える際に、ゲージに関する逸話は「切り札」のようなものだと述べている。「フランス革命について話すときにギロチンについて話すようなもので、とてもクールだからだ。」ベンダーリーは、教師がゲージの事例を批判的思考の重要性を示すために使用することを提案している。

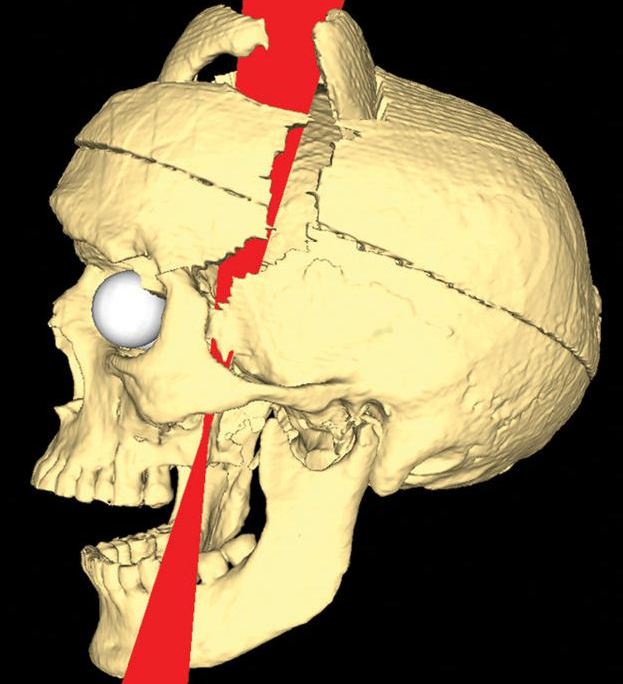

3.5. 脳損傷の範囲

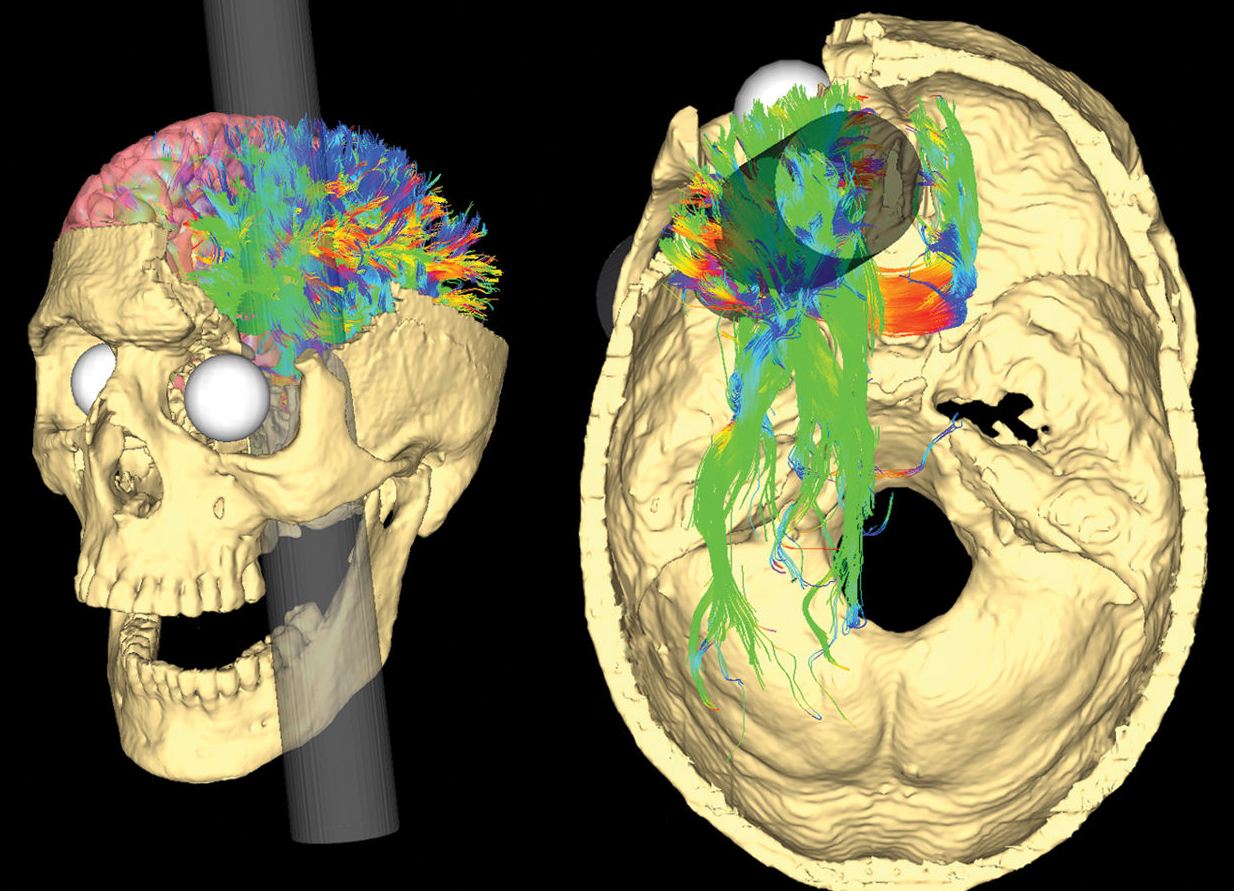

ゲージの事故による外傷とそれに続く感染が、彼の左前頭葉と右前頭葉の両方に損傷を与えたのか、それとも左側のみに損傷を与えたのかについての議論は、事故直後から始まった。ハンナ・ダマシオらによる1994年の結論は、突き棒が両方の葉に物理的損傷を与えたというものであったが、これはゲージの頭蓋骨からではなく、ゲージの頭蓋骨の寸法に合わせてデジタル変形された献体頭蓋骨から導き出されたものであり、ゲージの内部損傷と出口の傷の位置について、ハーロウの観察と矛盾する先験的な仮定がなされていた。ゲージの実物の頭蓋骨のCTスキャンを用いたラティウら(2004年)とヴァン・ホーンら(2012年)は、いずれもその結論を否定し、ハーロウが指でゲージの傷を調べて得た信念、すなわち左前頭葉のみが損傷したという見解に同意している。

さらに、ラティウらは、頭蓋底の穴(突き棒が蝶形骨洞を通過して脳に入った際にできたもの)の直径が突き棒自体の約半分であることに注目した。これと、出口領域の後ろから頭蓋骨の前面を走る毛髪様骨折を組み合わせることで、彼らは、突き棒が下から進入した際に頭蓋骨が「蝶番のように」開き、突き棒が頭頂部から抜け出ると、軟部組織の弾性によって引き戻されて閉じたと結論付けた。

ヴァン・ホーンらは、ゲージの白質への損傷(彼らが詳細な推定を行った)が、大脳皮質(灰白質)への損傷よりも、ゲージの精神的変化にとって同等またはそれ以上に重要であると結論付けた。ティエボー・ド・ショッテンらは、ゲージと他の2つの症例(「タン」と「H.M.」)における白質損傷を推定し、これらの患者が「社会的行動、言語、記憶が、前頭葉や側頭葉の単一の領域ではなく、異なる(脳)領域の協調活動に依存していることを示唆している」と結論付けた。

4. 科学的・文化的意義

フィニアス・P.ゲージの事例は、19世紀の医学界に衝撃を与え、脳機能の理解、特に脳の特定領域が人格や行動に与える影響に関する議論に大きな影響を及ぼした。彼の生存は、当時の医療水準では考えられないことであり、その後の神経科学の発展に多大な貢献をした。

4.1. 脳機能局在論争における役割

19世紀の、様々な精神機能が脳の特定の領域に局在しているかどうかについての議論において、両陣営はそれぞれゲージを自らの理論の支持者として利用した。例えば、ユージン・デュピュイがゲージは脳が局在していないことを証明した(彼を「発話中枢の破壊にもかかわらず失語症を伴わない顕著な事例」と特徴づけた)と書いた後、デイヴィッド・フェリアはゲージ(およびハーロウの1868年の論文からの彼の頭蓋骨と突き棒の木版画)を用いて、脳が局在しているという彼の論文を支持して反論した。

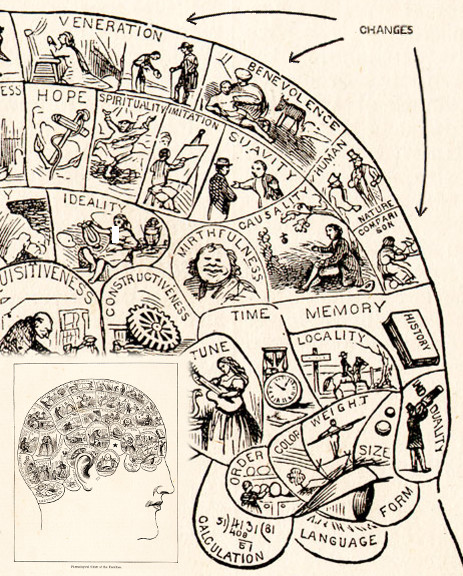

4.2. 骨相学の影響

19世紀を通じて、骨相学の信奉者たちは、ゲージの精神的変化(例えば彼の冒涜的な言葉遣い)が、彼らが「慈悲の器官」と見なした脳の部位、すなわち「善良さ、慈悲、穏やかな性格...そして人間を社会秩序の維持に合致した方法で行動させる傾向」を司る部位、および/または隣接する「崇拝の器官」(宗教と神、仲間や権威者への敬意に関連する)の破壊に起因すると主張した。(骨相学では、「より粗野で動物的な情熱の器官は脳の基部に、文字通り最も低く動物的人間に最も近い場所にあり、一方、最も高く感覚的なものから最も遠い場所には道徳的および宗教的感情があり、まるで天に最も近いかのように」位置するとされた。したがって、崇拝と慈悲は頭蓋骨の頂点、すなわちゲージの突き棒の出口の領域に位置する。)

ハーロウは、ゲージが回復期に「大きさやお金を正確に評価せず、数個の小石に1000 USDを払おうとせず」、地元の店を訪れた際に値段にこだわらなかったと記している。これらの例によって、ハーロウは骨相学の「比較の器官」への損傷を示唆していたのかもしれない。

4.3. 理論的誤用と後世の解釈

ゲージは「前頭葉損傷による人格変化の指標症例」と考えられているが、彼の脳損傷の不確実な範囲と、彼の行動変化の限られた理解は、彼を「神経学的な関心よりも歴史的な関心」の対象としている。したがって、マクミランは、「フィニアスの物語は、(主に)少数の事実がいかに簡単に大衆的および科学的な神話へと変容するかを示すため、記憶に値する」と書いている。証拠の不足は、「我々が持つ少数の事実に、ほとんどあらゆる理論を(都合よく)当てはめる」ことを可能にしてきた。同様の懸念は、早くも1877年に表明されている。英国の神経学者デイヴィッド・フェリアは(ハーバード大学のヘンリー・ピッカリング・ボウディッチに「この事例を明確に解決する」意図で手紙を書き)、「脳の疾患や損傷に関する報告を調査するうちに、私は、何らかの持論を支持しようとする人々によって、それらがいかに不正確で歪曲されているかに常に驚かされている。事実はあまりにもひどい扱いを受けている...」と不満を述べた。

最近では、神経学者オリバー・サックスは「1848年から現在に至るまでの(ゲージの)解釈と誤解」に言及し、ジャレットはゲージが「数百の心理学および神経科学の教科書、演劇、映画、詩、YouTubeの寸劇に見られる神話、すなわち人格は前頭葉に位置し、それらが損傷すると人は永遠に変わってしまうという神話」を促進するために利用されていると論じている。

しばしば、ゲージに起こったことが、後の様々な形式の精神外科、特にロボトミーの開発に役割を果たした、あるいはゲージの事故自体が「最初のロボトミー」であったと主張される。しかし、マクミランによれば、そのような関連性は存在しない。不快な変化が通常(誇張されてではあるが)ゲージに帰せられるにもかかわらず、なぜ外科的模倣を促すのかという疑問はさておき、そのような関連性はない。

「これらの手術のいずれも、ゲージの事故によって引き起こされたような変化を意図的に生み出すように設計されたという証拠は単純に存在しないし、ゲージの運命に関する知識がそれらの根拠の一部を形成したという証拠もない...彼の事例が示したのは、彼が事故から生還したという事実のみである。すなわち、(腫瘍などのための)大規模な手術が脳に対して行われても、必ずしも致命的な結果になるとは限らないということである。」

アントニオ・ダマシオは、彼の「体性マーカー仮説」(意思決定を感情とその生物学的基盤に関連付ける)を支持するために、彼がゲージに帰する行動と、眼窩前頭皮質および扁桃体に損傷を持つ現代の患者の行動との間に類似点を描いている。しかし、ダマシオによるゲージの描写は、例えばコトヴィッチによって厳しく批判されている。

「ダマシオは、精神病質者ゲージの神話の主要な加害者である...ダマシオは(ハーロウの)物語を変更し、事実を省略し、自由に付け加えている...彼のゲージの最後の数ヶ月間の記述は、ゲージが最後の数日間にカリフォルニアへ酒を飲み、喧嘩をして死ぬために向かったような、グロテスクなでっち上げである...前頭葉の感情に関する教義へのコミットメントが高まるにつれて、ゲージが脚光を浴び、彼がどのように記述されるかが形作られたようだ。」

キールストロムが述べたように、「多くの現代の解説者は、ゲージの人格変化の程度を誇張している。おそらく、前頭皮質の自己規制における役割について、現在我々が知っている、あるいはそう思っていることに基づいて、一種の遡及的再構築を行っているのだろう。」マクミランは、アントニオ・ダマシオによるゲージの様々な提示(その一部はハンナ・ダマシオらとの共同研究である)に対する詳細な批判を述べている。

4.4. 標準的な症例研究としてのゲージ

ゲージの事故と生存の現実が信用されるにつれて、それは「他の脳損傷を判断する際の基準」となり、斧、ボルト、低い橋、爆発した銃器、鼻へのリボルバー銃弾、さらなる突き棒、そしてユーカリの枝の落下など、他にもありそうもない脳損傷事故のリストが増え続けているにもかかわらず、その地位を維持している。

例えば、ある鉱夫が直径0.0 m (0.625 in)のガス管が頭蓋骨を貫通しても生き延びた後(「ロッドが頭蓋骨内で曲がっていたため、かなりの困難と力で」取り出された)、彼の医師はゲージを「私が報告された中で、脳損傷の量においてこれに匹敵する唯一の事例」として引き合いに出した。

しばしば、これらの比較にはユーモアや競争心、あるいはその両方が含まれていた。『ボストン医学外科ジャーナル』は、例えば、ゲージの驚くべき生存に触れて、彼を「脳の構造がその唐突で侵入的な訪問者によって比較的ほとんど乱されなかった患者」と表現した。また、ケンタッキー州の医師は、鼻を貫通する銃弾から患者が生存したことを報告し、「もしお前たちヤンキーが突き棒を人の脳を貫通させても殺さないのなら、俺たちは人の口と脳の間を弾丸が通り抜け、延髄の寸前で止まり、どちらにも触れないように撃つことができるだろう」と自慢した。

同様に、製材所の職長が、鋸が両目の間から頭頂部の後ろまで0.1 m (3 in)も頭蓋骨に切り込んだ後すぐに仕事に戻った際、彼の外科医(この傷から「32個の骨片とかなりの量のおがくず」を取り除いた)は、この事例を「ハーロウ博士の有名な突き棒の事例を除けば、報告された中で他に類を見ない」と評したが、「患者がもう必要としない限り、彼の頭蓋骨を同業の医師たちに提供するという要望に応えることはできない」と謝罪した。

これらの驚くべき脳損傷生存事例が蓄積されるにつれて、『ボストン医学外科ジャーナル』は、脳に何らかの機能があるのかどうかを装って疑問を呈した。「鉄の棒、ガス管、その他同様の奇妙な出来事以来、懐疑論は困惑し、口を開くことさえできない。今日では脳はあまり重要ではないようだ。」『バーモント医学協会報』も同様に皮肉を込めて述べた。「『かつては、』とマクベスは言った、『脳がなくなれば人は死んだ。しかし今、彼らは再び立ち上がる。』おそらく、まもなくドイツの教授が脳を摘出していると聞くだろう。」

4.5. 生存を助けた要因

ハーロウはゲージの生存を「システムがそのような恐ろしい病変の衝撃に耐え、その影響を克服する驚くべき資源、そして自然の回復力の美しい発現」と見なし、それを助けたと思われる状況を挙げた。

1. 「被験者はこの症例にふさわしい人物であった。彼の体格、意志、そして耐久力は、ほとんど比類のないものであった。」

ハーロウによる事故前のゲージの記述については、「生い立ちと初期のキャリア」の項を参照。

2. 「飛来物の形状-尖っていて、丸く、比較的滑らかであり、長時間の脳震盪や圧迫を残さなかった。」

非常に大きな直径と質量(武器から発射される投射物に比べて)にもかかわらず、突き棒の比較的低い速度は、圧迫的および脳震盪的な「衝撃波」に利用可能なエネルギーを劇的に減少させた。

3. 「入口の場所-...(突き棒は)頭蓋底に到達するまではほとんど損傷を与えなかったが、その時点で取り返しのつかない損傷を与えると同時に、排液のための頭蓋底に開口部を作った。これがなければ回復は不可能だっただろう。」

バーカーは、「南北戦争以前のアメリカでは、転倒、馬の蹴り、銃撃による頭部外傷はよく知られており、(中略)当時の外科に関するすべての講義で、そのような外傷の診断と治療が記述されていた」と書いている。しかし、ゲージにとって幸運だったのは、外科医のジョセフ・パンコーストが、ハーロウの医学の授業の前に「頭部外傷に対する最も有名な手術」を行っていたことである。それは、膿を排出するための穿頭術であり、一時的な回復をもたらしたが、残念ながら症状が再発し、患者は死亡した。剖検では、膿が再蓄積していることが判明した。肉芽組織が硬膜の開口部を塞いでいたのだ。出口の傷口を開いたままにし、ゲージの頭を高くして(突き棒によってできた穴を通して)頭蓋から副鼻腔への排液を促すことで、ハーロウは「パンコースト教授の過ちを繰り返さなかった」。

4. 「脳の貫通された部分は、いくつかの理由から、脳実質の中で最も損傷に耐えるのに適した部分であった。」

ハーロウの「いくつかの理由」が正確に何であったかは不明だが、彼は古代からゆっくりと発展してきた理解、すなわち脳の前面への損傷は後部への損傷よりも危険性が低いという理解に、少なくとも部分的に言及していた可能性が高い。後部への損傷は、しばしば呼吸や循環などの生命維持機能を中断させるからである。例えば、外科医のジェームズ・アールは1790年に、「大脳の大部分は、動物を殺したり、その機能を奪ったりすることなく除去できるが、小脳は、わずかな損傷でも致命的な症状を引き起こすことなく受け入れることはほとんどない」と書いている。

ラティウらとヴァン・ホーンらは、突き棒が上矢状静脈洞の左側を通過し、それを無傷のままにしたと結論付けた。これは、ハーロウが鼻からの脳脊髄液の喪失に言及していないことと、そうでなければゲージはほぼ確実に致命的な失血または空気塞栓を患っていたであろうという理由による。

ハーロウが(当時の医療慣行の文脈では)穏やかに催吐剤、下剤、そして(一度だけ)瀉血を用いたことは、「頭蓋内圧の低下を伴う脱水状態を引き起こし、それが症例の転帰に好影響を与えた可能性がある」とステッグマンは述べている。

ゲージの生存における自身の役割について、ハーロウは単に「私はただ...善良なアンブロワーズ・パレのように言うことしかできません。私は彼を治療し、神が彼を癒したのです」と断言したが、マクミランは、この自己評価はあまりにも謙虚すぎると述べている。ハーロウが「比較的経験の浅い地方の医師...4年半前に卒業したばかり」であったことに注目し、マクミランは、ハーロウの「利用可能な治療法から保守的および進歩的な要素を、ゲージの負傷がもたらす特定のニーズに巧みに、かつ想像力豊かに適応させた」ことを強調し、ハーロウが「学んだことを厳格に適用しなかった」ことを指摘している。例えば、骨片の徹底的な探索(出血やさらなる脳損傷のリスクがあった)を避け、「菌」に腐食剤を適用すること(出血のリスクがあった)や、それらを傷口に押し込むこと(脳を圧迫するリスクがあった)の代わりに、腐食剤を適用した。

4.6. 初期医療界の態度と懐疑論

バーカーは、ハーロウの1848年のゲージの生存と回復に関する最初の報告が「明白な理由から広く信じられなかった」と指摘している。ハーロウは、1868年の回顧論文でこの初期の懐疑論を回想し、疑い深いトマスの聖書物語を引用している。

「この事例は、約20年前、無名の田舎町で起こり...無名の田舎医によって治療され報告されたものであり、大都市の医師たちにはいくつかの注意を払って受け止められた。そのため、多くの者が、その男が生き返ったことを全く信じようとせず、彼らの指を彼の頭の穴に差し込むまで信じようとしなかった。そしてその時でさえ、彼らは田舎医に、聖職者や弁護士からの証明書を要求した。そうしなければ、彼らは信じることができなかったし、信じようともしなかった。多くの著名な外科医は、そのような出来事を生理学的に不可能であると考えており、被験者によって示された外見は、様々に説明されて退けられた。」

ハーロウは続けて、「遠く離れた都市の著名な外科教授」は、ゲージを「ヤンキーの発明」としてさえ退けたと述べている。

『ボストン医学外科ジャーナル』(1869年)によると、ハーバード大学の外科教授であり、「当時の医学界における威厳ある権威的な人物」であったビゲローによる1850年のゲージに関する報告が、「最終的にその信憑性を専門職の信頼に強制的に認めさせることに成功した...これは、彼の洞察力と外科的知識に同僚たちがこれほど信頼を寄せていなければ、ほとんど不可能だっただろう」という。ビゲローは、「この事例の主要な特徴はそのあり得なさである...これは劇場でのパントマイムで起こるような事故であり、他では起こらない」と強調し、当初は「全く懐疑的であったが、個人的には納得した」と述べている。

それにもかかわらず(ハーロウが1868年にゲージの頭蓋骨を提示する直前にビゲローが書いたところによると)「(ゲージの)負傷の性質とその『現実性』は今や『疑いようがない』...しかし、私は1ヶ月以内に、その事故が『起こり得なかった』ことを証明すると称する手紙を受け取った。」

5. 遺体と肖像画

フィニアス・P.ゲージの遺体と肖像画は、彼の人生の証として、また科学的研究の対象として、彼の事例の理解に大きく貢献している。彼の頭蓋骨と突き棒は、脳損傷と回復に関する貴重な物理的証拠を提供し、発見された肖像画は、彼の事故後の生活に関する新たな視点をもたらした。

5.1. 肖像画

2009年と2010年に特定された2枚のダゲレオタイプ肖像画は、1849年後半にビゲローのために採取された石膏製の頭部型(現在、ゲージの頭蓋骨と突き棒とともにウォーレン博物館に所蔵)以外に知られている唯一の彼の肖像である。

最初の肖像画は、「変形しているが、それでもハンサム」なゲージが、左目を閉じ、傷跡がはっきりと見える状態で、「身だしなみが良く、自信に満ち、誇らしげにさえ」描かれており、彼の突き棒を手に持ち、その碑文の一部が読み取れる。(何十年もの間、この肖像画の所有者は、負傷した捕鯨者が銛を持っている姿だと信じていた。)

2枚目の肖像画は、ゲージ家の2つの異なる系統が所有しており、やや異なるポーズで、同じチョッキと、おそらく同じ上着を着用しているが、シャツとネクタイは異なる。

肖像画の信憑性は、肖像画に見える突き棒の碑文と実際の突き棒の碑文を重ね合わせ、被写体の負傷が頭部型に保存されているものと一致することによって確認された。しかし、いつ、どこで、誰によって肖像画が撮影されたかについては何も知られていない。ただ、1850年1月(突き棒に碑文が追加された時)以前に作成されたものではなく、異なる機会に、おそらく異なる写真家によって撮影されたものである。

これらの肖像画は、ゲージの最も深刻な精神的変化が一時的なものであったという他の証拠を裏付けている。「負傷後、ゲージが何らかの放浪者であったという考えは、これらの注目すべき画像によって否定される」とヴァン・ホーンらは書いている。キーンは、最初に発見された画像に言及して、「たった1枚の写真だが、それはゲージが汚れて乱れた不適合者という一般的なイメージを打ち破った。このフィニアスは、誇り高く、身だしなみが良く、人を惹きつけるほどハンサムだった」とコメントしている。

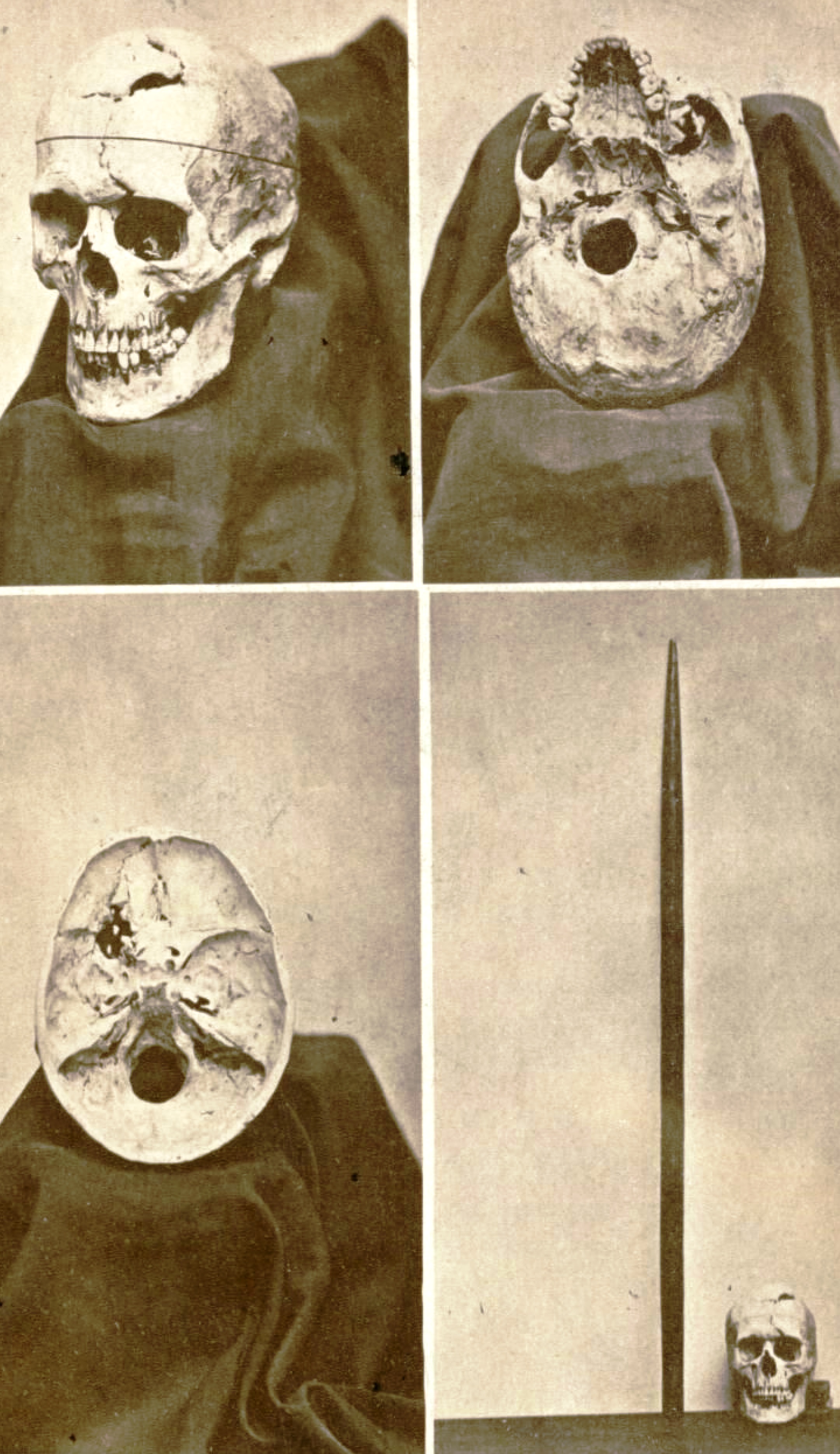

5.2. 頭蓋骨と鉄の突き棒

ゲージの頭蓋骨と鉄の突き棒は、彼の事例を研究する上で極めて重要な遺物である。これらは、彼の脳損傷の物理的な証拠を提供し、その後の神経科学の発展に貢献した。

ゲージの頭蓋骨と突き棒は、現在ハーバード大学医学部のウォーレン解剖学博物館に保存されており、一般に公開されている。頭蓋骨には、突き棒が貫通した際の入口と出口の穴がはっきりと残されており、その経路を視覚的に確認することができる。突き棒自体も、その特異な形状と、ゲージの生存を可能にした要因としての役割から、注目されている。

これらの遺物は、単なる医学的な好奇心を超えて、脳機能の局在、脳損傷後の回復、そして人間の回復力に関する議論において、具体的な証拠として参照され続けている。特に、CTスキャンを用いた現代の画像解析技術によって、頭蓋骨に残された痕跡から突き棒の正確な経路が再構築され、脳のどの領域が損傷したかについての理解が深まっている。これにより、過去の解釈の誤りを訂正し、ゲージの事例の科学的意義を再評価する上で不可欠な役割を果たしている。

6. 遺産と記念

フィニアス・P.ゲージの物語は、彼の死後も永続的な遺産を残し、科学界だけでなく大衆文化にも深く影響を与え続けている。彼の事例は、脳と行動の関係を理解するための象徴的な存在となり、様々な形で記憶され、記念されている。

6.1. 大衆文化における影響

フィニアス・P.ゲージの物語は、その劇的な性質から、書籍、映画、音楽、その他の大衆文化の様々な側面に登場し、影響を与えてきた。彼の名前や事例は、脳損傷、人格変化、人間の回復力といったテーマを探求する作品で引用されることが多い。

例えば、彼の物語は多くのノンフィクション書籍で取り上げられ、中には若年層向けに簡略化されたものもある。また、彼の事例は、テレビ番組、ドキュメンタリー、ポッドキャストなどで特集され、一般の人々にも広く知られるようになった。フィクション作品においても、脳損傷による人格の変化というテーマは、ゲージの事例からインスピレーションを得ていることがある。

音楽の世界では、彼の名前や彼の物語に触発されたバンド名や楽曲が存在する。これは、彼の事例が持つ衝撃的なイメージや、脳の神秘性に対する人々の関心を反映していると言える。

しかし、大衆文化におけるゲージの描写は、しばしば科学的事実から逸脱し、彼の行動変化を過度にドラマチックに、あるいは不正確に描く傾向がある。これは、彼の物語が持つ「素晴らしい逸話」としての側面が強調される一方で、科学的な正確性が犠牲になることがあるためである。それでもなお、大衆文化における彼の存在は、脳科学への関心を高め、脳損傷が個人の生活に与える影響について一般の人々が考えるきっかけを提供している。

6.2. 記念碑

フィニアス・P.ゲージの物語に関連する記念碑や場所は、彼の人生と事故の歴史的な重要性を記憶するために存在している。

彼の事故現場に近いバーモント州キャベンディッシュには、フィニアス・P.ゲージの記念碑が設置されている。この記念碑は、彼がこの地で経験した衝撃的な出来事を後世に伝える役割を果たしている。また、彼の頭蓋骨と突き棒が展示されているハーバード大学医学部のウォーレン解剖学博物館は、彼の遺産を物理的に保存し、科学的・歴史的遺物として研究者や一般の人々に公開している。これらの場所は、ゲージの物語が単なる過去の出来事ではなく、現在もなお脳と人間の精神に関する理解を深める上で重要な意味を持つことを示している。