1. 概要

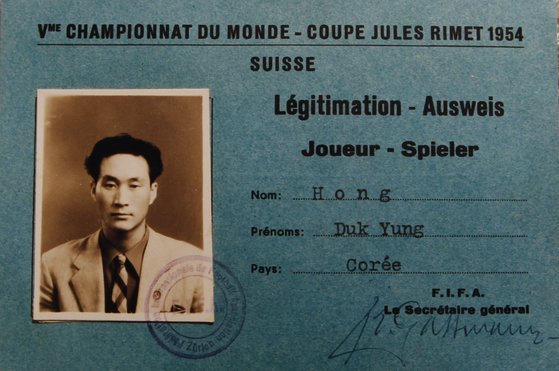

洪徳永(홍덕영ホン・ドギョン韓国語、1926年5月5日 - 2005年9月13日)は、大韓民国の元サッカー選手、監督、審判である。彼は韓国サッカー界の草創期を代表する人物であり、選手としては韓国代表として初の海外遠征、初の夏季オリンピック、初のFIFAワールドカップに出場するなど、韓国サッカーの基礎を築いた先駆者の一人としてその社会的な役割と貢献が大きく評価されている。特に、選手引退後も審判や監督、行政官として多岐にわたる活動を行い、韓国サッカーの発展に生涯を捧げた「20世紀韓国サッカーの巨木7人」の一人に数えられる。

2. 生い立ちと教育

洪徳永は1926年5月5日、日本統治時代の朝鮮、咸鏡南道咸興市(現在の朝鮮民主主義人民共和国咸興市)に生まれた。

q=咸興市|position=right

彼は咸興高普(咸興高等普通学校)を卒業後、高麗大学校(当時の名称は普成専門学校)に進学し、そこでサッカーを始めた。当初は守備的ポジションでプレーしていたが、1946年に大韓サッカー協会が韓国代表チームを結成する際に、その運動能力と判断力を見込まれてゴールキーパーに転向した。この転向が彼のサッカー人生における大きな転機となり、後の輝かしい選手キャリアの礎となった。彼の身長は1.76 mであった。

3. 選手経歴

洪徳永は、ゴールキーパーとして長きにわたり韓国サッカー界を牽引し、特に韓国代表チームにおいて数々の歴史的瞬間に立ち会った。

3.1. クラブ経歴

洪徳永は1947年にソウルFCに所属し、選手としてのキャリアをスタートさせた。その後、朝鮮紡織サッカーチームに在籍し、国内大会で活躍した。朝鮮紡織の一員として、彼は大統領杯全国サッカー大会において1952年、1953年、1954年と3年連続で準優勝に貢献した。この時期のクラブでの活躍は、彼の選手としての技術とリーダーシップを培う上で重要な経験となった。

3.2. 代表経歴

洪徳永は1947年4月にソウルFCの一員として上海遠征に参加し、韓国の代表チームが正式に設立される前の国際試合でプレーした。

彼は1948年から1954年にかけて韓国代表に選出され、国際Aマッチ17試合に出場した。彼は韓国サッカーの黎明期における数々の歴史的な試合でゴールマウスを守り、韓国サッカーの国際舞台への第一歩を築いた。

3.2.1. 1948年ロンドンオリンピック

1948年、洪徳永は韓国代表の一員としてロンドン夏季オリンピックに出場した。これは韓国サッカー代表チームにとって初の国際大会出場であり、その歴史的な一歩となった。初戦ではメキシコを5対3で破り、韓国サッカー史上初の国際試合での勝利に貢献した。この勝利は、当時独立間もない韓国にとって大きな喜びと希望をもたらした。しかし、準々決勝では当時強豪とされていたスウェーデンと対戦し、0対12という韓国サッカー史上最大の点差での敗北を喫した。この試合で洪徳永はスウェーデンの猛攻に晒され、実に48本ものシュートを浴び、試合後には胸部に負傷を負うほどの激しい闘いを経験した。

3.2.2. 1954年FIFAワールドカップ

1954年、洪徳永は韓国代表としてFIFAワールドカップスイス大会の出場権をかけた予選に出場した。日本とのアジア予選では、1次戦で5対1、2次戦で2対2と1勝1分けの成績を収め、韓国サッカー史上初のワールドカップ本大会出場という快挙を成し遂げた。洪徳永は特に、同年3月7日に東京都で開催された予選2次戦を最も印象的な試合として記憶しており、当時日本の地で初めて掲げられた太極旗と演奏された愛国歌を聞いた時の感動は「死ぬまで忘れられない」と語っている。

しかし、本大会では厳しい現実を突きつけられた。韓国代表チームは航空券の手配が遅れ、初戦のキックオフわずか10時間前にスイスに到着するという過酷な日程となった。実に46時間もの長時間の移動を経て、万全とは言えないコンディションで試合に臨んだ。初戦では当時世界最強と謳われたハンガリーの「Golden Teamゴールデンチーム英語」、特にプシュカーシュの強烈なシュートに恐れをなしながらも奮闘したが、0対9で大敗した。この試合では、疲労困憊した選手のうち4名が試合中にピッチを去らざるを得ない状況に陥った。当時のサッカーには選手交代の制度がなかったため、韓国は7人の選手で試合を終えることになった。続く2戦目のトルコ戦では、監督の金容植が選手の体力を考慮して7人の選手を入れ替える大胆な采配を見せたものの、0対7で敗れた。洪徳永はこの2試合すべてにフル出場し、合計16失点を喫した。これは、1度のワールドカップ本大会でゴールキーパーが喫した最多失点記録として、現在も残されている。

3.2.3. 1954年アジア競技大会

1954年ワールドカップ予選の約2か月後、そしてワールドカップ開幕の約1か月前に、洪徳永はマニラアジア競技大会サッカー競技にも出場した。この大会で韓国代表は銀メダルを獲得し、韓国サッカー史上初となるアジア競技大会でのメダル獲得に大きく貢献した。ワールドカップでの厳しい経験とは対照的に、アジアの舞台ではその実力を示し、韓国サッカーの新たな可能性を切り開いた。

4. 引退後の経歴

選手としてのキャリアを終えた後も、洪徳永は韓国サッカー界の発展に尽力し続けた。

4.1. 審判経歴

選手生活引退後、洪徳永はFIFA国際審判員の資格を取得し、1957年から1967年までの10年間、国際審判として活躍した。彼は公正な判断力と試合の流れを読む能力で、多くの国際試合で笛を吹いた。

4.2. 監督経歴

審判としての活動と並行して、洪徳永は指導者としても手腕を発揮した。1959年から1962年までは母校である高麗大学校サッカー部の監督を務め、後進の育成に貢献した。その後、1969年から1976年までソウル銀行サッカー部の監督を8年間務めた。さらに、1970年から1971年には韓国代表の監督も歴任し、韓国サッカーの戦術や育成に大きな影響を与えた。

4.3. 行政官経歴

洪徳永は、サッカー行政官としてもその貢献は多岐にわたる。彼は1960年、1962年、1967年、そして1972年から1974年にかけて大韓サッカー協会の理事を務め、韓国サッカーの運営と発展に深く関与した。1985年から1986年までの期間は、同協会の副会長を歴任し、要職として韓国サッカー界の進むべき方向性を示した。特に、2002年に自国で開催された2002 FIFAワールドカップでは、組織委員会委員として大会の成功に貢献し、韓国代表が史上初のベスト4に進出する「4強神話」の実現にも間接的に寄与した。

5. 私生活と死去

洪徳永の晩年は、病との闘病生活であった。彼は糖尿病を患い、その合併症により視力を失い、最終的には失明に至った。彼の視力は選手時代から影響を受けており、試合中に眼鏡を着用していた時期もあったという。また、糖尿病の影響で足の指の切断手術も経験するなど、厳しい闘病生活を送った。洪徳永は2005年9月13日、79歳で死去した。

q=ソウル特別市|position=right

6. 受賞と栄誉

洪徳永は、その功績が認められ、数々の賞と栄誉を受けている。1974年には、FIFAから審判としての長年の功績を称えられ、「審判特別賞」を授与された。また、2005年には大韓サッカー協会が選定した「サッカー名誉の殿堂」に故・金容植、フース・ヒディンク監督ら6人とともに選出され、韓国サッカー界の偉大な功労者としてその名を刻んだ。

7. キャリア統計

| 代表チーム | 年代 | 出場 | 得点 |

|---|---|---|---|

| 韓国 | 1948 | 2 | 0 |

| 1949 | 2 | 0 | |

| 1953 | 5 | 0 | |

| 1954 | 8 | 0 | |

| 合計 | 17 | 0 | |

| 大会 | 出場 | 得点 |

|---|---|---|

| 親善試合 | 7 | 0 |

| アジア競技大会 | 4 | 0 |

| 夏季オリンピック | 2 | 0 |

| FIFAワールドカップ予選 | 2 | 0 |

| FIFAワールドカップ | 2 | 0 |

| 合計 | 17 | 0 |

8. 評価と遺産

洪徳永は、韓国サッカーの歴史において不可欠な存在として位置づけられている。彼は、まだ国際的な経験がほとんどなかった時期の韓国代表のゴールマウスを守り、初めての国際試合での勝利、初めてのワールドカップ出場、そして初めてのアジア競技大会メダル獲得に貢献するなど、韓国サッカーの「初めて」の多くを経験し、その礎を築いた。

選手引退後も、審判、監督、行政官として多岐にわたる活動を通じて、韓国サッカーの組織的基盤と人材育成に貢献し、後進の模範となった。彼は「20世紀韓国サッカーの巨木7人」の一人として、その先駆的な役割と韓国サッカー発展への献身が永く記憶されるべき人物である。彼の生涯は、困難な時代の中で韓国サッカーを国際舞台に押し上げようとした情熱と努力の証であり、その遺産は今日まで韓国サッカー界に受け継がれている。