1. 国名

1.1. 正式国名と略称

朝鮮民主主義人民共和国の正式な国名は、朝鮮語で 조선민주주의인민공화국チョソン・ミンジュジュイ・インミン・コンファグク韓国語(文化観光部2000年式: Joseon Minjujuui Inmin Gonghwaguk、マッキューン=ライシャワー式: Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk)である。漢字表記では「朝鮮民主主義人民共和國ちょうせんみんしゅしゅぎじんみんきょうわこく韓国語」となるが、1948年の建国以来、国内ではハングル専用政策がとられており、漢字表記は公的には使用されない。国内での一般的な略称は「조선チョソン韓国語」(朝鮮)である。

英語での正式名称は Democratic People's Republic of Koreaデモクラティック・ピープルズ・リパブリック・オブ・コリア英語 であり、その略称として「DPRK英語」または「D.P.R. Korea英語」が用いられる。

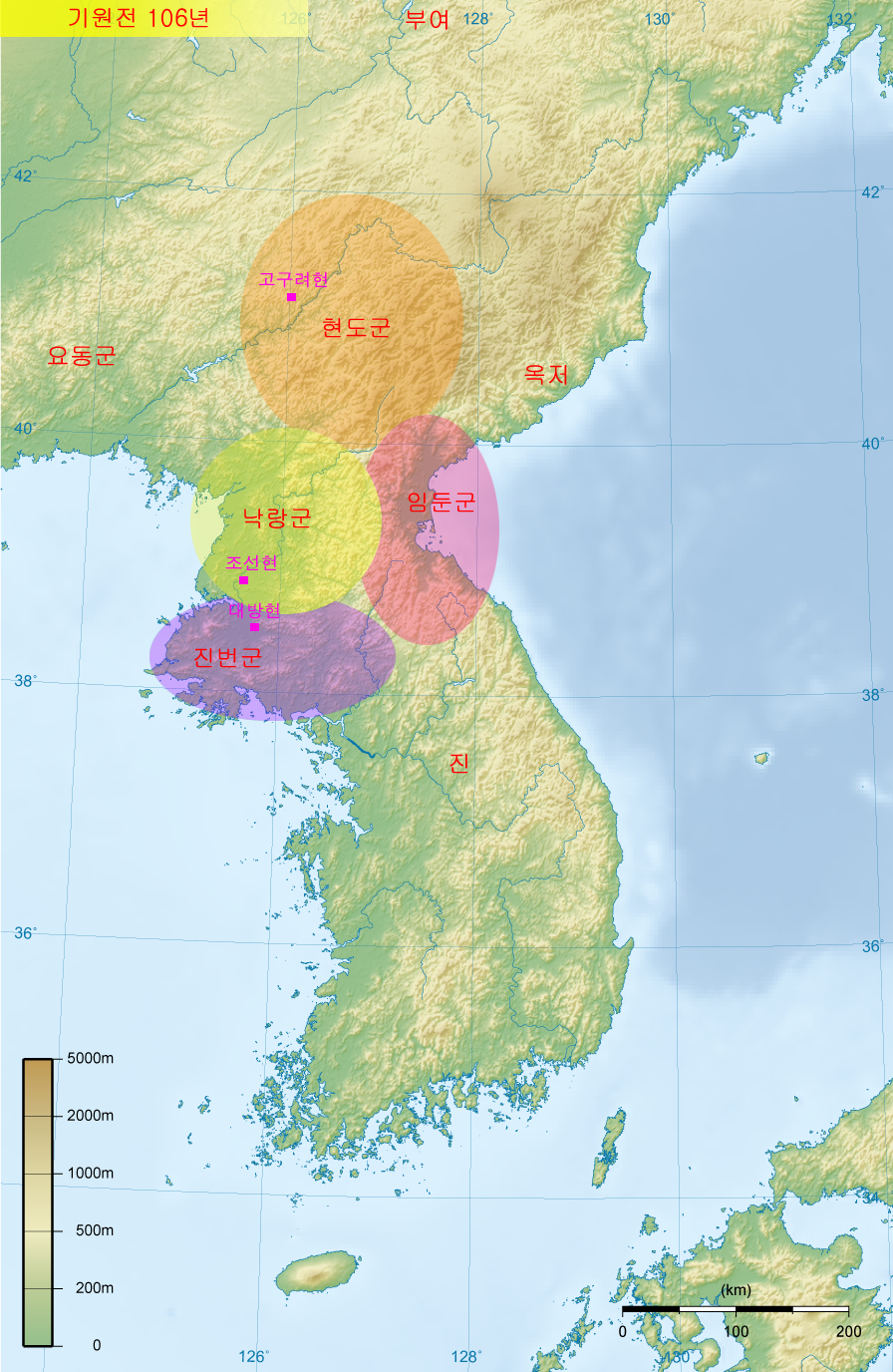

「朝鮮」という名称は、古代には現在の遼東半島付近を指す地名であったが、衛氏朝鮮の成立以降は朝鮮半島の一部をも指すようになった。紀元前108年に前漢が衛氏朝鮮を滅ぼした後に設置した楽浪郡の郡治(現在の平壌付近)は朝鮮県と呼ばれた。その後、長らく「朝鮮」という名称は公的に用いられなかったが、1392年に成立した李氏朝鮮が国号として採用して以降、朝鮮半島全体の地域名や、そこを統治する国家の名称として定着した。現代の「コリア」という呼称の綴りが初めて現れたのは、1671年のオランダ東インド会社のヘンドリック・ハメルの旅行記においてである。

国の分断後、南北双方で「朝鮮」の呼称について異なる用法が生まれた。北朝鮮では自国及び朝鮮半島全体を指して「朝鮮(조선チョソン韓国語)」を用いる。

1.2. 「北朝鮮」という呼称

日本では、朝鮮民主主義人民共和国を指す通称として「北朝鮮(きたちょうせん)」が広く用いられている。これは、朝鮮半島北部に位置することに由来する地理的な呼称である。日本政府は、1965年の日韓基本条約において大韓民国を「朝鮮にある唯一の合法的な政府」と承認したため、朝鮮民主主義人民共和国を国家として公式に承認しておらず、「北朝鮮」という呼称を使用している。NHKの国際放送であるNHKワールド・ラジオ日本の朝鮮語放送でも、この呼称(북조선プクチョソン韓国語)が用いられている。

朝鮮民主主義人民共和国政府および在日本朝鮮人総聯合会(朝鮮総連)は、自国を朝鮮半島唯一の正統政府と見なす立場から、「北朝鮮」という呼称を不快とし、「朝鮮」または「共和国」と呼ぶよう主張してきた。しかし、この主張は日本の報道機関には一般的に受け入れられていない。過去には、報道の際に初出で「北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)」と併記する方式が一部で見られたが、2002年の日朝首脳会談における金正日総書記による日本人拉致の承認以降、この方式もあまり見られなくなった。

北朝鮮の人々は自らを「北朝鮮人」とは考えておらず、南部(韓国)の同胞と同じく分断された国家における「朝鮮人」であると認識しており、外国人訪問者が「北朝鮮人」という用語を使用することは推奨されていない。

1.3. 大韓民国における呼称

大韓民国(韓国)では、朝鮮民主主義人民共和国を指して一般的に「北韓(북한プッカン韓国語)」と呼称する。これは、韓国が自国を「大韓民国(대한민국テハンミングク韓国語)」、略して「韓国(한국ハングク韓国語)」と称することから、その北部に位置する地域・体制を指すものである。さらに省略して単に「北(북プク韓国語)」と呼ばれることもある。報道などでは、ハングル表記の「북韓国語」よりも漢字の「北」が一文字で用いられることが多い。韓国は憲法上、朝鮮半島全体を自国の領土と規定しており、北朝鮮を国家として承認していないため、「朝鮮」という呼称を北朝鮮に対して用いることは稀である(韓国で「朝鮮」という場合、歴史的な李氏朝鮮を指すことが多い)。

1980年代までは、「北傀(북괴プッケ韓国語)」という、ソビエト連邦の傀儡政権を意味する蔑称が公の場でも使用されていたが、韓国の民主化と南北対話の進展に伴い、現在ではほとんど使用されなくなった。

1.4. その他の呼称

中華人民共和国(中国大陸)では、正式名称「朝鮮民主主義人民共和国(朝鲜民主主义人民共和国ちょうせんみんしゅしゅぎじんみんきょうわこく中国語)」のほか、一般的に略称として「朝鮮(朝鲜ちょうせん中国語)」が用いられる。これは歴史的な友好関係を反映した呼称である。

台湾(中華民国)、香港、マカオでは、韓国と同様に「北韓(北韓ほっかん中国語)」という呼称が一般的である。ベトナムでは、漢字表記に基づき「Triều Tiênチュウティエンベトナム語」が正式名称の一部として使われるほか、日常的には「Bắc Triều Tiênバックチュウティエンベトナム語」(「北朝鮮」の意)が用いられる。

国際社会全般では、英語の「North Koreaノース・コリア英語」が最も広く使われている。

2. 歴史

2.1. 古代から李氏朝鮮まで

朝鮮半島の歴史は古く、最も早い時期では旧石器時代前期に人類が居住していた痕跡が見られる。記録に残る最初の王国は、紀元前7世紀初頭の中国の史書に記された古朝鮮である。朝鮮神話によれば、紀元前2333年に神人檀君によって建国されたとされるが、実在が確実視されるのは衛氏朝鮮(紀元前194年 - 紀元前108年)からである。

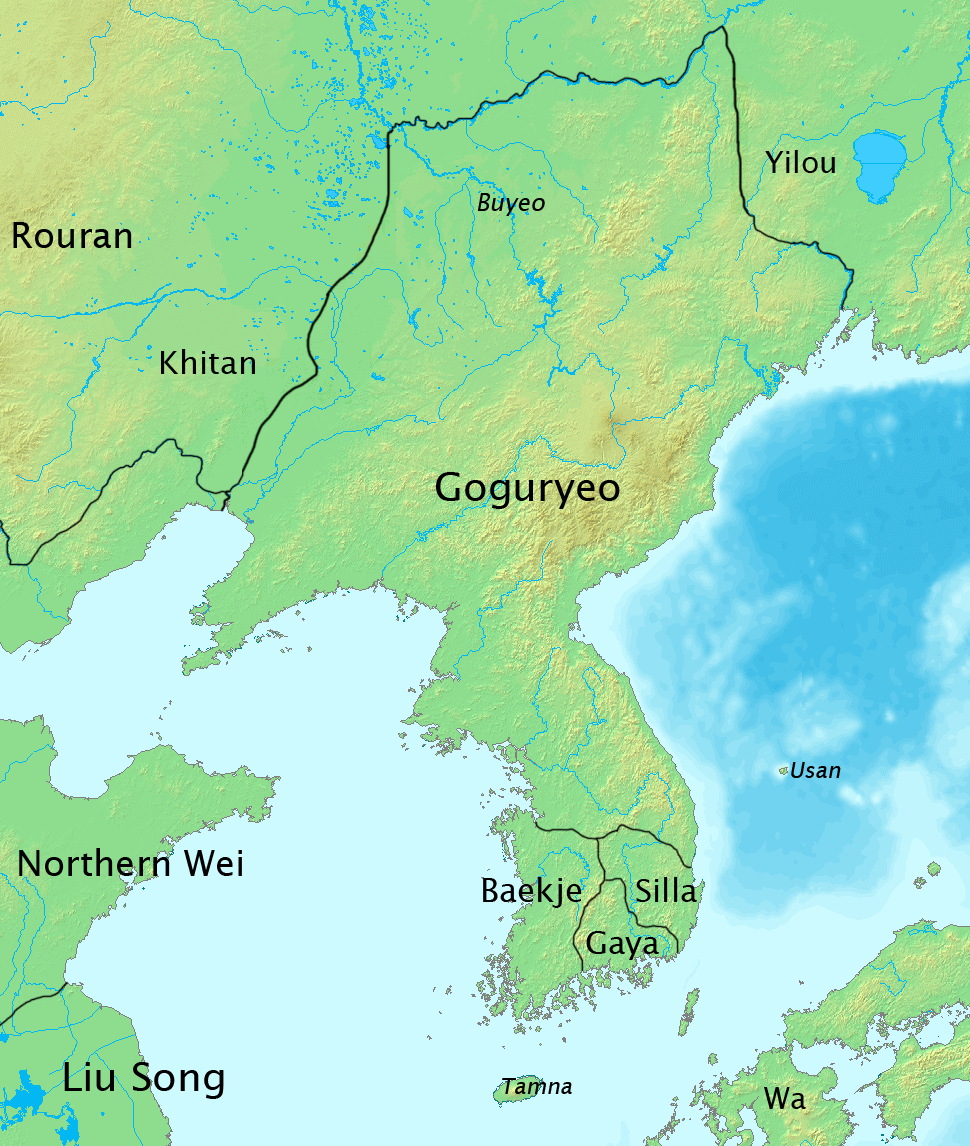

衛氏朝鮮が前漢によって滅ぼされると、朝鮮半島北部には楽浪郡などの漢四郡が設置され、中国王朝による直接支配が行われた。その後、高句麗(紀元前37年 - 668年)、百済(紀元前18年 - 660年)、新羅(紀元前57年 - 935年)の三国時代が到来する。高句麗は現在の北朝鮮領域および満州南部を支配する強力な国家であった。

7世紀後半、新羅が唐と連合して百済、高句麗を滅ぼし、朝鮮半島を統一(統一新羅)。同時期に高句麗の遺民が渤海(698年 - 926年)を建国し、朝鮮半島北部から満州にかけて勢力を広げた。渤海は独自の文化を発展させたが、契丹によって滅亡した。

統一新羅末期の混乱を経て、918年に王建が高麗(918年 - 1392年)を建国し、936年に朝鮮半島を再統一した。高麗は仏教を国教とし、独自の文化を育んだが、モンゴル帝国の侵攻を受けて衰退した。1392年、高麗の武将李成桂がクーデターを起こして李氏朝鮮(1392年 - 1897年)を建国した。李氏朝鮮は儒教を統治理念とし、約500年間にわたり朝鮮半島を支配した。この時代、朝鮮半島北部は国防の要衝であり、女真族など北方民族との境界地域であった。

2.2. 日本統治時代

19世紀末、朝鮮は列強の勢力争いの舞台となり、日本は日清戦争(1894年 - 1895年)および日露戦争(1904年 - 1905年)を経て朝鮮半島における影響力を強めた。1897年、李氏朝鮮は国号を大韓帝国と改めたが、日本の圧迫は続き、1905年には第二次日韓協約によって外交権を奪われ、事実上の保護国となった。そして1910年、韓国併合ニ関スル条約によって大韓帝国は日本に併合され(韓国併合)、35年間にわたる日本の植民地支配が始まった。

日本統治下において、朝鮮総督府による支配が行われた。朝鮮半島北部では、豊富な鉱物資源や水力資源を背景に鉱工業開発が進められた。特に1930年代以降、日本の戦時体制化に伴い、満州と結びついた軍需産業が発展し、多くの工場や発電所が建設された。これにより、朝鮮人労働者階級が急速に拡大し、多くの人々が鉱山や工場で働くようになった。しかし、こうした開発は日本の植民地政策の一環であり、朝鮮人の生活水準向上や権利保障には繋がらなかった。

植民地支配に対する朝鮮人の抵抗運動も各地で起こった。三・一運動(1919年)をはじめとする民族独立運動は、国内外で展開された。特に朝鮮半島北部や満州の山岳地帯では、金日成を含む共産主義者たちが率いる抗日パルチザン闘争が展開され、後の国家形成に影響を与えることになる。

日本統治時代は、朝鮮の近代化を進めた側面もあったが、同時に民族的差別や経済的収奪、文化の抑圧(皇民化政策)など、朝鮮人民に多大な苦痛と犠牲を強いた時代であった。この時期の経験は、解放後の南北分断や国家建設の方向性にも大きな影響を与えた。

2.3. 解放と分断

1945年8月15日、第二次世界大戦における日本の降伏により、朝鮮は35年間の植民地支配から解放された。しかし、解放の喜びも束の間、朝鮮半島は米国とソ連という二つの超大国の冷戦戦略の舞台となり、北緯38度線を境に南北に分断される運命を辿った。北部にはソ連軍が、南部には米軍が進駐し、それぞれ軍政を敷いた。

当初、米ソはモスクワ三国外相会議(1945年12月)で最大5年間の信託統治後に統一独立国家を樹立することで合意したが、信託統治の具体的な方法や臨時政府の構成を巡って対立し、米ソ共同委員会は決裂した。この過程で、朝鮮内部でも信託統治に賛成する左派勢力と反対する右派勢力との間で深刻な対立が生じた。

ソ連占領下の北部では、ソ連軍の支援のもと金日成を中心とする共産主義勢力が急速に権力を掌握し、1946年2月には事実上の臨時政府である北朝鮮臨時人民委員会が樹立された。土地改革や重要産業の国有化など、社会主義的な政策が次々と実行された。一方、米国占領下の南部では、李承晩を中心とする右派勢力が主導権を握り、共産主義勢力は弾圧された。

1947年、米国は朝鮮問題を国際連合に提起し、国連監視下での南北総選挙による統一政府樹立案が採択された。しかし、ソ連と北部の共産主義勢力はこれを拒否したため、1948年5月10日、南部単独での総選挙が実施され、8月15日に大韓民国(韓国)が樹立された。これに対し、北部でも9月9日に朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)が樹立を宣言し、朝鮮半島の分断は固定化された。

この分断は、単に地理的な境界線だけでなく、イデオロギー、政治体制、社会構造の根本的な違いを生み出し、多くの離散家族を生むなど、朝鮮民族に深い傷跡を残した。そして、この対立は間もなく朝鮮戦争という悲劇的な武力衝突へと発展することになる。

2.4. 朝鮮民主主義人民共和国の樹立と朝鮮戦争

朝鮮半島の分断が固定化する中、1948年9月9日、金日成を首相とする朝鮮民主主義人民共和国が樹立された。ソ連は建国を全面的に支援し、1948年末までにソ連軍を撤退させたが、政治・経済・軍事の各方面で強い影響力を保持した。一方、韓国では1948年8月15日に李承晩を初代大統領とする大韓民国が成立し、米軍の支援を受けていた。

南北双方の政府は、それぞれが朝鮮半島全土の唯一の正統政府であると主張し、統一に向けた緊張が高まっていた。特に、金日成は武力による赤化統一を目指し、ソ連のスターリンや中国の毛沢東に支援を求めた。当初スターリンは慎重な姿勢であったが、ソ連の核開発成功や中華人民共和国の建国(1949年)といった国際情勢の変化を受け、最終的に1950年初頭に金日成の南侵計画を承認した。

1950年6月25日早朝、北朝鮮の朝鮮人民軍は38度線を越えて韓国に全面的な奇襲攻撃を開始し、朝鮮戦争(北朝鮮では「祖国解放戦争」と呼称)が勃発した。準備不足だった韓国軍は瞬く間に後退し、3日で首都ソウルが陥落、一時は釜山周辺まで追い詰められた。

事態を重く見た国連安保理は、北朝鮮の侵略を非難し、米国を中心とする国連軍の派遣を決定した(ソ連は当時、中華民国の安保理議席問題を巡ってボイコット中であり、拒否権を行使しなかった)。1950年9月15日、マッカーサー元帥指揮下の国連軍による仁川上陸作戦が成功すると戦局は一変し、国連軍はソウルを奪還、さらに38度線を越えて北進し、一時は中朝国境付近まで迫った。

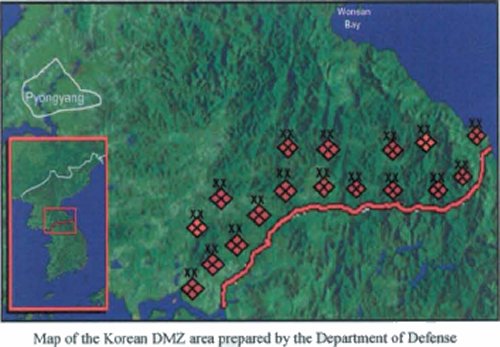

しかし、1950年10月、中国人民志願軍(実質的には中国正規軍)が「唇亡びて歯寒し」として北朝鮮側に立って参戦すると、戦局は再び膠着状態に陥った。激しい攻防の末、1953年7月27日、板門店で朝鮮戦争休戦協定が締結され、戦闘は停止された。この協定により、現在の軍事境界線(DMZ)が設定されたが、正式な平和条約は結ばれていないため、法的には現在も戦争状態が続いている。

朝鮮戦争は、朝鮮半島全土に甚大な被害をもたらし、数百万人の死者・行方不明者、多数の離散家族を生んだ。また、戦争は冷戦下の東西対立を象徴する代理戦争の様相を呈し、国際的にも大きな影響を与えた。北朝鮮にとっては、戦争による国土の荒廃は深刻であり、戦後の国家再建は喫緊の課題となった。戦争の記憶は、その後の北朝鮮の政治・社会・思想に深く刻み込まれることになる。

2.5. 戦後復興と金日成時代

朝鮮戦争(1950年~1953年)によって国土が焦土と化した朝鮮民主主義人民共和国では、戦後、国家再建が最優先課題となった。金日成首相の指導のもと、ソビエト連邦や中華人民共和国などの東側諸国からの経済援助と専門家の支援を受け、復興事業が進められた。特に重工業の再建に力が注がれ、1957年までには工業生産は戦前の水準に回復したとされる。

この時期、金日成は自身の権力基盤を強化し、金日成唯一支配体制を確立していった。1950年代後半には、ソ連派や延安派といった国内の対抗勢力を次々と粛清し、自身のパルチザン派を中心とする権力構造を固めた。1956年のソ連におけるスターリン批判やフルシチョフの脱スターリン化政策に対しては、金日成は修正主義として批判的な立場を取り、ソ連との一定の距離を保ちつつ、中国との関係も利用しながら独自の路線を模索した。

1950年代後半から1960年代にかけて、国家イデオロギーとして「主体思想(チュチェ思想)」が提唱され始めた。「自主、自立、自衛」を掲げるこの思想は、当初はマルクス・レーニン主義の創造的適用とされたが、次第に金日成個人の思想として絶対化されていった。

経済政策においては、1958年から「千里馬運動(チョンリマ運動)」が開始された。これは、大衆の精神力を動員して短期間での経済成長を目指す運動であり、一定の成果を上げたものの、過度なノルマや計画の非現実性から、長期的には経済の歪みを生じさせたとされる。当時の北朝鮮は、他の東側諸国からの援助もあり、1970年代半ばまでは韓国と同等かそれ以上の一人当たり国民所得を維持していた時期もあった。CIAの内部調査によれば、戦後の北朝鮮政府は戦争孤児や子供たちへの手厚いケア、女性の地位の急進的な向上、無償住宅、無償医療、そして飢饉以前までは先進国に匹敵する平均寿命や乳児死亡率といった健康統計など、様々な成果を上げていた。飢饉前の北朝鮮の平均寿命は72歳で、韓国よりわずかに低い程度であった。

しかし、金日成唯一支配体制の確立は、深刻な人権侵害を伴った。政治的反対者は厳しく弾圧され、社会全体が厳格な統制下に置かれた。政治犯収容所が設置され、多くの人々が裁判なしに収容され、強制労働や虐待を受けた。言論、思想、良心の自由は著しく制限され、金日成に対する個人崇拝が徹底された。

1970年代に入ると、韓国との間で南北共同声明(1972年)が発表されるなど対話の動きも見られたが、国内では朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法(1972年)が制定され、金日成が国家主席に就任し、その権力は不動のものとなった。この時代、北朝鮮は非同盟運動にも積極的に参加し、国際社会での独自の地位を築こうとしたが、経済的には次第に硬直化し、国民生活の向上は頭打ちとなった。

2.6. 金正日時代と先軍政治

1994年7月8日に金日成主席が死去すると、その長男である金正日が後継者として権力を継承した。3年間の国家服喪期間を経て、金正日は正式に国防委員長および朝鮮労働党総書記に就任し、最高指導者としての地位を確立した。

金正日時代は、国内的には経済的困難と体制維持の課題、対外的には核開発問題と国際的孤立という特徴を持つ。1990年代半ばに発生した大規模な洪水は経済危機を深刻化させ、作物の不作やインフラの破壊を引き起こし、「苦難の行軍」と呼ばれる広範な飢饉が発生した。この飢饉により、公式発表はないものの、数十万人から数百万人の餓死者が出たと推定されており、多くの脱北者が中国や韓国、その他の国へ逃れた。この時期、中国国内では、不法入国した北朝鮮の子供たちは「コッチェビ」と呼ばれた。1996年、北朝鮮政府は国連からの食糧援助を受け入れた。

経済的苦境の中で、金正日政権は「先軍政治(ソングン政治)」を国家の基本方針として掲げた。これは「軍事優先」を意味し、朝鮮人民軍を国家運営の中心に据え、資源配分においても軍事を最優先する政策であった。この政策は、体制の引き締めと対外的強硬姿勢の維持を目的としていたとされる。

1990年代後半、韓国の金大中政権が「太陽政策」を掲げると、南北関係には一時的な融和ムードが生まれた。2000年には初の南北首脳会談が実現し、6.15南北共同宣言が採択された。しかし、核開発問題は依然として国際社会の大きな懸念事項であった。1994年には米国クリントン政権との間で米朝枠組み合意が締結され、北朝鮮は核開発の凍結を約束したが、その後、ブッシュ(子)政権が北朝鮮を「悪の枢軸」と非難すると関係は再び悪化した。

2006年10月9日、北朝鮮は最初の核実験を実施したと発表し、国際社会に衝撃を与えた。これ以降、北朝鮮は数度の核実験やミサイル発射実験を強行し、国連安保理による経済制裁が強化されていった。オバマ米政権は「戦略的忍耐」政策をとり、北朝鮮との性急な取引を避けた。

2010年には、韓国の哨戒艦天安沈没事件や延坪島砲撃事件が発生し、南北間の軍事的緊張が再び高まった。金正日時代は、経済的困難、人権問題、核開発問題といった深刻な課題を抱えつつ、金氏一族による権力支配を維持した時代であったと言える。

2.7. 金正恩時代

2011年12月17日、金正日総書記が心臓発作で死去し、三男である金正恩が後継者として発表された。若くして権力の座に就いた金正恩は、当初その統治能力に疑問符が付けられたが、叔父である張成沢の処刑(2013年)などを通じて急速に権力基盤を固めていった。

金正恩時代に入り、北朝鮮は核兵器および弾道ミサイルの開発を一層加速させた。数度の核実験(2013年、2016年1月・9月、2017年)や、大陸間弾道ミサイル(ICBM)を含むミサイル発射実験を繰り返し行った。これに対し国際社会は、国連安保理決議を通じて経済制裁を段階的に強化し、北朝鮮の孤立は深まった。特に2017年には、トランプ米大統領との間で「炎と怒り」といった激しい言葉の応酬があり、軍事衝突の懸念も高まった。

しかし、2018年に入ると状況は一転し、緊張緩和(デタント)の動きが見られた。金正恩は韓国の文在寅大統領と南北首脳会談を行い(4月、5月、9月)、板門店宣言や平壌共同宣言を通じて朝鮮半島の非核化と平和体制構築への意志を示した。同年6月には、シンガポールでドナルド・トランプ米大統領と史上初の米朝首脳会談が実現した。その後もハノイでの米朝首脳会談(2019年2月)や板門店での米朝韓首脳の対面(2019年6月)などが行われたが、非核化交渉は具体的な進展を見ないまま停滞した。

経済面では、金正恩は「社会主義企業責任管理制」の導入など、市場経済的要素を取り入れた経済政策の変更を試みている。都市部では一定の経済成長や消費生活の変化が見られる一方、地方との格差や慢性的な食糧不足、エネルギー不足は依然として深刻である。国際的な経済制裁は、北朝鮮経済に大きな打撃を与え続けている。

人権状況については、国際社会からの厳しい批判が続いている。政治犯収容所の存在や強制労働、表現の自由の抑圧などが指摘されている。国民生活は依然として厳しい統制下にあり、情報へのアクセスも極めて制限されている。

2020年以降、新型コロナウイルス感染症の世界的流行に対し、北朝鮮は国境を厳しく封鎖する措置を取った。これは経済活動にさらなる打撃を与え、食糧不足を深刻化させたとされる。2022年5月には国内での感染拡大を初めて公式に認めたが、その後短期間で「勝利宣言」を行った。

2023年末から2024年にかけて、金正恩は韓国を「敵対的交戦国」と位置づけ、平和統一政策の放棄を宣言するなど、対南政策を大きく転換する姿勢を示している。また、ロシアによるウクライナ侵攻以降、ロシアとの軍事協力を深めており、2024年にはプーチン大統領が平壌を訪問し、軍事同盟に近い内容を含む包括的戦略的パートナーシップ条約を締結した。これは、朝鮮半島情勢および国際関係に新たな緊張をもたらしている。

2024年10月には、韓国による無人機侵入を非難した後、140万人が軍に入隊したと主張した。これに対し、韓国は国境付近でのビラ散布を制限し、潜在的な紛争を防止しようとしている一方、双方は国境での心理戦(不穏な放送など)を行っている。

3. 地理

3.1. 自然環境

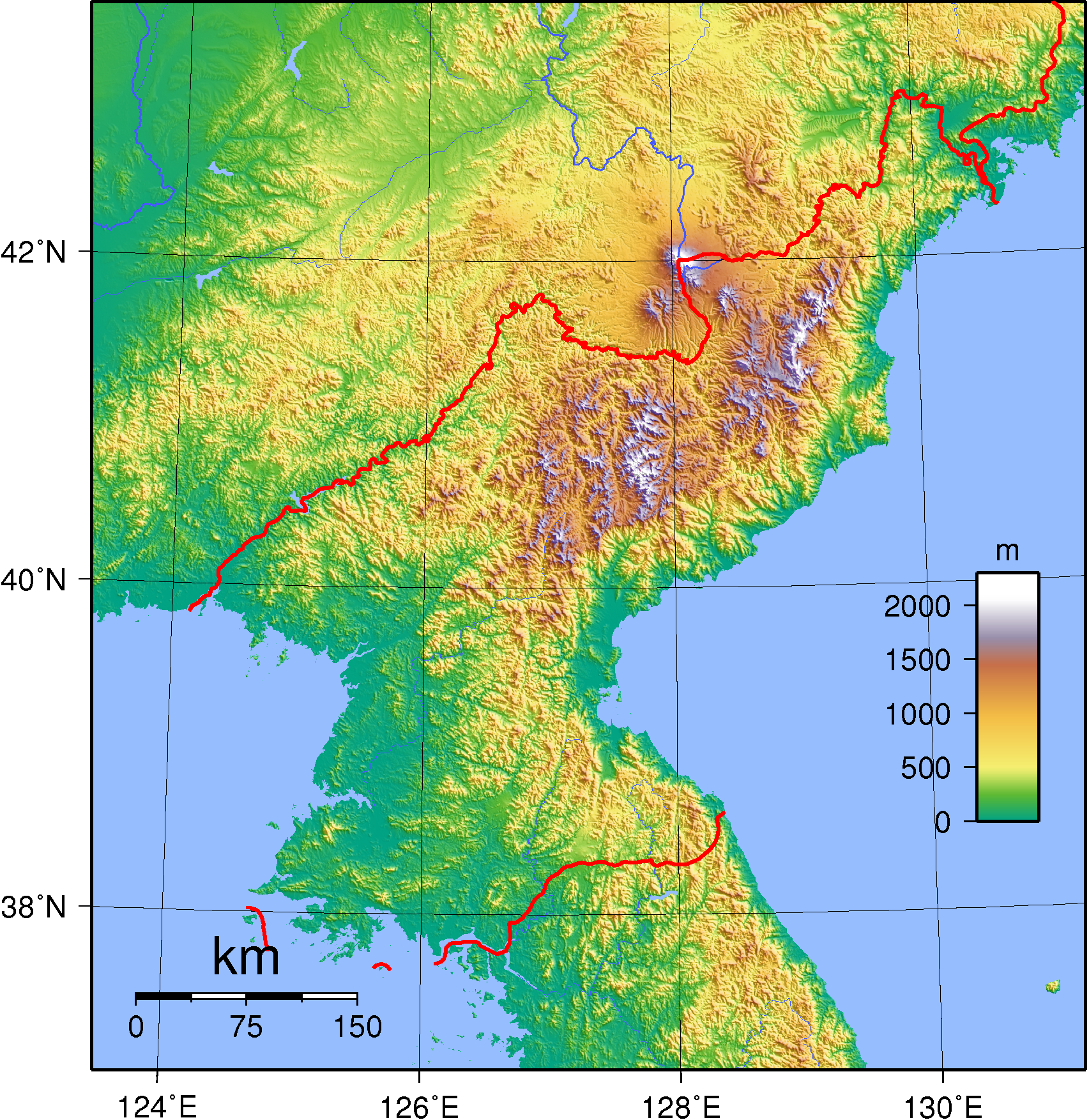

朝鮮民主主義人民共和国は朝鮮半島の北半分を占め、北緯37度から43度、東経124度から131度の間に位置する。総面積は12.05 万 km2である。西は黄海と西朝鮮湾、東は日本海(朝鮮東海)に面している。北は中国とロシアと国境を接し、中国とは鴨緑江と豆満江を、ロシアとは豆満江を国境線とする。南は軍事境界線(DMZ)を挟んで韓国と接している。

国土の約80%が山地と高原で構成されており、古くから「三千里の錦繡江山」と称される美しい自然景観を持つ。朝鮮半島の標高2000 m以上の山々は全て北朝鮮領内にある。最高峰は中朝国境に位置する火山である白頭山(백두산ペクトゥサン韓国語)で、標高は2744 mである。白頭山は朝鮮民族にとって神聖な山とされ、建国神話や金氏一族の個人崇拝にも深く関わっている。その他の主要な山脈として、北東部の咸鏡山脈、北中部の狼林山脈などがある。韓国にまたがる太白山脈の一部である金剛山(금강산クムガンサン韓国語)は、その景勝美で知られる。

海岸平野は西側に広く、東側では断続的に存在する。人口の大部分は平野部や低地に集中している。国連環境計画(UNEP)の2003年の報告によれば、国土の70%以上が森林で覆われており、その多くは急斜面である。2019年の森林景観保全指数(Forest Landscape Integrity Index)の平均スコアは8.02/10で、172カ国中28位であった。

主要な河川には、中朝国境を流れる最長の鴨緑江(790 km)や、東流して日本海に注ぐ豆満江がある。内陸部では、大同江、清川江などが西海岸に流れ込んでいる。これらの河川流域には比較的肥沃な平野が形成され、農業の中心地となっている。

朝鮮半島には3つの陸上生態地域が存在し、中部朝鮮落葉樹林、長白山脈混合林、満州混合林が含まれる。

環境問題としては、森林伐採による土壌侵食や洪水の増加、工業化に伴う大気汚染や水質汚染などが指摘されている。特に経済難の中で、燃料確保のための森林伐採が進んでいるとされる。

3.2. 気候

朝鮮民主主義人民共和国は、ケッペンの気候区分によれば大部分が亜寒帯冬季少雨気候(Dw)に属し、一部地域は湿潤大陸性気候(Dfa/Dwa)や高山気候(ET)を示す。全体として大陸性の影響が強く、四季の変化が明瞭である。

冬(12月~2月)は、シベリアからの北西の季節風の影響で、寒冷で乾燥した晴天の日が多いが、時折大雪に見舞われる。平壌の1月の平均気温は摂氏-3度から-13度の範囲である。特に内陸部の蓋馬高原や北部の山岳地帯では、気温が著しく低くなることがある。

春(3月~5月)は、移動性高気圧の影響で晴天の日が多いが、乾燥しやすく、時には黄砂現象が見られる。気温は徐々に上昇し、過ごしやすい季節となる。

夏(6月~8月)は、太平洋からの南東の季節風の影響で高温多湿となり、雨量が多くなる。「チャンマ」と呼ばれる梅雨期があり、年間降水量の約60%がこの時期(6月から9月)に集中する。平壌の8月の平均気温は摂氏20度から29度の範囲である。時には台風の接近・上陸により、豪雨や洪水被害が発生することもある。

秋(9月~11月)は、晴天が多く、空気も乾燥して過ごしやすい季節である。紅葉が美しい時期でもある。

近年、地球温暖化の影響も指摘されており、夏の猛暑や集中豪雨の頻度増加、冬の気温上昇といった傾向が見られるとの報告もある。これらの気候変動は、農業生産や水資源管理、ひいては住民生活に大きな影響を与える可能性がある。

3.3. 主要都市

朝鮮民主主義人民共和国における主要都市は、国の政治、経済、文化の中心としての役割を担っている。

- 平壌(평양직할시ピョンヤンチカルシ韓国語):首都であり、最大の都市。人口は約325万人(2008年国勢調査)。国の政治、経済、文化、教育、交通の中心地である。大同江が市内を流れ、万寿台大記念碑、主体思想塔、凱旋門、柳京ホテルなど、体制を象徴する巨大建築物が多く存在する。市民生活は他の地域に比べて優遇されているとされるが、依然として厳しい統制下にある。

- 咸興(함흥시ハムンシ韓国語):咸鏡南道の道都であり、国内第二の都市。人口は約77万人(2008年)。化学工業や機械工業が盛んな工業都市である。

- 清津(청진시チョンジンシ韓国語):咸鏡北道の道都。人口は約67万人(2008年)。日本海に面した港湾都市であり、製鉄業や造船業が中心。中ロ国境に近い地理的条件から、貿易の拠点ともなっている。

- 南浦(남포특별시ナンポトゥクピョルシ韓国語):平壌の外港として機能する港湾都市。人口は約37万人(2008年)。造船、ガラス工業、精錬業などが盛ん。西海閘門が有名。

- 元山(원산시ウォンサンシ韓国語):江原道の道都。人口は約36万人(2008年)。日本海に面した港湾都市であり、景勝地としても知られる。近年、金正恩政権下で大規模な観光開発が進められている。

- 新義州(신의주시シニジュシ韓国語):平安北道の道都。人口は約36万人(2008年)。中朝国境の鴨緑江に面し、中国の丹東市と中朝友誼橋で結ばれている。軽工業や化学工業が中心で、対中貿易の拠点。

- 開城(개성특별시ケソントゥクピョルシ韓国語):韓国との軍事境界線に近い都市。人口は約31万人(2008年)。かつては開城工業地区が南北経済協力の象徴であった。高麗時代の首都であり、歴史的建造物が多く残る。

これらの都市では、国家による計画的な都市開発が進められているが、地方都市ではインフラ整備の遅れや生活物資の不足が依然として深刻であるとされる。都市住民の生活様式は、国家による配給制度と非公式市場であるチャンマダンへの依存、そして厳格な社会統制によって特徴づけられる。

4. 地方行政区画

朝鮮民主主義人民共和国の地方行政区画は、最も上位の単位として1つの直轄市、3つの特別市、そして9つの道で構成されている。これらの行政区画は、さらに下位の市、郡、区域(区域は直轄市および一部の道都に設置)に分かれる。各行政区画は、中央政府の指導のもと、地方人民委員会が行政を担当する。

以下に主要な行政区画の概要を示す。人口は主に2008年の国勢調査に基づくものであり、変動している可能性がある。経済・文化的特徴については、限られた情報に基づくものである。

- 直轄市 (직할시チカルシ韓国語)

- 平壌 (평양직할시ピョンヤンチカルシ韓国語): 首都。人口約325万人。国の政治・経済・文化の中心。中区域など18区域と2郡1邑からなる。

- 特別市 (특별시トゥクピョルシ韓国語)

- 羅先 (라선특별시ラソントゥクピョルシ韓国語): 北東部に位置する経済特区。人口約20万人。中国・ロシアとの国境に接し、羅津港、先鋒港を有する。対外貿易の拠点として開発が進められている。

- 南浦 (남포특별시ナンポトゥクピョルシ韓国語): 平壌の外港。人口約37万人。港湾施設、造船業、精錬業などが主要産業。西海閘門が有名。

- 開城 (개성특별시ケソントゥクピョルシ韓国語): 韓国との軍事境界線に近い。人口約31万人。かつての開城工業地区の所在地。高麗時代の首都であり、歴史的建造物が多い。

- 道 (도ト韓国語)

- 平安南道 (평안남도ピョンアンナムド韓国語): 道都は平城市。人口約405万人。平壌の周辺地域。石炭などの鉱物資源が豊富。農業も盛ん。

- 平安北道 (평안북도ピョンアンプクト韓国語): 道都は新義州市。人口約273万人。中国との国境地帯。水豊ダムなど水力発電が盛ん。機械工業、軽工業も。

- 慈江道 (자강도チャガンド韓国語): 道都は江界市。人口約130万人。山岳地帯。軍需産業の拠点の一つとされる。鉱物資源も産出。

- 両江道 (량강도リャンガンド韓国語): 道都は恵山市。人口約72万人。白頭山を擁する。林業、鉱業が中心。気候は寒冷。

- 黄海南道 (황해남도ファンヘナムド韓国語): 道都は海州市。人口約231万人。朝鮮半島西部の穀倉地帯。米作が盛ん。

- 黄海北道 (황해북도ファンヘプクト韓国語): 道都は沙里院市。人口約211万人。農業が中心。鉄鉱石などの鉱物資源も産出。

- 江原道 (강원도カンウォンド韓国語): 道都は元山市。人口約148万人。日本海に面し、金剛山などの観光地がある。漁業、水力発電も。

- 咸鏡南道 (함경남도ハムギョンナムド韓国語): 道都は咸興市。人口約307万人。日本海に面し、工業都市が多い。化学工業、機械工業が中心。

- 咸鏡北道 (함경북도ハムギョンプクト韓国語): 道都は清津市。人口約233万人。北東部に位置し、製鉄業、鉱業が盛ん。中国、ロシアと国境を接する。

特別行政区として、新義州特別行政区が構想されたが、実質的な進展は不明である。また、金剛山国際観光特別区のように特定の目的のために設置された地区も存在する。

各地方行政区画は、中央政府の方針に従いつつ、地域の実情に応じた経済活動や文化振興を行っているとされるが、その実態は外部からは把握しにくい。出身成分による地域間の格差や、中央からの資源配分の偏りなどが存在するとも指摘されている。

5. 政治

朝鮮民主主義人民共和国の政治体制は、朝鮮労働党による一党独裁体制であり、マルクス・レーニン主義を基盤としつつも、金日成によって提唱された主体思想およびその後の金正日による先軍政治を国家の指導理念とする社会主義共和国であると自称している。しかし、実際には金日成、金正日、金正恩へと続く金氏一族による世襲的な権威主義体制であり、全体主義的、スターリン主義的な個人独裁国家と広く見なされている。

5.1. 政治体制

朝鮮民主主義人民共和国の政治体制は、朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法によって規定されている。憲法第11条には「朝鮮民主主義人民共和国は、朝鮮労働党の指導の下にすべての活動を行う」と明記されており、国家運営における朝鮮労働党の絶対的な指導的役割が法的に保証されている。事実上、党が国家の上に位置する「党国家体制」である。

政治体制の根幹は、最高指導者を中心とする権威主義であり、立法、行政、司法の三権分立は名目的なものに過ぎず、全ての権力が最高指導者および朝鮮労働党の指導部に集中している。市民的自由(言論の自由、集会の自由、結社の自由など)は著しく制限されており、政府に批判的な活動は厳しく弾圧される。民主的な選挙制度は存在せず、選挙は体制の正当性を内外に示すための儀礼的なものとなっている。

国際社会からは、その閉鎖性、予測不可能性、人権侵害の深刻さから「ならずもの国家」とも呼ばれ、厳しい経済制裁を受けている。このような体制は、国民生活に多大な困難をもたらし、民主主義の発展を著しく阻害している。

5.2. 政治理念

朝鮮民主主義人民共和国の国家統治の根幹をなす政治理念は、主体思想(チュチェ思想)と先軍政治(ソングン政治)である。

主体思想は、建国者である金日成によって提창され、1972年の社会主義憲法で国家の指導理念として公式に位置づけられた。その核心は「人間がすべての主人であり、すべてを決定する」という人間中心の世界観とされ、「思想における主体、政治における自主、経済における自立、国防における自衛」を基本原則とする。当初はマルクス・レーニン主義を朝鮮の実情に合わせて創造的に適用したものと説明されたが、次第に金日成個人の思想として絶対化され、金日成・金正日主義へと発展した。主体思想は、国民に対する徹底した思想教育を通じて、金氏一族への忠誠と体制への服従を強いるイデオロギー的基盤となっている。しかし、その「自立」経済は国際的な孤立と経済難を招き、「自主」外交は国際社会との対立を深める結果となった。

先軍政治は、金正日時代(1990年代後半以降)に本格的に提唱された政治理念であり、「軍事優先」を意味する。これは、国内外の厳しい情勢の中で体制を維持し、国防力を強化するために、朝鮮人民軍を国家運営の最優先課題とし、政治、経済、思想などあらゆる分野で軍を先行させるというものであった。先軍政治は、経済難の中で国民の不満を抑え、軍部を通じて権力基盤を強化する役割を果たしたとされる。2009年の憲法改正では、国防委員長(当時の金正日の役職)を国家の最高指導者と規定し、先軍政治が憲法上の地位を得た。

金正恩時代に入ってからも、主体思想と先軍政治は引き続き国家の指導理念として掲げられているが、2019年の憲法改正では、国務委員長(金正恩の役職)を国家を代表する最高指導者と規定しつつも、「共産主義」という文言が復活するなど、若干のニュアンスの変化も見られる。これらの政治理念は、北朝鮮社会のあらゆる側面に深く浸透し、個人の思想や行動、日常生活に至るまで強い影響を及ぼしているが、その硬直性と非現実性は、国の発展を妨げ、国民に多大な犠牲を強いていると批判されている。

5.3. 指導者

朝鮮民主主義人民共和国は、建国以来、金日成、金正日、金正恩へと続く金氏一族による世襲的な個人独裁体制が敷かれている。最高指導者は、朝鮮労働党のトップ(現在は総書記)と国家の最高職位(現在は国務委員長)、そして朝鮮人民軍の最高司令官を兼務し、党・国家・軍の全権を掌握する。

最高指導者を中心とする極端な個人崇拝は、北朝鮮政治の著しい特徴である。指導者は「偉大な首領」「敬愛する指導者」などと神格化され、その言動は絶対的なものとされる。国民は幼少期から指導者への忠誠を叩き込まれ、日常生活のあらゆる場面で指導者への感謝と賛美が強要される。このような個人崇拝は、国民の自由な思考を奪い、体制への批判を許さない抑圧的な社会構造を維持するための重要な手段となっている。

指導者の意思決定は、国家の重要政策から国民の日常生活に至るまで絶大な影響力を持つ。しかし、その決定過程は不透明であり、国民の意見が反映されることはない。核開発やミサイル発射といった軍事優先政策は、指導者の判断で強行され、国際的な孤立と経済制裁を招き、国民生活を困窮させている。また、大規模な建設事業や祝賀行事なども指導者の指示一つで進められ、多大な資源が無駄に費やされる一方で、食糧不足やインフラの老朽化といった国民生活に関わる問題は放置されがちである。

指導者の健康状態や後継者問題は、体制の安定性を左右する重要事項として常に内外の注目を集めるが、これに関する情報も極めて制限されている。金氏一族による権力独占と個人崇拝は、民主主義の原則とは相容れず、国民の人権を著しく侵害していると国際社会から厳しく批判されている。

5.3.1. 最高指導者と金氏一族

朝鮮民主主義人民共和国の最高指導者の地位は、建国の父である金日成から、その息子の金正日、そして孫の金正恩へと、3代にわたり世襲されてきた。この金氏一族による権力継承は「白頭血統」として神聖化され、体制の正当性を支える根幹とされている。

初代最高指導者である金日成は、1948年の建国から1994年の死去まで国家を指導し、「偉大な首領」として絶対的な個人崇拝の対象となった。主体思想を国家の指導理念として確立し、一党独裁体制と自身の権力基盤を強固なものとした。死後は「永遠の主席」として憲法に明記され、その権威は死後も維持されている。

第2代最高指導者である金正日は、金日成の死後、1997年に正式に朝鮮労働党総書記に就任し、権力を継承した。「親愛なる指導者」として個人崇拝の対象となり、先軍政治を掲げて軍事優先の国家運営を行った。2011年に死去し、「永遠の総書記」「永遠の国防委員長」として位置づけられた。

第3代最高指導者である金正恩は、金正日の死後、若くして権力を継承した。当初は経験不足が懸念されたが、叔父である張成沢の処刑などを通じて権力基盤を固め、「敬愛する最高指導者」として個人崇拝の対象となっている。現在は朝鮮労働党総書記および国務委員長として党・国家・軍の全権を掌握している。

金氏一族による権力世襲は、朝鮮労働党の規約や国家の重要文書でも「白頭の血統」の永遠性が強調される形で正当化されている。例えば、2013年に改訂された「党の唯一思想体系確立の10大原則」では、党と革命は「白頭の血統」によって永遠に継承されなければならないと規定された。このような血統による権力継承は、民主主義の原則に反するだけでなく、国民の政治参加の権利を根本から否定するものである。金氏一族は国家の富を独占し、贅沢な生活を送っているとされる一方、多くの国民は経済的困難と人権侵害に苦しんでいる。

現在の最高指導者である金正恩の地位は、朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法において「国家を代表する最高指導者」と規定され、内外政策全般を指導し、国家の重要問題を決定する権限を持つ。その統治スタイルは、祖父や父と同様に強権的であり、公開処刑や粛清を通じて恐怖政治を敷いていると批判されている。金正恩の妹である金与正など、金氏一族の他のメンバーも党や政府の要職に就き、権力構造の中核を担っている。

5.3.2. 歴代指導者

朝鮮民主主義人民共和国は、建国以来、金氏一族による指導体制が続いている。以下に歴代の最高指導者の主要な統治行動、政策、およびその歴史的評価について簡潔に紹介する。

- 金日成(キム・イルソン、在任:1948年 - 1994年)

- 統治と政策:朝鮮民主主義人民共和国の建国者であり、初代最高指導者。「偉大な首領」として神格化され、主体思想を国家の指導理念として確立した。朝鮮戦争を主導し、戦後は東側諸国の支援を受けつつ国家再建を進めた。千里馬運動などの大衆動員運動を展開し、工業化を推進。8月宗派事件などで国内の反対勢力を粛清し、自身の個人独裁体制を強固にした。外交面では、中ソ対立の中で等距離外交を試み、非同盟運動にも参加した。

- 歴史的評価:

- 肯定的側面:国家建設と独立の指導者、一定の経済発展(初期)、国民への社会保障制度(無償教育・医療など)の導入といった側面が体制内では強調される。

- 批判的側面:朝鮮戦争の勃発責任、個人崇拝の強要、反対派への過酷な弾圧、人権侵害、硬直した経済システムによる後の経済破綻の原因を作った点などが国際的に厳しく批判されている。民主主義を否定し、世襲独裁体制の基礎を築いた。

- 金正日(キム・ジョンイル、在任:1994年 - 2011年)

- 統治と政策:金日成の死後、権力を継承。「親愛なる指導者」として個人崇拝の対象となる。先軍政治を掲げ、軍事を最優先する国家運営を行った。1990年代後半の「苦難の行軍」と呼ばれる大飢饉を経験し、経済は深刻な困難に直面した。核兵器の開発を本格化させ、数度の核実験やミサイル発射実験を強行し、国際的な孤立を深めた。一方で、韓国の太陽政策期には南北首脳会談に応じるなど、限定的な対外関与も見られた。

- 歴史的評価:

- 肯定的側面:体制内では、困難な状況下で国家を守り、国防力を強化した指導者として評価される。

- 批判的側面:経済政策の失敗による大飢饉と国民生活の破綻、人権状況のさらなる悪化、核開発による国際的緊張の増大、国民の自由の極端な抑圧などが厳しく批判される。金日成から続く独裁体制を維持・強化し、民主主義や人権の状況を著しく後退させた。

- 金正恩(キム・ジョンウン、在任:2011年 - 現在)

- 統治と政策:金正日の死後、若くして権力を継承。「敬愛する最高指導者」として個人崇拝の対象となる。張成沢の処刑などにより権力基盤を固める。核兵器および弾道ミサイル開発を加速させ、国際社会との対立を深めている。経済面では「社会主義企業責任管理制」など市場経済的要素を一部導入する試みも見られるが、国際的な経済制裁により効果は限定的。2018年には米朝首脳会談や南北首脳会談に応じたが、非核化交渉は停滞。近年、韓国を「敵対的交戦国」と位置づけるなど、対外強硬姿勢を再び強めている。

- 歴史的評価(現在進行中であり暫定的なもの):

- 肯定的側面:体制内では、国家の尊厳と安全を守り、経済発展を目指す指導者として宣伝される。

- 批判的側面:人権状況の改善は見られず、引き続き深刻な抑圧が続いている。核・ミサイル開発による国際的緊張と国民生活への負担増大。権力基盤強化のための恐怖政治。民主主義や国民の権利を著しく軽視した統治が続いていると国際的に批判されている。

これらの指導者の統治は、朝鮮民主主義人民共和国の歴史と社会に決定的な影響を与え、国民の生活と人権に深刻な結果をもたらしてきた。

5.4. 朝鮮労働党

朝鮮労働党(조선로동당チョソンロドンダン韓国語)は、朝鮮民主主義人民共和国の建国以来、唯一の支配政党であり、国家のあらゆる側面にわたって指導的役割を担っている。憲法第11条で「朝鮮労働党の指導の下にすべての活動を行う」と規定されており、党が国家機関よりも上位に位置する「党国家体制」を形成している。

組織構造:朝鮮労働党は、民主集中制を組織原則としているが、実際には最高指導者(現在は金正恩総書記)を頂点とする厳格な中央集権体制である。名目上の最高意思決定機関は5年に一度開催される党大会であるが、実際には党中央委員会、さらにその中の政治局、特に政治局常務委員会が重要政策を決定する。党組織は中央から地方の末端組織(細胞と呼ばれる)に至るまで網の目のように張り巡らされており、国民の思想統制や社会動員の役割を担っている。党員数は約650万人と推定されている。

社会における役割:朝鮮労働党は、単なる政党ではなく、国家運営の核心であり、社会全体の指導者であると位置づけられている。党は、政府機関、軍、司法機関、社会団体、経済組織など、あらゆる組織に対して指導権を行使する。幹部の任命、政策の立案・実行、国民の思想教育、文化活動の統制など、国家の意思決定と社会生活の隅々にまで党の影響力が及んでいる。

イデオロギー:党の指導理念は、金日成・金正日主義(主体思想と先軍政治を含む)である。これは、マルクス・レーニン主義を朝鮮の実情に合わせて創造的に発展させたとされる独自の思想体系であり、金氏一族による支配を正当化し、党への絶対的な忠誠を国民に求めるためのイデオロギー的基盤となっている。

主要な政策決定過程:主要な政策は、最高指導者の意向を強く反映しつつ、党中央委員会政治局常務위원회や政治局会議で決定される。決定された政策は、党組織を通じて各級国家機関や社会組織に伝達され、実行される。しかし、この政策決定過程は極めて閉鎖的であり、国民の意見が反映されることはない。党の決定は絶対的なものであり、それに異を唱えることは許されない。

朝鮮労働党は、国民の生活を全面的に支配し、民主主義的な価値観や市民的自由を抑圧する体制の中核として機能しており、その支配体制は深刻な人権侵害と国民の苦難をもたらしていると国際社会から厳しく批判されている。

5.5. 国家機関

朝鮮民主主義人民共和国の国家機関は、朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法によってその構成と機能が規定されている。しかし、朝鮮労働党による一党支配体制の下では、これらの国家機関は党の指導を受け、その決定を実行する役割に留まることが多い。権力分立の原則は形式的なものに過ぎず、実際には権力が最高指導者と党指導部に集中している。

以下に主要な国家機関の構成と機能を、権力分立の観点も踏まえて解説する。

5.5.1. 国務委員会

国務委員会(국무위원회クンムウィウォンフェ韓国語)は、現在の朝鮮民主主義人民共和国における最高政策指導機関であり、国家主権の最高機関と位置づけられている。2016年の憲法改正により、従来の国防委員会に代わって設置された。

構成:国務委員長、副委員長、委員で構成される。国務委員長は国家を代表する最高指導者であり、現在は金正恩がその職にある。委員には、党・政府・軍の最高幹部が任命される。

権限:国務委員会は、国家の重要政策(国防建設、経済建設、外交政策など)を審議・決定し、その執行を指導・監督する。また、国防委員会が担っていた国防に関する全ての権限を引き継いでおり、朝鮮人民軍に対する指揮権も有する。さらに、憲法・法令の制定・改正の発議権、恩赦の決定権なども持つとされる。

最高指導者との関係:国務委員長は国務委員会を指導し、その決定を執行する。事実上、国務委員会は最高指導者の意思決定を国家の公式な政策として具現化するための機関として機能している。

評価:国務委員会の設置は、金正恩体制下での権力構造の再編とされ、党の役割を再強化しつつ、国家機関を通じた統治の形式を整える狙いがあると分析される。しかし、実質的な権力は依然として最高指導者個人と党指導部に集中しており、国務委員会が独立した権力機関として機能しているとは言い難い。

5.5.2. 最高人民会議

最高人民会議(최고인민회의チェゴインミンフェイ韓国語)は、朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法上、国家の最高主権機関であり、唯一の立法機関と規定されている。

構成:定数は687名で、任期は5年。代議員は、各選挙区から選挙によって選出されるとされている。しかし、選挙は朝鮮労働党が推薦する候補者に対する信任投票の形式をとり、事実上、競争のない儀礼的なものである。

選挙:選挙は形式的には普通選挙、平等選挙、直接選挙、秘密投票の原則に基づいて行われるとされるが、候補者は事前に朝鮮労働党によって選定され、反対票を投じることは事実上不可能である。投票率は常に99%以上と発表される。

実際の機能:憲法上は、法律の制定・改正、内外政策の基本原則の樹立、国家予算の審議・承認、内閣・国務委員会・中央裁判所・中央検察所などの主要国家機関の構成員の選出・解任など、広範な権限を持つとされる。しかし、実際には、最高人民会議は朝鮮労働党が決定した政策を追認するゴム印機関としての役割に留まっている。会期は年に1~2回、数日間程度であり、実質的な審議が行われることは稀である。

限界:最高人民会議は、憲法上の地位にもかかわらず、朝鮮労働党の絶対的な指導下にあり、独立した立法機関としての実権を持たない。政策決定は党指導部で行われ、最高人民会議はその決定を形式的に承認する場に過ぎない。これは、権力分立の原則が機能していない北朝鮮の政治体制を象徴している。

5.5.3. 内閣

内閣(내각ネガク韓国語)は、朝鮮民主主義人民共和国における行政執行機関であり、国家主権の行政的執行機関、全般的国家管理機関と位置づけられている。

構成:内閣総理(首相)、副総理、各省の大臣(相)、各委員会の委員長などで構成される。内閣総理は最高人民会議によって選出され、内閣の構成員は内閣総理の提案に基づき最高人民会議またはその常任委員会が任命・解任する。

主要な省庁およびその役割:内閣は、外交、経済、教育、文化、保健など、国家行政の各分野を担当する多数の省庁を管轄する。主要な省には、外務省、国家計画委員会、教育省、文化省、保健省などがある。これらの省庁は、朝鮮労働党の政策指導に基づき、それぞれの分野における行政実務を担当する。

機能と限界:内閣は、法律や最高人民会議の決定に基づき、国家の行政事務を全般的に管理・執行する。経済計画の策定・実行、予算の執行、社会秩序の維持などが主な任務である。しかし、内閣もまた朝鮮労働党の厳格な指導下にあり、独自の政策決定権は極めて限定的である。重要な政策は党指導部で決定され、内閣はその執行機関としての役割を果たすに過ぎない。特に経済運営においては、党の経済政策や最高指導者の指示が絶対的なものであり、内閣の裁量の余地は小さい。

権力分立の観点からは、内閣は立法府(最高人民会議)や司法機関から独立した行政権を十分に有しているとは言えず、党の政策を実行するための下部機関としての性格が強い。

5.5.4. 司法機関

朝鮮民主主義人民共和国の司法機関は、形式的には中央裁判所を頂点とする裁判所制度と、中央検察所を頂点とする検察制度から構成されている。しかし、これらの機関も朝鮮労働党の厳格な指導下にあり、司法の独立性は保障されていない。

裁判所:

- 組織:最高裁判機関である中央裁判所、その下に道(直轄市)裁判所、人民裁判所(市・郡・区域レベル)が設置されている。また、軍事事件を扱う軍事裁判所や、鉄道・水上運輸関連事件を扱う特別裁判所も存在する。裁判官は各級の人民会議で選出または任命されるとされるが、実際には党の意向が強く反映される。

- 機能:憲法上は、刑事事件・民事事件の審判、法律の適用と解釈を行うとされる。しかし、実際には、裁判所は党の政策や指示に沿った判決を下すことが常であり、体制維持のための道具として機能している側面が強い。特に政治事件に関しては、公正な裁判は期待できず、被告人の権利は著しく制限されている。

検察所:

- 組織:最高検察機関である中央検察所、その下に道(直轄市)検察所、市(区域)・郡検察所が設置されている。検察官は中央検察所長が任命する。

- 機能:法律の遵守状況の監視、犯罪捜査、公訴の提起・維持、裁判執行の監督などを行うとされる。しかし、検察所もまた党の統制下にあり、政治的・思想的基準に基づいて捜査や起訴が行われることが多い。特に国家保衛省(秘密警察)が扱う政治事件については、検察の関与も限定的であるか、あるいは体制側の意向を追認する役割に終始する。

司法の独立性に関する考察:

朝鮮民主主義人民共和国においては、司法の独立という概念は事実上存在しない。裁判官や検察官は朝鮮労働党の党員であり、党の路線や政策に従うことが求められる。裁判はしばしば公開されず、弁護人の役割も極めて限定的である。特に政治犯や体制批判者と見なされた人々に対する裁判は、形式的な手続きに過ぎず、有罪判決が予め決定されていることが多い。

拷問による自白の強要や、不当な長期勾留も常態化していると報告されており、司法制度全体が人権侵害の温床となっている。国際社会からは、司法制度の不透明性、公正性の欠如、そして人権基準の著しい逸脱が厳しく批判されている。

5.6. 公職選挙

朝鮮民主主義人民共和国では、形式的には最高人民会議代議員や地方の各級人民会議代議員を選出するための公職選挙が定期的に実施されている。しかし、これらの選挙は、自由民主主義国家における競争的な選挙とは全く異なり、朝鮮労働党による支配体制を維持し、内外にその正当性を誇示するための儀礼的・政治的行事としての性格が極めて強い。

手続きと特徴:

- 選挙権・被選挙権:憲法上、17歳以上の全ての公民に選挙権・被選挙権があるとされる。しかし、実際には、立候補者は朝鮮労働党およびその指導下にある朝鮮社会民主党、天道教青友党からなる「祖国統一民主主義戦線」によって事前に選定(事実上は党が指名)される。

- 選挙区と候補者:各選挙区には1人の候補者のみが立てられる「単一候補者制」である。有権者は、その候補者に対する賛成か反対かを示す。2023年の地方選挙から、予備選挙で複数の候補者から一人を選び、その者を本選挙の単一候補者とする形式が一部導入されたとの報道もあるが、その実態や普遍性は不明である。

- 投票:投票は、賛成の場合は投票用紙に何も記入せずそのまま投票箱に入れ、反対の場合は候補者名に×印をつけて投票するとされる。記票所は設置されているが、反対票を投じるために記票所に立ち寄る行為自体が監視の対象となり、事実上反対票を投じることは極めて困難である。

- 投票率と賛成率:投票率は常に99%以上、候補者への賛成率もほぼ100%と発表される。投票は公民の義務とされ、棄権したり反対票を投じたりすることは体制への反逆と見なされる危険性があるため、このような結果となる。

実質的な意味と民主的正当性の分析:

朝鮮民主主義人民共和国の選挙は、国民が自由に候補者を選び、政策を比較検討して代表者を選出するという民主的な選挙の基本原則を欠いている。

- 体制賛美の手段:選挙は、国民が一体となって指導者と党を支持しているというプロパガンダを内外に示すための政治ショーとしての意味合いが強い。

- 国民統制の手段:選挙人登録や投票への参加を通じて、国民の動向を把握し、体制への忠誠度を測る手段としても利用される。

- 民主的正当性の欠如:候補者の選択の自由がなく、競争原理も働かないため、選挙結果が国民の真の意思を反映しているとは到底言えない。したがって、これらの選挙によって選出されたとされる機関や指導者に、民主的な正当性があるとは国際社会では見なされていない。

結論として、朝鮮民主主義人民共和国の公職選挙は、民主主義的なプロセスとは名ばかりであり、朝鮮労働党による一党独裁体制を維持・強化するための道具として機能している。

6. 軍事

6.1. 朝鮮人民軍

朝鮮人民軍(조선인민군チョソンインミングン韓国語)は、朝鮮民主主義人民共和国の正規軍であり、陸軍、海軍、空軍、戦略軍(ミサイル部隊)、特殊作戦軍の5つの軍種から構成される。

指揮系統:名目上、国家の最高軍事指導機関は国務委員会であり、その委員長(現在は金正恩)が全軍の最高司令官となる。しかし、実質的な軍事政策の決定や指揮は、朝鮮労働党中央軍事委員会が大きな影響力を持つ。

兵力:現役兵力は約128万人と推定され、世界有数の規模を誇る。さらに、予備役や労農赤衛軍などの準軍事組織を含めると、総兵力は600万人を超えるとも言われる。男性には長期間の兵役義務が課せられている。

主要戦力:

- 陸軍:約100万人以上の兵力を有し、多数の歩兵師団、機甲師団、砲兵部隊からなる。戦車、装甲車、火砲の保有数は多いものの、旧式装備の割合が高いとされる。

- 海軍:艦艇数は多いが、潜水艦や小型警備艇が中心であり、大型水上艦は少ない。沿岸防衛および特殊部隊の浸透支援が主な任務とされる。

- 空軍:戦闘機、爆撃機など多数の航空機を保有するが、多くは旧ソ連製や中国製の旧式機である。防空能力や近代的な航空戦能力には限界があると見られる。

- 戦略軍:各種弾道ミサイルの開発・運用を担当する。詳細は後述。

- 特殊作戦軍:大規模な特殊部隊を保有し、非対称戦争能力の中核を担う。敵後方への浸透、破壊工作、要人暗殺などを任務とするとされる。

兵士の生活と人権状況:朝鮮人民軍の兵士は、厳しい訓練と劣悪な生活環境に置かれていると報告されている。食糧不足や医薬品の欠乏は慢性的であり、栄養失調や疾病が蔓延しているとされる。また、上官による暴力や虐待、強制労働といった人権侵害も深刻な問題として指摘されている。脱走兵に対する処罰は極めて厳しく、公開処刑が行われることもあるという。

6.2. 大量破壊兵器

6.2.1. 核開発

朝鮮民主主義人民共和国の核兵器開発プログラムは、長年にわたり国際的な懸念の中心であった。

歴史:核開発の起源は1950年代のソ連の支援に遡るが、本格化したのは1980年代以降とされる。寧辺核施設を中心にプルトニウム生産を進め、1993年には核拡散防止条約(NPT)からの脱退を宣言し、第一次核危機を引き起こした。1994年の米朝枠組み合意により一時的に凍結されたが、2002年にウラン濃縮計画の存在が指摘されると合意は破綻。2003年にNPTから正式に脱退した。

核実験:2006年10月に最初の核実験を実施して以降、2009年、2013年、2016年(1月と9月)、2017年9月と、計6回の核実験を強行した。これらの実験を通じて、核兵器の小型化・多様化を進めていると分析されている。特に2017年の実験は、水素爆弾(熱核兵器)であった可能性が指摘されている。

主要な核施設:

- 寧辺核施設:黒鉛減速炉、再処理施設、ウラン濃縮施設などがあり、核兵器用プルトニウムおよび高濃縮ウランの生産拠点。

- 豊渓里核実験場:過去6回の核実験が実施された場所。

国際社会の反応:北朝鮮の核開発は、国連安保理によって繰り返し非難され、武器禁輸、金融制裁、輸出入制限など、厳しい経済制裁が科されてきた。6者会合などの外交努力も行われたが、北朝鮮は非核化の約束を反故にし、核開発を継続している。

核拡散の危険性:北朝鮮が核兵器や核技術を他国や非国家主体に拡散するのではないかという懸念も根強く存在する。これは、世界の安全保障にとって極めて深刻な脅威と認識されている。

2022年9月、北朝鮮は自国を「核保有国」と宣言する法律を可決した。

6.2.2. ミサイル開発

朝鮮民主主義人民共和国は、核兵器の運搬手段として、また対外的な軍事的圧力をかける手段として、弾道ミサイルの開発に長年注力してきた。

歴史:ミサイル開発は1970年代にソ連製スカッドミサイルの導入・改良から始まった。その後、独自の技術開発を進め、射程と能力を向上させてきた。

種類別の特徴:

- 短距離弾道ミサイル(SRBM):スカッドB/C/ER、KN-02(トクサ)など。主に朝鮮半島内を射程に収める。

- 準中距離弾道ミサイル(MRBM):ノドン、北極星2号(KN-15、固体燃料)など。日本全域やグアムを射程に収める。

- 中距離弾道ミサイル(IRBM):ムスダン(火星10号)、火星12など。グアムやアラスカ一部を射程に収める能力があるとされる。

- 大陸間弾道ミサイル(ICBM):テポドン2号(銀河3号)、火星14、火星15、火星17、火星18(固体燃料)など。アメリカ本土を射程に収める能力を持つとされる。

- 潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM):北極星1号(KN-11)、北極星3号、北極星4号、北極星5号など。隠密性と奇襲性を高める目的で開発が進められている。

試験発射:北朝鮮は、性能向上や信頼性確認、対外的な威嚇を目的として、頻繁にミサイル発射実験を行っている。これらの発射は、日本の排他的経済水域(EEZ)内に落下することもあり、周辺国に大きな不安を与えている。

軍事的脅威:北朝鮮のミサイル開発は、核弾頭搭載能力と合わせて、地域および国際社会にとって深刻な軍事的脅威と認識されている。特に固体燃料ミサイルの開発は、発射準備時間の短縮や移動の容易さから、早期警戒や迎撃を困難にする。

関連する国際的な制裁:核開発と同様に、弾道ミサイル開発も国連安保理決議によって厳しく禁止されており、関連技術や部品の輸出入が制限されるなど、厳しい制裁の対象となっている。

6.3. 軍需産業

朝鮮民主主義人民共和国の軍需産業は、国家の安全保障と体制維持の根幹を支える重要な部門として、長年にわたり優先的に資源が投入されてきた。その実態は秘密のベールに包まれている部分が多いが、入手可能な情報から以下のような特徴が推測される。

規模と組織:国防工業は、朝鮮労働党軍需工業部の指導・管理下にあり、第二経済委員会(軍需経済を担当)が具体的な生産計画や資源配分を統括しているとされる。全国に1,800箇所以上とも言われる地下工場を含む多数の軍需工場が存在し、特に慈江道などに集中していると言われる。

主要な生産品目:

- 小火器・火砲:自動小銃(AK-47の改良型など)、機関銃、迫撃砲、対戦車擲弾発射器、各種火砲(自走砲、多連装ロケット砲など)を自国生産している。

- 戦車・装甲車:旧ソ連製の戦車をベースにした改良型や、独自の装甲車を生産しているとされる。

- 艦艇:潜水艦(小型潜水艦、人間魚雷を含む)、警備艇、上陸用舟艇などを建造。

- 航空機:練習機(Yak-18型など)の生産能力を持つほか、限定的ながら戦闘機の部品製造や組み立て、旧式機の近代化改修を行っている可能性がある。

- ミサイル:各種弾道ミサイル(短距離~大陸間弾道ミサイル、潜水艦発射弾道ミサイル)、対戦車ミサイル、携帯型地対空ミサイルなどを開発・生産。

- その他:化学兵器や生物兵器の生産能力も有するとされる。また、GPS妨害装置、暗視装置、対人レーザー、ステルス塗料、サイバー攻撃用ツールなど、非対称戦争に対応するための装備も開発している。

技術水準:一部の分野(ミサイル技術、核技術など)では独自の技術開発を進めているが、全体としては旧ソ連や中国の技術に依存する部分が大きい。国際的な制裁により、最新技術や高性能部品の入手は困難であり、多くの通常兵器は旧式化している。しかし、リバースエンジニアリングや模倣を通じて、一定の技術水準を維持・向上させようと努めている。

経済への影響:軍需産業はGDPのかなりの部分を占めると推定され、国民経済に大きな負担を強いている。2004年から2014年にかけての軍事費はGDPの平均23%に達し、世界で最も高い水準であったとされる(米国務省推計)。限られた資源が軍需部門に優先的に配分されるため、民需部門の発展が阻害され、国民生活の向上を妨げている。

対外依存度:主要な原材料(特殊鋼、電子部品など)や先端技術は、依然として輸入に頼らざるを得ない部分がある。しかし、国連の制裁により、これらの調達はますます困難になっている。兵器の輸出も重要な外貨獲得手段であったが、これも制裁によって厳しく制限されている。

軍需産業の維持・発展は、北朝鮮の国家戦略において極めて重要な位置を占めているが、それは国民経済の犠牲と国際的孤立の深化という大きな代償を伴っている。

7. 対外関係

7.1. 総論

朝鮮民主主義人民共和国の外交政策は、主体思想に基づく「自主・平和・親善」を基本理念としているが、実際には体制の維持と生存を最優先課題とし、しばしば挑発的な行動や孤立主義的な路線を取ってきた。

特徴:

- 孤立主義と自力更生:国際的な制裁や圧力を受ける中で、外部からの影響を極力排除し、国内の結束を固めることを重視する傾向がある。

- 瀬戸際外交:核開発やミサイル発射といった軍事的挑発と、その後の対話提案を繰り返すことで、国際社会からの譲歩や支援を引き出そうとする外交戦術。

- 非同盟運動への参加:冷戦期には、米ソいずれの陣営にも属さない第三世界の国々との連帯を模索し、非同盟運動に積極的に参加した。

- 反米・反帝主義:アメリカ合衆国を「最大の敵」と位置づけ、その「帝国主義的政策」に反対することを外交の柱の一つとしている。

- 血盟関係の重視:伝統的に中華人民共和国との友好関係を「血で結ばれた友好」として重視してきたが、近年は核問題を巡り関係が冷却化する時期もあった。ロシア(旧ソ連)とも歴史的に深いつながりを持つ。

近年の変化:金正恩体制下では、核・ミサイル開発を加速させる一方で、2018年には韓国や米国との首脳会談に応じるなど、一時的な対話路線も見られた。しかし、非核化交渉の停滞や国際的な制裁の継続により、再び強硬姿勢に転じている。特に、2024年には韓国を「敵対的交戦国」と位置づけ、平和統一政策を放棄するなど、対南政策の大きな転換を示している。また、ロシアとの軍事協力を急速に深めている。

人権問題は、北朝鮮の対外関係における最大の障害の一つであり、国際社会からの厳しい批判と改善要求が絶えない。経済的困難から人道支援を受け入れる一方で、国内への干渉には強く反発している。

7.2. 南北関係

朝鮮半島の分断以降、朝鮮民主主義人民共和国と大韓民国(韓国)との関係(南北関係)は、対立と緊張、そして時折見られる対話と協力が繰り返されてきた複雑な歴史を持つ。両国は互いに朝鮮半島全土の唯一の正統政府であると主張し、法的には朝鮮戦争の休戦状態が続いている。

関係の変遷:

- 冷戦期:イデオロギー対立と軍事的緊張が支配的であった。北朝鮮は武力による赤化統一を目指し、韓国は反共主義を国是とした。1968年の青瓦台襲撃未遂事件など、武力衝突や挑発行為が頻発した。

- 緊張緩和と対話の模索:1972年の7・4南北共同声明は、平和統一の原則を初めて確認した画期的な出来事であったが、具体的な進展には至らなかった。その後も、離散家族再会事業などが断続的に行われた。

- 太陽政策と南北首脳会談:1998年に韓国で金大中政権が発足すると、「太陽政策」と呼ばれる対北包容政策が推進され、2000年には史上初の南北首脳会談が実現し、6.15南北共同宣言が採択された。開城工業地区や金剛山観光といった経済協力事業も開始された。2007年には盧武鉉政権下で2度目の南北首脳会談が行われ、10・4宣言が採択された。

- 関係悪化と軍事的緊張の再燃:韓国で保守政権(李明博政権、朴槿恵政権)が発足すると、北朝鮮の核開発問題などを理由に対北強硬策が取られ、南北関係は再び冷却化した。2010年には天安沈没事件や延坪島砲撃事件が発生し、軍事的緊張が極度に高まった。

- 2018年の対話局面:韓国の文在寅政権下で、平昌オリンピックを契機に対話ムードが生まれ、3度の南北首脳会談が開催された。板門店宣言や平壌共同宣言が採択され、朝鮮半島の非核化と平和体制構築に向けた期待が高まった。

- 近年の対立激化:しかし、米朝非核化交渉の停滞とともに南北関係も再び悪化。2020年には北朝鮮が南北共同連絡事務所を爆破。2023年末から2024年にかけて、金正恩は韓国を「敵対的交戦国」と明言し、平和統一政策の放棄を宣言。関連機関を廃止するなど、対決姿勢を鮮明にしている。

主要な争点:

- 核・ミサイル問題:北朝鮮の核・ミサイル開発は、南北関係における最大の脅威であり、対話と協力の最大の障害となっている。

- 軍事的信頼醸成と緊張緩和:偶発的な武力衝突の防止、軍備管理、平和協定締結などが課題。

- 人道問題:離散家族問題の解決、北朝鮮住民への人道支援、北朝鮮における人権状況の改善など。

- 経済協力:過去には開城工業地区などの経済協力事業が行われたが、現在は制裁により中断。

- 拉致問題:北朝鮮による韓国人拉致問題も、関係正常化の障害となっている。

平和的統一は朝鮮民族の悲願であるが、その道のりは依然として険しい。人道問題の解決と朝鮮半島の恒久的な平和構築に向けた、国際社会と連携した粘り強い外交努力が求められる。

7.2.1. 歴代南北首脳会談

朝鮮半島の分断以降、朝鮮民主主義人民共和国と大韓民国(韓国)の最高指導者同士が直接会談する南北首脳会談は、朝鮮半島の平和と和解、そして統一に向けた重要な転換点として注目されてきた。以下に主要な歴代南北首脳会談の概要を記す。

- 第1回南北首脳会談(2000年)

- 日時・場所:2000年6月13日~15日、平壌

- 出席者:北朝鮮・金正日国防委員長、韓国・金大中大統領

- 背景:韓国の金大中政権による太陽政策(対北包容政策)の一環として実現。分断後初の首脳会談。

- 主要内容・合意事項:6.15南北共同宣言を採択。主な内容は、(1)国の統一問題を自主的に解決、(2)統一案(北の緩やかな連邦制案と南の連合制案)の共通性を認め、この方向で統一を志向、(3)離散家族問題の解決、(4)経済協力と各分野の交流活性化、(5)当局間の対話再開など。

- 影響・評価:歴史的な会談として南北和解の象徴となり、その後の離散家族再会事業、開城工業地区や金剛山観光事業などの経済協力、各分野での交流が活発化する契機となった。金大中大統領はこの功績によりノーベル平和賞を受賞した。しかし、北朝鮮の核開発問題は解決されず、後の関係悪化の要因となった。

- 第2回南北首脳会談(2007年)

- 日時・場所:2007年10月2日~4日、平壌

- 出席者:北朝鮮・金正日国防委員長、韓国・盧武鉉大統領

- 背景:第1回会談の成果を土台に、南北関係のさらなる発展と平和体制構築を目指して開催。

- 主要内容・合意事項:「南北関係発展と平和繁栄のための宣言」(10・4宣言)を採択。主な内容は、(1)6.15共同宣言の積極的具現、(2)相互尊重と信頼関係の増進、(3)軍事的緊張緩和と平和体制構築(終戦宣言推進、平和協定締結問題の3者または4者会談推進)、(4)経済協力の拡大(西海平和協力特別地帯設置など)、(5)社会文化交流の拡大、(6)人道協力事業の積極推進など。

- 影響・評価:6.15共同宣言をより具体化し、平和体制構築に向けたロードマップを提示した点で意義があった。しかし、韓国での政権交代(保守政権への移行)や北朝鮮の核実験強行などにより、合意事項の多くは実行されなかった。

- 第3回南北首脳会談(2018年4月)

- 日時・場所:2018年4月27日、板門店(韓国側施設「平和の家」)

- 出席者:北朝鮮・金正恩国務委員長、韓国・文在寅大統領

- 背景:平昌オリンピックを契機とした南北融和ムードの中で実現。北朝鮮の最高指導者として初めて軍事境界線を越えて韓国側を訪問。

- 主要内容・合意事項:「朝鮮半島の平和と繁栄、統一のための板門店宣言」(板門店宣言)を採択。主な内容は、(1)南北関係の全面的・画期的な改善と発展、(2)軍事的緊張緩和と戦争の危険性の実質的解消(敵対行為の全面中止、DMZの平和地帯化)、(3)恒久的かつ強固な平和体制構築(年内の終戦宣言、平和協定転換のための3者または4者会談推進)、(4)完全な非核化を通じた核なき朝鮮半島の実現という共通目標の確認。

- 影響・評価:歴史的な転換点となる可能性を秘めた会談として国際社会から歓迎された。その後の米朝首脳会談の実現にも繋がった。しかし、非核化の具体的な進展は見られず、南北関係も再び停滞した。

- 第4回南北首脳会談(2018年5月)

- 日時・場所:2018年5月26日、板門店(北朝鮮側施設「統一閣」)

- 出席者:北朝鮮・金正恩国務委員長、韓国・文在寅大統領

- 背景:米朝首脳会談を前に、突如開催された実務的性格の強い会談。

- 主要内容・合意事項:米朝首脳会談の成功に向けた協力、板門店宣言の履行などを協議。

- 影響・評価:南北首脳間の意思疎通のチャンネルが維持されていることを示した。

- 第5回南北首脳会談(2018年9月)

- 日時・場所:2018年9月18日~20日、平壌

- 出席者:北朝鮮・金正恩国務委員長、韓国・文在寅大統領

- 主要内容・合意事項:「9月平壌共同宣言」および軍事分野合意書を採択。主な内容は、(1)朝鮮半島を核兵器と核の脅威がない平和の地とする、(2)東倉里エンジンテスト場とミサイル発射台の永久的廃棄、(3)条件が整えば寧辺核施設の永久的廃棄 용意、(4)南北間の軍事的敵対関係の終息、(5)多様な分野での交流・協力拡大、(6)金正恩委員長のソウル訪問など。

- 影響・評価:非核化に向けた北朝鮮の具体的な措置(一部)が示された点で注目された。しかし、その後の米朝交渉の決裂により、これらの約束も履行されず、南北関係は再び悪化した。

これらの首脳会談は、朝鮮半島の平和と統一に向けた努力の歴史を示すものであるが、根本的な問題解決には至っておらず、依然として多くの課題が残されている。

7.2.2. 主要な出来事と論点

朝鮮民主主義人民共和国と大韓民国(韓国)の間の関係は、分断以来、数多くの出来事と論争によって特徴づけられてきた。これらは朝鮮半島の平和と安定、そしてそこに住む人々の生活に深刻な影響を与え続けている。

軍事的衝突・挑発行為:

- 朝鮮戦争(1950年~1953年):南北間の最大の武力衝突であり、現在も法的には休戦状態。

- 青瓦台襲撃未遂事件(1968年):北朝鮮の特殊部隊が韓国大統領府襲撃を試みた事件。

- ラングーン事件(1983年):ビルマ(現ミャンマー)で北朝鮮工作員が韓国大統領一行を狙った爆弾テロ事件。

- 大韓航空機爆破事件(1987年):北朝鮮工作員による大韓航空機爆破事件。

- 江陵浸透事件(1996年):北朝鮮の潜水艦が韓国東海岸に座礁し、武装工作員が上陸した事件。

- 第1延坪海戦(1999年)、第2延坪海戦(2002年):黄海上の北方限界線(NLL)付近での南北海軍間の武力衝突。

- 天安沈没事件(2010年):韓国の哨戒艦「天安」が黄海で沈没。韓国は北朝鮮の魚雷攻撃によるものと断定したが、北朝鮮は関与を否定。

- 延坪島砲撃事件(2010年):北朝鮮が韓国の延坪島に砲撃を加え、民間人を含む死傷者が出た事件。

- DMZ地雷爆発事件(2015年):非武装地帯(DMZ)で韓国軍兵士が地雷により重傷を負った事件。韓国は北朝鮮が設置したものと断定。

- 北朝鮮によるミサイル発射実験:頻繁に行われるミサイル発射は、韓国および周辺地域への威嚇となっている。

離散家族問題:

朝鮮戦争により数百万人の離散家族が発生。高齢化が進み、再会や消息確認は人道的に急を要する課題である。これまで何度か離散家族再会事業が実施されたが、規模や頻度は限定的であり、根本的な解決には至っていない。

経済協力事業:

- 開城工業地区:南北経済協力の象徴として2004年に操業開始。韓国企業が進出し、北朝鮮労働者を雇用。しかし、南北関係の悪化により、度々操業中断や閉鎖を繰り返した。

- 金剛山観光:2000年に開始された韓国人観光客向けの観光事業。2008年に韓国人観光客射殺事件が発生し中断。

これらの事業は、南北間の緊張緩和や相互理解促進に一定の役割を果たしたが、政治情勢に左右されやすい脆弱性も露呈した。

人道支援:

北朝鮮は慢性的な食糧不足や自然災害に苦しんでおり、韓国や国際社会からの人道支援を度々受け入れてきた。しかし、支援物資の分配の透明性や、支援が軍事転用される懸念などが常に問題として指摘される。また、北朝鮮は支援を政治的カードとして利用する傾向もある。

北朝鮮における人権状況:

北朝鮮の劣悪な人権状況は、国際社会から厳しく批判されており、南北関係においても重要な論点の一つである。脱北者の証言などを通じて、政治犯収容所の実態、公開処刑、拷問、言論統制などが報告されている。

統一問題:

南北双方にとって民族の悲願であるが、統一の方式や時期、体制を巡っては根本的な意見の隔たりが大きい。北朝鮮は連邦制による統一を主張してきたが、近年は「二国家関係」を強調し、平和統一政策を放棄する姿勢を示している。

これらの出来事や論点は、南北関係が依然として不安定であり、予測不可能な要素を多く含んでいることを示している。関係者の視点、特に被害を受けた人々の苦痛や、平和と人権を希求する声を考慮し、問題解決に向けた持続的な努力が不可欠である。

7.3. 主要国との関係

7.3.1. 中華人民共和国との関係

朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)と中華人民共和国(中国)の関係は、伝統的に「血で結ばれた友好関係」または「唇歯輔車(唇がなければ歯が寒い)」と表現され、地政学的にもイデオロギー的にも密接なつながりを持ってきた。

歴史的背景:

- 朝鮮戦争(1950年~1953年):中国は「中国人民志願軍」を派遣し、北朝鮮を支援。これが両国の特別な友好関係の基礎となった。

- 冷戦期:両国は社会主義陣営の同盟国として、西側諸国に対抗。ソ連との関係が悪化した時期にも、中国は北朝鮮にとって重要な友好国であり続けた。

現在の関係:

- 政治・外交:中国は北朝鮮の最も重要な友好国であり、国連など国際舞台において北朝鮮を擁護する立場を取ることが多い。しかし、北朝鮮の核・ミサイル開発に対しては、中国も国連安保理の制裁決議に賛成するなど、必ずしも一枚岩ではない。習近平政権下では、金正恩委員長との首脳会談が複数回行われ、関係修復が図られた時期もあったが、非核化問題が進展しない中で、中国も一定の圧力をかけている。

- 経済:北朝鮮にとって中国は最大の貿易相手国であり、経済的に中国への依存度が極めて高い。食糧、エネルギー、生活必需品の多くを中国からの輸入に頼っている。また、中国は北朝鮮の鉱物資源開発などにも関与している。しかし、国連の経済制裁により、中朝貿易も大きな影響を受けている。

- 軍事:中朝友好協力相互援助条約(1961年締結、自動延長)に基づき、軍事同盟関係にある。しかし、中国が北朝鮮の軍事的冒険主義を支持しているわけではなく、朝鮮半島の安定を重視する立場から、北朝鮮の行動を抑制しようとする動きも見られる。

相互依存と葛藤:

北朝鮮は体制維持のために中国の政治的・経済的支援を必要としている一方、中国は朝鮮半島の急激な変化(体制崩壊や米軍の接近など)を望んでおらず、緩衝地帯としての北朝鮮の安定を重視している。しかし、北朝鮮の核開発は中国の安全保障上の利益にも反するため、中国は非核化を求めつつも、体制崩壊を招くような過度な圧力には慎重な姿勢を取っている。このため、両国間には協力と牽制が入り混じった複雑な関係が続いている。

7.3.2. ロシアとの関係

朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)とロシア連邦(およびその前身であるソ連)の関係は、冷戦時代からの歴史的経緯と、近年の国際情勢の変化を背景に、協力と緊張が混在する複雑な様相を呈している。

ソ連時代:

- 北朝鮮の建国(1948年)において、ソ連は政治的・経済的・軍事的に大きな役割を果たした。

- 朝鮮戦争(1950年~1953年)では、ソ連は北朝鮮に兵器供与や軍事顧問の派遣などで支援した。

- 冷戦期を通じて、ソ連は北朝鮮の主要な友好国であり、経済援助や技術支援を行った。しかし、中ソ対立の中で、北朝鮮はソ連と中国の間でバランス外交を展開した。

ソ連崩壊後:

- ソ連崩壊(1991年)後、ロシアとの関係は一時的に冷却化し、経済援助も大幅に削減された。北朝鮮は深刻な経済難に陥る一因となった。

- プーチン政権発足後、ロシアはアジア太平洋地域への影響力回復を目指し、北朝鮮との関係改善にも乗り出した。2000年にはプーチン大統領がロシアの国家元首として初めて訪朝し、ロ朝友好善隣協力条約が締結された(ただし、旧ソ朝友好協力相互援助条約にあった自動軍事介入条項は削除された)。

近年の関係と協力分野:

- 政治・外交:ロシアは、北朝鮮の核問題を巡る6者会合の構成国であり、外交的解決を主張してきた。国連安保理の対北朝鮮制裁決議には基本的に賛成の立場だが、制裁一辺倒ではなく対話の必要性も強調することが多い。

- 経済:経済協力は限定的だが、鉄道連結事業(羅津・ハサン地区ロ朝共同開発事業)やエネルギー分野での協力が模索されてきた。北朝鮮からの労働者受け入れも行われていたが、国連制裁により縮小・停止されている。

- 軍事:伝統的な軍事協力関係は、ソ連崩壊後弱まったが、近年、特にロシアによるウクライナ侵攻(2022年~)以降、北朝鮮がロシアに弾薬やミサイルを供与しているとの疑惑が浮上し、両国の軍事的連携が深まっている。2024年6月にはプーチン大統領が訪朝し、金正恩国務委員長と会談。有事の際の相互軍事援助を含む包括的戦略的パートナーシップ条約を締結し、国際社会に衝撃を与えた。

地政学的な葛藤要因:

ロシアは、朝鮮半島の安定を自国の国益に不可欠と考えており、北朝鮮の核保有や体制の不安定化は望んでいない。一方で、アメリカの影響力拡大を警戒しており、北朝鮮を対米牽制のカードとして利用する側面もある。ウクライナ侵攻以降の国際的孤立の中で、ロシアは北朝鮮との連携を強化することで、西側諸国に対抗しようとする動きを強めている。これは、朝鮮半島および北東アジア地域の不安定要因となる可能性を秘めている。

7.3.3. アメリカ合衆国との関係

朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)とアメリカ合衆国の関係は、朝鮮戦争以来、一貫して敵対的なものであり、核問題を巡る対立がその中心にある。外交努力と制裁が繰り返されてきたが、根本的な関係改善には至っていない。

敵対的関係の歴史:

- 朝鮮戦争(1950年~1953年):アメリカは国連軍の主力として北朝鮮と戦い、両国は直接的な交戦国となった。

- 冷戦期:アメリカは北朝鮮を共産主義陣営の脅威と見なし、韓国との同盟関係を強化。北朝鮮もアメリカを「帝国主義の元凶」として敵視政策を続けた。

- プエブロ号事件(1968年):米海軍情報収集艦プエブロ号が北朝鮮に拿捕された事件。

- ポプラ事件(1976年):板門店で米軍将校2名が北朝鮮兵士に殺害された事件。

核問題を巡る対立と交渉:

- 第一次核危機(1993年~1994年):北朝鮮の核拡散防止条約(NPT)脱退宣言を機に緊張が高まったが、カーター元大統領の訪朝などを経て、米朝枠組み合意(1994年)が成立。北朝鮮は核開発凍結と引き換えに軽水炉や重油の提供を受けることになった。

- 合意破綻と第二次核危機:2002年、アメリカが北朝鮮のウラン濃縮計画を指摘し、合意は破綻。北朝鮮は核開発を再開し、2003年にNPTから正式脱退。

- 6者会合:2003年から中国、ロシア、日本、韓国、北朝鮮、アメリカの6カ国による非核化協議が開始されたが、北朝鮮の核実験(2006年初)などで中断と再開を繰り返した。

- オバマ政権:当初は対話の可能性も探ったが、北朝鮮の核・ミサイル開発進展に対し「戦略的忍耐」政策をとり、制裁を強化した。

- トランプ政権:当初は「炎と怒り」といった強硬な発言で圧力をかけたが、2018年には方針を転換。史上初の米朝首脳会談(シンガポール)、ハノイ会談(2019年)、板門店での電撃会談(2019年)が実現した。しかし、非核化の具体的な進展はなく、交渉は決裂した。

- バイデン政権:外交的アプローチを模索しつつも、北朝鮮の非核化が進まない限り制裁を維持する姿勢を示している。北朝鮮は対話に応じていない。

現在の状況と制裁:

アメリカは、北朝鮮の核・ミサイル開発を国際的な平和と安全に対する重大な脅威と見なし、国連安保理決議に基づく多国間制裁に加え、独自制裁も厳しく科している。これには、金融制裁、禁輸措置、北朝鮮と取引する第三国の企業や個人へのセカンダリー・サンクションなどが含まれる。

北朝鮮は、これらの制裁を「敵視政策の産物」と非難し、核抑止力の強化を正当化している。米朝間の対話は途絶えており、朝鮮半島の緊張は依然として高いままである。

7.3.4. 日本との関係

朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)と日本の関係は、過去の植民地支配の歴史、日本人拉致問題、そして近年の核・ミサイル開発問題など、数多くの複雑な課題を抱え、国交正常化には至っていない。

植民地支配の歴史:

日本は1910年から1945年まで朝鮮半島を植民地支配した。この歴史認識を巡っては、北朝鮮側は日本政府に対して謝罪と賠償を一貫して要求している。日本側は、1965年の日韓基本条約で韓国との間では法的に解決済みとの立場であるが、北朝鮮との間ではこの問題が国交正常化交渉の大きな障害となっている。

国交正常化問題:

日朝両国は、国交正常化に向けた交渉を断続的に行ってきた。特に2002年9月には、当時の小泉純一郎首相が訪朝し、金正日総書記と会談。日朝平壌宣言が署名され、国交正常化交渉の再開、拉致問題・核ミサイル問題・過去の清算の包括的解決などが合意された。しかし、その後の交渉は進展していない。

日本人拉致問題:

1970年代から1980年代にかけて、多数の日本人が北朝鮮工作員によって拉致された。2002年の日朝首脳会談で、北朝鮮は初めて日本人拉致を公式に認め謝罪し、5人の拉致被害者が帰国した。しかし、日本政府が認定する他の拉致被害者については、北朝鮮側は「死亡」「未入国」などと主張し、真相究明や全ての被害者の即時帰国は実現していない。この問題は、日本の対北朝鮮感情を著しく悪化させ、国交正常化の最大の障害となっている。被害者の視点に立った解決が強く求められている。

核・ミサイル開発問題と経済制裁:

北朝鮮による核実験や弾道ミサイル発射は、日本の安全保障にとって直接的な脅威と認識されている。日本は、アメリカや韓国と連携し、国連安保理決議に基づく制裁に加え、独自の経済制裁(輸出入禁止、送金制限、北朝鮮籍船舶の入港禁止など)を厳しく実施している。

関係の変遷:

- 2002年の日朝平壌宣言以降、一時的に対話ムードが高まったが、拉致問題の進展のなさや核問題の再燃により、関係は再び悪化。

- 6者会合では、日本も参加国として北朝鮮の非核化を求めた。

- 近年は、北朝鮮の度重なるミサイル発射や核実験に対し、日本は「対話と圧力」の方針を掲げ、国際社会と連携して最大限の圧力をかける姿勢を強調。

- 2014年のストックホルム合意では、北朝鮮が拉致被害者の再調査を約束したが、具体的な成果はなかった。

現在、日朝間の公式な対話は途絶えており、関係は極めて厳しい状況にある。拉致、核、ミサイルという懸案事項の解決なくして、国交正常化は困難である。

7.4. 国際機関との関係

朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)は、その孤立したイメージとは裏腹に、いくつかの国際機関に加盟し、限定的ながらも活動を行っている。しかし、核開発問題や人権問題を巡り、多くの国際機関から制裁や批判を受けている。

国際連合(UN)との関係:

- 加盟:北朝鮮は1991年9月17日、韓国と同時に国連に加盟した。

- 活動:国連総会や各種委員会に参加し、自国の立場を主張している。国連の専門機関(WHO、FAO、UNICEFなど)からの人道支援や開発協力を受け入れている。

- 制裁:核兵器や弾道ミサイルの開発を理由に、国連安保理から多数の制裁決議を受けている。これには、武器禁輸、贅沢品の禁輸、金融制裁、石炭・鉄鉱石などの鉱物資源の輸出禁止、海外派遣労働者の送還などが含まれる。

- 人権:国連人権理事会や国連総会では、北朝鮮の人権状況を非難する決議が繰り返し採択されている。国連調査委員会(COI)は、北朝鮮で「人道に対する罪」が行われていると結論付けた。

その他の国際機関:

- 非同盟運動:冷戦期から加盟し、開発途上国との連帯を模索。

- G77:開発途上国の経済的利益を代表するグループに参加。

- ASEAN地域フォーラム(ARF):アジア太平洋地域の安全保障問題を協議する多国間枠組みに参加。

国際的な制裁および人道支援の受け入れ状況:

北朝鮮は、国連安保理決議に基づく厳しい多国間制裁に加え、アメリカ、日本、EUなどから独自の制裁も受けている。これらの制裁は、北朝鮮経済に深刻な打撃を与え、核・ミサイル開発資金の枯渇を狙ったものである。

一方で、北朝鮮は慢性的な食糧不足や自然災害による被害に直面しており、国際社会からの人道支援を受け入れている。WFP、FAO、UNICEFなどの国連機関や、各国のNGOが食糧、医薬品、医療器具などの支援を行ってきた。しかし、支援物資の分配の透明性や、支援が軍事転用される懸念、北朝鮮当局による活動制限などが常に問題となっている。

国際機関との関係は、北朝鮮が国際社会の一員であることを示す一方で、その特異な体制と行動が国際的な規範や期待と大きく乖離していることを浮き彫りにしている。

8. 経済

朝鮮民主主義人民共和国の経済は、長年にわたり中央集権的な計画経済体制を特徴としてきたが、1990年代以降の経済的苦境と国際的孤立の中で、部分的な市場経済要素の導入も見られるようになった。しかし、依然として国家による強力な統制下にあり、国民生活は厳しい状況が続いている。

8.1. 経済構造と政策

北朝鮮の経済体制は、朝鮮労働党の指導のもと、国家が生産手段の大部分を所有し、経済活動全体を計画・管理する社会主義計画経済を基本としてきた。数次にわたる経済開発計画(千里馬運動など)が実施されたが、硬直したシステムや資源配分の非効率性から、持続的な成長には繋がらなかった。

1990年代のソ連崩壊と東欧社会主義圏の変革は、北朝鮮経済に深刻な打撃を与え、「苦難の行軍」と呼ばれる大飢饉を引き起こした。この経験を踏まえ、2002年には「7・1経済管理改善措置」が導入され、企業の自主性の拡大や価格・賃金の現実化、市場経済要素の限定的な導入が試みられた。金正恩政権下では、2012年に「我が国式経済管理方法」(6.28方針)、通称「社会主義企業責任管理制」が導入され、企業の経営自主権の拡大やインセンティブ強化が図られた。

しかし、これらの改革は限定的であり、国家による統制の枠を超えるものではなかった。国民の福祉や公平性の観点からは、依然として多くの課題を抱えている。

8.1.1. 計画経済と市場化の試み

北朝鮮は建国以来、国家主導の中央集権的な計画経済システムを維持してきた。国家計画委員会が策定する国家経済計画に基づき、生産目標、資源配分、価格などが決定される。しかし、このシステムは硬直的で非効率であり、特に1990年代以降の経済危機の中でその限界が露呈した。

経済危機と配給制度の崩壊に伴い、国民の自救的努力として「チャンマダン(장마당)」と呼ばれる非公式市場が全国各地で自然発生的に拡大した。チャンマダンでは、食料品、衣料品、日用品、さらには外国製品や情報機器までが取引され、国民生活を支える上で不可欠な存在となっている。当局は当初、チャンマダンを厳しく取り締まったが、その役割の重要性を認識し、次第に黙認または部分的に容認するようになった。

2000年代以降、チャンマダンの拡大に加え、一部の国営企業における自主性の向上や、個人による小規模な商業活動の容認など、市場経済化の動きが見られるようになった。しかし、これらの動きは依然として国家の厳格な管理下にあり、本格的な市場経済への移行には至っていない。計画経済システムと市場メカニズムが併存・葛藤する中で、経済の歪みや貧富の差の拡大といった新たな問題も生じている。

8.1.2. 社会主義企業責任管理制

社会主義企業責任管理制は、金正恩政権下の2012年に「6.28方針」として打ち出され、その後段階的に導入された経済管理制度である。これは、従来の厳格な計画経済システムに市場経済的要素を部分的に取り入れ、国営企業の自主性と効率性を高めることを目的としていた。

内容と目標:

- 企業の経営自主権の拡大:企業が生産計画、製品販売、価格設定、労働者への賃金・ボーナス支給などにおいて、一定の裁量権を持つことを認める。

- 成果主義・インセンティブの導入:企業の生産性向上や利益増加に応じて、企業自身や労働者への分配を増やすことを奨励。

- 独立採算制の強化:企業が国家からの補助金に依存せず、自らの収益で経営を維持することを目指す。

- 計画指標の簡素化:国家が企業に課す計画指標を主要なものに絞り、それ以外の生産活動については企業の自主性に任せる。

実際の運営状況:

この制度の導入により、一部の企業では生産性が向上し、労働者の勤労意欲も高まったとの報告がある。企業が余剰生産物を市場で販売したり、独自の商業活動を行ったりする事例も見られるようになった。しかし、制度の運用は依然として国家の厳格な統制下にあり、企業の自主権は限定的である。原材料やエネルギーの不足、インフラの未整備、国際的な経済制裁などが、制度の本格的な効果発現を妨げている。

企業活動や労働者の権利への効果:

企業活動においては、一定の活性化が見られたものの、根本的な経営環境の改善には至っていない。労働者の権利に関しては、成果に応じた報酬増の可能性が生まれた一方で、企業の経営状態によっては雇用不安や賃金未払いといった問題も発生しうるとされる。また、労働組合は朝鮮労働党の指導下にあり、労働者の権利擁護機関としての機能は極めて弱い。

社会主義企業責任管理制は、北朝鮮経済の再生に向けた一定の試みとして評価できるものの、計画経済の枠組みを維持したままでの部分的な改革であり、その効果は限定的であると言わざるを得ない。

8.2. 主要産業

8.2.1. 農業

農業は国民の食糧供給を担う基幹産業であるが、山がちな地形、短い耕作期間、肥料や農業機械の不足、自然災害の頻発などにより、長年にわたり生産性が低い状態が続いている。

- 主要作物:米、トウモロコシ、ジャガイモ、大豆、野菜など。

- 集団農場体制:土地は国有化され、協同農場(협동농장ヒョプトンノンジャン韓国語)と呼ばれる集団農場で農業生産が行われる。農民は農場の労働者として働き、収穫物は国家によって買い上げられ、配給される。近年、「圃田担当責任制」が導入され、農家の生産意欲向上を図る試みもなされているが、効果は限定的。

- 食糧生産の現状:慢性的な食糧不足が続いており、特に1990年代の「苦難の行軍」と呼ばれる大飢饉では多数の餓死者を出した。現在も、国民の多くが栄養不足の状態にあるとされ、国際社会からの食糧援助に依存している。

- 自給努力:国家的に「チュチェ農法」と呼ばれる自給自足を目指す農業政策が推進されてきたが、科学的根拠に乏しい画一的な指導や資材不足により、十分な成果を上げていない。

- 農業従事者の生活状況:農業従事者は、都市住民に比べて生活水準が低いとされる。食糧配給の不安定さや、現金収入の機会の乏しさなど、厳しい生活環境に置かれている。

8.2.2. 工業・鉱業

工業は、建国以来、国家経済の中核と位置づけられてきたが、軍需産業への偏重と技術の旧式化、エネルギー不足などにより、民需部門の発展は著しく遅れている。

- 主要な工業部門:

- 軍需産業:最優先で資源が投入され、各種兵器(ミサイル、小火器、戦車など)を生産。詳細は軍事の項を参照。

- 重化学工業:製鉄、機械製造、化学肥料、セメントなどが中心。設備は老朽化しており、生産能力は低い。

- 軽工業:繊維、衣料、食品加工、日用品など。国民の需要を満たすには程遠い状況。

- 主要な鉱物資源:石炭、鉄鉱石、マグネサイト、亜鉛、タングステン、金など、多様な鉱物資源が埋蔵されている。これらは重要な外貨獲得源であったが、国際的な制裁により輸出が困難になっている。

- 生産現状:多くの工場は、電力不足、原材料不足、設備の老朽化により、低い稼働率に留まっている。

- 労働環境:労働者の権利は保障されておらず、劣悪な労働条件、低賃金、安全対策の不備などが指摘されている。

- 環境問題:旧式設備からの汚染物質排出による大気汚染や水質汚染が深刻であるとされる。

8.2.3. 科学技術・IT産業

北朝鮮は、国家的に科学技術の発展を重視し、特に近年は情報技術(IT)産業の育成にも力を入れているとされるが、その実態は外部からは把握しにくい。

- 科学技術発展政策:最高指導者の指示のもと、科学技術を「強盛大国建設の牽引力」と位置づけ、研究開発への投資を強調している。「CNC(コンピュータ数値制御)化」やナノテクノロジー、バイオテクノロジーなどが重点分野として挙げられる。

- 主要な研究分野:軍事技術(核・ミサイル開発など)が最優先される一方で、ソフトウェア開発、人工知能(AI)、宇宙開発(人工衛星打ち上げなど)といった分野でも一定の活動が見られる。

- ITインフラ構築の現状と限界:国内には「光明網(クァンミョンマン)」と呼ばれる閉鎖的なイントラネットが存在し、国民がアクセスできる情報は厳しく統制されている。携帯電話の普及は進んでいるが、インターネットへの自由なアクセスは極めて一部のエリート層に限られる。ITインフラの整備は遅れており、国際的な技術水準からは大きく隔たっている。

- 技術格差の問題:国際的な制裁や技術移転の制限により、先端技術の導入は困難であり、国際社会との技術格差は拡大する一方である。IT分野では、海外からのサイバー攻撃や違法なソフトウェア開発に関与しているとの疑惑もある。

8.2.4. 観光業

北朝鮮は、外貨獲得の手段として、観光産業の育成にも力を入れているが、その規模や内容は極めて限定的である。

- 外貨獲得を目的とした観光産業育成政策:国家観光総局が中心となり、外国人観光客の誘致を進めている。金正恩政権下では、馬息嶺スキー場や元山葛麻海岸観光地区といった大規模な観光開発プロジェクトが推進された。

- 主要な観光地:

- 平壌:首都であり、主体思想塔、凱旋門、金日成広場、万寿台大記念碑、朝鮮中央歴史博物館など、体制を象徴する建造物や施設が多い。

- 板門店:韓国との軍事境界線上にあり、分断の象徴として外国人観光客に公開されている。

- 妙香山:美しい自然景観と国際親善展覧館(金日成・金正日への贈答品を展示)で知られる。

- 開城:高麗時代の首都であり、歴史的建造物(ユネスコの世界遺産)が残る。

- 金剛山:景勝地として有名だが、現在は韓国からの観光は中断されている。

- 外国人観光客の現状:主に中国からの団体観光客が多い。欧米からの観光客も少数ながら存在するが、行動は厳しく制限され、常に案内員が同行する。2020年以降、新型コロナウイルス感染症対策のため、国境が封鎖され、外国人観光客の受け入れは停止されている。

- 地域社会への影響など:観光客が訪れる地域は限定されており、一般住民との自由な接触はほとんど不可能である。観光収入は国家に集中し、地域社会や一般住民に直接的な恩恵がどの程度あるかは不明である。観光は、体制のプロパガンダやイメージ向上の手段としても利用されている。

8.3. 経済難と制裁

慢性的な経済難の原因:

- 中央集権的な計画経済の非効率性:国家による過度な統制、市場原理の欠如、資源配分の歪みなどが、経済の硬直化と生産性の低迷を招いた。

- 軍事優先政策(先軍政治):莫大な国家資源が軍事部門に投入され、民需部門やインフラ整備が疎かにされた。

- 自然災害の頻発:洪水や旱魃などの自然災害が農業生産に大きな打撃を与え、食糧不足を深刻化させた。

- ソ連・東欧社会主義圏の崩壊:1990年代初頭のこれらの国々の崩壊は、北朝鮮にとって主要な貿易相手国と経済援助国を失うことを意味し、経済危機を加速させた。

- インフラの老朽化:電力、交通、通信などの基本的なインフラが老朽化し、経済活動の大きな障害となっている。

国際社会による経済制裁の内容とその影響:

北朝鮮の核兵器および弾道ミサイル開発に対し、国連安保理は2006年以降、数多くの制裁決議を採択してきた。これらの制裁は段階的に強化され、以下のような内容が含まれる。

- 武器および関連物資の輸出入禁止。

- 核・ミサイル開発に関連する資機材、技術の移転禁止。

- 石炭、鉄鉱石、海産物、繊維製品など、主要な輸出産品の禁輸。

- 原油および石油精製品の輸入制限。

- 北朝鮮の金融機関との取引制限、海外資産の凍結。

- 北朝鮮籍船舶の入港禁止、北朝鮮労働者の海外派遣禁止。

これらの制裁は、北朝鮮の外貨獲得手段を大幅に制限し、経済活動全体に深刻な影響を与えている。特に輸出産業は壊滅的な打撃を受け、国内経済の循環も滞っている。

国民生活への波及効果(特に脆弱な層への配慮を含めて分析):

経済難と制裁は、北朝鮮国民の生活を極めて厳しいものにしている。

- 食糧不足:配給制度は事実上崩壊し、多くの国民がチャンマダン(非公式市場)での食糧調達に頼っているが、物価の高騰により十分な食糧を得られない人々が多い。特に子供、高齢者、地方住民といった脆弱な層が深刻な栄養不足に苦しんでいる。

- 医薬品・医療サービスの欠乏:医薬品や医療器具の輸入が困難になり、医療施設も老朽化しているため、基本的な医療サービスさえ十分に受けられない状況にある。

- 生活必需品の不足:衣料品、燃料、日用品なども不足し、国民の生活の質は著しく低下している。

- 人権状況の悪化:経済的困窮は、強制労働や海外への人身売買といった人権侵害を助長する要因ともなっている。

国際社会は、制裁が一般住民の人道状況を悪化させないよう配慮する必要性を認識しつつも、核・ミサイル開発を放棄させるための圧力を維持するという難しい課題に直面している。

8.3.1. 食糧問題と飢餓

朝鮮民主主義人民共和国における食糧問題は、国家の存立基盤を揺るがす深刻な課題であり、過去には大規模な飢餓も経験している。

食糧不足の原因と実態:

- 構造的原因:山がちな国土、短い耕作期間、慢性的な肥料・農業機械不足、非効率な集団農場システム、主体農法といった非科学的な農業政策などが、農業生産性の低迷を招いている。

- 自然災害:洪水や旱魃が頻発し、収穫に大きな打撃を与える。

- 経済難と制裁:農業資材の輸入困難、農業インフラへの投資不足が生産をさらに圧迫。

- 配給制度の崩壊:1990年代以降、国家による食糧配給制度は事実上機能不全に陥り、多くの国民がチャンマダン(非公式市場)での食糧調達に依存しているが、価格が高騰し十分な食糧を確保できない層が多い。

その結果、国民の多くが慢性的な栄養不足状態にあり、特に子供や高齢者、地方住民などの脆弱層で深刻な影響が出ている。

過去の大規模な飢餓(苦難の行軍)の記憶:

1990年代半ばから後半にかけて、経済危機と自然災害が重なり、「苦難の行軍」と呼ばれる大飢饉が発生した。正確な死者数は不明だが、数十万人から数百万人が餓死または栄養失調関連の病気で死亡したと推定されている。この悲劇的な経験は、北朝鮮社会に深い傷跡を残し、体制への不信感を増大させる一因となった。

現在の食糧事情と人道支援の必要性:

「苦難の行軍」以降も、食糧事情が根本的に改善されたわけではない。近年、一部で農業生産の回復が見られるとの報告もあるが、依然として国内需要を満たすには程遠い状況である。国際社会(WFP、FAOなど)は、北朝鮮の食糧状況を常に「懸念される」または「深刻」と評価しており、多くの国民が食糧不安に直面していると指摘している。

人道支援は、政治的状況や北朝鮮側の受け入れ姿勢に左右されながらも断続的に行われてきた。しかし、支援物資の分配の透明性確保や、支援が真に困窮している人々に届いているかどうかのモニタリングが困難であるという課題が常に存在する。食糧問題の解決は、北朝鮮の人道状況改善における最優先課題の一つである。

8.3.2. 税制

朝鮮民主主義人民共和国は、公式には「税金のない国」として宣伝されている。これは、1974年4月1日に金日成主席の指示により、全ての税金制度が廃止されたとされているためである。この措置は、社会主義国家における人民の負担軽減と国家の優越性を示すプロパガンダとして利用されてきた。

しかし、実際には国民や企業が国家に対して様々な形で経済的負担を負っている。

- 国家企業利益金:国営企業は、その利益の大部分を「国家企業利益金」として国家に納付する義務がある。これは実質的な法人税に近い性格を持つ。

- 社会文化施策費:住民は、教育、医療、文化施設などの利用に関連して、様々な名目で「社会文化施策費」を負担することがある。

- 各種納付金・賦課金:企業や協同団体、さらには個人に対しても、特定の目的(例:国防献金、社会事業支援など)のために、法的根拠が必ずしも明確でない納付金や賦課金が課されることがある。

- 労力動員:国民は、農業支援や建設事業など、国家的なプロジェクトに無償または極めて低賃金で労働力を提供することがしばしば求められる。これも実質的な負担の一つと言える。

- チャンマダン(市場)での非公式な税:近年拡大している非公式市場(チャンマダン)では、商人たちが市場の利用料や事実上の「税金」を徴収されることがあるとされる。これは国家の公式な税制ではないが、住民にとっては経済的負担となる。

このように、公式には税金が存在しないとされているものの、国民や企業は様々な形で国家に経済的貢献を求められており、それが実質的な税負担として機能している側面がある。これらの負担は、国民生活や企業活動にとって大きな重荷となっている。

8.4. 交通・通信

8.4.1. 交通

北朝鮮の交通手段は、鉄道、道路、水運、空運があるが、全体的にインフラ水準は低い。

- 鉄道:国内輸送の最も主要な手段であり、旅客輸送の約80%、貨物輸送の約86%を担うとされる。総延長は約5200 kmで、大部分が標準軌である。しかし、電力不足により運行効率が著しく低く、設備の老朽化も深刻である。2013年には開城、平壌、新義州を結ぶ時速200 km/hを超える高速鉄道の建設計画が承認されたが、その後の進捗は不明である。羅津を通じてシベリア鉄道と接続している。首都平壌には平壌地下鉄がある。

- 道路:総延長約2.56 万 kmのうち、舗装されているのはわずか724 km程度(約2.8%)であり、大部分の道路は未舗装または整備状態が悪い。高速道路も平壌-元山観光道路、平壌-開城高速道路など一部区間に限られる。自動車の保有台数は極めて少なく、一般国民の移動手段としては自転車や徒歩が中心である。都市部ではトロリーバスや路面電車が運行されている。

- 水運:河川や沿岸輸送も行われているが、貨物輸送に占める割合は2%程度と低い。主要な港湾として、西海岸の南浦、東海岸の羅津、清津、元山、咸興などがあるが、施設は老朽化している。商船隊の規模も小さい。

- 空運:国内の空港は約82箇所、ヘリポートは約23箇所あるが、国際的な航空網は極めて限定的である。国営航空会社の高麗航空が、平壌国際空港を拠点に、中国やロシアの数都市への定期便を運航しているが、機材の老朽化や安全性の問題が指摘されている。国内線も存在するが、便数は少ない。

交通インフラの未整備は、地域間の経済格差を助長し、物資輸送の非効率性を招くなど、経済発展の大きな足かせとなっている。

8.4.2. 通信とインターネット

朝鮮民主主義人民共和国における通信およびインターネットの状況は、国家による厳格な統制と情報遮断によって特徴づけられる。

有線電話・移動通信:

- 固定電話:全国的な光ファイバー網が整備されつつあり、約118万回線が敷設されているとされる。しかし、電話の設置は主に政府高官や重要機関に限られ、一般家庭への普及率は低い。

- 移動通信(携帯電話):2008年にエジプトのオラスコム社との合弁で「高麗リンク」による3Gサービスが開始され、携帯電話の加入者数は一時200万人を超えた。その後、国内企業による競合サービスも登場したとされる。携帯電話は都市部を中心に普及し、国民間のコミュニケーション手段として利用されているが、通話内容の盗聴や監視が行われている可能性が高い。国際電話の利用は厳しく制限されている。

イントラネット(光明網)とインターネットアクセス:

- 光明網(クァンミョンマン):北朝鮮独自の国内限定イントラネットであり、一般国民がアクセスできるのはこの光明網のみである。光明網には、国営メディアのニュース、電子メールサービス、電子図書館、一部の政府系ウェブサイトなどが存在するが、その内容は全て国家によって検閲・統制されている。ウェブサイトの数は推定1,000~5,500程度とされる。

- インターネットアクセス:一般国民による国際的なインターネットへの自由なアクセスは、原則として許可されていない。ごく一部の政府高官、研究者、外国人などに限り、厳格な監視下で限定的なアクセスが許可されることがある。2016年には、北朝鮮のトップレベルドメイン(.kp)のDNS情報が誤って公開され、登録されているウェブサイトがわずか28サイトであることが判明し、話題となった。

- オペレーティングシステム:国内のコンピュータでは、Linuxベースの独自OS「Red Star OS」の使用が推奨されている。

情報統制は、北朝鮮体制維持の根幹であり、通信とインターネットもそのための重要な手段として厳しく管理されている。国民は外部の自由な情報から遮断され、思想統制下に置かれている。

8.5. エネルギー

朝鮮民主主義人民共和国は、慢性的なエネルギー不足に長年苦しんでおり、これは国民生活および産業活動に深刻な影響を与えている。

電力生産の現状:

- 電源構成:一次エネルギー生産の約70%を石炭が占め、次いで水力発電が約17%を占める(2009年時点の推計)。火力発電は国内炭への依存度が高いが、石炭の質や輸送の問題、発電設備の老朽化により効率が低い。水力発電は豊富な水資源を活用しているが、季節による発電量の変動が大きく、特に冬季や旱魃期には電力供給が著しく低下する。

- 発電設備と送電網:発電設備は全体的に老朽化しており、メンテナンスも不十分である。送電網も老朽化が進んでおり、送電ロスが大きい。このため、発電された電力が末端の需要家まで十分に届かないことが多い。

- 原子力発電:寧辺核施設には実験用原子炉が存在するが、本格的な商業用原子力発電所は稼働していない。核兵器開発との関連で国際的な懸念が強く、民生用原子力プログラムの推進も困難な状況にある。

慢性的なエネルギー不足問題とその原因:

- 国内のエネルギー資源(特に石油、天然ガス)の不足。

- 国際的な経済制裁によるエネルギー輸入の制限(特に石油製品)。

- 発電・送配電設備の老朽化と技術力の低さ。

- エネルギー効率の悪い産業構造。

- 資金不足によるエネルギー分野への投資停滞。

国民生活および産業への影響:

- 国民生活:計画停電が常態化し、都市部でも電力供給が不安定である。地方ではさらに深刻で、照明や暖房、調理などに支障をきたしている。

- 産業活動:工場の稼働率低下、生産性の低迷の大きな原因となっている。特にエネルギー多消費型の重工業は大きな影響を受けている。

- 農業:灌漑用ポンプの稼働や農業機械の利用が制限され、食糧生産にも影響。

金正恩政権は、再生可能エネルギー(太陽光発電、風力発電、地熱発電など)の導入を奨励し、2044年までに再生可能エネルギーによる発電量を500万キロワットに増やす目標を掲げているが、具体的な進展は限定的である。エネルギー問題の解決は、北朝鮮経済再建の最重要課題の一つである。

8.6. 通貨と金融

朝鮮民主主義人民共和国の通貨および金融システムは、国家による厳格な管理と国際的な孤立により、極めて閉鎖的かつ特異な状況にある。

公式通貨と価値:

- 公式通貨は朝鮮民主主義人民共和国ウォン(조선민주주의인민공화국 원韓国語、記号:₩、ISO 4217コード:KPW)である。発行は朝鮮民主主義人民共和国中央銀行が行う。

- ウォンの価値は、公式レートと実勢レート(闇市場レート)が大きく乖離している。公式レートは国家によって人為的に設定されているが、国民の日常生活や市場取引では、はるかに価値の低い実勢レートが通用している。

- 2009年には、インフレ抑制と市場統制強化を目的として、突然のデノミネーション(通貨単位の切り下げ)が実施されたが、これは経済に大きな混乱を引き起こし、国民の不満を高めた。

為替レートと闇市場:

- 公式の為替レートは存在するが、国際的に通用するものではなく、国内での外貨両替も厳しく制限されている。

- 国内では、公式通貨であるウォンよりも、米ドルや人民元といった外貨が、特にチャンマダン(非公式市場)や高額商品の取引において広く流通している。これは、自国通貨への不信感と外貨の相対的な安定性・購買力を反映している。

- 闇市場では、ウォン、米ドル、人民元などが実勢レートで取引されており、これが実質的な経済活動の基準となっている。

閉鎖的な金融システム:

- 金融機関は全て国営であり、朝鮮民主主義人民共和国中央銀行が中央銀行としての役割を、朝鮮貿易銀行が対外決済業務を中心に担っている。その他、いくつかの専門銀行が存在する。

- 国民の預貯金制度は存在するが、低金利や通貨価値の不安定さから、国民の金融機関への信頼は低い。多くの国民は、現金を自宅で保管したり、外貨で保有したりする傾向がある。

- 国際的な金融システムからはほぼ完全に遮断されている。核・ミサイル開発に関連する資金洗浄や不正取引を防ぐため、国際社会から厳しい金融制裁を受けており、海外の銀行との取引は極めて困難である。

- 近年、一部の富裕層や特権階級の間では、デビットカードのような電子決済手段が利用されているとの報道もあるが、一般国民には普及していない。

通貨価値の不安定性、闇市場の横行、国際金融システムからの孤立は、北朝鮮経済の健全な発展を著しく阻害する要因となっている。

9. 社会

朝鮮民主主義人民共和国の社会は、朝鮮労働党による厳格な統制と主体思想に基づくイデオロギーによって規定されている。人口構成、住民生活、社会階層、教育、保健、言語、宗教、そして深刻な人権問題など、多岐にわたる側面を含む。

9.1. 人口

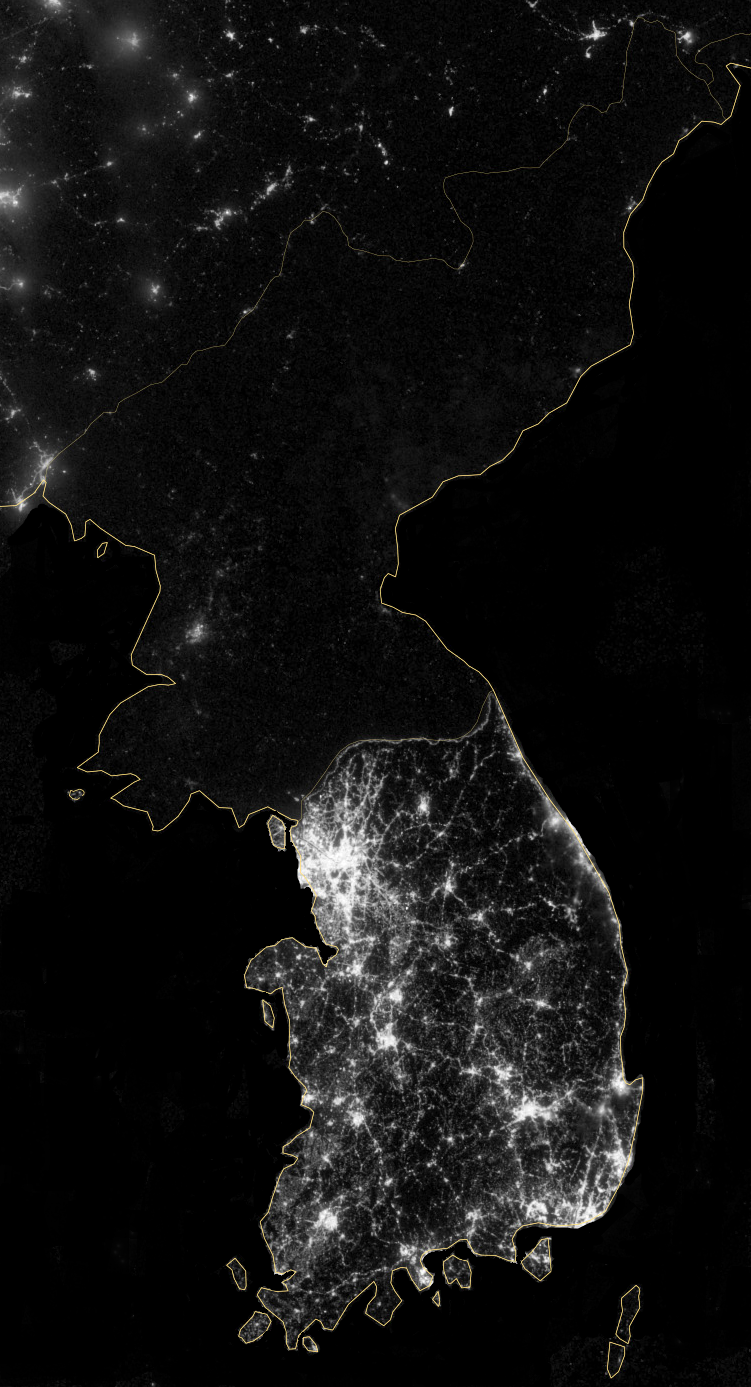

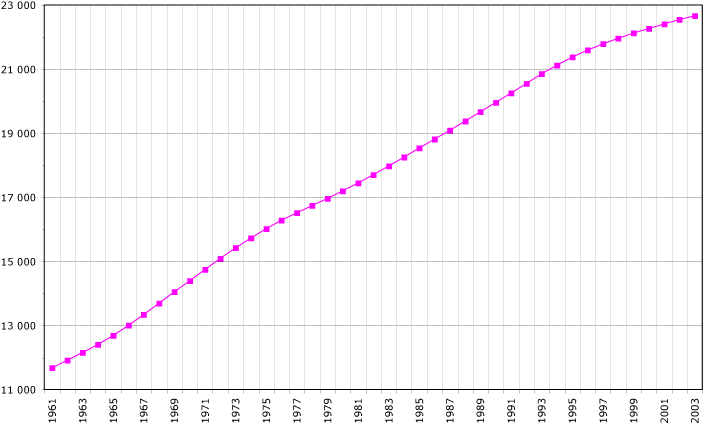

朝鮮民主主義人民共和国の人口に関する正確な統計は、外部からは入手が困難であるが、国際機関などの推計によれば、2024年時点で約2,600万人程度とされている。

人口規模と増減率:

- 1960年代から1980年代にかけては比較的高い人口増加率を示したが、1990年代の「苦難の行軍」と呼ばれる大飢饉により、多数の餓死者と出生率の低下が発生し、人口増加は著しく鈍化した。

- 近年の人口増加率は年0.5%前後と低水準で推移しており、少子高齢化の兆候も指摘されている。晩婚化、兵役義務による結婚の遅れ、住宅事情、経済的困難などが低い出生率の要因とされる。

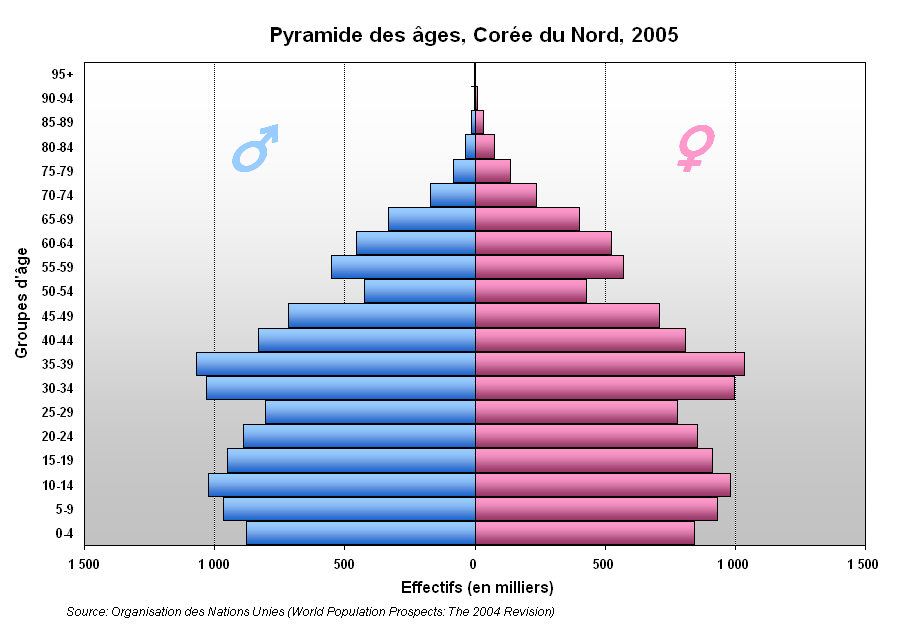

性別・年齢別構成:

- 男女比は、若干女性が多いとされる。特に若年層では、男性の兵役中の事故死や、出稼ぎ労働者の死亡などが影響している可能性がある。

- 年齢構成は、若年層の割合が減少し、高齢者層の割合が増加する傾向にある。平均寿命は、飢饉以前は韓国と大差なかったが、その後低下し、近年は回復傾向にあるものの、依然として韓国より低い水準である。2019年の国連人間開発報告書(HDR)によると、平均寿命は72.3歳であった。

都市化の状況:

- 都市への人口集中が進んでおり、総人口の約6割が都市部に居住していると推定される。最大の都市は首都平壌(人口約300万人)であり、他の主要都市(咸興、清津など)にも多くの人口が集中している。

- 都市部と地方の格差は大きく、特に平壌は他の地域に比べて生活水準やインフラ整備が進んでいるとされる。

人口統計の信頼性:

北朝鮮政府が発表する人口統計は、国際基準から見て信頼性が低いとされることが多い。国勢調査は不定期であり、統計の収集方法や公開範囲も限定的である。飢餓による死者数など、体制にとって不都合な情報は隠蔽される傾向がある。

これらの人口動態は、食糧供給、労働力確保、社会保障制度の維持など、国家の社会政策に大きな影響を与えている。

9.2. 住民生活

9.2.1. 衣食住

衣:

- 衣料品の供給は、国家による配給と市場での購入に分かれる。配給される衣料は質素で画一的なものが多く、種類も限られている。

- 都市部では、チャンマダン(非公式市場)を通じて中国製などの外国製衣料品が流通しており、若者を中心にファッションへの関心も高まっているとされる。しかし、依然として多くの人々は質素な服装を余儀なくされている。制服(学生服、職場制服など)の着用が一般的である。

食:

- 主食は米とトウモロコシ。副食としてキムチや野菜、魚介類(主に沿岸部)など。肉類の消費量は少なく、貴重品である。

- 食糧供給は、長年にわたり不安定であり、多くの国民が慢性的な栄養不足に苦しんでいる。国家による配給制度は1990年代以降事実上崩壊し、多くの人々がチャンマダンでの食糧調達に頼っている。

- 地域差が大きく、平壌などの都市部と地方の農村部では食糧事情に大きな隔たりがあるとされる。富裕層や特権階級は、外貨ショップや特別な供給ルートを通じて多様な食料品を入手できる。

- 詳細は経済の項の「食糧問題と飢餓」を参照。

住:

- 住宅は基本的に国家から割り当てられる。都市部ではアパート形式の集合住宅が一般的。地方では伝統的な家屋や平屋建ての住宅も見られる。

- 住宅の質や広さは、階層や職位によって大きく異なる。平壌中心部の高層アパートは特権階級向けとされる。

- 電力、水道、暖房などのインフラは未整備な地域が多く、特に冬場の暖房用燃料の不足は深刻である。

- 住宅の売買は原則として禁止されているが、非公式な形で行われているとの報道もある。

住民の生活水準は、出身成分や居住地域、職業などによって大きく左右され、深刻な格差が存在している。

9.2.2. 配給制度とチャンマダン

朝鮮民主主義人民共和国の住民生活を理解する上で、国家による配給制度と、非公式市場であるチャンマダン(장마당韓国語、市場の意)は対照的ながらも相互補完的な役割を果たしてきた。

配給制度:

- 運営実態:建国以来、北朝鮮は食糧、衣料品、日用品などの生活必需品を国家が一元的に管理し、国民に配給する制度を施行してきた。配給量は、年齢、職業、居住地域、出身成分などに基づいて決定された。この制度は、国民生活の統制と国家への依存を強化する役割を担っていた。

- 変遷と現状:1990年代の経済危機(「苦難の行軍」)以降、国家の配給能力は著しく低下し、食糧配給は大幅に削減されるか、完全に停止する地域も現れた。現在では、平壌などの一部都市や特権階級を除き、配給制度は事実上機能不全に陥っているとされる。一部の職場では、現物支給の形で限定的な配給が行われることもある。

チャンマダン(市場):

- 役割と現状:配給制度の崩壊に伴い、国民が自力で生活物資を調達するための場として、チャンマダンが全国各地で自然発生的に拡大した。当初、当局はチャンマダンを社会主義経済を蝕むものとして厳しく取り締まったが、国民生活維持に不可欠な役割を果たすようになると、次第に黙認または部分的に容認するようになった。

- 取引される品物:食料品(米、トウモロコシ、野菜、肉、魚など)、衣料品、日用品、医薬品、燃料、さらには中国製の家電製品、携帯電話、DVD、USBメモリといった外国製品や情報媒体まで、多種多様な商品が取引されている。

- 経済への影響:チャンマダンは、計画経済の枠外で市場経済メカニズムが機能する空間となっており、北朝鮮経済の一定部分を占めるに至っている。物価形成、雇用創出、現金収入の機会提供など、経済的にも重要な役割を担う。

- 社会への影響:チャンマダンの拡大は、国家の統制力を相対的に弱め、国民の間に市場経済的な意識を広める効果をもたらした。また、商才のある人々が富を蓄積する一方で、貧富の差の拡大にも繋がっている。

配給制度の形骸化とチャンマダンの常態化は、北朝鮮社会が国家による完全な統制から、より複雑で多元的な経済・社会構造へと変化しつつあることを示している。しかし、依然として国家の監視と介入は存在し、チャンマダンも不安定な法的地位に置かれている。

9.3. 社会階層(成分)

朝鮮民主主義人民共和国社会において、住民は「出身成分(출신성분チュルシンソンブン韓国語)」と呼ばれる厳格な身分制度によって分類され、その後の人生における教育、職業、居住地、結婚、さらには食糧配給や医療アクセスに至るまで、あらゆる面で大きな影響を受ける。この制度は、国民を体制への忠誠度に基づいて階層化し、支配体制を維持するための重要な手段となっている。

成分の分類:

出身成分は、大きく分けて以下の3つの階層に分類される。

1. 核心階層(핵심계층ヘクシムケチュン韓国語):体制への忠誠度が最も高いとされる人々。金日成と共に抗日パルチザン活動を行った者やその子孫、朝鮮戦争の戦功者、朝鮮労働党の幹部、高級官僚、軍将校などが含まれる。人口の約25~30%を占めるとされる。平壌など都市部への居住が許可され、良質な教育や職業、配給などの面で優遇される。

2. 動揺階層(동요계층トンヨケチュン韓国語):体制への忠誠度が中程度と見なされる人々。一般の労働者、農民、事務員などが多く含まれる。人口の約40~50%を占めるとされる。核心階層ほどの特権はないが、敵対階層のような厳しい差別は受けにくい。

3. 敵対階層(적대계층チョクテケチュン韓国語):体制に非協力的または潜在的に敵対的と見なされる人々。植民地時代の地主、資本家、親日派、宗教家、朝鮮戦争時の越南者(韓国側へ逃れた者)の家族、政治犯の家族などが含まれる。人口の約20~25%を占めるとされる。最も厳しい差別と監視下に置かれ、昇進や良い職業への就職、都市部への居住は困難であり、しばしば思想教育や強制労働の対象となる。

これらの主要3階層は、さらに51の細分類に分けられる。

決定要因と影響:

出身成分は、本人の思想や行動だけでなく、父方および母方の3代前までの祖先の経歴(階級、職業、政治活動など)に基づいて決定される。一度決定された成分を変更することは極めて困難であり、事実上、世襲される。

この制度は、国民の間に不平等と差別を生み出し、社会の流動性を著しく阻害している。個人の能力や努力よりも成分が優先されるため、多くの人々が機会均等から排除され、希望を奪われている。また、相互監視と密告を奨励し、社会に不信感と恐怖を植え付ける役割も果たしている。

変化の様相:

1990年代以降の経済難とチャンマダン(市場)の拡大により、非公式な経済活動を通じて富を築く人々が現れ、出身成分の絶対的な影響力に若干の変化が生じているとの指摘もある。市場での成功は、成分に関わらず一定の経済力をもたらす可能性がある。しかし、政治的な地位や社会的な特権においては、依然として出身成分が決定的な要因であり続けている。

北朝鮮政府は、出身成分制度の存在を公式には認めていないが、多数の脱北者の証言や内部資料により、その存在と深刻な影響が明らかにされている。この制度は、普遍的人権の観点から、国際社会から厳しく批判されている。

9.4. 教育

朝鮮民主主義人民共和国の教育制度は、国家によって完全に管理・統制されており、主体思想に基づくイデオロギー教育が全ての教育段階で重視されている。公式には、全ての国民に無償で教育を受ける権利が保障されているとされる。

義務教育制度:

現行の義務教育は、幼稚園の年長組1年間、小学校5年間、初級中学校3年間、高級中学校3年間の合計12年制である(2012年の制度改編以前は11年制)。就学率は高いとされるが、経済難の中で教材不足や教員の質の低下、児童労働などの問題も指摘されている。

各級学校の現状と教育課程の特徴:

- 幼稚園(유치원ユチウォン韓国語):満5歳からの1年間が義務教育。集団生活への適応や基礎的な読み書き、そして金氏一族への崇拝教育が始まる。

- 小学校(소학교ソハッキョ韓国語):5年制。国語(朝鮮語)、算数、自然、社会、音楽、図画工作、体育などの科目に加え、「偉大な首領金日成元帥様の幼い頃」「敬愛する金正日元帥様の幼い頃」といった革命歴史科目が重要視される。

- 中学校(중학교チュンハッキョ韓国語):初級3年、高級3年の6年制。より専門的な科目に進む。外国語(主にロシア語と英語)教育も行われる。革命歴史や現行政策に関する学習が強化され、軍事訓練も一部導入される。

- 大学(대학교テハッキョ韓国語):金日成総合大学、金策工業総合大学などが代表的な総合大学。その他、専門分野別の単科大学や師範大学、軍事大学などがある。大学進学は出身成分や成績によって厳しく選抜される。卒業後は国家の配置計画によって職場が決定される。

イデオロギー教育の比重:

教育の全段階を通じて、金氏一族への絶対的な忠誠心と主体思想、党の政策を学習させることが最優先される。歴史教育は金日成の抗日闘争を中心に歪曲・美化され、アメリカや日本、韓国に対する敵対心を植え付ける内容が多い。

教育機会の公平性:

公式には教育機会の平等が謳われているが、実際には出身成分や居住地域(特に平壌と地方)によって、教育の質や進学の機会に大きな格差が存在する。特権階級の子弟は、より質の高い教育を受け、エリートコースに進む傾向が強い。経済的困難から、学業を断念せざるを得ない子供たちも少なくない。

北朝鮮の教育は、国民の識字率向上には貢献したものの、思想統制と個人崇拝を徹底する手段として利用されており、批判的思考力や自由な発想を育む教育とは程遠い状況にある。

9.5. 保健・医療

朝鮮民主主義人民共和国の保健・医療システムは、建国以来「人民の健康増進」を掲げ、国家による無償治療制度を原則としてきた。しかし、長年の経済難、国際的孤立、そして資源の軍事優先配分により、医療体制は著しく疲弊しており、国民は十分な医療サービスを受けられない状況にある。

無償医療システムの実際:

- 憲法上は無償治療が保障されているが、実際には医薬品や医療器具の極端な不足、設備の老朽化により、名目的なものとなっていることが多い。

- 患者は、診察は無料で受けられても、必要な医薬品や治療材料は自らチャンマダン(市場)で購入したり、海外の親族からの送金に頼ったりしなければならないケースが多い。賄賂が横行し、質の高い医療アクセスは特権階級や富裕層に限られている。

医療施設および人材の現状:

- 全国に中央病院、道・市・郡人民病院、工場・企業所病院、診療所(リ(村)単位)などが配置されている。しかし、平壌の一部の模範的な病院を除き、地方の医療施設は設備が旧式化し、衛生状態も劣悪であるとされる。

- 医師や看護師などの医療人材は養成されているが、最新の医学知識や技術の習得機会は乏しく、医薬品不足の中で効果的な治療を行えないことが多い。医師の給与も低く、生活のために副業や患者からの謝礼に頼らざるを得ない状況もある。

- 平均寿命は2019年時点で72.3歳と報告されているが、これは飢饉後の回復を示している可能性がある。しかし、乳児死亡率や妊産婦死亡率は依然として比較的高く、特に地方では深刻である。

主要な疾病および健康問題:

- 結核、マラリア、B型肝炎などの感染症が依然として大きな問題である。

- 慢性的な栄養失調が、特に子供や妊婦、高齢者の間で広く見られ、様々な健康問題を引き起こしている。

- 近年は、食生活の変化や喫煙率の高さなどから、高血圧、糖尿病、心血管疾患といった生活習慣病も増加傾向にあるとの指摘もある。

医療アクセスの地域差や質の課題:

- 医療資源は首都平壌に集中しており、地方との格差は極めて大きい。地方では、基本的な医薬品さえ入手困難な場合があり、専門的な治療を受けることはほぼ不可能である。

- 医薬品は国産品もあるが、品質や種類が限られており、多くを輸入に頼っている。しかし、経済制裁により医薬品の輸入も困難になっている。

- 伝統医療(高麗医療)も併用されているが、科学的根拠に基づかない治療法も少なくないとされる。

北朝鮮の保健・医療システムは、無償治療という理念とは裏腹に、深刻な機能不全に陥っており、国民の健康を守るという基本的な役割を果たせていない。国際社会からの人道的な医療支援は行われているものの、根本的な解決には程遠い状況である。

9.6. 言語と文字

朝鮮民主主義人民共和国の公用語は朝鮮語である。国内では一般的に「朝鮮語(조선어チョソノ韓国語)」または「我が国の言葉(우리 말ウリマル韓国語)」と呼ばれる。

文化語(ムンファオ):

北朝鮮で規範とされる標準語は「文化語」と称される。これは、首都平壌の言葉を基礎とし、労働者階級の言語的特徴を取り入れたものと規定されている。しかし、実際には金日成の言葉遣いや指示が強く反映され、政治的・イデオロギー的な色彩が濃い。韓国の標準語とは、語彙、発音、正書法、文法などに差異が見られる(朝鮮語の南北差を参照)。

ハングル専用政策:

文字は、李氏朝鮮の世宗大王によって創製されたハングル(北朝鮮では「朝鮮文字(조선글자チョソングルチャ韓国語)」または「訓民正音(훈민정음フンミンジョンウム韓国語)」と呼ばれる)のみを使用する「ハングル専用政策」を徹底している。建国後、漢字は公式には廃止され、教科書や公文書、出版物などから排除された。これは、民族の主体性の確立と、大衆の識字率向上を目的としたものとされる。ただし、人名や地名、一部の専門用語においては、歴史的な経緯から漢字の知識が間接的に影響している場合がある。

韓国との言語差:

長年の分断と異なる社会体制により、南北間の朝鮮語には無視できない差異が生じている。

- 語彙:北朝鮮では、政治体制やイデオロギーを反映した独自の語彙(例:首領、同志、革命など)が多用される。外来語の受け入れについては、韓国が英語からの借用語を積極的に取り入れるのに対し、北朝鮮はロシア語や中国語からの借用語が一部に見られるものの、基本的には純化政策をとり、外国語起源の言葉を排除または朝鮮語固有の言葉に置き換えようとする傾向が強い。

- 発音・イントネーション:平壌方言を基礎とする文化語は、ソウル方言を基礎とする韓国の標準語と比べて、発音やイントネーションに違いがある。

- 正書法:頭音法則の不適用(例:北「녀자(ニョジャ)」、南「여자(ヨジャ)」、女性の意)、分かち書きの規定の違いなど、正書法にも差異がある。

言語的マイノリティ:

朝鮮民主主義人民共和国は、極めて単一民族的な国家であり、公的に認知された言語的マイノリティは存在しないとされる。国内には少数の華僑が存在するが、彼らが中国語を維持している状況については詳細不明である。脱北者の中には、中国東北部などで長期間生活し、朝鮮語能力が低下したり、中国語の影響を受けたりするケースも見られる。

言語政策は、国家のイデオロギー統制と民族的一体性の強調に深く関わっている。

9.7. 宗教

朝鮮民主主義人民共和国は、公式にはマルクス・レーニン主義の無神論の立場を取り、国家無神論を標榜している。憲法第68条では「公民は信仰の自由を持つ。この権利は宗教の建物を建てたり、宗教儀式のようなものを行うことを許すことによって保障される。宗教を外勢を引き入れたり、国家社会秩序を害するために利用してはならない」と規定し、形式的には信教の自由を保障している。しかし、実際には宗教活動は朝鮮労働党と国家によって厳しく統制・制限されており、真の信教の自由は存在しない。

主要な宗教とその実態:

- 仏教:歴史的に朝鮮半島に深く根付いてきた宗教であり、国内には寺院や文化財が残っている。朝鮮仏教徒連盟という公式組織が存在するが、これは党の指導下にあり、体制宣伝や対外交流の窓口としての役割を担っている。一般住民の信仰活動は極めて限定的である。

- キリスト教(プロテスタント、カトリック):平壌には朝鮮基督教連盟が管理する鳳岫教会やチルゴル教会、朝鮮カトリック教協会が管理する長忠大聖堂など、いくつかの公式な教会が存在するが、これらは主に外国人向け、あるいは体制宣伝用と見なされている。地下教会や家庭教会での信仰活動は厳しく弾圧され、信者は政治犯収容所に送られるなど、過酷な迫害の対象となっている。特に米国との関連が疑われるキリスト教は「スパイ活動の温床」として敵視される。

- 天道教:19世紀に朝鮮で生まれた民族宗教。朝鮮天道教会中央指導委員会が公式組織として存在し、形式的な政党である天道教青友党もある。しかし、これも党の統制下にあり、自由な宗教活動は行われていない。

- シャーマニズム(巫俗信仰):伝統的な民間信仰として一部に残っている可能性はあるが、公式には迷信として否定され、抑圧の対象となっている。

- イスラム教:国内に信者はほとんど存在しないとされる。平壌のイラン大使館敷地内に、大使館員向けのモスクが存在する。

信教の自由の観点からの評価:

北朝鮮における信教の自由は、憲法上の規定とは裏腹に、著しく侵害されている。

- 宗教団体は全て国家の統制下に置かれ、党の方針に従うことが求められる。

- 聖職者の養成や宗教教育、宗教書の出版などは厳しく制限されている。

- 布教活動は禁止されており、私的な信仰告白さえ危険を伴う。

- 金氏一族への個人崇拝が宗教的信仰に取って代わるよう強制されており、主体思想が唯一絶対の思想とされている。

- 宗教を理由とした差別や迫害が横行しており、多くの宗教者が投獄、拷問、処刑の対象となってきた。国際的な人権団体は、北朝鮮を「世界で最もキリスト教徒を迫害している国」の一つとして長年リストアップしている。

このように、北朝鮮では宗教は体制維持の潜在的脅威と見なされ、厳格な統制と抑圧の対象となっている。

9.8. 人権

朝鮮民主主義人民共和国の人権状況は、国際社会から長年にわたり極めて深刻であると指摘され、普遍的人権の基準に照らして多くの重大な問題点が報告されている。これらの問題は、国民の基本的な自由と尊厳を著しく侵害し、体制維持のための道具として利用されている。

9.8.1. 政治犯収容所と強制労働

朝鮮民主主義人民共和国には、多数の政治犯収容所(管理所:관리소クァンリソ韓国語)が存在するとされ、国際人権団体や脱北者の証言、衛星写真などからその実態が報告されている。

- 存在と運営実態:これらの収容所は、体制に批判的と見なされた人々やその家族を、裁判なしに無期限に拘禁するための施設である。推定では15万人から20万人が収容されているとされる。収容所は厳重な警備下にあり、外部からの情報は完全に遮断されている。

- 収監者の処遇:収容者たちは、極めて劣悪な環境下で、飢餓、拷問、強制労働、医療ネグレクト、公開処刑など、非人道的な扱いに苦しんでいる。食糧配給は生命維持に最低限必要な量を大幅に下回り、多くの収容者が栄養失調やそれに関連する病気で死亡している。

- 強制労働:収容者は、鉱山労働、伐採、農作業、工場労働などの過酷な強制労働に従事させられる。労働ノルマは厳しく、達成できない場合は暴力や食糧削減といった懲罰が加えられる。安全対策は皆無に等しく、労働災害も頻発している。

- その他の人権侵害:収容所内では、思想教育や自己批判が強要され、女性収容者に対する性的暴力も報告されている。妊娠した女性に対する強制堕胎や、生まれた乳児の殺害といった残虐行為も証言されている。

これらの政治犯収容所は、国民に対する見せしめとしての役割も果たし、体制への恐怖を植え付けることで反対意見を封じ込めるための重要な装置となっている。

9.8.2. 脱北者

経済的困窮、政治的抑圧、人権侵害などから逃れるため、多くの北朝鮮住民が国外へ脱出(脱北)を試みている。脱北者は、その過程および定着先で様々な困難と人権問題に直面する。

- 脱北の原因と過程:主な原因は、食糧難、貧困、自由の抑圧、政治的迫害、より良い生活への希求などである。脱北は、主に中国との国境を流れる豆満江や鴨緑江を渡る形で行われるが、国境警備隊による監視や発砲の危険、ブローカーによる搾取や人身売買の危険が伴う。

- 脱北者の規模:正確な数は不明だが、これまでに数十万人が脱北したと推定される。多くは中国国内に潜伏しているとされる。

- 国内外の定着状況:

- 中国:中国に逃れた脱北者の多くは、不法滞在者として扱われ、常に強制送還の恐怖に晒されている。女性は人身売買の対象となりやすく、強制結婚や性的搾取の被害に遭うケースも多い。

- 韓国:韓国にたどり着いた脱北者は、法律に基づいて保護され、定着支援を受ける。しかし、韓国社会への適応、差別、トラウマなど、多くの課題に直面する。

- その他の国:一部の脱北者は、東南アジアなどを経由して、日本、アメリカ、ヨーロッパ諸国などに亡命し、難民認定を求めている。

- 直面する人権問題や法的地位:中国で拘束された脱北者は、北朝鮮に強制送還されると、反逆罪などで厳罰に処せられ、政治犯収容所に送られるか、最悪の場合処刑されることもある。これは難民条約のノン・ルフールマンの原則に反すると国際的に批判されている。定着先の国々でも、言語の壁、文化の違い、PTSD、就職難など、多くの困難を抱える。

脱北者問題は、北朝鮮の人権状況の深刻さを象徴するとともに、関係国の対応や国際的な保護体制のあり方が問われる複雑な問題である。

9.8.3. 表現・思想・良心の自由

朝鮮民主主義人民共和国においては、表現の自由、思想・良心の自由は憲法で保障されているとされるものの、実際には国家によって極めて厳しく制限・抑圧されている。

- 言論統制:新聞、テレビ、ラジオ、出版物など、全てのメディアは朝鮮労働党の完全な統制下にあり、政府のプロパガンダ機関として機能している。政府や最高指導者を批判する言論は一切許されず、そのような行為は重大な政治犯罪と見なされる。

- 情報アクセス制限:国民は、海外の自由な情報から完全に遮断されている。インターネットへのアクセスは極めて一部の特権階級に限られ、国内では政府が管理するイントラネット「光明網」のみが利用可能であるが、その内容も厳しく検閲されている。外国のラジオ放送を聴取することも禁止されており、発覚した場合は処罰の対象となる。

- 報道の自由の欠如:独立した報道機関は存在せず、ジャーナリストは党の指示に従って報道することが求められる。北朝鮮の報道の自由度は、国際的なランキングで常に世界最低レベルに位置付けられている。

- 思想・良心の自由の抑圧:主体思想が唯一絶対の指導理念とされ、国民は幼少期から金氏一族への忠誠と主体思想の学習を強要される。異なる思想を持つことや、体制に疑問を抱くことは許されない。宗教活動も厳しく制限され、特定の信仰を持つ者は迫害の対象となる(詳細は宗教の項を参照)。

- 芸術・文化活動の統制:文学、音楽、美術、映画など、全ての芸術・文化活動は党の指導下に置かれ、体制賛美やプロパガンダの手段として利用される。自由な創作活動は不可能である。

- 集会・結社の自由の欠如:政府の許可なく集会を開いたり、独立した団体を結成したりすることはできない。全ての社会団体は党の指導下に置かれる。

これらの自由の抑圧は、国民から批判的思考力や多様な価値観を奪い、体制への盲従を強いるためのものである。具体的な事例として、体制批判的なビラを撒いた者や、韓国のドラマを視聴した者が厳罰に処せられたといった報告が多数存在する。

10. 文化

朝鮮民主主義人民共和国の文化は、朝鮮労働党による厳格な指導と主体思想に基づくイデオロギーによって強く規定されており、社会主義リアリズムを基調とした集団主義的な性格を持つ。伝統文化の要素も一部取り入れられているが、それも体制の正当化や国民統合の手段として解釈・利用されることが多い。

10.1. 文化政策と主体芸術

朝鮮民主主義人民共和国の文化政策は、朝鮮労働党の宣伝扇動部によって統括され、文化芸術を「革命と建設の強力な思想的武器」と位置づけている。その基本方針は、金日成・金正日主義、特に主体思想を具現化し、国民の思想教育と体制への忠誠心高揚に貢献することにある。

主体芸術(주체예술チュチェイェスル韓国語)は、この文化政策の中心的な概念であり、以下のような特徴を持つ。

- 党への忠誠と首領への崇拝:全ての芸術作品は、党の指導性を賛美し、金氏一族の偉大さを称える内容であることが求められる。

- 社会主義リアリズム:現実を社会主義革命の発展過程として描き、肯定的英雄像を通じて人民を教化・鼓舞することを目的とする。

- 集団主義:個人の創造性よりも集団の力と団結を強調する。大規模なマスゲームや集団創作が奨励される。

- 民族的伝統の「創造的継承」:伝統文化の要素(民謡、民族舞踊など)を取り入れつつも、それを主体思想の観点から再解釈し、社会主義的な内容を付与する。

- 大衆性・人民性:芸術は人民に奉仕するものであり、分かりやすく、革命的なメッセージを伝えるべきであるとされる。

このような文化政策は、芸術家や文化人の自由な創作活動を著しく制限し、文化の多様性を損なっている。芸術作品は、思想統制の道具として機能し、プロパガンダの色彩が極めて強いものが多い。文化の創造性や個人の表現の自由という観点からは、主体芸術は多くの批判を受けている。

10.2. 文学・芸術

朝鮮民主主義人民共和国の文学・芸術は、朝鮮労働党の厳格な指導と検閲の下に置かれ、主体思想と社会主義リアリズムを基本原則として展開されている。思想統制が創作活動に大きな影響を与えている。

10.2.1. 文学

北朝鮮の文学は「主体文学」と呼ばれ、党の政策を宣伝し、首領を賛美し、人民を革命的に教化する役割を担う。

- 特徴:社会主義建設の英雄的な人物像、抗日闘争の美化、集団主義の称揚などが主要なテーマとなる。個人の内面描写よりも、社会全体の目標達成に向けた努力や献身が強調される。

- 主要な作家と作品:金日成や金正日の著作(またはその名を冠した作品)が最高の文学とされ、模範とされる。その他、体制に貢献した作家や詩人が存在するが、国際的に知られた作家は少ない。作品の多くは政治的プロパガンダの色彩が濃い。

- 役割と限界:文学は「思想教育の強力な武器」と位置づけられるが、その内容は画一的で、自由な創作や批判精神は許されない。文学の多様性や芸術的深みは著しく制限されている。

10.2.2. 美術

北朝鮮の美術は、社会主義リアリズムの様式が支配的であり、首領の肖像画、革命歴史画、プロパガンダポスターなどが主要なジャンルである。

- 朝鮮画(조선화チョソヌァ韓国語):伝統的な朝鮮画の技法を用いつつ、社会主義的なテーマを描く。

- 油画、彫刻:首領や英雄の巨大な銅像、記念碑的建造物などが多数制作されている。絵画も同様に、体制賛美の内容が多い。

- 代表的な美術団体:万寿台創作社(만수대창작사マンスデチャンジャクサ韓国語)は、国内最大の美術制作集団であり、首領の肖像画から巨大モニュメント、プロパガンダ美術品まで幅広く制作している。

10.2.3. 音楽・舞踊

音楽と舞踊もまた、体制賛美と思想教育の重要な手段である。

- 音楽:

- 革命歌謡:金日成・金正日を称える歌、党を賛美する歌、社会主義建設を鼓舞する歌などが大量に創作され、広く普及している。

- 民族音楽:伝統的な民謡や楽器も、主体思想に基づいて再解釈され、演奏される。

- 現代音楽:普天堡電子楽団や牡丹峰楽団など、電子楽器を取り入れた楽団も登場し、若者向けのポピュラー音楽も存在するが、歌詞の内容は体制賛美が中心である。

- 主要な楽団:功勲国家合唱団、朝鮮人民軍協奏団、銀河水管弦楽団(現在は解散)など、国家的な楽団が多数存在する。

- 舞踊:革命的なテーマや民族的な要素を取り入れた集団舞踊が特徴的である。アリラン祭などで見られる大規模なマスダンスはその代表例。

10.2.4. 映画

北朝鮮の映画産業は、国家によって厳格に管理され、プロパガンダと思想教育の重要な手段として位置づけられている。金正日は映画に深い関心を持ち、自ら「映画芸術論」を著したとされる。

- 特徴:社会主義リアリズムに基づき、革命闘争の英雄や模範的な労働者を描いた作品が多い。首領の偉大さや党の政策の正しさを強調し、敵対勢力(特に米日韓)に対する敵愾心を煽る内容も含まれる。

- 主要な映画作品:「血の海」「花を売る乙女」「ある自衛団員の運命」などの「不朽の古典的名作」とされる作品群は、金日成時代の抗日闘争や社会主義建設をテーマにしている。近年では、技術的な水準の向上も見られるが、イデオロギー的な制約は変わらない。

- プロパガンダ機能:映画は、国民に対して体制の価値観を植え付け、思想統制を強化するための強力な道具として利用される。娯楽性よりも教化・宣伝機能が優先される。

- 映画製作・配給:朝鮮芸術映画撮影所などが主要な製作拠点で、製作から配給、上映まで国家が一元的に管理している。

総じて、北朝鮮の文学・芸術は、朝鮮労働党のイデオロギーと政治的目的によって強く方向づけられており、自由な表現や多様な価値観の探求は著しく制限されている。

10.3. 大衆文化とマスゲーム

10.3.1. アリラン祭とマスゲーム

アリラン祭(아리랑 축제アリランチュクチェ韓国語)は、朝鮮民主主義人民共和国で定期的に開催される世界最大規模の集団体操および芸術公演である。数万人から十数万人の出演者が参加し、精密に計算された動きと色彩豊かな背景画(人文字やカードセクション)によって、壮大なスペクタクルを繰り広げる。

- 内容:アリラン祭の演目は、朝鮮民族の歴史、抗日闘争、朝鮮戦争、社会主義建設の成果、そして何よりも金日成・金正日・金正恩という歴代指導者の偉業を賛美する内容で構成される。伝統民謡「アリラン」の旋律を基調としつつ、革命歌謡や現代的な音楽、アクロバット、舞踊などが組み合わされる。

- 開催状況:主に国家の重要な記念日(太陽節、建国記念日など)に合わせて、平壌の綾羅島メーデースタジアムで開催される。外国人観光客の誘致も目的の一つであり、高額な観覧料が設定される。

- 政治的・社会的意味:

- 体制宣伝:国家の威力と指導者の偉大さを内外に誇示するプロパガンダの手段。

- 国民統合:長期間の厳しい訓練を通じて、参加者に集団主義精神と体制への忠誠心を植え付け、国民の一体感を醸成する。

- 外貨獲得:外国人観光客からの収入は、貴重な外貨獲得源となる。

- 人権問題:大規模な動員(特に児童・学生)や過酷な訓練は、国際社会から人権侵害であるとの批判を受けている。

マスゲームは、北朝鮮の集団主義文化と体制の動員力を象徴するものであるが、同時にその背後にある国民の犠牲や人権問題も指摘されている。限られた範囲での大衆娯楽は存在するものの、それらもまた国家の統制下にあり、思想教育の手段として利用されることが多い。

10.4. スポーツ

朝鮮民主主義人民共和国では、スポーツは国民の体力向上、精神鍛錬、そして国家の威信発揚のための重要な手段と位置づけられている。

- 主要な人気スポーツ:

- サッカー:最も人気のあるスポーツの一つであり、国内リーグ(最上級蹴球連盟戦)も存在する。男子代表チームは、1966年FIFAワールドカップ・イングランド大会でベスト8に進出し、「千里馬(チョンリマ)」の愛称で知られた。2010年FIFAワールドカップ・南アフリカ大会にも出場した。女子代表チームも国際大会で好成績を収めている。

- バスケットボール:人気があり、金正日総書記が愛好していたことでも知られる。元NBA選手のデニス・ロッドマンが数度訪朝し、金正恩委員長と面会したことは話題となった。

- ウエイトリフティング:オリンピックなどの国際大会で多くのメダルを獲得している得意種目の一つ。

- 卓球、柔道、レスリング、ボクシング、体操競技なども、国際大会で成果を上げている。

- テコンドー:朝鮮半島発祥の武道であり、国技として奨励されている。

- 選手育成システム:幼少期からのエリート教育が重視され、各道・市にスポーツ学校が設置されている。優秀な選手は国家的な支援を受け、集中的な訓練を行う。スポーツ選手の生活は比較的優遇されるが、成績不振の場合や政治的な問題が生じた場合には厳しい処遇を受けることもある。

- 国際大会での成果:オリンピックやアジア競技大会などの国際大会には積極的に選手を派遣し、特にウエイトリフティング、レスリング、柔道、体操、卓球などでメダルを獲得してきた。国際大会での勝利は、国威発揚のプロパガンダとして大々的に報道される。

- スポーツを通じた国民統合:スポーツは、国民の愛国心や一体感を高めるための手段としても利用される。マスゲームなど、スポーツと芸術を融合させた大規模な集団体操も行われる。

しかし、選手の自由な海外移籍や活動は認められず、ドーピング問題や八百長疑惑が指摘されることもある。また、国際的なスポーツ交流も政治情勢に大きく左右される。

10.5. 食文化

朝鮮民主主義人民共和国の食文化は、朝鮮半島共通の伝統を基盤としつつ、社会主義体制下の食糧事情や地域的特性を反映して独自の変化を遂げてきた。

- 代表的な北朝鮮料理:

- 平壌冷麺(평양랭면ピョンヤンレンミョン韓国語):最も有名な北朝鮮料理の一つ。ソバ粉を主原料としたコシのある麺を、肉や野菜の出汁が効いた冷たいスープで食す。玉流館(オンリュグァン)などの有名店がある。

- 咸興冷麺(함흥랭면ハムンレンミョン韓国語):ジャガイモやサツマイモのデンプンを主原料としたコシの強い麺を、辛いコチュジャンベースのタレで和えて食す。

- 温飯(온반オンバン韓国語):鶏肉やキノコなどの具材とご飯を温かいスープに入れた料理。

- クッパ:スープにご飯を入れた料理の総称。様々な種類がある。

- ジャガイモ料理:北朝鮮ではジャガイモが重要な作物であり、ジャガイモのチヂミ(カムジャブチムゲ)、ジャガイモの団子(カムジャオンシミ)など、多様なジャガイモ料理が存在する。

- スンデ:豚の腸に豚の血や餅米、野菜などを詰めたソーセージ。

- キムチ:朝鮮半島共通の漬物。地域によって特色がある。

- 食生活の特徴:

- 主食は米とトウモロコシ。その他、ジャガイモ、大豆、雑穀なども重要な食料源。

- 肉類(特に牛肉、豚肉)の消費は少なく、鶏肉や魚介類(主に沿岸部)がタンパク源となる。

- 野菜は季節のものが中心。保存食としてキムチや漬物が重要。

- 調味料は、醤油、味噌(テンジャン)、コチュジャンなどが用いられる。

- 食糧難による変化:1990年代の「苦難の行軍」以降、慢性的な食糧不足が続いており、食生活は大きな影響を受けている。主食が米からトウモロコシやジャガイモに置き換わったり、山菜や野草を代用食としたりすることもあった。タンパク質やビタミンの不足は深刻な健康問題を引き起こしている。

- 地域ごとの食文化の違い:

- 平壌を中心とする西部地域と、咸興を中心とする東部地域では、冷麺のスタイルが異なるなど、地域ごとの食文化に違いが見られる。

- 山間部では雑穀や山菜、沿岸部では魚介類を中心とした食生活となる。

国家による食糧配給制度は事実上崩壊しており、多くの国民はチャンマダン(非公式市場)で食料を調達しているが、価格の変動や入手困難な食材も多い。

10.6. メディアと統制

朝鮮民主主義人民共和国におけるメディアは、朝鮮労働党の厳格な統制下にあり、国民に対する思想教育、体制賛美、プロパガンダの重要な手段として機能している。報道の自由や情報への自由なアクセスは存在しない。

- 主要な国営メディア:

- 朝鮮中央通信(KCNA):国家の公式通信社。国内外のニュースを配信するが、全て政府の見解を反映したもの。

- 労働新聞(로동신문ロドンシンムン韓国語):朝鮮労働党中央委員会の機関紙。党の政策や指導者の動向を伝える最も権威ある新聞。

- 民主朝鮮(민주조선ミンジュチョソン韓国語):最高人民会議常任委員会および内閣の機関紙。

- 朝鮮中央テレビ:国営テレビ局。ニュース、ドキュメンタリー、ドラマ、音楽番組などを放送するが、全て体制賛美とイデオロギー教育の内容。

- 朝鮮中央放送、平壌放送:国営ラジオ局。国内向けおよび国外向けの放送を行う。

- 厳格な報道統制および検閲の実態:

- 全てのメディア(新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、出版物、インターネット)は、党宣伝扇動部の指導と検閲を受ける。

- 政府や最高指導者、党の政策に批判的な内容、体制にとって不都合な情報は一切報道されない。

- 報道内容は事前に厳しくチェックされ、党の方針に沿ったものだけが許可される。

- ジャーナリストは党員であることが求められ、党の「報道戦士」として活動することが期待される。独立したジャーナリズムは存在しない。

- 国際的な報道の自由度ランキングでは、常に世界最低レベルに位置付けられている。

- 情報へのアクセス制限:

- 一般国民は、海外の自由な情報から完全に遮断されている。

- 外国の新聞、雑誌、書籍の持ち込みや閲覧は厳しく制限される。

- 外国のテレビ・ラジオ放送の視聴・聴取は禁止されており、発覚した場合は処罰の対象となる。

- インターネットへの自由なアクセスは、ごく一部の特権階級や研究者に限られる。国内では政府管理下のイントラネット「光明網」のみが利用可能で、その内容も検閲されている。

- 携帯電話やDVD、USBメモリなどを通じて、韓国のドラマや映画、音楽などの外部情報が非公式に流入しているとされるが、当局は厳しく取り締まっている。

メディアと情報は、北朝鮮において国民を思想的に統制し、体制を維持するための最も重要な道具の一つであり、国民の知る権利や表現の自由は著しく侵害されている。

10.7. 祝日・休日

朝鮮民主主義人民共和国の祝日・休日は、国家のイデオロギーや歴史、指導者崇拝を反映したものが中心であり、民俗的な節日も一部残されている。これらの祝祭日は、国民の体制への忠誠心を高め、社会の一体感を醸成するための重要な機会として位置づけられている。

主要な国家の祝日:

- 太陽節(태양절テヤンジョル韓国語):4月15日。建国者である金日成主席の誕生日。国家最大の祝日とされ、大規模な祝賀行事、芸術公演、マスゲーム、忠誠の誓いの集いなどが全国各地で行われる。

- 光明星節(광명성절クァンミョンソンジョル韓国語):2月16日。第2代最高指導者である金正日総書記の誕生日。太陽節に次ぐ重要な祝日として盛大に祝われる。

- 共和国創建記念日: