1. 概要

ホーマー・ベザレル・ハルバートは、1863年にアメリカ合衆国バーモント州で生まれ、神学教育を受けた後、1886年に李氏朝鮮に渡り、育英公院の教師として近代教育の導入に貢献した。彼はハングルの科学性と優秀性に深く魅了され、その研究と普及に生涯を捧げ、初のハングル地理教科書『士民必知』を編纂した。また、朝鮮語の文法や分かち書きの導入にも尽力し、言語学的な業績を残した。

ハルバートは大韓帝国の高宗皇帝から厚い信頼を得て、その外交顧問として日本の侵略に抵抗する活動を支援した。特に乙巳条約の不法性を国際社会に訴え、ハーグ密使事件を支援するなど、韓国の独立を守るために献身的に活動した。日本による追放後もアメリカで韓国独立運動を支援し続け、三・一運動を積極的に支持し、韓国自由大会にも参加した。

彼の朝鮮民族に対する深い理解と愛情は、その人類学的見解や多くの著作にも表れている。晩年には、独立した韓国を再訪するも逝去し、生前の遺志に従い韓国の地に埋葬された。大韓民国政府は彼の功績を称え、外国人として初めて建国勲章を追叙し、彼は今日、韓国で最も尊敬される外国人の一人として記憶されている。

2. 初期人生と教育

2.1. 出生と家族背景

ホーマー・ベザレル・ハルバートは、1863年1月26日にアメリカ合衆国バーモント州ニューヘイブンで、父カルビン・バトラー・ハルバートと母メアリー・エリザベス・ウッドワード・ハルバートの間に、3男3女の次男として生まれた。父カルビンは神学者であり、バーモント州のミドルベリー大学総長を務めた人物である。母メアリーはダートマス大学の創設者であるエリザー・ウィーロックの曾孫にあたり、彼女の父がスリランカとインドで宣教師として活動していたため、メアリー自身はスリランカで生まれた。ハルバートは「原則は勝利よりも重要である(Character is more fundamental than victory)」という家訓のもとで育った。彼の韓国名は、허할보ホ・ハルボ韓国語(許轄甫キョ・カッポ韓国語)、허흘법ホ・フルボプ韓国語(許訖法キョ・キルボプ韓国語)、할보ハルボ韓国語(轄甫カッポ韓国語)、そして「헐벗」(ハルボッ)など、複数存在した。

2.2. 教育

ハルバートはセントジョンズベリー・アカデミーとダートマス大学を卒業した後、1884年にユニオン神学校に入学し、神学を学んだ。しかし、1882年に米朝修好通商条約を締結した李氏朝鮮が、英語と近代式教育を担う教師の派遣をアメリカに要請したことを受け、ハルバートは朝鮮への派遣を志願した。当初は1884年の甲申政変により計画が延期されたが、彼は朝鮮と東アジアに関する学習を続け、朝鮮の政情が安定すると、1886年にユニオン神学校での学業を中断して朝鮮へ出発した。

3. 韓国での宣教および教育活動

ハルバートは朝鮮に到着後、教育者として大きな足跡を残し、その活動は朝鮮の近代化に多大な影響を与えた。

3.1. 育英公院での教員時代

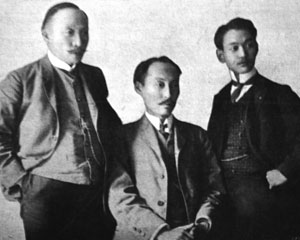

ハルバートは1886年7月5日にデルゼル・A・バンカー、ジョージ・W・ギルモアと共に済物浦に到着し、すぐにソウルへ向かった。彼らは朝鮮初の国営近代学校である育英公院の教師となり、ハルバートは英語と地理を担当した。彼は王族や貴族の子弟を教え、1888年3月頃からは済衆院学堂でも毎日2時間学生を教えた。ハルバートは朝鮮入国直後から韓国語の学習を開始し、学生を適切に指導するためには韓国語の習得が不可欠であると考え、自費で個人教師を雇って学んだ。彼の回顧録には「学び始めて4日でハングルを読み書きできるようになり、1週間で朝鮮人がこの偉大な文字を軽視していることに気づいた」と記されている。彼は非常に積極的に韓国語を学び、3年後にはハングルで書籍を執筆できるほどの能力を身につけた。

高宗は育英公院の学生を宮廷に呼び、英語の試験を実施することがあった。高宗は英語を知らなかったにもかかわらず、ハングルで発音が表記されたものを見て英語の文章を読み上げた。ハルバートはこの光景を見て、別途の発音記号なしに直接英語の発音を表記できるハングルの優秀性を悟り、本格的にハングルの研究を始めたという。

3.2. 培材学堂および教育界への貢献

ハルバートは1893年10月14日にアメリカ監理教会の宣教師として再び朝鮮に入国し、宣教活動を開始した。彼は監理教会出版部である三文出版社の責任者を務め、培材学堂で学生を教えた。培材学堂では、後の大韓民国初代大統領となる李承晩、徐載弼、周時経などが彼の教えを受けた。ハルバートは漢城府に来る前にアメリカの出版社で出版に関する教育を受けており、シンシナティから最新式の印刷機を導入した。三文出版社は彼が赴任して1年足らずで、伝道誌や宗教書を100万ページ以上印刷し、経営が自給自足できる水準に達した。1895年には2年間休刊していた英文月刊誌『韓国消息』を再発行し、初の英文小説韓国語翻訳版である『天路歴程』を出版した。彼の妻メイ・ハンナも梨花学堂で音楽を教え、外国人子女を自宅で指導した。

3.3. 言論および出版活動

ハルバートは、朝鮮の言論と出版活動にも深く関与した。彼は1892年から1898年にかけて月刊誌『The Korean Repository』の編集者を務めた。1901年には自ら英文月刊誌『The Korea Review』を創刊し、1906年まで発行した。この雑誌を通じて、彼は朝鮮の文化、歴史、政治状況を国際社会に紹介し、日本の朝鮮侵略に対する批判的な見解を表明した。

1896年4月には、徐載弼や周時経らと共に、朝鮮初の民間新聞である『独立新聞』の発刊を支援し、『独立新聞』はハルバートが責任者を務めていた三文出版社で印刷された。さらに、彼は1903年からタイムズの客員特派員を、1904年にはAP通信の客員特派員を務め、日露戦争を深く取材し、その記事を配信した。

3.4. YMCA活動

ハルバートは韓国YMCAの創設にも参加し、初代会長を務めた。彼はこの組織を通じて、韓国の青年に対する啓蒙運動に尽力し、近代的な知識と価値観の普及に貢献した。

4. ハングル研究と普及

ハルバートはハングルに対して深い関心と尊敬の念を抱き、その研究と普及に多大な貢献をした。

4.1. ハングルの優秀性に関する研究

ハルバートは、高宗が英語の文章をハングルで表記された発音記号なしに読み上げるのを見て、ハングルの科学性と優秀性を深く認識した。彼はハングルを「現存する文字の中で最も優れた文字」と称賛し、難しい漢字の代わりにハングルの使用を奨励した。1892年には『ハングル』(The Korean Alphabet)という論文を発表し、世宗大王によるハングル創製を「人類史において輝かしい業績」と称賛した。1903年にはアメリカのスミソニアン協会年次報告書にハングルの優秀性に関する論文を発表し、「意思疎通の媒体としてハングルは英語のアルファベットよりも優れている」と結論付けた。

4.2. 教科書編纂と普及

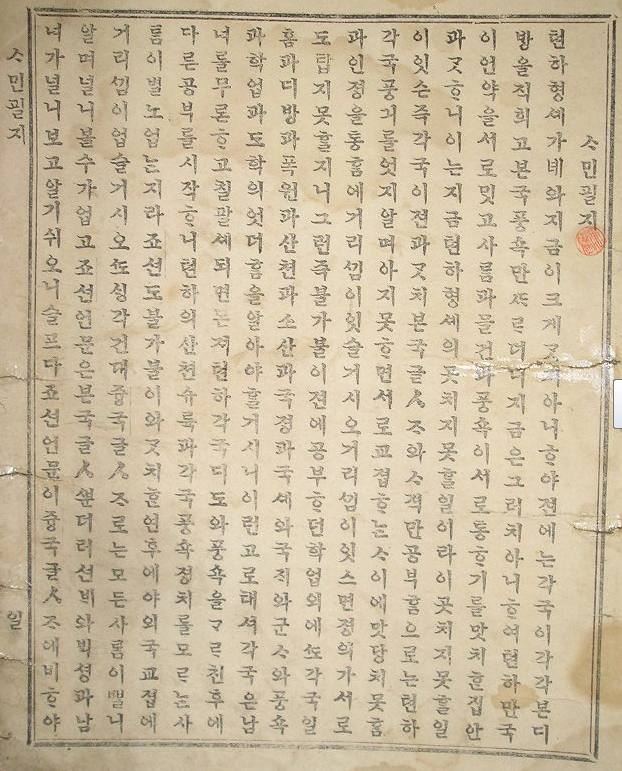

1889年、ハルバートは韓国初の純ハングル地理教科書である『士民必知』を執筆し、育英公院の教材として使用した。この書籍には世界の地理、社会、文化に関する内容が盛り込まれていた。彼はこの本の序文で、当時の朝鮮の支配層が漢字のみを固執し、ハングルを軽視していることを批判的に記した。彼は「朝鮮の諺文(ハングル)は中国の文字に比べて非常に重要であるにもかかわらず、人々はその重要性を知らず軽視しているのは、いかに惜しいことか」と記している。彼は1908年までに合計15冊のハングル教科書を出版した。

また、ハルバートは韓国の歴史にも深い関心を寄せ、1903年には尹基進が書いた朝鮮歴史書『大東紀年』の出版を支援した。1908年には、観立中学校の教え子であった呉聖根と共に、純ハングルの歴史教科書『大韓歴史』を出版した。この本は上・下巻で企画されたが、下巻は出版されず、上巻のみが発行された。しかし、1909年には日本の検閲により発禁処分となり、出版社の書籍はすべて日本警察によって没収され焼却された。

4.3. 言語学的貢献

ハルバートは、培材学堂で教えた弟子の周時経と共にハングルを研究し、ハングルへの分かち書き、句読点(ピリオドやコンマ)の導入を積極的に提唱した。彼はまた、国文研究会の必要性を高宗に何度も進言した。さらに、彼は韓国語とインドのドラヴィダ語を比較研究した論文も発表している。これは彼の母方の祖父がインド宣教師であったこと、そして母親がインドで生まれたという背景と関連している。彼はアリランを初めて楽譜に採譜し、国際社会に紹介した人物でもある。

5. 大韓帝国独立運動支援

ハルバートは、朝鮮の主権回復と独立のために献身的な努力を傾けた。

5.1. 高宗の信頼と外交活動

1890年代中頃、朝鮮が日本帝国からの脅威に直面する中で、ハルバートは日本の侵略行為を目の当たりにし、朝鮮の国内および国際政治、外交問題に関心を抱くようになり、朝鮮の自主権回復運動に献身し始めた。1895年の乙未事変以降、ハルバートは高宗を護衛し、最側近として補佐役および助言者となり、アメリカをはじめとする西欧諸国との外交および対話の窓口を務めた。ハルバートは高宗から最も厚い信頼を得た外国人であった。

ハルバートは当初、日本を改革の推進者と見なし、ロシアを反動的と見ていたため、朝鮮における日本の関与に対して肯定的な態度をとっていた。しかし、1905年9月には、日本が大韓帝国を保護国化しようとする計画を批判し、その立場を転換した。

5.2. 乙巳条約反対と国際社会への訴え

1905年、日本帝国が大韓帝国の外交権を奪う乙巳条約が締結された後、ハルバートは乙巳条約の不法性と無効性を国際社会に知らせようと尽力し、大韓帝国の自主独立を主張した。彼は1905年に高宗皇帝から特使に任命された。彼に与えられた任務は、乙巳条約の無効性を知らせる高宗皇帝の親書をアメリカ大統領セオドア・ルーズベルトに伝えることであった。ハルバートは自身の任務を駐韓アメリカ公使に通知した後、直ちに出発した。

しかし、ワシントンD.C.では、ルーズベルト大統領はもちろん、国務長官エリフ・ルートとも面会できなかった。彼はアメリカ上院外交委員会に提出した声明書で、親書の受け取り拒否が「青天の霹靂」であり、その理由が全く理解できないと述べた。彼は、韓米両国が友好条約上の約束があり、両国の公使館がソウルとワシントンに駐在している事実を訴えた。ハルバートは、この措置が単なる不注意によるものではなく、事前に計画された拒否であると断定した。彼が面会許可を得る前日、アメリカ政府は、まだ親書が届けられていないにもかかわらず、親書の内容を知りながらも、高宗と朝鮮政府には一言も告げずに、朝鮮政府と民衆が日本の政治に満足しているという日本側の一方的な声明書を受理していた。駐韓公使館には撤収命令が打電され、韓国政府との一切の通信連絡が途絶された後、ようやく彼に面会が許可されたのである。

:私は大統領が親書を熱烈に歓迎するであろうと推測したために親書を接収しないという回頭は実に青天の霹靂であった。色々にその理由を考えてみたが全然理解することが出来なかった。私が親書を携えて国務省を訪問した時にも彼らは忙しくて会ってくれることが出来ないというのであった。この瞬間に韓国が死境に直面して苦悶していることを想起して韓米両国は友好条約上約束があることと両国の公使館がソウルとワシントンに駐在している事実を考えてくれと言った。

:私はこういう措置が単純な不注意によるものではないかと断定した。皇帝親書の拒否は明らかに予め計画されたものと看做され他の拒否の理由はあり得なかった。国務省当局者から明日来いという話を聞いて翌日再び訪ねて行ったがやはり忙しいから明日来いと拒絶された。

:私はホワイトハウスへ駆けつけ面会を請うとロビーに秘書が出てきて単刀直入にその親書内容は皆知っているので国務省へ行って適当にやってみろと言うのであった。私はまた翌日を待たなければならなかった。しかし私が最後に面会許可を受けた前日、行政部はまだ伝達はされていないが親書内容も知っていながら皇帝と朝廷には一言半句も告げずに韓末朝廷と白姓は日本政治に対して満足しているという日本側の一方的な声明書を受理した。駐韓公使館には撤収命令を打電し韓国政府と一切の通信連絡を途絶してしまった。そしてからこそようやく私に面会が許可されたのである。

アメリカはすでに1905年7月に桂・タフト協定を締結し、日本の韓国支配権を認めていたため、高宗が特使を通じて親書を伝えようとしたことは、1882年に朝鮮とアメリカ間で締結された米朝修好通商条約に基づく正常な外交行為であったにもかかわらず、拒否されたのである。ルーズベルト大統領は、ノーベル平和賞受賞者であるにもかかわらず、力の論理に忠実であり、弱小国と締結した国家間条約を無責任に破棄した。米朝修好通商条約を正面から違反したアメリカの行動により、日本の大韓帝国併合は加速の一途をたどることになった。

5.3. ハーグ密使事件支援

ハルバートは1906年に大韓帝国に戻った後も、アメリカをはじめとする列強諸国に乙巳条約の不当性を知らせる役割を続けた。1907年、高宗の密書を受け、秘密裏にオランダハーグで開かれた万国平和会議に、李儁、李相卨、李瑋鍾の3名の秘密特使を派遣するのに大きく貢献した。彼は統監府の監視を逃れて事前工作に大きく貢献したため、「第4の特使」とも呼ばれる。

しかし、これを察知した日本帝国の妨害により、ハーグ特使たちは会議場に入場することすらできず、結局失敗に終わった。この事実が日本帝国に知られることとなり、これを口実として日本帝国は、目の上の瘤であったハルバートを大韓帝国から事実上追放した。1907年7月、ハーグ平和クラブで日本の不当性を糾弾した後、ソウルに戻ることなくアメリカへ渡ったハルバートは、アメリカで徐載弼や李承晩などの在米独立運動家たちを積極的に支援し、彼らの活動に力を添えた。彼はアメリカ各地を回りながら日本帝国の侵略行為を非難し、韓国の独立を訴え続けた。

5.4. アメリカにおける独立運動支援

1908年、ハルバートはアメリカマサチューセッツ州スプリングフィールドに定住し、スプリングフィールド・フェイス会衆教会で牧師の按手を受けた。彼はアメリカ全土および世界各地の会議や講演で日本帝国の侵略を糾弾し、韓国の独立に関する文章を執筆した。1918年には、呂運弘と共にパリ講和会議に提出するための「独立請願書」を作成した。

彼は1919年の三・一運動後には、これを支持する記事を徐載弼が主宰する雑誌に発表し、アメリカ上院外交委員会に日本の残虐行為を告発した。1942年にはワシントンD.C.で開かれた韓国自由大会に出席した。

1944年、彼は「韓国問題研究会」が刊行する『韓国の声』という冊子の中で、ルーズベルト大統領が乙巳条約直後に高宗皇帝の要請を受け入れなかったために東洋の歴史が変わり、アメリカが親日政策をとったために太平洋戦争が起こったと主張した。

6. 人類学的見解

ホーマー・ハルバートは、朝鮮と日本が同じ二つの人種タイプを持っていると述べたが、日本は主にマレー系であり、朝鮮は主に満州・朝鮮系であると主張した。彼は、朝鮮が身体的には主に北方タイプであるとしながらも、マレー要素が朝鮮の最初の文明を発展させたという自身の主張を否定するものではないとした。また、マレー要素が朝鮮半島全体の言語にその主要な特徴を課したと述べた。ハルバートは、朝鮮には1000年以上前に停止した中国の血との遺伝的混合があったと述べた。

7. 思想と著作

7.1. 主要な思想と観点

ハルバートは、朝鮮の近代化に対して深い関心を持ち、西洋の技術と制度の導入を支持した。しかし、彼の近代化観は、単なる物質的な進歩に留まらず、キリスト教的価値観に基づいた精神的・道徳的な発展を重視するものであった。彼は、日本の植民地主義に対しては明確な批判的立場を取り、特に日本の世俗的な近代化がキリスト教に触発された近代化よりも劣ると考えていた。

彼は朝鮮の文化と社会に対して深い理解と愛情を示し、ハングルやアリランといった朝鮮固有の文化遺産の価値を高く評価した。彼の思想は、朝鮮の自主独立と民族的アイデンティティの尊重を基盤としており、日本の支配下にあった朝鮮の苦境を国際社会に訴える原動力となった。

7.2. 代表的な著作と論文

ハルバートは、朝鮮に関する多くの書籍や論文を執筆し、その歴史、文化、そして政治状況を国際社会に紹介した。

- 『士民必知』(1889年):韓国初の純ハングル地理教科書。

- 『The Korean Repository』(1892年 - 1898年):月刊誌の編集長を務めた。

- 『Sign of the Jumna』(1903年)

- 『Search for a Siberian Klondike』(1903年)

- 『The History of Korea』(1905年):朝鮮の歴史書で、約半世紀にわたりアメリカで標準的な資料として使用された。

- 『Comparative Grammar of Korean and Dravidian』(1905年):朝鮮語とドラヴィダ語の比較文法に関する論文。

- 『The Passing of Korea』(1906年):日本の朝鮮支配を批判した著作であり、グリフィスの『Hermit Kingdom』やイザベラ・バード・ビショップの『Corea and her neighbors』と並び、朝鮮末期の三大外国人記録の一つとされる。

- 日本語訳として『朝鮮亡滅 上-古き朝鮮の終幕』(太平出版社、1973年1月)がある。

- 『The Japanese in Korea: Extracts from the Korea Review』(1907年):『The Korea Review』からの抜粋集。

- 『Omjee - The Wizard』(1925年)

- 『The Face in the Mist』(1926年)

- 『The Mummy Bride』(1928年)

彼はまた、1892年の論文『ハングル』(The Korean Alphabet)を皮切りに、ハングルと韓国文化に関する論文を発表し、1903年にはアメリカのスミソニアン協会年次報告書にハングルの優秀性に関する論文を寄稿した。

8. 私生活

8.1. 高宗との友情、結婚など

ハルバートは高宗皇帝と非常に親密な個人的友人関係にあったと伝えられている。彼は1888年9月に一時的にアメリカに帰国し、メイ・ハンナと結婚した後、共に朝鮮に戻った。彼らの長男シェルダンは2歳で亡くなり、楊花津外国人宣教師墓地に埋葬された。

9. 後年と死去

9.1. 韓国への再訪と逝去

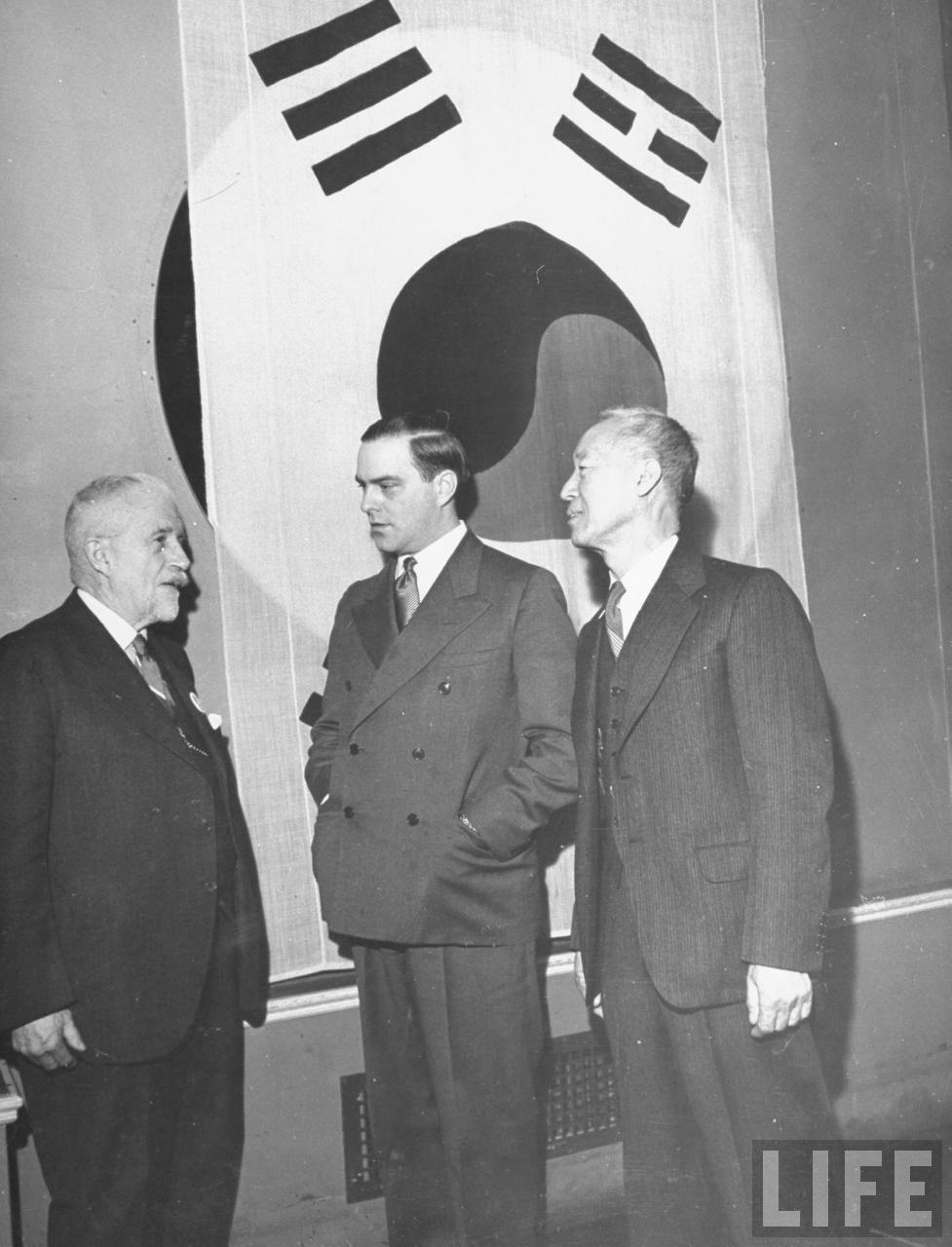

第二次世界大戦が終結し、朝鮮半島が独立した後、1948年に大韓民国が樹立された。翌1949年、かつての教え子である初代大統領李承晩の招きにより、ハルバートは86歳の老齢ながら7月29日に40年ぶりに韓国を再訪した。彼は光復節の記念式典に参加することを望んでいたが、入国からわずか7日後の8月5日に肺炎を発症し、ソウルの清涼里衛生病院で逝去した。30日以上に及ぶ長旅の疲労が蓄積したためと見られる。8月11日には、韓国で初の外国人社会葬として葬儀が執り行われ、李承晩大統領も参列し、長文の追悼辞を朗読した。

9.2. 遺言と埋葬

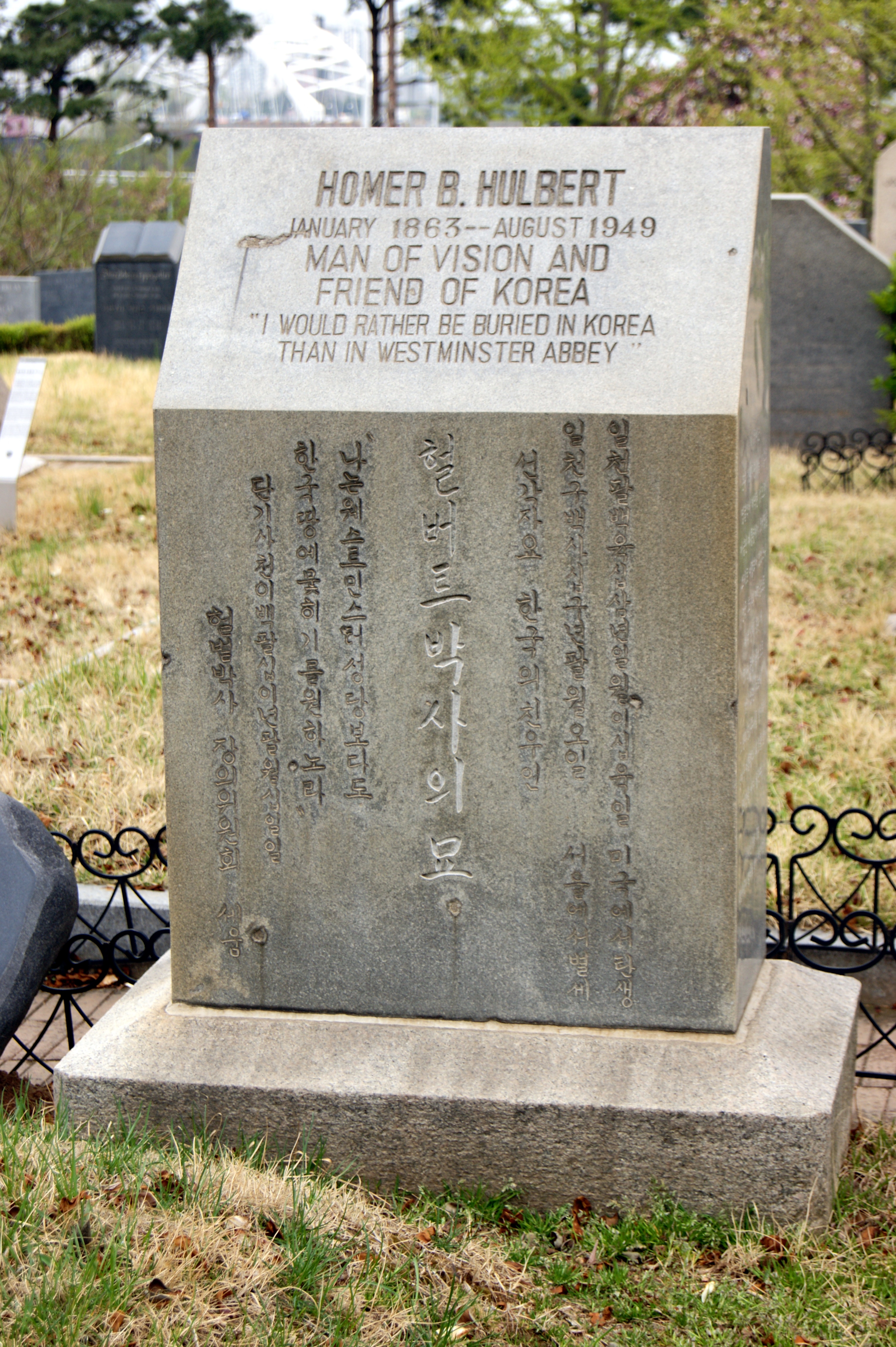

彼の遺体は、今日楊花津外国人宣教師墓地に埋葬された。これは、彼が生前に「私はウェストミンスター寺院よりも韓国の地に埋葬されたい」と何度も語っていた遺志を尊重したものであった。彼はサンフランシスコから韓国へ出発する際、メディアとのインタビューでも「私はウェストミンスター寺院よりも韓国の地に埋められることを望む」という遺言のような言葉を残していた。

ハルバートには二つの果たせぬ願いがあった。一つは統一された韓国を見ること、もう一つは高宗皇帝の内帑金(私有財産)を見つけ出すことであった。高宗は自身の内帑金のうち相当額を1903年に上海のドイツ系銀行である徳華銀行に預けていたが、この事実をハルバートに秘密裏に伝え、これを引き出して大韓帝国の独立運動資金として使用するよう依頼していた。これが、高宗からハルバートが3度目の秘密特使として任命された際の特命であった。

ハルバートは1907年に日本によって事実上追放されたが、1909年に韓国プロテスタント伝来25周年記念式典参加を名目として、アメリカ政府の保護のもと一時的に入国した。彼は家財を整理する中で、高宗皇帝の密命を受け、上海へ赴き、高宗にのみ金銭を払い出すという徳華銀行頭取の確認書、高宗の委任状、駐中ドイツ公使の認証書、預託金領収書などを提出したが、すでに日本がこの金を不法な方法で抜き取っていたため、見つけ出すことはできなかった。

当時、ハルバートは諦めず、弁護士を雇って統監府初代外務総長鍋島幹が書いた引き出し金領収書を確認し、関連書類を集めて陳述書を作成し、アメリカ議会に提出するなど、金を取り戻す努力を続けたが、その願いは叶わなかった。彼の年齢が80歳を超えた1948年には、李承晩大統領に引き出し経緯を追跡した報告書と関連書類一式を送付している。ハルバートは1949年の再訪の目的の一つとして、40年前に日本が高宗皇帝の独立運動資金を不法に奪取した事実を証拠と共に広く知らせ、日本政府に公式に抗議してその金を取り戻すことで、高宗皇帝との約束と40年前に彼に与えられた特使としての任務を完遂しようとしていたと見られる。この内帑金は、51.00 万 DEM相当の金塊と日本円であったとされている。

10. 遺産と評価

ハルバートは朝鮮半島に多大な影響を残し、韓国社会において非常に高く評価されている。

10.1. 大韓民国政府による叙勲

1950年3月1日、大韓民国政府は外国人として初めて、彼に建国勲章太極章(独立章)を追叙した。

2009年、ソウル特別市麻浦区はハルバートの孫夫妻であるブルース・ハルバート氏とマーガレット・ハルバート氏に麻浦区名誉区民証を授与した。

2013年7月には、国家報勲処によって「今月の独立運動家」に選定された。これは外国人としては初の選定である。同時に麻浦区は、ハルバート博士の曾孫であるキンバル・ハルバート氏(アメリカ在住)に麻浦区名誉区民証を授与した。

2014年10月9日、ハングル保存と普及に献身した功績を称え、大韓民国政府から金冠文化勲章が追叙された。

2015年には、(社)ソウルアリランフェスティバル組織委員会から第1回「ソウルアリラン賞」が追叙された。

10.2. 韓国社会における地位

ハルバートは、大韓毎日新報の主筆を務めた英国人アーネスト・ベセルと共に、朝鮮末期に「朝鮮を救うために活動した代表的な西洋人」として挙げられる。今日、彼は「韓国人が最も好きな外国人1位」と評されることもある。

安重根義士も彼を尊敬しており、1909年12月2日に日本警察の取り調べを受けた際、「韓国人ならばハルバートを一日たりとも忘れてはならない」という言葉を残している。

ソウルには、アメリカ人民間人としては唯一、ハルバートの功績を称える銅像が建立されている。彼の墓碑には「私はウェストミンスター寺院よりも韓国の地に埋葬されたい」という彼の遺言が刻まれている。しかし、50年間、墓碑の中央は空白のままであった。これは、本来李承晩大統領が墓碑銘を記すことを約束していたが、何らかの理由で実現しなかったためである。李承晩は代わりに小さな追悼碑を献呈した。その後、50年間その場所は空白であったが、逝去50周年を迎えた1999年、当時の金大中大統領の揮毫を受け、墓碑銘が刻まれた。中央に刻まれた「헐버트 박사의 묘」(ハルバート博士の墓)というハングル揮毫は、金大中元大統領の筆跡である。

10.3. 歴史的影響力

ハルバートは、ハングルの研究、韓国学の発展、そして文化的な理解促進に持続的な影響を及ぼした。彼の著作『The Passing of Korea』は、朝鮮末期の状況を伝える重要な資料として、その歴史的価値が認められている。彼は、朝鮮の近代教育の基礎を築き、言論の自由を擁護し、日本の植民地支配に抵抗する朝鮮の独立運動を国際社会に訴え続けた。彼の献身的な活動は、今日の韓国における民族意識と独立精神の形成に深く貢献した。