1. 国名

ボリビアという国名は、南アメリカ独立の英雄シモン・ボリバルに由来する。1825年の独立当初の国名は「ボリーバル共和国」República Bolívarボリーバルきょうわこくスペイン語であったが、数日後に議員マヌエル・マルティン・クルスが「ロムルスからローマであるならば、ボリーバルからボリビアである」Si de Rómulo, Roma; de Bolívar, Boliviaシ・デ・ロムロ、ローマ、デ・ボリーバル、ボリビアスペイン語と提案し、同年10月3日に「ボリビア」として承認された。

2009年の新憲法制定により、それまでの「ボリビア共和国」República de Boliviaレプブリカ・デ・ボリビアスペイン語から、現在の「ボリビア多民族国」Estado Plurinacional de Boliviaエスタード・プルリナシオナル・デ・ボリービアスペイン語に改称された。この変更は、国内の多様な先住民族の存在と、新憲法下で強化された彼らの権利を反映するものである。

主要な先住民言語による公式名称には、ケチュア語のPuliwya Achka Aylluska Mamallaqtaプリウヤ・アチュカ・アイユスカ・ママリャクタケチュア語、アイマラ語のWuliwya Walja Ayllunakana Markaウリウヤ・ワルハ・アイユナカナ・マルカアイマラ語、グアラニー語のTetã Hetate'ýigua Volíviaテタ・ヘタテユグア・ボリービアグアラニー語などがある。

国の象徴としては、赤・黄・緑の三色旗、国歌、国章のほか、先住民の旗であるウィパラ、ロゼット、カントゥータの花、パトゥフの花が定められている。

2. 歴史

ボリビアの歴史は、コロンブス以前の古代文明の興亡から始まり、スペインによる植民地支配、独立闘争、そして現代に至るまでの度重なる政治的・社会的変動を経て形成されてきた。特に、先住民をはじめとする民衆の生活、社会運動、人権状況の変遷は、この国の歴史を理解する上で重要な側面である。本セクションでは、先コロンブス期から現代に至るボリビアの主要な歴史的出来事と、それが社会や民衆に与えた影響について概観する。

2.1. 先コロンブス期

現在のボリビアにあたる地域には、スペインによる植民地化以前から、高度な文明が栄えていた。紀元前1500年頃には、ティワナクが小規模な農耕集落として始まった。アイマラ人がこの地域に到達する2500年以上前から人々が居住していたが、現代のアイマラ人は西ボリビアのティワナクを首都とした古代ティワナク文化と自らを関連付けている。

ティワナク文化は、紀元600年から800年にかけて都市的な規模に発展し、南部アンデスにおける重要な地域勢力となった。最盛期には都市の面積は約6.5 km2に及び、人口は1万5000人から3万人程度であったと推定される。しかし、1996年の衛星画像による調査では、ティワナクの主要3渓谷に広がるスクレ・コリュ(冠水高床畑)の遺構から、28万5000人から148万2000人もの人口を支える能力があった可能性も示唆されている。

紀元400年頃、ティワナクは地域的な支配力を持つ勢力から、ユンガス地方へ積極的に進出し、ペルー、ボリビア、チリの新たな人々にその文化と生活様式を広める「略奪国家」へと変貌した。しかし、ティワナクは暴力的な支配文化ではなく、植民地を建設し、地域の交易協定を育成し(これにより他の文化はティワナクに依存するようになった)、国家祭祀を確立するなど、高度な政治手腕によって影響力を拡大した。

しかし、徐々に降雨量が減少し食糧供給が細るとエリート層は権力を失い、ティワナク文化は紀元1000年頃に消滅した。その後、この地域は何世紀にもわたって無人のままだった。

1438年から1527年にかけて、インカ帝国が首都クスコから勢力を拡大し、現在のボリビア・アンデス地方の大部分を支配下に置き、アマゾン盆地の周縁部にまでその支配を及ぼした。

2.2. スペイン植民地時代

16世紀、スペインによるインカ帝国の征服は1524年に始まり、1533年までにほぼ完了した。現在のボリビアにあたる地域はチャルカスと呼ばれ、リマに拠点を置くペルー副王領の権限下にあった。地方行政はチュキサカ(ラ・プラタ、現在のスクレ)に設置されたアウディエンシア・デ・チャルカスによって行われた。

1545年に鉱山町として建設されたポトシは、たちまち莫大な富を生み出し、人口15万人を超える新大陸最大の都市へと発展した。16世紀後半には、ボリビアの銀はスペイン帝国の重要な収入源となっていた。インディオたちは、ミタ制と呼ばれるコロンブス以前の徴兵制度をスペインが改変した過酷な奴隷的労働条件の下で、絶えず労働力として搾取された。

チャルカスは1776年にリオ・デ・ラ・プラタ副王領に移管され、副王領の首都ブエノスアイレスの人々は、アウディエンシア・デ・チャルカスを指す通称として「アルト・ペルー」(高地ペルー)という言葉を用いた。1781年3月、先住民指導者トゥパク・カタリがラパスを包囲する反乱を起こし、2万人が死亡した。ナポレオン戦争中にスペイン王室の権威が弱まると、植民地支配に対する反感が高まっていった。

2.3. 独立と初期の国家形成

ボリビア独立戦争は、1809年5月25日にスクレ市で始まり、チュキサカ革命(当時チュキサカは同市の名称)はラテンアメリカにおける最初の自由への叫びとして知られている。この革命に続き、1809年7月16日にはラパス革命が起こった。ラパス革命はスペイン政府との完全な決別を示したが、チュキサカ革命はナポレオン・ボナパルトによって追放されたスペイン王の名の下に地方独立評議会を設立したものであった。両革命はいずれも短命に終わり、リオ・デ・ラ・プラタ副王領のスペイン当局によって鎮圧されたが、翌年にはスペイン領アメリカ独立戦争が大陸全土で激化した。

ボリビアは戦争中、王党派と愛国派によって何度も占領・奪還が繰り返された。ブエノスアイレスは3度の軍事遠征隊を派遣したが、いずれも敗北し、最終的にはサルタでの国境防衛に限定された。ボリビアは最終的に、シモン・ボリバルの遠征を支援するために北方から来た軍事作戦により、アントニオ・ホセ・デ・スクレ元帥によって王党派の支配から解放された。16年間の戦争の後、1825年8月6日に共和国が宣言された。

2.3.1. ペルー・ボリビア連合とその崩壊

1836年、アンドレス・デ・サンタ・クルス元帥の統治下にあったボリビアは、追放されたルイス・ホセ・デ・オルベゴソ将軍を復位させるためペルーに侵攻した。ペルーとボリビアはペルー・ボリビア連合を結成し、デ・サンタ・クルスが最高保護官となった。連合とチリとの間の緊張が高まった後、チリは1836年12月28日に宣戦布告した。アルゼンチンも別途1837年5月9日に連合に宣戦布告した。ペルー・ボリビア軍は連合戦争中にいくつかの大きな勝利を収めた。アルゼンチン遠征隊の敗北、そしてアレキパ市近郊のパウカルパタでの最初のチリ遠征隊の敗北である。チリ軍とそのペルー反乱同盟軍は無条件降伏し、パウカルパタ条約に署名した。この条約は、チリがペルー・ボリビアから撤退し、拿捕した連合船を返還し、経済関係を正常化し、連合がペルーの対チリ債務を支払うことを規定していた。しかし、チリ政府と国民はこの平和条約を拒否した。チリは連合に対する第二の攻撃を組織し、ユンガイの戦いでこれを破った。この敗北後、サンタ・クルスは辞任してエクアドル、次いでパリへ亡命し、ペルー・ボリビア連合は解体された。

ペルーの独立回復後、ペルー大統領アグスティン・ガマーラ将軍がボリビアに侵攻した。1841年11月18日、インガビの戦いが起こり、ボリビア軍はガマーラ(戦闘で死亡)のペルー軍を破った。勝利後、ボリビアは複数の戦線でペルーに侵攻した。ペルー南部のボリビア軍の排除は、ペルーの物質的・人的資源の優位性によって達成された。ボリビア軍には占領を維持するだけの十分な兵力はなかった。ロクンバ・タクナ地区では、ペルーの兵士と農民の部隊が、いわゆるロス・アルトス・デ・チペ(ロクンバ)の戦いでボリビア連隊を破った。サマ地区とアリカでは、ペルーのホセ・マリア・ラバジェン大佐が部隊を組織し、ロドリゲス・マガリニョス大佐のボリビア軍を破り、アリカ港を脅かした。1842年1月7日のタラパカの戦いでは、フアン・ブエンディア司令官が編成したペルー民兵が、戦闘で死亡したボリビアのホセ・マリア・ガルシア大佐率いる分遣隊を破った。ボリビア軍は1842年2月にタクナ、アリカ、タラパカを離れ、モケグアとプーノに後退した。モトニとオルリージョの戦いは、ペルー領土を占領していたボリビア軍の撤退を強い、ボリビアを反撃の脅威にさらした。1842年6月7日にプーノ条約が調印され、戦争は終結した。しかし、リマとラパスの間の緊張状態は、平和通商条約の調印が発効する1847年まで続いた。

2.3.2. 太平洋戦争と領土喪失

19世紀初頭から半ばにかけての政治的・経済的不安定期はボリビアを弱体化させた。加えて、太平洋戦争(1879年-1883年)において、チリはボリビアの海岸部を含む、ボリビア南西部の天然資源の豊富な広大な領土を占領した。チリは今日のチュキカマタ地域、隣接する豊かな硝石地帯、そしてアントファガスタ港などをボリビアから奪取した。

独立以来、ボリビアは領土の半分以上を近隣諸国に失ってきた。外交ルートを通じて、1909年にはアマゾンのマドレ・デ・ディオス川流域とプルス地方の領土、25.00 万 km2をペルーに割譲した。また、アクレ紛争では、ゴム生産で知られた重要な地域であるアクレ州を失った。農民とボリビア軍は短期間戦ったが、いくつかの勝利の後、ブラジルとの全面戦争の可能性に直面し、1903年にペトロポリス条約の調印を余儀なくされ、ボリビアはこの豊かな領土を失った。ボリビア大統領マリアーノ・メルガレホ(1864年-1871年)が「壮麗な白馬」と引き換えに土地を売ったという俗説があり、アクレはその後ブラジル人で溢れ、最終的にブラジルとの対立と戦争の恐怖につながった。

19世紀後半、銀の世界価格の上昇はボリビアに相対的な繁栄と政治的安定をもたらした。

2.4. 20世紀初頭

20世紀初頭におけるボリビアは、国内の政治経済状況や国際関係の変化とともに、大きな転換期を迎えた。このセクションでは、スズ産業の隆盛とそれに伴う社会構造の変化、チャコ戦争の勃発とそれがボリビア社会に与えた深刻な影響について詳述する。

20世紀初頭、スズが銀に代わって国の最も重要な富の源泉となった。経済的・社会的エリートによって支配された歴代政権は、20世紀最初の30年間を通じて自由放任主義的な資本主義政策を推進した。

人口の大部分を占める先住民の生活条件は依然として劣悪であった。鉱山や封建的地位に近い大農園での原始的な労働条件に限られた就業機会しかなく、教育、経済的機会、政治参加へのアクセスもなかった。チャコ戦争(1932年-1935年)でのパラグアイに対するボリビアの敗北は、ボリビアが紛争中のグランチャコ地方の大部分を失ったことで、転換点となった。

1943年4月7日、ボリビアは第二次世界大戦に参戦し、連合国側に加わった。これによりエンリケ・ペニャランダ大統領はドイツ、イタリア、日本の枢軸国に対し宣戦布告した。

1945年、ボリビアは国際連合の原加盟国となった。

最も歴史のある政党である民族革命運動党(MNR)は、広範な基盤を持つ政党として台頭した。1951年の大統領選挙での勝利を否定されたMNRは、1952年に成功裏の革命を導いた。ビクトル・パス・エステンソロ大統領の下で、MNRは強い民衆の圧力を受けて、普通選挙権を政治綱領に導入し、農村教育の推進と国内最大の錫鉱山の国有化を伴う抜本的な土地改革を実施した。

2.4.1. チャコ戦争とその影響

1932年から1935年にかけて、ボリビアはパラグアイとの間でチャコ戦争を戦った。この戦争は、石油資源が豊富とされたグランチャコ地方の領有権を巡るものであった。ボリビアは、装備や兵站の面で劣勢であり、また高地出身の兵士が低地の過酷な気候に適応できなかったことなどから苦戦を強いられた。

結果としてボリビアは敗北し、グランチャコ地方の大部分をパラグアイに割譲することになった。この敗戦はボリビア社会に深刻な衝撃を与え、従来の政治エリートに対する不信感を増大させた。また、戦争体験を通じて兵士として動員された先住民やメスティーソの間で新たな政治意識やナショナリズムが芽生え、後の1952年のボリビア革命へと繋がる社会変革の遠因となった。戦争はまた、ボリビアの経済的困難を一層深刻化させ、国家の脆弱性を露呈させた。

2.5. ボリビア革命と軍事政権

1952年、ビクトル・パス・エステンソロ率いる民族革命運動党(MNR)が主導し、鉱山労働者や農民の支持を得てボリビア革命が勃発した。この革命は、長らく続いていた白人オリガルキー支配を打倒し、ボリビア社会に大きな変革をもたらした。

革命政府は、主要な政策として、農地改革(大土地所有制の解体と農民への土地分配)、普通選挙の導入(これにより先住民や女性にも選挙権が拡大)、そして主要な錫鉱山の国有化を実施した。これらの改革は、先住民の社会的地位向上や経済的格差の是正にある程度の成果を上げたが、国内の保守勢力やアメリカ合衆国からの反発も招いた。

12年間の騒然とした統治はMNRを分裂させた。1964年、パス・エステンソロ大統領が3期目の任期を開始した矢先に、軍事評議会が彼を追放した。1966年に大統領に選出された元評議会メンバーであるレネ・バリエントス大統領が1969年に死去すると、弱体な政権が続いた。人民議会の台頭とフアン・ホセ・トーレス大統領の人気上昇を警戒した軍部、MNRなどは、1971年にウゴ・バンセルを大統領に据えた。

その後、ボリビアはクーデターと軍事政権が繰り返される不安定な時代に突入し、政治的抑圧や社会不安が続いた。

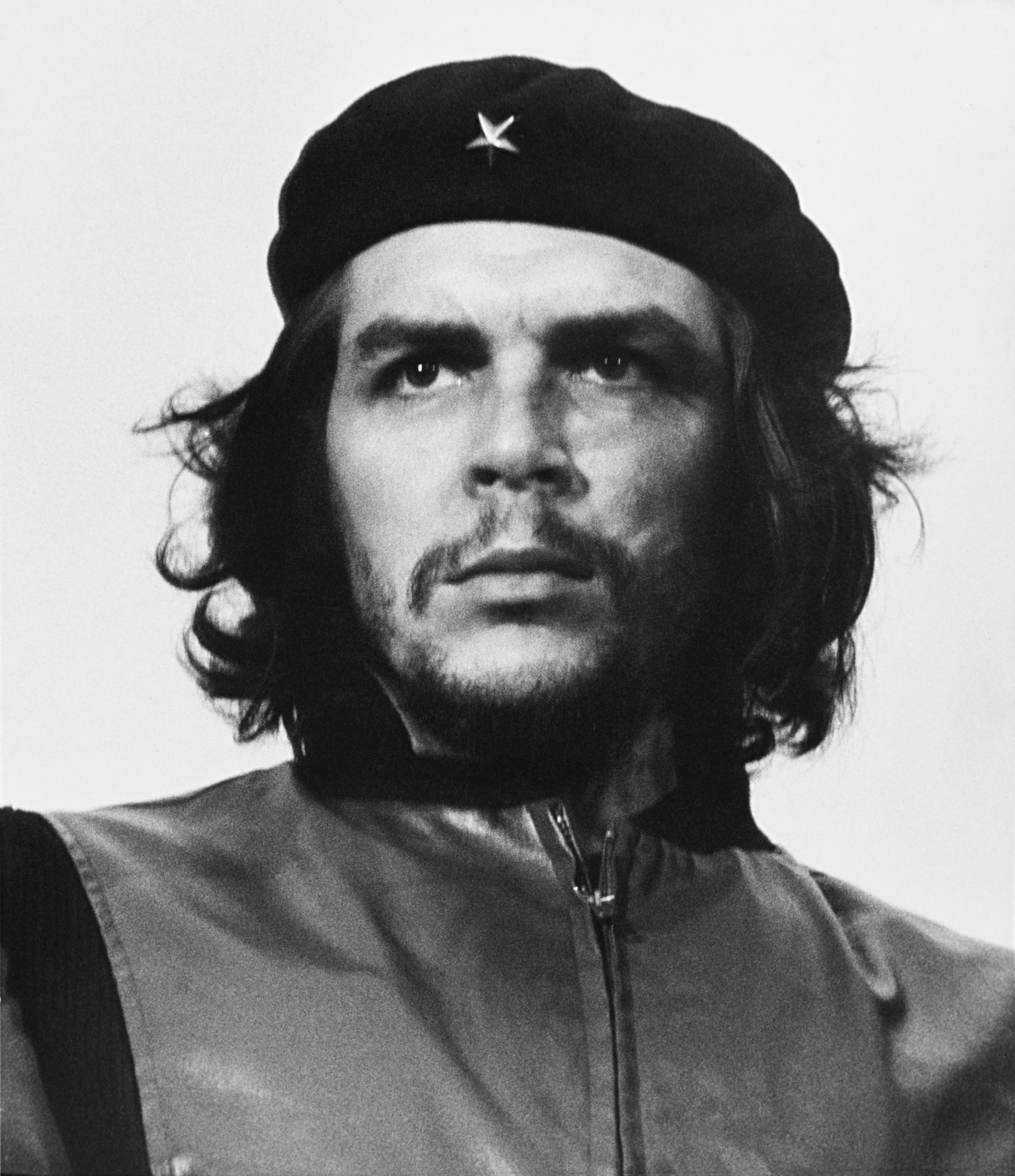

2.5.1. チェ・ゲバラのゲリラ活動と最期

1960年代半ば、アルゼンチン出身の革命家チェ・ゲバラは、キューバ革命の成功に続き、ラテンアメリカ各地での革命を目指していた。彼はボリビアを新たな革命拠点と定め、1966年に秘密裏に入国し、民族解放軍(ELN)を組織してゲリラ活動を開始した。

ゲバラの部隊は、ボリビア南東部の山岳地帯で活動したが、ボリビア政府軍とアメリカ合衆国からの支援を受けた特殊部隊による厳しい追討作戦に直面した。ゲバラは、ボリビアの農民や鉱山労働者の広範な支持を得ることに失敗し、また地形や気候にも苦しめられた。

1967年10月8日、ゲバラはイゲラの集落近くで政府軍に捕らえられ、翌10月9日に処刑された。彼の遺体は秘密裏に埋葬されたが、その死は世界中の革命運動に大きな衝撃を与え、ゲバラは伝説的な英雄として記憶されることとなった。アメリカの中央情報局(CIA)は、1960年代にボリビアの軍事独裁政権に資金援助し、訓練を行った。CIA工作員のフェリックス・ロドリゲスは、ゲバラを捕らえて射殺したボリビア軍のチームに所属していた。

2.5.2. ウゴ・バンセル独裁政権

1971年、ウゴ・バンセル将軍は、アメリカ合衆国の支援を受けてクーデターを起こし、左派的なフアン・ホセ・トーレス政権を打倒して大統領に就任した。彼の政権は1978年まで続く強権的な独裁体制であり、この期間、左翼勢力、労働組合、学生運動などの反対派に対する厳しい弾圧が行われた。

バンセル政権下では、多数の政治犯が投獄され、拷問や殺害も行われたとされる。特に、南米の右派独裁政権が共同で反対派を弾圧したコンドル作戦への関与は、深刻な人権侵害として国際的な批判を浴びた。経済的には、外国資本の導入や鉱物資源輸出に依存したが、その恩恵は一部の特権階級に集中し、国民の大多数の生活は依然として困難であった。アメリカ合衆国は、冷戦下における共産主義の拡大阻止という名目で、バンセル政権を経済的・軍事的に支援した。

バンセルは1978年に失脚したが、1997年から2001年にかけて民主的に選出された大統領として再び政権を担当した。

2.6. 民主化と新自由主義

1978年の選挙は不正にまみれ、1979年の選挙は決着がつかなかった。クーデター、反クーデター、暫定政府が相次いだ。1980年の選挙後、ルイス・ガルシア・メサ将軍がクーデターを実行した。このクーデターに抵抗しようとしたボリビア労働者中央本部は暴力的に弾圧された。1年足らずで1000人以上が殺害された。国内で最も重要な麻薬密売人の一人といとこであったガルシア・メサは、コカイン生産を優遇した。1981年に軍事反乱によってガルシア・メサが追放された後、14ヶ月の間に3つの軍事政権がボリビアの増大する経済問題と格闘した。不安定な状況は軍部に1980年に選出された議会を招集させ、新しい大統領を選出させることを余儀なくさせた。1982年10月、エルナン・シレス・スアソが、最初の任期(1956年-1960年)終了から22年ぶりに再び大統領に就任した。

1980年代、ボリビアは深刻な経済危機とハイパーインフレーションに見舞われた。この危機を克服するため、国際通貨基金(IMF)や世界銀行の指導のもと、新自由主義的な経済政策が導入された。これには、国営企業の民営化、市場の自由化、規制緩和、緊縮財政などが含まれた。

これらの政策は、短期的にはインフレの抑制や経済の安定化にある程度の効果をもたらしたが、一方で社会的な格差の拡大、失業者の増加、公共サービスの低下といった問題を引き起こした。特に、鉱山労働者や農民、先住民といった脆弱な立場の人々は大きな打撃を受け、社会不安が増大した。この時期の政策は、後の社会運動の高まりや、エボ・モラレス政権による資源ナショナリズムへの転換の背景となった。

2.6.1. ゴンサロ・サンチェス・デ・ロサダ政権期

1993年、ゴンサロ・サンチェス・デ・ロサダが、先住民に配慮し多文化を意識した政策を掲げたトゥパク・カタリ革命解放運動との同盟により大統領に選出された。サンチェス・デ・ロサダは積極的な経済社会改革課題を追求した。最も劇的な改革は「資本化」プログラムの下での民営化であり、投資家(通常は外国資本)が合意された設備投資と引き換えに公営企業の50%の所有権と経営権を取得した。1993年、サンチェス・デ・ロサダは「万人のための計画」(Plan de Todos)を導入し、政府の地方分権化、異文化間バイリンガル教育の導入、農地法の施行、国営企業の民営化につながった。この計画では、ボリビア国民が企業の最低51%を所有することが明記されており、鉱山を除くほとんどの国営企業(SOE)が売却された。この国営企業の民営化は、ボリビア内の多様な人口を認めた新自由主義的な構造化につながった。

改革と経済再編は、社会の一部から強い反対を受け、1994年から1996年にかけて、特にラパスとコカ栽培地域であるチャパレで、頻繁かつ時には暴力的な抗議行動を引き起こした。アンデス地域の先住民は、政府の改革から恩恵を受けることができなかった。この間、ボリビアの包括的労働組合であるボリビア労働者中央本部(COB)は、政府の政策に効果的に異議を唱えることがますます困難になった。1995年の教員ストライキは、COBが建設労働者や工場労働者を含む多くの組合員の支持を得られなかったため敗北した。

サンチェス・デ・ロサダは、第一次政権(1993年-1997年)と第二次政権(2002年-2003年)を通じて、この「資本化」と呼ばれる公営企業民営化プログラムを強力に推進した。しかし、水道事業の民営化が引き金となったコチャバンバ水紛争(2000年)や、天然ガス資源の輸出計画に対するガス紛争(2003年)など、国民の激しい抵抗運動を招いた。これらの社会運動は、サンチェス・デ・ロサダ政権を崩壊へと追い込み、2003年に彼は大統領を辞任し、アメリカ合衆国へ亡命した。彼の政策は、経済効率化の一方で、国民生活への配慮を欠き、富の偏在を助長したとして、人権や民主主義の観点から厳しい批判を受けた。

2.7. 21世紀:社会主義運動と政治的変動

21世紀に入ると、ボリビアの政治・社会は、新自由主義政策への反発と先住民を中心とした社会運動の高まりを背景に、大きな変動期を迎えた。このセクションでは、ガス紛争とそれに続くカルロス・メサ政権の動揺、ボリビア初の先住民大統領エボ・モラレスの登場と彼の政権下での社会変革、そして2019年の政治危機とルイス・アルセ現政権に至るまでの現代ボリビアの政治的変遷を詳述する。

21世紀に入ると、ボリビアでは新自由主義政策への反発から社会主義運動が急速に台頭し、特に先住民を中心とした民衆の政治的エンパワーメントが進んだ。天然ガスなどの豊富な天然資源に対するナショナリズムが高まり、資源の再国有化や富の再分配を求める声が強まった。この時期には、コチャバンバ水紛争やガス紛争といった大規模な社会運動が頻発し、政治的対立と社会変動が激化した。これらの動きは、エボ・モラレス率いる社会主義運動(MAS)の躍進へと繋がり、ボリビア政治の大きな転換点となった。

2.7.1. ガス紛争とカルロス・メサ政権 (2003年-2005年)

2003年、天然ガス資源の開発と輸出を巡る「ガス紛争」が激化した。ゴンサロ・サンチェス・デ・ロサダ大統領が、チリ経由での天然ガス輸出計画を進めようとしたことに対し、国民は猛反発した。特に、歴史的にチリに太平洋岸を奪われた経緯から、チリ経由の輸出に対する反感は強かった。大規模な抗議デモとゼネストが発生し、治安部隊との衝突で多数の死傷者が出た。

この混乱の責任を取る形で、サンチェス・デ・ロサダ大統領は2003年10月17日に辞任し、カルロス・メサ副大統領が大統領に昇格した。メサ政権は、国民との対話を重視し、ガス資源の扱いに関する国民投票を実施するなど、事態の収拾に努めた。しかし、社会運動の圧力は依然として強く、ガス資源の完全国有化や新憲法制定を求める声が高まり続けた。

2005年、メサ大統領は事態打開のため1月に辞任を試みたが、議会に拒否された。同年3月22日、メサが米国の企業利益に屈していると非難する組織による新たな街頭抗議が数週間続いた後、メサは再び議会に辞任を申し出て、6月10日に承認された。最高裁判所長官のエドゥアルド・ロドリゲス・ベルツェが、退任するカルロス・メサの後任として暫定大統領に就任した。

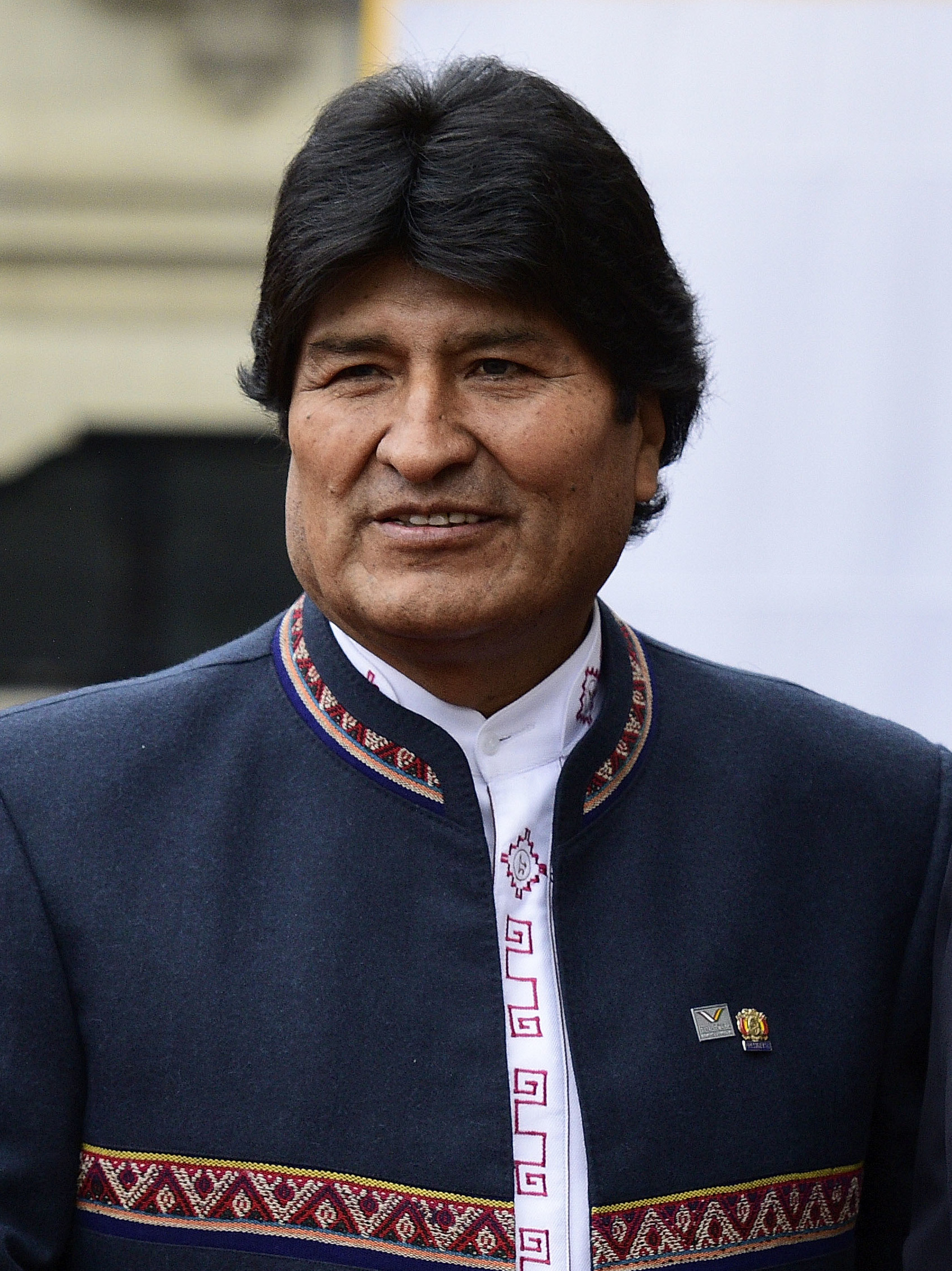

2.7.2. エボ・モラレス政権 (2006年-2019年)

2005年の大統領選挙で、先住民アイマラ出身のエボ・モラレスが53.7%の得票率で勝利し、ボリビア初の先住民大統領となった。彼の政権は「社会主義運動(MAS)」を基盤とし、貧困層や先住民の支持を背景に、一連の社会主義的政策を推進した。

2006年5月1日、モラレスは、この行動を要求する抗議行動の後、ボリビアの炭化水素資産を再国有化する意向を発表した。公約を果たし、2006年8月6日、モラレスは先住民多数派により多くの権力を与えることを目的とした新憲法の起草を開始するためにボリビア制憲議会を開会した。

2009年には新憲法が制定され、国名が「ボリビア多民族国」に変更された。この憲法は、先住民の権利拡大、天然資源の国家管理強化、農地改革などを盛り込んだ。モラレス政権は、炭化水素資源(天然ガス、石油)の国有化を進め、その収益を貧困削減策や社会プログラムに充当した。これにより、貧困率の低下や識字率の向上といった成果が見られた。

しかし、長期政権化に伴い、権威主義的な傾向や民主主義の後退も指摘された。2016年の国民投票では、大統領の連続再選制限を撤廃する憲法改正案が否決されたが、モラレス政権は憲法裁判所の判断を根拠にこれを覆し、2019年の選挙に出馬した。この動きは国内外から強い批判を浴び、政治的対立を深める要因となった。

炭化水素の部分的な国有化によって生み出された歳入は、いくつかの社会的措置の資金調達を可能にした。60歳以上の人々のための尊厳年金(Renta Dignidad)、幼児死亡率と戦うために妊婦とその子供たちの医療費を完全にカバーするフアナ・アスルドゥイ・バウチャー(革命家フアナ・アスルドゥイ・デ・パディージャ(1780年-1862年)にちなんで名付けられた)、学校中退と戦うために子供たちが学校に通っている親に中等学校終了まで支払われる援助であるフアンシート・ピント・バウチャー(太平洋戦争の子供英雄(1879年-1884年)にちなんで名付けられた)、そして2018年以来すべてのボリビア人に無料の医療を提供している単一保健システム(Single Health System)である。

採用された改革により、ボリビアの経済システムは地域で最も成功し安定したものとなった。2006年から2019年の間に、GDPは90億ドルから400億ドル以上に成長し、実質賃金は増加し、一人当たりGDPは3倍になり、外貨準備高は増加し、インフレは実質的になくなり、極度の貧困は38%から15%へと23ポイント減少した。

2.7.3. 2019年の政治危機と暫定政府

2019年10月に行われた大統領選挙で、現職のエボ・モラレスが4選を目指したが、開票作業中に不正疑惑が浮上した。暫定的な開票結果の公表が長時間停止し、再開後にモラレス候補の得票率が急上昇したため、野党側は選挙不正を強く主張し、大規模な抗議デモが全国に拡大した。

事態を調査した米州機構(OAS)も選挙に複数の不正があったとする報告書を発表し、選挙のやり直しを勧告した。この報告書の妥当性については後に議論を呼んだが、当時はモラレス政権への圧力を強める結果となった。

抗議デモが激化し、軍や警察の一部もモラレス大統領に辞任を促す中、2019年11月10日、モラレスは大統領を辞任し、メキシコへ亡命した。この一連の出来事を「クーデター」と見なすかどうかについては、国内外で見解が分かれている。

大統領、副大統領、上下両院議長が相次いで辞任したため、憲法上の継承順位に基づき、野党の上院副議長であったヘアニネ・アニェスが暫定大統領に就任した。アニェス暫定政府は、モラレス派の弾圧や人権侵害が指摘され、社会不安が続いた。

2020年4月、暫定政府はCOVID-19パンデミック中の国のニーズを満たすために、国際通貨基金(IMF)から3億2700万ドル以上の融資を受けた。

新たな選挙は2020年5月3日に予定されていた。COVID-19パンデミックに対応して、ボリビアの選挙機関であるTSEは選挙の延期を発表した。MASは最初の延期にのみ不承不承同意した。新たな選挙の日程は、大規模な抗議と暴力に直面してさらに2度延期された。最終的に提案された選挙日は2020年10月18日であった。OAS、UNIORE、国連のオブザーバーは皆、2020年の選挙で不正行為は見られなかったと報告した。

総選挙は記録的な投票率88.4%を記録し、MASが55.1%の票を獲得し、中道派の元大統領カルロス・メサの28.8%を抑えて地滑り的勝利を収めた。メサとアニェスの両者が敗北を認めた。

2.7.4. ルイス・アルセ政権と現在 (2020年-現行)

2020年10月18日に行われた大統領選挙で、社会主義運動(MAS)の候補ルイス・アルセが過半数の票を獲得して勝利し、同年11月8日に大統領に就任した。副大統領にはダビド・チョケワンカが就任した。

アルセ政権は、前暫定政府の関係者に対する訴追を進め、ヘアニネ・アニェス元暫定大統領らがクーデター容疑で逮捕・訴追された。これに対し、野党側は政治的報復であると批判している。経済政策においては、モラレス政権時代の社会主義的政策への回帰を目指しつつ、COVID-19パンデミックで打撃を受けた経済の再建に取り組んでいる。

2021年2月、アルセ政府はIMFに約3億5100万ドルを返済した。これには、暫定政府が2020年4月に借り入れた3億2700万ドルの融資と、約2400万ドルの利子が含まれていた。政府は、ボリビアの経済主権を保護するため、また融資に付随する条件が受け入れられないものであったため、融資を返済したと述べた。

しかし、ボリビアは依然として深い政治的対立、資源価格の変動に左右される経済構造、高い貧困率といった課題に直面しており、アルセ政権の今後の政策運営が注目されている。

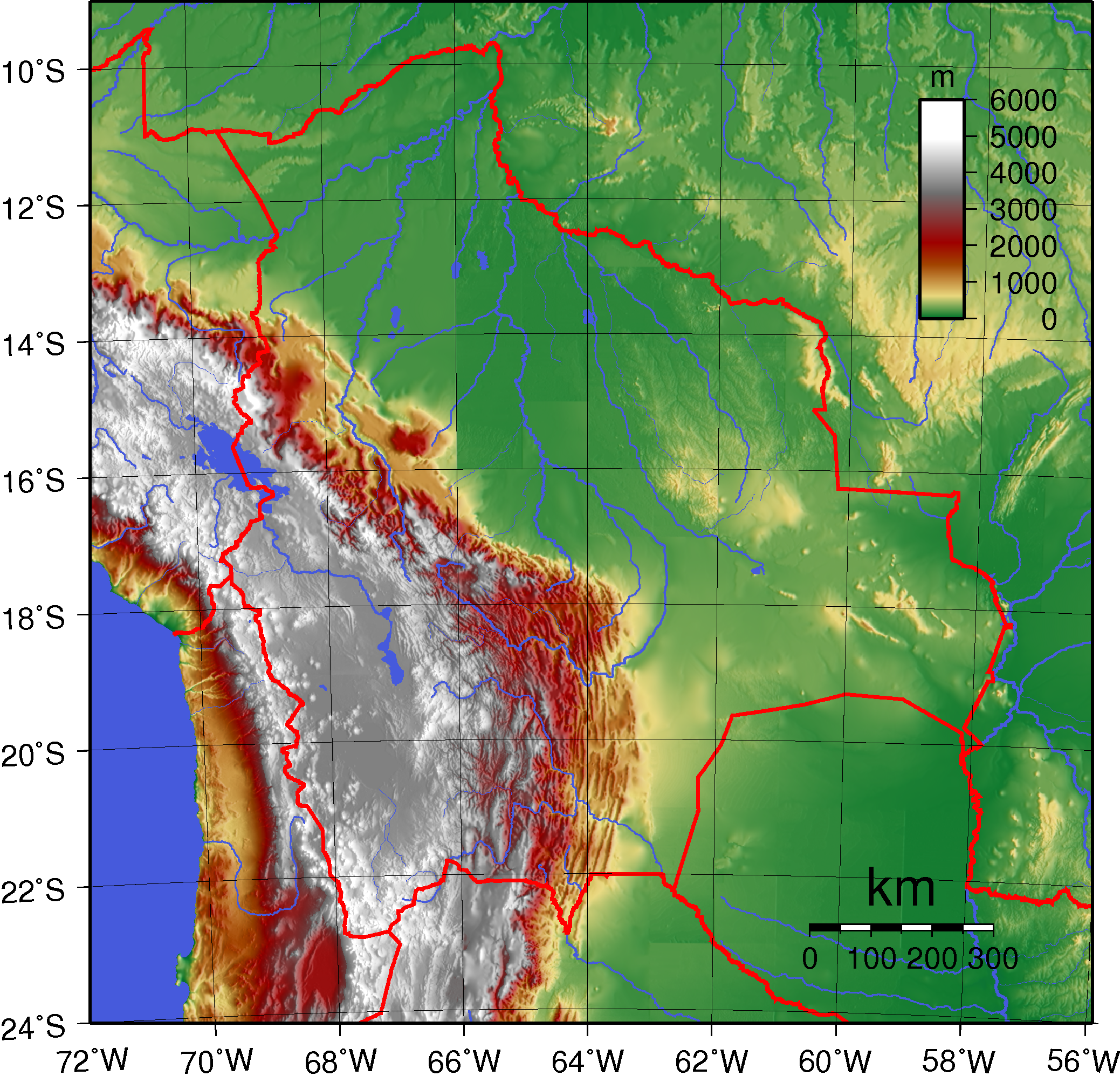

3. 地理

ボリビアは南アメリカ大陸の中央部に位置し、ブラジル、パラグアイ、アルゼンチン、チリ、ペルーと国境を接する内陸国である。国土面積は109.86 万 km2で、南米では5番目に大きい。国土は、西部のアンデス山脈、中央部の渓谷地帯(バジェ)、東部の広大な低地(リャノス)という、大きく異なる三つの地形帯に分けられる。この多様な地形は、気候や生態系にも著しい変化をもたらしている。本セクションでは、ボリビアの地形、地質、気候、気候変動問題、生物多様性、環境政策について解説する。

3.1. 地形

ボリビアの地形は、大きく三つの地域に区分される。

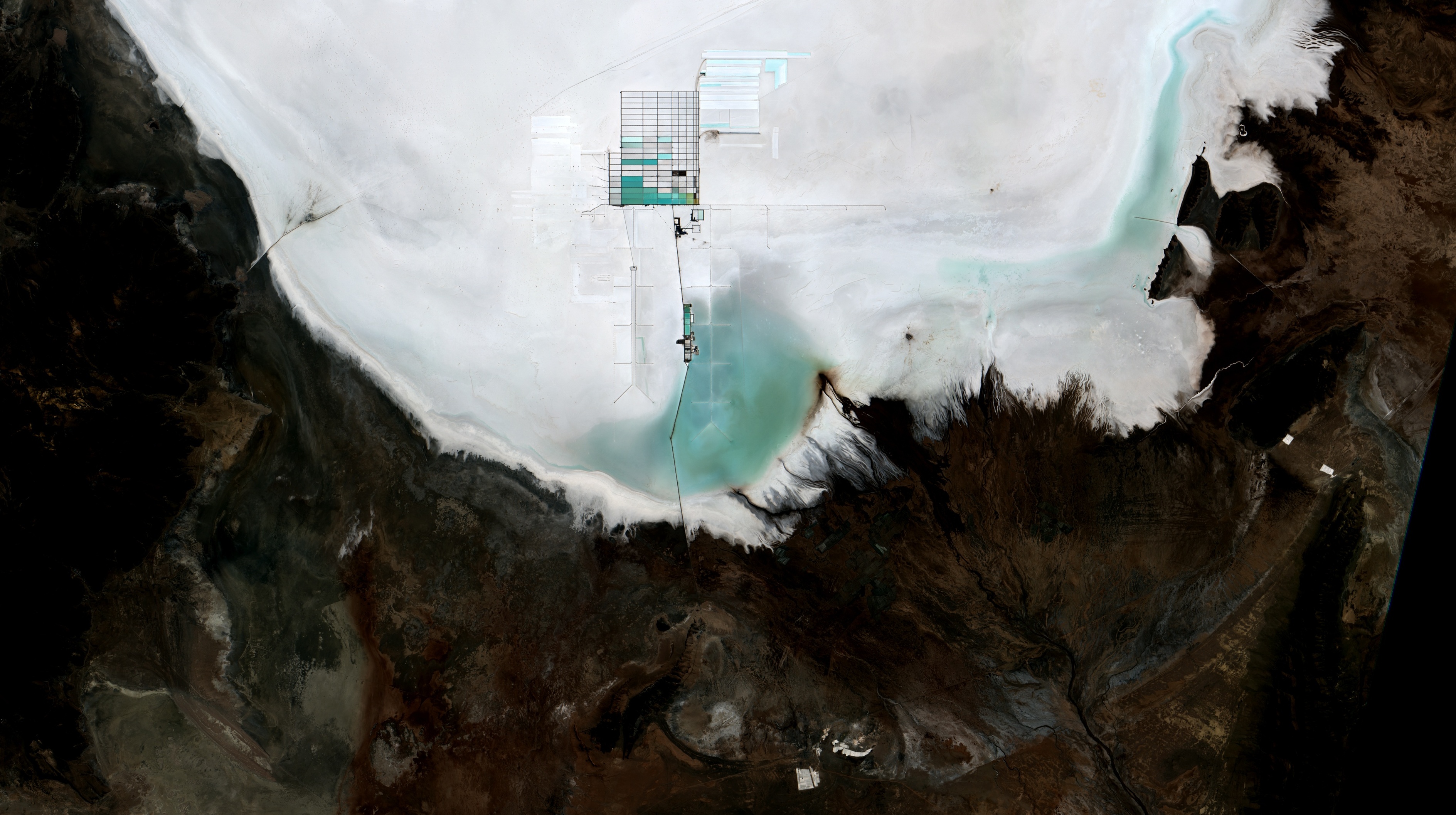

アンデス地域は国土の南西部に広がり、国土面積の28%(約30.76 万 km2)を占める。この地域は標高3000 m以上に位置し、オクシデンタル山脈(西方山脈)とセントラル山脈(中央山脈)という二つの大きなアンデス山脈の間に挟まれている。ボリビア最高峰のサハマ山(6542 m)やイリマニ山(6462 m)など、アメリカ大陸でも有数の高峰が連なっている。また、セントラル山脈には、世界で最も標高の高い商業航行可能な湖であり、南米最大の湖でもあるチチカカ湖がペルーと共有されている。この地域には、広大な高原であるアルティプラーノや、世界最大の塩湖であり重要なリチウム資源の供給源でもあるウユニ塩原も含まれる。

亜アンデス地域(スブアンディーノ地域)は国の中央部から南部にかけて広がり、アルティプラーノと東部のリャノス(平原)の中間に位置する。国土の13%(約14.28 万 km2)を占め、ボリビアの渓谷地帯(バジェス)とユンガス地方を含んでいる。この地域は農業活動が盛んで、温暖な気候が特徴である。

リャノス地域は国の北東部に広がり、国土の59%(約64.82 万 km2)を占める。セントラル山脈の北側に位置し、アンデス山麓からパラグアイ川まで広がっている。平坦な土地と小さな台地からなり、広大な熱帯雨林に覆われ、豊かな生物多様性を有している。この地域の標高は400 m以下である。

3.2. 地質

ボリビアの地質は、多様な岩石の種類、構造、堆積環境から構成されている。概観すると、地質単位は地形単位と一致する。最も基本的な区分として、国は太平洋の沈み込みプロセスの影響を受けた山岳質の西部地域と、安定したプラットフォームと楯状地からなる東部低地地域に分けられる。

ボリビアは豊富な鉱物資源を有しており、特にアンデス山脈地域にはスズ、銀、亜鉛、鉛、アンチモン、金などが産出される。東部の低地地域には、天然ガスや石油といったエネルギー資源が埋蔵されている。ウユニ塩原には世界最大級のリチウム埋蔵量があるとされ、近年注目を集めている。これらの資源の形成は、ボリビアの複雑な地質学的歴史とプレートテクトニクス上の位置づけに深く関連している。

3.3. 気候

ボリビアの気候は、生態地域によって大きく異なり、東部のリャノスにおける熱帯気候から西部のアンデス山脈における寒帯気候まで多岐にわたる。夏は東部では温暖湿潤、西部では乾燥し、雨が気温、湿度、風、気圧、蒸発量に影響を与え、地域によって非常に異なる気候を生み出す。エルニーニョ現象が発生すると、天候に大きな変動が生じる。冬は西部では非常に寒く、山脈では雪が降るが、西部地域では風の強い日が多くなる。秋は非熱帯地域では乾燥している。

- リャノス: 平均気温25 °Cの湿潤な熱帯気候。アマゾン熱帯雨林からの風が大量の雨をもたらす。5月は乾燥した風のため降水量が少なく、晴天の日が多い。それでも、「スラソス」と呼ばれる南からの風が数日間涼しい気温をもたらすことがある。

- アルティプラーノ: 砂漠気候-極地気候で、強くて冷たい風が吹く。平均気温は15℃から20℃の範囲。夜間は気温が0℃強まで急激に下がり、日中は乾燥し日射量が多い。毎月霜が降り、雪も頻繁に降る。

- 渓谷とユンガス: 温帯気候。湿った北東の風が山に押し上げられるため、この地域は非常に湿度が高く雨が多い。標高が高いほど気温は低くなる。標高2000 mで雪が降る。

- チャコ: 亜熱帯の半乾燥気候。1月は雨が多く湿度が高いが、残りの期間は日中は暖かく夜は冷え込む。

3.4. 気候変動問題

ボリビアは気候変動の負の影響に対して特に脆弱である。世界の熱帯氷河の20%が国内に位置しており、熱帯気候に位置するため温度変化に敏感である。アンデス山脈の気温は1939年から1998年の間に10年あたり0.1℃上昇し、最近では上昇率が3倍(1980年から2005年の間に10年あたり0.33℃)になり、氷河が急速に後退し、アンデスの農業地帯で予期せぬ水不足を引き起こしている。農民は作物の収穫が悪い時には一時的に都市で仕事をし、他の者は農業部門を恒久的に離れて近隣の町で他の仕事を探し始めている。一部の人々はこれらの移住者を最初の環境難民と見なしている。農業地帯に隣接するエル・アルトのような都市は、新たな移住者の流入に対するサービス提供という課題に直面しており、代替水源がないため、都市の水源は現在制約されている。

ボリビア政府やその他の機関は、気候変動の影響と戦うための新しい政策を導入する必要性を認識している。世界銀行は気候投資基金(CIF)を通じて資金を提供しており、気候変動適応パイロットプログラム(PPCR II)を利用して、先住民コミュニティの協力を得て新しい灌漑システムを建設し、河岸や流域を保護し、水資源の構築に取り組んでいる。

3.5. 生物多様性

ボリビアは、非常に多様な生物と生態系を有し、「巨大生物多様性国家群」の一員である。

ボリビアの標高は海抜90 mから6542 mまでと変化に富んでおり、広大な生物多様性を可能にしている。ボリビアの領土は4つのタイプのバイオーム、32の生態地域、199の生態系で構成されている。この地理的領域内には、ノエル・ケンプ・メルカード国立公園、マディディ国立公園、トゥナリ国立公園、エドゥアルド・アバロア国立アンデス自然保護区、カア・イヤ・デル・グランチャコ国立公園および総合管理自然地域など、いくつかの自然公園や保護区が存在する。

ボリビアには17,000種以上の種子植物があり、その中には1,200種以上のシダ植物、1,500種以上のゼニゴケ類と蘚類、そして少なくとも800種の菌類が含まれる。さらに、3,000種以上の薬用植物が存在する。ボリビアは、トウガラシやチリペッパー、ピーナッツ、インゲン豆、ユカ、そしていくつかのヤシ類の原産地と考えられている。ボリビアはまた、4,000種類以上のジャガイモを自然に生産している。2018年の森林景観保全指数の平均スコアは8.47/10で、172カ国中21位であった。

ボリビアには2,900種以上の動物が生息しており、その中には398種の哺乳類、1,400種以上の鳥類(世界の既知の鳥類の約14%を占め、鳥類の種数では世界で6番目に多様な国)、204種の両生類、277種の爬虫類、そしてボリビアが内陸国であるためすべて淡水魚である635種の魚類が含まれる。さらに、3,000種類以上の蝶や60種類以上の家畜が存在する。

2020年には、ボリビアで新種のヘビ、ヤマフェルデランスが発見された。

3.6. 環境政策

環境水資源省は、ゴンサロ・サンチェス・デ・ロサダ大統領による1990年代の水道事業民営化を覆したエボ・モラレスの選出後、2006年に創設された。2009年の国民投票で承認された新しい憲法は、水へのアクセスを基本的人権としている。2010年7月、ボリビアの主導により、国連は「安全で清潔な飲料水への権利」を「基本的」なものとして認める決議を可決した。

2013年には、自然に人間と同等の権利を与える「母なる大地の権利法」が可決された。

ボリビア政府は、国立公園や保護区の設定と管理、気候変動対策、森林保全、水資源管理など、環境保護と持続可能な開発に関する様々な政策を実施しているが、資金不足や執行能力の限界といった課題も抱えている。

4. 政治

ボリビアは1982年以降、民主的に選出された政府によって統治されてきたが、それ以前は様々な独裁政権下にあった。エルナン・シレス・スアソ大統領(1982年-1985年)とビクトル・パス・エステンソロ大統領(1985年-1989年)は、平和的な権力移譲の伝統を開始し、それは継続しているが、3人の大統領(ゴンサロ・サンチェス・デ・ロサダ(2003年)、カルロス・メサ(2005年)、エボ・モラレス(2019年))が異常な状況下で辞任している。近年の政治は、先住民の権利拡大、社会運動の影響力増大、資源ナショナリズムの高まりといった特徴が見られる。本セクションでは、ボリビアの政府機構、首都、主要政党、対外関係、軍事、法と治安について解説する。

4.1. 政府機構

ボリビアは、大統領を元首とする共和制国家である。2009年憲法は、行政府、立法府、司法府、選挙管理府の権力分立と、様々なレベルの自治を規定している。伝統的に強力な行政府は、通常、行政府が発議した法案を審議・承認することに役割が限定されがちな多民族立法議会(国会)を凌駕する傾向がある。最高裁判所、県裁判所、下級裁判所からなる司法府は、長らく汚職と非効率性に悩まされてきた。1994年の憲法改正とそれに続く法律を通じて、政府は司法制度における広範な改革の可能性を開始し、また県、市町村、先住民自治区への権限の地方分権化を強化している。

行政府は大統領と副大統領によって率いられ、変動する数の(現在は20)省庁から構成される。大統領は国民投票によって5年の任期で選出され、ラパスの大統領官邸(通称「焼けた宮殿」、パラシオ・ケマード)から統治を行う。どの候補者も絶対多数の票を得られないか、または次点候補者に対して10%以上の差をつけて40%以上の票を得られない場合は、最も票の多かった2人の候補者の間で決選投票が行われる。

多民族立法議会(Asamblea Legislativa Plurinacional)は両院制である。代議院(Cámara de Diputados)は130議席で、5年の任期で選出され、63議席は単一選挙区(circunscripciones)から、60議席は比例代表制で、7議席は7県の少数先住民族によって選出される。元老院(Cámara de Senadores)は36議席(各県4議席)である。議員の任期は5年である。議会はラパスのムリリョ広場に本部を置いているが、ボリビア国内の他の場所でも名誉会議を開催する。副大統領が合同議会の名目上の長を務める。

司法府は、最高司法裁判所、多民族憲法裁判所、司法評議会、農地環境裁判所、県裁判所および下級裁判所から構成される。2011年10月、ボリビアはエボ・モラレスによってもたらされた改革である、国民投票によって国家裁判所の裁判官を選出する初の司法選挙を実施した。

多民族選挙機関は、2010年に全国選挙裁判所に代わって設立された独立した政府機関である。この機関は、最高選挙裁判所、9つの県選挙裁判所、選挙判事、選挙投票所で匿名で選ばれた陪審員、および選挙公証人から構成される。ウィルフレド・オバンドが7人の最高選挙裁判所の裁判長を務めている。その運営は憲法によって義務付けられ、選挙制度法(2010年可決の法律026号)によって規制されている。この機関の最初の選挙は、2011年10月に行われた同国初の司法選挙と、2011年に行われた5つの市町村特別選挙であった。

現在の大統領は2020年11月8日に就任したルイス・アルセ、副大統領はダビド・チョケワンカである。

4.2. 首都

ボリビアは、憲法上認められた首都をスクレに置いているが、ラパスが事実上の政府所在地である。ラ・プラタ(現在のスクレ)は、1826年7月1日に新たに独立したアルト・ペルー(後のボリビア)の臨時首都として宣言された。1839年7月12日、ホセ・ミゲル・デ・ベラスコ大統領は、同市をボリビアの首都と定め、革命指導者アントニオ・ホセ・デ・スクレにちなんで改名する法律を公布した。ボリビアの政府所在地がラパスに移ったのは20世紀初頭のことであり、これはポトシとその銀産業の衰退後、スクレが経済活動から相対的に遠隔地にあったこと、そして1899年の戦争における自由党の影響によるものであった。

2009年憲法は、国の首都の役割をスクレに割り当てており、本文中ではラパスに言及していない。憲法上の首都であることに加えて、ボリビア最高裁判所はスクレにあり、司法首都となっている。それにもかかわらず、パラシオ・ケマード(大統領官邸でありボリビア行政府の所在地)は、国会や多民族選挙機関と同様にラパスにある。したがって、ラパスは引き続き政府所在地である。

4.3. 主要政党

ボリビアは多党制を採用しており、多くの政党が存在する。伝統的には、民族革命運動党(MNR)、国民民主行動党(ADN)、左翼革命運動(MIR)が1985年から2005年まで政治を支配してきた。

近年最も影響力のある政党は、エボ・モラレス前大統領が率いた社会主義運動(MAS)である。MASは先住民や農民、労働者階級を主な支持基盤とし、資源ナショナリズムや社会主義的政策を掲げている。

その他、主要な野党勢力としては、元大統領カルロス・メサが率いる中道政党市民共同体(Comunidad Ciudadana, CC)や、サンタクルス県知事ルイス・フェルナンド・カマチョが率いる右派政党連合「クレエモス」(Creemos、「私たちは信じる」)などがある。これらの政党は、イデオロギー、支持基盤、歴史的経緯においてそれぞれ異なり、ボリビアの複雑な政治状況を反映している。

2020年の総選挙の結果、多民族立法議会における政党別の議席数は以下の通りである。

- 元老院(定数36)

- 社会主義運動(MAS): 21議席

- 市民共同体(CC): 11議席

- クレエモス: 4議席

- 代議院(定数130)

- 社会主義運動(MAS): 73議席

- 市民共同体(CC): 41議席

- クレエモス: 16議席

これらの政党間の対立や連携が、ボリビアの政治の動向を左右している。

4.4. 対外関係

ボリビアの外交政策は、歴史的に近隣諸国との領土問題や、天然資源をめぐる国際関係に大きく影響されてきた。太平洋戦争でチリに太平洋岸を奪われて以来、海洋アクセス権の回復はボリビア外交の最重要課題の一つである。

エボ・モラレス政権下では、反米・左派的な外交路線を強め、ベネズエラ、キューバ、イランなどとの関係を深めた。また、先住民の権利擁護や気候変動問題といったテーマで国際社会に積極的に発言し、「先住民外交」や「気候外交」を展開した。

ボリビアは、国際連合(UN)、米州機構(OAS)、南米諸国連合(UNASUR)、ラテンアメリカ・カリブ諸国共同体(CELAC)、ボリバル同盟(ALBA)、アマゾン協力条約機構(ACTO)、南米南部共同市場(メルコスール、2024年7月加盟)などに加盟している。

2018年、ボリビアは国連の核兵器禁止条約に署名した。

2024年の世界平和度指数によると、ボリビアは世界で68番目に平和な国である。

4.4.1. チリとの海洋アクセス権紛争

太平洋戦争(1879年-1884年)の結果、ボリビアは太平洋への出口であるリトラル県をチリに割譲し、内陸国となった。以来、ボリビアはチリに対し、失われた海洋アクセス権の回復を一貫して要求してきた。この問題は、ボリビアの国民感情や外交政策における最重要課題の一つであり続けている。

ボリビアは、チリとの二国間交渉や国際的な仲介を通じて解決を図ろうとしてきたが、具体的な進展は見られなかった。1904年の平和友好条約で国境は確定したが、ボリビアはこの条約が不平等であるとして、海洋アクセス権の回復を求め続けている。

2013年、ボリビアはチリを国際司法裁判所(ICJ)に提소し、チリがボリビアとの間で太平洋への主権的アクセスについて交渉する義務を負うことの確認を求めた。しかし、2018年10月1日、ICJは、チリがボリビアと海洋アクセスについて交渉する法的義務を負わないとの判決を下した。ただし、この判決は両国が対話を継続することを妨げるものではないとも付言した。

この判決はボリビアにとって大きな失望となったが、依然として外交努力や国際世論への働きかけを通じて、海洋アクセス権回復の道を探り続けている。この問題は、ボリビアとチリの二国間関係における最大の懸案事項であり続けている。

4.5. 軍事

ボリビア軍は、陸軍(Ejército)、海軍(Armada Boliviana、以前は Fuerza Naval)、空軍(Fuerza Aérea)の三軍から構成される。兵役義務があり、18歳以上の男性が対象で、期間は12ヶ月。ただし、14歳からの志願も認められており、実際には14歳から16歳の兵士が20%、16歳から18歳の兵士が20%を占めている。

陸軍の兵力は約31,500人。国内に6つの軍管区(regiones militares-RMs)があり、10個師団に編成されている。

ボリビアは内陸国であるが海軍を保持している。ボリビア海軍は2008年時点で約5,000人の兵力を有し、主にチチカカ湖や国内の河川での警備、輸送、災害救助活動に従事している。太平洋戦争で海への出口を失った歴史的経緯から、海への憧憬と権利主張の象徴として維持されている側面もある。

ボリビア空軍は、ラパス、コチャバンバ、サンタクルス・デ・ラ・シエラ、プエルト・スアレス、タリハ、ビジャモンテス、コビハ、リベラルタ、ロボレに9つの空軍基地を有する。

国防費は国のGDPの約1.3%(2022年推定)を占める。軍の主な任務は、国境警備、麻薬密輸対策、国内の治安維持、災害救助などである。また、国際連合の平和維持活動にも小規模ながら参加している。

4.6. 法と治安

ボリビアの法体系は、大陸法を基礎としている。司法制度は、最高司法裁判所を頂点とし、県裁判所、下級裁判所などが存在する。また、憲法裁判所が憲法判断を行う。しかし、司法制度は汚職や非効率性、政治的影響力からの独立性の欠如といった課題を長年抱えており、国民の司法への信頼は低い。

国内の主要な犯罪としては、麻薬関連犯罪(特にコカインの生産と密輸)、汚職、強盗、窃盗などが挙げられる。都市部では、スリや置き引きなどの一般犯罪も発生している。特に、コカ栽培が盛んな地域や国境地帯では、麻薬組織の活動が治安上の大きな問題となっている。

国内の治安状況は、地域によって異なる。都市部では比較的安定しているが、一部地域では社会不安や政治的対立に伴うデモや暴動が散発的に発生することがある。刑務所は過密状態で、劣悪な環境が指摘されている。

人権状況については、表現の自由や集会の自由は概ね保障されているものの、司法制度の機能不全、警察による過剰な武力行使、刑務所内の人権侵害などが問題視されている。政府は司法改革を進めようとしているが、その進捗は遅れている。

5. 行政区画

ボリビアは9つの県(departamento)に分かれており、各県はさらに郡(provincia)、市町村(municipio)、カントン(cantón)へと細分化されている。2009年憲法によって地方自治の枠組みが導入され、各レベルの自治体は独自の行政権や条例制定権を持つようになったが、中央政府との権限や財源の配分が課題となっている。本セクションでは、ボリビアの県とその県都を一覧で示し、各県の地理的・政治文化的特徴についても触れる。

ボリビアは9つの県(departamentoスペイン語)に分かれている。各県はさらに郡(provinciaスペイン語)、市町村(municipioスペイン語)、そしてカントン(cantónスペイン語、現在は主に選挙区や統計上の単位として機能)に細分される。

2009年憲法により、地方自治の枠組みが導入され、県の自治、市町村の自治、地域自治(複数の市町村や郡で構成)、先住民自治(先住民の伝統的な統治形態に基づく)が認められている。これにより、各自治体は独自の条例制定権や行政権を持つようになったが、中央政府との権限配分や財源確保が課題となっている。

| 番号 | 県名 | 県都 |

|---|---|---|

| 1 | パンド県 | コビハ |

| 2 | ラパス県 | ラパス |

| 3 | ベニ県 | トリニダ |

| 4 | オルロ県 | オルロ |

| 5 | コチャバンバ県 | コチャバンバ |

| 6 | サンタクルス県 | サンタクルス・デ・ラ・シエラ |

| 7 | ポトシ県 | ポトシ |

| 8 | チュキサカ県 | スクレ |

| 9 | タリハ県 | タリハ |

各県は地理的特徴や政治的・文化的指向によってグループ化されることがある。例えば、サンタクルス県、ベニ県、パンド県は、アマゾン、モホス、チキタニアの低地「カンバ」文化圏を構成する。政治的指向では、ベニ県、パンド県、サンタクルス県、タリハ県は地域自治運動が活発で、「メディア・ルナ(半月)」と呼ばれる。一方、ラパス県、オルロ県、ポトシ県、コチャバンバ県は伝統的にアンデス政治・文化と関連付けられてきた。チュキサカ県は、アンデス文化圏とカンバ文化圏の間で揺れ動いている。

6. 経済

ボリビア経済は、歴史的に豊富な天然資源に依存してきた一方で、政治的不安定やインフラの未整備などから長らく「黄金の玉座に座る乞食」と形容される貧困状態が続いてきた。しかし、21世紀に入り、特にエボ・モラレス政権下での資源ナショナリズム政策や社会政策により、顕著な経済成長と貧困削減を達成した。主要な経済活動は、鉱業(スズ、銀、天然ガス、リチウムなど)、農業(大豆、キヌア、コカなど)、そして近年成長しつつある観光業である。今後の課題としては、資源依存からの脱却、産業多角化、持続的な貧困削減、格差是正などが挙げられる。本セクションでは、ボリビアの経済概況、主要産業(農業、鉱物資源・エネルギー、観光)、交通インフラ、科学技術、上下水道と衛生について解説する。

6.1. 経済概況

ボリビアの2012年の国内総生産(GDP)は、公定為替レートで274億3000万ドル、購買力平価で561億4000万ドルであった。度重なる政治的後退にもかかわらず、2006年から2009年にかけてモラレス政権は過去30年間で最も高い成長を促した。この成長は、不平等の緩やかな減少を伴った。モラレス政権下で、一人当たりGDPは2006年の1,182米ドルから2012年には2,238米ドルへと倍増した。モラレス政権下のGDP成長率は年平均5%であり、2014年にはラテンアメリカ全体でパナマとドミニカ共和国のみがボリビアより良い成績を収めた。ボリビアの名目GDPは2006年の115億ドルから2019年には410億ドルに増加した。

2014年、大幅な減少以前のボリビアは、世界で最も高い外貨準備高の対GDP比を誇り、総額約150億米ドル、年間GDP総額のほぼ3分の2に達し、2005年のGDPの5分の1から増加した。

国際通貨基金(IMF)によると、2023年のボリビアのGDP(購買力平価)は1254億2800万ドル、一人当たりGDPは10,340ドルである。名目GDPは467億9600万ドル、一人当たり名目GDPは3,857ドルであった。

国の通貨はボリビアーノ(BOB)である。

歴史的な貧困問題は依然として深刻であるが、近年の経済成長、特に社会主義運動政権下での資源国有化や貧困層向けの社会政策は、貧困率の削減や所得格差の是正に一定の成果を上げている。しかし、依然としてラテンアメリカで最も貧しい国の一つであり、経済の持続的な発展と国民生活の向上が課題となっている。

6.2. 農業

ボリビアの農業は、GDPに占める割合が他のラテンアメリカ諸国と比較して低い。しかし、多様な気候と地形を反映し、地域ごとに特色ある農業が営まれている。

主要農産物としては、コカ、大豆、サトウキビ、ジャガイモ、キヌア、コーヒー、バナナ、米、小麦などがある。年間約1000万トンのサトウキビを生産し、大豆の生産量は世界第10位である。輸出の大部分は大豆関連(大豆粕、大豆油)である。

アルティプラーノでは、ジャガイモやキヌアといった伝統的な作物が栽培され、先住民による小規模な家族経営が中心である。東部低地では、大豆やサトウキビなどの輸出志向型の大規模農業が展開されている。ブラジル人やその子孫が1990年代から入植し、大豆栽培の拡大に貢献しており、2006年にはボリビアの大豆生産者の約半数を占めた。

コカ栽培は、ボリビアで最も収益性の高い農産物であり続けており、ボリビアは世界第3位のコカ栽培国である。伝統的にコカ茶や儀式用に用いられてきたが、一部は違法なコカイン製造にも流用されるため、政府は国際的な圧力のもとでコカ栽培の規制と代替作物への転換を進めているが、コカ農家の生活保障との間で難しい舵取りを迫られている。

政府の農業政策としては、食糧安全保障の確立、輸出促進、農村開発などが挙げられる。

6.2.1. 農地改革

ボリビアにおける農地改革は、長年にわたる社会経済的課題であり、特に先住民や小規模農民の土地へのアクセスと生活向上を目指して実施されてきた。

最初の大きな農地改革は、1952年のボリビア革命後に民族革命運動党(MNR)政権によって行われた。この改革では、大土地所有制(アシエンダ制)が解体され、土地が小作人や先住民コミュニティに分配された。しかし、その後の政権交代や政策の変更により、改革の成果は限定的であり、土地所有の不均衡は依然として残った。

2006年に発足したエボ・モラレス政権は、「第二次農地改革」を掲げ、再び土地問題に取り組んだ。この改革では、遊休地や違法に取得された大規模農地の再分配、先住民の伝統的な共同体所有地の承認、農業生産支援などが進められた。特に、生産性の低い大農場や国有地を農民や先住民に分配することを目的とし、80%近い国民の支持を得て国民投票で承認されたが、オリガルキーの強い反対に遭い、その実施は一部に留まった。2009年、政府はアグリビジネス部門に譲歩し、その見返りに新憲法制定までの圧力を終わらせることで合意した。

しかし、一連の経済改革やプロジェクトは、小規模農家の状況を改善した。彼らは農業機械、トラクター、肥料、種子、家畜を受け取り、州は灌漑システム、道路、橋を建設して市場での農産物販売を容易にした。多くの先住民や小規模農家の状況は、彼らが使用していた土地の権利証の付与を通じて正規化された。

2007年、政府は「生産開発銀行」を設立し、小規模労働者や農業生産者が低金利で、農業サイクルに合わせた返済条件で容易に融資を受けられるようにした。銀行監督の改善の結果、2014年から2019年にかけて、中小農業生産者向けのすべての銀行機関で借入金利が3分の1に引き下げられた。さらに、法律は現在、銀行が資源の少なくとも60%を生産的信用または社会住宅建設に充てることを義務付けている。

食料生産支援企業(Emapa)の設立により、政府は中小農家の生産物を最も良い価格で購入することで国内農産物市場を安定させ、アグリビジネス企業に公正な報酬を提供するよう強制した。アルヴァロ・ガルシア・リネラ副大統領によれば、「ゲームのルールを設定することで、国家は小規模生産者により多くの力を与える新たな力関係を確立する。富はアグリビジネス部門の力を均衡させるためにより良く再分配される。これにより安定が生まれ、経済が繁栄し、すべての人に利益がもたらされる。」

これらの農地改革は、土地所有構造の変化を通じて農村社会や先住民コミュニティに一定の影響を与えたが、依然として土地をめぐる対立や、農業生産性の向上といった課題が残されている。

6.3. 鉱物資源とエネルギー

ボリビアは歴史的にその広大な鉱物資源で知られているが、地質学的および鉱物学的には比較的未踏査である。この国は多様な鉱物および天然資源に富み、中央アンデス山脈の南米の中心部に位置している。

鉱業は経済の主要部門であり、国の輸出の大部分はそれに依存している。2023年、ボリビアは世界第7位の銀生産国であった。また、スズおよびアンチモンの世界第5位の生産国、亜鉛の世界第7位の生産国、鉛の世界第8位の生産国、ホウ素の世界第4位の生産国、タングステンの世界第6位の生産国である。この国はまた、年間約25トンに近いかなりの量の金を生産しており、アメシストの採掘も行っている。2015年の国の金生産量は12トンである。

ボリビアは世界最大のリチウム埋蔵量、世界第2位のアンチモン埋蔵量、世界第3位の鉄鉱石埋蔵量、世界第6位のスズ埋蔵量、世界第9位の鉛、銀、銅埋蔵量、世界第10位の亜鉛埋蔵量、そして未公開だが生産的な金とタングステンの埋蔵量を有している。さらに、国の大部分が未踏査である東部地域には、かなりの量のウランとニッケルの埋蔵量が存在すると考えられている。サンタクルス県のセラニアス・チキタナスの一部の地層には、ダイヤモンドの埋蔵量も存在する可能性がある。

ボリビアは南米で2番目に大きな天然ガス埋蔵量を有している。その天然ガス輸出は、ロイヤルティ、賃料、税金として1日あたり数百万ドルの収益をもたらしている。2007年から2017年にかけて、いわゆる「政府取り分」のガスは合計約220億ドルに達した。

政府は2005年に炭化水素法に関する拘束力のある国民投票を実施した。他の規定の中でも、この法律は企業が生産物を国営炭化水素会社YPFBに販売し、炭化水素を輸出する前に国内需要を満たし、天然ガスからの州のロイヤルティを引き上げることを要求している。当時のカルロス・メサ大統領に反対して炭化水素法が可決されたことは、最終的にボリビア初の先住民大統領であるエボ・モラレスの選出につながったボリビアガス紛争の一部として理解することができる。

アメリカ地質調査所は、ボリビアには2100万トンのリチウムがあり、これは世界埋蔵量の少なくとも25%に相当し、世界最大であると推定している。しかし、それを採掘するには、この地域の重要な自然景観であり観光を促進する塩原(ウユニ塩原と呼ばれる)を破壊する必要がある。政府はこのユニークな自然景観を破壊して、増大する世界のリチウム需要に応えることを望んでいない。一方で、政府はリチウムの持続可能な抽出を試みている。このプロジェクトは、ボリビア鉱山公社(COMIBOL)の子会社である国営企業「Recursos Evaporíticos」によって実施されている。

6.3.1. リチウム

ボリビア南西部のウユニ塩原には、世界最大級のリチウム埋蔵量が存在すると推定されており、その量は世界の確認埋蔵量の約半分に達するとも言われる。リチウムは、電気自動車(EV)のバッテリーやスマートフォンなどの二次電池に不可欠な素材であり、近年その需要が急速に高まっている。

ボリビア政府は、この豊富なリチウム資源を国家の経済発展の柱と位置づけ、国営企業であるボリビア・リチウム公社(Yacimientos de Litio Bolivianos, YLB)を中心に開発計画を進めている。計画では、リチウムの採掘から精製、さらにはバッテリー生産までを国内で行うことを目指しており、単なる資源輸出国からの脱却を図っている。

しかし、リチウム開発にはいくつかの課題も存在する。ウユニ塩原の厳しい自然環境下での採掘技術の確立、大規模な投資資金の確保、そして環境への影響(特に水資源の枯渇や塩原の生態系への影響)が懸念されている。また、外国資本や技術の導入を巡っては、資源ナショナリズムの高まりの中で、国内での議論が続いている。

電気自動車市場の拡大に伴い、ボリビアのリチウム資源は国際的に大きな注目を集めており、その開発動向は世界のエネルギー・資源市場や地政学にも影響を与える可能性がある。

6.4. 観光

観光からの収入はますます重要になっている。ボリビアの観光産業は、民族の多様性を引き付けることに重点を置いている。最も訪問者の多い場所には、ネバド・サハマ山、トロトロ国立公園、マディディ国立公園、ティワナク、ラパス市などがある。

国内で見られる様々な祭りの中で最もよく知られているのは「オルロのカーニバル」であり、これは2001年5月にユネスコによって宣言された最初の19の「人類の口承及び無形遺産の傑作」の一つである。

その他、ウユニ塩原の壮大な景観、チチカカ湖の美しい自然と文化、植民地時代の面影を残すポトシ市街やスクレ市街、ユンガスの道(通称デスロード)でのサイクリング、アマゾン熱帯雨林でのエコツアーなどが人気を集めている。観光客は、ヨーロッパ、北米、アジアからの長距離旅行者に加え、近隣の南米諸国からも多く訪れる。

政府は観光インフラの整備やプロモーション活動を通じて、観光産業のさらなる振興を目指しているが、交通アクセスの改善やサービスの質の向上などが課題となっている。

6.5. 交通

ボリビアは内陸国であり、広大な国土と山岳地形が交通インフラの整備を困難にしている。道路網、鉄道網、航空路、水運(河川交通)が主要な交通手段であるが、いずれも課題を抱えている。特に、地方と都市部、あるいはアンデス地域と東部低地地域との間の交通アクセス改善が、経済発展と地域格差是正のために重要となっている。

6.5.1. 道路

ボリビアのユンガス・ロードは、米州開発銀行によって「世界で最も危険な道」と呼ばれ、スペイン語では「エル・カミーノ・デ・ラ・ムエルテ」(El Camino de la Muerteスペイン語)と呼ばれている。この道路の北部区間は、その大部分が未舗装でガードレールもなく、1930年代にオリエンタル山脈に切り開かれたものである。幅の狭い道(3.7 m (12 ft))からの落下は、場所によっては610 m (2000 ft)にも達し、アマゾン熱帯雨林からの湿った気候のため、しばしば土砂崩れや落石などの悪条件に見舞われる。毎年25,000人以上のサイクリストがこの64374 m (40 mile)の道を自転車で走る。2018年には、イスラエル人女性がこの道を自転車で走行中に落石により死亡した。

アポロ道路はラパスの奥深くまで続いている。この地域の道路は、もともとチャラサニ近郊の鉱山へのアクセスを可能にするために建設された。その他の注目すべき道路には、コロイコ、ソラタ、ソンゴ渓谷(イリマニ山)、コチャバンバ高速道路(carreteraスペイン語)などがある。国際森林研究センター(CIFOR)の研究者によると、2014年時点でボリビアの道路網はまだ未発達であった。ボリビアの低地地域では、舗装道路は2000 km未満である。最近いくつかの投資が行われており、グアヤラメリンでは畜産が拡大しているが、これはグアヤラメリンとトリニダを結ぶ新しい道路のおかげかもしれない。この国は2015年に最初の複線高速道路を開通させた。これは首都ラパスとオルロを結ぶ203kmの区間である。

近年の道路改良プロジェクトや、ブラジルやチリなど近隣諸国と結ぶ国際回廊構想が進められているが、資金不足や地理的制約から整備は十分とは言えない。

6.5.2. 航空

民間航空総局(Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC)は、以前はFAB(ボリビア空軍)の一部であり、国立民間航空研究所(Instituto Nacional de Aeronáutica Civil-INAC)と呼ばれる民間航空学校と、TAMおよびTABという2つの商業航空輸送サービスを管理している。

TAM - Transporte Aéreo Militar(ボリビア軍航空)は、ラパスに本拠を置く航空会社であった。これは「Fuerza Aérea Boliviana」(ボリビア空軍)の民間部門であり、ボリビア北部および北東部の遠隔地の町やコミュニティへの旅客サービスを運営していた。TAM(別名TAMグループ71)は1945年からFABの一部であった。この航空会社は2019年9月以降運航を停止している。

ボリビアーナ航空(Boliviana de Aviación)、通称BoAは、ボリビアのフラッグ・キャリアであり、完全に政府によって所有されている。

地域路線を運航する民間航空会社には、アマソナス航空があり、一部国際線も運航している。

民間輸送航空会社ではあるが、TAB - Transportes Aéreos Bolivianosは1977年にFABの子会社として設立された。これは航空輸送管理局(Gerencia de Transportes Aéreos)に従属し、FABの将官が率いている。TABはチャーター重量貨物航空会社であり、ボリビアを西半球のほとんどの国と結びつけており、その保有航空機にはヘラクレスC130が含まれる。TABはエル・アルト国際空港に隣接して本社を置いている。TABはパナマ経由でマイアミとヒューストンに就航している。

ボリビアの3大国際空港は、ラパスのエル・アルト国際空港、サンタクルスのビルビル国際空港、コチャバンバのホルヘ・ウィルステルマン国際空港である。他の都市にもこれらの3つのハブ空港と接続する地方空港がある。

6.6. 科学技術

ボリビアは、中国によってオフショア化/アウトソーシングされ打ち上げられたトゥパク・カタリ1号という通信衛星を所有している。2015年には、ロシアの原子力企業ロスアトムによって開発される3億ドルの原子炉計画を含む電力供給の進展が発表された。ボリビアは2024年の世界イノベーション指数で100位にランクされた。

近年、特にリチウム資源開発に関連した技術開発や、宇宙技術(トゥパク・カタリ1号衛星の運用)、原子力平和利用(エル・アルトに建設中の原子力研究開発センター)などが注目されている。しかし、全体として研究開発への投資は少なく、科学技術人材の育成も課題となっている。

6.7. 上下水道と衛生

ボリビアの飲料水および衛生の普及率は、部門への投資が大幅に増加したことにより、1990年以降大幅に改善された。しかし、この国は大陸で最も低い普及率であり、サービスは質が低い。政治的および制度的不安定が、国および地方レベルでの部門の機関の弱体化に寄与してきた。

3大都市のうち2都市(コチャバンバおよびラパス/エル・アルト)における外国民間企業への2つのコンセッションは、それぞれ2000年と2006年に早期終了した。国内第2の都市であるサンタクルス・デ・ラ・シエラは、協同組合を通じて比較的成功裏に独自の上下水道システムを管理している。エボ・モラレス政府は、部門内での市民参加を強化する意向である。普及率の向上には、投資資金の大幅な増加が必要である。

政府によると、この部門の主な問題点は、全国的な衛生へのアクセスの低さ、農村地域における水へのアクセスの低さ、不十分かつ非効果的な投資、コミュニティサービス提供者の認知度の低さ、先住民の慣習の尊重の欠如、「プロジェクトの設計と実施における技術的および制度的困難」、インフラの運営および維持能力の欠如、「国の政治的変化と一致しない」制度的枠組み、「社会参加スキームの曖昧さ」、気候変動による水の量と質の低下、汚染と統合的水資源管理の欠如、そして廃水の再利用に関する政策とプログラムの欠如である。

人口のわずか27%しか改善された衛生施設を利用できず、80%から88%が改善された水源を利用できる。都市部の普及率は農村部よりも高い。

過去の水道民営化(コチャバンバ水紛争など)の失敗を教訓に、近年は公的サービスの強化が進められているが、依然として都市部と農村部の格差、水質汚染、インフラの老朽化といった問題が残されている。

7. 社会

ボリビア社会は、その多民族国家としての特徴を反映し、非常に多様な側面を持つ。人口構成、民族、言語、宗教といった基本的な要素から、都市構造、教育、保健医療、社会福祉、ジェンダー問題、メディアの状況に至るまで、様々な要素が複雑に絡み合っている。特に、先住民族の権利向上や多文化共生の実現は、現代ボリビア社会における重要な課題であり、様々な政策が試みられている。本セクションでは、これらのボリビア社会の主要な側面について解説する。

7.1. 人口

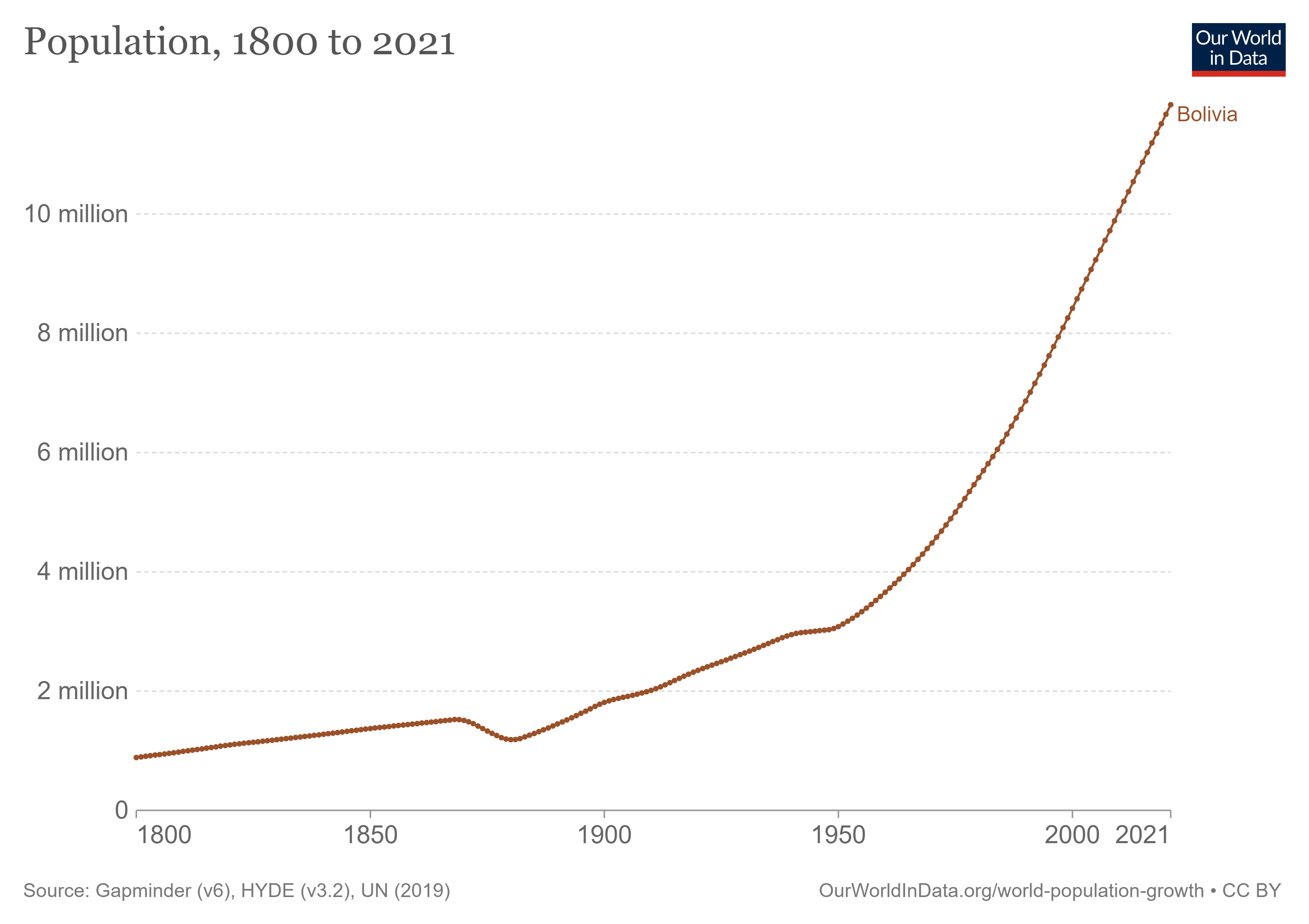

ボリビア国立統計局(INE)が実施した直近の2つの国勢調査によると、人口は2001年の8,274,325人(男性4,123,850人、女性4,150,475人)から2012年には10,059,856人に増加した。2024年現在の推定人口は約1,231万人である。

過去50年間でボリビアの人口は3倍になり、人口増加率は2.25%に達した。国勢調査期間(1950年-1976年および1976年-1992年)の人口増加率は約2.05%であったのに対し、直近の期間である1992年-2001年の間は年間2.74%に達した。

ボリビア人の約67.49%が都市部に居住し、残りの32.51%が農村部に居住している。人口の大部分(70%)はラパス県、サンタクルス県、コチャバンバ県に集中している。アンデス高地地域ではラパス県とオルロ県が最も人口が多く、渓谷地域ではコチャバンバ県とチュキサカ県が、リャノス地域ではサンタクルス県とベニ県が最も人口が多い。全国レベルでの人口密度は1平方キロメートルあたり10.4人であり、0.8人(パンド県)から26.2人(コチャバンバ県)まで地域差が大きい。

最大の人口集中地域はいわゆる「中央軸」とリャノス地域にある。ボリビアは若い人口構成を持つ。2011年の国勢調査によると、人口の59%が15歳から59歳の間であり、39%が15歳未満である。人口のほぼ60%が25歳未満である。

2022年の人間開発指数は0.698で、120位であった。平均寿命は、2020年時点で男性69歳、女性75歳、全体で72歳である。

7.2. 民族

ボリビアは多民族国家であり、その民族構成は非常に多様である。2012年の国勢調査では民族的自己認識に関するデータは収集されなかったが、2009年の推定によると、メスティーソ(白人とアメリカ先住民の混血)が68%、先住民が20%、白人が5%、チョロ(都市化した先住民またはメスティーソ)が2%、黒人が1%、その他が1%、特定不能が3%となっている。また、人口の約44%が何らかの先住民族グループに属していると自己認識しており、その多くはケチュア人またはアイマラ人である。

主要な先住民族グループとしては、アンデス高地に住むケチュア人(人口の約25%)とアイマラ人(約17%)が最も多く、次いで東部低地に住むチキタノ人(約3.6%)、グアラニー人(約2.5%)などがいる。その他にも多数の小規模な先住民族グループが存在し、憲法では36の先住民族が公認されている。

ヨーロッパ系住民は主にスペイン系だが、イタリア、ドイツ、クロアチアなどからの移民の子孫も存在する。サンタクルス県には、ロシアから移住したドイツ語を話すメノナイトのコロニーがいくつかあり、約4万人が暮らしている。

アフリカ系ボリビア人は、スペイン植民地時代に奴隷として連れてこられたアフリカ人の子孫であり、主にラパス県のユンガス地方に居住している。1831年に奴隷制は廃止された。

アジア系ボリビア人としては、日系ボリビア人(約1万4千人)やレバノン系(約1万2千9百人)のコミュニティが存在する。

エボ・モラレス政権下では、先住民の権利向上と政治参加が大きく進展し、「多民族国家」としてのアイデンティティが強調された。しかし、依然として民族間の経済格差や社会的差別は残されており、多文化共生社会の実現に向けた課題は多い。

7.3. 言語

ボリビアは、その多文化性を反映して言語的多様性に富んでいる。2009年憲法では、スペイン語に加えて36の先住民言語が公用語として認められている。これには、アイマラ語、アラオナ語、バウレ語、ベシロ語、カニチャナ語、カビニェーニョ語、カユババ語、チャコボ語、チマン語、エセ・エハ語、グアラニー語、グアラスウェ語、グアラユ語、イトナマ語、レコ語、マチャフヤイ=カラワヤ語、マチネリ語、マロパ語、モヘーニョ=イグナシアノ語、モヘーニョ=トリニタリオ語、モレ語、モセテン語、モビマ語、パカワラ語、プキナ語、ケチュア語、シリオノ語、タカナ語、タピエテ語、トロモナ語、ウル=チパヤ語、ウェーンハイェク語、ヤミナワ語、ユキ語、ユラカレ語、サムコ語が含まれる。

スペイン語は国内で最も広く話されている公用語であり、2001年の国勢調査によると人口の3分の2が話している。州が発行するすべての法的および公式文書(憲法を含む)、主要な民間および公的機関、メディア、商業活動はスペイン語で行われている。

主要な先住民言語は、ケチュア語(2001年の国勢調査で人口の21.2%)、アイマラ語(14.6%)、グアラニー語(0.6%)、その他(0.4%、ベニ県のモホス語など)である。

プラウトディーツ語(ドイツ語の方言)は、サンタクルス県で約7万人のメノナイトによって話されている。ポルトガル語は主にブラジルに近い地域で話されている。

政府は多言語教育政策を推進しており、学校教育においてスペイン語と先住民言語の両方を使用するバイリンガル教育が導入されている。また、先住民言語の復興・保存に向けた取り組みも行われているが、話者数の減少や都市化に伴う言語使用の変化といった課題に直面している。

7.4. 宗教

ボリビアは憲法上、世俗国家であり、信教の自由と政教分離を保障している。

2001年のボリビア国立統計局による国勢調査によると、人口の78%がローマ・カトリック、次いで19%がプロテスタント、少数のボリビア人が正教を信仰し、3%が無宗教である。

宗教データアーカイブ協会(世界キリスト教データベースに基づく)の記録によると、2010年にはボリビア人の92.5%がキリスト教徒(任意の宗派)と認識し、3.1%が先住民宗教、2.2%がバハイ教、1.9%が不可知論者と認識し、他のすべてのグループは0.1%以下であった。

先住民の多くは、キリスト教との混淆または習合によって特徴づけられる様々な伝統的信仰を堅持している。パチャママ(母なる大地)への信仰は顕著である。コパカバーナの聖母、ウルクピーニャの聖母、ソカボンの聖母への崇敬も、キリスト教巡礼の重要な特徴である。チチカカ湖近くには、使徒ヤコブへの強い信仰を持つ重要なアイマラ人のコミュニティもある。ボリビアで崇拝される神々には、毎年1月24日に祝われる豊穣と繁栄のアイマラの神エケコや、グアラニー族の神トゥパが含まれる。

7.5. 主要都市

ボリビア人の約67%が都市部に住んでおり、これは南米で最も低い割合の一つである。それにもかかわらず、都市化率は着実に成長しており、年間約2.5%である。2012年の国勢調査によると、ボリビアには合計3,158,691世帯があり、2001年から887,960世帯増加した。2009年には、住宅の75.4%が家、小屋、またはパフイチとして分類され、3.3%がアパート、21.1%が賃貸住宅、0.1%が移動住宅であった。国内最大の都市のほとんどは、西部および中部地域の高地に位置している。

以下は、2012年の国勢調査に基づくボリビアの主要都市である。

| 都市名 | 県 | 人口(2012年) |

|---|---|---|

| サンタクルス・デ・ラ・シエラ | サンタクルス県 | 1,453,549 |

| エル・アルト | ラパス県 | 848,840 |

| ラパス | ラパス県 | 764,617 |

| コチャバンバ | コチャバンバ県 | 630,587 |

| オルロ | オルロ県 | 264,683 |

| スクレ | チュキサカ県 | 259,388 |

| タリハ | タリハ県 | 205,346 |

| ポトシ | ポトシ県 | 189,652 |

| サカバ | コチャバンバ県 | 169,494 |

| キヤコヨ | コチャバンバ県 | 137,029 |

これらの都市は、それぞれ独自の歴史的背景、経済的役割、文化的特徴を持っている。近年の急速な都市化は、都市計画、インフラ整備(住宅、交通、上下水道など)、社会サービス(教育、医療など)の面で多くの課題も生み出している。

7.6. 教育

2008年、ユネスコの基準に従い、ボリビアは非識字状態からの解放を宣言され、南米でこの地位を獲得した4番目の国となった。2020年時点での15歳以上の識字率は94%である。

ボリビアの教育制度は、就学前教育(2年間)、初等教育(6年間)、中等教育(6年間)、高等教育から構成される。義務教育は初等教育から中等教育までの14年間である。学年は2月に始まり11月に終わる。

高等教育は大学やその他の高等教育機関で行われる。大学では、学士課程(4~6年)、修士課程(2年)、博士課程(4年)が設置されている。高等教育まではすべての公教育が無償である。

主要な大学としては、サン・フランシスコ・ハビエル大学(スクレ、1624年設立)、サン・アンドレス大学(ラパス、1830年設立)、サン・シモン大学(コチャバンバ、1832年設立)、ガブリエル・レネ・モレノ自治大学(サンタクルス・デ・ラ・シエラ、1880年設立)などがある。

教育における課題としては、依然として残る都市部と農村部、あるいは民族間の教育格差、教育の質の向上、そして先住民言語を用いた教育の充実などが挙げられる。エボ・モラレス政権下では、「アベリーノ・シニャニ・エリサルド・ペレス教育法」が制定され、脱植民地化、共同体参加、生産性を重視した教育改革が試みられたが、その評価は分かれている。

2020年時点でGDPに占める教育への支出の割合は9.8%であり、2011年から徐々に上昇している。

7.7. 保健医療

ボリビアの保健医療制度は、公的部門、社会保険、民間部門から構成されている。平均寿命は2020年時点で男性69歳、女性75歳、合計72歳である。乳幼児死亡率は、2006年の出生1000人あたり52.7人から2019年には26人に減少した。

主な疾病構造としては、依然として感染症(特に呼吸器系疾患や下痢症)が高い割合を占める一方、近年は生活習慣病(心疾患、糖尿病など)も増加傾向にある。

医療サービスへのアクセスは、特に農村部や貧困層において依然として大きな課題である。都市部と農村部の間には、医療施設数、医療従事者数、医療の質において著しい格差が存在する。

エボ・モラレス政権は、2019年に「単一健康システム(Sistema Único de Salud, SUS)」を導入し、国民皆保険の実現を目指した。これにより、多くの国民が無料で医療サービスを受けられるようになったが、医療従事者の不足、医薬品の供給不足、医療インフラの未整備といった問題から、十分な医療提供体制が確立されていないとの指摘もある。

伝統医療も、特に先住民コミュニティにおいて重要な役割を果たしており、政府は西洋医療と伝統医療の連携も模索している。2019年のGDPに占める医療費の割合は6.92%であった。

7.8. 社会福祉

ボリビアの社会福祉制度は、主に年金、失業保険、医療保険、そして貧困層支援プログラムから構成されている。

年金制度については、エボ・モラレス政権下で導入された「尊厳年金(Renta Dignidad)」が代表的である。これは、60歳以上の全てのボリビア国民に対し、拠出の有無にかかわらず一定額の基礎年金を支給するもので、高齢者の貧困削減に貢献した。財源は主に天然ガス国有化による国家収入の増大で賄われている。

失業保険制度は未整備に近い状態であり、失業者の多くはインフォーマルセクターでの就労や家族からの援助に頼らざるを得ない状況である。

医療保険は、公的医療機関での無料診療を保障する「単一健康システム(SUS)」が2019年に導入されたが、前述の通り課題も多い。

貧困層支援プログラムとしては、条件付き現金給付プログラム(例:子供の就学や健康診断を条件とする「フアナ・アスルドゥイ手当」)などが実施されている。

これらの社会福祉制度の多くは、天然ガス収入に依存しており、資源価格の変動や国家財政の状況によって持続可能性が左右されるという課題を抱えている。社会開発政策においては、人権擁護の観点から、特に先住民、女性、子供、高齢者といった脆弱な立場の人々への配慮が重視されている。

7.9. 女性の権利

ボリビアは、ラテンアメリカで最もフェミサイド(女性殺害)とジェンダーに基づく暴力の発生率が高い国の一つである。2013年には、「女性に対する暴力のない生活を保障するための包括法」が可決され、16種類のジェンダーに基づく暴力が法典化され、暴力の予防、被害者の保護、加害者の処罰のための措置が導入された。

ボリビアにおける女性の法的地位は、憲法や法律によって男女平等が保障されている。政治参加については、1997年の法律で公職候補者の少なくとも30%を女性とするクオータ制が導入され、その後の法改正で男女均等(パリテ)が義務付けられた結果、国会議員に占める女性の割合は世界でもトップクラスとなっている(2022年時点で46%)。

教育機会についても、初等教育から高等教育まで男女間の格差は縮小傾向にある。経済活動への参加も進んでいるが、依然として賃金格差や非正規雇用の多さといった課題が残る。

しかし、法制度の整備にもかかわらず、ジェンダーに基づく暴力(ドメスティックバイオレンス、性的暴力、フェミサイドを含む)は依然として深刻な社会問題である。政府や市民社会は、被害者支援、加害者処罰の強化、そして社会全体の意識改革に向けた取り組みを進めているが、その効果は十分とは言えない状況である。

7.10. メディア

ボリビアにおける主要な報道機関には、新聞、テレビ、ラジオ、そして近年急速に普及しているオンラインメディアがある。

新聞では、「エル・ディアリオ」(ラパス)、「ロス・ティエンポス」(コチャバンバ)、「エル・デベル」(サンタクルス)などが全国的に読まれている。テレビは、国営放送のほか、民間放送局が多数存在する。ラジオは、特に地方において重要な情報源となっている。

報道の自由度は、国際的な評価機関によって「部分的に自由」とされることが多い。政府とメディアの関係は時に緊張を伴い、特にエボ・モラレス政権下では、政府に批判的なメディアへの圧力や、国営メディアを通じたプロパガンダが指摘された。

メディアが政治や社会に与える影響は大きく、選挙報道や社会問題に関する報道は、世論形成に重要な役割を果たしている。一方で、情報の偏りやフェイクニュースの拡散、そして地方における情報アクセス格差(特にインターネット環境の未整備)といった問題も存在する。

8. 文化

ボリビアの文化は、スペイン植民地時代からのヨーロッパ文化と、ケチュア、アイマラなどの多様な先住民文化が融合(メスティーソ文化)して形成されたという特徴を持つ。プレ・インカ期やインカ帝国の文明圏ではケチュアがアイマラを支配する形で一体化が進み、スペイン統治下のペルー副王領やリオ・デ・ラ・プラタ副王領の勢力圏などでもアルト・ペルーと呼ばれ、ペルーとボリビアはほぼひとまとまりの地域として扱われてきたため、現在でも両国は文化的に近い関係にある。アンデス地域とアマゾン地域では、気候や歴史的経緯の違いから文化的な差異が見られ、地域ごとに多様な伝統芸能、音楽、舞踊、祭り、食文化が育まれてきた。現代においては、伝統文化の継承と、グローバル化の影響を受けた新しい文化創造の動きが並行して進んでいる。俗語では、アンデス地域またはそこに住む人々はコージャと呼ばれ、アマゾン地域またはそこに住む人々はカンバと呼ばれる。本セクションでは、ボリビアの芸術、音楽、映画、食文化、スポーツ、世界遺産、祝祭日と年中行事について解説する。

8.1. 芸術

ボリビアの芸術は、先コロンブス期の豊かな遺産を基盤としている。ティワナク文化の石像や土器、インカ帝国時代の金銀細工や織物などは、その高度な技術と独自の宇宙観を示している。

スペイン植民地時代には、ヨーロッパのバロック様式と先住民の伝統的なモチーフが融合した、独自の「アンデス・バロック」と呼ばれる美術様式が花開いた。ポトシやスクレの教会建築、祭壇画、彫刻などにその特徴が見られる。この時代の代表的な画家としては、メルチョール・ペレス・デ・オルギンなどがいる。

20世紀以降の現代美術においては、マリア・ルイサ・パチェコ、ジルベルト・ロハス、ロベルト・ママニ・ママニといった国際的に評価される芸術家を輩出している。彼らの作品は、ボリビアの自然や社会、先住民文化をテーマにしたものが多く、独自のアイデンティティを表現している。

その他、民芸品としての織物、陶器、木彫りなどもボリビア文化の重要な要素であり、地域ごとに特色ある製品が作られている。

8.1.1. 音楽

ボリビア音楽は、その多様性で知られ、大きく分けて土着の音楽が発達したアウトクトナ音楽と、ヨーロッパから持ち込まれた音楽を基盤に都市で発達したクリオージャ音楽に分類されるが、どちらもフォルクローレと呼ばれる。

アンデス地方のフォルクローレは、ケーナ(縦笛)、サンポーニャ(パンパイプ)、チャランゴ(小型弦楽器)といった伝統楽器を用いた哀愁を帯びた旋律が特徴である。代表的なリズムには、ワイニョ、クエッカ(ボリビアーナ・クエッカ)、カルナバリート、タキラリなどがある。これらの音楽は、祭りや儀式、日常生活の中で演奏され、人々の生活と深く結びついている。

オルロのカーニバルで演奏されるディアブラーダ(悪魔の踊り)の音楽は、その力強さと複雑なリズムで特に有名である。また、ポトシやチュキサカの農村部には、スペイン侵略以前の習俗を色濃く残す独自の歌や踊りが伝承されている。

現代のポピュラー音楽シーンでは、伝統的なフォルクローレの要素を取り入れつつ、ロック、ジャズ、クンビアなど、様々なジャンルの音楽が生まれている。

8.1.2. 映画

ボリビア映画の歴史は、20世紀初頭に遡る。最初の長編映画とされるのは、ホセ・マリア・ベラスコ・マイダーナ監督による『ワラ・ワラ』(1930年)である。

1950年代から60年代にかけては、ホルヘ・サンヒネス監督が中心となり、先住民の視点から社会問題を鋭く描いた「ウカマウ集団」の活動が注目された。『ウカマウ』(1966年)や『コンドルの血』(1969年)といった作品は、国際的にも高い評価を受け、「新ラテンアメリカ映画」運動の重要な一翼を担った。

その後も、アントニオ・エギノ、パオロ・アガッシといった監督たちが、ボリビアの現実を多様な視点から描いた作品を発表してきた。近年のボリビア映画は、デジタル技術の導入により製作本数が増加し、若手監督による新しい才能も登場している。

国内には映画祭がいくつか開催されており、ボリビア映画の振興と国際交流の場となっているが、製作資金の不足や配給網の未整備といった課題も抱えている。

8.2. 食文化

ボリビアの食文化は、地域ごとの気候や産物、そして先住民文化とスペイン文化の融合によって多様な特徴を持っている。

アンデス高地では、ジャガイモ(数千種類が存在すると言われる)、トウモロコシ、キヌア、アマランサスなどが主食として古くから栽培されてきた。肉類では、リャマやアルパカの肉、クイ(テンジクネズミ)などが伝統的に食されてきた。代表的な料理には、チュニョ(凍結乾燥ジャガイモ)を使ったスープや煮込み料理、サルテーニャ(肉や野菜を詰めたペイストリー)、アンティクーチョ(串焼き)などがある。

東部低地では、米、ユカ(キャッサバ)、プランテン(料理用バナナ)などが主食となる。牛肉の消費が多く、アサード(バーベキュー)も人気がある。代表的な料理には、マハオ(干し肉と米の料理)、ソパ・デ・マニ(ピーナッツスープ)、クニャペ(ユカ粉とチーズのパン)などがある。

飲料としては、シンガニ(ブドウの蒸留酒)、チチャ(トウモロコシの発酵酒)、コカ茶(コカの葉を煎じたお茶、高山病予防にも飲まれる)などが伝統的である。また、各地で生産されるビールも人気がある。

食事は一般的に1日に3回で、昼食(アルムエルソ)が最も重要な食事とされることが多い。

8.3. スポーツ

ボリビアで最も人気のあるスポーツはサッカーである。国内リーグとしてリーガ・デ・フットボル・プロフェシオナル・ボリビアーノ(LFPB)があり、多くの国民が熱狂的なファンである。サッカーボリビア代表は、FIFAワールドカップには3度(1930年、1950年、1994年)出場している。コパ・アメリカでは、1963年に自国開催で優勝した経験がある。特に、首都ラパスのエスタディオ・エルナンド・シレスは標高約3,600メートルに位置し、高地での試合はアウェーチームにとって大きなハンディキャップとなることで知られている。

サッカー以外では、ラケットボールが国際的に高いレベルにあり、世界選手権やパンアメリカン競技大会で多くのメダルを獲得している。また、バスケットボール、バレーボール、陸上競技、自転車競技なども人気がある。

伝統的なスポーツとしては、チョリータ(先住民の女性)によるレスリング「ルチャ・リブレ・ボリビアーナ」が観光客にも人気を集めている。

8.4. 世界遺産

ボリビア国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が6件、自然遺産が1件存在する(2024年現在)。

文化遺産

- ポトシ市街(1987年登録)- かつて世界最大の銀山として栄えた鉱山都市。植民地時代のバロック様式の建造物群が残る。

- チキトスのイエズス会伝道所群(1990年登録)- 17世紀から18世紀にかけてイエズス会によって建設された先住民教化のための伝道所群。ヨーロッパと先住民の文化が融合した独特の建築様式を持つ。

- 古都スクレ(1991年登録)- ボリビア憲法上の首都。植民地時代からの美しい白壁の街並みが保存されている。

- サマイパタの砦(1998年登録)- 先コロンブス期からインカ帝国時代にかけての祭祀場とされる巨大な彫刻岩。

- ティワナク:ティワナク文化の宗教的・政治的中心地(2000年登録)- アンデス文明の重要な中心地であったティワナク文化の遺跡群。「太陽の門」などが有名。

自然遺産

- ノエル・ケンプ・メルカード国立公園(2000年登録)- アマゾン熱帯雨林、セラード(サバンナ)、湿地帯など多様な生態系を有し、多くの固有種を含む豊かな生物多様性を誇る。

また、ボリビアの無形文化遺産としては、以下のものが登録されている。

- オルロのカーニバル(2001年登録)

- カリャワヤのアンデス宇宙観(2003年登録)

8.5. 祝祭日と年中行事

ボリビアの祝祭日は、国の歴史、宗教、文化を反映した多様なものがある。

主要な国民の祝日には以下のようなものがある。

| 日付 | 日本語表記 | 現地語表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 1月1日 | 元日 | Año Nuevo | |

| 2月または3月 | 謝肉祭(カーニバル) | Carnaval | 移動祝日(灰の水曜日の前の月曜日と火曜日) |

| 3月または4月 | 聖金曜日 | Viernes Santo | 移動祝日 |

| 5月1日 | メーデー(労働者の日) | Día del Trabajo | |

| 6月 | 聖体の祝日 | Corpus Christi | 移動祝日(三位一体の主日の後の木曜日) |

| 6月21日 | アイマラ新年 | Año Nuevo Aymara Amazónico | 冬至 |

| 8月6日 | 独立記念日 | Día de la Independencia / Aniversario Patrio | 1825年の独立を記念 |

| 11月2日 | 死者の日(万霊節) | Día de los Difuntos | |

| 12月25日 | クリスマス | Navidad |

これらの国民の祝日に加え、各県や都市、地域ごとに独自の祝祭日や年中行事が存在する。

特に有名なのは、オルロのカーニバル(2月または3月)で、ユネスコの無形文化遺産にも登録されており、国内外から多くの観光客が訪れる。悪魔の踊り「ディアブラーダ」をはじめとする華やかなパレードが繰り広げられる。

また、チュキサカ県のタラブコで3月に行われる「プフリャイの祭り」も、チャコ戦争の勝利を記念し、先住民の伝統的な音楽や踊りが披露されることで知られている。

これらの祝祭日や年中行事は、ボリビアの豊かな文化的多様性と、人々の信仰や共同体の絆を象徴する重要な機会となっている。